Ibn Arabi

Les travaux de Michel Chodkiewicz : Ibn Arabî, le Livre et la Loi

Les travaux de Michel Chodkiewicz : Ibn Arabî, le Livre et la Loi

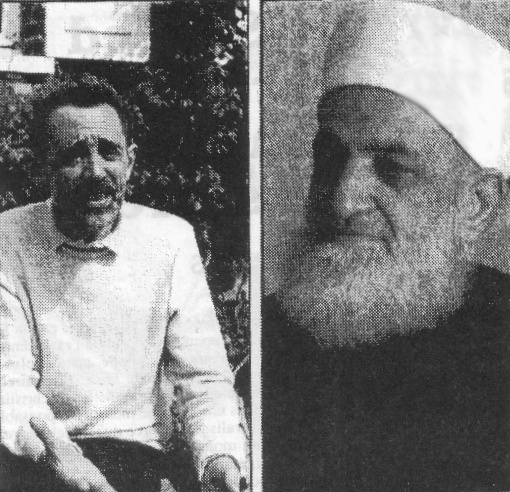

Descendant d'une famille aristocratique polonaise établie en France depuis quelques générations, le Professeur Michel Chodkiewicz, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, est le grand spécialiste de l'œuvre éternelle d'Ibn Arabî et de ses disciples ; converti à l'Islam, il a dirigé les éditions du Seuil, où il a fait publier une quantité d'ouvrages qui permettent à nos contemporains de redécouvrir les fondements des traditions spirituelles de l'humanité.

Son souci majeur est de souligner non pas le fanatisme simpliste qui transparaît dans bon nombre de manifestations fondamentalistes musulmanes — surtout celles qui sont téléguidées depuis l'Arabie Saoudite — mais d'ouvrir les esprits aux dimensions de générosité et de miséricorde, présentes dans l'Islam et qu'illustre aujourd'hui le Grand Mufti de Syrie, le Cheik Ahmad Kaftaru.

[ci-dessous : à g. le Professeur Michel Chodkiewicz, grand spécialiste français de l'œuvre d'Ibn Arabî, et à d. le Grand Mufti de Syrie, le Cheik Ahmad Kaftaru]

La démarche du Professeur Chodkiewicz, comme celle du Grand Mufti de Syrie, consiste à définir l'Islam essentiellement comme une religion fondée sur l'intellection de la vérité et sur la sacralité de l'existence. Lorsque l'Islam parle de « sacralité de l'existence », explique le Prof. M. Chodkiewicz, il signifie que toutes nos actions doivent être sacralisées, perçues comme reflet de la transcendance, parce qu'elles sont voulues par Dieu. Le jeûne du ramadan, consiste, pour le croyant, à prendre conscience de sa pauvreté existentielle, de sa dépendance, de l'impossibilité de (sur)vivre sans les dons généreux d'Allah. Pauvreté et dépendance, que souligne le jeûne, doivent être sacralisées par une méditation des paroles de Dieu, consignées dans le Coran. Le jeûne montre à l'homme son indigence ontologique, ce qui le force, explique M. Chodkiewicz, à s'interroger sur les besoins illusoires, sur les actes inutiles et sur les désirs puérils, auxquels tout un chacun est prêt à céder lorsqu'il se met en tête de vouloir construire un pseudo-paradis terrestre, taillé à sa mode.

La démarche du Professeur Chodkiewicz, comme celle du Grand Mufti de Syrie, consiste à définir l'Islam essentiellement comme une religion fondée sur l'intellection de la vérité et sur la sacralité de l'existence. Lorsque l'Islam parle de « sacralité de l'existence », explique le Prof. M. Chodkiewicz, il signifie que toutes nos actions doivent être sacralisées, perçues comme reflet de la transcendance, parce qu'elles sont voulues par Dieu. Le jeûne du ramadan, consiste, pour le croyant, à prendre conscience de sa pauvreté existentielle, de sa dépendance, de l'impossibilité de (sur)vivre sans les dons généreux d'Allah. Pauvreté et dépendance, que souligne le jeûne, doivent être sacralisées par une méditation des paroles de Dieu, consignées dans le Coran. Le jeûne montre à l'homme son indigence ontologique, ce qui le force, explique M. Chodkiewicz, à s'interroger sur les besoins illusoires, sur les actes inutiles et sur les désirs puérils, auxquels tout un chacun est prêt à céder lorsqu'il se met en tête de vouloir construire un pseudo-paradis terrestre, taillé à sa mode.

La prise de conscience de l'indigence ontologique conduit à une éthique qui impose de « préférer son prochain à soi-même et Dieu à tout » ; tel est le véritable sens du jeûne, qui implique le service à autrui, en dehors de toutes formes de mépris, d'indifférence ou de fausse supériorité. Se référant à Ibn Arabî, qui a écrit, « Dieu n'a pas créé les êtres à partir de rien (...) afin que tu les méprises », M. Chodkiewicz définit le ramadan comme un exercice collectif de renoncement aux passions personnelles et individuelles ; renoncement qui est le fondement de toute religion véritable : car il permet de relier les individus par l'essentiel, et empêche du même coup que ne s'instaure la loi de la jungle par le déchaînement des passions individuelles et des volontés acquisitives.

Pour M. Chodkiewicz, l'élévation spirituelle a connu son maximum d'intensité chez le philosophe musulman d'Andalousie Muhy ad-Din ibn ’Arabî. Sa pensée repose sur une perception de la présence universelle de Dieu. « C'est Lui que nous voyons dans tout ce que nous voyons ; c'est Lui que nous sentons dans tout ce que nous sentons. Dans toute vision, c'est Lui qui apparaît. Les langues ne parlent que de Lui, les cœurs ne palpitent que par Lui ». Pour ibn ’Arabî, « il n'y a pas de mouvement dans l'univers qui ne soit pas mouvement d'amour ». Parole qui rappelle Dante qui, dans La Divine Comédie, chante « l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles » [1]. Ibn ’Arabî influence les soufis musulmans, qui répercutent sa pensée sur la spiritualité hébraïque. Ainsi, par ex., le neveu du célèbre Maïmonide reprend intégralement des passages de Ghazali et Suhrawardi ; le cabbaliste Abraham Abu l-Afiya adopte et adapte certaines thèses d'ibn ’Arabî et, en sens inverse, Ibn Hud, prince arabe du XIIIe siècle, commente à Damas l'œuvre de Maïmonide pour ses disciples musulmans et juifs. Côté chrétien, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix s'inspirent de ce filon mystique musulman.

Cette symbiose a disparu. Rien ne permet d'espérer son retour, vu les déchirements d'aujourd'hui. Les juifs [pour moitié, ceux ayant refusé la conversion] quittent l'Espagne en 1492, n'alimentent plus leur propre ésotérisme aux sources arabo-andalouses. Idem pour les chrétiens. Il faudra attendre 1795, quand s'ouvre à Paris l'Institut des langues orientales, pour que l'on recommence à s'intéresser à la pensée islamique en Occident. Mais dans des conditions très différentes de celles qui régnaient au Moyen Âge. Les traducteurs d'Avicenne et d'Averroes vénéraient ceux-ci comme leurs maîtres. Les orientalistes de la première génération examinaient et disséquaient les écrits arabes avec l'arrogance du colonisateur. Le mysticisme soufi, quand il est abordé par ces positivistes, déchoit en un exotisme “amusant” : on dresse l'inventaire de ses manifestations. La dimension authentiquement mystique de l'Islam en général, et du soufisme en particulier, ne revient pas pour corriger la superficialité matérialiste et mécaniciste de l'Europe des Lumières. Pire : l'école des orientalistes positivistes baptise « renaissance islamique », nahda en arabe [2], ce qui en réalité est le commencement du déclin de la civilisation arabo-islamique ; le soufisme est relégué à l'arrière-plan [3], considéré comme une relique du passé, au profit d'une pauvre théologie pseudo-fondamentaliste et en réalité moderniste et puritaine, aussi aride que le positivisme occidental. Dans le cadre de cette pseudo-renaissance, apparaît également le wahhabisme saoudien, avec sa théologie rigide et sa spiritualité appauvrie à l'extrême.

Cette théologie schématique, dépourvue de toute vigueur soufie, de tout élan mystique, enlève toute potentialité de séduction à l'Islam. Les non-musulmans finissent par identifier l'Islam à quelques personnages sinistres qui le stérilisent. Pour sortir de cette impasse, M. Chodkiewicz propose de réécrire complètement l'histoire de la philosophie islamique, de reprendre et de continuer les travaux de Henri Corbin. Pour le Professeur Chodkiewicz, la renaissance islamique authentique implique un retour et un recours aux écrits d'ibn ’Arabî, véritable maître de connaissance et non pas simple “philosophe”. La plupart des travaux de M. Chodkiewicz ont d'ailleurs été consacrés à ibn ’Arabî et à ses disciples (cf. Émir Abd el-Kader : Écrits spirituels, présentation, traduction et notes, Seuil, 1982 ; Awhad al-Dîn Balyânî : Épître sur l'Unicité absolue, présentation, traduction et notes, Les Deux Océans, 1982 ; Le Sceau des Saints, prophétie et sainteté dans la doctrine d'Ibn Arabî, Gallimard, 1986 ; Les Illuminations de La Mecque, textes choisis des Futûhât Makkiya, Sindbad, 1988 [rééd. Albin Michel, 1997]).

Pour M. Chodkiewicz, l'Europe et l'Islam aurait intérêt à réouvrir le dialogue philosophique et spirituel interrompu depuis le Moyen Âge. Car, à cette époque, en dépit des croisades, Chrétiens et Musulmans recherchaient en commun la sagesse, bien que sous des modalités différentes [4]. Les sages savaient que la vérité divine et cosmique s'exprimait sous des formes religieuses différentes et que ces différences n'étaient pas indices de contrastes, mais reflets de la richesse du monde créé, émanations de la profusion du divin. Moralité : nous devons accepter l'autre et son point de vue, sans vouloir à tout prix réaliser un œcuménisme qui unifierait les formes tout en les stérilisant.

La figure d'Ibn ’Arabî est au centre également du dernier ouvrage de Michel Chodkiewicz : Un océan sans rivage : Ibn Arabî, le Livre et la Loi, Seuil, 1992, 218 p. [tr. angl. : An Ocean without shore, 1993]. Dans les pages de cet ouvrage, notre auteur entreprend un voyage initiatique dans la Parole divine elle-même, c'est-à-dire dans le Coran, cet « océan sans rivage ». Prenant le relais de son Maître sublime Ibn Arabî, au-delà de la barrière des siècles, M. Chodkiewicz revient à cette somme prestigieuse que constituent les Futûhât Makkiya, les « Illuminations de La Mecque » rédigées à partir de 1201. Alors qu'en Islam, Ibn Arabî est régulièrement dénoncé depuis plus de 7 siècles comme un “hérétique”, en dépit de sa très grande influence, du Maghreb à l'Extrême-Orient. Curieusement, ce sont les grands hommes de guerre non arabes, comme le Khan mongol Hülagü ou le Sultan ottoman Salîm Ier, qui ont remis à l'honneur ou réhabilité la veine mystique inaugurée par Ibn Arabî ou ses disciples. Salîm Ier fit construire le mausolée d'Ibn Arabî à Damas, flanqué d'une école qui influencera en profondeur les soufismes indien, malais ou chinois, greffant de la sorte les interprétations du Coran d'Ibn Arabî sur les traditions mystiques asiatiques, ce qui nous permet de dire, en quelque sorte, que sa pensée a revivifié la Tradition primordiale sommeillante. Quand le soufisme se structure, dans les confréries, notamment en Asie Centrale, l'œuvre d'Ibn Arabî constitue le patrimoine commun, car elle a réponse à tout. Ontologie, cosmologie, prophétologie, exégèse, rituel, angélologie : elle embrasse en totalité les sciences dont les “hommes de la Voie” ne sauraient se passer sans péril (M. Ch., p. 36).

Pourtant, cette somme que sont les Illuminations de La Mecque sont accusées d'athéisme (zandaqa), de libertinisme (ibâha), de “détournement du sens du Coran”. Les détracteurs d'Ibn Arabî ne contestent généralement pas sa doctrine de l'« unité de toute existence » (du monde et de Dieu) [5] mais lui reproche de poser le saint comme égal, voire comme supérieur, au Prophète [6]. Ensuite, quand Ibn Arabî dit « je suis la religion de l'amour partout vers où vont ses chameaux », il proclamé l'unité transcendantale des religions ; la vraie conception de Dieu n'est plus l'apanage exclusif de telle ou telle forme religieuse, mais est sa propre forme, au-delà des formes reconnues par l'œil et le cœur humains. Vision élevée (et non tolérance par indifférence) de la spiritualité, la pensée mystique et théosophique d'Ibn Arabî relativise les critères moraux de la religion sociale et des conformismes conventionnels. Les adversaires d'Ibn Arabî sont ceux qui, paradoxalement, glorifient et défendent, bec et ongles, des formes imparfaites, circonstancielles, sans voir la prolixité et la fécondité de l'Un divin, perpétuellement créateur, et duquel flue sans cesse un devenir aussi fascinant que kaléidoscopique.

M. Chodkiewicz cite Henry Corbin (p. 40), qui désignait Ibn Arabî comme l'homme du bâtin, du “sens caché”, comme celui qui brise les rigidités de la Lettre pour atteindre, par une libre interprétation ésotérique, un ta'wîl, des sens nouveaux de la Révélation. Le Prof. Chodkiewicz trouve cette apologie de Corbin dangereuse : certains courants islamistes, à la suite de cette assertion du grand islamologue français, accusent la veine mystique de novisme, d'impudence, d'irrespect face au Livre, de bricolage théologique : rien de plus faux, affirme M. Chodkiewicz, puisque les Illuminations de La Mecque sont immersion au plus profond de la Lettre, immersion dans les plis et les replis les plus cachés et les plus obscurs du Texte, découverte perpétuelle de la fécondité du Coran. Les visionnaires s'engouent pour les révélations en cascade inépuisable, toujours surprenantes, de ce Texte sacré ; les esprits obtus refusent cet émerveillement constant. Preuve de leur stérilité : les juristes qui réclamaient des autodafés des ouvrages d'Ibn Arabî, se heurtaient à un paradoxe ; cette œuvre contenait tant de citations du Coran, tant d'exégèses fécondes et inépuisables, que la brûler équivalait à brûler le Coran.

C'est donc à une exploration conjointe du Coran et des Illuminations de La Mecque que nous convie M. Chodkiewicz. Par son ouvrage d'exégèse, difficilement accessible au profane, il prouve que la tradition mystique islamique, en prise sur la philosophia perennis, est inséparable de la tradition coranique et prophétique. Et qu'on ne peut pas les dissocier. Enfin, il faut absolument méditer les pages finales de son cheminement d'exégète (pp. 152-161) où il traite de la ubûda, de l'indigence ontologique du abd, du serviteur qu'est l'homme. À mettre en parallèle avec la déréliction heideggerienne ? Quoi qu'il en soit, l'ubûda n'est pas auto-flagellation, mais service. Service de Dieu et de ses œuvres, où le Coran, en tant que message, est anamnèse des vérités perdues, en tant que loi, anamnèse d'un statut renié. II est apprentissage et donne conscience de notre déréliction fondamentale, qui n'est nullement punition mais telle parce que telle.

► Serge Herremans, Vouloir n°89/92, 1992.

♦ Notes en sus :

1 : Dans L'ésotérisme de Dante (1925), R. Guénon tente de démontrer que l'emploi de symboles analogues dans des civilisations démontre l'unité fondamentale de la tradition. Il compare principalement le thème du voyage céleste avec d'autres traditions, not. les conceptions d'Ibn Arabi révélées par l'étude de Miguel Asín Palacios : ce rapprochement s'expliquerait pour ce cas par une transmission historique grâce aux ordres de chevalerie qui furent selon lui « le véritable lien entre l'Orient et l'Occident », à la différence du cas du rapprochement avec les doctrines hindoues des mondes et des cycles qui témoigne non d'une influence historique mais de « l'unité de la doctrine qui est contenue dans toutes les traditions » : un tel accord « existe nécessairement chez tous ceux qui ont conscience des mêmes vérités, quelle que soit la façon dont ils ont acquis la connaissance ». Autrement dit, les ressemblances doctrinales démontreraient le rattachement initiatique, tant de Dante que de la tradition hindoue, à la tradition primordiale, source unique et universelle des vérités exprimées dans chaque tradition. Guénon envisage ainsi une communication directe entre la tradition primordiale et des individualités, lien qui échappe par conséquent à l'investigation historique et universitaire, mais que peuvent reconnaître « ceux qui ont conscience des mêmes vérités ». D'où le thème, partagé avec les occultistes de son époque, d'une initiation nécessaire, ici pour concevoir et percevoir l'unité essentielle de la doctrine, accéder à une Connaissance fermée aux recherches scientifiques, pouvant se passer de toute investigation historique et de toute argumentation développée dans ses affirmations. Il serait loisible d'objecter par ex. que R. Guénon donne du soufisme une vision théorique et intellectuelle, bien éloignée de son histoire et de la réalité des confréries, dont la spiritualité ne se réduit pas à la métaphysique d'Ibn 'Arabî, cela reviendrait pour lui à dénier la part d'intemporalité à la Vérité, et par là à perdre de vue que ce courant mystique dériverait, par réadaptation au cours du déroulement historique, d'une source unique – principielle – des religions.

2 : sur cette notion, cf. « La nahda : Le réveil de l’islam », Henry Laurens, in : Islam : Avicenne, Averroès, Al-Ghazâlî, ibn Khaldoun - Les textes fondamentaux commentés, ouvr. coll., Tallandier, 2005 ou bien in : Le Point Hors-série n°5, où l'historien avance qu’au XIXe siècle, le monde musulman, entré en contact avec l’Occident colonisateur, découvre la modernité scientifique et technique. En conséquence, les musulmans éprouvent la nécessité d’opérer des réformes socio-culturelles profondes. Parmi les grands réformistes de la nahda : le Persan Jamâl al-Dîn dit Al-Afghânî et son disciple l’Égyptien Muhammad 'Abdû.

3 : L'auteur de l'article entend montrer que, par réaction contre le déssèchement rationaliste engendré par les nouvelles valeurs (et pratiques), une nouvelle forme de spiritualité tentant de recréer la relation avec les Forces supérieures ne peut être si rapidement déconsidérée. À côté des timides incursions dans des mystiques propres au monothéisme – incursions trop peu nombreuses en raison des contraintes fortes et du cheminement ardu –, on découvre qu'à l'origine de la multiplication de ces comportements – extravagance mise à part – pourrait être associée la recherche d'un retour à une prière archaïque. Si on peut craindre et même solliciter une divinité impersonnelle qu'on ne se figure pas, on ne peut pour autant l'aimer. Peut-on aimer ce qu'on ne connaît pas ? C'est ce qui fait toute la différence de la prière mystico-rituelle avec toutes les formes de dévotion, avec tous les autres types de prière. Le mystique est celui qui ne demande rien à personne, qui ne doit rien à personne et auquel on ne doit rien. Le mystique est celui qui aime ; et celui qui aime n'ose pas, par pudeur, importuner celui qu'il aime par ses sollicitations, ses plaintes ou ses reproches. Celui qui aime trouve la plénitude de son être dans la contemplation de l'Aimé, parfois dans le seul souvenir (Dikhr) de son Nom. C'est cette place donnée au Cœur comme centre des facultés qui démarquerait cette mystique du reproche de ressortir d'une mentalité primitive, fondamentalement animiste, inapte à concevoir l'Être divin comme un interlocuteur et faisant de l'Univers un Entité première et suprême, une Entité trop lointaine pour que l'humain puisse y accrocher ses espoirs : la relation au sacré (toujours immanent, prenant forme à travers des puissances présentes et concrètes) y est dictée par le besoin, non par l'amour. L'invocation pour l'officiant mystique, versé dans l'exégèse et porté par une dialectique proclusienne d'amour, n'est pas pour autant unilatérale : Ibn Arabi va concilier sentiment mystique et respect de la Loi (d'où le titre de cet article), monde imaginal et présence au milieu des hommes (not. via la confrérie), vision et mission.

4 : « Toutefois, malgré son ésotérisme et son universalisme, Ibn Arabi n'en demeure pas moins musulman, et fidèle à une perspective islamique. Dans son œuvre, Les Illimunations de La Mecque, il écrit que pour les chrétiens “l'existence même de leur prophète procédait d'un Esprit qui se revêtit d'une forme”. Il s'agit là d'une interprétation strictement musulmane du Christ, qui, pour les chrétiens, n'est pas un prophète mais l'Incarnation du Verbe. Autrement dit, Ibn Arabi, pourtant représentant majeur d'un ésotérisme de gnose (pour reprendre une distinction guénonienne et schuonienne), adopte néanmoins une interprétaion et un point de vue musulmans sur le christianisme et son mystère central : le Christ, Homme-Dieu, Incarnation du Verbe. Lorsque des savants musulmans ou des soufis ont pu étudier d'autres religions, ils l'ont toujours fait au nom de et dans le cadre d'une perspective musulmane, et non en fonction d'une doctrine universaliste supra-confessionnelle » (P. Ringgenberg, Diversité et unité des religions chez R. Guénon et F. Schuon, Harmattan, 2010, p. 351)

5 : cf. Shankara, Ibn 'arabi et Maitre Eckhart : La Voie de la Transcendance, R. Shah-Kazemi, Harmattan, 2010.

6 : Pour contrecarrer toute influence du soufisme sur les masses musulmanes, les tenants du dogme officiel vont s'efforcer de contredire ses thèmes fondateurs. Not. la place que tient l'image de Jésus (plutôt que Christ, terme usé par ceux croyant à sa résurrection) dans l'idéologie soufie où il est considéré comme l'Homme-religion par excellence (tout comme dans une certaine gnose il était vu comme le plus grand maître spirituel car étant la pureté intérieure incarnée, ou, si l'on préfère, portée à son plus haut degré). Jésus est reconnu par le Coran comme un prophète ayant effectivement ouvert l'ère de la sainteté mystique et c'est pourquoi le soufisme tire toutes ses références de la vie, du Message et de la prière de Jésus décrit comme porteur de l'Esprit de Dieu. Comme cette sainteté attestée par leur Livre saint ne pouvait être remise en question, certains théologiens, désireux de réduire au silence les confréries soufies attirant du monde lors des prières collectives, entendirent nier toute prétention à la sainteté héritée de Jésus en déclarant celui-ci sceau de la sainteté comme Mahomet est celui de la prophétie : de même qu'il n'y aura pas de prophète après Mahomet, il n'y peut pas y avoir de saint après Jésus. Ibn 'Arabî détournera la difficulté en affirmant lui-même être le sceau de la sainteté muhammadienne, Jésus étant le sceau de la sainteté universelle qui ne sera scellée qu'après son retour à la fin des temps. En affirmant avoir reçu le manteau des mains du médiateur spirituel Khidr, il eut confirmation de sa vision de sceau de la sainteté et de sa vocation, il put ainsi légitimer la sainteté de tous les soufis qui l'ont précédé et dont il révère la mémoire. Il n'en reste pas moins que toute prétention à la sainteté reste, pour certaines factions sunnites, un mensonge. La notion de sainteté est fermement combattue par les Salafiya dont le comportement veut être être à l'image de celui des premiers compagnons du Prophète. Ils tirent la plupart de leurs règles de l'enseignement d'Ibn Taymiya et dans une moindre mesure de celui d'Ibn Al Jawzi. Les wahhabites constituent une faction encore plus intolérante. Ceux-là sont allés jusqu'à raser les stèles des sépultures des compagnons et n'ont épargné le mausolée du Prophète que par crainte de la réaction des musulmans.

♦ Autres ouvrages sur l'œuvre d'Ibn Arabî :

- Henry Corbin, L'imagination créatrice dans !e soufisme d'lbn 'Arabî, Flammarion, 1958

- Miguel Asin Palacios, L'Islam christianisé : Étude sur le Soufisme d'Ibn 'Arabî de Murcie, Trédaniel / La Maisnie, 1982

pièces-jointes :

♦ IBN ‘ARABÎ (1165-1241)

Prestigieuse figure du soufisme, et l’un des plus grands visionnaires de tous les temps, Ibn ‘Arabī est le théoricien du monisme ontologique et théologal, le grammairien de l’ésotérisme musulman. Sa doctrine a ébranlé le monde de la pensée islamique, suscitant nombre de controverses. Son œuvre, authentique et apocryphe, a dominé la spiritualité islamique depuis le VIIe siècle de l’hégire (XIIIe siècle chrétien) ; et le soufisme, tout au long de son histoire, n’a jamais connu de personnalité plus forte et plus complexe.

Son influence a marqué aussi bien ses partisans que ses adversaires ; son lexique technique représente la forme achevée du vocabulaire gnostique en langue arabe, et les penseurs musulmans postérieurs, qu’ils soient arabes, iraniens ou turcs, ont tous repris sa terminologie. Ainsi Ibn ‘Arabī apparaît-il véritablement comme le pivot de la pensée métaphysique en Islam.

L’élection de la Voie et l’aventure orientale

Muḥyi-d-dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b.‘Alī b. Muḥammad b. al-‘ Arabī al-Ḥātimī al-Ṭā'ī, surnommé par ses disciples tardifs al-Shaykh al-akbar (Doctor maximus), est né à Murcie en Espagne le 27 ramaḍān de l’an 560 de l’hégire (7 août 1165). Son père Muhammad ainsi que son oncle paternel ‘Abd Allāh, nobles de Murcie, se rangeaient parmi les savants en matière de jurisprudence musulmane (fiqh) et de tradition du Prophète (ḥadīth). Il naît donc dans un milieu que distinguent l’aisance matérielle et l’amour du savoir, et grandit dans une atmosphère de piété. Il fut surtout influencé par sa mère et par son oncle paternel ‘Abd Allāh. Vers l’âge de 7 ans, il suit sa famille à Séville, devenue le centre administratif des Almohades en Andalousie, et la capitale intellectuelle de leur empire englobant l’Afrique du Nord entière. C’est là qu’Ibn ‘Arabī commence à acquérir la culture musulmane classique, tant religieuse que littéraire. Ses biographes affirment qu’à peine adolescent il avait déjà fait le tour des sciences islamiques. Ses dons extraordinaires ainsi que le rang de son père lui valent d’être choisi comme secrétaire à la chancellerie de Séville. Il épouse alors une jeune fille de grande famille andalouse, Maryam bint ‘Abdūn, qui représentait à ses yeux, comme il le dit lui-même, l’idéal de la vie spirituelle. Ce mariage occasionna cependant dans sa vie personnelle une crise profonde qui en bouleversa le cours. À la suite d’une maladie qui le mit aux portes de la mort, il abandonna son existence de lettré et de haut fonctionnaire. Il avait donc environ 20 ans lorsqu’il entendit l’appel du Ciel à la vie réelle et y répondit par l’élection de la “Voie”. Sa conversion s’exprima d’abord par une retraite de 9 mois, sous la direction d’un maître spirituel, Abu Dja‘far al-‘Uraynī (de Loulé, près de Silves au Portugal), qui se consacrait à la formation des jeunes attirés par la vie spirituelle. Une fois achevée sa retraite, Ibn ‘Arabī orienta désormais son existence et son activité vers l’approfondissement des études métaphysiques et traditionnelles, la visite des grands maîtres spirituels en différents lieux pour profiter de leur expérience, la composition d’ouvrages ésotériques, la formation des âmes aspirant à la vie de la pensée pure et de la spiritualité.

À coup sûr, les dons innés d’Ibn ‘Arabī, la qualité de son milieu familial concoururent à faire éclore sa nouvelle vocation : au seuil de l’âge adulte, les caractéristiques tant intellectuelles que spirituelles de sa personne s’affirmaient pleinement. Dès son entrée dans la Voie se manifestèrent des phénomènes psychiques exceptionnels qui attirèrent la curiosité du grand philosophe de Cordoue, Averroès (Ibn Rushd). Celui-ci était un ami personnel du père d’Ibn ‘Arabī ; il lui manifesta le désir de faire la connaissance de son jeune fils. Ibn ‘Arabī a enregistré dans les Futūhāt al-Makkiyya le récit de cette rencontre mémorable entre 2 esprits diamétralement opposés quant à leur vision du monde et leur conception du salut : Averroès, représentant la stricte obédience au pur aristotélisme, y est confronté à celui que ses disciples devaient plus tard nommer le platonicien par excellence (Ibn Aflātūn).

Le premier maître d’Ibn ‘Arabī dans cette Voie fut donc Abu Dja‘far (ou Abul-‘Abbās) al-‘Urayni. Le jeune mystique décrit en ces termes sa première rencontre avec lui : « J’entrai chez le Maître, et le trouvai complètement absorbé dans la récitation des noms divins [al-dhikr]. Sachant mon besoin, il me demanda : As-tu décidé d’entrer dans la Voie ? Je répondis : Quant au serviteur, il est décidé. Mais c’est à Dieu qu’appartient la confirmation. Il dit : Ô mon fils, ferme la porte, coupe les liens, sois dans la compagnie du Libéral, Il te parle sans voile » (Rūḥ al-Quds). Ibn ‘Arabī eut aussi pour maître Yūsuf al-Qaysī, qui avait été disciple d’Abū Madyan, patron de Tlemcen, et qui fit ensuite un séjour en Égypte. À son retour en Afrique du Nord, on proposa à al-Qaysi le poste de gouverneur de Fez, mais il refusa, préférant se consacrer au service de Dieu. Il suivait la règle des Malāmati, fondée sur la droiture de l’esprit, et l’effacement de l’individualité devant le Principe. C’est avec ce maître maghrébin qu’Ibn ‘Arabī lut pour la première fois le traité soufi classique de la Risālāt al-Qushayrī. Il faut citer encore parmi les maîtres d’Ibn ‘Arabī en Andalousie : Abū l-Hadjdjādj Yūsuf al-Shubarbuli (du village de Shubarbul près de Séville), qui fut compagnon du grand maître de Séville au XIIIe siècle, Abū Muhammad ‘Abd Allāh b. al-Mudjāhid. Une coutume touchante d’Abū l-Hadjdjādj, qu’Ibn ‘Arabī se plaît à relever, montre sa tendance pacifique : lorsque les agents du sultan entraient chez lui, il disait à ses disciples : « Ô mes enfants, ce sont là les instruments de Dieu sur Terre, qui travaillent à assurer la subsistance des hommes, et il nous convient donc de prier Dieu pour eux, afin qu’ils puissent faire le bien, et que Dieu les aide à accomplir leur tâche ».

L’existence d’Ibn ‘Arabī, dès son entrée dans la Voie et jusqu’à la fin de sa vie vers l’âge de 80 ans, ne fut qu’une recherche de la perfection et une évolution continue vers la vérité et la paix. Son désir de pénétrer le secret des choses et ses recherches des moyens appropriés ne connaissaient pas de limites, car il eut, dès le premier pas, la certitude de marcher dans la voie des principes éternels. C’est pourquoi il fut passionné de connaître tous les degrés de la dévotion dans toutes les religions et toutes les doctrines, au moyen d’une communion directe à l’esprit de leurs fondateurs.

Cependant cette attitude d’ouverture à l’universel n’allait pas dans le milieu andalou sans 2 graves inconvénients. À la longue, en effet, ou bien il lui fallait suivre le courant général l’enserrant de toute part et qui tendait à assujettir ses pensées et ses sentiments à la lettre de la religion, lettre dépourvue d’esprit et de vie : c’était alors la disparition de sa personnalité et l’échec de sa mission, ce qu’il ne pouvait accepter à aucun prix ; ou bien il suivait sa vocation selon les exigences de son esprit et de son cœur, et alors il se heurtait à chaque pas à l’autorité aussi bien spirituelle que temporelle. C’est ce qui arriva. Pour sortir de cette situation, il n’eut d’autre issue que de quitter le Maghreb pour le Proche-Orient, en 1202.

Ainsi commence pour lui une grande aventure de 40 ans dans l’Orient musulman, prolongement de celle, similaire quant au but et quant à la durée, qu’il avait vécue dans l’Islam occidental.

Il séjourne à La Mekke 2 ans, de 1202 à 1204, après avoir traversé rapidement l’Égypte et la Palestine, où il avait visité les sanctuaires de Jérusalem et d’Hébron. Il fut accueilli dans la capitale spirituelle de l’Islam par un vénérable shaykh iranien, qui se distinguait par la force de son esprit et la profondeur de sa science. Il fit aussi connaissance de la sœur de ce shaykh, également remarquable par sa piété et ses connaissances, et de sa fille, Nizām, qui avait reçu du Ciel le triple don de la beauté, de la connaissance et de la sagesse. C’est à la mémoire de Nizām qu’Ibn ‘Arabī composa son immortel dîwân, Tardjumān al-ashwāq (L’Interprète des ardents désirs), qui compte parmi les chefs-d’œuvre, non seulement de la littérature du soufisme, mais de la poésie spirituelle de l’humanité.

De 1204 à 1223, le maître parcourt les différentes régions du monde musulman au Proche et au Moyen-Orient, sauf l’Iran qui était alors le théâtre des attaques mongoles. En 1204, il vint à Mossoul, où l’attirait l’enseignement du grand soufi ‘Ali b. ‘Abd Allāh b. Djāmi‘ ; de lui il reçut la khirqa [manteau symbole de la sainteté] de Khidr [figure légendaire, ni ange ni prophète, réputée initiatrice de Moïse et ayant valeur de guide spirituel pour les soufis], c’est-à-dire l’initiation immédiate où le Maître invisible et divin (al-Khidr) assume et résume la chaîne entière des initiateurs temporels. En 1206, il revint au Caire avec un groupe de soufis andalous qui vivaient tous dans un quartier populaire, Zuqāq al-qanādil. Un juriste le dénonça alors à l’autorité et réclama sa tête. Mais grâce à l’intercession d’un ami auprès du souverain ayyubide al-Malik al-‘Adil, Ibn ‘Arabī fut libéré. Il prit alors de nouveau la route de La Mekke où l’accueillirent ses amis iraniens qu’il n’avait pas revus depuis 3 ans. Il y séjourna jusqu’en 1210, puis repartit pour Qonya en Anatolie, où le sultan Kay-Khusraw Ier le reçut avec solennité. Un an plus tard il vint à Baghdād d’où il adressa, dans le courant de la même année 1211, au sultan Kay Kā’ūs de Qonya, à l’occasion de son accession au trône, un message politique dans lequel il l’exhortait à tenir bon devant les croisés et à s’occuper sérieusement des affaires de la communauté musulmane qui se trouvait sous son autorité.

De 1224 jusqu’à sa mort, le maître est définitivement installé à Damas qu’il ne quittera plus que pour de rares visites de dévotion en Terre Sainte musulmane. La sécurité matérielle et la paix de l’esprit dont il jouissait alors contribuèrent au prolongement de sa vie et à l’épanouissement de son activité intellectuelle. Il mourut à Damas, entouré de sa famille, de ses disciples et de ses proches, dans la nuit du vendredi 28 rabī‘II en l’an 638 de l’hégire (15 nov. 1241). Il fut inhumé dans le mausolée familial d’Ibn Zaki à Damas, dans le quartier al-Salihiyya, au pied de la colline de Qasiyūn. En 1517, le grand sultan ottoman Selim Ier, après avoir conquis la Syrie et l’Égypte, fit construire à Damas une mosquée-mausolée à la mémoire de celui que le monde ottoman considérait depuis 3 siècles comme un chef spirituel et un maître de pensée. Cet édifice est resté intact et continue d’être un lieu de pèlerinage.

L’œuvre et les problèmes d’attribution

[ci-dessous : couverture de La sagesse des prophètes traduite par Titus Burckhardt. Elle a pour motif un sceau (Katham) en lettres kouliques monumentales, reprenant 4 fois la formule “huwah-Allah” (Lui [est] Dieu) en forme de svastika]

L’œuvre d’Ibn ‘Arabī pose un problème complexe à un double point de vue. D’une part, il est malaisé de faire le départ entre les ouvrages authentiques et les ouvrages apocryphes. La dispersion de l’œuvre, parfois dans des endroits ignorés, fait obstacle à un recensement exact. D’autre part, il est difficile de distinguer avec précision les œuvres qui furent écrites en Afrique du Nord et celles qui le furent dans le Proche-Orient. Pour élucider ce problème de classification chronologique, on peut relever qu’Ibn ‘Arabī lui-même, vers la fin de sa vie, a laissé 2 listes de ses écrits, dans lesquelles il n’a enregistré que 317 titres, tout en déclarant qu’elles n’étaient pas exhaustives. De cet ensemble seulement 106 titres ont leur correspondant dans le répertoire général de son œuvre, alors que dans les divers fonds de bibliothèques de l’Orient et de l’Occident près de 948 titres d’œuvres lui sont attribués, mais ne se trouvent pas dans les listes établies par lui. L’auteur de cet article, durant la préparation du répertoire général de l’œuvre d’Ibn ‘Arabī [Histoire et classification de l'œuvre d'Ibn 'Arabî, 2 vol., Damas, 1964] (préparation qui a exigé plusieurs années de labeur et de recherches et la consultation de la plupart des fonds de manuscrits qui se trouvent au Proche et Moyen-Orient et en Afrique du Nord), a constaté que chaque fois qu’un manuscrit anonyme apparaît avec des caractéristiques ésotériques, ou philosophiques, ou mystiques, le copiste ou l’archiviste, même hautement spécialisé, l’attribue immédiatement à Ibn ‘Arabī.

L’œuvre d’Ibn ‘Arabī pose un problème complexe à un double point de vue. D’une part, il est malaisé de faire le départ entre les ouvrages authentiques et les ouvrages apocryphes. La dispersion de l’œuvre, parfois dans des endroits ignorés, fait obstacle à un recensement exact. D’autre part, il est difficile de distinguer avec précision les œuvres qui furent écrites en Afrique du Nord et celles qui le furent dans le Proche-Orient. Pour élucider ce problème de classification chronologique, on peut relever qu’Ibn ‘Arabī lui-même, vers la fin de sa vie, a laissé 2 listes de ses écrits, dans lesquelles il n’a enregistré que 317 titres, tout en déclarant qu’elles n’étaient pas exhaustives. De cet ensemble seulement 106 titres ont leur correspondant dans le répertoire général de son œuvre, alors que dans les divers fonds de bibliothèques de l’Orient et de l’Occident près de 948 titres d’œuvres lui sont attribués, mais ne se trouvent pas dans les listes établies par lui. L’auteur de cet article, durant la préparation du répertoire général de l’œuvre d’Ibn ‘Arabī [Histoire et classification de l'œuvre d'Ibn 'Arabî, 2 vol., Damas, 1964] (préparation qui a exigé plusieurs années de labeur et de recherches et la consultation de la plupart des fonds de manuscrits qui se trouvent au Proche et Moyen-Orient et en Afrique du Nord), a constaté que chaque fois qu’un manuscrit anonyme apparaît avec des caractéristiques ésotériques, ou philosophiques, ou mystiques, le copiste ou l’archiviste, même hautement spécialisé, l’attribue immédiatement à Ibn ‘Arabī.

La partie de l’œuvre qu’on peut consulter donne une idée des thèmes, des modes de composition et des intentions de l’auteur. Elle traite des sujets suivants : exégèse, tradition prophétique ; ésotérisme ; métaphysique ; éthique mystique ; jurisprudence ; poésie. Le mode de rédaction s’éloigne de la formule systématique : le maître se plaît, en effet, à aborder dans un même ouvrage ou un même chapitre une foule de sujets. Sa pensée évolue en spirale à la verticale, autour de la même idée centrale, s’éloignant d’elle et y revenant sans cesse, l’idée qui a dominé et oriente toute sa vie : l’ésotérisme.

Trois ouvrages représentatifs

Des difficultés majeures se présentent lorsqu’on veut exposer objectivement et avec certitude la doctrine d’Ibn ‘Arabī : tout d’abord, son œuvre n’a pu être publiée en entier ; d’autre part, ce qui est actuellement édité (à peine une quarantaine d’ouvrages) ne l’a pas été, à quelques exceptions près, d’une manière scientifique et ne permet pas de discerner nettement entre les écrits authentiques et les apocryphes ; enfin, Ibn ‘Arabī a lui-même expressément voulu disperser sa doctrine dans l’immense production de ses œuvres, s’abstenant volontairement d’employer la forme de l’exposé méthodique. C’est pourquoi l’on est tenu d’approcher la doctrine avec précaution et de s’en tenir à l’analyse de 3 livres représentatifs : Al-Futūḥāt al-Makkiyya, Al-Tadjalliyat al-ilāhiyya et Fusūs al-ḥikam.

Le livre des conquêtes spirituelles de La Mekke

Il est hors de doute que le Kitāb al-futuhāt al-Makkiyya soit une œuvre authentique du maître, car le texte autographe a été conservé. L’auteur avait commencé la rédaction de la première version à La Mekke, en 1203 ; après en avoir rassemblé les matériaux et tracé le plan, il mit 30 ans à la réalisation du projet. L’ouvrage, dans sa conception primitive, se compose de 560 chapitres, divisés en 6 grandes sections. La première, al-Ma‘ārif (les doctrines), a 60 chapitres ; la deuxième, al-Mu‘āmalāt (les pratiques spirituelles), en a 116 ; la troisième, al-Aḥwāl (les états spirituels), 90 ; la quatrième, al-Manāzil (les demeures spirituelles), 114 ; la cinquième, al-Munāzalāt (l’affrontement spirituel), 78 ; la sixième, al-Maqāmāt (les étapes spirituelles), 99.

Ces différentes parties sont organiquement agencées. Tout au début, Ibn ‘Arabī pose les fondements doctrinaux, essentiellement ésotériques, qu’il estime nécessaires au soufi dans sa montée vers le Réel. Il part de la science des lettres (cabale) et termine par un exposé sur les secrets des rites religieux. Ce qui est surprenant dans cet exposé doctrinal, c’est que l’auteur n’y fait aucune place à la théologie, que ce soit sous sa forme de simple exposé de la profession de foi destinée au peuple ou sous sa forme théorique à l’usage des élites. Il semble que, pour le maître, cette discipline (‘ilm al-kalām) soit secondaire et qu’elle doive trouver sa vraie place dans une introduction aux doctrines. Ibn ‘Arabī ne consacre aucune section non plus à l’exposé de sa propre profession de foi. Cependant, après avoir traité de la triple profession de foi : celle du peuple, celle des théologiens (mutakallimūn) et celle des philosophes, il dit qu’il faut chercher la sienne dans les diverses références qu’il y fait au cours de son œuvre entière.

Après cette partie doctrinale, qui est en quelque sorte le versant théorique de son système et sa vision de l’Être, il en vient aux pratiques (mu‘āmalāt) que le pèlerin doit suivre pour son avancement spirituel et sa perfection personnelle. Puis il décrit les ahwal, c’est-à-dire les états par lesquels le soufi doit passer, et les évènements auxquels il doit faire face dans son ascension vers le Roi. Viennent ensuite les manāzil (les demeures spirituelles), qui sont les endroits où le Bien-Aimé a laissé les traces de sa présence sur cette terre d’exil et de souffrance. Le soufi s’arrête à ces demeures pendant quelques instants fugaces et y trouve réconfort et consolation. Reprenant alors son ascension, le chevalier spirituel va vers l’affrontement (munāzalāt), le rendez-vous de l’âme avec son Époux, qui n’est autre que le grand combat que l’homme doit soutenir pour conquérir le château de l’âme et le Ciel perdu. Et voilà que le soufi arrive aux sphères supérieures de notre être (māqamāt), l’ultime étape de la perfection, où s’achève le pèlerinage de l’esprit et se parachève l’existence.

Comme on peut le voir par ce plan, les Futūhāt sont essentiellement un exposé du problème de l’Homme.

Le livre des théophanies divines

Ibn ‘Arabī rédigea le Kitāb al-tadjalliyāt al-ilāhiyya à Mossoul, lors de ses pérégrinations dans le Proche-Orient, vers la fin de l’an 1204. Il y développe son idée maîtresse concernant le monisme (tawhīd), problème à la fois théologique et philosophique. Pour exposer sa pensée, il choisit la forme d’un dialogue imaginaire avec les grands maîtres spirituels de l’Orient qui l’ont précédé. Pour lui, la notion de l’unité divine en théodicée doit amener à conclure à l’unité de l’Être en ontologie et de ce fait à distinguer un monisme théologal et un monisme ontologique qu’il estime intrinsèquement liés l’un à l’autre. En effet, si le premier n’était pas parachevé par le second, la notion même de l’unité divine serait métaphysiquement altérée. Puisqu’il y a unité au niveau du divin, il y a forcément unité au niveau de l’Être. D’autre part, si, du point de vue théologique, Dieu est l’unique objet de la foi et de l’adoration, ce même Dieu, du point de vue ontologique, est le sujet suprême de l’Être. Ibn ‘Arabī refuse ainsi tout dualisme au sein de l’Être, même conçu en termes d’analogie, car cela aboutirait inévitablement à introduire le dualisme au niveau du divin... Mais, dans cette perspective, quel est le statut existentiel de tout ce qui est autre que Dieu ? À cette question cruciale Ibn ‘Arabī répond : ce sont les lieux d’apparition de l’Être, les formes où le divin révèle son existence ou, si l’on prend son image préférée, les miroirs épiphaniques dans lesquels se reflète la gloire de l’Être, depuis la matière première jusqu’à l’intellect suprême. Quoi qu’il en soit, cet Être dont Ibn ‘Arabī affirme l’unité doit être considéré de 2 manières et selon 2 plans : celui des faits concrets — c’est-à-dire l’Être dans sa manifestation extrinsèque — et celui des principes, à savoir l’Être en tant que tel, indépendamment de tout attribut inhérent ou accidentel.

Ibn ‘Arabī rédigea le Kitāb al-tadjalliyāt al-ilāhiyya à Mossoul, lors de ses pérégrinations dans le Proche-Orient, vers la fin de l’an 1204. Il y développe son idée maîtresse concernant le monisme (tawhīd), problème à la fois théologique et philosophique. Pour exposer sa pensée, il choisit la forme d’un dialogue imaginaire avec les grands maîtres spirituels de l’Orient qui l’ont précédé. Pour lui, la notion de l’unité divine en théodicée doit amener à conclure à l’unité de l’Être en ontologie et de ce fait à distinguer un monisme théologal et un monisme ontologique qu’il estime intrinsèquement liés l’un à l’autre. En effet, si le premier n’était pas parachevé par le second, la notion même de l’unité divine serait métaphysiquement altérée. Puisqu’il y a unité au niveau du divin, il y a forcément unité au niveau de l’Être. D’autre part, si, du point de vue théologique, Dieu est l’unique objet de la foi et de l’adoration, ce même Dieu, du point de vue ontologique, est le sujet suprême de l’Être. Ibn ‘Arabī refuse ainsi tout dualisme au sein de l’Être, même conçu en termes d’analogie, car cela aboutirait inévitablement à introduire le dualisme au niveau du divin... Mais, dans cette perspective, quel est le statut existentiel de tout ce qui est autre que Dieu ? À cette question cruciale Ibn ‘Arabī répond : ce sont les lieux d’apparition de l’Être, les formes où le divin révèle son existence ou, si l’on prend son image préférée, les miroirs épiphaniques dans lesquels se reflète la gloire de l’Être, depuis la matière première jusqu’à l’intellect suprême. Quoi qu’il en soit, cet Être dont Ibn ‘Arabī affirme l’unité doit être considéré de 2 manières et selon 2 plans : celui des faits concrets — c’est-à-dire l’Être dans sa manifestation extrinsèque — et celui des principes, à savoir l’Être en tant que tel, indépendamment de tout attribut inhérent ou accidentel.

Dans le premier cas, l’Être (wudjūd) désigne l’Acte qui produit l’existence [le "trouver à l'intérieur de soi" cher aux mystiques de l'École de Bagdad]. Il est īdjād ou Être à l’impératif, comme le traduit fort justement Henry Corbin. C’est lui l’Acte existenciateur par lequel l’existé revêt sa forme existentielle. En d’autres termes, idjad spécifie le passage de l’être d’un état de pure potentialité à l’état d’actualisation. Grâce à cet idjad, les êtres et les choses sont donc associés à l’Être et participent réellement à son activité créatrice. À ce niveau il convient néanmoins de distinguer nettement entre l’Acte par lequel l’existé vient à l’existence, d’une part, et l’existé en soi quant à son essence et sa nature propre, d’autre part. Cette distinction est nécessaire si l’on veut éviter d’être pris au piège du panthéisme ou du monisme existentiel. La multiplicité des êtres créés — qui sont les lieux épiphaniques de l’Être — n’altère en rien l’unité transcendantale de l’Acte créateur, pas plus que la contingence et le changement, attributs inhérents aux existés, n’affectent l’éternité et l’immuabilité de l’Être en soi.

Ainsi s’éclaire le sens de l’Être (wudjūd) quant à sa réalité essentielle et sa manifestation ad extra. Les mondes extérieurs, de la matière inorganique à l’intellect suprême, ne sont pas des faits étrangers à l’Être ; ils constituent le théâtre où évolue l’Être dans ses actes et ses jeux, exactement comme la pensée s’exprime à travers l’expression, comme la lumière se devine à travers l’ombre.

Quant à l’Être en soi, c’est-à-dire l’Être considéré d’un point de vue purement principiel, il est l’Absolu et l’Inconditionné. Son unité est évidente à l’esprit. Cependant, il faut distinguer entre l’Être absolument inconditionné tant à l’égard de l’universel que du particulier et l’Être inconditionné, soumis à une condition négative, à savoir l’universel conditionné par l’absence de toute détermination particulière. L’idée que l’on se fait ici de l’Être dans son sens absolu et inconditionné s’applique naturellement au premier cas et, par voie de conséquence, à Dieu, en tant que sujet suprême de l’Être. C’est l’absence de tout conditionnement qui permet de concevoir le divin se manifestant sous ses différents modes théophaniques et aussi toute approche mutuelle entre Dieu et l’homme.

Le livre des gemmes de la sagesse

Dans le Kitāb fusūs al-hikam, composé à Damas, 11 ans avant sa mort, Ibn ‘Arabī se propose d’exposer, à la lumière de sa doctrine du monisme ontologique, la vie et l’histoire des prophètes bibliques cités dans le Coran. Plus que tout autre écrit musulman, cet ouvrage mystérieux a provoqué dans le monde de la pensée islamique des remous et des réactions violentes depuis sa parution jusqu’à l’époque actuelle. Il pose plusieurs problèmes, et d’abord celui-ci : quel sens précis le maître entend-il donner à son œuvre en présentant au lecteur les prophètes cités par le Coran ? Car ces personnalités n’ont de rapports ni avec les récits coraniques ni avec les récits bibliques. En réalité, l’attitude d’Ibn ‘Arabī, simple, mais d’une extrême audace, est en quelque sorte l’illustration de sa doctrine du monisme ontologique et peut se résumer de la manière suivante : si la présentation des prophètes dans le Coran apparaît par rapport aux récits de la Bible comme une interprétation au niveau ou dans le contexte de l’idée religieuse, la présentation de ces mêmes personnages dans l’ouvrage d’Ibn ‘Arabī apparaît comme une interprétation au niveau ontologique, c’est-à-dire que le maître les considère dans leur réalité métaphysique et non comme réalités historiques et religieuses. Une telle perspective est sans précédent dans la littérature islamique.

Mais ici surgit un autre problème clef. Si l’exposé de la vie des prophètes est fondé dans cet ouvrage sur la théorie du monisme ontologique, il est constitué dans sa matière par une autre théorie non moins audacieuse, à savoir la “théorie du Logos”, qu’il convient d’envisager selon trois points de vue : le Logos vis-à-vis du Principe inconnaissable, le Super-Être ; le Logos par rapport au monde extérieur ; le Logos par rapport à l’homme et à sa destinée finale. Le terme technique que donne Ibn ‘Arabī au Logos est al-haqīqa al-Muḥammadiyya (la réalité métaphysique de Muhammad). Vis-à-vis du Principe ou Super-Être, le Logos, d’après Ibn ‘Arabī, est le premier degré de l’Être. Il est la théophanie parfaite du Dieu sur le plan de l’Être absolu. À travers lui et en lui se reflète toute la perfection divine : en tant qu’intelligent, intelligé et intelligence ; en tant qu’aimant, aimé et amour. Le Logos, d’autre part, est vis-à-vis du monde extérieur la cause première de son existence, de son évolution et de sa conservation. Il est la loi qui domine toute chose, l’intelligence qui pénètre tout, l’ordre qui organise et maintient tout. Enfin, vis-à-vis de l’homme et de sa destinée finale, il est non pas la cause immédiate de l’existence de l’homme, mais précisément l’instrument efficace de son évolution spirituelle et de sa destinée éternelle ; car, pour Ibn ‘Arabī, le Logos remplit à l’égard de l’homme 2 fonctions principales : il est source de la prophétie (nubuwa) et l’origine de la sainteté (walāya). Dans ces valeurs et en elles se joue, en effet, le drame de l’homme et de sa délivrance. Par la voie de la prophétie, Dieu annonce sa volonté face à la conscience humaine sous la forme d’une loi céleste et d’un ordre divinement établis. Par la voie de la sainteté, il manifeste sa volonté en la personne du saint, le sommet de la perfection de l’homme, le but suprême de sa vie étant d’identifier sa volonté avec la volonté de Dieu et d’être, corps et âme, un lieu de la manifestation divine.

► Osman Yahia, in : Encyclopédie Universalis ©, 1984.

Ibn `Arabî : la vérité de toutes les religions

Ibn `Arabî est le « Grand Maître » de la spiritualité et de l'ésotérisme islamiques. Depuis son Andalousie natale jusqu'à Damas, dernière étape de ses pérégrinations, il a parcouru toutes les stations de la Voie soufie. Désigné comme le « Sceau muhammadien de la sainteté » — le Sceau universel étant, selon [certains théologiens musulmans], Jésus [Mahomet étant le sceau de la prophétie] —, il était dès lors investi pour laisser une œuvre écrite aussi dense qu'abondante.

Ibn `Arabî est le « Grand Maître » de la spiritualité et de l'ésotérisme islamiques. Depuis son Andalousie natale jusqu'à Damas, dernière étape de ses pérégrinations, il a parcouru toutes les stations de la Voie soufie. Désigné comme le « Sceau muhammadien de la sainteté » — le Sceau universel étant, selon [certains théologiens musulmans], Jésus [Mahomet étant le sceau de la prophétie] —, il était dès lors investi pour laisser une œuvre écrite aussi dense qu'abondante.

Œuvre paradoxale que la sienne : chaque jour davantage étudiée et traduite, source d'inspiration pour beaucoup de non-musulmans après avoir fait l'objet de polémiques séculaires en terre d'islam, elle n'est pas à la portée du premier venu. On peut évoquer la complexité métaphysique, la formulation allusive et la profusion de la terminologie, mais en définitive c'est le caractère initiatique de l'œuvre qui explique qu'elle reste hermétique au plus grand nombre. Une doctrine aussi subtile peut troubler même les apprentis soufis, et c'est pourquoi, en pays musulman, les cheikhs interdisaient souvent à leurs disciples de lire l'œuvre d'Ibn `Arabî par eux-mêmes. Cette doctrine accorde pourtant une attention rigoureuse à la lettre du Coran mais elle dérange le conformisme religieux en explorant les possibilités de la Révélation. Ibn `Arabî fut certes l'héritier de la tradition soufie, mais il lui a offert une formulation à la fois plus ample et plus précise. Le soufisme postérieur est donc largement débiteur de l'homme et de son œuvre.

Les passages ci-contre sont extraits des Futûhât makkiyya, somme spirituelle exhaustive, et des Fusûs al-hikam, ouvrage plus concis qui récapitule sa doctrine métaphysique. Les vers, enfin, proviennent du recueil de poèmes mystiques Tarjumân al-ashwâq. Ils témoignent de l'universalisme et du pluralisme qui animent la doctrine d'Ibn `Arabî, universalisme de la Révélation énoncé par le Coran dans la notion de « Religion immuable » et que le Prophète a illustré maintes fois, lui qui affirmait que 124.000 prophètes, depuis Adam jusqu'à lui, avaient été envoyés à l'humanité.

Sur ces bases, certains soufis ont professé « l'unité transcendante des religions », thème auquel Ibn `Arabî a fourni un cadre doctrinal ; toutes les croyances et donc toutes les religions sont vraies car chacune répond à la manifestation d'un Nom divin. Il y a ainsi une unité fondamentale de toutes les lois sacrées, et chacune détient une part de vérité. La diversité des religions est due à la diversité des « relations » que Dieu entretient avec le monde, et à la multiplicité des manifestations divines. Puisque Dieu est conforme à l'opinion que le fidèle se fait de Lui, Ibn `Arabî en conclut d'abord que les croyances sont conditionnées par les différentes manifestations de Dieu perçues par les êtres et par la conception fragmentaire que chacun se fait de Dieu ; ensuite que Celui-ci accepte toutes les croyances - pas au même degré, bien sûr - car les conceptions humaines ne sauraient limiter l'être divin. Enfin, quel que soit le destinataire du culte (Dieu dans ses diverses dénominations, mais aussi la nature ou les idoles), c'est toujours Dieu que l'homme adore, même s'il n'en est pas conscient.

« Dieu est trop immense pour être enfermé dans un credo »

Les religions révélées ne sont diverses qu'à cause de la diversité des « relations divines ». Si la « relation divine » qui demande qu'une chose particulière soit permise dans la loi révélée était la même que celle qui demande qu'elle soit interdite, cela impliquerait que les décisions divines ne peuvent changer, or il est établi qu'elles changent. Si ce n'était pas le cas, cela signifierait que cette parole divine est incorrecte : « À chacun de vous, Nous avons donné une loi et une voie » (Coran, V, 48). Or il est vrai que chaque communauté a une loi et une voie apportées par son prophète ou son messager. [...]

Nous savons de façon certaine que la relation de Dieu à Mahomet dans la religion qu'Il lui a révélée est différente de la relation qu'Il a établie avec tout autre prophète. Si ce n'était pas le cas, et si la relation qui demande la révélation d'une loi spécifique était unique, alors les religions révélées seraient une.

Les Illimunations de La Mecque (Futûhât Makkiyya), I, 265

Les doctrines religieuses divergent en fonction de la divergence des regards qui sont portés sur Lui. Or, chaque personne qui regarde ainsi n'adore et ne professe que ce qu'elle a amené à l'existence dans son propre cœur. Elle n'a donc amené à l'existence qu'une chose créée, et non le Dieu réel. Mais c'est pourtant dans cette forme doctrinale qu'Il Se manifeste à elle. L'Essence en tant que telle est unique, mais tu ne peux Le percevoir qu'ainsi [dans le monde de la relativité].

Ibid., IV, 211

Tout ce qui est autre que Dieu est fabriqué, et les dieux des croyances sont fabriqués. Absolument personne n'adore Dieu tel qu'en Luimême. Il n'est adoré qu'en tant qu'Il est fabriqué par l'adorateur.

Ibid., IV, 229

Celui qui professe une foi dogmatique loue uniquement la divinité incluse dans sa profession de foi et à laquelle il se rattache. Les œuvres qu'il accomplit lui reviennent, et en définitive il ne fait que se louer lui-même. [...] L'éloge qu'il adresse à ce qu'il professe est donc un éloge qu'il s'adresse à lui-même. C'est pourquoi il blâme ce que professe autrui, ce qu'il ne ferait pas s'il était équitable. Celui qui se limite à cet objet d'adoration particulier est de toute évidence un ignorant, du fait même qu'il s'oppose aux convictions d'autrui au sujet de Dieu. S'il connaissait, en effet, la parole de Junayd : « La couleur de l'eau est celle de son récipient », il accepterait de chacun sa propre croyance ; il connaîtrait Dieu en toute forme et en toute profession de foi. De lui n'émane qu'une opinion, et non une science. C'est pour cela que Dieu a dit : « Je suis auprès de l'opinion que Mon serviteur a de moi» ; Je ne Me manifeste à lui que dans la forme de sa croyance. Ainsi, la divinité des convictions dogmatiques est prisonnière des limitations ; c'est donc la divinité que contient le cœur de Son serviteur. La Divinité absolue, quant à Elle, ne peut être contenue par rien, car Elle est l'essence des choses et l'essence d'Elle-même.

Les Chatons de la sagesse (Fusûs al-hikam)

Prends garde à ne pas te limiter à un credo particulier en reniant tout le reste, car tu perdrais un bien immense [... ]. Que ton âme soit la substance de toutes les croyances, car Dieu est trop vaste et trop immense pour être enfermé dans un credo à l'exclusion des autres. Il a dit en effet : « Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu » (Coran, II, 115), sans mentionner une direction plutôt qu'une autre.

Ibidem

Mon cœur est devenu capable de toutes les formes / Une prairie pour les gazelles, un couvent pour les moines / Un temple pour les idoles, une Ka'ba pour le pèlerin, / Les Tables de la Thora, le Livre du Coran. / Je professe la religion de l'Amour, et quelque direction / Que prenne sa monture, l'Amour est ma religion et/Ma foi.

L'Interprète des désirs (Tarjumân al-ashwâq)

(Trad. revues par EG)

► Éric Geoffroy, Le Point Hors-série n°5, hiver 2005.

Ibn ‘Arabî et Averroès

Futûhât, I : « Un jour, à Cordoue, j’entrai dans la maison d’Abûl l-Wâlid Ibn Rushd, cadi de la ville, qui avait manifesté le désir de me connaître personnellement parce ce que ce qu’il avait entendu à mon sujet l’avait fort émerveillé, c’est-à-dire les récits qui lui étaient arrivés au sujet des révélations que Dieu m’avaient accordées au cours de ma retraite spirituelle. Aussi, mon père, qui était un de ses amis intimes, m’envoya chez lui sous le prétexte d’une commission à lui faire, mais seulement pour donner ainsi l’occasion à Averroès de converser avec moi. J’étais en ce temps-là un jeune adolescent imberbe. À mon entrée, le philosophe se leva de sa place, vint à ma rencontre en me prodiguant les marques démonstratives d’amitié et de considération, et finalement m’embrassa. Puis il me dit : “Oui”. Et moi à mon tour, je lui dis : “Oui”. Alors sa joie s’accrut de constater que je l’avais compris. Mais ensuite, prenant moi-même conscience de ce qui avait provoqué sa joie, j’ajoutai : “Non”. Aussitôt, Averroès se contracta, la couleur de ses traits s’altéra, il sembla douter de ce qu’il pensait. Il me posa cette question : “Quelle sorte de solution as-tu trouvée par l’illumination et l’inspiration divine ? Est-ce identique à ce que nous dispense à nous la réflexion spéculative ?” Je lui répondis : “Oui et non. Entre le oui et le non les esprits prennent leur vol hors de leur matière, et les nuques se détachent de leur corps”. Averroès pâlit, je le vis trembler ; il murmura la phrase rituelle : il n’y a de force qu’en Dieu, — car il avait compris ce à quoi je faisais allusion.

Futûhât, I : « Un jour, à Cordoue, j’entrai dans la maison d’Abûl l-Wâlid Ibn Rushd, cadi de la ville, qui avait manifesté le désir de me connaître personnellement parce ce que ce qu’il avait entendu à mon sujet l’avait fort émerveillé, c’est-à-dire les récits qui lui étaient arrivés au sujet des révélations que Dieu m’avaient accordées au cours de ma retraite spirituelle. Aussi, mon père, qui était un de ses amis intimes, m’envoya chez lui sous le prétexte d’une commission à lui faire, mais seulement pour donner ainsi l’occasion à Averroès de converser avec moi. J’étais en ce temps-là un jeune adolescent imberbe. À mon entrée, le philosophe se leva de sa place, vint à ma rencontre en me prodiguant les marques démonstratives d’amitié et de considération, et finalement m’embrassa. Puis il me dit : “Oui”. Et moi à mon tour, je lui dis : “Oui”. Alors sa joie s’accrut de constater que je l’avais compris. Mais ensuite, prenant moi-même conscience de ce qui avait provoqué sa joie, j’ajoutai : “Non”. Aussitôt, Averroès se contracta, la couleur de ses traits s’altéra, il sembla douter de ce qu’il pensait. Il me posa cette question : “Quelle sorte de solution as-tu trouvée par l’illumination et l’inspiration divine ? Est-ce identique à ce que nous dispense à nous la réflexion spéculative ?” Je lui répondis : “Oui et non. Entre le oui et le non les esprits prennent leur vol hors de leur matière, et les nuques se détachent de leur corps”. Averroès pâlit, je le vis trembler ; il murmura la phrase rituelle : il n’y a de force qu’en Dieu, — car il avait compris ce à quoi je faisais allusion.

Plus tard, après notre entrevue, il interrogea mon père à mon sujet, afin de confronter l’opinion qu’il s’était faite de moi et de savoir si elle coïncidait avec celle de mon père ou au contraire en différait. C’est qu’Averroès était un grand maître en réflexion et en méditation philosophique. Il rendit grâce à Dieu, me dit-on, de l’avoir fait vivre en un temps où il pût voir quelqu’un qui était entré ignorant dans la retraite spirituelle, et qui en était sorti tel que j’en étais sorti. C’est un cas, dit-il, dont j’avais affirmé moi-même la possibilité, mais sans avoir encore rencontré personne qui l’ait expérimenté en fait. Gloire à Dieu qui m’a fait vivre en un temps où existe un des maîtres de cette expérience, un de ceux qui ouvrent les serrures de Ses portes. Gloire à Dieu qui m’a fait la faveur personnelle d’en voir un de mes propres yeux. Je voulus avoir une autre fois une nouvelle entrevue. La Miséricorde Divine me le fit apparaître en une extase, sous une forme telle qu’entre sa personne et moi-même, il y avait un léger voile. Je le voyais à travers ce voile, sans que lui-même me vît ni ne sût que j’étais là. Il était en effet trop absorbé dans sa méditation, pour s’apercevoir de moi. Alors je me dis : son propos ne le conduit pas là où moi-même j’en suis.

Je n’eus plus l’occasion de le rencontrer jusqu’à sa mort qui survint en l’année 595 de l’hégire (= 1198), à Marâkesh. Ses restes furent transférés à Cordoue, où est sa tombe. Lorsque le cercueil qui contenait ses cendres eut été chargé au flanc d’une bête de somme, on plaça ses œuvres de l’autre côté pour faire contrepoids. J’étais là debout en arrêt : il y avait avec moi le juriste et lettré Abû l-Hosayn Mohammad ibn Jobayr, secrétaire du Sayyed Abû Sa’îd (prince almohade), ainsi que mon compagnon Abû l-Hakam ‘Amrû ibn as-Sarrâj, le copiste. Alors Abû l-Hakam se tourna vers nous et nous dit : “Vous n’observez pas ce qui sert de contrepoids au maître Averroès sur sa monture ? D’un côté le maître (imâm), de l’autre ses œuvres, les livres composés par lui”. Alors Ibn Jobayr de lui répondre : “Tu dis que je n’observe pas, ô mon enfant ? Mais certainement que si. Que bénie soit ta langue !” Alors je recueillis en moi (cette phrase d’Abû l-Hakal), pour qu’elle me soit un thème de méditation et de remémoration. Je suis maintenant le seul survivant de ce petit groupe d’amis — que Dieu les ait en sa miséricorde — et je me dis alors à ce sujet : D’un côté le maître, de l’autre ses œuvres. Ah ! comme je voudrais savoir si ses espoirs ont été exaucés ! »

D'après la traduction d’Henry Corbin (L’Imagination créatrice…, pp. 39-40) sauf pour le début repris à Miguel Asin Palacios (L’Islam christianisé…, pp. 30-31), premier introducteur d’Ibn Arabî dans les langues de l’Europe. Dans son introduction aux textes choisis tirés des Illuminations de La Mecque (où ce passage n’est pas traduit), Michel Chodkiewicz commente :

« ce bas-monde et le paradis (…) ont en commun “la brique et le maçon”. Il y a donc entre eux continuité de nature et imbrication réciproque. le paradis est déjà présent hic et nunc (…) ce que l’homme ordinaire doit croire sans voir. Les “gens du dévoilement”, en revanche, perçoivent effectivement en cette vie la nature paradisiaque de la rawda. Ce discours révèle aussi le sujet de l’énigmatique dialogue entre le jeune Ibn ‘Arabî et Averroès qui est rapporté immédiatement après et que Corbin a traduit en l’isolant de son contexte. L’analyse attentive de cette séquence homogène montre que le problème débattu entre le philosophe et l’enfant est celui des fins dernières et la conjecture la plus probable est qu’il s’agit très exactement de la résurrection des corps » (p. 64)

♦ via cercamon.wordpress