Libéral-libertaire

En dépit de l'origine du terme “libertaire”, le philosophe social et théoricien polémiste marxiste Michel Clouscard a introduit l'expression synthétique « libéral-libertaire » dans son livre Néo-fascisme et idéologie du désir (1972) pour dénoncer le permissivisme moral des étudiants gauchistes de mai 1968 qu'il considère comme une attitude contre-révolutionnaire, expression depuis revendiquée par certains, à l'instar du député européen Daniel Cohn-Bendit. L'idéologie libertaire se démarque du libertarianisme en prônant le collectivisme et souvent l'égalitarisme.

En dépit de l'origine du terme “libertaire”, le philosophe social et théoricien polémiste marxiste Michel Clouscard a introduit l'expression synthétique « libéral-libertaire » dans son livre Néo-fascisme et idéologie du désir (1972) pour dénoncer le permissivisme moral des étudiants gauchistes de mai 1968 qu'il considère comme une attitude contre-révolutionnaire, expression depuis revendiquée par certains, à l'instar du député européen Daniel Cohn-Bendit. L'idéologie libertaire se démarque du libertarianisme en prônant le collectivisme et souvent l'égalitarisme.

Démythifier Mai 68 ou comment l’idéologie soixante-huitarde est devenue un instrument de domination

Werner Olles, ancien activiste du 68 allemand, a été membre du SDS de Francfort-sur-le-Main puis de divers groupes de la “nouvelle gauche” avant de rejoindre les cercles nationaux-révolutionnaires et néo-droitistes allemands. Dans cet article, rédigé en 2001, il explique les raisons qui l’ont poussé à abandonner l’univers politico-intellectuel des gauches extrêmes allemandes. On notera qu’il cite Pier Paolo Pasolini et déplore que l’arrivée aux postes du pouvoir des premiers anciens activistes, avec un Joschka Fischer devenu ministre des Affaires étrangères, n’a rien changé à la donne : l’Allemagne est toujours dépendante des États-Unis, sinon davantage, et le débat intellectuel est toujours bétonné...

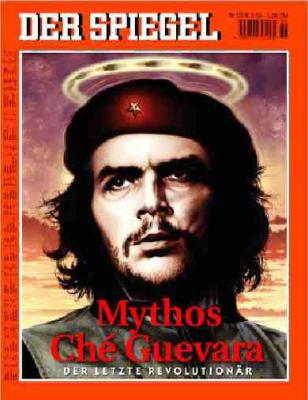

Marx, en se référant à Hegel, avait dit, à propos du 18 brumaire de Bonaparte, que les événements historiques importants, touchant le monde entier, se déroulaient toujours deux fois : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. Cette remarque est également pertinente quand s’échaffaudent les mythes politiques. Mais tandis que les mythologies qui évoquent les fondations d’une nation articulent toujours les actions collectives d’un peuple, qui se hisse d’un état de nature à un degré plus élevé de civilisation, l’histoire du mouvement soixante-huitard ressemble plus à une parodie de ce passage qu’à une véritable transition “anamorphique”. Mais cette histoire du soixante-huitardisme a tout de même un point commun avec la formation des mythes nationaux : « Le mensonge du mythe héroïque culmine dans l’idolâtrie du héros », comme l’écrit Freud dans sa Psychologie des masses et analyse du moi (1921). En ce sens, le mythe de mai 68 n’est rien de plus, aujourd’hui, qu’un instrument servant à asseoir la domination d’une nouvelle classe politique.

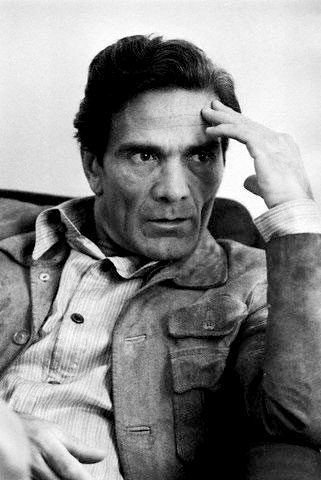

Pier Paolo Pasolini, le célèbre écrivain, poète, journaliste et metteur en scène italien, nous a laissé un poème, écrit justement en 1968 : “Le PCI aux jeunes !”. Pasolini, observateur très précis de l’aliénation généralisée qui frappait toutes les couches de la population et tous les domaines de l’existence, était communiste et homme de gauche, une équatioin qui n’est pas toujours évidente, mais qui l’était dans son cas. Dans ce fameux poème, il prend ses distances expressis verbis et en termes clairs avec les étudiants radicaux de gauche, qui avaient pourtant réussi à faire battre la police en retraite, lors des premières grandes batailles de rue, à Rome, au printemps de l’année 1968. Il désignait ces étudiants comme des “bourgeois, fils à la mamma” et se solidarisait avec les policiers rossés, parce qu’ils étaient “les fils de pauvres gens nés dans les zones déshéritées des campagnes ou des grandes villes”.

En tant que marxiste, Pasolini ne rejettait pas la violence en général mais s’insurgeait contre celle que pratiquaient les “Brigades rouges” des années 70 qui commettaient des attentats et des enlèvements, tout en menant une guérilla urbaine assez efficace dans toute l’Italie. La gauche lui a en voulu. Et quand il s’est opposé à la libéralisation de l’avortement et s’est insurgé avec véhémence contre la permissivité sexuelle dans la société nouvelle, la mesure était comble pour les gauches conventionnelles : en effet, pour Pasolini, la libéralisation des mœurs et de la sexualité ne voulait qu’en apparence le bonheur des gens ; en réalité, il s’agissait d’introduire les ferments d’un dressage des corps pour qu’ils soient le support d’homoncules destinés à une seule chose : accroître démesurément la consommation et ce qui en découle logiquement, la croissance exponentielle des marchés. Du coup l’hérétique et dissident Pasolini a subi un cordon sanitaire: on ne le reconnaissait plus comme un clerc de la religion marxiste.

Pasolini a donc reconnu la montée du nouveau totalitarisme introduit par le mouvement soixante-huitard, quand les plupart des conservateurs et des droitiers dormaient encore du sommeil du juste. Pasolini désignait la tolérance pour ce nouveau système de domination et son « idéologie hédoniste incontournable » comme « la pire de toutes les formes de répression de l’histoire de l’humanité », parce qu’elle niait les anciens schémes culturels. Malheureusement, son message n’est pas passé en République fédérale allemande dès la fin des années 60 et le début des années 70. Pasolini était animé d’un courage désespéré quand il s’est opposé au libéralisme débordant mis en selle par le carnaval de 68, un libéralisme qui n’avait qu’un seul objectif : dilater démesurément la sphère de l’économie marchande. En Allemagne, personne n’a posé d’analyse aussi pertinente, certainement pas les “intellectuels”.

Ce sont surtout les ouvriers des usines qui ont compris ; nous, les intellectuels soixante-huitards, ricanions avec méchanceté et affichions un net complexe de supériorité : nous les traitions de “masses dépendantes du salariat”, trahissant du même coup que nous ne voulions pas leur émancipation. Pour eux, nous ne prévoyions pas “l’auto-réalisation de l’individu”. Les ouvriers comprenaient que le démontage systématique des valeurs traditionnelles par l’esprit de 68 ouvrait la voie à un capitalisme débridé, consumériste et utilitariste, cynique et détaché de tout impératif éthique ou social. Sans jamais avoir entendu parler de “Diamat”, de “matérialisme dialectique”, sans jamais avoir lu Marx — qui considérait la persistance des sociétés traditionnelles comme le plus grand obstacle à la percée du socialisme et, qui, logique avec lui-même, saluait la destruction des vieilles cultures d’Inde par les impérialistes britanniques — les ouvriers allemands de la fin des années 60 comprenaient instinctivement que les schèmes, les structures et les valeurs traditionnelles du monde traditionnel leur offraient encore une protection, certes limitée et fragile, contre le déferlement d’un capitalisme sans plus aucun garde-fou : ils barraient la route à nos équipes subversives devant la porte des usines, généralement sans y aller par 4 chemins.

La classe qui aurait dû incarner ces valeurs traditionnelles, c’est-à-dire la bourgeoisie d’après-guerre, très vite, s’est retrouvée la queue entre les pattes, a exprimé toute sa lâcheté et n’a pas forgé une alliance avec la classe ouvrière contre les “soixante-huitards” et leurs épigones. De plus, elle a tout fait pour interdire à l’État, détenteur du monopole de la violence, d’intervenir efficacement contre ses propres gamins et gamines, tourneboulés par les “idées nouvelles”. Alors, forcément, la dynamique de cette lutte des classes exemplaire a pu se déployer sans entraves venues de haut. Après la lecture d’Herbert Marcuse, notamment sa Critique de la tolérance pure, ouvrage-culte et vulgarisation extrême du néo-marxisme de l’époque, et surtout le chapitre intitulé « La tolérance répressive », on s’est senti autorisé à commettre les pires violences irrationnelles. À cela s’est ajouté le refus net, dans l’Allemagne d’alors, de prendre en compte les contradictions entre la rhétorique catastrophiste du SDS (l’opposition extra-parlementaire étudiante) et de ses épouvantables successeurs, d’une part, et, d’autre part, la réalité socio-économiques de l’Allemagne de l’Ouest des années 60, réalité encore acceptable, potable, contrairement à ce qui se passait dans les pays du Tiers Monde.

Dans le processus politique et historique qu’elle inaugurait, la mentalité de 1968 anticipait tout ce que nous déplorons à juste titre aujourd’hui : une société désormais totalement massifiée, l’omnipotence des médias, la destruction de traditions culturelles aux racines pourtant profondes, le processus ubiquitaire de nivellement, par lequel tout ce qui est authentique et particulier se voit détruit et qui, finalement, ne tolère que la seule idéologie du consumérisme, flanquée d’une industrie des loisirs, des variétés et de la comédie qui se déploie jusqu’à la folie. Le processus de destruction de toute forme de culture et la perte de tout socle identitaire, qui est allée en s’accélérant depuis les années 70, ne cessent de s’amplifier et d’atteindre tous les domaines de nos existences.

Certes, les valeurs traditionnelles, dites “bourgeoises” par leurs adversaires, n’étaient déjà plus assez fortes, avant 1968, pour constituer un contre-poinds à la “révolution culturelle”. Quasiment personne, à l’époque, n’a eu le courage de s’opposer aux bandes violentes qui déferlaient sur les universités et les hautes écoles, personne, sauf le professeur social-démocrate Carlo Schmid, n’a osé dire : “l’autorité ne cèdera pas !”. Personne n’a eu le courage de dire, sauf sans doute, le bourgmestre de Francfort, le chrétien-démocrate Wilhelm Fay, que la violence et le fanatisme du SDS et de l’APO constituaient un retour à l’exigence, par la coercition, d’un nouveau conformisme, d’une nouvelle fidélité forcée à des idéaux minoritaires, d’une obligation à suivre les impératifs idéologiques d’une caste réduite en nombre, comme ce fut le cas sous le national-socialisme.

Après que le mouvement et sa mythologie aient littéralement remplacé la réalité, tout en refusant avec entêtement la sanction du réel, une forme imprévue jusqu’alors d’hystérie de masse s’est libérée, alors qu’on imaginait qu’une telle hystérie n’était le fait que des seules sectes religieuses. On peut affirmer que les groupuscules nés de la dissolution du SDS, comme les partis “ML” (marxistes-léninistes), n’ont pas été autre chose qu’un mélange d’aveuglement politique, qu’un cocktail perfide de “scientologie” et d’“Hell’s Angels”, où les phénomènes psychopathologiques donnaient le ton, avec tout le cortège voulu de dérives emblématiques : lavage de cerveau, apologie du pire kitsch révolutionnaire, et surtout les fameuses “discussions” sans fin, épouvantablement emmerdantes, crispées et sans épaisseur. Le sommet de la bêtise a été atteint quand ces associations staliniennes de “sports de combat”, avec leurs jeunes bourgeois se complaisant dans une culture fabriquée sur le mode “sous-prolétarien”, se vantaient d’être des analphabètes politiques et culturels complets, tout en voulant imiter dans les rues les bagarres qui avaient opposé, dans les années 20 et 30, les nationaux-socialistes aux communistes. Pendant que ces bourgeois de souche se donnaient des airs de révolutionnaires prolétariens d’antan, les jeunes ouvriers, eux, roulaient vers le soleil de l’Espagne (franquiste !) au volant de leurs Ford Taunus flambant neuves.

Quand on lit aujourd’hui les textes de ces activistes, tentant de justifier et d’expliquer leurs revendications ou leurs actes — et on les lira avec profit — on perd le souffle. Jamais, ils ne se montrent honteux de leurs simplismes. Jamais ils ne s’excusent d’avoir commis des dépradations ou des dérapages. Jamais un regret. On dirait que la table de bistrot, autour de laquelle ils refaisaient le monde ou jouaient à préparer l’hypothétique révolution finale, en usant d’un jargon intellectuel de gauche, est toujours la même : les discours sont toujours impavides, inflexibles, relèvent toujours d’une bande qui n’a rien appris, ne veut rien apprendre. Ce n’est peut-être pas évident chez tous les protagonistes du 68 allemand, ou ce n’est pas immédiatement perceptible, comme chez un Gerd Koenen, un K. D. Wolff ou un Christian Semmler. Mais ce l’est assurément chez un Joseph Fischer ou un Joscha Schmierer. On nage là dans le “radical chic” et toutes les idées avancées ne sont rien d’autre que des déductions ultérieures des vieilles et fausses visions de la fin des années 60 et du début des années 70.

La République Fédérale en est sortie ébranlée et ce n’est finalement qu’une maigre consolation de savoir qu’Ulrike Meinhof n’est pas devenue Chancelière, que Joscha Schmierer n’est pas devenu ministre de la justice, que Jürgen Trittin n’est pas devenu un nouveau “ministre de la propagande”, bref, que la République Fédérale n’est pas devenue une “République Ouest-Allemande des Conseils” (“Westdeutsche Räterrepublik”). Mais si c’est une consolation, ce n’est pas pour autant matière à réjouissance. Dans le gouvernement Schröder / Fischer, finalement, nous avons vu surgir l’accomplissement du mouvement soixante-huitard : nous avons une démocratie très teintée à gauche (la gauche de 68 et non plus la vieille social-démocratie), sans personnalité d’envergure, avec une médiocrité très nettement perceptible, où l’on se bornera à l’avenir de changer les pions : tous auront les mêmes réflexes, les mêmes tares, répéteront les mêmes schèmes mentaux. Car il n’est pas resté davantage de 68. Et aussi longtemps que les intérêts des “Global Players” sont plus ou moins identiques à ceux de cette gauche allemande aux assises branlantes, on peut s’attendre au retour récurrent de ces schèmes mentaux dans les allées du pouvoir en Allemagne.

► Werner Olles, Junge Freiheit n°9/2001. (tr. fr. : RS, avril 2012)

PORTRAIT PSYCHOLOGIQUE DES “BABA COOLS”

PORTRAIT PSYCHOLOGIQUE DES “BABA COOLS”

Je confesse avoir commis une négligence, avoir laissé moisir pendant 5 ans un excellent livre dans un coin sombre de la petite bibliothèque qui se dresse à mon chevet. Ce livre est l'œuvre de Matthias Horx (né à Düsseldorf en 1955), chroniqueur à Pflasterstrand, Tempo et Die Zeit, auteur de 2 ouvrages de science-fiction et de 2 critiques des engouements contemporains (ceux des alternatifs et ceux des “battants” reagano-thatchériens du début des années 80). Son titre ? Aufstand im Schlaraffenland (Révolte au pays de cocagne). C'est une sorte de biographie politique et culturelle d'une génération d'enfants gâtés, la première génération du siècle qui n'a pas été confrontée à une grande guerre et qui n'avait qu'un souci, fort fébrile : expérimenter du neuf, être contre tout, rêver d'un trip à la marijuana ou d'une passe exaltante, comme dans les manuels de sexualité avancée, mais qui n'est évidemment jamais venue. Horx :

« Si nous sommes honnêtes, nous devons confesser que nous étions tout de même des privilégiés. Enfants, nous avons encore vécu dans de petites familles intactes, dans le contexte d'un progrès ininterrompu et c'est avec cet arrière-plan finalement solide que nous avons expérimenté la révolution tout en grandissant, alors que les utopies, promettant une “autre vie” ; n'avaient pas encore été tentées et n'avaient pas encore déçu ; à l'époque, existait encore bel et bien un “système” que l'on pouvait critiquer radicalement, pour de bonnes raisons. Nous, garçons et filles d'une génération qui, comme aucune autre, a cherché l’ALTERNATIVE, le HORS-NORMES, n'avons, en fin de compte qu'accélérer un processus que cette société, que nous faisions mine de haïr, a “normalisé”. Car notre révolte, avec ses rêves à la fois fous et comiques, ses prétentions ridicules, ses appels emphatiques à l'émancipation totale, n'a finalement contribué qu'à maintenir à flot la modernité dans la société. En empruntant les chemins de détour du fondamentalisme le plus bizarre, elle a fait en sorte que l'héritage de nos pères, c'est-à-dire un pays un peu figé, encore marqué par notre passé pré-démocratique mais où le miracle économique a été possible, soit devenu le chaos actuel. La démocratie de nos pères était imparfaite : elle était encore en chantier, mais ce chantier n'était pas le plus mauvais du monde ».

Ensuite, Matthias Horx croque avec cruauté et à propos les 11 principaux défauts du fondamentaliste soixante-huitard :

1. La rouspétance idéologique.

Elle a pris des proportions insoupçonnées. Indice quotidien de cette maladie : le courrier des lecteurs des journaux de la “gauche branchée” : « Si X écrit encore des articles dans votre journal, je me désabonne sur le champ ». La menace : je vous retire mon amour. Règne des positionnements binaires : l'homme (nous) et les cochons (les autres, les vieux cons, les beaufs et les inévitables fachos), l'État (policier, bien sûr) et la Résistance (nous), le Bien et le Mal. Sur la persistance de ces agrégats, il est impossible de bâtir un corpus idéologique pragmatique, donc le seul exercice que peuvent encore pratiquer ces messieurs-dames, conclut Horx, c'est la dénonciation. On pense à messires Monzat, Soudais, Olender, Grodent, Brewaeys, Duplat et à d'autres reliques inamovibles du sous-journalisme contemporain.

2. La régression permanente.

Dans les résidus du soixante-huitardisme allemand, le vocabulaire infantile fait recette : « Mon nounours adoré, Ta petite souris te salue, te fait un bisou, Je t'aime mon gros Lapinos, etc. ». Horx a repéré cette phraséologie dans le courrier des lecteurs du TAZ berlinois, organe par excellence de ce public infantilisé. Les petits couples, né sur les campus, d'intellos branchés sur les idées abstraites et déconnectés du réel charnu ou âpre, rugueux ou enflammé, sont aujourd'hui bien fânés, affectés de vilains embonpoints, aiment les autocollants pour orner l'arrière de leur Golf orange : les plus prisés sont ceux avec un gros matou yankee fatigué : Garfield. Symptomatique. D'un rousseauisme non individualiste, ajoute Horx, posant comme acquis que nous serions tous des “copains solidaires”, si la société ne nous avait pas pervertis, n'avait pas cassé nos réflexes communautaires. L'axiome de cette démarche, c'est que les conflits sociaux ne surviennent qu'à cause des institutions (État, justice, etc.). Mais le temps a prouvé que même (et surtout) dans les “communes alternatives”, les “communautés de squatters”, les “groupes de base”, inimitiés, jalousies, incompatibilités d'humeur, luttes pour la conquête sexuelle, étaient le lot quotidien. Les recours artificiels à des “communautés”, sectes détachées des flux réels de l'existence, conduit à des chamailleries à l'infini. En dehors de la famille réelle, des liens de sang, il n'y a pas de communauté idéale possible. Les imitateurs droitiers de ce régressisme de 68 (où la psychologie est la même que dans cette gauche infantilisée, mais où seul varient discours et références) tombent dans les mêmes travers, comme le souligne par ailleurs le philosophe allemand Günter Maschke, issu des agitateurs du SDS gauchiste pour déboucher aujourd'hui dans le “schmittisme” contre-révolutionnaire : la lecture rapide et impréparée, a-critique, de Nietzsche entraîne souvent, si elle est concomitante à celle des aventures d'Astérix, vers un imaginaire néo-païen qui reconstitue inconsciemment le petit village d'Armorique, protégé des agressions du monde extérieur par la potion magique d'un discours jugé “vrai et pur”, baptisé “nos idées” (à prononcer avec trémolos dans la voix). Aux fermes biologiques des gauchistes devenus “verts” correspondent certaines demeures “communautaires” avec pierre solaire ou menhir, où quinquagénaires bedonnants et adolescents boutonneux dansent en rond, au coucher du soleil, en évoquant les Gaulois, les Vikings ou la Hitlerjugend. À gauche comme à droite, en dépit des “façons de parler” idéologiques, en dépit des poses que l'on prend, on est finalement fils d'une même époque, enfants gâtés d'une même civilisation de la consommation, où s'estompe le sens du réel et des responsabilités, au profit d'esthétismes inféconds et d'utopies niaises (cf. G.Maschke, « Kraut & Rüben : Vorletzte Lockerungen », in Etappe, 3, 1989, p.136).

3. Se complaire dans les (auto)applaudissements.

Toutes les réunions sont ponctuées d'applaudissements, comme les messes de jadis étaient ponctuées d'amen. L'ouvrier qui a basculé dans le chômage et qui s'égare dans ces poulaillers pour lever timidement le doigt et demander au public de retomber à pieds joints dans le concret est applaudi. Ses contradicteurs du podium qui lui reprochent sa naïveté, de ne pas comprendre les mécanismes subtils de l'aliénation, sont également applaudis. Les rituels sont immuables : désigner l'ennemi, prononcer une blague amère sur Helmut Kohl, critiquer les flics, entrelarder le tout d'appels au concret jamais suivis d'effets.

4. La pensée d'un camp retranché.

Toute question doit être éludée si elle ne conforte pas les certitudes du groupe, de la “gauche” comme “camp mythique” : toute démarche critique, tout apport de paramètres nouveaux sont exclus. Il est interdit de penser ce qui peut relativiser les certitudes. Risque : l'ensemble du corpus doctrinal perdra toute crédibilité sur le long terme, parce que toute innovation, tout écart, sont soustraits au discours, à la discussion, réduisant par là même le corpus à un jeu de coquilles vides : celui qui voit dans l'adversaire, ou dans l'esprit critique de son propre camp, un “mauvais” ou un “traître” finira par perdre la bataille. Rigidifiée, pétrifiée, la doctrine ne travaille ni n'absorbe plus de substance et ne peut pas faire face à l'adversaire qui, ignorant les interdits de langage, récupère cette substance, la travaille et l'instrumentalise.

5. Un besoin et une nostalgie d'identification.

Il faut s'identifier à quelque chose, à un camp, à un petit groupe replié sur lui-même, jouissant de l'infaillibilité, fermé à tout compromis. Survient la moindre contrariété, le camp n'offrant plus la perfection tant attendue et espérée, ne correspondant plus à 100% à l'idée, le militant, rigoriste, migre vers une nouvelle “totalité”, où il croit pouvoir s'investir à fond, réaliser son fantasme à 100%. Ces militants-fantasmeurs, ces fanas du 100%, s'avèrent vite inintéressants : leurs images du monde ne tolèrent plus de contradictions fécondes.

6. Tout savoir.

Croire qu'on sait tout, qu'on est détenteur d'une infaillible Besserwisserei. Le militant de la commune sait tout : comment on règle la politique extérieure du Zimbabwe, la politique économique du Cuba de Castro, les négociations américano-soviétiques sur la réduction des missiles nucléaires balistiques, comment on met une pièce de Brecht en scène, on joue le rôle de modérateur dans un talkshow. Ce savoir implicite du sectaire ou du gourou, expert universel, est bien entendu pourvu de toutes les qualités, sauf une : la curiosité. Plus besoin de chercher, on sait déjà tout, on a des recettes pour tout. Affirmer joyeusement ses propres vérités peut être fécond, à la condition, ajoute Horx, que l'on garde une distance critique.

7. La nostalgie.

Les activistes d'hier se sont calmés. Ils sont rassis. Mais ils croient toujours aux phrases qu'ils ont hurlées dans les manifs ou aux oreilles de leurs contradicteurs, musclés ou ironiques. Toutes les sous-cultures, de gauche comme de droite, réagissent à des chiffres, signes et symboles, à des petits dessins connus, des lettrages complices, à des petites faucilles et croix, à des marteaux soviétiques ou de Thor, etc. La réalité, hyper-complexe, que ces malheureux militants sont incapables de saisir, cette réalité qui fait peur, cette réalité que l'on doit malgré tout affronter quand on quitte papa et maman, son ours en peluche ou sa petite armée de soldats Airfix qui ne peut prendre aucun palais d'hiver, ne délivrer aucun Stalingrad, ne sauter sur aucun Diên Biên Phu, est réduite à des dénominateurs communs forts simples. À gauche, les termes “solidarité”, “révolution”, “émancipation”, etc., sont investis d'une aura positive : il suffit de les évoquer, même furtivement, pour que les circonstances désignées sous l'un ou l'autre de ces labels soient d'office considérées comme “positives”. Ainsi, la “révolution iranienne” est restée longtemps une “chose finalement positive” pour les tenants de l'idéologie de 68, qui pourtant, selon leur propre logique, devaient refuser toute forme d'autoritarisme religieux. Horx cite l'ambivalence des discours de gauche sur l'Iran (“Chah t'Iran”), sur le port du tchador (symbole d'anti-impérialisme), sur les nationalismes basque et irlandais (pourtant bel et bien farouchement identitaires), sur la corruption de la junte révolutionnaire nicaraguéenne, etc. La nostalgie d'une “bonne révolution”, non encore advenue, se retrouve dans les jugements sur les révolutions réelles, qui ont utilisé, pour briser les résistances des régimes en place, des argumentaires non progressistes, archétypaux, religieux (opium du peuple ?), théocratiques, nationalistes, mythologiques, etc. Sans de tels agrégats et résidus, aucune foule ne peut être activée, aucun bouleversement violent n'est possible. Le progressisme n'est donc pas bon pour la révolution : il l'inhibe. Constat qui aurait dû forcer les soixante-huitards à davantage de scepticisme.

8. Le statut de victime.

La sempiternelle et aveugle glorification des “petits et des justes" conduit à un culte de l'échec. Le militant, que Horx nomme le Politfreak, a connu tant de révolutions qui, au lieu d'apporter libération et émancipation, ont mis en place des régimes durs, policiers et obscurantistes, qu'il en vient à croire que les vaincus seuls restent purs. Sentiment que partagent désormais droites post-collaborationnistes et gauches post-modernes. Il vaut dès lors mieux demeurer victime des circonstances, rester un opprimé que de se rendre complice d'un activisme qui trahit l'idée, l'utopie. Ce sentiment d'impuissance se transpose dans la vie quotidienne : je trouve pas d'appart' ? C'est la faute à la société ; pas de boulot... ? Toujours cette foutue société... J'peux plus parler à France-Culture ? C'est la société d'exclusion qui m'exclut, moi, le génie tant attendu, l'infaillible d'entre les infaillibles...

9. L'envie sociale.

Certains soixante-huitards ont réussi : dans la publicité, dans le dessin, dans la création culturelle. Cette réussite a généralement exigé beaucoup de travail, d'abnégation : mais les vieilles règles du labeur acharné paient toujours. Malheur à ces battants ! Leurs camarades-victimes leur en veulent à mort, leur reprochent leur petite Golf, leur appartement, leur vacances. Mais la pauvreté de ces jaloux n'est pas pauvreté réelle, explique Horx, c'est une pauvreté “idéologisée”, artificielle : le jaloux qui feint de haïr l'argent est en réalité obnubilé par l'argent. Il en veut, et il veut du luxe, mais sans efforts, pour récompenser son génie, même si celui-ci n'est producteur de rien. La conjugaison de ces désirs et de cette paresse le conduit dans l'ornière de l'incompatibilité sociale. Le marginal de ce type, plus que le capitaliste, fait de l'argent la mesure de toutes choses.

10. Le mélange des genres.

Le soixante-huitard G., pas plus doué qu'un autre, parvient à gérer ses salles de cinéma. Il distingue la sphère privée de la sphère professionnelle. Sa copine K. ne parvient pas à faire tourner sa petite boutique alternative : mais elle engage des copains, se fournit chez d'autres camarades, paie des salaires que ne peut rapporter l'entreprise, etc. Elle mélange politique et privé, entreprise et copinage, idéologie et réalité. Ces pratiques conduisent à des bricolages inimaginables, à de la corruption, à une dictature des paramètres psycho-affectifs. Une quantité inutile de grains de sable s'infiltre dans les rouages de la machine, des intérêts qui ne sont pas rationnellement définissables, et que personne d'extérieur n'est à même de comprendre, bloquent le bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'appareil.

11. L'exagération obligatoire.

Les exagérations de la scène 68arde sont bien connues : en France, une Claire Brétecher et un Lauzier les ont croquées avec une causticité aussi vraie que pertinente. Quand la police ouest-allemande recherchait la bande à Baader, c'était le fascisme qui revenait, la peste brune qui se réinstallait ; quand le gouvernement organise un recensement, il met un terme à la démocratie ; etc. Ces métaphores didactiques avaient, aux yeux de ceux qui les ont employées pour la première fois, une valeur “éducative”. Faire réfléchir, montrer les déviances possibles, nuancer, contraindre à plus de modération, etc., au départ d'une description volontairement caricaturale, sont des pratiques rhétoriques très anciennes : le problème, c'est que la génération 68 a pris les figures de style, les métaphores, pour des réalités bien tangibles. Et les a transposées dans la vie quotidienne privée, affective, politique. On a commencé à parler d'“exploitation émotionnelle” dans le ménage, de “fonctionnalisation” dans le travail militant au sein même du projet alternatif, etc. Ce soupçon permanent, qui voit en tout une simple façade masquant une exploitation ou une tromperie, conduit à tout examiner, tout retourner, tout décortiquer, pour trouver, en bout de course, quelque chose de fondamentalement pourri, mauvais, pervers. La conséquence de cette méfiance quasi pathologique, paranoïaque, c'est l'incapacité à nouer des relations normales avec des hommes et des femmes d'un autre parti, d'un autre bord, avec d'autres catégories professionnelles, plus axées sur la technique, plus focalisées sur des critères pragmatiques, à accepter les goûts d'autrui, pire, dans les cas extrêmes, à n'être plus capable de nouer des relations humaines normales. Fatalité : l'exagérateur a toujours raison: il est vrai que l'amour, le couple, recèlent toujours, quelque part, une forme ou une autre de dépendance, que la vie de groupe implique toujours une dose d'exploitation réciproque. Mais le soupçon incessant, la volonté constante de dénoncer l'exploitation larvée, le défaut caché, l'immoralité occultée, conduit au néant social, au solipsisme. Le jusqu'auboutisme du processus de dénonciation conduit à des problématisations ad infinitum. La vie ne peut se déployer que si l'on refuse ces problématisations inutiles. Si on est capable de “laisser tomber”... Horx : « Cela, justement, nous l'avons très mal appris ».

◘ Matthias Horx, Aufstand im Schlaraffenland. Selbsterkenntnisse einer rebellischen Generation, Carl Hanser Verlag, München, 1989, 216 p.

► Robert Steuckers, Nouvelles de Synergies Européennes n°6, 1994.

pièces-jointes :

Quelques charges polémiques du dramaturge et cinéaste Pasolini contre le capitalisme consumériste tirées des Écrits corsaires qui, parmi d'autres écrits, firent scandale à leur parution. À la fois marxiste et mystique, traité comme un « proscrit » par la presse (son assassinat en 1975 reste encore trouble), il y est quasi seul en Italie, à se battre contre une violence neuve, et encore souterraine dans les années 70, la violence de ce qu'il nomme par provocation le “vrai fascisme”, à savoir la violence du conformisme, de l’homogénéisation sociale, et de sa conséquence, l’acculturation.

Quelques charges polémiques du dramaturge et cinéaste Pasolini contre le capitalisme consumériste tirées des Écrits corsaires qui, parmi d'autres écrits, firent scandale à leur parution. À la fois marxiste et mystique, traité comme un « proscrit » par la presse (son assassinat en 1975 reste encore trouble), il y est quasi seul en Italie, à se battre contre une violence neuve, et encore souterraine dans les années 70, la violence de ce qu'il nomme par provocation le “vrai fascisme”, à savoir la violence du conformisme, de l’homogénéisation sociale, et de sa conséquence, l’acculturation.

C’est quoi, la culture d’une nation ? D’habitude, on croit, même chez les personnes intelligentes, que la culture d’une nation est la culture des scientifiques, des hommes politiques, des professeurs, des fins lettrés, des cinéastes, etc. Et donc qu’elle est la culture de l’intelligentsia. En fait, ce n’est pas du tout ça. Ce n’est pas non plus la culture de la classe dominante, qui, justement, à travers la lutte des classes, cherche à l’imposer au moins formellement. Ce n’est pas plus la culture de la classe dominée, c’est-à-dire la culture populaire des ouvriers et des paysans. La culture d’une nation est l’ensemble de toutes ces cultures de classes : c’est la moyenne de toutes. Elle serait complètement abstraite si elle n’était pas directement reconnaissable — ou pour le dire mieux, visible — dans le vécu et dans l’existence, et si elle n’avait pas, en conséquence, une dimension pratique. Pendant longtemps, en Italie, ces cultures ont pu être distinguées, même si elles ont été unies par l’Histoire. Aujourd’hui, distinction sociale et unification historique ont laissé la place à une homologation entre toutes les classes.

En revanche, le nouveau fascisme, la société de consommation, a profondément transformé les jeunes ; elle les a touchés dans ce qu'ils ont d'intime, elle leur a donné d'autres sentiments, d'autres façons de penser, de vivre, d'autres modèles culturels. Il ne s'agit plus, comme à l'époque mussolinienne, d'un enrégimentement superficiel, scénographique, mais d'un enrégimentement réel, qui a volé et changé leur âme. Ce qui signifie, en définitive, que cette “civilisation de consommation” est une civilisation dictatoriale. En somme, si le mot de “fascisme” signifie violence du pouvoir, la “société de consommation” a bien réalisé le fascisme.

Accumulation et acculturation

Nombreux sont ceux qui se lamentent (en ces temps d’austerity) devant les incommodités dues à un manque de vie sociale et culturelle organisée (en dehors du Centre “pourri”) dans les banlieues “saines” (dortoirs sans verdure, sans services, sans autonomie, sans aucun véritable rapport humain). Lamentations rhétoriques ! En effet, si ce dont on déplore le manque dans les banlieues existait, ce serait le Centre qui l’organiserait ; ce même Centre qui, en peu d’années a détruit toutes les cultures périphériques qui — oui, jusqu’à il y a quelques années — assuraient une vie à soi, et, au fond, libre, même dans les banlieues les plus pauvres ou carrément misérables.

Aucun centralisme fasciste n’est parvenu à faire ce qu’a fait le centralisme de la société de consommation. Le fascisme proposait un modèle, réactionnaire et monumental, qui est toutefois resté lettre morte. Les différentes cultures particulières (paysannes, sous-prolétariennes, ouvrières) continuaient imperturbablement à s’identifier à leurs anciens modèles, car la répression se limitait à obtenir leur adhésion en paroles. De nos jours, au contraire, l’adhésion aux modèles imposés par le Centre est totale et inconditionnée. Les véritables modèles culturels sont reniés. L’abjuration est accomplie. On peut donc affirmer que la “tolérance” de l’idéologie hédoniste voulue par le nouveau pouvoir est la pire des répressions de toute l’histoire humaine. Mais comment une telle répression a-t-elle pu s’exercer ? À travers 2 révolutions, qui ont pris place à l’intérieur de l’organisation bourgeoise : la révolution des infrastructures, et la révolution du système d’information. Les routes, la motorisation, etc., ont désormais uni la périphérie au Centre, en abolissant toute distance matérielle. Mais la révolution des mass media a été encore plus radicale et décisive. Via la télévision, le centre a assimilé , sur son modèle, le pays entier, ce pays qui était historiquement si contrasté et riches de cultures originales. Une grande œuvre de normalisation, destructrice de toute authenticité, a commencée. Le Centre a imposé — comme je le disais — ses modèles : des modèles exigés par la nouvelle industrialisation, qui ne se contente plus d’un “individu-consommateur” mais qui prétend par sucroit que d’autres idéologies que celle de la consommation sont inadmissibles. C’est un hédonisme néolaïque, aveugle et oublieux de toute valeur humaniste.

L’idéologie précédente voulue et imposée par le pouvoir était, comme on sait, la religion. Et le catholicisme était en effet formellement l'unique phénomène culturel qui “unifiait” les Italiens. Maintenant il est devenu concurrent de ce nouveau phénomène culturel “unificateur” qu’ est l’hédonisme de masse. Aussi, en tant que concurrent, le nouveau pouvoir a déjà depuis quelques années commencé à le liquider. Il n’y a en fait rien de religieux dans le modèle du Jeune Homme et de la Jeune Femme proposé et imposé par la télévision. Ceux-ci sont 2 personnes ne donnant valeur à la vie qu'à travers ses biens de consommation (et, bien sûr, ils vont encore à la messe le dimanche : en voiture). Les Italiens ont accepté avec enthousiasme ce nouveau modèle que la télévision leur impose selon les normes de la Production instigatrice de bien-être (ou, plutôt, de préservation de la misère). Ils l’ont accepté ; mais sont-ils vraiment en mesure de le réaliser ?

Non. Ou bien ils le réalisent matériellement en partie seulement et en deviennent la caricature, ou bien ils n’arrivent à le réaliser que dans une mesure si restreinte qu’ils en deviennent victimes. Frustration et même angoisse névrotique sont désormais des états d’âme collectifs. Prenons un exemple : les sous-prolétaires, jusqu’à ces derniers temps, respectaient la culture et n’avaient pas honte de leur ignorance ; au contraire, ils étaient même fiers de leur propre modèle populaire d’analphabètes appréhendant pourtant le mystère de la réalité. C'est avec un certain mépris effronté qu'ils considéraient les “fils à papa”, ces petits-bourgeois dont il tenaient à se distinguer quand bien même étaient-ils dans contraints de travailler à leur service. Maintenant, à l'inverse, ils se mettent à avoir honte de leur ignorance : ils ont abjuré leur propre modèle culturel (les très jeunes ne s’en souviennent même plus, ils l’ont complètement perdu) et le nouveau modèle qu’ils cherchent à imiter ne prévoit pas l’analphabétisme et la grossièreté. Les jeunes sous-prolétaires — humiliés — dissimulent sur leur carte d’identité la mention de leur métier en la substituant par le qualificatif d’“étudiant”. Bien évidemment, à partir du moment où ils ont commencé à se sentir honteux de leur ignorance, ils se sont également mis à mépriser la culture (caractéristique petit-bourgeoise, qu'ils ont immédiatement acquise par mimétisme). Dans le même temps, le jeune petit-bourgeois, dans sa volonté de s’identifier au modèle “télévisé” — qui, comme c’est sa classe qui l’a créé et voulu, lui est essentiellement naturel — devient étrangement grossier et malheureux. Si les sous-prolétaires se sont embourgeoisés, les bourgeois se sont sous-prolétarisés. La culture qu’ils produisent, de par son caractère technologique et rigoureusement pragmatique, empêche le “vieil homme” qui est encore en eux de se développer. De là dérive en eux un certain recroquevillement des facultés intellectuelles et morales.

Dans tout cela, la responsabilité de la télévision est énorme, non pas certes en tant que “moyen technique”, mais en tant qu’instrument du pouvoir et pouvoir elle-même. Car elle n’est pas un simple moyen de circulation des messages, mais aussi un centre élaboration de ceux-ci. Elle constitue lieu où se concrétise une mentalité, qui, sans elle, ne saurait où se loger. C’est à travers l’esprit de la télévision que se manifeste concrétement l’esprit du nouveau pouvoir. Nul doute (le prouvent les résultats) que la télévision ne soit autoritaire et répressive comme jamais aucun moyen d’information au monde ne l'a été. Le journal fasciste et les inscriptions de slogans mussoliniens sur les fermes font rire à côté : comme (tristement) la charrue à côté du un tracteur. Le fascisme, je veux le répéter, n’a pas même, au fond, été capable d'égratigner l’âme du peuple italien, tandis que le nouveau fascisme, par le biais des nouveaux moyens de communication et d’information (surtout, justement, la télévision) l’a non seulement égratignée, mais il l’a lacérée, violée, souillée à jamais. [...] La fièvre de la consommation est une fièvre d'obéissance à un ordre non énoncé. Chacun, en Italie, ressent l'anxiété, dégradante, d'être comme les autres dans l'acte de consommer, d'être heureux, d'être libre, parce que tel est l'ordre que chacun a inconsciemment reçu et auquel il “doit” obéir s'il se sent différent. Jamais la différence n'a été une faute aussi effrayante qu'en cette période de tolérance.

► Pier Paolo Pasolini, extraits de : Écrits corsaires, Flammarion, 1976.

• nota bene : La seconde partie, parue dans Il Corriere della sera [9 déc. 1973], sous le titre de : « Défi aux dirigeants de la télévision », a été repris sous le titre : « Acculturation et acculturation » dans le recueil français.

Commentaires

Je suis tombé récemment sur ce texte : http://www.lexpress.fr/culture/livre/l-amour-du-censeur-essai-sur-l-ordre-dogmatique_809857.html

Notamment ce passage :

"Legendre ne cesse de le rappeler: «pensée» libertaire et «pensée» libérale renforcent réciproquement leurs effets pour produire le citoyen/consommateur lambda de la démocratie planétaire. Le tout se conjugue, tragiquement, en ce que Legendre nomme «la débâcle normative». La multiplication des espaces de liberté est devenue la prison de la confusion mentale. D'où la nécessité absolue de poser la norme, d'instaurer l'interdit ou le droit pour contenir le fantasme, cette voie royale qui peut aboutir au meurtre. De cet inévitable désarroi surgit sans cesse sous la plume de Legendre la référence au Droit, au droit romain. A l'ère industrielle, le droit est devenu un simple outil de gestion des choses et des gens, à la remorque des moeurs et de l'air du temps (pacs, etc.)."

Cordialement