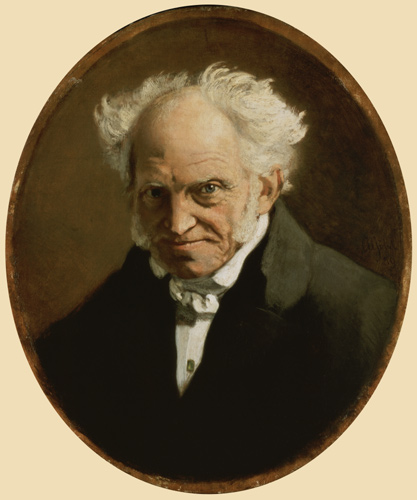

Schopenhauer

Schopenhauer, philosophe de la volonté et archétype du solitaire méprisant la politique

Schopenhauer, philosophe de la volonté et archétype du solitaire méprisant la politique

Il y a 150 ans mourrait Arthur Schopenhauer (1788-1860)

« L’absence d’esprit prend toutes les formes pour se dissimuler : elle se camoufle en pathos, en emphase ; elle prend le ton de la supériorité et se donne des grands airs et tout cela de cent autres façons. »

La philosophie allemande classique du XIXe siècle peut se subdiviser, grosso modo, en 2 courants majeurs qui, tous 2, commencent avec Kant. Celui-ci avait accompli dans sa Critique de la raison pure une « révolution copernicienne » passant ainsi de l’ontologie à la théorie de la connaissance ; il avait aussi affirmé que la capacité humaine de connaître était intrinsèquement liée aux formes de la représentation que sont le temps et l’espace [formes a priori de la sensibilité], d’une part, les 12 catégories de la raison, d’autre part, parmi lesquelles le principe de causalité. Pour faire en sorte que la raison ne produise pas elle-même ces propres objets, Kant s’était vu contraint d’accepter une « chose en soi » transcendantale [qui concerne les conditions de possibilité de la connaissance], qui, pour le sujet connaissant, n’était pas connaissable au-delà de cet appareil fonctionnel.

Côté subjectif de ce monde coupé en 2 par Kant, nous trouvons vers 1800 la philosophie idéaliste, qui culminera dans les grands systèmes de Hegel et de Schelling, puis, sous le signe du matérialisme, sera poursuivie par Marx et Engels. L’autre courant est moins visible, il est plutôt souterrain et cherche à saisir la face objective, en dépit de la césure kantienne. Ce courant-là commence avec Arthur Schopenhauer et nous amène, au-delà de Nietzsche, vers la modernité, une modernité qui n’est pas seulement philosophique.

Schopenhauer, né le 22 février 1788 à Dantzig dans le foyer d’un négociant, est un penseur et une personnalité de la transition. Selon la tradition philosophique allemande, et surtout selon cet idéalisme allemand contre lequel il engage la polémique, Schopenhauer participe lui aussi à cette volonté de systématiser, c’est-à-dire de chercher à expliquer les principes métaphysiques du monde en un seul ouvrage : en effet, c’est ce qu’il tentera de faire dans son ouvrage principal, Die Welt als Wille und Vorstellung (Le monde comme volonté et comme représentation), dont le premier volume paraît dès 1819 et dont le second ne paraitra qu’en 1844. Il amorce ses réflexions au départ du principe fondamental de Kant, celui de la subjectivité de la faculté de connaître, et le soumet à une métaphysique volontariste, dans la mesure où il identifie la « chose en soi » avec la volonté (Wille), qu’il interprète comme une pulsion d’existence [une force vitale], agissant derrière tous les phénomènes. Contrairement à l’usage habituel, il entend la volonté comme un principe irrationnel, que l’on n’expérimente pas seulement lorsque l’on procède à une analyse introspective de soi et, partant, comme une pulsion vitale et sexuelle, mais qui se manifeste, compénétrante, à travers la nature toute entière voire aussi dans le déroulement causal non vivant.

En dépit du caractère universel de la volonté qui se combat elle-même éternellement par le truchement des phénomènes qu’elle génère et qui détermine ainsi tout élan individuel de volonté, comme l’explique Schopenhauer dans un écrit de 1839, qui lui vaut un prix de la Société Royale Norvégienne des Sciences, et qui a pour titre Über die Freiheit des menschlichen Willens (De la liberté de la volonté humaine), eh bien, en dépit de cela, il existe tout de même 2 portes dérobées par lesquelles l’homme peut se dégager de la souffrance que lui inflige le monde : l’une est constituée par la morale, l’autre par l’esthétique. Par empathie avec les autres créatures souffrantes, l’homme peut dépasser son isolement apparent et reconnaître la même volonté de vivre (et en fin de compte se reconnaître lui-même) en tous les autres êtres, ce que Schopenhauer exprime par les mots « tat twam asi » (« cela, tu es »), empruntés aux Upanishads de l’Inde ancienne. Dans son éthique de la compassion, qu’il explicite dans Über das Fundament der Moral (Du fondement de la morale), il se tourne, de manière radicale, contre l’impératif catégorique de son maître Kant, dont il mésinterprète l’appel à toujours penser aux conséquences de sa propre action pour l’universalité (pour la chose publique), comme une obligation à se soumettre à une pensée obéissante à l’autorité. Tout anti-étatiste pourrait, en se soumettant à une telle pensée, considérer que les lois ne sont que contraintes et non par autant de formules dont la validité est universelle.

L’autre échappatoire vers le paradis (toutefois sans Dieu) est la « contemplation détachée de tout intérêt » qu’offre la contemplation esthétique : en jouissant d’une œuvre d’art, surtout une œuvre musicale, l’homme peut aussi dépasser le principium individuationis et s’unir au fond cosmique de l’univers.

Schopenhauer comme précurseur de la psychanalyse freudienne

Aujourd’hui on ne juge pas tant l’importance de Schopenhauer à la teneur de ses principales idées philosophiques qu’à ses multiples influences postérieures. De son vivant, son ouvrage principal n’a quasiment pas été pris en considération. Il a fallu attendre le der nier tiers du XIXe siècle, donc après la mort de Schopenhauer, pour assister à une réception de son œuvre d’une rare intensité. Schopenhauer a amorcé ses réflexions philosophiques à l’époque dite des Biedermeier en Allemagne ; dans sa jeunesse, il a encore connu Gœthe. Sa mère, Johanna Schopenhauer, écrivait des romans et tenait un salon littéraire à Weimar. Sa célébrité posthume, Schopenhauer la doit au fait qu’il fut un contemporain de Richard Wagner, dont L’Anneau des Nibelungen avait été fortement imprégné par la pensée de notre philosophe. Il la doit également à Friedrich Nietzsche qui, dans ses Considérations inactuelles, évoque « Schopenhauer comme éducateur » et fait l’éloge de sa « volonté de vérité » et de son pessimisme héroïque. C’est justement au départ de cette réflexion nietzschéenne sur Schopenhauer qu’un filon s’amorce en direction de la critique révolutionnaire/conservatrice du XXe siècle. En effet, l’archétype du solitaire et du précepteur oisif, méprisant la politique, se repère dans le philosophe grognon des Considération d’un apolitique de Thomas Mann. Celui-ci reconnaît encore sa dette à l’endroit de Schopenhauer dans quelques-uns de ces récits, dont la nouvelle Tobias Mindernickel, où il traite de l’éthique de notre philosophe.

L’œuvre de Schopenhauer a eu un impact considérable sur des écrivains aussi importants que Hermann Hesse, Samuel Beckett et Thomas Bernhard. Dans l’univers des philosophes, l’impact a d’abord été moindre et ce sont, dans un premier temps, des figures marginales du monde universitaire du début du XXe siècle qui se sont intéressées à lui : songeons à Georg Simmel et à Max Scheler qui, tous 2, font démarrer leurs réflexions à la suite de Schopenhauer. La plupart du temps, les philosophes universitaires l’ont considéré d’abord, et souvent à raison, comme un disciple original de Kant ou comme un précurseur de Nietzsche. Certes, il fut l’un des principaux précurseurs de Nietzsche mais il fut surtout l’une des principales figures anticipatrices de la psychanalyse. La réduction freudienne de la vie sentimentale à la pulsion sexuelle se retrouve, bien avant Freud, dans l’œuvre de Schopenhauer, et sans la moindre ambiguïté. Dans la conception schopenhauerienne de la volonté comme une puissance irrationnelle dépassant la conscience individuelle, nous trouvons les prémisses essentielles de l’inconscient collectif de Carl Gustav Jung.

Schopenhauer nous a transmis aussi la sagesse indienne, ce qui ne fut pas le moindre de ses mérites. Le premier contact qu’il a eu avec l’univers mental indien date de 1813, lorsqu’il séjournait à Weimar et qu’il y rencontra pour la première fois l’orientaliste Friedrich Majer, disciple de Herder. Sous l’influence des études de Majer, Schopenhauer finit par se considérer comme « le premier bouddhiste d’Europe ». Ainsi débuta l’histoire d’une méprise créatrice, comparable à l’interprétation quiétiste de l’antiquité classique, dont on vantait « la noble simplicité et la grandeur tranquille ». Les conséquences de cette méprise résident surtout dans une interprétation fausse du bouddhisme comme nihilisme, un nihilisme qui reposerait sur une rétention vis-à-vis de tout agir et verrait le but le plus élevé de l’existence dans une immersion dans le “néant”. On a vu l’effet de cette mésinterprétation du bouddhisme sévir dans la décennie qui suivit la Grande Guerre, où régnait une ambiance de déclin, comme, plus tard, dans la vogue bouddhiste qui se retrouve en Occident jusque aujourd’hui.

Petit bourgeois réactionnaire et ennemi des bourgeois étriqués

[Ci-contre Schopenhauer et son chien : promenade quotidienne à Francfort, dessin de W. Busch. « J'ai un caniche, et quand il fait une bêtise, je lui dis : fi, tu n'es pas un chien, tu n'es qu'un homme. Oui, un homme ! Tu devrais avoir honte. Alors il est tout honteux et va se coucher dans un coin. »]

[Ci-contre Schopenhauer et son chien : promenade quotidienne à Francfort, dessin de W. Busch. « J'ai un caniche, et quand il fait une bêtise, je lui dis : fi, tu n'es pas un chien, tu n'es qu'un homme. Oui, un homme ! Tu devrais avoir honte. Alors il est tout honteux et va se coucher dans un coin. »]

Schopenhauer est lié à son temps quand il exprime son système philosophique basé sur la volonté ; il l’est également dans l’insouciance relative dont il fait montre à l’endroit de toute recherche empirique, ainsi que dans sa prétention à pouvoir présenter une interprétation générale du monde qui sera à jamais irréfutable. Mais les impulsions qui partent de son œuvre pour aboutir à notre temps sont fort nombreuses. Parmi elles : son habitus non académique de philosophe artiste et de littérateur. Il y a aussi son attitude ambivalente face à la classe bourgeoise : d’une part, Schopenhauer est très nettement un petit bourgeois réactionnaire qui méprise la période prérévolutionnaire d’avant 1848, le Vormärz ; d’autre part, en tant que demi bohémien, il est un ennemi de la mentalité bourgeoise étriquée (le Spiessertum), qui se manifeste surtout dans l’institution du mariage, cible de sarcasmes perpétuels pour ce misogyne grognon et animé par ses pulsions. Pour s’assurer un certain équilibre émotionnel, notre célibataire endurci s’est flanqué pendant toute sa vie d’un compagnon canin, un caniche : dès que l’un de ces animaux favoris mourrait, il s’en procurait un nouveau qu’il baptisait invariablement « Atman », comme tous ses prédécesseurs. Ce nom signifiait en sanskrit “souffle de vie” ou “âme individuelle”, car, croyait-il, il y avait, actif, dans chaque caniche un seul et même principe de vie, le Pudels Kern, le « noyau du caniche ».

Arthur Schopenhauer meurt le 21 septembre 1860, comme un vieil original, peu célèbre et bizarre, à Francfort sur le Main, ville où, après ses années de pérégrination et d’études, il s’était fixé pour y passer la seconde moitié de sa vie. Quelques années après son passage de vie à trépas, Léon Tolstoï le nomme « le plus génial de tous les hommes ».

► Baal Müller (article paru dans Junge Freiheit n°38/2010, Berlin).

◘ Courte Bibliographie

Œuvres :

- Le monde comme volonté et représentation (20 € : PUF/Quadrige ou Folio-essais/Gal., 2 vol.)

- Parerga et Paralipomena (éd. Coda)

- Divers courts textes (1001 nuits)

- L'art d'avoir toujours raison

- Le fondement de la morale

- Éthique, droit et politique

- Essai sur le libre-arbitre

- Petits écrits français

- Le sens du destin

- Un abécédaire

- Insultes

Études :

- Schopenhauer et les années folles de la philosophie, R. Safranski, PUF, 1990

- Apprendre à philosopher avec Schopenhauer, C. Salaün, Ellipses, 2010 [♪]

- Le Monde... (ch. 41 & 44), J. Lefranc, coll. Intégrales de philo, Nathan, 2009

- Schopenhauer ou les passions du sujet, F. Félix, Âge d'Homme, 2007

- Schopenhauer, D. Raymond, Seuil, coll. Écrivains de toujours, 1979

- Schopenhauer, l'homme et le philosophe, A. Bossert (1904)

- Schopenhauer, T. Ruyssen (1911), L'Harmattan, 2004

- Comprendre Schopenhauer, J. Lefranc, A. Colin, 2002

- Hegel et Schopenhauer, LA Foucher de Careil (1862)

- Une philosophie du conflit, S. Barbera, PUF, 2004

- La philosophie de Schopenhauer, T. Ribot (1874)

- Schopenhauer en France, RP Colin, PUF, 1979

- Indications bibliographiques (autres)

Articles :

- Flaubert, Schopenhauer et le pessimisme (M. Brix)

- « La critique nietzschéenne de Schopenhauer », M. Haar, in : Par-delà le nihilisme, ch. II, PUF, 1998

- « La volonté chez Bergson et Schopenhauer », A. François in Methodos, t. IV : Penser le corps, 2004

- Schopenhauer et la création littéraire en Europe, A. Henry (dir), Klincksiek, 1989

- Magazine Littéraire n° 328 - Dossier Schopenhauer : Bouddha, le chien et la flûte (M. Onfray) - L'ennui comme principe (F. Guéry) - Chronologie - Les tribulations du jeune Arthur (R. Jaccard) - “Le moi n'est rien” (A. Henry) - Un rire métaphysique (FG) - Pour une lecture du “Monde...” (M. Piclin) - De la liberté (A. Philonenko) - La question du style (JF Groulier) - Un auteur français ? (P. Pénisson) - Le mariage en procès (D. Raymond) - Le ménage à trois (texte inédit d'AS) - Meurtrier de Dieu (JP Ferrand) - De la négation du vouloir-vivre (N. Rabbia) - Inédit : “Petit bréviaire cynique” d'AS (extraits des manuscripts du “Monde...”) - La médecine comme référence (E. Sans) - Œdipe philosophe (PL Assoun) - Freud, plagiaire de Schopenhauer ? (PP) - Traduire Schopenhauer (FX Chenet) - Bibliographie

- Les écrivains et leurs lectures philosophiques (s. dir. B. Curatolo), L'Harmattan, coll. Littérature et philosophie, 1996, contient 3 contributions relatives à AS : Marcel Proust et le pessimisme de Schopenhauer (J. Libis), Thomas Mann lecteur de Schopenhauer & de Nietzsche (O. Marcel), Quand Maupassant lisait Schopenhauer (V. Biaggi)

- Les Pages immortelles de Schopenhauer, choisies et expliquées par Thomas Mann, (tr. fr. JA Cantacuzène pour AS, J. Angelloz pour TM), Corrêa, 1939, 234 p. Ou : « Schopenhauer » in Les Maîtres, T. Mann, Grasset, 1979, rééd. dans la coll. Cahiers rouges

Ressources :

- Bio

- Extraits

- Citations

- Portrait (J. Blain)

- Trancher le nœud du monde avec AS (S. Kleie)

- Projet de thèse sur AS & le cognitivisme (JC Banvoy)

- Hommage au traduteur nancéen Auguste Edgard Dietrich

- Schopenhauer et la philosophie de la musique (J. Darriulat)

- Mémoire sur la pitié chez Nietzsche & Schopenhauer (J. Roussil)

♦ Actualité : Colloque International « Schopenhauer et la question de la vie - Schopenhauer und die Frage des Lebens - Schopenhauer and the question of life » (organisé par Arnaud François, lieu : Université de Toulouse) : 22-23 octobre 2010.

S'arrêter au pittoresque atrabilaire du style de Schopenhauer serait manquer ce qui est en jeu, telle la servante se gaussant de l'astronome tombant dans le large puits où il étudiait à la surface de l'eau lisse comme un miroir le mouvement des étoiles. Ce n'est pas tant qu'il faille rattacher ce philosophe au mythe du génie incompris, mythe qui conforte au demeurant tant de semi-lettrés dans cette opposition abstraite entre Moi et Société, ou bien encore acquiescer à la solution contemplative en regard d'un monde pressenti pour être « son propre jugement dernier ». Ce qu'il nous est donné à méditer de Schopenhauer, c'est bien plutôt une ligne de fracture au moment-clef de cette transition entre première et seconde modernité (entre maîtrise de la nature et celle du devenir historique des sociétés) : il nous confronte à un territoire métaphysique condensant les contradictions de la pensée occidentale en son siècle pour montrer la part aveugle de son destin.

Subvertir la logique de la représentation qui est sienne explique paradoxalement le recours spécial à Kant, en marge des postkantiens, de l'oncle Arthur : « hostile à tout Fiat créateur et donc à tout monothéisme qui ferait du monde un "néant animé", (...) [il] suit la leçon de l'Inde et voit en toute "mondanité" – égotique ou divinisée – le fruit d'une dilatation, d'une amplification vouée à se résorber » (F. Bonardel). Les transformations du monde et, partant, de l'homme ne réduisent en rien la diversité ondoyante du réel si chèrement défendue par la Naturphilosophie, ils ne sont rien de plus ou de moins qu'une mise en forme de forces et l'illusion de la conscience moderne est de les croire mues par une raison suffisante. C'est bien pourquoi « le monde pourrait être appelé une incarnation de la musique tout aussi bien qu'une incarnation de la volonté », ce que Nietzche retiendra.

C'est aussi ce qui explique la charge contre Hegel qui dépasse de loin une banale rivalité universitaire. Le modèle téléologique de l'histoire n'est en rien un progrès de l'humanité, il est simplement une logique, parmi d'autres bien que se valorisant comme universelle, des catégories de la relation (singulier - particulier - universel). Donné un sens fléché à touts les évènements, ce serait comme ramener leur part tragique, toujours risquée, à un film à suspense dont nous connaîtrions la fin. S'agit-il pour autant de revenir aux sociétés dites "sans histoire" ? Non, simplement de pousser de manière hyperbolique toute logique revendiquant pour elle seule un sens à l'histoire ou à l'humanité jusqu'à en montrer l'absurdité. C'est dans ce cadre problématique que le concept de post-histoire (Nachgeschischte ou Posthistoire) devient opératif ; il désigne l'époque entérinant ce que Hegel nomme, par un tour de passe-passe dialectique, la fin de l'Histoire.

Cette dernière est-elle une finalité idéale ? Marx voit chez Hegel, ou plutôt chez ses épigones, une hypostase mystificatrice de l'État prussien : « À l’exemple des anciens peuples qui vivaient leur préhistoire dans l’imagination, dans la mythologie, nous les Allemands avons vécu notre post-histoire dans la pensée, dans la philosophie. Nous sommes des contemporains philosophiques du présent, sans être ses contemporains historiques » (Marx, Introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel, 1844).

Peut-on la considérer comme une nouvelle ère, ou plutôt un stade terminal d'un point de vue liéaire, celle de la sortie de l'histoire que représenterait le modèle universaliste de la “démocratie libérale” considéré comme horizon indépassable ? C'est l'avis de Francis Fukuyama (La Fin de l'histoire et le dernier homme, réponse à l'article d'Arnold Gehlen : « Ende der geschichte ? », 1975), pour lequel derrière la volonté de reconnaissance, il faut constater que nous sommes tous bourgeois, et que nous aspirons à une paix perpétuelle. Nous vivons ainsi dans un monde post-historique, à la différence du “reste du monde”, historique et amené à rejoindre l'Occident devenu post-héroïque, autrement dit à se fondre dans un espace homogène occidentalisé.

Quoi qu'il en soit, si chaque époque peut en assumant son historicité frôler une part d'éternité, ce n'est certainement pas sous forme de perpétuité. L'Occident est devenue une colonie pénitentiaire, et le restera tant que l'émancipation ne saura rendre vivant un destin européen assumant son tragique.

Temps, Éternité et Posthistoire

Considérations inactuelles à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Schopenhauer

Considérations inactuelles à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Schopenhauer

[Ci-contre portrait (détail) de Schopenhauer par LS Ruhl, 1815. Sa philosophie prend le contre-pied du rationalisme et de l'optimisme progressiste du XlXe siècle. En effet, pour Schopenhauer, l'homme, à l'origine, n'est pas un être de connaissance mais un être d'instinct et de volonté. Une volonté qui s'anime dans un temps cyclique et non linéaire. Cette absence d'idéalité, posée comme un double du monde, et de progressisme a attiré l'attention de Clément Rosset en France. HC Kraus retient surtout la notion schopenhauerienne du temps : un temps dépourvu de toute historicité. Cette approche lui permet de réactualiser Schopenhauer en utilisant ses concepts pour appréhender l'ère post-historique que nous vivons aujourd'hui. Cette lecture croisée de Schopenhauer et des sociologues Arnold Gehlen (RFA) et Roderick Seidenberg (USA) permet bien des extrapolations et des innovations dans le territoire de la philosophie.]

I

Heidegger a défini les temps modernes comme « le temps des vues-du-monde », c'est-à-dire comme une époque où « l'essence de l'homme est en mutation », où « l'homme devient sujet ». Et il expliquait : « L'homme devient cet étant sur lequel se fonde tout étant dans la nature de son être et de sa vérité » (1). Le monde de l'homme de la modernité (Neuzeit) englobe simultanément la nature et l'histoire : en tant qu'« image » (Bild), le monde est désormais « l'étant dans le Tout en tant qu'il nous sert de règle (maßgeblich) » (2). Du coup, ce monde, tel qu'il se constitue pour l'homme de la modernité, prépare « la voie d'un épanouissement possible de l'humanité » (3). « Possible », car les chances d'épanouissement de l'homme ne sont pas illimitées : elles s'insèrent dans le cadre tracé par la vue-du-monde. Elles ne peuvent aller au-delà.

Mais le discours heideggerien sur le « temps des vues-du-monde » peut être compris et interprété dans un autre sens ; examinons-le : à la « vue-du-monde » et donc, si l'on y regarde de plus près, à chaque période de ce « temps de la vue-du-monde », correspond une conception déterminée du temps tout court ; cette conception, qui n'est nullement fortuite, s'avère inséparable de telle ou telle époque. Bref, l'idée, la conception du temps présente dans l'esprit de l'homme moderne doit être conçue comme le résultat de sa vue-dumonde et des potentialités qu'elle recèle.

Le « temps des vues-du-monde » perdure encore aujourd'hui ; le monde est resté pour nous « image », même si cette image s'est profondément altérée sous tel ou tel aspect depuis l'aube des temps modernes. La philosophie de Schopenhauer s'inscrit elle aussi dans cette grande tradition de la pensée moderne que décrit Heidegger : pour lui aussi, la réalité du monde tel que nous le percevons est l'image que s'en fait l'homme en tant que sujet autonome ; « Le monde est ma représentation » : c'est la première phrase de son œuvre principale (4). Mais Schopenhauer, on le sait, va plus loin : d'épigone de Kant, il devient philosophe vitaliste. Car voici que la volonté entre en lice, cette soif de vie sans direction ni but, cette tension vers l'infini qui anime tout ce que produit la nature.

Prenant le contre-pied de la tradition rationaliste, celle qui va de Descartes à Kant, Schopenhauer affirme que l'homme n'est nullement « à l'origine un être de connaissance ni même un être qui pense dans l'abstrait ». Il déclare en revanche : « Mon opinion fondamentale est que... tout cela n'est qu'une confusion entre l'effet et la cause : c'est la volonté qui est primordiale, originelle ; la connaissance n'est venue qu'après, c'est elle qui fait apparaître la volonté, mais elle n'en est que l'instrument » (5). Nous touchons ici à l'une des raisons de l'incontournable actualité de Schopenhauer : sa thèse, rigoureusement structurée, du primat de la volonté, de l'inconscient, de l'instinct, et même de l'imagination, sur l'intellect, la raison et la connaissance. Les philosophies vitalistes ultérieures, la psychanalyse freudienne et l'anthropologie philosophique de Gehlen ont d'ailleurs toujours été conscientes de ce qu'elles devaient au travail de pionnier accompli par Schopenhauer (6).

Mais un autre aspect de la philosophie de Schopenhauer apparaît plus actuel aujourd'hui qu'au siècle dernier, resté trop tributaire d'une pensée de type historiciste : il s'agit de sa conception du temps et de l'histoire qui le différencie autant des schémas de pensée tracés par Kant et Hegel que de la nouvelle pensée, légèrement postérieure, de Nietzsche. Curieusement incomprise, et largement ignorée à l'époque, cette doctrine acquiert, en ce XXe siècle finissant, une dimension entièrement nouvelle et une actualité insoupçonnée voici encore quelques années.

II

Évidemment, la philosophie de Schopenhauer — et ceci s'inscrit au passif de son auteur — a un point d'ancrage historique : l'époque où, pour reprendre la formule fameuse de Hegel, « la philosophie est peinte en gris », où « la chouette de Minerve ne prend son vol qu'à la tombée du jour » (7). Voilà qui éclaire ce que disait Gehlen quand il remarquait que « seule l'actualité la plus récente nous fait découvrir ce qui, chez ce grand penseur, dépasse les XVIIIe et XIXe siècles, car ce n'est qu'aujourd'hui qu'il se révèle dans toute sa grandeur » (8).

Le rôle du poète

Il faut ici faire mention de la doctrine schopenhauerienne du temps. À première vue, sa conception de l'histoire, qui en découle, apparaît extrêmement déroutante à l'observateur formé à la pensée historiciste du XIXe siècle. Défendant Aristote contre Hegel, Schopenhauer déclare que la poésie est plus philosophique que l'historiographie. En effet, le poète « conçoit l'idée d'humanité à partir d'un angle d'observation précis, qu'il s'agit justement d'expliquer, et c'est l'essence de son propre moi qui, en elle, s'objective à lui. À travers le miroir de son esprit, le poète nous montre l'idée pure et distincte, et ce qu'il décrit a la véracité de la vie elle-même » (9). La connaissance de l'essence de l'homme, telle qu'elle s'exprime à travers la poésie, se rapporte au général, à l'universel, tandis que l'historien reste engoncé dans le particulier :

« L'historien est obligé de scruter et de sélectionner les faits et les personnages non pas selon leur importance intrinsèque, véritable, celle qui exprime l'idée, mais en fonction de leur importance extérieure, apparente, relative, c'est-à-dire en relation avec les conséquences » (10).

Selon une thèse qui est centrale dans la philosophie de Schopenhauer, la volonté devient représentation sous la forme de l'idée. Les idées ne sont que des objectivations de la volonté à différents niveaux. Ces idées ont une valeur générale, elles sont éternelles et constituent à ce titre l'objet véritable de la réflexion philosophique.

« Il s'ensuit — écrit Schopenhauer —, que l'histoire de l'espèce humaine est l'enchevêtrement des faits, la mutation des temps, les formes complexes de l'existence humaine au fil des siècles. Mais tout cela n'est que la forme accidentelle de la manifestation de l'idée : ce n'est pas l'idée mais seulement sa manifestation, aussi étrangère, inessentielle et indifférente à l'idée que le sont aux nuages les formes qu'ils dessinent, au ruisseau la forme de ses tourbillons et de son écume, à la glace ses stalactites » (11).

C'est à partir de cette conviction fondamentale que Schopenhauer clame avec force son mépris pour l'histoire, constatant qu'« il en est dans le monde comme dans les drames de Gozzi, où ce sont toujours les mêmes personnages qui entrent en scène, avec les mêmes projets et la même destinée. Si les thèmes et les événements varient d'un drame à l'autre, l'esprit dans lequel s'inscrit l’action est invariable » (12).

Le point de mire de ces idées apparaît clairement : ce sont les « récits constructivistes » hégéliens qui, « guidés par un optimisme fade, débouchent régulièrement sur l'État confortable, nourricier, obèse, doté d'une belle structure, d'une justice, d'une police, d'une technique et d'une industrie bien réglées » (13). Bref, la cible, c'est l'optimisme du Progrès au XIXe siècle, optimisme dont nos contemporains, semble-t-il, sont en train de se guérir. Retenant les leçons de la pensée antique, Schopenhauer affirme, à propos des fondements de sa conception du temps, que :

« l'objet de la philosophie est l'immuable, ce qui est de toujours, non le contingent, ce qui est tantôt comme ceci, tantôt comme cela. Tous ceux qui échafaudent ce genre de constructions théoriques sur la marche du monde ou, comme ils disent, de l'histoire, n'ont pas saisi la vérité fondamentale de toute philosophie, à savoir que le même est de tout temps, que tout devenir et toute genèse ne sont qu'apparence, que les idées seules perdurent, que le temps participe de l'idée » (14).

Pour Schopenhauer, le temps n'a aucune “qualité”

La démarche intellectuelle de Schopenhauer consiste à ne reconnaître au temps aucune qualité. Ce qui est dans le temps, c'est-à-dire les choses, les phénomènes, images des idées, acquièrent par eux-mêmes leur valeur et leur signification, non par l'effet du temps ou de leur position accidentelle, fortuite, dans le temps. La philosophie, souligne Schopenhauer, est seule à nous inculquer une telle façon de voir : si « l'histoire nous enseigne qu'à chaque époque, il s'est passé des choses différentes », la philosophie, elle, nous aide à comprendre que le même fut, est et sera de tout temps (15). La forme accidentelle de la manifestation de l'idée et ses avatars dans le temps sont inessentiels par rapport à son essence véritable. Tout est éternel présent, il n'y a ni commencement ni fin :

« La terre tourne, le jour succède à la nuit, l'individu meurt, mais le soleil brûle sans trêve au Midi éternel. Pour le vouloir-vivre, la vie est une certitude : sa forme est un présent infini, même si les individus, manifestations de l'idée, naissent et passent dans le temps, semblables à des rêves fugitives » (16).

Pour Schopenhauer, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, le nouveau est toujours de l'ancien et l'ancien toujours du nouveau ; la roue du temps tourne éternellement ; tout passe et tout re(de)vient, inessentiel et fortuit, car la voie véritable de l'ad-venir est préétablie, inexorable : nul être, nulle chose ne peut se dérober aux effets de la volonté.

III

Si l'on veut maintenant répondre à la question de l'actualité de cette conception du temps, typique de Schopenhauer, force est de relativiser, mais sur un point seulement, la prétention à l'universalité qui caractérise cette pensée : il s'agit d'ailleurs d'un problème que Schopenhauer lui-même a éludé en le déclarant sans intérêt : celui de la position historique de sa philosophie, autrement dit la question de savoir pourquoi c'est dans l'Europe centrale du début du XIXe siècle que le penseur Arthur Schopenhauer a conceptualisé les grandes vérités, toujours valables, sur l'existence du monde et de l'homme. Parvenus au stade actuel de réflexion, la question s'impose ; rapportée à la philosophie du temps chez Schopenhauer, elle peut se lire comme suit : si une conception déterminée du “temps” est “actuelle” (zeitgemäss) au sens strict, il faut qu'à une certaine époque, elle n'ait pas été telle, et si elle est actuelle aujourd'hui, elle ne l'est que pour le temps présent et l'avenir prévisible.

Dans l'un des textes les plus importants de son œuvre tardive, une conférence intitulée Über kulturelle Kristallisation (De la cristallisation culturelle) (17), Arnold Gehlen souligne à juste titre que le temps des grandes « attitudes-clés », des systèmes et conceptions du monde philosophiques traditionnels, qui prétendaient interpréter et expliquer le monde, était révolu. Voilà pourquoi la notion de temps chez Schopenhauer doit nécessairement être relativisée, remise en perspective (18).

Schopenhauer a-t-il préfiguré la “ posthistoire” ?

Mais Gehlen nous montre aussi pourquoi cette notion doit malgré tout être reprise, fût-ce sous une forme légèrement modifiée. Il faut lire à cet égard l'analyse que fait Gehlen de l'époque contemporaine, époque qu'il appelle la « posthistoire » (19) : le monde moderne, imprégné de civilisation techno-scientifique, dit-il en substance, peut désormais s'embrasser du regard, il n'a rien de bien nouveau à nous apprendre (il est « informatisch übersehbar »), il devient « sans surprise » (überraschungslos), en ce sens qu'« aucun événement inopiné de quelque importance ne peut plus s'y produire » (20). Le temps de la religion et de l'utopie est révolu car une « foi perdue, la foi naïve et désintéressée, ne peut être restaurée » (21). L'an-historicité à venir est définie comme une « mobilité sur des assises qui, elles, sont stationnaires » (22, ndt). Notre civilisation devient « stationnaire », c'est-à-dire que « d'une part, les grandes évolutions futures de la politique mondiale n'ont d'autres alternatives que des solutions de toute façon prévisibles... et d'autre part, les bases mêmes des sociétés industrielles sont définitivement jetées à l'échelle planétaire. Enfin, on attend vainement un “grand appel” capable de mobiliser notre enthousiasme et notre combativité spirituelle » (23).

Lorsque s'installe une telle situation de « cristallisation culturelle » (la formule est empruntée à Pareto), de post-histoire (et à notre époque, divers indices tendent à confirmer la thèse de Gehlen), les chances d'un authentique renouveau intellectuel et culturel sont extrêmement restreintes. Lorsqu'elles existent, elles s'inscrivent obligatoirement « dans le champ prédéterminé par des postulats fondamentaux déjà éprouvés (eingelebt), postulats que nul ne songe plus à remettre en cause » (24).

Dans son ouvrage Posthistoric Man, dont la première édition date de 1950, le sociologue américain Roderick Seidenberg avait déjà, quelques années avant Gehlen, développé l'idée que la civilisation techno-scientifique ferait transiter l'humanité vers la post-histoire. Celle-ci se caractériserait par un trop-plein de l'intellect par rapport à un instinct qui s'atrophie lentement, alors que dans la pré-histoire, c'est l'instinct qui primait l'intellect (25). Pour Seidenberg, l'histoire proprement dite n'est qu'un intérim, une période transitoire entre le primat de l'instinct et celui de l'intellect. Dès lors l'histoire n'est plus qu'un « stade, une étape entre des périodes beaucoup plus longues », « a transitional stage or phase between epochs of far longer duration » (26).

Rien de nouveau sous le soleil ?

Malgré quelques divergences (et, il faut bien le dire, certaines insuffisances), les analyses, diagnostics, prévisions de Gehlen et de Seidenberg s'accordent sur un point : l'évolution du monde a atteint un état stationnaire où, certes, des changements sont possibles (et se produisent du reste en permanence), mais uniquement dans un cadre strictement limité -- et délimité – en fonction de postulats précis et de possibilités préétablies. La civilisation technique, aboutissement et stade suprême du « temps des vues-du-monde », selon la définition de Heidegger, élabore ainsi une vision du temps qui, sous tous ses aspects essentiels, correspond à celle de Schopenhauer : il ne peut y avoir du « nouveau sous le soleil », la voie dans laquelle s'accomplissent la transformation et l'évolution des choses est tracée d'avance et les possibilités qui nous restent sont rigoureusement limitées. Autrement dit, le temps en tant que tel est devenu inessentiel, il a perdu sa qualité propre. Le progrès est impossible : qu'une chose arrive plus tôt ou plus tard dans le temps, cela est sans importance.

IV

La conscience temporelle et celle de l'être-dans-le-temps, propre à la post-histoire, n'a nulle part été exprimée de façon plus forte qu'au début du second volume du Monde comme volonté et comme représentation :

« Des boules innombrables brillent dans un espace infini. Autour de chacune d'elle gravite une douzaine de boules plus petites, éclairées, intérieurement brûlantes, mais recouvertes d'une écorce raidie par le froid où une moisissure a fait naître des êtres vivants et connaissants : c'est la vérité empirique, le réel, le monde. Et pourtant, c'est une situation précaire, pour un être vivant que d'être debout sur l'une de ces boules innombrables qui flottent dans l'espace illimité, sans savoir d'où l'on vient ni où l'on va, d'être l'un quelconque de ces êtres innombrables, tous semblables, qui se pressent, se poussent et se bousculent sans cesse, naissant et s'effaçant aussi vite dans un temps sans commencement ni fin où rien ne perdure, sauf la matière toujours recommencée... » (27).

On note toutefois une différence (déjà relevée) entre le temps post-historique et celui de Schopenhauer : chez celui-ci le temps prétend à l'infini : il n'a ni commencement ni fin, il englobe l'éternité en ce sens que non seulement il est éternel, mais il reste éternellement pareil à lui-même. La conception posthistorique du temps, en revanche, part du fait qu'il y eu, jadis, ce que l'on pourrait appeler une histoire « véritable » : la période historique qui précède nécessairement, et par définition, l'époque posthistorique, se caractérisait par une conception qualitative du temps : la dynamique du « changement », qui fait de l'histoire un processus, y prédomine (contrairement à se qui se passe dans la posthistoire). La dynamique historique a pour corollaire une notion qualitative du temps car toute transformation historique, quelle qu'elle soit, est toujours considérée soit comme une ascension vers le mieux soit comme une progression vers le pire, bref comme une évolution ascendante ou déclinante. À tout temps historique s'attache une qualité particulière (28).

Cette perspective perd toute signification dans la posthistoire. Certes, l'on sait qu'une telle conception (très valable d'ailleurs) a pu jadis exister, mais l'on sait aussi qu'elle n'a plus aucun sens. Si la notion de temps chez Schopenhauer est « actuelle », cela veut dire qu'elle s'applique au présent et à l'avenir, pas au passé. Il n'en a pas toujours été ainsi, certes, et le temps a pu autrefois posséder une qualité historique propre, mais ce n'est plus le cas, et il en sera de même dans un avenir proche.

Il convient donc de relativiser la vision schopenhauerienne du temps afin de pouvoir l'actualiser. Or, même actualisée, cette vision peut avoir des effets paralysants : car si tout ce qui est décisif a déjà eu lieu et si toute évolution qualitative est impossible, que reste-t-il donc à faire dans la post-histoire ? Quels objectifs l'action humaine peut-elle encore valablement se fixer à une époque où les processus ont leur dynamique propre et où leur sens est préétabli ? Une réponse possible est peut-être la suivante : maîtriser les contingences et réduire la complexité au sein de systèmes sociaux donnés.

Conserver les bribes d'histoire dans le nivellement de la posthistoire

Ceux qui trouveront cette réponse un peu courte pourront toujours se souvenir de ce que disait Gehlen : ce n'est que lorsque la posthistoire sera accomplie que « mourra l'ancienne tradition historique, naguère encore vivante, et avec elle l’intérêt pour ce qui fut » (29). Tant que la posthistoire ne sera pas réalisée dans tous les domaines, aussi longtemps que nous serons dans la période de transition, il restera, selon Gehlen, un dernier impératif qui pourra servir de fil d'Ariane à l'action consciente et réfléchie : « On peut préserver sa dignité en soutenant ce qui ne doit pas sombrer, je veux dire la tradition historique et sociale. Faute de quoi, nous sommes des opportunistes, manchots de surcroît » (30). C'est cette « philosophie du pessimisme et du sérieux de l'existence » (31), ainsi qu'il définit lui-même sa pensée dans un autre ouvrage, qui amène Gehlen à lancer contre toute attente, le mot d'ordre du « Züruck der Kultur ! » (revenons à la culture) (32) : il n’est pas question de laisser un seul pouce de terrain aux résurgences du primitivisme.

Contrairement à une supposition hâtive et trompeuse, cet état d’esprit n’était pas étranger à Schopenhauer. En s’appréhendant comme sujet autonome à l’« époque de la vue-du-monde », l'homme occidental imprime sans cesse sa marque sur le monde. Il ne peut, malgré tout, sombrer dans un fatalisme aboulique ou dans une douillette quiétude. Schopenhauer le savait. Dans un essai sur les Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters (Traits fondamentaux de l'âge contemporain) de Fichte, il avait écrit : « la chose suprême dont l'homme est capable, c'est de ne pas baisser les bras mais de lutter, de lutter encore jusqu'à son dernier souffle... » (33).

► Hans-Cristof Kraus, Orientations n°11, 1989. (texte paru dans Etappe n°1, Bonn, 1988 ; tr. fr. : J.L. Pesteil)

◘ Note du traducteur : Il faut relire, dans le sillage de ce texte de Hans-Christof Kraus, l'analyse pertinente de Guillaume Faye et de Patrick Rizzi, in : Nouvelle École n°39, 1982 (La culture de masse), pp. 11-20 : « Les micro-variations (événementielles) servent de masque et d'exutoire à un système globalement macro-stable ». Voir également, dans le même numéro, les articles de Christopher Lasch (traduit par Alain de Benoist) et de Régis Debray.

◘ Notes :

- (1) Martin Heidegger, Holzwege, 6ème éd., Francfort, 1980, p.86.

- (2) Ibidem, p. 87.

- (3) Ibidem, p. 89.

- (4) Arthur Schopenhauer, Œuvres en 10 volumes, éd. de Zurich, 1977, vol. 1, p. 29 (abrégé ci-après en EZ).

- (5) op. cit., vol. II, p. 368.

- (6) Cf. not. S. Freud, Gesammelte Werke, Francfort, 1947, vol. XII, p. 117 ; A. Gehlen, « Die Resultate Schopenhauers », in : Gedächtnisschrift für Arthur Schopenhauer zur 150. Wiederkehr seines Geburtstages, hrsg. von Carl August Emge & Otto von Schweinichen, Berlin, 1938, not. p. 101 sq.

- (7) Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, hrsg. von Johannes Hoffmeister, 4. Aufl., Hamburg, 1955, p. 17 (Vorrede)

- (8) Cf. note n°6, p. 118.

- (9) Schopenhauer, EZ 1, p. 309 sq.

- (10) Ibidem I, p. 309.

- (11) Ibidem I, p. 236.

- (12) Ibidem I, p. 237 ; à comparer avec p. 311 ss.

- (13) Ibidem IV, p. 521.

- (14) Ibidem II, pp. 345 sq.

- (15) Ibidem IV, p. 519.

- (16) Ibidem II, pp. 354 sq.

- (17) A. Gehlen, Studien zur Anthropologie und Soziologie, Neuwied, Berlin, 1963, pp. 314 sq.

- (18) Inutile de s'arrêter plus longuement au problème soulevé ici, à savoir que toute réception d'idées philosophiques procède par sélection : Schopenhauer ne fait pas exception à la règle, lui qui a adapté, en le recevant, l'héritage kantien et platonicien. Une telle démarche est d'ailleurs inévitable. Sinon, comment une pensée vraiment créatrice serait-elle possible ?

- (19) Cf. Gehlen (note 17), pp. 246, 323 et 344 ; du même : Einblicke, Francfort 1975, pp. 126, 131 sq.

- (20) Gehlen, Studien zur..., (note 17), p. 323.

- (21) Gehlen, Einblicke, (note 19), p. 119.

- (22) Ibidem p. 122.

- (23) Ibidem p. 125.

- (24) Gehlen, Studien zur..., (note 17), p. 321.

- (25) Roderick Seidenberg, Posthistoric Man - An Inquiry, Boston, 1957, pp. 55 sq.

- (26) Ibidem p. 56 ; Seidenberg lui aussi employait déjà le terme de « cristallisation », cf. ibid. pp. 135, 178 sq.

- (27) Schopenhauer, EZ III, p. 9.

- (28) Nous n’aborderons pas plus en détail, dans le contexte de cet article, la question importante qui vient immédiatement à l’esprit, de la situation historique spécifique à partir de laquelle l’on attribue une qualité au temps, ainsi que des critères de cette attribution.

- (29) Gehlen, Einblicke, (note 19), pp. 127 et 133.

- (30) Ibidem p. 133.

- (31) Arnold Gehlen, Anthropologische Forschung, Reinbek bei Hamburg, 1961, p. 59.

- (32) Ibidem p. 60.

- (33) Arthur Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlaß, hrsg. von Arthur Hübscher, München, 1985, Bd. ll, p. 345.

Un ouvrage collectif sur Schopenhauer (ou 8 raisons de le relire)

Un ouvrage collectif sur Schopenhauer (ou 8 raisons de le relire)

♦ Wolfgang Schirmacher (Hrsg.), Schopenhauers Aktualität : Ein Philosoph wird neu gelesen, Passagen-Verlag, Vienne, 1988, 362 p.

Le 200ème anniversaire de la naissance de Schopenhauer a amorcé un intérêt pour sa personne et sa philosophie. Ce philosophe demeure d'actualité, pense Reinhard Margreiter, vice-président de la Internationale Schopenhauer-Vereinigung, pour 8 raisons essentielles :

- 1) Il a développé un discours philosophique double : académique d'une part, populaire d'autre part.

- 2) Il insiste sur la vérité et cultive un affect anti-idéologique.

- 3) Il donne la priorité à la réflexion par rapport à l’intuition.

- 4) Il est l'un des premiers, en Europe, à abandonner l'euro-centrisme philosophique de façon conséquente.

- 5) Il déploie une éthique ontologique, non anthropocentrique.

- 6) Il entonne un plaidoyer pour une mystique non obscurantiste, ancrée dans les phénomènes.

- 7) Il jette les bases d’une phénomenologie critique des religions.

- 8) Il traite de façon originale le problem de la dialectique.

I. Discours académique et discours populaire

Les premiers adeptes de Schopenhauer ne furent pas seulement des universitaires mais aussi des gens issus de tous les milieux sociaux et professionnels. Cette hétérogénéité du public crée une communauté de communication, où s'échangent des vues et se commentent des expériences très différentes les unes des autres, provoquant l'émergence d'un discours interdisciplinaire de nature plurielle et « exotérique ». C'est dans cette volonté de limiter l'ésotéricité du discours philosophique et de promouvoir l’exotéricité de la philosophie que réside l'actualité de Schopenhauer. Dans le discours pluriel qui en découle, les éléments philosophiques, scientifiques, existentiels, etc., interagissent les uns sur les autres et la philosophie doit explorer ces plages d'interaction, tout en résistant à la tentation de s'abstraire de ce tumulte. La philosophie, placée à l'intersection du savoir et de la vie quotidienne, doit servir de pont.

II. La « vérité » et l'affect anti-idéologique

Quand Schopenhauer se concentre sur la “vérité”, il ne cherche pas un monde au-delà du monde, un “double” du monde (pour reprendre une expression de Clément Rosset qui lui a consacré une biographie dans la collection SUP des PUF) (1), mais marque sa volonté d'aller à l'essentiel en toute indépendance sans avoir à dépendre d'institutions ou de donateurs. L'insistance sur la “vérité” est aussi refus du culte des personnalités (qui ne sont dès lors que gesticulations éphémères) et de l'hypocrisie de toutes les orthodoxies (qui impliquent fermeture au monde). Les idéologies étant les travestissements d'un optimisme béat, Schopenhauer les combat parce qu'elles empêchent le philosophe de mener à fond sa quête intellectuelle, de parfaire sa recherche des ressorts ultimes du monde, ressorts qui n'autorisent en rien l'optimisme historicisant.

III. Réflexion et intuition

À l'époque où Schopenhauer formule sa philosophie, les principaux idéalistes allemands, Fichte, Schelling et Hegel, plaçaient l'intuition au-dessus de la réflexion. Pour Schopenhauer, c’est ouvrir la porte à toutes les charlataneries. La réflexion intellectuelle a ses droits et elle n’est pas le contraire de l’Anschaulichkeit, c’est-à-dire de la vision directe, inspirée et spontanée du concret. Elle n'est évidemment pas but en soi mais moyen de ne pas basculer dans l'obscurantisme. Pour Margreiter, ce rôle dévolu à la réflexion doit nous interpeller à nouveau, à notre époque dite “postmoderne”, où une certaine postmodernité sauvage, diffuse, charlatanesque, risqué d’étouffer l’éclosion d’une postmodernité précise et sérieuse (2). Schopenhauer défendait la réflexion contre l’intuitionnisme aveugle et acritique en vogue à son époque. Dans son plaidoyer pour la “réflexion”, on peut tirer bon nombre de leçons pour notre actuelle “ère du vide”, qui permet à quantité de déviances mystico-farfelues et de subjectivismes délétères d'envahir notre univers réflexif.

IV. Pour en finir avec l'euro-centrisme

Schopenhauer annonce la fin de l'euro-centrisme en philosophie. Après lui, tout ce qui s'est pensé et se pense en dehors d'Europe n'est plus simple objet d'intérêt exotique mais matière à dialogue. C'est l'amorce d'un dialogue interculturel, d'un dialogue mondial entre les cultures. Mais cette reconnaissance des créations philosophiques extra-européennes ne s'accompagne pas, chez Schopenhauer, d'une fébrilité de converti. Il ne se pose pas comme « déserteur de l'Europe », pour reprendre l'expression de Max Weber. En réhabilitant la pensée indienne, Schopenhauer réintroduit dans le discours philosophique des linéaments aussi importants que l'idée du malheur structurel et incontournable inhérent à la vie humaine et animale, l'égalité en rang du règne animal et du règne humain, un principe de réalité non intellectuel, etc. Cet arsenal d'idées, de méthodes inconnues ou oubliées en Europe, de questions et de réponses, permet un fantastique jeu de corrections et, surtout, la réappropriation d'une vision de l'harmonie qui est non chrétienne.

V. Une éthique ontologique, non anthropocentrique

L'agir humain, pour Schopenhauer, se réfère systématiquement à l'Être, lequel est la totalité de notre réel. D'où les normes de notre agir, pour autant qu'elles existent, sont structures de ce réel et ne lui sont pas étrangères, ne sont pas plaquées sur le réel à la manière d'un “tu dois” extérieur. Quant au réel, il n'est pas un socle rassurant, une base fiable cachée par la prolixité des phénomènes, mais un gouffre insondable auquel correspond le gouffre insondable de la nature humaine. Les stratégies et calculs anthropocentriques ne sont alors que des dérivatifs, visant à masquer ce chaos qui est fond-de-monde. L'historicisme, le pragmatisme, même le décisionnisme vitaliste et le “nihilisme de l'action” de Nietzsche, ne sont pas des réponses satisfaisantes. Toute “identité”, ou plus exactement toute “pose” que nous voulons bien nous donner ou nous forger, est par conséquence irréelle, éphémère, factice. Comme les volontés fébriles sont souvent mises en œuvre par les hommes pour se construire ces identities rassurantes et factices, Schopenhauer prône l'abandon des volontés illusoires pour regarder avec lucidité l'Abgrund, l'abîme, le chaos, le monde sans double.

Schopenhauer, dans la facette exotérique de son œuvre, démontre que les volontés, couplées aux chimères du rationalisme équarisseur et moralisant, ont mis les mondes animal, végétal, biochimique, etc., à disposition de l'homme et entraîné, par voie de conséquence, un processus d'holocide, un processus destructeur de l'écosystème, de la vie. La Machbarkeit rationaliste est anthropocentrique, ne tient donc pas compte de tout le réel et oublie l'abîme constitutif de ce réel. D'où la vision schopenhauérienne est double : le monde et les hommes sont interpellés par 2 catégories de faits ; 1) les volontés qui s'entre-déchirent parce qu'elles sont mues par le principium individuationis et 2) l'harmonie du tat-tvam-asi, que nous enseigne la philosophie hindoue et qui nous apaise et nous conduit à la solidarité. L'éthique de Schopenhauer, au vu de l'infécondité fondamentale des constructivismes et de la la raison prescriptive, nous amène à accepter une phénoménologie descriptive, prenant en compte le comportement humain tel qu'il est, se référant à une ontologie du chaos et de l'abîme (sans aucun arrière-monde consolateur), s'identifiant à une mystique réalitaire, celle du tat-tvam-asi postulant l'unité de tout le vivant. Par le biais de cette unité, cette éthique peut être qualifiée d'“écologique”, ce qui la repropulse aussitôt dans notre actualité, où il y a urgence en matière écologique et où les pesanteurs d'une politique politicienne anachronique sont ébranlées par un vote écologiste. Le dépassement de l'anthropocentrisme, par l'ontologie de l'abîme, implique simultanément un dépassement des formes prescriptives et impératives de la vieille éthique reposant sur Dieu, la Raison ou le positivisme optimiste. La démarche de Schopenhauer consiste donc en un « saut cosmologique » qui quitte le domaine étroit du sociétaire, étouffoir des « perspectives aquilines ».

VI. Pour une mystique non obscurantiste

L'unité fondamentale de toute chose et de toute vie ne peut se saisir que par une mystique. La mystique saisit donc la réalité au-delà de tout dicible et de tout pensable. C'est la réalité d'avant le langage, la réalité non cognitive, laquelle se borne à “se montrer”, se dévoiler. Schopenhauer a, sur ce plan, inspiré directement Ludwig Wittgenstein pour son Tractatus logico-philosophicus, dont l'un des thèmes centraux est de constater que le langage masque le réel, masque la prolixité féconde et ubiquitaire de l'indicible et de l'impensable, de l'incommensurable. Ce travail de masquage est arbitraire, illusoire, comme les poses et les gesticulations de ceux qui se laissent exclusivement mouvoir par le principium individuationis et en tirent toutes sortes de profits. Chez Schopenhauer, la trame du monde se fonde sur 2 logiques : celle de la volonté (expansive, aveugle, exploitrice, etc.) et celle de la négation de la volonté (mystique, harmonique, solidaire, acceptatrice du vivant sous toutes ses formes, etc.). L'intellect humain, d'abord instrument borné de la volonté aveugle, peut, dans l'art ou dans la musique, s'émanciper de cette funeste tutelle et accéder à une saisie des archétypes sans plus se limiter à formuler des généralisations abstraites. C'est cette démarche, à la fois mystique et immanente, qui inspire Wittgenstein, lequel cherche à dépouiller le langage de toutes les traces de cette non-empiricité gesticulatoire, de tous les reliquats d'arbitraire qui vicient sa pertinence, tout en valorisant l'art et la musique, dévoilements de l'indicible et des archétypes. La mystique de Schopenhauer et de Wittgenstein demeure de ce fait immanente et logique ; elle ne part pas à la recherche d'un arrière-monde qui dévaloriserait et masquerait (obscurcirait) ce monde dans lequel nous sommes jetés et qui repose en dernière instance sur l'abîme, le ginnungagap de l'Edda (3). L'obscurantisme étant ici le travail peureux de travestissement, de voilement, d'illusionnisme.

VII. Pour une phénoménologie critique des religions

Le projet rationaliste d'éliminer les religions, de les houspiller en des niches périphériques de la société, a largement échoué. Notre époque assiste à des renaissances religieuses, y compris dans les pays de “socialisme reel” et dans les sociétés libérales où elles offrent du sens et de la transcendance avec plus ou moins de bonheur. Ce retour inattendu des religions prouve que, malgré la charlatanerie obscurantiste que les religiosités marginales véhiculent, surtout aux États-Unis, la religion recouvre un besoin de transcendance inhérent à l'homme. Mais le constat de ce besoin ne conduit pas Schopenhauer à accepter les obscurantismes. Au contraire, sa mystique tragique, réalitaire et consciente du chaos, permet d'élaborer une religion dégagée de tout obscurantisme, de tout recours à des arrière-mondes (Clément Rosset).

VIII. Le problème de la dialectique

Parce qu'elle englobe des contradictions sans les nier ni chercher à les escamoter, la philosophie de Schopenhauer ne relève pas du monisme, n'est pas une philosophie de l'origine (unique) des choses. Schopenhauer est dialecticien car il ne salue pas les contradictions d'un haussement d'épaules et ne les emprisonne pas trop rapidement dans la camisole d'une synthèse. Il prend les contradictions du monde au sérieux ; il les inclut dans sa pensée et les articule à des niveaux multiples et disparates (d'où le reproche de désordre que l'on a souvent adressé à sa philosophie). Sa dialectique est éristique, c'est-à-dire acceptatrice des controverses et des antinomies, notamment celles qui sous-tendent notre connaissance. Les subjectivistes transcendantaux affirment que le monde est le produit de l'esprit humain ; les objectivistes réalistes affirment qu'il est le produit de la matière. Opter pour les uns ou pour les autres, c'est mutiler le monde, mettre entre parenthèses des éventails de perspectives pourtant bel et bien existantes. Mais comme on ne peut raisonner sans base de départ, on est contraint d'opter arbitrairement pour l'esprit ou pour la matière. C'est pourquoi, il faut se ménager une porte de sortie, prévoir un mode rectificateur et se montrer capable de changer de paradigme. De ce fait, Schopenhauer nous enseigne qu'il n'y a pas de “premier absolu”, donc pas de philosophie de l'origine (unique) qui tienne. Schopenhauer suggère une philosophie ouverte, qui échappe aux assertions ultimes de la métaphysique prescriptive tout en rendant possible l'événement d'une métaphysique empirique.

Le volume édité par Schirmacher contient encore plusieurs essais féconds, dont un texte de Wim van Dooren sur le caractère “ouvert” de la philosophie de Schopenhauer ; de Wolfgang Weimer sur la dialectique du corps et de la conscience ; de Dorothée Jansen sur la musique comme dévoilement de la vérité chez Schopenhauer et de Georges Goedert sur les rapports Schopenhauer/ Nietzsche dans la critique de la démocratie. Nous reviendrons sur ces textes dans notre série “Nietzscheana”, commencée dans Orientations n°9.

► Robert Steuckers, Orientations n°11, 1989.

◘ Notes :

- (1) Clément Rosset, Schopenhauer, PUF, 1968. Une réédition de cet ouvrage est parue en 1988 à l'occasion du 200ème anniversaire de la naissance de Schopenhauer dans la collection Quadrige des PUF.

- (2) Pour une définition des postmodernités « diffuse » et « précise » , cf. Wolfgang Welsch, Unsere postmoderne Moderne, VCH-Acta Humaniora, Weinheim, 1987. Recension par R. Steuckers in Vouloir n°54/55, 1989.

- (3) L'abîme constitutif du monde apparaît dans la mythologie hindoue et Schopenhauer s’y réfère (Rgveda, X, 129, 1). La mythologie nordique évoque le ginnungagap, trou béant existant avant que tout n'existe, et que les chrétiens assimileront, avec Adam de Brème, à l'enfer (ghinmendegop en vieil-haut-allemand). Exégète de l'Edda, le professeur de Zürich, Karl A. Wipf, parie pour une traduction plus précise, en l'occurrence « abîme travaillé par la magie », donc un grouillement, un bouillonnement informel d'où jaillira la vie pour y retourner ensuite. Cf. Kart A. Wipf, « Der Weltbau bei den Germanen » in Dieter Korell u. Hermann Maurer (Hrsg), Gesellschaft fur Vor- und Frühgeschichte, Tagung Niederösterreich 1985 Vorträge, Bonn/Wien, numéro spécial de Mannus, 3/4-1985.

pièces-jointes :

Un rire métaphysique

En relativisant l'histoire occidentale, en puisant autant dans les mystiques orientales que dans Platon et Kant, Schopenhauer a rendu vie et souffle à la philosophie.

En relativisant l'histoire occidentale, en puisant autant dans les mystiques orientales que dans Platon et Kant, Schopenhauer a rendu vie et souffle à la philosophie.

[« On dit qu'après la mort le ciel nous demandera des comptes ; je pense que nous pourrions d'abord lui demander des comptes sur la mauvaise plaisanterie de l'existence que nous avons dû subir sans même savoir pour quelle raison et à quelle fin », « La vie de chacun de nous dans son ensemble est une véritable tragédie, en détail elle prend la tournure d'une comédie » : 2 courtes citations cinglantes dénotant un humour autant métaphysique que noir. L'humour du philosophe, trempé d'une misanthropie de bon aloi, est garant du meilleur des antidotes contre les maux et les misères du monde dans lequel nous vivons. Ci-contre danse macabre]

Aujourd'hui, un philosophe comme Schopenhauer peut plaire, déplaire, séduire ou exaspérer : il ne peut laisser indifférent. Son style demeure comme tout ce qui est vivant : il “touche”, fait réagir. Ce sont ces traits de vie conservée qui ont inspiré au jeune Nietzsche, dans les Considérations inactuelles, l'hommage rendu au “maître” intègre, courageux et intempestif.

Dans ce qu'écrit Schopenhauer, il y a une certaine vis comica, une vertu comique intacte, mordante et vive. Mais le comique n'est-il pas le sens de la dérision des choses, ce qui fait juger, au pire du malheur, qu'en fin de compte, il y a plutôt de quoi rire ? Ainsi, son rire, son humeur à plaisanter vont avec son pessimisme et le portent. Plus encore : que l'existence soit une véritable comédie, sinon une pitoyable farce, c'est là son inspiration comique constante. Schopenhauer a été un farceur, celui qui ne prend pas au sérieux les hommes, l'Histoire, les philosophies, les promesses de bonheur que tiennent ceux qui prétendent exercer un pouvoir sur les esprits. Si Hegel a été selon lui ce « lourd charlatan » dont les Allemands ont été assez naïfs pour se toquer, c'est qu'il promet un cours rationnel à une histoire du monde demeurée celle des hommes tels qu'ils sont, par une « ruse » qui ne le trompe pas, lui ; le temps, vie du concept, porteur d'une possible « réalisation de l'Idée » ? Schopenhauer voit dans le temps comme dans l'histoire un rideau qui cache la véritable scène, sur laquelle les hommes et la nature se déchirent éternellement, sans ordre, sans progrès, sans aucune leçon de “l'expérience”, comme si rien “jamais” ne pouvait changer. La véritable nature du temps, c'est l'éternel présent de l'éternelle bêtise, celle qui ne s'arrange pas, comme on dit. Risible, l'histoire croit avancer, mais elle fait du sur-place, elle radote et rumine, elle rêve. Elle rêve encore lorsqu'elle se fait messianique, promet le bonheur et la paix pour un “plus tard”, au ciel des idées, ou après une “fin de l'histoire” qui réconcilierait les hommes de bonne volonté. Les sarcasmes du philosophe s'adressent à ces fausses promesses, vraies bouffonneries, ces leçons de vie intéressées qui assurent le seul bien-être ou tout au moins la gloriole du démagogue qui les fait accroire. C'est cette veine féroce que Clément Rosset a popularisée dans son Schopenhauer.

Pourtant, ce n'est pas le premier pessimiste, et il n'est pas faux que sur ces questions il ait eu en Kant un maître, ce maître à qui il rend si constamment hommage : l'histoire n'est qu'un « tissu de sottises et de méchanceté », et prise en détail, telle que la font les hommes tels qu'ils sont, elle ne manifeste aucune tendance morale, aucun souci de perfection.

C'est encore de Kant que Schopenhauer tient l'idée-force que les récompenses de la vertu sont un leurre, et que le bonheur n'est que l'illusion qui fait avancer les hommes, ces animaux avides et intéressés. Tout optimisme banal, comme croyance sans philosophie, lie l'exercice de la vertu comme “sacrifice” et les compensations sous forme de plaisir, satisfaction des tendances sensibles. Un Dieu qui marchanderait ainsi aux hommes les conditions de leur respect du devoir serait lui même par trop humain, ou trop rusé, trop démoniaque. Kant se moque de la représentation naïve qui gît sous un tel optimisme, et implique toutes les théodicées dans l'illusion qu'elles partagent : c'est « la fin de toutes choses », c'est « l’insuccès de tous les essais en matière de théodicée ». Schopenhauer ne trahit pas Kant, mais le comprend en profondeur lorsqu'il choisit de fustiger toutes les formes de mensonge qui promettent à l'homme sage le bonheur sur terre, ou font de l'obéissance la clé de la félicité éternelle. Lorsqu'il fait commencer l'éthique avec la négation du vouloir-vivre, Schopenhauer traduit sans s'en éloigner les termes du problème que pose Kant avec la disjonction du sensible et du suprasensible en nous, “caractère empirique” et “caractère intelligible”, vertu et bonheur. Ce sera également la veine nietzschéenne, l'homme comme “chose” qui doit être dépassée ou surmontée.

Il y a bien une métaphysique derrière ce pessimisme : elle veut déchirer le voile de la représentation, saisir l'essence cachée du monde qui tourne vers nous sa face illusoire. Sur ce point, il est infidèle à Kant, qui donne simplement une finalité pratique aux aspirations métaphysiques, identifiées à une tendance théorique ou “connaissante” de la raison. À cet égard, Schopenhauer ignore la position kantienne du problème critique ou même transcendantal, et s'engouffre dans la voie qui a été suivie, mais non thématisée par Kant : la philosophie est sagesse, et doit voir plus loin que les apparences, elle doit et d'ailleurs ne peut faire autre chose que “connaître” la véritable essence du monde.

La différence des 2 philosophies se voit en pleine lumière lorsque le disciple, qui se réclame également par ailleurs de Platon et de la mystique indienne, veut traiter un problème identique à celui du maître, et dans les mêmes termes. Ainsi de la question du sublime : sous les appellations identiques, il y a des pensées tout autres. Kant cherche à travers une « critique du jugement » à sauver ce qui peut l'être du sentiment d'une harmonie dans l'univers créé par Dieu. Mais pour Schopenhauer, l'identification avec la nature, les rochers en surplomb, le ciel d'orage, les flots écumants, n'a pas la signification d'une théodicée, elle ne révèle ni notre être suprasensible, ni l'accord de nos facultés entre elles. Elle a globalement la signification d'une « négation du vouloir vivre » au sein de la représentation même. Le sublime déjoue la représentation, centrée sur le sujet voulant et vivant, forme de la volonté individuée. Il nous porte du côté inquiétant de ce qui déborde “notre” volonté, et qui est l'essence du monde même, la volonté universelle. La représentation fait l'épreuve de son propre néant, de l'illusion qui la constitue et en même temps la sépare de son identité avec toutes choses hors de nous... Au lieu de la concorde entre les êtres ou tout au moins au sein de l'un d'eux, le “sujet”, c'est la conscience de la discorde.

L'esthétique de Schopenhauer implique un détachement de la vie, non une réflexion sur elle ni même sur nos sentiments subjectifs. Dès lors, la représentation devient parlante, elle exprime l'essence du monde. Elle cesse d'obéir au principe de raison, qui nous enferme dans des chînes causales, pour retrouver sa vraie dimension “esthétique”, en tant que saisie sensible du monde.

Le monde EST représentation, tandis que nos propres représentations individuelles le dissimulaient. La fleur n'est pas malgré elle ni involontairement un spectacle charmant, elle veut l'être et y contribue de tout son être : « Il est curieux de voir avec quelle insistance le monde végétal en particulier nous sollicite et pour ainsi dire nous contraint à le contempler... » (§ 39, p. 259, PUF).

De ce fait, la vie est à la fois représentation et désir d'une telle représentation, qui la “fait être”. La comédie de la coquetterie devient métaphysique.

De la vie, la contagion de la représentation passe au sujet connaissant. Il se saisit lui-même se représentant, et aime sa représentation qui, lorsqu'elle demeurait attachée au vouloir vivre individué, le faisait au contraire souffrir. On peut bien dire que le monde est volonté, et en prendre à témoin l'appétit vital : il est plus profond et plus vrai d'aller jusqu'à saisir dans la volonté quelque chose qui la dépasse, et atteint à la qualité désintéressée par excellence, le libre paraître, la beauté, le goût même du beau. Quand le sujet s'aperçoit lui-même se représentant, détaché de son propre vouloir vivre, il n'est plus lui-même, il se confond avec l'essence du monde, où tous les sujets et tous les objets sont “le même”.

Mais il faut aller jusqu'au dernier comique, l'ultime dérision, et saisir ce dépassement du “point de vue” qui fait apparaître rétrospectivement toute forme individuée comme une pauvre fiction. La comédie fait de la représentation même un élément comique. Le témoin qui en rit doit voir les choses sous tous les angles, l'apparence et ce qu'elle cache, les prétextes et les intentions, les passions et leur vanité. Dans l'expérience esthétique, l'homme se dépouille de toute sa subjectivité, il coïncide avec la totale vision du champ de la représentation et en jouit. C'est un sacrilège envers la théodicée et son Dieu sérieux, qui est censé risiblement « vouloir le meilleur », tandis qu'il met en scène le pire. Ce côté ludique et gratuit de la création se voit clairement lorsque dans Le Monde, il en vient à une classification des Beaux Arts : la musique, art des arts, est la « chambre noire qui montre les objets plus distinctement, qui les fait plus facilement saisir d'un coup d'œil, c'est le spectacle dans un spectacle, la scène sur la scène, comme dans Hamlet » (ibid p. 341). L'art est la « floraison de la vie » (je souligne).

Monde visible, monde risible, plus proche du néant que de l'être. Pourtant, c'est en lui que se pose la question de l'essence de l'être, à même l'expérience, dépend de l'ampleur de la dette, et la philosophie ne peut faire mieux que d'épuiser les ressources que lui offre ce jeu de miroirs et d'illusions.

Quelle place occupe Schopenhauer dans le panorama de la philosophie moderne, qu'il récapitule en une indépassable caricature? Notamment, c'est Heidegger qu'il faut examiner, lui l'historien de l'historial, de la métaphysique comme destin occidental. Cite-t-il seulement l'auteur du Monde ? À peine. Nietzsche prend toute la place, comme « achèvement » de la métaphysique et préfiguration de la vraie pensée. Pourtant, un doute surgit : Heidegger pouvait-il rendre à Schopenhauer tout ce qu'il lui devait, dans sa déconstruction de la métaphysique ? Cela dépend de l’ampleur de la dette, et celle-ci paraît immense. La grande découpe de l'œuvre : volonté et représentation, est celle même qu'adopte Heidegger pour rendre compte du passage de l'époque classique (Descartes) aux temps modernes, et ceci en des moments successifs et cruciaux : Chemins qui ne mènent nulle part, Nietzsche, not. tome II, conférences sur les arts à l'ère technique (cf. Essais et conférences, années 50). L'approfondissement de la question de la représentation, qui est calcul (Descartes, Leibniz) et appétit (Leibniz, Monadologie ; Nietzsche, Volonté de puissance), suit les 3 points qu'on peut distinguer chez Schopenhauer : tendance des étants à être représentés, tendance de la représentation à se représenter soi-même, enfin représentation du jeu des représentations au-dessus du vouloir individuel, comme dans la musique. C'est tout particulièrement clair lorsque Heidegger décrypte la métaphysique du vouloir nietzschéen à partir de la Monadologie, (cf. Heidegger : Nietzsche, t. II : La métaphysique de Nietzsche, Le surhomme, p. 234 et sq., Gal.). La justice aurait voulu qu'il rende à Schopenhauer le rôle au moins médiat qu'il a joué dans l'apprentissage nietzschéen, d'ailleurs reconnu de lui, de l'essence du monde comme volonté.

Mais il est encore plus net qu'en faisant du principe de raison leibnizien le fil directeur d'une interprétation d'ensemble des temps modernes comme époque de la technique, Heidegger empruntait encore à Schopenhauer le titre même de toute l'œuvre, ainsi que son motif : la « quadruple racine du principe de raison suffisante », comme essence des étants.

Il y a bien des velléités de reconnaissance, comme dans cette formule embarrassée de la conférence de 53 : « qui est le Zarathoustra de Nietzsche ? », où Heidegger écrit : « C'est aussi ce que Schopenhauer veut dire (id est : l'unité de la perception et de l'appétit), quand il intitule son ouvrage principal Le Monde (non pas l'homme) comme volonté et représentation » cf. Essais et conférences, p. 132, Gal.. Mais ce qui le gêne chez Schopenhauer, c'est la vitalité et l'expressivité d'une pensée métaphysique dont lui, Heidegger, fait une spécialité de l'occident technicien, tandis que son devancier lui donne un rayonnement universel, et parfaitement incompatible avec les figures contemporaines de “la volonté” comme puissance et domination. Chez Schopenhauer, il y a une manière de regarder de haut l'histoire des hommes et ses mesquineries répétitives, qui en fait “notre contemporain” précisément parce qu'il n'était pas représentatif de son temps, mais “du” temps, de l'histoire éternellement recommencée. En relativisant l'histoire occidentale et ses ténors, en puisant autant dans les mystiques orientales que dans Platon et Kant, il rendait la vie et le souffle aux auteurs ainsi revisités, à la philosophie même, et aux aspirations à dépasser l'étroitesse de l'horizon historique : aspirations certes éternelles, mais combien actuelles !

► François Guéry, Magazine Littéraire n°328, 1995.

Semper eadem...

Pour le penseur du hasard, il n'y a rien de plus dans la notion de vie que dans la notion d'existence, quelle que soit la “nature” de l'objet existant : vie et mort sont, pour lui, termes exactement équivalents. Et, à la limite, l'état de vie pourrait qualifier “ce qui existe” aussi bien (c'est-à-dire aussi peu) que l'état de mort. Appelez ça, qui existe, comme vous voudrez : rien ne s'y passe jamais de tel qu'on soit autorisé, à son sujet, à parler de “vie” ou de “mort”.

Pour le penseur du hasard, il n'y a rien de plus dans la notion de vie que dans la notion d'existence, quelle que soit la “nature” de l'objet existant : vie et mort sont, pour lui, termes exactement équivalents. Et, à la limite, l'état de vie pourrait qualifier “ce qui existe” aussi bien (c'est-à-dire aussi peu) que l'état de mort. Appelez ça, qui existe, comme vous voudrez : rien ne s'y passe jamais de tel qu'on soit autorisé, à son sujet, à parler de “vie” ou de “mort”.

Le pessimisme de Schopenhauer présente, sur ce point, des vues particulièrement originales. Au regard de la volonté schopenhauerienne rien ne permet, en effet, de distinguer la vie de la mort. On sait que la métaphysique de la mort, exposée au chapitre XLI des Suppléments au livre IV du Monde comme..., aboutit à une conception paradoxale du tragique de la mort : celle-ci étant incapable d'apporter une modification à ce qui existe (c'est-à-dire au système de la volonté), d'y susciter un “manque” quelconque. Le tragique de la mort, selon Schopenhauer, réside non dans une idée de perte, mais au contraire dans la révélation du caractère indestructible de la volonté : tout ce qui a vécu — tout ce qui a “voulu” — se répètera intégralement au cours des siècles, sans perte ni ajout quelconques.

De la même façon, le tragique de l'amour, exposé dans les célèbres pages de la Métaphysique de l'amour (chap. XLIV des Suppléments au liv. IV du Monde...), n'est pas а rechercher dans la direction d'un manque (dans le caractère inassouvissable du désir, le caractère inaccessible de ses buts), mais plutôt dans celle d'un surplus, d'une satisfaction trop parfaitement adaptée aux tendances amoureuses : dans le principe d'une infaillible et mécanique répétition au service de la perpétuation de l'espèce, dont la ruse est de suggérer à l'homme l'illusion qu'il est le sujet d'un désir en réalité étranger à son intérêt propre.

Bref, rien ne se perd, rien ne se crée dans la volonté : une telle formule, qui résume le pessimisme schopenhauerien, signifie qu'il n'y a véritablement ni naissance ni disparition, ni vie ni mort, mais seulement une mécanique — la volonté — dont les déplacements successifs donnent à ceux qui ont conscience d'en être affectés (ainsi les hommes) l'illusion de l'autonomie, de la liberté, de la vie. Mais ce que l'homme appelle « vie » ne désigne que l'aptitude de la volonté à la répétition mécanique, à un renouvellement travesti, et l'aptitude de l'homme à assumer, sur le mode illusoire, la responsabilité d'une volonté en apparence agie, en réalité subie. Personne, en définitive, n'aurait l'idée de vie sans l'illusion à la faveur de laquelle l'homme se considère comme sujet de ses désirs, de sa volonté.

La capacité de l'homme à surenchérir, à « vouloir » personnellement ce qui en lui veut — illusion fondamentale de la pensée humaine selon Schopenhauer — permet seule de figurer les traits nébuleux d'une vie se superposant à la nature (à la volonté). Traits nébuleux : cette vie que se figure l'homme lorsqu'il fait l'expérience de sa volonté propre est une vie fausse, une mauvaise imitation. L'illusion fondamentale à laquelle s'en prend constamment Schopenhauer est ainsi l'idée que la volonté puisse être vivante. Vivante, c'est-à-dire véritable, serait une vie voulue en dehors de la volonté en œuvre dans la nature ; mais rien n'existe de tel. Rimbaud est schopenhauerien lorsqu'il déclare, dans Une saison en enfer, que « la vraie vie est absente » : n'est présente en effet nulle part, selon Schopenhauer, une « vraie » vie, qui fasse relief sur les mécanismes de la volonté ; tout ce qui existe, répétant sans modification les instructions de la volonté, est d'ores et déjà mort — d'une mort où, il est vrai, rien ne peut naître ni mourir.

Tout comme la pensée du hasard, le pessimisme schopenhauerien dissout donc l'idée d'une différence entre la vie et la mort. Mais par le biais opposé : au lieu d'intégrer la totalité de ce qui existe à l'idée de hasard, Schopenhauer recourt à une notion métaphysique d'organisation — la volonté — qui est le contraire même de la notion de hasard (même si, comme Schopenhauer serait vraisemblablement assez disposé à l'admettre, c'est « par hasard » que cette volonté a étendu son emprise sur ce qui existe). Comme il a été dit plus haut : Schopenhauer se donne d'abord un monde constitué, à partir duquel seulement il sera possible de parler de hasard, en l'occurrence plutôt d'absurdité.

En ce monde se manifeste bien une équivalence fondamentale des niveaux de ce qui existe ; mais celle-ci est saisie, chez le penseur pessimiste (Schopenhauer), dans l'intuition générale d'une loi — la volonté — constituée une fois pour toutes, alors que, chez le penseur tragique (Lucrèce), elle dérive, au contraire, de l'intuition d'un hasard généralisé, de l'absence de toute constitution (ou “nature”). Même réduction de ce qui existe а un unique niveau d'existence, mais pour des raisons opposées : chez le pessimiste, parce que rien n'est hasard (d'où un monde absurde, mécanique bien constituée dont les ressorts sont organisés de manière cohérente, quoiqu'en dehors de toute finalité raisonnable) ; chez le tragique, parce que tout est hasard (d'où l'absence de monde constitué, que celui-ci soit d'ordre rationnel ou aberrant). Même plaine morne s'offrant au regard, mais dont le principe de monotonie diffère entièrement : le premier d'être sans surprise — expérience de l'absurde — le second de n'être que surprise — expérience de la perdition.

► Clément Rosset, Logique du pire, III, 2, PUF, 1971.

◘ Nota bene : Du même auteur, recommandons Schopenhauer philosophe de l'absurde (1967) réédité aux PUF dans la collection Quadrige.

L'irresponsabilité politique