Keyserling

REDÉCOUVRONS HERMANN VON KEYSERLING

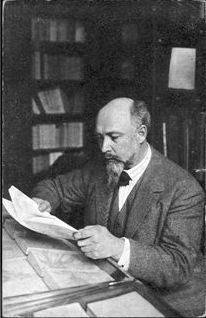

Rabindranath Tagore & Hermann Graf Keyserling à Darmstadt en mai 1921

Le 26 avril dernier les personnes les mieux nées qui eurent la chance, malgré sa totale éviction des rayons des libraires, de le lire, purent avoir une pensée recueillie pour le chantre le plus résolu de l'européisme aristocratique, Hermann von Keyserling, décédé à Aurach, près d'Innsbruck (Tyrol) le 26 avril 1946 à l'âge de 66 ans, au terme d'une vie passée à sillonner les routes de la planète, à visiter les peuples tant géographiquement que spirituellement (Europe, Japon, Inde, Chine, Amérique...) et à en tirer la substance de sa considérable œuvre philosophique, résumé par Keyserling lui-même en un titre prophétique extrait de sa collection Die neuentstehende Welt (« Le Monde qui naît »). Né le 20 juillet 1880 à Konno, ville de Livonie, aux confins de l'Estonie et de la Lettonie, le jeune Keyserling est l'héritier d'une vieille famille de noblesse balte d'origine allemande (sa vie durant, il arborera fièrement son titre de comte), naturalisée russe sous le règne prestigieux et fédérateur du Tsar Pierre le Grand, au XVIIIe siècle. Partageant sa prime existence de châtelain à Rayküll entre sa boulimie livresque et sa soif de découvertes empiriques, ce hobereau à la fière allure et à la grâcieuse prestance jette très tôt les bases de sa foisonnante réflexion autour de quelques idées qui ne le quitteront plus : rejet collectif, à l'instar de Oswald Spengler, du libéralisme et du communisme, défiance devant la toute puissante philosophie des « Lumières », quête, comme René Guénon, d'une symbiose spirituelle entre l'Orient et l'Occident, alignement du pur intellect, jugé par lui trop froid et abstrait, sur la richesse des cultures, de l'instinct et du sang, de la sagesse des peuples.

Mais le point ultime de sa contribution à la pensée universelle sera atteint avec la publication de Analyse Spectrale de l'Europe, prodigieuse somme d'érudition et de finesse psychologique dans laquelle Keyserling se livre au tour de force d'énoncer puissance par puissance les qualités respectives des principales composantes européennes afin d'en tirer les valeurs supérieures qui assureront au continent un avenir rayonnant, une fois l'Europe unifiée. « Il nous est permis d'affirmer sans crainte qu'il n'y a pas sur la terre de variété plus riche que celle de la petite presqu'ile du continent asiatique héritée par nous, Européens », et d'ajouter, en filigrane de sa conviction, « Toute l'Europe est essentiellement d'un seul esprit ». Car l'expérience de la première grande guerre civile européenne a profondément marqué celui qui, écrivant en préface de l'Analyse : « Mais je présuppose également l'unité de l'Europe actuelle (...) justement parce que (...) l'Europe est originairement et primairement une unité, constituée par des composantes déterminées absolument nécessaires chacune et se complétant mutuellement », a le premier compris que, face à l'étau nouveau dans lequel l'Europe se retrouve coincée — à l'Ouest l'Amérique, à l'Est la Russie bolchévique — seule l'union des peuples européens assurera la pérennité de la civilisation occidentale, dont, visionnaire, il exclut déjà la jeune Amérique du Nord. Une civilisation reposant sur un substrat éthique et hiérarchique rigoureux : nouvelle institution qualitative, aristocratique, fondée sur l'esprit et la spiritualité, la justice et l'équité, qu'il oppose résolument à l'égalité, nulle part existante ailleurs que dans l'esprit enfumé des intellectuels de salon, puisque « la majorité des hommes ont toujours été sots et abrutis et il en sera éternellement ainsi ».

L'aristocratie, unique facteur de restauration spirituelle

Essentiellement illustrée de journaux de voyages et agencée sur l'observation en profondeur de la culture et de la psychologie des peuples, sa philosophie se veut anti-académique et antirationaliste, et a contrario immergée dans la réalité irrationnelle, intuitive des peuples étudiée au prisme de l'histoire, orientation supra-matérialiste née de son engouement pour les sciences naturelles (il étudiera à Pemov en Estonie, puis à Genève, Dorpat, Heidelberg où il achevera avec succès son cursus en géologie). Grièvement blessé lors d'un duel, il prend conscience, hospitalisé, de sa vocation à voyager. Éternel globe-trotter, chacune de ses étapes voit la publication d'un nouvel ouvrage de sa plume. Après avoir vécu à Paris en 1903, à Berlin de 1906 à 1908, paraissent Das Gefüge der Welt. Versuch einer kritischen Philosophie (« La Structure du Monde. Essai de Philosophie Critique ») et Unsterblichkeit (« Immortalité », Munich, 1907), Eine Kritik der Beziehungen zwischen Naturgeschehen und menschlicher Vorstellungswelt, deux ouvrages fortement influencés par Kant, Nietzsche, Dilthey et Bergson.

Essentiellement illustrée de journaux de voyages et agencée sur l'observation en profondeur de la culture et de la psychologie des peuples, sa philosophie se veut anti-académique et antirationaliste, et a contrario immergée dans la réalité irrationnelle, intuitive des peuples étudiée au prisme de l'histoire, orientation supra-matérialiste née de son engouement pour les sciences naturelles (il étudiera à Pemov en Estonie, puis à Genève, Dorpat, Heidelberg où il achevera avec succès son cursus en géologie). Grièvement blessé lors d'un duel, il prend conscience, hospitalisé, de sa vocation à voyager. Éternel globe-trotter, chacune de ses étapes voit la publication d'un nouvel ouvrage de sa plume. Après avoir vécu à Paris en 1903, à Berlin de 1906 à 1908, paraissent Das Gefüge der Welt. Versuch einer kritischen Philosophie (« La Structure du Monde. Essai de Philosophie Critique ») et Unsterblichkeit (« Immortalité », Munich, 1907), Eine Kritik der Beziehungen zwischen Naturgeschehen und menschlicher Vorstellungswelt, deux ouvrages fortement influencés par Kant, Nietzsche, Dilthey et Bergson.

Revenant de Grèce, il entame aussitôt son premier tour du monde en 1911 et publie à son retour en 1912 Das Wesen der Intuition und ihre Rolle in der Philosophie (« Nature de l'intuition et son rôle dans la Philosophie »). Son premier « manifeste », d'emblée couronné de succès, Reisetagebuch eines Philosophen (« Journal de Voyage d'un Philosophe ») débuté en 1913, interrompu par la guerre, achevé en 1918 et édité en 1919, assied la réputation de ce dilettante toujours curieux, et introduit définitivement sa pensée dans le cercle des grands courants philosophiques de l'époque. Il y réfute la science abstraite et lui privilégie la sapience pratique comme dépassement de la dialectique matérialiste réductrice par le retour à l'émotion, à l'âme, au caractère. Ce qui l'amène logiquement à prôner l'aristocratie, unique facteur de restauration spirituelle dont l'Europe, — qui « jamais depuis les invasions barbares (...) ne fut dans un pareil état d'instabilité (et dont) la tradition a perdu toute importance historique, (où) les précédents ne comptent plus, l'harmonie préétablie est abolie, tout équilibre paraît rompu » —, en pleine effervescence, a cruellement besoin. De tradition chrétienne et de perspective universaliste, sa pensée n'en est pas moins profondément pénétrée de philosophie extrême-orientale, ce qui l'amène, comme Arthur Schopenhauer et Friedrich Wilhelm Nietzsche avant lui, à développer, plus qu'un énième corpus doctrinal fatalement rigide, un idéal de style, une attitude en conformité avec le Cosmos, et par là-même à se mettre en accord avec sa spiritualité profonde.

Ayant perdu tous ses biens avec la révolution bolchévique de 1917, afin de peaufiner l'accomplissement de sa « mission », et aidé financièrement par le Grand-Duc de Hesse, il s'installe en Allemagne au château de Friedrichsruhe, épouse en 1919 une petite-fille Bismarck et inaugure en 1920 son École de Sagesse à Darmstadt dont les annales du Leuchter et les cahiers du Weg zur Vollendung assurent la promotion de son message. Dans Schöpferisches Erkenntnis (« Connaissance Créatrice »), qui paraît en 1922, Keyserling développe un système de magie opérative fondée sur une stricte ascèse intérieure, éveil à une nouvelle Intelligence ou Sagesse. Son école ouverte, il n'en demeure pas moins un philosophe nomade qui, à l'image de son maître, Wolfgang von Gœthe, entend rester en prise directe avec le monde — « le fait est que je me considère au premier chef comme combattant actif dans la lutte pour la rénovation de l'humanité » dont il escompte supplanter la philosophie mécaniciste par un « coup d'État » spirituel aristocratique, biologique et communautaire, prônant un grand ensemble européen à l'économie organique, subordonnée aux décisions politiques.

L'ethos et le logos, pôles de la pensée classique grecque

Keyserling enfonce encore le clou avec ses études du monde moderne, La Vie Intime, La Révolution Mondiale et les Responsabilités de l'Esprit, L'Art de la Vie, trois volumes rédigés en français, ainsi que Le Monde qui naît (1926), pertinente réflexion sur le destin de la civilisation occidentale de l'ordre du Déclin de l'Occident de Spengler dont il fait une lecture pleine d'admiration. Mais c'est avec Analyse Spectrale de l'Europe, ouvrage qui reçoit le soutien d'éminences intellectuelles telles que C. G. Jung, Richard Strauss, le Comte R. N. Coudenhove-Kalergi, Miguel de Unamuno, Hugo von Hoffmannstahl, Nikolaï Berdiaev, Victoria Ocampo, Alexandre Volkoff, et même André Maurois, que Keyserling entre de plain-pied dans la démarche néo-conservatrice initiée par Arthur Moeller van den Bruck, et s'inscrit comme le tenant de l'idéal monarchiste — « Certes, beaucoup considèrent la monarchie, par rapport à la république, comme la force d'État la meilleure en soi ; pour ce qui est de l'Allemagne, je suis de ceux-là » — de type œcuménique, et révolutionnaire conservateur : « Dans ces circonstances, le simple esprit de conservation oblige l'Europe à se concentrer sur ce qu'elle peut faire de mieux, sur ce que personne ne peut lui ravir. C'est-à-dire sur sa spiritualité » reposant sur l'ethos et le logos, pôles de la pensée classique grecque. « Seul aura lieu de partager mon opinion celui-là dont le cosmos particulier est, comme le mien, purement dynamique, pour qui la satisfaction et le contentement ne sont pas des fins dignes d'un homme ; qui juge de tout uniquement en fonction du progrès intérieur, réel ou possible ; qui, enfin, ne voit dans la vie qu'un moyen d'accroissement de l'esprit (car) je crois que les peuples en eux ne sont rien de plus que des moyens d'incarnation parmi lesquels l'âme choisit conformément à sa nature propre ». S'il reste toujours en retrait par rapport aux cercles néo-conservateurs, nationalistes-révolutionnaires ou völkisch, sa foi dans la hiérarchie, la force, la beauté et le dynamisme, le classe d'emblée dans le même registre que Julius Evola, avec qui il partage de nombreuses affinités, de même que la primauté qu'il place dans la sphère spirituelle le rapproche des thèses organiques d'Ernst Jünger.

Son orientation impériale, outre la prédisposition de sa naissance, jaillit de deux sources irréductiblement antagonistes, sa parfaite connaissance de l'essence commune qui relie les différentes nations d'Europe, et son constat du danger mortel que constitue pour celle-ci le système à tuer les civilisations que représente la bourgeoisie et sa démocratie libérale, dont les États-Unis, depuis la cessation des combats en 1918, sont devenus le premier ambassadeur. La prétention à l'égalité, ce pilier du libéralisme qui n'est à ses yeux qu'envie, ne saurait être qu'une « erreur cosmique ». En rien aucun idéal ne pourra jamais s'incarner ni dans la majorité, qui nie l'individu et nivèle les différences, ni dans le culte du travail, la Création vraie s'opposant en tout à la routine, la simple exécution, qui ne font que reculer la réalisation de l'essentiel, l'approfondissement de soi et le projet de civilisation. « L'indispensable réclame toujours moins d'attention ». Le plebéisme le dégoûte, tout comme le bien-être, contre lequel « il faut être immunisé (...) aussi bien que contre la petite vérole ». Et « qu'on ne m'oppose pas ici des considérations économiques. Celles-ci ne peuvent être décisives que là où domine une intelligence exempte de passions », méprisable condition où la liberté d'opinion s'est depuis longtemps écrasée devant l'étalon-or, seule valeur de reconnaissance dans une société négatrice de l'individu et de sa personnalité, qu'incarne au mieux l'Amérique, royaume de la quantité sur la qualité, où la masse noie les individualités méritantes au nom de la démocratie.

Où est le progrès ? s'insurge Keyserling. Quant au système représentatif démocratique, il lui objecte, comme le fera quelques années après lui Pierre Drieu la Rochelle, que l'électeur, soudainement nanti d'un pouvoir nouveau et exorbitant, ne saurait voter pour des candidats qu'il sent supérieur à lui-même. Il règle la question par une formule lapidaire : la bourgeoisie, quand bien même représentative de la majorité, reste la caste éthiquement inférieure des peuples, et à ce titre, ne peut en aucun cas prétendre à gouverner, l'équité sur la base de la quantité, de l'utilitarisme mercantile, de la standardisation mécaniciste, n'ayant aucun droit sur la supériorité des valeurs héroïques, seules porteuses d'avenir pour « la nation et son idéal : grandeur, générosité, esprit de sacrifice ».

Des Européens devra ainsi dériver l'Européen

Son projet de rénovation européenne se présente comme suit : Keyserling décompose l'Analyse en chapitres, dans lesquels il passe en revue les principales ethnies du continent, leur rapport au monde et à la culture, et s'emploie à montrer en quoi l'alliance des meilleures qualités éthiques de ces pays peut amener à la naissance d'un homme neuf, à mille lieues de l'Homme Nouveau chanté par les idéologies. Des Européens devra ainsi dériver l'Européen, de la diversité surgir l'unité.

Son projet de rénovation européenne se présente comme suit : Keyserling décompose l'Analyse en chapitres, dans lesquels il passe en revue les principales ethnies du continent, leur rapport au monde et à la culture, et s'emploie à montrer en quoi l'alliance des meilleures qualités éthiques de ces pays peut amener à la naissance d'un homme neuf, à mille lieues de l'Homme Nouveau chanté par les idéologies. Des Européens devra ainsi dériver l'Européen, de la diversité surgir l'unité.

De l'Angleterre, il retient l'« animalité » de sa nation, son sens unique de la psychologie guidé par un instinct érigé en règle de vie, et une rudesse de caractère, un volontarisme inné qui ont su la guider de l'empirisme métaphysique à l'Empire politique. L'Anglais, dernier homme libre au sens germanique, combine avec une réussite incomparable les valeurs de l'individualisme saxon et les règles coercitives de la communauté sociale, dans un savant dosage de liberté personnelle et de renoncement à l'intérêt strictement individuel. En découle le parlementarisme britannique. En découlent aussi les figures universellement saluées du gentleman, à l'idéal de fair-play sportif et de sublimation de la beauté tant intérieure qu'apparente, et du boy-scout, produit typiquement british d'une éducation davantage portée sur le caractère — l'harmonie du moral et du physique — que l'intellect, au service d'une gens qu'applaudit Keyserling : « Car suivant la loi de la non-répétition, qui régit toute vie, on ne reverra jamais de perfection identique à la perfection anglaise. Ce qui explique que aujourd'hui encore, « le Britannique qui tient à la survivance de la culture anglaise est fort logiquement partisan d'une petite Angleterre ». Quitte à sombrer dans l'isolationnisme et rester en retrait de l'histoire, au grand regret du philosophe, attaché à ce que la Grande-Bretagne ne soit pas exclue des grands projets de géopolitique européenne, tels que celui de Friedrich Naumann, dont le seul bénéficiaire serait l'Amérique, qui y trouverait le pied à terre idéal à sa politique d'expansion grandissante sur le vieux continent.

Son regard sur la France et l'Espagne reste ici aussi empli de lucidité. De la France, il souligne combien son esprit exclusivement tourné vers le conscient, la clarté et la raison, s'il « s'est créé une langue parfaite », a surtout dégénéré en une obsession d'universalité dénuée de toute objectivité, qui lui donne l'illusion d'être le centre absolu de toute civilisation rejetant systématiquement sur l'autre le titre de “barbare”. « La France, conformément à sa nature, n'adopte de nouvelles idées qu'exactement où elles servent, non pas à détruire, mais bien à maintenir son équilibre existant (...). De là, la lenteur avec laquelle la France comprend le monde bouleversé d'après-guerre, de là son formalisme rigide, la lourdeur de son appareil administratif ». Loin de l'ouvrir au monde, cette utopie d'hégémonie spirituelle n'a fait qu'enliser la France dans un conservatisme exécrable, méprisant la richesse de ses régions pour ne plus célébrer que Paris. Cette ambition démesurée inadéquate à sa nature véritable pourrait radicalement bouleverser, prophétise-t-il, la configuration de la nation française, détentrice d'un empire colonial qu'elle est incapable de gérer, puisque incapable de comprendre : « Au lieu que l'Afrique se francise, il est bien plus possible que la France et l'Afrique forment une nouvelle unité hybride ». Ceci alors que la « Douce France », mixtum compositum d'antiquité gallo-romaine et de féodalité franque, trouve ses racines profondes dans ses provinces, son âpre paysannerie et sa dureté d'esprit, vrais foyers de sa mesure et de son harmonie, en passe de disparaître. À l'évidence, conclut-il à son sujet, c'est en se replongeant dans sa terre qu'elle survivra à ce péril et restera éternellement la vieille France, si nécessaire à l'équilibre de l'Europe. À la condition sine qua non qu'elle renonce définitivement à toutes ses prétentions idéologiques mondialistes...

L'Espagne mobilise son attention en ce qu'elle lui apparaît plus appartenir à l'Afrique qu'à l'Europe. Résumant l'esprit espagnol à l'esprit castillan, qu'il définit comme hautement cosmique, astral, l'Espagnol, frère du Bédouin, s'est, lui aussi, forgé à l'aune des conditions désertiques, réduit à sa propre volonté d'existence. Ne réclamant ni n'accordant aucune pitié, se rendant justice à lui-même, fier, âpre, volontaire, élémentaire au sens jüngerien du terme, sa vie se résume à sa conscience du tragique et son instinct du sang. Ce qui permet à Keyserling de vilipender à la manière de Henry de Montherlant les esprits chétifs effarouchés par la tauromachie : « Appeler cruauté l'amour du sang, et même la soif du sang, n'est qu'une lâcheté morale et physique, car qui affirme véritablement la vie doit affirmer la mort également, et avec elle dans un monde de libre arbitre, le geste de tuer ». Cela, l'Espagnol le sait, qui proclame avec vigueur sa spécificité, sa singularité contre l'indifférenciation généralisée du monde moderne, et devient, en la sorte, pour l'Europe, à travers l'image de son Don Quichotte, le dernier rempart contre le vulgaire, « noblesse oblige ».

Pour Keyserling « retrouver le contact immédiat avec ces problèmes élémentaires de la vie (à savoir le sang, la terre, la foi), c'est effectivement ce dont l'Européen à l'heure présente a particulièrement besoin ». Ce combat, conjointement à l'Espagne, c'est à la Hongrie qu'il revient de le mener avec le plus d'énergie tant son âme est elle aussi aristocratique. Ne cherchant jamais le compromis — « cette transaction fondamentalement bourgeoise » — acceptant résolument son destin, sûr de sa valeur, le Hongrois cultive un sens de l'orgueil et de la dignité qui dépasse égalitarisme et compétition. L'idéal seigneurial que développe Keyserling s'avère profondément généreux, dépourvu de tout esprit de caste et doué d'une incomparable richesse intérieure. Solidement enraciné, l'aristocrate ne se sert pas mais sert les siens, transcende les limites de l'hérédité et du titre, en fondant sa légitimité sur sa valeur personnelle.

Renaissance de l'âme antique et religiosité guerrière

Délaissant la dimension purement politique de son œuvre, Keyserling se livre avec l'Italie à une réflexion sur la dimension religieuse qui conviendrait de prédominer dans l'Europe de demain, et profite de l'occasion pour disserter avec originalité sur le « phénomène » fasciste. L'âme italienne se caractérise par son pragmatisme et son enthousiasme pour l'idée. Si la Rome antique a gouverné la terre en tant que cité, la papauté elle-même, derrière son universalisme, ne s'est établie qu'en référence à la ville de l'Imperium. Puissances spirituelle et politiques y sont indissociables (ce qui explique également le fort régionalisme qui caractérise le tempérament de l'Italien, qui est d'abord Florentin, Romagnol ou Sicilien). Or l'Italie actuelle, note-t-il, ne révère plus la cité papale qu'en tant qu'institution politique. Et la guerre a réveillé en lui une religiosité post-chrétienne d'une nature nouvelle, patriotisme à la japonaise puisant ses forces dans le culte de l'action inspirée par l'esprit. Néo-paganisme que salue le chrétien Keyserling qui y retrouve à la fois les vertus antiques de clarté olympienne et d'enracinement tellurique et le goût pour le Caesar, le Condottiere, individualisation de l'autorité incarnée alors par Benito Mussolini. Rien de nouveau donc dans le fascisme mais respect de la normalité historique italienne, que Nicolas Machiavel synthétisa dans son ethos de la virtu, du politiquement possible, reposant entièrement sur l'élan théâtral du Duce. Le jour où celui-ci s'épuisera, le fascisme dépérira, remarque avec pertinence le philosophe, pour qui le fascisme n'est qu'une enième parenthèse dans l'histoire du pays. Que lui importe les formes d'ailleurs, — « il n'y a pas de forme de gouvernements meilleurs ou pires au sens absolu, il n'y en a que de plus ou moins bien adaptées à l'état de fait, dans la mesure où elles donnent à cet état une forme plus ou moins bonne et où elles stimulent l'activité » —, tant que l'Europe met à profit la vitalité nouvelle suscitée par cette renaissance de l'âme antique concoctée dans le feu des combats, espoir d'une religiosité d'inspiration guerrière en parfait accord avec sa propre éducation de Junker.

Délaissant la dimension purement politique de son œuvre, Keyserling se livre avec l'Italie à une réflexion sur la dimension religieuse qui conviendrait de prédominer dans l'Europe de demain, et profite de l'occasion pour disserter avec originalité sur le « phénomène » fasciste. L'âme italienne se caractérise par son pragmatisme et son enthousiasme pour l'idée. Si la Rome antique a gouverné la terre en tant que cité, la papauté elle-même, derrière son universalisme, ne s'est établie qu'en référence à la ville de l'Imperium. Puissances spirituelle et politiques y sont indissociables (ce qui explique également le fort régionalisme qui caractérise le tempérament de l'Italien, qui est d'abord Florentin, Romagnol ou Sicilien). Or l'Italie actuelle, note-t-il, ne révère plus la cité papale qu'en tant qu'institution politique. Et la guerre a réveillé en lui une religiosité post-chrétienne d'une nature nouvelle, patriotisme à la japonaise puisant ses forces dans le culte de l'action inspirée par l'esprit. Néo-paganisme que salue le chrétien Keyserling qui y retrouve à la fois les vertus antiques de clarté olympienne et d'enracinement tellurique et le goût pour le Caesar, le Condottiere, individualisation de l'autorité incarnée alors par Benito Mussolini. Rien de nouveau donc dans le fascisme mais respect de la normalité historique italienne, que Nicolas Machiavel synthétisa dans son ethos de la virtu, du politiquement possible, reposant entièrement sur l'élan théâtral du Duce. Le jour où celui-ci s'épuisera, le fascisme dépérira, remarque avec pertinence le philosophe, pour qui le fascisme n'est qu'une enième parenthèse dans l'histoire du pays. Que lui importe les formes d'ailleurs, — « il n'y a pas de forme de gouvernements meilleurs ou pires au sens absolu, il n'y en a que de plus ou moins bien adaptées à l'état de fait, dans la mesure où elles donnent à cet état une forme plus ou moins bonne et où elles stimulent l'activité » —, tant que l'Europe met à profit la vitalité nouvelle suscitée par cette renaissance de l'âme antique concoctée dans le feu des combats, espoir d'une religiosité d'inspiration guerrière en parfait accord avec sa propre éducation de Junker.

Ce vitalisme, si ardemment désiré par lui, lui inspire en contrepartie un mépris certain pour les petits États neutres qui n'ont pas daigné utile à leur prospérité de prendre part à la Grande Guerre. La Suisse, ce « peuple d'hôteliers » comme d'autres sont peuples de guerriers ou de marins, l'indiffère, ayant loué son esprit fédéraliste, « cet esprit d'indépendance, d'inflexibilité, de travail opiniâtre, d'assistance et de simplicité », en un sordide institutionalisme sclérosé dénué de tout principe éthique. La Suisse n'est plus alors devenu qu'un « ventre mou » bourgeois, prototype, à l'image de la SDN genevoise, de l'échec d'une Europe trop étroitement unie et seulement orientée vers l'économie. De même pour la Suède et les Pays-Bas, eux aussi neutres, pacifistes, sans génie, ayant aboli tout esprit de conquête pour ne plus se prélasser que dans la lourde fange de la fin de l'histoire.

Achevant ainsi son tour d'horizon du panorama ethnico-spirituel européen, c'est naturellement à l'Allemagne qu'il consacre l'essentiel de son analyse, l'Allemagne en qui il voit le moteur de toute union future. Plaçant lui aussi l'accent sur l'intellect, l'Allemand, à la différence du Français, établit son idéalisme non sur la subjectivité idéologique mais sur l'idée de « primauté de la chose » et de sa représentation objective. L'âme allemande se caractérise donc par sa quête de l'adéquation entre la chose et la réalité, entre l'idée métaphysique et la fuite du temps. « L'Allemand n'est pas conservateur au sens anglais ; il ne vit pas d'une manière instinctive la continuité historique. En revanche, il croit à des valeurs qui sont au-delà du temps, et la persistance dans le temps, mais aussi la possibilité d'une soudaine Renaissance totale sont l'allégorie de ce qui est au-delà du temps » souligne Keyserling. Néanmoins, cette psyché où prévaut la pensée abstraite et l'abandon de l'individualisme a aussi mené l'Allemagne au plus grand travers qui soit : la déshumanisation collective. Guidée par des « savants » à l'âme froide, calculatrice, scientifique, l'ère wilhelminienne n'a été que culte du travail et production de masse, délaissant le lyrisme du Gemüt romantique et l'héroïsme guerrier du lansquenet, « fleuron de l'humanité allemande », pour une « Deutschlands wahrer politischer Mission dépourvue de sens ». Or, constate amèrement Keyserling : « il n'y a pas de tragédie de l'homme d'affaires ». L'avenir de l'Allemagne, comme son passé, sera aristocratique, car rien en Allemagne ne s'est jamais fait de grand sans individualités de génie marquées par une intense approche du spirituel. C'est pourquoi il renie aussi le système nationaliste prussien hérité des guerres napoléoniennes pour lui privilégier le modèle impérial, riche de ses particularismes et contraire à l'uniformité nationale allemande dans sa synthèse d'union et de différences. L'Allemagne, par la force des choses, restaurera sa grandeur, et ce malgré le Diktat de Versailles et la République de Weimar, et reprendra sa place centrale parmi les peuples d'Europe. « Car, dans l'Europe de demain plus intimement unie, la racine spirituelle de ce qui fleurit un jour sous l'aspect du Saint-Empire Romain de la Nation Germanique, je veux dire l'idée européenne supra-nationale, dominera de nouveau l'histoire sous une forme élargie et en harmonie avec son temps ». Nul doute pour lui que l'Allemagne en sera le guide.

Un nouveau « nationalisme des solidarités »

L'Europe que tire Keyserling de ses considérations prend alors la forme d'une large fédération dont chaque peuple est une partie constitutive cimentée aux autres non par un agent extérieur sans consistance ni durée (citant Rome, Charlemagne et Napoléon) mais par une véritable unité de style, un ordre supérieur et supranational où consciences de l'unité et de l'unicité se complètent. Nouveau « nationalisme des solidarités » où « il s'agit de tirer de chaque peuple le meilleur (...) et ce, non plus pour s'élever soi-même à l'exclusion des autres, mais au profit d'un organisme supérieur, non pas aux dépens des autres, mais pour le bien de tous ». Qualité, noblesse d'âme et enracinement donneront les bases éthiques au visage nouveau du Continent, étant entendu que la culture devra primer sur le politique, et l'esprit sur le sang (« Un peuple sans âme propre, c'est-à-dire sans unité propre de style, n'est que matière première »). L'Empire ainsi organiquement constitue s'articulera autour de deux pôles d'équilibre, le retour aux identités régionales (auxquelles il inclut le Portugal, la Belgique, les Pays Baltes, la Roumanie et la Pologne) — « si le provincialisme est toujours stérilisant, le régionalisme est, par contre, fécond » —, d'une part, le renforcement des axes de collaboration fondés sur les grands héritages spirituels européens (traditions romaine et catholique, franco-germanique et orthodoxe byzantine) de l'autre, foyers d'un enrichissement extraordinaire pour l'Europe et imparables boucliers contre les nouveaux blocs hostiles numériquement et matériellement supérieurs. Ennemis extérieurs mais aussi intérieurs de l'individualisme bourgeois et du socialisme régimentaire, auxquels il oppose les valeurs de la terre, de la guerre spirituelle et de l'union des peuples comme remède tant à la « balkanisation » qu'à la réduction à l'uniforme de l'Europe. Enfin, rejetant dos à dos le capitaliste et le prolétaire, Keyserling annonce l'avènement de la seule démocratie viable : « l'égalité non par en bas mais par en haut », ethos suprême où à la plèbe devra succéder l'aristocratie, sans qu'il y voit rien de réactionnaire mais seulement la reconnaissance méritée du droit à la différence sur la réduction à l'unique.

Une fois l'Analyse achevée, Keyserling approfondira ses recherches sur l'Amérique, écrivant Amérique, naissance d'un Nouveau Monde (1930) puis Méditations Sud-Américaines (1932) et consacrera ses derniers travaux à l'étude de son Moi dans Le Livre de la Vie Personnelle (1932), De la Souffrance à la Plénitude (1938) et Réflexion du Silence et de la Méditation (1941). Frappé d'interdit, comme la quasi-totalité des penseurs de la droite anti-nazie, par le IIIe Reich en raison de textes où il nie l'idée d'une quelconque supériorité raciale allemande – « Ce qui décide chez l'homme, c'est la psyché, et non pas le physique » –, conspue le « caractère repoussant du nationalisme moderne », et tend la main à la Russie éternelle (spirituellement asiate mais techniquement européenne) ; il se réfugie à Innsbruck (où il meurt en 1946), ce qui ne l'empêche pas d'être relégué post mortem au rang de précurseur du national-socialisme. Un sort bien immérité pour ce libre-penseur altier et humaniste, ami de Rabindranath Tagore, passionnément amoureux de l'Europe et du monde, qui rêvait d' « une troisième force par rapport à l'Église et à l'Université ».

► Laurent Schang, Nouvelles de Synergies Européennes n°30-31, 1997.

Pièces-jointes :

◘ L'esprit européen chez Keyserling

Réflexions d'un comparatiste

En réfléchissant sur la portée spécifiquement européenne des idées de Keyserling, nous pensons en premier lieu — et pour ainsi dire automatiquement — à sa célèbre Analyse spectrale de l'Europe. Cet ouvrage fut pendant longtemps considéré comme une contribution à ce que l'on appelle en général l'ethnopsychologie ; et beaucoup de critiques qui, à tort ou à raison, croyaient en l'existence d'une psychologie nationale des groupes ethniques de l'Europe – tout comme ceux qui, pour d'autres raisons, réfutaient une telle croyance – voyaient dans cet ouvrage la présentation de ce que, de toute façon, Keyserling lui-même considérait comme l'expression effective de « l'âme » de ces groupes.

En réfléchissant sur la portée spécifiquement européenne des idées de Keyserling, nous pensons en premier lieu — et pour ainsi dire automatiquement — à sa célèbre Analyse spectrale de l'Europe. Cet ouvrage fut pendant longtemps considéré comme une contribution à ce que l'on appelle en général l'ethnopsychologie ; et beaucoup de critiques qui, à tort ou à raison, croyaient en l'existence d'une psychologie nationale des groupes ethniques de l'Europe – tout comme ceux qui, pour d'autres raisons, réfutaient une telle croyance – voyaient dans cet ouvrage la présentation de ce que, de toute façon, Keyserling lui-même considérait comme l'expression effective de « l'âme » de ces groupes.

Or dans le cadre de recherches plus récentes sur le problème de la multinationalité de notre continent, nous avons également – et même de plus en plus – appris à découvrir dans ce livre la manifestation (un peu journalistique, il est vrai) d'un élément plus important et plus sérieux à la fois. Ce fait auquel on a attaché trop peu d'attention jusqu'ici ou que l'on a ostensiblement sous-estimé, c'est que ce livre manifeste aussi une façon nouvelle d'envisager les entités nationales d'Europe (tant politiques que linguistiques) d'un point de vue spécifiquement supranational, tout en démontrant à la fois la relativité du concept même de nation, Vue de plus près, cette optique se caractérise d'abord par la capacité de l'auteur de se mettre, selon les circonstances et les besoins, à un point de vue de plusieurs nationalités à la fois, ou en d'autres termes, de pouvoir envisager certaines choses du point de vue du « Français », de « l'Espagnol » ou de « l'Anglais », tout en restant « Allemand ». Et (on dirait : en conséquence) en même temps, il s'agit d'une attitude intellectuelle qui est capable de se détacher, au besoin, de tout lien national, sans pour autant refuser aux autres le droit d'occuper un tel point de vue limité, dans la mesure que cela est nécessaire ; façon de penser donc qui implique en même temps la réduction des modèles nationaux à de simples structures intellectuelles, concrétisées, il est vrai, au cours de l'histoire, mais ne prenant jamais un caractère absolu.

C'est là, il me semble, ce que l'on peut appeler l'essentiel de « l'esprit européen » de Keyserling ; et cela ne se manifeste pas seulement dans l'Analyse..., mais aussi dans plusieurs de ses autres publications. Dans un certain sens – et à part le fait que Keyserling a été un des premiers à essayer de créer des liaisons entre la pensée européenne et celle de l'Orient – cette optique supranationale représente sans doute son apport le plus important à la pensée du XXe siècle, du moins pour ce qui concerne sa fonction politique dans le cadre de l'évolution de notre continent vers une nouvelle unification.

Pour bien comprendre son importance et surtout pour l'estimer à sa juste mesure dans le cadre de son milieu d'origine, il est recommandable de comparer cette façon de penser supranationale aux conceptions néoromantiques et nationales de certains autres hommes de lettres et professeurs allemands et français qui s'intéressaient aux aspects « ethno-psychologiques » des cultures « nationales » en Europe et ailleurs, et qui continuaient, en plein XXe siècle, à se servir des catégories nationales développées, dans le contexte de l'antinomie France-Allemagne, vers la fin du XVIIIe siècle et au cours de la première moitié du XIXe. Je pense, par ex., à l'ethnologue Leo Frobenius qui, pour définir les soi-disant caractères nationaux et « raciaux », se servait du système stéréotypique dans le cadre duquel on considérait l'Allemagne comme le domaine d'une culture dominée par l'intuition et les valeurs émotionnelles, opposée à une France soi-disant rationaliste par définition : système « imago-typique » (1) qui n'était donc rien d'autre que l'élaboration de l'ancienne antinomie « Civilisation-Culture », provenant du XVIIIe siècle allemand et dans lequel (sous l'influence des ambitions de l'empereur Guillaume II et avec des intentions nettement politiques et impérialistes) Frobenius avait encore intégré l'image d'une Angleterre matérialiste et utilitariste, liée à la « Civilisation » rationaliste française et opposée, elle aussi, à la vraie « Culture » allemande.

Or chez Keyserling, il n'en a jamais été ainsi. Il est vrai qu'il y a chez lui des modèles de soi-disant caractères nationaux et l'Analyse... en est pour ainsi dire pleine ; mais ils sont considérés comme des projections, des « créations spontanées » développées avec l'intention de stimuler la coopération multinationale et surtout représentant des produits de la fantaisie et d'une manière de voir les choses comparable à celle de l'artiste. Et là où Keyserling quitte ce domaine « artistique », là où les problèmes deviennent « plus sérieux » ou, si l'on veut, « scientifiques », il y a chez lui des réactions d'un genre tout différent. C'est ce que l'on peut apprendre surtout – et mieux encore que par la lecture de l'Analyse spectrale – en s'occupant de ses nombreuses relations sur le plan franco-allemand et notamment de sa correspondance.

Ici je ne pense pas tellement au fait que Keyserling a établi des contacts personnels avec quantité de Français ouverts à l'esprit cosmopolite (Paul Valéry, André Gide, Romain Rolland, Charles Du Bos, etc.). Je pense plutôt à ses relations avec certains représentants de la droite française, qui comptaient originairement parmi ses adversaires les plus acharnés. On se souviendra du fait que, dans sa Défense de l'Occident, Henri Massis avait caractérisé Keyserling comme représentant typique d'une tendance spécifiquement romantique, orientale et donc dangereuse de l'esprit allemand et que, de son côté, Ernest Seillière allait, pendant plusieurs années et en une grande quantité de publications [La sagesse de Darmstadt, etc.], essayer de présenter Keyserling (ce « néoromantique », « mystique», etc. ) de la même façon. Or la signification de la correspondance entre Seillière et Keyserling (que j'ai publiée en partie dans une étude allemande consacrée à Keyserling et la France [2]), c'est précisément que ce dernier a radicalement refusé de se faire englober par Seillière dans l'ensemble du fameux système stéréotypique dans lequel – conformément à une conception spécifiquement nationale – on a continuellement essayé de réduire les Français et les Allemands à la fonction de types humains déterminés par une antinomie « ethnopsychologique » à laquelle, entre autres, la dualité Classicisme - Romantisme servait d'étiquette philosophique et littéraire.

D'ailleurs, l'opposition de Keyserling à ce genre de variantes de la pensée nationale – et finalement à tout point de vue réellement nationaliste – peut facilement être expliquée. Il n'y avait en lui pas seulement l'aristocrate baltique avec son style « grand seigneur » qui n'aimait pas être entraîné dans les pièges des « petites querelles » nationales et nationalistes. Il y avait aussi cette orientation supranationale due à sa provenance d'un coin de l'Europe où l'appartenance nationale devait apparaître, dès l'abord, dans toute sa relativité : de souche allemande (parlant l'allemand comme langue maternelle) mais suffisamment « à distance » du nouveau Reich allemand de 1871 (qui avait à ses yeux quelque chose du style « parvenu ») pour chercher sa dernière formation intellectuelle en France ; et en même temps ressortissant russe – mais là aussi suffisamment à distance du régime du Tsar pour s'y sentir étranger. Et puis il y avait là son goût du spiritualisme que Keyserling considérait comme la base de toute civilisation humaine et qui représentait un élément essentiel dans ses idées sur l'évolution future de l'humanité ; ainsi se dirigeait-il aussi contre toute forme de déterminisme de principe. Dans les discussions et communications des Entretiens sur l'avenir de l'Esprit européen, organisés à Paris en octobre 1933 par le Comité français de coopération européenne et dont les passages prononcés par Keyserling furent élaborés et publiés séparément en 1934 sous le titre La Révolution mondiale et la responsabilité de l'Esprit avec une préface de Paul Valéry, il le dit d'ailleurs ouvertement et il nous y montre d'une manière bien claire les rapports entre son opinion concernant la question des nationalités et la lutte pour le respect de cette priorité du spirituel.

Dans ce contexte, il devient compréhensible pourquoi Keyserling a toujours réussi à ne pas se perdre dans le nationalisme, même là où il se servait de modèles nationaux comme éléments de construction dans sa vision d'une structure future de l'Europe. Au fond, les modèles nationaux dont il parle (dans l'Analyse spectrale et ailleurs) sont des structures intellectuelles. Ainsi il s'approche aussi d'une conception des nationalités d'Europe qui devient de plus en plus importante pour toute recherche dépassant les anciennes tentatives « ethnopsychologiques » et qui dit que l'idée que les différentes nations se font les unes des autres et même les images qu'elles se font d'elles-mêmes (c'est-à-dire tant les hétéro-images que les auto-images) ne sont nullement le reflet de réalités, mais des créations de l'esprit humain, sans en devenir d'ailleurs moins importantes.

Pour conclure :

Dans le cadre des relations internationales qu'il a développées (et tout particulièrement dans ses contacts avec ses correspondants français), Keyserling n'a pas seulement prouvé qu'il vivait dans un monde politico-intellectuel réellement supranational, mais il a également montré – précisément par son attitude vis-à-vis du problème des nationalités en Europe – qu'il était déjà bénéficiaire d'un « Esprit européen » qui est le seul à pouvoir surmonter et dépasser, par son principe supranational même, les conceptions nationales qui nous sont parvenues de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et qui sont à la base de ce nationalisme des XIXe et XXe qui a toujours gêné et qui gêne toujours, à maint point de vue, le progrès de l'humanité ; bénéficiaire d'un « Esprit européen » qui est le seul à impliquer le courage de mettre en question l'idée et le principe même des entités que nous avons pris l'habitude d'appeler – sans trop faire attention au caractère problématique de leur dénomination – « nations », « peuples », etc. Ce sont là quelques-unes des raisons pour lesquelles nous devrons nous occuper de Hermann de Keyserling, surtout dans une époque où le monde universitaire tend trop à l'oublier.

► Hugo Dyserinck, La Nouvelle Revue de Paris n°5, 1986.

• Notes :

1. Concernant l'expression imagotypique, préférable à stéréotypique, cf. O. Brachfeld, Note sur l'imagologie ethnique, in : Revue de Psychologie des Peuples, 1962.

2. Graf Hermann Keyserling und Frankreich. Ein Kapitel deutsch-französischer Geistesbeziehungen im 20. Jahrhundert, Bouvier, Bonn, 1970.

Hermann von Keyserling

L'analyse spectrale de l'Europe

(Das Spektrum Europas, 1928)

Dans quel sens l’Europe, en tant qu’ensemble, doit changer d’orientation et en quoi elle doit voir sa tâche véritable pour continuer d’être un facteur positif dans le développement de l’humanité ?

Sa suprématie matérielle est évidemment finie. Elle est devenue très faible, très petite en face du Nouveau Monde. Sa position prépondérante en Orient, elle aussi, prendra bientôt fin. Peut-être même le centre industriel de notre planète se transportera-t-il en Asie. L’invention est difficile, mais le singe même est capable d’imitation. Bientôt, toute notre capacité technique sera le bien commun de l’humanité entière. […] Ainsi notre prestige, le plus important de tous les facteurs de puissance, est périmé. Mais surtout les conquêtes sociales des dernières décennies minent notre puissance matérielle. […] Dans ces circonstances, le simple esprit de conservation oblige l’Europe à se concentrer sur ce qu ‘elle peut faire le mieux, sur ce que personne ne peut lui ravir. C’est-à-dire sur sa spiritualité.

Toute l’importance de l’Europe a toujours reposé sur cette spiritualité ; celui qui l’ignore comprend mal le concept « esprit ». Il ne s’agit pas d’intellect, de logique, de principes et autres choses semblables : l’esprit est, d’une manière tout à fait générale, le « principe du Sens » dans l’homme, l’origine de toute création, de toute forme, de toute initiative, de toute transmission et, subjectivement, de toute compréhension. Les deux catégories fondamentales dans le cadre desquelles il se manifeste sont ce qu’on appelle, depuis le temps des Grecs, Logos et Ethos. Or, toute l’importance européenne repose sur ce Logos et sur cet Ethos.

[…] À coup sûr, cette prédominance de la logique et de l’éthique constitue une limitation ; mais on ne peut rien y changer en somme, et l’Européen doit en prendre son parti. Mais surtout toute son importance réside dans le côté positif correspondant au négatif. Partout c’est la limitation qui fait le maître. Nous ne serions pas les porteurs qualifiés de la spiritualité intellectuelle sur terre, nous ne serions pas, comme je l’ai dit dans le Journal de Voyage, les mains de Dieu, si chez nous l’accent significatif ne reposait pas exclusivement sur l’esprit.

[…] Toute science est d’origine européenne. Mais pour ce qui est du christianisme, sa force expansive et active vient précisément de ce qu’il incarne la compréhension tournée vers la pratique. Il y a en Asie des religions sinon plus profondes, du moins incontestablement aussi profondes ; mais en elles ne vit pas le principe de l’Esprit Dominateur de la Terre. En lui-même, l’esprit […] est terrestrement impuissant ; même la spiritualité la plus forte ne peut rien là où celui à qui elle s’adresse ne l’accueille pas […] Or, en Europe, l’esprit est essentiellement dominateur de la terre. Grâce à lui l’Européen peut avoir sur terre une action historique. Cela fait que celui-ci représente une synthèse d’esprit, d’âme et de corps grâce à laquelle, en vertu de la loi de correspondance du sens et de l’expression, l’esprit suprême peut agir terrestrement.

Ainsi l’importance de l’Europe reposa de tout temps sur son esprit. Les peuples chez qui l’accent n’était pas placé sur lui restèrent sans importance humaine. Le fait que l’Europe fut parfois, de temps en temps, puissante aussi au point de vue extérieur, ne fut pas l’expression primaire de l’esprit européen, mais sa conséquence dans le domaine des applications pratiques, tout comme des fortunes naissent d’inventions faites dans un intérêt purement intellectuel par un savant étranger au monde. Or, aujourd’hui, l’importance de l’Europe repose plus que jamais sur sa spiritualité intellectuelle. Car c’est la seule chose en quoi elle soit encore unique. En même temps, c’est la seule chose qui maintenant soit capable d’être développée à un degré inouï. Toute réalisation de sens sur la terre a pour condition préalable des tensions empiriques. Or, celles-ci s’intensifient en Europe à un degré jamais connu avant. Les rapports de notre continent avec l’Orient nouveau et l’Occident nouveau sont tendus à l’extrême. Le rapprochement des peuples d’Europe conduit de son côté à la création de tensions extrêmes. À cela s’ajoute la nécessité extérieure de se maintenir par sa supériorité intellectuelle. Ainsi l’Europe peut entrer précisément dans l’ère de sa spiritualité la plus haute. Désormais même ceux des peuples européens qui par eux-mêmes sont peu intellectuels peuvent prendre part à son oeuvre. La tension par elle-même engendre des facultés nouvelles, et celui qui est incapable d’être chef peut néanmoins en tant qu’Européen occuper le second rang plus facilement que m’importe quel non-Européen.

► Traduction de Alzir Hella et Olivier Bournac, Paris, Stock, 1930.