Munich

Robert STEUCKERS:

Munich ou Athènes-sur-l’Isar: ville de culture et matrice d’idées conservatrices-révolutionnaires

Conférence prononcée à Vlotho im Wesergebirge, université d’été de “Synergies Européennes”, 2002

Cette conférence est la recension des premiers chapitres de:

David Clay Large, Hitlers München – Aufstieg und Fall der Hauptstadt der Bewegung, C. H. Beck, Munich, 1998.

Le passé de Munich, capitale bavaroise, est marqué par la volonté culturelle de ses rois. Il y a d’abord eu Louis I, qui règne de 1825 à 1848. Ce monarque, quand il était prince héritier, a fait le voyage en Italie, en 1817-1818: il a été, comme beaucoup d’Allemands, fasciné par l’urbanisme traditionnel des villes de la péninsule et veut faire de Munich, sa “Residenzstadt”, un centre culturel allemand incontournable, au service d’une véritable renaissance culturelle qui a, cette fois, pour point de départ, l’espace germanophone du centre de l’Europe. Pour embellir la “ville de résidence”, il fait appel à des architectes comme Leo von Klenze et Friedrich von Gärtner, tous deux appartenant à l’école dite “classique”, renouant avec les canons grecs et romains de l’antiquité, ceux de Vitruve. En épousant la cantatrice espagnole Lola Montez, il se heurte à la bourgeoisie philistine de la ville, hostile aux dépenses de prestige voulues par le roi et qui prend le prétexte de ce mariage avec une roturière étrangère, pour manifester sa désapprobation à l’endroit de la politique royale et du mécénat pratiqué par le monarque. Ce mariage donnera lieu à quantité de ragots irrévérencieux, censés saborder l’autorité de ce monarque tourné vers les arts.

De Maximilien II au Prince-Régent Luitpold

Son successeur sur le trône bavarois, Maximilien II, règnera de 1848 à 1864. En dépit des cabales menées contre son père, il poursuivra l’oeuvre de ce dernier, ajoutant au classicisme une touche de futurisme, en faisant construire un palais des glaces (de fer et de verre) comme celui de Londres, prélude à une architecture différente qui ne table plus uniquement sur la pierre comme matériau de construction. Maximilien II attire des savants d’Allemagne du Nord à Munich, qui ne sont évidemment pas des Bavarois de souche: on parlera alors des “Nordlichter”, des “Lumières du Nord”. Louis II, qui règne de 1864 à 1886, prônera une nouvelle architecture romantique, inspirée par les opéras de Wagner, par le moyen âge, riche en ornementations. On connaît ses châteaux, dont celui, merveilleux, de Neuschwanstein. Cette politique se heurte également à une bourgeoisie philistine, insensible à toute forme de beauté. Après Louis II, après sa mort étrange, le Prince-Régent Luitpold, aimé du peuple, préconise une industrialisation et une urbanisation de la Bavière. Munich connaît alors une évolution semblable à celle de Bruxelles: en 1800, la capitale bavaroise comptait 34.000 habitants; en 1880, elle en avait 230.000; en 1910, 596.000. Pour la capitale belge, les chiffres sont à peu près les mêmes. Mais cette industrialisation/urbanisation provoque des déséquilibres que la Bavière ne connaissait pas auparavant. D’abord il y a l’ensauvagement des moeurs: si la liaison entre Louis I et Lola Montez avait fait scandale, alors qu’elle était toute romantique et innocente, les trottoirs de la ville sont désormais livrés à une prostitution hétérosexuelle et homosexuelle qui n’épargne pas les mineurs d’âge. Il y a ensuite les mutations politiques qu’entraîne le double phénomène moderne de l’industrialisation et de l’urbanisation: les forces politiques conservatrices et catholiques, qui avaient tenu le haut du pavé avant l’avènement du Prince-Régent Luitpold, sont remises en question par la bourgeoisie libérale (déjà hostile aux rois mécènes) et par le prolétariat.

Son successeur sur le trône bavarois, Maximilien II, règnera de 1848 à 1864. En dépit des cabales menées contre son père, il poursuivra l’oeuvre de ce dernier, ajoutant au classicisme une touche de futurisme, en faisant construire un palais des glaces (de fer et de verre) comme celui de Londres, prélude à une architecture différente qui ne table plus uniquement sur la pierre comme matériau de construction. Maximilien II attire des savants d’Allemagne du Nord à Munich, qui ne sont évidemment pas des Bavarois de souche: on parlera alors des “Nordlichter”, des “Lumières du Nord”. Louis II, qui règne de 1864 à 1886, prônera une nouvelle architecture romantique, inspirée par les opéras de Wagner, par le moyen âge, riche en ornementations. On connaît ses châteaux, dont celui, merveilleux, de Neuschwanstein. Cette politique se heurte également à une bourgeoisie philistine, insensible à toute forme de beauté. Après Louis II, après sa mort étrange, le Prince-Régent Luitpold, aimé du peuple, préconise une industrialisation et une urbanisation de la Bavière. Munich connaît alors une évolution semblable à celle de Bruxelles: en 1800, la capitale bavaroise comptait 34.000 habitants; en 1880, elle en avait 230.000; en 1910, 596.000. Pour la capitale belge, les chiffres sont à peu près les mêmes. Mais cette industrialisation/urbanisation provoque des déséquilibres que la Bavière ne connaissait pas auparavant. D’abord il y a l’ensauvagement des moeurs: si la liaison entre Louis I et Lola Montez avait fait scandale, alors qu’elle était toute romantique et innocente, les trottoirs de la ville sont désormais livrés à une prostitution hétérosexuelle et homosexuelle qui n’épargne pas les mineurs d’âge. Il y a ensuite les mutations politiques qu’entraîne le double phénomène moderne de l’industrialisation et de l’urbanisation: les forces politiques conservatrices et catholiques, qui avaient tenu le haut du pavé avant l’avènement du Prince-Régent Luitpold, sont remises en question par la bourgeoisie libérale (déjà hostile aux rois mécènes) et par le prolétariat.

Bipolarisme politique

Un bipolarisme politique voit le jour dans la seconde moitié du 19ème siècle avec, d’une part, le “Patriotenpartei”, fondé en 1868, rassemblant les forces conservatrices catholiques, hostiles à la Prusse protestante et au “Kulturkampf” anti-clérical lancé par le Chancelier Bismarck. Pour les “Patrioten”, l’identité bavaroise est catholique et conservatrice. Les autres idées, importées, sont nuisibles. Face à ce rassemblement conservateur et religieux se dresse, d’autre part, le “parti social-démocrate”, fondé en 1869, qui parvient à rassembler 14% des suffrages à Munich lors des élections de 1878. Le chef de file des sociaux-démocrates, Georg von Vollmar, n’est pas un extrémiste: il s’oppose à tout dogmatisme idéologique et se profile comme un réformiste pragmatique. Cette politique paie: en 1890, les socialistes modérés et réformistes obtiennent la majorité à Munich. La ville est donc devenue rouge dans un environnement rural et semi-rural bavarois majoritairement conservateur et catholique. Cette mutation du paysage politique bavarois s’effectue sur fond d’un antisémitisme ambiant, qui n’épargne que quelques vieilles familles israélites, dont celle du mécène Alfred Pringsheim. Les Juifs, dans l’optique de cet antisémitisme bavarois, sont considérés comme les vecteurs d’une urbanisation sauvage qui a provoqué l’effondrement des bonnes moeurs; on les accuse, notamment dans les colonnes d’une feuille populaire intitulée “Grobian”, de spéculer dans le secteur immobilier et d’être les “produits collatéraux” du progrès, notamment du “progrès automobile”. Cet antisémitisme provoque une rupture au sein des forces conservatrices, suite à la fondation en 1891 d’un nouveau mouvement politique, le “Deutsch-Sozialer Verein” ou DSV, sous la houlette de Viktor Hugo Welcker qui, armé de quelques arguments tirés de cet antisémitisme, entame une campagne sociale et populaire contre les grands magasins, les agences immobilières et les chaînes de petits commerces en franchise, dont les tenanciers ne sont pas les véritables propriétaires de leur boutique.

Les pangermanistes

A l’émergence du DSV s’ajoute celle des cercles pangermanistes (“Alldeutscher Verband”) qui véhiculent également une forme d’antisémitisme mais sont constitués en majorité de protestants d’origine nord-allemande installés en Bavière et hostiles au catholicisme sociologique bavarois qu’ils jugent “rétrograde”. Les pangermanistes vont dès lors s’opposer à ce particularisme catholique bavarois et, par voie de conséquence, au “Patriotenpartei”. Pour les pangermanistes, la Bavière doit se détacher de l’Autriche et de la Bohème majoritairement tchèque, parce que celles-ci ne sont pas “purement allemandes”. Dans une seconde phase, les pangermanistes vont articuler dans la société bavaroise un anti-christianisme sous l’impulsion de l’éditeur Julius Friedrich Lehmann. Pour ce dernier et pour les théoriciens qui lui sont proches, une lutte systématique et efficace contre le christianisme permettrait aux Allemands de mieux résister à l’emprise du judaïsme ou, quand cet anti-christianisme n’est qu’anti-confessionnel et ne touche pas à la personne du Christ, de faire éclore une “chrétienté germanique” mâtinée d’éléments de paganisme. Cette attitude du mouvement pangermaniste en Bavière ou en Autriche s’explique partiellement par le fait que la hiérarchie catholique avait tendance à soutenir les populations rurales slaves de Bohème, de Slovénie ou de Croatie, plus pieuses et souvent plus prolifiques sur le plan démographique. Les protestants “germanisés” dans le cadre du pangermanisme affirmaient que l’Allemagne et la Bavière avaient besoin d’un “nouveau Luther”.

Le contre-monde de Schwabing

Telle était donc la scène politique qui animait la Bavière dans les deux décennies qui ont précédé la première guerre mondiale. Deuxième question de notre exposé aujourd’hui: comment le choc des visions du monde (car c’est bien de cela qu’il s’agit) s’est-il manifesté à Munich au sein de la bohème littéraire, productrice d’oeuvres qui nous interpellent encore et toujours? Cette bohème littéraire a, de fait, généré un contre-monde libre-penseur, débarrassé du fardeau des “tu dois”, propre au chameau de la fable de Nietzsche, un contre-monde qui devait s’opposer aux raideurs du wilhelminisme prussien. On peut dire aujourd’hui que la bohème munichoise était une sorte d’extra-territorialité, installée dans les cafés à la mode du faubourg de Schwabing. Les “Schwabinger” vont remplacer les “Nordlichter” en préconisant une sorte de “laisser-aller joyeux et sensuel” (“sinnenfrohe Schlamperei”) contre les “ours lourdauds en leur cerveau” (“bärenhaft dumpf im Gehirn”). Cette volonté de rendre l’humanité allemande plus joyeuse et plus sensuelle va amorcer un combat contre les étroitesses de la religion (tant catholique que protestante), va refuser les rigidités de l’Etat (et du militarisme prussien), va critiquer la domination de plus en plus patente de la technique et de l’argent (en déployant, à ce niveau-là, une nouvelle forme d’antisémitisme antimoderne). Les “Schwabinger”, dans leurs critiques, vont englober éléments de droite et de gauche.

Le 18 décembre 1890 est le jour de la fondation de la “Gesellschaft für modernes Leben” (“Société pour la vie moderne”), une association animée par Michael Georg Conrad (très hostile aux catholiques), Otto Julius Bierbaum, Julius Schaumberger, Hanns von Gumppenberg. Pour Conrad, qu’admirait Arthur Moeller van den Bruck, la tâche principale de la littérature est “d’abattre les vaches sacrées” (tâche encore plus urgente aujourd’hui!). Conrad s’attaquera à la personnalité de l’Empereur Guillaume II, “le monarque qui n’a pas le temps”, lui reprochant sa frénésie à voyager partout dans le monde, à sacrifier au culte de la mobilité fébrile propre à la Belle Epoque. Conrad sera plusieurs fois condamné pour “crime de lèse-majesté” et subira même un internement de deux mois en forteresse. Mais cet irrévérencieux n’est pas ce que nous appelerions aujourd’hui un “gauchiste”. Il s’oppose avec virulence à l’emprise sur Munich de la SPD sociale-démocrate et de son idéologie de la lutte des classes. Conrad veut une réconciliation des masses et de la monarchie, en dépit des insuffisances actuelles et conjoncturelles du wilhelminisme. Pour lui, les socialistes et les ultramontains sont à mettre dans le même sac car ces deux forces politiques ont pour objectif de détruire “l’esprit national”, lequel n’est nullement “bigot”, “bourgeois” au sens de “Biedermeier” mais, au contraire, doit s’affirmer comme insolent (“frech”) et moqueur (“pfiffig”). L’Allemand de demain doit être, selon Conrad, “uilenspiegelien” (la mère de Charles De Coster était munichoise!) et opposer aux établis coincés le cortège de ses frasques et de ses farces. La littérature a dès lors pour but de “libérer la culture allemande de tout fatras poussiéreux” (“Die deutsche Kultur von allem Angestaubten zu befreien”). L’art est l’arme par excellence de ce combat métapolitique.

Insolence et moqueries

Insolence et moqueries dans ce combat métapolitique de libération nationale seront incarnées par Oskar Panizza (1853-1921), psychiatre et médecin militaire, auteur de pièces de théâtre et de poèmes. Panizza s’insurge contre le moralisme étouffant de son époque, héritage du formatage chrétien. Pour lui, la sensualité (souvent hyper-sexualisée) est la force motrice de la littérature et de l’art, par voie de conséquence, le moralisme ambiant est totalement incompatible avec le génie littéraire. Panizza consigne ces visions peu conventionnelles (mais dérivées d’une certaine psychanalyse) et blasphématoires dans une série d’écrits et de conférences visant à détruire l’image édulcorée que les piétistes se faisait de l’histoire de la littérature allemande. Dans une pièce de théâtre, “Das Liebeskonzil”, il se moque du mythe chrétien de la Sainte Famille, ce qui lui vaut une condamnation à un an de prison pour atteinte aux bonnes moeurs et aux sentiments religieux: c’est la peine la plus sévère prononcée dans l’Allemagne wilhelminienne à l’encontre d’un auteur. Une certaine gauche spontanéiste, dans le sillage de mai 68, a tenté de récupérer Oskar Panizza mais n’a jamais pu annexer son antisémitisme affiché, de facture pansexualiste et délirante. Panizza, en effet, voyait le judaïsme, et le catholicisme figé, pharisaïque, qui en découlait, comme une source de l’anti-vitalisme dominant en Europe qui conduit, affirmait-il avec l’autorité du médecin-psychiatre, à l’affadissement des âmes et à la perversité sexuelle. Ses tribulations, jugées scandaleuses, le conduisent à un exil suisse puis français afin d’échapper à une condamnation en Allemagne pour lèse-majesté. En 1904, pour se soustraire au jugement qui allait immanquablement le condamner, il sort nu dans la rue, est arrêté, considéré comme fou et interné dans un asile psychatrique, où il mourra en 1921.

Insolence et moqueries dans ce combat métapolitique de libération nationale seront incarnées par Oskar Panizza (1853-1921), psychiatre et médecin militaire, auteur de pièces de théâtre et de poèmes. Panizza s’insurge contre le moralisme étouffant de son époque, héritage du formatage chrétien. Pour lui, la sensualité (souvent hyper-sexualisée) est la force motrice de la littérature et de l’art, par voie de conséquence, le moralisme ambiant est totalement incompatible avec le génie littéraire. Panizza consigne ces visions peu conventionnelles (mais dérivées d’une certaine psychanalyse) et blasphématoires dans une série d’écrits et de conférences visant à détruire l’image édulcorée que les piétistes se faisait de l’histoire de la littérature allemande. Dans une pièce de théâtre, “Das Liebeskonzil”, il se moque du mythe chrétien de la Sainte Famille, ce qui lui vaut une condamnation à un an de prison pour atteinte aux bonnes moeurs et aux sentiments religieux: c’est la peine la plus sévère prononcée dans l’Allemagne wilhelminienne à l’encontre d’un auteur. Une certaine gauche spontanéiste, dans le sillage de mai 68, a tenté de récupérer Oskar Panizza mais n’a jamais pu annexer son antisémitisme affiché, de facture pansexualiste et délirante. Panizza, en effet, voyait le judaïsme, et le catholicisme figé, pharisaïque, qui en découlait, comme une source de l’anti-vitalisme dominant en Europe qui conduit, affirmait-il avec l’autorité du médecin-psychiatre, à l’affadissement des âmes et à la perversité sexuelle. Ses tribulations, jugées scandaleuses, le conduisent à un exil suisse puis français afin d’échapper à une condamnation en Allemagne pour lèse-majesté. En 1904, pour se soustraire au jugement qui allait immanquablement le condamner, il sort nu dans la rue, est arrêté, considéré comme fou et interné dans un asile psychatrique, où il mourra en 1921.

Le “Simplicissimus”

En 1896 se crée à Munich la fameuse revue satirique “Simplicissimus” qui, d’emblée, se donne pour tâche de lutter contre toutes les formes de puritanisme, contre le culte des parades et de la gloriole propre au wilhelminisme, contre la prussianisation de l’Allemagne du Sud (“Simplicissimus” lutte à la fois contre le prussianisme et le catholicisme, la Prusse étant perçue comme un “Etat rationnel”, trop sérieux et donc “ennemi de la Vie”), contre le passéisme bigot et rural de la Bavière. On peut dès lors constater que la revue joue sur un éventail d’éléments culturels et politiques présents en Bavière depuis les années 70 du 19ème siècle. Le symbole de la revue est un “bouledogue rouge”, dont les dents symbolisent l’humour agressif et le mordant satirique que la revue veut incarner. Le mot d’ordre des fondateurs du “Simplicissimus” est donc “bissig sein”, “être mordant”. Cette attitude, prêtée au bouledogue rouge, veut faire comprendre au public que la revue n’adoptera pas le ton des prêcheurs moralistes, qu’elle n’entend pas répéter inlassablement des modes de pensée fixes et inaltérables, tous signes patents d’une “mort spirituelle”. En effet, selon Dilthey (puis selon l’heideggerien Hans Jonas), on ne peut définir une chose que si elle est complètement morte, donc incapable de produire du nouveau, par l’effet de sa vitalité, même atténuée.

En 1896 se crée à Munich la fameuse revue satirique “Simplicissimus” qui, d’emblée, se donne pour tâche de lutter contre toutes les formes de puritanisme, contre le culte des parades et de la gloriole propre au wilhelminisme, contre la prussianisation de l’Allemagne du Sud (“Simplicissimus” lutte à la fois contre le prussianisme et le catholicisme, la Prusse étant perçue comme un “Etat rationnel”, trop sérieux et donc “ennemi de la Vie”), contre le passéisme bigot et rural de la Bavière. On peut dès lors constater que la revue joue sur un éventail d’éléments culturels et politiques présents en Bavière depuis les années 70 du 19ème siècle. Le symbole de la revue est un “bouledogue rouge”, dont les dents symbolisent l’humour agressif et le mordant satirique que la revue veut incarner. Le mot d’ordre des fondateurs du “Simplicissimus” est donc “bissig sein”, “être mordant”. Cette attitude, prêtée au bouledogue rouge, veut faire comprendre au public que la revue n’adoptera pas le ton des prêcheurs moralistes, qu’elle n’entend pas répéter inlassablement des modes de pensée fixes et inaltérables, tous signes patents d’une “mort spirituelle”. En effet, selon Dilthey (puis selon l’heideggerien Hans Jonas), on ne peut définir une chose que si elle est complètement morte, donc incapable de produire du nouveau, par l’effet de sa vitalité, même atténuée.

L’homme qui se profile derrière la revue “Simplicissimus”, en abrégé “Der Simpl’”, est Albert Langen (fondateur d’une maison d’édition qui existe toujours sous le nom de “Langen-Müller”). Il est alors âgé de 27 ans. Il rejette le wilhelminisme comme David Herbert Lawrence rejetait le victorianisme en Angleterre ou August Strindberg l’oscarisme en Suède. Cette position anti-wilhelminienne ne participe pas d’une hostilité au patriotisme allemand: au contraire, Albert Langen veut, pour la nation, contribuer à faire éclore des idéaux combattifs, finalement assez agressifs. Les modèles dont il s’inspire pour sa revue sont français car en France existe une sorte de “métapolitique satirique”, incarnée, entre autres initiatives, par le “Gil Blas illustré”. Pour confectionner le pendant allemand de cette presse parisienne irrévérencieuse, Langen recrute Ludwig Thoma, virtuose des injures verbales, comme le seront aussi un Léon Daudet en France ou un Léon Degrelle en Belgique; ensuite l’Israélite Thomas Theodor Heine, excellent caricaturiste qui fustigeait les philistins, les ploutocrates, les fonctionnaires et les officiers. Le dramaturge Frank Wedekind se joint au groupe rédactionnel pour railler les hypocrisies de la société moderne, industrialisée et urbanisée. Langen, Heine et Wedekind finissent par être, à leur tour, poursuivis pour crime de lèse-majesté. Langen s’exile à Paris. Heine écope de six mois de prison et Wedekind de sept mois. Du coup, la revue, qui tirait à 15.000 exemplaires, peut passer à un tirage de 85.000.

Pour une armée nouvelle

Les moqueries adressées à la personne de l’Empereur ne signifient pas que nos trois auteurs niaient la nécessité d’une autorité monarchique ou impériale. Au contraire, leur objectif est de rétablir l’autorité de l’Etat face à un monarque qui est “pose plutôt que substance”, attitude risible, estiment-ils, qui s’avère dangereuse pour la substance politique du IIème Reich. Les poses et les parades du wilhelminisme sont la preuve, disaient-ils, d’une immaturité politique dangereuse face à l’étranger, plus équilibré et moins théâtral dans ses affirmations. S’ils critiquaient la caste des officiers modernes, recrutés hors des catégories sociales paysannes et aristocratiques traditionnellement pourvoyeuses de bons soldats, c’est parce que ces nouveaux officiers modernes étaient brutaux et froids et non plus sévères et paternels: nos auteurs plaident pour une armée efficace, soudée, capable de prester les tâches qu’on réclame d’elle. De même, notre trio du “Simpl’”, derrière leurs satires, réclament une meilleure formation technique de la troupe et fustigent l’anti-militarisme des sociaux-démocrates.

Sur le plan géopolitique, la revue “Simplicissimus” a fait preuve de clairvoyance. En 1903, elle réclame une attitude allemande plus hostile aux Etats-Unis, qui viennent en 1898 d’arracher à l’Espagne les Philippines et ses possessions dans les Caraïbes, l’Allemagne héritant de la Micronésie pacifique auparavant hispanique. L’Allemagne et l’Europe, affirmaient-ils, doivent trouver une réponse adéquate à la Doctrine de Monroe, qui vise à interdire le Nouveau Monde aux vieilles puissances européennes et à une politique agressive de Washington qui chasse les Européens du Pacifique, en ne tenant donc plus compte du principe de Monroe, “l’Amérique aux Américains”. Le “Simpl’” adopte ensuite une attitude favorable au peuple boer en lutte contre l’impérialisme britannique. Il est plus souple à l’égard de la France (qui avait offert l’asile politique à Langen). Il est en revanche hostile à la Russie, alliée traditionnelle de la Prusse.

Les cabarets

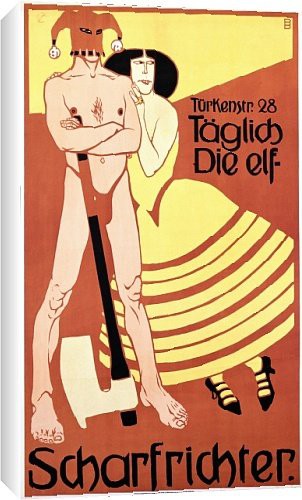

A côté du “Simplicissimus”, le Munich de la première décennie du 20ème siècle voit naître le cabaret “Die Elf Scharfrichter” (“Les onze bourreaux”) qui marquera durablement la chronique entre 1901 et 1903. Ce cabaret, lui aussi, se réfère à des modèles étrangers ou non bavarois: “Le chat noir” de Paris, “Il quatre cats” de Barcelone, le “Bat” de Moscou et l’“Überbrettl” de Berlin. Les inspirateurs français de ce cabaret munichois étaient Marc Henry et Achille Georges d’Ailly-Vaucheret. Mais Berlinois et Bavarois appliquent les stratégies du rire et de l’arrachage des masques préconisées par Nietzsche. En effet, la référence au comique, à l’ironie et au rire chez Nietzsche est évidente: des auteurs contemporains comme Alexis Philonenko ou Jenny Gehrs nous rappellent l’importance critique de ce rire nietzschéen, antidote précieux contre les routines, les ritournelles des conformistes et des pharisiens puis, aujourd’hui, contre la critique aigre et inféconde lancée par l’Ecole de Francfort et Jürgen Habermas. Jenny Gehrs démontre que les cabarets et leur pratique de la satire sont étroitement liés aux formes de critique que suggérait Nietzsche: pour celui-ci, l’ironie déconstruit et détruit les systèmes de valeurs et les modes de pensée qui figent et décomposent par leurs raideurs et leur incapacité vitale à produire de la nouveauté féconde. L’ironie est alors expression de la joie de vivre, de la légèreté d’âme, ce qui n’induit pas une absence de sériosité car le comique, l’ironie et la satire sont les seules voies possibles pour échapper à l’ère du nihilisme, les raideurs, rigidités, pesanteurs ne produisant que “nihil”, tout comme le “politiquement correct” et les conventions idéologiques de notre temps ne produisent aucune pensée féconde, aucune pensée capable de sortir des ornières où l’idéologie et les praxis dominantes se sont enlisées. La pratique de l’ironie implique d’adopter une pensée radicale complètement dépourvue d’indulgence pour les conventions établies qui mutilent et ankylosent les âmes. L’art, pour nos contestataires munichois comme pour Jenny Gehrs, est le moyen qu’il faut déployer pour détruire les raideurs et les rigidités qui mènent le monde à la mort spirituelle. Alexis Philonenko rappelle que sans le rire, propre de l’homme selon Bergson, les sociétés basculent à nouveau dans l’animalité et ruinent les ressorts et les matrices de leur propre culture de base. Si ne règnent que des constructions idéalisées (par les médiacrates par exemple) ou posées comme indépassables ou éternelles, comme celle de la pensée unique, de la bien-pensance ou du “politiquement correct”, le monde sombrera dans la mélancolie, signe du nihilisme et du déclin de l’homme européen. Dans ce cas, il n’y a déjà plus de perspectives innovantes, plus aucune possibilité de faire valoir nuances ou diversités. Le monde devient gris et terne. Pour nos cabaretistes munichois, le wilhelminisme était une praxis politique dominante qui annonçait déjà ce monde gris à venir, où l’homme ne serait plus qu’un pantins aux gestes répétitifs. Il fallait réagir à temps, imméditement, pour que la grisaille envahissante ne dépasse pas la première petite étape de son oeuvre de “monotonisation”.

A côté du “Simplicissimus”, le Munich de la première décennie du 20ème siècle voit naître le cabaret “Die Elf Scharfrichter” (“Les onze bourreaux”) qui marquera durablement la chronique entre 1901 et 1903. Ce cabaret, lui aussi, se réfère à des modèles étrangers ou non bavarois: “Le chat noir” de Paris, “Il quatre cats” de Barcelone, le “Bat” de Moscou et l’“Überbrettl” de Berlin. Les inspirateurs français de ce cabaret munichois étaient Marc Henry et Achille Georges d’Ailly-Vaucheret. Mais Berlinois et Bavarois appliquent les stratégies du rire et de l’arrachage des masques préconisées par Nietzsche. En effet, la référence au comique, à l’ironie et au rire chez Nietzsche est évidente: des auteurs contemporains comme Alexis Philonenko ou Jenny Gehrs nous rappellent l’importance critique de ce rire nietzschéen, antidote précieux contre les routines, les ritournelles des conformistes et des pharisiens puis, aujourd’hui, contre la critique aigre et inféconde lancée par l’Ecole de Francfort et Jürgen Habermas. Jenny Gehrs démontre que les cabarets et leur pratique de la satire sont étroitement liés aux formes de critique que suggérait Nietzsche: pour celui-ci, l’ironie déconstruit et détruit les systèmes de valeurs et les modes de pensée qui figent et décomposent par leurs raideurs et leur incapacité vitale à produire de la nouveauté féconde. L’ironie est alors expression de la joie de vivre, de la légèreté d’âme, ce qui n’induit pas une absence de sériosité car le comique, l’ironie et la satire sont les seules voies possibles pour échapper à l’ère du nihilisme, les raideurs, rigidités, pesanteurs ne produisant que “nihil”, tout comme le “politiquement correct” et les conventions idéologiques de notre temps ne produisent aucune pensée féconde, aucune pensée capable de sortir des ornières où l’idéologie et les praxis dominantes se sont enlisées. La pratique de l’ironie implique d’adopter une pensée radicale complètement dépourvue d’indulgence pour les conventions établies qui mutilent et ankylosent les âmes. L’art, pour nos contestataires munichois comme pour Jenny Gehrs, est le moyen qu’il faut déployer pour détruire les raideurs et les rigidités qui mènent le monde à la mort spirituelle. Alexis Philonenko rappelle que sans le rire, propre de l’homme selon Bergson, les sociétés basculent à nouveau dans l’animalité et ruinent les ressorts et les matrices de leur propre culture de base. Si ne règnent que des constructions idéalisées (par les médiacrates par exemple) ou posées comme indépassables ou éternelles, comme celle de la pensée unique, de la bien-pensance ou du “politiquement correct”, le monde sombrera dans la mélancolie, signe du nihilisme et du déclin de l’homme européen. Dans ce cas, il n’y a déjà plus de perspectives innovantes, plus aucune possibilité de faire valoir nuances ou diversités. Le monde devient gris et terne. Pour nos cabaretistes munichois, le wilhelminisme était une praxis politique dominante qui annonçait déjà ce monde gris à venir, où l’homme ne serait plus qu’un pantins aux gestes répétitifs. Il fallait réagir à temps, imméditement, pour que la grisaille envahissante ne dépasse pas la première petite étape de son oeuvre de “monotonisation”.

Franziska zu Reventlow

Franziska zu Reventlow est la figure féminine qui opère la jonction entre ce Schwabing anarchisant et la “révolution conservatrice” proprement dite, parce qu’elle a surtout fréquenté le cercle des Cosmiques autour de Stefan George, où se manifestaient également deux esprits profonds, Alfred Schuler et Ludwig Klages, dont la pensée n’a pas encore été entièrement exploitée jusqu’ici en tous ses possibles. David Clay Large définit la vision du monde de Franziska zu Reventlow comme “un curieux mélange d’idées progressistes et réactionnaires”. Surnommée la “Reine de Schwabing”, elle est originaire d’Allemagne du Nord, de Lübeck, d’une famille aristocratique connue, mais, très tôt, elle a rué dans les brancards, sa nature rebelle passant outre toutes les conventions sociales. La lecture du Norvégien Ibsen —il y avait un “Ibsen-Club” à Lübeck— du Français Emile Zola, du socialiste allemand Ferdinand Lassalle et, bien entendu, de Friedrich Nietzsche, dont le “Zarathoustra” constituait sa “source sacrée” (“geweihte Quelle”). Elle arrive à Schwabing à 22 ans et, aussitôt, Oskar Panizza la surnomme “la Vénus du Slesvig-Holstein” (“Die schleswig-holsteinsche Venus”), tout en ajoutant, perfide, qu’elle était “très sale”. Les frasques de Franziska ont choqué sa famille qui l’a déshéritée. A Munich, elle crève de faim, ne prend qu’un maigre repas par jour et se came au laudanum pour atténuer les douleurs qui l’affligent. Rapidement, elle collectionne quelques dizaines d’amants, se posant comme “mère libre” (“freie Mutter”) et devenant ainsi l’icône du mouvement féministe, une sorte de “sainte païenne”.

Quel est le “féminisme” de Franziska zu Reventlow? Ce n’est évidemment pas celui qui domine dans les esprits de nos jours ou qui a animé le mouvement des suffragettes. Pour la Vénus de Schwabing, le mouvement de libération des femmes ne doit pas demander à ce qu’elles puissent devenir banquières ou courtières en assurances ou toute autre horreur de ce genre. Non, les femmes vraiment libérées, pour Franziska zu Reventlow, doivent incarner légèreté, beauté et joie, contrairement aux émancipées acariâtres que nous avons connues naguère, les “Emanzen” dont se moquent aujourd’hui les Allemands. Franziska les appelaient déjà les “sombres viragos” (“Die finstere Viragines”). Si les femmes libérées ne deviennent ni légères ni belles ni joyeuses le monde deviendra atrocement ennuyeux et sombrera dans la névrose, bannissant en même temps toute forme charmante d’érotisme.

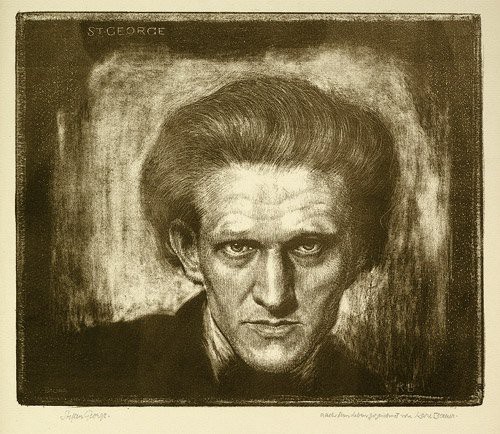

Les “Cosmiques” de Schwabing

Malgré le scandale que suscite ses positions féministes et libératrices, Franziska zu Reventlow demeure d’une certaine manière “conservatrice” car elle valorise le rôle de la femme en tant que mère biologique, dispensatrice de vie mais aussi d’éducation. La femme doit communiquer le sens de la beauté à ses enfants, les plonger dans le patrimoine littéraire de leur nation et de l’humanité toute entière. Cette double fonction, à la fois révolutionnaire et conservatrice, Franziska zu Reventlow la doit à sa fréquentation du cercle des “Cosmiques” de Schwabing, autour de Karl Wolfskehl et Stefan George, d’une part, d’Alfred Schuler et Ludwig Klages, d’autre part, avant la scission du groupe en deux clans bien distincts. Les “Cosmiques”, au nom d’une esthétique à la fois grèco-romaine, médiévisante et romantique, teintée de pré-raphaélisme et d’Art nouveau, présentaient tous les affects anti-industriels de l’époque, déjà repérables chez leurs prédécesseurs anglais; ils vont également renouer avec l’anti-rationalisme des premiers romantiques et manifester des affects anti-parlementaires: la raison conduit, prétendaient-ils, aux horreurs industrielles de la sur-urbanisation inesthétique et aux parlottes stériles des députés incultes, qui se prennent pour des émules de Socrate en n’émettant que de purs discours dépourvus de tous sentiments. Les “Cosmiques” toutefois ne renouent pas avec le christianisme romantique d’un Novalis, par exemple: ils déploient, surtout chez Schuler et Klages, une critique radicale du christianisme et entendent retourner aux sources païennes de la culture européenne pré-hellénique qu’ils appeleront “tellurique”, “chtonienne” ou “pélasgique”. Ce paganisme est, en filigrane, une révolte contre les poncifs catholiques du conservatisme bavarois qui n’abordent la spiritualité ou la “carnalité” de l’homme qu’en surface, avec la suffisance du pharisaïsme: pour les “Cosmiques”, “il existe des chemins sombres et secrets”, qu’il faudra redécouvrir pour redonner une “aura” à la culture, pour la ramener à la lumière. Franziska zu Reventlow, dans ses souvenirs de Schwabing, où elle se moque copieusement des “Cosmiques”, dont certains étaient tout-à-fait insensibles aux séductions de la féminité, que les hommes et les femmes qui emprunteront ces voies “sombres et secrètes” seront les initiés de demain, les “Enormes” (“Die Enormen”), tandis que ceux qui n’auront jamais l’audace de s’y aventurer ou qui voudront les ignorer au nom de conventions désuètes ou étriquées, seront les “Sans importance” (“Die Belanglosen”).

De Bachofen à Klages

Si Stefan George a été le poète le plus célèbre du groupe des “Cosmiques”, Ludwig Klages, qui se détachera du groupe en 1904, en a indubitablement été le philosophe le plus fécond, encore totalement inexploré aujourd’hui en dehors des frontières de la germanophonie. Figure de proue de ce qu’Armin Mohler a défini comme la “révolution conservatrice”, Klages ne basculera jamais dans une tentation politique quelconque; il étudiera Bachofen et Nietzsche, fusionnera leur oeuvre dans une synthèse qui se voudra “chtonienne” ou “tellurique”, tout en appliquant ses découvertes philosophiques à des domaines très pratiques comme la science de l’expression, dont les chapitres sur la graphologie le rendront mondialement célèbre. La postérité a surtout retenu de lui cette dimension de graphologue, sans toutefois vouloir se rappeler que la graphologie de Klages est entièrement tributaire de son interprétation des oeuvres de Bachofen et Nietzsche. En effet, Klages a été l’un des lecteurs les plus attentifs du philosophe et philologue bâlois Bachofen, issu des facultés de philologie classique de Bâle, tout comme Nietzsche. Klages énonce, suite à Bachofen, une théorie du matriarcat primordial, expression spontanée et non détournée de la Vie mouvante et fluide que le patriarcat a oblitéré au nom de l’Esprit, censé rigidifier les expressions vitales. L’histoire du monde est donc une lutte incessante entre la Vie et l’Esprit, entre la culture (matriarcale) et la civilisation (patriarcale). Alfred Schuler, mentor de Klages mais qui n’a laissé derrière lui que des fragments, mourra lors d’une intervention chirurgicale en 1923; Klages s’exilera en Suisse, où il décédera en 1956, après avoir peaufiné son oeuvre qui attend encore et toujours d’être pleinement explorée dans diverses perspectives: écologie, géophilosophie, proto-histoire, etc. Quant à Franziska zu Reventlow, elle quittera Munich pour une autre colonie d’artistes basée à Ascona en Suisse, une sorte de nouveau Schwabing avec, en plus, l’air tonifiant des Alpes tessinoises. Elle y mourra en 1918.

Thomas Mann patriote

La guerre de 1914 balaie le monde de Schwabing, que les conservateurs aigris voulaient voir disparaître, pour qu’il ne puisse plus les ridiculiser. Bon nombre d’artistes s’engagent dans l’armée, dont le poète Richard Dehmel et les peintres August Macke et Franz Marc (du groupe “Blauer Reiter”, le “Cavalier bleu”) qui, tous deux, ne reviendront pas des tranchées. Le “Simplicissimus” cesse de brocarder cruellement les officiers, ces “analphabètes en uniforme”, et les généraux, ces “sombres simplets”, et devient un organe patriotique intransigeant, sous prétexte qu’en temps de guerre, quand la patrie est en danger, “les muses doivent se taire” et qu’il faut participer “à une guerre qui nous est imposée” et “au combat pour défendre la culture menacée par l’étranger (belliciste)”. Thomas Mann participe à l’effort de guerre en opposant la culture (vivante, tirée d’un humus précis) à la civilisation dans un opuscule patriotique intitulé “Gedanken im Kriege” (“Idées en temps de guerre”). La culture (allemande) pour Mann, en cette fin août 1914, est “homogénéité, style, forme, attitude et bon goût”. Quant à la “civilisation”, représentée par l’Ouest, elle est “rationalité (sèche), esprit des Lumières, édulcoration, moralisme, scepticisme et dissolution”. La tâche de l’Allemagne, dans cette guerre est de défendre la fécondité vitale de la culture contre les attaques de la civilisation qui entend “corseter” les âmes, leur faire perdre leurs élans, édulcorer la littérature et la musique qui ne peuvent se développer que sur un terreau “culturel” et non “civilisationnel”. Ces idées nationales de Thomas Mann sont consignées dans “Betrachtungen eines Unpolitischen” (“Considérations d’un apolitique”). Son frère Heinrich Mann, en revanche, plaidait pour une civilisation marquée par l’humanisme de Zola, adepte d’une justice pour chaque individu, au-delà de toute institution ou cadre politique, un Zola qui s’était précisément hissé, lors de l’affaire Dreyfus, au-dessus des institutions politiques de la France: pour Heinrich, Thomas aurait dû prendre une position similaire à l’auteur du “J’accuse” et se hisser au-dessus de l’idée patriotique et de l’Etat semi-autoritaire du wilhelminisme. A partir des années vingt, les deux frères se réconcilieront sur base des idées “occidentales” de Heinrich.

Noire vision spenglerienne

Oswald Spengler était revenu à Munich en 1911, après y avoir passé une année d’étude en 1901: toujours amoureux de la ville bavaroise, il était cependant déçu en s’y réinstallant. Il ne retrouvait plus intact le style classique de Louis I, y découvrait en revanche “l’ornementalisme imbécile” de l’“Art Nouveau” et les “escroqueries expressionnistes”, toutes expressions du déclin qui affecte l’Europe entière. Pour Spengler, qui s’apprête à rédiger sa somme “Der Untergang des Abendlandes”, les affres de décadence qui marquent Munich sont autant de symboles du déclin général de l’Europe, trop influencée par les idées “civilisatrices”. Pour Spengler, la transition entre, d’une part, la phase juvénile que constitue toute culture, créatrice et d’abord un peu fruste, et, d’autre part, la phase sénescente de la civilisation, s’opère inéluctablement, comme une loi biologique et naturelle. Les hommes —les porteurs et les vecteurs de culture vieillissants— se mettent à désirer le confort et le raffinement, abandonnent les exigences créatrices de leur culture de départ, n’ont plus la force juvénile d’innover: tous les peuples d’Occident subiront ce processus de sénescence pour en arriver d’abord à un stade de lutte planétaire entre “pouvoirs césariens”, ensuite à un stade d’uniformité généralisée, à une ère des masses abruties, parquées dans des villes tentaculaires, dont l’habitat sera constitué de “casernements” sordides et sans charme. Ces masses recevront, comme dans le Bas-Empire, du pain et des jeux. Tel est, en gos, le processus de déclin que Spengler a voulu esquisser dans “Der Untergang des Abendlandes”.

Oswald Spengler était revenu à Munich en 1911, après y avoir passé une année d’étude en 1901: toujours amoureux de la ville bavaroise, il était cependant déçu en s’y réinstallant. Il ne retrouvait plus intact le style classique de Louis I, y découvrait en revanche “l’ornementalisme imbécile” de l’“Art Nouveau” et les “escroqueries expressionnistes”, toutes expressions du déclin qui affecte l’Europe entière. Pour Spengler, qui s’apprête à rédiger sa somme “Der Untergang des Abendlandes”, les affres de décadence qui marquent Munich sont autant de symboles du déclin général de l’Europe, trop influencée par les idées “civilisatrices”. Pour Spengler, la transition entre, d’une part, la phase juvénile que constitue toute culture, créatrice et d’abord un peu fruste, et, d’autre part, la phase sénescente de la civilisation, s’opère inéluctablement, comme une loi biologique et naturelle. Les hommes —les porteurs et les vecteurs de culture vieillissants— se mettent à désirer le confort et le raffinement, abandonnent les exigences créatrices de leur culture de départ, n’ont plus la force juvénile d’innover: tous les peuples d’Occident subiront ce processus de sénescence pour en arriver d’abord à un stade de lutte planétaire entre “pouvoirs césariens”, ensuite à un stade d’uniformité généralisée, à une ère des masses abruties, parquées dans des villes tentaculaires, dont l’habitat sera constitué de “casernements” sordides et sans charme. Ces masses recevront, comme dans le Bas-Empire, du pain et des jeux. Tel est, en gos, le processus de déclin que Spengler a voulu esquisser dans “Der Untergang des Abendlandes”.

Le déclin de Munich et de toute l’Europe était donc en germe avant le déclenchement de la première grande conflagration intereuropéenne. La guerre accélère le processus. Au lendemain de l’armistice de novembre 1918, nous aurons donc affaire à un autre Munich et à une autre Europe. Une autre histoire, bien différente, bien plus triste, pouvait commencer: celle de l’après-Schwabing. Avant d’assister à la lutte plénétaire entre les nouveaux Césars (Hitler, Staline, Churchill, Roosevelt). Après la victoire du César américain, l’ère des masses abruties par la consommation effrénée et par le confort matériel a commencé. Nous y sommes toujours, malgré les ressacs dus aux crises: l’aura des Cosmiques n’élit plus personne. Les masses abruties sont là, omniprésentes. Les villes tentaculaires détruisent les cultures, au Japon, au Mexique, en Afrique. Et pas seulement en Europe et en Amérique du Nord. Les jeux virtuels sont distribués à profusion. Spengler avait raison.

Robert Steuckers.

(Forest-Flotzenberg, Vlotho im Wesergebirge, été 2002).