Orwell

1984... 19841/2... 1985, ou d'Orwell à Burgess

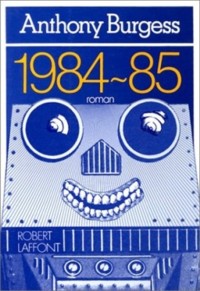

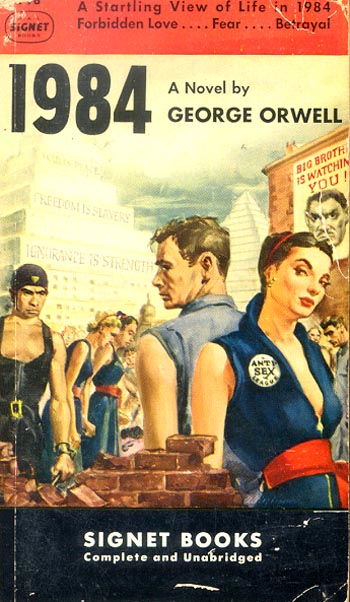

1984 fut incontestablement l'année Orwell. Une abondante littérature et même un film remirent à l'honneur l'œuvre immortelle de cet ancien combattant de la Guerre d'Espagne que fut Orwell. Beaucoup de critiques s'obstinent à voir, dans son chef-d'œuvre, 1984, une description un peu exagérée de notre monde actuel. Ils affirment que les éléments décrits par Orwell et non encore advenus dans notre monde quotidien, seront réalité dans un avenir plus ou moins rapproché. D'autres pensent que le monde de 1984 ne ressemble qu'à certaines facettes de la réalité soviétique et se félicitent, en guise de conclusion, de vivre dans l'hémisphère libre, lisez occidental. La critique d'un autre génie littéraire, compatriote d'Orwell, mérite une attention toute particulière. Car cette critique transcende nettement les bavardages des littérateurs médiatiques et des sociologues abscons. Cet écrivain, qui a tenté une critique nouvelle d'Orwell, n'est autre que le très célèbre Anthony Burgess, créateur de A Clockwork Orange (Orange mécanique). Il a écrit, à l'occasion de l'année Orwell, un ouvrage resté trop ignoré des médias et qui s'intitule significativement 1985.

1984 fut incontestablement l'année Orwell. Une abondante littérature et même un film remirent à l'honneur l'œuvre immortelle de cet ancien combattant de la Guerre d'Espagne que fut Orwell. Beaucoup de critiques s'obstinent à voir, dans son chef-d'œuvre, 1984, une description un peu exagérée de notre monde actuel. Ils affirment que les éléments décrits par Orwell et non encore advenus dans notre monde quotidien, seront réalité dans un avenir plus ou moins rapproché. D'autres pensent que le monde de 1984 ne ressemble qu'à certaines facettes de la réalité soviétique et se félicitent, en guise de conclusion, de vivre dans l'hémisphère libre, lisez occidental. La critique d'un autre génie littéraire, compatriote d'Orwell, mérite une attention toute particulière. Car cette critique transcende nettement les bavardages des littérateurs médiatiques et des sociologues abscons. Cet écrivain, qui a tenté une critique nouvelle d'Orwell, n'est autre que le très célèbre Anthony Burgess, créateur de A Clockwork Orange (Orange mécanique). Il a écrit, à l'occasion de l'année Orwell, un ouvrage resté trop ignoré des médias et qui s'intitule significativement 1985.

Globalement, Burgess estime que la vision que nous transmet Orwell est exagérée et improbable. Tout d'abord, écrit Burgess dans la première partie de son 1985, les éléments essentiels de 1984 sont trop liés à une époque historique précise pour avoir réelle valeur prophétique. « La Grande-Bretagne décrite par Orwell, avec ses omniprésentes odeurs de choux cuits, ses rations de viande et sa pénurie de cigarettes n'est pour Burgess qu'une image trop reconnaissable de l'ère d'austérité et de socialisme qui suivit les années de guerre (celle de 39-45, ndlr) », écrit Marc Paillot (The Dystopian Novels of Anthony Burgess, mémoire de licence, Bruxelles, 1984).

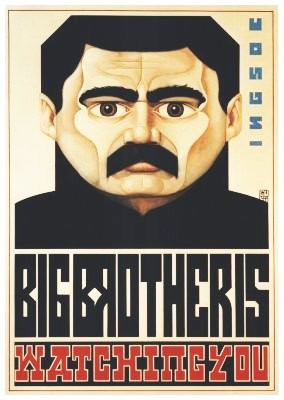

En effet, il semblerait que l'Ingsoc orwellien (abréviation pour English Socialism, idéologie officielle dans le monde de 1984 [expression de la pensée unique de Big Brother]) ne soit qu'une caricature in absurdo du régime socialiste (travailliste) de Mr. Attlee. Mais, plutôt que tyrannique, le régime de Mr. Attlee fut paternaliste (Cf. Paillot, op. cit.). Dans sa critique de 1984, Burgess prétend qu'Orwell a exprimé en fait la rancune ou du moins les sentiments ambigus de sa génération à l'égard de la politique intérieure anglaise de 1948 (“84” étant, rappelons-le, l'inverse de “48”).

Ensuite, dit Burgess, 1984 nous présente un monde qui repose sur une seule motivation : la haine. Le fonctionnaire O'Brien y explique à ses victimes que le « grand et terrible but du Parti est un monde de peur et de trahison, de torture (...), un monde d'où toute notion de merci sera progressivement évacuée ». Selon Burgess, une telle société ne peut survivre et certainement pas à l'échelle mondiale. Aucun régime ne peut s'alimenter impunément à la seule source de la haine et de la trahison. Marc Paillot insiste sur ce point avec pertinence : « Le régime appelé Ingsoc (English Socialism ?) dont le but n'est même plus le pouvoir mais d'infliger la souffrance ne peut être, même dans le cas de 1984, qu'une aberration temporaire. Ingsoc n'est dans ce sens, non une représentation de la Puissance, mais, n'en représente qu'une métaphore » (op.cit.).

Burgess critique également la division du monde en 3 blocs ou zones de puissance qui apparaît dans le 1984 d'Orwell. Il déclare cette vision irréaliste. Pour les lecteurs de Vouloir et Orientations habitués à l'argumentation géopolitique, bornons-nous à constater, ici, que George Orwell imaginait, à l'aube des années 50, qu'une superpuissance eurasiatique (le bloc imaginé par Haushofer, Niekisch et les signataires du Pacte germano-soviétique d'août 1939) allait se constituer pour défier le Nouveau Monde et l'Océania thalassocratique, c'est-à-dire les États-Unis avec leur arrière-cour sud-américaine et le Commonwealth.

Mais, il nous apparaît légitime de poser à Burgess quelques questions critiques quand il nous expose son scepticisme en analysant le rôle joué par les mass-médias dans la contre-utopie orwellienne. Selon Orwell, les mass-médias serviraient le grand dessein des dictatures réelles ou potentielles. Pourtant, dit Burgess, au lieu de voir les traits sérieux et sévères de Big Brother sur nos petits écrans, nous sommes contraints de subir d'interminables successions de spots publicitaires (M. Paillot, op.cit.). Bien qu'il admette que la société de consommation soit une forme moderne de tyrannie — nous dirions plutôt qu'il s'agit d'un totalitarisme doux et tiède — Marc Paillot reprend la critique de Burgess : Orwell s'est, d'après eux, complètement trompé dans ce domaine.

Mais, il nous apparaît légitime de poser à Burgess quelques questions critiques quand il nous expose son scepticisme en analysant le rôle joué par les mass-médias dans la contre-utopie orwellienne. Selon Orwell, les mass-médias serviraient le grand dessein des dictatures réelles ou potentielles. Pourtant, dit Burgess, au lieu de voir les traits sérieux et sévères de Big Brother sur nos petits écrans, nous sommes contraints de subir d'interminables successions de spots publicitaires (M. Paillot, op.cit.). Bien qu'il admette que la société de consommation soit une forme moderne de tyrannie — nous dirions plutôt qu'il s'agit d'un totalitarisme doux et tiède — Marc Paillot reprend la critique de Burgess : Orwell s'est, d'après eux, complètement trompé dans ce domaine.

Que faut-il en penser ? Lorsqu'on nous assène sans cesse au petit écran les images d'un Reagan qui, “Big Smile” hollywoodien en prime, nous impose les vues de l'élite puritaine et droitière américaine ; lorsqu'on nous assène sans cesse les sourires mielleux d'un Karol Woytila qui, célibataire par la force des choses, prétend enseigner à ses ouailles comment vivre en mariage ; lorsqu'on nous assène sans cesse des feuilletons débiles et des spots publicitaires de même acabit, n'avons-nous pas affaire à autant de masques différents du Big Brother ? Diversité sans doute plus dangereuse que la monotonie que subissent les Est-Européens, saturés des photos retouchées de Staline, Brejnev, Andropov ou Gorbatchev.

« Le monde moderne exige notre argent et non point notre âme », écrit Paillot. Entendons par là que le consumérisme et les valeurs marchandes, souverains “–ismes” d'aujourd'hui, ne sollicitent pas particulièrement ce qu'il y a de meilleur en l'homme. La société de consommation enterre l'âme des peuples sous l'argent et les gadgets. Ces funérailles, accompagnées des rythmes saccadés des hit-parades truqués et des bénédictions reagano-papales, n'ont pas lieu à Disneyland, mais bien EN chacun d'entre nous.

Comme l'indique Paillot dans sa remarquable étude des romans dystopiques de Burgess [dystopie = “utopies négatives”], en tant qu'individus, nous sommes impuissants face à la marée consumériste comme face aux régimes carcéraux de l'Est. La seule possibilité de combattre avec succès le marxisme-léninisme dégénéré en apparatchnikisme gérontocratique et l'angélisme rosebonbon du libéralisme hollywoodien, c'est de recourir aux consciences populaires européennes, vieilles de plusieurs millénaires. Cette renaissance-là nous est suggérée, notamment, par notre ami Guillaume Faye. Qui a su, de manière plus poignante que lui, réclamer une telle révolution ?

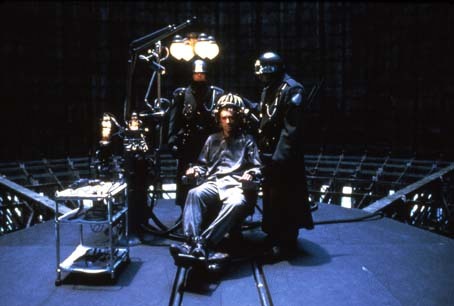

1984... Et après ? Après, il y a 1984 1/2. Tel aurait dû être le titre du film Brazil, une production d'un membre du désopilant groupe Monty Python (Brian's Life, The Holy Grail, etc...). Ce film demeure dans la ligne de The Meaning of Life, création du même groupe ; il est une critique particulièrement féroce à l'adresse de la société occidentale.

1984... Et après ? Après, il y a 1984 1/2. Tel aurait dû être le titre du film Brazil, une production d'un membre du désopilant groupe Monty Python (Brian's Life, The Holy Grail, etc...). Ce film demeure dans la ligne de The Meaning of Life, création du même groupe ; il est une critique particulièrement féroce à l'adresse de la société occidentale.

Au premier abord, Brazil nous apparaît défaitiste. En réalité, ce film est une sonnette d'alarme. En effet, Brazil nous montre, non sans humour et par le biais des péripéties étranges que vit le héros central, que l'ennemi à combattre immédiatement est à l'intérieur de nous-mêmes. Car c'est là qu'agit l'Hydre des solutions faciles, de la servitude, de la banalité et de l'auto-destruction. Dans ce film, les forces qu'il s'agit de réanimer et d'opposer à l'engloutissement lent mais certain dans le bain tiède que nous préparent prédicateurs (hypocrites) des droits de l'homme et multinationales, ne sont autres que l'imagination et la puissance créatrice. Rappelant par là le chef-d'œuvre de Michael Ende, Unendliche Geschichten, l'auteur du film semble vouloir démontrer que la régénération nécessaire de l'homme moderne doit passer par là, et que ces forces ne sont pas encore anéanties. Loin de là. Tant que l'amour et le Reinmenschliches (le pur-humain) existeront, il restera une lueur d'espoir dans ce monde sinistre que nous présente finalement Brazil. L'œuvre de Burgess s'inscrirait, selon Paillot, dans la même ligne, tandis que chez Orwell, toute notion d'amour ferait défaut.

Le film ne connaît pas de happy end : sans doute pour nous montrer à quel point nous avons le couteau sur la gorge. Tous les critiques de cinéma, trop spécialistes peut-être, sont d'accord pour définir le personnage principal comme le type même du anti-héros moderne. Je crois au contraire que ce personnage mérite le titre de héros à part entière, comme bon nombre de héros légendaires. Ne s'agit-il pas d'un reiner Tor (un fou pur, à la Parzifal), déplace dans un scénario futuriste ? Tous ses actes, ses mouvements et ses paroles s'inscrivent dans l'innocence d'une nouvelle jeunesse non préparée par et pour cette société de consommation hypocrite où se déroule Brazil. Il ne sera pourtant pas couronné Roi de la Table Ronde ou Maître du Graal renouvelé : per son sacrifice qui marque la fin du film, il espère éveiller notre conscience humaine. La mélodie qui continue après la fin du film n'est-elle pas la torche enflammée d'une force créatrice et d'une imagination ressuscitées, torche que le héros de l'écran remet à chaque spectateur ?

1984 1/2... Et après ? Après : 1985. Dans 1985, la contre-utopie d'Anthony Burgess, en quelque sorte sa version à lui de 1984, nous est décrite une Angleterre chaotique et entièrement dirigée par un syndicalisme tout-puissant. En cela, Burgess s'est sans doute basé sur la réelle puissance des syndicats britanniques (les trade unions) dont témoignaient, il y a peu, les grèves des mineurs.

1984 1/2... Et après ? Après : 1985. Dans 1985, la contre-utopie d'Anthony Burgess, en quelque sorte sa version à lui de 1984, nous est décrite une Angleterre chaotique et entièrement dirigée par un syndicalisme tout-puissant. En cela, Burgess s'est sans doute basé sur la réelle puissance des syndicats britanniques (les trade unions) dont témoignaient, il y a peu, les grèves des mineurs.

Dans l'œuvre d'Orwell, les dirigeants transforment et falsifient sans cesse l'Histoire, falsifications qui passent ensuite par le canal des médias. Les chefs de 1985, eux, mettent tout en œuvre pour évacuer la conscience historique et les fondements culturels de la société pour mieux asservir la population, en grande partie d'origine arabe. Ici également, Burgess emprunte des éléments qui marquent la réalité anglaise actuelle, où les capitaux arabes [allusion aux « rois du pétrole »] jouent un rôle prépondérant. Les moyens mis en œuvre pour liquider toute conscience historique et culturelle dans les cerveaux du peuple sont d'ordre pédagogique, idéologique et linguistique.

Le niveau de l'enseignement est progressivement diminué. « Il est effectivement plus facile d'assujettir une population de semi-illettrés que d'intellectuels ou même de gens moyennement cultives », écrit Marc Paillot. Heureusement que pareille chose ne puisse se passer que dans l'imagination de quelques écrivains,..

Ensuite, l'histoire a été réduite à une étude du syndicalisme avec une double conséquence : primo, c'est un excellent moyen de propagande (“Regarde comme ils t'exploitaient avant qu'il n'existe des syndicats”) et, secundo, cela empêchera, même à très court terme, la population d'imaginer que l'histoire fut peut-être autre chose qu'une longue et pénible évolution aboutissant tout naturellement à une forme de syndicalisme holiste (holistic syndicalism) ainsi que le suggère Marc Paillot.

Quant aux procédés linguistiques destinés à accélérer la soumission du peuple, il s'agit de transformations, de grossières simplifications syntaxiques. Cette nouvelle langue, le Worker's English n'est pas qu'un cauchemar dont il ne reste plus une trace à l'aube : sans vouloir entrer dans la problématique posée par l'invasion de mots et d'expressions anglo-saxonnes dans les autres langues, il suffit de citer un slogan publicitaire d'une chaîne belge de fast-food, au lecteur d'en juger : « Toi goûter nouveau shake ». Au seuil du XXIe siècle, l'homo occidentalis retourne dans les arbres.

Les excès de la “démocratisation”, le nivellement par le bas généralisé, constituent les pires fléaux qui frappent le monde d'aujourd'hui, remarque Paillot. Et a poursuit : « Nous avons déjà bien trop sacrifié sur l'autel de l'égalitarisme ».

C'est un exercice intellectuel assez vain de chercher ce qui est irréaliste dans les contre-utopies d'Orwell et de Burgess. Il est encore plus vain de les critiquer sous prétexte que tel ou tel détail ne s'est jamais concrétisé. L'important, c'est que chacune de ces œuvres réveille en nous l'instinct de survie propre à tous les êtres vivants. Avec cet instinct seul, nous pourrons retrouver la conscience nécessaire qui nous aidera à briser les chaînes des totalitarismes de toutes natures. Avec une nouvelle conscience historique, comme avec notre âme, renaîtra, tel le phénix de ses cendres, la liberté sacrée et fondamentalement aristocratique dont ont besoin les peuples européens.

► Ralf Van den Haute, Vouloir n°21-22, sept. 1985.

◘ Bibliographie complémentaire :

- Anthony Burgess, 1985, Hutchinson, London, 1978

- Bernard Crick, Georges Orwell, une vie, Balland, Paris, 1982

- Mark R. Hillegas, The Future as Nightmare : HG Wells and the Anti-Utopians, Southern Illinois Univ. Press, Carbondale & Edwardsville, 1967. Un des meilleurs ouvrages en anglais sur la littérature “dystopique”

- Essais, articles, lettres, G. Orwell, 4 vol., Ivréa / Encyclopédie des Nuisances, 1995-2001

- Au cœur de 1984 : l'héroïsme anti-utopique, P. Bourlier, Strasbourg, Verbigédition, 2002 (préface)

◘ Contrepoint : La satire du pouvoir : un genre intempestif ?

• Si un écrivain s'employait à composer une suite contemporaine à 1984, que devrait-il modifier par rapport à son modèle ?

Orwell a explicitement récusé une façon de lire 1984 comme une description d'événements à venir. Il a lui-même défini son livre comme une « satire », développant les implications logiques de la prémisse totalitaire. Il serait donc vain d'essayer de mettre 1984 à jour. Anthony Burgess a jadis commis un 1985 qui montrait seulement sa profonde incompréhension du livre. Le vrai maître d'Orwell, c'est Swift, qu'il lisait et relisait sans se lasser. Comment concevoir une révision des Voyages de Gulliver ? À la lecture d'une intéressante interview que le professeur Jacques Le Goff vient de donner au Point (n°1777, 5 oct. 2006), je suis frappé par cette remarque qu'exprime le grand historien en passant : « Je déteste un livre comme 1984 d'Orwell à cause de sa non-insertion dans l'histoire ». Mais, précisément, c'est là le sujet même dont traite Orwell. Car le totalitarisme en action, c'est la négation de l'histoire – à tout le moins, sa suspension effective et délibérée. Orwell en eut la première intuition lors de la guerre d'Espagne ; et l'on peut voir dans la révélation qu'il eut alors comme le premier germe de 1984. Il en fit la réflexion à Arthur Koestler, qui avait partagé cette même expérience : « L'Histoire s'est arrêtée en 1936 ». Ainsi, la propagande stalinienne effaça toutes traces de batailles gagnées par les républicains lorsqu'il s'agissait de milices anarchistes et inventa de grandes victoires communistes là où nul combat n'avait été livré. Dans la presse communiste, l'expérience du front qu'avaient vécue Orwell et ses camarades se trouva frappée de totale irréalité. L'exercice du pouvoir totalitaire ne peut tolérer l'existence d'une réalité historique.

Orwell a explicitement récusé une façon de lire 1984 comme une description d'événements à venir. Il a lui-même défini son livre comme une « satire », développant les implications logiques de la prémisse totalitaire. Il serait donc vain d'essayer de mettre 1984 à jour. Anthony Burgess a jadis commis un 1985 qui montrait seulement sa profonde incompréhension du livre. Le vrai maître d'Orwell, c'est Swift, qu'il lisait et relisait sans se lasser. Comment concevoir une révision des Voyages de Gulliver ? À la lecture d'une intéressante interview que le professeur Jacques Le Goff vient de donner au Point (n°1777, 5 oct. 2006), je suis frappé par cette remarque qu'exprime le grand historien en passant : « Je déteste un livre comme 1984 d'Orwell à cause de sa non-insertion dans l'histoire ». Mais, précisément, c'est là le sujet même dont traite Orwell. Car le totalitarisme en action, c'est la négation de l'histoire – à tout le moins, sa suspension effective et délibérée. Orwell en eut la première intuition lors de la guerre d'Espagne ; et l'on peut voir dans la révélation qu'il eut alors comme le premier germe de 1984. Il en fit la réflexion à Arthur Koestler, qui avait partagé cette même expérience : « L'Histoire s'est arrêtée en 1936 ». Ainsi, la propagande stalinienne effaça toutes traces de batailles gagnées par les républicains lorsqu'il s'agissait de milices anarchistes et inventa de grandes victoires communistes là où nul combat n'avait été livré. Dans la presse communiste, l'expérience du front qu'avaient vécue Orwell et ses camarades se trouva frappée de totale irréalité. L'exercice du pouvoir totalitaire ne peut tolérer l'existence d'une réalité historique.

► Extrait d'un entretien avec Simon Leys, Le Figaro du 02 nov. 2006.

♣ De S. Leys : Orwell ou L'horreur de la politique, Hermann, 1984, Plon, 2006

• nota bene : Les inserts rajoutés sous l'intitulé "Contrepoint" servent de mise en regard des articles afin d'en permettre une interrogation critique.

Hitlérisme, stalinisme, reaganisme

♦ John GALTUNG, Hitlerismus, Stalinismus, Reaganismus. Drei Variationen zu einem Thema von Orwell, mit einem Vorwort von Dieter S. Lutz, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1987, 169 p.

Ouvrage pour le moins étonnant, ce livre de John Galtung, inspiré des visions de George Orwell, se veut une critique tous azimuts des grandes options politiques de notre siècle. Ces grandes idéologies ont toutes cherché à domestiquer le psychisme humain, à créer les conditions de leur propre non-dépassement, à effacer les souvenirs légués par l'histoire, à forger des loisirs sur mesure, à se décréter infaillibles, à manipuler mots et concepts pour les détourner de leur sens premier.

Ouvrage pour le moins étonnant, ce livre de John Galtung, inspiré des visions de George Orwell, se veut une critique tous azimuts des grandes options politiques de notre siècle. Ces grandes idéologies ont toutes cherché à domestiquer le psychisme humain, à créer les conditions de leur propre non-dépassement, à effacer les souvenirs légués par l'histoire, à forger des loisirs sur mesure, à se décréter infaillibles, à manipuler mots et concepts pour les détourner de leur sens premier.

Pour retrouver les racines de ce phénomène totalitaire, propre à notre époque, Galtung procède à une « analyse cosmologique » comparative et résume ses thèses dans 2 tableaux. Le premier de ces tableaux juxtapose les caractéristiques de l'homo occidentalis (HO), de l'homo teutonicus (HT) et de l'homo hitlerensis (HH), où l'homo teutonicus, imprégné de cette autorité théologienne de facture luthérienne, est l'homo occidentalis in extremis et l'homo hitlerensis, l'homo teutonicus in extremis. Si l'HO place l'homme au-dessus de la nature, l'HT voue un culte romantique à la nature et l'HH conçoit une unité mystique entre l'homme et la nature. Après la disparition de l'HH, le monde a été dominé par l'homo sovieticus (HS), dont la forme extrême est l'homo stalinensis (HSt) et par l'homo americanus (HA), dont la forme extrême est l'homo reaganensis (HR).

Cette classification peut apparaître spécieuse, empreinte de naïveté américaine ; mais la conclusion de Galtung, c'est d'affirmer que toutes ces façons de mal être homme en ce siècle sont des variantes perverses de l'homo occidentalis expansator (HOEx), qui doit son existence au christianisme, lui-même dérivé de la Bible, réceptacle d'autoritarisme, de mentalité inquisitoriale, d'intolérance, d'esprit de vengeance. Certes, ce sont là les caractéristiques de la version dure du christianisme, non de la version douce, incarnée par ex. par un François d'Assise. Mais dans la sphère politique, ce sont les laïcisations de la version dure qui se sont seules affirmées, si bien que celui qui prend ce christianisme-là pour modèle de comportement, finit par se prendre pour un dieu unique et omnipotent et par devenir une menace pour autrui. Celui qui s'imagine être un instrument du Dieu judéo-chrétien et fait appel à des récits bibliques fortement intériorisés par la population, finit par devenir aussi une menace pour autrui (cf. Reagan). Le résultat politique contemporain du christianisme dur, c'est un monde de type orwellien, comme dans 1984 ou dans Animal Farm, avec des oripeaux idéologiques variables mais un égal résultat stérilisateur.

► Robert Steuckers, Orientations n°10, 1988.

pièces-jointes :

« 1984 » d'Orwell et la schizophrénie

Lorsque pour la première fois j'ai lu 1984 de George Orwell, j'ai été frappé par une saisissante ressemblance entre le monde de 1984 et celui de la schizophrénie. J'ai d'abord pensé que cette ressemblance devait être involontaire, étant donné que je ne pensais pas qu'Orwell connût la schizophrénie soit par expériences personnelles soit par des lectures. Mais, quand plus tard je lus sa biographie par Bernard Chrick, j'appris qu'Orwell lui-même avait eu conscience de cette ressemblance, puisqu'il écrivit dans un de ses essais daté de 1946 intitulé The Prevention of Literature (Les préventions contre la littérature) :

« Une société totalitaire qui est arrivée à se perpétuer instaurerait probablement un système de pensée schizophrénique, dans lequel les lois du sens commun seraient valables dans la vie de tous les jours et dans certaines sciences exactes, mais pourraient être négligées par le politicien, l'historien et le sociologue. Il y a déjà d'innombrables personnes qui penseraient qu'il est scandaleux de falsifier un manuel scientifique, mais qui ne verraient aucun inconvénient à la falsification d'un événement historique. C'est à l'endroit où littérature et politique se croisent que le totalitarisme exerce sa plus grande pression sur l'intellectuel ».

Il existe 2 autres références à la schizophrénie dans d'autres essais de 1946, l'une dans In Front of Your Nose (Devant votre nez), l'autre dans Politics and the English Language (La politique et la langue anglaise). Donnant en exemple le fait de soutenir 2 idées contradictoires en même temps, il déclare dans le premier essai : « En termes de médecine, je crois, cette manière de penser est appelée schizophrénie ; dans tous les cas, c'est le pouvoir de tenir simultanément à 2 croyances qui s'annulent mutuellement ». Dans le second, il affirme : « Tout résultat est résultat politique, et la politique elle-même est une accumulation de mensonges, de faux-fuyants, de folie, de haine et de schizophrénie ». J'ignore où Orwell a pris l'idée d'associer la schizophrénie au monde contemporain. Peut-être l'idée était-elle dans l'air depuis quelque temps, car déjà en 1925 Karl Jaspers avait exprimé une opinion du même ordre dans son traité sur Strindberg et Van Gogh. Il est cependant peu probable qu'Orwell se familiarisa avec les méandres de la psychologie schizophrénique en lisant des livres spécialisés sur le sujet. Alors la saisissante ressemblance entre le monde de 1984 et la schizophrénie est pour le moins très étonnante. Je vais la décrire en détail en considérant ses implications ultérieures.

La première similitude est que, dans l'univers de 1984, fout le monde est observé nuit et jour par des écrans et des microphones dissimulés. Ainsi même les pensées intimes de chacun ne peuvent passer inaperçues. À savoir que dans ce monde prévaut une complète perte d'intimité, ce qui est exactement ce dont font l'expérience les schizophrènes, lorsqu'ils sentent que leur esprit est lu et vu contre leur gré. Être contrôlé par une instance secrète constitue une manie typiquement schizophrénique.

La deuxième similitude est ce qu'Orwell appelle le « penser double » (double think). Cela est défini comme suit :

« Savoir et ne pas savoir, avoir conscience de sa propre bonne foi tout en énonçant des mensonges soigneusement construits, avoir simultanément 2 opinions qui s'annulent mutuellement, les savoir contradictoires et croire en tous les 2 à la fois ; utiliser la logique contre la logique, renier la moralité tout en la réclamant, croire que la démocratie était impossible et que le parti était le gardien de la démocratie ; oublier tout ce qu'il était nécessaire d'oublier, puis le faire revenir en mémoire au moment voulu, et ensuite l'oublier promptement de nouveau ; et, par-dessus tout, appliquer la même méthode à la méthode elle-même. C'était la, subtilité finale ; provoquer l'inconscience consciemment, et ensuite, une fois de plus, devenir inconscient de l'acte d'hypnose que vous avez à peine accompli. Même comprendre le mot “penser double” impliquait l'usage du “penser double” ».

Je pense qu'il est clair que le penser double correspond à ce qu'on appelle techniquement la double orientation ou la double comptabilité dans les cas de schizophrénie.

La troisième similitude est l'appauvrissement de la vie émotionnelle, spécialement la dissolution de la sensibilité délicate dans le monde de 1984. Il est dit qu'« il y avait de la peur, de la haine et de la douleur mais pas de dignité d'émotion, mais pas de chagrins profonds ou complexes ». « Camarades », oui, mais « amis », non. Même l'amour parents-enfants ou le plaisir sexuel sont découragés. Vers la fin de 1984, l'état d'esprit de Winston Smith après qu'il a été soigné de sa « pensée criminelle » est décrit ainsi : « Quelque chose avait été tué dans votre poitrine : brûlé, cautérisé ». Cela ressemble, de façon frappante, à la fin de l'état de schizophrénie.

La quatrième similitude est la transformation du sentiment du temps, car dans le monde de 1984 « le passé était mort, le futur inimaginable ». Ce qui existe, c'est un présent infini, comme le Parti qui contrôle le présent, le passé et le futur : « Rien n'est arrivé que vous n'ayez pas prévu ». Ainsi, quand Winston Smith a été pris pour son crime de pensée, il s'est entendu dire : « Vous savez cela, Winston. Ne vous abusez pas vous-même. Vous le saviez — vous l'avez toujours su ». Étant donné qu'il n'y a pas de sens d'un futur inconnu, il ne peut y avoir d'angoisse non plus, dans le vrai sens du mot. Terreur, oui, mais angoisse, non. Le sentiment de la nostalgie envers le passé est également interdit. N'est-ce donc pas semblable à l'expérience des schizophrènes ? Leur monde aussi est prédéterminé et ils ne peuvent rien y faire.

Je compterai comme cinquième similitude la destruction des mots, mais je ne me répandrai pas en détails. Je pense que la ressemblance entre le monde de 1984 et la schizophrénie, tout bien considéré, est extrêmement révélatrice et éclairante, car Orwell ne pourrait pas avoir écrit 1984 un manuel de psychiatrie à la main. En d'autres termes, cela met l'accent sur la réelle identité entre les 2, produit du Zeitgeist, dû à des facteurs historiques et socioculturels. Donc je mentionnerai comme trait le plus frappant du Zeitgeist actuel, qui s'origine dans le XIXe siècle et coïncide avec l'apparition de la schizophrénie dans la littérature aussi bien technique que littéraire, le refus de l'inconnu et du fortuit, c'est-à-dire l'esprit du déterminisme qui équivaut à un refus plus radical de la liberté humaine. Je pense que c'est cela qui mène d'un côté à la technocratie et au totalitarisme, et de l'autre à la schizophrénie, quoique cette complexe causalité ne puisse guère être établie. Si mon hypothèse est acceptée, j'exhorterai dans l'intérêt à la fois de la liberté humaine et du traitement de la schizophrénie au courage d'admettre notre plus profonde ignorance par rapport à la réalité. Cela ne sert à rien de mener des recherches pour savoir ce qui rend malade les schizophrènes, ce qui par ailleurs est assez ironique, étant donné qu'ils sont convaincus de “le” savoir. Plutôt les affronter simplement avec notre manque de compréhension, et pouvoir éventuellement leur faire convenir que, peut-être, eux non plus, ils ne savent pas ce qui leur arrive.

► Takeo Doi, in : La sexualité : D'où vient l'Orient ? Où va l'Occident ?, (dir. A. Verdiglione), Belfond, 1984.

◘ Contrepoint : L'aliénation : divorce entre le politique et l’ordinaire ?

Selon Orwell, en effet, le totalitarisme est le rêve secret de l’intelligentsia. Dans un essai intitulé « James Burnham et l’ère des organisateurs » qui date de mai 1946, c’est-à-dire de l’époque où il entreprend d’écrire 1984, Orwell met en lumière le lien qui existe entre les prédictions de Burnham – selon lesquelles le pouvoir dans les sociétés modernes va passer des propriétaires capitalistes aux organisateurs (aux managers) – et l’attirance d’une fraction non négligeable des intellectuels anglais pour la Russie de Staline (attirance d’autant plus étrange à première vue que le communisme et le stalinisme n’en ont exercé que très peu sur la classe ouvrière anglaise). « La théorie de Burnham n’est qu’une variante […] du culte de la puissance qui exerce une telle emprise sur les intellectuels. Le communisme en est une variante plus courante, du moins en Angleterre. Si l’on étudie le cas des personnes qui, tout en ayant une idée de la véritable nature du régime soviétique, sont fermement russophiles, on constate que, dans l’ensemble, elles appartiennent à cette classe des “organisateurs” à laquelle Burnham consacre ses écrits. En fait, ce ne sont pas des “organisateurs” au sens étroit, mais des scientifiques, des techniciens, des enseignants, des bureaucrates, des politiciens de métier : de manière générale, des représentants des couches moyennes qui se sentent brimés par un système qui est encore partiellement aristocratique, et qui ont soif de pouvoir et de prestige. Ils se tournent vers l’URSS et y voient – ou croient y voir – un système qui élimine la classe supérieure, maintient la classe ouvrière à sa place et confère un pouvoir illimité à des gens qui leur sont très semblables. C’est seulement après que le régime soviétique est devenu manifestement totalitaire que les intellectuels anglais ont commencé à s’y intéresser en grand nombre. L’intelligentsia britannique russophile désavouerait Burnham, et pourtant il formule en réalité son vœu secret : la destruction de la vieille version égalitaire du socialisme et l’avènement d’une société hiérarchisée où l’intellectuel puisse enfin s’emparer du fouet » (Essais, articles et lettres, op. cit., t. IV, p. 218-219).

Selon Orwell, en effet, le totalitarisme est le rêve secret de l’intelligentsia. Dans un essai intitulé « James Burnham et l’ère des organisateurs » qui date de mai 1946, c’est-à-dire de l’époque où il entreprend d’écrire 1984, Orwell met en lumière le lien qui existe entre les prédictions de Burnham – selon lesquelles le pouvoir dans les sociétés modernes va passer des propriétaires capitalistes aux organisateurs (aux managers) – et l’attirance d’une fraction non négligeable des intellectuels anglais pour la Russie de Staline (attirance d’autant plus étrange à première vue que le communisme et le stalinisme n’en ont exercé que très peu sur la classe ouvrière anglaise). « La théorie de Burnham n’est qu’une variante […] du culte de la puissance qui exerce une telle emprise sur les intellectuels. Le communisme en est une variante plus courante, du moins en Angleterre. Si l’on étudie le cas des personnes qui, tout en ayant une idée de la véritable nature du régime soviétique, sont fermement russophiles, on constate que, dans l’ensemble, elles appartiennent à cette classe des “organisateurs” à laquelle Burnham consacre ses écrits. En fait, ce ne sont pas des “organisateurs” au sens étroit, mais des scientifiques, des techniciens, des enseignants, des bureaucrates, des politiciens de métier : de manière générale, des représentants des couches moyennes qui se sentent brimés par un système qui est encore partiellement aristocratique, et qui ont soif de pouvoir et de prestige. Ils se tournent vers l’URSS et y voient – ou croient y voir – un système qui élimine la classe supérieure, maintient la classe ouvrière à sa place et confère un pouvoir illimité à des gens qui leur sont très semblables. C’est seulement après que le régime soviétique est devenu manifestement totalitaire que les intellectuels anglais ont commencé à s’y intéresser en grand nombre. L’intelligentsia britannique russophile désavouerait Burnham, et pourtant il formule en réalité son vœu secret : la destruction de la vieille version égalitaire du socialisme et l’avènement d’une société hiérarchisée où l’intellectuel puisse enfin s’emparer du fouet » (Essais, articles et lettres, op. cit., t. IV, p. 218-219).► Jean-Jacques Rosat, extrait de : « Quand les intellectuels s’emparent du fouet », in : Agone n°34, 2005.

1984 : ROMAN DU POUVOIR, POUVOIR DU ROMAN

Les meilleurs livres sont ceux qui racontent ce que l'on sait déjà. (George Orwell, 1984, p. 284 : le texte d'Orwell est cité dans la traduction d'A. Audiberti, reparue dans la collection folio n°822 chez Gallimard. Seules les pages numérotées renvoyant à cette édition seront citée).

Pourquoi en 1994 relire 1984 ? Nous pourrions penser que dix ans nous séparent d'un avenir projeté qui serait désormais dépassé parce que passé. Nous pourrions aussi invalider toute lecture qui nous reconduirait du côté du stalinisme, encore triomphant en 1948, date de l'écriture du roman, puisque le mur qui protégeait le monde de l'est s'est effondré. Or curieusement ce sont ces phénomènes anachroniques qui nous permettent de relire le roman d'Orwell comme un roman, comme une œuvre d'art, et non comme un essai déguisé en fiction ou comme une vision prophétique. Dès lors 1984 figure ce que pourrait produire une extension maximale du pouvoir sur les hommes à travers la domination sur les corps transformés en morts-vivants et à travers l'éradication de la pensée par la destruction de la subjectivité.

Pourquoi en 1994 relire 1984 ? Nous pourrions penser que dix ans nous séparent d'un avenir projeté qui serait désormais dépassé parce que passé. Nous pourrions aussi invalider toute lecture qui nous reconduirait du côté du stalinisme, encore triomphant en 1948, date de l'écriture du roman, puisque le mur qui protégeait le monde de l'est s'est effondré. Or curieusement ce sont ces phénomènes anachroniques qui nous permettent de relire le roman d'Orwell comme un roman, comme une œuvre d'art, et non comme un essai déguisé en fiction ou comme une vision prophétique. Dès lors 1984 figure ce que pourrait produire une extension maximale du pouvoir sur les hommes à travers la domination sur les corps transformés en morts-vivants et à travers l'éradication de la pensée par la destruction de la subjectivité.

Lire 1984 aujourd'hui c'est participer à des scènes de cauchemar éprouvantes, soit parce qu'elle rappellent des expériences atroces que nous avons déjà vécues, soit parce qu'elles rencontrent en nous d'effrayantes tentations que nous avons appris à taire. Autrement dit Orwell, en grand écrivain, ne fait pas du pouvoir un horrible monstre qui nous menacerait de l'extérieur, mais il nous ramène à ce monstrueux qui passe en chacun de nous et qui, à tout moment, peut nous envahir et nous rendre complices du pouvoir. Alors le totalitarisme se révèle toujours d'actualité, vivant dans les interstices de notre présent, à l'horizon de nos pensées. D'où la fragilité de l'œuvre qui le débusque sous ses masques insidieux, bouteille à la mer plutôt que manifeste militant, frêle et rebelle existence d'une œuvre au bord du gouffre qui comme le chant de la grive, reste sans pourquoi.

I – LE POUVOIR SUR LES CORPS

Aux moments de crise, ce n'est pas contre un ennemi extérieur qu'on lutte, mois toujours contre son propre corps. (p. 147)

Le pouvoir se manifeste objectivement sur les corps, il se confronte physiquement à une réalité visible. Ce qui donne une étonnante présence charnelle aux personnages du roman, tant au plan des masses qu'au plan individuel.

1. LES MASSES DISCIPLINÉES

Nous rencontrons au fil des pages des corps sales et suants (cf. p. 38, celui de l'esclave dévot Parsons), exténués et vidés de leur énergie. Ces corps sont soumis à une discipline de travail excessif exigée par une pression permanente et par des horaires inhumains (p. 259). Souvent des circonstances, proclamées « exceptionnelles » mais répétées en fait, à cause d'un énième effort de guerre ou des préparatifs d'une grande cérémonie imposent une intensification des cadences : « en prévision de la Semaine de la Haine, les heures de travail avaient été rigoureusement augmentées [...] les préparatifs grandioses et compliqués qu'elle exigeait, entraînaient pour tout le monde un surcroît de travail » (p. 198). Bref non seulement les masses perdent leur temps de vie à travailler, mais aussi elles s'épuisent physiquement : « tout le sang et toute la lymphe [du] corps avaient été drainés par une énorme débauche de travail, ne laissant qu'une frêle structure de nerfs, d'os et de peau » (p. 255).

Les corps, « gélatineux de fatigue », exhibent la misère d'une vie réduite au pur fonctionnement organique : le corps n'est plus alors que l'équivalent d'une cellule de l'organisme social : comme elle, il doit recevoir sa ration d'énergie pour accomplir ses fonctions, puisque « c'est la fatigue de la cellule qui fait la vigueur de l'organisme » (p. 372 ). D'où ces cantines saturées de bruits et de mauvaises odeurs où viennent se restaurer les travailleurs d'un ragoût aigre et d'un mauvais alcool, avant de reprendre impérativement leur labeur. Cette sous-alimentation infâme trouve sa compensation dans « le gin de la Victoire », abondamment servi, qui ronge les estomacs et dans les cigarettes de mauvais tabac qui cancérisent les poumons. En effet le travail abrutit, il exige donc des drogues puissantes pour se perpétuer. Big Brother, maître des corps parce qu'exploiteur et « dealer ». Cette biopolitique des corps productifs n'a pour but que de les asservir, puisque la production se subordonne à la guerre, qui relance sans cesse l'industrie « sans accroître la richesse réelle du monde » (p. 270). Économie pervertie qui camoufle l'exercice cruel du pouvoir en poussant, par ex., à la production d'un nombre astronomique de bottes « alors que la moitié peut-être de la population de l'Océania marche pieds nus » (p. 64). Mais surtout toute cette énergie dépensée au travail provient de la répression de la sexualité.

Le Parti développe un puritanisme sévère à travers l'éducation de la jeunesse, le port de l'uniforme qui efface la différence sexuelle et ses jeux, et surtout à travers la condamnation de l'amour physique considéré comme un acte vil et coupable. Les rapports sexuels sont envisagés comme « un devoir envers le Parti » (p. 190) afin d'accomplir la seule fonction de reproduction, tout plaisir qui y serait pris, trahirait un acte de rébellion : « le commerce sexuel devait être considéré comme une opération sans importance, légèrement dégoûtante comme de prendre un lavement » (p. 98). C'est pourquoi le Parti tolère la prostitution des femmes prolétaires, il s'agit de « laisser une soupape aux pulsions qui ne pouvaient être entièrement refoulées » (p. 97).

Cependant l'érotisme se trouve censuré ou vécu de façon répugnante et coupable, comme le montre la passe avec la vieille putain fardée (p. 95-102) ou la fabrication industrielle de revues pornographiques (p. 67) qui témoignent d'une gigantesque frustration. Le Parti a compris combien le plaisir pris à vivre épanouit l'individu. En conséquence il prohibe la gastronomie, la sexualité, la rêverie... C'est d'ailleurs Julia, cette jeune femme rusée et cynique qui ne vit que pour son plaisir, qui explique pourquoi le Parti réprime le plaisir sexuel : « quand on fait l'amour, on brûle son énergie. Après on se sent heureux et on se moque du reste. Ils ne peuvent admettre que l'on soit ainsi. Ils veulent que l'énergie éclate continuellement. Toutes ces marches et contre-marches, ces acclamations, ces drapeaux flottants, sont simplement de l'instinct sexuel aigri. Si l'on était heureux intérieurement, pourquoi s'exciterait-on sur Big Brother, les plans de trois ans, les Deux Minutes de Haine et tout le reste de leurs foutues balivernes ? » (p. 190-191). Big Brother, maître du sexe parce que Tartuffe proxénète.

2. L'INDIVIDU HUMILIÉ

Winston, le personnage principal du roman, est comme les autres, un rouage de cette Métropolis cauchemardesque. Lui aussi travaille dur, lui aussi habite une cité laide dont « le hall sent le chou cuit et le vieux tapis » (p. 11), lui aussi oublie grâce au gin et aux cigarettes les souffrances causées par son ulcère variqueux et la nourriture sans nom des cantines. Comme tous les autres il obéit aux ordres qui émanent du télécran, cet appareil panoptique qui capte et qui émet, et grâce auquel existe « la possibilité d'imposer non seulement une complète obéissance à la volonté de l'État, mais une complète uniformité d'opinion sur tous les sujets » (p. 292). Ainsi à 7 H 15 le télécran réveille autoritairement Winston comme les autres pour imposer une séance surveillée de gymnastique (p. 50-58). Révolution technologique dans l'exercice physique du pouvoir, le télécran a produit la fin de la vie privée, en interdisant la possibilité de s'isoler et en contraignant à intérioriser la présence ubiquitaire du Parti puisqu'« il n'y avait pas moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé » (p. 13).

Winston, individu exceptionnel, réussit à désolidariser son corps de ses émotions, il a appris à ruser, mais c'est la rencontre avec Julia qui va bouleverser sa vie, d'abord en lui faisant découvrir le plaisir amoureux, puis en lui redonnant santé, vigueur et goût à la vie. En devenant amoureux, Winston va se sentir inviolable, préservé du Parti, il va prendre conscience de lui, de son individualité. C'est donc cette certitude d'exister singulièrement, cette foi en l'indestructibilité de l'amour que le Parti doit briser. Avec Julia, Winston apprend à dépasser la honte de son corps, il apprend à s'aimer tel qu'il est (p. 204). Le Parti va donc le démolir en le privant de nourriture, l'affaiblir physiquement, lui ôter ses repères sensoriels, le passer à tabac et le torturer. Dans la souffrance provoquée dans la chair de Winston, O'Brien, un des maîtres du Parti, mesure l'évidence brutale et terrible du pouvoir, mais il veut plus, il veut capter le regard humilié de Winston sur son corps délabré. Relisons l'insupportable scène du miroir qu'il faut citer intégralement :

– Levez-vous de ce lit, dit-il.

Les liens se relâchèrent. Winston descendit du lit et se mit debout en chancelant.

– Vous êtes le dernier homme, dit O'Brien, vous êtes le gardien de l'esprit humain. Vous allez vous voir tel que vous êtes. Déshabillez-vous.

Winston défit le bout de cordon qui retenait sa combinaison. La fermeture éclair en avait depuis longtemps été arrachée. Il ne se rappelait pas si depuis son arrestation, il avait enlevé, à un moment quelconque, tous ses vêtements à la fois. Sous la combinaison, son corps était entouré de haillons jaunâtres et sales dans lesquels on pouvait à peine reconnaître des sous-vêtements. Tandis qu'il les faisait glisser sur le sol, il vit qu'il y avait un miroir à trois faces à l'autre bout de la pièce. Il s'approcha puis s'arrêta court. Un cri involontaire lui avait échappé.

– Continuez, dit O'Brien. Mettez-vous entre les battants du miroir. Vous aurez ainsi une vue de côté.

Il s'était arrêté parce qu'il était effrayé. Une chose courbée, de couleur grise, squelettique, avançait vers lui. L'apparition était effrayante, et pas seulement parce que Winston savait que c'était sa propre image. Il se rapprocha de la glace. Le visage de la créature, à cause de sa stature courbée, semblait projeté en avant. Un visage lamentable de gibier de potence, un front découvert qui se perdait dans un crâne chauve, un nez de travers et des pommettes écrasées au-dessus desquelles les yeux étaient d'une fixité féroce. Les joues étaient couturées, la bouche rentrée. C'était certainement son propre visage, mais il semblait à Winston que son visage avait plus changé que son esprit. Les émotions qu'il exprimait étaient différentes de celles qu'il ressentait. Il était devenu partiellement chauve. Il avait d'abord cru qu'il avait seulement grisonné, mais c'était la peau de son crâne qui était grise. Son corps, à l'exception de ses mains et de son visage, étaient entièrement gris, d'une poussière ancienne qui ne pouvait se laver. Il y avait çà et là, sous la poussière, des cicatrices rouges de blessures et, près de son cou-de-pied, l'ulcère variquerux formait une masse enflammée dont la peau s'écaillait.

Mais ce qui était vraiment effrayant, c'était la maigreur de son corps. Le cylindre des côtes était aussi étroit que celui d'un squelette. Les jambes s'étaient tellement amincies que les genoux étaient plus gros que les cuisses. Il comprenait maintenant ce que voulait dire O'Brien par « vue de côté ». La courbure de la colonne vertébrale était étonnante. Les minces épaules projetées en avant faisaient rentrer la poitrine en forme de cavité. Le cou décharné semblait plié en deux sous le poids du crâne. Au jugé, il aurait dit que c'était le corps d'un homme de 60 ans, souffrant d'une maladie pernicieuse.

– Vous avez parfois pensé, dit O'Brien, que mon visage, le visage d'un membre du Parti intérieur, paraissait vieux et usé. Que pensez-vous du vôtre ?

Il saisit l'épaule de Winston et le fit tourner pour l'avoir en face de lui.

– Voyez dans quel état vous-êtes, dit-il. Voyez cette crasse malpropre sur tout votre corps. Voyez la poussière entre vos orteils. Voyez cette plaie dégoûtante qui vous prend toute la jambe. Savez-vous que vous puez comme un porc ? Vous avez probablement cessé de le remarquer. Autour de votre biceps, je pourrais, voyez-vous, faire rencontrer mon pouce et mon index. Je pourrais vous casser le cou comme s'il était en verre. Savez-vous que vous avez perdu 25 kilos depuis que vous êtes entre nos mains ? Même vos cheveux s'en vont par poignées.

Il tira sur la tête de Winston et arracha une touffe de cheveux.

– Ouvrez la bouche. Il reste neuf, dix, onze dents. Combien en aviez-vous quand vous êtes venu à nous ? Et le peu qui vous reste tombe de votre mâchoire. Voyez !

Il saisit, entre son pouce et son index puissants, l'une des dents de devant qui restaient à Winston. Un élancement de douleur traversa la mâchoire de Winston. O'Brien avait déraciné et arraché la dent. Il la jeta dans la cellule.

– Vous pourrissez, dit-il. Vous tombez en morceaux. Qu'est-ce que vous êtes ? Un sac de boue. Maintenant, tournez-vous et regardez-vous dans le miroir. Voyez-vous cette chose en face de vous ? C'est le dernier homme. Si vous êtes un être humain, ceci est l'humanité. Maintenant, rhabillez-vous.

Winston se rhabilla avec des gestes lents et raides. Il n'avait pas, jusqu'à ce moment, remarqué combien il était mince et faible. Une seule pensée occupait son esprit, c'est qu'il devait être dans cet endroit depuis plus longtemps qu'il l'avait imaginé. Subitement, tandis qu'il fixait autour de lui ses misérables haillons, un sentiment de pitié pour son corps en ruine le domina. Avant d'avoir réalisé ce qu'il faisait, il s'était écroulé sur un petit tabouret qui était à côté du lit et avait éclaté en sanglots. Il avait conscience de sa laideur de son inélégance – un paquet d'os, dans des sous-vêtements sales assis à pleurer sous la blanche lumière crue – mais il ne pouvait s'arrêter.

Ainsi à la honte ressentie devant la déchéance physique s'ajoutent les propos atroces d'O'Brien, ainsi que le geste violent par lequel il déracine une dent de Winston. Le pouvoir détruit le corps de l'individu et l'humilie au point qu'au terme espéré de ses souffrances, il ne puisse souhaiter que sa propre mort afin que tout s'achève.

II – LE POUVOIR SUR LES ESPRITS

Le pouvoir est le pouvoir sur d'autres êtres humains. Sur les corps mais surtout sur les esprits... la réalité est à l'intérieur du crâne. (p. 372)

Le pouvoir se heurte à la subjectivité, il doit affronter une réalité invisible, afin de détruire son autonomie pour la modeler. Orwell montre alors comment entrer dans les crânes pour maîtriser la pensée tant collectivement, qu'individuellement.

1. LES MASSES ABRUTIES

Si le télécran permet d'individualiser jour et nuit la surveillance, le pouvoir organise régulièrement des rituels collectifs soit pour souder les masses dans la haine du traître Goldstein et dans l'amour de Big Brother (p. 24-30), soit pour rassembler la nation dans la haine contre les obsédants fantômes que constituent les autres, à savoir les prisonniers ennemis (p. 165-166). Ces manifestations hystériques de foule brisent la volonté de chaque individu et le transforment malgré lui en un fou furieux (p. 28). À ces rituels s'ajoutent les loisirs organisés par les différents Comités qui prennent en charge les travailleurs après leur labeur, et surtout l'exutoire stupide de la loterie qui paradoxalement singularise tout en noyant dans la masse : « la loterie et les énormes prix qu'elle payait chaque semaine était le seul événement public auquel les prolétaires portaient une sérieuse attention. Il y avait probablement quelques millions de prolétaires pour lesquels c'était la principale, sinon la seule raison de vivre. C'était leur plaisir, leur folie, leur calmant, leur stimulant intellectuel. Quand il s'agissait de loterie, même les gens qui savaient à peine lire et écrire, semblaient capables de calculs compliqués et de prodiges de mémoire déconcertants [...] Mais [...] en vérité, tout le monde dans le Parti savait que les prix étaient pour la plupart fictifs. Il n'y avait que les petites sommes qui fussent réellement payées, les gagnants des gros prix étaient des gens qui n'existaient pas » (p. 125-126).

Si le télécran permet d'individualiser jour et nuit la surveillance, le pouvoir organise régulièrement des rituels collectifs soit pour souder les masses dans la haine du traître Goldstein et dans l'amour de Big Brother (p. 24-30), soit pour rassembler la nation dans la haine contre les obsédants fantômes que constituent les autres, à savoir les prisonniers ennemis (p. 165-166). Ces manifestations hystériques de foule brisent la volonté de chaque individu et le transforment malgré lui en un fou furieux (p. 28). À ces rituels s'ajoutent les loisirs organisés par les différents Comités qui prennent en charge les travailleurs après leur labeur, et surtout l'exutoire stupide de la loterie qui paradoxalement singularise tout en noyant dans la masse : « la loterie et les énormes prix qu'elle payait chaque semaine était le seul événement public auquel les prolétaires portaient une sérieuse attention. Il y avait probablement quelques millions de prolétaires pour lesquels c'était la principale, sinon la seule raison de vivre. C'était leur plaisir, leur folie, leur calmant, leur stimulant intellectuel. Quand il s'agissait de loterie, même les gens qui savaient à peine lire et écrire, semblaient capables de calculs compliqués et de prodiges de mémoire déconcertants [...] Mais [...] en vérité, tout le monde dans le Parti savait que les prix étaient pour la plupart fictifs. Il n'y avait que les petites sommes qui fussent réellement payées, les gagnants des gros prix étaient des gens qui n'existaient pas » (p. 125-126).

Le Parti va aller beaucoup plus loin dans la manipulation, il déstructure complètement les cadres sociaux de la mémoire grâce au Commissariat aux Archives, où travaille Winston. Il s'agit de détruire tous les repères que peut offrir l'expérience passée : « jour après jour, et presque minute par minute, le passé était mis à jour [...] Aucune opinion, aucune information ne restait consignée qui aurait pu se trouver en conflit avec les besoins du moment. L'Histoire tout entière était un palimpseste gratté et réécrit aussi souvent que c'était nécessaire » (p. 63). Cette réécriture permanente du passé interdit à jamais de départager le vrai du faux, il n'existe que ce que le Parti proclame vrai actuellement. D'où la stupidité animale des masses oublieuses qui avalent en 24 heures une augmentation de la ration de chocolat devenue une réduction, ou bien qui ne se rendent pas compte que les ennemis d'hier en Eurasia sont aujourd'hui les alliés, alors que les alliés d'hier en Estasia sont désormais les ennemis. Alors le pouvoir s'exerce sur le temps : il isole les masses dans la capsule d'un présent indéfiniment perpétué, sans passé, ni futur. « L'histoire s'est arrêtée. Rien n'existe qu'un présent éternel dans lequel le Parti a toujours raison » (p. 221).

De plus, à cette déstructuration de la mémoire s'ajoute le façonnement de la pensée dans une langue artificielle, « la novlangue... seule langue dont le vocabulaire diminue chaque année » (p. 79). Cette redoutable institution a pour but, à travers des abréviations, des stéréotypes et des clichés de restreindre la pensée et de la rendre inoffensive en la privant de toute signification. La diffusion de la novlangue empêchera l'accès à la littérature classique et entraînera « une orthodoxie de l'inconscience » (p. 81). Une langue de bois, purgée de tout sens impose alors ce vide des esprits qui rend les masses soumises. Alors triomphent une stupidité et un conformisme, que seuls adoptent des esprits anesthésiés et abrutis, qui peuvent littéralement faire masse.

2. L'INDIVIDU VICTIME DE LUI-MÊME

Outre le corps propre qui l'incarne, ce qui institue la subjectivité dans son individualité c'est le processus de la mémoire. Orwell donne à Winston une tâche intéressante car elle se situe au cœur même du processus de destruction de la pensée : il travaille au Commissariat aux Archives, dans ce département du ministère de la Vérité où l'on détruit et reformule le passé en fonction du présent. Winston participe donc à la fabrication des mensonges officiels, autrement dit à la production de la vérité, pire « c'est dans son travail que Winston trouvait le plus grand plaisir de sa vie. Ce travail n'était, le plus souvent, qu'une fastidieuse routine. Mais il comprenait aussi des parties si difficiles et si embrouillées, que l'on pouvait s'y perdre autant que dans la complexité d'un problème de mathématique » (p. 68). Ainsi un individu intelligent peut se prendre au piège de l'émulation et jouir esthétiquement de l'élégance avec laquelle il falsifie tel épisode du passé.

Outre le corps propre qui l'incarne, ce qui institue la subjectivité dans son individualité c'est le processus de la mémoire. Orwell donne à Winston une tâche intéressante car elle se situe au cœur même du processus de destruction de la pensée : il travaille au Commissariat aux Archives, dans ce département du ministère de la Vérité où l'on détruit et reformule le passé en fonction du présent. Winston participe donc à la fabrication des mensonges officiels, autrement dit à la production de la vérité, pire « c'est dans son travail que Winston trouvait le plus grand plaisir de sa vie. Ce travail n'était, le plus souvent, qu'une fastidieuse routine. Mais il comprenait aussi des parties si difficiles et si embrouillées, que l'on pouvait s'y perdre autant que dans la complexité d'un problème de mathématique » (p. 68). Ainsi un individu intelligent peut se prendre au piège de l'émulation et jouir esthétiquement de l'élégance avec laquelle il falsifie tel épisode du passé.

Par ex. la transformation d'un discours de Big Brother en un éloge d'Ogilvy, nom d'un être inexistant, se révèle exemplaire de l'attitude de Winston (p. 68-73). Il ne se borne pas à inverser le sens de l'allocution, il invente, il brode selon sa fantaisie, tout en imaginant que sa version maquillée deviendra la version officielle, parce que la plus habile, la plus éloignée des clichés. En créant des morts, en truquant le passé, Winston se fait le complice intelligent de la gigantesque annulation de l'histoire par le Parti. Mais surtout il jouit de cette tâche parce qu'elle requiert, comme dans un jeu d'échecs, ses meilleures qualités. C'est pourquoi il ne peut que s'étonner des effets provoqués par la propagande grossière sur les masses : « était-il possible que les gens avalent cela ? Winston était-il donc le seul à posséder une mémoire ? » (p. 88)

Or non seulement Winston peut s'effrayer de la transformation continue du passé, mais il est hanté par des souvenirs d'enfance qui lui reviennent en lambeaux énigmatiques. Cette confrontation avec ce passé enfoui en lui, apparaît comme une quête de son identité. D'ailleurs cette recherche de soi, ce désir de se réapproprier son enfance se matérialise par la décision audacieuse et rebelle d'écrire son journal. Tout s'y rattache au passé : l'écriture « enfantine » à la plume « archaïque », l'album au papier vergé « qui n'était plus fabriqué depuis 40 ans au moins » ; quant au contenu, il n'est que la transcription lacunaire d'impressions, de souvenirs, de rêves dont peu à peu nous saisissons avec le héros le sens. La pire chose toujours sue par Winston renvoie à cette scène d'enfance, où en véritable rat, il arrache à sa petite sœur sa part de chocolat sous les yeux horrifiés de sa mère. C'est ce devenir-rat, qui fait retour dans la salle 101 sous le regard d'O'Brien. Le plus effrayant pour Winston c'est lui-même. Avec sagacité, Orwell montre que notre recherche du sens, du pourquoi, notre volonté de savoir la vérité peut nous enfermer dans un piège. Toute la puissance du roman consiste à tresser ensemble l'énigme du dehors, celle de cette société insensée, et l'énigme du dedans, celle du processus de subjectivation. Le monde social, bien au-delà du triangle familial, passe dans la construction de l'individu : en chacun persistent de façon ténébreuse des épisodes peu glorieux qui marqueront à jamais nos actes et nos décisions. Le pouvoir totalitaire ne peut exercer sa prise que sur le savoir de notre lâcheté, et de nos tentations. C'est par cet impensé en nous qu'il nous asservit. Voilà tout le sens de l'implacable et fascinant face à face O'Brien — Winston.

III – L'AMOUR DU POUVOIR CONTRE LE POUVOIR DE L'AMOUR

Le ministère de l'Amour était le seul réellement effrayant. (p. 15)

1 . LE POUVOIR POUR LE POUVOIR

Winston par 3 fois avoue qu'il comprend le comment, mais qu'il ne comprend pas pourquoi, ce désir du sens le conduira à sa perte. Dans ce processus de démolition nous saisissons l'absurdité d'une société réduite à une série abstraite de fonctions aveugles, cette totalité n'a de fin qu'en elle-même, d'où les règles qu'elle impose dans tous les secteurs de la vie sociale pour se maintenir et se reproduire. Une toute-puissante technocratie maintient des normes prétendues rationnelles dans les domaines de la production, de l'alimentation, de l'urbanisme et des loisirs, sans qu'aucune pensée critique ne puisse s'exprimer. En effet que peut-on opposer à la fatalité qui prend le masque de la guerre ? D'où la nécessité d'une permanente mise en scène d'ennemis réels ou imaginaires, « peu importe que la guerre soit réellement déclarée, et puisque aucune victoire décisive n'est possible, peu importe qu'elle soit victorieuse ou non. Tout ce qui est nécessaire c'est que l'état de guerre existe » (p. 273). Cette tension militaire permanente, mais absurde stratégiquement parlant, n'a pour but que de justifier les efforts, les sacrifices, la pénurie ; en outre, elle diffuse insidieusement la banalité de la haine et de la barbarie.

Winston par 3 fois avoue qu'il comprend le comment, mais qu'il ne comprend pas pourquoi, ce désir du sens le conduira à sa perte. Dans ce processus de démolition nous saisissons l'absurdité d'une société réduite à une série abstraite de fonctions aveugles, cette totalité n'a de fin qu'en elle-même, d'où les règles qu'elle impose dans tous les secteurs de la vie sociale pour se maintenir et se reproduire. Une toute-puissante technocratie maintient des normes prétendues rationnelles dans les domaines de la production, de l'alimentation, de l'urbanisme et des loisirs, sans qu'aucune pensée critique ne puisse s'exprimer. En effet que peut-on opposer à la fatalité qui prend le masque de la guerre ? D'où la nécessité d'une permanente mise en scène d'ennemis réels ou imaginaires, « peu importe que la guerre soit réellement déclarée, et puisque aucune victoire décisive n'est possible, peu importe qu'elle soit victorieuse ou non. Tout ce qui est nécessaire c'est que l'état de guerre existe » (p. 273). Cette tension militaire permanente, mais absurde stratégiquement parlant, n'a pour but que de justifier les efforts, les sacrifices, la pénurie ; en outre, elle diffuse insidieusement la banalité de la haine et de la barbarie.

Le pouvoir, explique O'Brien à Winston, dans les célèbres derniers chapitres du roman, produit « un monde de crainte, de trahison, de tourment » (p. 376) parce que le pouvoir recherche les preuves de son efficacité, pas seulement dans la soumission manifeste, mais encore dans les souffrances et les humiliations infligées aux autres. Ce n'est que de cette horrible façon que le pouvoir sait qu'il s'exerce et peut jouir de lui-même : au cœur de la souffrance, la volonté du torturé se brise et finit par se plier à celle du bourreau. Alors Orwell développe logiquement toutes les conséquences d'une pratique du pouvoir pur, c'est-à-dire justifié par aucune autre valeur que lui-même : « le Parti recherche le pouvoir pour le pouvoir, exclusivement pour le pouvoir. Le bien des autres ne l'intéresse pas. Il ne recherche ni la richesse, ni le luxe, ni une longue vie, ni le bonheur. Il ne recherche que le pouvoir. Le pur pouvoir [... ] le pouvoir n'est pas un moyen, il est une fin » (p. 371). Ainsi le pouvoir en soi apporte la jouissance d'être dieu : « il y aura l'ivresse toujours croissante du pouvoir qui s'affirmera de plus en plus. Il y aura toujours, à chaque instant, le frisson de la victoire, la sensation de piétiner un ennemi impuissant. Si vous désirez une image de l'avenir, imaginez une botte piétinant un visage humain [...] éternellement » (p. 377). Winston ne peut donc opposer que la faible rébellion du dernier homme, il finira vaincu, le corps et l'esprit remodelés, incapable d'éprouver à nouveau de l'amour pour Julia, mais partageant l'hystérie collective de la victoire (p. 416). Le dernier homme détruit par les tortures, l'alcool et le décervelage, finit par accepter l'ordre monstrueux en y trouvant même sa place :

LA LUTTE ÉTAIT TERMINÉE.

IL AVAIT REMPORTÉ LA LUTTE SUR LUI-MÊME.

IL AIMAIT BIG BROTHER. (p. 417)

2. LE SANS POURQUOI DE L'ART

Orwell n'écrit pas en sociologue ou en militant, il reste un écrivain, un romancier qui tente de donner une figure à la fragilité de l'individu face aux puissances modernes qui le menacent. Mais alors que la faiblesse de Winston consiste à écrire un journal destiné à O'Brien pour être compris, pour partager avec lui la vérité, Orwell souligne plusieurs fois combien la beauté, mystérieuse parce que gratuite, nous donne à penser. Ainsi le chant d'une grive fascine-t-il les amants : « pour qui, pour quoi cet oiseau chantait-il ? Aucun compagnon, aucun rival ne le regardait. Qu'est-ce qui le poussait à se poser au bord d'un bois solitaire et à verser sa musique dans le néant ? » (p. 178). Or souvenons-nous des premières pages du roman, c'est très exactement la même question qui tourmente Winston au moment d'entreprendre son journal : « pour qui écrivait-il ? » (p. 19). À imaginer une impensable communauté de lecteurs futurs, Winston saisit l'ampleur d'une tâche vaine et magnifique, qui requiert un courage de penser dont la nécessité ne se mesure pas à l'aune d'une efficacité sociale et politique.

Nous comprenons mieux le surgissement insistant et beau d'un geste inefficace et dérisoire, par lequel l'amour d'une mère pour son enfant s'exprime, même s'il ne le protège pas des balles (p. 228 et p. 234). Il faudrait aussi évoquer le bonheur gratuit « de dormir dans un lit dans la fraîcheur d'un soir d'été, de faire l'amour quand on le voulait, d'être simplement étendu et d'écouter les sons paisibles de l'extérieur » (p. 205). Ainsi le chant de la grive, la beauté d'un geste, d'un don pur, le chant d'une prolétaire modulée pour le plaisir (p. 312), tous ces éléments manifestent la beauté que l'art cherche à capter et à figurer.

LE POUVOIR DU ROMAN

Soudain, comme on fait parfois d'un livre dont on sait qu'en fin de compte, on lira et relira tous les mots, il l'ouvrit à une page et se trouva au chapitre III. (p. 262)

Des philosophes comme H. Arendt, D. Rousset, C. Lefort ou J.-P. Faye ont remarquablement analysé les mécanismes des sociétés totalitaires, Orwell choisit la forme libertaire du roman, ce genre si indéfini et si manifeste de la liberté. Il trace un sillage d'écriture dans lequel nous retrouvons aujourd'hui des écrivains comme P. Roth ou M. Kundera, ces défenseurs de l'art du roman menacé par l'envahissement du “basic”, notre novlangue à nous. Le roman ouvre d'autres voies que l'essai théorique, il permet bien sûr d'accuser des traits, de condenser des caractères, bref de donner forme à une vision puissante qui l'emporte en suggestion sur le réel. Nous n'oublierons pas l'insoutenable supplice de la cage aux rats ou la fragilité du presse-papiers que brisera la soldatesque. Le roman donne à saisir les puissances ténébreuses qui nous agitent à travers les multiples rêves et fantasmes racontés par Winston dans son journal, le plus obscur se révèle alors dans la lumière d'un style qui nous touche et nous émeut. À travers l'écriture romanesque surgit, en deçà des implacables mécanismes modernes d'asservissement, quelque chose de l'énigmatique volonté de puissance qui tenaille chacun, longtemps la voix d'Orwell fera entendre sa basse continue et nous aidera à poursuivre cette interminable lutte contre nous-mêmes. Le romancier suggère de façon inoubliable et sur un mode inouï, comment le secret fascinant du pouvoir se trouve chevillé à notre finitude et à notre faiblesse individuelles. Mais ne l'avons-nous pas toujours su ?

Voilà pourquoi, par delà toute lecture politique ou historique, 1984 reste un grand roman. Soleil noir au-dessus de nos têtes.

► Robert Dumas in : Analyses & Réflexions sur le pouvoir, vol. II, ouvr. coll., ellipses, 1994.

I : L’homme et l’œuvre : George Orwell libertaire et rebelle

Assis devant sa machine à écrire, une fine moustache ornant son sourire, vêtu de tweed, l'air aussi britannique que Sir Oswald Mosley, avec, en arrière-plan, un soldat casqué sans visage, à l'équipement futuriste, pointant sa mitraillette vers lui : c'est dans cet appareil, allusion directe à 1984, que l'on peut voir G. Orwell au Musée de cire de Madame Tussaud, à Londres. Comme le note Jean-Claude Michéa dans son essai Orwell, anarchiste Tory, la lecture américaine d'Orwell, c'est-à-dire exclusivement “anti-totalitaire”, a longtemps prévalu, et c'est effectivement celle qui vient le plus immédiatement à l'esprit. Curieusement, Hannah Arendt, qui aurait pu être concernée par la pensée d'Orwell, semble ne pas l'avoir connu. Pourtant, si le terrible et magnifique 1984 est bien le maître-livre d'Orwell, il ne faut pas l'y réduire. Essais, articles, témoignages (Hommage à la Catalogne), romans, font aussi partie de son œuvre.

Assis devant sa machine à écrire, une fine moustache ornant son sourire, vêtu de tweed, l'air aussi britannique que Sir Oswald Mosley, avec, en arrière-plan, un soldat casqué sans visage, à l'équipement futuriste, pointant sa mitraillette vers lui : c'est dans cet appareil, allusion directe à 1984, que l'on peut voir G. Orwell au Musée de cire de Madame Tussaud, à Londres. Comme le note Jean-Claude Michéa dans son essai Orwell, anarchiste Tory, la lecture américaine d'Orwell, c'est-à-dire exclusivement “anti-totalitaire”, a longtemps prévalu, et c'est effectivement celle qui vient le plus immédiatement à l'esprit. Curieusement, Hannah Arendt, qui aurait pu être concernée par la pensée d'Orwell, semble ne pas l'avoir connu. Pourtant, si le terrible et magnifique 1984 est bien le maître-livre d'Orwell, il ne faut pas l'y réduire. Essais, articles, témoignages (Hommage à la Catalogne), romans, font aussi partie de son œuvre.

Qui était, d'où venait George Orwell ? C'était tout d'abord un homme discret et même secret, qui ne s'étendait pas, même avec ses amis, sur sa vie privée et son enfance. Il naît sous le nom d'Erik Blair en 1903, au Bengale [Inde britannique], d'un père employé à la section opium du gouvernement de l'Inde. Son enfance et son adolescence sont celles d'un jeune Britannique appartenant à la classe moyenne supérieure. En 1917, il entre à Eton. Mais Orwell l'Étonien ne parlera pour ainsi dire jamais de son passage dans la célèbre école, ne semblera jamais en avoir été influencé, alors que, comme le note Bernard Crick, « le passage par Eton marque un homme à vie » (George Orwell, Une vie, 1982). Pourtant, c'est là qu'Orwell fait connaissance avec les dialogues de Platon, et cela ne sera pas sans effet sur lui. Et il ne sera pas pour rien dans l'introduction, dans l'établissement, de Wells, de Butler, de Shaw et « d'autres auteurs décapants » (Crick).

En décembre 1921 Orwell quitte Eton pour entrer dans une boîte à concours de Southwold, dans le Suffolk, afin de préparer le concours d'entrée dans la police impériale des Indes. Admis, il embarque en octobre 1922 pour Rangoon. Il a 19 ans. L'arrivée à Rangoon est suivie d'un stage dans un camp d'entraînement de la police. Les témoignages de ceux qui le côtoyèrent à cette époque décrivent quelqu'un de discret, de réservé, fréquentant peu le club (équivalent du mess) et qui, au début du moins, semble adhérer au système du valeurs que suppose l'Empire. Cours de birman, d'hindi, de droit, et maintien de l'ordre, c'est-à-dire bastonnade et, dans certains cas, pendaisons, tels sont, non pas les plaisirs, mais les activités. L'empire britannique fut une incarnation complexe et souvent habile de la domination de l'homme blanc sur l'homme de couleur, et Orwell, policier impérial, participa de ce système. Non seulement il dirigea des punitions et des châtiments corporels, mais, selon certains témoignages, il défendit devant des visiteurs (entre autres un missionnaire américain) les méthodes les plus musclées, sans qu'on sache d'ailleurs s'il y avait une part d’ironie dans ses paroles. Selon certains témoignages, il tenait des propos que n'aurait pas reniés Kipling.

Ce n'est que progressivement que les réserves intérieures du policier Orwell se développèrent. Il restait un patriote britannique qui aimait l'Angleterre, mais l'Empire, et ceux qui avaient la charge de le représenter et de le maintenir, lui déplaisaient de plus en plus. Il nota que c'était les éléments brutaux du du peuple anglais (les meilleurs, auraient peut-être dit Nietzsche [sic] ou Dostoïevski [re-sic]) qui avaient été sélectionnés pour intégrer les échelons inférieurs du système colonial. Le résultat en était qu'Orwell détestait les hommes de l'administration britannique, mais portait aussi sur les Birmans des jugements très durs, et était tout à fait conscient de la haine que ceux-ci lui portaient, en tant que représentant du l'ordre britannique.

Le jeune policier Erik Blair, le futur George Orwell, photographié en Birmanie (3ème du rang du haut en partant de la gauche). Où il apprendra à hair l'impérialisme et toute forme d'exploitation de l'homme par l'homme.

Le jour où Erik Blair a dû abattre un éléphant...

Le policier Orwell fut une fois appelé sur le lieu d'un drame : un éléphant avait, au cours d'une crise de fureur, écrasé un Birman. Redevenu calme, l'animal ne présentait plus de danger et broutait tranquillement ; son exécution n'avait donc plus donc plus rien de nécessaire, et Orwell n'avait n’avait aucune envie d'y procéder. Mais la foule faisait pression sur lui pour qu'il agisse :

« Quand j'appuyai sur la détente, je n’entendis pas le coup. […] À cet instant, en trop peu de temps auraiton pu penser pour que la balle atteigne son but, l'éléphant s'était métamorphosé de façon terrible. Il n'avait pas bougé et n'était pas tombé, mais toutes les lignes de son corps avaient changé. Brusquement, il semblait frappé, rétréci, immensément vieux, comme si le choc effroyable de la balle l'avait paralysé sans l'abattre. […] En réalité, je n'étais que le jouet absurde de la volonté de ces faces jaunes qui se trouvaient derrière moi. Je compris à ce moment que lorsque l'homme blanc devient un tyran, c'est sa propre liberté qu'il détruit ».

Selon Bernard Crick, en Birmanie, Orwell était « seul et désespéré » et « regrettait de ne pouvoir devenir écrivain au lieu d'être ce policier besogneux ». Orwell refusait le colonialisme, britannique en l'occurrence, mais cette condamnation englobait les autres colonialismes européens, non seulement à cause des torts qu'ils causent aux populations dominées, mais aussi parce qu'ils corrompent ceux qui les pratiquent. En juillet 1927, après 5 années, il démissionne. Dans Le Quai de Wigan, il écrira : « Je comprenais que non seulement je devais fuir l'impérialisme mais aussi toute forme de domination de l'homme par l'homme ».

Sa démission fut suivie de 3 années difficiles à Paris et à Londres, au cours desquelles il exerça différents métiers, comme plongeur dans les restaurants et les hôtels. Cette situation était en partie voulue, même si Orwell fut réellement démuni à plusieurs reprises. Mais il voulait enquêter sur ce qu'était le peuple des bas-fonds, sur ce qu'était l'extrême pauvreté, et sur ses conséquences psychiques et physiques. Cette période d'errance et d'enquête mènera Orwell jusqu'en 1931. Il en sortira le récit intitulé en anglais Down and out (traduit en français sous le titre La vache enragée, dans la dèche à Paris et à Londres). Des éléments de cette expérience passèrent dans 1984, car, pour Orwell, le totalitarisme organise la misère pour avilir. Il n'avait pas prévu le consumérisme et la déshumanisation à l'œuvre dans le monde libéral capitaliste.

De chaque épisode de sa vie, Orwell tirait un livre. Ses 5 années de police en Birmanie avaient engendré Tragédie birmane, ses 2 années de “cloche” La Vache enragée. C'est aussi vers cette époque qu'il adopta le pseudonyme de George Orwell.

De 1931 à 1935, il est à Londres. Il travaille dans une librairie (1934-1935) à Hampstead, il écrit et refait le monde avec quelques amis, en général plus jeunes que que lui, qui a alors 31 ans. Son expérience en Birmanie l'a de plus “vieilli”. Ses logeurs sont aussi les propriétaires de la librairie, et des amis de sa famille. Ils sont tous les deux membres de l'ILP (Indépendant Labour Party), parti que Crick définit comme étant un « étrange mélange de vieil évangélisme et de marxisme non-communiste ». Orwell est bel et bien perçu par ceux qui le fréquentent comme un homme de gauche, sa détestation — le mot n’est pas trop fort — de l’Empire l’y prédisposant, un homme de gauche donc, mais sans carte de parti. Il vit de critiques littéraires, par ex. pour The New English Weekly. De cette époque date le roman Et vive l’aspidistra !, qu’il reniera à la fin de ses jours.

Orwell part en Espagne avec la veste d'Henry Miller

Le Quai de Wigan (1936) porte témoignage d'une descente dans une mine de charbon et des conditions de vie des mineurs. Orwell se sent concerné par les difficultés de la vie des travailleurs et se sent sur ce point socialisle. En juin 1936, il Se marie avec Eileen, et c'est en juillet de cette même année que se déclenche la guerre d'Espagne. Orwell se tient au courant, mais on ne sait rien de ses premières pensées. Cyril Conolly, un de ses amis de jeunesse, de retour de Barcelone, fit un portrait chaleureux des anarchistes espagnols, et peut-être Orwell, qui était déjà bien plus proche des anarchistes que de tout autre courant politique, en eut-il connaissance. Quoi qu'il en soit, c'est durant l'hiver 1936 qu'il décide de partir pour l'Espagne. Sans grands moyens, il vend l'argenterie pour s'équiper. Il fait escale à Paris et trouve le temps de rendre visite à Henry Miller, dont il avait admiré Tropique du cancer et Printemps noir. C'est un dialogue de sourds, car nul n'est plus éloigné de toute idée d'engagement qu'Henry Miller. Au bout d'un moment, Miller, qui n'a aucune idée particulière sur le conflit et qui, en fait s'en moque, comprend l'inutilité d'essaver de dissuader Orwell : il lui donne sa bénédiction et une veste en velours qui servira au cours de quelques froides nuits de garde dans les tranchées républicaines.