Rio

Entretien avec Bernard Rio [ci-contre : photo Ouest-France ©]

♦ Pouvez-vous nous dire votre formation et vos rencontres ?

Je crois volontiers que la formation où qu’elle ait lieu et de quelque ordre qu’elle soit est à l’instar des rencontres un jeu de hasards électifs, une sorte de jeu de l’oie dont la règle apparente ne peut contrecarrer une volonté impérieuse et une fantaisie supérieure qui nous échappent. Né en Bretagne, dans une vieille cité médiévale endommagée par la guerre, ma première éducation a naturellement été influencée par mon environnement familial et géographique. À une petite distance de la maison familiale, un lieu-dit porte le nom de Mané Salut, la montagne du Salut qui doit son toponyme à l’itinérance religieuse des anciens Bretons. Depuis le Moyen Âge, le pèlerin avait ici coutume de saluer le clocher de Notre-Dame du Paradis qu’il découvrait au sommet de la colline. Après s’être signé et avoir entonné un cantique, il descendait dans la vallée du Blavet à la manière dont tout pèlerin sur le chemin de dieu pénètre dans un territoire consacré. Sur la rive gauche du Blavet, face à la flamboyante basilique, s’élève une chapelle rudimentaire dédiée à Saint-Caradec, un saint du Ve siècle typiquement breton c’est-à-dire anachroniquement païen puisqu’il s’agit de l’avatar du dieu Caratacos. Si j’ai choisi de faire cette digression, c’est que je suis intimement persuadé que nous portons en nous un héritage immanent et immémorial qui transparaît au fil du temps et de nos rencontres.

William Butler Yeats : porte ouverte sur les mythes vivants

Ces riches heures sont nombreuses. Je citerai en premier lieu le sculpteur Raffig Tullou (1909-1990), fondateur du mouvement artistique des seiz breur, de l’association historique du Koun breizh et de la confraternité spirituelle Kredenn geltiek, un personnage attachant dont l’irrévérence intellectuelle a contribué à me faire prendre des chemins de traverse. Il y a aussi ma rencontre avec l’Irlande en 1979 et la découverte de l’œuvre de William Butler Yeats qui m’a ouvert la porte à des mythes que je qualifierai de vivants. C’est à cette période que nous avons fondé avec quelques amis [not. Hervé & Claudine Glot] la revue Artus. Les maoïstes et les staliniens tenaient l’université tandis que nous réinventions une dissidence culturelle.

♦ Les correspondances entre les traditions européennes vous ont-elles fasciné pour des raisons philosophiques ou autres ?

Au fur et à mesure que j’avance dans une appréhension de la matière celtique, j’ai le sentiment que l’horizon s’élargit. Quelques auteurs fétiches que sont l’Irlandais Yeats, le Gallois Powys, les Bretons Chateaubriand et Gracq, le Britto-Français Danielou m’ont mené dans d’autres lieux et en d’autres siècles. La poésie de Yeats m’a conduit aux récits mythologiques irlandais, les romans inspirés de Powys m’ont ouvert une voie médiévale et arthurienne, Chateaubriand a insinué une piste géopolitique. N’a-t-il pas déjà écrit l’essentiel sur les relations conflictuelles entre la Turquie et l’Europe dans Mémoires d’Outre-Tombe ! Pour revenir à votre question, c’est en étudiant ma parcelle de territoire armoricain que je me suis intéressé curieusement et naturellement aux traditions celtiques insulaires, puis aux traditions européennes et enfin au domaine indo-européen.

Le bouillonnement des années 70 et 80

♦ Qui vous a initié au comparatisme ? Quand avez-vous découvert Dumézil ?

Retrouver un nom, une date, un titre ou un instant précis me laisse aujourd’hui perplexe. Je ne peux pas désigner avec certitude la paternité de ma démarche. Elle s’inscrit dans un mouvement, dans une période : la fin des années 70 et le début des années 80, avec le bouillonnement de la nouvelle droite. La boîte de Pandore était alors ouverte. La multiplication des publications et des colloques m’a occupé et rassasié pendant plusieurs années. Je me souviens notamment d’une communication de Louis Rougier qui m’avait grandement impressionné. C’est à cette période que j’ai lu les travaux de Georges Dumézil ainsi que ceux de Julius Evola, René Guénon, Mircea Eliade sans oublier le fameux “Que-sais-je ?” de Jean Haudry sur les Indo-Européens et la première version des Druides de Christian-J. Guyonvarc’h [1926-2012] publiée par ses soins et dédicacée après une conférence où nous n’étions pas 10. Mon appétit était grand et je dévorais tout ce qui passait à ma portée, d’Ezra Pound à Emil Cioran sans omettre les celtisants Georges Dottin, d’Arbois de Jubainville, Joseph Vendryes, Joseph Loth…

Mesure du monde, vitalité du quotidien

Mesure du monde, vitalité du quotidien

♦ Le structuralisme vous a-t-il parfois tenté ? Pourquoi rejetteriez-vous Durkheim, Frazer, Freud ?

D’emblée je dirai que la littérature m’a amené à la philosophie et que la mythologie m’a libéré du folklore. Je reconnais qu’Heidegger et Dumézil ont chacun à leur manière et dans leurs domaines respectifs renouvelé notre perception de la “structure” européenne, en apportant par leur vision cohérente une réponse savante et pertinente au matérialisme du XXe siècle. Nonobstant la fulgurance intellectuelle de leurs travaux, mes affinités me poussent davantage vers des auteurs dont l’attitude et la forme de leurs écrits, peut être moins savantes, me semblent plus en adéquation avec ma sensibilité. Je veux ici parler de William Butler Yeats, de John Cowper Powys, d’Aldo Leopold ou d’Henry David Thoreau… J’admire leur mesure du monde, la vitalité de leur quotidien, le plaisir et la magie qui imprègnent leurs écrits. En ce qui concerne Durkheim, Freud et Frazer, ils doivent être replacés dans leur contexte social. Je serai plus complaisant avec James George Frazer que je relis épisodiquement. Relativisons certains propos en nous disant que bien peu de critiques d’aujourd’hui auraient alors individuellement disposé du savoir encyclopédique de Frazer et osé se lancer dans une telle extravagance éditoriale durant cette ère victorienne. Frazer a, à sa manière, ouvert une voie même s’il y a juxtaposé l’incomparable.

♦ Quelle est la limite de votre comparatisme ? Doit-il demeurer circonscrit à un domaine ? Ou peut-on opter légitimement pour la comparaison généralisée ? À quel moment avez-vous choisi ?

La limite que l’on se donne est un prétexte pour ne pas se faire taper sur les doigts par les “spécialistes”, un conformisme qui cache une frilosité intellectuelle et un manque d’intuition. La marge fait toujours partie de la page et elle n’est pas seulement réservée aux annotations des professeurs. Pourquoi devrions-nous tous suivre la même route et le même sens de circulation au même moment ? La seule restriction qui vaille est la rigueur du cheminement intellectuel et non pas la nature de la comparaison. Il faut sans cesse apprendre auprès des spécialistes pour élargir son champ d’investigations et renouveler ses questions. J’ai encore beaucoup à apprendre dans une multitude de domaines et je trouve passionnant les comparaisons osées par certains, je pense ainsi aux pistes mythologiques à la question épistémologique ! Il faut parfois se perdre dans la forêt pour trouver son chemin.

Je considère mes “travaux” comme des balbutiements…

♦ Pourriez-vous nous indiquer vos tâtonnements et le rôle qu’ils ont tenu dans la genèse de vos propres travaux ?

Le sentiment d’avancer dans le brouillard ne me quitte pas. Cette incertitude omniprésente est une nécessité. L’étude succède à l’interrogation de départ et je ne sais toujours pas où elle peut mener. Il faut sans cesse chercher des repères pour prendre la bonne direction mais tel un archéologue je ne suis jamais assuré de piocher dans la bonne parcelle. Je ne connais pas ce que je cherche. Il me faut sans arrêt valider les matériaux que j’utilise. Ne disposant pas d’étudiants pour déblayer le terrain, chaque étude demande du temps. Je suis mon idée en arpentant toutes les pistes qui me viennent à l’esprit, j’amasse alors dans ma besace des matériaux divers que je sors en vrac sur ma table à l’issue de la cueillette. Je trie, je compare. C’est ainsi que je travaille. Je considère chacune de mes recherches comme une expérimentation Il faut douter pour commencer une recherche sinon je me contenterai des publications d’autrui. Je suis d’ailleurs surpris que des auteurs plus qualifiés que moi puissent prêter un intérêt à mes balbutiements car je considère mes “travaux” comme des balbutiements.

Le sentiment d’avancer dans le brouillard ne me quitte pas. Cette incertitude omniprésente est une nécessité. L’étude succède à l’interrogation de départ et je ne sais toujours pas où elle peut mener. Il faut sans cesse chercher des repères pour prendre la bonne direction mais tel un archéologue je ne suis jamais assuré de piocher dans la bonne parcelle. Je ne connais pas ce que je cherche. Il me faut sans arrêt valider les matériaux que j’utilise. Ne disposant pas d’étudiants pour déblayer le terrain, chaque étude demande du temps. Je suis mon idée en arpentant toutes les pistes qui me viennent à l’esprit, j’amasse alors dans ma besace des matériaux divers que je sors en vrac sur ma table à l’issue de la cueillette. Je trie, je compare. C’est ainsi que je travaille. Je considère chacune de mes recherches comme une expérimentation Il faut douter pour commencer une recherche sinon je me contenterai des publications d’autrui. Je suis d’ailleurs surpris que des auteurs plus qualifiés que moi puissent prêter un intérêt à mes balbutiements car je considère mes “travaux” comme des balbutiements.

Mandarins jaloux et évêché rouge

♦ Quelles sont vos relations avec les enseignants des disciplines académiques ? Êtes-vous tenu à l’écart ? Vos travaux sont-ils jugés aventureux ? Quelles sont vos relations avec la Société Internationale des Études Indo-Européennes ?

Je lis avec attention ce qui paraît dans le domaine celtique et indo-européen et lorsque j’emprunte quoique ce soit à autrui je me fais une obligation de référencer ma source. Par ailleurs lorsque dans le cadre de mes recherches, je ne trouve pas dans un ouvrage la réponse à une question qui me taraude l’esprit, j’écris à plus émérite que moi. Les spécialistes ne sont heureusement pas tous aussi engoncés dans un corset académique, certains prennent la peine de me répondre. J’ai aussi eu le plaisir d’accueillir plusieurs “sommités” lors de colloques en Bretagne, notamment le professeur Jean Haudry qui m’a fait le grand honneur de répondre à une invitation en 2000. D’autres spécialistes comme le professeur Louis Prat ont aimablement collaboré à la revue que j’anime. Cette promiscuité ne plaît pas à quelques mandarins jaloux de leurs prérogatives mais que voulez-vous que j’y fasse ! L’objet de mes recherches me vaut quelques inimitiés et une relative mise à l’écart. La Bretagne demeure une terre cléricale, la couleur politique de l’évêché a viré du blanc au rouge mais rien n’a changé dans son comportement exclusif et arbitraire.

♦ Quels principes vous guident quand vous abordez un mythe ou quand vous comparez divers récits, voire des éléments hétérogènes comme un récit et un rite ? Pourriez-vous résumer votre méthode ?

Je commence d’abord par relever tous les faits, symboles et croyances présents dans le mythe ou le conte. Je compare ensuite ces éléments pour dégager un concept et déterminer la cohérence de ces éléments par rapport à la structure du récit. J’étudie isolément chaque fait pour lui trouver une concordance avec le récit. Cette étude peut être multiple : symbolique, linguistique, calendaire… Il s’agit de vérifier la spécificité de cet élément dans une trame en multipliant les analyses. S’il apparaît que des éléments sont interchangeables avec d’autres récits, je confronte alors les concepts en les superposant et en les juxtaposant. L’objet de ces comparaisons et croisements multiples est de retrouver le sens originel du mythe et de tenter une explication de son évolution. Cette grille de décryptage est facile d’emploi et permet d’identifier la nature du texte en le dégageant de son vernis clérical et “folklorique”. Le mythe mais aussi le conte ou le rite n’ont rien de superficiel ou d’aléatoire, ils correspondent à un imaginaire structuré. Ils répondent et fonctionnent comme un apprentissage culturel.

♦ Comment se renseigner sur le polythéisme européen ? Peut-on le connaître ? Existe-t-il des manuels valables ?

♦ Comment se renseigner sur le polythéisme européen ? Peut-on le connaître ? Existe-t-il des manuels valables ?

L’étude du polythéisme est aujourd’hui aisée. Pour limiter mon propos à la matière celtique, disponible en langue française, les travaux de Christian-J. Guyonvarc’h sont indispensables. On peut y ajouter ceux du professeur Pierre-Yves Lambert dans le registre brittonique, de Jean-Louis Bruneaux dans le domaine gaulois mais aussi des études comme L’Aurore celtique de Philippe Jouët ou celle de Jean-Claude Lozac’hmeur sur les origines indo-européennes de la légende du Graal…

Nous sommes au bord d’un précipice

♦ Quels rapports établissez-vous entre la connaissance des mythes et légendes indo-européennes et la société actuelle ? Les Européens pourraient-ils former une grande société homogène ? Un sentiment de solidarité a-t-il déjà uni les peuples d’Europe ?

La société occidentale actuelle n’a apparemment plus grand chose de commun avec le monde structuré des indo-européens de l’antiquité. Nous vivons dans un monde marchand qui est régi selon des normes marchandes. Il n’y a donc plus de place pour le sacré mais uniquement la place pour le “business” dans cette société matérialiste et individualiste. C’est vrai pour l’Europe entière, de l’Irlande à la Grèce, de l’Espagne à la Finlande. Nous sommes au bord d’un précipice. « Mais, écrit Alain Danielou, ce cataclysme ne sera dû qu’à nos erreurs et c’est la folie des hommes qui en déterminera le moment ». L’appréhension des mythes et des légendes n’a par conséquent aucun intérêt quantifiable dans ce système sonnant et trébuchant, il s’agit même d’une déviance suspecte dans cet espace de prédateurs sans foi ni loi.

Les mythes sont aujourd’hui niés, les rites abandonnés car dépourvus d’“intérêt”. Telle est la religion d’aujourd’hui. Si nous quittons le champ des apparences, la connaissance des mythes et des légendes reste cependant fondamentale pour l’homme et la société. C’est un apprentissage qui peut se muer en une quête. Apprendre à lire un conte, apprendre à décrypter une symbolique, c’est pousser une porte, c’est faire un pas en avant, c’est se réapproprier et accomplir les rites… Depuis que j’ai franchi cette frontière immatérielle, je n’ai pas voulu refermer la porte, je n’ai pas pu revenir en arrière car le mythe est devenu réalité vivante. Ma perception du monde a évolué, elle est devenue moins idéologique, plus concrète, plus sensée. C’est un monde du détail innombrable. Mea maxima culpa. Je peux désormais être suspecté de paganisme à l’instar de tous les Européens qui regardent de l’autre côté du miroir et dont je me sens solidaire.

Prendre le temps de marcher en tournant et en virant

♦ Quels rapports établissez-vous entre analyse et synthèse ? L’érudition, si maltraitée aujourd’hui, serait-elle une forme polie du désespoir ? Si vous aviez à recommencer, choisiriez-vous la même voie de recherche ?

Thèse, antithèse, synthèse… Ce sont des outils préalables à l’analyse. L’Occidental a, à mon avis, besoin d’une méthode scolaire pour mettre en place ses idées dans un environnement “cartésien”. C’est un préambule pour forger ses propres outils, se débarrasser, le moment venu, des préjugés et partir à la conquête de son monde intérieur. Il n’y a pas de désespoir dans la recherche mais un espoir sans illusion. C’est une démarche intellectuelle et spirituelle qui a des incidences matérielles. Elle ne s’apparente pas à une fuite mais à une marche en avant. Je n’ai rien à recommencer ou à regretter car chaque orage, chaque cul de sac offrent des détours, des pauses, des silences et des interrogations éprouvantes. Les anciens chemins suivaient les courbes du paysage, couraient le long des rivières, passaient les estuaires à marée basse. Il faut prendre le temps de marcher en tournant et virant. La ligne droite serait à mes yeux synonyme d’ennui ou de vérité, que mon dieu avant tous les dieux me garde de l’un et de l’autre.

♦ Quelle impression vous laissent les sciences humaines actuelles ? Votre travail est-il un plaisir ? Une ascèse ? Est-ce très dur d’avancer ? Avez-vous des moments de doute ?

Mes occupations m’éloignent des sciences humaines actuelles à moins que ce ne soit l’inverse ? Les parodies religieuses occidentales m’indiffèrent également. Je discerne dans une église catholique épurée de ses reliques païennes un déclin qui me semble irrémédiable tandis que les groupes néopaïens se gargarisent d’éphémères gesticulations ô combien étrangères au sacré. La tentation est grande de s’isoler dans son travail mais le plaisir de partager une interrogation reste pour moi primordial. La comparaison des recherches entre amis s’avère toujours instructive et je ne conçois pas mes petits travaux comme un plaisir solitaire. Quitte à me répéter, je perçois l’étude comme un moyen de cheminer et non comme un but. Elle doit, par conséquent, être une aventure et une discipline, un mélange d’excitation et de sérénité avec l’incertitude permanente. Cette incertitude, elle seule, peut, je crois, préserver de l’illusion et de la suffisance.

L’étude n’a pas non plus lieu d’être coupée du monde mais doit s’inscrire dans un espace foisonnant, s’exprimer avec et par la nature. L’approche spéculative vise paradoxalement à une mise en mouvement de l’homme extrait de son environnement par la philosophie cartésienne, elle vise à sa réintégration dans les élémentaires. Les mots seuls ne suffisent pas à dire le langage des sens et ce travail de recherche devrait permettre une libération a contrario de l’aliénation inhérente à la société marchande et à l’opportunisme paresseux de l’espèce humaine. La nature sauvage permet à l’homme “éveillé” de conjuguer ses paradoxes, de goûter à des joies indicibles, d’approcher la divinité. Après avoir appris dans les livres, il reste à apprendre le langage de la forêt, de l’océan… La mémoire d’un chêne vénérable vaut, je le pense, le savoir d’un professeur. Le doute est permis mais le chemin du monde est ouvert à qui veut s’y aventurer.

► propos recueillis par Jean Dessalle, Nouvelles de Synergies Européennes n°57/58, 2002.

• L'arbre philosophal chez L'Âge d'homme (2001) :

• L'arbre philosophal chez L'Âge d'homme (2001) :

L'arbre philosophal de Bernard Rio est une leçon remarquable de spiritualité forestière. À une époque où de plus en plus de gens ne supportent pas les bruits de la forêt qu'ils vivent avec angoisse, il est grand temps de dire avec B. Rio que l'arbre est le parfait reflet de notre verticalité, que la forêt est le temple de notre divinité :

« Si, ainsi que l'écrit François-René de Chateaubriand, dans Le génie du christianisme, "les forêts ont été les premiers temples de la divinité, et les hommes ont pris dans les forêts la première idée de l'architecture", alors c'est à la forêt qu'il faudrait revenir pour étudier la divinité et l'architecture primitive. Ce serait entre les colonnes corinthiennes, sous les voûtes de l'église gothique et sous les frondaisons de cette forêt où bruit le vent que l'esprit s'ensauvagerait, que l'homme perdrait sa moderne et superbe raison pour retrouver la voie d'un sacré originel.

Prendre le parti de la réflexion induit de prolonger le doute. Dans le labyrinthe des arbres, la vérité n'aurait plus lieu d'être invoquée. N'y serait-elle pas immanente ? Le bien et le mal ne se confondent-ils d'ailleurs pas dans les ombres de la futaie et dans les rais de lumière de la clairière ? La gloire serait ici vanité, la science folie, la culture barbarie, le dogme illusion. Merlin prophétisait assis sur la fourche d'un pommier, Lailoken courait d'arbre en arbre et saint Bernard oubliait le livre : "Crois en l'homme d'expérience : tu trouveras quelque chose de plus dans les forêts que dans les livres. Les bois et les pierres t'enseigneront ce que tu ne peux apprendre des maîtres".

La forêt renvoie l'homme à ses vieux démons. Marge de la civilisation paginée, elle n'augure rien d'autre que la terrible liberté du solitaire, la permanence du tragique dans une humanité installée au-dessus du monde ».

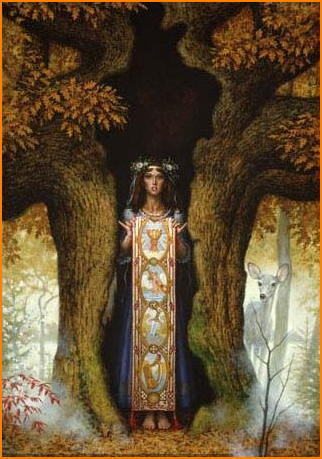

Voici posé le cadre de ce livre, l'arbre nous incite à redevenir nous-même, la forêt nous invite à être, dans le simple qui est l'unique. Aller en forêt demeure une queste. Elle n'est pas sans danger comme le sait l'enfant qui hésite avant de s'enfoncer dans le sous-bois, c'est pourquoi la plupart des traditions ont fait de la forêt un mythe fondateur ou enseigneur, tout particulièrement les traditions celtiques.

B. Rio a choisi d'explorer les rapports complexes de l'homme et de la forêt : Commentaires grecs et latins sur la forêt des barbares – Commentaires chrétiens sur les cultes celtiques – Dits et récits celtiques sur la forêt – Mythes et rites sylvestres dans le folklore et les traditions populaires – La Voie du cerf – Du bois sacré au sanctuaire. C'est une double architecture qui est mise en évidence, celle de l'internité humaine, celle qui a perduré dans l'édification des sanctuaires, celle enfin que l'homme a perdu et qui fonde pourtant sa sacralité :

« Cet abandon des forêts en tant que centres culturel et spirituels a progressivement détourné l'homme de ses origines. La quête du savoir et l'expérimentation de la vie se sont faites hors des cercles concentriques du bois. Mais si la Tradition a encore un sens, alors le temps de la réflexion sonne le retour du bois. Le renoncement au monde moderne s'entend non pas comme une opposition ou une contradiction mais une mise à l'écart. La forêt pourrait être ce lieu au milieu du monde et en dehors du monde pour accéder à l'Autre Monde. La forêt encyclopédique demeure l'ashram des Celtes : "Quand le maître de maison remarque des rides sur son front et voit ses cheveux devenir grisonnants, lorsque son fils a un fils, il doit se retirer dans la forêt. Il renonce à tout ce qu'il possède et à se nourrir des produits du travail des champs. Il laisse sa femme sous la garde de ses fils ou la prend avec lui et part pour la forêt" ».

B. Rio identifie parfaitement la fonction initiatique de la forêt perçue, et non conçue, comme espace transitionnel.

(recension : Lettre du crocodile n°1/2002)

Un itinéraire breton

Entretien avec Bernard Rio

♦ Qui êtes vous ? Pouvez-vous définir votre itinéraire ?

♦ Qui êtes vous ? Pouvez-vous définir votre itinéraire ?

Né en 1957 en Bretagne dans une famille d’artisans, de paysans et de marins du Bro-Erec, j’ai été élevé dans un catholicisme imprégné de superstitions bretonnes. J’ai ainsi été baptisé dans une église placée sous le patronage de saint Caradec, avatar de Caratacos. Enfant, j’ai eu la chance de suivre les pardons avant que ceux-ci ne soient transformés en pièges ethnologistes. J’ai donc fait mon Tro Breizh sans m’en rendre compte, au milieu des bannières et des cantiques de Notre-Dame du Paradis à Hennebont, de Sainte-Anne à Auray, de la Troménie à Locronan ou de Sainte-Anne La Palud. Cet environnement religieux m’a profondément marqué. De là vient probablement mon attirance à “fréquenter” les églises. Par églises, j’entends ici les lieux sacrés bâtis ou non, les vieilles chapelles et basiliques bretonnes entourées d’if et dotées des petits monuments périphériques, fontaines et puits notamment, les bosquets et les forêts. À l’âge de 15 ans, les discours des prêtres catholiques m’intéressaient déjà moins que leurs rites... Le concile Vatican II divisait alors le clergé et leurs paroissiens. Élève de l’enseignement privé, j’inclinais davantage du côté des “traditionalistes” ritualistes. Je constatai néanmoins que les “progressistes” étaient idéologiquement plus proches de l’église judéo-chrétienne primitive que les partisans du rite de Pie V.

Peu à peu, je me rendis compte que je n’étais attaché qu’aux aspects baroques et païens du Christianisme en Bretagne. L’église catholique retrouvant ses racines et ses élans méditerranéens, je n’avais plus de raison de me sentir fondamentalement chrétien. J’étais désormais libre de continuer les vieux rites bretons, de vénérer les saints populaires, absents du calendrier chrétien, mais ô combien présents dans l’histoire et la géographie bretonnes. Je pouvais donc fréquenter les vieux lieux de culte tout en me dispensant de l’office dominical et des discours tenus par les agitateurs de la nouvelle église. Le retour du Christianisme occidental dans le giron de Jérusalem correspond à la fin d’un cycle. Désormais les églises chrétiennes d’Occident n’ont plus besoin d’accepter en leur sein des pratiques païennes que la politique de Grégoire le Grand (590-604) tolérait afin de convertir les campagnes. Le Christianisme se défait des derniers oripeaux de l’ancienne religion pour revenir à son message originel. Il rejoint en cela les autres religions du désert, parties à la conquête de l’Europe et du reste du monde. Je me suis donc de facto excommunié. J’ai rompu avec le Christianisme sans heurt ni passion, par raison.

Pour conclure cette esquisse biographique, je puis me définir géographiquement et historiquement comme vannetais, breton, celte et européen... Et culturellement païen comme peut l’être tout amateur de vents d’ouest et de marées d’équinoxe, de vieilles pierres sculptées et de bois d’amour. Signe des Dieux, alors que je réponds à cette question, un orage éclate. Les Dieux s’amusent.

♦ Quelles furent pour vous les grandes lectures, les rencontres décisives ?

J’ai eu la chance de me divertir très tôt en politique en adhérant dans les années 70 à Jeune Bretagne, petite formation politiquement incorrecte, mais diablement amicale et iconoclaste. Je ne sais comment le premier livre séditieux est arrivé entre mes mains, toujours est-il qu’à la sortie du lycée j’ai conjugué l’écrit et l’oral. J’ai en effet découvert le passé occulté de la Bretagne dans une série de livres publiés par Ronan Caouissin, et, dans la foulée, j’ai rencontré les derniers grands témoins du mouvement breton des années 20, 30 et 40 : Camille Le Mercier d’Erm, Olier Mordrel, Job Jaffré et quelques autres figures emblématiques du nationalisme breton. Jeune étudiant à Nantes, j’avais la bonne fortune d’être titulaire du permis de conduire et de posséder une automobile, ce qui représentait 2 grands atouts pour Raffig Tullou, dénué des deux, à qui j’ai servi de chauffeur et de factotum lors de multiples virées en Bretagne. Cela m’a permis de rencontrer les anciens du mouvement breton. Il n’y a rien de tel qu’un verre de muscadet à 8 heures du matin en compagnie de vieux originaux en politique pour apprendre le sens critique. Le goût du muscadet m’a passé mais je demeure admiratif de ces hommes libres que les vicissitudes du temps n’ont jamais couchés. Raffig Tullou, président du Koun Breizh, le Souvenir Breton, et gudaer de la Kreden Geltiek m’a ainsi légué bien plus que des souvenirs : un état d’esprit.

J’ai eu la chance de me divertir très tôt en politique en adhérant dans les années 70 à Jeune Bretagne, petite formation politiquement incorrecte, mais diablement amicale et iconoclaste. Je ne sais comment le premier livre séditieux est arrivé entre mes mains, toujours est-il qu’à la sortie du lycée j’ai conjugué l’écrit et l’oral. J’ai en effet découvert le passé occulté de la Bretagne dans une série de livres publiés par Ronan Caouissin, et, dans la foulée, j’ai rencontré les derniers grands témoins du mouvement breton des années 20, 30 et 40 : Camille Le Mercier d’Erm, Olier Mordrel, Job Jaffré et quelques autres figures emblématiques du nationalisme breton. Jeune étudiant à Nantes, j’avais la bonne fortune d’être titulaire du permis de conduire et de posséder une automobile, ce qui représentait 2 grands atouts pour Raffig Tullou, dénué des deux, à qui j’ai servi de chauffeur et de factotum lors de multiples virées en Bretagne. Cela m’a permis de rencontrer les anciens du mouvement breton. Il n’y a rien de tel qu’un verre de muscadet à 8 heures du matin en compagnie de vieux originaux en politique pour apprendre le sens critique. Le goût du muscadet m’a passé mais je demeure admiratif de ces hommes libres que les vicissitudes du temps n’ont jamais couchés. Raffig Tullou, président du Koun Breizh, le Souvenir Breton, et gudaer de la Kreden Geltiek m’a ainsi légué bien plus que des souvenirs : un état d’esprit.

Après les pieds de nez politique (j’avais notamment fait campagne avec Jean Edern Hallier pour le boycott des premières élections au Parlement marchand européen en 1978), j’ai bifurqué vers le combat culturel. Alors que l’inquisition marxiste battait son plein dans le mouvement breton, il nous semblait plus propice de déplacer le combat sur le terrain des idées. Avec quelques amis, nous avons donc prolongé l’aventure de Breizh Yaouank en fondant la revue Artus. J’y ai collaboré du n°1 en octobre 1979 jusqu’au dernier n°33 paru en mai 1989. Notre bande allait faire souffler un vent frais dans les lettres bretonnes un tantinet lénifiantes. Le ton de l’éditorial du n°0 expédié à 100 exemplaires était à la fois très anti-chrétien, anti-parisien et anti-biniousard. Notre Bretagne se déclamait prométhéenne. Nous étions rebelles et provocateurs, qualités inhérentes à la jeunesse. Mais Artus avait surtout l’immense mérite de rompre avec les poètes cantonaux, le ronronnement folklorique. Nous nous disions, je me souviens de la formule employée, “enfants naturels de Cuchulainn”. Au fil des ans, l’esthétique a pris le pas sur l’hérésie. Artus s’est installé dans le décor breton et, à la fin des années 80, il était de bon ton d’y signer un article…

L’aventure d’Artus m’a permis de découvrir l’Irlande et la littérature irlandaise du XXe siècle : Yeats, Synge, Stephens, O’Brien (Flann et Edna), Behan, O’Flaherty, Stuart, Joyce, O’Casey, Russel, Macken, Dunsany... J’ai ainsi écrit toute une série de portraits irlandais au fil des parutions de la revue. Parmi cette cohorte de génies littéraires, William-Butler Yeats est mon auteur fétiche. C’est un mage, un intellectuel enraciné et un acteur de la Tradition. Je ne récuse rien de ce qu’il a pu écrire, sa poésie, sa prose, son théâtre et ses discours politiques. Je ne dirai pas la même chose du Gallois John Cowper Powys, de l’écossais Robert Burns ou du Breton François-René de Chateaubriand dont les œuvres pourtant grandioses sont tachetées de petites scories égocentriques. William-Butler Yeats est, de mon point de vue, un représentant exemplaire de la Tradition celtique au XXe siècle. C’est, je le répète, mon auteur préféré mais je ne boude jamais mon plaisir à lire O’Flaherty, Dunsany ou Stephens. Il y a en Irlande une moisson de grands bonhommes, qui me surprend encore. Cette île doit être bénie des Dieux, même si elle marine dans l’eau bénite depuis saint Patrick. Je pense qu’à l’image de Yeats les Irlandais ont l’étoffe des héros... L’avenir nous dira s’ils sauront résister au veau d’or technologique que les Américains ont installé depuis une dizaine d’années à la porte de l’Occident

♦ Comment vous est venue cette passion pour la Tradition celtique ?

C’est un enchaînement “naturel” de rencontres et d’engagements. L’histoire de la Bretagne m’a amené à la politique, la politique m’a conduit à la culture et la culture m’a ouvert la porte de la matière celtique. Est-ce par instinct ou intuition ? Je ne sais pas... mais je n’incline pas au hasard. Aussi doit-il s’agir d’une fantaisie des Dieux ! La curiosité n’est peut être pas un vilain défaut dans le domaine celtique. Il existe tant de matériaux délaissés par les rares chercheurs que toute incursion dans l’ancienne culture celtique est riche de trouvailles. Des milliers de contes, légendes ont été collectés sans avoir été commentés et comparés. Il en est de même des rites, des croyances et des superstitions, des monuments et des mythes. Le domaine celtique reste une plaine d’éternelle jeunesse. Henri d’Arbois de Jubainville, Joseph Loth, Georges Dottin, Joseph Vendryes, Marie-Louise Sjoestedt, Christian-J. Guyonvarc’h, Françoise Leroux, Claude Sterckx et Pierre-Yves Lambert ont remis à l’honneur un certain nombre de textes de notre héritage. Leur mérite est immense mais il ne s’agit que d’une partie des manuscrits connus ! Il existe aussi l’héritage préservé dans la tradition populaire et les œuvres occultes. Morvan Marchal, Jean Piette, Guillaume Berthou-Kerverzhiou, René Vaillant s’y sont intéressés avec beaucoup d’intuition et d’érudition. La reconstitution des textes fondamentaux de la Tradition celtique est donc loin d’être terminée.

C’est un enchaînement “naturel” de rencontres et d’engagements. L’histoire de la Bretagne m’a amené à la politique, la politique m’a conduit à la culture et la culture m’a ouvert la porte de la matière celtique. Est-ce par instinct ou intuition ? Je ne sais pas... mais je n’incline pas au hasard. Aussi doit-il s’agir d’une fantaisie des Dieux ! La curiosité n’est peut être pas un vilain défaut dans le domaine celtique. Il existe tant de matériaux délaissés par les rares chercheurs que toute incursion dans l’ancienne culture celtique est riche de trouvailles. Des milliers de contes, légendes ont été collectés sans avoir été commentés et comparés. Il en est de même des rites, des croyances et des superstitions, des monuments et des mythes. Le domaine celtique reste une plaine d’éternelle jeunesse. Henri d’Arbois de Jubainville, Joseph Loth, Georges Dottin, Joseph Vendryes, Marie-Louise Sjoestedt, Christian-J. Guyonvarc’h, Françoise Leroux, Claude Sterckx et Pierre-Yves Lambert ont remis à l’honneur un certain nombre de textes de notre héritage. Leur mérite est immense mais il ne s’agit que d’une partie des manuscrits connus ! Il existe aussi l’héritage préservé dans la tradition populaire et les œuvres occultes. Morvan Marchal, Jean Piette, Guillaume Berthou-Kerverzhiou, René Vaillant s’y sont intéressés avec beaucoup d’intuition et d’érudition. La reconstitution des textes fondamentaux de la Tradition celtique est donc loin d’être terminée.

Nous pouvons décrypter, dans le paysage, l’architecture et la mémoire, les marques et les orientations philosophiques de cette Tradition. La pratique des lieux sacrés et des anciens textes, même les manuscrits tardivement copiés dans les monastères, induit une prise de conscience. L’erreur des celtisants serait de choisir un corpus géographique et de s’y tenir. Les études celtiques souffrent par ex. d’une regrettable “irlandomanie”. La reconstitution d’une Tradition celtique écrite, à l’image des Véda, ne peut écarter les sources galloises, cambriennes, écossaises, bretonnes... et françaises. Elle doit également intégrer les traditions populaires qui survivent dans le monde celtique. La recherche ne peut être cantonnée aux seules données transcrites dans les monastères et dans les vestiges archéologiques.

♦ Cofondateur d’Artus, vous avez lancé en 1994 Ordos 1,618. Pouvez-vous rapidement présenter cette revue à nos lecteurs ? Pourquoi Ordos ?

L’explication se trouve dans le titre même de la revue. Avant l’instauration du système métrique, les Celtes utilisaient la lieue, la coudée, le pied, l’empan et le pouce comme mesures. Le pied celtique se divisant en 12 pouces... Cette mesure de base s’appelle en irlandais Ordlach, mot dérivé de Ordu, nom du plus gros doigt de la main. Le pouce est à la fois mesure et instrument. C’est le doigt de l’apprentissage et de la connaissance. C’est notre petit Poucet des contes populaires. Or le petit Poucet, symbole de l’intuition est également le signe de la justice... D’où le sens d’Ordos. Le pouce irlandais équivaut au maillet du dieu gaulois Sucellus qui donne la vie ou la mort, et au mell beniguet que les Bretons posaient sur le front des agonisants. De cette même racine dérive le mot irlandais ord, urz en breton, urdd en gallois, ordo en latin qui désignent le clergé régulier, la caste des prêtres qui vérifient et participent au bon fonctionnement de la société. Le Moyen Âge a perpétué cette notion en désignant par l’Ordo le manuel de liturgie. En créant cette revue, notre ambition était de renouer avec les sciences traditionnelles, de nous replacer dans un contexte sapiential en utilisant les études anciennes, en étudiant les symboles de la Tradition et en ouvrant nos colonnes aux chercheurs partageant une même vision du monde celtique. Le point commun des études publiées dans Ordos est d’illustrer la permanence d’une identité celtique pré-chrétienne.

Ordos n’a remplacé aucune revue bretonne car la place était vide depuis plusieurs années. La consultation des anciennes collections et des archives n’imposait pas un silence respectueux envers les celtisants disparus et soumis aux censeurs. Nous avons pris la décision de souffler sur les braises de la matière celtique car nous ne trouvions pas notre compte dans les études ethnologiques publiées en Bretagne et en France. En créant cette revue nous avions comme unique volonté de prolonger les recherches traditionnelles publiées jadis dans la revue Ogam fondée par Guillaume Berthou-Kerverzhiou, Jean Piette et Pierre Leroux. La langue de bois et la complaisance n’étant pas inscrites à notre programme éditorial, nous avons publié ce que bon nous semblait et nous avons invité tout homme libre à utiliser la revue pour y exposer ses réflexions et ses pistes de travail. Notre programme n’a pas varié depuis 5 ans. Ce n’est ni le plaisir, ni une équation économique qui président à cette revue mais la gravité d’un constat et la nécessité d’une démarche intellectuelle. Nous pensons qu’une menace pèse sur notre mémoire. L’héritage celtique est en danger car de moins en moins compréhensible et de plus en plus édulcoré par des bateleurs ignorants.

Nous sommes en quelque sorte victimes d’une érosion historique. Parfois, il convient de lutter contre l’évidence, de bâtir une digue contre le courant du moment. Nous ne devons pas attendre que d’autres, apparemment plus qualifiés, le fassent à notre place. Nous pensons, à l’instar de l’Irlandais Georges Russel, dans le Flambeau de la Vision, que les mystères sont des vérités voilées et que les mythes endormis ne sont pas des dogmes inaccessibles. Nous ne cherchons pas à prouver l’existence des Dieux, nous ne cherchons pas non plus à remplacer la “science” moderne par la “religion”. Mais nous pensons que l’étude de la matière celtique ne peut être menée que sous la houlette des Dieux. La Tradition celtique demeure dans les légendes et les monuments, les lieux et les hommes. Malgré les difficultés d’un langage impropre, la perte de références traditionnelles, les dangers permanents de l’approximation, les hésitations de la rigueur et les fougues de l’intuition, nous pensons que l’expérience et l’étude partagée sont préférables à l’enfermement mental de l’ermite bibliophile.

Il y a nécessité morale à relier les êtres et les mémoires. Ordos ne cherche pas à convertir et ne veut pas donner la leçon. Les auteurs, qui ont publié dans la revue, n’ont pas voulu non plus recopier maladroitement ce qui s’écrivait ailleurs. Ils introduisent simplement une réflexion en n’occultant jamais le doute. Nous avons conçu Ordos comme une tribune des études traditionnelles dans le domaine celtique. Nous ne voulons pas réduire la matière celtique à la sphère historique ni survoler les sujets, aussi avons-nous d’emblée centré les articles sur la mythologie et le sacré, et réduit le nombre des contributions afin de privilégier des études étayées dans chaque numéro. C’est ainsi que les collaborateurs ont toujours eu carte blanche pour écrire ce qu’ils le souhaitaient. Nous pensons également qu’une telle revue se devait de respecter certaines règles, aussi avons-nous opté pour une périodicité correspondant aux 4 grandes fêtes celtiques de Samonios (novembre), Brigantia (février), Belotenedos (mai) et Lugunassatis (août). De même les formats de la revue ont été calculés sur la base du Nombre d’Or.

♦ À quoi peuvent donc servir les études celtiques aujourd’hui ?

J'ai consacré un éditorial d'Ordos à cette question au printemps dernier. Je ne souhaitais pas alors répondre à cette question mais plutôt la poser afin de souligner la carence de l'université ou plutôt la suffisance des lettrés institutionnels et l'absence de spiritualité de leurs travaux. En Bretagne et en France, il existe un cliché éculé qui sert à condamner toute étude sortant de la norme : la “Celtomanie”. Dès qu’un chercheur sort des sentiers battus, les petits staliniens, les petits inquisiteurs chrétiens du prêt-à-penser n’ont que ce mot à la bouche. La conséquence de cet état d’esprit est que les études celtiques n’avancent pas dans le cadre institutionnel puisque les celtisants sont suspectés par les romanistes au pouvoir. L’université française en est encore à considérer Chrétien de Troyes comme l’inventeur des romans du Graal et l’année 52 comme l’an I de la civilisation hexagonale. Quant à l’université bretonne, elle est surtout préoccupée d’étudier l’évolution géométrique des mottes de beurre dans le canton de Rostrenen entre 1850 et 1870.

J'ai consacré un éditorial d'Ordos à cette question au printemps dernier. Je ne souhaitais pas alors répondre à cette question mais plutôt la poser afin de souligner la carence de l'université ou plutôt la suffisance des lettrés institutionnels et l'absence de spiritualité de leurs travaux. En Bretagne et en France, il existe un cliché éculé qui sert à condamner toute étude sortant de la norme : la “Celtomanie”. Dès qu’un chercheur sort des sentiers battus, les petits staliniens, les petits inquisiteurs chrétiens du prêt-à-penser n’ont que ce mot à la bouche. La conséquence de cet état d’esprit est que les études celtiques n’avancent pas dans le cadre institutionnel puisque les celtisants sont suspectés par les romanistes au pouvoir. L’université française en est encore à considérer Chrétien de Troyes comme l’inventeur des romans du Graal et l’année 52 comme l’an I de la civilisation hexagonale. Quant à l’université bretonne, elle est surtout préoccupée d’étudier l’évolution géométrique des mottes de beurre dans le canton de Rostrenen entre 1850 et 1870.

L'accumulation d’un savoir chronologique n’est pas une fin en soi. Parler breton ne signifie pas non plus penser breton. Et François de Chateaubriand est à mon avis l’un des plus grands écrivains bretons, même s’il écrivait en français. Son œuvre est en effet imprégnée par la matrice culturelle de son enfance et illuminée par une sensibilité à la fois religieuse et tragique, commune aux grands penseurs celtiques, William-Butler Yeats ou Robert Burns notamment. Je ne retrouve par contre pas cette sensibilité dans la littérature estampillée bretonne de Per-Jakez Helias dont la vie et l’œuvre me paraissent contraires à la pensée bretonne, quoique bretonnante. L’habit ne fait pas le moine. Il ne faut pas confondre la cuite estivale au chouchen et le soma ! Les études celtiques n’auraient à mes yeux aucune valeur si elles n’incluaient par une morale inspiratrice de la recherche, si elles ne s’enracinaient pas dans les lieux et si elles n’illustraient pas une croyance polythéiste et une pratique religieuse. Or dans le périmètre universitaire, les études celtiques se réduisent à un savoir historique ou linguistique, mais aussi, dans le meilleur des cas, à une esquisse mythologique. Je pense que l’histoire ne saurait être distinguée de la mythologie et la mythologie n’aurait guère de sens si elle était coupée des rites, des sacrifices et des sites sacrés. Les études celtiques n’ont de sens que si elles appréhendent la pensée mythique.

♦ Que pensez-vous du renouveau druidisant ou néo-druidique ?

Il n'y a pas à mon avis de renouveau druidisant ou néo-druidique en Bretagne ni même, à ma connaissance, dans les autres nations celtiques. La plupart des mouvements qui se désignent ainsi ne sont que des petits groupes culturels et politiques dont le discours correspond généralement aux idées dans le vent et dont les membres entendent d'ailleurs participer aux agitations de la société moderne. Les adhérents de la Gorsedd de Bretagne allaient à la messe avant-guerre et votent aujourd'hui pour la gauche plurielle française. N'est-ce pas là le même conformisme ?

Si j'observe les faits et les dits de ces néo-druides, je relève peu de différences entre le Cercle celtique et la Gorsedd. Tous deux participent de la même manière folklorique et servile à l'animation touristique de l'été. Il n'y a pas là de quoi s'émerveiller ni se lamenter, les militants associatifs ne sont ni meilleurs ni pires que le reste de la société à laquelle ils appartiennent. Il n'est jamais rien sorti de très excitant de ces assemblées folkloriques. Les adhérents de la Gorsedd se considèrent d'ailleurs comme des militants culturels et non comme des philosophes ou des sacerdotes. Il convient néanmoins de faire une exception pour la Kredenn Geltiek fondée par Morvan Marchal, Raffig Tullou et Francis Bayer du Kern en 1936. D'emblée cette société spiritualiste et ritualiste a été marginalisée par le mouvement breton et les "fraternités" néodruidiques. Son souchage, son fonctionnement et son discours tranchent avec les coupeurs de gui du 15 août. Le travail réalisé par Alain Le Goff, continuateur de Raffig Tullou depuis la mort de celui-ci en 1990, reste dans le droit fil des fondateurs de cette discrète société : l'étude des mythes et des rites. Voilà qui n'est pas à la mode et cela me paraît être une attitude salutaire.

Je pense en effet que les druidisants n'ont pas d'autre choix que d'épurer des rituels et de réactiver les vieux rites, loin des regards moqueurs. Il me semble en effet plus conforme pour des druidisants de s'isoler du monde que de participer aux débats d'une société qui les rejette idéologiquement et culturellement. Ce n'est pas sur la place publique et devant l'œil de la caméra que le druidisme peut renaître. Je crois d'avantage à la vertu d'un enseignement traditionnel respectueux du mythe, du rite et du site. Pour réincorporer les aspects traditionnels du druidisme, il est impossible de concilier les tendances actuelles de la société moderne.

Des druidisants devraient échapper culturellement à la société afin de retrouver un mode de vie et de pensée conforme à la tradition ancestrale. Je ne veux pas ici parler d'un retour au puritanisme et au dogmatisme propres au monothéisme oriental. Je ne veux pas non plus dire qu'il faut revenir en arrière. Le passé ne peut être revécu mais il faut s'en servir pour ouvrir de nouvelles voies. C'est à une recherche du savoir que les druidisants doivent œuvrer et non au divertissement d'une société marchande. Ils peuvent emprunter plusieurs chemins mais ils ne s'épargneront pas le travail spéculatif qui sied aux philosophes ni le travail rituélique qui sied aux prêtres. Autant dire que je ne crois pas du tout à la diffusion du savoir par imposition des mains ou à la graduation druidique par ancienneté au sein d'une association.

Bien entendu, les professeurs institutionnels ne partagent pas ce point de vue. Selon eux, les Dieux sont morts, les druides ont disparu depuis belle lurette et toute tentative druidisante relèverait de la supercherie intellectuelle. Pour ma part, je ne pense pas que le druidisme relève exclusivement de l'archéologie et de la linguistique. Il serait cartésien de jauger une culture en n'étudiant que des vestiges archéologiques et des reliques épigraphiques alors que nul ne s'aviserait à contester aujourd'hui le haut degré de connaissances astrologiques, mathématiques ou médicales des Druides. L'ancienne religion a survécu à l'obscurcissement chrétien et survit à la cupidité moderne. Pour qui veut se donner la peine de chercher, on trouve les traces du druidisme dans le paysage et les traditions des pays celtiques. Par druidisme, je ne parle pas de superstition, mais de culture savante.

Nous avons, nous autres Celtes, l'avantage géographique d'être situés aux confins du monde occidental, que ce soit la Bretagne, l'Irlande, l'Écosse, Man, Galles ou Cumberland. Dans toutes ces contrées, il convient de s'intéresser en particulier à ceux qu'Alain Daniélou appellent les « lettrés indigènes ». Bien évidemment, il ne faut pas exclure du champ de la recherche les textes copiés par les moines et les commentaires des celtisants ! Mais peut-être serait-il sage de chercher aussi dans les contes et traditions populaires ces traces du savoir ancestral. En Bretagne, Sébillot, Hersart de la Villemarqué ou Orain sont à mes yeux aussi importants que d'Arbois de Jubainville, Dottin ou Loch. Aujourd'hui les recherches d'Albert Poulain sur les traditions populaires de Haute-Bretagne m'apparaissent aussi immenses que celles, remarquables, de Cristian-J. Guyonvarc'h et Françoise Leroux.

♦ Quel est à vos yeux l’apport de G. Dumézil et des études indo-européennes à la connaissance du monde celtique ?

Les études indo-européennes ont été et demeurent encore suspectes pour les professeurs qui prétendent détenir le savoir en Europe. Les chercheurs ont donc dû lutter contre l’intolérance scolastique pour obtenir le droit élémentaire d’étudier le fonds originel de l’Europe. Cette lutte est menée dans un climat inquisitorial. L’Europe est en effet culturellement, religieusement, politiquement et commercialement occupée depuis 1.500 ans. Il est “normal” que les maîtres monothéistes au pouvoir tentent par tous les moyens de maintenir les élites dans l’ignorance et l’amnésie, et nos Dieux dans l’abstraction. Les études indo-européennes sont effectivement dangereuses pour les états en place puisqu’elles supposent une réappropriation du patrimoine culturel et une communauté de culture pré-chrétienne. Cette mémoire indo-européenne ne peut être qu’en contradiction avec l’Occident moderne.

Georges Dumézil a contribué à structurer les études indo-européennes : la mythologie comparée n’était pas une nouveauté, mais le linguiste et mythologue a réussi là où ses prédécesseurs, James George Frazer et Willhem Mannhard, avaient échoué. Il est parvenu à identifier des entités divines et à les représenter dans leurs rapports avec les hommes en dépassant le stade du naturalisme. Dumézil a interprété les mythologies des Européens comme une cosmogonie commune... Les études indo-européennes sont dès lors devenues accessibles, intelligibles. La difficile équation indo-européenne permettait la compréhension de la pratique polythéiste. Cette hiérarchisation polythéiste se distingue foncièrement du monothéisme par une conception du cosmos qui ne sépare pas la nature du surnaturel. Cette concrétisation de la culture indo-européenne a ainsi ouvert dans la filière celtique une perspective que Marie-Louise Sjoestedt a été la première à comprendre. C’est à cet auteur que nous devons en 1940 une excellente formule reprise et attribuée à d’autres :

« Certains peuples — tels les Romains — pensent leurs mythes historiquement ; les Irlandais pensent leur histoire mythiquement ; et de même leur géographie : chaque accident remarquable du sol d’Irlande est le témoin d’un mythe en quelque sorte, un mythe cristallisé. Le surnaturel et le naturel se pénètrent, et se continuent et une circulation constante de l’un à l’autre en assure l’unité organique. De là vient qu’il est plus facile de décrire le monde mythique des celtes que de le définir. Car toute définition implique une opposition... »

Les fondateurs de la revue Ogam, Guillaume Berthou-Kerverzhiou, Jean Piette, Pierre Leroux et René Vaillant, ont cependant tenté cette définition avec plus ou moins de bonheur. Leurs travaux ont été ensuite amplifiés par Christian-J. Guyonvarc’h et Françoise Leroux qui lui ont donné une tournure plus universitaire et ont publié plusieurs ouvrages fondamentaux, dont Les Druides (Ouest-France Université, 1995) et, tout récemment, Magie, médecine et divination chez les Celtes (Payot 1997) ainsi que Le Dialogue des deux sages (Payot 1999), rarissime parcelle d’enseignement druidique. Les intuitions duméziliennes ont donc permis la réappropriation et la réunion de matériaux mythologiques épars dans l’espace et le temps. Cela a été évident dans la matière celtique avec la réinterprétation des récits médiévaux !

Pourtant les études indo-européennes ne peuvent se limiter aujourd’hui au seul corpus écrit. L’ancien savoir indo-européen subsiste dans les coutumes et les croyances populaires. C’est peut-être même dans cette matrice fortement identifiée à des terroirs que les chercheurs, je pense notamment à Philippe Walter et à Jean-Claude Lozac’hmeur, découvriront les rites qui justifient les mythes. Il serait opportun de s’inspirer des travaux d’Alain Daniélou sur l’Inde pour reconsidérer notre patrimoine. Expliquer le mythe en omettant ou occultant le rite qui l’accompagne et l’anime n’a pas de sens à mes yeux. La beauté du monde ne se trouve pas dans les champs de ruines, mais dans la vie qui sourd des prairies, des forêts et des mers.

♦ Quel est à vos yeux le mythe fondateur de la Tradition celtique ?

Il me semble que le monde celtique fonde sa Tradition cosmologique dans une double interprétation solaire du temps et de l’espace. Les antiques navigations autour du monde que les copistes médiévaux ont christianisées sont à ce point de vue exemplaires. Elles illustrent une navigation a dextrario dans le monde visible et dans son invisible reflet, une circumambulation vers l’Ouest, vers les îles, les Dieux, le milieu du monde. Nous sommes là dans une vision globale du monde, non dans une appréhension linéaire du temps et de l’espace, dans un cycle que je n’identifierai pas à un cercle mais à une spirale. Cette quête du lieu de connaissance est révélatrice d’un état d’esprit aventureux et merveilleux porté depuis des millénaires par les Celtes. Peu importe les noms des héros, Mael Duin ou Brendan, Peredur ou Galaad, ils se confondent tous dans une même tradition et activent tous le même mythe primitif, celui du chant originel.

La quête de la connaissance est une prise de parole au terme d’une longue pérégrination. La singularité de ces voyageurs et l’essentiel de ces rites de passage d’un monde à l’autre dépendent d’une base : le monde est indivisible. L’histoire de l’homme doit alors s’interpréter dans un ensemble vu et entendu, parcouru et perçu avec tous nos sens éveillés. Celui qui voit peut seul prétendre à la parole. C’est le cas des druides, les très savants, les très voyants ! C’est le cas de Gwion, de Taliesin, de Merlin... Ils parlent puisqu’ils ont lors de leurs voyages et de leurs vies maîtrisé la matière (la forme) et traversé la frontière du visible. Ce sont des êtres complets qui agissent avec les forces du monde et dont le rôle est bien de dire la loi et de veiller au respect de l’ordre. Le chant du monde est à mon avis le mythe fondateur de la Tradition celtique.

♦ Votre figure préférée du panthéon celtique ?

Le principe omniscient représenté sous de multiples formes par le Dieu gaulois Cernunnos, le héros gallois Pwyll, le guerrier irlandais Finn ou le barde britto-gallois Merlin... Ce sont tous archétypes solaires du guerrier-magicien et du prophète-chasseur. Ils représentent à la fois l’ancien monde et l’autre monde. Leur connaissance des arts traditionnels leur permet de prévoir l’imprévisible et de voir l’imperceptible. Ils portent sur notre monde un regard au-delà de la semblance des choses. Ce sont toutes divinités liées au cerf, l’animal psychopompe qui partage le même symbolisme que l’arbre. Cernunnos, Pwyll, Finn invitent à regarder et à interpréter le monde. Il y a dans ces 3 figures maîtresses une perception de l’apparence et de la transparence, qui, dans ces temps obscurs, est ô combien illuminatrice. Pwyll, dont le nom signifie “bon sens, jugement” va ainsi régner sur Annwvyn, littéralement la “région des morts”, et acquérir une légitimité dans l'autre monde.

Le principe omniscient représenté sous de multiples formes par le Dieu gaulois Cernunnos, le héros gallois Pwyll, le guerrier irlandais Finn ou le barde britto-gallois Merlin... Ce sont tous archétypes solaires du guerrier-magicien et du prophète-chasseur. Ils représentent à la fois l’ancien monde et l’autre monde. Leur connaissance des arts traditionnels leur permet de prévoir l’imprévisible et de voir l’imperceptible. Ils portent sur notre monde un regard au-delà de la semblance des choses. Ce sont toutes divinités liées au cerf, l’animal psychopompe qui partage le même symbolisme que l’arbre. Cernunnos, Pwyll, Finn invitent à regarder et à interpréter le monde. Il y a dans ces 3 figures maîtresses une perception de l’apparence et de la transparence, qui, dans ces temps obscurs, est ô combien illuminatrice. Pwyll, dont le nom signifie “bon sens, jugement” va ainsi régner sur Annwvyn, littéralement la “région des morts”, et acquérir une légitimité dans l'autre monde.

Les traditions populaires ont conservé des traces de cette trame mythologique celtique, traces dont la signification apparaît évidente si on s’intéresse encore au culte du Dieu-cerf Cernunnos. Quand les hommes revêtent des peaux de cerfs et arborent des ramures lors des carnavals, ils reproduisent et perpétuent les antiques mascarades calendaires d’Esus-Cernunnos. La fête et son rituel carnavalesque ne doivent pas occulter la fonction primordiale du cerf, messager et passeur de l'autre monde… Qu’il s’agisse d’un cerf chassé par un roi, chevauché par un prêtre ou d’une fée transformée en biche, l'animal appartient à une même dimension et remplit une même fonction. Il conduit l’homme du monde mortel des apparences dans l’espace immanent et impermanent. Le conte irlandais de Finn a conservé explicitement cette dimension que les récits médiévaux et les légendes continentales ont écartée pour en privilégier des aspects secondaires. La perception d’un autre monde et le passage à cet autre monde supposent une connaissance de la magie et une maîtrise des fonctions magiques latentes dans l’homme et l’univers.

Le regard porté sur cet autre monde et son exploration, et plus sommairement son évocation sont fondamentalement incompatibles avec la doctrine chrétienne. Le corpus légendaire enseigne l’existence d’un autre monde et la possibilité de l’explorer par le perfectionnement de connaissances et de pouvoirs supranaturels. La vision de Pwyll, sa rencontre avec un roi de la région des morts, son passage et sa souveraineté supposent un partage du monde et correspondent à un enseignement global, qui transporte l’homme hors de son paysage mental. Pourtant, le récit de Pwyll est sans comparaison avec la richesse symbolique du cycle de Finn. Les aventures de Finn, littéralement le “blanc” (avec le sens de sacré), composent une source d’enseignement exceptionnelle tant dans le partage du monde de Samain (novembre) à Beltaine (mai) et de Beltaine à Samain, que dans la sacralité de la nature qu’elle enseigne. Finn et Fiana préfigurent les ordres religieux et militaires du Moyen Âge, Templiers et Hospitaliers. Ce cycle induit une magie de la vie qui serait une interaction faite d’obligations et d’interdits. (...)

♦ Quels sont vos projets ?

Je n'ai pas d'autre choix que de poursuivre la lutte contre la plus détestable des doctrines, l'idéologie marchande et son cortège de voleurs, de menteurs et de lâches qui attentent à l'ordre du monde. La création de revues où énoncer des pistes de recherche, l'organisation de colloques où débattre et l'ouverture d'un site internet où diffuser des références ne constituent pas des buts en soi. Ce ne sont que des moyens pour maintenir une recherche traditionnelle dans la société contemporaine. Il est important de baliser le terrain, d'être en chemin pour apprendre et comprendre le sens du sacré. Aujourd'hui, il m'apparaît essentiel de retrouver les sources savantes des traditions populaires, quitte à m'éloigner un peu des turbulences profanes. Après le colloque sur l'histoire de Bretagne organisé en juin 1999 (actes publiés dans Ordos n°23-24, Samain 1999), je vais donc convier tous nos amis à un rendez-vous sur les mythes en juin 2000, à Renac, puis à un troisième en juin 2001.

Je ne pense pas que le combat prioritaire soit actuellement d'ordre politique en Bretagne et en Europe. Je ne pense pas non plus que la royauté ait été au centre de la Tradition celtique. Certes, la figure du roi est bien le principe actif de la souveraineté guerrière, mais le roi est l'une des deux composantes des couples formés avec la reine d'une part, avec le druide de l'autre. La place et le rôle de Merlin m'apparaissent bien plus fondamentaux dans le cycle arthurien que ceux d'Arthur... Le retour d'Arthur est bien plus qu'une symbolique littéraire ou légendaire, beaucoup plus qu'une croyance en l'immortalité du héros, c'est en fait la restauration de l'ordre cosmique, qui ne peut s'effectuer qu'à la fin d'un cycle. La maladie du roi induit la décadence du royaume et sa mort clôt les temps aventureux. Si adolescent, j'ai pu naïvement espérer le retour d'Arthur pour libérer la Bretagne de ses oppresseurs, aujourd'hui, je ne peux croire à ce scénario héroïque. Ce retour ne pourra en effet avoir lieu qu'après le réveil des Dieux. C'est aux hommes qu'il appartient de réveiller les Dieux et de les honorer. Si la bataille de Camlan a sonné le glas de la souveraineté celtique, c'est que les Bretons avaient déjà tourné le dos aux Dieux de leurs pères : ils avaient renoncé à leurs valeurs ancestrales pour se convertir au culte nouveau, venu du désert. La folie de Merlin et la mort d'Arthur ouvrent un crépuscule celtique. Face à ce fléau, le recours à la Tradition celtique s'impose. Sachant que l'histoire est cyclique, je suis convaincu que notre antique souveraineté sera restaurée le jour où le bazar des marchands aura été balayé... Après tout, que représente une vie d'homme pour les Dieux immortels ?

Dans le légendaire celtique, Merlin retourne dans la forêt avant la mort du roi. Son retrait du monde annonce donc la prochaine disparition du souverain. De même, nous avons non pas à engranger, mais à nous ressourcer dans la forêt pour y apprendre la science du monde. Il est impératif de vénérer les Dieux par le rite et le sacrifice afin de retrouver le chemin de l'Autre Monde et de renouer avec les rites de passage, omniprésents dans nos mythes celtiques. S'il plaît aux Dieux, j'espère naviguer autour du monde, à l'instar de Pwyll, afin d'apercevoir Rhiannon et de l'interroger. La vue et la parole retrouvée, il me restera alors à entendre et à apprendre.

► Propos recueillis par Christopher Gerard, Antaïos n°15, 1999.

Ancien directeur d’Ordos, revue consacrée à la Tradition celtique, B. Rio est écrivain, spécialiste du terroir breton, de la chasse et de la randonnée (une vingtaine de titres : Le cidre, La chasse au sanglier, etc.). Il a collaboré au Dictionnaire de l’ésotérisme (PUF, 1998) : articles sur la Femme-Fée, Mai, le sanglier, le néobardisme, etc. Il est aussi l’auteur d’un étrange roman initiatique, Le Vagabond de la belle étoile (L’Âge d’Homme) et d’un essai salué par nombre de celtisants, L’Arbre philosophal (L’Âge d’Homme, 2001).