Spens

Willy de Spens, toujours alerte et au mieux de sa forme, s'est brusquement éteint dans son sommeil, le 25 mars dernier, à 78 ans. Au fond des Landes de Gascogne, à l'ombre séculaire de l'austère château d'Estignols, dans un décor semblable à celui des souvenirs d'enfance de Gautier et de son capitaine Fracasse, le cœur du vieux gentilhomme intraitable repose désormais en paix.

Jusqu'au bout Willy de Spens aura tenu la plume à la main et l'esprit en éveil, apportant tous ses soins à la rédaction de ses Portraits dont le mordant, l'ironie, la verve inimitable, confirmeront le mémorialiste exceptionnel qu'il était, et il n'est pas exclu que quelques écrivains aujourd'hui célèbres ne survivent dans la mémoire des générations futures que grâce aux pages qu'il leur aura consacrées.

Un regard lucide qui dérange

Il aurait pu faire sienne la cinglante réplique de Flaubert à son ami Maxime du Camp, arriviste effréné qui l'incitait sur tous les tons à se pousser comme lui dans le monde. « Paraître n'est pas mon objectif essentiel ». Il ne négligeait pas pour autant les rencontres, les entretiens, les contacts susceptibles de faciliter la vente de ses livres et leur succès éventuel. Il connaissait un monde fou dans tous les milieux possibles autour de l'édition et de la presse. Mais son regard lucide dérangeait. Beaucoup, pour prix d'une aide au reste chiche et aléatoire, attendaient des propos flatteurs, des flagorneries, une déférence dont il était radicalement incapable. Tel illustre académicien avait-il laissé entendre qu'il lui consacrerait peut-être un article que Willy de Spens s'empressait de le démolir, claironnant qu'il préférait ne rien attendre d'un m'as-tu-vu sans talent, hérissé d'avance à l'idée de devoir quoique que ce soit aux médiocrités en place. Son éditeur levait les bras au ciel, tandis que le silence s'épaississait sur une des œuvres les plus remarquables, les plus fortement originales, de cette fin de siècle.

Autre mot de Flaubert, dont il se pourléchait : « Les honneurs déshonorent, le titre dégrade, la fonction abrutit ». Peu d'écrivains trouvaient grâce à ses, yeux. Bernanos fut de ceux-là. Intraitable, écorché et furieux, tout comme lui. Par-dessus tout révolté par l'injustice et proche des Enfants humiliés. Mauriac, à l'opposé, était sa bête noire. Affectations charitables à grand tralala et mesquinerie de teigne. L'image, aussi, du “paraître”, ostentatoire et faussement modeste, caractérisée par la morgue occasionnelle et les grands airs de parvenu singeant la vieille notabilité de province, rat impitoyable et parcimonieux avec les pauvres et les domestiques, tremblant d'adulation en ce très puant mais “si distingué” quartier bordelais des Chartrons où il eut tant de peine à se faufiler. Un personnage très proche de Mauriac quant au comportement, à la psychologie ingénument sordide et aux manies, traverse le roman absolument hilarant, intitulé Angélique consacré par Willy de Spens au milieu littéraire (éditions du nouveau Parthénon, 1949) et qui, depuis 40 ans, n'a pas pris une ride.

Une œuvre immortelle à laquelle les médias n'accordent aucune publicité

En dépit du silence observé, de façon générale dans les médias, à l'encontre de cet aristocrate au plein sens du terme qui, sa vie durant, n'aura cessé d'expier le “crime” d'avoir, très honorablement du reste et avec la plus totale désinvolture, appartenu à l'administration de Vichy dans ce qu'il avait eu la naïveté de prendre pour une sinécure et une planque de tout repos, les Mémoires de Willy de Spens, sans publicité aucune, desservies, sinon sabotées par les réseaux de distribution et de vente, se sont peu à peu imposées et suffiraient 3 assurer sa renommée d'écrivain. Mais le talent éclate aussi bien dans la vingtaine de romans qu'il a laissé derrière lui et qui, du Roi de Bergame à La nuit des longs museaux, des Hasards du Voyage à La Palette tragique, ont cette royale liberté de ton, d'invention et d'allure, qui distingue les vrais artistes. L'une de ses grandes admirations était Stevenson, et le souvenir de sa lointaine ascendance écossaise rejoint celui de l'auteur de L île au trésor pour traverser, dans un parfum d'aventures romanesques extraordinairement savoureuses, autant qu'éloignées de la tradition littéraire française, des romans comme Le Roi de Bergame, La Vierge noire et tant d'autres qui sont à redécouvrir entièrement. Je relève, dans Les Hasards du voyage (Plon, 1957), irrésistible épopée d'un jeune homme pauvre, sans diplôme ni qualification particulière, dans un Paraguay convulsé de permanents pronunciamientos, cet échange de réplique : « Vous vous ingéniez toujours à vous montrer sous le jour le plus déplaisant ». « Tel est mon principe, cher ami. Faites étalage de vos vices. On leur trouvera toujours plus d'attraits qu'à la vertu ».

Quelques désaccords avec Céline...

S'il appréciait par-dessus tout Bagatelles et la terrible mise en gardé de Céline, en 37-38, devant les massacres à venir, l'homme, on le sait, l'avait déçu. Il ne pouvait comprendre le fonds d'esprit cocardier et chauvin qui subsistait chez l'auteur de ce fabuleux chef d'œuvre de démystification qu'était le Voyage, tout particulièrement en ce qui concerne l'héroïsme guerrier et les valeurs militaires. Robert Poulet, qui voyait en Céline « un patriote déçu », ne le persuadait nullement qu'il y eut là motif de respect et d'admiration, bien au contraire. Pour Willy de Spens, Poincaré et Clemenceau, que persistait inexplicablement à vénérer Céline, étaient « d'abominables canailles ». Il préférait l'attitude de Léo Malet, jeté en prison en 39 pour pacifisme impénitent par les argousins de la IIIe et qui, ne sachant rien des événements, et se retrouvant libre au milieu de la raclée de 40, s'écriait avec enthousiasme : « Heureusement, ce sale pays est vaincu ! ». Volontiers, il rappelait aussi un propos de Blondin (relaté dans un chapitre cocasse de ces Portraits destinés à rester comme le complément malheureusement inachevé mais indispensable de ses Mémoires). Blondin déclarant, d'un ton de réprobation douloureuse, au terme de réflexions consternées sur Hitler : « Au fond, il nous a porté un tort considérable... ».

N'ayant rien vu depuis son enfance qui ait pu démentir sa vision pessimiste, sinon désespérée de la marche du monde en général, et de la France en particulier, Willy de Spens considérait le socialisme comme un modeste accélérateur dé catastrophe, sans importance excessive, guère plus nocif, à tout prendre, que le libéralisme giscardien dont les affectations de bon ton et le « Juchte milieu » l'horripilaient. Il voyait de Gaulle, Giscard, Mitterrand comme 3 masques interchangeables collés indifféremment sur la figure emblématique et providentielle du Père qui, faute de roi, et depuis le képi paratonnerre du maréchal Pétain, était censé protéger, avec des fortunes diverses et des nuances dérisoires, le conservatisme viscéral et l'incurable futilité d'un peuple fossile acharné à prendre des vessies pour des lanternes et à décorer l'égoïsme, l'envie et la rapacité de formules hyperboliques sur la solidarité, les droits de l'homme, l'ordre républicain, le progrès social, l'émancipation des travailleurs, et autres calembredaines sans conséquence angoissante pour le portefeuille, le petit pré carré et les économies placées de préférence à taux usuraire chez le notaire.

Exalter les vraies valeurs

Le souvenir de sa présence, de sa drôlerie et de sa voix familière remplissait la petite chapelle de Lagaste où, au matin des obsèques, parents et amis, venus d'ailleurs étaient comme engloutis dans la foule des lieux, rassemblement de trognes gasconnes à ne pas croire, hautes en couleur et paradoxalement semblables à ces puissantes figures paysannes dont Breughel, voilà 5 siècles, peuplait sa vision hallucinée des joies et des misères terrestres. Avec des mots très simples, le prêtre (un chanoine de Dax, ami du défunt) évoquait le salut et j'apprenais, en vérité, sans en être surpris, qu'aux antipodes de l'ostentation mauriacienne, en dépit de toutes les réserves que lui inspiraient les palinodies de l'Église et dans une discrétion totale, Willy de Spens s'était toujours voulu fidèle aux croyances de son enfance et de ses pères.

Le souvenir de sa présence, de sa drôlerie et de sa voix familière remplissait la petite chapelle de Lagaste où, au matin des obsèques, parents et amis, venus d'ailleurs étaient comme engloutis dans la foule des lieux, rassemblement de trognes gasconnes à ne pas croire, hautes en couleur et paradoxalement semblables à ces puissantes figures paysannes dont Breughel, voilà 5 siècles, peuplait sa vision hallucinée des joies et des misères terrestres. Avec des mots très simples, le prêtre (un chanoine de Dax, ami du défunt) évoquait le salut et j'apprenais, en vérité, sans en être surpris, qu'aux antipodes de l'ostentation mauriacienne, en dépit de toutes les réserves que lui inspiraient les palinodies de l'Église et dans une discrétion totale, Willy de Spens s'était toujours voulu fidèle aux croyances de son enfance et de ses pères.

Loin d'être l'expression d'un dénigreur systématique, disait la voix, les eaux-fortes de L'agonie des hobereaux étaient l'œuvre d'un moraliste classique plus préoccupé de définir et d'exalter les vraies valeurs qu'attaché à démolir les personnes. Et, tandis que l'émotion montait dans la foule silencieuse et recueillie, se dressait sous les traits du héros de La Palette tragique, son dernier roman, l'autoportrait final que nous laissait le maître d'Estignols, « se voulant simple et pur comme son chien, comme les plantes et les animaux qui ont enchanté ses dernières heures », « songeant à la mort, au salut de son âme, à la paix du cimetière », vieillissant dans le dépouillement, de plus en plus loqueteux, de plus en plus riche (les vraies richesses), grave et gai. Au-delà du pittoresque breughélien, une autre vision s'imposait peu à peu, celle d'une de ces scènes naïves de la passion où les peintres et les enlumineurs du Moyen Âge représentaient, modestement à l'écart et dans une attitude de supplication angoissée, mais fervente, le mystérieux « donateur ». Ainsi Willy de Spens, en sa pudique et secrète vérité.

L'homélie était terminée. Alors, chanté en gascon à pleine voix, le Salve Regina a jailli de cette foule, vibrant, emporté, à couper le souffle. Après quoi fut rendue à la terre, dans le caveau familial, à 2 pas de la chapelle, la dépouille mortelle du baron Willy de Spens, seigneur d'Estignols et dernier gentilhomme des lettres françaises.

► Jacques d'Arribehaude, Vouloir n°54/55, 1989.

◘ Sur l'auteur, on pourra consulter le Bulletin célinien n°325 (24 p., déc. 2010) [sommaire]. Vous pouvez aussi le commander pour 6 € port compris par chèque (bancaire ou postal) à l'ordre de Marc Laudelout à adresser au Bulletin célinien, B.P. 70, B 1000 Bruxelles 22, Belgique. Le prix de l'abonnement est de 48 € (France et Belgique). Pour les pays extra-européens l'abonnement est de 52 €. L'abonnement comprend les 11 numéros de l'année en cours.

Dossier Flaubert

◘ Flaubert, contestataire et “nietzschéen”

Don Quichotte hispano-auvergnat du défunt “fascisme immense et rouge” par fidélité beau-fraternelle, Maurice Bardèche, entre 2 éditoriaux de Défense de l’Occident, n’oublie jamais qu’il reste un critique littéraire plus encore qu’un observateur politique. Dans la découverte des géants du XIXe siècle, il prouve son immense érudition de normalien et d’agrégé. Mais il y ajoute une intelligence et un enthousiasme qui ont depuis bien longtemps déserté la Sorbonne, cette morgue des embaumeurs marxistes.

Don Quichotte hispano-auvergnat du défunt “fascisme immense et rouge” par fidélité beau-fraternelle, Maurice Bardèche, entre 2 éditoriaux de Défense de l’Occident, n’oublie jamais qu’il reste un critique littéraire plus encore qu’un observateur politique. Dans la découverte des géants du XIXe siècle, il prouve son immense érudition de normalien et d’agrégé. Mais il y ajoute une intelligence et un enthousiasme qui ont depuis bien longtemps déserté la Sorbonne, cette morgue des embaumeurs marxistes.

Bardèche n’est pas homme à se vouer à un seul écrivain et il butine, en abeille laborieuse, de Balzac à Proust en passant par Stendhal. Il devait, fatalement, poser sur Flaubert son regard de bénédictin hanté par la vivisection littéraire. Le résultat est un gros pavé de plus de 400 pages (1), imprimées en petits caractères, et qui se lisent “comme un roman” pour peu que l’on aime pénétrer dans l’intimité du génie.

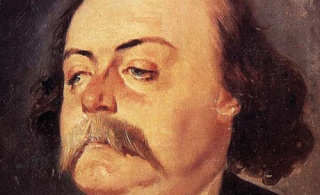

Enfin, Gustave Flaubert commence à occuper la seule place qui pouvait convenir à ce Normand hautain et solitaire, farouchement individualiste et pessimiste, comme tous ses compatriotes entre Bresle et Couesnon : la première. Il n’est certes pas indifférent qu’il ait trouvé, pour se laisser fasciner par sa vie et par son œuvre, 2 critiques aussi dissemblables (ou aussi semblables, dans un certain sens) que Jean-Paul Sartre et Maurice Bardèche. L’idiot de la famille avait bien placé Flaubert à son vrai rang de précurseur de l’existentialisme germanique. Bien plus haut que la sainte trinité française de son siècle, Hugo-Balzac-Stendhal. Il faudra sans doute attendre Céline pour que retentisse à nouveau un tel rugissement “barbare”.

Bardèche marque bien la rencontre, chez l’enfant Flaubert, des 2 grands courants du romantisme et du réalisme et leur fusion dans le creuset, tout à la fois glacial et brûlant, du désespoir. Et apparaît, très vite, dès la jeunesse, une sorte de “matérialisme biologique” qui fait du fils du chirurgien de Rouen le précurseur d’une école de pensée profondément moderne et révolutionnaire. Plus qu’aucun autre, Flaubert a démoli les idoles de son temps (et du nôtre). Déjà, sur un cahier de collégien, il notait des pensées terribles : « Je ne crois rien et suis disposé à croire à tout, si ce n’est aux sermons moralistes ».

Héritier de Rabelais, Flaubert préfigure Nietzsche. « Chercher la meilleure des religions, ou le meilleur des gouvernements, me semble une folie niaise. Le meilleur, pour moi, c’est celui qui agonise, parce qu’il va faire place à un autre ».

L’auteur de La tentation de Saint-Antoine s’avoua athée dans un siècle qui se contentait d’être anti-clérical. « Ce qui m’indigne ce sont ceux qui ont le bon Dieu dans leur poche et qui vous expliquent l’incompréhensible par l’absurde ». Mais, à l’inverse de tant d’autres, il ne remplace pas un culte par un autre et il écrit à sa vieille maîtresse Louise Colet : « Je crois que plus tard on reconnaîtra que l’amour de l’humanité est quelque chose d’aussi piètre que l’amour de Dieu ».

Ce pessimisme l’amènera vite à la prophétie. Quelques citations, au hasard : « À mesure que l’humanité se perfectionne l’homme se dégrade. Quand tout ne sera plus qu’une combinaison économique d’intérêts bien contrebalancés, à quoi servira la vertu ? » Ou bien : « 89 a démoli la royauté et la noblesse, 48 la bourgeoisie et 51 le peuple. Il n’y a plus rien, qu’une tourbe canaille et imbécile. Nous sommes tous enfoncés au même niveau dans une médiocrité commune ». Ou encore : « Quoi qu’il advienne, le monde auquel j’appartenais a vécu. Les Latins sont finis ! Maintenant, c’est le tour des Saxons, qui seront dévorés par les Slaves. Ainsi de suite ». Ou enfin : « J’ai toujours tâché de vivre dans une tour d’ivoire; mais une marée de merde en bat les murs, à la faire crouler. Il ne s’agit pas de politique, mais de l’état mental de la France ».

Pris à son propre piège de l’objectivité littéraire, Maurice Bardèche a davantage insisté sur l’écrivain Flaubert que sur le prophète Flaubert. Pourtant, il ne manque pas de renouveler complètement le stock de nos idées reçues. Il montre bien « l’anathème que Flaubert lançait non seulement sur son siècle bourgeois, mais sur toute la civilisation issue du christianisme que l’humanisme sentimental et le verbalisme du XIXe siècle avaient aggravée ». On ne comprend pas Flaubert si on ne comprend pas son dégoût des grands mythes de son temps, à commencer par celui de l’égalité : « Qu’est-ce donc que l’égalité, écrira-t-il à Louise Colet, si ce n’est pas la négation de toute liberté, de toute supériorité et de la nature elle-même ? L’égalité, c’est l’esclavage ».

Finalement Madame Bovary et Salammbô ne sont que les exercices de style qui précèdent le seul grand roman de Flaubert, l’admirable Éducation sentimentale, qu’avec une certaine malice Bardèche compare à Autant en emporte le vent, affirmant : « Il y a tant de choses dans ce roman-fleuve que les différents plans sur lesquels se déroule l’action se masquent parfois et se nuisent ». Ce sera bien pire avec Bouvard et Pécuchet qui ambitionnait d’être un chef d’œuvre et apparaît comme un catalogue… « Flaubert est trahi par le génie même de Flaubert », remarque son critique.

Maurice Bardèche montre très bien que chez Flaubert le génie n’est pas forcément celui de l’écriture mais aussi celui du songe. Que ces vélléités rendent donc un son normand et nordique ! « L’œuvre de Flaubert, ce n’est pas seulement les quatre romans célèbres que tout le monde connaît, mais toute une œuvre rêvée, ébauchée, avec laquelle il a lutté pendant toute sa vie à laquelle il n’a pas su donner une forme, mais qui est malgré cela une présence dans son œuvre réalisée, la sienne, et qui donne finalement leur signification complète, leur poids véritable aux romans qu’il a écrit ».

Ce livre montre surtout quel fut l’arrière-plan de toute l’œuvre flaubertienne, entièrement dominée par la nostalgie du paganisme. « Il accusa le christianisme d’avoir mutilé l’homme, condamné la joie et le plaisir, d’avoir inventé l’hypocrisie, la chasteté, le sentimentalisme humanitaire et en général tous les ingrédients modernes de l’émasculation. Et il accusa la civilisation mercantile d’avoir établi le marchand sur un trône, sanctifié l’argent, exalté l’avidité, l’égoisme, la médiocrité et développé toutes les formes de la mesquinerie et de la sottise. En somme, conclut Maurice Bardèche, il était à la fois contestataire et nietzschéen ».

Il était temps qu’un critique le découvre et l’affirme.

► Jean Mabire, éléments nº 10, mars 1975.

• Note :

1 – Maurice Bardèche : L’Œuvre de Flaubert, Éd. des Sept Couleurs, Paris, 1975, 510 p.

L’utopie de l’actuel est le poison mortel de notre Zeitgeist. L’idéal d’un peuple sans histoire, posé comme gage du bonheur, lui sert de consensus idéologique. À la différence des peuples premiers témoignant d'une supra-historicité en ce qu’ils sont structurés par des activités traditionnelles signifiantes et que leur tissu relationnel est hors de toute logique étatisante (cf. Clastres), la mystification individualiste, considérant les rapports sociaux constitutifs de notre humanité comme stables et non comme historiques, est quant à elle manifeste d'une infra-historicité. Si l’utopiste est bien ce penseur ignorant des déterminations historiques et des conditions de réalisation de ses projets, ignorance due, précisément, aux conditions historiques dans lesquelles il se situe, l’utopiste de l’actuel manifeste bien le dernier maillon de l’occidental qui croit à un meilleur des mondes pour mieux se détourner des enjeux contemporains et des formes historiques pour leur répondre. Son indécision ne renvoie-t-elle pas à celle d'Hamlet qui, ne pouvant reprendre l'armure de son père, mais ne pouvant non plus consentir à Claudius, n'a pour l'éternité que le recours au soliloque ? Et pourtant l’exigence d’une maîtrise par les hommes du sens de leur existence, si elle ne passe ni par un déni artificiel du passé ni par une fétichisation de celui-ci, doit-elle pour autant balancer entre obéissance ou démence ? L’analyse comparative des événements de 1848 chez Marx et chez Flaubert, menée ici par l'historienne des idées Françoise Gaillard, nous amènera à considérer le dilemme entre agent et auteur de l’histoire. L'histoire ne se répète pas, nous dit Marx, sauf à se caricaturer. En pensant conjointement le sens historique et sa négation, Flaubert nous invite néanmoins à reprendre cette problématique à nouveaux frais. Flaubert est en effet loin du cliché de l’esthète (il avait juste choisi d’être artiste avant tout) : si cet esprit voltairien caricaturait férocement avec M. Homais cet héritage, il n’y avait dans cette apparente contradiction que la hauteur de vue d’un auteur trop intelligent pour ne pas voir que toutes les doctrines, et même les meilleures, se dégradent si on les fige dans des formules sommaires et toutes faites. En effet il nous livre avec Salammbô un regard sur son temps en une stratégie d'écriture indirecte. L'archaïque apparaît dès lors comme détour, comme moyen méthodologique de penser l'avenir en d'autres termes que ceux programmés par la dernière révolution survenue ; la prise en compte de l'arkhè jette le fond des choses comme base du futur : « Comme le révolutionnaire, le réactionnaire ne voit dans la révolution qu'un événement politique. Le conservateur au contraire, qui voit l'événement historique, reconnaît derrière la révolution l'événement spirituel qui l'accompagne, qui en est la transposition ou l'origine, – et ceci quand bien même l'esprit de la révolution aurait été, d'abord, des plus équivoques » (Moeller van den Bruck).

(remarques sur 2 contemporains des événements de 1848 : Marx et Flaubert)

[Ci-contre : Louis-Napoléon, auquel le philosophe allemand Karl Marx consacra une série d'articles immédiatement après le coup d'État du 2 décembre 1851, considéré comme la répétition tragi-comique du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) qui porta au pouvoir l'oncle de ce dernier, le futur Napoléon Ier]

« La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants ». (1) Cette phrase célèbre par laquelle Marx, dans Le Dix-Huit Brumaire de Louis Bonaparte, souligne la pression que le passé exerce sur le présent, le mort sur le vif, nous introduit au cœur du problème de l’archaïsme en histoire. Sous la banalité apparente du constat, c'est en effet toute la question de l'empreinte du passé sur les hommes qui, par définition, sont les acteurs de l'histoire, qui est posée. On peut, en anticipant le raisonnement auquel cette remarque introduit, formuler le problème en ces termes : comment des hommes dont la conscience est habitée par des représentations du passé, peuvent-ils accoucher l'histoire de son avenir ? Ce paradoxe, que ne peut lever qu'une conception dialectique de l'histoire, éclate à l'évidence pour peu que l'on choisisse, comme le fait Marx, des exemples qui en grossissent l'effet tels ces moments, où l'innovation semblerait devoir être particulièrement requises, que sont les situations révolutionnaires.

« La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants ». (1) Cette phrase célèbre par laquelle Marx, dans Le Dix-Huit Brumaire de Louis Bonaparte, souligne la pression que le passé exerce sur le présent, le mort sur le vif, nous introduit au cœur du problème de l’archaïsme en histoire. Sous la banalité apparente du constat, c'est en effet toute la question de l'empreinte du passé sur les hommes qui, par définition, sont les acteurs de l'histoire, qui est posée. On peut, en anticipant le raisonnement auquel cette remarque introduit, formuler le problème en ces termes : comment des hommes dont la conscience est habitée par des représentations du passé, peuvent-ils accoucher l'histoire de son avenir ? Ce paradoxe, que ne peut lever qu'une conception dialectique de l'histoire, éclate à l'évidence pour peu que l'on choisisse, comme le fait Marx, des exemples qui en grossissent l'effet tels ces moments, où l'innovation semblerait devoir être particulièrement requises, que sont les situations révolutionnaires.

Nous voudrions dans ce trop rapide exposé, faire jouer l'un contre l'autre, ou l'un avec l'autre, le texte de fiction et le texte théorique, choisis, l'un et l'autre, pour leur commune référence : la révolution de 48 (2). La question de l’archaïsme, même si elle n'est pas toujours abordée aussi frontalement que dans Le Dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte, est au centre des philosophies de l'histoire au XIXe siècle. On pourrait, sans presque forcer la note, dire que celles-ci se distribuent idéologiquement selon le rôle qu'elles lui font jouer, celui d'agent du recommencement ou de la progression. Dans le dernier cas, l'accent est mis sur la répétition dans l'histoire, pour lever l'hypothèque d'une histoire elle-même répétitive, dans l'autre, sur la répétition de l'histoire. Autrement dit dans un cas ce sont les acteurs qui, choisissant de répéter un rôle, font malgré eux avancer l'histoire, dans l'autre la répétition dont ces mêmes acteurs sont les involontaires agents n'est autre qu'une manifestation du caractère répétitif de l'histoire qui leur impose, sans qu'ils le sachent, son propre mouvement. Ou encore, dans un cas le mouvement de l'histoire échappe à la pulsion de répétition de ses acteurs, dans l'autre cette même pulsion leur vient de l'histoire elle-même.

Nous sommes bien loin d'une nouvelle querelle entre anciens et modernes. Les termes (ainsi que les enjeux) du débat sur l'imitation des ancêtres, se modifient radicalement au XIXe siècle et ce, en raison d'un savoir nouveau, auquel les changements de perspective théorique de la réflexion marxienne sont partiellement redevables. Pour bien entendre la petite phrase de Marx citée en guise d'entrée en matière, il convient de la rapporter au contexte culturel de l'époque. Marx écrit à l'âge où la croyance au retour des morts dans le monde des vivants n'appartient plus à la seule sphère des superstitions, mais est entrée dans le domaine des faits avérés par la science. La seconde moitié du siècle va vivre à l'heure des revenants, comme en témoigne exemplairement le drame d'Ibsen (3). En effet, avec la constitution d'un savoir encore neuf sur l'hérédité — il ne faut pas oublier que l’ouvrage de référence qu'est celui du docteur F. Lucas paraît en 1848 — la vieille croyance dans les fantômes qui viennent obséder les vivants, trouve un fondement rationnel dans la physiologie. Le fantasme populaire peut alors être compris comme une tentative d'explication pré-scientifique d'un phénomène naturel dont les savants commencent à découvrir les lois (4). Du même coup la question de l'héritage, matériel ou spirituel, et d'une manière générale de tout ce qui touche aux ancêtres, s'est singulièrement compliquée. Ceux-ci désormais ne peuvent apparaître simplement comme des hommes qui nous ont précédés, et dont les actions, par leur effet sur le cours des choses, conditionnent notre aujourd'hui ; ils font figure de spectres qui viennent nous hanter et s'emparent de notre conscience au moment où nous nous disposons à agir. Ce retour du mort chez le vivant dont l'analyse comportementale fournit à l'époque de nombreux exemples, oblige à ne plus penser le passé sur le seul mode de la réminiscence, mais aussi sur celui de la résurrection (5).

La réflexion sur l'histoire se devait de tenir compte de cette nouvelle dimension. C'est précisément ce que fait Marx lorsqu'il rappelle, en une formule qui peut passer aujourd'hui auprès d'un lecteur inattentif pour une lapalissade, que : “la tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants”. L’impression de cliché produite par l'usure de la métaphore ne doit pas nous rendre aveugle à la nouveauté du propos. L'image du “poids” qui appartient au même registre sémantique que celle de la “tare”, dont le discours médical du temps fait, en dépit (ou à cause ?) de ses connotations un concept-clef, montre à l'évidence ce que cette remarque doit au savoir scientifique qui se constitue, sans pour autant qu'il y ait, chez Marx, de subordination à l'idéologie héréditaire ambiante. Qu'il y ait dette cela est sûr, mais le point de vue adopté par le philosophe reste original, peut-être en raison du domaine où sa réflexion s'applique : l'histoire.

Ce qui lui importe c'est l'héritage spirituel dont sont nécessairement chargés les acteurs de l’histoire en train de se faire. Et ce qu'il veut nous dire, à travers cette image du “poids”, c'est que les acteurs de l'histoire (les hommes qui la font par leur action dans le présent) sont des héritiers et donc que leurs actes portent inévitablement la marque de cet héritage. En d'autres termes cela revient à poser que le mobile de leur action est plus fonction d'une représentation intériorisée du passé que d'une lucide anticipation du futur à partir d'une claire conscience du présent (6). Ainsi entendu le propos marxien s’avère n’être ni la simple réénonciaton du vieux truisme de la pensée causaliste, pour laquelle le rapport qui existe entre la passé et le présent est de filiation (et dont la maxime serait : “aujourd'hui sort d'hier et il en conserve la trace”), ni l'adhésion à l'intuition de l'histoire universelle, pour laquelle il existe des ressemblances formelles entre des situations historiques éloignées dans le temps comme dans l'espace.

En opposition avec cette continuité extérieure et abstraite — puisqu'elle n'est jamais qu'un pur concept produit par la réflexion de l’historien, et qu'elle ne concerne que les scénarios de l'histoire — Marx postule l'existence d'une continuité intérieure entre les acteurs du présent et ceux du passé. Ces 2 continuités n'entrent cependant pas réellement en concurrence, car elles interviennent à des niveaux d'appréhension de l'histoire fort différents. Le premier niveau est celui des effets de l'action, le second celui de ses mobiles. Les héros du passé, dit en substance le philosophe, continuent à vivre dans la conscience des acteurs du présent, si bien que chaque fois que ceux-ci se trouvent engagés dans une action historique qui les dépasse, il se produit une sorte de résurrection de l’ancêtre : le mort agit le vif. Ce qu'à travers la métaphore du “poids” du passé Marx met en évidence, ce n'est pas ce dépôt de l'histoire dans la mémoire qui, se constituant en savoir, peut influer, en les informant, sur les décisions des hommes du présent, mais une véritable imprégnation de leur psychisme par les comportements des anciens. Au moment d'agir, ces derniers ne sont pas tant déterminés par un savoir historique constitué à partir de l'expérience des ancêtres, que mus par un modèle comportemental archaïque auquel ils restent rivés.

Ainsi s'introduit, dans la réflexion sur le cours de l'histoire une prise en compte des déterminations proprement humaines, comme les mentalités ou le fonctionnement de la vie psychique. Cette piste, tôt abandonnée par un marxisme dogmatique, sera reprise plus tard par l'existentialisme de Sartre (7). À l’appui de sa thèse, Marx rappelle quelques exemples qui sont dans toutes les mémoires : « C'est ainsi, écrit-il, que Luther prit le masque de l'apôtre Paul, que la Révolution de 1789 à 1814 se drapa successivement dans le costume de la République romaine, puis dans celui de l'Empire romain, et que la révolution de 1848 ne sut rien faire de mieux que de parodier tantôt 1789, tantôt la tradition révolutionnaire de 1793 à 1795 » (8). Tous les termes employés appartiennent, on l'aura noté, au vocabulaire du théâtre, à ce monde de la mascarade, du déguisement, de la parodie, qui est aussi, par définition, celui du semblant, de l'imitation, de la répétition. Comment mieux suggérer que ceux qui font l'histoire peuvent en être doublement tenus pour les acteurs, puisqu'ils en sont tout à la fois les agents (ils la font) et les histrions (ils la jouent).

Mais Marx n'en reste pas à ce constat. Toute son analyse vise en effet à démontrer que c'est en rejouant l'histoire, que des hommes, pris dans la tourmente des révolutions, en sont les véritables agents. Entre le passé et le présent se dessine donc un rapport dialectique dont Marx essaie de démêler les composantes. Sans entrer dans le détail de la démonstration, il est intéressant, pour l'objet de notre rencontre, de reprendre quelques moments d'un raisonnement qui aboutit à attribuer le rôle de moteur de l'histoire à l'imitation des anciens, attitude que l'on a, à première vue, plutôt tendance à tenir pour un facteur d'immobilisme. Car, si le dictionnaire propose comme première définition du mot “archaïsme” : « imitation de la manière des anciens », on est en droit de considérer que le problème posé par les exemples liminaires du Dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte, n'est autre que celui de l’archaïsme en histoire.

La notion d’archaïsme, inséparable, dans les esprits, de l'image d'un passé spectral tirant à lui le présent, semble difficilement conciliable avec l'idée de “progrès” (ne serait-ce que dans son acception première de “progression”), contenue dans le concept d'“histoire”, pour toute une tradition issue de la philosophie des Lumières dans laquelle il est d'usage de ranger Marx.

L'incompatibilité apparente trouve sa résolution dans la théorie de la répétition en histoire, dont le début du Dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte constitue une sorte d'ébauche. On y retrouve, transposé au domaine de l'histoire, le délicat problème posé au même moment à la pensée évolutionniste par la loi naturelle de l'hérédité qui est, par définition, celle de l'imitation. Car qui dit “imitation”, dit “répétition”, donc fixisme. L’hypothèse de l'évolution des espèces requiert donc un principe d'innovation. La difficulté qui s'est alors présentée au naturaliste a été l’obligation de concilier, en une dialectique de la nature, imitation et invention. Mutatis mutandis, la théorie de la répétition historique, qui plaide en faveur d'une conception involutive de l'histoire, entre nécessairement en conflit avec toute pensée de l'évolution du devenir. C'est cette aporie apparente que Marx dépasse en découvrant la fonction innovatrice de l’archaïsme en histoire. Il lui faut, préalablement, distinguer 2 types de répétition du passé.

Cette distinction nous ramène au registre de la théâtralité, puisque l'une sera qualifiée de tragique, l'autre de comique. En bonne théorie des genres et des niveaux stylistiques, cela signifie que l'une est sublime, l'autre est triviale. Notons tout de suite que le caractère de sublimité ou de trivialité, de grandeur ou de bassesse, ne leur est accordé à l'une comme à l'autre, ni en fonction de la valeur intrinsèque du modèle imité, ni en fonction de la qualité de l'imitation, mais en fonction de l'effet qu'elles ont toutes deux sur le cours de l'histoire. C'est donc l'histoire elle-même qui est érigée en instance évacuatrice de la répétition. Du même coup elle s’absente de ce processus, pour prendre, par rapport à lui, une position transcendantale. Comme la valeur de la répétition se mesure à l'aune des réquisits de l'histoire, notamment de celui du progrès, une autre typologie se superpose donc à la précédente, sans pour autant l'invalider. Marx est amené à distinguer la répétition créatrice, qui est celle dont les effets précipitent la marche en avant de l'histoire, et la répétition stérile qui fait piétiner, si ce n'est régresser, cette dernière.

Le sens et la valeur de l’archaïsme en histoire dépendent donc de son effet sur le cours des événements. Celui-ci s'avérant, selon les cas de figure et les circonstances, être tantôt “objectivement” progressiste, tantôt “objectivement” régressif, l’archaïsme fait l'objet d'un double jugement. Ou il est excusé, comme étant le masque dont l'histoire doit savoir se couvrir pour poursuivre sa progression, ou il est condamné, comme étant un travesti pesant qui entrave sa marche. La nécessité de sauver de la condamnation sans appel une forme d’archaïsme dans la conduite de l'action historique, s'est imposée à Marx à la suite de l'observation d'un paradoxe. L'étude des révolutions montre, en effet, que plus l’action dans laquelle les hommes sont engagés est nouvelle, plus ils ont recours au mythe et aux modèles archaïques « quand ils semblent occupés à se transformer, eux et les choses, à créer quelque chose de tout à fait nouveau, c'est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu'ils évoquent craintivement les esprits du passé, qu'ils leur empruntent leurs noms, leurs mots d'ordre, leurs costumes... » (9).

De ce même paradoxe H. Rosenberg, dans son essai sur La Tradition du nouveau (10), tire une sorte de loi psychologique de l'histoire : « C'est la crise révolutionnaire, l'effort à fournir pour “créer quelque chose d'entièrement neuf” qui oblige l'histoire à se voiler de mythe ». Il est en effet des cas où la nouveauté de la situation est si angoissante pour ceux qui doivent l’affronter, qu'il leur est nécessaire de s'identifier à une figure historique afin de surmonter la peur qui résulte de la perte des références. Pour ces innovateurs par excellence que sont les réformateurs (Luther) ou les révolutionnaires (les constituants ou les conventionnels), la répétition est donc, pour emprunter une formule de Deleuze (11), « une condition de l'action ». C'est en effet l'intériorisation du modèle romain qui a permis aux bourgeois de 91 d'agir, et d'accomplir ainsi la tâche de la révolution. Cet exemple suffit, selon Marx, à prouver que le poids du passé n'est pas nécessairement un frein mais qu'il peut être un moteur.

Faut-il en conclure que l'histoire, travaillée de l'intérieur par la représentation du passé, n'avance qu'en repassant par les mêmes points imaginaires, c'est-à-dire que son trajet est circulaire et que sa geste ne se distingue pas de celle du mythe ? En d'autres termes, si la répétition est une condition de l'action historique, la répétition serait-elle une (la ?) condition de l'histoire, au double sens du mot : ce qui la rend possible et ce qui est son lot. Ou encore, l'histoire est-elle répétition ? Répondre par l'affirmative oblige à rendre au mot “révolution” son sens astronomique, et à lui ôter, avec le sens du changement, toute fonction innovatrice. La pensée de l'éternel retour, qui offre l'avantage d'apprivoiser l'inconnu du devenir, en le rabattant sur ce qui a déjà eu lieu, a tenté plus d'un philosophe de l'histoire, surtout en ce XIXe siècle en proie aux convulsions engendrées par les imitations sociales.

Marx ne peut adhérer à une telle vision de l'histoire. Comme il mise entièrement sur l'avenir, il lui faut, tout en reconnaissant l'importance du poids du passé sur le cours des choses, affranchir la pensée de l'histoire des séductions démoniaques du retour en arrière. Ce projet idéologique oblige à une élucidation théorique de la fonction de l’archaïsme, qui implique que soient distingués 2 niveaux de sens de l'action : le sens pour le sujet agissant (sens subjectif), et le sens pour l'histoire en train de se faire (sens objectif). Toute l’argumentation repose sur la différence qui existe entre l’intention consciente de l'action, ses mobiles subjectifs (dans le cas de la Révolution française, la passion archaïsante qui la nourrit), et le sens historique universel de ses effets ou de ses résultats.

Pour comprendre comment opère ce distinguo il n'est que de revenir à l'exemple des bourgeois révolutionnaires de 89. En jouant aux romains, ils n'ont ressuscité sur les bords de la Seine ni la Rome républicaine, ni la Rome impériale, mais ils ont accouché la France d'une société nouvelle dont ils ne la savaient pas grosse. « Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, Saint-Just, Napoléon, les héros, de même que les partis et la masse de la première Révolution française accomplirent dans le costume romain, et en se servant d'une phraséologie romaine, la tâche de leur époque, à savoir l’éclosion et l'instauration de la société bourgeoise moderne » (12). Ce cas de dissociation entre l'œuvre révolutionnaire accomplie, et la visée des acteurs de la Révolution, prouve suffisamment, aux yeux de Marx, qu'il y a un trajet propre de l'histoire, qui est indépendant, quant à son terme, des fins particulières recherchées en toute conscience par les individus, mais qui, cependant, a besoin de ces derniers pour s’effectuer. Cela permet de conclure que si l’archaïsme opère sur l'action des hommes — ne serait-ce qu'en la rendant possible, en lui fournissant un motif, c'est-à-dire tout à la fois une raison et un modèle —, il reste sans efficace sur la direction générale de l'histoire.

Le paradoxe qui consistait à envisager l’archaïsme, dans certaines circonstances historiques, comme un facteur d'évolution se trouve réduit par l’hypothèse heuristique d'une sorte de surdétermination non consciente des actions et des intentions humaines. Au fond l'histoire s'empare du travail du mort pour le détourner à son profit. Du même coup les jugements de valeur fondés sur le décalage entre les mobiles avoués et les fins consciemment visées d'une part, et les résultats de l'action, de l'autre, n'ont pas de sens pour qui se place dans une perspective historique. C'est ainsi, que l'identification des bourgeois de 89 à de hautes figures de l'antiquité classique, ne peut être taxée de mauvaise foi, comme elle ne manquerait pas de l’être si l'on se contentait d'y voir une volonté de dissimulation de fins égoïstes par l’anoblissement des mobiles.

S'il y a ruse, elle est à mettre au seul compte de l'histoire. On reconnaît dans cette dernière proposition l'influence de Hegel et de son hypothèse théorique de la ruse de l'histoire, laquelle s'emparerait des fins particulières des individus qui font l'histoire, pour les mettre au service d'une fin générale, qui peut être totalement opposée aux visées humaines premières. Mais selon Marx, le recours à la ruse n'est, pour l’histoire, qu'un pis aller auquel elle se voit contrainte par l'état d'aliénation dans lequel se trouvent les hommes. Il annonce donc que le temps est venu d'une histoire qui n'aura plus besoin de ruser, qui n'aura plus, notamment, besoin pour avancer de se cacher sous les voiles du passé. Sa progression s'en verra accélérée car la récupération de l’archaïsme au profit de la réalisation de l'avenir, est un processus coûteux qui ralentit la marche de l'histoire. C'est aussi, d'un autre point de vue, un processus ruineux pour l'humanité, puisqu'il restreint la liberté de l'homme en en faisant l’agent involontaire de son propre devenir. Les individus hallucinés par leurs mirages, ne coïncident jamais avec l’histoire, ni avec celle du passé qu'ils ne parviennent pas véritablement à ressusciter, ni avec celle du présent qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne sont donc jamais les contemporains de leur action.

Au lieu de se demander si le fait que l'histoire ait toujours marché voilée, ne plaide pas en faveur de l’hypothèse que sa vue est insoutenable — non parce que sa face serait hideuse mais peut-être parce qu'elle n'a pas de visage —, Marx en appelle à un abandon des déguisements, à une tombée des masques, Mais seul un acteur, dont la volonté et les buts coïncident avec le mouvement de l'histoire (c'est-à-dire qui veut ce qu'elle accomplit, qui joue la même pièce qu'elle), peut accepter une telle dénudation de ses mobiles. On sait que Marx a cru le trouver dans le prolétariat. Seule l'action de cette classe lui parait ne pas être dictée par quelque rêverie sur le passé (sans doute parce qu'elle n'en pas, étant de formation nouvelle), mais par une anticipation consciente d'un avenir, d'autant plus ardemment voulu qu'il coïncidera avec son affranchissement.

En conséquence, il prédit que les révolutions socialistes devront, pour s'accomplir, renoncer aux oripeaux du passé, sortir de l'espace aliéné de la répétition, résister à la tentation de l’archaïsme. Le vivant, enfin libéré du mort et de ses sortilèges par un travail critique, pourra alors réaliser une œuvre de vie : « La révolution sociale du XIXe siècle ne peut pas tirer sa poésie du passé, mais seulement de l'avenir. Elle ne peut pas commencer avec elle-même avant d'avoir liquidé toute superstition à l'égard du passé. Les révolutions antérieures avaient besoin de réminiscences historiques pour se dissimuler à elles-mêmes leur propre contenu. La révolution du XIXe siècle doit laisser les morts enterrer leurs morts pour réaliser son propre objet » (13).

L'analyse des révolutions prolétariennes a montré ce que valait la prophétie ! mais il n'entre pas dans notre propos de reprendre le vieux débat sur les “erreurs” de Marx, il nous intéresse seulement de montrer que l’archaïsme n'a, pour le philosophe, de valeur positive que lorsque les hommes vivent leur rapport au monde sur le mode de l’aliénation. Dans le brouillard idéologique qui caractérise cette situation, l’archaïsme est souvent le chemin détourné que l'histoire doit emprunter pour se frayer sa voie. Si le prolétariat apparaît comme le liquidateur de l’archaïsme en histoire, c'est, sans aucun doute, qu'il n'a pas de figure identificatrice dans le passé, et que son histoire est devant lui. C'est donc en grande partie à son statut, pour ainsi dire d'hapax sociologique, qu'il doit d’être porteur d'une espérance d'avenir lumineux.

[Ci-contre : illustration de Suzanne-Raphaëlle Lagneau pour Salammbô, 1928. Las d'attendre d'être payés, les mercenaires qui ont combattu Rome pour le compte de Carthage se sont révoltés. L'un d'entre eux, Mâtho le Libyen, réussit à s'introduire dans le temple de la ville et à voler Zaïmph, le voile sacré protecteur de Carthage, de la déesse lunaire Tanit, dont dépend, croit-on, le destin de la ville. Pour sauver Carthage, on fait appel à Hamilcar Barca. Sur les conseils du grand prêtre Schahabarim, Salambô, la fille d'Hamilcar, se rend au camp des mercenaires, se donne à Mâtho et parvient à dérober le talisman, le voile de Tanit...]

[Ci-contre : illustration de Suzanne-Raphaëlle Lagneau pour Salammbô, 1928. Las d'attendre d'être payés, les mercenaires qui ont combattu Rome pour le compte de Carthage se sont révoltés. L'un d'entre eux, Mâtho le Libyen, réussit à s'introduire dans le temple de la ville et à voler Zaïmph, le voile sacré protecteur de Carthage, de la déesse lunaire Tanit, dont dépend, croit-on, le destin de la ville. Pour sauver Carthage, on fait appel à Hamilcar Barca. Sur les conseils du grand prêtre Schahabarim, Salambô, la fille d'Hamilcar, se rend au camp des mercenaires, se donne à Mâtho et parvient à dérober le talisman, le voile de Tanit...]

Flaubert va ruiner cet espoir. Il réussit, en effet, dans Salammbô, à accrocher le prolétariat au char de l'antiquité en l'obligeant à se reconnaître dans cette guerre des mercenaires. Celle-ci perd bien vite son caractère “réaliste” pour apparaître comme un combat surhumain où s’affrontent, non pas des intérêts ou des passions humaines, mais des forces cosmiques, dont l'antagonisme est immémorial : Moloch et Tanit. En engluant de la sorte toute révolte (voire toute révolution) dans le mythe, Flaubert ôte, par avance, aux hommes révoltés toute possibilité d’être les démythificateurs de l'histoire. C'est cette autre conception de l’archaïsme que nous voudrions brièvement placer en regard de la précédente (14).

La description que Flaubert fait des événements de 48, dans ses romans comme dans sa correspondance, ressemble beaucoup à celle du Dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte. Derrière chacune des marionnettes qu'il voit s'agiter sur les tréteaux de la révolution, il se plaît à reconnaître la figure illustre de la grande révolution qui tire les ficelles. Le passé est là, présent pour tous, pour les acteurs que sa présence dynamise, pour les spectateurs que sa connaissance terrorise. Les premiers se plient à des modèles, et Sénécal en est un parfait exemple : « comme chaque personnage se réglait alors sur un modèle, l'un copiant Saint-Just, l'autre Danton, l'autre Marat, lui, il tâchait de ressembler à Blanqui, lequel imitait Robespierre », les seconds se renferment dans une vieille peur : « Malgré la législation la plus humaine qui fut jamais, le spectre de 93 reparut, et le couperet de la guillotine vibra dans toutes les syllabes du mot République » (15). Flaubert ne s'est pas fait faute d'exploiter tous les effets burlesques de ce comique de répétition. Mais si 48 fait figure de répétition comique c'est, pour reprendre l'idée de Hegel, que la répétition tragique a déjà eu lieu. Or pour Flaubert, et c'est ce qui sépare sa conception de l'histoire de celle de Marx, cette répétition ne s'est pas faite en 89, dont les événements n'offrent que dans l'imaginaire des contemporains une ressemblance avec ceux de 48, mais autrefois, ailleurs, loin dans le temps, loin dans l'espace, à Carthage.

Il ne faut pas oublier qu'avant de raconter, et dans L'Éducation sentimentale et dans Bouvard et Pécuchet, les accès de fièvre de la France quarante-huitarde, il s'est retiré là-bas, dans l'orient des versions latines ; il a écrit Salammbô. Ce n'était bien sûr qu'un faux départ, car à Carthage il allait retrouver le même — ce qui ne veut pas dire l'identique —, et, c'est sans doute ce qu'il était aller y chercher. Qu'on ne se méprenne cependant pas sur notre propos, loin de nous de prétendre qu'à la faveur d'indéniables coïncidences factuelles entre des épisodes de la guerre des mercenaires contre Carthage et des moments de la guerre des blouses contre la bourgeoisie, le romancier se soit retrouvé en pays de connaissance, chez lui en quelque sorte, dans cette ville bourgeoise, mercantile et égoïste, rendue stupide et odieuse par la peur. Nous ne voulons pas dire non plus que c'est l'écrivain qui force les ressemblances extérieures entre le passé et le présent, afin d'utiliser contre ses contemporains la force démonstrative de l'allégorie ou de la transposition. Non, les ouvriers de 48 ne sont pas les mercenaires de Carthage, pas plus que les commerçants puniques ne sont les bourgeois parisiens, le rapport de sens entre ces 2 événements que sont la révolte des mercenaires, et les journées de juin 48, se situe à un tout autre niveau de lecture de l'histoire.

Pour parvenir à ce degré de profondeur où l'on s'aperçoit que ce ne sont pas les événements qui se répètent, mais que c'est l'histoire comme telle qui est répétition, il faut renoncer aux séductions de l'analogie superficielle et de la similitude leurrante. En s'arrachant au vertige d'une comparaison factice, Flaubert découvre à Carthage que tout est toujours déjà accompli, que ce n'est pas simplement le présent qui répète le passé, mais que la passé n'est jamais que la répétition d'un événement originel primordial dont l'origine a été perdue. Si l'histoire des hommes est ainsi vouée à la répétition, c'est que ceux-ci sont séparés d'un savoir essentiel dont seul le mythe garde la trace. Leur répétition inconsciente (pour ainsi dire compulsive) est le seul lien qui les rattache à ce savoir oublié, dont la connaissance pourrait donner un sens à leur action, car c'est là que se trouve la clef de leur comportement. Les ouvriers de 48, pas plus que les bourgeois, ne savent qu'ils rejouent, entre autre, sur la scène de l'histoire contemporaine, la lutte qui opposa Carthage à ses mercenaires. Ils l'ignorent d'autant plus que cet épisode qui retint peu l'attention des historiens de l'antiquité, est mal connu. Il n'a d'ailleurs pas manqué de critiques à l’époque pour reprocher à Flaubert d'avoir exhumé cette curiosité barbare qui eut si peu d'incidence sur le cours de l'histoire en occident.

Mais si on comprend bien à l'appui de quelle philosophie implicite de l'histoire a été choisi cet exemple, on s'aperçoit que c'est cette absence de liaison avec l'histoire de l'occident qui, paradoxalement, lui confère sa valeur significative. Si les acteurs de 48 sont dans la méconnaissance de ce qu'ils font, Mathô et Hamilcar ne savent pas non plus qu'ils répètent un combat éternel, celui de leurs dieux, Moloch et Tanit, mais par delà ces fétiches, celui d'Éros et de Thanatos, et qu'ils sont, à leur insu, pris dans une geste qui les dépasse. Toute la lutte qui oppose Mathô à Hamilcar s'inscrit sur ce fond d'oubli de l'origine, mais elle en est, malgré tout, comme transfigurée de l'intérieur. L’affrontement est sans doute féroce, sauvage, cruel, mais empreint d'une grandeur surhumaine parce qu'il tire son sens du plus loin que l'homme. La férocité est aussi au rendez-vous de 48 mais, cette fois, sous sa forme désublimée, parce que derrière l'alibi de la défense des grands principes, elle est au service des intérêts mesquins des protagonistes. Si les acteurs de l'histoire jouent toujours à visage couvert, leur masque n'est autre que ces soi-disant principes qui métamorphosent des exactions en actions nobles. Autrement dit le véritable déguisement dont l'histoire s'affuble pour nous abuser et nous tromper sur ses fins, n'est pas, au contraire de ce que pensait Marx, la toge du passé, mais le drapeau de l'idéal.

Mais si l'on songe que ce sont les hommes qui l'obligent à revêtir cette défroque, alors le point de vue de Marx doit être retourné : ce n'est pas l'histoire qui ruse pour parvenir à ses fins (elle n'en a pas), ce sont les hommes qui rusent avec elle pour tenter de lui en donner une, afin d’avoir une raison d'espérer. Une de ces (pauvres) ruses consiste précisément à l'arracher à la superbe indifférence de son mouvement cyclique, en déployant les séductions de notre raison, bref, à la soustraire à l'emprise du mythe pour en faire une aventure proprement humaine. L'entreprise marxienne participe de cet effort de rationalisation, aussi distingue-t-elle soigneusement la répétition dans l'histoire, de la répétition de l'histoire ; celle de Flaubert, au contraire, s'inscrit dans un courant de pensée de l'histoire d'un scepticisme radical. La fiction est son terrain d'expérimentation. Mathô et Hamilcar qui, dans leur simplicité barbare jouent sans costumes (ni archaïsants ni futurologiques), dénudent du même coup l'histoire, et nous la font voir pour ce qu'elle est : insensée pour qui la rapporte à des fins humaines, mais pleine de sens pour qui la pense dans son éternité. Flaubert pouvait difficilement trouver un meilleur exemple que l'affrontement entre Mathô et Hamilcar pour illustrer cette thèse.

Au cours du combat la différence entre le barbare et le carthaginois, déjà fortement questionnée par l'identité de leur sauvagerie, disparaît devant leur commune absence de perspective ou de projet historiques, ainsi que devant leur égale ignorance de la dimension de l'avenir. Ce qui les anime c'est la passion, le désir pour Mathô, la volonté de puissance pour Hamilcar. Ni l'un ni l'autre n'incarne (ni ne songe à incarner) une quelconque promesse ni d'humanité, ni de progrès, ni de justice, ni de lumière, ni de vérité. Il est clair que le triomphe d'un principe qui s'incarnerait dans un des partis aux prises, n'est pas le fin mot de cette histoire. Mathô n'est pas plus un Spartacus, qu'Hamilcar n'est un soldat de la République. D'ailleurs, devant Carthage, l'histoire semble avoir perdu de vue toute fin, et s’être transformée en un de ces sacrifices sanglants rituels, qui servent périodiquement d'exutoire aux tensions et aux violences accumulées. Pour ces 2 chefs, en effet, la guerre est presque un acte sacré : le combat singulier de 2 forces opposées, de 2 passions antagonistes, de 2 principes contraires luttant à mort sous le regard des dieux et des hommes. Durant leur furieux corps à corps, Mathô et Hamilcar paraissent comme séparés du motif de leur action. Ils sont en proie à une fureur fratricide qui a commencé bien avant eux, et le sentiment de leur fraternité, accru par l'identité de leur courage et de leur virilité, les jette encore plus sauvagement l'un contre l’autre. Leur histoire bascule dans la tragédie. Mais comme cette tragédie n'est que la répétition, au plan humain, d'un affrontement des forces primordiales, la tragédie ne fait que répéter le mythe, tout comme la comédie répétait la tragédie. D'une répétition à l'autre, le savoir originel se perd simplement un peu plus...

Il n'y avait qu'à Carthage, en pays de si grand éloignement culturel, que la contingence pouvait s'absolutiser jusqu'à ce que l'histoire en vienne à se dénoncer comme mirage d'avenir… Il n'y avait qu'à Carthage, dans le dépaysement de l'orient et de l'antiquité, dans cette double désorientation, que le mythe du sens humain de l'histoire pouvait s'effondrer. Vue de ces rivages élus pour leur différence, l'histoire apparaît comme coupée non seulement du présent, mais aussi de sa présence à elle-même. Elle n'existe plus, ni sur le mode de l'en soi, ni sur celui du pour soi. Tout ce que l'on peut dire d'elle, c'est qu'elle est un jeu de forces, une tension de contraires qui périodiquement s'affrontent. Les hommes ne sont que les acteurs et les metteurs en scène de ces affrontements dont le scénario est, depuis toujours écrit.

Salammbô apprivoise pour ainsi dire la violence, en montrant qu'elle n'est pas la subite irruption de l’irrationnel dans la rationalité de l'ordre social et historique. En effet l'équilibre social est un état de guerre larvée, et donc ce que l'on nomme “histoire” n'est que le retour périodique, presque rituel de la violence longtemps contenue (16). Rien n'est visé par cet affrontement naturel des contraires, rien, c'est-à-dire aucune forme éthiquement supérieure de l'aventure humaine. Deux attitudes intellectuelles découlent de ce constat : ou l'on accepte lucidement la dévaluation des idéaux au nom de la vie (Nietzsche), ou l'on essaie de retrouver de nouvelles valeurs dans une sorte de sublimation de la nécessité (Flaubert). En nous faisant pénétrer dans les mystères du sacré et les énigmes du désir qui surdéterminent les conflits naturels, Salammbô restitue à l'histoire privée de ses fins humaines une autre transcendance. L'histoire se confond avec le mythe.

Par ce voyage au fond de la répétition, Flaubert découvre que c'est le mythe qui travaille l'histoire de l’intérieur et qui lui impose sa marche. Dès lors ce n'est pas seulement l'histoire qui est habitée par l’archaïsme, c'est la pensée rationnelle de l'histoire qui est elle-même un archaïsme.

► Françoise Gaillard, L'Elseneur n°3, 1984.

• Notes :

-

Karl Marx, Le Dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte, éd. sociales, p. 15.

-

Le choix de Salammbô peut, dans cette perspective, paraître curieux, d'autant plus que nous ne l'envisageons là aucun moment comme une transposition des événements contemporains. Il nous semble cependant que la philosophie de l'histoire qui s'en dégage, est fonction du scepticisme consécutif à l'échec des idéaux républicains. Sans que ce roman traite des événements de 48, même d'une manière déguisée, on peut avancer qu'il ne parle en fait que d'eux.

-

Ibsen, Les Revenants, 1881.

-

Pour ces questions on peut se rapporter aux ouvrages de Lucas, Morel, Moreau de Tours.

-

Marx emploie pour désigner ce phénomène le mot de “résurrection”. Il écrit en effet : « La résurrection des morts, dans ces révolutions, servit... à magnifier les nouvelles luttes, non à parodier les anciennes... », op. cit., p. 17.

-

Ce point de vue sera repris et développé par J.P. Sartre dans La critique de la raison dialectique, particulièrement dans la première partie intitulée Question de méthode. Nous y renvoyons le lecteur.

-

Voir note 6.

-

Marx, op. cit., p. 15.

-

Ibid., p. 15.

-

Harold Rosenberg, La tradition du nouveau, éd. de Minuit, 1962.

-

In Différence et répétition, PUF, p. 121.

-

Marx, op. cit., p. 16.

-

Ibid, p. 18, c'est nous qui soulignons.

-

Nous ne présentons ici que le résumé d'une thèse que nous avons développée dans un article actuellement presse: La révolte contre la révolution - Salammbô : autre point de vue sur l'histoire.

-

in L'Éducation sentimentale.

-

Cette théorie sera développée par René Girard dans l'ensemble de ses travaux, mais tout particulièrement dans La violence et le sacré.

Philippe Druillet a librement adapté le roman Salammbô en bande dessinée, dans laquelle son personnage fétiche Lone Sloane s’incarne en Mâtho. Cette série qui relève autant de l’histoire antique que de la science-fiction, est initialement parue dans Métal Hurlant puis dans Pilote à partir de 1980. Les aventures ont été réunies par les éditions Dargaud en 3 albums : Salammbô, Carthage et Mâtho, conjointement signés Gustave Flaubert et Philippe Druillet.

◘ Annexe : Répétition cyclique et répétition différentielle

Il arrive que l'historien cherche des correspondances empiriques entre le présent et le passé ; mais si riche qu'il soit, ce réseau de correspondances historiques ne forme de répétition que par similitude ou analogie. En vérité, c'est le passé qui est en lui-même répétition, et, le présent aussi sur 2 modes différents qui se répètent l'un dans l'autre. Il n'y a pas des faits de répétition dans l'histoire, mais la répétition est la condition historique sous laquelle quelque chose de nouveau est effectivement produit. Ce n'est pas à la réflexion de l'historien que se manifeste une ressemblance entre Luther et Paul, la Révolution de 89 et la République romaine, etc., mais c'est d'abord pour eux-mêmes que les révolutionnaires sont déterminés à se vivre comme des “romains ressuscités”, avant de devenir capables de l'action qu'ils ont commencée par répéter sur le mode d'un passé propre, donc dans des conditions telles qu'ils s'identifiaient nécessairement à une figure du passé historique. La répétition est une condition de l'action avant d’être un concept de la réflexion. Nous ne produisons quelque chose de nouveau qu'à condition de répéter une fois sur ce mode qui constitue le passé, une autre fois dans le présent de la métamorphose. Et ce qui est produit, l'absolument nouveau lui-même, n'est rien d'autre à son tour que répétition, la troisième répétition, cette fois par excès, celle de l'avenir comme éternel retour.

Il arrive que l'historien cherche des correspondances empiriques entre le présent et le passé ; mais si riche qu'il soit, ce réseau de correspondances historiques ne forme de répétition que par similitude ou analogie. En vérité, c'est le passé qui est en lui-même répétition, et, le présent aussi sur 2 modes différents qui se répètent l'un dans l'autre. Il n'y a pas des faits de répétition dans l'histoire, mais la répétition est la condition historique sous laquelle quelque chose de nouveau est effectivement produit. Ce n'est pas à la réflexion de l'historien que se manifeste une ressemblance entre Luther et Paul, la Révolution de 89 et la République romaine, etc., mais c'est d'abord pour eux-mêmes que les révolutionnaires sont déterminés à se vivre comme des “romains ressuscités”, avant de devenir capables de l'action qu'ils ont commencée par répéter sur le mode d'un passé propre, donc dans des conditions telles qu'ils s'identifiaient nécessairement à une figure du passé historique. La répétition est une condition de l'action avant d’être un concept de la réflexion. Nous ne produisons quelque chose de nouveau qu'à condition de répéter une fois sur ce mode qui constitue le passé, une autre fois dans le présent de la métamorphose. Et ce qui est produit, l'absolument nouveau lui-même, n'est rien d'autre à son tour que répétition, la troisième répétition, cette fois par excès, celle de l'avenir comme éternel retour.

Car bien que nous puissions exposer l'éternel retour comme s'il affectait toute la série ou l'ensemble du temps, le passé et le présent non moins que l'avenir, cet exposé reste seulement introductif et n'a d'autre valeur que problématique et indéterminé, d'autre fonction que celle de poser le problème de l'éternel retour. Dans sa vérité ésotérique, l'éternel retour ne concerne et ne peut concerner que le troisième temps de la série. C'est là seulement qu'il se détermine. Ce pourquoi il est dit à la lettre croyance de l'avenir, croyance en l'avenir. L'éternel retour n'affecte que le nouveau, c’est-à-dire qui est produit sous la condition du défaut et, par l'intermédiaire de la métamorphose. Mais il ne fait revenir ni la condition ni l'agent ; au contraire, il les expulse, il les renie de toute sa force centrifuge. Il constitue l'autonomie du produit, l'indépendance de l'œuvre. Il est la répétition par excès, qui ne laisse rien subsister du défaut ni du devenir-égal. Il est lui-même le nouveau, toute la nouveauté. Il est à lui seul le troisième temps de la série, l'avenir en tant que tel. Comme dit Klossowski, il est cette secrète cohérence qui ne se pose qu'en excluant, ma propre cohérence, ma propre identité, celle du moi, celle du monde et celle de Dieu. Il ne fait revenir que le plébéien, l'homme sans nom. Il entraîne dans son cercle le dieu mort et le moi dissous. Il ne fait pas revenir le soleil, puisqu'il en suppose l'éclatement ; il ne concerne que les nébuleuses, il se confond avec elles, il n'a de mouvement que pour elles.

C'est pourquoi, tant que nous exposons l'éternel retour comme s'il affectait l'ensemble du temps, nous simplifions les choses, comme Zarathoustra le dit une fois au démon ; nous en faisons une rengaine, comme il le dit une autre fois à ses animaux. C’est-à-dire : nous en restons au cercle trop simple qui a pour contenu le présent qui passe, et pour figure le passé de la réminiscence. Mais précisément l'ordre du temps, le temps comme forme pure et vide a défait ce cercle-là. Or il l'a défait, mais au profit d'un cercle moins simple et beaucoup plus secret, beaucoup plus tortueux, plus nébuleux, cercle éternellement excentrique, cercle décentré de la différence qui se reforme uniquement dans le troisième temps de la série. L'ordre du temps n'a brisé le cercle du Même, et n'a mis le temps en série, que pour reformer un cercle de l'Autre au terme de la série. Le “une fois pour toutes” de l'ordre n'est là que pour le “toutes les fois” du cercle final ésotérique. La forme du temps n'est là que pour la révélation de l'informel dans l'éternel retour. L’extrême formalité n'est là que pour un informel excessif (le Unförmliche de Hölderlin). C'est ainsi que le fondement a été dépassé, vers un sans-fond, universel effondrement qui tourne en lui-même et ne fait revenir que l'à-venir (1).

♦ 1) Note sur les 3 répétitions. — La théorie de la répétition historique de Marx, telle qu'elle apparaît notamment dans le Dix-huit Brumaire, tourne autour du principe suivant qui ne semble pas avoir été suffisamment compris par les historiens : que la répétition en histoire n'est pas une analogie ou un concept de la réflexion de l'historien, mais d'abord une condition de l'action historique elle-même. Dans de très belles pages, Harold Rosenberg a mis ce point en lumière : les acteurs, les agents de l'histoire ne peuvent créer qu'à condition de s'identifier à des figures du passé ; c'est en ce sens que l'histoire est un théâtre. « Leur action devint spontanément la répétition d'un rôle ancien... C'est la crise révolutionnaire, l'effort, à fournir pour créer quelque chose d'entièrement neuf qui oblige l'histoire à se voiler de mythe... » (La tradition du nouveau, chap. XII intitulé « Les Romains ressuscités » , pp. 154-155.) Suivant Marx la répétition est comique quand elle tourne court, c’est-à-dire quand, au lieu de conduire à la métamorphose et à la production du nouveau, elle forme une sorte d'involution, le contraire d'une création authentique. Le travesti comique remplace la métamorphose tragique. Mais il semble que, pour Marx, cette répétition comique ou grotesque vienne nécessairement après la répétition tragique, évolutive ou créatrice (« tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois... la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce »).

Cet ordre temporel toutefois ne paraît pas absolument fondé. La répétition comique opère par défaut, sur le mode du passé propre. Le héros affronte nécessairement cette répétition tant que “l'action est trop grande pour lui” : le meurtre de Polonius, par défaut, est comique ; l’enquête œdipienne aussi. La répétition tragique vient, ensuite, c'est le moment de la métamorphose. Il est vrai que ces 2 moments n'ont pas d'indépendance, et n'existent que pour le troisième, au-delà du comique et du tragique : la répétition dramatique dans la production de quelque chose de nouveau, qui exclut le héros même. Mais lorsque les 2 premiers éléments prennent une indépendance abstraite, ou deviennent des genres, alors c'est le genre comique qui succède au genre tragique, comme si l’échec de la métamorphose, élevé à l'absolu, supposait une ancienne métamorphose déjà faite. On remarquera que la structure à 3 temps de la répétition n'est pas moins celle d'Hamlet que celle d’Œdipe. Hölderlin l'avait montrée pour Œdipe avec une rigueur incomparable : l'avant, la césure et l'aprés. Il signalait que les dimensions relatives de l'avant et de l'après pouvaient varier d’après la position de la césure (ainsi la mort rapide d'Antigone par opposition à la longue errance d’Œdipe).

Mais l'essentiel est la persistance de la structure triadique. À cet égard, Rosenberg interprète Hamlet d'une manière tout à fait conforme au schéma hölderlinien, la césure étant constituée par le voyage en mer : cf. chap. XI, pp. 136-151. Ce n'est pas seulement par la matière qu'Hamlet ressemble à Œdipe, c'est aussi par la forme dramatique. Le drame n'a qu'une forme réunissant les 3 répétitions. Il est évident que le Zarathoustra de Nietzsche est un drame, c'est-à-dire un théâtre. L'avant occupe la plus grande partie du livre, sur le mode du défaut ou du passé : cette action est trop grande pour moi (cf. l'idée du « blême criminel » ou toute l'histoire comique de la mort de Dieu, ou toute la peur de Zarathoustra devant la révélation de l'éternel retour — « Tes fruits sont mûrs, mais toi, tu n'es pas mûr pour tes fruits »). Puis vient le moment de la césure ou de la métamorphose, “le Signe”, où Zarathoustra devient capable. Manque le troisième moment, celui de la révélation et de l'affirmation de l'éternel retour, impliquant la mort de Zarathoustra. On sait que Nietzsche n'eut pas le temps d'écrire cette partie qu'il projetait. Ce pourquoi nous avons pu constamment considérer que la doctrine nietzschéenne de l'éternel retour n'était pas dite, qu'elle était réservée pour une œuvre future : Nietzsche n'a exposé que la condition passée et la métamorphose présente, mais non pas l’inconditionné qui devait en résulter comme “avenir”. On retrouve, on trouve déjà le thème des 3 temps dans la plupart des conceptions cycliques : ainsi les 3 Testaments de Joachim de Flore ; ou bien les 3 âges de Vico (âge des dieux, des héros, des hommes). Le premier est nécessairement par défaut, et comme fermé sur soi ; le deuxième, ouvert, témoigne de la métamorphose héroïque ; mais le plus essentiel ou le plus mystérieux est dans le troisième, qui joue le rôle de “signifié” par rapport aux 2 autres (ainsi Joachim écrivait : « Il y a deux choses significatrices pour une chose signifiée » — L'Évangile éternel, trad. Aegester, Rieder édit., p. 42). Pierre Ballanche, qui doit beaucoup à Joachim et à Vico réunis, s'efforce de déterminer ce troisième âge comme étant celui du plébéien, Ulysse ou “personne”, “l'Homme sans nom”, le régicide ou l’Œdipe moderne qui « cherche les membres épars de la grande victime » (cf. les étranges Essais de palingénésie sociale, 1827).

Nous devons distinguer de ce point de vue plusieurs répétitions possibles, qui ne se concilient pas exactement :

1° Une répétition intra-cyclique, qui consiste dans la façon dont les 2 premiers âges se répètent l'un l'autre, ou plutôt répètent une même “chose”, action ou événement à venir. C'est surtout la thèse de Joachim, qui constitue une table des concordances entre l'ancien et le nouveau Testament ; mais cette thèse ne peut pas encore dépasser les simples analogies de la réflexion ;

2° Une répétition cyclique où l'on suppose que, à la fin du troisième âge et à l’extrême pointe d'une dissolution, tout recommence au premier âge : les analogies, alors, s'établissent entre 2 cycles (Vico) ;

3° Mais tout le problème est : n'y a-t-il pas une répétition propre au troisième âge, et qui mériterait seule le nom d'éternel retour ? Car ce que les 2 premiers âges répétaient, c'était quelque chose qui n’apparaît pour soi que dans le troisième ; mais dans le troisième, cette “chose” se répète en elle-même. Les 2 “significations” sont déjà répétitrices, mais le signifié lui-même est pure répétition. Précisément, cette répétition supérieure conçue comme éternel retour dans le troisième état suffit à la fois à corriger l’hypothèse intra-cyclique et à contredire l’hypothèse cyclique. D'une part, en effet, la répétition dans les 2 premiers moments n'exprime plus les analogies de la réflexion, mais les conditions de l'action sous lesquelles l'éternel retour est effectivement produit ; d'autre part, ces 2 premiers moments ne reviennent pas, étant au contraire éliminés par la reproduction de l'éternel retour dans le troisième. De ces 2 points de vue, Nietzsche a profondément raison d'opposer “sa” conception à toute conception cyclique.

► Gilles Deleuze, Différence et répétition, PUF/Épiméthée, p. 121-125.