Y Gasset

José Ortega y Gasset

José Ortega y Gasset

« Si nous faisions aujourd'hui le bilan de notre patrimoine intellectuel, il s'avèrerait que la plus grande partie ne provient pas de notre patrie respective, mais d'un fonds commun européen. En nous tous l'Européen l'emporte de loin sur l'Allemand, l'Espagnol, le Français. Quatre cinquièmes de notre patrimoine européen commun sont identiques. »

18 octobre 1955 : Mort du grand philosophe espagnol José Ortega y Gasset, qui était né à Madrid le 9 mai 1883. Issu d’une famille de journalistes de grand talent, comme il en existait encore à son époque, José Ortega y Gasset, armé d’une solide formation classique reçue dans une école de Jésuites, est fasciné, dès son plus jeune âge, par les forces vivantes qui agissent dans le monde et génèrent l’histoire. Il étudie ensuite en Allemagne, où il apprend la dialectique hégélienne, où il se frotte au vitalisme de Dilthey et de Nietzsche.

De cette formation germanique, Ortega retient, dans le contexte espagnol, l’idée de rénover le pays spirituellement et intellectuellement. Cette option l’éloigne d’un certain catholicisme institutionnel ibérique et le classe dans la catégorie des auteurs et penseurs libéraux, républicains et démocratiques. Mais, à la différence des professionnels de ces obédiences, Ortega, horrifié par la montée au pouvoir du bolchevisme en Russie, demeure, comme Mosca et Pareto en Italie, un “élitiste” au bon sens du terme. La guerre civile qui éclate en 1936 le contraint à l’exil en France, en Argentine, au Portugal et en Allemagne.

Il revient à Madrid en 1945 et récupère sa chaire universitaire en 1949. Il fonde avec son disciple Julián Marías un Instituto de Humanides, dont l’objectif est de préparer un après-franquisme reposant sur une monarchie constitutionnelle. L’ouvrage le plus connu d’Ortega est La révolte des masses (1930), où il pose l’opposition fondamentale, dans la sphère politique, non pas entre possédants et démunis, à la mode marxiste, mais entre “masse” et “élite”, où la masse, à laquelle peuvent appartenir un banquier inculte, un industriel ignare, un prolétaire abruti ou un ivrogne du Lumpenproletariat, est dévoreuse d’énergies mais n’en produit aucune qui soit créative [cf. la fameuse citation : « Être de gauche ou être de droite, c’est choisir une des innombrables manières qui s’offrent à l’homme d’être un imbécile ; toutes deux, en effet, sont des formes d’hémiplégie morale »]. L’élite ne se mesure pas au compte en banque mais au degré élevé des aspirations culturelles et à la volonté de marquer l’histoire. Un ouvrier cultivé fait partie de l’élite. Un banquier ignare fait partie de la masse. La masse est hédoniste, hisse l’hédonisme au rang d’objectif suprême, et fait appel à la machine administrative de l’État pour balayer tous les désagréments de la vie.

Il s’ensuit, comme en Belgique actuellement, une hypertrophie de la machine bureaucratique. Toute opposition, tout appel à la raison et au bon sens émanant de personnalités élitaires, sont dès lors considérés comme « inacceptables », comme la manifestation d’intentions méchantes et perverses de briser la course au bonheur final et total (les « derniers hommes » de Nietzsche, « qui clignent de l’œil »). Pour s’opposer à la raison vitale des êtres d’élite, la masse recourt à la terreur, aux procès d’intention, aux condamnations scélérates, à la violence politique. Au bout du compte, nous assistons, comme aujourd’hui en Belgique sous les Verhofstadt, Di Rupo, Onkelinx et autres sinistres personnages, à la mort, à l’assassinat prémédité de la culture populaire et élitaire et de ses formes structurantes, comme les nommait Ortega.

En perdant Ortega, en cette fin octobre 1955, l’Espagne, et avec elle, l’Allemagne (qui était sa patrie spirituelle) et l’Europe, ont perdu sans nul doute l’un des plus grands esprits du siècle ; de surcroît, un esprit capable de s’exprimer, et d’exprimer les plus hautes idées philosophiques, avec un langage clair, abordable, limpide.

◘ L'idéal et la réalité

« Ce qui différencie peut-être le plus l'esprit infantile de l'esprit mûr, écrit justement Ortega y Gasset, c'est que le premier n'admet pas les lois de la réalité et substitue aux choses l'image que s'en forme son désir. Pour lui, la réalité est comme une substance molle et magique, docile aux calculs de notre ambition. La maturité commence pour nous au moment où nous découvrons que le monde et solide, que la marge offerte à notre désir y est faible, et que, en face de celui-ci, se dresse une matière résistante, rigide et inexorable. C'est alors que nous nous mettons à dédaigner le pur idéal et à estimer l'archétype, c'est-à-dire à considérer comme idéal la réalité elle-même en ce qu'elle a de profond et d'essentiel. Ces idéaux nouveaux, c'est la Nature qui nous les fournit et non plus notre tête. Ils sont beaucoup plus riches de contenu et de fantaisie que tous nos désirs. » (Marcel de Corte, L'intelligence en péril de mort)

« Ce qui différencie peut-être le plus l'esprit infantile de l'esprit mûr, écrit justement Ortega y Gasset, c'est que le premier n'admet pas les lois de la réalité et substitue aux choses l'image que s'en forme son désir. Pour lui, la réalité est comme une substance molle et magique, docile aux calculs de notre ambition. La maturité commence pour nous au moment où nous découvrons que le monde et solide, que la marge offerte à notre désir y est faible, et que, en face de celui-ci, se dresse une matière résistante, rigide et inexorable. C'est alors que nous nous mettons à dédaigner le pur idéal et à estimer l'archétype, c'est-à-dire à considérer comme idéal la réalité elle-même en ce qu'elle a de profond et d'essentiel. Ces idéaux nouveaux, c'est la Nature qui nous les fournit et non plus notre tête. Ils sont beaucoup plus riches de contenu et de fantaisie que tous nos désirs. » (Marcel de Corte, L'intelligence en péril de mort)

- « Le temps, la distance et la forme chez Proust. Simple contribution aux études proustiennes », in Nouvelle Revue française, janvier 1923.

- « Le petit monsieur satisfait à la recherche d'une morale », in Le Mois, mars 1931, pp. 130-142.

- Essais espagnols, Cavalier, 1932, 279 p., trad. M. Pomès

- Préface à : J. Rovinski, L’Espagne grandiose et fantastique, Rovinski, 1934.

- Mission du bibliothécaire, Émile Nourry, 1935 (tiré à part de la revue Archives et bibliothèques, 1, 1935, pp. 65-86).

- La révolte des masses. Précédé d'une Préface pour les Français, Stock, 1937, 207 p., trad. Louis Parrot (2 éd. : Gallimard-Idées, 1961 et 1967, 256 p. ; 3e éd. : La révolte des masses. Suivi d'un Épilogue pour les Anglais, Livre-Club du Labyrinthe, 1986, 308 p., trad. L. Parrot et Bernard Dubant ; 4e éd. : Belles-Lettres, 2010) [cf. recensions plus bas]

- Trois passions et un drame. Suivis d'un épilogue, Fernand Hazan, 1938

- « Collectivisme et individualisme », in Synthèse, 4, 1939, pp. 430-433.

- Idées et croyances, Stock, 1945, 207 p., trad. J. Babelon, préf. J. Estelrich

- Introduction à : Velazquez, Plon, 1947, trad. G. Imanngigandet (2e éd. : Julliard, 1954)

- Prologue à : Ibn Hazm de Cordoue, « Le collier de la colombe », in Cahiers du Sud, 330, 1955, pp. 206-223

- « La figure de Don Juan », in La Table ronde, nov. 1957, pp. 33-39, trad. M. Pomès

- Le Spectateur tenté : Essais, Plon, 1958, 373 p., trad. M. Pomès

- « Andalousie », in La Revue des deux mondes, 15 fév. 1958

- « Commentaires du “Banquet” de Platon », in Revue philosophique, 2/1967 (1006)

- L'évolution de la théorie déductive : L'idée de principe chez Leibniz, Gallimard-Idées, 1970, 342 p., trad. JP Borel

- Écrits en faveur de l'amour, Distance, Biarritz 1986 [cf. recension plus bas]

- Le thème de notre temps, Griffon d'argile, 1986, 142 p., trad. D. Benhaim, F. Bucio et J. Trudel, préf. Jean-Paul Desbiens

- Le spectateur, Payot/Rivages, 1992 [nouvelle traduction des essais présents dans Le Spectateur tenté, 1958]

- Études sur l'amour, Payot/Rivages, 2004 [reprend 3 études du volume précédent]

- Méditations sur la chasse, Septentrion, 2006 [extrait]

- La Déshumanisation de l’art, éd. Sulliver, 2008 (comprend 3 essais de 1925 : la conférence éponyme ; Idées sur le roman ; L'art au présent et au passé)

- L'homme et les gens, Rue d'Ulm, 2010 (trad. de El Hombre y la Gente)

- La Déshumanisation de l’art, Allia, 2011 [contient juste le texte de la conférence]

◘ En Espagne, les Obras completas d'Ortega ont d'abord été publiées en 6 volumes à partir de 1946 (3e éd. en 1953), puis en 12 volumes, comprenant aussi les œuvres inédites, à partir de 1961, par la Revista de Occidente, à Madrid. En France, les Œuvres complètes avaient été entreprises chez Klincksieck, sous la direction d'Yves Lorvellec et Christian Pierre, en liaison avec la Fondation Ortega y Gasset de Madrid. Parurent seulement 3 volumes : Vol. 1 : Qu'est-ce que la philosophie ? - Leçons de métaphysique (1988, 366 p.), Vol. 2 : Aurore de la raison historique (comprend : Idées et croyances - Notes sur la pensée - Sur la raison historique) (1989, 382 p.) Vol. 3 : Velázquez et Goya (1990, 340 p.).

- LJ Navascués, De Unamuno à Ortega y Gasset, Hasper, Toronto 1951

- Laurence Bruneyre, José Ortega y Gasset promoteur de la culture germanique en Espagne, et les raisons sociales et politiques de ses prédilections, DES, 1954

- Julián Marías, Ortega y Gasset, J'ai lu, 1955

- L'humanisme d'Ortega y Gasset, C. Cascalès, PUF, 1957

- Raison et vie chez Ortega y Gasset, JP Borel, La Baconnière, 1959

- Jacques Fressard, Les jugements d'Ortega y Gasset sur les lettres et les arts et leur fondement esthétique, DES, 1959

- Arturo Gaete, Vie, raison et histoire dans la pensée d'Ortega, thèse, faculté des lettres de Paris, 1959

- Danièle Vermont, L'art de l'essai dans « El Espectador » de J. Ortega y Gasset, DES, 1960

- Alain Guy, Ortega y Gasset, critique d'Aristote : L'ambiguïté du mode de pensée péripatéticien jugé par le ratiovitalisme, PUF/Privat, 1963

- Alain Guy, Ortega y Gasset, Seghers, 1969

- Charles-Vincent Aubrun (éd.), Cinq écrivains espagnols. Anthologie. Unamuno, Ortega y Gasset, Antonio Machado, Rafael Alberti, Blas de Otero, Association pour l'encouragement des études hispaniques, 1969

- Ortega y Gasset, catalogue de l'exposition au Centre Georges Pompidou, 1983

- Actes du colloque Ortega y Gasset (Univ. de Toulouse-Le Mirail, 6-7 déc. 1983), n° spécial de la Revue de philosophie, 10, 1984

- Ortega y Gasset : l'exigence de vérité, Y. Lorvellec & C. Pierre, Michalon, 2001 : Il importe de saluer la parution de cet ouvrage consacré à Ortega par ceux qui sont également les traducteurs des œuvres complètes [chez Klincksieck]. D’une manière générale, la pensée espagnole est, en effet, singulièrement méconnue de ce côté des Pyrénées, davantage influencé par la pensée allemande ou anglo-saxonne. Or, c’est le mérite de ces 2 traducteurs que de nous avoir déjà donné plusieurs des textes d’Ortega et, maintenant, de nous proposer un exposé clair et rigoureux de la pensée de cet intellectuel profondément espagnol, mais cosmopolite du fait de l’exil forcé tout au long de la dictature franquiste. En fait, un esprit européen et un « intellectuel engagé », attentif à demeurer dans un constant souci de présence à l’Histoire dans le temps de la grande turbulence de la violence des guerres et des systèmes totalitaires du XXe siècle. Tout à la fois penseur de la métaphysique, de l’art et de la politique, parce qu’il s’agit avant tout, pour lui, de comprendre l’insertion de l’homme dans la vie et la dimension historique de la raison : « La raison n’a pas à développer un modèle d’intelligibilité déjà constitué, mais à en créer un nouveau, qui s’adapte à ce type de réalité complexe qu’est la vie des peuples dans le temps. Comprendre la vie, c’est ainsi comprendre qu’elle est aussi histoire, parce que la vie sécrète l’histoire. L’apport théorique de l’ortéganisme, c’est l’idée de “raison historique”. » Et cela, dans un non moins constant souci de la forme : « Propriété, clarté, exactitude sont les divinités auxquelles je rends un culte fervent. » Sur ce point également, les 2 auteurs demeurent fidèles à leur modèle. (F. Chirpaz, Études)

- La Révolte des élites, C. Lasch, Champs-Flam. : « Il fut un temps où ce qui était supposé menacer l'ordre social et les traditions civilisatrices de la culture occidentale, c'était la Révolte des masses. De nos jours, cependant, il semble bien que la principale menace provienne non des masses, mais de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie. » Christopher Lasch montre ici comment des élites hédonistes assoient leur pouvoir sur un culte de la marge et sur un fantasme de l'émancipation permanente. Alors qu'elles sont responsables des normes imposées à la société, leurs comportements consistent à feindre d'être hors norme. Cette dialectique mensongère de la norme et de la marge, remarquablement démontée dans ces pages, est celle de notre temps. Voici un livre qui devrait faire réfléchir tous ceux qui s'inquiètent de l'évolution d'un espace public et médiatique où les élites émancipées se mettent le plus souvent du côté de la transgression en imaginant un ordre moral, un éternel retour de la censure qui ne sont que la contrepartie de leurs transgressions imaginaires. Le testament d'un grand intellectuel anticonformiste, politiquement très incorrect, inclassable et dérangeant.

◘ Ressources internet :

-

Extrait sur le politique comme type éthico-actif (tiré de « Mirabeau ou le politique » in Le Spectateur) : L'homme politique exceptionnel n'est pas un homme éthiquement irréprochable... Chez lui, certaines qualités considérées in abstracto comme des vertus cohabitent avec des qualités généralement considérées comme des défauts... J'énumère quelques vertus : l'intelligence naturelle, le courage, la sérénité, la poigne, l'astuce, la résistance, la vigueur des instincts, la capacité de concilier l'inconciliable... (et les défauts) l'impulsivité, l'inquiétude constante, le manque de scrupules, le talent pour la tromperie, l'absence de raffinement... Le pur homme politique est le contraire d'un idéologue, mais il n'est pas qu'un homme d'action...

-

Y Gasset : Europa y la Revolución Conservadora (Sebastian J. Lorenz)

-

Urkultur n°17 (2011)

-

Gasset philosophe de l'histoire (C. Cascalès)

DOSSIER

Philosophe de l'hispanité et de la conscience européenne, Ortega y Gasset (1883-1955) devait développer une confrontation passionnante avec la pensée allemande. Il s'est not. opposé à l'idéalisme, à Kant et à Hegel, pour se retrouver du côté de Nietzsche et de Heidegger, dont il devait d'ailleurs critiquer la conception de l’Être. Lorsque la guerre civile éclatera en Espagne, Gasset choisira la distance et l'exil. Pourtant son œuvre aura exercé une influence déterminante sur la pensée de ceux qui, entre le matérialisme bourgeois et le marxisme, ont tenté de découvrir une troisième voie. C'était en particulier le cas de José Antonio qui l'admirait. L'assassinat du fondateur de la phalange devait malheureusement favoriser l’avènement d'un franquisme très éloigné, c'est le moins que l'on puisse dire, des perspectives politiques découvertes par Gasset. Lorsqu'il reviendra à Madrid, en 1946, il refusera de donner sa caution au régime. Tout en restant la conscience de son pays. C'est à la redécouverte du prophète de la “révolte des masses” que nous convie Robert Steuckers dans l'article ci-dessous.

Philosophe de l'hispanité et de la conscience européenne, Ortega y Gasset (1883-1955) devait développer une confrontation passionnante avec la pensée allemande. Il s'est not. opposé à l'idéalisme, à Kant et à Hegel, pour se retrouver du côté de Nietzsche et de Heidegger, dont il devait d'ailleurs critiquer la conception de l’Être. Lorsque la guerre civile éclatera en Espagne, Gasset choisira la distance et l'exil. Pourtant son œuvre aura exercé une influence déterminante sur la pensée de ceux qui, entre le matérialisme bourgeois et le marxisme, ont tenté de découvrir une troisième voie. C'était en particulier le cas de José Antonio qui l'admirait. L'assassinat du fondateur de la phalange devait malheureusement favoriser l’avènement d'un franquisme très éloigné, c'est le moins que l'on puisse dire, des perspectives politiques découvertes par Gasset. Lorsqu'il reviendra à Madrid, en 1946, il refusera de donner sa caution au régime. Tout en restant la conscience de son pays. C'est à la redécouverte du prophète de la “révolte des masses” que nous convie Robert Steuckers dans l'article ci-dessous.

José Ortega y Gasset, philosophe espagnol du politique

Le 9 mai 1883 naît à Madrid José Ortega y Gasset. Brillant élève des Jésuites à Miraflores del Palo, près de Malaga, il perd la foi catholique sous la double influence de Renan et du “modernisme” religieux. Après avoir suivi les cours de droit et de philosophie d'une université de Bilbao, il publie une thèse de doctorat intitulée Les terreurs en l'an mille. Ce sera ensuite une série de séjours à Leipzig, à Berlin, à Marburg-am-Lahn. Fondateur de revues d'idées (Espana, El Sol, Revista de Occidente), hostile aux régimes autoritaires, il réagit en s'engageant personnellement. En 1931, il est élu député et fonde avec Maranon et Perez de Ayala un groupe parlementaire intitulé Al servicio de la Republica.

Le 9 mai 1883 naît à Madrid José Ortega y Gasset. Brillant élève des Jésuites à Miraflores del Palo, près de Malaga, il perd la foi catholique sous la double influence de Renan et du “modernisme” religieux. Après avoir suivi les cours de droit et de philosophie d'une université de Bilbao, il publie une thèse de doctorat intitulée Les terreurs en l'an mille. Ce sera ensuite une série de séjours à Leipzig, à Berlin, à Marburg-am-Lahn. Fondateur de revues d'idées (Espana, El Sol, Revista de Occidente), hostile aux régimes autoritaires, il réagit en s'engageant personnellement. En 1931, il est élu député et fonde avec Maranon et Perez de Ayala un groupe parlementaire intitulé Al servicio de la Republica.

Cette aventure le déçoit. Aucune unité de vues ne le lie à ses compagnons de combat et il estime plus sage de se retirer de la scène politique. Désormais, il est convaincu que les intellectuels n'ont pas à chercher le pouvoir. Aux jeunes gens de tous les horizons politiques qui viennent lui demander des conseils, il répond : « Je sais — et vous aussi le saurez, dans quelques années — que tous les mouvements caractéristiques de notre époque sont historiquement faux et vont au devant d'un échec catastrophique ». Ortega craint la violence de ce qu'il appelait le juvénilisme, conséquence de l’avènement des masses : au cours du XIXe siècle, la population européenne a triplé. Cette démographie galopante ne pouvait que provoquer le rabaissement généralisé du niveau culturel et spirituel et, par voie de conséquence, l’avènement d'un homme moyen dont le comportement est comparable à celui d'un primitif transplanté dans une vieille cité.

À 15 ans, Ortega a vécu l’épouvantable défaite de 1898, qui oblige son pays à céder Cuba, les Philippines et Porto Rico aux Américains. C'est la fin d'une grande puissance coloniale. Cette décadence appelle un renouveau, mais encore faut-il en découvrir les causes. Ortega constate que l'Espagne a perdu sa cohésion et son unité, qu'elle n'a plus de projet susceptible de transcender l'individualisme des hommes ou des groupes ; et, surtout, qu'elle n'a plus d'élites clairvoyantes, dignes de rassembler et de diriger les masses. Cette dialectique masse-élites fera l'objet d'un livre : La Espana invertebrada (1922). Les mêmes arguments seront élevés à la dimension européenne dans ce qui deviendra l'essai le plus célèbre du philosophe, La révolte des masses, paru en 1930.

Pour être totalement espagnol, il faut être européen et Weltbürger (citoyen du monde). Contrairement à l'Allemand qui, dans son éveil spirituel, se retrouve seul et perçoit les événements extérieurs comme « un morne fracas cosmique qui heurte les rochers de son insularité égotique », l'homme du Sud éveille d'emblée sur l'agora et doit se libérer des imbrications sociales pour retrouver la solitude créatrice. S'inspirant de Jung, Ortega pose donc l'Espagnol comme l'homme de la spontanéité, aux réflexes rapides mais superficiels et parfois irréfléchis. L'Allemand, lui, réagit lentement mais les stimuli qui le frappent sont longuement assimilés dans son intériorité avant de susciter une réponse globale.

Ortega oppose la raison vitale à la raison pure de la philosophie allemande qu'il a côtoyée dans les universités d'Outre-Rhin. Pour Leibniz, Kant, Fichte ou Hegel, le monde n'est qu'un vaste chaos que la pensée doit ordonner. Ortega admet l'existence d'un moi libre et conscient qui ordonne rationnellement les choses, mais il conteste le finalisme implicite de l'idéalisme allemand et donne priorité à la vie.

Malgré ces divergences, il ne fait aucun doute que c'est en Allemagne qu'Ortega a trouvé les penseurs qui partageaient sa sensibilité profonde. À Berlin, par ex., Georg Simmel, dont il a suivi les cours, enseignait que certaines valeurs ont effectivement une validité objective et absolue, et que le relativisme de notre perception des valeurs n'est, en fait, qu'un regard perspectiviste, et donc limité, jeté sur la vérité absolue. Les réflexions que cet enseignement a inspirées à Ortega sont rassemblées dans son ouvrage El tema de nuestro tiempo (1923). Entre le relativisme, qui engendre le scepticisme, et le rationalisme, qui est quête d'absolu, il faut ouvrir une troisiéme voie. L'entendement ne se laisse pas traverser passivement, mais il n’altère pas non plus ce qu'il appréhende. Sa fonction est clairement sélective : il retient du réel tous les éléments qui s’accommodent de son appareil récepteur, tandis que les autres lui échappent. Une telle vision est radicalement pluraliste. D'un point de vue anthropologique, cela signifie que chaque peuple, à chaque époque, est prédisposé à jouir de tel ou tel aspect du monde. Les perspectives sont les composantes de la réalité. Elles ne sont nullement déformantes, elles constituent l'organisation même du réel. « Une réalité, écrit Ortega, qui, aperçue de n'importe quel point de vue, s'avérerait toujours identique, c'est là un concept absurde ».

Nietzsche a appris à Ortega l'idée d'une vitalité corporelle qui sous-tend toute expression vitale, même la plus spiritualisée. Cette vitalité corporelle est elle-même soumise à un rythme sinusoïdal, fait de chutes et d’ascensions. S'il estime que Nietzsche a eu tort de traduire sa pensée en des termes trop zoologiques, somatiques ou biologiques, Ortega ne rejette pas pour autant les prophéties intuitivement géniales du solitaire de Sils-Maria : le temps qu'il avait annoncé est le nôtre. À nous de le vivre.

L'attitude d'Ortega face à la tradition phénoménologique et existentialiste allemande est plus révélatrice encore de sa propre démarche. La phénoménologie de Husserl aurait, selon lui, raté la vocation qu'elle ambitionnait initialement. La volonté de saisir les phénomènes dans lesquels la pensée s'enracine, s'est estompée pour retomber dans une sorte de rationalisme cartésien. Dés que Husserl s'est mis à parler de “conscience pure”, il a escamoté la réalité et déréalisé le monde que l'homme doit affronter.

Ortega est plus proche des thèses que Heidegger avait défendues dans Sein und Zeit (1927). La vie comme inquiétude, comme souci, comme insécurité et la culture comme recherche de sécurité étaient des idées qu'il avait déjà approchées dans son livre Meditaciones del Quijote (1914). Le philosophe espagnol a toujours prétendu ne jamais avoir été influencé par Heidegger. Quoi qu'il en soit — et malgré les affinités existant entre les 2 hommes — la controverse s'engagera assez rapidement. Dans L'évolution de la théorie déductive et l'idée de principe chez Leibniz, Ortega conteste l'interprétation heideggerienne du concept d’Être. L'Allemand se serait abusé sur la place de l'ontologie dans la pensée grecque et, pour Ortega, il n'est pas certain que l'homme se soit toujours interrogé sur l’Être. Heidegger aurait dû cerner davantage le sens de ce mot. Il aurait fallu se demander comment et pourquoi la spéculation sur l’Être est survenue en Grèce depuis Parménide. La linguistique, qu'interpelle Ortega, nous apprend que ce verbe est l'un des plus récents qui soient. Dans presque toutes les langues, il est formé de racines aux origines les plus diverses, ce qui souligne son caractère éminemment occasionnel et accidentel. Ortega reproche à Heidegger de ne pas avoir correctement perçu le côté dynamique de la conception grecque de l’Être, comme activité ou actualité.

Il est insoutenable, dit Ortega, de réserver à l'homme seul, le privilège exclusif de s'éprouver comme un être « problématique ». L'animal peut, lui aussi, se sentir en péril, vivre en alerte perpétuelle. La déréliction et le pessimisme heideggeriens, qui suscitent la fameuse angoisse des existentialistes, peut entraîner une réaction positive de libération et d'énergie salutaire. Ortega ne conteste donc pas le côté dramatique de l'existence, mais il refuse de définir la vie par ce seul aspect. S'il ne faut pas verser dans l'optimisme béat, s'il faut percevoir la terrible négativité qui gît au tréfonds du monde, la tâche du philosophe est de militer dynamiquement contre ce destin.

L'angoisse et l'infinie « allégresse du monde » cohabitent en chacun de nous. Il faut prendre en compte ces 2 aspects si contrastés de la vie, si l'on ne veut pas se condamner à porter sur celle-ci un regard hémiplégique et réducteur. Ortega conteste cet existentialisme qui ne veut percevoir le monde que comme une noire crevasse et qui n'a d’intérêt que pour le malaise, l'abîme ou le néant. La vivacité hispanique qui habite le philosophe lui fait refuser cette philosophie macabre, cette manie germanique des profondeurs. Sa philosophie veut être, entre les profondeurs et la surface de l’Être, un perpétuel aller-retour.

Après cette initiation universitaire au monde philosophique allemand, Ortega s'est donné pour tâche d'initier la jeunesse d'Espagne à la pensée européenne. Par son labeur incessant, par le nombre important de traductions qu'il a fait publier, par la concision de ses textes, il a permis aux étudiants espagnols de comprendre l'actualité philosophique. Mais il ne s'est pas contenté de cette mission académique. Il souhaitait en effet que ce savoir soit mis au service de la société espagnole et qu'il ait un impact sur la vie politique de son pays.

« Toute ma vie, toute mon œuvre a été au service de l'Espagne ». La monarchie décadente, le pouvoir exorbitant de l'aristocratie et du clergé, ces formes désuètes et mortes, exigeaient des innovations. Dans La Espana invertebrada, Ortega explique que toute nation se forme autour d'un « projet qui suggère un mode de vie en commun ». C'est par de tels projets que se réalise la phase ascendante d'intégration des unités sociales. La ruine des nations survient lorsque le processus inverse, la désintégration, se met en marche. Alors, les parties, jadis intégrées par le projet initial, se détachent successivement de la vie commune et s'affaiblissent dans une isolation stérile. C'est quand une nation a oublié le projet qui l'animait qu'elle doit recevoir le qualificatif d'invertébrée.

En 1580, pendant le règne du roi Philippe II, l'union de la Castille et de l'Aragon a permis de « lancer l'énergie espagnole aux quatre vents pour inonder la planète et créer un empire d'une superficie jamais encore atteinte dans l'Histoire ». La désagrégation, pourtant, n'a pas tardé. Les zones périphériques se sont détachées les premières : les Pays-Bas, Milan, Naples. Au début du XIXe siècle, les colonies sud-américaines acquièrent leur indépendance et l'Espagne se voit réduite à son espace péninsulaire. Après 1898, le séparatisme et le régionalisme entameront l'unité intérieure.

Sur le plan social, l'Espagne perd également son « squelette ». Les diverses classes sociales deviennent des entités hermétiques. Les militaires, les ouvriers, les intellectuels, les politiciens perdent contact les uns avec les autres. Chacun de ces groupes sociaux reste persuadé « d’être l'unique groupe existant, d’être un tout et le tout ». Ainsi, les militaires déclenchent des pronunciamentos, la classe ouvrière s'exerce à l'action directe et, au bout du compte, surgit le chaos. Au sein même des groupes sociaux, Ortega, à l'instar du sociologue italien Vilfredo Pareto, distingue une minorité d'individus exemplaires, qui ont des qualités de dirigeants et une masse qui, en période ascendante d'intégration, les suit et, en période de désintégration, refuse toute hiérarchie interne au groupe. L'élite qui survit à la désintégration devient alors indigne de sa tâche.

Ortega a rêvé de forger une élite nouvelle avec des hommes venus de toutes les classes, et de sortir ainsi l'Espagne de son marasme. Ses idées politiques avaient le mérite d'une extraordinaire limpidité que l'on retrouve d'ailleurs dans toutes ses œuvres, mais elles heurtaient de front une société dominée par les conflits d’intérêts, dans laquelle les hommes au pouvoir utilisaient toutes les potentialités de l'irrationnel pour conserver leurs privilèges.

Comme Miguel de Unamuno, Ortega a opté pour un “libéralisme” hispanique opposé aux totalitarismes d'un XXe siècle à la recherche de stabilités définitives. « Ni le bolchevisme, ni le fascisme, écrit-il, ne résument tout le passé, condition indispensable pour le surmonter ». Ces 2 totalitarismes sont des phénomènes de l'âge des « masses » qui a fait perdre aux hommes toute « conscience historique ».

Pour acquérir cette conscience, nécessaire à l'équilibre de toute société politique, Ortega suggère l'enseignement d'une philosophie humaniste qui marquera l’avènement d'hommes nouveaux, conscients des impératifs de l'époque, parce que dépositaires d'une mémoire historique effective. Le bolchevisme et le fascisme se bornent, écrit-il, à nier la validité des institutions libérales sans se rendre compte que cette négation peut les conduire à des positions anachroniques. Il faut plutôt dépasser le libéralisme, en assimilant les acquis spirituels de cette idéologie politique polymorphe.

L'anti-totalitarisme d'Ortega s'accompagne d'une sévère critique des postulats rationalistes de la démocratie libérale. Il est convaincu que seule la sélection permettra de « gouverner les esprits » et d'« orienter les volontés ». L'homme, pense-t-il, n'est jamais motivé par des « idées pures » mais par des sentiments et des associations d'images. C'est de la vie — et de la vie seule — qu'émerge la raison.

On a maintes fois insisté sur l'influence qu'Ortega a exercé sur la pensée du chef phalangiste José Antonio Primo de Rivera. Ce dernier a effectivement rendu hommage à la pensée du philosophe, tout en lui reprochant de ne pas assumer d'engagement politique cohérent. Ortega avait choisi le combat politique lors de l’avènement de la République, mais n'en avait tiré que des déceptions. Les années 30 auraient dû, estimait José Antonio, entendre sa voix prophétique et énergique. Cette volonté de se retirer « au-dessus de la mêlée » est sans doute une erreur que l'Espagne paie aujourd'hui encore, parce que le franquisme catholique était foncièrement incapable de traduire dans les faits politiques cette troisième voie suggérée par Ortega et voulue par José Antonio.

Lorsque la guerre civile éclate en 1936, le philosophe choisit le chemin de l'exil. Cet exil, commencé à Paris et en Hollande, se poursuit au Portugal et en Argentine. En 1946, il se réinstalle à Madrid, boude le régime qui n'a réussit qu'à restaurer sans innover, et crée l'Instituto de Humanidades. Désormais, il fait la plupart de ses conférences en Allemagne où ses idées sont davantage lues et discutées. En 1950, à Baden-Baden, il rencontre Heidegger pour lui faire part de vivo de ses critiques. Il meurt le 17 octobre 1955.

La confrontation d'Ortega avec le monde effervescent de la politique correspond à la désorientation que vécurent les idéaux humanistes et libéraux dans la première moitié de ce siècle. Son cas est semblable à celui de Benedetto Crocce en Italie. Pour les 2 hommes, le libéralisme apparaissait comme un système marqué par la tolérance, qui dépassait les autres idéologies parce qu'il accueillait toutes les vérités dans un cercle plus large, les replaçait là où elles pouvaient s'avérer utiles, et convertissait les éléments jugés arbitraires et fantaisistes en problèmes et en solutions logiques. Tout rejet du polymorphisme leur apparaissait comme stérile.

Ortega et Croce souhaitaient une tolérance active, un refus des illusions, la lucidité pour que l'homme ne se constitue pas prisonnier d'une utopie et ne revendique pas la fin de l'histoire. Malheureusement, le libéralisme n'était pas ce qu'il croyait. C'est lui qui nous impose, aujourd'hui, la mortelle tiédeur que ni Ortega ni Croce ne souhaitaient.

► Robert Steuckers, éléments n°40, hiver 1981.

Ortega, un grand hérétique

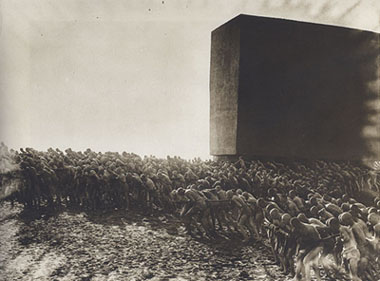

« Partout l’homme-masse a surgi (…) un type d’homme hâtivement bâti, monté sur quelques pauvres abstractions et qui pour cela se retrouve identique d’un bout à l’autre de l’Europe. (…) Cet homme-masse , c’est l’homme vidé au préalable de sa propre histoire, sans entrailles de passé, et qui, par cela même, est docile à toutes les disciplines dites “internationales”. (…) Il lui manque un “dedans”, une intimité inexorablement, inaliénablement sienne, un moi irrévocable. Il est donc toujours en disponibilité pour feindre qu’il est ceci ou cela. Il n’a que des appétits ; il ne se suppose que des droits ; il ne se croit pas d’obligations. C’est l’homme sans la noblesse qui oblige – sine nobilitate – le snob. » Photo : Cette image tirée du film Métropolis illustre parfaitement le propos d'Ortega y Gasset : « Notre idéal va-t-il être l'organisation de la planéte comme un immense hôpital ? » L'idéal “sécuritaire”, qu'il fut fut l'un des premiers à dénoncer, est en effet la source du pire des esclavages...

[Ci-contre : Portrait par Ignacio Zuloaga, 1917]

Il est d'étranges, d'incompréhensibles dédains. Alors que, généreuse, l'édition espagnole traduit sans attendre nos écrivains du moment, la France s'obstine à bouder ce grand philosophe, ce philosophe de toujours qu'est Ortega y Gasset. Je crois voir à cela 3 raisons : Ortega n'était pas un rejeton de Marx ni de Hegel. Il écrivait dans une langue pure, riche en métaphores. Il voyait un fléau dans l'apparition de l'homme-masse. Une autre raison m'apparaît : Ortega appartenait à un pays longtemps resté médiéval, que la France petite-bourgeoise, bien différente de celle du XVIIe siècle, largement ouverte aux vents ibériques, considéra toujours avec quelque stupeur. Et puis, 5ème raison, qui d'ailleurs rejoint la précédente, l'Espagne ne cesse d’être cataloguée comme terre de mystiques, peu apte en tant que telle à la réflexion méthodique.

Il est d'étranges, d'incompréhensibles dédains. Alors que, généreuse, l'édition espagnole traduit sans attendre nos écrivains du moment, la France s'obstine à bouder ce grand philosophe, ce philosophe de toujours qu'est Ortega y Gasset. Je crois voir à cela 3 raisons : Ortega n'était pas un rejeton de Marx ni de Hegel. Il écrivait dans une langue pure, riche en métaphores. Il voyait un fléau dans l'apparition de l'homme-masse. Une autre raison m'apparaît : Ortega appartenait à un pays longtemps resté médiéval, que la France petite-bourgeoise, bien différente de celle du XVIIe siècle, largement ouverte aux vents ibériques, considéra toujours avec quelque stupeur. Et puis, 5ème raison, qui d'ailleurs rejoint la précédente, l'Espagne ne cesse d’être cataloguée comme terre de mystiques, peu apte en tant que telle à la réflexion méthodique.

Ortega prouve brillamment le contraire, il prouve que la profondeur peut fort bien s'allier à l'aménité, mais qui l'a lu ? En France, la majorité des intellectuels ne le connaissent que par ouï-dire, et pour cause, son œuvre restant à traduire : La révolte des masses, publiée par Stock en 1937, réédité par Gallimard en 1961, mais depuis longtemps introuvable, eût dû mettre l'eau à la bouche des lecteurs, inciter les éditeurs à persévérer. Il n'en a rien été, jusqu’à cette magnifique réédition due au Livre-Club du Labyrinthe *. À se demander si ce livre, peu favorable à l'égalitarisme, peu dans la note, n'a pas au contraire suffi à éveiller la méfiance. Car si on excepte Idées et croyances (Stock, 1945), et une anthologie parue chez Plon en 1960, il s'agit là du seul ouvrage d'Ortega qui soit accessible en français. 31 ans après sa mort, le “pays des Lumières” reste privé de ces livres capitaux : Au sujet de Galilée, Méditations du Quichotte, La déshumanisation de l'art **.

Étrange incurie, étrange provincialisme de l'édition française. Déplorable chauvinisme, faut-il ajouter : sait-on que Jean Paulhan s'offusqua des influences germaniques subies par Ortega, qu'en conséquence Gallimard lui ferma ses portes ? N'étant pas lu, O. y Gasset reste victime des plus sots préjugés, de ce préjugé monstrueux qui fait de lui un dilettante, autant dire un philosophe mineur. Sans doute une époque telle que la nôtre, qui, la considérant comme tout le Réel, se claquemure dans l'actualité, ne pouvait-elle que le regarder avec défiance. Sans doute, corollairement, ne pouvait-elle que porter au pinacle Althusser, Sartre ou Bernard-Henri Lévy, tous penseurs peu suspects d'altitude. Aveuglément voués à de désuètes causes partisanes, eux, c'est évident, n'ont pas d'ailes. Plus proches du rongeur que de l'oiseau de Jupiter, ils s'emploient, opiniâtres, à creuser un étroit tunnel de doctrines où, semble-t-il, leur rêve est d'enfermer la vie. Encline au sectarisme, à un utilitarisme qui, introduit dans la philosophie, en constitue l'absolue négation, l'époque, il n'en faut pas être surpris, se reconnaît parfaitement en eux.

Non certes qu'Ortega s'isolât dans une tour d'ivoire, non qu'il considérât le monde du point de vue de Sirius. Embarqué, et sachant qu'on ne peut pas ne pas l’être, il prenait seulement ses distances, se posant sur ces hauteurs dont disposèrent toujours les rares philosophes nés, embrassant du regard les tumultes de l'agora, observant l'affrontement des factions, le pullulement des systèmes. Cela lui permettait de n’être point dupe, de résister aux modes intellectuelles, et, bravant audacieusement les tabous, d'écrire :

« Ce serait faire preuve d'innocence que de croire qu'à force de démocratie nous échapperons à l'absolutisme. Tout au contraire. Il n'est pas d'autocratie plus féroce que celle, diffuse et irresponsable, de démos. Pour cette raison, celui qui est véritablement libéral fera bien de réfréner ses ardeurs démocratiques ».

Une autre citation montrera quel précurseur il fut :

« Le Moyen-Âge, qu'une stupide historiographie a dépeint comme une époque de ténèbres et d'angoisse, a été la saison des philosophies optimistes, tandis que notre âge moderne n'aura presque fait entendre que des voix désespérées ».

Ortega, on l'a compris, n'avait rien de ces spécialistes, inlassablement occupés à décortiquer un thème unique, et ce sous prétexte de rigueur scientifique, dans des matières qui, grâce à Dieu, excluent et excluront toujours ladite rigueur. Pas plus que le domaine pictural (Mondrian regarderait comme un péché de représenter des courbes), les domaines philosophique et littéraire n'échappent, hélas ! à cette manie de la spécialisation, à cet émiettement, à cette invasion d'un technicisme aussi vide que prétentieux. Modernité, dit-on, comme si myopie était vertu. Cette modernité, à laquelle l'université n'est pas la dernière à sacrifier, ne joue évidemment pas en faveur d'Ortega, en faveur d'une conception plénière, hauturière, de la philosophie. Mais les modes passent, et un jour viendra oú les Français, ceux qui savent lire, découvriront O. y Gasset comme le grand philosophe qu'il est, comme un philosophe qu'on limite et trahit, lorsqu'on se contente d'associer son nom au ratio-vitalisme.

Un bref regard sur ce système, si système il y a. La vie, dit Ortega, n'est ni esprit ni matière, elle est histoire. C'était renvoyer dos à dos le spiritualisme et le matérialisme, non moins arbitraires et unilatéraux l'un que l'autre. Vivre, dit encore Ortega, c'est se sentir naufragé. De ce constat, qui anticipe l'existentialisme (dans ce qu'il a d'essentiel, d'éternel), il tire des conclusions tout autres que celle qu'en tirera le sartrisme. Libre esprit que ne bornaient ni le christianisme ni ses dérivés laïques, il se garde d'une morale de l'engagement où se niche l’impératif catégorique, où le fanatisme avance masqué. Il passe au crible l'utopisme, à un moment où les mythes sociaux continuent à faire illusion : Espagne invertébrée, sur ce thème, contient des pages magistrales. Magistral est le portrait qu'il y brosse du progressiste. Au lieu de chercher à savoir ce qu'est la société, celui-ci décide de ce qu'elle doit être. Mais ce “doit-être” se réduit à un contenu moral, et on ne peut bâtir une société à partir d'un postulat éthique ou juridique.

Les XVIIIe et XIXe siècles l'ont cru, dans leur aberration. C'était croire à la magie. Avant d'être juste, une société doit exister. Elle ne le peut que si elle possède une certaine structure, que si elle unit une minorité, une élite, à un peuple qui sache l'écouter. Mais aux époques de déclin, les hommes n'acceptent pas cette idée. Toute subordination, à leurs yeux, apparaît comme synonyme d'injustice. Ce préjugé moderne, Ortega le bat en brèche, faisant observer que servir le roi n'avait rien d'humiliant pour un Velasquez, qu'au contraire, dans la société féodale, il y avait profit pour tous à approcher plus grand que soi.

L'obligation au-dessus du droit

Comme il enterre l'idéalisme, Ortega, avec Nietzsche, enterre la déesse Raison, dont, par un jour blême, naquit l'utopie. Non qu'il cautionne l'irrationalisme. Il se rend simplement à cette évidence qu'au terme de 4 siècles de cartésianisme, la ferveur est retombée. Que la Raison s'était convertie en un nouvel absolu, un nouveau despotisme. Elle déchue, l'Europe est en crise. Elle l'est, selon Ortega, pour la troisième fois de son Histoire, la première se situant au soir du paganisme quand meurt le Grand Pan, la deuxième à ce moment charnière, automnal, qu'est le XVe siècle. Comme à ces époques alexandrines, saturées de gloses et de gnoses, nous voici « replongés dans le désespoir de la connaissance ». L'homme s'est perdu, une nouvelle fois, et de nouveau « les histrions pullulent ».

Le remède ? N'allons surtout pas le chercher dans la sacralisation de la culture, laquelle n'est qu'un des symptômes du mal. « La culture ne naît pas de la culture, mais de forces préculturelles. Toute culture trouve sa racine dans un fond de barbarie. Lorsque ce fond s'épuise, elle se dessèche et s'ankylose, elle meurt ». Ce fond était intact au Moyen-Âge (à son apogée), époque qu'Ortega loue d'avoir placé l'idée d'obligation au-dessus de l'idée de droit, saison de foi en soi-même où fonctionnaient des ressorts vitaux aujourd'hui brisés. Vivre, alors, impliquait le risque, l’héroïsme. Aujourd'hui, la peur règne en maîtresse. Seule compte la prolongation de la vie, et peu importe qu'il s'agisse d'une vie minima, purement chimique. Pour cette conception de l'existence, Ortega ne cache pas son mépris, lui qui ose écrire : « Notre idéal va-t-il être l'organisation de la planète comme un immense hôpital ? »

Propos hérétiques s'il en fut. Ortega, c'est l'évidence, ne fait pas chorus avec les amis de l'homme. Il ne bêle pas avec les moutons. Il fait mieux : sur le chaos des idées et des événements, il répand une intense clarté. Et c'est à lui, plutôt qu'à Valéry, que s'appliquerait l'image d'un “phare tournant”. Plein de cette saveur et de cette vigueur que l'Espagne sut toujours donner à ses enfants, “pure flamme celtibère” et à la fois grand Européen, Ortega restera comme le fruit miraculeux d'un XXe siècle disparate. C'est un bonheur que de le lire (le sait Cioran, cet autre hérétique), et je serais tenté de dire à son propos ce que disait Nietzsche, pensant à Montaigne : « On est heureux à la pensée qu'un tel homme a vécu ».

► David Mata, éléments n°61, 1986.

* : Cette réédition en 1986 de l'essai le plus célèbre, dont la traduction française datant de 1937 était depuis longtemps épuisée, est précédée d'une introduction de l'hispaniste Arnaud Imatz, et suivie d'un texte inédit en français (Épilogue pour les Anglais) ainsi que d'une bibliographie. Elle est reparue aux Belles-Lettres fin octobre 2010. Dans cet ouvrage prémonitoire, Ortega analyse de façon magistrale la crise des valeurs, le déclin des normes, le discrédit jeté sur toute autorité véritable, la croyance suicidaire selon laquelle l'homme social n'a que des droits et aucun devoir, l'avènement de l'homme-masse.

** : La déshumanisation de l'art est parue chez Sulliver en 2008.

José Ortega y Gasset, le visionnaire méconnu

Ortega y Gasset s'est éteint en 1955. Près d'un demi-siècle plus tard, l'œuvre du philosophe espagnol reste pour l'essentiel inconnue des Français. Le mot ostracisme ne semble pas trop fort pour désigner cette situation à laquelle, avouons-le, la récente traduction de quelques titres par les éditions Klincksieck n'a rien changé. Qui fut Ortega ? Avant d'interroger l'œuvre, avant de rechercher les causes possibles du dédain dont il reste victime, tournons-nous un moment vers l'homme. Vers un homme inséparable, malgré son européisme, de l'Espagne natale.

Ortega y Gasset s'est éteint en 1955. Près d'un demi-siècle plus tard, l'œuvre du philosophe espagnol reste pour l'essentiel inconnue des Français. Le mot ostracisme ne semble pas trop fort pour désigner cette situation à laquelle, avouons-le, la récente traduction de quelques titres par les éditions Klincksieck n'a rien changé. Qui fut Ortega ? Avant d'interroger l'œuvre, avant de rechercher les causes possibles du dédain dont il reste victime, tournons-nous un moment vers l'homme. Vers un homme inséparable, malgré son européisme, de l'Espagne natale.

José Ortega y Gasset naît à Madrid, le 9 mai 1883, au sein d'une famille d'intellectuels. Élève des jésuites, c'est au collège de Mirafores de Palo (Malaga), qu'il perd la foi. En 1898, il commence des études de philosophie à l'université de Madrid. 1898 est cette année cruciale où la perte de Cuba marque la fin de la puissance coloniale espagnole. Après Angel Ganivet et avant Ortega, qui a donc 15 ans lorsque l'Espagne essuie cette défaite mémorable, des hommes de lettres tels qu'Azorin, Maeztú, Unamuno, Baroja, des réformateurs comme Joaquin Costa (le lion d'Aragon), entament une enquête passionnée. Qu'est ce que l'Espagne ? Quelle est son essence ? Ils se tournent vers le Moyen Âge, vers la Célestine et les mystiques. Mais si Unamuno se plonge dans l'« infra-histoire », dans l'Espagne anonyme des pueblos, s'il invoque le sentiment tragique de la vie, Ortega, comme l'écrira Kazantzaki, nourrit l'espoir « d'associer la richesse d'âme de l'Espagne à la clarté et l'acuité du cerveau européen ».

De 1905 à 1907, pourvu d'une bourse, il poursuit ses études en Allemagne, fréquentant les universités de Leipzig et de Berlin, puis celle de Marburg où il assiste aux cours du néo-kantien Hermann Cohen. À son retour d'Allemagne en 1908, il devient rédacteur au journal El Imparcial, fondé par son grand-père. Ses critiques virulentes de la vie publique espagnole font scandale. En 1909, il polémique avec Unamuno. Alors que celui-ci rêve d'africaniser l'Europe, Ortega, lui, veut européaniser l'Espagne. En 1910, il est nommé professeur de métaphysique à Madrid, où ses cours, ses articles, ses conférences font vite de lui un maître admiré. Il se marie avec Rosa Spottorno, union dont naîtront Miguel Germánn, Soledad et José Ortega. En 1915, il publie Les méditations du Quichotte, où toute sa philosophie, comme il apparaîtra par la suite, est en germe.

La Première Guerre mondiale met brutalement au jour la crise de civilisation qui sera sans cesse au cœur de ses réflexions. Avec Maeztû, Perez de Ayala, Eugenio d'Ors, Valle-Inclán, Benavente, Ortega fonde la revue España, laquelle exercera une grande influence sur la jeunesse.

En 1916 paraît le premier tome du Spectateur, suivi en 1921 d'Espagne invertébrée. En 1923, Ortega crée la Revista de Occidente, l'une des meilleures revues européennes, qui paraîtra jusqu'en 1936. Les livres se succèdent : Le thème de notre temps, La déshumanisation de l'art, L'esprit de la lettre. En 1929-30, Ortega publie le septième tome du Spectateur, Kant et La révolte des masses. En novembre 1930, après le soulèvement manqué de Jaca, qui s'achève par l'exécution, à Huesca, des officiers républicains Fermin Galán et Garcia Hernandez, Ortega publie un article intitulé « L'erreur de Berenguer », concluant ainsi : « Espagnols, notre État n'existe pas. Reconstruisez-le. Delenda est monarchia ».

Excédé par le pouvoir exorbitant de l'Église, désireux d'agir pour en finir avec une monarchie décadente, avec une Espagne caduque, il crée avec Marañón et Perez de Ayala un groupe pro-républicain. En 1931, il est élu député aux Cortès constituantes, mais en 1932, déçu par le manque d'imagination du régime, il se retire de la vie publique.

Alors commence ce qu'il appelle sa « seconde navigation », c'est-à-dire l'approfondissement de sa pensée. En 1933, il publie ce livre capital qu'est Au sujet de Galilée. En 1935, il visite la France, la Hollande, l'Argentine et le Portugal. En 1936, menacé dès les premiers jours de la guerre civile dans les colonnes du journal socialiste Claridad, il quitte l'Espagne, se rendant d'abord à Grenoble, puis de juin à octobre 1937, en Hollande. À l'automne de 1938, se trouvant à Paris, il doit subir une opération et se rétablit contre tout espoir. Évoquant les années de guerre civile, il écrira : « Errances, maladies, angoisses pour les miens et pour ma patrie ne m'ont pas laissé une heure de méditation sereine ». En 1945, après 9 années d'absence, il rentre en Espagne, mais, bien qu'ayant en 1937 approuvé l'idée du soulèvement phalangiste, il refuse de cautionner le franquisme (1).

En 1948, avec Julián Marías, il fonde l'Institut d'Humanités [de Madrid]. En 1949, invité à Hambourg à l'occasion du deuxième centenaire de l'auteur de Faust, il reçoit la Médaille Goethe. Il donne des conférences à Berlin, puis aux États-Unis. De 1950 à 1955, nouvelles années difficiles, il voyage en Suisse, en Angleterre, en Allemagne, choisissant le silence. Le 18 octobre 1955, il meurt des suites d'un cancer de l'estomac, unanimement salué comme un penseur de premier plan (2). Sous le nom d'École de Madrid, on désigne les esprits nourris de son œuvre. Citons Julián Marías, Paulino Garagorri, Antonio Rodriguez Huescár, Enrique Lafuente Ferrari, José Ferrater Mora, Juan del Agua, Luis Carandell, Pedro Laín Entralgo. Les enfants du philosophe (3) s'attachent eux aussi inlassablement à mieux faire connaître son œuvre. « Les idées de mon père, m'écrivait José Ortega, ont tout l'avenir devant elles, même si, comme les eaux du fleuve Guadiana, elles se dérobent par moments à la vue ».

Disciple justement célèbre, auteur d'un commentaire juxtalinéaire des Méditations du Quichotte, modèle de finesse et de compréhension, Julián Marías nous introduit excellemment à l'œuvre d'Ortega y Gasset dans un article qu'il publiait à l'occasion du centenaire, en 1983, et dont je traduis l'essentiel :

« Une véritable passion de la vérité l'animait. Chez la plupart des philosophes qui le précèdent, cette passion était surtout crainte de l'erreur, circonspection, cautèle. Ortega, lui, est dominé par l'enthousiasme. Il veut savoir, contempler [...] À la prudence qui caractérise les philosophes modernes, s'était ajoutée, peu avant la naissance d'Ortega, une stérilisante préoccupation d'originalité. Dans la pensée, dans l'art, il fallait, il faut à tout prix faire du nouveau. Ortega n'a pas de souci. Pourquoi l'aurait-il ? Si le philosophe est fidèle à sa circonstance, l'originalité est inévitable. Avec Ortega commence une manière de philosopher exempte à la fois d'utopisme et de cosmopolitisme. Avec lui voit le jour une autre conception du système, à cent lieues de ce que l'on considérait auparavant comme tel. Avant Ortega, on pensait que la philosophie doit être systématique, et on imposait le système à la réalité. Ortega découvre que la réalité est en elle-même systématique, bon gré mal gré, parce que notre vie est la réalité radicale, et parce qu'éluder cette réalité serait mentir... ».

Qu'est ce qui est réel, fondamentalement réel ? Dieu ? La matière ? L'esprit ? On donnait jusque là des réponses unilatérales, dont Ortega ne se satisfera pas. Critique de l'idéalisme, perspectivisme, raison vitale et raison historique... ces têtes de chapitre désignent habituellement les grandes axes de sa pensée. Analyser, ne fût-ce que sommairement, ces notions, est donc indispensable avant d'en venir, ce que l'on omet souvent de faire, à leur genèse. À ce constat qui est au centre de la philosophie d'Ortega : la civilisation européenne vit une crise grave, la troisième depuis la mort du Grand Pan.

Une déclaration fameuse, pour commencer, fameuse et mal comprise, car il est rare que l'on en perçoive les implications multiples : « Je suis moi et ma circonstance ». Disant cela, et le disant avec cette force et cette simplicité qui sont les siennes, Ortega, magistralement, renvoie dos à dos réalisme et idéalisme. Qu'il ait fallu un Ortega, qu'il ait fallu attendre le XXe siècle pour récuser 2 conceptions aussi bornées l'une que l'autre, ne laisse pas de surprendre. Comment les « spécialistes » ont-ils pu prendre au sérieux des absurdités dont — parenthèse — le zen et l'hindouisme furent exempts ? Qu'ils s'agisse d'absurdités, Ortega en convient le premier, qui écrit : « Il y a des choses ridicules qui doivent être dites, et c'est à cela que sert le philosophe... Ne croyez pas que cette mission soit si facile à remplir. Il y faut une espèce de courage qui a manqué généralement aux guerriers et aux révolutionnaires ».

La philosophie en état d'alerte perpétuelle

On sait ce que fut l'attitude réaliste. Elle postulait, se fondant sur ce qu'elle appelait le bon sens, l'indépendance des choses, elle posait l'existence d'un en-soi connaissable. Philosopher était une chose simple, la pensée nous offrait une copie du réel, elle en était une annexe. Déjà, pour les Grecs, le monde avait son origine dans un arrière-monde. Déjà, allègrement, ils passaient des apparences au noumène. Cette conception tut en vigueur plus de mille ans. Mais vint Descartes, qui découvrit que rien de ce qui est perceptible n'est sûr. Le songe, les erreurs des sens, l'hallucination existent. Nos certitudes peuvent être trompeuses. Ce que je connais, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, ce sont mes idées sur les choses. L'unique certitude, c'est le moi, la res cogitans. Telle ou à peu près telle, jusqu'à Husserl, sera la thèse idéaliste. Même Husserl, malgré son ambition, malgré ses efforts pour appréhender la réalité toute nue, n'échappe pas à l'illusion. Même lui privilégie la conscience pure, s'y claquemurant, faisant d'elle une forteresse, suivi en cela par un Sartre, un Alain, par d'anachroniques moralistes.

Anachroniques, car déjà Schopenhauer demandait : « L'esprit, qu'est ce que c'est que ce garçon-là ? » Après Kant, la philosophie doit changer de cap. « Elle devra apprendre à vivre, écrit Ortega, à l'état d'alerte perpétuelle. Elle devra consister en une pensée double, d'allée et venue, je veux dire en une pensée qui après avoir pensé quelque chose au sujet du réel se retourne contre elle-même et abandonne tout ce qui en elle est pure forme intellectuelle pour ne laisser en sa nudité que l'intuition du réel. Voilà qui est effrayant et paradoxal, mais il n'y a rien à y faire. Dans cette formidable croisade de libération de l'homme qu'est la mission de l'intellect, un moment vient où il lui faut se libérer de son esclavage le plus intime ». Prêchant l'exemple, Ortega intronise une autre forme de raison, la raison comme phénomène vital. Libéré du néo-kantisme, qui fut sa demeure et sa prison, il énonce lumineusement : « Je suis moi et ma circonstance, et si je ne la sauve pas, je ne me sauve pas moi-même ».

La philosophie s'épuisait, se desséchait, elle était devenue une nouvelle scolastique. Ortega réagit. Et très tôt, vers les années 20, éclôt ce système de pensée qu'on appelle le ratio-vitalisme. L'expression a quelque chose d'irritant, Ortega se situant aux antipodes de ces philosophes qu'un terme peut suffire à désigner, mais on n'en peut nier l'utilité.

« La vie humaine est une étrange réalité, qu'il convient de définir comme la réalité radicale. Elle l'est dans ce sens qu'elle précède toutes les autres réalités, que toutes s'y rapportent d'une manière ou d'une autre. La réalité en tant que telle se constitue dans ma vie. Est réel ce qui s'enracine en elle, cet enracinement n'excluant pas la possibilité pour le réel de transcender ma vie. Que le réel soit antérieur ou supérieur à mon existence, qu'il en soit même l'origine et le fondement, qu'il s'enracine toujours. C'est en elle que je le rencontre ».

Qui dit raison vitale dit raison historique. Ortega écrit :

« L'histoire est l'horizon de la vie humaine, elle est notre substance. Ce que l'homme a été est une composante essentielle de ce qu'il est... On ne peut comprendre une époque si on ne comprend pas toutes les autres. Le destin humain est une mélodie dans laquelle chaque note a son sens musical, quand elle est émise à sa place... Le drame de l'homme, en toute rigueur, est auto-sacramental, un mystère, dans le sens de Calderón, c'est-à-dire un événement transcendant. Voilà pourquoi l'histoire, quoi qu'aient pu en penser les dernières générations, est la science suprême, la science de la réalité fondamentale. L'histoire et non pas la physique ».

Science suprême, l'histoire ne peut qu'être science du présent.

« Si elle ne l'était pas, où irions-nous trouver ce passé qu'on lui attribue généralement comme thème ? L'opposé, qui est ce qu'on fait d'habitude, équivaut à faire du passé une chose abstraite, irréelle, demeurée inerte, à sa date, tandis que le passé en réalité est la force vive et agissante qui sustente notre aujourd'hui. Il n'y a pas d'actio in distans. Le passé n'est pas là, à sa date, mais ici en moi. Le passé, c'est moi, je veux dire ma vie ».

Par raison historique, on l'a compris, Ortega n'entend nullement une raison hégélienne qui se réaliserait dialectiquement dans l'histoire. Il entend littéralement ce qui est arrivé à l'homme, ce qui dépasse ses théories, ce qu'il est lui-même, en somme, avant l'apparition de celles-ci. « La réalité, c'est la contre-volonté. C'est ce que nous ne posons pas nous-mêmes, ce sur quoi nous venons buter ». Soucieux de créer des concepts aptes à cerner cette raison, Ortega réclame le dépassement de tout substantialisme, de l'éléatisme sous toutes ses formes. « Pour parler de l'être-homme, nous devons élaborer un concept non éléatique de l'être, de même qu'a été élaborée une géométrie non euclidienne. L'heure est venue pour la semence héraclitéenne de porter une ample moisson ». Le ratio-vitalisme conduit Ortega à une critique serrée de l'intellectualisme : « Nous ne sommes pas venus à la vie pour consacrer celle-ci à l'exercice intellectuel. Au contraire, c'est parce que, volens nolens, nous sommes placés devant la tâche de vivre, qu'il nous faut exercer l'intellect ». Si la connaissance ne trouve pas en elle-même sa justification, si elle ne va pas de soi, d'où procède-t-elle ? Ortega répond : « Elle procède de notre insécurité. La vie est problème, naufrage. Vivre, c'est se sentir naufragé. Plongé dans une telle insécurité, l'homme cherche une certitude. Il a besoin de savoir, c'est-à-dire de croyances sur lesquelles s'appuyer ». De celles-ci, il n'est pas ordinairement conscient. Il ne le devient qu'aux époques de crise (on ne peut ici s'empêcher de penser à Spengler, qu'Ortega avait lu attentivement).

Idées et croyances

Lorsque les croyances fléchissent, se fissurent, l'homme se met à philosopher, à penser. S'il se trouve privé de croyances, il se raccroche à des idées. Il ne peut désormais vivre sans idées au sujet des choses qui l'entourent.

« Nous avons des idées, mais nous sommes nos croyances. Croire en quelque chose n'est pas avoir l'idée de cette chose, c'est compter sur elle. Tant que l'homme croit, il ne se sert pas de l'intellect, mais dès qu'il tombe dans le doute, il s'y cramponne comme à une bouée de sauvetage ».

Ayant ainsi mis en relief le caractère orthopédique des idées, Ortega précise :

« La connaissance est un des moyens dont nous disposons pour échapper à l'incertitude. Elle consiste à doter les objets du monde d'un être qu'ils ne possèdent pas par eux-mêmes. Elle est par essence manipulation de la réalité, qu'elle déforme, qu'elle transforme inévitablement, légitimement ».

Mais les certitudes nombreuses auxquelles elle aboutit ne laissent pas de s'affronter, elles ne laissent pas de pêcher par insuffisance, si elles ne se fondent pas sur une certitude suprême qui mette fin aux antagonismes. Cette certitude fait défaut aux époques critiques. Elle fit défaut au soir du paganisme, comme en témoigne la perplexité de Cicéron disant : « Nous autres académiques, nous sommes dans le désespoir de la connaissance ». Commentaire d'Ortega : « Pontife, Cicéron ne sait pas s'il y a des dieux. Consulaire, il ne sait pas qu'elle doit être la forme de l'État. Rome naufrage dans sa propre abondance. Et voici un homme perdu dans sa culture intellectuelle et politique ».

L'automne du Moyen Âge, plusieurs siècles plus tard, et ce quelles que soient les réserves qu'appelle cette désignation, se présente à nos yeux comme une nouvelle saison critique. La foi chrétienne se délite, une autre foi peu à peu la supplante, la foi en la raison, dont le XVIIe siècle inaugurera le triomphe. Mais 3 siècles passent, et celle-ci décline à son tour. Une nouvelle crise s'est ouverte. L'homme du XXe siècle se noie dans son savoir alexandrin.

« Trop cultivé, trop socialisé, il ressent le besoin impérieux d'une autre culture, à savoir d'une culture authentique. Or, celle-ci ne saurait surgir que du fond ingénu et dépouillé du moi personnel. Il lui faut donc reprendre contact avec lui-même. Mais son moi cultivé, son moi ankylosé par la culture le lui interdit. Celle-ci s'interpose entre le monde véritable et sa véritable personne. Il ne lui reste qu'à s'attaquer à cette culture, à la secouer, à s'en dépouiller, pour se mettre à nouveau devant l'univers dans sa chair vive, vivre à nouveau de vérité. De là viennent ces périodes de retour à la nature, c'est-à-dire à ce qu'il y a en l'homme d'autochtone, en face de ce qu'il y a en lui de cultivé, et contre cela... »

Les certitudes changent, se succèdent, mais même aux époques classiques sûres d'elles-mêmes, même à ces époques le réel reste inatteignable. « La réalité de la terre est sans figure, c'est une pure énigme... Si on nous demande ce que nous foulons aux pieds, nous répondons que c'est la terre, mais si on avait posé la question à un Grec, sa réponse eût été toute différente. Pour lui, la Terre était une déesse, elle était la Terre-mère, Déméter ».

« Le péché de Satan fut une erreur de perspective »

Ce qui manque à l'homme d'aujourd'hui, c'est une nouvelle révélation parce qu'il se perd dans sa cabalistique intérieure, parce qu'il ne peut la discipliner en la confrontant à quelque chose qui ressemble a une authentique réalité. Sans la présence de celle-ci, véritable pédagogue, il n'y a pas de culture sérieuse ni d'État, ni même de vie personnelle. « Ce n'est que sous la pression formidable de quelque transcendance que notre personne devient compacte ». Rien n'était plus étranger à Ortega, toujours prêt à rappeler l'existence d'énergies, de puissances préculturelles, que l'actuelle bigoterie de la culture. Pour lui, de même que pour Kazantzaki : « L'esprit ne naît pas de l'esprit, mais de la chair et du sang ». Et il s'interroge : « Les ressorts vitaux sans lesquels la culture ne peut fonctionner se seraient-ils brisés en Europe ? » Il fait œuvre de démystification, écrivant :

« Il y a beaucoup de magie et d'idolâtrie dans notre divinisation de la culture, dans les incessantes litanies que nous lui adressons. Nous voulons qu'elle nous sauve et nous justifie au lieu de nous justifier et de nous sauver nous-mêmes. Le résultat, c'est que tout au long de ces cent dernières années, s'est produit une véritable surproduction d'idées, une véritable inflation culturelle ».

Avec une audace qui lui vaudrait aujourd'hui les foudres des moralistes, Ortega ajoute :

« La justice ? La vérité ? L'art ? Des reflets. La culture prétend s'établir comme un monde à part. C'est une illusion. La culture n'est à sa juste place que si on la considère comme une illusion nécessaire ».

Est-il besoin de le dire, Ortega nous eût jugés sévèrement. Il n'eût pas manqué de railler ces nouveaux évangélistes qui utilisent naïvement des médias massifiants, destructeurs de culture, aux fins de répandre celle-ci. Il eût à coup sûr dénoncé ces émissions grotesques où Jean-Sebastien Bach, mode oblige, est servi en sandwich entre Bruel et Halliday, ces producteurs qui infligent à Mozart le voisinage des pires chansonnettes. Il eût vitupéré les virtuoses qui se prêtent régulièrement à ces pantalonnades, sous le prétexte inadmissible qu'il n'est pas de genre mineur. Mais écoutons encore Ortega :

« La culture n'est plus répandue avec une spontanéité organique, elle est injectée mécaniquement dans les masses, lesquelles, en devenant pseudo-cultivées, perdent leur vérité. Il reste peu de ces hommes autrefois encastrés en eux-mêmes, parce que la culture est parvenue jusqu'à eux, parce qu'ils commencent à vivre d'idées reçues, à croire des choses auxquelles ils ne croient pas. Adieu quiétude profonde, adieu vie emboîtée en elle-même, adieu digne sérénité. On a jeté l'homme hors des gonds ».

La suite n'est que trop connue : avènement de la société du spectacle, évidement, énucléation du réel. L'ère du trop-plein, qui équivaut au vide, l'implosion du sens, Ortega les avait pressenties. Il n'est pas un du nos maux qu'il n'ait diagnostiqué.

Peut-être est-ce là ce qui explique que, pour ce grand Européen, il y ait eu si longtemps d'infranchissables Pyrénées, et qu'il y en ait encore. Taxé d'élitisme, de pessimisme — autant dire de droitisme —, ce grand livre qu'est La révolte des des masses a pu suffire à rendre Ortega suspect, à lui fermer les portes de l'Hexagone. Les faux-monnayeurs qui pullulent, qui détiennent les postes-clés dans la presse et à l'Université, ne pouvaient que s'offusquer de tant de liberté, d'une telle irrévérence. Qu'un philosophe, en ce siècle, nous fasse aborder à des terres inconnues, qu'il le fasse sans obscurité ni pathos, cela frise la provocation. Pourtant le fait est là. Disant : « Je suis moi et ma circonstance », Ortega nous fait un immense présent. Immense en raison des conséquences. L'une d'elles, c'est que la vie humaine, loin d'être une donnée définitive, se révèle prioritairement comme un projet, comme un drame :

« L'homme est biographie plus qu'il n'est biologie. L'homme n'a pas une nature, il a une histoire. Ou plutôt, ce que la nature est aux choses, l'histoire l'est à l'homme [...] Fait de nature et de surnaturel, l'homme est une espèce de centaure ontologique ». Et encore : « À l'égal de la matière cosmique, la vie humaine possède une inexorable structure. Elle est un gérondif, non un participe, un faciendum, non un factum... Les choses sont ce qu'elles sont, la pierre est la pierre, le cheval un cheval. En revanche, il est permis de dire d'une femme qu'elle est très femme, d'un homme qu'il est un homme véritable [...].

L`historicité de la vie humaine fait que l'homme, à la différence du tigre, apparaît comme un héritier. Il hérite d'expériences séculaires qui conditionnent son présent. Pour comprendre un phénomène humain, personnel ou collectif, il est indispensable de raconter une histoire [...] La vie ne devient quelque peu transparente qu'au regard de la raison historique ».

Substituant cette raison à la raison pure, Ortega aboutit au perspectivisme, c'est-à-dire au refus de l'universalisme et de l'utopie.

« Deux hommes regardent le même paysage. Cependant, le percevant sous des angles distincts, ils ne voient pas le même. Si chacun déclarait faux le paysage de l'autre, cela aurait-il un sens ? La seule perspective fausse est celle qui se prétend l'unique. Le faux, c'est l'utopie, la vérité vue depuis nulle part. Chaque vie est un point de vue sur l'univers. En juxtaposant les visions partielles, on parviendrait peut-être à tisser la vérité totale. Dieu est la perspective et la hiérarchie. Le péché de Satan lut une erreur de perspective ».

Un exemple de gai savoir

On a prétendu qu'Ortega manquait d'originalité. Avant lui, certes, Husserl et Dilthey, Simmel et Scheler aiguillaient la philosophie vers la vie, réalité primordiale. Dilthey en était venu à la conclusion que l'étude de la vie est autrement importante que celle du monde extérieur, que l'histoire l'emporte sur la nature. Dilthey, à l'égard de qui Ortega reconnaît sa dette, voit dans l'histoire universelle l'unique science sur laquelle puisse se fonder la connaissance de l'homme. Dans sa préface à Idées et croyances (Stock, 1945), Estelrich n'en a pas moins raison d'écrire : « Nier l'originalité d'un philosophe parce qu'il se dirige vers les mêmes objectifs que d'autres penseurs contemporains, c'est soutenir qu'on ne peut être original si on est de son temps ». De l'accusation que réfute ainsi Estelrich, il se peut que soient responsables les commentateurs.

On a prétendu qu'Ortega manquait d'originalité. Avant lui, certes, Husserl et Dilthey, Simmel et Scheler aiguillaient la philosophie vers la vie, réalité primordiale. Dilthey en était venu à la conclusion que l'étude de la vie est autrement importante que celle du monde extérieur, que l'histoire l'emporte sur la nature. Dilthey, à l'égard de qui Ortega reconnaît sa dette, voit dans l'histoire universelle l'unique science sur laquelle puisse se fonder la connaissance de l'homme. Dans sa préface à Idées et croyances (Stock, 1945), Estelrich n'en a pas moins raison d'écrire : « Nier l'originalité d'un philosophe parce qu'il se dirige vers les mêmes objectifs que d'autres penseurs contemporains, c'est soutenir qu'on ne peut être original si on est de son temps ». De l'accusation que réfute ainsi Estelrich, il se peut que soient responsables les commentateurs.

Si en effet le lecteur de l'œuvre se convainc aussitôt de l'originalité d'Ortega, celui qui l'aborde par une étude ordonnée (trop ordonnée) est parfois autorisé à en douter, et tentant à mon tour de résumer une œuvre complexe et multiforme, je crains fort de n'aboutir qu'à la disséquer. Jean-François Revel observe qu'il n'est pas d'anthologie qui ne trahisse Montaigne, que tout commentaire le fige, donne de lui une image faussée, l'admirable essai de Hugo Friedrich étant l'exception. Or, ce qui est vrai pour Montaigne l'est tout autant pour Ortega. Pour excellents qu'ils soient, les essais (rares) qui lui ont été consacrés ne restituent pas son allégresse lucide. Il en est d'eux comme de ces reproductions en noir et blanc, de ces gravures où il ne reste rien de la jubilation chromatique d'un Velasquez ou d'un Poussin. Honnêtes, talentueux, ces essais n'ont qu'un défaut, grave à mon sens : ils appliquent à Ortega des méthodes d'analyse qui ne conviennent qu'à Hegel ou à Husserl, c'est-à-dire à des philosophes dont le nom s'attache à un système outrancièrement intellectuel. Souligner ce qu'Ortega doit à la phénoménologie est insuffisant, pis que cela, risque d'être trompeur, si on n'ajoute pas aussitôt qu'il diffère radicalement des Husserl, Dilthey, Max Scheler, par l'ampleur de la vision, la clarté et la cordialité. Aussi par la faculté de mépris.

C'est qu'Ortega, bien que nourri de philosophie germanique, n'avait en rien hérité de sa pesanteur. Pure flamme celtibère, il se situe en marge des systèmes de pensée cloisonnés qui restent, ne peuvent que rester à usage professoral. Il diffère des pesanteurs d'outre-Rhin, et aussi d'ailleurs des penseurs français, par ce côté « peuple », fréquent chez l'intellectuel espagnol, qui par ex. lui faisait écrire : « Le boutiquier est à mes yeux le type d'homme le plus détestable ». Froids et prudents — prudence et froideur qu'ils baptisent objectivité —, les philosophes, le plus souvent, s'abstiennent de se prononcer sur les sujets quotidiens. Tel n'était pas le cas d'Ortega. Rien n'échappait à l'attention de cet infatigable veilleur, toujours aux aguets, toujours prêt à entrer en lice. Un autre trait sépare d'ailleurs Ortega de ses « pairs » : ses dons aigus de psychologue, qui éclatent dans ses pénétrantes études sur Cervantès, Proust, Azorin. Curieusement, les nouveaux philosophes espagnols qui s'exprimèrent en 1983, lors du centenaire de la naissance d'Ortega, ne semblent pas avoir perçu cette différence, à en juger par leur condescendance, irritante, à l'égard d'Ortega. On croirait des spécialistes examinant le travail d'un amateur doué. Des spécialistes, ces philosophes affichent l'intimidant vocabulaire technique. Le hic, c'est que la philosophie, comme le montre Revel dans Pourquoi les philosophes, peut difficilement prétendre â une quelconque scientificité.

L'important, et ici je m'adresse aux jeunes présomptueux dont on ne sait ce qui les a rendus si vains, l'important n'est pas de savoir si Ortega s'est trompé sur tel point ou tel autre, mais de savoir quelle est sa taille, à quelle famille il appartient. Car, faut-il le dire, il y a philosophe et philosophe. Il y a les académiciens-nés, enclins à convertir en scolastique les préjugés qui flottent dans l'air du temps, et il y a les libres esprits, les aristocrates de l'intelligence, fortes personnalités inclassables que des exégètes timorés s'efforcent de faire rentrer dans le rang. Pour ce qui est de la philosophie d'Ortega, parler de progrès serait malvenu. Il n'est pas de progrès en philosophie quand celle-ci, autant qu'à la réflexion discursive, ressortit à cette intuition que je suis tenté de croire intemporelle. Conçu par un homme à qui rien de ce qui est vivant n'était étranger, le ratio-vitalisme orteguien ressemble aux constructions de Kant ou de Husserl comme le lion des savanes ressemble à celui du zodiaque. On ne peut d'aucune manière confondre Ortega, ce penseur qui alliait la rigueur et la chaleur, comme le dit si bien Julián Marías, avec des penseurs déracinés, des hommes de laboratoire, des algébristes. Ce philosophe très espagnol qui fut une des grandes voix de l'Europe, a fait beaucoup mieux que d'abandonner sur la grève un nouveau système. Ce qu'il nous laisse est un magnifique exemple de gai savoir. Sur les échafaudages conceptuels de ce temps, sur notre histoire, sur le drame de l'existence, il a répandu une clarté de plein-midi. À l'égal de Schopenhauer, dont il partageait l'anti-hegelianisme, il a pourfendu l'irréalisme, le puritanisme de doctrines qui inféodent obstinément la vie à une raison courte, à une morale étriquée.

Ce franc-tireur, qui n'était pas né pour rien au pays de Viriathe, a discriminé sans relâche, perçant les apparences, mettant en lumière des évidences (le ratio-vitalisme, à y bien réfléchir c'est l'évidence même) que seul un intellectualisme borné s'entête à ne pas percevoir. Remarquable parce qu'elle tranche avec la philosophie déshumanisée qui caractérise notre temps, son œuvre s'impose par son immense portée. Il n'est que de lire Au sujet de Galilée. Ortega, dans ce maître-livre, décrit le christianisme comme un extrémisme, symptomatique des époques de crise, de ces époques où, ne sachant comment surmonter les difficultés, l'homme cherche une solution dans ce qui est le plus excentrique. Où il se retire dans un coin du réel, niant tout le reste. De cette simplification procèdent les évangiles : « En vérité, je vous le dis, une seule chose est nécessaire ». L'extrémisme chrétien, plus tard, pactisera. La nature, que le Christ avait chassée, s'interposera à nouveau (vers le XIIIe siècle) entre l'homme et dieu. Puis la science, l'humanisme occuperont peu à peu le devant de la scène. Si le premier siècle s'était détaché du monde, l'homme du XVe siècle se détache de Dieu et va vers le monde. Dans l'obsession de la justice sociale, dans celle de la race, Ortega désigne 2 nouveaux extrémismes.

« La justice sociale est un des problèmes inéluctables de l'existence, mais elle n'est que l'un d'entre eux. Or, voici que des hommes désespérés décident qu'elle est l'unique problème, la question décisive à laquelle tout doit être subordonnée. À des extrémistes, force est de dire que la justice n'est pas le problème central. Il y a plus : si la justice sociale n'a pas davantage mobilisé les esprits au long de l'histoire, c'est que l'homme, avec la meilleure volonté, ne peut pas beaucoup pour résoudre ce problème... »

Qui n'a pas lu Au sujet de Galilée ne peut saisir comme il convient la nature alarmante de la crise où nous nous débattons. Qui ne connaît Ortega que par les commentaires, par des pages choisies, méconnaît son alacrité, sa liberté de tous les instants, l'originalité de ses vues (est original ce qui est originel). Or, méconnaître cela, redisons-le, c'est ni plus ni moins se méprendre, passer à côté de vertus si rares dans la philosophie contemporaine qu'elles amènent irrésistiblement à citer de nouveau Montaigne, cet individu singulier — Montaigne qui nous devance encore. Ortega, certes, ne s'est pas pris pour le sujet de ses livres, mais sa démarche indépendante, sa hardiesse, son art de mettre en fuite les idées reçues l'apparentent parfois à notre Michel Eyquem. Bien sûr, les temps ont changé. Quatre siècles ont passé depuis les Essais, et Ortega a observé ces siècles décisifs, il a observé la genèse d'une crise dont Montaigne, innocent démolisseur, ne pouvait prévoir la gravité.