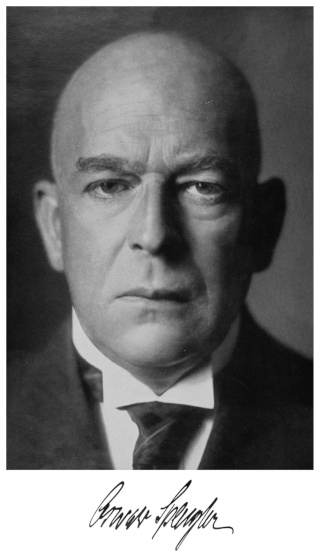

Spengler

Les matrices préhistoriques des civilisations antiques dans l'œuvre posthume de Spengler :

Atlantis, Kasch et Turan

Généralement, les morphologies de cultures et de civilisations proposées par Spengler dans son ouvrage le plus célèbre, Le Déclin de l'Occident, sont les seules à être connues. Pourtant, ses positions ont changé après l'édition de cette somme. Le germaniste italien Domenico Conte en fait état dans son ouvrage récent sur Spengler [Catene di civiltà : Studi su Spengler, ed. Scientifiche Italiane, Napoli, 1994, 394 p. ; du même auteur : Introduzione a Spengler, Laterza, 1997]. En effet, une étude plus approfondie des textes posthumes édités par Anton Mirko Koktanek, not. Frühzeit der Weltgeschichte, qui rassemble les fragments d'une œuvre projetée mais jamais achevée, L'épopée de l'Homme.

Généralement, les morphologies de cultures et de civilisations proposées par Spengler dans son ouvrage le plus célèbre, Le Déclin de l'Occident, sont les seules à être connues. Pourtant, ses positions ont changé après l'édition de cette somme. Le germaniste italien Domenico Conte en fait état dans son ouvrage récent sur Spengler [Catene di civiltà : Studi su Spengler, ed. Scientifiche Italiane, Napoli, 1994, 394 p. ; du même auteur : Introduzione a Spengler, Laterza, 1997]. En effet, une étude plus approfondie des textes posthumes édités par Anton Mirko Koktanek, not. Frühzeit der Weltgeschichte, qui rassemble les fragments d'une œuvre projetée mais jamais achevée, L'épopée de l'Homme.

Dans la phase de ses réflexions qui a immédiatement suivi la parution du Déclin de l'Occident, Spengler distinguait 4 stades dans l'histoire de l'humanité, qu'il désignait tout simplement par les 4 premières lettres de l'alphabet : a, b, c et d. Le stade “a” aurait ainsi duré une centaine de milliers d'années, aurait recouvert le paléolithique inférieur et accompagné les premières phases de l'hominisation. C'est au cours de ce stade qu'apparaît l'importance de la “main” pour l'homme. C'est, pour Spengler, l'âge du Granit.

Le stade “b” aurait duré une dizaine de milliers d'années et se situerait au paléolithique inférieur, entre 20.000 et 7.000/6.000 av. n. è. C'est au cours de cet âge que naît la notion de vie intérieure ; apparaît « alors la véritable âme, inconnue des hommes du stade “a” tout comme elle est inconnue du nouveau-né ». C'est à partir de ce moment-là de son histoire que l'homme « est capable de produire des traces/souvenirs » et de comprendre le phénomène de la mort. Pour Spengler, c'est l'âge du Cristal. Les stades “a” et “b” sont anorganiques.

Le stade “c” a une durée de 3.500 années : il commence avec le néolithique, à partir du VIe millénaire et se poursuit jusqu'au IIIe. C'est le stade où la pensée commence à s'articuler sur le langage et où les réalisations techniques les plus complexes deviennent possibles. Naissent alors les « cultures » dont les structures sont de type « amibien ». Le stade “d” est celui de « l'histoire mondiale » au sens conventionnel du terme. C'est celui des « grandes civilisations », dont chacune dure environ 1.000 ans. Ces civilisations ont des structures de type “végétal”. Les stades “c” et “d” sont organiques.

Spengler préférait cette classification psychologique-morphologique aux classifications imposées par les directeurs de musée qui subdivisaient les ères préhistoriques et historiques selon les matériaux utilisés pour la fabrication d'outils (pierre, bronze, fer). Spengler rejette aussi, à la suite de cette classification psychologique-morphologique, les visions trop évolutionnistes de l'histoire humaine : celles-ci, trop tributaires des idéaux faibles du XVIIIe siècle, induisaient l'idée « d'une transformation lente, flegmatique » du donné naturel, qui était peut-être évidente pour l'Anglais (du XVIIIe), mais incompatible avec la nature.

L'évolution, pour Spengler, se fait à coup de catastrophes, d'irruptions soudaines, de mutations inattendues. « L'histoire du monde procède de catastrophes en catastrophes, sans se soucier de savoir si nous sommes en mesure de les comprendre. Aujourd'hui, avec H. de Vries, nous les appelons « mutations ». Il s'agit d'une transformation interne, qui affecte à l'improviste tous les exemplaires d'une espèce, sans “causes”, naturellement, comme pour toutes les choses dans la réalité. Tel est le rythme mystérieux du réel » (L'homme et la technique). Il n'y a donc pas d'évolution lente mais des transformations brusques, « épocales ». Natura facit saltus.

Trois cultures-amibes

Dans le stade “c”, où émergent véritablement les matrices de la civilisation humaine, Spengler distingue 3 « cultures-amibes » : Atlantis, Kasch et Turan. Cette terminologie n'apparaît que dans ses écrits posthumes et dans ses lettres. Les matrices civilisationnelles sont « amibes », et non « plantes », parce que les amibes sont mobiles, ne sont pas ancrées dans une terre précise. L'amibe est un organisme qui émet continuellement ses pseudopodes dans sa périphérie, en changeant sans cesse de forme. Ensuite, l'amibe se subdivise justement à la façon des amibes, produisant de nouvelles individualités qui s'éloignent de l'amibe-mère. Cette analogie implique que l'on ne peut pas délimiter avec précision le territoire d'une civilisation du stade “c”, parce que ses émanations de mode amibien peuvent être fort dispersées dans l'espace, fort éloignées de l'amibe-mère.

« Atlantis » est « l'Ouest » et s'étend de l'Irlande à l'Égypte. « Kasch » est le « Sud-Est », une région comprise entre l'Inde et la Mer Rouge. « Turan » est le « Nord », s'étendant de l'Europe centrale à la Chine. Spengler, explique Conte, a choisi cette terminologie rappelant d'« anciens noms mythologiques » afin de ne pas les confondre avec des espaces historiques ultérieurs, de type « végétal », bien situés et circonscrits dans la géographie, alors qu'eux-mêmes sont dispersés et non localisables précisément.

Spengler ne croit pas au mythe platonicien de l'Atlantide, en un continent englouti, mais constate qu'un ensemble de sédiments civilisationnels sont repérables à l'Ouest, de l'Irlande à l'Égypte. « Kasch » est un nom que l'on retrouve dans l'Ancien Testament pour désigner le territoire de l'antique Nubie, région habitée par les Kaschites. Mais Spengler place la culture-amibe « Kasch » plus à l'Est, dans une région s'articulant entre le Turkestan, la Perse et l'Inde, sans doute en s'inspirant de l'anthropologue Frobenius. Quant à « Turan », c'est le « Nord », le haut-plateau touranique, qu'il pensait être le berceau des langues indo-européennes et ouralo-altaïques. C'est de là que sont parties les migrations de peuples « nordiques » (il n'y a nulle connotation racialisante chez Spengler) qui ont déboulé sur l'Europe, l'Inde et la Chine.

Atlantis : chaude et mobile ; Kasch : tropicale et repue

Atlantis, Kasch et Turan sont des cultures porteuses de principes morphologiques, émergeant principalement dans les sphères de la religion et des arts. La religiosité d'Atlantis est « chaude et mobile », centrée sur le culte des morts et sur la prééminence de la sphère ultra-tellurique. Les formes de sépultures, note Conte, témoignent du rapport intense avec le monde des morts : les tombes accusent toujours un fort relief, ou sont monumentales ; les défunts sont embaumés et momifiés ; on leur laisse ou apporte de la nourriture. Ce rapport obsessionnel avec la chaîne des ancêtres porte Spengler à théoriser la présence d'un principe « généalogique ». Les expressions artistiques d'Atlantis, ajoute Conte, sont centrées sur les constructions de pierre, gigantesques dans la mesure du possible, faites pour l'éternité, signes d'un sentiment de la vie qui n'est pas tourné vers un dépassement héroïque des limites, mais vers une sorte de « complaisance inerte ».

Kasch développe une religion « tropicale » et « repue ». Le problème de la vie ultra-tellurique est appréhendé avec une angoisse nettement moindre que dans Atlantis, car, dans la culture-amibe de Kasch domine une mathématique du cosmos (dont Babylone sera l'expression la plus grandiose), où les choses sont d'avance « rigidement déterminées ». La vie d'après la mort suscite l'indifférence. Si Atlantis est une « culture des tombes », en Kasch, les tombes n'ont aucune signification. On y vit et on y procrée mais on y oublie les morts. Le symbole central de Kasch est le temple, d'où les prêtres scrutent la mathématique céleste. Si en Atlantis domine le principe généalogique, si les dieux et les déesses d'Atlantis sont père, mère, fils, fille, en Kasch, les divinités sont des astres. Y domine un principe cosmologique.

Turan : la civilisation des héros

Turan est la civilisation des héros, animée par une religiosité “froide”, axée sur le sens mystérieux de l'existence. La nature y est emplie de puissances impersonnelles. Pour la culture-amibe de Turan, la vie est un champ de bataille : « pour l'homme de ce Nord (Achille, Siegfried), écrit Spengler, seule compte la vie avant la mort, la lutte contre le destin ». Le rapport hommes/divin n'est plus un rapport de dépendance : « la prostration cesse, la tête reste droite et haute ; il y a “moi” (homme) et vous (les dieux) ».

Les fils sont appelés à garder la mémoire de leurs pères mais ne laissent pas de nourriture à leurs cadavres. Pas d'embaumement ni de momification dans cette culture, mais incinération : les corps disparaissent, sont cachés dans des sépultures souterraines sans relief ou dispersés aux quatre vents. Seul demeure le sang du défunt, qui coule dans les veines de ses descendants. Turan est donc une culture sans architecture, où temples et sépultures n'ont pas d'importance et où seul compte un sens terrestre de l'existence. L'homme vit seul, confronté à lui-même, dans sa maison de bois ou de torchis ou dans sa tente de nomade.

Le char de combat

Spengler porte toute sa sympathie à cette culture-amibe de Turan, dont les porteurs aiment la vie aventureuse, sont animés par une volonté implaccable, sont violents et dépourvus de sentimentalité vaine. Ils sont des « hommes de faits ». Les divers peuples de Turan ne sont pas liés par des liens de sang, ni par une langue commune. Spengler n'a cure des recherches archéologiques et linguistiques visant à retrouver la patrie originelle des Indo-Européens ou à reconstituer la langue-source de tous les idiomes indo-européens actuels : le lien qui unit les peuples de Turan est technique, c'est l'utilisation du char de combat.

Dans une conférence prononcée à Munich le 6 février 1934, et intitulée Der Streitwagen und seine Bedeutung für den Gang der Weltgeschichte (Le char de combat et sa signification pour le cours de l'histoire mondiale), Spengler explique que cette arme constitue la clef pour comprendre l'histoire du second millénaire av. JC. C'est, dit-il, la première arme complexe : il faut un char (à 2 roues et non un chariot à 4 roues moins mobile), un animal domestiqué et attelé, une préparation minutieuse du guerrier qui frappera désormais ses ennemis de haut en bas. Avec le char naît un type d'homme nouveau. Le char de combat est une invention révolutionnaire sur le plan militaire, mais aussi le principe formateur d'une humanité nouvelle. Les guerriers deviennent professionnels, tant les techiques qu'ils sont appelés à manier sont complexes, et se rassemblent au sein d'une caste qui aime le risque et l'aventure ; ils font de la guerre le sens de leur vie.

L'arrivée de ces castes de « charistes » impétueux bouleversent l'ordre de cette très haute antiquité : en Grèce, ils bousculent les Achéiens, s'installent à Mycène ; en Égypte, ce sont les Hyksos qui déferlent. Plus à l'Est, les Cassites se jettent sur Babylone. En Inde, les Aryens déboulent dans le sous-continent, « détruisent les cités » et s'installent sur les débris des civilisations dites de Mohenjo Daro et d'Harappa. En Chine, les Tchou arrivent au nord, montés sur leurs chars, comme leurs homologues grecs et hyksos.

À partir de 1.200, les principes guerriers règnent en Chine, en Inde et dans le monde antique de la Méditerranée. Les Hyksos et les Kassites détruisent les 2 plus vieilles civilisations du Sud. Émergent alors 3 nouvelles civilisations portées par les « charistes dominateurs » : la civilisation greco-romaine, la civilisation aryenne d'Inde et la civilisation chinoise issue des Tchou. Ces nouvelles civilisations, dont le principe est venu du Nord, de Turan, sont « plus viriles et énergiques que celles nées sur les rives du Nil et de l'Euphrate ». Mais les guerriers charistes succomberont aux séductions du Sud amollissant, déplore Spengler.

Un substrat héroïque commun

Cette théorie, Spengler l'a élaborée en accord avec le sinologue Gustav Haloun : il y a eu quasi simultanéité entre les invasions de Grèce, des Hyksos, de l'Inde et de la Chine. Tous 2 estiment donc qu'il y a un substrat commun, guerrier et chariste, aux civilisations méditerranéenne, indienne et chinoise. Celui-ci est « héroïque », comme le prouve les armes de Turan. Elles sont différentes de celles d'Atlantis : ce sont, outre le char, l'épée ou la hache, impliquant des duels entre combattants, alors qu'en Atlantis, les armes sont l'arc et la flèche, que Spengler juge « viles » car elles permettent d'éviter la confrontation physique directe avec l'adversaire, « de le regarder droit dans les yeux ».

Dans la mythologie grecque, estime Spengler, arc et flèches sont autant d'indices d'un passé et d'influences pré-helléniques : Apollon-archer est originaire d'Asie Mineure, Artémis est libyque, tout comme Héraklès, etc. Le javelot est également “atlante”, tandis que la lance de choc est « touranique ». Pour comprendre ces époques éloignées, l'étude des armes est plus instructive que celle des ustensiles de cuisine ou des bijoux, conclut Spengler.

L'âme touranique dérive aussi d'un climat particulier et d'un paysage hostile : l'homme doit lutter sans cesse contre les éléments, devient ainsi plus dur, plus froid et plus hivernal. L'homme n'est pas seulement le produit d'une « chaîne généalogique », il l'est tout autant d'un « paysage ». La rigueur climatique développe la « force de l'âme ». Les tropiques amolissent les caractères, les rapprochent d'une nature perçue comme plus maternante, favorisent les valeurs féminines.

Les écrits tardifs de Spengler et sa correspondance indiquent donc que ses positions ont changé après la parution du Déclin de l'Occident, où il survalorisait la civilisation faustienne, au détriment not. de la civilisation antique. La focalisation de sa pensée sur le « char de combat » donne une dimension nouvelle à sa vision de l'histoire : l'homme grec et l'homme romain, l'homme indien-aryen et l'homme chinois, retrouvent tous grâce à ses yeux.

La momification des pharaons était considérée dans Le Déclin de l'Occident, comme l'expression égyptienne d'une volonté de durée, qu'il opposait à l'oubli impliqué par l'incinération indienne. Plus tard, la momification « atlante » déchoit à ses yeux au rang d'une obsession de l'au-delà, signalant une incapacité à affronter la vie terrestre. L'incinération « touranique », en revanche, indique alors une volonté de concentrer ses efforts sur la vie réelle.

Un changement d'optique dicté par les circonstances ?

La conception polycentrique, relativiste, non-eurocentrique et non-évolutionniste de l'histoire chez le Spengler du Déclin de l'Occident a fasciné des chercheurs et des anthropologues n'appartenant pas aux milieux de la droite allemande, not. Alfred Kroeber ou Ruth Benedict. L'insistance sur le rôle historique majeur des castes de charistes de combat donne à l'œuvre tardive de Spengler une dimension plus guerrière, plus violente, plus mobile que ne recelait pas encore son Déclin.

Doit-on attribuer ce changement de perspective à la situation de l'Allemagne vaincue, qui cherche à s'allier avec la jeune URSS (dans une perspective eurasienne-touranienne ?), avec l'Inde en révolte contre la Grande-Bretagne (qu'il incluait auparavant dans la « civilisation faustienne », à laquelle il donnera ensuite beaucoup moins d'importance), avec la Chine des « grands chefs de guerre », parfois armés et encadrés par des officiers allemands ?

Spengler, par le biais de sa conférence, a-t-il cherché à donner une mythologie commune aux officiers ou aux révolutionnaires allemands, russes, chinois, mongols, indiens, afin de forger une prochaine fraternité d'arme, tout comme les “eurasistes” russes tentaient de donner à la nouvelle Russie soviétique une mythologie similaire, impliquant la réconciliation des Turco-Touraniens et des Slaves ? La valorisation radicale du corps-à-corps « touranique » est-elle un écho au culte de « l'assaut » que l'on retrouvait dans le « nationalisme soldatique », not. celui des frères Jünger et de Schauwecker ?

Enfin, pourquoi n'a-t-il rien écrit sur les Scythes, peuples de guerriers intrépides, maîtres des techniques équestres, qui fascinaient les Russes et sans doute, parmi eux, les théoriciens de l'eurasisme ? Dernière question : le peu d'insistance sur les facteurs raciaux dans ce Spengler tardif est-il dû à un sentiment rancunier à l'égard des cousins anglais qui avaient trahi la solidarité germanique et à une mythologie nouvelle, où les peuples cavaliers du continent, toutes ethnies confondues (Mongols, Turco-Touraniens, descendants des Scythes, Cosaques et uhlans germaniques), devaient conjuguer leurs efforts contre les civilisations corrompues de l'Ouest et du Sud et contre les thalassocraties anglo-saxonnes ? Les parallèles évident entre la mise en exergue du “char de combat” et certaines thèses de L'homme et la technique, ne sont-ils pas une concession à l'idéologie futuriste ambiante, dans la mesure où elle donne une explication technique et non plus religieuse à la culture-amibe touranienne ? Autant de thèmes que l'histoire des idées devra clarifier en profondeur...

► Robert Steuckers, Nouvelles de Synergies européennes n°21, 1996.

Le rapport Evola/Spengler

« Je traduisis de l’allemand, à la demande de l’éditeur Longanesi (…) le volumineux et célèbre ouvrage d’Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident. Cela me donna l’occasion de préciser, dans une introduction, le sens et les limites de cette œuvre qui, en son temps, avait connu une renommée mondiale ». C’est par ces mots que commence la série de paragraphes critiques à l’égard de Spengler, qu’Evola a écrit dans Le Chemin du Cinabre (p. 177).

« Je traduisis de l’allemand, à la demande de l’éditeur Longanesi (…) le volumineux et célèbre ouvrage d’Oswald Spengler, Le Déclin de l’Occident. Cela me donna l’occasion de préciser, dans une introduction, le sens et les limites de cette œuvre qui, en son temps, avait connu une renommée mondiale ». C’est par ces mots que commence la série de paragraphes critiques à l’égard de Spengler, qu’Evola a écrit dans Le Chemin du Cinabre (p. 177).

Evola rend hommage au philosophe allemand parce qu’il a repoussé les « lubies progressistes et historicistes », en montrant que le stade atteint par notre civilisation au lendemain de la Première Guerre mondiale n’était pas un sommet, mais, au contraire, était de nature « crépusculaire ». D’où Evola reconnaît que Spengler, surtout grâce au succès de son livre, a permis de dépasser la conception linéaire et évolutive de l’histoire. Spengler décrit l’opposition entre Kultur et Zivilisation, « le premier terme désignant, pour lui, les formes ou phases d’une civilisation de caractère qualitatif, organique, différencié et vivant, le second les formes d’une civilisation de caractère rationaliste, urbain, mécaniciste, informe, sans âme » (p.178).

Evola admire la description négative que donne Spengler de la Zivilisation, mais critique l’absence d’une définition cohérente de la Kultur, parce que, dit-il, le philosophe allemand demeure prisonnier de certains schèmes intellectuels propres à la modernité. « Le sens de la dimension métaphysique ou de la transcendance, qui représente l’essentiel dans toute vraie Kultur, lui a fait défaut totalement » (p. 179). Evola reproche également à Spengler son pluralisme ; pour l’auteur du Déclin de l’Occident, les civilisations sont nombreuses, distinctes et discontinues les unes par rapport aux autres, constituant chacune une unité fermée. Pour Evola, cette conception ne vaut que pour les aspects extérieurs et épisodiques des différentes civilisations. Au contraire, poursuit-il, il faut reconnaître, au-delà de la pluralité des formes de civilisation, des civilisations (ou phases de civilisation) de type “moderne”, opposées à des civilisations (ou phases de civilisation) de type “traditionnel”. Il n’y a pluralité qu’en surface ; au fond, il y a l’opposition fondamentale entre modernité et Tradition.

Ensuite, Evola reproche à Spengler d’être influencé par le vitalisme post-romantique allemand et par les écoles “irrationalistes”, qui trouveront en Klages leur exposant le plus radical et le plus complet. La valorisation du vécu ne sert à rien, explique Evola, si ce vécu n’est pas éclairé par une compréhension authentique du monde des origines. Donc le plongeon dans l’existentialité, dans la Vie, exigé par Klages, Bäumler ou Krieck, peut se révéler dangereux et enclencher un processus régressif (on constatera que la critique évolienne se démarque des interprétations allemandes, exactement selon les mêmes critères que nous avons mis en exergue en parlant de la réception de l’œuvre de Bachofen).

Ce vitalisme conduit Spengler, pense Evola, à énoncer « des choses à faire blêmir » sur le bouddhisme, le taoïsme et le stoïcisme, sur la civilisation gréco-romaine (qui, pour Spengler, ne serait qu’une civilisation de la « corporéité »). Enfin, Evola n’admet pas la valorisation spenglérienne de l’« homme faustien », figure née au moment des grandes découvertes, de la Renaissance et de l’humanisme ; par cette détermination temporelle, l’homme faustien est porté vers l’horizontalité plutôt que vers la verticalité. Sur le césarisme, phénomène politique de l’ère des masses, Evola partage le même jugement négatif que Spengler.

Les pages consacrées à Spengler dans Le chemin du Cinabre sont donc très critiques ; Evola conclut même que l’influence de Spengler sur sa pensée a été nulle. Tel n’est pas l’avis d’un analyste des œuvres de Spengler et d’Evola, Attilio Cucchi (in « Evola, la Tradizione e Spengler », Orion n°89, 1992). Pour Cucchi, Spengler a influencé Evola, not. dans sa critique de la notion d’« Occident » : en affirmant que la civilisation occidentale n’est pas la civilisation, la seule civilisation qui soit, Spengler la relativise, comme Guénon la condamne. Evola, lecteur attentif de Spengler et de Guénon, va combiner éléments de critique spenglériens et éléments de critique guénoniens. Spengler affirme que la culture occidentale faustienne, qui a commencé au Xe siècle, décline, bascule dans la Zivilisation, ce qui contribue à figer, assécher et tuer son énergie intérieure. L’Amérique connaît déjà ce stade final de Zivilisation technicienne et dé-ruralisée.

C’est sur cette critique spenglérienne de la Zivilisation qu’Evola développera plus tard sa critique du bolchévisme et de l’américanisme : si la Zivilisation est crépusculaire chez Spengler, l’Amérique est l’extrême-Occident pour Guénon, c’est-à-dire l’irreligion poussée jusqu’à ses conséquences ultimes. Chez Evola, indubitablement, les arguments spenglériens et guénoniens se combinent, même si, en bout de course, c’est l’option guénonienne qui prend le dessus, surtout en 1957, quand paraît l’édition du Déclin de l’Occident chez Longanesi, avec une préface d’Evola. En revanche, la critique spenglérienne du césarisme politique se retrouve, parfois mot pour mot, dans Le fascisme vu de droite et Les Hommes au milieu des ruines.

Le préfacier de l’édition allemande de ce dernier livre (Menschen inmitten von Ruinen, Hohenrain, Tübingen, 1991), le Dr. H.T. Hansen, confirme les vues de Cucchi : plusieurs idées de Spengler se retrouvent en filigrane dans Les Hommes au milieu des ruines, not. l’idée que l’État est la forme intérieure, l’« être-en-forme » de la nation ; l’idée que le déclin se mesure au fait que l’homme faustien est devenu l’esclave de sa création ; la machine le pousse sur une voie, où il ne connaîtra plus jamais le repos et d’où il ne pourra jamais plus rebrousser chemin. Fébrilité et fuite en avant sont des caractéristiques du monde moderne (”faustien” pour Spengler) que condamnent avec la même vigueur Guénon et Evola.

Dans Les Années décisives (1933), Spengler critique le césarisme (en clair : le national-socialisme hitlérien), comme issu du titanisme démocratique. Evola préfacera la traduction italienne de cet ouvrage, après une lecture très attentive. Enfin, le « style prussien », exalté par Spengler, correspond, dit le Dr. H.T. Hansen, à l’idée évolienne de l’« ordre aristocratique de la vie, hiérarchisé selon les prestations ». Quant à la prééminence nécessaire de la grande politique sur l’économie, l’idée se retrouve chez les 2 auteurs. L’influence de Spengler sur Evola n’a pas été nulle, contrairement à ce que ce dernier affirme dans Le chemin du Cinabre.

► Robert Steuckers, Nouvelles de Synergies européennes n°21, 1996.

***

- En attente de numérisation : Wilhelm Duden, "Spengler aujourd'hui" / Gerd-Klaus Kaltenbrunner, "Oswald Spengler et l'idée de déclin" / Armin Mohler, "Hommage à Oswald Spengler" / Robert Steuckers, "Quoi de neuf ? Oswald Spengler !" : Orientations n°1.

- Défis postmodernes : entre Faust et Narcisse (RS)

Oswald Spengler et l’âge des “Césars”

Fonctionnaires globaux, négociants libre-échangistes, milliardaires : les questions essentielles posées par Spengler et ses sombres prophéties sont d’une étonnante actualité

Il y a 75 ans, le 8 mai 1936, Oswald Spengler, philosophe des cultures et esprit universel, est mort. Si l’on lit aujourd’hui les pronostics qu’il a formulés en 1918 pour la fin du XXe siècle, on est frappé de découvrir ce que ce penseur isolé a entrevu, seul, dans son cabinet d’études, alors que le siècle venait à peine de commencer et que l’Allemagne était encore un sujet souverain sur l’échiquier mondial et dans l’histoire vivante, qui était en train de se faire.

Il y a 75 ans, le 8 mai 1936, Oswald Spengler, philosophe des cultures et esprit universel, est mort. Si l’on lit aujourd’hui les pronostics qu’il a formulés en 1918 pour la fin du XXe siècle, on est frappé de découvrir ce que ce penseur isolé a entrevu, seul, dans son cabinet d’études, alors que le siècle venait à peine de commencer et que l’Allemagne était encore un sujet souverain sur l’échiquier mondial et dans l’histoire vivante, qui était en train de se faire.

L’épopée monumentale de Spengler, son Déclin de l’Occident, dont le premier volume était paru en 1918, a fait d’edmblée de ce savant isolé et sans chaire une célébrité internationale. Malgré le titre du livre, qui est clair mais peut aisément induire en erreur, Spengler ne se préoccupait pas seulement du déclin de l’Occident. Plus précisément, il analysait les dernières étapes de la civilisation occidentale et réfléchissait à son “accomplissement” ; selon lui, cet “accomplissement” aurait lieu dans le futur. C’est pourquoi il a développé une théorie grandiose sur le devenir de la culture, de l’histoire, de l’art et des sciences.

Pour élaborer cette théorie, il rompt avec le schéma classique qui divise le temps historique entre une antiquité, un moyen âge et des temps modernes et veut inaugurer rien moins qu’une “révolution copernicienne” dans les sciences historiques. Les cultures, pour Spengler, sont des organismes supra-personnels, nés d’idées matricielles et primordiales (Urideen) auxquelles ils demeurent fidèles dans toutes leurs formes et expressions, que ce soit en art, en diplomatie, en politique ou en économie. Mais lorsque le temps de ces organismes est révolu, ceux-ci se figent, se rigidifient et tombent en déliquescence.

Sur le plan de sa conception de la science, Spengler se réclame de Gœthe : « Une forme forgée / façonnée (geprägt), qui se développe en vivant » (Geprägte Form, die lebend sich entwickelt). Dans le germe d’une plante se trouve déjà tout le devenir ultérieur de cette plante : selon la même analogie, l’Uridee (l’idée matricielle et primordiale) de la culture occidentale a émergé il y a 1.000 ans en Europe ; celle de la culture antique, il y a environ 3.000 ans dans l’espace méditerranéen. Toutes les cultures ont un passé ancien, primordial, qui est villageois et religieux, puis elle développent l’équivalent de notre gothique, de notre renaissance, de notre baroque et de nos époques tardives et (hyper)-urbanisées ; ces dernières époques, Spengler les qualifie de “civilisation”. Le symbole originel (Ursymbol) de la culture occidentale est pour Spengler la dynamique illimitée des forces, des puissances et de l’espace, comme on le perçoit dans les cathédrales gothiques, dans le calcul différentiel, dans l’imprimerie, dans les symphonies de Beethoven, dans les armes capables de frapper loin et dans les explorations et conquêtes des Vikings. La culture chinoise a, elle aussi, construit des navires capables d’affronter la haute mer ainsi que la poudre à canon, mais elle avait une autre “âme”. L’idée matricielle et primordiale de la Chine, c’est pour Spengler, le « sentier » (der Pfad). Jamais la culture chinoise n’a imaginé de conquérir la planète.

Dans toutes les cultures, on trouve la juxtaposition d’une volonté de puissance et d’un espace spirituel et religieux, qui se repère d’abord dans l’opposition entre aristocratie et hiérocratie (entre la classe aristocratique et les prêtres), ensuite dans l’opposition politique / économie ou celle qu’il y a entre philosophie et sciences. Et, en fin de compte, au moment où elles atteignent leur point d’accomplissement, les civilisations sombrent dans ce que Spengler appelle la Spätzeit, « l’ère tardive », où règne une « seconde religiosité » (eine zweite Religiosität). Les masses sortent alors du flux de l’histoire et se vautrent dans le cycle répétitif et éternel de la nature : elles ne mènent plus qu’une existence simple.

La Spätzeit des masses scelle aussi la fin de la démocratie, elle-même phase tardive dans toutes les cultures. C’est à ce moment-là que commence l’ère du césarisme. Il n’y a alors « plus de problèmes politiques. On se débrouille avec les situations et les pouvoirs qui sont en place (...). Déjà au temps de César les strates convenables et honnêtes de la population ne se préoccupaient plus des élections. (...) À la place des armées permanentes, on a vu apparaître progressivement des armées de métier (...). À la place des millions, on a à nouveau eu affaire aux “centaines de milliers” (...) ». Pourtant, Spengler est très éloigné de toute position déterministe : « À la surface des événements mondiaux règne toutefois l’imprévu (...). Personne n’avait pu envisager l’émergence de Mohammed et le déferlement de l’islam et personne n’avait prévu, à la chute de Robespierre, l’avènement de Napoléon ».

La guerre dans la phase finale de la civilisation occidentale

La vie d’Oswald Spengler peut se raconter en peu de mots : né en 1880 à Blankenburg dans le Harz, il a eu une enfance malheureuse ; le mariage de ses parents n’avait pas été un mariage heureux : il n’a généré que problèmes ; trop de femmes difficiles dans une famille où il était le seul garçon ; il a fréquenté les “Fondations Francke” à Halle ; il n’avait pas d’amis : il lisait, il méditait, il élaborait ses visions. Il était loin du monde. Ses études couvrent un vaste champs d’investigation : il voulait devenir professeur et a abordé la physique, les sciences de la nature, la philosophie, l’histoire... Et était aussi un autodidacte accompli. « Il n’y avait aucune personnalité à laquelle je pouvais me référer ». Il ne fréquentait que rarement les salles de conférence ou de cours. Il a abandonné la carrière d’enseignant dès qu’un héritage lui a permis de mener une existence indépendante et modeste. Il n’eut que de très rares amis et levait de temps à autre une fille dans la rue. On ne s’étonnera dès lors pas que Spengler ait choisi comme deuxième mentor, après Gœthe, ce célibataire ultra-sensible que fut Friedrich Nietzsche. Celui-ci exercera une profonde influence sur l’auteur du “déclin de l’Occident” : « De Gœthe, j’ai repris la méthode ; de Nietzsche, les questions ».

L’influence politique de Spengler ne s’est déployée que sur peu d’années. Dans Preussentum und Sozialismus (Prussianité et socialisme), un livre paru en 1919, il esquisse la différence qui existe entre l’esprit allemand et l’esprit anglais, une différence qui s’avère fondamentale pour comprendre la « phase tardive » du monde occidental. Pour Spengler, il faut le rappeler, les cultures n’ont rien d’homogène : partout, en leur sein, on repère une dialectique entre forces et contre-forces, lequelles sont toujours suscitées par la volonté de puissance que manifeste toute forme de vie. Pour Spengler, ce qui est spécifiquement allemand, ou prussien, ce sont les idées de communauté, de devoir et de solidarité, assorties du primat du politique ; ces idées ont été façonnées, au fil du temps, par les Chevaliers de l’Ordre Teutonique, qui colonisèrent l’espace prussien au moyen âge. Ce qui est spécifiquement anglais, c’est le primat de la richesse matérielle, c’est la liberté de rafler du butin et c’est l’idéal du Non-État, inspiré par les Vikings et les pirates de la Manche.

« C’est ainsi que s’opposent aujourd’hui deux grands principes économiques : le Viking a donné à terme le libre-échangiste ; le Chevalier teutonique a donné le fonctionnaire administratif. Il n’y a pas de réconciliation possible entre ces deux attitudes et toutes deux ne reconnaissent aucune limite à leur volonté, elles ne croiront avoir atteint leur but que lorsque le monde entier sera soumis à leur idee ; il y aura donc la guerre jusqu’à ce que l’une de ces deux idées aura totalement vaincu ».

Cette opposition irréconciliable implique de poser la question décisive : laquelle de ces deux idées dominera la phase finale de la civilisation occidentale ?

« L’économie planétaire prendra-t-elle la forme d’une exploitation générale et totale de la planète ou impliquera-t-elle l’organisation totale du monde ? Les Césars de cet imperium futur seront-ils des milliardaires ou des fonctionnaires globaux ? (...) la population du monde sera-t-elle l’objet de la politique de trusts ou l’objet de la politique d’hommes, tels qu’ils sont évoqués à la fin du Second Faust de Gœthe ? ».

Lorsque, armés du savoir dont nous disposons aujourd’hui, nous jetons un regard rétrospectif sur ces questions soulevées jadis par Spengler, lorsque nous constatons que les lobbies imposent des lois, pour qu’elles servent leurs propres intérêts économiques, lorsque nous voyons les hommes politiques entrer au service de consortiums, lorsque des fonds quelconques, de pension ou de logement, avides comme des sauterelles affamées, ruinent des pans entiers de l’industrie, lorsque nous constatons que le patrimoine génétique se voit désormais privatisé et, enfin, lorsque toutes les initiatives publiques se réduisent comme peau de chagrin, les questions posées par Spengler regagnent une formidable pertinence et accusent une cruelle actualité. En effet, les nouveaux dominateurs du monde sont des milliardaires et les hommes politiques ne sont plus que des pions ou des figures marginalisées.

Spengler a rejeté les propositions de Goebbels

Spengler espérait que le Reich allemand allait retrouver sa vigueur et sa fonction, comme l’atteste son écrit de 1924, Neubau des Deutschen Reiches (Pour une reconstruction du Reich allemand). Dans cet écrit, il exprimait son désir de voir « la partie la plus valable du monde allemand des travailleurs s’unir aux meilleurs porteurs du sentiment d’État vieux-prussien (...) pour réaliser ensemble une démocratisation au sens prussien du terme, en soudant leurs efforts communs par une adhésion déterminée au sentiment du devoir ». Spengler utilise souvent le terme “Rasse” (race) dans cet écrit. Mais ce terme, chez lui, signifie « mode de comportement avéré, qui va de soi sans remise en question aucune » ; en fait, c’est ce que nous appelerions aujourd’hui une “culture d’organisation” (Organisationskultur). Spengler rejetait nettement la théorie folciste (völkisch) de la race. Lorsqu’il parlait de “race”, il entendait « la race que l’on possédait, et non pas la race à laquelle on appartient. La première relève de l’éthique, la seconde de la zoologie ».

À la fin des années 20, Spengler se retire du monde et adopte la vie du savant sans chaire. Il ne reprendra la parole qu’en 1933, en publiant Jahre der Entscheidung (Années décisives). En quelques mois, le livre atteint les ventes exceptionnelles de 160.000 exemplaires. On le considère à juste titre comme le manifeste de la résistance conservatrice.

Spengler lance un avertissement : « Nous ne vivons pas une époque où il y a lieu de s’enthousiasmer ou de triompher (...). Des fanatiques exagèrent des idées justes au point de procéder à la propre annulation de celles-ci. Ce qui promettait grandeur au départ, se termine en tragédie ou en comédie ». Goebbels a demandé à Spengler de collaborer à ses publications : il refuse. Il s’enfonce dans la solitude. Il avait déjà conçu un second volume aux Années décisives mais il ne le couche pas sur le papier car, dit-il, « je n’écris pas pour me faire interdire ».

Au début du XXIe siècle, l’esprit viking semble avoir définitivement triompher de l’esprit d’ordre. Le monde entier et ses patrimoines culturels sont de plus en plus considérés comme des propriétés privées. La conscience du devoir, la conscience d’appartenir à une histoire, les multiples formes de loyauté, le sens de la communauté, le sentiment d’appartenir à un État sont houspillés hors des cœurs et des esprits au bénéfice d’une liberté que l’on pose comme sans limites, comme dépourvue d’histoire et uniquement vouée à la jouissance. La politique est devenue une marchandise que l’on achète. Le savoir de l’humanité est entreposé sur le site “Google”, qui s’en est généralement emparé de manière illégitime ; la conquête de l’espace n’est plus qu’un amusement privé.

Mais :

« Le temps n’autorise pas qu’on le retourne ; il n’y aurait d’ailleurs aucune sagesse dans un quelconque retournement du temps comme il n’y a pas de renoncement qui serait indice d’intelligence. Nous sommes nés à cette époque-ci et nous devons courageusement emprunter le chemin qui nous a été tracé (...). Il faut se maintenir, tenir bon, comme ce soldat romain, dont on a retrouvé les ossements devant une porte de Pompéi ; cet homme est mort, parce qu’au moment de l’éruption du Vésuve, on n’a pas pensé à le relever. Ça, c’est de la grandeur. Cette fin honnête est la seule chose qu’on ne peut pas retirer à un homme ».

Et nous ? Nous qui croyons à l’État et au sens de la communauté, nous qui sentons au-dessus de nous la présence d’un ciel étoilé et au-dedans de nous la présence de la loi morale, nous qui aimons les symphonies de Beethoven et les paysages de Caspar David Friedrich, va-t-on nous octroyer une fin digne ? On peut le supposer. S’il doit en être ainsi, qu’il en soit ainsi.

► Max Otte. (article paru dans Junge Freiheit n°19/2011)

• Max Otte est professeur d’économie (économie de l’entreprise) à Worms en Allemagne. Dans son ouvrage Der Crash kommt (Le crash arrive), il a annoncé très exactement, dès 2006, l’éclatement de la crise financière qui nous a frappés en 2008 et dont les conséquences sont loin d’avoir été éliminées.

Pièces-jointes :

Le regard historique

« Oswald Spengler se moque des historiens professionnels, qui restent à la surface des choses et s'imaginent pouvoir déceler des causes et des effets. L'histoire ne saurait être comprise avec les outils du rationalisme. Il faut le coup d'œil de l'aigle, celui d'un Shakespeare, d'un Gœthe, d'un Nietzsche. Cette vision, qu'il nomme “physionomique”, déroule un paysage grandiose et déroutant. L'idée que l'histoire se développe sur un mode plus ou moins linéaire, allant de l'Antiquité aux Temps modernes, est une illusion née de l'ego dérisoire de l'homme occidental. Pour Spengler, au contraire, l'histoire connaît les cycles d'un organisme vivant, de la naissance à la maturité puis à la vieillesse et la mort. Ces cycles se retrouvent et se répètent, d'une “haute culture” à l'autre. » (O. Postel-Vinay)

(Le regard historique) veut dire qu’on est celui qui connaît, le connaisseur supérieur, assuré et froid. Mille années de pensée et de recherche historiques ont étalé à nos yeux un trésor incommensurable, non de savoir — cela n’aurait guère d’importance — mais d’expériences. Ce sont là des expériences vitales, en un sens tout nouveau, à condition qu’on les conçoive comme telles dans une perspective pareille à celle que je viens d’esquisser.

(Le regard historique) veut dire qu’on est celui qui connaît, le connaisseur supérieur, assuré et froid. Mille années de pensée et de recherche historiques ont étalé à nos yeux un trésor incommensurable, non de savoir — cela n’aurait guère d’importance — mais d’expériences. Ce sont là des expériences vitales, en un sens tout nouveau, à condition qu’on les conçoive comme telles dans une perspective pareille à celle que je viens d’esquisser.

Jusqu’à présent, nous avons vu — et les Allemands plus encore que les autres nations — dans le passé des modèles qu’il s’agirait de reproduire dans la vie. Mais il n’y a pas de modèles. Il n’y a que des exemples et des exemples de la manière dont la vie de l’individu, de peuples entiers, de cultures entières, se développe, atteint son achèvement, va sur son déclin, des relations du caractère et de la situation concrète, du rythme et de la durée. Nous ne voyons pas comment nous aussi, nous devons agir, mais bien comment s’est passé un quelque chose qui nous enseigne comment, à partir de nos conditions propres, naîtront nos propres résultats.

Jusqu’à présent, bien des connaisseurs de l’âme humaine le savaient, mais ne le savaient qu’en rapport avec les disciples, les subordonnés, les collaborateurs, et bien des hommes d’État à l’esprit subtil, mais seulement par rapport à leur temps, ses personnalités et ses nations. Le grand art consistait à manipuler les forces de la vie, en démasquant leurs possibilités et en prévoyant leurs mutations. C’est ainsi qu’on dominait autrui. C’est ainsi qu’on devenait soi-même destin.

Aujourd’hui, nous pouvons prévoir celui de la totalité de notre propre culture, à des siècles de distance, comme s’il s’agissait d’un être dont nous perçons à jour les profondeurs ultimes. Nous savons bien que tout fait est un hasard, imprévu et imprévisible, mais, avec devant nous l’image des autres cultures, nous savons de science tout aussi certaine que le cours et l’esprit de l’avenir ne sont pas un hasard, pas plus chez l’individu que dans la vie d’une culture, que, certes, la libre décision de l’homme agissant peut les mener, par une voie royale, jusqu’à l’achèvement, ou les mettre en péril, les faire avorter, les détruire, mais sans en pouvoir détourner le sens ni la direction. Ce qui permet de concevoir pour la première fois une éducation, au sens le plus vaste du terme, un discernement des possibilités internes et une fixation des tâches, un entraînement de l’individu et de générations entières en vue de ces tâches, circonscrites au moyen de la vue prospective de faits futurs et non en vertu de quelconques abstractions “idéales”.

Pour la première fois, nous percevons, comme un fait, que toute la littérature des “vérités” idéales, toutes ces inspirations, ces projets, ces solutions nobles, bien intentionnés, imbéciles, tous ces livres, tous ces tracts et tous ces discours sont une manifestation utile, telle que l’ont connue toutes les autres cultures aux époques correspondantes à la nôtre, pour l’oublier bientôt, et dont tout l’effet a consisté à permettre à de petits érudits, dans un coin quelconque, de composer ensuite un livre sur le sujet. Et c’est pourquoi, répétons-le : pour qui se contente de la contemplation, il peut bien y avoir des vérités ; pour la vie, il n’y a pas de vérités, rien que des faits.

► O. Spengler, extrait des Écrits historiques et philosophiques, Copernic, 1979.

PHILOSOPHES MÉCONNUS :

Oswald Spengler : Le « Copernic de l'Histoire »

Le penseur conservateur allemand a anticipé nombre de nos conceptions actuelles

L'Allemand Oswald Spengler (1880-1936) pâtit, de nos jours, d'une réputation détestable. Parce que Hitler lui reprit, non sans les schématiser, plusieurs de ses idées forces, l'auteur du Déclin de l'Occident passe pour un “infréquentable”. Certains colportent même encore la fausse légende, selon laquelle il aurait été un des premiers adhérents du NSDAP, le parti nazi. Or, si Spengler éprouva effectivement, au début, une relative sympathie pour le mouvement représenté par le nazisme, il s'en détourna radicalement après 1933, et traitait, en privé, Hitler de « rêveur funeste » et de « tête creuse ». On ne trouve, en outre, aucune trace dans son œuvre d'un quelconque racisme biologique, ni des préjugés en cours, à son époque, sur les Juifs.

L'Allemand Oswald Spengler (1880-1936) pâtit, de nos jours, d'une réputation détestable. Parce que Hitler lui reprit, non sans les schématiser, plusieurs de ses idées forces, l'auteur du Déclin de l'Occident passe pour un “infréquentable”. Certains colportent même encore la fausse légende, selon laquelle il aurait été un des premiers adhérents du NSDAP, le parti nazi. Or, si Spengler éprouva effectivement, au début, une relative sympathie pour le mouvement représenté par le nazisme, il s'en détourna radicalement après 1933, et traitait, en privé, Hitler de « rêveur funeste » et de « tête creuse ». On ne trouve, en outre, aucune trace dans son œuvre d'un quelconque racisme biologique, ni des préjugés en cours, à son époque, sur les Juifs.

Adversaire résolu de la République de Weimar, ce n'était, il est vrai, pas vraiment un démocrate. Appartenant à la génération de la guerre de 14-18, cet essayiste indépendant fut de ceux à prôner, dans les années 20, avec Ernst Jünger et Moeller van der Bruck, la recherche d'une “troisième voie”. Rejetant aussi bien le libéralisme anglais que le bolchevisme russe, celle-ci résidait, selon lui, dans l'instauration d'un “socialisme prussien”, soit dans l'enrégimentement de l'Allemagne au service d'un État national fort, sinon “total”. Considéré, par ailleurs, comme un des pères spirituels de la Révolution conservatrice, il opposait, à la “société” prosaïque issue de la “civilisation”, la force de la “communauté du peuple” rassemblée autour de ses valeurs historiques fondamentales, la Kultur.

C'est ce qui l'amena à agiter, dans son monumental best-seller en 2 tomes, paru en 1918-1922 et vendu à 600.000 exemplaires, le spectre d'un « déclin de l'Occident » : parce qu'il s'était coupé de ses valeurs, celui-ci avait, soutenait-il, « épuisé les possibilités de son développement ». Une réflexion qui mésestimait le renouvellement apporté par la modernité, mais qui reposait sur des postulats tout sauf ineptes. En particulier, celui que nous ne pouvons sortir des partis pris fondamentaux, qui, aussi bien par le langage que par la logique que nous utilisons, “fondent” notre culture, et nous avec. Quoiqu'on puisse en contester les conclusions, les conceptions de Spengler partaient donc d'un raisonnement rigoureux. Et un penseur est-il responsable de l'usage que font de ses thèses certains de ses lecteurs ?

C'est toute la question que posent Spengler et son Déclin de l'Occident. Ample fresque brassant des aperçus sur les sciences, l'histoire et les arts de toutes les époques, le livre dépasse de loin l'étroite mentalité “décadentiste”, à laquelle ceux qui ne l'ont pas lu s'acharnent à le réduire. Certes, bien des pages en sont devenues illisibles. Et n'y manquent ni les concepts fumeux ni l'érudition approximative. En même temps, cet ouvrage un peu monstrueux et inégal fourmille d'extraordinaires intuitions parfois très visionnaires.

L'idée, développée par Spengler dans le premier tome du Déclin, qu'à la base de notre science dite “objective” gisent des concepts non tirés de l'expérience et donc proprement métaphysiques, tels ceux de force ou de masse, rejoint l'analyse que fera plus tard Michel Foucault, dans Les Mots et les Choses, des « épistémè » * changeantes des diverses époques. Sa réflexion sur la signification de l'apparition de la perspective en peinture anticipe la thèse, désormais classique, d'Erwin Panofski (La Perspective comme forme symbolique), sur le côté “construit”, arbitraire, de celle-ci : là où nous voyons une “avancée” par rapport à une représentation en 2 dimensions, il n'y aurait que l'expression d'une autre « vision du monde ». Quant à l'opposition, inspirée de Nietzsche, qu'il traçait entre une pensée antique “apollinienne”, ne s'attachant qu'à ce qui est clairement circonscrit, et un esprit occidental “faustien”, marqué par la quête folle de l'illimité, on la retrouvera, développée, à la fin des années 50, dans le chef-d'œuvre de philosophie des sciences d'Alexandre Koyré, qui taira d'ailleurs prudemment son origine, Du monde clos à l'univers infini.

Le « Copernic de l'Histoire », ainsi qu'il aimait à s'appeler de façon pompeuse, parce qu'à l'ancienne vision « ptolémaïque » d'une histoire universelle centrée sur l'Occident et ordonnée par un vecteur de progrès, il entendait substituer une autre, respectueuse du développement singulier des grandes cultures concurrentes à partir de leurs normes propres, pourrait même passer pour un des plus sûrs ancêtres des structuralistes. Il fut, en effet, le premier à avancer que les civilisations forment des “systèmes” cohérents, dont tous les éléments entretiennent entre eux des liens de nécessité.

Son idée, enfin, que tout ensemble culturel prend ses racines dans une « image symbolique originelle », accessible aux seuls individus de cette culture, parce que relevant de leur “fonds mythique” peut sembler étrange et ouvrir la porte à la notion honnie de “choc des civilisations” ; elle mérite néanmoins un examen. Elle pourrait nous faire comprendre que, lorsque nous interprétons les grands concepts des autres cultures, nous péchons souvent, parfois à notre insu, par “occidentalo-centrisme”. La traduction des valeurs d'une culture en celles d'une autre, que nous assurons toujours possible, trouve, autrement dit, peut-être sa limite dans l'irréductibilité de leurs socles symboliques. Les relations aujourd'hui si tendues entre l'Occident et l'Islam ne s'expliquent-elles pas, en partie du moins, par cette difficulté, dont il nous arrange de nier l'existence ?

Si l'on peut critiquer Spengler pour son relativisme, il nous introduit, en bref, à des interrogations parmi les plus vitales qui se posent à nous. Wittgenstein, qui le relut sa vie entière, le voyait bien ainsi. Il parlait du Déclin de l'Occident comme d'un « vaste capharnaüm d'hypothèses en tout genre », certaines dépassées ou aberrantes, d'autres, au contraire, éclairantes et fécondes. De combien d'ouvrages, loués par ceux-là mêmes qui le rejettent pour de fausses raisons politico-morales, pourrait-on en dire autant ?

► Patrice Bollon, Le Figaro (18 août 2005).

[ * nota bene : Un des fils directeurs qui parcourt l'œuvre de Foucault concerne les questions suivantes : comment un savoir peut-il se constituer à une époque et en un lieu déterminés ? Quels rapports pensée, vérité et histoire entretiennent-elles entre elles ? Foucault nomme épistémè les cadres de pensée qui forment le soubassement des discours sur le savoir, au sein d’une communauté humaine à une période donnée. Ceux-ci aident à mettre en relief la configuration du savoir articulé au pouvoir]

Considérations sur Spengler

« Mais, parmi les auteurs méconnus ou sous-estimés qui m'ont impressionné, je dois avouer un coup de cœur pour Oswald Spengler, et plus particulièrement pour son grand livre, Le Déclin de l'Occident. Dans ce gros traité, ce philosophe allemand du début du XXe siècle développe toute une théorie de l'Histoire. Selon Spengler, les cultures ne sont pas le fruit d'une longue évolution divisible en périodes. Au contraire, l'Histoire n'est qu'une suite de cultures différentes qui naissent, vivent et meurent, comme des organismes biologiques. Leur existence est constituée de cycles, qui se répètent et qu'il faut repérer afin de prédire l'avenir. Il n'y a aucune interdépendance d'une culture sur l'autre. Et le stade ultime de développement, le dépérissement, est ce qu'Oswald Spengler appelle la civilisation, dont il tente de déterminer les traits caractéristiques, notamment dans la création artistique. » (Gus Van Sant)

« Car finalement, au terme d'une succession réglée de siècles, toute culture devient civilisation. Ce qui était vivant devient rigide et froid. Les espaces intérieurs de l'âme s'extériorisent dans la réalité corporelle, la vie au sens de Maître Eckhart devient vie au sens d'économie politique, la puissance des idées devient impérialisme » (Prussianité et Socialisme, VIII)

◘ Le rapport culture/civilisation

La triple opposition culture-âme-vie / civilisation-intellect-raison rebondit chez O. Spengler (Le Déclin de l'Occident, 1918-1922). Celui-ci traite en effet de la culture aussi bien que des cultures. En outre, il pose, entre “culture” et “civilisation”, un rapport non plus seulement conceptuel, mais de filiation (c-à-d. génétique) et même de finalité. Entre les grandes cultures historiques (il en distingue 8), Spengler constate, non de superficielles analogies, mais bien des “homologies” au sens biologique du terme. Il affirme : « Les cultures sont des organismes ; l'histoire universelle est leur biographie générale ». Une culture se définit comme l'ensemble des manifestations humaines à une série de moments donnés dans l'histoire (à cet égard, Spengler n'est pas très éloigné de la définition moderne du couple culture/nature).

La triple opposition culture-âme-vie / civilisation-intellect-raison rebondit chez O. Spengler (Le Déclin de l'Occident, 1918-1922). Celui-ci traite en effet de la culture aussi bien que des cultures. En outre, il pose, entre “culture” et “civilisation”, un rapport non plus seulement conceptuel, mais de filiation (c-à-d. génétique) et même de finalité. Entre les grandes cultures historiques (il en distingue 8), Spengler constate, non de superficielles analogies, mais bien des “homologies” au sens biologique du terme. Il affirme : « Les cultures sont des organismes ; l'histoire universelle est leur biographie générale ». Une culture se définit comme l'ensemble des manifestations humaines à une série de moments donnés dans l'histoire (à cet égard, Spengler n'est pas très éloigné de la définition moderne du couple culture/nature).

Cette conception est à la fois diachronique et synchronique. Diachronique : toute culture passe par les mêmes étapes, à la façon d'un organisme qui naît, grandit, atteint sa maturité, décline et meurt. Synchronique : on constate d'une culture à l'autre, et, au sein d'une même culture, entre ses différentes formes (artistiques, guerrières, scientifiques, étatiques, etc.), une « affinité profonde entre les figures politiques et artistiques, entre les intuitions religieuses et techniques, entre la mathématique, la musique et la plastique, entre les formes économiques et celles de la connaissance ».

« J'appelle contemporains, écrit Spengler, deux faits historiques qui, chacun dans sa culture, se manifestent exactement dans la même situation relative et qui ont par conséquent un sens exactement correspondant ». Et de signaler « la profonde interdépendance psychique entre les théories physico-chimiques les plus modernes et les représentations mythologiques ancestrales des Germains ; la concordance parfaite entre le style de la tragédie, la technique dynamique et la circulation monétaire de nos jours ; l'identité d'abord bizarre, puis évidente, entre la perspective de la peinture à l'huile, l'imprimerie, le système de crédit, les armes à feu, la musique contrapontique, et d'autre part, entre la statue nue, la polis, la monnaie grecque d'argent, en tant qu'expressions diverses d'un seul et même principe psychique... »

Dans une telle perspective, les civilisations ne sont que les formes ultimes, décadentes, des cultures ; elles n'en sont que le dernier moment, celui qui précède la fin. « La civilisation est le destin inéluctable de toute culture » écrit Spengler. M. Tazerout précise : « La culture a pour fin la civilisation et la civilisation ne possède pas d'autre finalité que la mort, qui était impliquée dans sa naissance puisque chaque civilisation tue sa culture comme le ver à soie ronge son cocon avant d'en sortir » (op. cit.). L'opposition entre les 2 notions n'est donc pas seulement “spatiale” mais aussi “temporelle”. L'évolution de l'humanité n'a pas de sens ni de but : c'est seulement au sein des cultures particulières que des buts peuvent être distingués et appréciés. Les périodes de plus haute culture (de véritable culture) sont celles de la naissance, de la croissance et de la maturité. À ce moment-là, la sève de l'invention et de l'innovation à l'intérieur de la tradition initiale se manifeste avec une irrésistible énergie.

Au contraire, le nom de “civilisation” doit être réservé à la période finale, au moment où, par déperdition de l'énergie d'origine, l'entropie commence à gagner l'organisme, où le progrès scientifique et technologique prend le pas sur les créations spirituelles, où ces créations elles-mêmes disparaissent peu à peu, où les arts et la littérature deviennent des passe-temps ou des excitants sociaux (panem et circenses), où les artistes se perdent en subtiles variations dans le déjà-vu sans jamais retrouver de nouvelles sources d'inspiration, où la mode sécrète les nostalgies les plus baroques, les fantaisies les plus exotiques, où se produisent les pseudomorphoses, c-à-d. les mélanges de culture, où seules les valeurs marchandes, quantifiables, sont partout reconnues, où l'argent symbole abstrait de l'interchangeable, comme le disait Simmel, domine toutes choses, où la morale de l'« efficacité » devient pur alibi, facilite toutes les trahisons (sans même, à terme, être efficace), où le souci de sécurité prime toute autre préoccupation, où les structures s’effondrent, où les autorités sont remises en cause, où le plus grand nombre aspire à l'homogénéité sociale et à la réduction des différences, où la société perd son caractère organique et sa “souplesse”, tandis que disparaît tout ce que les ancêtres ont créé de vigoureux et de grand, que tout se matérialise et se pétrifie, et que, bientôt, tout éclate et se dissout.

Spengler oppose donc la notion organique de “culture” à l’abstraction de la “civilisation”, la seconde étant comme la cristallisation (au sens de matérialisation) de la première. La culture est alors la manifestation originale/originelle, libre et spirituelle, d'une communauté historique de vie ; la civilisation, la manifestation d'ordre intellectuel et impersonnel qui aboutit au machinisme et à la mécanisation totale de la vie humaine. Entre les cultures, il y a à la fois discontinuité (principe spatial inter-culturel) et irréversibilité (principe temporel intra-culturel).

« Une culture, explique Spengler, naît au moment où une grande âme se réveille, se détache de l'état psychique primaire d'éternelle enfance humaine (...) Une culture meurt quand l'âme a réalisé la somme entière de ses possibilités sous la forme de peuples, de langues, de doctrines religieuses, d'arts, d'États, de sciences, et qu'elle retourne à l'état psychique primaire... Quand le but est atteint et l'idée achevée, que la quantité totale des possibilités intérieures s'est réalisée au-dehors, la culture se fige brusquement, elle meurt, son sang coule, ses forces se brisent : elle devient civilisation. »

► A. de Benoist, extrait de Les idées à l'endroit (ch. 6), 1979.

♦ Œuvres ♦

• Le Déclin de l'Occident

Le Déclin de l'Occident est un livre dont on parle plus qu'on ne le lit. Il n'en a pas toujours été ainsi. Au cours des dix dernières années qui suivirent la Première Guerre Mondiale, l'ouvrage principal de Spengler était lu et discuté par les intellectuels les plus éminents d'Allemagne, de Grande-Bretagne et d'Amérique. Aujourd'hui, une nouvelle génération de lecteurs découvre à son tour l'homme et l'œuvre qui captivèrent l'imagination de l'intelligentsia entre 1918 et 1928.

Le Déclin de l'Occident est un livre dont on parle plus qu'on ne le lit. Il n'en a pas toujours été ainsi. Au cours des dix dernières années qui suivirent la Première Guerre Mondiale, l'ouvrage principal de Spengler était lu et discuté par les intellectuels les plus éminents d'Allemagne, de Grande-Bretagne et d'Amérique. Aujourd'hui, une nouvelle génération de lecteurs découvre à son tour l'homme et l'œuvre qui captivèrent l'imagination de l'intelligentsia entre 1918 et 1928.

La biographie de Spengler tient en quelques lignes. O. Spengler naquit à Blankenburg, en Allemagne, le 29 mai 1880. Son père était un technicien des mines, devenu plus tard un petit employé des postes. Peu après sa naissance, la famille Spengler alla s'installer à Halle, où le jeune Oswald passa sa jeunesse. Après avoir fréquenté les universités de Munich et de Berlin, il retourna à l'université de Halle où il obtint son doctorat en 1903. À cette époque, il s'intéressait surtout aux mathématiques et aux sciences naturelles, mais aussi à la philosophie, comme en témoigne sa dissertation de doctorat consacrée à Héraclite.

D'abord nommé professeur à Saarbrücken, puis à Düsseldorf, on lui confia en 1908 un poste dans un Realgymnasium de Hambourg, où il enseigna les sciences, l'histoire et la géographie. En 1910, Spengler demanda et obtint un congé qui lui permit de quitter l'enseignement. Il ne devait jamais y revenir. Il passa tout le reste de son existence à Munich, à lire et à écrire sur l'histoire et la philosophie. II vécut grâce à un petit revenu personnel, hérité de sa mère. Du fait de sa myopie et de l'état de son cœur, Spengler ne fut jamais appelé au service militaire. Il mourut à Munich le 8 mai 1936 d'un accident cardiaque, et fut enterré là par ses sœurs.

Le Déclin de l'Occident n'est pas une œuvre de recherche historique ; c'est une philosophie spéculative de l’histoire. La cible principale des attaques de Spengler est la prétendue conception linéaire de l'histoire, interprétation qui, à son avis, donne une place privilégiée à la culture de l'Europe occidentale et de l'Amérique. Les partisans de cette conception soutiennent que l'histoire de l'humanité est l'histoire d'un progrès continu, aboutissant à l'élimination de la pauvreté et de la maladie grâce aux techniques scientifiques, et à la résolution de l’instabilité politique par la démocratie mondiale. C'est une conception de l'histoire qu'acceptent sans mot dire la plupart des Américains et nombre d'Européens.

Mais, pour Spengler, cette conception est à la fois “provinciale” et erronée. Il lui substitue donc une conception cyclique de l'histoire, dans laquelle les unités historiques individuelles sont des cultures séparées et distinctes, possédant chacune un cycle de vie spécifique, semblable aux cycles biologiques des organismes vivants, et dont aucune n'est sur aucun plan supérieure aux autres.

Chaque culture connaît une période de naissance, de croissance, de maturité et de déclin, ou, si l'on préfère, un printemps, un été, un automne et un hiver. Parvenue à maturité, chaque culture a une “âme” ou caractère particulier, qui se manifeste aussi bien dans l'art, la littérature, la philosophie, la politique ou la science. Chaque culture apparaît indépendamment et se développe dans un isolement total par rapport aux autres cultures. Chaque culture, à sa naissance, se voit assigner une période de temps bien précise avant sa mort. Toutes les cultures sont identiques du point de vue morphologique, exactement comme les organismes humains sont morphologiquement les mêmes ; à chaque phase, par ex., de la culture classique grecque et romaine correspond une phase de la culture américaine et ouest-européenne.

Et c'est parce que nous savons quelles sont les phases du développement de la culture classique grecque et romaine que nous pouvons aussi savoir où notre propre culture en est aujourd'hui, et que nous pouvons prévoir avec une certaine exactitude où elle en sera d'ici à une centaine d'années, voire à quel moment elle mourra. Spengler, pour sa part, pense que l'Occident se meurt déjà. Quoique certaines précisions devraient encore être apportées, voilà pour l'essentiel le thème de l'interprétation faite par Spengler de l'histoire du monde.

Spengler était complètement inconnu au moment où fut publié le premier volume du Déclin de l'Occident, c'est-à-dire en 1918. Pourtant, la première édition fut presque épuisée du jour au lendemain. Il y en eut une seconde, puis une troisième. Dans les dix années qui suivirent plus de 100.000 exemplaires furent vendus. L'ouvrage fut traduit en français, en espagnol, en italien, en russe, en arabe et en anglais. À elles seules, les ventes de la traduction anglaise atteignirent plus de 25.000 exemplaires dans la période qui précéda la Seconde Guerre Mondiale, et l'on en est aujourd'hui à la cinquième édition. Ce succès remporté par un obscur professeur d'école supérieure allemande ne manque pas d'intriguer.

Il faut évidemment distinguer les réactions du grand public et celles des historiens et des philosophes de profession. Bien des lecteurs “ordinaires” furent attirés par le livre de Spengler pour des raisons psychologiques plus que pour des raisons logiques. Certains furent tout simplement heureux d’être au fait d'une découverte nouvelle et excitante. Certains furent favorablement impressionnés par l’atmosphère de mystère qui s'ajoutait à la difficulté de lire et de comprendre ce professeur de philosophie allemand qui semblait avoir résolu les énigmes de l'histoire du monde. D'autres voulaient savoir ce que l'avenir leur réservait.

D'autres encore espéraient trouver l'explication du grand conflit qui venait de déchirer le monde occidental tout entier ; les Allemands, en particulier, voyaient dans l'ouvrage de Spengler une explication rationnelle de la défaite qu'ils avaient subie, et prenaient comme une consolation le fait que tous les peuples européens fussent ensemble sur le même bateau en perdition. Et puis il y avait le pessimisme de l'auteur. Certains étaient fascinés par ce qu'ils pensaient être le pessimisme général de sa conception de la vie. En fait, de tels thèmes ne sont pas ceux qui comptent le plus dans l'œuvre de Spengler, mais, à l'époque, le grand public en était rarement conscient.

Cet accueil enthousiaste contraste avec l'hostilité presque unanime manifestée par les universitaires. À propos de William James, on a dit que les psychologues le considéraient comme un bon philosophe tandis que les philosophes le prenaient pour un bon psychologue. Que ce soit exact ou non, il n'est pas exagéré de dire, en ce qui concerne Spengler, que la plupart des historiens et des philosophes le considéraient à la fois comme un mauvais historien et comme un mauvais philosophe. On lui reprocha d'avoir voulu chercher dans l'histoire de fausses analogies biologiques. On lui reprocha d'avoir énoncé des faits erronés à propos de presque toutes les cultures dont il avait traité. On lui reprocha de donner dans le spéculatif et l'irrationnel, c'est-à-dire de ne pas être un “scientifique”. Il fut aussi attaqué pour son déterminisme historique, doctrine que rejetaient pratiquement tous les philosophes de son temps.

Spengler, bien entendu, était en mesure de réfuter ces objections et ne manqua pas de se défendre. Si les cultures se comportent comme des organismes, ce n'est certainement pas abuser de la comparaison que de les considérer effectivement comme tels ; c'est au contraire, tout simplement, décrire les cultures telles qu'elles sont. Quant à l'accusation que certaines de ses données étaient inexactes, Spengler la traita par le mépris. Quelle est l'œuvre historique ou philosophique qui n'a pas fait l'objet de telles critiques ? Se tromper sur tel ou tel détail n'invalide en rien, de toute façon, le genre d'interprétation générale de l'histoire présentée dans le livre. Spengler se rendit aussi volontiers à l'accusation qu'on lui faisait de n’être pas “scientifique”. Il entendait faire sienne la raison spéculative et intuitive du métaphysicien, non la raison inductive et discursive de l'historien scientiste ou positiviste (ce que même un critique aussi attentif que R. G. Collingwood n'a pas réalisé). Enfin, en ce qui concerne le déterminisme, Spengler insista sur le fait que le cycle de vie de chaque culture était déterminé, mais que l'action de tel ou tel individu ne l'était pas.

Comme H. Stuart Hughes l'a fait remarquer dans un excellent petit ouvrage sur Spengler, l'année 1919 fut “l'année de Spengler”. En l'espace de quelques années, l’intérêt manifesté par le grand public commença à décroître. Vers 1924, la controverse universitaire était pratiquement éteinte. Le déclin de Spengler fut aussi rapide que son ascension l'avait été. Il n'en publia pas moins plusieurs autres livres, mais aucun ne fut accueilli avec la même attention que Le Déclin de l'Occident.

Parmi les plus importants, il faut mentionner un recueil d'essais comprenant Prussianisme et socialisme (1919), La reconstruction de l'empire allemand (1924), L'homme et la technique (1931) et Années décisives (1933). Ce dernier essai fut le plus controversé des 4 et entraîna la censure officielle de Spengler par les nazis. Spengler publia encore une série de courts articles historiques dans un journal académique, Le monde en tant qu'histoire. L'édition allemande de ses pensées (Gedanken) fut publiée après sa mort, en 1941, par le Dr Hildegard Kornhardt, nièce et exécuteur testamentaire de Spengler. Elle comprend des extraits de la plupart des œuvres parues à ce jour, y compris Le Déclin de l'Occident, et quelques citations extraites de textes inédits.

► William Debbins (prof. au Cornell College, US), préface à l'édition américaine des pensées de Spengler (Aphorisms, GH Regnery Co., Chicago, 1967), tr. fr. : A. de Benoist, Nouvelle École n°33, 1979.

• Les Années décisives

Oswald Spengler a mis l’Europe face à son propre destin. Avec la force des « idées sans parole », il a indiqué à l’homme européen les directions de marche pour l’avenir, tout en le mettant en garde contre un aveuglement intellectuel et politique qui, à la longue, le rendrait esclave d’empires non encore nés, inconnus de lui.

« Nous vivons une ère fatale » écrivait Spengler. Et qui donc, en 1933, pensait que ces paroles prononcées par un sévère professeur de Munich, déjà célébré comme “prophète” du déclin de l’Occident, se révéleraient peu de temps après si appropriées à la situation politique mondiale en général et à celle de l’Europe en particulier ? Personne, sauf peut-être ces « nouveaux Césars » que Spengler avait vu venir sur la scène de la Grosspolittk internationale, et qui avaient cru faire coïncider cette « ère fatale » avec leur entrée dans un monde qu’ils ambitionnaient de changer profondément, radicalement, inaugurant l’ère de la « politique intégrale », selon la célèbre définition de Carl Schmitt.

« Nous vivons une ère fatale » écrivait Spengler. Et qui donc, en 1933, pensait que ces paroles prononcées par un sévère professeur de Munich, déjà célébré comme “prophète” du déclin de l’Occident, se révéleraient peu de temps après si appropriées à la situation politique mondiale en général et à celle de l’Europe en particulier ? Personne, sauf peut-être ces « nouveaux Césars » que Spengler avait vu venir sur la scène de la Grosspolittk internationale, et qui avaient cru faire coïncider cette « ère fatale » avec leur entrée dans un monde qu’ils ambitionnaient de changer profondément, radicalement, inaugurant l’ère de la « politique intégrale », selon la célèbre définition de Carl Schmitt.

Mais ce n’est pas seulement aux « nouveaux Césars » que Spengler avait voulu s’adresser, dans les années 30, et son but n’était certainement pas d’en devenir le conseiller. O. Spengler a voulu faire et voulu dire beaucoup plus que cela. Il a exhorté l’homme européen a adhérer à une Weltanschauung tout à fait particulière, qui n’est ni celle de l’homme américain, ni celle de l’homme bolchevique ; qui n’accorde aucun crédit aux mythes de l'économisme, du mercantilisme ou du collectivisme ; qui se fait histoire dans un continuel devenir, telle que l’homme faustien réussit à la prendre entre ses mains et à la jeter avec la force d’un authentique défi contre tout et contre tous.

Le risque, bien sûr, c’est la catastrophe, mais aussi la possibilité de la totale résurrection. Il n’y a pas de juste milieu. N’offrant ni perspectives idéales pour l’avenir, ni programmes pour leur réalisation, Spengler décrit en des termes sans équivoque l’horizon politique dans lequel l’homme européen se trouve malgré lui obligé de vivre et d’agir. Et il le fait avec un livre, dans un moment particulier de l’histoire allemande. Le titre est plus qu’éloquent : Années décisives ; le moment extrêmement délicat : en plein dans le climat d’effervescence de la révolution de janvier-mars 1933. Il est né d’une conférence que Spengler avait prononcée en 1930 à Hambourg, et à travers laquelle il n’avait guère trouvé de compréhension. C’est peut-être la raison qui l’avait poussé, en novembre 1932, à entreprendre le travail qui allait devenir Années décisives.

Ce livre, qui contribua à consolider sa réputation, lui procura d’autres ennemis : 100.000 exemplaires furent vendus en 3 mois, mais cela ne l’empêcha pas d’être attaqué, et parfois, violemment, par les nazis, à cause de certaines allusions ayant trait à leur récente prise de pouvoir. Tandis que Mussolini, lui, accueillait avec enthousiasme la parution de Jahre der Entscheidung et le faisait traduire l’année suivante par un professeur de l’université de Pavie, Beonio Brocchieri, on le lisait en Allemagne avec autant de suspicion que de curiosité. La raison et/ou les raisons ? Dans son excellent essai consacré à Spengler (Ombre sull’Occidente, Volpe, Rome, 1973), Adriano Romualdi écrivait :

« On avait eu la Nuit des Longs Couteaux. Spengler aurait dû se réjouir parce que Hitler avait fait ce qu’il recommandait aux nouveaux Césars dans Années décisives : se débarrasser de leurs prétoriens. Mais la purge du 30 juin n’avait pas épargné non plus le camp des conservateurs. Des amis de Spengler, comme Edgar Jung, von Kahr, le compositeur Willy Schmidt (confondu avec une personne homonyme), avaient été tués. Sur la couverture des Politischen Schriften parus en 1932, trônait une phrase de Jung, justement, qui saluait en Spengler le plus grand écrivain politique de l’Allemagne. Désormais, une telle présentation et une telle signature étaient compromettantes ».

Et la jeunesse ? Elle lui réserva beaucoup de déceptions. Face à un livre comme Années décisives, qui ne faisait aucune concession à la standardisation hitlérienne et qui était non pas un texte de combat, mais une tentative d’explication révolutionnaire conservatrice, les jeunes générations allemandes opposèrent un net refus, aveuglées qu’elles étaient par le régime à peine installé. Pour elles, l’année décisive était déjà venue ; il ne pouvait y en avoir d’autres : l’horizon présent de l’Allemagne et de l’Europe excluait une quelconque autre perspective. Le mythe du Dritte Reich les absorbait totalement : ils n’auraient su se préoccuper des « horizons politiques » spenglériens.

Naturellement l’auteur du Déclin de l’Occident fut pesamment contesté. Même la sœur de Nietzsche lui exprima ses regrets pour les positions « peu nationales-socialistes » contenues dans Années décisives, tandis que Günther-Grundel, auteur de La mission de la nouvelle génération, se disait indigné de ce que le nom d’Adolf Hitler ne fût pas prononcé une seule fois dans le livre, Spengler prouvant par là qu’il tenait le Führer « pour quantité négligeable »... Tout cela n’était d’ailleurs pas tout à fait exact, mais la déception d’O. Spengler avait été à la mesure de ses espoirs, comme en témoigne clairement le premier paragraphe de l’avant-propos :

« Personne ne pouvait désirer la révolution nationale de cette année avec plus d’ardeur que moi. Je haïssais, dès le premier jour, l’ignoble révolution de 1918 comme une trahison des éléments inférieurs de notre peuple envers ceux qui, jeunes et forts, se sont levés en 1914 parce qu’ils voulaient et pouvaient avoir un avenir » (p. 29).

Aux mensonges et aux calomnies, Spengler ne devait dédaigneusement opposer aucune réponse. Ses pensées étaient déjà ailleurs : elles naviguaient vers des mondes lointains, éloignés des contingences politiques. Elles étaient tournées vers la préhistoire, la découverte de la tradition primordiale de l’homme européen, pour lequel et autour duquel il aurait voulu élaborer une philosophie cohérente. Les Urfragen (écrits posthumes recueillis et rassemblés organiquement par le professeur Anton Koktanek, disparu prématurément depuis peu) révèlent cette intention. Et Spengler ne parla plus de la suite qu’il avait promis de donner aux Années décisives. Les notes restèrent dans son tiroir, certainement chargées de pessimisme quant au futur de l’Allemagne et d’anxiété quant au rôle que serait sans doute appelée à jouer l’Union soviétique quelques années plus tard...

Pour O. Spengler, l’ère fatale coïncide avec l’époque forte que l’Europe a commencé à vivre après la Première Guerre mondiale, mais il ne se fait pas d’illusions sur la volonté des hommes destinés à participer nécessairement, qu’ils le veuillent ou non, aux transformations dramatiques que le temps réclame.

« L’époque est immense, écrit Spengler dans Années décisives, mais les hommes n’en sont que plus petits. Ils ne peuvent plus supporter de tragédies, ni sur la scène, ni dans la vie. Soucieux et fatigués, ils ne veulent que le happy end des stupides romans de chemin de fer. Mais le destin, qui les a jetés au milieu de ces années, les saisit au collet, et en fait ce qui doit être fait, qu’ils le veuillent ou non. La lâche sécurité de la fin du dernier siècle est finie. La vie de danger, la vraie vie de l’histoire entre de nouveau dans ses droits. Tout est devenu instable. Actuellement, seuls comptent les hommes qui osent, qui ont le courage de voir et de prendre les choses comme elles sont. Le temps viendra — non, il est venu ! — où il n’y aura plus de place pour les âmes tendres ni pour l’idéal des faibles » (p. 53).