Staline

La diplomatie de Staline

La diplomatie de Staline

[Ci-contre : Churchill, Roosevelt, Staline à la conférence de Yalta, fév. 1945]

L'histoire de notre siècle est enseignée du point de vue américain. Il en va ainsi de la Seconde Guerre mondiale, de la Guerre Froide et de la Guerre du Golfe. Dans l'optique américaine, le XXe siècle est le “siècle américain”, où doit s'instaurer et se maintenir un ordre mondial conforme aux intérêts américains, qui est simultanément la “fin de l'histoire”, le terminus de l'aventure humaine, la synthèse définitive de la dialectique de l'histoire. Francis Fukuyama, à la veille de la guerre du Golfe, affirmait qu'avec la chute du Rideau de fer et la fin de “l'hégélianisme de gauche” que représentait l'URSS, un seul modèle, celui du libéralisme américain, allait subsister pour les siècles des siècles. Sans que plus un seul challengeur ne se pointe à l'horizon. D'où la mission américaine était de réagir rapidement, en mobilisant le maximum de moyens, contre toute velleité de construire un ordre politique alternatif.

Quelques années avant Fukuyama, un auteur germano-américain, Theodore H. von Laue, prétendait que la seule véritable révolution dans le monde et dans l'histoire était celle de l'occidentalisation et que toutes les révolutions politiques non occidentalistes, tous les régimes basés sur d'autres principes que ceux en vogue en Amérique, étaient des reliquats du passé, que seuls pouvaient aduler des réactionnaires pervers que la puissance américaine, économique et militaire, allait allègrement balayer pour faire place nette à un hyper-libéralisme de mouture anglo-saxonne, débarrassé de tout concurrent.

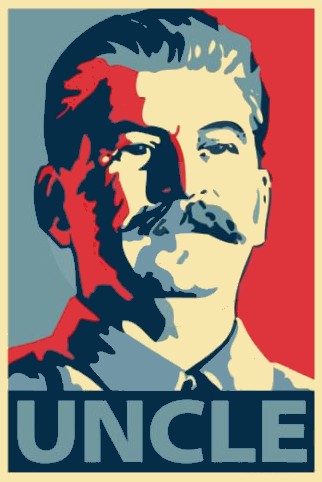

Si l'hitlérisme est généralement considéré comme une force réactionnaire perverse que l'Amérique a contribué à éliminer d'Europe, on connaît moins les raisons qui ont poussé Truman et les protagonistes atlantistes de la Guerre Froide à lutter contre le stalinisme et à en faire également un croquemitaine idéologique, considéré explicitement par von Laue comme “réactionnaire” en dépit de son étiquette “progressiste”. Cette ambiguïté envers Staline s'explique par l'alliance américano-soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, où Staline était sympathiquement surnommé Uncle Joe. Pourtant, depuis quelques années, de nombreux historiens révisent intelligemment les poncifs que 45 ans d'atlantisme forcené ont véhiculé dans nos médias et nos livres d'histoire.

L'Allemand Dirk Bavendamm a démontré dans 2 ouvrages méticuleux et précis quelles étaient les responsabilités de Roosevelt dans le déclenchement des conflits américano-japonais et américano-allemand et aussi quelle était la duplicité du Président américain à l'égard de ses alliés russes. Valentin Faline, ancien ambassadeur d'URSS à Bonn, vient de sortir en Allemagne un ouvrage de souvenirs historiques et de réflexions historiographiques, où ce brillant diplomate russe affirme que la Guerre Froide a commencé dès le débarquement anglo-américain de juin 1944 sur les plages de Normandie : en déployant leur armada naval et aérien, les puissances occidentales menaient déjà une guerre contre l'Union Soviétique et non plus contre la seule Allemagne moribonde.

Staline, diplomate traditionnel

Une lecture attentive de plusieurs ouvrages récents consacrés aux multiples aspects de la résistance allemande contre le régime hitlérien nous oblige à renoncer définitivement à interpréter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'alliance anglo-américano-soviétique selon le mode devenu conventionnel. L'hostilité à Staline après 1945 provient surtout du fait que Staline entendait pratiquer une diplomatie générale basée sur les relations bilatérales entre les nations, sans que celles-ci ne soient chapeautées par une instance universelle comme l'ONU. Ensuite, après avoir appris que les 2 puissances anglo-saxonnes avaient décidé seules à Casablanca de faire la guerre à outrance au Reich, de déclencher la guerre totale et d'exiger la capitulation sans condition de l'Allemagne nationale-socialiste, Staline s'est senti exclu par ses alliés. Furieux, il a concentré sa colère dans cette phrase bien ciselée, en apparence anodine, mais très significative : « Les Hitlers vont et viennent, le peuple et l'État allemands demeurent ».

Staline ne concevait pas le national-socialisme hitlérien comme le mal absolu ou même comme une essence impassable, mais comme un accident de l'histoire, une vicissitude contrariante pour la Russie éternelle, que les armes soviétiques allaient tout simplement s'efforcer d'éliminer. Mais, dans la logique diplomatique traditionnelle, qui est restée celle de Staline en dépit de l'idéologie messianique marxiste, les nations ne périssent pas : on ne peut donc pas exiger de capitulation inconditionnelle et il faut toujours laisser la porte ouverte à des négociations. En pleine guerre, les alliances peuvent changer du tout au tout, comme le montre à l'envi l'histoire européenne. Staline se borne à réclamer l'ouverture d'un second front, pour soulager les armées soviétiques et épargner le sang russe : mais ce front n'arrive que très tard, ce qui permet à Valentin Faline d'expliquer ce retard comme le premier acte de la Guerre Froide entre les puissances maritimes anglo-saxonnes et la puissance continentale soviétique.

Cette réticence stalinienne s'explique aussi par le contexte qui précéda immédiatement l'épilogue de la longue bataille de Stalingrad et le débarquement des Anglo-Saxons en Normandie. Quand les armées de Hitler et de ses alliés slovaques, finlandais, roumains et hongrois entrent en URSS le 22 juin 1941, les Soviétiques, officiellement, estiment que les clauses du Pacte Molotov/Ribbentrop ont été trahies et, en automne 1942, après la gigantesque offensive victorieuse des armées allemandes en direction du Caucase, Moscou est contrainte de sonder son adversaire en vue d'une éventuelle paix séparée : Staline veut en revenir aux termes du Pacte et compte sur l'appui des Japonais pour reconstituer, sur la masse continentale eurasiatique, ce “char à quatres chevaux” que lui avait proposé Ribbentrop en septembre 1940 (ou Pacte Quadripartite entre le Reich, l'Italie, l'URSS et le Japon). Staline veut une paix nulle : la Wehrmacht se retire au-delà de la frontière fixée de commun accord en 1939 et l'URSS panse ses plaies.

Plusieurs agents participent à ces négociations, demeurées largement secrètes. Parmi eux, Peter Kleist, attaché à la fois au Cabinet de Ribbentrop et au Bureau Rosenberg. Kleist, nationaliste allemand de tradition russophile en souvenir des amitiés entre la Prusse et les Tsars, va négocier à Stockholm, où le jeu diplomatique sera serré et complexe. Dans la capitale suédoise, les Russes sont ouverts à toutes les suggestions ; parmi eux, l'ambassadrice Kollontaï et le diplomate Semionov. Kleist agit au nom du Cabinet Ribbentrop et de l'Abwehr de Canaris (et non pas du Bureau Rosenberg qui envisageait une balkanisation de l'URSS et la création d'un puissant État ukrainien pour faire pièce à la “Moscovie”). Le deuxième protagoniste dans le camp allemand fut Edgar Klaus, un Israëlite de Riga qui fait la liaison entre les Soviétiques et l'Abwehr (il n'a pas de relations directes avec les instances proprement nationales-socialistes).

Aux origines de l'attentat du 20 juillet 1944

Dans ce jeu plus ou moins triangulaire, les Soviétiques veulent le retour au statu quo ante de 1939. Hitler refuse toutes les suggestions de Kleist et croit pouvoir gagner définitivement la bataille en prenant Stalingrad, clef de la Volga, du Caucase et de la Caspienne. Kleist, qui sait qu'une cessation des hostilités avec la Russie permettrait à l'Allemagne de rester dominante en Europe et de diriger toutes ses forces contre les Britanniques et les Américains, prend alors langue avec les éléments moteurs de la résistance anti-hitlérienne, alors qu'il est personnellement inféodé aux instances nationales-socialistes ! Kleist contacte donc Adam von Trott zu Solz et l'ex-ambassadeur du Reich à Moscou, von der Schulenburg.

Il ne s'adresse pas aux communistes et estime, sans doute avec Canaris, que les négociations avec Staline permettront de réaliser l'Europe de Coudenhove-Kalergi (sans l'Angleterre et sans la Russie), dont rêvaient aussi les Catholiques. Mais les Soviétiques ne s'adressent pas non plus à leurs alliés théoriques et privilégiés, les communistes allemands : ils parient sur la vieille garde aristocratique, où demeure le souvenir de l'alliance des Prussiens et des Russes contre Napoléon, de même que celui de la neutralité tacite des Allemands lors de la guerre de Crimée. Comme Hitler refuse toute négociation, Staline, la résistance aristocratique, l'Abwehr et même une partie de sa garde prétorienne, la SS, décident qu'il doit disparaître. C'est là qu'il faut voir l'origine du complot qui allait conduire à l'attentat du 20 juillet 1944.

Mais après l'hiver 42-43, les Soviétiques reprennent pied à Stalingrad et détruisent le fer de lance de la Wehrmacht, la VIe Armée qui encerclait la métropole de la Volga. La carte allemande des Soviétiques sera alors constituée par le Comité Allemagne Libre, avec le maréchal von Paulus et des officiers comme von Seydlitz-Kurzbach, tous prisonniers de guerre. Staline n'a toujours pas confiance dans les communistes allemands, dont il a fait éliminer les idéologues irréalistes et les maximalistes révolutionnaires trotskistes, qui ont toujours ignoré délibérément, par aveuglement idéologique, la notion de patrie et les continuités historiques pluriséculaires.

Finalement, le dictateur géorgien ne garde en réserve, à toutes fins utiles, que Pieck, un militant qui ne s'est jamais trop posé de questions. Pieck fera carrière dans la future RDA. Staline n'envisage même pas un régime communiste pour l'Allemagne post-hitlérienne : il veut un “ordre démocratique fort”, avec un pouvoir exécutif plus prépondérant que sous la République de Weimar. Ce vœu politique de Staline correspond parfaitement à son premier choix : parier sur les élites militaires, diplomatiques et politiques conservatrices, issues en majorité de l'aristocratie et de l'Obrigkeitsstaat prussien. La démocratie allemande, qui devait venir après Hitler selon Staline, serait d'idéologie conservatrice, avec une fluidité démocratique contrôlée, canalisée et encadrée par un système d'éducation politique strict.

Les Britanniques et les Américains sont surpris : ils avaient cru que l'Uncle Joe allait avaliser sans réticence leur politique maximaliste, en rupture totale avec les usages diplomatiques en vigueur en Europe. Mais Staline, comme le Pape et Bell, l'Evêque de Chichester, s'oppose au principe radicalement révolutionnaire de la reddition inconditionnelle que Churchill et Roosevelt veulent imposer au Reich (qui demeurera, pense Staline, en tant que principe politique en dépit de la présence éphémère d'un Hitler). Si Roosevelt, en faisant appel à la dictature médiatique qu'il tient bien en mains aux États-Unis, parvient à réduire au silence ses adversaires, toutes idéologies confondues, Churchill a plus de difficulté en Angleterre. Son principal adversaire est ce Bell, Évêque de Chichester.

Pour ce dernier, il n'est pas question de réduire l'Allemagne à néant, car l'Allemagne est la patrie de Luther et du protestantisme. Au jusqu'au-boutisme churchillien, Bell oppose la notion d'une solidarité protestante et alerte ses homologues néerlandais, danois, norvégiens et suédois, de même que ses interlocuteurs au sein de la résistance allemande (Bonhoeffer, Schönfeld, von Moltke), pour faire pièce au bellicisme outrancier de Churchill, qui s'exprima par les bombardements massifs d'objectifs civils, y compris dans les petites villes sans infrastructure industrielle importante. Pour Bell, l'avenir de l'Allemagne n'est ni le nazisme ni le communisme mais un “ordre libéral et démocratique”. Cette solution, préconisée par l'Évêque de Chichester, n'est évidemment pas acceptable pour le nationalisme allemand traditionnel : il constitue un retour subtil à la Kleinstaaterei, à la mosaïque d'États, de principautés et de duchés, que les visions de List, de Wagner, etc., et la poigne de Bismarck avaient effacé du centre de notre continent.

“L'ordre démocratique fort” suggéré par Staline est plus acceptable pour les nationalistes allemands, dont l'objectif a toujours été de créer des institutions et une paedia fortes pour protéger le peuple allemand, la substance ethnique germanique, de ses propres faiblesses politiques, de son absence de sens de la décision, de son particularisme atavique et de ses tourments moraux incapacitants. Aujourd'hui, effectivement, maints observateurs nationalistes constatent que le fédéralisme de la constitution de 1949 s'inscrit peut-être bel et bien dans une tradition juridico-constitutionnelle allemande, mais que la forme qu'il a prise, au cours de l'histoire de la RFA, révèle sa nature d'octroi. Un octroi des puissances anglo-saxonnes...

Face aux adversaires de la capitulation inconditionnelle au sein de la grande coalition anti-hitlérienne, la résistance allemande demeure dans l'ambiguïté : Beck et von Hassell sont pro-occidentaux et veulent poursuivre la croisade anti-bolchevique, mais dans un sens chrétien ; Goerdeler et von der Schulenburg sont en faveur d'une paix séparée avec Staline. Claus von Stauffenberg, auteur de l'attentat du 20 juillet 1944 contre Hitler, provient des cercles poético-ésotériques de Munich, où le poète Stefan George joua un rôle prépondérant. Stauffenberg est un idéaliste, un “chevalier de l'Allemagne secrète” : il refuse de dialoguer avec le Comité Allemagne Libre de von Paulus et von Seydlitz-Kurzbach : « on ne peut pas accorder foi à des proclamations faites derrière des barbelés ».

Les Notes caucasiennes d'Ernst Jünger

Les partisans d'une paix séparé avec Staline, adversaires de l'ouverture d'un front à l'Est, ont été immédiatement attentifs aux propositions de paix soviétiques émises par les agents en place à Stockholm. Les partisans d'une “partie nulle” à l'Est sont idéologiquement des “anti-occidentaux”, issus des cercles conservateurs russophiles (comme le Juni-Klub ou les Jungkonservativen dans le sillage de Moeller van den Bruck) ou des ligues nationales-révolutionnaires dérivées du Wandervogel ou du nationalisme soldatique. Leur espoir est de voir la Wehrmacht se retirer en bon ordre des terres conquises en URSS et se replier en-deçà de la ligne de démarcation d'octobre 1939 en Pologne. C'est en ce sens que les exégètes contemporains de l'œuvre d'Ernst Jünger interprètent son fameux texte de guerre, intitulé Notes caucasiennes.

Ernst Jünger y perçoit les difficultés de stabiliser un front dans les immenses steppes d'au-delà du Don, où le gigantisme du territoire interdit un maillage militaire hermétique comme dans un paysage centre-européen ou picard-champenois, travaillé et retravaillé par des générations et des générations de petits paysans opiniâtres qui ont maillé le territoire d'enclos, de propriétés, de haies et de constructions d'une rare densité, permettant aux armées de s'accrocher sur le terrain, de se dissimuler et de tendre des embuscades.

Il est très vraisemblable que Jünger ait plaidé pour le retrait de la Wehrmacht, espérant, dans la logique nationale-révolutionnaire, qui avait été la sienne dans les années 20 et 30, et où la russophilie politico-diplomatique était bien présente, que les forces russes et allemandes, réconciliées, allaient interdire à tout jamais l'accès de la “forteresse Europe”, voire de la “forteresse Eurasie”, aux puissances thalassocratiques, qui pratiquent systématiquement ce que Haushofer nommait la politique de l'anaconda, pour étouffer toutes les velleités d'indépendance sur les franges littorales du Grand Continent (Europe, Inde, Pays arabes, etc.).

Ernst Jünger rédige ses notes caucasiennes au moment où Stalingrad tombe et où la VIe Armée est anéantie dans le sang, l'horreur et la neige. Mais malgré la victoire de Stalingrad, qui permet aux Soviétiques de barrer la route du Caucase et de la Caspienne aux Allemands et d'empêcher toute manœuvre en amont du fleuve, Staline poursuit ses pourparlers en espérant encore jouer une “partie nulle”. Les Soviétiques ne mettent un terme à leurs approches qu'après les entrevues de Téhéran (28 novembre - 1er décembre 1943). À ce moment-là, Jünger semble s'être retiré de la résistance. Dans son célèbre interview au Spiegel en 1982, immédiatement après avoir reçu le Prix Goethe à Francfort, il déclare : « Les attentats renforcent les régimes qu'ils veulent abattre, surtout s'ils ratent ».

Jünger, sans doute comme Rommel, refusait la logique de l'attentat. Ce qui ne fut pas le cas de Claus von Stauffenberg. Les décisions prises par les Alliés occidentaux et les Soviétiques à Téhéran rendent impossibles un retour à la case départ, c'est-à-dire à la ligne de démarcation d'octobre 1939 en Pologne. Soviétiques et Anglo-Saxons se mettent d'accord pour “déménager l'armoire Pologne” vers l'Ouest et lui octroyer une zone d'occupation permanente en Silésie et en Poméranie. Dans de telles conditions, les nationalistes allemands ne pouvaient plus négocier et Staline était d'office embarqué dans la logique jusqu'au-boutiste de Roosevelt, alors qu'il l'avait refusée au départ. Le peuple russe paiera très cher ce changement de politique, favorable aux Américains.

Réunification et “ordre démocratique fort”

Après 1945, en constatant que la logique de la Guerre Froide vise un encerclement et un containment de l'Union Soviétique pour l'empêcher de déboucher sur les mers chaudes, Staline réitère ses offres à l'Allemagne exsangue et divisée : la réunification et la neutralisation, c'est-à-dire la liberté de se donner le régime politique de son choix, notamment un “ordre démocratique fort”. Ce sera l'objet des notes de Staline de 1952. Le décès prématuré du Vojd soviétique en 1953 ne permet pas à l'URSS de continuer à jouer cette carte allemande.

Khrouchtchev dénonce le stalinisme, embraye sur la logique des blocs que refusait Staline et ne revient à l'anti-américanisme qu'au moment de l'affaire de Berlin (1961) et de la crise de Cuba (1962). On ne reparlera des notes de Staline qu'à la veille de la perestroïka, pendant les manifestations pacifistes de 1980-83, où plus d'une voix allemande a réclamé l'avènement d'une neutralité en dehors de toute logique de bloc. Certains émissaires de Gorbatchev en parlaient encore après 1985, notamment le germaniste Vyateslav Dachitchev, qui prit la parole partout en Allemagne, y compris dans quelques cercles ultra-nationalistes.

À la lumière de cette nouvelle histoire de la résistance allemande et du bellicisme américain, nous devons appréhender d'un regard nouveau le stalinisme et l'anti-stalinisme. Ce dernier, par exemple, sert à répandre une mythologie politique bricolée et artificielle, dont l'objectif ultime est de rejeter toute forme de concert international reposant sur des relations bilatérales, d'imposer une logique des blocs ou une logique mondialiste par le truchement de cet instrument rooseveltien qu'est l'ONU (Corée, Congo, Irak : toujours sans la Russie !), de stigmatiser d'avance tout rapport bilatéral entre une puissance européenne moyenne et la Russie soviétique (l'Allemagne de 1952 et la France de De Gaulle après les événements d'Algérie). L'anti-stalinisme est une variante du discours mondialiste. La diplomatie stalinienne, elle, était à sa façon, et dans un contexte très particulier, conservatrice des traditions diplomatiques européennes.

► Robert Steuckers, Nouvelles de Synergies Européennes n°17, 1996.

♦ Voir aussi ces 2 articles de Luc Nannens sur la diplomatie durant l'entre-deux-guerres : Relations germano-soviétiques de 1918 à 1944, Relations germano-espagnoles de 1936 à 1940.

◘ Bibliographie :

- Dirk BAVENDAMM, Roosevelts Weg zum Krieg. Amerikanische Politik 1914-1939, Herbig, München, 1983.

- Dirk BAVENDAMM, Roosevelts Krieg 1937-45 und das Rätsel von Pearl Harbour, Herbig, München, 1993.

- Valentin FALIN, Zweite Front. Die Interessenkonflikte in der Anti-Hitler-Koalition, Droemer-Knaur, München, 1995.

- Francis FUKUYAMA, La fin de l'histoire et le dernier homme, Flamm., 1992.

- Klemens von KLEMPERER, German Resistance Against Hitler. The Search for Allies Abroad. 1938-1945, Oxford Univ. Press/Clarendon Press, 1992-94.

- TH von LAUE, The World Revolution of Westernization. The Twentieth Century in Global Perspective, Oxford Univ. Pr., 1987.

- Jürgen SCHMÄDEKE/Peter STEINBACH (Hrsg.), Der Widerstand gegen den National-Sozialismus. Die deutsche Gesellschaft und der Widerstand gegen Hitler, Piper (SP n°1923), München, 1994.

Moi, l'interprète de Staline

♦ Valentin M. BERESCHKOW, Ich war Stalins Dolmetscher : Hinter den Kulissen der politischen Weltbühne, Universitas, Munich, 1991, 517 p.

Parues dès 1949 sous le titre de Statist auf diplomatischer Bühne (Figurant sur la scène diplomatique), les mémoires de l'interprète de Hitler, le Dr. Paul Schmidt constituent un ouvrage de référence majeur sur l'histoire du IIIe Reich et de sa politique étrangère, un ouvrage qui défie les années. On ne peut en dire autant des mémoires que vient de publier l'interprète de Staline, Valentin M. Bereschkow (en graphie francisée : Berechkov). Celui-ci, né en 1916, est l'un des derniers survivants de l'entourage immédiat du dictateur soviétique. Les pages qu'il consacre à son enfance et à sa jeunesse, ses études et son service militaire dans l'Armée rouge, sont pourtant très intéressantes et riches en informations de toutes sortes.

Parues dès 1949 sous le titre de Statist auf diplomatischer Bühne (Figurant sur la scène diplomatique), les mémoires de l'interprète de Hitler, le Dr. Paul Schmidt constituent un ouvrage de référence majeur sur l'histoire du IIIe Reich et de sa politique étrangère, un ouvrage qui défie les années. On ne peut en dire autant des mémoires que vient de publier l'interprète de Staline, Valentin M. Bereschkow (en graphie francisée : Berechkov). Celui-ci, né en 1916, est l'un des derniers survivants de l'entourage immédiat du dictateur soviétique. Les pages qu'il consacre à son enfance et à sa jeunesse, ses études et son service militaire dans l'Armée rouge, sont pourtant très intéressantes et riches en informations de toutes sortes.

Par l'intermédiaire de ses supérieurs hiérarchiques à l'armée, Berechkov est entré de plein pied dans le saint des saints de la grande politique soviétique. Grâce à ses connaissances linguistiques de très grande qualité, il est rapidement devenu l'un des collaborateurs les plus proches de Staline. Ce qu'il nous raconte à propos du dictateur géorgien relève de la “perspective du valet de chambre”. Berechkov s'efforce en effet de présenter Staline comme un homme aimable, bon compagnon de tous les jours, incapable de faire le moindre mal à une mouche en privé. Berechkov confesse qu'il n'en croyait pas ses oreilles quand le pouvoir soviétique se mit à dénoncer les crimes de Staline à partir de 1956. C'est bien ce qui distingue l'ouvrage de Berechkov des mémoires de Krouchtchev et de toutes les biographies conventionnelles de Staline...

Le livre de Berechkov nous révèle des anecdotes ou des secrets de première importance lorsqu'il aborde les tractations engagées par Staline avec Ribbentrop, Churchill ou Roosevelt. En fait, rien de tout cela n'est bien neuf mais est replacé sous un jour nouveau. Ce qui intéressera le lecteur en premier lieu sont évidemment les passages qui traitent du rapport entre Staline et l'Allemagne. Berechkov tient absolument à blanchir Staline ; pour l'interprète, le dictateur soviétique ne savait rien des préparatifs allemands d'envahir l'URSS à l'été 1941. Staline refusait d'ajouter foi aux avertissements dans ce sens. Quand l'attaque s'est déclenchée, il en fut si choqué qu'il se retira du monde pendant dix jours, incapable de prendre les décisions politiques et militaires qui s'imposaient.

Berechkov défend donc Staline avec véhémence et insistance, ce qui est d'autant plus suspect que plus d'une analyse politique récente démontre que Staline avait en toute conscience adopté une « stratégie sur le long terme » (Ernst Topitsch), visant à faire basculer l'Union Soviétique dans la guerre. Berechkov cherche donc, selon toute vraisemblance, à dépeindre un Staline «sauveur de la Russie» dans la «grande guerre patriotique» quoique criminel sur le plan intérieur. Pour savoir ce qu'il en est exactement, il faudra attendre que soient enfin ouvertes au public les archives soviétiques. En attendant, les assertions de Berechkov doivent être accueillies avec circonspection.

► Hans Cornelius, 1992. (recension parue dans Junge Freiheit, mars 1991)

La guerre de Staline

Une nouvelle vision de la guerre à l'Est

On a dit que Staline avait été le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Cette évidence et la façon dont Staline a contribué à provoquer cette guerre, en appliquant la stratégie du long terme, préalablement définie par Lénine, tel est le contenu d'un livre qui a suscité beaucoup d'attention Outre-Rhin, celui du Professeur de sociologie de Graz (Autriche), le Dr. Ernst Topitsch : Stalins Krieg : Die sowjetische Langzeitstrategie gegen den Westen als rationale Machtpolitik (Günter Olzog Verlag, Munich, 1985, 160 p. ; = La guerre de Staline : La stratégie soviétique du long terme contre l'Ouest en tant que politique rationnelle de puissance). Par son livre, le Dr. Topitsch jette un regard complètement nouveau sur l'histoire de la dernière guerre et nous force à émettre des jugements très différents de ceux que l'on a eu l'habitude de poser depuis 1945. Le Dr. Karl Otto Braun nous donne, dans le texte qui suit, son opinion sur cet ouvrage fondamental qui oblige à une révision complète de l'histoire des rapports germano-soviétiques de ces 50 dernières années.

On a dit que Staline avait été le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Cette évidence et la façon dont Staline a contribué à provoquer cette guerre, en appliquant la stratégie du long terme, préalablement définie par Lénine, tel est le contenu d'un livre qui a suscité beaucoup d'attention Outre-Rhin, celui du Professeur de sociologie de Graz (Autriche), le Dr. Ernst Topitsch : Stalins Krieg : Die sowjetische Langzeitstrategie gegen den Westen als rationale Machtpolitik (Günter Olzog Verlag, Munich, 1985, 160 p. ; = La guerre de Staline : La stratégie soviétique du long terme contre l'Ouest en tant que politique rationnelle de puissance). Par son livre, le Dr. Topitsch jette un regard complètement nouveau sur l'histoire de la dernière guerre et nous force à émettre des jugements très différents de ceux que l'on a eu l'habitude de poser depuis 1945. Le Dr. Karl Otto Braun nous donne, dans le texte qui suit, son opinion sur cet ouvrage fondamental qui oblige à une révision complète de l'histoire des rapports germano-soviétiques de ces 50 dernières années.

Si nous devions faire jouer l'histoire du monde sur une scène de théâtre, l'acte qui narrerait la Seconde Guerre mondiale aurait 4 personnages principaux : Roosevelt, Staline, Churchill et Hitler. Les projecteurs, dont le faisceau lumineux serait dirigé par les vainqueurs et les “juges” de Nuremberg, éclairerait uniquement Adolf Hitler, ses SS et ses camps de concentration. Les actes criminels perpétrés par ses adversaires, eux, en revanche, resteraient dans l'ombre, surtout les massacres collectifs de Staline, ceux qu'il a commis contre ses concitoyens koulaks, contre les Ukrainiens, les Polonais, les juifs sionistes et d'autres. Rappelons que l'on a interdit aux Allemands de procéder à des comparaisons historiques. Toute comparaison, dit-on, fausserait le calcul.

Les historiens qui osent faire dévier le faisceau lumineux de ces projecteurs, on les appelle des “révisionnistes”. Les Allemands, échaudés, tremblants de peur, blêmes de frousse, n'osent pas toucher aux projecteurs. C'est pourquoi, ironie de l'histoire, les historiens américains ont été les premiers à bousculer les tabous et à braquer les projecteurs sur les crimes des Américains ou plutôt sur les crimes de leur Président, qu'ils ont élu 4 fois de suite, Franklin Delano Roosevelt. Plus on libère les documents secrets, plus on s'aperçoit que le peuple américain a choisi comme Président un adepte fanatique du dieu Mars. « Il nous a menti pendant la guerre », disait une publiciste américaine réputée. « He was the greatest liar who ever sat in the White House » (Il a été le plus grand menteur qui ait jamais siégé à la Maison Blanche), me disait en 1983 l'adversaire le plus acharné de Roosevelt sur la scène de la politique intérieure américaine, Hamilton Fish (dont les mémoires sont parues en allemand en 1982 : H.F., Der Zerbrochene Mythos, F. D. Roosevelts Kriegspolitik 1933-1945, Grabert Verlag, Tübingen, 1982 ; = Le mythe brisé : La politique de guerre de F.D. Roosevelt entre 1933 et 1945). Donc les Allemands n'ont pas été les seuls à avoir un “Führer” qui vénérait un peu trop le dieu Mars.

Mis à part quelques prédécesseurs malchanceux, condamnés par la conspiration du silence, comme par ex. Sündermann et von Richthofen, quelques historiens allemands osent enfin, après une sorte de commotion qui dure depuis plus de 40 ans, modifier la position des projecteurs. Parmi eux, Dirk Bavendamm, à qui on doit un ouvrage magistral, [édité à très gros tirages, disponible en livre de poche, ndt] : Roosevelts Weg zum Krieg (Herbig, Munich, 1983 ; = Le chemin de Roosevelt vers la guerre). Son éclairage met en exergue Roosevelt en tant que fauteur de guerre, et confirme les thèses de plusieurs historiens américains comme Beard, Barnes, Chamberlin, Tansill, Hoggan, Martin et quelques autres.

Ernst Topitsch, quant à lui, braque le faisceau du projecteur sur Staline. Il écrit : « Ainsi, nous observons d'importantes mutations de perspective. Hitler et l'Allemagne nationale-socialiste perdent en quelque sorte leur centralité et déchoient pratiquement au rang d'un phénomène épisodique, de pièces dans ce jeu d'échecs qu'était la stratégie à long terme inaugurée par Lénine pour soumettre le monde capitaliste ». Staline, le “Géorgien démoniaque”, est rigoureusement resté fidèle à la conception de Lénine et a hissé la Russie au rang de superpuissance. Topitsch écrit : « Au fur et à mesure que le temps passe, nous nous apercevons de plus en plus clairement que Staline n'est pas seulement un géant de l'histoire russe comme Ivan le Terrible ou Pierre le Grand, mais aussi un géant de l'histoire mondiale » (p. 7).

Hitler, dans sa juste lutte contre les implications du Traité de Versailles, mène des négociations avec les Soviétiques, en concurrence avec les Anglais et les Français qui négocient de leur côté, et gagne cette première manche, surtout parce que ses vues sur la question polonaise plaisent mieux aux Russes, signe ensuite le Pacte Ribbentrop/Molotov et permet ainsi aux Soviétiques d'amorcer leur grande marche vers l'Ouest en conquérant les Pays Baltes et la Bessarabie. Le tribut que Hitler a payé à Staline à modelé le destin du monde à venir. Mais Staline n'était pas prêt à se contenter de ces gains territoriaux, pourtant très importants. Il s'est d'abord attaqué à la Finlande, alors que ce pays du Nord ne l'avait nullement provoqué. Ensuite, il a obligé son ministre des affaires étrangères Molotov à formuler à Berlin en novembre 1940 des exigences que l'Allemagne ne pouvait satisfaire et devait immanquablement rejetter, si elle ne voulait pas capituler sans broncher devant Staline. « Tout autre homme d'État allemand que Hitler, dans une telle situation, aurait réfléchi à la manière d'échapper à temps à cet étranglement » (p. 97).

Lors de l'entrevue de Berlin en novembre 1940, Molotov a une nouvelle fois insisté pour que les exigences soviétiques sur la Finlande soient satisfaites, a rappelé les intérêts russes en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Yougoslavie et en Grèce. Mais il ne s'est pas contenté de réitérer ces vieilles revendications du panslavisme : il a soulevé les problèmes de la neutralité suédoise et du droit de passage dans le Sund, jusqu'au Kattegat et au Skarregak (p. 95). Ensuite, il a demandé à ses interlocuteurs allemands s'ils étaient d'accord pour prendre des mesures diplomatiques et militaires communes avec l'URSS et l'Italie au cas où la Turquie s'opposerait aux projets russes (p. 96). Toutes ces exigences dépassaient de loin les revendications russes traditionnelles, formulées de Pierre le Grand à Alexandre Isvolsky (p. 98). Topitsch estime néanmoins que les revendications de Molotov relèvent d'une « logique implacable ». Molotov voulait provoquer les Allemands, cherchait à faire endosser à Hitler l'opprobe de l'agresseur, de façon à ce que les intentions belliqueuses et conquérantes de Staline passent pour une “guerre patriotique et défensive”.

La stratégie à long terme de Moscou, après l'élimination de la France en 1940, de détruire définitivement le Reich, en tant que dernier bastion contre la domination absolue du bolchévisme en Europe. La réélection de Roosevelt le 5 octobre 1940 donnait le feu vert à Staline. Il pouvait désormais laisser libre cours à sa politique anti-allemande. Mais, but ultime de sa stratégie inspirée de Lénine, il avait également l'intention de jeter les Américains hors d'Europe.

En signant un pacte de neutralité avec le Japon le 13 avril 1941, Staline poursuivait une politique analogue : il voulait impliquer l'Empire du Soleil Levant dans un conflit de longue durée avec les États-Unis, tout comme il avait incité les Allemands à en découdre avec la Pologne (pp. 105-106). Tant les Polonais que Roosevelt adoptèrent aussitôt une attitude provocante. Le Kremlin renforça ses positions en Sibérie et face à la Chine. Il préparait cette dernière à une prise du pouvoir par les communistes, bien qu'officiellement il soutenait Tchang Kai-Tchek. Dans cette volte-face audacieuse, ce coup de poker, Staline a bénéficié non seulement de la « myopie américaine », comme le souligne Topitsch, mais aussi du travail des agents soviétiques influents introduits dans les rouages du pouvoir à Washington, surtout dans le célèbre Institute of Pacific Relations, où ils étaient très nombreux. Parmi les thèmes principaux du livre de Topitsch : le long combat occulte de Staline contre son allié anglo-saxon.

En été 1941, l'attaque allemande a d'abord paru réussir et les plans de grande envergure et les préparatifs militaires de Staline semblaient se solder par un cuisant échec. Le dictateur soviétique avait massé ses divisions offensives trop loin à l'Ouest parce qu'il leur imputait une puissance défensive qu'elles n'avaient en fait pas. Quand la guerre a éclaté, les capacités défensives de l'Armée Rouge se sont révélées nulles. « Les hommes politiques anglo-saxons qui étaient au pouvoir ne se sont pas aperçu qu'ils se trouvaient dans la situation où Staline avait toujours voulu qu'ils soient... Pour cela, il n'y a pas eu besoin d'un “changement d'alliance”, mais seulement d'un dosage adéquat des aides à l'Union Soviétique et des opérations contre l'Allemagne » (p. 134). Topitsch écrit avec raison que c'est ainsi que l'Amérique et l'Angleterre ont gâché le rôle d'arbitres du monde qui leur était tombé entre les mains. En jouant sur les 2 tableaux, ils auraient évité la soviétisation de l'Europe centrale et orientale.

À l'avant-dernière page de son livre, Topitsch évoque « Roosevelt empétré dans l'internationalisme maçonnique ». En écrivant cette phrase, il fait allusion aux conspirations qui se trament dans les coulisses de l'histoire. Mais il faudrait encore écrire un livre entier sur ces conspirations qui mènent le monde : il serait capital pour tous ceux qui veulent appréhender la vérité historique dans toute sa lumière ; pour l'écrire, il nous faudrait évidemment des historiens capables d'étayer leurs preuves.

Terminons par une remarque critique : nous nous sommes préoccupé à plusieurs reprises des “conversations avec Hitler” de Hermann Rauschning. Cet ouvrage, si largement diffusé, considéré comme un “classique”, est décortiqué aujourd'hui par un historien suisse, membre du Centre de Recherches historiques d'Ingolstadt (Zeitgeschichtliche Forschungsstelle Ingolstadt). Conclusion de ses recherches : ce best-seller est une compilation de récits falsifiés.

► Dr. Karl Otto Braun.