Langbehn

« Ramener les hommes à la nature et à la simplicité, loin de l'artifice et du raffinement,

telle est ma vocation. »

Dans une étude esthétique s’inscrivant dans le courant du Heimatkunst, Rembrandt als Erzieher (Rembrandt éducateur, 1890), Julius Langbehn, à travers la personnalité de l’artiste, chante la mystique profonde du Nord-Ouest européen, sa lumière propre qui est en même temps paysage spirituel, et suggère une synthèse entre la rudesse froide mais vertueuse du Nord et l’enthousiasme du Sud. L’investigation pluridisciplinaire mêlant notamment histoire de l’art, écoute des mystiques panthéistes, histoire événementielle et géographie manifeste bien une Weltanschauung telle que la définit Mohler. Rembrandt, présenté comme le protagoniste exemplaire d’un art à la fois populaire et noble, interpelle la nécessité quasi-vitale de reconstituer un "peuple" en insufflant un esprit communautaire aux individus atomisés. La dénonciation des excès du monde moderne, défini comme une "non-nature", le retour à l’assiette tellurique de toute culture aura une influence notoire sur le mouvement völkisch et les Wandervögel. « Il ne faut pas opposer de manière artificielle, trop tranchée, les concepts d'État et de peuple, de peuple et d'hommes cultivés, il faut les rapprocher en une harmonie naturelle. Cette harmonie est le point culminant de l'éducation de l'individu et du peuple, qui ne doit pas diviser mais réconcilier, unir le haut et le bas, l'extérieur et l'intérieur de la vie humaine. »

Dans une étude esthétique s’inscrivant dans le courant du Heimatkunst, Rembrandt als Erzieher (Rembrandt éducateur, 1890), Julius Langbehn, à travers la personnalité de l’artiste, chante la mystique profonde du Nord-Ouest européen, sa lumière propre qui est en même temps paysage spirituel, et suggère une synthèse entre la rudesse froide mais vertueuse du Nord et l’enthousiasme du Sud. L’investigation pluridisciplinaire mêlant notamment histoire de l’art, écoute des mystiques panthéistes, histoire événementielle et géographie manifeste bien une Weltanschauung telle que la définit Mohler. Rembrandt, présenté comme le protagoniste exemplaire d’un art à la fois populaire et noble, interpelle la nécessité quasi-vitale de reconstituer un "peuple" en insufflant un esprit communautaire aux individus atomisés. La dénonciation des excès du monde moderne, défini comme une "non-nature", le retour à l’assiette tellurique de toute culture aura une influence notoire sur le mouvement völkisch et les Wandervögel. « Il ne faut pas opposer de manière artificielle, trop tranchée, les concepts d'État et de peuple, de peuple et d'hommes cultivés, il faut les rapprocher en une harmonie naturelle. Cette harmonie est le point culminant de l'éducation de l'individu et du peuple, qui ne doit pas diviser mais réconcilier, unir le haut et le bas, l'extérieur et l'intérieur de la vie humaine. »

Dans les années 90 du siècle passé, la bourgeoisie cultivée allemande, la Bildungsbürgertum, a été saisie par un malaise culturel, qui s'était lentement insinué dans les esprits à partir de la fondation du IIe Reich et avait atteint son point culminant dans l'atmosphère “fin-de-siècle” vers 1900. Dans cette époque de désorientement culturel où l'on recherchait de nouvelles voies, un nouveau livre est paru avec un titre tout aussi prophétique que mystérieux : Rembrandt als Erzieher – Vom einen Deutschen (Rembrandt comme éducateur – Par un Allemand). L'auteur restait en effet anonyme. Mais son livre deviendra vite l'un des plus gros succès de librairie du siècle. Édité pour la première fois en 1890, il connaîtra 43 éditions rien que dans les 3 années suivantes.

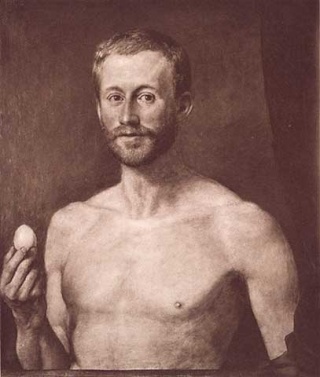

L'auteur, August Julius Langbehn, est pratiquement tombé dans l'oubli aujourd'hui. Né en 1851 dans le Nord du Slesvig/Schleswig dans la famille d'un vice-recteur de Gymnasium, Langbehn sombra vite dans la détresse matérielle après la mort prématurée de son père, ce qui ne l'empêcha pas, à terme, de s'inscrire dans les universités de Kiel et de Munich dès 1869, où il termina des études de philologie et de science naturelle. Après un long voyage en Italie, il se tourna finalement vers l'archéologie des premiers âges de la Grèce antique. Il termine ces études en 1880 et rédige un mémoire. Pendant et après ses études, qui ont duré dix ans, Langbehn a vécu une existence nomade, instable et très précaire. Mais jamais il n'a exercé de profession parallèle ; pendant longtemps, il n'a vécu que de petites publications ou des dons de quelques mécènes comme le peintre Wilhelm Leibl et Hans Thoma.

Le livre Rembrandt als Erzieher est le reflet de la conception que Langbehn se faisait de la vie. En plein milieu d'un siècle scientifique, perclus de positivisme et de modernité, d'un siècle qui voit émerger partout des mégapoles où croît démesurément l'importance de l'économie et du capital, Langbehn voulait annoncer et préfigurer une ère nouvelle placée sous l'enseigne de cet esprit prémoderne que fut l'idéalisme, un esprit qu'il espérait capable de propulser dans l'avenir le meilleur de la culture allemande. En écrivant ce livre, Langbehn était l'un des premiers en Allemagne à affirmer ouvertement, dans un langage clair, ce qu'une grande partie des bourgeois cultivés allemands ressentait confusément. Langbehn écrivait ainsi avec ses propres mots — et portés par d'autres intentions — ce qu'avant lui Nietzsche et Paul de Lagarde avaient exprimé dans leurs critiques de la culture européenne : à l'effondrement du système des valeurs qui avait dominé jusque là, il fallait répondre par un retour conscient aux valeurs spécifiques de son propre peuple. Pour Langbehn, outre le retour aux sources de la paysannerie allemande, il fallait aussi s'adonner totalement à l'art. Un art véritable, pensait-il, ne pouvait émerger et s'amplifier qu'au départ de cette force intacte du paysannat allemand, non encore appauvri dans ses instincts. C'est la raison pour laquelle les attaques critiques de Langbehn contre la culture dominante concernaient en première instance le scientisme. Par haine contre toutes les formes d'intellectualisme, il avait déchiré son propre diplôme de doctorat et l'avait renvoyé chez le doyen de l'université de Munich, afin d'être rayé de la liste des diplômés. À une culture trop savante et trop compilatoire, il opposait la simplicité comme « médicament pour les maux du présent ».

Le livre Rembrandt als Erzieher est le reflet de la conception que Langbehn se faisait de la vie. En plein milieu d'un siècle scientifique, perclus de positivisme et de modernité, d'un siècle qui voit émerger partout des mégapoles où croît démesurément l'importance de l'économie et du capital, Langbehn voulait annoncer et préfigurer une ère nouvelle placée sous l'enseigne de cet esprit prémoderne que fut l'idéalisme, un esprit qu'il espérait capable de propulser dans l'avenir le meilleur de la culture allemande. En écrivant ce livre, Langbehn était l'un des premiers en Allemagne à affirmer ouvertement, dans un langage clair, ce qu'une grande partie des bourgeois cultivés allemands ressentait confusément. Langbehn écrivait ainsi avec ses propres mots — et portés par d'autres intentions — ce qu'avant lui Nietzsche et Paul de Lagarde avaient exprimé dans leurs critiques de la culture européenne : à l'effondrement du système des valeurs qui avait dominé jusque là, il fallait répondre par un retour conscient aux valeurs spécifiques de son propre peuple. Pour Langbehn, outre le retour aux sources de la paysannerie allemande, il fallait aussi s'adonner totalement à l'art. Un art véritable, pensait-il, ne pouvait émerger et s'amplifier qu'au départ de cette force intacte du paysannat allemand, non encore appauvri dans ses instincts. C'est la raison pour laquelle les attaques critiques de Langbehn contre la culture dominante concernaient en première instance le scientisme. Par haine contre toutes les formes d'intellectualisme, il avait déchiré son propre diplôme de doctorat et l'avait renvoyé chez le doyen de l'université de Munich, afin d'être rayé de la liste des diplômés. À une culture trop savante et trop compilatoire, il opposait la simplicité comme « médicament pour les maux du présent ».

Bien que Langbehn se soit considéré comme un aristocrate, il était un défenseur véhément de la “communauté populaire” (Volksgemeinschaft). Très tôt, il souleva la question sociale et voulut dépasser les clivages entre classes. Peu sensible aux contradictions, il réclamait l'avènement d'un Ständestaat et un retour de l'aristocratie au pouvoir, de façon « à ce que chacun puisse conserver sa dignité à sa place et faire valoir sa personnalité », et « se soumettre volontairement à ceux qui sont au-dessus de lui ».

Le catholicisme d'un éternel enfant

À juste titre, on a reproché à Langbehn d'avoir produit un mauvais livre à l'écriture trop pathétique, un livre illisible véhiculant dans ses idées beaucoup trop de contradictions : une “rhapsodie d'irrationalisme” (Fritz Stern). D'autres en revanche le nommaient un “visionnaire”, un “homme à la quête de Dieu” ou un “héraut dans le désert”. C'est un fait : pendant toute sa vie, Langbehn a cherché. Issu d'un foyer au protestantisme strict, il se convertit en 1900 au catholicisme, dans l'espoir d'y trouver l'« holicité originelle perdue ». À ce propos, il a dit : « J'ai toujours été enfant et c'est en tant qu'enfant que je me sens attiré par la nature maternelle de l'Église catholique ». C'est justement parce que le nationalisme et l'idée grande-allemande chez Langbehn ont pris ultérieurement des formes plus catholiques et que sa critique de la culture dominante s'en ressentait, que les nationaux-socialistes ont pris leurs distances par rapport à son œuvre. Son ouvrage principal, Rembrandt als Erzieher, a encore connu une édition en 1943 — sans doute parce qu'il avait des connotations antisémites — mais depuis longtemps déjà la diffusion de ses ouvrages ne recevait plus aucun soutien.

Mais c'est essentiellement dans le Mouvement de jeunesse [Jugendbewegung] que l'influence de Langbehn a duré le plus longtemps sans fléchir. Le fondateur du mouvement Wandervogel, Karl Fischer, le pédagogue et réformateur Ludwig Gurlitt, de même que Hans Blüher, étaient des disciples de Langbehn. Après la mort de Langbehn lors de son voyage à Rosenheim en 1907, il fut, selon ses vœux, enterré dans le village de Puch, près de Fürstenfeldbruck, sous un tilleul qui avait servi de toit à Sainte-Édigna au Moyen-Âge. Les garçons et les filles du Mouvement de jeunesse ont fait de cette tombe un lieu de pélérinage. Ils voulaient honorer le Rembrandtdeutscher et se souvenir de lui.

► Frank Lisson, Nouvelles de Synergies Européennes n°29, 1997. (article tiré de Junge Freiheit n°18/1997, tr. fr. : RS)

◘ Bibliographie :

- B. Momme Nissen, Der Rembrandtdeutsche Julius Langbehn, Herder, Freiburg, 1929.

- Charles Andler, Le Pangermanisme philosophique : 1800-1914, L. Conard, Paris, 1917.

- E. Seillière, Morales et religions nouvelles en Allemagne : Le néoromantisme au-delà du Rhin, Payot, 1927, pp. 69-125 ;

- H. Chatellier, « Julius Langbehn : un réactionnaire à la mode en 1890 » (Revue d'Allemagne n°1/1982, repris dans : La "Révolution conservatrice" dans l’Allemagne de Weimar, L. Dupeux dir., Kimé, 1992, pp. 115-128) ;

- Fritz Stern, Politique et désespoir - Les ressentiments contre la modernité dans l'Allemagne préhitlérienne (1961, éd. fr. A. Colin, 1990) ;

- A. Chalard-Fillaudeau, Rembrandt, l'artiste au fil des textes (Harmattan, 2004) [notice] ;

- J. Le Rider, « Rembrandt de Langbehn à Simmel : du clair-obscur de "l'âme allemande" aux couleurs de la modernité » (revue Sociétés n°37, 1992).

- Wandervogel, Révolte contre l’esprit bourgeois, K. Hoffkes, éd. Crève-tabous.

« Langbehn, dans son Rembrandt als Erzieher (Rembrandt éducateur, 1890), donnait la clef de cette transformation : le mysticisme était la machine cachée qui pouvait transmuer la science en art. La nature, le romantisme et le mysticisme constituaient les fondements de cette idéologie. Ce n’était pas un simple hasard si Eugen Diedrichs, qui fit tant pour populariser cette vision du monde, était également éditeur de Bergson. Il voyait chez le philosophe français un mysticisme, une ’’nouvelle philosophie irrationaliste’’, et croyait que l’Allemagne ne pouvait évoluer qu’en opposition au rationalisme. », G.L. Mosse, La Révolution fasciste : vers une théorie générale du fascisme, Seuil, 2003, p. 161 [cité par JM Del Percio].

Nietzsche, Langbehn, Stefan George : les racines intellectuelles

En 1952, Michael Jovy, ancien des mouvements de jeunesse bündisch, adversaire de l’absorption de ceux-ci par le régime national-socialiste, arrêté en 1939 pour avoir illégalement poursuivi les activités de son Bund, ambassadeur de la RFA en Roumanie et dans divers pays du Tiers-Monde après la guerre avait publié un ouvrage historique sur l’expérience des mouvements de jeunesse. Cet ouvrage, précieuse mine d’informations, est à nouveau disponible. Que nous enseigne-t-il et nous révèle-t-il plus particulièrement ? Les racines intellectuelles, spirituelles et idéologiques de la pensée bündisch, l’idéal national des mouvements de jeunesse, l’idéal social qu’ils ont déployé sous Weimar, la notion de peuple qui sous-tendait leur action.

En 1952, Michael Jovy, ancien des mouvements de jeunesse bündisch, adversaire de l’absorption de ceux-ci par le régime national-socialiste, arrêté en 1939 pour avoir illégalement poursuivi les activités de son Bund, ambassadeur de la RFA en Roumanie et dans divers pays du Tiers-Monde après la guerre avait publié un ouvrage historique sur l’expérience des mouvements de jeunesse. Cet ouvrage, précieuse mine d’informations, est à nouveau disponible. Que nous enseigne-t-il et nous révèle-t-il plus particulièrement ? Les racines intellectuelles, spirituelles et idéologiques de la pensée bündisch, l’idéal national des mouvements de jeunesse, l’idéal social qu’ils ont déployé sous Weimar, la notion de peuple qui sous-tendait leur action.

Au départ apolitique et extrêmement idéaliste, le mouvement de jeunesse ne visait qu’à construire un « Reich de la jeunesse », indépendant des compromissions du monde adulte. Ses adversaires lui ont reproché ce réflexe de fuite, de recours à la marginalité. Mais malgré ce refus du monde généré par les idées dominantes et par les institutions officielles, le mouvement de jeunesse n’avait nullement rompu avec les idées nouvelles naissantes et gardait pied dans le monde anticipateur de la métapolitique. Petit à petit, les garçons et les filles des mouvements de jeunesse acquerront, souvent sous la pression des événements (guerre civile, montée des partis extrémistes, crise économique, chômage affolant), une conscience politique particulière. Quels sont dès lors les auteurs qui les ont aidés dans leurs réflexions, qui leur ont servi de guides dans ce processus de maturation intérieur ?

Pour Jovy, il y a surtout 3 noms : Frédéric Nietzsche, Paul de Lagarde et Julius Langbehn. L’influence de Nietzsche est considérable. C’est surtout son Zarathoustra qui est déterminant dans l’évolution intellectuelle des chefs des mouvements de jeunesse. Dans Zarathoustra, en effet, Nietzsche évoque la destruction des « vieilles tables de loi », l’avènement des vrais besoins et la mort des faux besoins illusoires ; il exprime sa haine des philistins du savoir et annonce la venue d’une nouvelle humanité. Dans l’interprétation des jeunes de l’époque, ce message nietzschéen implique la nécessité de construire, à partir de la jeunesse volontairement retranchée du monde philistin des adultes, cette humanité nouvelle enfin débarrassée des « vieilles tables de la loi ».

Julius Langbehn, auteur d’un livre d’esthétique au succès retentissant, Rembrandt als Erzieher (Rembrandt comme éducateur), a exercé une influence capitale sur le fondateur du Wandervogel, Karl FIischer. Jovy n’est guère explicite — et c’est très dommage — sur l’impact de Langbehn. L’Américain Gary D. Stark nous éclaire à ce sujet (1) : Langbehn, comme Wagner, pensait que l’art avait une vocation révolutionnaire, capable de racheter l’humanité des affres et des déchéances de la culture bourgeoise individualiste. Dans son Rembrandt (op. cit.), Langbehn considère l’art comme une force irrationnelle et anti-intellectualiste à opposer à la raison et au scientisme des bourgeois. Cette force, cette puissance est naturellement enracinée dans l’âme collective du peuple et se manifeste en tant qu’expression du génie populaire, de la force vitale de la nation. Et puisque l’art est le « vrai », l’incontournable, le soubassement inaliénable, la politique doit lui être soumise. L’art est le génie du peuple et la politique doit dès lors respecter ce génie et en devenir l’humble servante. Le déclin artistique, c’est le déclin provoqué par la soumission de l’art aux politiciens bourgeois et à leur culte matérialiste et vulgaire de l’efficience économique. Langbehn injecte ainsi un humanisme radical dans le corpus doctrinal des mouvements de jeunesse.

Julius Langbehn, auteur d’un livre d’esthétique au succès retentissant, Rembrandt als Erzieher (Rembrandt comme éducateur), a exercé une influence capitale sur le fondateur du Wandervogel, Karl FIischer. Jovy n’est guère explicite — et c’est très dommage — sur l’impact de Langbehn. L’Américain Gary D. Stark nous éclaire à ce sujet (1) : Langbehn, comme Wagner, pensait que l’art avait une vocation révolutionnaire, capable de racheter l’humanité des affres et des déchéances de la culture bourgeoise individualiste. Dans son Rembrandt (op. cit.), Langbehn considère l’art comme une force irrationnelle et anti-intellectualiste à opposer à la raison et au scientisme des bourgeois. Cette force, cette puissance est naturellement enracinée dans l’âme collective du peuple et se manifeste en tant qu’expression du génie populaire, de la force vitale de la nation. Et puisque l’art est le « vrai », l’incontournable, le soubassement inaliénable, la politique doit lui être soumise. L’art est le génie du peuple et la politique doit dès lors respecter ce génie et en devenir l’humble servante. Le déclin artistique, c’est le déclin provoqué par la soumission de l’art aux politiciens bourgeois et à leur culte matérialiste et vulgaire de l’efficience économique. Langbehn injecte ainsi un humanisme radical dans le corpus doctrinal des mouvements de jeunesse.

Paul Bötticher, alias Paul de Lagarde, analyste protestant de la Bible, réformateur religieux qui avait désiré transformer et germaniser le christianisme, est le troisième pionnier de la philosophie bündisch selon Jovy. Parallèlement à ses études philosophiques et théologiques (2), Paul de Lagarde avait déploré, dans un écrit plus polémique, l’évanouissement de l’idéalisme dans la jeunesse. La restauration d’une religion propre à l’Allemagne, synthétisant les acquis du catholicisme médiéval et du protestantisme luthérien, aurait rétabli cet idéalisme, impulseur, à l’échelle du peuple, d’une qualité spirituelle.

Mis à part ce grand classique allemand qu’est Hölderlin — dont l’Hypéron eut une influence considérable sur l’idéologie de la jeunesse — la puissance des formes lyriques de Stefan George et son appel à la constitution d’un « nouveau Règne » prirent une place de choix dans les lectures des chefs de la jeunesse. L’idée de Bund (ligue) chez George correspond à l’idée d’une communauté de culte qui ne tire pas sa justification d’une quelconque extériorité mais de son fond propre. Ainsi, dans les écrits d’un mouvement scout de l’époque, on trouve la phrase suivante : « La communauté, c’est la sphère dont la surface s’arrondit partout, à équidistance avec son propre centre. C’est ainsi qu’elle rayonne en toutes directions. Jamais elle ne finit ni ne commence ». Cet ésotérisme, en apparence un peu abscons, démontre le culte de la forme parfaite, sphérique, qu’a déployé l’idéalisme philosophique et artistique de cette Allemagne marginale au plan politique, omniprésente au plan métapolitique. Le symbolisme de la sphère, que l’on retrouve aussi chez Guénon, implique l’idée d’une perfection primordiale qu’il s’agit de restaurer dans le « Nouveau Règne ».

Parmi les autres influences subies par le Mouvement de jeunesse — au départ totalement apolitique, répétons-le — Jovy cite l’œuvre de Mœller van den Bruck et le Déclin de l’Occident d’Oswald Spengler. Ces 2 auteurs prônaient une synthèse entre prussianisme et socialisme, c’est-à-dire entre, d’une part, l’esprit ascétique, protestant et militaire qui construit la liberté par la vigilance collective et, d’autre part, le solidarisme populaire, hostile au libéralisme pillard de la bourgeoisie qui affame les plus démunis et les empêche d’accéder à la culture et à l’art, tels que les concevaient Wagner et Langbehn.

Sur la base du même corpus doctrinal et de la même vision humaniste tirée de Langbehn, se constituent une « gauche » et une « droite » au sein du Mouvement de jeunesse d’inspiration bündisch. La « gauche » évoluera, en gros, vers le national-bolchévisme (l’idéologie nationale-révolutionnaire) de Niekisch et de Karl-Otto Paetel, tous 2 victimes de la répression nazie. À cause de celle-ci, certains passeront au communisme, se mettant, souvent contre leur gré, au service d’un autre totalitarisme. La « droite », elle, se retrouvera dans les écrits de l’élitiste Edgar J. Jung, conservateur éliminé lors de la « nuit des longs couteaux » du 30 juin 1934.

Dans l’optique — antérieure à la prise du pouvoir par les Nazis — du Mouvement de jeunesse, la Nation est une matrice d’humanisme, de formes sublimes, de sens. Elle n’est pas simple quantité destinée à asseoir une puissance matérielle, à satisfaire les traîneurs de sabre ou les industriels et les commerçants avides de profit. La question sociale est le corollaire de ce nationalisme humaniste. Elle doit être résolue pour que tous les membres de la communauté populaire puissent également participer à la genèse de cet humanisme, sans avoir à subir les effets négatifs de la disette matérielle, de l’indigence causée par les manipulations de marché provoquées, elles, par le système marchand. Dans ce sens, le capitalisme constitue un obstacle à l’éclosion de l’humanisme national (à juxtaposer aux autres humanismes nationaux pour que la terre entière puisse receler le maximum d’humanismes possibles).

En résumé, la jeunesse bündisch a déployé son travail politique selon 5 grands axes :

• 1) Elle a voulu transposer l’idéal de l’époque communautaire du Bund, qui ne connaissait ni classes ni privilèges dans les partis politiques de l’Allemagne de Weimar progressiste libérale.

• 2) L’objectif de son travail politique, c’est de réaliser le peuple idéal au sein du Bund, au sein de la « jeune nation » qui préfigurera ainsi le « nouveau Règne ».

• 3) Par humanisme, elle nie aussi bien les vieux intérêts de classe portés par les partis que les extrémismes radicaux et fanatiques (NC et Nazis).

• 4) L’écolage politique se fait par acquisition de connaissances au sein même du Bund. Cet écolage intériorise l’humanisme, le grave dans le cœurs des membres. En cela, il demeure éloigné de toutes espèces de propagande, assises sur de simples slogans éphémères et superficiels.

• 5) Les membres du Bund se perçoivent comme la future « élite » de la nation ; celle qui connaîtra les fondements du « nouveau Règne » et les traduira en mesures concrètes.

Jovy retrace, dans son livre, les démêlés entre cet humanisme du Mouvement de jeunesse et le national-socialisme hitlérien. L’humanisme, apolitique puis surpolitique sur base d’une vision métapolitique solide, était incompatible avec les simplismes de la propagande.

♦ Michael Jovy, Jugendbewegung und Nationalsozialismus, Lit Verlag, Münster, 1984, 215 p.

► Michel Froissard, Vouloir n°28/29, 1986.

◘ Notes :

1) cf. Gary D. STARK, Entrepreneurs of Ideology : Neoconservative Publishers in Germany, 1890-1933, Univ. of North Carolina Press, Chapel Hill, 1981.

2) cf. Jean FAVRAT, La pensée de Paul de Lagarde (1827-1891) : Contribution à l’étude des rapports de la religion et de la politique dans le nationalisme et le conservatisme allemands au XIXe siècle, Thèse présentée devant l’Université de Paris IV, le 29 mai 1976, diffusion Honoré Champion, 1978. Cf. aussi sa contribution « Conservatisme et modernité : le cas de Paul de Lagarde », in Louis Dupeux (dir.), La ‘Révolution conservatrice’ dans l’Allemagne de Weimar, Kimé, 1992, pp. 99-114.

DOSSIER REMBRANDT

Oswald Spengler notait un jour amèrement : « Un jour le dernier portrait de Rembrandt et le dernier morceau de Mozart cesseront d’exister – même si un morceau de toile ou une feuille de partition auront été conservés – parce que le dernier œil ou la dernière oreille qui auraient pu recevoir leur message auront désormais disparu ». Mais qui est vraiment Rembrant ? Il serait un peu rapide de le considérer comme la sublime quintessence de l’esprit hollandais du XVIIe siècle ; il est dans son art des qualités qui le rattachent plus étroitement à des courants européens qu’à des genres typiquement hollandais : « la particularité de Rembrandt, c’est qu’il s’est non seulement détourné de l’art hollandais de la description mais également de la conception italienne de la peinture narrative » (S. Alpers, L’art de dépeindre, Gal.). Sa touche si particulière (à l’empâtement loin du fini parfait ambitionné par ses contemporains), son refus de se cantonner à une spécialisation (pour mieux transcender les genres), ses "sujets bas" décrivant la vie authentique éclairée de l’intérieur selon les Romantiques, sa création d’un langage pictural détaché du mimétisme du réel (sa fascination de la cécité est révélatrice de son attention à la part de vérité des êtres et du monde), sa suprême intelligence du clair-obscur qui loin des abrupts contrastes caravagesques et grâce à de subtils passages entre l’ombre et la lumière traduit autant une psychologie des profondeurs qu’une spiritualité nouvelle retenue et fervente, voilà les qualités de cet artiste sans concession qui nous donne aussi à voir une facette de l’âme européenne se trouvant aux prises avec l’ambivalence de la sécularisation. 2 études pénétrantes nous serviront de présentation : l’une de René Huyghe issue de L’art et l’âme (1960, Flammarion), l’autre d’Elie Faure issue de L’art moderne (1920, auj. en livre de poche).

Oswald Spengler notait un jour amèrement : « Un jour le dernier portrait de Rembrandt et le dernier morceau de Mozart cesseront d’exister – même si un morceau de toile ou une feuille de partition auront été conservés – parce que le dernier œil ou la dernière oreille qui auraient pu recevoir leur message auront désormais disparu ». Mais qui est vraiment Rembrant ? Il serait un peu rapide de le considérer comme la sublime quintessence de l’esprit hollandais du XVIIe siècle ; il est dans son art des qualités qui le rattachent plus étroitement à des courants européens qu’à des genres typiquement hollandais : « la particularité de Rembrandt, c’est qu’il s’est non seulement détourné de l’art hollandais de la description mais également de la conception italienne de la peinture narrative » (S. Alpers, L’art de dépeindre, Gal.). Sa touche si particulière (à l’empâtement loin du fini parfait ambitionné par ses contemporains), son refus de se cantonner à une spécialisation (pour mieux transcender les genres), ses "sujets bas" décrivant la vie authentique éclairée de l’intérieur selon les Romantiques, sa création d’un langage pictural détaché du mimétisme du réel (sa fascination de la cécité est révélatrice de son attention à la part de vérité des êtres et du monde), sa suprême intelligence du clair-obscur qui loin des abrupts contrastes caravagesques et grâce à de subtils passages entre l’ombre et la lumière traduit autant une psychologie des profondeurs qu’une spiritualité nouvelle retenue et fervente, voilà les qualités de cet artiste sans concession qui nous donne aussi à voir une facette de l’âme européenne se trouvant aux prises avec l’ambivalence de la sécularisation. 2 études pénétrantes nous serviront de présentation : l’une de René Huyghe issue de L’art et l’âme (1960, Flammarion), l’autre d’Elie Faure issue de L’art moderne (1920, auj. en livre de poche).

◘ Rembrandt et les profondeurs intimes

[Ci-dessous : Philosophe en méditation, 1632, Louvre. « Ces petits philosophes de Rembrandt sont des philosophes enfermés. Ils mûrissent encore dans le poêle. Un rayon de soleil enfermé avec eux éclaire leur chambre de pierre, ou, plus exactement, crée une conque de clarté dans la grandeur obscure d'une chambre. L'hélice d'un escalier en vis qui descend des ténèbres, la perspective d'une galerie déserte introduisent ou accroissent insensiblement l'impression de considérer l'intérieur d'un étrange coquillage qu'habite le petit animal intellectuel qui en a sécrété la substance lumineuse. L'idée de reploiement en soi-même, celle de profondeur, celle de la formation par l’être même de sa richesse de connaissance, sont suggérées par cette disposition qui engendre vaguement, mais invinciblement, des analogies spirituelles. L'inégalité de la distribution de la lumière, la forme de la région éclairée, le domaine borné de ce soleil captif d'une cellule où il définit et situe quelques objets et en laisse d'autres confusément mystérieux, font pressentir que l'attention et l'attente de l'idée sont le sujet véritable de la composition. La figure même du petit être pensant est remarquablement située par rapport à la figure de la lumière. » (P. Valéry, Le Retour de Hollande, Gal.) Si la recherche de vérité prend une grande importance pour les peintres du Nord, Rembrandt exacerbe le tragique de la conscience individuelle par-delà les secousses sociales, religieuses, politiques qui traversent les Pays-Bas du Nord, alors entrepôt commercial du monde.]

On parle toujours du réalisme hollandais : il est entendu, depuis Taine, que l'art batave s'est confiné dans l'observation fidèle des apparences, parce que ce peuple de bourgeois et de commerçants pratiques n'était pas capable de chercher au-delà. Singulière définition qui ne laisse échapper précisément que les plus grands artistes des Pays-Bas et les réduit au rôle d'inexplicables exceptions ! Avant d’être un réaliste, Ruisdaël est un poète ; Vermeer aussi. Mais c'est le surnaturel même de la poésie qui éclate avec Rembrandt. Qui nierait pourtant qu'ils soient profondément de leur pays, de leur race ? Ils en sont seulement les pointes. Disons donc qu'en Hollande le médiocre est et n'est que réaliste alors qu'en Italie il n'est qu’académique. En vérité, pourvu que le regard porte assez loin, tout en Hollande est ouverture sur l'immatériel. Si l'homme ne s'y calfeutre pas entre les 4 murs de sa chambre, s'il passe seulement le seuil de sa porte, il est saisi d'emblée par l'infini de l'espace et du vent, de la terre, du ciel, de l'eau. Comment ne serait-il que matérialiste, ce pays dont Claudel, qui l'a si profondément pénétré, a pu écrire : « La nature ne lui a pas fourni un horizon précis mais seulement cette soudure entre un ciel toujours changeant et une terre qui, par toutes les nuances, va à la rencontre du vide » ?

On parle toujours du réalisme hollandais : il est entendu, depuis Taine, que l'art batave s'est confiné dans l'observation fidèle des apparences, parce que ce peuple de bourgeois et de commerçants pratiques n'était pas capable de chercher au-delà. Singulière définition qui ne laisse échapper précisément que les plus grands artistes des Pays-Bas et les réduit au rôle d'inexplicables exceptions ! Avant d’être un réaliste, Ruisdaël est un poète ; Vermeer aussi. Mais c'est le surnaturel même de la poésie qui éclate avec Rembrandt. Qui nierait pourtant qu'ils soient profondément de leur pays, de leur race ? Ils en sont seulement les pointes. Disons donc qu'en Hollande le médiocre est et n'est que réaliste alors qu'en Italie il n'est qu’académique. En vérité, pourvu que le regard porte assez loin, tout en Hollande est ouverture sur l'immatériel. Si l'homme ne s'y calfeutre pas entre les 4 murs de sa chambre, s'il passe seulement le seuil de sa porte, il est saisi d'emblée par l'infini de l'espace et du vent, de la terre, du ciel, de l'eau. Comment ne serait-il que matérialiste, ce pays dont Claudel, qui l'a si profondément pénétré, a pu écrire : « La nature ne lui a pas fourni un horizon précis mais seulement cette soudure entre un ciel toujours changeant et une terre qui, par toutes les nuances, va à la rencontre du vide » ?

Il en est de la peinture comme d'un miroir (n'en voit-on pas souvent qui font luire avec douceur la pénombre des intérieurs nordiques ?) : pour qui les regarde de loin ils ne sont que reflets exacts et glacés de la réalité qui s'offre à eux. Mais quiconque se penche sur eux et les scrute d'assez près y trouve la révélation de son propre visage, de ses yeux, l'ouverture vers la plus grande exploration de ténèbres intimes : là aussi l'illimité et l'infini. C'est ce qu'a fait Rembrandt : par le pinceau, par la plume, par la pointe du graveur, il a su les évoquer, au moins autant que les paysagistes attentifs aux études sans fin où se diluent les jeux de la lumière et des ombres qui passent.

Promotion de l'individu

Avant Rembrandt, certes, l'art avait déjà traduit la vie intérieure. Mais il n'avait pas songé à l'explorer et à la percevoir ainsi dans le témoignage d'un être personnel, d'un moi. Rembrandt est le premier à réaliser avec plénitude l'œuvre qu'un homme peut tirer de l'expression de sa vie intérieure et particulière. De plus en plus nombreux après lui et jusqu’à nos jours seront ceux qui se voueront à interroger et à manifester le secret de leur âme. Nous en créditons surtout le romantisme mais il savait bien sa dette à Rembrandt en qui il sentait, sur ce point, un précurseur. Il a fallu attendre Musset pour que Fantasio s'exclamât : « Hélas ! Tout ce que les hommes se disent entre eux se ressemble ; les idées qu'ils échangent sont presque toujours les mêmes dans toutes leurs conversations : mais dans l'intérieur de toutes ces machines isolées, quel replis, quels compartiments secrets ! C'est tout un monde que chacun porte en lui ! Un monde ignoré qui naît et meurt en silence ! Quelles solitudes que tous ces corps humains ! » Mais, 2 siècles avant Musset, Rembrandt l'avait pressenti et, le premier, il s'était proposé de faire de son art la révélation de ce monde inconnu. Il y a là un grand tournant de l'histoire de l'art, faisant écho à un grand tournant de l'histoire de la pensée, et même de toute la civilisation occidentale. Cette promotion de l'individu va devenir le signe distinctif des siècles ultérieurs, jusqu'à ce que, de notre temps, elle atteigne la démesure.

Pendant tout le Moyen Âge, et on pourrait dire pendant toute l'Antiquité, l'homme n'avait pas cherché sciemment à se distinguer des autres, sinon par sa qualité, sa perfection ; il n'avait pas cherché à cultiver son originalité innée. À la forte communauté rationnelle de la Grèce et de Rome, le christianisme avait ajouté celle de la foi et de la charité. En son sein, chacun communiait et s'absorbait. Les grands artistes y faisaient l'offrande de leurs dons particuliers, mais ils les appliquaient à dire les mêmes vérités au moyen des mêmes sujets, fixés par une iconographie constante. Semblablement les plus hauts penseurs du Moyen Âge s'appliquaient moins à avoir une expérience privée de leur religion qu'à mettre au service du dogme, de son approfondissement et de son explication, la capacité propre à leur esprit. Seuls les mystiques se retranchaient dans une expérience personnelle, éprouvée en leur for le plus intime, expérience qu'ils pouvaient inciter d'autres à reproduire, mais qu'ils ne pouvaient ni expliquer ni communiquer. C'est pourquoi le Greco seul, qui tendait à rejoindre saint Jean de la Croix, avait déjà affirmé et cultivé les ressources de l'originalité individuelle avant que ne parût Rembrandt.

Mais, depuis, un grand événement s'était produit dans l'histoire de l'Occident : l’apparition du protestantisme. L'historien ne peut effleurer ces problèmes religieux qu'avec beaucoup de délicatesse. Il doit cependant en mesurer les conséquences. Mettre en parallèle les 2 plus hautes figures de l'art du XVIIe siècle aux Pays-Bas, Rembrandt d'une part, Rubens de l'autre, et leurs saisissants contrastes, c'est montrer l'impulsion différente que chacun a reçue de sa confession propre. Du second, Claudel a pu dire : « C'est avec son œuvre tout entière que nous prierons Dieu, car le protestant prie seul, mais le catholique prie dans la communauté de l'Église ». Aussi reste-t-il puissamment humaniste, pierre aux feux singuliers enrobée dans le ciment d'une communauté œcuménique. Il néglige de se particulariser autrement que par sa puissance exceptionnelle, de se distinguer des autres autrement que par l'ampleur de son souffle ; Raphaël aussi dédaigne de trop individualiser et, comme Rubens, il pâtit d'un certain éloignement de notre temps. Rembrandt est tout autre : il repense, il ressent, il imagine, il traduit tout, exclusivement par ses propres moyens. Le protestantisme, dont il est issu, y est pour beaucoup ; on a dit : « un protestant est pape, sa Bible à la main... ».

La discipline hiérarchisée et romaine de l'Église est rompue ; chaque croyant est placé face à face avec les Écritures, seul ou en famille ; il les lit dans sa langue, directement, et non plus enveloppées dans le voile commun du latin ; il lui appartient d'en tirer le sens et la leçon. Il est sorti de l'unanimisme catholique, renforcé par le rituel aux prestiges collectifs. L'artiste protestant vit, de même, dans le tête-à-tête de la Bible, et c'est de sa seule imagination qu'il a fait sortir la vision que lui suggère sa lecture. Les versions sans cesse renouvelées des épisodes sacrés foisonnent désormais pour aboutir aux puissantes initiatives, aux jaillissements bouleversants de Rembrandt.

Un autre fait a été lourd de conséquences pour la destinée future de Rembrandt. La scission religieuse avait séparé les Pays-Bas septentrionaux de Rome, c-à-d. non pas seulement de la Papauté, mais de la latinité, de la solide discipline rationnelle que l'Église avait héritée de l'Empire. Or il se trouve que la frontière séparant les 2 religions s'établit à la limite des zones héréditairement latines : la France hésite et se range finalement du côté de Rome ; les Flandres restent soumises là où la poigne espagnole les retient. Échappent la Hollande, la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre. C'étaient, sauf peut-être le dernier, des pays que l'emprise latine n'avait pas pénétrés en profondeur. Ainsi le germe de l'individualisme protestant est jeté là où les hommes ne sont pas intimement pliés à un rationalisme invétéré, soumis à la solide armature des idées et de leur logique interchangeable. Ils ont donc moins appris à échapper à eux-mêmes, à leurs tendances, à leurs émois ; réciproquement, ils n'ont pas été dotés de moyens aussi efficaces de les ordonner, de les élucider.

À l'écoute de la vie psychologique

Est-ce à dire que Rembrandt est la résultante de ces circonstances historiques ? Non pas, mais il les rencontre en naissant, il entend leurs sollicitations, et, en réponse, il leur donne la richesse exceptionnelle de son génie. Imprévisibles étaient ces fruits de l'arbre, cependant on peut dire de quels sucs l'ont nourri ses racines. Mais pour qu'il y ait arbre, pour qu'il y ait fruit, il faut une progressive poussée, une lente maturation. C'est elle qu'il faut suivre maintenant. Si Rembrandt, dès ses débuts, a été sollicité par le secret de sa vie intérieure, il s'en faut qu'il y ait été admis dès l'abord. L'abondance exceptionnelle de ses autoportraits, dès ses premières recherches, prouve assez que c'est vers lui-même qu'il se tourne pour trouver sa vérité. La fascination du miroir commence. Mais que voit-il ? Lui ? Non, des jeux de physionomie. Sa face est un champ d'expérience pour les expressions, pour les mimiques. Dans ses premières gravures ou peintures, on le voit se pencher attentif. Soudain tout s'anime : il rit, il crie comme de souffrance, il hausse les sourcils dans la stupéfaction ou bien les fronce dans la colère. À vrai dire, il tâtonne en quête de son moi. Il en est encore à l'idée que la vie intérieure se lit dans les expressions signifiées par les muscles en mouvement ; il reste fidèle encore à la tradition magistralement inaugurée par Léonard de Vinci et ses dessins, disséquant la vie morale dans les transformations de la face. Et pourtant, au même moment, par une prescience singulière, Rembrandt peint des figures de vieillards immobiles, reclus en eux-mêmes, lourds de méditation.

Là s'ouvre sa voie future. Mais il ne la rencontre que d'instinct : il ne la comprend pas encore : il n'en prend pas encore possession. Houbraken, qui, à peu d'années près, aurait pu être son contemporain, vante ses œuvres « où les émotions de l'âme, devant des événements si divers, sont exprimées avec tant d'art et de clarté, dans leurs traits essentiels... ». Le Rembrandt de cette époque n’est si bien compris par le public d'alors que par ce malentendu qui fait encore chercher à l'extérieur un secret qui n'existe que dans les profondeurs. Et, en effet, le Rembrandt d'alors, celui que choisit la société d'Amsterdam qui le comble de commandes, étudie l'homme surtout dans ses manifestations apparentes. Les portraits sont en action, les gestes et les expressions sont cultivés comme sur la scène d'un théâtre où il importe d’être intelligible aux yeux. La première Leçon d'anatomie, celle du professeur Tulp, en 1632, est un éblouissant ensemble de variations sur l'homme attentif. Pendant dix ans, jusqu’à la tumultueuse Ronde de nuit, qui sera comme la retraite de tous ces personnages sortant de scène, nombre de portraits multiplieront les gestes, l'animation. Curieusement se répondent. en 1633, le Constructeur de navires se retournant vers sa femme qui entre et qui tient encore la porte d'une main en tendant un billet de l'autre, et, en 1641, Le Prédicateur mennonite qui, le bras levé et la bouche ouverte, abandonne par une volte-face sa table et sa tâche pour s'adresser à son épouse.

Rembrandt alors tout entier s'extériorise. Dans ses portraits il apparaît gai, brillant, avide, surtout avide : la lèvre sensuelle, la narine gourmande, l’œil impatient d'enregistrer et d'absorber. Il est bien le jeune peintre à la mode à qui tout réussit : les commandes, la célébrité, l'amour, celui de sa femme Saskia épousée en 1634.

On est dans la première moitié du siècle : la Hollande ne s'est retranchée que peu à peu de la communauté flamande, à mesure qu'elle prenait conscience de ses destinées particulières. Peut-être n'a-t-on pas assez souligné combien les premières générations de peintres hollandais, ceux de l'école d'Utrecht, Franz Hals et son groupe, les petits maîtres de tabagies et de scènes militaires, ont encore un sens matériel, populaire de la vie. Quand Rembrandt, en 1636, peint sa si charnelle Danaé, arrosée par la pluie d'or et l'accueillant de son bras tendu, quand il exécute des natures mortes de gibier ou ses Noces de Samson, est-il éloigné de l'ardeur sensuelle de Rubens ? Lui, le grand peintre protestant de la Bible, il est encore mal détaché, au fond, de l'esprit de la Contre-Réforme et capable d'évoquer les grands thèmes, religieux ou artistiques, de l'imagination collective. L'ampleur même des surfaces qu'il peint le démontre : la Ronde de nuit, en 1642, est un tableau où le baroque trouve son écho : ce tumulte, cette dissymétrie, cette projection du sujet qui, sous nos yeux, s'avance, sort de la toile, tout cela n'est pas tellement incompatible avec l'art flamand.

Il ne suffit d'ailleurs pas au Rembrandt de la prospérité de s'extérioriser : il veut encore se multiplier par les vies imaginaires ; il adore se déguiser, se transformer : turban en tête, il sera un Oriental fièrement appuyé sur une canne ; un casque emplumé, un gorgerin d'acier feront de lui un officier. Quel seigneur, quel souverain exotique est-il devenu, dans cette gravure où son col d'hermine se pare de chaînes d'or et où il ramène farouchement un cimeterre sur son épaule ? En 1636, il se voit comme un soudard, la rapière au côté, le torse cuirassé, tenant Saskia sur ses genoux comme une conquête, levant avec allégresse une interminable flûte de vin du Rhin, devant une table surchargée où trône un paon. Pour parler comme la psychologie contemporaine, Rembrandt offre alors l'image du parfait "extraverti", de l'expansif, aurait-on dit jadis. Mais à dater de ce moment précisément s’opère une lente évolution, une progressive reprise de lui-même. On dirait qu'il sent le danger où l'entraîne la réussite.

La descente en soi-même

Vers 1637-1638, Rembrandt retrouve le sentiment du mystère, du surnaturel. Il peint l'ange de lumière faisant basculer la dalle du tombeau : le Christ commence à se lever et, dans un tintamarre de boucliers et d'armes étincelantes, les soldats culbutent, grotesques. Ou bien c'est, auprès du même tombeau dont elle découvre avec stupéfaction le vide, la Madeleine qui se retourne pour recevoir en pleine face la lumière du soleil levant qui vêt de blancheur le Christ jardinier, le Ressuscité, dressé derrière elle. Parfois ce sont simplement des paysages d'ombres, de lueurs, d'orages et de ruines. Parfois ce sont des visages que l'âme insistante habite.

Et puis les événements se précipitent. En 1642, Saskia meurt. Rembrandt rentre en lui-même. Il s'éloigne du public qui, désorienté, l'abandonne peu à peu. Les difficultés financières commencent et iront s'accroissant sans cesse, jusqu'à la faillite de 1656, jusqu'à la vente par saisie de 1658. Rembrandt commence l'expérience de la solitude, par la perte de l’être le plus proche, par l'éloignement des "autres". Il leur tourne le dos, il s'avance seul, en explorateur, dans l'inconnu, anticipant désormais sur les siècles à venir et leur préparant le chemin.

On peut suivre, dans les portraits qu'il continue à faire de lui-même, cette descente progressive dans la solitude. D'abord, puissant, massif, il apparaît semblable à Balzac dans sa robe de bure. Puis la peau se burine de rides, la fermeté des chairs fait place à des bouffissures morbides et surtout le regard, qui naguère happait tout ce qui passait à sa portée, devient rêveur, comme s'il voyait derrière les choses. Un jour même il se fait intérieur ; il n'est plus que le reflet, la lueur externe d'un foyer qui brûle pour nous dans les profondeurs.

C'est bien le problème de la solitude qui est posé et qui désormais hantera de plus en plus l'imagination des individus qui pensent et qui sentent. Peut-être est-ce même dans la philosophie moderne qu'on trouverait le commentaire le plus lucide de ce qui s'accomplit alors en Rembrandt. C’est la solitude seule, qui, selon Karl Jaspers, peut donner accès à "l'existence". Là seulement, ayant échappé à la trame des échanges conventionnels, fùt-ce ceux de la pensée, qui tissent les rapports des hommes, l’être s'appréhende lui-même, et, par lui-même, appréhende la seule réalité qu'il puisse vraiment connaître.

Les hommes du XIXe siècle le ressentiront et commenceront à l'expliquer. Delacroix écrira : « Tout est sujet ; le sujet c'est toi-même » (notons qu'il convient de donner au mot sujet toute la force du sens subjectif qui se répandait alors en France avec la philosophie de Kant). « Ce sont tes impressions, tes émotions devant la nature. C’est en toi qu'il faut regarder et non autour de toi ». Baudelaire, toujours si proche de lui, exprimera-t-il autre chose par ses vers :

(…) le monde,

Hier, demain, toujours nous fait voir notre image.

C'est alors qu'aboutissait le grand courant d'idées dont nous avons observé la naissance. On avait cru jusque-là que tout était susceptible de connaissance et d'explication, d'une connaissance et d'une explication qui étaient fatalement identiques pour tous, à moins que l'on n'acceptât de s'écarter de la vérité. Cette vérité pouvait résider aussi bien dans ce que tout le monde voit d'un même regard que dans ce que tout le monde pense selon une même idée ou une même logique. Et progressivement on découvre que chacun possède une façon de penser différente, que son être est unique. À vrai dire, c'est son être propre, sa nature, que chacun retrouve dans la sensation qu'il reçoit des choses ou dans l'idée qu'il s'en fait.

Il faudra la fin du XVIIIe siècle pour que Fichte, dans un passage de sa Destination de l'Homme (traduit, observons-le, dès 1801), affirme : « Dans toute perception, vous ne percevez que votre propre manière d’être ». Et, dès cette date, le traducteur français, Charles Villers, commente : « Nous n'avons le sentiment de rien qui soit hors de nous et nous n'avons conscience que de notre propre sentiment ». N’était-ce pas énoncer la constatation fondamentale qui est à la base de l'œuvre de Rembrandt et préfacer en même temps tout l'art qui se développera à partir du romantisme ? Si telle est la conviction nouvelle, en effet, l'artiste n'aura plus, ne pourra plus chercher à se conformer à un modèle existant en dehors de lui, que ce soit la réalité visible ou une idée de la beauté identique pour tous. À vrai dire, aucun modèle ne peut plus préexister à l'artiste. Il a à créer son art, à extérioriser sa vision. Rembrandt applique déjà cette conviction, qui l'emportera peu à peu : l'artiste doit moins rester fidèle au monde extérieur que rendre sensible sa manière de voir par l'écart qui sépare son œuvre de la nature commune. L'œuvre d'art devient création pure, apparition d'un ordre nouveau, d'une vision inédite.

Le don du cœur

[Job, détail. « Ce sentiment de l’immanence de la mort a reçu son expression la plus forte chez Rembrandt. La vision de l’actualité de la mort aux côtés de la vie, que nous rencontrons chez Hans Holbein, Mathias Grünewald, Lucas Cranach, Hans Baldung, etc ., vision propre à l’art du Nord, contient un vigoureux sentiment de la présence de la mort, qui loin d’être extérieure à la vie lui confère certains caractères et en détermine le cours. » (Cioran, Solitude et destin)]

Voilà bien ce que Rembrandt aurait pu craindre en découvrant la solitude et en éprouvant le détachement de ses contemporains : l'amer plaisir de se complaire à la vérité perçue dans sa nature unique et secrète. N'éprouvera-t-il pas la tentation de se retirer en lui-même, d'y chercher farouchement une retraite et de s'y complaire dans l'orgueil d’être incommunicable ? Mais en descendant jusqu'au cœur de lui-même, il y trouve un noyau incandescent dont la force brûlante se précipite aussitôt dans les galeries creusées pour l'approche et les transforme en puits jaillissants de feu. Quel feu ? L'amour. Car Rembrandt ne porte pas seulement en lui l'élan qui pousse tout découvreur de richesses personnelles à les communiquer, à les transférer du plan de la valeur intime à celui de la valeur humaine.

Voilà bien ce que Rembrandt aurait pu craindre en découvrant la solitude et en éprouvant le détachement de ses contemporains : l'amer plaisir de se complaire à la vérité perçue dans sa nature unique et secrète. N'éprouvera-t-il pas la tentation de se retirer en lui-même, d'y chercher farouchement une retraite et de s'y complaire dans l'orgueil d’être incommunicable ? Mais en descendant jusqu'au cœur de lui-même, il y trouve un noyau incandescent dont la force brûlante se précipite aussitôt dans les galeries creusées pour l'approche et les transforme en puits jaillissants de feu. Quel feu ? L'amour. Car Rembrandt ne porte pas seulement en lui l'élan qui pousse tout découvreur de richesses personnelles à les communiquer, à les transférer du plan de la valeur intime à celui de la valeur humaine.

Lui possède l'irrésistible générosité d'aimer, les êtres, la nature, Dieu... Il est amour, il est tendresse, il est pitié : il veut réchauffer, illuminer. Peut-être par-là est-il grand entre les grands, puisque chez lui la bonté ne se distingue plus très bien de la beauté. Il lui faut donner : aussi tente-t-il l'aventure de transmettre à autrui ce qu'il a de plus inconnu et de plus irremplaçable. Il y faut un langage nouveau, créé dans la fusion de la forge intérieure. Il surprendra, il choquera : ne sera-t-il pas accusé pendant longtemps, et jusqu'au XIXe siècle encore, d'avoir ignoré le beau, d'avoir cultivé la laideur parce qu'il s'est écarté des "formes" traditionnelles et polies par l'usage ? Mais il s'agissait pour lui d'une bien autre entreprise !

Ainsi l'art de Rembrandt s'explique et s'accomplit par 2 mouvements en apparence opposés : celui qui le porte à s'enfoncer en lui-même mais en même temps celui qui l'incite à rejoindre les autres par le don de ce moi où il semblait qu'il allait s'enfermer. L'aspect même de sa peinture semble traduire symboliquement cette tentative contradictoire : le monde visible semble s'y absorber jusqu'à presque disparaître. L'ombre monte toujours davantage avec les années. La touche du début, trop désireuse de préciser l'objet de ses désirs, se fait plus large, plus vague : mais au moment où il semble que la nuit croissante va achever d'absorber la lumière, une lumière nouvelle, inattendue, sort d'elle. Elle vient des choses ou des êtres : elle émane d'eux. Elle est un rayonnement issu du centre intérieur et qui se répand, écarte les ténèbres, pour venir jusqu’à nous, ainsi qu'une chaleur.

Dans cette obscurité, tout est irradiation, tout est foyer : les perles, l'or, la chair, meurtrie cette fois, celle d'Hendrickje Stoffels, mais tiède et douce. Et surtout cette lumière est dans les regards. Pourtant, ces regards trop tournés vers le monde extérieur, il semble que Rembrandt veuille les résorber à leur tour. Déjà, en sa jeunesse, il avait pressenti sa poésie future, par l'attirance qu'il éprouvait pour les vieillards méditatifs, le front appuyé sur la main, perdus dans leurs songes. Il la trouvera dans la concentration recluse au fond de soi des Philosophes, — il la reconnaîtra, exprimée, presque symboliquement, par les paupières closes des aveugles : il reprendra souvent le thème de Tobie, celui d’Homère, et par-dessus tout le thème de la nuit, qui fait l'obscurité à la manière dont on fait le silence, dans l'attente d'une révélation qui éblouira.

Rembrandt pourra recevoir les coups incessants et implacables du destin : en 1663 c'est Hendrickje Stoffels, la compagne douce et effacée, qui meurt ; en 1668, blessure suprême, c’est le blond Titus, le fils qu'il ne pouvait peindre sans faire rayonner son adoration. Quelques mois plus tard, le 4 octobre 1669, Rembrandt, épuisé, renonce et s'éteint.

Mais plus Rembrandt a été dépouillé par la vie, plus il a répondu par le don. Par chacune de ses œuvres, il a donne inlassablement de la lumière, de la chaleur, de la beauté, mais aussi, car nous parvenons au-delà de la peinture, de la bonté, de l'âme. Seul il a découvert la voie tracée par les grands mystiques, celle qui s'enfonce à travers une nuit croissante, pour découvrir, au-delà d'elle, une autre lumière, dont la source n'est plus physique. Elle vient de l'âme en effet, âme des hommes ou bien âme divine, celle du Christ, qui, dans l'œuvre de Rembrandt, se révèle à d'autres yeux que ceux du corps, comme elle le fit pour les pèlerins d'Emmaüs.

Au-delà de la peinture... N'est-ce pas à un mystique de la fin du Moyen Âge, à Tauler, qu'il faut demander le dernier mot : « L'esprit est transporté au-dessus de toutes les puissances dans une sorte de solitude immense dont nul mortel ne peut parler convenablement. C'est la mystérieuse ténèbre où se cache le bien sans borne ».

◘ Chapitre sur la Hollande, section 4 : Rembrandt.

Au fond, tout Hollandais naît peintre, et il ne peut en être autrement. Pour que ces dons originels mûrissent en quelques cerveaux, s'y organisent, il suffit qu'un moment d'enthousiasme, une courte nécessité d'effort ébranlent une ou 2 générations. Pas de pays au monde où l'histoire et le sol aient plus directement déterminé l'expression plastique de la vie. Et, quoi qu'on en ait dit, Rembrandt n'y a pas échappé. Seulement, il faut s'entendre. Ce que les mille peintres de Hollande prennent pour sujet de leurs toiles, Rembrandt le prend pour élément de ses visions. Là où les autres voient des faits, il saisit des rapports secrets qui identifient au réel sa sensibilité surnaturelle et transportent dans le plan d'une nouvelle Création tout ce qu'il a religieusement emprunte à la Création commune.

Au fond, tout Hollandais naît peintre, et il ne peut en être autrement. Pour que ces dons originels mûrissent en quelques cerveaux, s'y organisent, il suffit qu'un moment d'enthousiasme, une courte nécessité d'effort ébranlent une ou 2 générations. Pas de pays au monde où l'histoire et le sol aient plus directement déterminé l'expression plastique de la vie. Et, quoi qu'on en ait dit, Rembrandt n'y a pas échappé. Seulement, il faut s'entendre. Ce que les mille peintres de Hollande prennent pour sujet de leurs toiles, Rembrandt le prend pour élément de ses visions. Là où les autres voient des faits, il saisit des rapports secrets qui identifient au réel sa sensibilité surnaturelle et transportent dans le plan d'une nouvelle Création tout ce qu'il a religieusement emprunte à la Création commune.

Et comme ceux parmi lesquels il vit n'ont pour lui qu'indifférence, comme son étrange vision passe au-dessus de la foule, il apparaît hors d'elle, et même placé vis-à-vis d'elle dans un état d'antagonisme permanent. Et pourtant il parle sa langue, c'est d'elle qu'il nous entretient, et par là de lui qui tient d'elle ce qui l'a fait souffrir, ce qui l'a fait comprendre, et l'amour, et la haine, avant d'en dominer les passions sentimentales pour mieux pouvoir l'accepter dans sa fatalité vivante et mêler en lui aux autres images du monde pour l’élever avec elles jusqu’à la puissance impartiale de son esprit.

Où donc Rembrandt eût-il pris son or et ses rouges, et cette lumière argentée ou roussâtre où le soleil et la poussière d'eau se mêlent, s'il n’eût toujours vécu à Amsterdam, dans le coin le plus grouillant, le plus sordide de la ville, près des bateaux versant aux quais des loques rouges, de la ferraille rouillée, des harengs saurs, du pain d'épices et la traînée royale des carmins et des jaunes le jour du marché aux fleurs ? À travers la fermentation des rues visqueuses du quartier juif où des chiffons de couleur pendent aux fenêtres, réchauffant de lueurs ardentes l'ombre rousse, il allait, le long des ruelles d’eau qui clapotent et réfléchissent les façades fleuries, les loques peintes, jusqu'au bord de l'Amstel où les grands navires débarquent, dans les soirs enflammés des cités maritimes, les étoffes brodées, les fruits tropicaux, les oiseaux des îles.

Où donc eût-il pris son désir des voyages imaginaires, des lointaines mers entrevues, de cet Orient magique qu'il apercevait comme une poussière dansante dans une flèche de soleil, lorsqu'il faisait descendre un rayon de sa lumière jusque dans les caves en contrebas où filtre l'humidité des canaux ? Et quand il entrait dans ces tanières où les usuriers du ghetto pesaient l'or au trébuchet, où les pauvres s'entassaient par familles, vêtus de haillons roussis, d'oripeaux indiens de rencontre, où les brocanteurs empilaient dans l'obscurité des cuirasses de fer, des armes damasquinées, le cuivre et le cuir travaillés, comment n'y eût-il pas surpris les gestes qu'on ne surveille plus dès qu’on consent à sa misère, les mères dépoitraillées pour faire téter les petits, les vieux mourant sur les paillasses, les plaies qu'on entoure de linges crasseux et l'innocence retrouvée de la faim et de l'amour ?

Il ne nous a pas dit les chemins qu'il dut parcourir pour arriver, de la vision extérieure et joyeuse de cet univers vers pittoresque que lui révélaient ses flâneries, ses achats dans les boutiques, l'entassement dans son atelier de collections hétéroclites, tableaux vénitiens, armes, fourrures, bijoux, animaux empaillés, à la contemplation presque jalouse du visage et du geste humain dans la lumière qu'il composa, pour les éclairer, avec toutes les harmonies des plus lointains soleils et des plus poignantes ténèbres. C'est le secret de sa souffrance. C'est à nous d'accepter et de comprendre en regardant au fond de nous, si nous avons aussi souffert.

Nous savons qu'il fut marié, et heureux de l’être, qu'il aima sa femme Saskia de tous ses sens, peut-être de tout son cœur, la couvrit de bijoux, la peignit nue, habillée, coiffée... Nous savons qu'il fut riche ou du moins vécut comme un riche avec elle, qu'il fut, quand il devint veuf, poursuivi par des créanciers, traqué de logis en logis, puis pauvre, abandonné de ses amis, livré peut-être à la boisson, vivant au jour le jour avec son fils et une servante maîtresse. Et nous savons qu'à mesure qu'il s'enfonça plus avant dans la solitude, sa solitude se peupla. Nous savons que l'expression devint plus concentrée et plus intense cependant que les harmonies superficielles, d'abord presque violentes, s'exaspérant avec la joie de peindre, le rire, l'éclat des joyaux et des vins, se faisaient peu à peu discrètes pour arriver à fondre à la fin leurs ruissellements d'étincelles, leurs ors roux, leurs ors pâles tissés de bleus, leurs ors verts, leurs verts éteints envahis d'or, dans la même masse sourde et fauve où, ne possédant plus d'écrins, il avait mêlé la poussière de ses rubis, de ses topazes, de ses perles, à l'inépuisable trésor du soleil et de l'ombre qu'il remuait en soi, à pleines mains.

Nous savons que les architectures imaginaires que Lastmann, son maître débile, essayait déjà de dresser dans de fantastiques lueurs, s'effaçaient de son rêve en même temps que la réalité se révélait à son émoi plus surprenante et plus riche. Nous avons vu disparaître ses mosquées, ses synagogues irréelles dont quelques piliers immenses, quelques arceaux géants brodés et dentelés sortaient de l'ombre, grâce au rayon d'en haut éclairant sur leurs dalles un groupe de rois orientaux, tandis qu'apparaissait peu à peu la vie prochaine et que la structure du monde s'affirmait encore plus grandiose quand il devinait, dans un galetas obscur, la présence à peine entrevue d'un lunetier méditant.

Aux commencements romantiques de cette imagination de vertige qui voulait embrasser tout de l'univers et de la vie pour le transmettre en forçant ses effets par les contrastes hallucinants de la lumière et des ténèbres, de l'humanité et de la légende, tout avait son rôle distinct, ténèbres, lumière, humanité, légende... Il jouait au magicien de tous ces éléments épars pour étonner autour de lui et s'éblouir lui-même... À la fin, l'univers et la vie s'étaient reconstitués dans un ordre logique, les ténèbres et la lumière, la légende, l'humanité faisaient partie de lui-même, tout aboutissait à son centre, et, quand il regardait les choses, il ne faisait plus tomber sur elles ses songes et ses rayons, c'est d'elles qu'il les arrachait. La vie, d'abord, était un merveilleux tumulte où il s'agissait de faire entrer tout ce on avait vu, tout ce qu'on avait lu, tout ce qu'on avait entendu, tout ce qu'on avait deviné... Elle devint une vision rapide entre 2 éternités confuses, quelque chose de fugitif, d'impossible à jamais saisir, une illusion. Et c'est dans cette illusion fantômale qu'il soupçonna la vérité.

Jeune et riche, il faisait de lui-même des portraits brillants, où l'aigrette d'un turban, la plume d'un béret de velours, les gants, les chaînes d'or, la bouche spirituelle et la moustache frisée montraient sa satisfaction de lui-même... Il ne sentait alors que peu de choses et il croyait tout savoir. Vieux et pauvre, il avait la tête entourée d'un linge, le cou et la main nus, un habit usé aux épaules, seulement le doute, la douleur, l'effroi devant le mystère de vivre, la certitude désenchantée de la vanité de l'action, tout cela flottait au devant des yeux inquiets, de la bouche triste, du front plissé... Et maintenant qu'il sentait tout, il croyait ne rien savoir...

Et cependant, de l'insouciance à l'inquiétude, de la peinture amoureuse et truculente des débuts à la forme hésitante, mais essentielle de la fin, c'est la même force centrale qui gouverne cet esprit. On la suit par dedans, de forme en forme, avec l'ombre et le rayon qui rôdent, illuminant ceci, cachant cela faisant surgir une épaule, un visage, un doigt levé, un livre ouvert, un front, un petit enfant dans une crèche. C'est la même force centrale qui veut choisir, prendre le monde comme un répertoire inépuisable de symboles mouvants dont s'empare la volonté mais que la volonté n'apprend à utiliser à sa guise que quand elle a pénétré les puissances intimes dont l'espace et les volumes qui le peuplent sont la manifestation.

Dans l'homme silencieux qui erre par les rues sales et qui ne fait guère que les portraits de son fils, de sa servante, d'un pauvre rencontré, de lui-même, vit toujours le voyageur imaginaire venu d'Orient et de Venise, après avoir suivi, avec les bateaux qui rentrent, l'éternel mouvement allant du cœur de villes à l'extrémité des mers, et prolongé les mirages lointains de l'infini du ciel à l'infini des eaux. Dans les plus sobres portraits de la 60ème année, l'or et le rouge tremblent au fond des profondeurs limpides des noirs et des blancs, l'alchimiste anciens retrouve, celui qui a fait apparaître des fées dans le brouillard occidental, qui a pénétré de flamme l'hiver brumeux des pays froids et mêlé à la crasse de la misère les gemmes des trésors mythiques, les fruits pourprés qui tombent seuls des branches, le pollen fleurs vénéneuses et les plumes échappées de l'aile des oiseaux de feu.

S'il consent à vivre entre un escalier humide qui descend de la rue et un soupirail d’où tombe la lueur du jour, c'est que les rumeurs du pavé font bondir en lui les 100 000 orchestres sonores de l’enthousiasme et du souvenir, c'est que la lueur du soir emplit sa vision intime des illuminations de soleils couchants et de fêtes qui traversent et transfigurent son désir. Tout maintenant baigne pour lui dans ce rayonnement dont la brume lumineuse, les reflets tremblotants des canaux aux moires grasses, l’averse étincelante et le givre des champs, l'immense vibration des soleils tropicaux et les nuits phosphorescentes des Océans du Sud ont fait l’atmosphère même de sa pensée et de sa sensation. Toute la vie maintenant part de cet éclat central qui la révèle de proche en proche, du point le plus brillant aux régions les plus ténébreuses. Ce qui plonge dans la lumière est le retentissement de ce que submerge la nuit. Ce que submerge la nuit prolonge dans l'invisible ce qui plonge dans la lumière.

La pensée, le regard, le verbe, l’action relient ce front, cet œil, cette bouche, cette main aux volumes, à peine aperçus dans l'ombre, des têtes et des corps inclinés autour d'une naissance, d’une agonie ou d'une mort. Même, et peut-être surtout quand il n'a pour tous instruments de travail que sa pointe d'acier, sa plaque de cuivre, son acide, rien que le noir et le blanc, même alors il manie le monde comme un drame constant que le jour et l’obscurité modèlent, creusent, convulsent, calment et font naître et mourir au gré de sa passion, de sa tristesse, de l’envie désespérée d’éternité et d’absolu qui bouleversent son cœur. Une lanterne, un visage éclairé, des ténèbres qui s'animent, des êtres penchés sur un berceau où toute lumière tombe, une croix où pend un cadavre, un chemin boueux longeant une mare, un bouquet d'arbres, un ciel obscur, un rayon sur une prairie, l'empire du vent découvert dans un nuage qui vole, il n'y a que des traits noirs croisés sur une page blonde, et la tragédie de l'espace et la tragédie de la vie tordent la feuille dans leur feu.

Quand il suivait l'enseignement de Rubens et des Italiens, comme dans cette Leçon d'Anatomie de La Haye qui n'est qu'un bon tableau d'école, froid, de matière égale et cireuse, il arrivait à des groupements laborieux où presque tout disparaissait de ce qui est lui-même, le sens anxieux et direct de la vie, le frémissement atomique qui parcourt tout le champ de sa vision et l'éclair et l'obscurité illuminant ce qu'il veut faire voir et voilant ce qu'il veut taire. Quand il eut suivi le lien moral qui unit les formes entre elles, quand il eut bien regardé comment une femme tient un enfant à qui elle donne le sein, comment elle l'habille, comment un petit fait ses premiers pas, comment 2 têtes s'inclinent l'une vers l'autre pour la confidence ou l'aveu, et tous les gestes essentiels que personne ne regarde, il recréa du dedans au dehors, et sans avoir l'air de s'en apercevoir, les grandes harmonies formelles.

Le vrai mystère de la vie, c'est qu'un geste est beau dès qu'il est juste, et qu'à une vérité fonctionnelle profonde, une continuité profonde de mouvements et de volumes répond toujours. Il faut suivre Rembrandt de ses plus humbles notes, dessinées tous les jours au vol, à ses œuvres les plus préconçues. Il avait vu cent fois des êtres penchés sur la même besogne, des auditeurs autour d'un maître, des spectateurs et des aides autour d'un chirurgien, des femmes autour d'une accouchée. Il avait vu que si chacun est à sa tâche, les masses s'organisent seules, suivant un irréprochable équilibre, que la lumière tombe où il faut et néglige ce qu'il faut, parce qu'il est utile qu'elle éclaire un point de la scène et que l'ombre peut régner ailleurs. Et, dans l'intensité même de l'application aux ouvrages d'humanité qui groupent autour des événements quotidiens les hommes et les femmes, il trouvait la puissance de ses volumes expressifs.

Si l'homme qui pense ne rejoint pas toujours l'homme qui sent, l'homme qui sent, à condition d'aller jusqu'au fond de lui-même, y rencontre toujours les harmonies qui rattachent aux plus hautes pensées les sensations et les sentiments les plus humbles. Giotto, quand il groupait des êtres autour de la mort des héros, avait senti ces harmonies secrètes dont Michel-Ange ne se douta presque jamais. Mais sa langue était maigre encore, les masses ne sont qu'indiquées, elles ne répondent pas toujours pleinement et organiquement à l'impulsion profonde des sentiments qui les animent. Chez Rembrandt, au contraire, la substance même des âmes, avec le geste, passe dans la matière sans arrêt. Quel que fût son outil, qu'il se servît de l'eau-forte ou de l'huile, qu'il eût en son pouvoir toutes les couleurs du prisme ou seulement l’ombre et le jour dont la gravure dispose, les palpitations lumineuses et les mouvements instinctifs qui sont inappréciables pour les autres, réduisent pour lui l’univers à une circulation ininterrompue de molécules animées dont il fait partie lui-même.

Jusqu’à l’extrémité de l'invisible, il poursuit la présence vivante de tous les points qu'atteint son œil. Il incorpore à ses couleurs non seulement la graisse et le sang qu'il prend à l'étal des bouchers où des bœufs ouverts montrent leurs muscles violâtres, mais aussi un peu de brouillard, un peu de nuit, beaucoup d'argent, beaucoup de flamme, beaucoup d'or et de soleil. Il y a y a de tout cela dans chacune de ses matières, que ce soit la chair des hommes, ou leur regard, ou des chaumes écrasés au bord d'un chemin, ou quelques touffes de roseaux dans l'étendue, ou les draps dans lesquels on couche les morts, ou les soies et les fourrrures dont s'habillent les vivants, ou l'espace tout tremblant de vibrations éternelles dont il retrouve dans chaque fragment des choses la source et l'aboutissement... C'est à la même époque, dans la même ville et le même quartier, au cœur de la même vie grouillante et misérable, environné des mêmes ombres et des mêmes clartés que Baruch Spinoza méditait son livre.

Parce que Rembrandt est le seul à avoir toujours été présent dans tout ce qu'il regardait, il est le seul ait pu se permettre de mêler de la boue à la lueur des yeux, d'introduire du feu dans la cendre, de faire briller dans un linceul un rose ou un bleu pâle aussi frais qu'une fleur. Toutes les catégories morales disparaissent quand il vient, pour laisser le torrent triomphal de la vie toujours renaissante traverser la nuit, jaillir des sépulcres, couvrir la pourriture et la mort d'ombres phosphorescentes où éclosent des germes neufs. Il n'avait pas besoin de mettre un nimbe autour de la tête du Christ assis à la table d'un paysan ou pénétrant dans une cave où se traînent des malades et des infirmes, pour que les cœurs les plus découragés entendissent renaître d'eux-mêmes le chant lyrique de l'espoir. Il n'a pas besoin d'un penseur pour faire flotter la pensée au devant du visage. Un vieux pauvre lui suffit, avec sa face labourée, les tendons de son cou, ses loques, pour évoquer quelque chose de poignant et de doux qu'il ne définit jamais, et sa servante qui se met nue dans une chambre misérable a sous sa peau assez de sève pour y faire flamber comme une torche la volupté. La force de vie qui l'habite roule dans les chairs flétries et couvre les haillons de pourpre. Si le Christ n'avait pas été, Rembrandt eût trouvé d'autres légendes pour raconter, du berceau à la tombe, le drame humain qu'il vivait, ou bien il se fût passé de légendes et n’eût pas mis sous ses tableaux les titres dont ils n'ont pas besoin.

Dans la naissance de n'importe qui, dans le repas de n'importe qui, dans la mort de n'importe qui il se retrouve. Son humanité est réellement formidable, elle est fatale comme la plainte, l'amour, l'échange continu, indifférent et dramatique entre tout ce qui naît et tout ce qui meurt. Il suit notre marche à la mort aux traces de sang qui marquent. Il ne pleure pas sur nous, il ne nous réconforte pas, puisqu'il est avec nous, puisqu'il est nous-mêmes. Il est là quand le berceau s'éclaire. Il est là quand la jeune fille nous apparaît penchée à la fenêtre, avec ses yeux qui ne savent pas et une perle entre les seins. Il est là quand nous l'avons déshabillée, quand son torse dur tremble au battement de notre fièvre. Il est là quand la femme nous ouvre les genoux avec la même émotion maternelle qu'elle a pour ouvrir ses bras à l'enfant. Il est là quand le fruit tombe d'elle 10 ou 15 fois dans sa vie. Il est là après, quand elle est mûre, que son ventre est raviné, sa poitrine pendante, ses jambes lourdes. Il est là quand elle est vieillie, que son visage crevassé est entouré de coiffes, que ses mains desséchées se croisent sur la ceinture pour dire qu'elle n'en veut pas à la vie de avoir fait du mal. Il est là quand nous sommes vieux, que nous regardons fixement du côté de la nuit qui vient, il est là quand nous sommes morts et que le cadavre tend le suaire aux bras de nos fils.

Quand il peignit, à l'approche du soir, les Syndics des Drapiers, il avait atteint le pouvoir d'asseoir l’humanité moyenne dans l'éternité de la conscience. Une pareille force à maîtriser l'âme du monde, à donner à l'événement quotidien l'importance et la majesté de l'esprit, à restituer la figure des hommes dans la simplicité de leur existence habituelle élevée jusqu'à l'épopée par l'invisible effort de l'intelligence de l'amour, a quelque chose d'effrayant. Nous ne connaissons plus, avec Rembrandt, la vraie valeur des mots, sans doute parce qu'ils n'ont que celle que nous savons leur imposer.

Est-ce un art objectif que celui-là, où le drame intérieur anime toujours sans éclat le visage et le geste, où le cœur d'un homme tout-puissant ne cesse de battre au dedans même des formes apparues, où la nuit qu'il dissipe ou épaissit à sa guise est toujours illuminée par sa présence secrète ? Et quand cet homme-là parvient à la puissance de manifester sa douleur, sa pitié ou son orgueil sans les dire, en racontant les actes les plus ordinaires et les plus cachés de la vie, en peignant un simple portrait, peut-on découvrir dans son langage des intentions philosophiques qu'il eût été sans doute surpris de se voir attribuer quand il caressait d'ombres fauves le ventre et les seins de sa servante ? Il y a là un mystère terrible que Shakespeare, avant Rembrandt, a entrevu.

Alors que tout esprit vivant, digne de la domination et de la force, ne cesse de lutter pour s'individualiser, pour se séparer du monde, l'individu suprême ne se sépare plus du monde, il consent à lui tout entier. Le monde se mêle à tel point à son être, tous les mouvements extérieurs retentissent dans sa chair avec tant de soudaineté et d'ivresse, qu'il ne distingue plus ce qui est lui de ce qui est le monde et que tous les objets du monde sont des hymnes sont en lui. C'est qu'il y avait, entre le monde et lui, un échange impitoyable, une sorte de vertige silencieux de désir aussitôt renaissant après la possession. Quand il n'avait pas réussi à entraîner chez lui un misérable pour attirer sur sa bouche et ses yeux toute sa vieille âme lasse, quand il n'y rencontrait pas son vieux frère battu et creusé par le travail ou le regard d'ombre enflammée de son fils Titus ou Hendrickje toujours prête à quitter la poêle et le torchon pour mettre un collier d'ambre autour de son cou, se dévêtir, livrer ses flancs à l'étreinte de la lumière et de l'esprit, il devait, pour apaiser sa fièvre, se placer devant un miroir, grimacer, rire, se faire grave, feindre l'effroi ou laisser parler sa souffrance.

La vie, pour lui, était surprise et découverte continue. Elle ne lui laissait pas une heure de répit. Tous ses malheurs, sa misère, l'oubli où il glissait, cela n'était rien devant la torture croissante de ne pouvoir saisir la fuite des choses et de sentir le temps qui lui restait à vivre et à apprendre devenir plus bref et s'écouler plus vite à mesure que l'univers élargissait ses limites et refluait en lui toujours plus mouvant et plus complexe et plus secret. L'approche de la de la mort n'est réellement dramatique que pour celui qui sent qu'il ne possédera jamais la vie.

On a voulu rétrécir cette nature si humaine, c-à-d. toujours prête à se reconnaître en tous les hommes et à reconnaître en elle tous les hommes, jusqu'à en faire l'expression de la Réforme. On n'a pas senti combien son ivresse à tout accueillir, sa générosité sensuelle, sa puissante pitié, et cet amoralisme supérieur où Spinoza eût reconnu son respect pour le rôle de ce qui est mauvais et corrompu dans l’organisme universel, étaient éloignés de l'esprit des confessions protestantes. En Hollande, comme ailleurs, la Réforme fut à l'origine la revendication du tempérament national et un mouvement politique prenant pour éclater le prétexte qu'offraient les Réformateurs. Le paysan hollandais demandait surtout qu'on lui laissât dessécher le polder, traire ses vaches, faire son fromage, moudre son blé et vendre ses bestiaux. Et la peinture hollandaise exprima avant tout les forces délivrées par l'insurrection économique et nationale.