Régionalisme

“Nouvelle droite” ou “nouvelle culture” face à la question régionale

Dans l'orbite de la Nouvelle Droite (ND) française, la question régionale est certes présente, mais elle s'exprime dans la plus parfaite imprécision, dans le sens où :

-

on n’admet dans ces cercles que la question régionale est non résolue, on déplore cette non-résolution, on prétend défendre les régions mais on ne déploie cette acceptation et cette défense que dans le cadre d'évocations historiques vagues et pseudo-romantiques, par ex. en parlant de mouvements autonomistes radicaux, au message plus ou moins classable “à droite”, souvent avec un passé pro-collaborationniste, mais en négligeant maladroitement les autres formes de revendication autonomiste.

-

on n'aborde nullement la question régionale dans les cercles ND en France sous un angle juridique, pratique, instrumentalisable dans la vie politique et dans un langage politique acceptable et consensuel. Le régionalisme, dans les revues de la ND, n'est pas pensé en termes de droit. Or, dans les mouvements régionalistes actifs, sérieux et pertinents, la question du droit est omniprésente : Yann Fouéré pour la Bretagne, Alexandre Marc et Guy Héraud pour le mouvement fédéraliste européen n'ont cessé de raisonner en termes de droit et de comparer les constitutions fédéralistes d'Europe et du monde. Hélas, en France, ces travaux d'une exceptionnelle précision et d'une grande pertinence politique ont été marginalisés, jacobinisme oblige.

Par ailleurs, dans la ND comme dans d'autres clubs politiques ou parapolitiques français, le centralisme parisien domine les esprits même inconsciemment. La répression gaulliste dans les années 60 a laissé des traces, not. en Bretagne. Tout intérêt pour les “autonomismes” est suspect et des individus soucieux de pratiquer l'entrisme — promis par la ND dans les allées ou les coulisses du pouvoir RPR ou UDF — évitent cette thématique comme la peste. A fortiori, cet évitement se repère tout aussi distinctement quand des individus — tentés un moment par la stratégie ND — s’inscrivent au FN, en ne tenant pas compte de l’opposition de la direction ND au parti de Le Pen.

Ailleurs en Europe, la question du régionalisme ou du fédéralisme se pose autrement.

-

Dans l'espace belge (Flandre + Wallonie), se pencher sur de telles questions est une nécessité politique, puisque nous avons vécu et nous vivons toujours un processus de fédéralisaton lent mais inéluctable. Le mouvement flamand, puissante lame de fond dans le Nord du pays, véhicule des principes fédéralistes depuis son éclosion. En Wallonie, la préoccupation fédéraliste a été nettement moins ancrée dans le débat jadis, mais elle s'y installe très sûrement depuis quelques années.

-

En Allemagne, le principe cardinal de toute politique est d'accepter la constitution de 1949, car les instances qui prôneraient son abolition pourraient être purement et simplement interdites par le tribunal constitutionnel. Cette constitution prévoit des droits très précis pour les minorités danoise et sorabe.

-

En Suisse, la tradition politique est fédéraliste. La Suisse est une “confédération”, mot français qui ne traduit qu'improprement le terme allemand Eidgenossenschaft (littéralement “Compagnonnage du serment”, soit le Serment prononcé par les représentants des premiers cantons fédérés, à Rütli, au début de l'histoire suisse).

-

En Autriche, la constitution de 1955 est fédérale, prévoit des droits pour la minorité slovène de Carinthie, et personne ne la remet en question.

-

En Italie, la forte conscience qu'ont les régions d'elles-mêmes est oblitérée par la tradition centraliste du Risorgimento et du fascisme, repris en d'autres termes et sous d'autres justifications idéologiques par la DC, les socialistes et les communistes, sans qu'ils n'aient été capables de barrer la route aux manigances de la mafia. À l'heure actuelle, il semble nécessaire de penser de manière cohérente la dévolution en Italie.

Théorie flamande et théorie wallonne

Revenons à l'espace belge. La théorie flamande du fédéralisme est issue d'une maturation complexe, façonnée au cours de plusieurs décennies de combat contre l’appareil étatique belge et contre toutes les formes de centralisation. Ce combat a été marqué par la question linguistique, qui a servi de levier pour mobiliser les masses flamandes (la marche sur Bruxelles de 1963, les manifestations de Leuven Vlaams en 1968, etc.). La théorie wallonne a émergé plus tardivement, mais prend forme, comme vous le savez tous, sous l'impulsion de José Happart, du Groupe du Perron et de Jean-Maurice Dehousse, dont les idées fédéralisantes s'inspirent du modèle allemand. Dans les théories unitaristes/décentralisatrices, comme dans le Groupe du Coudenberg, chez le constitutionaliste Denies (spécialiste du droit helvétique), on énonce également une théorie fédéraliste, non pas basée sur les communautés linguistiques, mais sur les actuelles provinces du Royaume de Belgique (qui sont les anciens départements dessinés sous l'occupation française de 1795-1814, ce qui pose problème, vu le tracé souvent arbitraire et non historique des départements inventés par le “géométrisme révolutionnaire”). Indépendamment d'une acceptation ou d'une non-acceptation de l'unitarisme belge, les théories émises par le Groupe du Coudenberg et par Denies méritent d’être étudiées, car elles sont utiles pour éviter la création de mini-jacobinismes de substitution ; elles permettent ensuite de penser la sous-région, le sub-régionalisme. Dans le cas de la Wallonie, penser le sub-régionalisme est nécessaire, vu les différences entre zones industrielles socialistes du sillon Sambre et Meuse et les zones plus rurales et conservatrices des Ardennes par ex. Mais la Flandre, elle aussi, a intérêt à penser la spécificité de ses composantes et à leur accorder une dose d'autonomie.

Toute “nouvelle droite” ou “”nouvelle culture” qui voudrait s'articuler sur un tout cohérent doit opérer la synthèse entre ces courants ou, au moins, en parler, les défendre et les illustrer. Au-delà de l'espace somme toute réduit de la ND francophone, il convient, dans toute théorie nouvelle du fédéralisme dans l'espace belge de raisonner au départ des thématiques ou des faits suivants, qui sont autant d'axes complémentaires :

◘ 1. Le modèle espagnol

Le nouvel État espagnol post-franquiste est un “État asymétrique de communautés autonomes”. Ce modèle est une innovation importante en Europe. Il dépasse tous les modèles d'État centralisé et autoritaire de notre continent dans le sens où il respecte les communautés chamelles, historiques et concrètes qui forment le tissu de la culture hispanique (mais peut s'étendre à toutes les cultures d'Europe), tout en les organisant de manière démocratique. Ailleurs en Europe, les cénacles visant à injecter dans les mentalités une nouvelle culture juridique et politique doivent observer, commenter, imiter et corriger ce modèle espagnol.

◘ 2. La subsidiarité

Généralement, lorsque l'on définit la subsidiarité, on explique qu'elle est le mode de gouvernement qui laisse l'autonomie aux échelons les plus élémentaires de la société, leur accorde le droit de s'auto-administrer. Dans tout système fédéraliste-subsidiariste, on ne fait intervenir un échelon plus important de l'ensemble systémique qu'est la société que si l'échelon élémentaire en question ne peut pas subvenir à certains besoins vitaux par ses propres forces. Derrière l'acceptation générale de toutes les autonomies sociales, nous entendons voir se profiler une dimension plus proprement politique, visant la mobilisation permanente des forces citoyennes et créatives sur des bases territoriales réduites et appréhendables par un maximum de citoyens autochtones, afin d'assurer un développement optimal de la société, une redistribution juste et directe des moyens matériels et des emplois et une intégration conviviale de tous, à tous les échelons, tant dans les secteurs marchands que non marchands. Dans une perspective régionaliste, les espaces géographiques clairement circonscrits, qui se distinguent des espaces qui leur sont voisins par la présence en leur sein de spécificités bien profilées, telles une langue particulière, un dialecte différent, un mode de vie spécifique, une tradition religieuse différente, etc. ont droit à bénéficier du maximum d'autonomie possible dans la gestion de leur vie quotidienne et dans le cadre du concert européen.

Les pratiques de la subsidiarité, du fédéralisme, de l'autonomie ou de la dévolution recèlent toutefois un danger dont il faut être bien conscient : la multiplication des postes politico-administratifs aux échelons dévolus risque d'alourdir considérablement le fonctionnement de la politique. Les structures partisanes, les partis de la partitocratie sont toujours tentés de caser leurs militants, de les transformer en fonctionnaires-contrôleurs et détournent ainsi l'idée de subsidiarité de son esprit libertaire d'origine. Pour nous, les petits et moyens échelons autonomes ne doivent pas servir à mettre les créatures des partis en selle, mais à gérer des territoires en toute autochtonité et aux moindres frais. Dans une optique “subsidiariste” bien comprise, les partis et les structures partisanes posent problème : ils plaquent des schémas et des fantasmes abstraits et délocalisés sur des réalités concrètes, localisées et historiques. Plaquer des schémas équivaut à mettre sous contrôle (et éventuellement à “surveiller et punir”) une réalité organique qui ne demande qu'à vivre et se déployer en paix.

Ce constat nous amène à poser d'autres questions pour un autre débat : les partis sont-ils vraiment démocratiques ? L'auto-gestion d'un territoire par ses habitants légitimes et historiques n'est-elle pas plus démocratique que la jactance idéologique des partis, dont les mandataires siègent dans un parlement lointain ? Force est de constater que les territoires sont des permanences concrètes, tandis que les partis sont des permanences abstraites, dont la tare principale est précisément de rester des permanences, très lourdes à gérer et générant en fin de compte l'immobilisme dans la société. La démocratie idéale, à nos yeux, serait portée par l'autochtonité des personnels politique et administratif, élus au départ de structures partisanes temporaires, valides seulement pour une élection et une législature. Les partis devraient s'auto-dissoudre après chaque scrutin, laissant aux citoyens la liberté de recomposer, à chaque échelon local, des partis pour les élections suivantes. Les mandataires seraient élus pour une législation et ne pourraient se représenter aux suffrages qu’après 2 autres législations. Ce congé obligatoire devrait s'étendre à tous les membres de la famille proche du mandataire (conjoints, ascendants, descendants collatéraux).

La subsidiarité doit viser en dernière instance à dynamiser les populations, à faire de chaque personne un citoyen à part entière, une édile potentielle, libérée des tutelles étatiques ou partisanes qui contrôlent son action et sa parole.

◘ 3. Le “colonialisme intérieur” et la “revanche des espaces”

Plusieurs auteurs ont interpellé les questions du centralisme et de l'autonomie des régions en France, tout en soulignant leur préférence pour les autonomies. Nous pensons à Fougeyrollas, Maugué, Marc, Héraud et Fouéré. Très récemment Robert Lafont dans La nation, l'État, les régions (Berg International, 1993) réinjecte dans le débat sur la régionalisation en France et en Europe un vocabulaire actualisé, assez séduisant, où se juxtaposent des termes comme le “dallage”, les “carrefours emmurés”, le “territoire déchaussé”, etc. Militant occitaniste, Lafont revient sur cette pratique, qu'il a toujours condamnée, celle du “colonialisme intérieur”. L'Occitanie, en effet, dans le cadre hexagonal-français (cadre rigoureusement bien “dallé” depuis la départementalisation révolutionnaire), a subi une double blessure : a) celle de l'éradication de sa culture régionale et de ses parlers d'oc, et b) celle de la colonisation économique par des réseaux industriels basés en dehors de l'espace occitan. Lafont remet ainsi en cause 2 pratiques de l’État centralisé, maître des dallages, 2 pratiques dont les effets sont catastrophiques et qui devraient être bannies de l'Europe démocratique et citoyenne en gestation.

Plusieurs auteurs ont interpellé les questions du centralisme et de l'autonomie des régions en France, tout en soulignant leur préférence pour les autonomies. Nous pensons à Fougeyrollas, Maugué, Marc, Héraud et Fouéré. Très récemment Robert Lafont dans La nation, l'État, les régions (Berg International, 1993) réinjecte dans le débat sur la régionalisation en France et en Europe un vocabulaire actualisé, assez séduisant, où se juxtaposent des termes comme le “dallage”, les “carrefours emmurés”, le “territoire déchaussé”, etc. Militant occitaniste, Lafont revient sur cette pratique, qu'il a toujours condamnée, celle du “colonialisme intérieur”. L'Occitanie, en effet, dans le cadre hexagonal-français (cadre rigoureusement bien “dallé” depuis la départementalisation révolutionnaire), a subi une double blessure : a) celle de l'éradication de sa culture régionale et de ses parlers d'oc, et b) celle de la colonisation économique par des réseaux industriels basés en dehors de l'espace occitan. Lafont remet ainsi en cause 2 pratiques de l’État centralisé, maître des dallages, 2 pratiques dont les effets sont catastrophiques et qui devraient être bannies de l'Europe démocratique et citoyenne en gestation.

La revanche des espaces

Deuxième élément important que souligne Lafont : la “revanche des espaces”. Sous cette terminologie, il désigne la recomposition des grandes régions naturelles d'Europe en dépit des clôtures jacobines et de “l'emmurement des carrefours”. Ces espaces naturels d'Europe sont, pour lui :

-

a) La dorsale lotharingienne, très importante pour nous, dans la mesure où nous en faisons partie et où nous avons des intérêts directs dans toutes les régions qui la composent, vu les flux économiques qui la traversent selon un axe Nord-Sud. Le premier intérêt d'une Flandre ou d'une Wallonie largement autonomes voire indépendantes serait de lutter lentement mais sans relâche, aux niveaux diplomatique et européen, pour aboutir au “dédallage” complet et définitif des régions de la “dorsale lotharingienne”. Dans l'Europe, où tout change d'échelle, cette “dorsale” est la première chambre de notre “maison commune”, l'espace à libérer de tous les archaïsmes constitutionniels, l'espace à recréer dans la joie et la générosité, contre les “emmurements” et les “colonialismes intérieurs”. Pour la Wallonie, l’intérêt à porter à la “dorsale lotharingienne” réside dans la nécessité de projeter l'axe Bruxelles-Namur au-delà d'Arlon et de Luxembourg, vers la Lorraine, l'Alsace, le Palatinat, la Sarre, la Suisse (Bâle-Zurich) et le Milanais (et de là, vers Gênes et Venise).

-

b) L'arc atlantique, où nous avons peu d’intérêts et qui doit suivre sa logique propre.

-

c) L'interface méditerranéen, en apparence plus éloigné de nous, mais en réalité très proche car il est directement voisin de la “dorsale lotharingienne”. Cet espace relie Barcelone à Milan et est branché sur la “dorsale”, via les vallées du Rhône et de la Saône. Cet espace contrôle aussi le bassin occidental de la Méditerranée, zone géopolitique-clef pour la défense de l'Europe toute entière.

Les mailles de développement transétatique

Lafont a voulu prouver que les “dallages”, pratique née du rêve rationaliste et révolutionnaire d'une « Cité géométrique » (Gusdorf), ont été de vains exercices. Ils ont voulu corriger le réel, corriger la géographie, corriger les hommes pour les faire correspondre à un schéma purement pensé, pur fruit d'une spéculation déconnectée des concrétudes. Aujourd'hui, les espaces réels prennent leur revanche, les coercitions violentes et les frontières aberrantes se lézardent, se fissurent et s'écroulent. Flamands et Wallons peuvent sortir du cadre belge, trop étroit pour leur dynamisme industriel. Il faut qu'ils aident leurs voisins à se dégager d'autres cadres étroits, parfois beaucoup plus coercitifs et totalitaires : ce jeu se jouera dans des espaces frontaliers comme le nôtre, comme la Catalogne-Languedoc, les zones alpines et adriatiques, le complexe Saxe-Tchéquie-Bavière, etc. Lafont nomme ces territoires de convergence, les « mailles de développement transétatique » (Lafont, op. cit., p. 115). Pour des populations comme les nôtres, dont l'identité est ouverture, et par là irréductible aux schémas trop simplistes des grands ensembles étatiques, c'est dans ces “mailles” que réside l'avenir, dans ces espaces de développement et d'échanges optimaux.

◘ 4. Les problèmes soulevés par le terme “identité”

Dans les grands ensembles étatiques qui nous entourent l'usage du terme “identité” dans le langage politicien s’avère problématique. Nos voisins entendent par “identité” la reductio ad unum, une réduction à un schéma unique, qui abandonne certes le schéma universaliste et “géométrique” de l'idéologie des Lumières, mais qui reste toutefois sourd aux concrétudes anthropologiques concrètes et variées qui se sont développées sur nos territoires et dans les “mailles de développement transétatiques”. En Allemagne, l'usage du terme “identité” n'est sans doute pas “géométrique”, mais induit une vision non dynamique et fermée de l'Allemagne, qui pourtant n'a jamais été ni stagnation ni fermeture. L'Allemagne, au cours de son histoire, a reçu des apports français (Huguenots), slaves, hongrois, scandinaves et italiens et les a fusionnés dans une synthèse, sans compter par ex. le propre apport wallon dans l'éclosion de l'industrie rhénane. L'identité comprise comme reductio ad unum débouche lamentablement sur l'immobilisme, et la stagnation : elle est un phénomène de décadence qui se borne à rejeter nominalement le géométrisme et l'universalisme de l’idéologie des Lumières, mais sans proposer une alternative juridique et constitutionnelle qui soit tout à la fois concrète, vitale et organique. On pourrait comparer l'immobilisme qui se veut ou non “identitaire” aux blocages de la Chine des mandarins ou de l'Empire inca, qui a croulé très vite sous les assauts d'une poignée infime de conquistadores. Dans la même logique, on pourrait alors dire que l'identité italienne est le système mafieux et partitocratique, que les identités flamande et wallonne dans l’espace belge sont les systèmes concussionnaires de la partitocratie bi- ou tripolaire.

De l'étymologie du terme “identité”

Le philosophe Clément Rosset disait que la « réalité était idiote » (in Le réel : Traité de l'idiotie, Minuit, 1977). “Idiote”, bien entendu, au sens premier et étymologique du terme [du gr. idiotès : particulier, cas isolé, tenu à l'écart de la Cité], c'est-à-dire “simple”, sans “double”, sans “duplicata” dans un autre monde qui serait parallèle au nôtre, idéal, platonicien. Cette “idiotie” du réel, cette réfutation de la part de Clément Rosset de tout “arrière-monde”, nous permet de raisonner avec davantage de correction et de précision sur “l’identité”, vocable dans lequel se profile un racine étymologique “id-”, présente en latin comme en grec. En latin, elle indique qu'il y a “même”, “mêmeté”. Le préfixe grec “idio” indique, quant à lui, le “propre”, la “particularité”. Plusieurs vocables dérivés du latin “id-”/“idem” et du grec “idio-” nous intéressant dans notre propos d'aujourd'hui : identité, idémiste, idiome/idiomatique, idiopathie, idiosyncrasie, idiotisme/idiotique. Le Littré donne des définitions claires de ces vocables :

-

Identité : “qualité qui fait qu'une chose est la même qu'une autre” ; ou la définition de Voltaire : « ce terme scientifique ne signifie que même chose ; il pourrait être rendu en français par mêmeté ». — “Conscience qu'une personne à d'elle-même”. Voltaire en évoquant la pensée de Locke qui disait qu'on ne pouvait connaîtra aucun axiome avant d'avoir connu les vérités particulières : « C'est la mémoire qui fait votre identité : si vous avez perdu la mémoire, comment serez-vous le même homme ? ». Le Philosophisches Wörterbuch de Georgi Schichkoff (Kröner, 1991) précise : « Stricto sensu une chose ne peut être identique qu'à elle-même. Entre plusieurs choses peut exister une similitude (Ähnlichkeit) ou une égalité (Gleichheit, c'est-à-dire une correspondance dans toutes les caractéristiques essentielles). Une chose réelle ne reste toutefois pas identique à elle-même (d’où une approche dialectique), elle change, devient identoïde (similaire à elle-même) ; de même, l'identité de la conscience que j'ai de moi-même à différentes époques n'est en vérité pas une identité, mais une continuité ou un développement, bien que ce soit le développement de mon moi ».

-

idémiste : “On appelait docteurs idémistes ceux qui, dans les assemblées, se contentaient d'opiner du bonnet et de dire idem, sans apporter de raison”.

-

idiome/idiomatique : “Ce qui est particulier à une langue. Langue d'un peuple considérée dans ses caractères spéciaux. Par ext., langage particulier d'une province”.

-

Idiopathie : “Terme de médecine : maladie qui n'existe que par elle-même, et ne dépend pas d'une autre affection. Terme de morale : inclinaison qu'on a pour une chose”.

-

idiosyncrasie : “Terme de médecine : disposition qui fait que chaque individu ressent d'une façon qui lui est propre les influences des divers agents”. Chez Nietzsche : l'idiosyncrasie du philosophe désigne l'ensemble des facteurs “idéogénique” (créateur d'idées) directement liés à sa personnalité, à son corps, à ses maladies, à ses habitudes, à sa psychologie, à sa spécificité. Pour Nietzsche, l'idiosyncrasie du philosophe est absolument déterminante dans la genèse de sa pensée.

-

idiotisme/idiotique : “Terme de grammaire : construction, locution propre et particulière à une langue. Chaque langue a ses idiotismes. Il y a est un idiotisme en français”. Contrairement à la grammaire, domaine de l'esprit qui retient le sens étymologique et premier du terme “idiot”, la médecine et le langage courant ont fait du terme “idiot”, au sens de simple, le terme désignant l'absence d'intelligence. Comme si la simplicité, la particularité, toutes deux expressions d'une absence de “double monde” ou de non-correspondance à une “idée générale”, par définition sourde aux accidents et aux particularités, était une tare rédhibitoire.

Spécificité et continuité dynamique

La racine/préfixe “id-/idio” renvoie à des “sémantèmes” désignant la particularité, la simplicité, le même en tant que signe d'une particularité irréductible, le propre (das Eigene), etc., voire, chez Voltaire, à la mémoire (récapitulation dans la conscience d'une histoire, d'une vie particulière, d'une idiosyncrasie également irréductible). L'hostilité actuelle au thème de l'identité réduit la richesse de ce vocable à la seule démarche des “docteurs idémistes”. Une identité qui serait répétée de cette manière ne mériterait effectivement pas notre attention, mais la prise en compte de l'extrême variété des idiomes ou des particularités ou des idiosyncrasies personnelles est tout le contraire d'une démarche idémiste : elle est acceptation de l'immense diversité du monde. Elle est dès lors humaniste (au sens où rien d'humain ne doit me rester étranger), réalitaire et acceptante. Ensuite, la définition de l'identité ou du terme “idiome”, etc. ne postule pas une fixité, mais, comme le voit Schischkoff, une continuité particulière dont il s'agit de cerner, à chaque coup, la trajectoire.

Identité et ouverture-au-monde

Notre conception de l'identité n'est pas en marge du réel, elle se déploie à l'intérieur du réel. L'identité ne peut nullement être une projection idéale-fixe qui n'a aucune correspondance dans la réalité “idiote”. Non isolée dans un arrière-monde fictif, onirique ou imaginaire, l'identité se déploie forcément dans un monde varié, bigarré et bariolé, qu'elle accepte comme tel, dont elle accepte les leçons, dont elle capte des parcelles qu'elle inclut en elle-même, qu'elle annexe à son propre, qu'elle fusionne en son intimité. Dans ce cas, elle est toujours ouverture au monde, c'est-à-dire à d'autres configurations identitaires “idiotes” (c'est-à-dire particulières). Elle postule :

-

la curiosité pour les autres particularités/singularités/idioties/etc.,

-

l'approfondissement de soi,

-

l'exploration en amont de la continuité historique dans laquelle je m'inscris de par ma situation spatio-temporelle particulière dans le monde. Le sens de la continuité, la connaissance de cette continuité en amont implique de projeter son sens en aval, vers le futur. L'identité n'est pas une stabilité installée une fois pour toutes, immuable et figée, mais une énergie effervescente, une fulgurance, qui explose parfois, majestueuse comme une fractale.

Dans le mauvais usage du terme “identité”, nous percevons souvent une peur, une crainte du changement, des mutations qui sont en permanence à l'œuvre dans le monde. C'est l'attitude “idémiste”. Les adversaires du discours “identitaire” ou “identitariste” perçoivent très bien cette peur comme la faille la plus patente de ce discours idémiste sur l'identité. Ils accusent les tenants du discours identitaire de cultiver la “peur de l'Autre”, de faire de “l’allophobie”. De se replier sur soi, de se déconnecter du monde. Mais cette vision de l'identité est tronquée, incomplète, mutilée par les doxographies propagandistes et les aveuglements idéologiques.

Je ne pense pas énoncer une lapalissade en disant que tous les faits de monde, et, partant, les faits de la politique, s'inscrivent dans le temps et dans l'espace. Le temps exprime la durée au niveau des communautés humaines, c'est-à-dire le processus de sédentarisation sur de très nombreuses générations. Dans le temps, c'est-à-dire la durée, nous assistons à l'éclosion d'une “identité” stable, d'une convergence lente de phénomènes différents vers une nodalité si serrée qu'elle en devient inextricable, bref, vers un statut qui a les allures d'un paquet de “même”, installé sur un site, un sol précis, un territoire circonscrit organisé par un droit particulier, fruit d'une histoire tout aussi particulière. L'identité n'est pas une sorte d'idéalité abstraite et figée, mais une résultante. Et ce statut de résultante n'est en rien inférieur à une “idée” préconçue à laquelle on aurait donné un statut de primordialité absolue ou qu'on aurait située dans un arrière-monde purement idéel et posé d'autorité comme supérieur justement parce qu'il est idéel. L'espace, quant à lui, est un site imprégné d'une façon telle et non pas autre. Cette imprégnation est unique, elle n'est ni répétée ni répétitive.

Face à ces réalités politiques en Europe, en tenant compte de notre définition de l’identité, force est de conclure que le travail métapolitique reste une nécessité. Mais ce travail ne consiste nullement en l'organisation de petits salons narcissiques, où des esprits faibles, psychologiquement fragiles, racontent des “historiettes sur la culture”, comme le patient du psychanalyste raconte sa triste histoire personnelle sur le divan de son thérapeute. La métapolitique consiste à ne pas participer à la politique politicienne, à laisser ce pénible exercice à des esprits échaudés et superficiels, un peu bateleurs ou piliers de bistrots, mais elle n'implique nullement de se détacher de la vie de sa Cité, incarnée dans les associations professionnelles, syndicales, corporatives, dans les associations militantes non politiciennes mais à vocation civique, dans le tissu associatif et dans les cercles culturels.

La métapolitique, en marge de la politique politicienne mais toute proche d'elle, a pour tâche historique de critiquer durement les errements du personnel politicien, de proposer des alternatives, des lois, des projets constitutionnels, des corrections à la lumière de l'histoire nationale/régionale particulière. Cette tâche est une tâche ingrate, car il faut savoir que les projets de loi ou les projets constitutionnels n'intéressent pas le public. Comme jadis les chambres de rhétorique de nos provinces, les cercles pratiquant la métapolitique doivent trouver les formules et les mots qui structureront une pédagogie politique permanente, prête à dénoncer avec vigueur toutes les déviances dangereuses que les politiciens, mus par leurs ambitions personnelles et agités par des philosophades schématiques, sont prêts à introduire dans la continuité politico-culturelle de leur Cité, continuité qu'ils contribuent ainsi à figer et à mutiler. L'absence de cercles métapolitiques (de chambres de rhétorique) conduit à l'anomie politique, à la rigidification des institutions et finalement à l'implosion de la Cité. Nous en voyons les signes avant-coureurs dans l'espace belge.

Les facteurs de dislocation des sociétés

Les problèmes d'ordre constitutionnels ne doivent pas demeurer les seuls objets de réflexion dans les cercles métapolitiques. La dislocation de la société s'observe également à d'autres niveaux :

-

L'enseignement va à la dérive, les futurs citoyens n'y acquièrent plus les réflexes créateurs de consensus que procurait jadis le tronc commun des humanités. Ce tronc commun avait certes vieilli, paraissait désuet sous le choc des innovations technologiques du XXe siècle, mais il ne fallait pas pour autant l'abroger. Il aurait fallu l'actualiser.

-

La drogue et la criminalité croissante nous ramènent en quelque sorte à une phase pré-sédentaire de l'organisation sociale humaine. Les trafics de tous genres, dont le trafic de stupéfiants et de chair humaine (prostitution, travail au noir, etc.), induisent une sorte de réactualisation de l'économie-razzia, comme l'Afrique l'a connue avant la colonisation européenne et la retrouve aujourd'hui, not. en Somalie, où le pouvoir, imperceptible selon des critères européens-sédentaires, est détenu par des chefs de bande. Dans les banlieues parisiennes, lyonnaises ou marseillaises ou dans certains quartiers de Bruxelles, le « temps des tribus » (Maffesoli), signes de notre époque, indique que l'économie-razzia, incontrôlable, retour au stade pré-sédentaire, s'installe en nos murs, disloquant les acquits de nombreux siècles de culture sédentarisée, relativisant et détruisant le droit.

-

L’emprise croissante des mafias sur la politique font que les combines mafieuses finissent par avoir une préséance absolue sur le droit clair, propre de toute culture sédentaire, historique et établie.

La question de l’identité est donc inséparable de la question du droit. Il n’y a pas de droit possible sans la conscience d’une continuité. Il n’y a pas d’État de droit pensable sans la conscience d’une identité vivante. À terme, l’Europe s’apercevra qu’il n’y a pas d’État de droit viable sans constitution et sans pratiques fédérales. Tout État centralisé, hostile au fédéralisme, prépare par ses errements idéologiques le terrain aux mafias politiciennes et criminelles, à l’économie-razzia, à la mort du droit. Telles sont les leçons (alarmantes) qu’il faut retenir de nos leçons sur le fédéralisme, le régionalisme, les autonomies et l’identité.

► Robert Steuckers, Vouloir n°146/148, 1999. (allocution prononcée devant un groupe de fédéralistes wallons à Verviers en sept. 1993)

Approfondir la thématique régionaliste en Europe

Notre problèmatique relative au Regnum Europe ne concerne ni le principe de la Nation seule ni celui de l'État seul. Nous ne nous penchons pas non plus sur la nation ni sur l'État en tant que tels mais nous nous interrogeons au contraire sur leur co-appartenance intime et de ce qui en émerge.

La fonction de l'État est de rendre possible la mesure de la nation. L'État constitue un moment nécessaire de la définition de la nation qui est l'objet même du politique. Un État authentique est lié, au sens d'identifié, à un espace propre caractérisé par une opposition qualitative à l'hétérogène. Dans ce cas, la co-appartenance entre l'État et la nation génère un État né de la nation (volksgeboren).

Le politique se préoccupe de signification et de valeurs nécessairement hiérarchisées ; pour cette raison, il n'est pas raisonnable de le réduire à une quelconque gestion de l'humain indifférencié, mesuré quantitativement, ce qui aboutit généralement à créer une nation née de l'État (staatsgeboren), hétérogène et primitivisé.

Un difficile ajustement entre les phénomènes nationaux et les créations étatiques

La difficulté fondamentale de penser l'Europe vient précisément de ce difficile ajustement entre les phénomènes nationaux et les créations étatiques. Ceci explique la problématique encore non résolue à propos de l'articulation entre les États nés de la nation et les nations nées de l'État.

L'engagement sincère pour une intégration européenne du type Regnum nécessite une transformation qualitative des nations nées de l'État en systèmes plus homogènes compris à partir d'unités de base régionales, ce qui signifie rien de moins que de les rendre visibles puisqu'il s'agit par là d'indiquer le rapport positif concret qu'entretiennent toutes les régions d'Europe entre elles.

En réaction au caractère totalitaire de l'État-nation hétérogène, la tâche la plus urgente consiste en une réconciliation des diversités régionales dans une perspective d'unité continentale du Regnum Europe.

L'État-nation (staatsgeboren) n'est pas une entité juridique nécessaire, une sorte d'être légitimisé à jamais, immuable, fixe et atemporel. Le politique peut s'exprimer autrement dans une conception qualitativement supérieure au sens de quelque chose d'évolutif, de ce qui devient.

La transformation des États-nations hétérogènes en des structures fédérales régionales cohérentes assurerait leur intégration dans un espace plus large de dimension continentale, essentiellement à des fins de renaissance de la souveraineté populaire.

Trois types de conflits à dépasser

En réalité, 3 types de conflits doivent être dépassés :

- a) la compétition sur un même espace entre 2 formes saillantes d'États-nations ;

- b) l'asservissement d'une zone d'identité concrète traversée par plusieurs États-nations hétérogènes ;

- c) la domination d'une entité spatiale et culturelle par une structure étatique ethnicisée étrangère sous le couvert juridique de l'État-nation. Souvent, les cas aussi divers que la question basque, le Sud-Tyrol, la Corse, la Prusse orientale à l'Est de la ligne Oder-Neiße, la Croatie relativement à la Yougoslavie, constituent des combinaisons de ces types de conflits.

Dans ce contexte, l'État-nation hétérogène doit être dépassé, libéré de l'éthique de la conviction. Et selon la distinction opérée par Heidegger entre le philosophique et le religieux, nous conservons pour l'État le philosophique mais nous excluons le religieux. L'État doit être à l'abri de toute confessionalisation, de toute prégnance religieuse de tendance messianique et impérialiste, pouvant susciter la crainte chez l'autre.

En effet, le politique est la science de la nation prise comme une totalité de citoyens laquelle n'est pas un donné préalable à l'investigation mais la dimension à partir de laquelle tout donné comme tel apparaît ; l'État anime de manière ordonnée et concrète un système sémiotique non religieux intégré au Regnum.

Tout au contraire, la théologie est une science d'un étant préalablement donné à l'investigation : la foi. Elle est un mode d'existence qui n'est pas librement adopté mais résulte d'une révélation (Heidegger). Cette révélation n'est pas opposable aux tiers de manière autoritaire.

Le politique et le religieux

Dès lors que plusieurs systèmes de croyances coexistent sur un même espace, l'action du politique doit être portée en dehors de la base religieuse. Le champ du politique (Staatlichkeit) devrait pouvoir émerger en dehors des formes de religiosité que constituent les Lumières (Aufklärung), principes laïcisés de christianisme.

L'État-nation (staatsgeboren) classique répond en définitive à une logique quantitative d'extension spatiale et de comptage humain d'une prégnance ethnique dominante, du déploiement d'une autorité sémiotique cachée dans les structures de pouvoir d'un État.

La déconstruction des États-nations hétérogènes, fondés sur une tradition sclérosée et d'une certaine mesure imposée, conditionne le retour du possible qui prendrait la forme d'une configuration nouvelle (weltbildend) simultanément régionale et continentale/ européenne.

Chaque région a son autonomie au sens où elle ne peut être déduite d'une autre mais en tant que moment constitutif d'un espace connexe. Les régions sont interdépendantes les unes des autres et ne peuvent se déployer isolément. Il est risqué de légitimer la négation de cette qualité physique. À titre d'exemple, un fleuve irrigue une région, c'est une compréhension authentique (Eigentlichkeit) ; il ne sépare pas 2 États-nations, compréhension inauthentique (Uneigentlichkeit).

Définir la région sous tous ses aspects

Une région peut retrouver une intériorité en se souvenant d'elle-même (Erinnerung). Au sens de Heidegger, nous mettons l'accent sur la différence entre l'histoire comme science ou récit (Historie) et la réalité historique en elle-même (Geschichte). Et même si aujourd'hui, une région appartient à un monde qui n'est plus ; en tant que mode d'existence ayant-été-là, ne peut au sens strict être dit passé.

Pour ces zones en Europe, ces régions limitrophes, régions-frontières (Grenzgebiet), faisant l'objet de contestation de légitimité entre États-nations, le principe régional autorise une juxtaposition authentique entre sphères d'influence différenciées. Il est incontestable que ces espaces régionaux finis de ce type assument un héritage particulier au sens de destin (Schicksal) et de permanence de soi (Selbstständigkeit), qui se transmet ainsi à lui-même dans une possibilité à la fois héritée et choisie.

Peuple, région et langue

Les inadéquations existantes entre : a) un peuple, une substance ethnique fondatrice et renouvelée ; b) un espace linguistique et c) un espace régional peuvent être résolues de façon strictement démocratique en utilisant des méthodes classiques d'optimisation fondées sur des critères concrets schématisés de la manière suivante :

- le PEUPLE. Il doit être procédé à une consultation référendaire du ou des peuples occupant une zone considérée. Le vouloir-vivre-ensemble doit faire l'objet d'une réciprocité collective de façon à éviter qu'un peuple n'impose son assimilation à un autre peuple. En effet, des peuples originaux peuvent émerger au sein de communautés existantes.

- la REGION. L'extension spatiale régionale pourrait correspondre au territoire considéré à la date de sa dernière insertion dans l'État-nation. De la sorte, le découpage présent des frontières extérieures de l'État n'est pas formellement remis en cause.

- la LANGUE. L'appartenance linguistique maternelle du sujet confirmé par son désir de vivre prioritairement dans cette langue pour lui et sa descendance. L'utilisation démocratique de ces quelques règles s'inscrivent dans un esprit de dépassement du nationalisme négateur de l'autre et d'enracinement identitaire volontaire.

Repositionnement des régions dans la nouvelle donne européenne

La région en tant qu'actant peut intervenir dans la régulation du concept grand-jacobin européen proposé, aujourd'hui comme modèle total par les instances dominantes. L'intégration progressive des régions et des nations-peuples d'Europe centrale et orientale au sein du nouvel ordre continental occasionne des perturbations dans le fonctionnement des institutions de tous les États européens sur le plan de leurs zones de validité. Consécutivement à la chute du Mur de Berlin, le 9 novembre 1989 et l'unification allemande correspondante votée le 3 octobre 1990, le centre de gravité de l'Europe s'est déplacé vers l'Est. Il s'agit d'un processus de renaissance, c'est-à-dire de nouvelle présenteté (Vorhandenheit) au sens de ce qui est déjà présent et disponible.

Cette situation engendre un repositionnement, une modification des coordonnées, de chaque région européenne relativement à ce changement de repère. Certaines sont globalement rejettées à la périphérie du nouveau système, d'autres au contraire sont recentrées plus favorablement. C'est le cas notamment de la sphère autrichienne du peuple allemand par ex.

Nouvelles solidarités interrégionales

L'introduction d'un ordre régional, géré suivant des principes de subsidiarité ethnique et linguistique au sein d'une architecture globale continentale, permettrait aux peuples-citoyens des régions périphériques a) de mieux se faire entendre auprès des autres communautés et b) de générer de nouvelles solidarités avec celles des régions annexes, aujourd'hui sous administration d'autres États-nations.

Les aggrégations régionales supra-statonationales sont d'autant plus nécessaires qu'elles sont précédées par la libération des flux financiers intra-européens, la levée progressive des restrictions monétaires et le recul global des interventions étatiques dans la sphère économique.

En l'absence de telles agrégations organiques, l'usurpation du pouvoir constituant du peuple réel par l'État-nation hétérogène ne ferait qu'augmenter sous la pression croissante d'une délocalisation des décisions et d'une virtualisation du droit des gens correspondant. Dans le cas de l'apparition d'un désordre consécutif à l'émergence d'un événement rare, perçu négativement, le maillage régional des institutions : a) freinerait sa propagation et b) limiterait son impact dans le système ; enfin, c) assurerait le maintien de l'intégrité structurelle globale.

► Patrick Marco, Vouloir n°71/72, 1991.

Vers l'unité européenne par la révolution régionale ?

« Vers l'unité européenne par la révolution régionale », tel était le sous-titre d'un vigoureux plaidoyer de Pierre Fougeyrollas pour une France fédérale (1). Sorti de presse en 1968, en pleine effervescence, sur fond de révolte étudiante et de grèves ouvrières, ce livre retrouve une étonnante actualité, avec la chute du Rideau de fer, avec la création de l'EEE (Espace Économique Européen), regroupant les pays de l'Europe des Douze et ceux de l'AELE (EFTA), avec l'inclusion prévisible dans cet espace de la Hongrie, de la Tchèquie, de la Slovaquie, de la Silésie devenue plus ou moins autonome, de la Croatie et de la Slovénie, et dans une moindre mesure, de la Pologne appauvrie. L'horizon du politique, de tout dynamisme politique constructif, n'est plus l'État-Nation fermé, qu'il soit centralisé ou fédéral, mais les limites géopolitiques du continent européen. Mieux : du continent eurasien, car il nous apparaît inutile de briser, de morceler, l'œuvre politique des Tsars blancs et rouges.

« Vers l'unité européenne par la révolution régionale », tel était le sous-titre d'un vigoureux plaidoyer de Pierre Fougeyrollas pour une France fédérale (1). Sorti de presse en 1968, en pleine effervescence, sur fond de révolte étudiante et de grèves ouvrières, ce livre retrouve une étonnante actualité, avec la chute du Rideau de fer, avec la création de l'EEE (Espace Économique Européen), regroupant les pays de l'Europe des Douze et ceux de l'AELE (EFTA), avec l'inclusion prévisible dans cet espace de la Hongrie, de la Tchèquie, de la Slovaquie, de la Silésie devenue plus ou moins autonome, de la Croatie et de la Slovénie, et dans une moindre mesure, de la Pologne appauvrie. L'horizon du politique, de tout dynamisme politique constructif, n'est plus l'État-Nation fermé, qu'il soit centralisé ou fédéral, mais les limites géopolitiques du continent européen. Mieux : du continent eurasien, car il nous apparaît inutile de briser, de morceler, l'œuvre politique des Tsars blancs et rouges.

Un continent très vaste peut naître en l'espace de 20 ans, si une volonté politique froide, patiente, tenace, entre en action. Cette perspective eurasienne inéluctable n'est plus seulement un rêve d'européistes visionnaires : il est sereinement envisagé par les représentants de la ploutocratie mondiale. Dans un dossier récemment paru dans L'Expansion (2), Jacques Attali, le président de la BERD, suggère un « marché commun continental » (MCC), englobant tous les pays de l'AELE, de l'ex-COMECON, Russie, Biélorussie et Ukraine compris. Ce qui signifie en clair, l'unification économique de l'espace sis entre l'Atlantique et le Pacifique. Ce qui nous amène à interpeller Attali et à lui poser 2 questions :

- 1) Le fonctionnement de ce MCC doit-il est calqué sur les principes anti-dirigistes pratiqués aujourd'hui dans la CEE, c'est-à-dire doit-il être “ouvert” sans la moindre discrimination à la concurrence américaine et japonaise, au risque de devenir, surtout de l'Oder à la Mer d'Okhotsk, un débouché pour des produits américains ou japonais dont ne voudraient plus les Européens de l'Ouest ?

- 2) Pourquoi, dans son article, Attali ne fait-il pas mention des républiques musulmanes d'Asie Centrale, réservoirs de matières premières utiles au MCC potentiel, dont le coton ? Implicitement, Attali envisage-t-il d'abandonner à la Turquie, où règne une nouvelle effervescence pantouranienne, cette zone-clef de la masse continentale eurasienne, au risque de la rendre stratégiquement inviable, de la laisser à la merci des États-Unis et de leurs alliés turcs, saoudiens et pakistanais ?

Si après les visions d'Ernst Niekisch (3), des Eurasistes russes (4), de Karl E. Haushofer, le géopoliticien allemand (5), d'Anton Zischka (6) de Jean Thiriart (7), l'idée eurasienne, l'idée du “grand bloc continental”, a cessé d'être un engouement marginal et marginalisé, si cette idée eurasienne passe aujourd'hui dans le monde libéral de la haute finance (qui vise sans nul doute des finalités très différentes des nôtres), c'est qu'elle est inéluctable. Qui plus est, à Moscou, de hautes personnalités de l'État-major, du Parlement de Russie, des Musulmans attachés à la continuité de l'espace ex-soviétique, relancent dans le débat le leitmotiv de l'Eurasie (8). Bref : il y a quasiment consensus en ce qui concerne l'objectif territorial final des efforts à entreprendre. Les esprits divergent cependant quant aux principes qui règneront dans cet ensemble.

Attali, la BERD, les forces financières qui se profilent derrière cette institution, veulent, à l'évidence, introduire les principes capitalistes purs en Pologne et dans les Républiques de la CEI. La libéralisation des prix par Eltsine, le 2 janvier de cette année, et la paupérisation générale des Russes qui en résulte, est l'indice le plus patent de l'application de ce remède de cheval. Michel Albert, dans Capitalisme contre capitalisme (8), a démontré avec brio quelles étaient les lacunes pratiques de ce libéralisme pur à l'américaine et qu'il fallait des garde-fou institutionnels pour préserver l'économie productrice de biens réels, industrielle et faustienne, des avatars de la spéculation capitaliste de type américain. Le modèle à appliquer dans l'actuelle CEI est donc un modèle mixte, à l'allemande ou à la suédoise; mais cela vaut pour le très long terme ; dans un premier temps, la désoviétisation économique doit procéder par création graduelle de zones franches, selon le modèle chinois, comme l'envisage l'intellectuel kazakh Khamil Soultanov (9).

Cette désoviétisation progressive, nécessairement lente, doit se faire sous l'autorité du politique et non dans l'anarchie et l'empressement ; moralité : le politique ne peut en aucun cas être déconstruit ni évacué au profit de l'anarchie libérale-démocratique, exactement comme en Chine. Et cet État doit avoir le sens du divers : c'est ce que ressent confusément le Président de l'ancien groupe Soyouz (L'Union) au Parlement de Russie, le Colonel Viktor Alksnis (10), pourtant adversaire du réflexe ethniste (balte, tatar, tchétchène, etc.). Alksnis veut un “État fédéral”, où la sécession serait rendue impossible ; un “État fédéral” qui se désoviétiserait progressivement sur le plan économique. Le Colonel Alksnis, un peu désorienté par les événements, énonçait en fait, tout en restant très marqué par les événements qui ont secoué l'ex-URSS, les 3 principes qui doivent gouverner l'ensemble eurasien : décentralisation administrative pragmatique aux niveaux économique, scolaire, culturel ; dirigisme souple de l'économie ; solidarité obligatoire de tous les peuples eurasiens contre les ennemis extérieurs.

Comment concilier cette décentralisation par pragmatisme et la solidarité obligatoire des peuples contre les ennemis extérieurs ? C'est une question qui se pose à tous les Européens, y compris à l'Ouest. Car à l'intérieur même de la CEE, il y a des États centralisés et des États fédéraux ; il y a des États qui privilégient l'alliance américaine, entendent construire avec Washington le “Nouvel Ordre Mondial”, et d'autres qui donnent la priorité à la construction européenne, à l'élargissement de l'Europe des Douze aux pays de l'AELE et de l'ex-COMECON. La cassure est nette : Paris et Londres sont atlantistes et entretiennent des réseaux de collabos, souvent vénaux, à Bruxelles, Rome et La Haye. Bonn est européenne, de tout son poids, a des compagnons de route à Vienne, Prague, Budapest, Zagreb et Ljubliana, également à Rome, Bruxelles et La Haye, dans les milieux industriels, mais dans ces 2 dernières capitales, les journalistes des médias écrits et parlés sont résolument dans le camp atlantiste, en dépit d'un vernis gauchisant. Conséquence : l'idée de la construction européenne y est dépourvue d'attrait, n'exerce aucune séduction sur les esprits, apparaît abstraite et absconse.

Washington a intérêt à ce que règne la disparité des régimes politiques en Europe, à ce que se perpétuent des vieilleries de mauvais goût comme la monarchie britannique et son culte sous-sulpicien, avec ses assiettes roses ou ses tasses de thé mauves à l'effigie de la Queen, à ce que la France conserve un système centralisé archaïque en marge de toute l'Europe, à ce que le système de représentation majoritaire porte toujours au pouvoir les vieilles élites de droite ou de gauche acquises depuis la guerre à l'alliance américaine, à ce que des réflexes nationalistes étroits subsistent pour que le Pentagone et la CIA puissent les instrumentaliser contre d'autres puissances européennes et appliquer de la sorte le vieil adage “diviser pour règner”.

Or, la construction européenne définitive, via l'EEE, la CSCE ou le MCC, n'est possible que s'il y a un accord de principe général quant aux institutions démocratiques. L'unité européenne postule de fédérer les énergies. “Fédérer” ne signifie pas diviser, mais mettre en “gerbe” ou en “faisceau”. Même chose en allemand : Bund est apparenté à bündeln, rassembler en gerbe ou en faisceau. Tel est l'esprit qui a présidé à la confédération helvétique, une construction politique qui tient depuis 700 ans, sans trop de heurts (juste une petite guerre civile en 1847-48, fomentée par les Jésuites). Tel sont également les principes qui gouvernent la RFA, l'État le mieux organisé d'Europe et le plus efficace sur le plan économique. En reconnaissant aux cantons et aux Länder une personnalité historique, économique et culturelle propre, les législateurs suisses et allemands évitent l'écueil du séparatisme, consolident l'unité nationale et exercent une séduction certaine sur leurs voisins.

La diversité des Länder et des cantons étant respectée, l'État, désormais svelte et souple, peut s'occuper à fond des instances essentielles de la souveraineté : diplomatie, armée, monnaie. En dépit du fait que la RFA demeure encore sous tutelle des Alliés occidentaux, sa diplomatie s'est montrée plus audacieuse que les autres, notamment à l'égard des Slovènes et des Croates, et a fait preuve d'originalité ; son armée demeure réduite, preuve de cette souveraineté limitée, mais dispose de l'arsenal intact de l'ancienne NVA est-allemande, missiles et chasseurs Mig-29 performants compris, alors que les États-Unis avaient toujours cherché à limiter la puissance de la Luftwaffe et à juguler l'envol d'une industrie aéronautique allemande ; en revanche, sur le plan de la monnaie, on connait le rôle déterminant de la Deutsche Bank dans le maintien du mark, et dans le succès de l'économie allemande.

Cette organisation politique de la RFA connait le succès parce qu'elle est la plus moderne. Après l'effondrement du IIIième Reich, il a fallu faire table rase des institutions passées, celles de Weimar et de Hitler, pour renouer avec tous les principes de la tradition fédéraliste allemande. Ce recours a permis d'élaborer un système institutionnel et politique d'avant-garde, porté essentiellement par 2 traits, qui différencient le fédéralisme allemand du fédéralisme américain : 1) la technique de répartition des compétences et 2) le système de représentation des États fédérés au sein de la Fédération (11).

« La technique de répartition des compétences aux États-Unis supposent la séparation et attribuent des matières entières, soit à la Fédération, soit aux États fédérés », écrit Constance Grewe, tandis que « l'organisation continentale (i.e. allemande) accentue la participation et l'interdépendance ». Les affaires locales sont du ressort du Land, les matières de souveraineté et de loi-cadre (les principes) relevant du Bund. « La priorité fédérale dans le domaine législatif se trouve contrebalancée par la prépondérance des États membres dans le secteur administratif. À l'unité législative répond ainsi le pluralisme administratif ». Conséquence pratique : « les services administratifs fédéraux sont dans ce système très peu nombreux, l'essentiel relevant du ressort des Länder (...). En somme, la répartition des compétences s'inspire elle aussi du principe des équilibres et des contre-poids ». La technique fédérale allemande est certes plus complexe que l'américaine, mais, dans le domaine de la loi-cadre, par ex., elle implique des contacts fréquents entre le Bund et les Länder. Cette multiplicité des contacts, qui contribuent à aplanir souplement les problèmes, crée l'interdépendance.

Les Länder allemands sont représentés au Bundesrat par des délégués des exécutifs des Länder, investis d'un mandat impératif. Ce qui fait dire à certains zélotes “démocrates” que cette structure, qui assure une continuité au-delà de la mêlée politicienne et tient compte du fait de la territorialité, n'est pas purement « démocratique », puisqu'elle ne découle pas directement du suffrage universel. Mais comme dans les Sénats ouest-européens ou américains, le Bundesrat allemand fait fonction de “réservoir de sagesse”, de frein contre l'intempérence politicienne de la chambre des députés élue au suffrage universel (Bundestag). À la différence qu'un veto du Bundesrat est toujours définitif et appelle des amendements au projet de loi rejeté, à rebours du système américain où une majorité simple dans la chambre basse peut bloquer définitivement un veto du Sénat.

D'aucuns, notamment dans le mouvement flamand (12), veulent que l'Europe, l'EEE, adopte ce système de représentation. Les régions, redessinées dans chacun des pays membres sur des bases historiques, culturelles, ethniques et économiques, enverraient ainsi des délégués au Bundesrat européen, qui aurait notamment la tâche d'élire le Président européen, tandis que le Parlement de Strasbourg élirait, à l'instar du Bundestag, un “Chancelier européen”. Ce bicaméralisme à 2 vitesses, conciliant les impératifs de territorialité et de représentativité démocratique, pourrait fonctionner en Europe de l'Ouest, dans les pays de l'ex-COMECON et dans les républiques de la CEI, tout en respectant les régionalités à base ethnique ou non.

Mais pour faire triompher cet équilibre — toujours instable à l'instar de la réalité physique sans cesse en effervescence et en devenir — entre impératifs locaux et ceux globaux, il faudrait que l'ensemble des nations du futur MCC envisagé par Attali adoptent ces principes et les adaptent à leurs réalités concrètes (tissus sociaux particuliers, traditions juridiques déterminées, etc.). Cette volonté doit être précédée :

• a) d'une volonté de faire table rase des institutions vieillies (monarchies résiduaires, tous reliquats d'arbitraire, administrations centralisées coupées des réflexes de la population, préfets nommés par l'administration centrale, structures ne tenant pas compte de l'indigénat, partis politiques incrustés dans les niches à prébendes que sont les instances administratives existentes, etc.).

• b) d'une volonté de dépasser les instances relevant des anciens États nationaux devenus redondants (petit-nationalisme, chauvinisme) et de les remplacer par des mécanismes de représentation régionaux et européens.

• c) d'une volonté de favoriser partout les synergies régionales transfrontalières, de façon à accélérer le processus d'unification européenne et à déconstruire les antagonismes du passé, ce qui amènera tout naturellement les populations vers cette solidarité générale. Par synergies régionales autonomes, nous entendons des processus, déjà à l'œuvre, comme la dynamique Alpes-Adriatique, regroupant, derrière la Lombardie et la Bavière, la Vénétie, quelques Länder autrichiens, 2 départements hongrois, la Slovénie et la Croatie ; la synergie Sar-Lor-Lux (Sarre-Lorraine-Luxembourg) (13) ; la synergie hanséatique-baltique (Scandinavie, RFA, Pays Baltes, Russie) (14) ; la coopérations entre zones frontalières néerlandaises et allemandes ; les initiatives catalanes suggérées par Jordi Pujol ; l'Euro-Regio regroupant les provinces de Limbourg, la flamande et la néerlandaise, la Province de Liège (Wallonie) et les districts de Cologne et d'Aix-la-Chapelle.

Ces synergies ponctuelles sont possibles et efficaces parce que les régions concernées bénéficient d'une large autonomie administrative et économique. Au bout du compte : un enrichissement mutuel, tant sur le plan économique que sur le plan culturel. Et une véritable intégration européenne, au-delà des antagonismes du passé, du moins à l'intérieur de l'EEE (CEE + AELE + Hongrie et Tchécoslovaquie). Les régions pourront de la sorte aplanir les inimitiés, ce que n'ont pas réussi les États de type classique, d'ailleurs responsables des guerres inter-européennes. Ensuite, les irrédentismes n'ont plus aucune raison d'être quand se multiplient de telles synergies.

► Robert Steuckers, article paru dans Nationalisme & République, 1992.

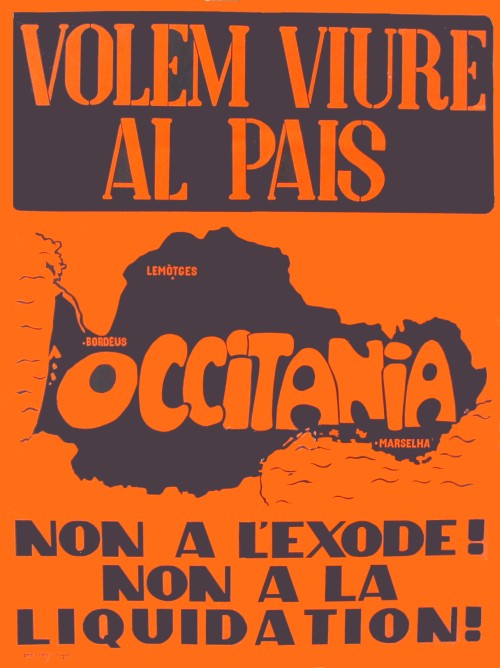

Les principes du régionalisme et de l’ethnisme dans le cadre français

[Ci-contre : Affiche des comités “Volem viure al pais” (Nous voulons vivre au pays), 1974. Slogan majeur du mouvement occitan, cette parole indique une volonté d'autocentrage des capitaux et des forces de travail. Le Félibrige provençal exprime dans le cadre de l'Hexagone, une philosophie politique organique, comparable à celle que le nationalisme romantique allemand ou le mouvement flamand ont défendue]

[Ci-contre : Affiche des comités “Volem viure al pais” (Nous voulons vivre au pays), 1974. Slogan majeur du mouvement occitan, cette parole indique une volonté d'autocentrage des capitaux et des forces de travail. Le Félibrige provençal exprime dans le cadre de l'Hexagone, une philosophie politique organique, comparable à celle que le nationalisme romantique allemand ou le mouvement flamand ont défendue]

Avant d'entamer une réflexion en profondeur sur l'Europe des régions et des ethnies, il convient d'abord de définir un certain nombre de mots-clés qui nous guideront dans notre démarche : décentralisation, autonomie, régionalisme, ethnisme [défense des cultures “minoritaires”]. On m'excusera si, en tant que Français, je fais référence au modèle français et aux interprétations françaises de ces mots.

La France, modèle de l'État centralisé

La France a été, avant tous les autres États d'Europe occidentale, le modèle même de l'État centralisé (avant l'Espagne qui conserva longtemps ses fueros, ses libertés locales, avant l'Angleterre, avant l'Allemagne et l'Italie divisées). Elle demeure encore aujourd'hui l'État centralisé par excellence (malgré les timides réformes opérées en 1982 par le gouvernement de gauche) alors même que ses voisins ont choisi une large décentralisation, voire une constitution fédérale. Rien d'étonnant donc à ce que l'opposition à la centralisation y ait acquis une vigueur plus grande que partout ailleurs et que les idées de décentralisation ou d'autonomie des régions et des ethnies y aient été développées avec une précision sans doute inégalée. À ce facteur historique (l'antériorité de la centralisation française), il faut ajouter un autre facteur (culturel celui-ci) qui explique également le développement en France de ces idées : il s'agit de l'extrême variété ethnique et régionale de la France qui tend cependant à s'estomper voire à disparaître sous les effets conjugués de la centralisation et de la “modernité”.

La Révolution : décentralisation et uniformisation

Contrairement à ce que donne à croire l'expression “centralisme jacobin”, employée en France la plupart du temps bien à tort, le centralisme français ne date pas de la Révolution : il lui est bien antérieur et le jacobinisme, en réaction à l'absolutisme monarchique, s'est révélé décentralisateur (mais aussi, sous l'effet des Lumières et de la Raison, uniformisateur : les privilèges territoriaux ont été abolis en même temps que les privilèges nobiliaires dans la fameuse nuit du 4 août 1789 ; les provinces ont été ensuite divisées en départements d'importance à peu près égale et arbitrairement délimités). Certes, le centralisme politique est inhérent à la conception jacobine de la Nation mais le jacobinisme a été décentralisateur au plan administratif (la Révolution a instauré l'élection des administrateurs locaux et l'élection des représentants du pouvoir central auprès des administrateurs locaux ; elle a ôté tout pouvoir de tutelle sur les administrateurs communaux). La Révolution a également tenu compte, dans un premier temps, des langues minoritaires. Le Breton Jorj Gwegen écrit : « Le début de la Révolution française ne s'annonça pas sous un mauvais jour. La Constitution et les lois votées par l'Assemblée Constituante furent traduites en breton ainsi que d'autres textes importants. L'Almanach du Père Gérard, publié par Collot d'Herbois pour commenter la Constitution aux campagnards, fut également traduit en breton. On doit aussi nombre de textes bretons aux Amis de la Constitution (Cf. La langue bretonne face à ses oppresseurs, éd. Nature et Bretagne, Quimper, 1975, p.32). Une telle considération pour les langues minoritaires marqua même un progrès par rapport à l'Ancien Régime. Mais cela ne dura pas longtemps : « En 1794, Barrère déclara, au nom du Comité de Salut Public, que le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton ; l'émigration et la haine de la République parlent allemand ; la contre-révolution parle italien et le fanatisme parle basque ; et il finit par proclamer que chez un peuple libre, la langue doit être une et la même pour tous » (Ibid., p.33),

La Révolution a aussi engendré le fédéralisme

Les néo-régionalistes Robert Lafont (in : La Révolution régionaliste, Gallimard, Paris, 1967, p.28) et Morvan-Lebesque (in : Comment peut-on être breton ?, Seuil, Paris, 1970) et, avant eux, le nationaliste Maurice Barrès, avaient constaté cet aspect décentralisateur de la Révolution française. Pour Barrès, la Révolution de 89 à 93 fut fédéraliste et ne devint centralisatrice que « pour faire face à des nécessités momentanées en Vendée et sur le Rhin » (in : Assainissement et fédéralisme, extrait cité par Zeev Sternhell dans Maurice Barrès et le nationalisme français, Presses de la Fondation nationale des Sciences Politiques, Paris, 1972, p.325). Barrès note que « la Révolution française a été dans son principe une réaction contre la centralisation monarchique, un effort pour dégager des éléments vivants qui voulaient concourir aux destinées du pays et que l'absolutisme royal systématique accablait ou asservissait » (in : Scènes et doctrines du nationalisme, Félix Juven, Paris, 1902, p.487 ; réédition : Éditions du Trident, Paris, 1987).

La décentralisation révolutionnaire faillit déboucher sur l'éclatement de la France puisqu'elle provoqua en 1793 le “mouvement fédéraliste”, c'est-à-dire la sécession de nombreux départements et de villes (Lyon et Marseille par ex.) dont les administrateurs, d'opinion modérée, avaient pris fait et cause pour les Girondins, renversés à Paris par les Montagnards. Elle provoqua également en 1794 la révolte larvée des départements dominés par les éléments ultra-révolutionnaires qui refusaient la normalisation du régime et reprochaient au Comité de Salut Public l'exécution de l'extrémiste Hébert, rédacteur du Père Duchêne et l'un des animateurs du Club des Cordeliers et la mise au pas de la Commune de Paris.

“Ultracistes”, libéraux décentralisateurs, socialistes et nationalistes luttent contre le centralisme

Finalement, la Révolution, à partir de 1794/95, et surtout l'Empire qui lui succéda, restaurèrent le centralisme, qui se trouva considérablement renforcé par rapport à l'Ancien Régime, du fait de l'uniformisation administrative et juridique de la France. Tout au long du XIXe siècle, certaines familles de pensée vont mener “le bon combat” contre le centralisme assimilé, à juste titre au despotisme. Ce fut le cas notamment :

- des “ultracistes”, sous la Restauration, qui réclamaient le rétablissement des provinces et de leurs privilèges (la Restauration avait maintenu en place les structures administratives du Premier Empire), puis de leurs héritiers légitimistes ;

- des libéraux décentralisateurs (depuis Tocqueville, auteur de La démocratie en Amérique et de L'Ancien Régime et la Révolution, jusqu'à l'École de Nancy qui s'opposait au despotisme centralisateur du Second Empire, Frédéric Le Play, Taine et Renan) — c'est ce courant libéral qui rétablit sous la Monarchie de Juillet l'élection des administrateurs locaux ;

- des socialistes (depuis Proudhon, partisan d'un fédéralisme communal et ethnique associé à un fédéralisme économique, le socialisme libertaire, jusqu'aux Communards) ;

- des nationalistes comme Maurice Barrès ou Charles Maurras.

Les idées de décentralisation et d'autonomie (= fédéralisme) connurent une fortune particulière dans le mouvement occitan né au siècle dernier du Félibrige (courant littéraire de langue d'oc). C'est d'ailleurs dans le mouvement occitan qu'apparurent pour la première fois en France les termes de “régionalisme” et d'“ethnisme”.

L'exemple de l'Occitanie

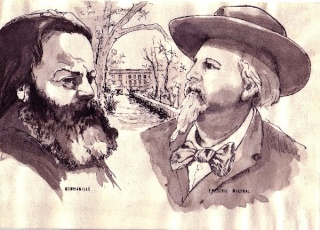

[Ci-contre : Joseph Roumanille et F. Mistral]

[Ci-contre : Joseph Roumanille et F. Mistral]

En Occitanie, dans la seconde moitié du siècle dernier, on distinguait un Félibrige de droite, le “Félibrige blanc” et un Félibrige de gauche, le “Félibrige rouge”. Le Félibrige blanc, provençal, que dirigeait Roumanille, était royaliste (légitimiste), catholique, décentralisateur sur le modèle provincial — Frédéric Mistral, futur Prix Nobel, y appartenait. Le Félibrige rouge, languedocien, constitué autour de l’almanach de la Lauseto était dirigé par Xavier de Ricard et Auguste Fourès. Les félibriges rouges étaient républicains et patriotes, albigéistes anticléricaux et fédéralistes : ils tenaient pour un fédéralisme d’inspiration proudhonienne (Louis-Xavier de Ricard écrivit en 1877 Le Fédéralisme, premier volet d’un tryptique qui aurait dû compter un volume sur le “panlatinisme” et un autre sur les rapports entre le socialisme et le fédéralisme). [sur cette question, cf. « Le rouge et la blanc » dans Les Lettres de mon moulin d'A. Daudet]

Cette opposition entre droite et gauche dans le Félibrige recoupe aujourd’hui l’opposition entre le Félibrige provençal dans la lignée de Roumanille et de Mistral et “l’occitanisme” qui tend à la constitution d’une langue occitane (à partir du languedocien occidental), langue qui deviendrait commune à toute l’Occitanie, et dont Prosper Estieu et Antonin Perbosc, puis Louis Alibert, ont été les chefs de file (cf. Robert Lafont, La revendication occitane, Flammarion, Paris, 1974). Ainsi se dessine, et se dessinait déjà au siècle dernier, l’opposition entre un provincialisme décentralisateur, fidèle aux provinces d’Ancien Régime, et un ethnisme en voie d’émergence.

En 1892, avec l'appui de Frédéric Mistral, les jeunes félibres Frédéric Amouretti et Charles Maurras lançaient un manifeste fédéraliste qui évoquait la pensée de la Lauseto (ce manifeste contenait un hommage à Auguste Fourès) et prétendait réconcilier autour de quelques principes d'action culturelle et politique le Félibrige de gauche et celui de droite (cette prétention ne survivra pas à l'Affaire Dreyfus). Les conceptions d'Amouretti et de Maurras rejoignaient alors celles du Lorrain Maurice Barrès qui, en 1894/ 95, animait l'équipe du journal La Cocarde (auquel collaboraient les 2 félibres et que Maurras appellera plus tard, « le laboratoire du nationalisme » français). Barrès était nationaliste français et, en même temps, fédéraliste (quoi de plus normal puisque pour Barrès « la nationalité française est faite des nationalités provinciales » ?). Il prônait, dans le cadre de la Nation française, un fédéralisme régional et économique — il envisageait la transformation des salariés en associés et de la propriété privée des moyens de production en propriété syndicale dans le domaine industriel et en propriété communale dans le domaine agricole — qui s'appuierait sur les « affinités entre gens nés de la même terre et des mêmes morts ». Ses références historiques étaient entre autres : la Révolution, Proudhon et la Commune de Paris.

En 1901, le félibre Charles-Brun créa la Fédération régionaliste française qui prit la suite de la Ligue de décentralisation fondée en 1895 et diffusa l’idée régionaliste à travers la France.

L’Occitanisme et Vichy, la Résistance, la mouvance communiste et la Guerre d’Algérie

Le vieux régionalisme, qui s’identifiait au provincialisme et, en Occitanie, au mouvement félibréen, trouva son aboutissement dans les réformes du régime de Vichy (enseignement du breton et de l’occitan dans les écoles primaires, institution du préfet de région). Mais un “néo-régionalisme” apparut à l’Institut d’Études Occitanes, né de la Résistance, dès 1950 ; il reposait sur le rejet du félibrisme considéré comme “passéiste”. Dans les années 50, le “néo-régionalisme” hésitait entre, d’un côté, le culturalisme exclusif et le centralisme des Occitans proches du Parti Communiste Français, dont l’Union Soviétique était le modèle et pour lesquels il n’y avait « de problème occitan que culturel » (Ibid.) et, de l’autre, le capitalisme régional (le “développement régional”) prôné par des éléments apolitiques.

La grève des mineurs de Décazeville (hiver 1961/62) provoqua un sursaut de la conscience occitane. En 1962 se créa à Narbonne le Comité occitan d’études et d’action (COEA). Le COEA était régionaliste — la région constituait dans l’esprit des animateurs du COEA une « unité organique naturelle » ; ils rejetaient ainsi le pseudo-régionalisme technocratique. Le COEA divisait l’Occitanie en une région Méditerranée, une région Aquitaine et une région-programme d’action spéciale englobant l’Auvergne et le Limousin, zones déshéritées. Il proposait un pouvoir régional, « reconstruction de la démocratie à la base » et l’idée de propriété régionale conçue dans un esprit socialiste en même temps que dans une perspective décolonisatrice (après la guerre d’Algérie dans laquelle des militants occitans s’étaient engagés aux côtés du FLN comme “porteurs de valise”, la notion de “colonialisme intérieur” fit en effet son apparition dans les milieux néo-régionalistes). Enfin, le COEA se déclarait partisan d’une Europe des régions.

La fin du mouvement occitan

[Une carte “militante” de l'Occitanie, montrant, par une simple inversion, que la vocation de cette région est ouest-méditerranéenne et que le centralisme parisien n'a pas permis de déployer cette possibilité]

[Une carte “militante” de l'Occitanie, montrant, par une simple inversion, que la vocation de cette région est ouest-méditerranéenne et que le centralisme parisien n'a pas permis de déployer cette possibilité]

Le COEA s’intégra en 1964 dans la Convention des Institutions républicaines, matrice du futur Parti Socialiste français puis se rapprocha du Parti Socialiste Unifié, à l’extrême-gauche de l’échiquier politique français. Son programme était alors très proche de celui de l’Union Démocratique Bretonne, autre pôle en France du néo-régionalisme. Le COEA donna au gauchisme occitan (Lutte occitane, Volem Viure al Païs) ses principales idées. Le gauchisme occitan très puissant dans l’immédiat après 68 commença à péricliter dans les années 74/75 avant de disparaître presque totalement au début des années 80 (la “revendication occitane” appartient désormais au passé — dernier témoin de ce passé de luttes : l’IEO, l’Institut d’Études Occitanes, basé à Toulouse, qui poursuit son action culturelle en faveur de l’Occitanie, d’une curieuse manière il faut l’avouer puisque l’IEO prétend intégrer dans “l’occitanité” la culture des immigrés !).

Tandis que s’affirmait en Occitanie le néo-régionalisme de l’IEO et du COEA, François Fontan jetait les bases théoriques d’un micro-nationalisme occitan. Fontan fonda nominalement en 1959 le Parti Nationaliste occitan et fit paraître en 1961 un livre intitulé Ethnisme : Vers un nationalisme humaniste. Les idées de Fontan trouvèrent un écho dans les livres du fédéraliste européen Guy Héraud (notamment dans L’Europe des ethnies et Qu’est-ce que l’ethnisme ?).

Définir les mots-clefs : décentralisation, autonomie, régionalisme et ethnisme

Après avoir évoqué rapidement la genèse en France, particulièrement dans le mouvement occitan, des idées de décentralisation et d’autonomie des régions et des ethnies, essayons maintenant de donner une définition précise de ces mots-clés. Il faut distinguer “décentralisation” et “autonomie”, “régionalisme” et “ethnisme”.

Là décentralisation s'opère dans le cadre d'un État unitaire : le pouvoir central y octroie des compétences renforcées aux élus locaux (élus municipaux, départementaux et régionaux) qui demeurent soumis au contrôle de l'État (pouvoir de tutelle). Il y a délégation de pouvoir. La décentralisation est le plus souvent administrative et culturelle, elle n'affecte pas le caractère unitaire de l'État (il faut distinguer la décentralisation et la déconcentration : dans la déconcentration, l'État laisse une plus grande initiative à ses représentants locaux ; ex. : les préfets).

L'autonomie repose sur une organisation fédérale de l'État. Qui dit autonomie, dit fédération, sauf cas limite où seules des régions périphériques se voient reconnaître l'autonomie. L'autonomie est essentiellement politique. Elle induit l'existence d'un pouvoir législatif et d'un pouvoir exécutif autonomes.

Le régionalisme repose sur la prise en compte des particularités régionales auxquelles on veut donner une dimension administrative (décentralisation), voire politique (autonomie) tandis que l'ethnisme vise à conférer l'autonomie, voire l'indépendance à une minorité linguistique. Comme on le voit, le régionalisme est plus large que l'ethnisme qui ne concerne que les minorités linguistiques : dans une conception ethniste au sens strict, l'Andalousie de parler castillan, la Calabre, la Campanie et la Sicile où l'on parle italien, en France, la Normandie et la Savoie, la Picardie et la Bourgogne ne constituent pas des ethnies et l'autonomie ne leur est pas nécessaires : on y parle en effet la langue de l'État.

Les peuples face à la modernité bourgeoise, libérale et capitaliste

Régionalisme et ethnisme s'opposent à la conception de l'État-Nation centralisé tout autant qu'à la normalisation planétaire qui s'opère aujourd'hui sous les auspices du capitalisme multinational. Les exemples d'affrontements entre ethnies et États-Nations en Europe même sont nombreux : Irlande du Nord, Flandre et Wallonie, Bretagne, Euzkadi, Catalogne, Corse, Val d'Aoste, Sud-Tyrol, Croatie, Ukraine, Pays baltes, Laponie, etc. Mais il faut faire 2 remarques importantes :

- 1. Le régionalisme et l'ethnisme d'un côté, le nationalisme d'État de l'autre ne s'excluent pas toujours : on pense ici au nationalisme français de Barrès et de Maurras et à l'audacieux projet régionaliste du Général de Gaulle ;

- 2. Le plus grave danger auquel se trouve confrontées l'autonomie et l'identité des régions et des ethnies n'est pas (n'est plus) la centralisation mais la “modernité”. Cette “modernité” bourgeoise (elle favorise l'émergence et se construit autour d'un type humain dégagé de toute communauté et de tout enracinement : le bourgeois), libérale (elle balaie toute contrainte politique et sociale communautaire et affirme le “laisser-faire” en tout domaine), capitaliste (sa seule logique est celle du profit individuel), ôte tout pouvoir de décision aux instances politiques des peuples, encourage le nomadisme comme mode de vie et l'unilinguisme américain comme mode d'expression. L'indépendance ou l'autonomie nominales et une soi-disante politique culturelle locale, nécessairement condamnée à l'insuccès (car la culture locale, sans grand moyens d'expression et de diffusion et sans utilité dans la vie quotidienne moderne, ne résisterait pas à la concurrence de la sous-culture US) ne constituent donc pas des panacées et ne permettraient pas de sauver les régions et les ethnies d'une disparition certaine (tout au plus pourraient-elles retarder le processus).

L'impératif du “Grand Espace” européen !

Le salut ne réside pas dans le repli des régions et des ethnies sur elles-mêmes, dans la formule séparatiste, mais dans l'unité de l'Europe. Seule une Europe unie, une Europe impériale, aurait les moyens et la volonté de garantir l'autonomie et de sauvegarder l'identité de ses composantes. Seule une Europe des régions et des ethnies pourrait réaliser tout ou partie des objectifs poursuivis par les régionalismes et les ethnismes.

Régionalisme et ethnisme débouchent donc nécessairement, à notre sens, sur l'idée d'une Europe (unie) des régions et des ethnies. Chez les “fédéralistes européens” (comme Guy Héraud), cette conception de l'Europe constitue l'aboutissement d'une idéologie, née dans les milieux non-conformistes des années 30, qui combine :

- A. Le personnalisme qui refuse à la fois l'individualisme libéral et le collectivisme (collectivisme prolétarien des communistes, collectiviste nationalétatiste des fascistes) et se prolonge en un communautarisme d'essence social-chrétienne qui prend la forme du corporatisme ou de l'autogestion chez les plus gauchistes ;

- B. Le fédéralisme intégral inspiré de Proudhon. On retrouve chez les fédéralistes européens les thèmes chers à Mounier et au groupe L'Ordre Nouveau d'Arnaud Dandieu et Robert Aron (sur le fédéralisme européen, on lira : J.-L. Loubet del Bayle, Les non-conformistes des années 30, Paris, Seuil, 1969, pp. 422 à 424).

Des solutions…