Blüher

Hans Blüher : les héros masculins, porteurs d'État

Son père l'avait averti de la toute-puissance de la société établie : « Ils t'injurieront et te brocarderont. Tu iras frapper en vain à la porte des maisons d'édition et des rédactions des journaux. Ils tairont ton nom et en feront un tabou que personne n'osera briser ou contourner ». Pourtant, à 23 ans, le jeune Blüher était fermement décidé à poursuivre sa voie : il voulait décrire le mouvement Wandervogel tel qu'il l'avait vécu, c'est-à-dire comme un « phénomène érotique ».

Son père l'avait averti de la toute-puissance de la société établie : « Ils t'injurieront et te brocarderont. Tu iras frapper en vain à la porte des maisons d'édition et des rédactions des journaux. Ils tairont ton nom et en feront un tabou que personne n'osera briser ou contourner ». Pourtant, à 23 ans, le jeune Blüher était fermement décidé à poursuivre sa voie : il voulait décrire le mouvement Wandervogel tel qu'il l'avait vécu, c'est-à-dire comme un « phénomène érotique ».

Son premier ouvrage, paru en 3 volumes en 1912, il l'appelait son « brigand ». Grâce à lui, il déboule d'un seul coup sous les feux de la rampe, où il récolte bien entendu les injures et les quolibets que son père lui avait prophétisés. Il était devenu l'advocatus diaboli en marge du mouvement de jeunesse. Le Wandervogel était décrit par son jeune historiographe comme un mouvement révolutionnaire dirigé contre l'esprit du temps et contre la poussiéreuse « culture des pères » car porté par la passion (érotique) de la jeunesse masculine.

Armin Mohler a placé Blüher (1888-1955) à côté d'Oswald Spengler, de Thomas Mann, de Carl Schmitt et des frères Jünger, dans la phalange de tête des penseurs de la Révolution conservatrice, et l'avait compté parmi les « principaux auteurs d'esprit bündisch ». Malgré ce grand honneur, son nom est aujourd'hui quasi oublié, plus rien ne s'écrit sur lui et ses ouvrages ne sont pas réédités. Le tabou fonctionne toujours.

Wandervogel et mythologie antique

Né en 1888 à Freiburg en Silésie, fils d'un pharmacien, Hans Blüher est profondément marqué par l'éducation qu'il reçoit au Gymnasium de Berlin-Steglitz, où il fait ses "humanités". Ce Gymnasium est aussi, ne l'oublions pas, le berceau du mouvement Wandervogel. Dans cette école, Blüher accède au monde spirituel de la mythologie antique, dont il restera compénétré jusqu'à la mort. Au même moment, les institutions prussiennes, prodigant leur formation militarisée — c'est un de leurs mérites, pense Blüher — suscitent aussi l'éclosion de forces différentes, contraires, de facture anarchisante, romantique et libre-penseuse.

Assoiffé de savoir, Blüher est attiré par la pensée de Nietzsche, que les maîtres et les directeurs d'école condamnent encore. Cet engouement pour le philosophe de Sils-Maria le conduit à aller étudier brièvement la philologie à Bâle. À cette époque, Blüher part en randonnée, traverse les Alpes et se retrouve en Italie. Il dévore les œuvres de Max Stirner, surtout L'unique et sa propriété. Il en dira : « Ce fut l'extrémité la plus audacieuse, vers laquelle je pus me diriger ». Parce qu'il partageait avec lui la même vénération pour Carl Spitteler – pour Blüher, c'était un « Homère allemand » – il rencontre le pédagogue réformateur et charismatique Gustav Wyneken [ici vers 1930], figure de proue du mouvement de jeunesse.

Assoiffé de savoir, Blüher est attiré par la pensée de Nietzsche, que les maîtres et les directeurs d'école condamnent encore. Cet engouement pour le philosophe de Sils-Maria le conduit à aller étudier brièvement la philologie à Bâle. À cette époque, Blüher part en randonnée, traverse les Alpes et se retrouve en Italie. Il dévore les œuvres de Max Stirner, surtout L'unique et sa propriété. Il en dira : « Ce fut l'extrémité la plus audacieuse, vers laquelle je pus me diriger ». Parce qu'il partageait avec lui la même vénération pour Carl Spitteler – pour Blüher, c'était un « Homère allemand » – il rencontre le pédagogue réformateur et charismatique Gustav Wyneken [ici vers 1930], figure de proue du mouvement de jeunesse.

Wyneken avait créé la Communauté scolaire libre de Wickersdorf en Thuringe. Blüher considérait que cette initiative constituait le pôle apollinien du mouvement de jeunesse, tandis que le Wandervogel en constituait le pôle dionysiaque. Blüher ne rompit avec Wyneken, le réformateur des écoles, que lorsque celui-ci se mit à théoriser la notion d'un « peuple pur et bon » à la mode socialiste et à militer en faveur de « l'État failli » qu'était la République de Weimar. Blüher, lui, resta un monarchiste convaincu (il précisait : un « royaliste prussien ») ; il rendit même visite à l'Empereur Guillaume II en exil à Doorn aux Pays-Bas, où le monarque déchu était contraint de fendre son bois de chauffage à la hache.

Érotisme et sociétés masculines

De tout son cœur, Blüher, l'outsider et l'universaliste, haïssait l'univers des doctes professeurs maniaques et méticuleux qui s'enfermaient dans leur spécialité. Il a finalement abandonné la rédaction de son mémoire sur Schopenhauer, dès qu'il s'est rendu compte qu'un tel travail n'était que superflu et inutilement pénible. Il considérait que l'université n'était plus qu'un « magasin à rayons multiples », dans lequel il allait pouvoir se servir selon son bon vouloir et ses humeurs. La monographie controversée sur le Wandervogel fut le premier coup d'éclat de Blüher. Mais il a continué à exploiter cette thématique en publiant chez Eugen Diederichs à Iéna son œuvre majeure : Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft : Eine Theorie der menschlichen Staatbildung nach Wesen und Wert (Le rôle de l'érotisme dans la société masculine : Pour une théorie sur l'essence et la valeur de la constitution de l'État humain).

De tout son cœur, Blüher, l'outsider et l'universaliste, haïssait l'univers des doctes professeurs maniaques et méticuleux qui s'enfermaient dans leur spécialité. Il a finalement abandonné la rédaction de son mémoire sur Schopenhauer, dès qu'il s'est rendu compte qu'un tel travail n'était que superflu et inutilement pénible. Il considérait que l'université n'était plus qu'un « magasin à rayons multiples », dans lequel il allait pouvoir se servir selon son bon vouloir et ses humeurs. La monographie controversée sur le Wandervogel fut le premier coup d'éclat de Blüher. Mais il a continué à exploiter cette thématique en publiant chez Eugen Diederichs à Iéna son œuvre majeure : Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft : Eine Theorie der menschlichen Staatbildung nach Wesen und Wert (Le rôle de l'érotisme dans la société masculine : Pour une théorie sur l'essence et la valeur de la constitution de l'État humain).

Ce sera son ouvrage le plus important, celui qui eut le plus de suites. La thèse de Blüher : l'Éros masculin cherche à atteindre 2 principes de socialisation opposés, d'une part celui qui repose sur la conquête sexuelle de la femme et sur la fondation d'une famille, et d'autre part celui qui vise la constitution d'une "ligue d'hommes" [Männerbund : « confrérie masculine », communauté de combat ou ligue spirituelle dont l’Éros masculin — ou homo-érotisme — est le lien, ce qui n'implique pas nécessairement sexualité]. Cette dernière forme de socialisation, dont l'érotisme est le moteur, n'a pas seulement été le pilier porteur de la culture grecque antique, mais a constitué l'assise de tout ordre de type étatique.

Dès lors, en suivant le même raisonnement, Blüher affirme que la protestation du mouvement de jeunesse bündisch et la forte valorisation des "héros masculins" dans ces milieux, où l'on s'insurgeait contre le monde bourgeois, étaient en fait des révoltes contre l'absoluisation dominante, dans ce même monde bourgeois, de la forme de socialisation visant la création de familles. Au cours de ce processus de survalorisation de la famille, l'homme se féminisait et la femme se virilisait. L'érotisme inter-masculin, décrit par Blüher, ne doit pas être confondu avec l'homosexualité, car il n'y conduit que dans des cas exceptionnels. Pourtant, comme l'affirmait Nicolaus Sombart dans les colonnes de la Frankfurter Allgemeine Zeitung à l'occasion du centenaire de la naissance de Blüher, Die Rolle der Erotik... peut être considéré comme une réaction aux "procès Eulenburg" de 1907 à 1909, qui ont enclenché une persécution des homosexuels qui a éclaboussé le mouvement de jeunesse.

Blüher, Freud et la notion de refoulement

Blüher a subi l'influence décisive de Freud, dont il avait très tôt lu les ouvrages et repris le concept de refoulement. À l'aide de cette notion-clef, il a examiné le cas du "persécuteur d'homosexuels" : celui-ci est dans le fond tout autant attiré érotiquement par la jeunesse masculine que l'homosexuel, mais ne l'admet pas et agit de toutes ses forces pour camoufler ses tendances vis-à-vis du monde extérieur en les transformant en leur contraire.

Blüher a subi l'influence décisive de Freud, dont il avait très tôt lu les ouvrages et repris le concept de refoulement. À l'aide de cette notion-clef, il a examiné le cas du "persécuteur d'homosexuels" : celui-ci est dans le fond tout autant attiré érotiquement par la jeunesse masculine que l'homosexuel, mais ne l'admet pas et agit de toutes ses forces pour camoufler ses tendances vis-à-vis du monde extérieur en les transformant en leur contraire.

Freud lui-même a publié un texte sur Blüher et sur sa théorie de la bisexualité dans la revue qu'il dirigeait, Imago. Il louait la perspicacité de son disciple Blüher : « Vous êtes une intelligence puissante, un observateur pertinent, un gaillard doué de beaucoup de courage et sans trop d'inhibitions ». Autodidacte et précepteur libre, Blüher devait finalement à Freud son existence matérielle quotidienne : comme la psychanalyse n'était pas encore ancrée dans les curricula universitaires, l'auteur de Die Rolle der Erotik... a pu ouvrir un cabinet de psychothérapeute, sans détenir ni titre ni diplôme. Il en a vécu chichement pendant toute sa vie.

Hans Blüher, chrétien et nietzschéen tout à la fois, monarchiste et révolutionnaire, était un homme bourré de contradictions. Il comptait parmi ses amis et ses interlocuteurs des intellectuels libéraux de gauche ou des pacifistes juifs comme Kurt Hiller, Gustav Landauer, Magnus Hirschfeld et Ernst Joel, ce qui ne l'a pas empêché d'écrire des ouvrages très critiques à l'encontre de la judaïté. Ainsi, par ex., son livre Secessio Judaica (1922) ou Streit um Israël : Briefwechsel mit Hans-Joachim Schoeps (Querelle à propos d'Israël : Correspondance avec H.J. Schoeps [1933]). Ces textes lui ont valu l'étiquette d'antisémite. Avec le recul, et malgré l'esprit de notre temps, cette accusation ne tient pas : il suffit, pour s'en convaincre, de lire les souvenirs autobiographiques que Blüher nous a laissés. Ils sont parus en 1953 chez l'éditeur Paul List à Munich, 2 ans avant la mort de leur auteur, sous le titre de Wege und Tage : Geschichte eines Denkers (Chemins et jours : Histoire d'un penseur).

Sous le Troisième Reich, ce penseur de la transgression a vécu retiré de tout, en préparant un ouvrage philosophique de grande ampleur qui a reçu le titre de Die Achse der Natur – System der Philosophie als Lehre von den reinen Ereignissen der Natur (L’Axe de la Nature : Une philosophie pour faire comprendre les manifestations pures de la nature, Stromverlag, Hamburg-Bergedorf, 1949, 608 p.) quand il est paru en 1949. Il avait traité Hitler d'estropié érotique.

► Michael Morgenstern, Vouloir n°134/136, 1996. (article tiré de Junge Freiheit n°6/1995)

Sur l'Éros

L’Éros n’est pas la sexualité, mais il est ce qui donne son sens à la sexualité. Sens, non pas "but".

L’Éros n’est pas la sexualité, mais il est ce qui donne son sens à la sexualité. Sens, non pas "but".

L’Éros est ce qui donne une forme et une direction aux contenus pulsionnels. L'Éros est quelque chose que les animaux ne connaissent pas, que seul l’être humain possède et qui constitue une partie de sa dignité et de son destin.

L’Éros est l’affirmation d’un être humain indépendamment de sa valeur. Cette phrase donne profondément à réfléchir. Affirmer quelqu’un "indépendamment de sa valeur" est une chose terrible, qui récuse toute mollesse et toute légèreté. Et le fait qu’une telle chose se produise non pas parce qu’on le "veut", mais parce qu’on est contraint de le vouloir, ne lui ôte rien de sa gravité. Soustraire un être humain à toute référence à la valeur, l’affirmer sans condition, jusqu’au sacrifice de sa vie s’il le faut, alors qu’il ne vaut peut-être rien en dehors de ce qu’il représente pour l’autre : voilà quelque chose d’un autre ordre que le plaisir ou le déplaisir, que le jeu ou les passe-temps. Un être qui aime, c’est-à-dire qui est touché par Éros, se trouve dans un rapport qui n’a rien à voir avec les choses contingentes, avec les pulsions entraînantes, avec les plaisirs amusants ou avec les avidités soupirantes. Il se trouve dans un rapport solennel qui ne s’origine nulle part ailleurs que dans les tréfonds de la nature humaine. Bien souvent, son destin s’accomplit dans la douleur. C’est pourquoi Éros a toujours été tenu pour sacré chez tous les peuples, indépendamment du sens ou du contenu qu’ils lui ont attribué. (...)

Dans la formulation de l’Éros comme "affirmation d’un être indépendamment de sa valeur", le terme valeur ne signifie pas un attribut particulier assigné aux choses ou aux êtres, mais l’échelle des valeurs qu’on utilise pour les mesurer. Chacun porte en lui un tel système de valeurs, qui peut être plus ou moins clair, plus ou moins profond, plus ou moins convenu ou personnel ; il n’est loisible à personne de se départir de son système de valeurs lorsqu’il aborde les êtres et les choses. Mais l'individu ne peut pas plus se soustraire à la nécessité d’affirmer certains êtres déterminés (on pourrait presque dire prédéterminés), indépendamment de leur valeur. Il peut après coup, au décours du temps, considérer que la personne correspond bel et bien à son échelle des valeurs : l’acte inaugural ne s’en est pas moins déroulé indépendamment de toute référence à la notion de valeur.

Cet acte inaugural implique une affirmation sans condition de deux personnes qui se saisissent mutuellement et sont saisies par leur être réciproque. Cette affirmation est perçue comme sainte et nécessaire, et peut se trouver en contradiction avec les exigences du système de valeur des intéressés. Pour reprendre l’image des deux moitiés séparées de l’être humain originel telles qu’Aristophane les a décrites dans le Banquet (de Platon), chacune des deux moitiés ne sait pas qui est l’autre au moment où elles se rencontrent, mais elles rejetteraient toute dérobade ou toute référence à une quelconque notion de valeur comme un péché à l’encontre de l'Amour.

(p. 226-227)

◘ Éros et Logos

À l'époque de l'érudition livresque et surtout de l'esprit de périphérique, on aime à désigner la personne fortement animée par Éros comme "malade d'amour" (érotomane). L'Éros est donc perçu comme une maladie, et n'est considéré comme "sain" que l'homme mesuré, savant, qui ne se laisse jamais déconcerter. La position centrale de l'esprit est la connaissance, c'est-à-dire ce procès par lequel on peut protéger les phénomènes passagers en les enfermant dans des conceptions scientifiques. La connaissance, c'est l'accent mis sur le général (avec le pathos requis : "l'éphémère"). Même quand il faut reconnaître quelque chose qui, de par sa nature, ne peut être qu'unique, par ex. un homme singulier et précis, l'acte de connaître ne se déroule que sous le primat de la généralité affichée par le concept. L'Éros procède tout à fait inversement. Sa position centrale est celle de l'amour d'une personne pour une autre : dans cet acte, avec le même fanatisme, avec la même constance et la même coercition, c'est la singularité qui est affirmée. Et c'est seulement parce que l'acte d'amour est unique et singulier, qu'il peut être pleinement accepté. L'Éros est la philosophie du particulier.

Mais où est le juge qui puisse décider ce qui est "juste"... ? On pourrait tout aussi bien dire, avec le même aplomb qu'on juge les aimants "malades", affirmer que tout homme qui ne se préoccupe que de connaissance est "malade". De ce fait, l'esprit aussi pourrait être malade. Qui pourrait s'opposer à cette affirmation, avec un langage plus clair ?

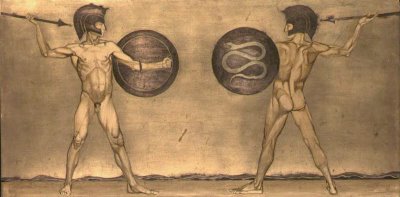

Éros et Logos sont face à face dans un duel à mort, si du moins on les pousse jusqu'à leur logique ultime en les maintenant séparés. Ces deux dieux forment en fait le destin de l'humanité, en eux se reflète toute la conflictualmité de l'existence. Il n'y a qu'un seul lieu où Éros et Logos se mêlent continuellement, s'unissent et font disparaître cette conflictualité : dans l'art. Une œuvre d'art détient la capacité de répéter ce processus de disparition du conflit en nous, car elle porte la réconciliation en elle. Tandis que nous, hommes en lutte permanente, sommes déchirés sans cesse entre ces deux puissances, le message de l'art fait de nous des récepteurs hissés à un niveau autre, qui fait s'évanouir tous nos intérêts, du moins nous fait oublier les choses qui nous excitaient immédiatement avant cette réception.

Les deux composantes de l'art sont parfaitement perceptibles dans chaque œuvre, mais jamais au point que l'on puisse dire : "ici est Éros" et "ici est Logos". Non : ils sont tous deux présents, inséparables, actifs dans leur unisson.

(p. 235-237)

► Extraits de Die Rolle des Erotik in der männlichen Gesellschaft, Diederichs Verlag, Jena, 1917. [cf. ce commentaire de texte]

◘ Textes de Blüher disponibles :

- Wandervogel, Histoire d'un Mouvement de jeunesse, éd. Les Dioscures, 1994 [seul le vol. I est paru]

- « La catastrophe de l'Ordre du Temple » [extrait du tome I de : Rôle de l’Érotique dans la Société masculine : Théorie de l’instauration des États selon leurs caractéristiques et leur valeur] et « Famille et Société masculine » in Palaestre n°1, dossier « Éros garçonnier. Famille et Société masculines », éd. Les Dioscures, Paris, 1994, 228 p.

- Pour une Renaissance de l’Académie platonicienne, suivi de : Empédocle ou le Sacrement de la Mort volontaire, Paris, L’Avrillée, 1998 (tr. : François Poncet en coll. avec Michel Meigniez de Cacqueray). Voir aussi addenda.

- L'homosexualité, l'inversion et la perversion, éd. Walter Beckers, coll. "Le Monde De La Sexologie", 1969 (trad. de Studien zur Inversion und Perversion : das uralte Phänomen der geschlechtlichen Inversion in natürlicher Sicht)

- Œuvres en allemand

◘ Études sur Blüher :

- « Hans Blüher et l'utopie du Männerstaat », André Gisselbrecht in Revue d'Allemagne n°3/XII, juil.-sept. 1990.

- La Sexologie politique de Hans Blüher, Luc Saint-Étienne, coll. Point de vue/GRECE, 1994, 30 p. *

- La Révolution conservatrice en Allemagne 1918-1932, A. Mohler, Pardès, 1993, pp. 574-618.

- Site-hommage : Biographie, bibliographie allemande (traduite en français), textes en ligne et sélection d'images.

- Irrationalisme et humanisme : critique d'une idéologie impérialiste, T. Schwarz, 1944, cf. ch. I

- Autorenportrait Hans Blüher (M. Lichtmesz). cf. aussi « Der Rebell, der weiß, um welche Tradition es geht » [de]

- Hans Blüher and the Wandervogel [en]

* : Cf. cette recension : DES NAZIS ET DES HOMMES

Au sein de la pléthorique historiographie sur le national-socialisme, rares sont les témoignages, du moins traduits en français, relatifs aux premières années du régime et à sa consolidation. Parmi eux, celui de Nicolaus Sombart, fils du grand économiste Werner Sombart, s'imposera assurément comme l'un des plus originaux et des plus importants.

Procédant par touches impressionnistes, mêlant l'anecdote à la réflexion, le portrait à la description sociologique, choses vues et vie rêvée, cette chronique d'une jeunesse berlinoise, qui couvre les années 1933-1943, restitue avec plus d'acuité que bien des ouvrages érudits l'atmosphère d'une époque. Mais ce livre apporte aussi un éclairage fort intéressant sur plusieurs figures et différents aspects de la Révolution conservatrice, en particulier sur l'une de ses 5 composantes essentielles selon la classification d'Armin Mohler : les Bündischen, qui incarnaient la tendance « ligueuse » du Mouvement de jeunesse.

Au sujet de son père (mort en 1941), le témoignage de Nicolaus Sombart, plein de piété filiale mais étranger à tout souci apologétique, fait revivre un mandarin allemand, qui tranchait cependant sur ses collègues par un cosmopolitisme culturel de grande classe. Austère et mondain à la fois, recevant chez lui ambassadeurs, écrivains et artistes, entretenant un vaste réseau de relations dans la grande bourgeoisie et la noblesse, le vieux savant ici évoqué n'a plus grand-chose du rote Professor, qui, à en croire certains de ses exégètes « radicaux », serait resté toute sa vie un farouche ennemi du capitalisme. Pour son fils, Werner Sombart était plutôt l'un des héritiers « de la bourgeoisie nationale-libérale dupée par Bismarck et qui, exclue de toute participation au pouvoir politique, cherchait dans la science un substitut qui leur permettrait d'assouvir ses aspirations à occuper des postes de décision ».

N. Sombart consacre aussi de belles pages à Carl Schmitt, très lié à son père et qu'il décrit comme un homme énigmatique et fascinant. Il y a là des observations fines sur le langage schmittien, à base d'images mythiques, sur l'admiration de Schmitt pour Disraeli, ou encore sur la façon dont Schmitt interprétait en privé l'histoire de l'Occident comme une grande querelle entre les tenants de l'utopie (juive) et ceux de l'eschatologie (chrétienne).

Pour le fils de l'illustre sociologue, qui s'appuie en l'occurrence sur sa propre appartenance, brève mais intense, à quelques formes tardives du courant bündisch, l'importance de la Révolution conservatrice doit être clairement reconnue. Il va même jusqu'à écrire à son sujet : « Avec le regard de l'ethnologue moderne, on peut voir ici le trait caractéristique d'une "identité culturelle" autochtone, de ce qui était spécifiquement et strictement "allemand". Ce n'est d'ailleurs pas seulement une possibilité, mais une obligation. »

MÄNNERBUND ET ESPRIT ALLEMAND

Considérée comme reflétant le cœur même de l'identité allemande, la Révolution conservatrice fait l'objet, de la part du fils de Sombart, d'une interprétation sans doute discutable et réductrice, mais qui a le mérite de conférer un principe d'unité et de cohérence à un phénomène particulièrement éclaté. Pour lui, les différents systèmes spéculatifs de la Révolution conservatrice « s'inspiraient tous du même modèle fondamental. [...]. Ils masquaient autre chose, un élément constitutif, exclusif, mystérieux et spécifique à cette pensée. Qu'est-ce, en effet, que l'antipode de cette société égalitaire, libertaire et démocratique qu'ils abhorraient ? L'association masculine, le Männerbund élitiste. L'esprit du Männerbund est le trait commun et spécifique de cette contre-culture allemande. Cela lui donne sa teinte si particulière, partout où elle émerge : son pathos, sa charge émotionnelle. Cela distingue la société allemande de toutes les autres sociétés patriarcales de l'Occident. C'est cela – conclut le fils de Sombart – et non pas l'homosexualité en tant que telle, qui constitue le vice allemand. »

L'esprit du Männerbund, de la « société masculine », serait donc une structure anthropologique propre à l'identité allemande, en même temps que la vraie clé permettant de saisir pourquoi l'Allemagne – ou, plutôt, ses classes dirigeantes – ont si difficilement accepté la modernité : « Je suis persuadé – poursuit N. Sombart – qu'il faut voir dans la persistance du syndrome du Bund masculin le facteur décisif, sans doute, de la résistance acharnée, de la passion avec laquelle les hommes allemands réagissent au "projet de la modernité". »

Tout au long de sa chronique, l'auteur, il est vrai, apparaît hanté par le thème de l'homosexualité – une homosexualité théorisée, esthétisée, objet d'ironie même, mais aussi, on le comprend bien, assumée sur tous les plans. Cela pourrait évidemment favoriser chez certains lecteurs un rejet systématique des affirmations de N. Sombart sur le « noyau » de la Révolution conservatrice. A priori, en effet, on n'est guère tenté de faire crédit à quelqu'un qui écrit avec le plus grand sérieux : « Puis-je rappeler ici que l'enthousiasme français pour le Troisième Reich – cela vaut aussi pour la Collaboration – fut pour l'essentiel l'affaire d'une coterie d'hommes aux penchants homosexuels ? »

MÄNNERBUND

Mais un tel rejet serait simpliste, trop commode aussi. Car N. Sombart sait de quoi il parle au sujet du courant bündisch. Ainsi quand il évoque le cas de Alfred Schmid (1899-1968), chimiste suisse, fondateur du Corps gris, « le plus exclusif et le plus élitiste » des Bünde de jeunesse, qu'A. Mohler cite à plusieurs reprises dans les pages de son travail magistral réservées à la caractérisation du courant bündisch (pp. 192-201 de la tr. fr.). Auteur d'une brochure, Aufstand der Jugend [1932, texte publié sous le nom de Fred Schmid, repris dans : Erfüllte Zeit : Schriften zur Jugendbewegung, herausgegeben von der Professor Dr. Alfred Schmid-Stiftung Altdorf/ Uri, Schweiz, Erstausgabe Südmarkverlag Fritsch Heidenheim, 1978, 160 p.], qui exerça une certaine influence au sein des ligues de jeunesse, Schmid incarnait, d'après N. Sombart qui le connut personnellement, l'archétype du dandy, et son homosexualité n'était pas que platonique. Il semble bien que l'on puisse en dire autant d'autres figures du courant bündisch.

L'un des principaux théoriciens de ce courant fut Hans Blüher (1888-1955), dont le jeune N. Sombart lut, évidemment, l'essai sur l'Éros intermasculin, Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft (« Le Rôle de l'érotisme dans la société masculine »), ouvrage en 2 volumes parus en 1917 et 1919. « Selon Blüher – écrit Armin Mohler –, l'Éros intermasculin est présent, en chaque homme, à des degrés d'intensité divers ; c'est seulement dans une faible minorité de cas qu'il aboutit à des rapports sexuels entre hommes, en l'occurrence lorsqu'il l'emporte trop fortement sur l'Éros qui vise la femme. »

Il est désormais possible, pour les non-germanistes, de se faire une idée des thèses que défendait Blüher, dont l'œuvre ne se réduit pas à une réflexion sur l'homosexualité. Plusieurs de ses textes — « Famille et société masculine » (un résumé de Die Rolle der Erotik), des extraits de sa correspondance avec Milla von Prosch, des « Apophtegmes » et « La catastrophe de l'Ordre du Temple » — viennent en effet de paraître dans la premier numéro de la revue Palaestre.

On n'est pas obligé de suivre « les routes du Saint Ordre mâle » cher à Montherlant et aux rédacteurs de la revue, ni de goûter l'iconographie pédérastique de Palaestre, pour reconnaître le réel intérêt de ce dossier sur Blüher, dont les textes sont bien traduits et intelligemment présentés. D'après les responsables du dossier, Blüher a résumé de la façon suivante sa thèse centrale : « Outre le principe de socialisation qu'est la famille, et qui trouve sa force dans l'éros hétérosexuel, un second principe est à l'œuvre dans l'espèce humaine, celui de la "société masculine", lequel trouve sa force dans l'éros intermasculin, et s'exprime dans les communautés masculines (Männerbünde). C'est de la nécessaire coexistence conflictuelle du second principe avec le premier que se dégage ce qui conduit l'homme à l'État. »

Ainsi exposée, cette thèse n'a rien d'aberrant et pourrait même éclairer utilement le fonctionnement d'un certain nombre de sociétés indo-européennes. Mais l'impression générale que l'on retire des informations sur la Révolution conservatrice contenues dans le livre de N. Sombart et dans Palaestre, c'est celle d'un phénomène strictement inexplicable en dehors du monde germanique, totalement impossible à exporter, du moins en ce qui concerne sa composante bündisch.

► Éric DELCOURT, éléments n°80, 1994.

♦ Nicolaus Sombart, Chronique d'une jeunesse berlinoise, Quai Voltaire, 1992, 370 p.

♦ La Sexologie politique de Hans Blüher, Luc Saint-Étienne, GRECE, 1994, 30 p.

♦ Revue Palaestre n°1, 1er trimestre 1994, 228 p.

Pièces-jointes :

Quand la jeunesse allemande se rebelle :

Hans Blüher contre l'ordre bourgeois

« On les voyait s'enfoncer dans la sombre bruyère, à travers les mornes landes sablonneuses, barbarement accoutrés d'un costume fort maltraité, droits sous le lourd sac à dos. Méconnaissables, ils se regroupaient la nuit autour des feux de camp, échangeaient des propos mêlant rancœur, entrain et mélancolie, qu'ils n'avaient jamais pu tenir auparavant. »

« On les voyait s'enfoncer dans la sombre bruyère, à travers les mornes landes sablonneuses, barbarement accoutrés d'un costume fort maltraité, droits sous le lourd sac à dos. Méconnaissables, ils se regroupaient la nuit autour des feux de camp, échangeaient des propos mêlant rancœur, entrain et mélancolie, qu'ils n'avaient jamais pu tenir auparavant. »

Ainsi se présente dans les campagnes allemandes le mouvement des Wandervögel ("Oiseaux migrateurs"), créé en 1896 par des lycéens de Steglitz, dans la banlieue de Berlin. Voué à la randonnée et au ressourcement dans la nature sauvage, il prend son essor en pleine industrialisation galopante voulue par le Reich wilhelminien. Ce mouvement de jeunesse est tout à la fois une révolution contre la culture des parents, une échappée loin de l'autorité du corps enseignant, un besoin d'autonomie libératrice. « Les Wandervögel sont le plus noble, le plus pur, le plus sauvage assaut romantique que la jeunesse ait jamais donné en rupture avec la génération précédente. C'était un coup de bélier des forces de la nature, une régénération, un violent décapage de l'esprit ». Alors que le mouvement est tout jeune encore, s'y joint le jeune Hans Blüher, né en 1888, fils d'un pharmacien. Les Wandervögel ne sont qu'une quinzaine ; il seront plusieurs dizaines de milliers à l'approche de la Première Guerre mondiale. À 24 ans seulement, Blüher racontera leur histoire en publiant Wandervogel, Histoire d'un Mouvement de jeunesse, controversé mais admiré. C'est le point de départ d'une œuvre où se mêlent littérature, philosophie et politique, féconde et variée au point que dans l'ouvrage de référence fondamental sur les tendances nationalistes de l'époque : La Révolution conservatrice en Allemagne 1918-1932 par Armin Mohler, Blüher [p. 415-419] figure (en compagnie d'Oswald Spengler, Thomas Mann, Carl Schmitt, Ernst Jünger et son frère) dans la liste de la demi-douzaine d'« auteurs essentiels dont l'œuvre excède toute classification ».

Après le lycée, Blüher étudie la philosophie, la philologie, la physique et les sciences naturelles aux universités de Bâle et de Berlin, mais il sera renvoyé de l'université sans diplôme suite à la publication de plusieurs textes polémiques, notamment Ulrich von Wilamowitz et l'Esprit allemand (1916). Wilamowitz, alors recteur de l'Université, ayant présenté les Grecs avec une étroitesse de vue petite-bourgeoise, l'étudiant Blüher se permit d'écrire : « Si j'étais un Grec de l'Antiquité redescendu sur terre et que j'entendisse M. Wilamowitz tenir de tels propos sur mes sentiments fondamentaux, je préférerai causer par signes avec les charretiers allemands, plutôt que d'échanger un seul mot de grec avec ce monsieur ».

L'expérience vécue par Blüher dans le Wandervogel l'amène à se faire le théoricien des contributions respectives de la famille et de la société masculine à la construction de l'État (Le Rôle de l'Érotique dans la Société masculine, 1917 ; réflexion qui avait été commencée dans son histoire du Wandervogel). On peut les résumer comme suit : les institutions de l'État, purement masculines, sont le résultat d'un éros spécifique, d'une impulsion à vouloir vivre ensemble qui n'implique pas forcément la libido sexuelle. Les mâles d'une collectivité sont ainsi poussés à se retrouver à part de la famille, pour faire œuvre commune dans une entente tacite et informelle, en sorte d'apporter une âme et un sens au destin de cette collectivité. Au contraire, la famille, cellule tournée vers ses propres intérêts de survie, a un but utilitaire : assurer matériellement la continuité des générations. Par ces travaux, Blüher accède à la notoriété : Gottfried Benn et Theodor Daubler entrent en relation avec lui. Rainer Maria Rilke le découvre et l'admire.

À la fin de la guerre, l'effondrement de l'Allemagne est concomitante de la victoire de la révolution bolchevique en Russie. Certains préparent la même révolution en Allemagne. Le royaume de Prusse, origine de l'Empire allemand, n'existe plus en tant que nation politique. Les retentissantes attaques menées par Blüher contre la morale christiano-bourgeoise amènent l'intelligentsia rouge à le solliciter. Blüher prend conscience que les doctrines de la gauche drainent des foules qui représentent un matériel humain marqué au mauvais coin, et oppose une fin de non-recevoir par une simple carte postale. Il a choisi son camp, et décide de s'engager politiquement.

À Munich, il renoue avec la Jeunesse libre-allemande, créée en 1913 par une action commune de groupes principalement Wandervogel afin de faire vivre une culture propre à la jeunesse. Il entreprend une tournée de conférences qui a pour titre : Empire allemand, Judaïsme et Socialisme. « À cette époque, se rappellera-t-il plus tard, se rassemblait autour de moi une jeunesse qui avait de la prestance et portait souvent l'uniforme, des garçons bien nés, au cœur bien placé ». Il mobilise pour la contre-révolution, et participe aux Corps francs, troupes de volontaires levées pour défendre l'Allemagne à l'intérieur et aux frontières, alors précisément que la défaite avait dispersé l'armée et préparé le terrain au bolchevisme.

À la même époque, Blüher juge insuffisant l'enseignement des universités, « qui ne sont plus que de cossus grands magasins de l'esprit, où l'on se procure à prix d'argent un article de qualité correspondante ». Leur philosophie, constate-t-il, n'est plus une question de vie et de mort. Elles ne sont plus à la mesure de l'homme supérieur. Elles sont plus par elles-mêmes une cause. Blüher, au contraire, entend faire de l'aristie, c'est-à-dire de la préexcellence humaine qui n'est pas une supériorité de degré, mais d'essence, la valeur suprême d'un nouvel enseignement : il projette de fonder une académie élitaire inspirée de celle de Platon, et en expose les principes lors de réunions publiques.

En 1918, il rencontre une jeune fille des troupes féminines du Wandervogel, surnommée par lui Peregrina – la pélerine –, mystique et inspirée. C'est à son instigation que Blüher met en chantier ses ouvrages christiques (notons que le christianisme, chez Blüher, s'écarte fortement de l'interprétation éthique et spirituelle que lui veulent les Églises, en sorte de revenir, en un certain sens, à une vision antique qui déifie la nature humaine). Peregrina sera le grand amour féminin de sa vie. Néanmoins, elle le quittera au bout de 2 ans. Plus tard, Blüher épousera une femme médecin. Ils auront un fils.

En 1924, Blüher s'installe à Berlin-Hermsdorf, où il exerce comme psychothérapeute, et continue son œuvre littéraire. L'année suivante, il rédige un traité médical sur l'effet des névroses (Traité de l'Art de guérir), et sera le seul non-médecin admis au sein de la Société allemande de Psychothérapie.

Il fréquente régulièrement le Deutscher Herrenklub d'Heinrich von Gleichen, club politique qui relève directement du mouvement des Jeunes Conservateurs de Moeller van den Bruck et dont le but est « la fondation et l'affermissement d'une élite politique conservatrice et anti-réactionnaire ». Dans ce club on croise, par ex., Hindenbourg, le futur chancelier von Papen, des membres de la famille impériale, des hauts dignitaires religieux.

En 1934, le parti national-socialiste interdit à Blüher de publier. Ce silence forcé lui donne le loisir de commencer à rassembler la matière de son œuvre majeure : L'Axe de la Nature, qui paraîtra en 1949 (la Nature, pour Blüher, n'est pas la collection organisée des réalités objectives, mais le principe qui les organise. Dans cette vision, pour ne prendre qu'un exemple, la religion n'est plus un fait de l'histoire des hommes, mais devient un produit de la Nature). Blüher y développe une philosophie qui se réfère à Platon, Kant, Schopenhauer et Nietzsche (« il y a une morale de la substance, donc de l'être, et une morale des petites gens »). Sa métaphysique de la nature n'est accessible qu'à une minorité qu'il appelle « la race primordiale ». Dans la hiérarchie du savoir, les sciences exactes et les sciences naturelles ne sont, par leur objet, que des accessoires utiles à une compréhension immédiate limitée des êtres.

À sa mort en 1955, Blüher légua la totalité de son fonds documentaire, ainsi que les droits sur son œuvre, aux archives de l'État de Prusse, supprimé d'un trait de plume par les alliés en 1947.

• LES DEUX PILIERS DE LA SOCIÉTÉ : Blüher voit 2 principes agissants dans l'élaboration de la société : d'une part la disposition de l'individu à fonder une famille, qui ressortit à l'éros entre l'homme et la femme, et d'autre part la disposition des hommes à s'assembler en ligues, en corps constitués, qui ressortit à l'éros inter-masculin et fonde l'État.

• L'ÉROS FÉMININ : Pour Blüher, il ne fait pas de doute qu'il y a un antagonisme irréductible entre l'homme et la femme. La femme est irrévocablement subordonnée à l'homme, mais, pour rester fidèle à ce qu'elle est, elle doit tourner la loi de l'homme : « La femme est tout à la fois soumise et abandonnée à elle-même ». Être à la merci de l'homme est la forme a priori de l'éros de la femme. Les revendications en faveur de l'égalité des sexes s'élèvent quand l'homme abdique sa suprématie régalienne pour se travestir en bourgeois, car la femme refuse d'être sous la coupe d'un tel homme, dont l'empreinte irrite la femme, dont les lois qui consacrent l'allégeance de la femme la blessent. Blüher évoque par une image ce qui oppose l'éros de l'homme et celui de la femme : « L'éros masculin darde comme un rai de lumière jaillissant qui détermine les objets qu'il frappe à briller de leur propre éclat. L'éros masculin veut saisir, posséder, perpétuer. L'éros de la femme est un calice : elle a besoin de recevoir à pleins bords ». De même, chez l'homme et chez la femme, l'enfant ne répond pas aux mêmes attentes. Chez la femme, le désir d'enfant n'est pas la conséquence d'une pulsion de reproduction, d'une volonté de procréation, mais comble une satisfaction d'être. L'amour maternel n'entretient pas de rapport avec la valeur de l'enfant. L'homme, de son côté, est voué à la réalisation d'une œuvre dont l'accomplissement lui échappe sans cesse. Il est donc poussé à la continuation de soi, à se prolonger vers l'extérieur. Mu par une pulsion sexuelle et une volonté de procréation, l'homme tend, au moyen de l'héritier, vers l'achèvement de l'œuvre ; ce qui est hors de portée pour l'éternité.

• UNE THÉORIE SACRALE DE L'ÉTAT : L'État a pour lui la permanence des valeurs, il est ce qui dure, ce qui est porteur d'histoire, à l'opposé de la simple communauté humaine, jouet de toutes les fluctuations de la psychologie collective. La figure d'un monarque incarne le mieux le principe qui maintient l'État. Comme système de gouvernement, Blüher préconise un bicamérisme (inspiré par les chambres haute et basse de la Prusse). La chambre basse, « claire expression de la volonté du peuple », dispose sur les questions matérielles. Elle se recrute et vote ses résolutions comme l'ordinaire des assemblées démocratiques. La chambre haute, de son côté, rassemble une élite naturelle qui engage le destin de la communauté, elle porte les valeurs qui pérennisent l'État. La chambre haute ne cherche pas à démontrer, elle se présente en exemple. Contre les théories du socialisme et du libéralisme, qui placent les valeurs supérieures de l'humanité hors de l'État réduit au rôle d'un organisme de gestion économique, Blüher développe une théorie sacrale de l'État, lequel a pour mission de pousser les meilleurs à rencontrer leur destin.

• LE RÔLE DE L'ÉDUCATION : Par ailleurs, dans le même refus de soumettre l'homme à l'utilitaire, Blüher tient que tout système valable d'éducation doit, d'une part, prendre conscience que l'enfant et l'adulte ne vivent pas dans le même monde, et, d autre part, accepter qu'on n'instruise pas les enfants en vue d'une conjoncture socio-économique future, mais pour en tirer le meilleur. L'institution scolaire actuelle, constate Blüher, « est l'instrument d'une collectivité qui entend gouverner l'homme neuf dès la naissance. On contraint l'enfant à s'ajuster aux doctrines d'État qui prévalent. [...] Le contenu de l'enseignement est une incitation à des pensées contraires à celles qui s'éveillent naturellement dans l'adolescence ». En revanche, l'école que veut Blüher doit procurer « ce que faire découvrir est le premier souci d'un ami : les clefs de la liberté ». Pour que passent les valeurs vivantes entre le maître et l'élève, il est nécessaire qu'existe entre eux une relation personnelle forte. Il est donc logique que Blüher s'intéresse de près à la Libre Communauté scolaire de Gustav Wyneken, qui fleurit à ce moment-là en Thuringe. École tout à la fois libertaire, car on cherche à y soustraire l'enfance de la mainmise des adultes et des enseignants patentés, et antidémocratique, car le pouvoir s'y exprime à travers des regroupements d'élèves et de maîtres par affinité et maturité. Sur les questions économiques, Blüher se sent proche de Silvio Gesell (auteur d'une théorie monétaire d'après laquelle les billets de banque doivent être revalidés périodiquement par une estampille pour éviter la thésaurisation).

• SECESSIO JUDAICA : Les idées de Blüher sur le judaïsme sont exprimées en particulier dans Secessio Judaica (1922). Blüher sent dans les Juifs « sécularisés » confondus dans la société non sémite le fer de lance du matérialisme, du marxisme, du postulat qu'un homme en vaut un autre. Le peuple juif – « la race sacrale juive » dit Blüher –, élu à dessein de donner naissance à l'annonciateur de la Nouvelle Alliance (Jésus-Christ), a été atteint dans son essence et brisé dans son destin pour avoir refusé et tué le Messie. Cette malédiction explique la particularité du peuple juif : une volonté de disparaître à la vue, en sorte de se présenter par force comme des hommes des peuples chez qui ils se trouvent. Or la judéité, au contraire de la judaïté, est inadmissible. Cette concitoyenneté de forme, introduisant dans le génie des peuples une hétéronomie, a un effet décomposant qui excite par contre-coup l'antisémitisme, lequel, dans l'avenir, poussera les Juifs à faire sécession pour se retrouver en communauté. Et comme aboutissement : la création d'un État hébreux. Blüher rappelle que Chaïm Weizmann, futur premier président de la république israélienne, constatait tristement : « Partout où nous allons, nous apportons avec nous l'antisémitisme dans nos bagages ».

• UN HOMME SANS CONCESSION, MAIS D'INFLUENCE : Malgré les éloges qui le couvrent, Blüher est resté toute sa vie la cible de violentes prises à partie, et le restera toujours : son franc-parler, son refus de transiger dans l'exposé de ses idées, son style même, personnel et sans concession à la vulgarisation, ne permettent pas qu'il soit le mentor d'un parti d'ouverture. Il reste que d'après des chiffres officiels, Blüher comptait parmi les vingt auteurs les plus lus en Allemagne entre 1912 et 1933. Et Guillaume II, à qui Blüher rendait visite en Hollande et avec qui il entretenait une relation épistolaire, lui écrivit en 1929 : « Mon cher Blüher, votre réflexion produit au jour les mobiles souvent indiscernables mais déterminants des affaires humaines. En vous lisant, je me suis dit : Voilà donc ce qui me conduisait »

• JUS PRIMAE NOCTIS : Très peu comprennent la terrible responsabilité de l'homme qui déflore une jeune fille. Avec quelle facilité désèchent les femmes qui ont confié la fleur de leur jeunesse à un homme bas et vide ! Mais quel resplendissement exalte le corps féminin où en premier quelque âme noble a imprimé son amour ! Il devrait y avoir une caste d'hommes de haut rang – sacerdotes amoris et humanitatis –, d'âmes pures, qui, initiés par la connaissance de la vie et des fins dernières, déflorassent les jeunes femmes.

• COMMUNISME : Daimonion, au secours ! Le communisme, de quelque façon qu'on l'interprète, qu'on l'éclaire ou qu'on lui donne forme, signifie d'avoir en commun des biens matériels, principalement des terres et de l'argent. Maintenant, soyons sérieux, et chacun à part soi : avec qui partage-t-on spontanément des biens, sans raisonner ? Avec combien de personnes ? Je compte : trois ou quatre, à peine ! Et ce sont toujours ceux à qui nous lie un destin érotique. Une ou deux femmes, les enfants, peut-être quelques amis. Au-delà, on commence à y regarder de plus près. C'est précisément là l'erreur de calcul du communisme. Car hors de ce cercle priment l'individualité et la propriété privée. Escroquer autrui est pardonnable, surtout si c'est conscient. Mais il est méprisable de se voler soi-même. Laissez parler ces bienfaiteurs de l'humanité et leur sentimentalisme de bibliothèque rose ! L'humanité est dure, brutale, vindicative et perfide. Prétendre à quelque chose de commun avec elle rend vulgaire.

• DE LA MORT VOLONTAIRE : Honte à toi, bourgeois ! Il y a un souverain Commandement pour la mort volontaire ! Un sacrement par la mort qu'on se donne à soi-même ! Malheur à toi, ô homme ! Il n'est pas impossible que tu te supprimes. Ce peut être au moment de ton plus grand bonheur, afin de laisser de toi une image non flétrie. Sinon, ce sera pour assumer le fardeau d'une expiation impitoyable, subir – qui sait ? – des renaissances au monde pires encore.

► Vincent Malecki, Résistance ! n°5, 1998 (article remaniant quelque peu la notice biographique en exergue de l'édition de Pour une Renaissance de l'Académie platonicienne, p. 7-17).

[ci-haut : buste de Joachim Karsch]

|

DOSSIER HANS BLÜHER ET LES WANDERVÖGEL |

◘ 1) Veit A. Walkenhove, Gaie France n°8 (déc. 87 – janv. 88). Présentation : Au début du siècle, la jeunesse allemande s’affranchit du joug des curés et des instituteurs. Sac-à-dos sur l’épaule, ils parcourent le monde en quête de nouvelles valeurs. Les Wandervögel ont leur théoricien : Hans Blüher. À travers ce dossier, l’esquisse de ce qui pourrait être le sens et la fonction des amours inter-masculines.

HANS BLÜHER ET LE MOUVEMENT WANDERVOGEL

Le 17 février 1988 marquera le centième anniversaire de la naissance d'un homme dont toutes les formations idéologiques ont tenté d'étouffer les idées. Lui-même se situait à l'extrême-droite. Son mérite : la découverte du rôle de l'érotisme dans la société masculine. Hans Blüher nous révèle le sens et la fonction de l'amour homosexuel. Si nous brisons aujourd'hui le tabou qui porte sur son œuvre, c'est moins dans un esprit de commémoration que dans la conviction que les travaux de Blüher sont essentiels à la conception d'une vision que nous définirions de nouvelle droite : H. Blüher voyait la condition et le fondement de toute culture dans l'érotisme inter-masculin.

Le 17 février 1988 marquera le centième anniversaire de la naissance d'un homme dont toutes les formations idéologiques ont tenté d'étouffer les idées. Lui-même se situait à l'extrême-droite. Son mérite : la découverte du rôle de l'érotisme dans la société masculine. Hans Blüher nous révèle le sens et la fonction de l'amour homosexuel. Si nous brisons aujourd'hui le tabou qui porte sur son œuvre, c'est moins dans un esprit de commémoration que dans la conviction que les travaux de Blüher sont essentiels à la conception d'une vision que nous définirions de nouvelle droite : H. Blüher voyait la condition et le fondement de toute culture dans l'érotisme inter-masculin.

LA CONFRÉRIE

À la dernière foire du livre de Francfort, l'éditeur des œuvres complètes de Gœthe et de ses écrits personnels, une collection de 143 volumes pour bibliophiles, reconnaissait lui-même : « Personne n'a besoin de Gœthe pour vivre ou pour survivre... Il n'est pas indispensable à la vie, il n'est pas indispensable à la survie ». L'objet de ce dossier est un auteur allemand bien moins connu, mais dont nous pouvons dire à coup sûr qu'il est indispensable à notre vie, à notre survie. Il l'est en tous cas pour tous ceux d'entre nous qui aspirent à retrouver la signification primordiale du culte de la virilité. Pour notre auteur, l'érotisme inter-masculin exprime l'ultime seuil jamais atteint par l'expérience humaine. En cela, son œuvre est capitale pour notre culture.

Son idée est la suivante : À la base de la culture, et donc de l'élément clef qui différencie l'homme de l'animal, il y a le lien érotique entre les meilleurs hommes et adolescents d'une société. Ce lien naturel, qui fonde la « confrérie » élitaire, pédagogique et guerrière, simultanément militante et spirituelle des garçons et des hommes est l'élément constitutif et régénérateur qui crée, anime et préserve l'État et la Nation au même titre que les religions, les philosophies et idéologies, les styles d'art et dans une certaine mesure les écoles scientifiques.

Plus de 2.000 ans après la rédaction du Banquet par Platon, un homme redécouvre le génie qui éclaira, en cette époque qui vit le passage du classicisme grec à l'hellénisme, tout l'horizon humain et son existence en tant que fait historique. Ce qui pouvait apparaître alors comme une vision éphémère et partielle, mêlée à des interprétations, des commentaires et des postulats bien subjectifs se transforma au début du siècle en Allemagne en une vue du monde globale et finie, en une philosophie de l'État, en un système individuel psycho-social et socio-politique : l'enseignement du Bund, la logique de la confrérie. À la base et au centre de cet enseignement, un auteur victime d'une veritable conspiration du silence.

UNE ADMIRATION SANS BORNE DE L'ÉLITE INTELLECTUELLE

Cet auteur se nomme Hans Blüher. Né le 17 février 1888 dans une petite ville de Silésie, il passe toute sa vie à Berlin où il s'éteint le 4 février 1955. Le 100ème anniversaire de sa mort passera probablement inaperçu, bien que ses adversaires ne soient pas parvenus à étouffer la trace de cet idéologue de génie de l'extrême-droite européenne.

Ce contre-révolutionnaire ultra-conservateur issu de la Garde Blanche, royaliste et partisan du principe de l'aristocratie féodale, dont on dit en résumant très grossièrement la pensée qu'il voyait dans les rapports homosexuels la base de la constitution de toute élite et donc la condition sine qua non de ta culture étonne dans une époque par ailleurs si totalement soumise aux opportunismes successifs des courants politiques dominants.

Pour les rares personnes réellement non-conformistes par contre, la référence à ce personnage était et reste une carte de visite, une marque laissant présager l'appartenance à la véritable élite intellectuelle européenne. Lorsque dans le n°4 de Gaie France, Alain de Benoist évoque pour la première, fois dans notre magazine le nom de Blüher, indiquant la nécessité d'une étude du complexe homosexuel à la lumière des œuvres de Blüher sur la confrérie, il est en illustre compagnie.

Gottfried Benn déclara une admiration sans borne pour cette œuvre, et Rainer Maria Rilke écrira peu avant sa mort à Blüher : « Une confiance illimitée m'envahit lorsque je vois tant d'éléments méconnus transmis avec une telle force, une telle maîtrise ». Rilke lui déclarera son admiration étonnée et chaleureuse. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'Alexis Carrel prendra connaissance de l'œuvre de Blüher, à une époque où la Gestapo a depuis bien longtemps réduit ce dernier au silence. Le célèbre médecin, philosophe et prix Nobel écrira en mai 1943 : « Au sujet de l'inversion sexuelle, on ne pourra sans nul doute découvrir jamais davantage ni dire plus ou mieux que le savant berlinois. Aussi je n'hésite pas à me rallier sans réserve aux thèses de Blüher. »

Un jugement que partagera parfois la presse. Le Basler Nationalzeitung qualifiera la parution de son œuvre maîtresse, L'Axe de la nature : Système philosophique fondé sur les réalités naturelles, le 13 mai 1950, d'« événement mondial ». En 1962, c'est la réédition du plus célèbre des livres de Blüher : Le rôle de l'érotisme dans la société masculine : Théorie de la fondation des États par type et par valeur, livre interdit sous Hitler. Le 22 juillet, le Basler Nachrichten écrit : « L'importance de l'œuvre est telle que sa lecture est impérative pour tous ceux qui veulent se consacrer à la psychologie, la sociologie, la psychiatrie ou la pédagogie. Pour la première fois depuis Platon, tout l'éventail de la sexualité est couvert. Par ce livre, Blüher a fondé la sexologie moderne, une sexologie encore inexistante ».

UNE SEXOLOGIE MODERNE

Un quart de siècle plus tard, force nous est de reconnaître que cette sexologie moderne est mal en point. C'est qu'entre-temps, une autre théorie a eu la faveur du système.

Blüher et ses élèves furent longtemps les seuls à s'engager pour la libération et la réhabilitation de l'érotisme et de la sexualité. Ils avaient contre eux tout le courant des gens incapables de concevoir la sexualité hors du cadre strict de la procréation. Ces partisans de la répression trouvèrent des adeptes dans la révolution culturelle inspirée du modèle chinois : c'est la terreur des Gardes Rouges en Chine et des Khmers rouges au Cambodge. Dans ces pays, la répression anti-sexuelle dépassera même l'intolérance des moralistes chrétiens.

Curieusement, dans sa version occidentale, symbolisée par la révolution étudiante, l'opposition extra-parlementaire, la Nouvelle Gauche des années 70 et l'anarchisme écologiste, pacifiste et féministe des Verts en Europe, la révolution culturelle parviendra à une conclusion inverse : en raison même de l’aspect négatif, bas, imputé à la sexualité, sa libération totale au nom des droits individuels est assimilée à une « prise de conscience révolutionnaire » précédant « la libération de l’homme des structures dominantes et des obligations sociales ».

Quels qu'en soient la nature, les phénomènes sexuels se voient gratifiés d'une revendication émancipatrice d'autant plus grande qu'ils s'éloignent des ordres de valeur traditionnels. Rien de commun ici avec la vision de Hans Blüher, fondateur de la sexologie moderne. Contrairement à la sexologie conventionnelle, médicale, principalement issue des États-Unis, Blüher n'assimile pas la sexualité à un phénomène issu de conditions d'existence extra-individuelles. Il y voit au contraire l'expression d'une force culturelle et historico-politique de premier plan et la range au nombre des questions existentielles décisives de l'individu et de la communauté. « Il vit dans la confusion », écrit-il dans son autobiographie, Werke und Tage, « l'homme qui ne sait pas s'il aime l'autre sexe ou le sien propre, s'il doit politiquement se compter au rang des gens de droite ou de gauche, s'il est croyant ou non ». Blüher n'a jamais fait mystère de ses positions. Pour lui, n'a de valeur que ce qui a un sens, une fonction, à la lumière de l'ordre naturel perceptible et compréhensible, que ce qui s'accorde aux dures règles de l'éthique et de l'esthétique.

Réprimées et passées sous silence par l'Allemagne d'Hitler et par le régime américano-catholique d'Adenauer, les idées de H. Blüher furent ressenties comme une provocation par la Nouvelle Gauche. L'accusation était toute prête : aux yeux des représentants de la révolution soixante-huitarde, toute référence à la constitution d'une élite néo-aristocratique, au sens de l'existence, à l'éthique et à l'esthétisme ne pouvait émaner que d'un « fasciste ». De fait, Blüher a influé en profondeur sur le fascisme authentique (fascista au sens de « faisceau », de Bund), mais le fait est passé inaperçu des intellectuels, qu'ils soient néo-marxistes ou américano-behaviouristes...

LE MAITRE À PENSER JUIF D'HITLER

Hans Blüher était initialement libéral, et de gauche, avant que ses recherches ne le poussent à d'autres conceptions politiques. En chemin, par un curieux hasard, il assista indirectement à l'une des retombées, d'ailleurs bien secondaire, de l'un des plus gros scandales politiques que connut l'Allemagne impériale dans les années qui précédèrent la Première Guerre mondiale, je veux parler de l'affaire Eulenburg/ Harden.

Le prince Eulenburg, grand seigneur et diplomate brillant aux intérêts spirituels et artistiques multiples, était l'un des 2 amis personnels que l'empereur Guillaume II eût jamais à l'époque de sa gloire, le second étant l'industriel Friedrich Alfred Krupp. Ce dernier fut conduit au suicide par l'alliance funeste de milieux criminels napolitains éconduits, du parti clérical italien et de la presse sociale-démocrate allemande et autrichienne, qui déclencha une campagne de presse monstrueuse. Grâce à son immense fortune, Krupp avait pu se bâtir dans l'île de Capri, très pauvre à l'époque, son empire pédérastique privé.

Bien que le Vorwärts, organe national du parti social-démocrate, officiellement partisan de la suppression de l'article 175 réprimant l'homosexualité, ait été jusqu'à publier des photos nues de Krupp et de ses garçons, l'empereur eut le courage et la force de caractère de faire envoyer, le jour de l'enterrement, une gerbe sur la tombe de Friedrich Alfred Krupp. L'inscription était éloquante : « À mon meilleur ami – Guillaume Imperator Rex ».

Quatre ans plus tard, l'affaire Krupp servit de modèle à une autre offensive dirigée comme la précédente en dernière instance contre l'empereur. Cens fois, le prétexte en était de protéger la Couronne, l'Empereur et l’État contre « un très grave danger ». À l'origine de l'affaire, un journaliste, Isidor Witkowski, juif polonais d'origine, qui avait acquis un certain poids politique après avoir servi d'agent de presse au chancelier Bismarck, aigri par sa disgrâce. À la mort du chancelier, le journaliste se posa en nationaliste fervent et en profita pour faire transformer son nom, peu éloquant, en « Maximilian Harden ».

Fin 1886, Witkowski-"Harden" publie une série d'articles alliant le flou « artistique » aux insinuations les plus sournoises. Il y « dévoile » que l'empereur est prisonnier d'une « coterie » qui voudrait le pousser à une conciliation, voire une entente avec l'« ennemi héréditaire français ». Et pour ajouter quelque consistance à la « perversité » d'une telle conception, Witkowski-"Harden" met l'accent sur le fait que la coterie, dirigée prétend-il par le comte Eulenburg et le diplomate français Lecomte, est une clique d'homosexuels : la « Table ronde de Liebenberg » (*), du nom du château du prince où se réunissent ses membres, souvent en présence de l'empereur.

[* : « expression qui comportait un sous-entendu singulièrement lubrique : Liebenberg, (littéralement "montagne de l'amour"), pouvait être lu à double-sens si on se référait au mons veneris ; les Allemands, tout wagnériens qu'ils étaient, avaient nettement à l'esprit ce Venusberg où le chevalier médiéval Tannhäuser avait sucombé aux tentations de la chair ». James D. Steakley, Iconographie d’un scandale, les caricatures politiques et l’affaire Eulenburg, postface de Derrière « Lui » : L'homosexualité en Allemagne écrit par J. Grand-Carteret en 1907, rééd. Cahiers Gay-kitsch-camp, Lille, 1992, p. 193. cf. recension]

Cette coterie se compose selon lui de hautes personnalités de la Cour et surtout de l'entourage militaire de Guillaume II. « La patrie est en danger », clame Witkowski-"Harden", mélange répugnant de père-la-morale offusqué et de coupeur de tête au visage de gentleman, « lorsqu'on voit un cercle d'hommes aux goûts contre-nature influer sur les décisions du souverain ». Notre homme, qui savait à merveille, – et avec quel pathétisme ! –, exprimer sa réprobation morale, clamait dans le même temps son patriotisme entier. À l'entendre, il se souciait peu de rendre publiques certaines affaires privées, et intimes. À moins bien sûr de s'y trouver contraint... Plus précisément... à moins qu'on ne lui tape sur ses doigts graisseux, auquel cas il saurait dévoiler des secrets « édifiants » sur les plus hautes personnalités de l'État. D'ailleurs, pour lui, l'acte sexuel n'est pas primordial. Il déclarera : « J'estime dangereuse toute amitié virile, même (sic) idéale, lorsqu'elle a des retombées politiques ».

Cette infâme campagne fut couronnée de succès. Compromis pour la seconde fois avec des personnalités accusées d'homosexualité, l'empereur dut abandonner le comte Eulenburg et la « Table ronde de Liebenberg ». Le « danger » d'une réconciliation franco-allemande était écarté. Rien décidément ne s'opposerait plus au déclenchement de la Première Guerre mondiale...

Beaucoup plus tard, dans l'Allemagne d'après 1945, H. Blüher est revenu sur l’affaire Witkowski-"Harden", dont il a dévoilé avec beaucoup de courage en ces temps d'aliénation les motivations réelles. En fait, ce qui inquiétait le repoussant personnage dans la « Table ronde de Liebenberg », c'était l'intérêt qu'elle portait aux théories raciales du comte de Gobineau et de Houston Stewart Chamberlain. Dans son autobiographie, publiée en 1953, Blüher explique les attaques de l'ancien journaliste par sa peur de voir l'empereur, qui sympathisait avec les juifs, subir l’influence de cercles antisémites. La source d'information de Blüher n'est autre que... Guillaume II, qu'il rencontra régulièrement par la suite dans son exil hollandais jusqu'à ce que le régime national-socialiste ne lui retire son visa. Hitler avait sacrifié Ernst Röhm et ses propres partisans des amours masculines au profit de la réaction christiano-bourgeoise. Sa bienveillance mêlée de distance se transforma en une persécution fanatique des homosexuels, ce qui fit dire à Blüher que Witkowski-"Harden" n'était en somme que le maître à penser juif de Hitler.

UNE RÉVOLUTION DE LA JEUNESSE CONTRE LA SOCIÉTÉ BOURGEOISE

Nul n'aurait pu prévoir à cette époque (1906-1909) que ce fils de pharmacien d'une banlieue de Berlin compterait un jour parmi les proches de Guillaume II. Lorsqu'éclate l'affaire Eulenburg, Hans Blüher [ci-contre en 1906] achève des études qu'il a accomplies dans une école toute particulière : le collège de Steglitz a été le théâtre d'un événement unique : la naissance des Wandervögel, ces premières communautés de vie auxquelles Blüher donnera plus tard le nom de « mouvement de la jeunesse ». Blüher fut l'un des premiers à participer à ses actions. Il s'y consacre bientôt corps et âme.

Nul n'aurait pu prévoir à cette époque (1906-1909) que ce fils de pharmacien d'une banlieue de Berlin compterait un jour parmi les proches de Guillaume II. Lorsqu'éclate l'affaire Eulenburg, Hans Blüher [ci-contre en 1906] achève des études qu'il a accomplies dans une école toute particulière : le collège de Steglitz a été le théâtre d'un événement unique : la naissance des Wandervögel, ces premières communautés de vie auxquelles Blüher donnera plus tard le nom de « mouvement de la jeunesse ». Blüher fut l'un des premiers à participer à ses actions. Il s'y consacre bientôt corps et âme.

Pour pouvoir tant soit peu comprendre le caractère profondément révolutionnaire d'une formation aussi innocente pour nous que les Wandervögel, qui ne comptent dans les débuts que quelques dizaines de garçons entre 12 et 20 ans, il faut se remémorer les conditions qui régnaient alors.

Le XIXe siècle, qu'on a appelé fort justement le siècle de la bourgeoisie, a vu une stupéfiante dépossession politique de la jeunesse. Jamais auparavant elle n'avait été livrée si totalement à l’emprise de la famille, de l'école, des entreprises, de l'Église et de l'université. Face à cette tyrannie, la jeunesse est dépossédée de ses droits, elle n'a plus d'espace pour s'épanouir, pour se former elle-même à la vie et encore moins la possibilité d'accéder à une position autonome au sein de la société ou de la vie publique. Ces réflexions ne sont en rien exagérées. La « liberté académique » des étudiants était soumise à des restrictions telles qu'on ne peut guère parler de... liberté, au sens où nous l'entendons. Jusqu'au tard de l'époque baroque, on étudiait entre sa 14ème et sa 20ème année, et il fallait une ville petite-bourgeoise comme Leipzig pour refuser le titre de docteur à un étudiant de 20 ans en raison de son trop jeune âge. Johann Sebastian Bach eut à souffrir de cette atmosphère. De même Leibnitz, qui obtint les qualifications nécessaires dès l'âge de 17 ans sans être admis néanmoins.

À l'époque de Luther, en 1527, le Conseil Municipal d'Ulm édicta l'une des premières lois, remarquées, de « protection de la jeunesse ». L'accès aux maisons closes n'était plus autorisée dans la ville libre impériale qu'à partir de 14 ans. Les sociétés féodales ou d'esprit féodal se caractérisent par l'entrée des adolescents dans le monde des hommes une fois franchi le seuil de l'enfance défini selon des critères naturels de corps, d'intellect, de mentalité et de caractère. Cette caractéristique marquera le féodalisme sous ses formes les plus tardives : lorsqu'en 1745, après la célèbre attaque de Hohenfriedberg, la plus spectaculaire des victoires de la cavalerie dans l'histoire militaire, les officiers du régiment de dragons prussiens Markgraf von Ansbach-Bayreuth furent décorés de l'ordre Pour le mérite, beaucoup avaient entre 14 et 16 ans.

L'émancipation de la bourgeoisie s'accompagna de l'exclusion des adolescents de la communauté des hommes libres autonomes et responsables. Pour la bourgeoisie, la famille est la structure dominante : l'homme n'est estimé qu'en temps qu'époux et père de famille, la jeunesse est un groupe de population à part. Des conditions passées, il ne subsiste que les ligues étudiantes imitant jusque dans les plus infimes détails le corps d'officiers féodal. On retrouve ici ce sentiment, de communauté consciente entre de jeunes hommes et de « vieux messieurs », terme par lequel on désigne ceux qui ont achevé leurs études. Dernière survivance de la liberté des adolescents, encore faut-il ajouter que les garçons ont maintenant 20 ans et non plus 14 ou 15. Mais les étudiants eux-mêmes souffrent de l'emprise du monde adulte sur la jeunesse. Ce qui expliquera que Hans Blüher n'ait pu conclure normalement ses études. À 27 ans, c'est un auteur renommé par ses prises de position lors des continuels débats sur l'affaire Eulenburg.

Il sera néanmoins convoqué par les autorités universitaires pour avoir négligé de soumettre ses écrits à leur censure et à leur autorisation préalable, comme le stipule le règlement des universités. Blüher refusera de s'y soumettre, malgré les menaces. Le consilium abeundi lui déniera son titre universitaire. Il avait porté, il est vrai, dans une brochure, un jugement sévère sur le recteur de l'université de Berlin, le professeur von Wilamowitz-Möllendorf, autorité nationale pour l'histoire de la civilisation grecque antique qui s'était prononcé avec une singulière étroitesse d'esprit sur l'amour grec : « Si j'étais un Grec de l'antiquité redescendu sur terre et que j'entendais Wilamowitz parler ainsi des fondements de mon être, je préfèrerais m'adresser aux charretiers d'Allemagne par échange de signes plutôt que de parler un seul mot de grec avec cet homme ».

On s'imagine sans peine dans ces conditions la situation des plus jeunes. Toute constitution de groupe, tout projet commun de collégiens est soumis à la tutelle obligatoire des enseignants. Tout contact, et à plus forte raison tout rapport étroit entre des adolescents de différentes classes d'âge, disons entre des adolescents de 17 et de 14 ans, est interdit et totalement exclu. Et il est naturellement impensable que puissent s'établir des liens entre des adolescents et des adultes – même si la différence d'âge est faible – hors des cadres parental, familial, éducatif ou religieux créés par la société bourgeoise.

Pourtant, l'inconcevable se réalise... Un groupe de jeunes gens du collège de Berlin-Steglitz pose la première pierre qui fera s'écrouler la prison dans laquelle la société bourgeoise prétendait les enfermer. Au terme de rencontres régulières et de vacances communes baptisées « expéditions » effectuées dès 1896 en secret et dans la plus parfaite illégalité, Karl Fischer, alors étudiant, réussit à obtenir du directeur de son ancienne école un statut légal pour son organisation, le Wandervogel. Il créa donc un Comité pour les départs en vacance des élèves composé de pères ouverts d'esprit, d'enseignants appréciés et bientôt d'autres personnes intéressées par le projet. Cette institution prit en charge l'organisation légale des activités, mais s'en remit pour leur réalisation concrète aux plus jeunes, à ceux du moins qui étaient reconnus par les adolescents. Du jour au lendemain, l'ancienne doctrine qui niait la possibilité pour tout adolescent de s'organiser en dehors du contrôle des maîtres s'effaça.

Mais la liberté acquise signifia aussi l'abandon des séparations contre-nature entre les classes d'âge et les différents établissements. Dans les collèges allemands – le Wandervogel s'étendit rapidement dans tout le territoire du Reich – se créèrent spontanément un milieu, une ambiance à l'opposé de la conception bourgeoise du collège : une raison en étant qu'à l'instar des éphèbes grecs, les adolescents allemands créèrent une culture de la nudité qui exprimait à merveille leur perception de la vie. Cette atmosphère empreinte d'érotisme qui fonda le Wandervogel avant d'inspirer l'œuvre de Blüher donna tout naturellement naissance, imperceptiblement, à une conception de l’existence aux antipodes de l'« ère victorienne ».

Cette époque fut aussi celle d'un homme qui, payant courageusement de sa personne et de sa fortune, tentait depuis de nombreuses années de faire renaître l'héritage antique des cendres où le réduirent un millénaire et demi de christianisme. Un hasard extraordinaire voulut que cet homme, alors quincagénaire, rencontra H. Blüher, âgé lui-même de 17 ans. Le jeune chef Wandervogel préparait avec son groupe un grand tour d'Allemagne. Nous sommes alors en 1905. L'ami d'un ami surgi pendant les discussions préalables leur conseilla de faire halte chez un seigneur qu'il savait être hospitalier. C'est ainsi que Blüher fit la connaissance du personnage en qui il découvrira le prototype de l'homme qui fait l'histoire avant de se consacrer au thème qui fut la clef de son existence : l'enseignement du Bund – la découverte et la codification des lois fondamentales de toute communauté virile, lois fondées sur l'érotisme inter-masculin.

Ce que Blüher découvrit d'abord, ce fut un génial meneur d'hommes : Héritier d'une grande fortune industrielle, Wilhelm Jansen fut fervent catholique pendant sa jeunesse avant de devenir l'ennemi juré de l'Eglise et du christianisme. Pendant ses années d'études à l'université de Bonn, il fit partie de la plus distinguée des ligues d'étudiants, le Korps Borussia auquel appartenaient traditionnellement tous les princes de la maison des Hohenzollern. Il acquit comme il se devait la qualité d'officier de réserve dans le régiment féodal des hussards de Bonn ; pourtant Jansen gardait ses distances vis-à-vis d'un système qu'il jugeait pour une bonne part figé, bourgeois et fortement influencé par une impératrice bigote et prude. Plusieurs années après cette première rencontre, Blüher écrira : « Son domaine d'intérêt principal et naturel était l'assainissement de la jeunesse, sa libération des mains des instituteurs et des prêtres ».

Cette œuvre, c'est par le biais du nouveau mouvement sportif qu'il l'exercera : un mouvement qui commencera vers la fin du XIXe siècle à concurrencer la gymnastique allemande issue de l'époque napoléonienne « barbare et dénuée de goût » dira-t-il. À cette conception, Jansen oppose la gymnastique antique. La décoration des installations sportives qu'il fonda – notamment une palestre grecque à Berlin-Charlottenburg ornée de statues d'éphèbes et d'athlètes nus – reflétait une vision provocatrice, philosophique et en dernière analyse culturelle de la vie. À l'intérieur même de son domaine seigneurial, il avait fait bâtir un véritable « gymnasion » grec. Ici, une jeunesse vivante y jouissait des droits que l’Europe christiano-bourgeoise de l'ère victorienne ne concevait plus même pour ses statues... Pourtant, malgré son engagement, Jansen n'avait guère réussi à percer dans les mentalités. Il avait créé les conditions de vie d'un type très particulier de communauté, proche de la nature et organique. Mais si cette communauté pouvait naître spontanément, à partir de sa plus élémentaire substance, elle ne pouvait être créée de toutes pièces.

En 1902 pour la première fois, elle trouva un modèle conceptuel dans une étude de l'ethnologue Heinrich Schurtz : Classes d'âge et confréries (Alterklassen und Männerbünde). L'auteur y analysait les observations qu'il avait faites chez les peuples primitifs des îles du Pacifique. Or ce modèle conceptuel apparaissait brusquement au beau milieu de l’Europe sous la forme du Wandervogel ! Pour Blüher, cette étude sera plus tard une révélation. Il entreprendra l'analyse systématique du phénomène et établira que cette forme de société, loin d'être spécifique aux peuples « primitifs » ou « sauvages », obéit à une loi immuable de l'humanité et donc de la civilisation et de l'histoire. Mais l’adolescent de 17 ans était alors bien loin de ces réflexions lorsqu'il rencontra Wilhelm Jansen dans son domaine.

Ces quelques jours permirent par contre à Jansen de réaliser que ce Wandervogel était exactement ce à quoi il avait œuvré depuis si longtemps. Les adolescents furent conquis. Sa réputation et sa célébrité gagnèrent rapidement la ligue entière. W. Jansen répondait à un besoin que Blüher définira avec justesse quelques années plus tard : il n'y avait personne en qui la jeunesse pût se raccrocher pleinement, comme elle en éprouvait le désir. La jeunesse avait besoin d'un héros. Il ne faut pas s'étonner qu'elle se soit très vite attachée à un homme sans doute plus rare encore que le hasard qui avait permis leur rencontre. En un an, le domaine de Jansen devint le centre non pas du Wandervogel, mais de ses meilleurs éléments, de son noyau interne. Car il nous faut établir cette distinction.

L'extension du mouvement s'accompagna, ce qui était normal, d'un affaiblissement de la qualité de ses membres. Une fois créée la base légale de la ligue par son fondateur et premier dirigeant, Karl Fischer, il se présenta une nuée de candidats au professorat et de jeunes enseignants soucieux de faire carrière en affichant des idées pédagogiques « engagées et modernes ». Il y eut les hommes d'affaires, à l’affût d'un marché.

Et finalement la profiteuse sans vergogne, l'habituelle parasite et faussaire de toutes les idées à succès, j'ai nommé l'Église. Plusieurs groupes confessionnels Wandervogel apparurent. Pire encore, des dignitaires de l'Église s'infiltrèrent au sein même de la ligue et commencèrent par décréter que les chefs des groupes de jeunes devaient concevoir leurs sorties de sorte que la première activité dominicale soit consacrée à un service divin, « pour étancher la soif spirituelle des jeunes Wandervögel ». L'influence de ces éléments si parfaitement étrangers à l'esprit Wandervogel fut catastrophique. Mobilisant le type d'hommes qui leur correspondait le mieux, de jeunes bourgeois médiocres fondus dans la masse, ils détruisirent la substance même des Wandervögel, peu conscients encore de leur identité et l'entraînèrent vers le déclin et le néant. Plusieurs groupes accueillirent des filles, démarche fatale au passage du mouvement allemand de la jeunesse à une véritable confrérie, au Bund.

Si le Wandervogel a suscité de façon passive l'élaboration de l'enseignement du Bund, il ne l'a jamais réellement pris à son compte. L'erreur originelle fut son incapacité à se forger un programme concret d'action. Cette faiblesse est apparue avec Karl Fischer, mais Wilhelm Jansen n'y a pas remédié, et après lui le mouvement ne s'est plus adressé qu'à des milieux marginaux, fractionnés et sectaires. Encore faut-il convenir que le Wandervogel eut 2 grand mérites : cette révolte de la jeunesse fut victorieuse en cela qu'elle mit fin à la toute-puissance de la bourgeoisie et de son familiarisme patriarcal ; par sa présence et par ses conflits intérieurs enfin, elle aura permis à Hans Blüher, emprisonné jusqu'alors dans des questions plus ou moins secondaires d'analyser pleinement le sens de l'amour homosexuel.

◘ 2) Gaie France n°10 (mai-juin 88) : pp 27-34. Second volet de notre enquête sur Hans Blüher. Sa vie, son œuvre. À 24 ans, le jeune Blüher n'a plus d'attaches autres qu'intellectuelle et spirituelle avec la confrérie masculine. Au-delà de ses errements, une lueur éternelle lui survit. Grâce à lui, les grands projets esquissés dans l'antiquité européenne se trouveront peut-être, un jour, réalisés.

« CONTRAT SOCIAL » OU RÉVOLUTION ?

Si nous avons pu dire que Le rôle de l'érotisme de Blüher est l'ouvrage le plus important paru à ce jour, c'est que Blüher y démonte toutes les théories dominantes de l'époque : les idées freudiennes, le judéo-christianisme, le confucianisme, l'hindouisme et le bouddhisme... Il sape les bases mêmes de l'idéologie famillariste du « contrat social » de Rousseau, reprise par nos démocraties, libérales et socialistes. Le rôle de l'érotisme contient déjà l'ébauche de l'enseignement bündisch tel qu'il s'exprime à travers le livre célèbre d'un sociologue de Leipzig, Hans Freyer. Pour Blüher, la révolution de droite dépasse le cadre d'une contre-révolution d'opposition à la révolution communiste, en ce qu'elle s'oppose à l'« ancien régime ». Elle ne se donne pas pour objet de le sauver ou de le restaurer. Il s'agit bien au contraire de le réformer pour empêcher qu'il ne se fige et ne décline.

Pour lui, la révolution rouge est toujours une rébellion contre la réalité du monde et de la vie, contre « ce qui doit être ». Le concept d'« égalité » s' oppose au fondement élitaire, hiérarchique, aristocratique de la nature. Son objectif a été très clairement formulé par Karl Marx : « Jusqu'ici, la philosophie s'est contentée d'interpréter le monde. Nous voulons changer le monde ». La révolution rouge vise l'impossible, l'utopie. La révolution de droite vise le domaine du possible et du nécessaire, les « Idées » philosophiques. Ces idées ne sont pas des concepts subjectifs, mais des archétypes commandant les phénomènes temporels de la réalité pragmatique.

THÉOLOGIE DE LA NATURE