Dandy

Réflexions sur la figure esthétique et littéraire du “dandy”

Réflexions sur la figure esthétique et littéraire du “dandy”

♦ Intervention de Robert Steuckers au séminaire de SYNERGON-Deutschland, Basse-Saxe, 6 mai 2001.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais formuler 3 remarques préliminaires :

◊ 1. J’ai hésité à accepter votre invitation à parler de la figure du dandy, car ce type de problématique n’est pas mon sujet de préoccupation privilégié.

◊ 2. J’ai finalement accepté parce que j’ai redécouvert un essai aussi magistral que clair d’Otto Mann, paru en Allemagne il y de nombreuses années (Dandysmus als konservative Lebensform, in : Gerd-Klaus Kaltenbrunner (Hrsg.), Konservatismus International, Seewald Verlag, Stuttgart, 1973, pp.156-170). Cet essai mériterait d’être à nouveau réédité, avec de bons commentaires.

◊ 3. Ma troisième remarque est d’ordre méthodologique et définitionnel. Avant de parler du “dandy”, et de rappeler à ce sujet l’excellent travail d’Otto Mann, il faut énumérer les différentes définitions du “dandy”, qui ont cours, et qui sont contradictoires. Ces définitions sont pour la plupart erronées, ou superficielles et insuffisantes. D’aucuns définissent le dandy comme un “pur phénomène de mode”, comme un personnage élégant, sans plus, soucieux de se vêtir selon les dernières modes vestimentaires. D’autres le définissent comme un personnage superficiel, qui aime la belle vie et pérégrine, oisif, de cabaret en cabaret. Françoise Dolto avait brossé un tableau psychologique du dandy [Le dandy, solitaire et singulier, 1962]. D’autres encore soulignent, quasi exclusivement, la dimension homosexuelle de certains dandies, tel Oscar Wilde. Plus rarement on assimile le dandy à une sorte d’avatar de Don Juan, qui meuble son ennui en collectionnant les conquêtes féminines. Ces définitions ne sont pas celles d’Otto Mann, que nous faisons nôtres.

◊ 3. Ma troisième remarque est d’ordre méthodologique et définitionnel. Avant de parler du “dandy”, et de rappeler à ce sujet l’excellent travail d’Otto Mann, il faut énumérer les différentes définitions du “dandy”, qui ont cours, et qui sont contradictoires. Ces définitions sont pour la plupart erronées, ou superficielles et insuffisantes. D’aucuns définissent le dandy comme un “pur phénomène de mode”, comme un personnage élégant, sans plus, soucieux de se vêtir selon les dernières modes vestimentaires. D’autres le définissent comme un personnage superficiel, qui aime la belle vie et pérégrine, oisif, de cabaret en cabaret. Françoise Dolto avait brossé un tableau psychologique du dandy [Le dandy, solitaire et singulier, 1962]. D’autres encore soulignent, quasi exclusivement, la dimension homosexuelle de certains dandies, tel Oscar Wilde. Plus rarement on assimile le dandy à une sorte d’avatar de Don Juan, qui meuble son ennui en collectionnant les conquêtes féminines. Ces définitions ne sont pas celles d’Otto Mann, que nous faisons nôtres.

L’archétype : George Bryan Brummell

Notre perspective, à la suite de l’essai d’Otto Mann, est d’attribuer au dandy une dimension culturelle plus profonde que toutes ses superficialités “modieuses”, épicuriennes, hédonistes, homosexuelles ou donjuanesques. Pour Otto Mann, le modèle, l’archétype du dandy, reste George Bryan Brummell, figure du début du XIXe siècle qui demeurait équilibrée. Brummell, contrairement à certains pseudo-dandies ultérieurs, est un homme discret, qui ne cherche pas à se faire remarquer par des excentricités vestimentaires ou comportementales. Brummell évite les couleurs criardes, ne porte pas de bijoux, ne se livre pas à des jeux sociaux de pur artifice. Brummell est distant, sérieux, digne ; il n’essaie pas de faire de l’effet, comme le feront, plus tard, des figures aussi différentes qu’Oscar Wilde, que Stefan George ou Henry de Montherlant. Chez lui, les tendances spirituelles dominent. Brummell entretient la société, raconte, narre, manie l’ironie et même la moquerie. Pour parler comme Nietzsche ou Heidegger, nous dirions qu’il se hisse au-dessus de “l’humain, trop humain” ou de la banalité quotidienne (Alltäglichkeit).

Brummell, dandy de la première génération, incarne une forme culturelle, une façon d’être, que notre société contemporaine devrait accepter comme valable, voire comme seule valable, mais qu’elle ne génère plus, ou plus suffisamment. Raison pour laquelle le dandy s’oppose à cette société. Les principaux motifs qui sous-tendent son opposition sont les suivants :

♦ 1) la société apparaît comme superficielle et marquée de lacunes et d’insuffisances ;

♦ 2) le dandy, en tant que forme culturelle, qu’incarnation d’une façon d’être, se pose comme supérieur à cette société lacunaire et médiocre ;

♦ 3) le dandy à la Brummell ne commet aucun acte exagéré, ne commet aucun scandale (par ex. de nature sexuelle), ne commet pas de crime, n’a pas d’engagement politique (contrairement aux dandies de la deuxième génération comme un Lord Byron). Brummell lui-même ne gardera pas cette attitude jusqu’à la fin de ses jours, car il sera criblé de dettes, mourra misérablement à Caen dans un hospice. Il avait, à un certain moment, tourné le dos au fragile équilibre que réclame la posture initiale du dandy, qu’il avait été le premier à incarner.

Un idéal de culture, d’équilibre et d’excellence

S’il n’y a dans son comportement et sa façon d’être aucune exagération, aucune originalité flamboyante, pourquoi la figure du dandy nous apparaît-elle quand même importante, du moins intéressante ? Parce qu’elle incarne un idéal, qui est en quelque sorte, mutatis mutandis, celui de la paiedeia grecque ou de l’humanitas romaine. Chez Evola et chez Jünger, nous avons la nostalgie de la magnanimitas latine, de l’hochmüote des chevaliers germaniques des XIIe et XIIIe siècles, avatars romains ou médiévaux d’un modèle proto-historique perse, mis en exergue par Gobineau d’abord, par Henry Corbin ensuite. Le dandy est l’incarnation de cet idéal de culture, d’équilibre et d’excellence dans une période plus triviale de l’histoire, où le bourgeois calculateur et inculte, et l’énergumène militant, de type hébertiste ou jacobin, a pris le pas sur l’aristocrate, le chevalier, le moine et le paysan.

À la fin du XVIIIe siècle, avec la Révolution française, ces vertus, issues du plus vieux fond proto-historique de l’humanité européenne, sont complètement remises en question. D’abord par l’idéologie des Lumières et son corolaire, l’égalitarisme militant, qui veut effacer toutes les traces visibles et invisibles de cet idéal d’excellence. Ensuite, par le Sturm und Drang et le romantisme, qui, par réaction, basculent parfois dans un sentimentalisme incapacitant, parce qu’expression, lui aussi, d’un déséquilibre. Les modèles immémoriaux, parfois estompés et diffus, les attitudes archétypales survivantes disparaissent.

C’est en Angleterre qu’on en prend conscience très vite, dès la fin du XVIIe, avant même les grands bouleversements de la fin du XVIIIe : Addison et Steele dans les colonnes du Spectator et du Tatler, constatent qu’il est nécessaire et urgent de conserver et de maintenir un système d’éducation, une culture générale, capables de garantir l’autonomie de l’homme. Une valeur que les médias actuels ne promeuvent pas, preuve discrète que nous avons bel et bien sombré dans un monde orwellien, qui se donne un visage de “bon apôtre démocratique”, inoffensif et “tolérant”, mais traque impitoyablement toutes les espaces et résidus d’autonomie de nos contemporains. Addison et Steele, dans leurs articles successifs, nous ont légué une vision implicite de l’histoire culturelle et intellectuelle de l’Europe.

L’idéal de Gœthe

Le plus haut idéal culturel que l’Europe ait connu est bien entendu celui de la paideia grecque antique. Elle a été réduite à néant par le christianisme primitif, mais, dès le XIVe siècle, on sent, dans toute l’Europe, une volonté de faire renaître les idéaux antiques. Le dandy, et, bien avant son émergence dans le paysage culturel européen, les deux journalistes anglais Steele et Addison, entendent incarner cette nostalgie de la paideia, où l’autonomie de chacun est respectée.

Ils tentent en fait de réaliser concrètement dans la société l’objectif de Gœthe : inciter leurs contemporains à se forger et se façonner une personnalité, qui sera modérée dans ses besoins, satisfaite de peu, mais surtout capable, par cette ascèse tranquille, d’accéder à l’universel, d’être un modèle pour tous, sans trahir son humus originel (Ausbildung seiner selbst zur universalen und selbstgenugsamen Persönlichkeit). Cet idéal gœthéen, partagée anticipativement par les 2 publicistes anglais puis incarné par Brummell, n’est pas passé après les vicissitudes de la Révolution française, de la révolution industrielle et des révolutions scientifiques de tous acabits. Sous les coups de cette modernité, irrespectueuse des Anciens, l’Europe se retrouve privée de toute culture substantielle, de toute épine dorsale éthique. On en mesure pleinement les conséquences aujourd’hui, avec la déliquescence de l’enseignement.

À partir de 1789, et tout au long du XIXe siècle, le niveau culturel ne cesse de s’effondrer. Le déclin culturel commence au sommet de la pyramide sociale, désormais occupé par la bourgeoisie triomphante qui, contrairement aux classes dominantes des époques antérieures, n’a pas d’assise morale (sittlich) valable pour maintenir un degré élevé de civilisation ; elle n’a pas de fondement religieux, ni de réelle éthique professionnelle, contrairement aux artisans et aux gens de métier, jadis encadrés dans leurs guildes ou corporations (Zünfte). La seule réalisation de cette bourgeoisie est l’accumulation méprisable de numéraire, ce qui nous permet de parler, comme René Guénon, d’un “règne de la quantité”, d’où est bannie toute qualité. Dans les classes défavorisées, au bas de l’échelle sociale, tout élément de culture est éradiqué, tout simplement parce que chez les pseudo-élites, il n’y a déjà plus de modèle culturel ; le peuple, aliéné, précarisé, prolétarisé, n’est plus une matrice de valeurs précises, ethniquement déterminées, du moins une matrice capable de générer une contre-culture offensive, qui réduirait rapidement à néant ce que Thomas Carlyle appelait la cash flow mentality.

En conclusion, nous assistons au déploiement d’une barbarie nantie, à haut niveau économique (eine ökonomisch gehobene Barbarei), mais à niveau culturel nul. On ne peut pas être riche à la mode du bourgeois et, simultanément, raffiné et intelligent. Cette une vérité patente : personne de cultivé n’a envie de se retrouver à table, ou dans un salon, avec des milliardaires de la trempe d’un Bill Gates ou d’un Albert Frère, ni avec un banquier ou un fabricant de moteurs d’automobile ou de frigidaires. Le véritable homme d’esprit, qui se serait égaré dans le voisinage de tels sinistres personnages, devrait sans cesse réprimer des bâillements en subissant le vomissement continu de leurs bavardages ineptes, ou, pour ceux qui ont le tempérament plus volcanique, réprimer l’envie d’écraser une assiette bien grasse, ou une tarte à la façon du Gloupier, sur le faciès blet de ces nullités. Le monde serait plus pur — et sûrement plus beau — sans la présence de telles créatures.

La mission de l’artiste selon Baudelaire

Pour le dandy, il faut réinjecter de l’esthétique dans cette barbarie. En Angleterre, John Ruskin (1819-1899), les Pré-Réphaélites avec Dante Gabriel Rossetti et William Morris, vont s’y employer. Ruskin élaborera des projets architecturaux, destinés à embellir les villes enlaidies par l’industrialisation anarchique de l’époque manchesterienne, qui déboucheront notamment sur la construction de “cités-jardins” (Garden Cities). Les architectes belges et allemands de l’Art Nouveau ou Jugendstil, dont Henry Vandervelde et Victor Horta, prendront le relais. À côté de ces réalisations concrètes — parce que l’architecture permet plus aisément de passer au concret — le fossé ne cesse de se creuser entre l’artiste et la société. Le dandy se rapproche de l’artiste. En France, Baudelaire pose, dans ses écrits théoriques, l’artiste comme le nouvel “aristocrate”, dont l’attitude doit être empreinte de froideur distante, dont les sentiments ne doivent jamais s’exciter ni s’irriter outre mesure, dont l’ironie doit être la qualité principale, de même que la capacité à raconter des anecdotes plaisantes.

Le dandy artiste prend ses distances par rapport à tous les dadas conventionnels et habituels de la société. Ces positions de Baudelaire se résument dans les paroles d’un personnage d’Ernst Jünger, dans le roman Héliopolis : « Je suis devenu le dandy, qui prend pour important ce qui ne l’est pas, qui se moque de ce qui est important » (« Ich wurde zum Dandy, der das Unwichtige wichtig nahm, das Wichtige belächelte »). Le dandy de Baudelaire, à l’instar de Brummell, n’est donc pas un personnage scandaleux et sulfureux à la Oscar Wilde, mais un observateur froid (ou, pour paraphraser Raymond Aron, un “spectateur désengagé”), qui voit le monde comme un simple théâtre, souvent insipide où des personnages sans réelle substance s’agitent et gesticulent. Le dandy baudelairien a quelque peu le goût de la provocation, mais celle-ci reste cantonnée, dans la plupart des cas, à l’ironie.

Les exagérations ultérieures, souvent considérées à tort comme expressions du dandysme, ne correspondent pas aux attitudes de Brummell, Baudelaire ou Jünger. Ainsi, un Stefan George, malgré le grand intérêt de son œuvre poétique, pousse l’esthétisme trop loin, à notre avis, pour verser dans ce qu’Otto Mann appelle l’« esthéticisme », caricature de toute véritable esthétique. Pour Stefan George, c’est un peu la rançon à payer à une époque où la “perte de tout juste milieu” devient la règle (Hans Sedlmayr a explicité clairement dans un livre célèbre sur l’art contemporain, Verlust der Mitte, cette perte du “juste milieu”). Sedlmayr mettait clairement en exergue cette volonté de rechercher le “piquant”. Stefan George le trouvera dans ses mises en scène néo-antiques.

Oscar Wilde ne mettra rien d’autre en scène que lui-même, en se proclamant “réformateur esthétique” (1). L’art, dans sa perspective, n’est plus un espace de contestation destiné à investir totalement, à terme, le réel social, mais devient le seule réalité vraie. La sphère économique, sociale et politique se retrouve dévalorisée ; Wilde lui dénie toute substantialité, réalité, concrétude. Si Brummell conservait un goût tout de sobriété, s’il gardait la tête sur les épaules, Oscar Wilde se posait d’emblée comme un demi-dieu, portait des vêtements extravagants, aux couleurs criardes, un peu comme les Incroyables et les Merveilleuses au temps de la Révolution française. Provocateur, il a aussi amorcé un processus de mauvaise “féminisation/dévirilisation”, en se promenant dans les rues avec des fleurs à la main. À l’heure des actuelles gay prides, on peut le considérer comme un précurseur. Ses poses constituent tout un théâtre, assez éloigné, finalement, de ce sentiment tranquille de supériorité, de dignité virile, de “nil admirari”, du premier Brummell.

Auto-satisfaction et sur-dimensionnement du “moi”

Pour Otto Mann, cette citation de Wilde est emblématique :

« Les dieux m’ont presque tout donné. J’avais du génie, un nom illustre, une position sociale élevée, la gloire, l’éclat, l’audace intellectuelle ; j’ai fait de l’art une philosophie et de la philosophie un art ; j’ai appris aux hommes à penser autrement et j’ai donné aux choses d’autres couleurs... Tout ce que j’ai touché s’est drapé dans de nouveaux effets de beauté ; à la vérité, je me suis attribué, à juste titre, le faux comme domaine et j’ai démontré que le faux, tout comme le vrai, n’est qu’une simple forme d’existence postulée par l’intellect. J’ai traité l’art comme la vérité suprême, et la vie comme une branche de la poésie et de la littérature. J’ai éveillé la fantaisie en mon siècle, si bien qu’il a créé, autour de moi, des mythes et des légendes. J’ai résumé tous les systèmes philosophiques en un seul épigramme. Et à côté de tout cela, j’avais encore d’autres atouts ».

L’auto-satisfaction, le sur-dimensionnement du “moi” sont patents, vont jusqu’à la mystification. Ces exagérations iront croissant, même dans l’orbite de cette virilité stoïque, chère à Montherlant. Celui-ci, à son tour, exagère dans les poses qu’il prend, en pratiquant une tauromachie fort ostentatoire ou en se faisant photographier, paré du masque d’un empereur romain. Le risque est de voir des adeptes minables verser dans un “lookisme” tapageur et de mauvais goût, de formaliser à l’extrême ces attitudes ou ces postures du poète ou de l’écrivain. En aucun cas, elles n’apportent une solution au phénomène de la décadence.

En matière de dandysme, la seule issue est de revenir calmement à Brummell lui-même, avant qu’il ne sombre dans les déboires financiers. Car ce retour au premier Brummell équivaut, si l’on se souvient des exhortations antérieures d’Addison et Steele, à une forme plus moderne, plus civile et peut-être plus triviale de paideia ou d’humanitas. Mais, trivialité ou non, ces valeurs seraient ainsi maintenues, continueraient à exister et à façonner les esprits. Ce mixte de bon sens et d’esthétique dandy permettrait de dégager un objectif politique pratique : défendre l’école au sens classique du terme, augmenter sa capacité à transmettre les legs de l’antiquité hellénique et romaine, prévoir une pédagogie nouvelle et efficace, qui serait un mixte d’idéalisme à la Schiller, de méthodes traditionnelles et de méthodes inspirées par Pestalozzi.

Retour à la religion ou “conscience malheureuse” ?

La figure du dandy doit donc être replacée dans le contexte du XVIIIe siècle, où les idéaux et les modèles classiques de l’Europe traditionnelle s’érodent et disparaissent sous les coups d’une modernité équarissante et arasante. Les substances religieuses, chrétiennes ou pré-chrétiennes sous vernis chrétien, se vident et s’épuisent. Les Modernes prennent le pas sur les Anciens. Ce processus conduit forcément à une crise existentielle au sein de l’écoumène civilisationnel européen. Deux pistes s’offrent à ceux qui tentent d’échapper à ce triste destin :

- 1) Le retour à la religion, ou à la tradition, piste importante mais qui n’est pas notre propos aujourd’hui, tant elle représente un continent de la pensée, fort vaste, méritant un séminaire complet à elle seule.

- 2) Cultiver ce que les romantiques appelaient la Weltschmerz, la douleur que suscitait ce monde désenchanté, ce qui revient à camper sur une position critique permanente à l’endroit des manifestations de la modernité, à développer une conscience malheureuse, génératrice d’une culture volontairement en marge, mais où l’esprit politique peut puiser des thématiques offensives et contestatrices.

Pour le dandy et le romantique, qui oscille entre le retour à la religion et le sentiment de Weltschmerz, cette dernière est surtout ressentie de l’intérieur. C’est dans l’intériorité du poète ou de l’artiste que ce sentiment va mûrir, s’accroître, se développer. Jusqu’au point de devenir dur, de dompter le regard et d’éviter ainsi les langueurs ou les colères suscitées par la conscience malheureuse. En bout de course, le dandy doit devenir un observateur froid et impartial, qui a dominé ses sentiments et ses émotions. Si le sang a bouillonné face aux “horreurs économiques”, il doit rapidement se refroidir, conduire à l’impassibilité, pour pouvoir les affronter efficacement. Le dandy, qui a subi ce processus, atteint ainsi une double impassibilité : rien d’extérieur ne peut plus l’ébranler ; mais aucune émotion intérieure non plus.

Pierre Drieu La Rochelle ne parviendra jamais à un tel équilibre, ce qui donne une touche très particulière et très séduisante à son œuvre, tout simplement parce qu’elle nous dévoile ce processus, en train de se réaliser, vaille que vaille, avec des ressacs, des enlisements et des avancées. Drieu souffre du monde, s’essaie aux avant-gardes, est séduit par la discipline et les aspects “métalliques” du fascisme “immense et rouge”, en marche à son époque, accepte mentalement la même discipline chez les communistes et les staliniens, mais n’arrive pas vraiment à devenir un “observateur froid et impartial” (Benjamin Constant). L’œuvre de Drieu La Rochelle est justement immortelle parce qu’elle révèle cette tension permanente, cette crainte de retomber dans les ornières d’une émotion inféconde, cette joie de voir des sorties vigoureuses hors des torpeurs modernes, comme le fascisme, ou la gouaille d’un Doriot.

Blinder le mental et le caractère

En résumé, le processus de deconstruction des idéaux de la paideia antique, et de déliquescence des substantialités religieuses immémoriales, qui s’amorce à la fin du XVIIIe siècle, équivaut à une crise existentielle généralisée à tous les pays occidentaux. La réponse de l’intelligence à cette crise est double : ou bien elle appelle un retour à la religion ou bien elle suscite, au fond des âmes, une douleur profondément ancrée, la fameuse Weltschmerz des romantiques. La Weltschmerz se ressent dans l’intériorité profonde de l’homme qui fait face à cette crise, mais c’est aussi dans son intériorité qu’il travaille silencieusement à dépasser cette douleur, à en faire le matériel premier pour forger la réponse et l’alternative à cette épouvantable déperdition de substantialité, surplombée par un économicisme délétère. Il faut donc se blinder le mental et le caractère, face aux affres qu’implique la déperdition de substantialité, sans pour autant inventer de toutes pièces des Ersätze plus ou moins boîteux à la substantialité de jadis.

Baudelaire et Wilde pensent, tous 2 à leur manière, que l’art va offrir une alternative, plus souple et plus mouvante que les anciennes substantialités, ce qui est quasiment exact sur toute la ligne, mais, dans ce cas, l’art ne doit pas être entendu comme simple esthétisme. Le blindage du mental et du caractère doit servir, in fine, à combattre l’économicisme ambiant, à lutter contre ceux qui l’incarnent, l’acceptent et mettent leurs énergies à son service. Ce blindage doit servir de socle moral et psychologique dur aux idéaux de combat politique et métapolique. Ce blindage doit être la carapace de ce qu’Evola appelait l’« homme différencié », celui qui “chevauche le tigre”, qui erre, imperturbé et imperturbable, “au milieu des ruines”, ou que Jünger désignait sous le vocable d’« anarque ». “L’homme différencié qui chevauche le tigre au milieu des ruines” ou “l’anarque” sont posés d’emblée comme des observateurs froids, impartiaux, impassibles. Ces hommes différenciés, blindés, se sont hissés au-dessus de 2 catégories d’obstacles : les obstacles extérieurs et les obstacles générés par leur propre intériorité. C’est-à-dire les barrages dressés par les “hommes de moindre valeur” et les alanguissements de l’âme en détresse.

Figures tchandaliennes de la décadence

La crise existentielle, qui débute vers le milieu du XVIIIe siècle, débouche donc sur un nihilisme, très judicieusement défini par Nietzsche comme un “épuisement de la vie”, comme “une dévalorisation des plus hautes valeurs”, qui s’exprime souvent par une agitation frénétique sans capacité de jouir royalement de l’otium [temps libre d'activité], agitation qui accélère le processus d’épuisement. La mise en schémas de l’existence est l’indice patent que nos “sociétés” ne forment plus des “corps”, mais constituent, dit Nietzsche, des “conglomérats de Tchandalas”, chez qui s’accumulent les maladies nerveuses et psychiques, signe que la puissance défensive des fortes natures n’est plus qu’un souvenir. C’est justement cette “puissance défensive” que l’homme “différencié” doit, au bout de sa démarche, de sa quête dans les arcanes des traditions, reconstituer en lui.

Nietzsche énumère très clairement les vices du Tchandala, figure emblématique de la décadence européenne, issue de la crise existentielle et du nihilisme : le Tchandala est affecté de pathologies diverses, sur fond d’une augmentation de la criminalité, de célibat généralisée et de stérilité voulue, d’hystérie, d’affaiblissement constant de la volonté, d’alcoolisme (et de toxicomanies diverses ajouterions-nous), de doute systématique, d’une destruction méthodique et acharnée des résidus de force. Parmi les figures tchandaliennes de cette décadence et de ce nihilisme, Nietzsche compte ceux qu’il appelle les “nomades étatiques” (Staatsnomaden) que sont les fonctionnaires, sans patrie réelle, serviteurs du “monstre froid”, au mental mis en schémas et, subséquemment, générateurs de toujours davantage de schémas, dont l’existence parasitaire engendre, par leur effroyable pesanteur en progression constante, le déclin des familles, dans un environnement fait de diversités contradictoires et émiettées, où l’on trouve :

- le “disciplinage” (Züchtung) des caractères pour servir les abstractions du monstre froid,

- la lubricité généralisée comme forme de nervosité et comme expression d’un besoin insatiable et compensatoire de stimuli et d’excitations,

- les névroses en tous genres,

- les fascinations morbides pour les mécanismes et pour les enchaînements, limités, de sèches causalités sans levain,

- le présentisme politique (Augenblickdienerei) où ne dominent plus, souverainement, ni longue mémoire ni perspectives profondes ni sens naturel et instinctif du bon droit,

- le sensibilisme pathologique,

- les doutes inféconds procédant d’un effroi morbide face aux forces impassables qui ont fait et feront encore l’histoire-puissance,

- une peur d’arraisonner le réel, de saisir les choses tangibles de ce monde.

Victor Segalen en Océanie, Ernst Jünger en Afrique

Dans ce complexe de froideur, d’immobilisme agité, de frénésies infécondes, de névroses, une première réponse au nihilisme est d’exalter et de concrétiser le principe de l’aventure, où le contestataire quittera le monde bourgeois tissé d’artifices, pour s’en aller vers des espaces vierges, intacts, authentiques, ouverts, mystérieux. Gauguin part pour les îles du Pacifique. Victor Segalen, à sa suite, chante l’Océanie primordiale et la Chine impériale qui se meurt sous les coups de l’occidentalisme. Segalen demeure breton, opère ce qu’il appelait le “retour à l’os ancestral”, dénonce l’envahissement de Tahiti par les “romances américaines”, ces “parasites immondes”, rédige un Essai sur l’exotisme et Une esthétique du divers. Le rejet des brics et brocs sans passé profond ont valu à Segalen un ostracisme injustifié dans sa patrie : il reste un auteur à redécouvrir, dans la perspective qui est nôtre.

Le jeune Jünger, encore adolescent, rêve de l’Afrique, du continent où vivent les éléphants et d’autres animaux fabuleux, où les espaces et les paysages ne sont pas meurtris par l’industrialisation, où la nature et les peuples indigènes ont conservé une formidable virginité, permettant encore tous les possibles. Le jeune Jünger s’engage dans la Légion Étrangère pour concrétiser ce rêve, pour pouvoir débarquer dans ce continent nouveau, perclus de mystères et de vitalité. 1914 lui donnera, à lui et à toute sa génération, l’occasion de sortir d’une existence alanguissante. Dans la même veine, Drieu La Rochelle parlera de l’élan de Charleroi. Et plus tard, Malraux, de Voie Royale. À “gauche” (pour autant que cette dichotomie politicienne ait un sens), on parlera plutôt d’“engagement”, où ce même enthousiasme se retrouvera surtout lors de la Guerre d’Espagne, où Hemingway, Orwell, Koestler, Simone Weil s’engageront dans le camp des Républicains, et Campbell dans le camp des Nationalistes, qui fut aussi, comme on le sait, chanté par Robert Brasillach. L’aventure et l’engagement, dans l’uniforme du soldat ou des milices phalangistes, dans les rangs des brigades internationales ou des partisans, sont perçus comme antidotes à l’hyperformalisme d’une vie civile sans couleurs. “I was tired of civilian life, therefore I joined the IRA”, est-il dit dans un chant nationaliste irlandais, qui, dans son contexte particulier, proclame, avec une musique primesautière, cette grande envolée existentialiste du début du XXe siècle avec toute la désinvolture, la verdeur, le rythme et la gouaille de la Verte Eirinn.

Ivresses ? Drogues ? Amoralisme ?

Mais si l’engagement politique ou militaire procure, à ceux que le formalisme d’une vie civile, sans plus aucun relief ni équilibre traditionnel, ennuie, le supplément d’âme recherché, le rejet de tout formalisme peut conduire à d’autres attitudes, moins positives. Le dandy, qui quitte la pose équilibrée de Brummell ou la critique bien ciselée de Baudelaire, va vouloir expérimenter toujours davantage d’excitations, pour le seul plaisir stérile d’en éprouver. La drogue, la toxicomanie, la consommation exagérée d’alcools vont constituer des échappatoires possibles : la figure romanesque créée par Huysmans, Des Esseintes, fuira dans les liqueurs. Thomas De Quincey évoquera les “mangeurs d’opium” (The Opiumeaters). Baudelaire lui-même goûtera l’opium et le haschisch. Ce basculement dans les toxicomanies s’explique par la fermeture du monde, après la colonisation de l’Afrique et d’autres espaces jugés vierges ; l’aventure réelle, dangereuse, n’y est plus possible. La guerre, expérimentée par Jünger, quasi en même temps que les “drogues et les ivresses”, cesse d’attirer car la figure du guerrier devient un anachronisme quand les guerres se professionnalisent, se mécanisent et se technicisent à outrance.

Autre échappatoire sans aucune positivité : l’amoralisme et l’anti-moralisme. Oscar Wilde fréquentera des bars louches, exhibera de manière très ostentatoire son homosexualité. Son personnage Dorian Gray devient criminel, afin de transgresser toujours davantage ce qui a déjà été transgressé, avec une sorte d’hybris pitoyable. On se souviendra de la fin pénible de Montherlant et on gardera en mémoire l’héritage douteux que véhicule encore aujourd’hui son exécuteur testamentaire, Gabriel Matzneff, dont le style littéraire est certes fort brillant mais dans le sillage duquel de bien tristes scénarios se déroulent, montés en catimini, dans des cercles fermés et d’autant plus pervers et ridicules que la révolution sexuelle des années 60 permet tout de même de goûter sans moralisme étriqué à beaucoup de voluptés gaillardes et goliardes.

Ces drogues, transgressions et sexomanies bouffonnes constituent autant d’apories, de culs-de-sac existentiels où aboutissent lamentablement quelques détraqués, en quête d’un “supplément d’âme”, qu’ils veulent “transgresseur”, mais qui, pour l’observateur ironique, n’est rien d’autre que le triste indice d’une vie ratée, d’une absence de grand élan véritable, de frustrations sexuelles dues à des défauts ou des infirmités physiques. Décidément, ne “chevauche pas le Tigre” qui veut et on ne voit pas très bien quel “Tigre” il y a à chevaucher dans les salons où le vieux beau Matzneff laisse quelques miettes de ses agapes sexuelles à ses admirateurs un peu torves...

Ascèse religieuse

L’alternative véritable, face au monde bourgeois, des “petits jobs” et des “petits calculs”, moqués par Hannah Arendt, dans un monde désormais fermé, où aventures et découvertes ne sont plus que répétitions, où la guerre est “high tech” et non plus chevaleresque, réside dans l’ascèse religieuse, dans un certain retour au monachisme de méditation, dans le recours aux traditions (Evola, Guénon, Schuon). Drieu la Rochelle évoque cette piste dans son Journal, après ses déceptions politiques, et rend compte de sa lecture de Guénon. Les frères Schuon sont exemplaires à ce titre : Frithjof part à la Légion Étrangère, arpente le Sahara, fait connaissance avec les soufis et les marabouts du désert ou de l’Atlas, adhère à une mystique soufie islamisée, part ensuite dans les réserves de Sioux aux États-Unis, laisse une œuvre picturale étonnante et époustouflante. Son frère, nommé le “Père Galle”, arpente les réserve améridiennes d’Amérique du Nord, traduit les évangiles en langue sioux, se retire dans une trappe wallonne, y dresse des jeunes chevaux à la mode indienne, y rencontre Hergé et se lie d’amitié avec lui. Des existences qui prouvent que l’aventure et l’évasion totale hors du monde frelaté de l’occidentisme (Zinoviev) demeure possible et féconde.

Car la rébellion est légitime, si elle ne bascule pas dans les apories ou ne débouche pas sur un satanisme de mauvais aloi, comme dans certaines sectes néo-païennes, plus ou moins inspirées par les faits et gestes d’un Aleister Crowley. Ce dérapage s’explique : la rébellion, faute de cause, devient hélas service à Satan, lorsque le mal en soi — ou ce qui passe pour le “mal en soi” — est devenu l’excitation existentielle considérée comme la plus osée. Dans un monde désenchanté, comme le nôtre, livré aux plaisirs stupides et passifs fournis par les médias, ce satanisme, avec son cortège sinistre de gesticulations absurdes et infécondes, séduit des esprits faibles, comme ceux qui traînent, par puritanisme mal digéré et mal surmonté, dans les salons où agit Matzneff et “passivent” ses voyeurs d’admirateurs. Ce n’est en tout cas pas l’attitude que souhaitait généraliser Brummell.

► Robert Steuckers, Forest / Flotzenberg, Vlotho im Weserbergland, mai 2001.

• Notes en sus :

1) Oscar Wilde est un auteur complexe bien éloigné de la réputation superficielle qui fut sienne. Bien plutôt qu'un apolitisme de pur esthète on trouve chez lui une veine utopiste (pacifisme, sympathie pour l'anarchisme activiste, anticonformisme libertaire) opposée au moralisme victorien (cf. « L'utopie selon Oscar Wilde », A. Lamarra, in Histoire transnationale de l'utopie littéraire et de l'utopisme, H. Champion, 2008) comme en témoigne cet essai méconnu, L'Âme de l'homme (trad. F. Weisman, éd. Moraïma, 47 rue La Fontaine, 75016 Paris ; corrigeant la traduction de 1906 : L'âme humaine disponible sur wikisource), dont voici la recension : Pour un socialisme individualiste — Il est toute une partie de l'œuvre d'Oscar Wilde qui échappe souvent au lecteur. On oublie qu'il fut un exceptionnel chroniqueur de mode, comme en témoignent ses 2 lettres au directeur de la Pall Mall Gazette (1884) ou au Daily Telegraph (1891) ou encore ses textes sur la décoration d'intérieur où il se fait le digne héritier du Poe de La Philosophie de l'ameublement. Il ne faut pas oublier non plus ses essais sur la réforme pénitentiaire ou les conditions de vie des enfants dans les prisons. Et les questions sociales ne le laissèrent pas indifférent. C'est en 1891, dans la Fortnightly Review, qu'il publia The Soul of Man under Socialism, dont les éditions Moraïma nous ont proposé l'an dernier une traduction sous le titre de L'Âme de l'homme. C'est un texte d'une générosité telle qu'elle frise l'utopie, mais « le Progrès est le résultat de la réalisation des utopies ». Ce que préconise Wilde, c'est un socialisme individualiste, même si certains passages, sur la plus-value que dégage le machinisme, par ex., rejoignent les idées de Marx. Pour Wilde, il ne s'agit ni d'avoir, ni d'exister, mais de vivre. L'abolition de la propriété, du mariage, des gouvernements (« Le pouvoir avilit », écrit-il ; pour Flaubert, c'étaient les honneurs), la mise en commun des moyens de production et la libération de l'homme du joug des machines, qui doivent être leurs esclaves, et non l'inverse, permettront à l'homme de s'épanouir. En supprimant les châtiments, on supprimera les criminels. N'est-ce pas Alphonse Allais qui prônait l'extinction du paupérisme passé 7 heures du soir ? Mais Wilde n'est pas un humoriste. Ses réflexions sur l'Art, la Presse ou la charité publique sont loin d'être obsolètes. Celles sur la portée révolutionnaire du véritable christianisme éclairent, de surcroît, sa pensée religieuse. Ces quelques dizaines de pages, d'une intelligence éblouissante, malgré quelque irréalisme, valent d'être méditées. Un véritable artiste, esthète de surcroît, nous parle d'un monde où nous vivons et y propose quelques modifications. (Bernard Delvaille, Magazine Littéraire n°343, mai 1996).

◘ Pistes de lecture :

♦ Articles

- Matzneff, le dandy lucide (C. Gérard)

- Qu’est-ce que le dandy ? (P. Le Vigan)

- Le dandy, une figure de l’hystérie (N. Rivière)

- « Le nouveau savoir-vivre » (A. Montandon)

- « Dandys et orgies » (S. Thorel-Cailleteau)

- « La figure du dandy » (P. Bollon) in Magazine littéraire n°273 (Baudelaire), 1990

- « Arrivisme, snobisme, dandysme» (J. d'Ormesson) in Revue de métaphysique et de morale 4/1963

- « Dandysme et Mysticisme : de la subversion et de la conformité », P. D. Laude, Symposium, Syracuse, Vol. XLV, no 1, printemps 1991

♦ Études littéraires :

- Le Mythe du dandy, É. Carnassus, A. Colin, 1971

- Le Dandysme en France (1817-1839), J. C. Prévost, Droz, 1957

- Le Dandysme, P. Favardin & L. Bouëxière, Manufacture, 1988

- Le Dandysme, obligation d'incertitude, F. Coblence, PUF, 1988

- L'Honnête homme et le dandy, A. Montandon (dir.), Gunter Narr Verlag, 1993

- Baudelaire et la religion du dandysme, E. Raynaud, Mercure de France, 1918

- La Grandeur sans convictions : essai sur le dandysme, MC Natta, Félin, 1991

- Brummell, ou le prince des dandys, J. de Langlade, Pr. de la Renaissance, 1985

- Le Mouvement décadent : Dandys, esthètes et quintessents, N. Richard, Nizet, 1968

- Le Dandysme de Baudelaire à Mallarmé, M. Lemaire, Pr. de l'Univ. de Montréal, 1978

- Masculin singulier : Le dandysme et son histoire, M. Delbourg-Delphis, Hachette, 1985

- Le Mouvement esthétique et décadent en Angleterre : 1873-1900, AJ Farmer, Champion, 1931

- Philosophie du dandysme : une esthétique de l'âme et du corps, D. Salvatore Schiffer, PUF, 2008

- Le Dandysme et la crise de l'identité masculine à la fin du XIXe siècle : Huysmans , Pater, Dossi, D. Tacium, Montréal, 1998 [pdf]

- Le dandysme et la mort à travers l'œuvre de Julien Gracq, [partie I / partie II]

♦ Sites

pièces-jointes :

◘ Si Barbey d'Aurevilly ressuscitait, que penserait-il des nouveaux Brummell ?

Si vous croisez dans une rue de Paris un jeune homme en jean slim, chemise blanche et veste en velours, foulard noué autour du cou, vous penserez peut-être avoir rencontré un dandy. Rien n'est moins sûr. L'éphèbe n'est sans doute qu'un avatar du « minet du drugstore » des années 1960, un fils de famille soucieux de sa mise. Rien de plus.

Si vous croisez dans une rue de Paris un jeune homme en jean slim, chemise blanche et veste en velours, foulard noué autour du cou, vous penserez peut-être avoir rencontré un dandy. Rien n'est moins sûr. L'éphèbe n'est sans doute qu'un avatar du « minet du drugstore » des années 1960, un fils de famille soucieux de sa mise. Rien de plus.

Qu'est-ce qu'un vrai dandy ? En existe-t-il encore aujourd'hui ? L'urgence de la question vous avait peut-être échappé. Mais savez-vous qu'on célèbre cette année le bicentenaire de la naissance de Jules Barbey d'Aurevilly, l'auteur Du dandysme et de George Brummell ? Le concept est flou, mais le mot reste séduisant. Le Bon Marché Rive Gauche ouvre demain une galerie store dénommée « Arty dandy ».

« Le dandysme n'est pas, comme beaucoup de personnes peu réfléchies paraissent le croire, un goût immodéré de la toilette et de l'élégance matérielle », affirmait Charles Baudelaire, « ces choses ne sont pour le parfait dandy qu'un symbole de la supériorité aristocratique de son esprit ». Le poète sait de quoi il parle, il est officiellement le premier dandy français. La mouvance est née à Londres vers 1800, incarnée par George Brummell puis lord Byron, ensuite par Oscar Wilde.

Elle ne se laisse pas définir facilement. Pour en cerner les contours, on peut lire l'essai de Barbey d'Aurevilly sur le Beau Brummell, ou encore Le Dandy, de Charles Baudelaire. Encore mieux, se plonger dans des romans, tels Le Portrait de Dorian Gray de Wilde ou À rebours de Joris-Karl Huysmans. Dans ce dernier, le héros, Jean Des Esseintes (inspiré par le bien réel comte Robert de Montesquiou-Fezensac), dégoûté de la société, hume avec ennui des parfums rares et recherche des stimulants artificiels dans un décor sophistiqué. Les traits majeurs du dandysme sont alors fixés pour longtemps : originalité, oisiveté, élégance du vêtement qui se veut reflet d'une distinction de l'esprit, narcissime, goût de l'instant, insolence voire provocation, plaisanterie avec la mort.

Style de vie

« J'ai mis mon génie dans ma vie, je n'ai mis que mon talent dans mes œuvres », lance Oscar Wilde, résumant l'attitude du dandy dans une boutade qui vaut mieux que beaucoup de commentaires éclairés. Car c'est bien de vie qu'il s'agit, de style de vie. Le dandy est un indépendant, il aime mieux étonner que plaire (« Il déplaisait trop généralement pour ne pas être recherché », disait l'écrivain anglais Edward Bulwer-Lytton à propos de Brummell). Il ne possède presque rien, ne s'intéresse pas au pouvoir, n'aspire même pas à l'argent comme à une chose essentielle. « Un crédit indéfini pourrait lui suffire », rappelle Baudelaire. Il vit dans son appartement, parfois à l'hôtel, achète surtout des vêtements et des parfums, invite des amis au restaurant, parle et boit dans les cafés. Ou alors reste dans sa chambre, drapé dans le confort de son orgueilleuse solitude.

Après la mort d'Oscar Wilde en 1900, peu d'hommes pourront se targuer d'être des dandys pur jus, capables de ressembler à ce héros du XIXe siècle finissant. Comme son personnage le baron de Charlus, Marcel Proust traversa à un moment de sa vie une période dandy. En témoigne le portrait peint par Jacques-Emile Blanche, où il figure en habit du soir, camélia à la boutonnière, cravate argentée autour du cou. De son côté, Jean Cocteau, trop soucieux de plaire, ne rentre pas vraiment dans la catégorie. Un dandy n'a pas le mauvais goût de se faire élire à l'Académie française.

Nouvelle définition

Le beau Pierre Drieu la Rochelle représente au contraire la quintessence du genre, jusque dans sa mort. Le suicide hante en effet la vie de nombreux dandys. Le film de Louis Malle tiré d'un de ses livres, Le Feu follet, est d'ailleurs la chronique d'un suicide annoncé. L'acteur Maurice Ronet y incarne si bien le personnage d'Alain Leroy que certains ont cru qu'il avait connu exactement la même fin. Rarement recensé officiellement comme dandy, l'acteur à l'élégance très Saint-Germain-des-Prés mérite de rentrer dans la famille. Tout comme l'auteur-compositeur Serge Gainsbourg, qui s'est suicidé à sa façon, en se consumant lentement. Le journaliste Alain Pacadis fait partie de la mouvance nocturne, incarnée désormais (en plus « soft ») par Frédéric Beigbeder et Ariel Wizman, lointains héritiers de Francis Scott Fitzgerald. Le chanteur anglais Pete Doherty reprend ce flambeau de l'autodestruction chic.

Point n'est besoin cependant de flirter avec la mort pour être un dandy. Une nouvelle définition, affranchie du corset noir des premiers temps, a vu le jour au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Le dandy est désormais avant tout un homme qui crée sa propre élégance de vie, sans se soucier du mieux-disant culturel du moment. Ce club comprend des membres aussi divers que l'écrivain Roger Nimier, le baron Alexis de Redé, le peintre Balthus, le duc de Windsor, le cinéaste Pier Paolo Pasolini, les musiciens britanniques Morrissey ou Bryan Ferry.

Qui mérite encore le titre de dandy en 2008 ? L'héritier Lapo Elkann, le musicien Jarvis Cocker, le designer Hedi Slimane, le chanteur Rufus Wainwright ? À quoi bon continuer à mettre la liste à jour ? Le mot semble usé. Le producteur et musicien Bertrand Burgalat, étiqueté dandy du siècle (malgré lui, « ce sont les autres qui vous collent une étiquette : punk, dandy... »), se méfie : « Le dandy est un terme revenu à la mode en France il y a dix ans par le biais du magazineTeknikart, qui l'opposait au branché, celui qui attend une autorisation ». D'ailleurs, il ne se baptiserait pas lui-même dandy.

Le dandysme est-il pour autant moribond ? Certainement pas. Tout simplement parce qu'il reste un idéal de vie unique en son genre. Il ne ressemble plus exactement à celui de Baudelaire ou de Wilde, mais n'en demeure pas si éloigné. Paradoxe...

« Ce qui fait le dandy, c'est l'indépendance », affirmait Barbey d'Aurevilly dans son opuscule précurseur. C'est toujours vrai. Ajoutez à cette forme de liberté une dose de raffinement dans la mise, quelle qu'elle soit (on peut être aujourd'hui dandy en jean et baskets). Saupoudrez le tout d'une certaine distinction d'esprit, vous avez la version moderne du dandy : un esthète de l'âme et du corps.

► Nicolas Iven, Les Échos 3/03/08 ©.

◘ Le dandysme dans les méandres de la représentation

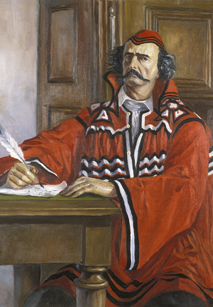

[Ci-contre : gants ayant appartenu à Barbey d'Aurevilly, chevreau blanc et broderie rouge, XIXe siècle. Musée de Saint-Sauveur-le-Vicomte]

[Ci-contre : gants ayant appartenu à Barbey d'Aurevilly, chevreau blanc et broderie rouge, XIXe siècle. Musée de Saint-Sauveur-le-Vicomte]

Si l'étiquette consiste dans l'ensemble codifié des règles de la politesse, l'usage qu'en fait le dandy est celui d'un détournement paradoxal qui usurpe individuellement un fonctionnement collectif. En cela, en posant sa propre loi, il introduit une dérégulation dans le fonctionnement social, une règle déréglante, posant la convenance de l'inconvenance et une domination sans intégration. Cette radicale volonté d'indépendance (« autrement, il y aurait une législation du Dandysme et il n'y en a pas ») va à l'encontre du tabou social de l'amoindrissement du Moi en faisant de la fatuité l'un des beaux arts. Cette affectation, qualité des plus négatives pour un La Bruyère (« un fat est celui que les sots croient un homme de mérite ») qui écrit notamment : « Un homme fat et ridicule porte un long chapeau, un pourpoint à ailerons, des chausses à aiguillettes et des bottines ; il rêve la veille par où et comment il pourra se faire remarquer le jour qui suit », devient une notion fort positive pour le dandysme. L'originalité qui impose un narcissisme déclaré est signe de supériorité. Jules Barbey d'Aurevilly se définit comme le « fruit de cette vanité qu'on a trop flétrie » et Balzac fait de l'élégance « un habile développement de l'amour-propre ». La fatuité devient un idéal de puissance et d'éminence.

« Il n'y a plus à proprement parler, des fats, de ces fats transcendants. qui brillaient dans la société, dictaient des lois sur la parure et les modes, subjuguaient les femmes, imposaient aux hommes, dont la jeunesse s'empressait de copier les manières & d'imiter le ton » écrit Raisson dans son Code civil, Manuel complet de politesse (1828). La fatuité est un signe de supériorité sur les femmes comme on le voit avec Henri de Marsay dans La Fille aux yeux d'or de Balzac : « Les fats sont les seuls hommes qui aient soin d'eux-mêmes ». « Crois-tu que ce ne soit rien que d'avoir le droit d'arriver dans un salon, d'y regarder tout le monde du haut de sa cravate ou à travers un lorgnon et de pouvoir mépriser l'homme le plus supérieur s'il porte un gilet arriéré ? ». Dans la comédie vaudeville de Scribe & de Courcy Simple histoire de 1826, un personnage, lord Frédéric, s'exclame : « Fat !... c'est un mot français qui veut dire homme aimable, un homme aimé des dames ; mais aussi je trouve l'expression originale et je fais gloire d'être fat ».

La fatuité comme affirmation d'une suprématie crée un art de la distance et de l'écart. Le dandy s'éloigne physiquement et moralement de ses semblables en jouant l'altérité extrême. « La poignée de mains toujours trop fréquente avilit le caractère » dit Baudelaire. Il faut « fermer cette main trop souvent ouverte » (J. Barbey d'Aurevilly). Le gant dans l'étiquette vestimentaire représente cette barrière. « Beaucoup d'amis, beaucoup de gants » (Baudelaire).

Brummell, selon la légende, employait 4 artistes, 3 pour la main, 1 pour le pouce, afin de fabriquer ces gants qui lui moulaient les mains comme une mousseline mouillée en prenant le contour des ongles. Gants mouillés de Byron, gants fauves de lord Seymour, gants roses de Baudelaire, gants gris de Wilde, gants couleur paille de Beauvoir, gants blattes de Jules Barbey d'Aurevilly... que de sens divers dans cette signalétique minutieuse qui a la puissance d'un rituel !

Excentrique (et non marginal), le dandy rêve en autocrate d'une société dont il pose seul la règle — et le rêve oriental vient alimenter ce fantasme, chez Balzac, chez Gautier, etc. L'Orient, ou plutôt une certaine image de l'Orient, située parfois en plein Paris, permet de caresser l'idée d'un système de règles d'interactions sociales radicalement autres et où tout s'organise minutieusement autour de ce Moi tout-puissant dans un système de relations totalement asymétriques de maître à esclave. Le paradoxe apparaît là encore entre l'idée d'une liberté absolue et le besoin irrépressible d'un système de règles, indispensables en raison de l'admiration secrète de la règle parce qu'elle représente non seulement l'arbitraire mais dans son formalisme l'impératif catégorique des conditions a priori de la Beauté. Tout se passe comme si l'intériorisation de la Loi ne pouvait se faire chez le dandy que dans la suppression de l'autre, dans cette dialectique du dandy et du bâtard, du père perdu intériorisé dans l'image de son miroir. Nul étonnement alors à ce qu'il défie toute règle, puisqu'il impose dans un salto mortale toujours renouvelé la sienne propre.

L'étiquette est aussi un moyen d'accès à se donner des origines — non pas l'étiquette dans son contenu, mais l'étiquette dans son existence. Le dandy ne cesse, comme on le voit dans des exemples bien trop nombreux pour être cités ici (pensons à un de Marsay, aux dandys de Jules Barbey d'Aurevilly, ou à M. de Bougrelon de Jean Lorrain), de se chercher nostalgiquement des origines. Nous ne voulons pas nous lancer dans une entreprise d'interprétation psychanalytique du dandy qui serait ici aussi hasardeuse qu'intempestive, mais signaler certains modes de fonctionnement qui expliquent que, face à la dilapidation excessive et à la temporalité explosive et émiettée de ce météorite, l'étiquette offre le seul mode possible pour qu'intervienne une règle dans cette création instantanée et renouvelée à chaque instant...

L'idole qui se construit comme œuvre d'art dans l'isolement et le vertige de l'amour-propre recherche une inaccessibilité qui le rapproche du courtisan en ce que celui-ci, chez Castiglione comme chez Gracián, maintient une zone de réserve, de liberté intérieure nécessaire à sa stratégie sociale et, en même temps, indispensable au fonctionnement de l'étiquette. Le dandy va cependant plus loin dans sa tendance à la mystification, dernier recours possible dans ce XIXe siècle. L'insolence serait-elle devenue désormais la seule manière possible d'être poli en restant soi ?

Du dandy au snob

Le dandy est, nous semble-t-il, le dernier grand modèle et Baudelaire avait raison en voyant en lui l'ultime représentant du modèle ancien régime, et les nouveaux dandys du XXe siècle (1) que nous évoquerons rapidement trouvent sans doute dans le raffinement de l'habit ou le masque du déguisement une compensation. Mais ce dandysme de masse, « sorte d'équivalent du poulet aux hormones » (pour reprendre l'expression de Rose Fortassier) — qu'il relève du genre impeccable, comme les sapeurs sapés zaïrois ou congolais ou ces rockers qui arborent au métro Saint-James à Londres des jeans et des tee-shirts irréprochables, mais avec des visages de cire assez pervers et inquiétants (2), ou qu'il relève du genre débraillé de ces autres dandys de carnaval des banlieues chaudes, « épingles de nourrice dans Ies joues, lames de rasoir en guise de boucles d'oreilles, cheveux en cimier bariolé de casque » — s'il est chargé de signes, « langage pour ceux qui n'en ont pas ou qui s'en méfient », n'a plus rien à voir, en dépit des nomenclatures hâtives (3), avec le dandysme avec lequel il n'a plus en commun que quelques vagues ressemblances superficielles.

On a vu combien ce modèle était unique. Brummell seul peut en revendiquer à juste titre la seule appellation controlée (4). Si le vrai dandy est d'une grande rareté, en revanche (et des esprits un peu faibles ont pu les confondre bien à tort) les snobs pullulent ! Jean d'Ormesson, dans une conférence célèbre (5) prononcée au Collège philosophique, a distingué le snobisme de l'arriviste en dénonçant chez le snob un arrivisme imaginaire, un arrivisme décalé qui recherche non Ies prestiges mais le prestige au singulier, un prestige-vestige opposé au prestige-vertige. (…)

Au snob, on pourra opposer le modèle idéal apparemment très général n'est l'homme bien éduqué. L'homme bien éduqué est celui qui sait transformer la contrainte sociale en autocontrainte. L'exemple de la famille comme milieu d'éducation est important ; c'est là le premier espace social pacifié qui impose de tarir les impulsions et les émotions. Viennent ensuite l'éducation imposée par les diverses institutions (école, lycée, groupes sociaux de toute sorte, laïcs, militaires et religieux). Tous les manuels de la fin du XIXe et du début du XXe siècle mettent l'accent sur la précocité d'un tel apprentissage. (…) L'homme bien éduqué témoigne par la stylisation et la mise en forme de sa vie quotidienne qu'il est fiable pour ses contemporains, c'est-à-dire qu'il connaît et pratique les règles du savoir-vivre et qu'il est issu d'un milieu garant de l'authenticité de son comportement.

Là encore, c'est par la distinction qu'il s'affirme, par cet écart « propre à un individu, à une famille ou à un groupe social par rapport à la norme », un style qui « est cette élaboration particulière qui confère aux gestes, au discours, à l'allure des propriétés distinctives » (É. Cordonnier, Encycoplédie pratique de la politesse et du savoir-vivre, 1930). Les règles de la bonne éducation sont le signe visible d'une différence (« véritable capital symbolique que la bourgeoisie veut s’approprier », ref. infra), mais aussi d'une appartenance. Éric Mension-Rigau dans L'enfance au château (Rivages/poches, 1990), a analysé brillamment certains mécanismes propres à l'éducation et à la mimesis familale. Car l'éducation est d'abord un ensemble de gestes, d'habitudes, de pensées, de comportement général, ce qu'on appelle habitus social, qui ne peut s'acquérir que par imprégnation du milieu et non dans l'application de règles écrites qui ont été au XIXe siècle le guide de tous les arrivistes, nouveaux riches et parvenus. (…)

La bonne éducation est synonyme de bon milieu, de bonne société (évidemment d’appartenance). Il est frappant de noter combien depuis le courtisan du début de la Renaissance jusqu’aux aristocrats en passant par un gentleman démocratique, combien la structure de ce comportement a été stable et synonyme de politesse. (…) La consideration et la reputation semblent être devenues les motifs essentiels de l’homme “bien éduqué” au XIXe siècle.

► Alain Montandon (dir.), Pour une histoire des traités de savoir-vivre en Europe, Clermont II, coll. « Littératures », CNL, 1994, p. 446-450. [commandable sur le site de la MSH de Clermont-Ferrand]

◘ Notes :

- 1. Cf. R. Fortassier, « Dandysme pas mort », in L'honnête homme et le dandy (Gunter Narr V., 1992)

- 2. P. Mauriès, Choses anglaises, Seuil, 1989, p. 117 ; JJ Schul, Rose poussière, Gal., 1972.

- 3. Voir à ce sujet les différentes mises au point de H. Obalk, A. Soral et A. Pasche, Les mouvements de mode expliqués aux parents, R. Laffont, 1984 ; B. Couturier, Une scène-jeunesse, Autrement, 1987 ; P. Bollon, Morale du masque, Seuil, 1990.

- 4. Et même on peut se demander si Brummell était vraiment dandy (et sa vieillesse elle-même n'est-elle pas un démenti à tout son être ?), si le dandy n'est pas avant tout un mythe impossible et irréalisable !

- 5. « Arrivisme, Snobisme, Dandysme » in Revue de Métaphysique et de Morale, 68, 1963, p. 443-459.

◘ Barbey d'Aurevilly, le réfractaire

Réfractaire, du latin refractarius : indocile. Voilà qui définit à la perfection cet écrivain secret, né une nuit de Samaïn il y a 200 ans, et que le regretté Jean Mabire décrivait comme « l’incarnation d’un esprit de révolte et de défi » (Que lire ?, vol. 6).

Réfractaire, du latin refractarius : indocile. Voilà qui définit à la perfection cet écrivain secret, né une nuit de Samaïn il y a 200 ans, et que le regretté Jean Mabire décrivait comme « l’incarnation d’un esprit de révolte et de défi » (Que lire ?, vol. 6).

Jules Barbey, dit d’Aurevilly (1808-1889), d’abord républicain (pour narguer une famille aux prétentions nobiliaires et chouannes) puis défenseur du Trône et de l’Autel comme son maître Balzac. Opiomane et catholique tonitruant, dandy (ses redingotes moulantes, ses cravates précieuses, son essai sur Brummell) et pigiste désargenté ; bref, une somme de contradictions qui font l’homme authentique, celui qui ne fait jamais carrière. L’anticonformiste perdu au milieu des bourgeois goguenards, le solitaire entouré de coteries. Citons à nouveau Mabire, décidément doué : « la noblesse le déçoit, la bourgeoisie le hérisse, la populace l’écœure ». Comment ne pas être séduit par un tel énergumène qui, avec le temps, se révèle comme l’un des écrivains majeurs de son siècle, aux côtés de Baudelaire et de Gobineau, ces chantres de l’aristocratie spirituelle ?

Pour mieux connaître le « Connétable des Lettres », le lecteur se plongera sans tarder dans Les Diaboliques, son chef-d’œuvre, livre inquiétant et scabreux, d’un romantisme absolu. Et quelle langue somptueuse ! Le court essai que signe l’écrivain François Tallandier sera également bienvenu tant son auteur a compris Barbey, qu’il définit comme un réfractaire par vocation et par fatalité, celui qui, d’instinct, vomit la sirupeuse doxa [opinion] de son temps et qui, en fin de compte, refuse de « baiser le sabot de l’âne » — pour citer un autre rebelle, Charles de Coster.

Avec une sympathie non dénuée d’esprit critique, Tallandier a relu cet irrécupérable, antimoderne résolu autant que lucide : « les économistes effarés devant cet abîme du désir forcené de la richesse, qui se creuser de plus en plus dans le cœur de l’homme, et ce trou dans la terre qui s’appelle l’épuisement du sol ». Précurseur de la décroissance, Barbey apparaît aussi — à l’instar de Mistral — comme celui du réflexe identitaire, qui résiste à tout nivellement. En témoigne son attachement — paradoxal chez ce Parisien — à un Cotentin resté très païen. Explorateur des gouffres de l’Éros noir, Barbey a beau poser au sacristain : il scandalise les catholiques (« les vipères de vertu ») comme il horrifie les mécréants, mettant un point d’honneur à déplaire autant aux moisis qu’aux écervelés. Un libertin, qui se détache de son siècle avec superbe, les moustaches en broussaille et la cravache à la main. Le chantre des singularités proclamées comme des secrets inavouables. Un maître pour les indociles de demain.

♦ François Tallandier, Barbey d’Aurevilly, le réfractaire, Bartillat, 2008, 15 €.

► Christopher Gérard.

« Être un grand homme et un saint pour soi-même, voilà l'unique chose importante »

(Mon cœur mis à nu)

Si le dandysme est « le fruit de la vanité », il partage avec elle une royauté fascinante et capricieuse. « Cette recherche inquiète de l'approbation des autres, cette inextinguible soif des applaudissements de la galerie est une reine aussi, comme l'orgueil est roi » (J. Barbey d'Aurevilly, Du Dandysme, p. 22) (1). La vanité, dont l'utilité sociale ne saurait être exagérée dans l'ordre des sentiments, est « entourée, occupée, clairvoyante, et son diadème est placé là où il embellit advantage » (ibid.). La gloire, dont rayonnent les grands hommes, est comme l'éclat sans cesse ravivé de la toute puissante vanité. Mais, faute d'admirer l'éclat de la beauté et le rayonnement de la distinction dans l'apparence souveraine, les petits esprits médisent de la vanité comme ils méconnaissent et travestissent le dandysme : ils ont imaginé que « le Dandysme était surtout l'art de la mise, une heureuse et audacieuse dictature en fait de toilette et d'élégance extérieure » (ibid., p. 29) ; or il est bien davantage : c'est toute une manière d'être, entièrement composée de nuances, comme il arrive toujours dans les sociétés très vieilles et très civilisées, où la comédie devient si rare et où la convenance triomphe à peine de l'ennui » (ibid.).

Si le dandysme est « le fruit de la vanité », il partage avec elle une royauté fascinante et capricieuse. « Cette recherche inquiète de l'approbation des autres, cette inextinguible soif des applaudissements de la galerie est une reine aussi, comme l'orgueil est roi » (J. Barbey d'Aurevilly, Du Dandysme, p. 22) (1). La vanité, dont l'utilité sociale ne saurait être exagérée dans l'ordre des sentiments, est « entourée, occupée, clairvoyante, et son diadème est placé là où il embellit advantage » (ibid.). La gloire, dont rayonnent les grands hommes, est comme l'éclat sans cesse ravivé de la toute puissante vanité. Mais, faute d'admirer l'éclat de la beauté et le rayonnement de la distinction dans l'apparence souveraine, les petits esprits médisent de la vanité comme ils méconnaissent et travestissent le dandysme : ils ont imaginé que « le Dandysme était surtout l'art de la mise, une heureuse et audacieuse dictature en fait de toilette et d'élégance extérieure » (ibid., p. 29) ; or il est bien davantage : c'est toute une manière d'être, entièrement composée de nuances, comme il arrive toujours dans les sociétés très vieilles et très civilisées, où la comédie devient si rare et où la convenance triomphe à peine de l'ennui » (ibid.).

C'est pourquoi le dandysme apparaît essentiellement comme la forme anglaise de la fatuité, car « nulle part l'antagonisme des convenances et de l'ennui qu'elles engendrent ne s'est fait plus violemment sentir au fond des mœurs qu'en Angleterre, dans la société de la Bible et du droit » (ibid.). Le dandysme est un jeu paradoxal, jeu de l'audace et de la retenue, de la convenance et de la provocation, de la règle et du caprice ; le dandy étonne et séduit tout à la fois : il transgresse les règles moins pour les annuler que pour les accomplir. Il supprime moins la règle qu'il ne la déplace sans cesse en la réinventant.

« Par la plaisanterie qui est un acide et par la grâce qui est un fondant, (les dandys) parviennent à faire admettre cette règle mobile, qui n'est, en fin de compte, que l'audace de leur propre personnalité » (ibid., p.40).

Le dandy parvient à réaliser un point d'équilibre mobile entre la tradition et la nouveauté, la rigueur et la fantaisie, faute duquel la recherche sombrerait dans l'arbitraire pur et l'audace finirait en inutile provocation. Ce point d'équilibre mobile est la distinction, qui désigne à la fois « la différence, par quoi le dandy se fait remarquer, et la simplicité, où s'abolissent toutes les dissonances (2). «Tout dandy est un oseur, mais un oseur qui a du tact, qui s'arrête à temps et qui trouve, entre l'originalité et l'excentricité, le fameux point d'intersection de Pascal » (ibid., p. 50).

Si le dandysme est la forme anglaise de la fatuité, il n'est pas cependant un pur phénomène de société, une curiosité étroitement localisée ; si la vanité est universelle, le dandysme a « sa racine dans la nature humaine de tous les pays et de tous les temps » (ibid., p. 81). À ce titre, il n'est pas un phénomène transitoire et secondaire, mais il joue dans toute société un rôle nécessaire. Les Dandys « entrent dans le bonheur des sociétés comme d'autres hommes font partie de leur moralité » et, chez eux, le caprice est un autre nom de la grâce. Le dandysme est une promesse gracieuse de bonheur et de perfection, qui charme les créatures intelligentes. Les dandys « attestent la magnifique variété de l'œuvre divine : ils sont éternels comme le caprice. L'humanité à autant besoin d'eux et de leur attrait que de ses plus imposants héros, de ses grandeurs les plus austères » (ibid., p. 78). Ces « dieux au petit pied », comme les appelle Barbey d'Aurevilly, ne veulent s'étonner de rien tout en suscitant étonnement et admiration ; ils « veulent toujours produire la surprise en gardant l'impassibilité » (ibid.), et cette distance permet à leur imagination d'explorer des formes nouvelles d'existence, dont l'humanité commune se défend en les qualifiant un peu trop rapidement de frivoles.

Dans l'essai consacré à Constantin Guys, Le Peintre de la vie moderne (1863), Baudelaire reconnaît ce paradoxe du dandy [chap. IX], dévoré du « besoin ardent de se faire une originalité » tout en demeurant « dans les limites extérieures des convenances », partagé entre « le plaisir d'étonner » et « la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné », de même qu'il évoque volontiers à son propos « les dons célestes que le travail et l'argent ne peuvent conférer » (pp. 907-908). Cependant il insiste davantage sur le caractère moral et la sublimité du dandy que sur le bonheur et la grâce qu'il promet. Le dandysme est moins, chez Baudelaire, perfection esthétique qu'aspiration éthique à l'intérieur même de la perfection visible. Les Journaux intimes le diront de manière saisissante : « Le dandy doit aspirer à être sublime sans interruption. Il doit vivre et dormir devant un miroir » (Mon cœur mis à nu, p. 1208). Ce miroir est moins le symbole du reflet ou des mille reflets, où se mire le dandy dans sa complaisance à soi à travers l'autre, que l'exigence intérieure de lucidité et de conscience, qui fait du dandysme une manière d'être et de vivre toute idéale dans le dédoublement de soi. Le miroir, dans le dédoublement de la réflexion aiguisée, produit dans le moi un pur contrôle de soi et une présence, sans cesse plus douloureuse, à sa propre insuffisance (3). De ce point de vue, la sublimité du dandy est un autre nom de la sainteté. L'élégance de cet être quasi divin est comme l'expression esthétique de l'ascèse et la promesse du salut. L'aspiration du dandy peut donc maintenant s'exprimer dans cette règle d'or et de principe : « Avant tout, être un grand homme et un saint pour soi-même » (Mon cœur mis à nu, p. 1219). Cette formule énigmatique, qui apparaît 2 fois [la seconde p. 1222] dans Mon cœur mis à nu, soulignée chaque fois de manière différente, résume la spiritualité ou plus exactement la religion de Baudelaire ; notre tâche sera de l'élucider, en montrant que la théorie du dandysme est tout autre chose qu'une apologie de la vie mondaine et de l'élégance matérielle.

I - Du culte de la différence au culte de soi

1) - Le dandy « n'a pas d'autres profession que l'élégance » (Le Peintre de la vie moderne, p. 906), autant dire qu'il n'a pas de profession. Il dispose, « à son gré et dans une vaste mesure », du temps et de l'argent qui lui permettent d'organiser librement son existence ; le dandy, qui ne travaille pas, « n'aspire pas [non plus] à l'argent comme à une chose essentielle » (p. 907). L'amour de l'argent est un trait des natures grossières et l'exercice d'une profession est signe de servilité. « Un fonctionnaire quelconque, un ministre, un directeur de théâtre ou de journal, peuvent être quelquefois des êtres estimables, mais ils ne sont jamais divins. Ce sont des personnages sans personnalité, des êtres sans originalité, nés pour la fonction, c'est-à-dire pour la domesticité publique » (Mon cœur mis à nu, p. 1230). Comme « être divin », le dandy a une vocation. Cet « homme riche, oisif, (…) élevé dans le luxe et accoutumé dès sa jeunesse à l’obéissance des autres hommes » est le héros moderne par excellence qui « n’a pas d'autre occupation que de courir à la piste du bonheur » dans la distinction et dans la solitude (ibid.).

La solitude est essentielle au dandy (4). Elle constitue cette unité avec soi qui distingue le génie de tous les autres hommes : le dandy « veut être un, donc solitaire » (p. 1226) Il y a dans « le plaisir d’étonner » et « la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné » un goût pour la distance et la singularité, qui est signe d'élection. La mise à l'écart instaure un lieu imaginaire où le dandy peut jouir de sa propre supériorité, toute spirituelle. Ce serait en effet une erreur profonde que d'identifier purement et simplement le dandysme « avec un goût immodéré de la toilette et de l'élégance matérielle » (p. 970).

L'élégance de la mise, la distinction des manières et le luxe de la demeure aussi bien que la rigueur de l'étiquette à laquelle il se soumet ne sont, pour le véritable dandy, que « le symbole de la supériorité aristocratique de son esprit » (ibid.). Le dandy établit une barrière, qui l'isole et l'exalte, entre lui et la « canaille » ; en cultivant l'idée du beau dans sa personne, il élève une protestation désespérée contre la décadence et la corruption, contre la sottise humaine et contre la vulgarité :

« Un dandy ne peut jamais être un homme vulgaire. S'il commettait un crime, il ne serait pas déchu peut-être ; mais si ce crime naissait d'une source triviale, le déshonneur serait irreparable » (p. 907).

Le dandysme commence par le goût de la hiérarchie au niveau le plus humble, celui de la tenue, là où la différence fait norme dans la toilette même. Il manifeste ainsi « une gravité dans le frivole » dont il ne faut point se scandaliser, car il y a « une grandeur dans toutes les folies et une force dans tous les excès » (ibid.).

En se séparant de la foule, le dandy sait bien qu'il s'expose à sa haine et à sa méchanceté. L'élection est un signe de contradiction et de malédiction : « Quand j'aurai inspiré le dégoût et l'horreur universelle, j'aurai conquis la solitude » note Baudelaire dans Fusées (p. 1199) et cet aveu peut s'appliquer au dandy. La solitude est une conquête dont le poids est lourd à porter. Les terribles imprécations, que Bénédiction applique au Poète, valent pour tout être choisi et expriment admirablement l'expérience aristocratique de la solitude.

Il joue avec le vent, cause avec le nuage,

Et s'énivre en chantant du chemin de la croix ;

Et l'Esprit qui le suit dans son pèlerinage

Pleure de le voir gai comme un oiseau des bois.Tous ceux qu'il veut aimer l'observent avec crainte,

Ou bien, s'enhardissant de sa tranquillité,

Cherchent à qui saura lui tirer une plainte,

Et font sur lui l'essai de leur férocité.Dans le pain et le vin destinés à sa bouche

Ils mêlent de la cendre avec d'impurs crachats ;

Avec hypocrisie ils jettent ce qu'il touche,

Et s'accusent d'avoir mis leurs pieds dans ses pas.

Dans un monde livré à l'animalité triomphante, la condition du poète préfigure celle de tout homme bien né.

2) - Le dandysme est certes de tous les temps, mais il se manifeste plus particulièrement dans ces époques indécises et troublées où, la fatalité paraissant suspendue, semble soudain possible une espèce nouvelle d'aristocratie, fondée « sur les facultés les plus précieuses et les plus indestructibles, et sur les dons célestes que le travail et l'argent ne peuvent conférer » (p. 908). C'est dans « les époques transitoires », quand « la démocratie n'est pas encore toute puissante » et « l'aristocratie n'est que partiellement chancelante et avilie », que le dandysme apparaît « en quelques hommes déclassés, dégoûtés, désœuvrés, mais tous riches de force native », élus et prédestinés par les puissances célestes, qui les marquent au front. Le dandysme, signe de déclin et symptôme de décadence, est en même temps protestation héroïque contre l'inévitable.

Mais le pessimisme de Baudelaire le laisse sans illusion : « la marée montante de la démocratie qui envahit tout et qui nivelle tout » ne peut pas être endiguée ; elle va tout emporter et tout submerger. Les temps sont proches où la mécanique et le progrès nous auront si bien « américanisés », auront si bien « atrophié en nous la partie spirituelle, que rien parmi les rêveries sanguinaires des utopistes ne pourra être comparé aux ré résultats positifs de la civilisation » qui se prépare (Fusées, p 1203). Dans un monde livré à « l'animalité générale », les gouvernements « seront forcés, pour se maintenir et pour créer un fantôme d'ordre de recourir à des moyens qui feraient frissonner notre humanité actuelle, pourtant si endurcie » (p. 1204). On sait que les insultes grossières adressées à la « pauvre Belgique », qui nous surprennent par leur violence et leur mauvais goût, expriment en fait un refus radical de la société moderne et des illusions qu'elle suscite pour se perpétuer, car, après tout, « la Belgique est ce que serait peut-être devenue la France, si elle était restée sous la main de la bourgeoisie » (Argument du livre sur la Belgique, p. 1314).

La ruine universelle, qui n'est rien d'autre que le progrès universel, se manifeste moins par la destruction des institutions que par « l'avilissement des cœurs » (Fusées, p. 1203). L'homme moderne est déjà corrompu, radicalement corrompu dans son esprit et dans son corps : « nous avons tous l'esprit républicain dans les veines, comme la vérole dans les os, nous sommes démocratisés et syphilisés » (Argument du livre sur la Belgique, p. 1315). Baudelaire revendique du moins pour l'homme authentique la conscience du mal et dans le mal. « Moi, quand je consens à être républicain, je fais le mal en le sachant » (ibidem, p. 1315) (5).

Le dandy cependant n'a rien du réformateur social, encore moins du meneur de foules et du conducteur de peuples ; il consent simplement parfois à jouer, sans grande illusion, le prophète de malheur que personne n'écoute. Il ne s'adresse à la canaille, dans le discours indirect et silencieux de l'ironie, que pour lui faire honte de sa vulgarité. « Le Dandy ne fait rien. Vous figurez-vous un Dandy parlant au peuple, excepté pour le bafouer » (Mon cœur mis à nu, p. 1213). Bafouer le peuple par l'ironie qu'il ne peut comprendre et qui est la marque du seul génie, ou, comme ferait le Saint dans un mouvement de juste colère, le fouetter pour le corriger et le transformer, ce sont les seules formes de communication qui ne rendent pas l'homme commun. Si « le vrai héros s'amuse seul, le monde hélas est fait de gens qui ne peuvent penser qu'en commun, en bandes. Ainsi, les Sociétés belges » (Mon cœur mis à nu, p. 1211). Cette distance cependant est moins une forme de mépris qu'une forme supérieure d'amour et de pitié.

3) - La formule par laquelle R. Kemp définit le dandysme — « un culte de la différence dans le siècle de l'uniforme. Et une denunciation » (p. 9) —, est donc rigoureusement exacte : elle nous invite à préciser plus vigoureusement la portée politique et spirituelle du dandysme baudelairien. Le dandysme ne refuse pas seulement « ce qu'il y a de vil dans une fonction quelconque » (Mon cœur mis à nu, p. 1213), l'utilitarisme (la société bourgeoise où l'homme s'identifie à sa profession et où toute profession tend vers le commerce, cette activité satanique parce que naturelle, il refuse plus énergiquement que tout l'idéal d'une société égalitaire. en lequel il voit la forme suprême de la dépravation politique, morale et esthétique. « L'homme, c'est-à-dire chacun, est si naturellement dépravé qu'il souffre moins de l'abaissement universel que de l'établissement d'une hiérarchie raisonnable » (Fusées, p. 1203) : pour qu'aucune hésitation ne soit possible sur sa pensée véritable, il ajoute plus loin : « Il n'y a de gouvernement raisonnable et assuré que l'aristocratique. Monarchie ou république basées sur la démocratie sont également absurdes et faibles » (Mon cœur mis à nu, p. 1213) (6). La société démocratique favorise « l'infamie de l'imprimerie, ce grand obstacle au développement du beau » ; la « canaille littéraire » flatte, grâce à la presse, le mépris du peuple pour l'art et son goût du mensonge (ibid., p. 1231). Le journal est comme le symbole et l'expression de cette veulerie de la société moderne que Baudelaire vomit :

« Tout journal, de la première ligne à la dernière, n'est qu'un tissu d'horreurs. Guerres, crimes, vols, impudicités, tortures, crimes des princes, crimes des nations, crimes des particuliers, une ivresse d'atrocité universelle. Et c'est de ce dégoûtant apéritif que l'homme civilisé accompagne son repas de chaque matin. Tout, en ce monde. sue le crime : le journal, la muraille et le visage de l'homme » (Mon cœur mis à nu, p. 1231).

Le dandysme est le dernier éclat d'une société aristocratique qui se décompose irrémédiablement, « un soleil couchant, l'astre qui décline, superbe, mus chaleur et plein de mélancolie » (Le Peintre de la vie moderne, p. 908). La politique baudelairienne est plus exactement une méta-politique où l'influence de J. de Maistre, l'auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg et du Pape (7), se fait sentir de manière significative. C’est ici, mais en d'autres lieux encore, que prend tout sens l'aveu de notre auteur : « De Maistre et Edgar Poe m'ont appris à raisonner » (Mon cœur mis à nu, p. 1234).

En effet, si les affirmations baudelairiennes comme les affirmations maistriennes ont bien évidemment une signification politique, puisqu'elles imitent à rejeter la société démocratique au nom d'une conception aristocratique de l'existence, ce refus de la société moderne, bourgeoise (8) et utilitaire, est méta-politique, en ce qu'il inscrit chez l'un comme chez l'autre, à l'intérieur d'une conception métaphysique et religieuse de la civilisation, elle-même inspirée par un christianisme mystique, tout à la fois réel et hétérodoxe (9). Le dogme du Progrès universel et mécanique de la civilisation, que les réussites matérielles de la technique semblent imposer, est « une doctrine de paresseux, une doctrine de Belges » (ibid., p. 1210).

L'individu s'en remet à l'autre, alors que la loi du progrès ne peut subsister sans l'effort de l'individu, de chaque individu : « quand tous les individus s'appliqueront à progresser, alors, et seulement alors, l'humanité sera en progrès » (ibid., p. 1232 ). Si l'individu s'en remet si facilement à l'autre et renonce à sa responsabilité, c'est que sa volonté est cassée, retournée contre elle-même, souillée par une faute plus primitive que toute faute personnelle, naturellement corrompue par « le péché originel ».

Ainsi, la vraie civilisation « n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes. Elle est dans la diminution des traces du péché originel » (ibidem, p. 1224). C'est ce qui rend Baudelaire d'une lucidité si douloureuse et d'un scepticisme grandissant sur les chances du progrès de la civilisation : en conclusion de son analyse des Misérables, il s'écriera : « Hélas ! du Péché Originel, même après tant de progrès depuis si longtemps promis, il restera toujours bien assez de traces pour en constater l'immémoriale réalité ! » (p. 1149).