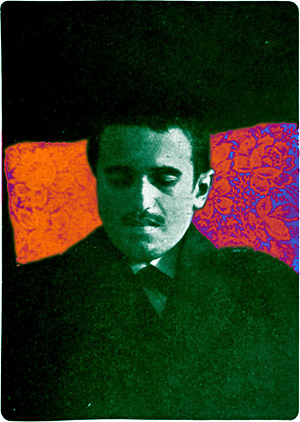

Weininger

Note sur Otto Weininger (1880-1903)

« Quel homme étrange, énigmatique, ce Weininger ! », écrivait August Strindberg à son ami Artur Gerber, immédiatement après le suicide d'Otto Weininger, âgé de 23 ans. « Weininger mi ha chiarito molte cose » (Weininger m'a éclairé sur beaucoup de choses), avouait Mussolini dans son long entretien avec Emil Ludwig. Pour Ernst Bloch, l'ouvrage principal de Weininger, Sexe et caractère, était « une unique anti-utopie contre la femme », Weininger était dès lors un « misogyne extrême », un misogyne par excellence. Theodor Lessing posait le diagnostique suivant : il voyait en Weininger la typique “haine de soi” des Juifs. Rudolf Steiner voyait en lui un « génie décadent ». Il fut admiré par Karl Kraus, Wittgenstein et Schönberg ; Mach, Bergson, Georg Simmel et Fritz Mauthner l'ont lu et l'ont critiqué. Son ouvrage principal a connu quelque 30 éditions, a été traduit en 20 langues ; en 1953, il a même été traduit en hébreu malgré son antisémitisme. Plus d'une douzaine de livres ont été consacrés jusqu'ici à Weininger seul.

« Quel homme étrange, énigmatique, ce Weininger ! », écrivait August Strindberg à son ami Artur Gerber, immédiatement après le suicide d'Otto Weininger, âgé de 23 ans. « Weininger mi ha chiarito molte cose » (Weininger m'a éclairé sur beaucoup de choses), avouait Mussolini dans son long entretien avec Emil Ludwig. Pour Ernst Bloch, l'ouvrage principal de Weininger, Sexe et caractère, était « une unique anti-utopie contre la femme », Weininger était dès lors un « misogyne extrême », un misogyne par excellence. Theodor Lessing posait le diagnostique suivant : il voyait en Weininger la typique “haine de soi” des Juifs. Rudolf Steiner voyait en lui un « génie décadent ». Il fut admiré par Karl Kraus, Wittgenstein et Schönberg ; Mach, Bergson, Georg Simmel et Fritz Mauthner l'ont lu et l'ont critiqué. Son ouvrage principal a connu quelque 30 éditions, a été traduit en 20 langues ; en 1953, il a même été traduit en hébreu malgré son antisémitisme. Plus d'une douzaine de livres ont été consacrés jusqu'ici à Weininger seul.

Otto Weininger est né en 1880 à Vienne. Très tôt, il a été marqué par le souffle, d'abord fort léger, de la décadence imminente. C'était la Vienne fin de siècle, avec Hofmannstahl, Schnitzler et Nestroy, Wittgenstein et le Cercle de Vienne, l'empiro-criticisme et la psychanalyse freudienne, Mahler et Schönberg, Viktor Adler et Karl Lueger : une grande richesse intellectuelle, mais marquée déjà du sceau de la fin. L'effervescence intellectuelle de Vienne semble d'ailleurs se récapituler toute entière dans la personne de Weininger : il développe des efforts intellectuels intenses qui finissent par provoquer son auto-destruction. Et il a fini par se suicider le jour de sa promotion, ce Juif converti au protestantisme, ce philosophe qui était passé du positivisme à la métaphysique mystique et symbolique ; en peu d'années, cet homme très jeune était devenu une sorte de Polyhistor qui naviguait à l'aise tant dans l'univers des sciences naturelles que dans celui des beaux arts, qui connaissait en détail toutes les philosophies d'Europe et d'Asie, qui savait toutes les langues classiques et les principales langues modernes d'Europe (y compris le norvégien, grâce à son admiration pour Ibsen).

Pourquoi ce jeune homme si brillant s'est-il tiré une balle dans la tête le 4 octobre 1903, quelques mois après la parution de son ouvrage principal, dans la maison où mourut jadis Beethoven ?

« Seule la mort pourra m'apprendre le sens de la vie », avait-il un jour écrit. Et il avait dit à son ami Gerber : « Je vais me tuer, pour ne pas devoir en tuer d'autres ». Bien qu'il ait toujours considéré que le suicide était un signe de lâcheté, il s'est senti contraint au suicide, tenaillé qu'il était pas un énorme sentiment de culpabilité. Ce qui nous ramène à son œuvre et à sa pensée, où la catégorie de la culpabilité occupe une place centrale. La culpabilité, pour Weininger, c'est, en dernière instance, le monde empirique.

Après avoir rapidement rompu avec le néo-positivisme de Mach et d'Avenarius, Weininger développe tout un système métaphysique, une philosophie dualiste au sens de Platon et des néo-platoniciens, du christianisme et de Kant. D'une part, nous avons ce monde de la sensualité, de l'espace et du temps, c'est-à-dire le Néant. De l'autre, nous avons le monde intelligible, soit le monde de la liberté, de l'éthique et de la logique, de l'éternité et des valeurs : le Tout. Le monde empirique, selon Weininger, n'a de réalité que symbolique ; c'est pourquoi, inlassablement, il approfondit la signification symbolique de chaque chose empirique, de chaque plante, de chaque animal, au fur et à mesure qu'elle se révèle à son regard mystique. Ainsi, la forêt est le symbole du secret ; le cheval, le symbole de la folie (on songe tout de suite à cette expérience-clé de Nietzsche, se jetant au cou d'une cheval à Turin en 1889 !) ; le chien, celui du crime ; et ce sont justement des cauchemars, où des chiens entrent en jeu, qui ont tourmenté Weininger, tenaillé par ses sentiments de culpabilité, immédiatement avant son suicide.

Ce qui est caractéristique pour tous les efforts philosophiques de Weininger, est un élément qu'il partage avec toutes les autres philosophies dualistes, soit une nostalgie catégorique pour l'éternité, pour le monde de l'absolu et de l'immuable. En guise d'introduction à cette métaphysique, citons, à partir de son ouvrage principal, cette caractérologie philosophique des sexes, aussi bizarre que substantielle. Cette caractérologie reflète finalement son dualisme métaphysique fondamental. Le principe masculin est le représentant du Tout. Le principe féminin, le représentant du Néant. Cette antinomie, posée par Weininger est à la source de bien des quiproquos. En fait, il ne parle pas d'hommes et de femmes empiriques, mais d'idéaltypes. Tout être empirique contient une certaine combinaison de principe masculin et de principe féminin, de “M” et de “F” comme Weininger les désigne. Cette notion d'androgyne, il la doit à Platon (Sumposion) et il cherche à expliquer, par les différences dans les combinaisons entre ces 2 éléments, quelles sont les lois régissant les affinités sexuelles, notamment l'homosexualité et le féminisme.

Ce qui est caractéristique pour tous les efforts philosophiques de Weininger, est un élément qu'il partage avec toutes les autres philosophies dualistes, soit une nostalgie catégorique pour l'éternité, pour le monde de l'absolu et de l'immuable. En guise d'introduction à cette métaphysique, citons, à partir de son ouvrage principal, cette caractérologie philosophique des sexes, aussi bizarre que substantielle. Cette caractérologie reflète finalement son dualisme métaphysique fondamental. Le principe masculin est le représentant du Tout. Le principe féminin, le représentant du Néant. Cette antinomie, posée par Weininger est à la source de bien des quiproquos. En fait, il ne parle pas d'hommes et de femmes empiriques, mais d'idéaltypes. Tout être empirique contient une certaine combinaison de principe masculin et de principe féminin, de “M” et de “F” comme Weininger les désigne. Cette notion d'androgyne, il la doit à Platon (Sumposion) et il cherche à expliquer, par les différences dans les combinaisons entre ces 2 éléments, quelles sont les lois régissant les affinités sexuelles, notamment l'homosexualité et le féminisme.

Sur base de son analyse des 2 idéaltypes, Weininger voulait jeter les fondements d'une psychologie philosophique et remettre radicalement en question la psychologie de tradition anglo-saxonne, qu'il jugeait être dépourvue de substance. Le principe “M” est donc l'idée platonicienne de l'homme et le véhicule du génie, qui, grâce à sa créativité, sa logique et son sens de l'éthique, participe au monde intelligible. Le principe “F”, en revanche, n'est que sexualité, au-delà de toute logique et de toute éthique ; en fin de compte, il est le Néant et la culpabilité qui tourmente le principe masculin. Le principe “F” est incapable d'amour, car tout amour véritable naît d'une volonté de valeur, ce qui manque totalement au principe féminin. En conséquence, pense Weininger, la véritable émancipation de la femme serait justement de dépasser et de transcender ce principe féminin ; le raisonnement de Weininger est très analogue à celui de Marx dans La question juive, quand l'auteur du Capital donne ses recettes pour résoudre celle-ci.

Weininger consacre tout un chapitre au judaïsme et, en lisant, on s'aperçoit immédiatement qu'il ne s'agit pas seulement d'une manifestation de “haine de soi”, typiquement juive, mais, bien plutôt d'une analyse profonde, introspective et psychologique de l'essence du judaïsme. Weininger pose la question de savoir si sont exactes les théories qui affirment que les Juifs constituent le plus féminin et le moins religieux de tous les peuples ; certaines de ses analyses en ce domaine, comme du reste dans les chapitres sur le crime et la folie, la maternité et la prostitution, l'érotisme et l'esthétique, sont magistrales, véritablement géniales, mais aussi, en bien des aspects, déplacées, naïves ou exagérément exaltées.

Ce qui en impose dans l'œuvre de Weininger, c'est qu'il tente de penser à fond et d'étayer son anti-féminisme et de l'inclure dans un système métaphysique de type néo-platonicien. Certes, il y a eu des doctrines anti-féministes à toutes les époques, et qui n'exprimaient pas seulement une quelconque misogynie, mais qui apercevaient clairement que le féminisme était une de ces idéologies égalitaires qui entravait le chemin des femmes vers une réelle affirmation d'elles-mêmes. Mais, à l'exception des idées de Schopenhauer, jamais l'anti-féminisme n'a été esquissé avec autant de force et de fougue philosophiques que chez le jeune philosophe viennois.

► Mladen Schwartz (texte issu de Criticón n°64, mars-avril 1981).

pièces-jointes :

♦ Don et Génie

On a tant écrit sur le génie qu’il convient de dissiper quelques malentendus. Il faut d’abord démarquer le génie du talent. On considère souvent le génie comme un degré supérieur du talent ou comme une abondance de talents particuliers. Cette vue est absolument fausse. S’il y a bien différents degrés de génie, aucun de ces degrés du génie n’a quoi que ce soit à voir avec ce qu’on est convenu d’appeler le “talent”. On peut avoir un grand talent mathématique, qui fait qu’on digérera sans peine les chapitres les plus difficiles de cette science, sans avoir de génie, qui veut dire originalité, individualité et vocation à une production personnelle. De grands génies ont pu ne pas développer de talent (Novalis ou Jean-Paul). Le génie n’est donc pas un superlatif du talent, il en est séparé par un monde, il lui est hétérogène. On hérite du talent, et le talent peut appartenir en commun à une famille (les Bach), le génie n’est pas transmissible, il n’est pas général, mais individuel (Jean-Sebastien Bach).

On a tant écrit sur le génie qu’il convient de dissiper quelques malentendus. Il faut d’abord démarquer le génie du talent. On considère souvent le génie comme un degré supérieur du talent ou comme une abondance de talents particuliers. Cette vue est absolument fausse. S’il y a bien différents degrés de génie, aucun de ces degrés du génie n’a quoi que ce soit à voir avec ce qu’on est convenu d’appeler le “talent”. On peut avoir un grand talent mathématique, qui fait qu’on digérera sans peine les chapitres les plus difficiles de cette science, sans avoir de génie, qui veut dire originalité, individualité et vocation à une production personnelle. De grands génies ont pu ne pas développer de talent (Novalis ou Jean-Paul). Le génie n’est donc pas un superlatif du talent, il en est séparé par un monde, il lui est hétérogène. On hérite du talent, et le talent peut appartenir en commun à une famille (les Bach), le génie n’est pas transmissible, il n’est pas général, mais individuel (Jean-Sebastien Bach).

Beaucoup de gens prompts à s’éblouir et en particulier les femmes croient aussi qu’être génial signifie avoir de l’esprit. Les femmes sont, quoi qu’il y paraisse, insensibles au génie ; n’ayant d’ambitions que sexuelles, peu leur importe par quoi un homme se distinguera extérieurement du commun des hommes, et une extravagance, pour elles, en vaut une autre ; elles ne font pas de différence entre le comédien et l’acteur, le virtuose et l’artiste. Le type même du génie est pour elles Nietzsche. Or l’esprit, au sens où l’on dit “avoir de l’esprit”, est sans rapport avec la véritable grandeur. Les grands hommes prennent les choses et eux-mêmes trop au sérieux pour montrer de l’esprit autrement qu’occasionnellement. Les hommes qui ne sont que des hommes d’esprit sont des hommes non-religieux, qui ne sont pas pénétrés par les choses et ne prennent pas à elles un intérêt véritable et profond. Ils se soucient de ce que leur pensée brille et étincelle, non de ce qu’elle mette en lumière un contenu ! Ils épousent des idées comme il arrive qu’on épouse des femmes, parce qu’elles plaisent aux autres. Ou leur déplaisent : Nietzsche lui-même, dans ses derniers écrits, semble s’être souvent davantage intéressé à ce que ses idées pouvaient avoir de choquant qu’à ces idées elles-mêmes. Il est souvent le plus futile où il paraît le plus grave. Vanité du miroir, qui se complaît dans le refus des complaisances.

Que d’inquiétude, de haine, d’envie, de malveillance et de dénigrement systématique le phénomène du génie n’a-t-il pas suscité ! À quelle incompréhension ne s’est-il pas heurté ! Et que d’imitateurs il a fait naître ! “Voyez comme il toussote et comme il crache…”.

C’est facilement que nous distinguons le génie de ses faux airs. Mais la richesse même, infinie et inextricable, de ce qu’il est fera constamment apparaître le point de départ choisi pour le définir comme arbitraire. Y a-t-il une qualité fondamentale entre toutes celles qu’on est tenté de lui associer ? Essayons de le voir et songeons tout d’abord à la facilité avec laquelle le grand poète parvient à s’identifier à d’autres êtres que lui. Considérons la quantité de caractères différents qu’un Shakespeare ou un Euripide ont peints, ou l’incroyable diversité de personnages qu’on trouve dans les romans de Zola ; que Penthésilée et Catherine de Heilbronn ont été imaginées par une même tête, de même qu’un seul homme a sculpté la Léda et la Sibylle de Delphes, et que si peu d’hommes sans doute ont été aussi peu des artistes que Kant et Schelling, ce sont cependant eux qui ont écrit sur l’art les plus choses les plus profondes et les plus justes.

Pour pouvoir représenter ou connaître un homme, il faut le comprendre, et pour le comprendre il faut lui ressembler, l’avoir en soi, c’est-à-dire être lui. Seul le fripon comprend le fripon ; l’homme innocent n’y arrive jamais, car il ne peut saisir le caractère et les pensées que d’un homme aussi naturellement bon que lui. De même que le poseur, voyant en tout des poses, démasque le poseur, tandis que l’homme qui ne pose pas en est incapable, car l’un ne croit pas à l’autre. On voit déjà par là que l’homme de génie sera plus complexe, plus riche, qu’il rassemblera davantage d’hommes différents en lui, que l’homme moyen. L’idée de l’artiste génial est de vivre de la vie des êtres, de se perdre en elle, d’émaner au sein de la multiplicité, du philosophie génial de reconnaître en lui les hommes, d’en penser l’unité dans l’unité de sa propre personne.

Cette nature protéenne, cette “capacité” d’esprit, du génie, pas plus que tout à l’heure la bisexualité, ne se révèlera dans une simultanéité. Son développement suivra celui de l’être entier. Il semble qu’on ait ici aussi une sorte de périodicité, mais dans laquelle chaque période ne répéterait pas seulement les précédents, mais les intensifierait. Il n’y a pas deux moments de la vie de l’individu qui soient absolument les mêmes : la fin d’une vie se rapporte à son commencement comme le point le plus haut d’une spirale à son point le plus bas. Aussi bien, on retrouve une périodicité de ce genre chez tout homme et le génie ne se distingue que par “l'amplitude” des variations par lesquelles il passe, et qui affectent jusqu’à sa physionomie. Qu’on compare les portraits qui nous sont parvenus de Gœthe, de Beethoven, de Kant ou de Schopenhauer à différents moments de leur vie ! Le nombre de visages différents qui se succèdent chez un homme au cours d’une vie peut être considéré comme un véritable critère physionomique de l’éminence et de l’exceptionnalité des dons (j'emploie ces expressions pour éviter autant que possible le mot “génie”, entendant désigner par là une disposition dont le génie constitue simplement le degré le plus haut).

On rejettera peut-être avec indignation ce premier essai de définition du génie, lui reprochant de supposer à un Shakespeare la trivialité de Falstaff, la fourberie de Iago et la grossièreté de Caliban. Or c’est l’inverse qui est vrai. Zola, qui connaît si bien les mobiles du crime sadique, eut été incapable d’en commettre un, cette tendance s’opposant chez lui à d’autres tendances. C’est cette diversité de tendances qui fait que le peintre du crime, sachant ce qu’est le crime, sait aussi le reconnaître, en lui, ce qui veut dire ne pas le commettre. Chez les grands hommes, l’instinct criminel est spiritualisé, il devient thème artistique comme ici, ou ailleurs idée du “mal radical” dans la nature.

Cela nous ramène à la théorie de l’hénotisme. Non seulement on ne comprend, mais on ne perçoit en dehors de soi que ce qu’on a en soi-même, c’est-à-dire que ce qu’on est. Cependant, c’est à la condition d’être plus que cela. La condition de l’aperception [perception accompagnée de réflexion] et de la compréhension est la dualité, principe de la conscience éveillée. Aucun homme ne se comprend lui-même. On ne peut comprendre qu’autrui, à la condition certes de lui ressembler, mais également et dans une aussi large mesure d’être non seulement différent de lui, mais opposé à lui.

De ce qu’il est nécessaire qu’il y ait chez un même homme des couples d‘opposés pour que cet homme puisse prendre conscience d’un seul des éléments du couple, la théorie de la sensation colorée telle qu’elle se fait dans l’œil fournit maintes preuves. Je ne veux citer que ce phénomène connu qui est que le daltonisme s’étend toujours à 2 couleurs complémentaires, de sorte que celui qui ne voit pas le rouge ne voit pas non plus le vert et que celui qui ne voit pas le jaune ne voit pas non plus bleu [ou plutôt indigo]. Cette loi est également valable dans le domaine de l’esprit. Plus un homme réunira en lui de types humains avec à chaque fois leur contraire, moins la signification des faits et gestes chez autrui lui échappera, mieux il saura démêler ses véritables pensées, sentiments et désir. Il n’y a pas d’homme génial qui ne soit en même temps grand connaisseur de l’homme.

Mais ces hommes différents qu’il a en lui entretiennent eux-mêmes des rapports avec le monde, ayant des intérêts et des inclinations, l’homme de génie sera l’homme le plus puissamment relié non seulement à l’humain, mais à toutes choses, l’homme le plus sensible, au sens non pas de la sensibilité externe (où le peintre verrait mieux et le compositeur entendrait mieux), mais à celui de la sensibilité interne, de la capacité de distinction de l’esprit.

La conscience du génie est ainsi la plus éloignée qui soit du stade de l’hénotéisme [culte d'un seul dieu chez un peuple, chaque peuple pouvant avoir le sien, par opposition à monothéisme qui exprime qu'il n'y a qu'un seul Dieu], la plus claire et la plus lucide. C’est bien parce que le génie se présente déjà là, si l’on rapproche cette conclusion de cette du chapitre précédent, comme une sorte de masculinité supérieure que F NE PEUT ÊTRE GÉNIAL. De là vient également qu’il n’y a de génie QU’universel. L’homme de génie est celui qui SAIT tout sans avoir rien APPRIS. Ce “tout” ne comprend bien sûr ni les noms et les dates de l’Histoire, ni les théories scientifiques. Ce n’est pas par l’étude de l’optique que l’artiste acquiert la connaissance des couleurs que prend l’eau selon que le ciel est clair ou troublé et ce n’est pas en “anthropologue” qu’il connaît l’homme. L’idée qu’il y aurait des “génies” limités à un seul domaine provient, encore une fois, de ce qu’on confond le génie et le talent. Les talents sont divers, mais il n’y a qu’UN génie : le don, comme d’ailleurs le tempérament et la vision du monde d’un créateur, ne connaît pas de frontière des arts.

On verra mieux encore plus loin combien, de ce génie, la femme ne peut qu’être dépourvue, et elle n’en a même pas conscience, sauf de la personne même vivante dans laquelle il s’incarne. L’homme, au contraire, en a en lui ce sentiment profond que Carlyle a dépeint de manière si belle dans son livre sur le culte du héros [On heroes]. Ce qui s’exprime encore une fois dans le culte du héros chez l’homme, c’est que le génie est attaché à la masculinité, qu’il est une masculinité idéale, une masculinité supérieure (*). La femme n’a pas de conscience par elle-même et emprunte la sienne à l’homme : or le génie est le comble de la conscience.

► Otto Weininger, Sexe & Caractère, II, ch. 4. (tr. fr. D. Renaud, l'Âge d'homme, 1975)

* : Le don (non le talent) et le sexe lui-même sont les 2 seules choses chez l'être humain qui ne soient pas héréditaires, mais qui semblent apparaître chez lui en quelque sorte spontanément. Cela seul suffirait à laisser penser qu'il y a un lien entre le génie, ou l'absence de génie, d'une part, et le caractère masculin ou féminin d'un individu.

♦ WEININGER

Lettre à Jacques Le Rider (Paris, le 16 décembre 1982)

Lettre à Jacques Le Rider (Paris, le 16 décembre 1982)

En lisant votre livre (*) sur mon ancienne et lointaine idole, je ne pouvais ne pas songer à l'événement que fut pour moi la lecture de Geschlecht und Charakter. C'était en 1928, j'avais 17 ans et, avide de toute forme d'excès et d'hérésie, j'aimais tirer les dernières conséquences d'une idée, pousser la rigueur jusqu'à l'aberration, jusqu'à la provocation, conférer à la fureur la dignité d'un système. En d'autres termes, je me passionnais pour tout, sauf pour la nuance. Chez Weininger me fascinaient l'exagération vertigineuse, l'infini dans la négation, le refus du bon sens, l'intransigeance meurtrière, la quête d'une position absolue, la manie de conduire un raisonnement jusqu'au point où il se détruit lui-même et où il ruine l'édifice dont il fait partie. Ajoutez à cela l'obsession du criminel et de l'épileptique (spécialement dans Über die letzten Dinge), le culte de la formule géniale et de l'excommunication arbitraire, l'assimilation de la femme au Rien et même à quelque chose de moins. À cette affirmation dévastatrice mon adhésion fut complète d'emblée. L'objet de ma missive est de vous faire connaître la circonstance qui m'incita à épouser ces thèses extrêmes sur ledit Rien. Une circonstance banale s'il en fut. N'empêche qu'elle dicta mon comportement pendant plusieurs années. J'étais encore lycéen, toqué de philosophie et d'une... lycéenne elle aussi. Détail important : je ne la connaissais pas personnellement, bien qu'elle fît partie du même milieu que moi (la bourgeoisie de Sibiu, en Transylvanie). Comme cela arrive souvent chez les adolescents, j'étais à la fois insolent et timide mais ma timidité l'emportait sur mon insolence. Pendant plus d'un an dura ce supplice qui allait culminer un jour qu'appuyé contre un arbre j'étais en train de lire je ne sais plus quel livre dans le grand parc de la ville. Soudain j'entendis des rires. En me tournant, je vis — qui ? Elle, en compagnie d'un de mes camarades de classe, méprisé par nous tous et que nous appelions le pou. Après plus de 50 ans, je me rappelle parfaitement ce que je ressentis alors. Je renonce aux précisions. Toujours est-il que je jurai sur-le-champ d'en finir avec les « sentiments ». Et c'est ainsi que je devins un assidu des bordels. Un an après cette déception radicale et courante, je fis la découverte de Weininger. Je me trouvais dans la situation idéale pour le comprendre. Ses superbes énormités sur les femmes m'enivraient. Comment ai-je pu m'enticher d'un sous-être ? ne cessai-je de me répéter. Pourquoi ce tourment, ce calvaire à cause d'une fiction, d'un zéro incarné ? Un prédestiné était venu enfin me délivrer. Mais cette délivrance devait me jeter dans une superstition qu'il réprouvait, puisque je dérivai vers cette « Romantik der Prostitution», incompréhensible aux esprits sérieux, et qui est une spécialité de l'est et du sud-est de l'Europe. En tout cas, ma vie d'étudiant s'est déroulée sous le charme de la Putain, à l'ombre de sa déchéance protectrice et chaleureuse, maternelle même. Weininger, en me fournissant les raisons philosophiques d'exécrer la femme « honnête », me guérit de l'« amour » pendant la période la plus orgueilleuse et la plus frénétique que j'aie connue. Je ne prévoyais pas à l'époque qu'un jour ses réquisitoires et ses verdicts ne compteraient plus pour moi que dans la mesure où ils me feraient regretter parfois le fou que j'avais été.

► Emil Cioran, extrait de : Exercices d'admiration, Gallimard, 1986.

* : Le Cas Otto Weininger : Racines de l’antiféminisme et de l’antisémitisme, PUF, 1982 (tr. all. : D. Hornig ; Der Fall Otto Weininger : Wurzeln des Antifeminismus und des Antisemitismus, Vienne, Löcker Verlag, 1985). Cf. aussi les remarques de l'auteur concernant cette lettre dans Alkemie n°6, 2010.

• Exemple de réception de Weininger

♦ La conception évolienne de la sexualité

(...) C'est aussi la passion, dans la phénoménologie de la sexualité, qui renvoie au cœur même du sujet : la loi de l'attraction sexuelle. Mais avant d'en arriver là, Evola déblaie le champ de sa recherche des multiples interprétations réductionnistes, qui prétendent que la sexualité humaine commence et finit avec la biologie. On se contentera ici de rappeler brièvement quelques éléments de la critique évolienne du dogme scientiste de la sexualité comme ruse du génie de l'espèce en vue de la reproduction (...). Evola (...) se méfie comme de la peste de tous les appels à ce qui est “sain” et “normal”, y décelant chaque fois des rechutes possibles ou effectives dans le biologisme. Il a condamné par avance la longue théorie moderne des maniaques de la transparence de l'homme et des rapports humains, tous ceux — à commencer par les excité(e)s du « droit à l'orgasme » (sic) banalisé, hygiénique, non problématique — qui veulent “libérer” l'homme : le libérer, de fait, de son propre, de ce qu'il y a de spécifiquement humain en lui, donc de sa part profondément énigmatique et inquiétante, pour substituer à la culture la dictature anonymement “fonctionnelle” de la nature, comme dans la fourmilière.

(...) C'est aussi la passion, dans la phénoménologie de la sexualité, qui renvoie au cœur même du sujet : la loi de l'attraction sexuelle. Mais avant d'en arriver là, Evola déblaie le champ de sa recherche des multiples interprétations réductionnistes, qui prétendent que la sexualité humaine commence et finit avec la biologie. On se contentera ici de rappeler brièvement quelques éléments de la critique évolienne du dogme scientiste de la sexualité comme ruse du génie de l'espèce en vue de la reproduction (...). Evola (...) se méfie comme de la peste de tous les appels à ce qui est “sain” et “normal”, y décelant chaque fois des rechutes possibles ou effectives dans le biologisme. Il a condamné par avance la longue théorie moderne des maniaques de la transparence de l'homme et des rapports humains, tous ceux — à commencer par les excité(e)s du « droit à l'orgasme » (sic) banalisé, hygiénique, non problématique — qui veulent “libérer” l'homme : le libérer, de fait, de son propre, de ce qu'il y a de spécifiquement humain en lui, donc de sa part profondément énigmatique et inquiétante, pour substituer à la culture la dictature anonymement “fonctionnelle” de la nature, comme dans la fourmilière.

Au commencement, in principio, in illo tempore, étaient donc l'Homme absolu et la Femme absolue, car Evola considère la sexualité en platonicien (*). La formulation contemporaine de ce qu'il a pressenti, après la métaphysique grecque, il va la découvrir chez Otto Weininger, enfant prodige de la philosophie autrichienne, profondément marqué par sa judéité et par un puritanisme tourmenté, Weininger qui se suicida en 1903 à l'âge de 23 ans et demi. Pour Weininger également, les types purs n'existent que dans l'Hyperuranie soustraite au temps. Le monde du devenir, lui, est le monde du mélange. Il suit de là qu'il y a entre l'Homme et la Femme « une infinité de gradations, une infinité de “formes sexuelles intermédiaires” », qu'il « n'existe réellement que des combinaisons de masculin et de féminin, des approximations de ces deux types, en eux-mêmes inobservables comme tels » (Sexe et caractère) : à savoir ce qu'il est convenu d'appeler des hommes et des femmes.

Weininger précise ainsi sa pensée : « Qu'on me comprenne bien : je veux parler ici non d'une bisexualité comme exception, ou comme disposition embryonnaire, mais d'une bisexualité comme règle ». Quant à la loi de l'attraction sexuelle, Weininger en donne une définition qui sera acceptée et reprise, pour l'essentiel, par Evola : « Les deux parties qui cherchent à se rejoindre en vue d'une union sexuelle sont toujours l'une un homme, l'autre une femme tout entiers et accomplis (un H et un F) mais qui se trouvent répartis selon une proportion à chaque fois différente entre les deux individus du couple », l'invariant de cette loi étant « la somme de masculin d'une part et de féminin de l'autre contenue dans la totalité du couple ».

Un exemple permettra d'illustrer cette loi sans tarder : un homme aux trois quarts masculin et féminin pour un quart trouvera son complément érotique parfait dans une femme aux trois quarts féminine et masculine pour un quart, et ce parce que leur union sera le retour « anagogique » (= qui tire vers le haut) à la plénitude indivise de l'Homme absolu et de la Femme absolue. Cette loi, selon Evola, « vaut pour tout érotisme intense, profond, "élémentaire" entre les sexes », mais « ne concerne pas les formes affaiblies, mêlées, bourgeoises ou seulement "idéales" et sentimentales de l'amour et de la sexualité » (« Le troisième sexe », in L'Arc et la massue).

Pour lui, le « sexe intérieur » a donc la primauté sur le sexe visible, physique. Le premier est notre « forme » profonde, le second sa manifestation ou « cristallisation », toujours imparfaite et, comme telle, hantée par la quête incessante de son complément. Cette conviction est ancienne chez Evola. C'est ainsi que l'on peut lire dans Révolte contre le monde moderne, dont la première édition parut en 1934 : « Ici aussi — dans le domaine sexuel —, la différence physique doit être conçue comme le pendant d'une différence spirituelle : il suit de là qu'on n'est physiquement homme ou femme que parce qu'on l'est transcendantalement, et que l'appartenance à tel ou tel sexe, loin d'être chose insignifiante dans l'ordre de l'esprit, est le signe révélateur d'une voie, d'un dharma distinct ».

Dans Métaphysique du sexe, Evola a recours à la notion aristotélicienne d'entéléchie, aujourd'hui reprise par certains biologistes et physiciens, pour expliquer la sexualisation : « Il apparaît évident qu'il y a, à la base du processus de sexualisation, une entéléchie différenciée, constituant la véritable racine du sexe. Les différents caractères sexuels, primaires, secondaires ou tertiaires d'un homme ou d'une femme, viennent après, en sont les expressions ». L'entéléchie, comme la forma des scolastiques, « a donc un caractère hyperphysique, immatériel ».

Pour conforter sa thèse, Evola rappelle que la sexualisation physique est un phénomène relativement tardif, qui ne commence qu'à partir du 5ème ou du 6ème mois de la grossesse : « Alors les caractéristiques d'un sexe vont prévaloir et se développer toujours plus, celles de l'autre sexe s'atrophiant ou passant à l'état latent (dans le domaine purement somatique, on a comme résidus de l'autre sexe les mamelons chez l'homme et le clitoris chez la femme). Ainsi, lorsque le développement est accompli, le sexe d'un individu masculin ou féminin doit être considéré comme l'effet d'une force prédominante qui imprime son propre sceau, tandis qu'elle neutralise ou exclut les possibilités originellement coexistantes de l'autre sexe, spécialement dans le domaine corporel, physiologique ». Car Evola s'empresse en effet d'ajouter : « Dans le domaine psychique, la marge d'oscillation peut être beaucoup plus grande ». Anima mulieris in corpore inclusa virili, disaient les Anciens.

Reflets dégradés des Types métahistoriques, nous sommes donc tous, hommes ou femmes, virtuellement bisexuels. Celui qui interpréterait cette affirmation comme un encouragement à passer de la bisexualité “en puissance” à la bisexualité “en acte”, se méprendrait cependant sur le sens de la sexologie évolienne. Si “normalité” il doit y avoir, celle-ci, en effet, ne saurait se définir sous l'angle quantitatif du juste (?) milieu à égale distance de la masculinité et de la féminité, ni sous l'angle de la plus grande fréquence statistique, mais sous l'angle qualitatif, celui de l'approximation et de la conformité maximales au Type. Là comme ailleurs, Evola se sert de la « rectification des dénominations » pour se faire mieux comprendre : « Il faut en fait considérer comme “normal”, au sens rigoureux du terme, ce qui est typique, ce qui n'a rien à voir avec la plus grande fréquence parce que, en règle générale, on ne le rencontre que très rarement » (Mét. du sexe). D'un homme parfaitement équilibré de corps et d'esprit, ou bien d'une femme tout à la fois belle, séduisante et intelligente, nous disons volontiers qu'ils sont « l'exception qui confirme la règle » : ce en quoi, d'après Evola, nous nous trompons, car en réalité ils sont la règle, le paramètre qui définit la plus ou moins grande conformité au Type et, par conséquent, qui permet d'établir la hiérarchie des hommes et des femmes.

Dès lors, l'homosexualité masculine ou féminine — cette « forme sexuelle intermédiaire » par excellence qui semble s'inscrire en faux contre la loi fondamentale de la polarité sexuelle définie par Weininger et avalisée par Evola — admet 2 interprétations et 2 “jugements de valeur” : elle est justifiée quand elle met en présence 2 êtres au « visage » indéfini, ambigu, à la « forme » intérieure imprécise, comme lorsqu'un “homme” à 55 % et femme pour le reste, rencontre un être “femme” à 55 % et homme à 45 % (car dans ce cas, dit Evola, les rapports réputés « naturels » seraient précisément contraires à la nature de ces individus) ; elle est condamnable, non sur le plan moral mais ontologique (en ce sens qu'elle constitue une trahison de soi-même, une « dénaturation »), chaque fois qu'elle concerne, comme c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui, 2 individus qui passent à l'acte sous la seule influence d'une mode délétère, “pour voir”, pour se livrer à une “expérience”, comme si l'acte sexuel n'avait en soi n'a plus d'importance que le fait de changer de chemise. Mais précisément, cela aussi n'a rien de fortuit et relève du caractère inorganique du monde moderne. Quand l'existence des hommes et des femmes n'est plus rattachée par rien aux énergies profondes du cosmos, on assiste à un développement anormal du « masque », de l'individu social, au détriment de la « personne » ou du « visage », termes qui désignent, chez Evola, le svadharma, la “nature propre” de chacun. Et cela n'est pas sans conséquences sur la sexualité elle-même : « La contrepartie habituelle en est soit une anesthésie, soit une barbarisation primitiviste de la vie sexuelle. »

Exclusivement fondé sur la polarité du masculin et du féminin, tout amour intense est donc fascinum, “charme” (au sens étymologique et fort du terme), enchantement, sortilège, magie, échange de “fluides”. C'est un jeu dangereux qui suppose chez chaque partenaire un haut degré de sexualisation, un « visage » relativement bien dessiné, toujours présent derrière le « masque ». L'amour initiatique n'a d'autre but, précisément, que de renforcer par certaines pratiques la polarité, le magnétisme élémentaire existant entre les sexes. On comprend mieux, dès lors, pourquoi Evola, après avoir carrément ignoré l'homosexualité dans les premières éditions de Métaphysique du sexe, ne lui a consacré, dans les dernières éditions du même livre, que 4 petites pages : pour lui, l'amour homosexuel ne présente aucune des conditions requises par tout érotisme profond. Ce que l'on comprend moins bien, en revanche, c'est la raison d'être de subtils distinguos dans la “condamnation”, Evola écrit par ex. :

« Si l'on voulait formuler un jugement moral (...), c'est surtout la pédérastie qui serait blâmable, parce que, ici, dans un des deux partenaires l'homme comme “personne” est dégradé, est employé sexuellement comme une femme. Il n'en va pas de même dans le cas des lesbiennes : s'il est vrai, ainsi que le disaient les Anciens, que tota mulier sexus, c'est-à-dire si la sexualité est le fondement essentiel de la nature féminine, une relation entre deux femmes n'apparaît pas aussi dégradante : à condition qu'il ne s'agisse pas ici de la caricature grotesque d'une relation hétérosexuelle normale, mais de deux femmes également féminines, sans que l'une d'entre elles, masculinisée et dégénérée, joue le rôle de l'homme à l'égard de sa compagne ».

Le sexe d'un individu étant, pour Evola lui-même, le résultat d'un “dosage” de masculinité et de féminité, et le sexe physique ne correspondant pas toujours au sexe intérieur, on voit mal en effet comment on pourrait reprocher à un individu à la sexualisation très imparfaite — physiquement homme efféminé, mais intérieurement “femme” — de se livrer à l'homosexualité passive. Le propos évolien parait ici contradictoire et reflète sans doute plus l'idiosyncrasie de son auteur que l'observation impartiale des données traditionnelles. Car de la Grèce au Japon, en passant par Rome, la Turquie et l'Inde — où « les prostitués masculins (...) forment une catégorie à part, une sorte de caste » et « jouent un rôle important dans les arts et dans le théâtre sacré » (1) —, ces types de sexualité furent tolérés et intégrés.

La condamnation, par Evola, de la plupart des formes d'homosexualité et le fréquent usage, sous sa plume, du terme “virilité”, ne doivent pourtant pas faire penser qu'il tombe en quelque sorte dans un “machisme” typiquement méditerranéen. Au contraire, Evola n'a que mépris pour la virilité exhibitionniste, indissociable, à ses yeux, de la vulgarité. Sur un plan plus profond, Evola critique également une certaine image véhiculée par l'Occident au XXe siècle : celle de l'homme actif au Moi hypertrophié, le genre mâchoires serrées, menton mussolinien, air soucieux de respectabilité et yeux bleus d'acier constamment tournés vers la grandeur. Cette caricature de la dignité virile, Evola l'avait déjà comparée, dans La doctrine de l’Éveil, à un « crustacé », voulant dire par là que ce type humain, dur à l'extérieur, est généralement mou à l'intérieur...

Le lecteur se sera déjà rendu compte que l'un des buts de la sexologie évolienne est de restituer à la sexualité humaine sa dignité perdue et, pour ce faire, de réfuter les interprétations “primitivistes” dont elle a fait l'objet. Pour Evola, la sexualité humaine est essentiellement ambivalente, traversée de tensions qui ne reflètent pas tant des contradictions que des complémentarités. Evola aurait pu accepter, jusqu'à un certain point, cette définition de la sexualité : « C'est le jeu avec la mort — non pas l'opposition d'Eros et Thanatos illustrée par l'école freudienne, mais bien leur union non contradictoire » (G. Faye, Études et recherches 2/1983).

À l'inverse des théoriciens de la “révolution sexuelle” acharnés à fixer de fausses oppositions, Evola rappelle que le mythe associe Mars et Vénus, l'amour et la mort, la volupté et la destruction. Même l'amour profane lui apparaît dominé par le « complexe amour-douleur-mort ». Ces grands thèmes, selon Evola, « sont bien plus que de simples projections psychopathologiques de poètes romantiques et décadentistes » ; en fait, « ils reviennent partout dans l'histoire de l'eros (...). C'est ainsi par exemple que de nombreuses divinités antiques du sexe, du plaisir et de l'orgie furent en même temps des divinités de la mort et de la folie destructrice. (...) Et en raison de leur aspect destructeur, elles furent aussi parfois des déesses de la guerre » (« Liberté du sexe et liberté par rapport au sexe », in L'Arc et la massue).

Pour sa part, D'Annunzio avait lu sur une vieille fontaine romaine l'inscription suivante : « Déjà la mort et la volupté se mirèrent ensemble et leurs deux visages ne firent qu'un seul visage » ; et le grand mystique et poète persan Djalâl-ud-dîn-Rûmi chante dans ses Odes :

« La mort bien met fin à l'angoisse de la vie

Et pourtant la vie tremble devant la mort

Ainsi tremble un cœur devant l'amour

Comme s'il sentait la menace de sa fin

Car là où s'éveille l'amour meurt

Le Moi, sombre despote ».

En Inde, Shiva, troisième dieu de la Trimûrti hindoue (après Brahma, le créateur, et Vishnou, le conservateur), est la divinité de la destruction. Étroitement associé à certains cultes orgiaques, souvent représenté dans l'iconographie sous une forme ithyphallique, il n'en est pas moins, simultanément, le dieu des ascètes, « et son emblème, le lingam (le phallus), est également porté par eux parce qu'il ne symbolise pas seulement la virilité animale génésiaque, priapique, mais aussi la virilité spirituelle ». Il est d'ailleurs particulièrement éclairant que dans la conception indienne des “buts de l'homme” (purushârtha), les 2 premiers buts — le devoir ou vertu (dharma) et la richesse (artha) — sont opposés aux troisième et quatrième buts — le plaisir (kâma) et la délivrance (moksha) : les uns attachent l'homme aux valeurs sociales, à la vie communautaire, au monde des formes, tandis que les autres le rendent indifférent aux valeurs sociales et tendent à le libérer des formes. Sous l'influence de la mentalité judéo-chrétienne, nous sommes toujours tentés de voir dans le plaisir l'ennemi du renoncement, alors que l'Indien traditionnel, lui, voit là non une identité bien entendu, mais une analogie chargée de sens dont la méditation est libératrice.

On pourrait aisément allonger, au risque de la rendre fastidieuse, la liste de tous les exemples — empruntés à la mythologie européenne ou à des cultures non indo-européennes — qui viennent contredire à angle droit les interprétations réductionnistes, naturalistes, égalitaires et “optimistes” de la sexualité. (...) Evola ne s'accorde avec ces interprétations que sur un point : l'attitude des cultures face à la sexualité est l'un des moyens privilégiés de comprendre leur histoire. Il écrit à ce sujet :

« L'opposition entre civilisations du père et civilisations de la mère, entre sociétés androcratiques et sociétés gynécocratiques (c'est-à-dire : essentiellement ordonnées au pôle masculin ou au pôle féminin), entre des cultes, des mythes, des éthiques, des formes politiques, juridiques, artistiques, etc., se rapportant à ces 2 principes antagonistes, cette opposition est tout à fait réelle dans l'histoire, dans le dynamisme de ses courants, dans ses tensions profondes et dans le langage de ses formes » (ibid.) [cf. Bachofen].

Mais il précise aussitôt que « dans des recherches de ce type la déviation s'introduit (...) lorsqu'on absolutise le sexe après l'avoir réduit à un phénomène purement humain, au lieu de pressentir les significations les plus profondes qui s'y reflètent et qui établissent des liens essentiels entre son mystère et celui de forces élémentaires agissant aussi bien dans l'univers que dans l'esprit ».

► Philippe Baillet, extrait de : « Julius Evola ou la sexualité dans tous ses “états” », in Dossiers H : Evola, l'Âge d'Homme, 1997.

♦ Note :

1) Alain Daniélou, Les quatre sens de la vie et la structure sociale de l'Inde traditionnelle, Buchet-Chastel, 1976, p. 115. L'auteur rappelle que du point de vue indien, qui est celui d'une société holiste, organique, il s'agit « de reconnaître pour chaque groupe et chaque individu le droit d'être “différent”, ce qui est en fait le seul critère valable de la liberté » (p. 42), toute morale universelle étant exclue : « On ne peut donc pour sa vie privée ou collective être jugé que par ses pairs et ce qui est interdit dans une caste peut très bien être licite dans une autre » (p. 39).

♦ Appendice :

SEXUALITÉ ET MÉTAPHYSIQUE

a) Idéalité de l'Éros et finalité du désir physique

J. Evola a consacré à l'étude de la sexualité humaine envisagée du point de vue de la Tradition, un ouvrage, intitulé Métaphysique du sexe (...). Critiqué par certains traditionnistes qui lui reprochent un schématisme excessif, il repose sur « l'idée selon laquelle toute sexualité "normale" dérive des états psychophysiques suscités par l'opposition, comme de deux pôles magnétiques, de deux principes, le masculin et le féminin ». Pour Evola, en effet, la clé du comportement sexuel humain ne saurait être découverte dans des pulsions d'origine strictement biologique, au contraire de ce que l'on peut observer dans le cadre de l'animalité. « Tout "naturalisme" pris dans ce sens, écrit-il, ne peut en effet signifier qu'une déchéance, car ce qui doit être réputé naturel pour l'homme en tant qu'homme n'est pas du tout ce à quoi s'applique ce terme dans le cas des animaux : est naturelle pour l'homme la conformité à son type, au statut qui revient à l'homme en tant que tel dans la hiérarchie globale des êtres ». C'est pourquoi « le fait d'intégrer l'amour sexuel dans les besoins physiques de l'homme dérive également d'une équivoque. Chez l'homme, au fond, il n'y a jamais de désir sexuel physique ; dans sa substance, le désir de l'homme est toujours psychique, le désir physique n'étant qu'une traduction et une transposition d'un désir psychique » (1).

J. Evola a consacré à l'étude de la sexualité humaine envisagée du point de vue de la Tradition, un ouvrage, intitulé Métaphysique du sexe (...). Critiqué par certains traditionnistes qui lui reprochent un schématisme excessif, il repose sur « l'idée selon laquelle toute sexualité "normale" dérive des états psychophysiques suscités par l'opposition, comme de deux pôles magnétiques, de deux principes, le masculin et le féminin ». Pour Evola, en effet, la clé du comportement sexuel humain ne saurait être découverte dans des pulsions d'origine strictement biologique, au contraire de ce que l'on peut observer dans le cadre de l'animalité. « Tout "naturalisme" pris dans ce sens, écrit-il, ne peut en effet signifier qu'une déchéance, car ce qui doit être réputé naturel pour l'homme en tant qu'homme n'est pas du tout ce à quoi s'applique ce terme dans le cas des animaux : est naturelle pour l'homme la conformité à son type, au statut qui revient à l'homme en tant que tel dans la hiérarchie globale des êtres ». C'est pourquoi « le fait d'intégrer l'amour sexuel dans les besoins physiques de l'homme dérive également d'une équivoque. Chez l'homme, au fond, il n'y a jamais de désir sexuel physique ; dans sa substance, le désir de l'homme est toujours psychique, le désir physique n'étant qu'une traduction et une transposition d'un désir psychique » (1).

Puisque les termes de masculin et de féminin ne peuvent être employés à bon droit que « dans l'absolu, entendant par là deux principes d'ordre métaphysique, antérieurs et supérieurs au plan biologique, principes qui peuvent être présents à des degrés très variables chez les hommes comme chez les femmes » (2), il en résulte que « le sexe n'est vrai et absolu que dans l'ordre de l'esprit » (3), raison pour laquelle il est légitime, toujours selon Evola, d'évoquer le « sens "transcendantal" (dans l'acception kantienne du terme) de l'éros » (A&M). Ce « sens "transcendantal" », cette « possible dimension transcendante du sexe » (4), le métaphysicien italien en a, nous dit-il, « cherché la cause dans une impulsion obscure et inconsciente à retrouver une totalité originelle » (A&M), impulsion dont « la théorie platonicienne de l'androgyne » fournirait « la formulation mythique la plus connue en Occident » (A&M). « Sous son aspect le plus profond, peut ainsi affirmer Evola, l'éros implique une tentative de dépassement des conséquences de la chute, pour sortir du monde de la finitude et de la dualité, pour recouvrer l'état primordial, pour surmonter la condition d'une existentialité duale, brisée et hétérodépendante (...) Ainsi nous est fournie la clef de toute la métaphysique du sexe : "À travers la dyade, vers l'unité" » (MS). Une véritable « métaphysique du sexe » consistera alors à « reconnaître dans l'amour sexuel la forme la plus universelle sous laquelle les hommes cherchent de façon obscure à détruire momentanément la dualité, à dépasser existentiellement la frontière entre Moi et non-Moi, entre Moi et Toi, la chair et le sexe servant d'instruments à un rapprochement extatique de l'unité » (MS).

Ainsi retrouvons-nous dans l'analyse évolienne de la sexualité cette nostalgie de l'Unité perdue et toujours à rejoindre, dont nous avons déjà souligné le rôle instigateur dans la démarche traditionniste. Quelle que puisse être, hic et nunc, l'importance de l'appartenance à l'un ou l'autre sexe, importance que J. Evola ne remet nullement en cause (5), il n'en demeure pas moins que la sexualisation, par sa secondarité obligée et comme stigmatisante, témoigne à ses yeux, comme à ceux d'autres traditionnistes (6), de la déchéance de la condition humaine actuelle, oublieuse de sa dimension potentiellement divine.

Mais le masculin et le féminin, pour n'être qu'une dérivation de l'Unité androgynique originelle, n'en existent pas moins en tant que tels (7). C'est donc à leurs rapports qu'Evola va s'intéresser, après les avoir étudiés en tant que « principes ontologiques ». Ces rapports, le métaphysicien italien les voit sous le double aspect de la complémentarité et de la hiérarchisation.

b) Complémentarité et hiérarchisation des sexes

« Le seul problème sérieux est de savoir dans quelle mesure, à une époque donnée et dans une société donnée, l'homme peut être lui-même et la femme elle-même, à travers une approximation résolue de leurs archétypes respectifs, et dans quelle mesure leurs rapports reflètent, au-delà de la variété des formes extérieures et des divers cadres institutionnels, la loi naturelle immuable enracinée dans la métaphysique même du masculin et du féminin. Cette loi est la suivante : intégration et complémentarité réciproques, parallèlement à une subordination de principe de la femme à l'homme » (MS).

C'est donc la volonté de préserver une identité par la continuation d'une perfection archétypale, laquelle volonté peut se comparer à celle à l'œuvre dans l'élaboration du système des castes, qui explique le caractère double de la « loi naturelle immuable » évoquée par Evola, loi qui établit les sexes comme étant tout à la fois complémentaires et hiérarchisés.

La complémentarité du masculin et du féminin apparaît, nous l'avons vu, comme une conséquence du désir de retrouver l'Unité androgynique perdue. Cette dernière seule donne sens à ce qui, sans elle, serait une simple mise en regard de deux modalités de l'Être finalement étrangères l'une à l'autre.

« Considérés en eux-mêmes, les deux principes s'opposent l'un à l'autre. Mais dans l'ordre de cette formation créatrice dont nous avons dit à plusieurs reprises qu'elle est l'âme du monde traditionnel (...) ces principes se transforment en éléments d'une synthèse où chacun des deux termes garde une fonction distincte » (RCM).

Car fusion n'est pas confusion, et si « la première loi à laquelle obéit le processus sexuel au niveau le plus profond est la loi de complémentarité, de réintégration de la qualité masculine pure et de la qualité féminine pure dans l'union d'un homme avec une femme » (MS), Evola n'en insiste pas moins sur le fait que « l'éthique traditionnelle demandait à l'homme et à la femme d'être toujours plus eux-mêmes, d'exprimer par des traits de plus en plus nets ce qui fait de l'un un homme, de l'autre une femme » (RCM). C'est ce respect de la « nature propre » de chacun des 2 sexes (8) qui légitime, dans l'optique évolienne, leur hiérarchisation et la domination du masculin sur le féminin.

La « subordination de principe de la femme à l'homme » se justifierait, en effet, par le caractère d'hétéronomie obligée qui constitue l'essence de l'éternel féminin. « Typique du féminin cosmique, écrit Evola, est, nous l'avons vu, ce que les Grecs appelaient l'°hétérité", à savoir la référence, l'hétérocentrisme » (MS). À l'inverse, la marque de la masculinité est l'autonomie : « Le masculin pur se caractérise en ce qu'il a en soi son principe, le féminin pur en ce qu'il a dans l'autre son principe » (MS). C'est pourquoi, estime notre auteur, « sur le plan des déterminations ultérieures, on peut faire correspondre le masculin et le féminin à l'être (au sens éminent) et au devenir, à ce qui a en soi son propre principe et à ce qui a son principe dans l'autre : à l'être (immutabilité, stabilité) et à la vie (changement, âme ou substance animatrice, substance maternelle du devenir) » (9). La complémentarité et la hiérarchisation des sexes déterminent alors la modalité de la relation normale entre homme et femme, relation qui ne peut se fonder que sur le don sans réserve de celle-ci à celui-là. « Il n'y a de vraie grandeur chez la femme, peut ainsi écrire Evola, que lorsqu'elle donne sans demander, devenant une flamme qui s'alimente toute seule, que si elle aime lors même que l'objet de son amour ne s'attache pas, ne s'abaisse pas, mais crée une distance : dans la mesure même où il est le Seigneur, au lieu d'être simplement l'époux ou l'amant » (10).

Mais il importe de souligner que la hiérarchisation affirmée par le métaphysicien italien ne justifie pas à ses yeux que l'on porte un jugement péjoratif sur l'un des 2 sexes, à partir des qualités affirmées comme constitutives de l'autre. Seule doit être prise en considération la conformité de tel homme ou de telle femme à sa nature propre, envisagée au point de vue de la modalité sexuelle de cette dernière. C'est pourquoi J. Evola peut écrire :

« Mais il y a un point qu'il ne faut pas perdre de vue : s'il est arbitraire de juger la femme en fonction de l'homme, ou vice versa, lorsqu'on considère les sexes en eux-mêmes, ce jugement, en revanche, est légitime lorsqu'il s'agit des composantes ou dispositions de l'autre sexe qu'un homme ou une femme peut porter ou développer en soi. Dans ce cas, on est en effet en présence d'imperfections par rapport au type, d'une privation de la "forme", de l'hybridisme qui spécifie un être incomplet ou dégénéré, et du point de vue de l'éthique traditionnelle, est mal et antivaleur ce qui est masculin chez la femme et ce qui est féminin chez l'homme » (MS).

Dans ces conditions : « Il ne fait aucun doute qu'une femme parfaitement féminine est supérieure à un homme imparfaitement masculin, de même qu'un paysan fidèle à sa terre qui assume parfaitement sa fonction est supérieur à un roi incapable de remplir la sienne » (MS). Il apparaît donc « absurde de juger la femme à l'aune des valeurs de l'homme (de l'homme absolu) » (MS), le jugement dût-il se fonder sur certains traits de la nature féminine réputés étrangers à la masculinité idéale, traits au premier rang desquels Evola range « la fausseté » (11).

Ainsi placée au cœur de la vision du monde évolienne, la bipolarité sexuelle ne prend néanmoins son véritable sens que d'être justifiable d'une double extension, laquelle concerne les rapports entre forme et matière dans un premier temps, le conflit entre royauté et sacerdoce dans un second.

► Jean-Paul Lippi, J. Evola, métaphysicien et penseur politique, Âge d'Homme, 1998.

♦ Notes :

(1) MS. « L'instinct physique, précise Evola, procède d'un instinct métaphysique. Le désir primordial, c'est le désir d'être ; c'est, précisément, une impulxion métaphysique, dont l'instinct biologique d'autoconservation et l'instinct de reproduction sont des "précipités", des matérialisations qui créent, sur leur plan, leurs propres déterminismes physiques » (ibid.).

(2) « Le "troisième sexe" », in L'Arc et la massue. « En effet, poursuit Evola, dans la réalité les femmes et les hommes "absolus" existent aussi peu que le triangle abstrait de la géométrie pure. On a au contraire des êtres chez lesquels prédomme la qualité homme (les "hommes") ou la qualité femme (les "femme"), sans que l'autre qualité soit pour autant complètement absente ».

(3) RCM. Cette affirmation de l'authenticité spirituelle exclusive de l'éros se légitime dans la mesure où « il apparaît évident qu'il y a, à la base du processus de sexualisation, une entéléchie différenciée, constituant la véritable racine du sexe. Les différents caractères sexuels, primaires, secondaires ou tertiaires d'un homme ou d'une femme, viennent après, en sont les expressions » (MS).

(4) « Sur la métaphysique du sexe et sur l'"Un" », in L'Arc et la massue. L'épithète "possible" ne doit pas laisser penser à un éventuel doute dans l'esprit d'Evola, mais renvoie simplement à la formulation de son hypothèse de travail. Pour l'auteur italien, le caractère transcendant de la sexualité humaine est amplement prouvé par la manière même dont celle-ci est vécue, ainsi que le montre le passage suivant : « Le caractère qui atteste principalement le fondement métaphysique caché dans tout amour humain ayant suffisamment d'intensité, c'est sa transcendance : transcendance par rapport à l'étre individuel ; transcendance par rapport à ses valeurs, à ses normes, à ses intéréts ordinaires, à ses liens les plus intimes et, dans le cas limite, par rapport à son bien-être, à sa tranquilité, â son bonheur et même à son existence physique » (MS).

(5) Tout en contraire, il l'affirme en écrivant : « On peut développer ici une considération de principe, qui est la suivante : partout où sont attestées des formes de dépassement effectives de la condition humaine, le sexe doit ètre conçu comme un "destin", un fait fondamental de la nature humaine. On n'existe qu'en tant qu'homme ou qu'en tant que femme » (MS).

(6) Par ex. Guido De Giorgio qui écrit : « Disons, sans plus attendre, que la sexualité, au sens supérieur, implique dualité, distinction, et que cette distinction ne peut être originelle : car dans la Suprême Réalité, qui est Dieu, il n'y a rien à séparer ou à distinguer, à opposer ou à discerner » (« Sur la fonction traditionnelle des sexes », in L'instant et l'éternité).

(7) Sans doute conviendrait-il d'écrire, pour être plus précis, qu'ils constituent, dans l'optique traditionniste, ce qui rend possible l'existence, en entendant ce mot dans son opposition classique à l'existence. Ainsi que le note Raymond Abellio : « Les sexes sont une réalité seconde, quantitative, celle qui fait perdurer le temps et l'espèce, Le jeu des principes est au contraire jeu divin, gratuit, éternellement pour soi, contradictoire, qualitatif, ascendant » (Journal de Suisse, 1951). La bipolarisation sexuelle est alors le signe du passage du pôle de l'Être à celui du devenir, et l'« entéléchie différenciée » exposée par Evola le point ultime au-delà duquel l'essence ne peut plus que basculer dans l'existence.

(8) Respect dont on peut considérer qu'il prend chez Evola une forme sans doute excessivement rigide, qui nuit finalement à la logique de la démonstration. Il nous semble en effet délicat d'affirmer la dimension de synthèse réunificatrice (« androgynique ») du jeu des principes à l'intérieur de la bipolarité sexuelle, tout en écrivant que « la loi fondamentale de l'attirance sexuelle, loi déjà pressentie par Platon et Schopenhauer, puis exactement formulée par Weininger, c'est que l'attirance sexuelle sous ses formes les plus typiques naît de la rencontre d'une femme et d'un homme tels que la somme des parties de féminité et de masculinité contenues en chacun donne au total un homme absolu et une femme absolue » (« Le 'troisième sexe" », in L'Arc et la massue. À la suite de Weininger, Evola prend l'exemple d'un homme qui « serait aux trois quarts homme et pour un quart femme [et qui] trouverait son complément sexuel naturel, par lequel il se sentira attiré de façon irrésistible et magnétique, dans une femme qui serait aux trois-quarts femme et pour un quart homme », leur rencontre donnant dès lors une somme qui « serait justement formée d'un homme absolu et d'une femme absolue, qui s'unissent » (ibid.). Même si l'on accepte de faire abstraction du schématisme quelque peu outrancier de la démonstration, force est de se demander en quoi l'union de ces étres hypothétiques reproduirait, pour le bénéfice de chacun d'eux, l'Unité androgynique originelle, à moins de considérer que celle-ci concerne le couple seul, à l'exclusion de ses composants, auquel cas la critique de Raymond Abellio, qui déplore l'absence de « point d'application dans les esprits et dans les corps d'aujourd'hui, dans l'expérience sexuelle de chacun » du raisonnement évolien apparaîtrait fondée. Il y a ici comme une solution de continuité dont Evola ne semble pas avoir pris conscience.

(9) MS. Cette correspondance se retrouve si l'on passe du niveau proprement métaphysique à celui de l'illustration symbolique, puisque « dans le symbolisme traditionnel, le principe surnaturel fut conçu comme "mâle", celui de la nature et du devenir comme "femelle" » (RCM), la dichotomie se justifiant par le fait que « la femme est partie intégrante de la nature (métaphysiquement, elle est une manifestation du principe de la nature) et affirme la nature, tandis que, chez l'homme, l'être né dans l'espèce humaine va tendanciellement au-delà de la nature » (MS).

(10) RCM. Nietzsche partage la même conception : « Ce que la femme entend par amour est assez clair : ce n'est pas simplement le dévouement, c'est un don total de corps et d'âme, sans restriction, sans nul égard pour quoi que ce soit ; elle aurait peur, tout au contraire, elle rougirait, d'un abandon sous condition, lié à des clauses. C'est cette absence de conditions qui fait de son amour une foi : la seule qu'elle ait (...). Un homme qui aime comme une femme devient par là même un esdave ; au lieu qu'une femme qui aime en femme n'en devient que plus partaitement femme... » (Gai Savoir).

(11) « Que la fausseté soit un trait essentiel de la nature féminine, c'est ce que la sagesse populaire a reconnu partout et toujours (...). La vérité, c'est que la femme purement féminine a tendance à mentir et à se proclamer pour ce qu'elle n'est pas, même quand cela ne lui sert à rien ; il ne s'agit pas d'une "deuxième nature" acquise socialement dans la lutte pour l'existence, mais de quelque chose qui est lié à sa nature la plus profonde et la plus typique (...). Pour la femme féminine, contrairement à l'homme, le mensonge n'est pas une faute, n'est pas un fléchissement intérieur, ni un manquement à sa propre loi existentielle. C'est une contrepartie éventuelle de sa plasticité et de sa fluidité » (MS). J. Evola se situe ici dans la filiation de Nietzsche, lequel affirmait déjà : « Rien n'est d'emblée aussi étranger à la femme, rien ne lui est aussi odieux, aussi contraire que la vérité ; son grand art est le mensonge, sa grande affaire l'apparence et la beauté » (PBM).