D'Annunzio

FIUME O MORTE !

(“Fiume ou la mort !”)

À propos d'un volume collectif sur Gabriele D'Annunzio

• Recension : Hans-Ulrich Gumbrecht, Friedrich Kittler, Bernhard Siegert (Hrsg.), Der Dichter als Kommandant : D'Annunzio erobert Fiume, Wilhelm Fink Verlag, München, 1996, 340 p.

Gabriele d'Annunzio (1863-1938), au temps de la “Belle Époque”, était le seul poète italien connu dans le monde entier. Après la Première Guerre mondiale, sa gloire est devenue plutôt “muséale”, sans doute parce qu'il l'a lui-même voulu. Il devint ainsi “Prince de Montenevoso”. Un institut d'État édita ses œuvres complètes en 49 volumes. Surtout, il transforma la Villa Cargnacco, sur les rives du Lac de Garde, en un mausolée tout à fait particulier (Il Vittoriale degli Italiani) qui, après la Seconde Guerre mondiale, a attiré plus de touristes que ses livres de lecteurs. En Allemagne, d'Annunzio a dû être tiré de l'oubli en 1988 par l’éditeur non-conformiste de Munich, Matthes & Seitz, et par un volume de la célèbre collection de monographies “rororo”. Aujourd'hui, coup de théâtre, un volume collectif rédigé par des philosophes et des philologues nous confirme que le grand “décadent” a sans doute été le “dernier poète-souverain de l'histoire”. À quel autre écrivain pourrait-on donner ce titre ?

Gabriele d'Annunzio (1863-1938), au temps de la “Belle Époque”, était le seul poète italien connu dans le monde entier. Après la Première Guerre mondiale, sa gloire est devenue plutôt “muséale”, sans doute parce qu'il l'a lui-même voulu. Il devint ainsi “Prince de Montenevoso”. Un institut d'État édita ses œuvres complètes en 49 volumes. Surtout, il transforma la Villa Cargnacco, sur les rives du Lac de Garde, en un mausolée tout à fait particulier (Il Vittoriale degli Italiani) qui, après la Seconde Guerre mondiale, a attiré plus de touristes que ses livres de lecteurs. En Allemagne, d'Annunzio a dû être tiré de l'oubli en 1988 par l’éditeur non-conformiste de Munich, Matthes & Seitz, et par un volume de la célèbre collection de monographies “rororo”. Aujourd'hui, coup de théâtre, un volume collectif rédigé par des philosophes et des philologues nous confirme que le grand “décadent” a sans doute été le “dernier poète-souverain de l'histoire”. À quel autre écrivain pourrait-on donner ce titre ?

Le “modèle de Fiume” pour toute l'Italie

La ville et le port adriatique de Fiume (en croate Rijeka, en allemand Sankt-Veit am Flaum) était peuplée à 50% d'Italiens à l'époque. Les conférences parisiennes des vainqueurs de la Première Guerre mondiale avaient réussi à faire de cette cité une pomme de discorde entre l'Italie et la nouvelle Yougoslavie. Le Traité secret de Londres, qui envisageait de récompenser largement l'Italie pour son entrée en guerre en lui octroyant des territoires dans les Balkans, en Afrique et en Europe centrale, n'avait pas évoqué Fiume. Le Président Wilson n'avait pas envie d’abandonner à l'Italie l'Istrie et la Dalmatie. Après l'effondrement de l'Autriche-Hongrie, une assemblée populaire proclame à Fiume le rattachement à l'Italie. Des troupes envoyées par plusieurs nations alliées prennent position dans la ville. Des soldats et des civils italiens abattent une douzaine de soldats français issus de régiments coloniaux annamites (Vietnam).

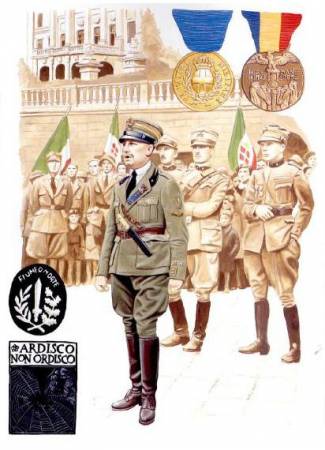

Aussitôt le Conseil Interallié ordonne le repli du régiment de grenadiers sardes, seule troupe italienne présente dans la cité. Ce régiment se retire à Ronchi près de Trieste. Là, quelques officiers demandent au héros de guerre d'Annunzio de les ramener à Fiume. Le 12 septembre 1919, d'Annunzio pénètre dans la ville à la tête d'un corps franc. Le soir même, le “Comando”, avec le poète comme “Comandante in capo”, prend le contrôle de la ville. Les Anglais et les Américains se retirent. D'Annunzio attend en vain l'arrivée de “combattants, d'arditi, de volontaires et de futuristes” pour transporter le “modèle de Fiume” dans toute l'Italie.

Des festivités et des chorégraphies de masse, des actions et des coups de force symboliques rendent Fiume célèbre. D'Annunzio voulait même débaptiser la ville et la nommer Olocausta (de “holocauste”, dans le sens premier de “sacrifice par le feu”). Sur le plan de la politique étrangère, le commandement de Fiume annonce dans son programme l'alliance de la nouvelle entité politique avec tous les peuples opprimés, surtout avec les adversaires du royaume grand-serbe et yougoslave. L'entité étatique prend le nom de Reggenza Italiana del Carnaro et se donne une constitution absolument non conventionnelle, la Carta del Carnaro. Son mot d'ordre est annoncé d'emblée : « Si spiritus pro nobis, quis contra nos ? » (Si l'esprit est avec nous, qui est contre nous ?). Le Premier ministre italien de l'époque était Giovanni Giolitti, âgé de 78 ans. Sous son égide, l'Italie et la nouvelle Yougoslavie s'unissent par le Traité de Rapallo. Avant qu'il ne soit ratifié, le héros de la guerre aérienne, Guido Keller, jette sur le parlement de Rome un pot de chambre, rempli de navets et accompagné d'un message sur les événements. Rien n'y fit. L'Italie attaque Fiume par terre et par mer. C'est le “Noël de Sang” (Il Natale di Sangue). Le régime de d'Annunzio prend fin, après quinze mois d'existence.

D'Annunzio et la guerre conventionnelle

Le volume collectif qui vient de paraître en Allemagne n'est pas simplement une histoire de Fiume sous le “Comandante”. La préoccupation des auteurs a été bien davantage d'expliquer les événements de Fiume à la lumière des nouvelles formes “non-conventionnelles” de guerre et de propagande, nées de la Première Guerre mondiale (par “non-conventionnel”, on entend ici le non respect de la séparation entre combattants et non combattants, entre guerre et paix). Dans les nouvelles technologies de la vitesse (l'avion, la vedette lance-torpilles, les troupes d'assaut), dans les médias (le cinéma) et l'art de la propagande, d'Annunzio était d'une façon ou d'une autre impliqué. Ou en était carrément l’initiateur. En tant qu'aviateur, que commandant de vedettes lance-torpilles, qu'orateur et harangueur, le héros de la Première Guerre mondiale, couvert de décorations, élevé au grade de lieutenant-colonel, décidait lui-même des missions qu'il allait accomplir. Le philologue Siegert, dans sa contribution (L'ombra della macchina alata), étudie la renovatio imperii voulue par d'Annunzio à la lumière de l'histoire de la guerre aérienne entre 1909 et 1940, depuis la journée du vol aérien de Brescia jusqu'à la mort de Balbo.

Le volume collectif qui vient de paraître en Allemagne n'est pas simplement une histoire de Fiume sous le “Comandante”. La préoccupation des auteurs a été bien davantage d'expliquer les événements de Fiume à la lumière des nouvelles formes “non-conventionnelles” de guerre et de propagande, nées de la Première Guerre mondiale (par “non-conventionnel”, on entend ici le non respect de la séparation entre combattants et non combattants, entre guerre et paix). Dans les nouvelles technologies de la vitesse (l'avion, la vedette lance-torpilles, les troupes d'assaut), dans les médias (le cinéma) et l'art de la propagande, d'Annunzio était d'une façon ou d'une autre impliqué. Ou en était carrément l’initiateur. En tant qu'aviateur, que commandant de vedettes lance-torpilles, qu'orateur et harangueur, le héros de la Première Guerre mondiale, couvert de décorations, élevé au grade de lieutenant-colonel, décidait lui-même des missions qu'il allait accomplir. Le philologue Siegert, dans sa contribution (L'ombra della macchina alata), étudie la renovatio imperii voulue par d'Annunzio à la lumière de l'histoire de la guerre aérienne entre 1909 et 1940, depuis la journée du vol aérien de Brescia jusqu'à la mort de Balbo.

La domination des airs, selon les théories du Général Giulio Douhet, paralysait l'adversaire en détruisant sa logistique. Douhet ne connaissait pas la différence entre l'armée et la population civile, la guerre aérienne réduisant tous les traités à des “chiffons de papier sans valeur”. Ou, comme le formulait Sir Arthur Harris, commandant des flottes de bombardiers britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, dans son ouvrage de 1947, Bomber Offensive :

« En droit international, on peut toujours argumenter pro et contra, mais quand on met en œuvre l'arme aérienne, alors il n'y a plus du tout de droit intemational ». Siegert écrit : « Ce que l'on appelle la target area bombing fonde une nouvelle époque de l'histoire de l’Être. Des choses comme les humains ne sont plus du tout les objets d'une intentio recta, mais les contenus contingents d'un espace standardisé à détruire sur lesquels circulent des objectifs aléatoires ». Pendant la guerre, d'Annunzio a survolé Vienne, sur laquelle il a lancé des tracts où il était écrit qu'ils auraient pu être des bombes. Cette action confirmait la possibilité d'une guerre aérienne à outrance et constituait une opération de propagande destinée à frapper l'imagination des Viennois.

Pendant la Seconde Guerre mondiale également, les sociologues affectés au Strategic Bombing Survey du Pentagone n'ont pas seulement considéré les tapis de bombes [carpet bombing] sur les villes allemandes comme un simple moyen de paralyser l'effort de guerre de l'ennemi mais comme un premier pas vers la rééducation de la population du Reich : ainsi, un pas de plus était franchi dans le processus d'effacement des différences entre guerre et paix. Plus généralement, les théories de la guerre aérienne chez d'Annunzio et chez Douhet, puis chez les praticiens anglo-saxons du bombardement des villes à outrance, permettent de lever les frontières, de lancer des opérations sur l'espace tout entier sans tenir compte d'aucune barrière. L'État national classique devient ainsi caduc et doit en bout de course être remplacé par une forme néo-impériale, par une renovatio imperii sur le modéle de Fiume.

Dans d'autres contributions de ce volume, notamment celle de Friedrich Kittler sur les Arditi (les “téméraires”), version italienne de Sturmtruppen allemandes (dont Jünger fit partie) de la Première Guerre mondiale ou celle de Hans Ulrich Gumbrecht sur les redentori della vittoria (les “sauveurs de la victoire”) nous amènent à porter des réflexions non habituelles sur l'histoire des idées au XXe siècle. Le volume contient également une chronologie de la “guerre pour Fiume” et quelques réflexions sur la guerre aérienne telle que la concevaient d'Annunzio et Guido Keller. Enfin, des textes sur la constitution de Fiume et sur le statut de son “armée de libération”.

► Ludwig Veit, Nouvelles de Synergies Européennes n°30-31, 1997. (texte paru dans Criticon, n°152/1996)

♦ En français sur le sujet :

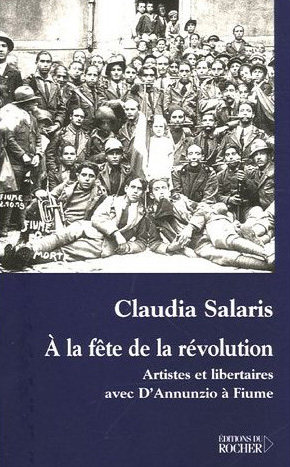

En 1919, le poète italien Gabriele D’Annunzio, à la tête d’une troupe de jeunes anciens combattants – les arditi –, s’empare, sur la côte adriatique, de la ville de Fiume pour maintenir son rattachement à l'Italie. Pendant plus d’un an, Fiume va devenir une petite contre-société expérimentale, exprimant sa sympathie pour la jeune révolution soviétique et les peuples colonisés, nouant des contacts avec les milieux anarchistes…

En 1919, le poète italien Gabriele D’Annunzio, à la tête d’une troupe de jeunes anciens combattants – les arditi –, s’empare, sur la côte adriatique, de la ville de Fiume pour maintenir son rattachement à l'Italie. Pendant plus d’un an, Fiume va devenir une petite contre-société expérimentale, exprimant sa sympathie pour la jeune révolution soviétique et les peuples colonisés, nouant des contacts avec les milieux anarchistes…

◘ Portrait de Gabriele d'Annunzio

Il avait le teint brouillé des grands nerveux, les yeux bleuâtres, d'un azur profond et embrumé, voilé de quelque lointain rêve, la cornée et l'iris légèrement en saillie entre les paupières glabres, comme les yeux des bustes antiques — déjà. Les lèvres d'un gris mauve, comme des lèvres de marbre — déjà — d'un marbre jadis teinté, dont la nuance purpurine se serait effacée. Les dents mauvaises. Mais qu'importaient ces couleurs de la face et de l'émail dentaire ! La couleur est la chose éphémère, comme l'était cette nuance roussâtre du poil sur l'arcade sourcilière, sous le nez, à la pointe du menton. Et qu'importait, de même, ce corps petit et musclé, avec son torse long, ses jambes courtes ! De ces proportions sans grâce le poète s'accommodait, sachant bien que sa gloire future concentrait tout l'intérêt de son humaine apparence dans le buste, promis — déjà — à l'éternité. Or, la tête était admirable par la forme et par les volumes, par tout ce qui ressortit à la statuaire. Il n'est pas jusqu'à cette complète calvitie qui ne parût par avance un dépouillement volontaire de toute simulation et de tout accident. « Ma clarté frontale », comme l'appelait le maître, avec ce mélange d'orgueil et de sarcasme qui, dans sa bouche, prenait le ton d'un défi, d'une raillerie adressée aux circonstances, aux bizarreries de la nature, aux défaillances d'un dieu distrait. Et la main aussi — la main qui caresse et qui tient la plume (et l'épée) — la main qui est volupté et qui est esprit (et fierté), la main était belle : petite, féminine, ciselée, impérieuse, ayant cette force de dédain que le plus hautain visage ne peut exprimer et que, seule, une belle main reflète avec tranquillité. Au petit doigt, deux bagues d'or, chacune ornée d'une émeraude cabochon. J'ai lu que, sur le lit funèbre, le doigt ne portait plus que deux minces anneaux nus, sans aucune pierre précieuse. Il y a tout un symbole de grandeur et de renoncement dans cette disparition des émeraudes.

Il avait le teint brouillé des grands nerveux, les yeux bleuâtres, d'un azur profond et embrumé, voilé de quelque lointain rêve, la cornée et l'iris légèrement en saillie entre les paupières glabres, comme les yeux des bustes antiques — déjà. Les lèvres d'un gris mauve, comme des lèvres de marbre — déjà — d'un marbre jadis teinté, dont la nuance purpurine se serait effacée. Les dents mauvaises. Mais qu'importaient ces couleurs de la face et de l'émail dentaire ! La couleur est la chose éphémère, comme l'était cette nuance roussâtre du poil sur l'arcade sourcilière, sous le nez, à la pointe du menton. Et qu'importait, de même, ce corps petit et musclé, avec son torse long, ses jambes courtes ! De ces proportions sans grâce le poète s'accommodait, sachant bien que sa gloire future concentrait tout l'intérêt de son humaine apparence dans le buste, promis — déjà — à l'éternité. Or, la tête était admirable par la forme et par les volumes, par tout ce qui ressortit à la statuaire. Il n'est pas jusqu'à cette complète calvitie qui ne parût par avance un dépouillement volontaire de toute simulation et de tout accident. « Ma clarté frontale », comme l'appelait le maître, avec ce mélange d'orgueil et de sarcasme qui, dans sa bouche, prenait le ton d'un défi, d'une raillerie adressée aux circonstances, aux bizarreries de la nature, aux défaillances d'un dieu distrait. Et la main aussi — la main qui caresse et qui tient la plume (et l'épée) — la main qui est volupté et qui est esprit (et fierté), la main était belle : petite, féminine, ciselée, impérieuse, ayant cette force de dédain que le plus hautain visage ne peut exprimer et que, seule, une belle main reflète avec tranquillité. Au petit doigt, deux bagues d'or, chacune ornée d'une émeraude cabochon. J'ai lu que, sur le lit funèbre, le doigt ne portait plus que deux minces anneaux nus, sans aucune pierre précieuse. Il y a tout un symbole de grandeur et de renoncement dans cette disparition des émeraudes.

Sur le ciel noir de l'époque, la mort de Gabriele d'Annunzio a jeté, durant quelques jours, les suprêmes clartés de la fusée qui s'éteint ou du météore qui rentre dans la nuit. Astre ou bouquet d'artifice ? Là est la question. Certes, la fin d'un tel homme ne pouvait passer inaperçue. Elle devait éblouir encore, les puissances du feu étant les caractéristiques mêmes de l'âme qui prenait congé de nous. Mais je ne puis m'empêcher de noter combien fut bref ce dernier éblouissement, combien la nécrologie (en maints articles où il faut voir un signe des temps et le reflet des modes changées) fut prompte à diminuer, à “minimiser”, comme on dit dans un affreux jargon, l'importance de ce brusque départ,

Me trompé-je ? Mais il me semble que, en Italie même, c'est avec quelque précipitation que furent rendus à la haute renommée du défunt les honneurs qu'on lui devait, ou qu'on ne pouvait lui refuser. Dans quelques semaines, la “Voie triomphale” ouvrira sa vaste perspective devant le char de M. Hitler. Ses dalles toutes neuves retentiront sous les martèlements sourds de ce “pas romain” qui fait sa rentrée dans Rome après un bien long détour. Mais le char funèbre du poète n'aura pas suivi la nouvelle avenue. Sans doute parce qu'il y aurait eu antinomie à ce que les gloires du passé empruntassent les routes de l'avenir. Dans une petite église de campagne, un simple cercueil de noyer ciré a reçu l'absoute rituelle. Et la dépouille du héros fut inhumée dans la terre de cette même colline où il avait vécu retiré durant les seize ou dix-sept dernières années de sa vie.

Ainsi va le siècle, ainsi vont les destins des hommes et des États, et les cieux, un instant déchirés par le suprême éclair de la flamme que le vent a soufflée, les cieux sont redevenus ce qu'ils étaient : un amoncellement de nuages sombres.

Quel grand vide, pourtant, ce mort laisse après soi ! Ce vide, on ne le mesure pas encore. Ou bien disons, pour ceux qui pensent que la vie est un renouvellement incessant où nul vide ne se creuse qui ne soit aussitôt comblé, où ce qui s'en va est aussitôt remplacé (fût-ce par son contraire, ce qui est le cas le plus fréquent), disons pour ceux-là que la mort de Gabriele d'Annunzio constitue un grand événement, et point seulement dans l'Histoire de la Littérature universelle, mais dans l'Histoire universelle tout court, l'Histoire de l'Humanité.

C'est toute une conception du monde qui s'efface avec cette éclatante figure. Et j'entends bien que cette conception était depuis longtemps déjà dépassée, démodée, périmée (comme disent les générations nouvelles, avec ce luxe d'expressions méprisantes qu'elles ont toujours à l'égard des gens et des choses qui les ont précédées). Mais Gabriele d'Annunzio, jusqu'à ce soir du 1er mars où la mort l'a frappé à sa table de travail, était le plus illustre “survivant” d'une époque évanouie, le représentant le plus magnifique et le plus accompli d'un certain ordre de grandeur. Lui disparu, c'est tout un pan de la civilisation qui s'effondre ou, si l'on veut, c'est tout un décor qui disparaît comme dans une trappe.

Il a commencé par le culte de l'Amour et de la Beauté. Il ne s'agissait pas, dans son esprit, comprenez bien, de deux religions séparées, ayant chacune leur objet distinct, mais d'une religion unique ayant un double objet sur un seul autel. Les exigences des sens le tourmentaient, et ses aventures furent nombreuses, mais il n'eût point donné satisfaction à ses instincts s'il ne les eût associés — du moins en pensée, car l'imagination du poète supplée parfois aux réalités — à la poursuite d'une forme belle. D'autre part, la définition selon laquelle la beauté serait « une promesse de bonheur » correspond exactement à la manière de sentir qu'il eut dans sa jeunesse, et sa jeunesse se prolongea longtemps, comme on sait, jusque dans son vieil âge. Il ne distinguait point alors la Beauté de la Volupté. Certes, il ne ravalait pas son idole à n'être qu'un instrument du plaisir, mais il considérait l'extase amoureuse, les paradis physiques, comme un accroissement de la Beauté, laquelle ne pouvait, selon lui, atteindre son point de perfection et, si je puis dire, culminer que dans le délire sensuel.

Mais ici encore, gardez-vous d'une équivoque ! N'allez pas confondre cette chasse ardente avec la morne dépravation. Dès l'instant que l'amour est requis, ou que l'âme aspire à lui, le voluptueux cesse d'être enfermé dans le cercle de la débauche. Ce qu'il cherche dans les voies de la sensualité, c'est une évasion, un moyen de se surpasser soi-même, c'est une issue vers le sublime. La Beauté, aux yeux de Gabriele d'Annunzio, fut donc toujours une sorte de prêtresse qui a pour sacerdoce l'initiation aux mystères, et le plus grand mystère de la vie, peut-être son unique but, pense le poète à cette époque, c'est l'Amour.

De plus, comme cet artiste du verbe était en même temps très érudit en matière d'art, toutes les tentatives que les peintres, les sculpteurs, les orfèvres, les émailleurs, les tailleurs d'ivoire et autres servants de la Beauté avaient faites en tous les siècles et tous les pays pour saisir et fixer quelque aspect particulier, éphémère de l'éternelle idole, il les connaissait. Aux figures évoquées par sa propre imagination, laquelle ne cessait d'inventer des formes et des symboles, s'ajoutait un peuple de souvenirs. Il était environné d'images rêvées, mais aussi d'une multitude d'images rencontrées par lui dans tous les musées d'Europe. Entre les créatures de son esprit et les visages des portraits, des statues, des médailles, s'établissaient de perpétuels échanges. Il se créait, entre les deux plans, tout un jeu de références et d'allusions. Le danger eût été qu'une mémoire si fidèle n'étouffât, sous ses apports constants, le jaillissement spontané de l'imagination créatrice. Mais la Poésie, chez Gabriele d'Annunzio, n'avait rien à craindre de Mnémosyne. Combien de fois la Muse annunziesque n'a-t-elle pas prouvé, en souriant, à sa redoutable compagne, qu'elle aurait pu se passer d'elle ! Une flamme extraordinaire maintenait à la température voulue le creuset où s'opérait la fusion magique.

Dans le domaine du vers notamment, où il excella tout jeune, (son premier recueil, Primo vere, contient les poèmes écrits en 1879 et 1880, entre seize et dix-sept ans), Annunzio possède le double don sans lequel il n'est pas de grand poète : l'alliance de l'image neuve et de la sonorité ; il est plastique et musical. Romancier, il a, par les illustrations qu'il a données du culte “Amour et Beauté”, imposé à toute une époque sa vue personnelle du monde, la mystique sensualiste d'un paganisme nouveau. Il est à l'origine d'un certain romanesque lyrique, tout à l'opposé de l'école naturaliste, qui, elle, a bien souvent caché, cultivé comme un vice, sous le couvert de la recherche du Vrai, un amour monstrueux, assidu, acharné de la Laideur. Il a créé une atmosphère d'enchantement qui n'appartient qu'à lui, détourné le XIXe siècle finissant des spectacles amers, des étalages complaisants de la bassesse humaine et de la platitude. Il nous a induits en des rêveries fastueuses ; il nous a rendu les clés des jardins ornés, des palais au fond des parcs ; il a peuplé nos songes de fascinantes figures de femmes, restauré les loisirs heureux ou ravagés par des passions aristocratiques.

Et sans doute, il a pu entrer quelque naïveté dans ces évocations, de même qu'il y eut quelque bric-à-brac dans l'existence de l'auteur lorsqu'il voulut, pour son propre compte, mettre sa vie en accord avec ce luxe imaginaire.

Mais on aurait tort de limiter au goût du pittoresque et du bibelot ce vœu profond d'un cœur fervent. N'oublions pas que, dans les romans de Gabriele d'Annunzio, la Mort est toujours présente, accoudée aux terrasses avec les amoureux ou, solitaire, jouant de la harpe, en attendant son heure, dans le boudoir voisin de la chambre à coucher. Le culte “Amour et Beauté” ne peut être sincère, pratiqué avec foi, et ne peut mener loin sans que s'y glissent l'odeur attristante des roses effeuillées, la saveur de la lie au fond du verre, tout ce qui présage, annonce, révèle les approches de la visiteuse voilée.

Ensuite il y a entre l'esthétique et l'éthique de secrets passages. Le culte du Beau ne suffirait point à faire accéder une âme à la sainteté. Le Beau ne se confond pas avec le Bon. Que de fois n'est-il pas son contraire ! Mais il est rare que quelqu'un de bien déterminé à faire du culte de la Beauté sa raison de vivre, ne soit pas porté vers ce qui est noble et vers ce qui est grand. Cette ascension est patente dans l'œuvre et le caractère de Gabriele d'Annunzio.

Comparée à son œuvre romanesque, son œuvre dramatique frappe déjà par un certain caractère d'austérité. Les passions y règnent encore en maîtresses, mais il ne s'agit plus uniquement ici de la passion amoureuse et de l'exaltation de la Beauté. Ce sont tous les tragiques de la vie qui se donnent rendez-vous en ces drames étranges. La volonté de transposer le réel dans le lyrisme, de l'intégrer à la poésie, voilà ce qui crée l'unité entre ces drames divers, ainsi que le lien entre ce théâtre et les romans qui l'ont précédé.

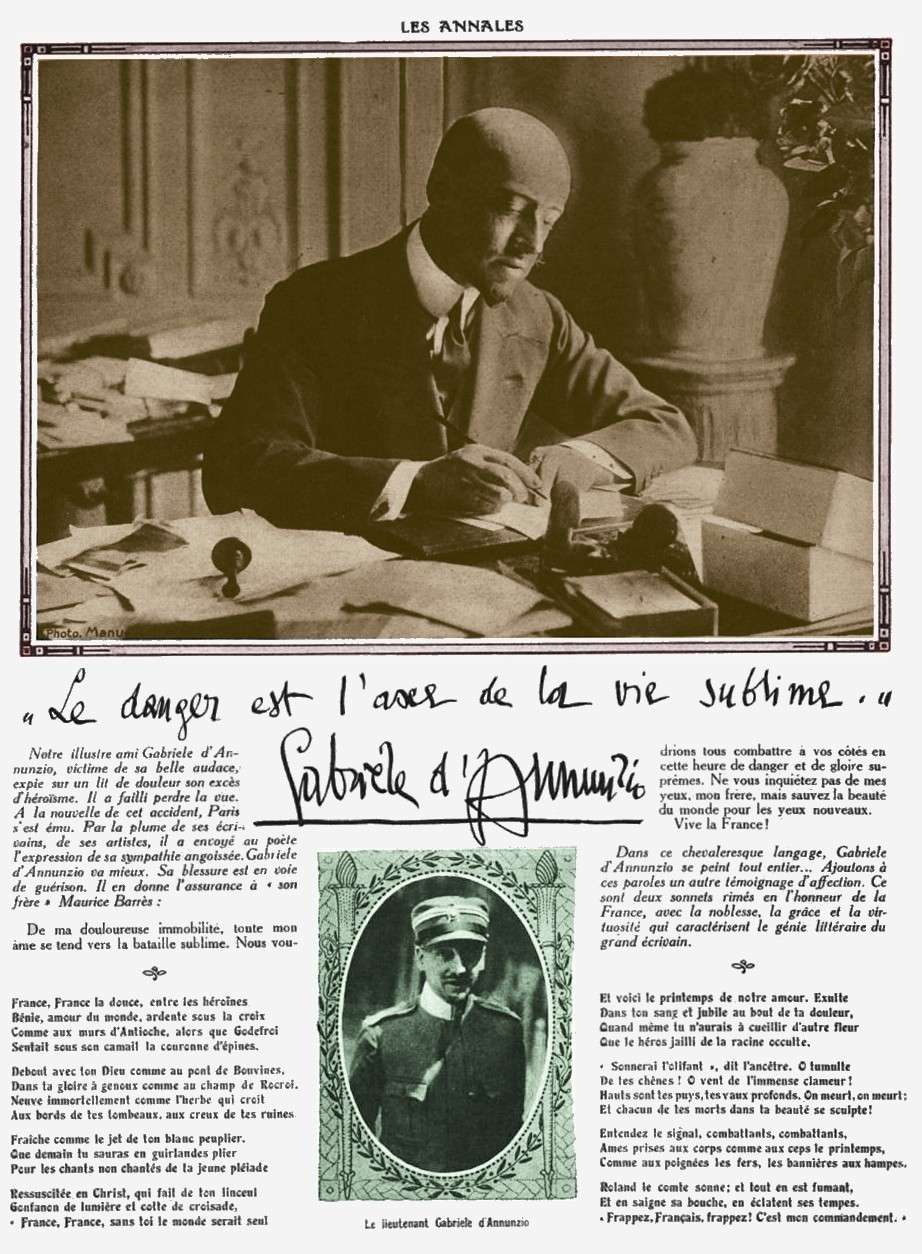

[« Le danger est l'axe de la vie sublime », Annales politiques et littéraires n°1709 (26/03/1916)]

Les Lettres françaises garderont une reconnaissance particulière à ce grand poète italien, ce merveilleux génie bilingue, qui sut couler ses sentiments, ses rêves légendaires, la vibration de sa lyre épique et sacrée dans notre “doux parler”. Lui-même s'est dépeint tel qu'il fut en sa première jeunesse, attentif aux leçons de ceux qu'il nomme ses deux maîtres en matière de langage : l'Italien Ernesto Monaci et le Français Gaston Paris. Il a conté comment, à la veille de la Grande Guerre, exilé sur notre sol, entre le cap de Grave et l'Adour, il se plaisait à reconnaître, au cours de ses promenades à cheval, le long des grèves, dans le large déferlement de la houle atlantique, la grande chevelure glauque de la fée Morgane, divinité bienfaisante des Gaules. Or, « en cet automne lointain des Landes », le poète écrivait le Martyre de saint Sébastien, ce poème français, unique dans notre littérature, où les sources communes de notre langue et de la langue italienne retrouvent parfois leur surgeon primitif, comme deux sœurs jumelles, à certaines heures, et quoique depuis longtemps séparées, sentent palpiter encore au fond de leur subconscient le souvenir du tendre emmêlement qu'elles avaient dans le sein maternel.

Les Lettres françaises garderont une reconnaissance particulière à ce grand poète italien, ce merveilleux génie bilingue, qui sut couler ses sentiments, ses rêves légendaires, la vibration de sa lyre épique et sacrée dans notre “doux parler”. Lui-même s'est dépeint tel qu'il fut en sa première jeunesse, attentif aux leçons de ceux qu'il nomme ses deux maîtres en matière de langage : l'Italien Ernesto Monaci et le Français Gaston Paris. Il a conté comment, à la veille de la Grande Guerre, exilé sur notre sol, entre le cap de Grave et l'Adour, il se plaisait à reconnaître, au cours de ses promenades à cheval, le long des grèves, dans le large déferlement de la houle atlantique, la grande chevelure glauque de la fée Morgane, divinité bienfaisante des Gaules. Or, « en cet automne lointain des Landes », le poète écrivait le Martyre de saint Sébastien, ce poème français, unique dans notre littérature, où les sources communes de notre langue et de la langue italienne retrouvent parfois leur surgeon primitif, comme deux sœurs jumelles, à certaines heures, et quoique depuis longtemps séparées, sentent palpiter encore au fond de leur subconscient le souvenir du tendre emmêlement qu'elles avaient dans le sein maternel.

Ce français poétique de Gabriele d'Annunzio est « en dehors de tout » peut-être, hors du courant, hors du temps écoulé. Mais quelle étonnante merveille ! Nourri aux allégories et symboles du Roman de la Rose, aux truculences et trivialités magnifiques de nos vieux fabliaux, il est, avec cela, aussi éloigné que possible de l'archaïsme pédantesque, aussi embaumé, aussi frais qu'un parterre de fleurs à l'aurore.

Vint la guerre. On sait ce que la France doit à Gabriele d'Annunzio. Dans la lettre fameuse que le poète écrivit à Maurice Barrès, le jour où l'Italie se rangea aux côtés des Alliés, il est une phrase superbe que je n’ai jamais pu relire sans être parcouru de ce frisson qui se transmet de l'âme au corps lorsque retentit dans l'air la voix de l'héroïsme : « ... le vert et le bleu de nos drapeaux confondent leurs couleurs dans le soir qui tombe ».

Une vie nouvelle commençait alors pour le grand écrivain. Elle devait être courte et flamboyante. Six années à peine, avant la retraite au bord du lac, sur la colline ! Mais, à partir de ce mois de mai 1915, où il quitta son appartement parisien pour regagner son pays, qu'il allait entraîner dans la guerre, quel changement chez cet homme qui, moins d'un an auparavant, souriait, au milieu d'un cercle de femmes, dans les théâtres et les salons de Paris.

Pourtant, du premier jour où son destin le requiert d'agir, il est prêt, armé chevalier en lui-même, et par lui-même, et sur l'heure ! De la religion “Amour et Beauté”, sans transition apparente (mais les transitions, il les avait sans doute vécues dans son cœur, durant ses méditations solitaires sous les pins brûlants d'Arcachon), il passe, non seulement au culte des Héros, mais à la pratique de l'héroïsme, non seulement à la “chanson de geste”, mais à la “geste” elle-même. Il n'est plus le troubadour qui s'exalte à célébrer les exploits des Roland, des Olivier, des Renaud. Il est l'égal des preux. Et un jour, il les surpasse. Il s'est élancé dans le ciel, suivi de ses compagnons montés sur des monstres ailés. Il libère Fiume, comme Persée délivra Andromède, et il la rend à sa patrie.

► François Porché, extrait de La Revue Belge, 1920-1930.

Gabriele d'Annunzio :

« Entre la lumière d'Homère et l'ombre de Dante »

« En quelque sorte, un dialogue d'esprit, une provocation, un appel... » Friedrich Nietzsche

Né en 1863, à Pescara, sur les rivages de l'Adriatique, D'Annunzio sera le plus glorieux des jeunes poètes de son temps. Son premier recueil [Primo Vere] paraît en 1879, inspiré des Odes Barbares de Carducci. Dans L'Enfant de volupté [Il Piacere, 1889], son premier roman, qu'il publie à l'âge de 24 ans, l'audace immoraliste affirme le principe d'une guerre sans merci à la médiocrité. Chantre des ardeurs des sens et de l'Intellect, D'Annunzio entre dans la voie royale de l'Art dont l'ambition est de fonder une civilisation neuve et infiniment ancienne.

Né en 1863, à Pescara, sur les rivages de l'Adriatique, D'Annunzio sera le plus glorieux des jeunes poètes de son temps. Son premier recueil [Primo Vere] paraît en 1879, inspiré des Odes Barbares de Carducci. Dans L'Enfant de volupté [Il Piacere, 1889], son premier roman, qu'il publie à l'âge de 24 ans, l'audace immoraliste affirme le principe d'une guerre sans merci à la médiocrité. Chantre des ardeurs des sens et de l'Intellect, D'Annunzio entre dans la voie royale de l'Art dont l'ambition est de fonder une civilisation neuve et infiniment ancienne.

Le paradoxe n'est qu'apparent. Ce qui échappe à la logique aristotélicienne rejoint une logique nietzschéenne, toute flamboyante du heurt des contraires. Si l'on discerne les influences de Huysmans, de Baudelaire, de Gautier, de Flaubert ou de Maeterlinck, il n'en faut pas moins lire les romans, tels que Triomphe de la Mort ou Le Feu, comme de vibrants hommages au pressentiment nietzschéen du Surhomme.

Il n'est point rare que les toutes premières influences d'un auteur témoignent d'une compréhension plus profonde que les savants travaux qui s'ensuivent. Le premier livre consacré à Nietzsche (celui de Daniel Halévy publié en 1909) est aussi celui qui d'emblée évite les mésinterprétations où s'embrouilleront des générations de commentateurs. L'écrivain D'Annunzio, à l'instar d'Oscar Wilde ou de Hugues Rebell, demeurera plus proche de la pensée de Nietzsche — alors même qu'il ignore certains aspects de l'œuvre — que beaucoup de spécialistes, précisément car il inscrit l'œuvre dans sa propre destinée poétique au lieu d'en faire un objet d'études méthodiques.

On mesure mal à quel point la rigueur méthodique nuit à l'exactitude de la pensée. Le rigorisme du système explicatif dont usent les universitaires obscurcit leur entendement aux nuances plus subtiles, aux éclats brefs, aux beaux silences. « Les grandes idées viennent sur des pattes de colombe » écrivait Nietzsche qui recommandait aussi à son ami Peter Gast un art de lire bien oublié des adeptes des “méthodes critiques” : « Lorsque l'exemplaire d'Aurore vous arrivera en mains, allez avec celui-ci au Lido, lisez le comme un tout et essayez de vous en faire un tout, c'est-à-dire un état passionnel ».

L'influence de Nietzsche sur D'Annunzio, pour n'être pas d'ordre scolaire ou scolastique, n'en est pas pour autant superficielle. D'Annunzio ne cherche point à conformer son point de vue à celui de Nietzsche sur telle ou telle question d'historiographie philosophique, il s'exalte, plus simplement, d'une rencontre. D'Annunzio est “nietzschéen” comme le sera plus tard Zorba le Grec. Par les amours glorieuses, les combats, les défis de toutes sortes, D'annunzio poursuit le Songe ensoleillé d'une invitation au voyage victorieuse de la mélancolie baudelairienne.

L'enlèvement de la jeune duchesse de Gallese, que D'Annunzio épouse en 1883 est du même excellent aloi que les pièces de l'Intermezzo di Rime, qui font scandale auprès des bien-pensants. L'œuvre entière de D'Annunzio, si vaste, si généreuse, sera d'ailleurs frappée d'un interdit épiscopal dont la moderne suspicion, laïque et progressiste est l'exacte continuatrice. Peu importe qu'ils puisent leurs prétextes dans le Dogme ou dans le “Sens de l'Histoire”, les clercs demeurent inépuisablement moralisateurs.

Au-delà des polémiques de circonstance, nous lisons aujourd'hui l'œuvre de D'Annunzio comme un rituel magique, d'inspiration présocratique, destiné à éveiller de son immobilité dormante cette âme odysséenne, principe de la spiritualité européenne en ses aventures et créations. La vie et l'œuvre, disions-nous, obéissent à la même logique nietzschéenne, — au sens où la logique, désentravée de ses applications subalternes, redevient épreuve du Logos, conquête d'une souveraineté intérieure et non plus soumission au rationalisme. Par l'alternance des formes brèves et de l'ampleur musicale du chant, Nietzsche déjouait l'emprise que la pensée systématique tend à exercer sur l'Intellect.

De même, D'Annunzio, en alternant formes théâtrales, romanesques et poétiques, en multipliant les modes de réalisation d'une poésie qui est , selon le mot de Rimbaud, « en avant de l'action » va déjouer les complots de l'appesantissement et du consentement aux formes inférieures du destin, que l'on nomme habitude ou résignation.

Ce que D'Annunzio refuse dans la pensée systématique, ce n'est point tant la volonté de puissance qu'elle manifeste que le déterminisme auquel elle nous soumet. Alors qu'une certaine morale “chrétienne” — ou prétendue telle — n'en finit plus de donner des lettres de noblesse à ce qui, en nous, consent à la pesanteur, la morale d’annunzienne incite aux ruptures, aux arrachements, aux audaces qui nous sauveront de la déréliction et de l'oubli. Le déterminisme est un nihilisme. La “liberté” qu'il nous confère est, selon le mot de Bloy « celle du chien mort coulant au fil du fleuve ».

Cette façon d’annunzienne de faire sienne la démarche de Nietzsche par une méditation sur le dépassement du nihilisme apparaît rétrospectivement comme infiniment plus féconde que l'étude, à laquelle les universitaires français nous ont habitués, de “l'anti-platonisme” nietzschéen, lequel se réduit, en l'occurrence, à n'être que le faire valoir théorique d'une sorte de matérialisme darwiniste, comble de cette superstition “scientifique” que l'œuvre de Nietzsche précisément récuse :

« Ce qui me surprend le plus lorsque je passe en revue les grandes destinées de l'humanité, c'est d'avoir toujours sous les yeux le contraire de ce que voient ou veulent voir aujourd'hui Darwin et son école. Eux constatent la sélection en faveur des êtres plus forts et mieux venus, le progrès de l'espèce. Mais c'est précisément le contraire qui saute aux yeux : la suppression des cas heureux, l'inutilité des types mieux venus, la domination inévitable des types moyens et même de ceux qui sont au-dessous de la moyenne... Les plus forts et les plus heureux sont faibles lorsqu'ils ont contre eux les instincts de troupeaux organisés, la pusallinimité des faibles et le grand nombre. » [Fragments posthumes, regroupés sous le titre La Volonté de puissance, #324, tr. fr. Henri Albert]

Le Surhomme que D'Annunzio exalte n'est pas davantage l'aboutissement d'une évolution que le fruit ultime d'un déterminisme heureux. Il est l'exception magnifique à la loi de l'espèce. Les héros du Triomphe de la Mort ou du Feu sont des exceptions magnifiques. Hommes différenciés, selon le mot d'Evola, la vie leur est plus difficile, plus intense et plus inquiétante qu'elle ne l'est au médiocre. Le héros et le poète luttent contre ce qui est, par nature, plus fort qu'eux. Leur art instaure une légitimité nouvelle contre les prodigieuses forces adverses de l'état de fait. Le héros est celui qui comprend l'état de fait sans y consentir. Son bonheur est dans son dessein. Cette puissance créatrice — qui est une ivresse —, s'oppose aux instincts du troupeau, à la morale de l'homme bénin et utile.

Les livres de D'Annunzio sont l'éloge des hautes flammes des ivresses. D'Annunzio s'enivre de désir, de vitesse, de musique et de courage car l'ivresse est la seule arme dont nous disposions contre le nihilisme. Le mouvement tournoyant de la phrase évoque la solennité, les lumières de Venise la nuit, l'échange d'un regard ou la vitesse physique du pilote d'une machine (encore parée, alors, des prestiges mythologiques de la nouveauté). Ce qui, aux natures bénignes, paraît outrance devient juste accord si l'on se hausse à ces autres états de conscience qui furent de tous temps la principale source d'inspiration des poètes. Filles de Zeus et de Mnémosyne, c'est-à-dire du Feu et de la Mémoire, les Muses Héliconiennes, amies d'Hésiode, éveillent en nous le ressouvenir de la race d'or dont les pensées s'approfondissent dans les transparences pures de l'Éther !

« Veut-on, — écrit Nietzsche —, la preuve la plus éclatante qui démontre jusqu'où va la force transfiguratrice de l'ivresse ? — L'amour fournit cette preuve, ce qu'on appelle l'amour dans tous les langages, dans tous les silences du monde. L'ivresse s'accommode de la réalité à tel point que dans la conscience de celui qui aime la cause est effacée et que quelque chose d'autre semble se trouver à la place de celle-ci, — un scintillement et un éclat de tous les miroirs magiques de Circé... » [Fragments posthumes #38, 1888-1889, t. XIV OC]

Cette persistante mémoire du monde grec, à travers les œuvres de Nietzsche et de D'Annunzio nous donne l'idée de cette connaissance enivrée que fut, peut-être, la toute première herméneutique homérique dont les œuvres hélas disparurent avec la bibliothèque d'Alexandrie. L'Âme est tout ce qui nous importe. Mais est-elle l'otage de quelque réglementation morale édictée par des envieux ou bien le pressentiment d'un accord profond avec l'Âme du monde ?

« Il s'entend, — écrit Nietzsche —, que seuls les hommes les plus rares et les mieux venus arrivent aux joies humaines les plus hautes et les plus altières, alors que l'existence célèbre sa propre transfiguration : et cela aussi seulement après que leurs ancêtres ont mené une longue vie préparatoire en vue de ce but qu'ils ignoraient même. Alors une richesse débordante de forces multiples, et la puissance la plus agile d'une volonté libre et d'un crédit souverains habitent affectueusement chez un même homme ; l'esprit se sent alors à l'aise et chez lui dans les sens, tout aussi bien que les sens sont à l'aise et chez eux dans l'esprit » [La Volonté de puissance, IV, # 482].

Que nous importerait une Âme qui ne serait point le principe du bonheur le plus grand, le plus intense et le plus profond ? Évoquant Gœthe, Nietzsche précise : « Il est probable que chez de pareils hommes parfaits, et bien venus, les jeux les plus sensuels sont transfigurés par une ivresse des symboles propres à l'intellectualité la plus haute ».

La connaissance heureuse, enivrée, telle est la voie élue de l'âme odysséenne. Nous donnons ce nom d'âme odysséenne, et nous y reviendrons, à ce dessein secret qui est le cœur lucide et immémorial des œuvres qui nous guident, et dont, à notre tour, nous ferons des romans et des poèmes. Cette Âme est l'aurore boréale de notre mémoire. Un hommage à Nietzsche et à D'Annunzio a pour nous le sens d'une fidélité à cette tradition qui fait de nous à la fois des héritiers et des hommes libres. Maurras souligne avec pertinence que « le vrai caractère de toute civilisation consiste dans un fait et un seul fait, très frappant et très général. L'individu qui vient au monde dans une civilisation trouve incomparablement davantage qu'il n'apporte » [Mes idées politiques, ch. III, « Qu'est-ce que la civilisation ? »].

Écrivain français, je dois tout à cet immémorial privilège de la franchise, qui n'est lui-même que la conquête d'autres individus, également libres. Toute véritable civilisation accomplit ce mouvement circulaire de renouvellement où l'individu ni la communauté ne sont les finalités du Politique. Un échange s'établit, qui est sans fin, car en perpétuel recommencement, à l'exemple du cycle des saisons.

La philosophie et la philologie nous enseignent qu'il n'est point de mouvement, ni de renouvellement sans âme. L'Âme elle-même n'a point de fin, car elle n'a point de limites, étant le principe, l'élan, la légèreté du don, le rire des dieux. Un monde sans âme est un monde où les individus ne savent plus recevoir ni donner. L'individualisme radical est absurde car l'individu qui ne veut plus être responsable de rien se réduit lui-même à n'être qu'une unité quantitative, — cela même à quoi tendrait à le contraindre un collectivisme excessif. Or, l'âme odysséenne est ce qui nous anime dans l'œuvre plus vaste d'une civilisation. Si cette Âme fait défaut, ou plutôt si nous faisons défaut à cette âme, la tradition ne se renouvelle plus: ce qui nous laisse comprendre pourquoi nos temps profanés sont à la fois si individualistes et si uniformisateurs. La liberté nietzschéenne qu'exigent les héros des romans de D’annunzio n'est autre que la liberté supérieure de servir magnifiquement la Tradition. Ce pourquoi, surtout en des époques cléricales et bourgeoises, il importe de bousculer quelque peu les morales et les moralisateurs.

L'âme odysséenne nomme cette quête d'une connaissance qui refuse de se heurter à des finalités sommaires. Odysséenne est l'Âme de l'interprétation infinie, — que nulle explication “totale” ne saurait jamais satisfaire car la finalité du “tout” est toujours un crime contre l'esprit d'aventure, ainsi que nous incite à le croire le Laus Vitae :

« Entre la lumière d'Homère

et l'ombre de Dante

semblaient vivre et rêver

en discordante concorde

ces jeunes héros de la pensée

balancés entre le certitude

et le mystère, entre l'acte présent

et l'acte futur... »

Victorieuse de la lassitude qui veut nous soumettre aux convictions unilatérales, l'âme odysséenne, dont vivent et rêvent les « jeunes héros de la pensée », nous requiert comme un appel divin, une fulgurance de l'Intellect pur, à la lisière des choses connues ou inconnues.

► Luc-Olivier d'Algange, « Intentions 5 » in : Le cygne noir n° 1.

◘ Liens :

- Martyre de Saint Sébastien (1911) de Claude Debussy, musique de scène sur le mystère en cinq actes de Gabriele D'Annunzio.

- Anthologie Poèmes d’amour et de gloire (Cahiers de l’Hôtel de Galliffet).

- Villa Saint-Dominique [photo 1 -photo 2] dans le hameau du Moulleau (station balnéaire mondaine à la Belle Époque) rattaché à Arcachon dont la résidence du Vittoriale, sur le lac de Garde, sera la réplique démesurée. Sur la place du marché on peut retrouver un buste de l'écrivain.