Question allemande

Sur la question allemande : un ouvrage indispensable...

Quarante ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il est temps de tirer un bilan politique des événements en Allemagne et d'envisager les potentialités qu'offre l'avenir et d'affronter les exigences d'un XXIe siècle qui va bientôt s'amorcer. LE politique interpelle les Allemands et il est urgent pour eux de répondre clairement, dans la cohérence, à cette interpellation. En effet, les générations nées après la plus grande cassure qu'ait connue l'histoire allemande se sont complues dans un consumérisme matérialiste ; elles sont sorties volontairement de l'histoire avec une confondante insouciance. Il en a résulté un dangereux vide spirituel, qui menace l'existence du peuple allemand plus que toute autre chose. C'est pourquoi un renouveau intellectuel s'impose, afin de reconstruire le pays et de lui donner la place qu'il mérite dans le concert international.

Quarante ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il est temps de tirer un bilan politique des événements en Allemagne et d'envisager les potentialités qu'offre l'avenir et d'affronter les exigences d'un XXIe siècle qui va bientôt s'amorcer. LE politique interpelle les Allemands et il est urgent pour eux de répondre clairement, dans la cohérence, à cette interpellation. En effet, les générations nées après la plus grande cassure qu'ait connue l'histoire allemande se sont complues dans un consumérisme matérialiste ; elles sont sorties volontairement de l'histoire avec une confondante insouciance. Il en a résulté un dangereux vide spirituel, qui menace l'existence du peuple allemand plus que toute autre chose. C'est pourquoi un renouveau intellectuel s'impose, afin de reconstruire le pays et de lui donner la place qu'il mérite dans le concert international.

Parallèlement à l'effondrement spirituel allemand dans le consumérisme, un débat s'est ouvert depuis quelques années, celui qui a pris pour objet “l'identité allemande”. Ce débat n'a cessé de s'amplifier. À gauche de l'échiquier politique, on est retourné à cette fameuse question nationale, préalablement délaissée au nom de l'internationalisme et de l'anti-fascisme. À l'étranger, bon gré mal gré, on commence à se rendre compte que cette question allemande n'est rien d'autre que LA grande question européenne et que la division de l'Allemagne, c'est la division de l'Europe. De plus en plus d'Européens, à l'Est comme à l'Ouest du Rideau de fer, savent désormais que les implications de Yalta et Potsdam doivent être définitivement surmontées.

C'est sur la base de ce triple constat qu'ont décidé d'agir le Professeur Bernard Willms et Wigbert Grabert, directeur des éditions Hohenrain de Tübingen. Dans un projet d'édition en 3 volumes, ils souhaitent faire le tour de la question allemande et de poser les premiers jalons du renouveau qui s'impose. Le premier volume, sorti l'an dernier à l'occasion de la célèbre Foire du Livre de Francfort, rassemble les contributions de 13 auteurs (B. WIillms, M. Rassem, G. Wolandt, W.G. Haverbeck, A. de Benoist, M. Vogt, H.J. von Lohausen, A. Schickel, D. Blumenwitz, E. Schwinge, H. Rumpf, Caspar von Schrenck-Notzing, A. Mölzer).

Trois contributions ont particulièrement retenu notre attention, d'autant plus que nous écrivons cette recension pour un public non-allemand, guère au courant des arcanes juridiques de la politique allemande, déterminée par des traités internationaux, généralement co-signés par les 4 puissances occupantes de 1945. C'est sans doute avec quelque tristesse que nous n'évoquerons pas, ici, les contributions de l'historien Schickel, directeur du centre de recherches sur l'histoire contemporaine d'Ingolstadt, du juriste Blumenwitz, spécialiste des traités qui régissent actuellement l'Allemagne et de Rumpf, également juriste, spécialiste de la notion de souveraineté et auteur d'un livre sur Carl Schmitt et T. Hobbes. Mais nous savons d'emblée que commenter, même superficiellement, la situation juridique d'une nation comme la nation allemande excède le cadre d'une simple recension. Plus importantes pour notre propos, sont, à notre sens, les contributions de Haverbeck, de Vogt et de Schwinge.

Haverbeck aborde le sens philosophique et religieux de la notion de liberté (Freiheit) en langue allemande, en procédant par chronologie, c'est-à-dire en analysant ce que “liberté” a signifié à chaque étape de l'histoire allemande. Vogt analyse la question nationale allemande, telle qu'elle a été perçue par les milieux socialistes de 1848 à 1985. Schwinge analyse le fameux Plan Morgenthau et fustige le mépris que les Américains ont affiché à l'égard du droit des gens au temps de l'occupation militaire directe de l'Allemagne.

La notion de liberté dans la philosophie allemande

Le point de départ de la notion de “liberté”, pour Haverbeck, c'est la Réforme portée par Luther. Le XVIe siècle voit l'éclosion de “la conscience qu'a l'homme de lui-même”. Cette éclosion postule le respect de l'identité et de l'auto-détermination des individus et des communautés. L'individu en communauté n'est pas isolé : il est une personne qui sert sa communauté, en déployant ses talents, ses potentialités, son génie. Au XVIIIe, cette liberté s'exprimera de 2 manières : chez Gœthe de manière personnaliste et chez Herder sous l'angle de la communauté populaire, dépositaire d'une spécificité propre. Fichte prendra le relais dans son Discours à la Nation Allemande, puis les “nationalistes romantiques et jacobins” Arndt et Jahn vulgariseront, en un langage plus accessible, l'identité philosophique entre “déploiement de la personnalité” et “engagement pour le Volkstum (Jahn) ou la Volkheit (Gœthe)”. L'expression politique et collective de cette philosophie a été le mouvement révolutionnaire des Burschenschaften (Corporations d'Étudiants) qui organisa un grand rassemblement d'universitaires à l'occasion du tricentenaire de la Réforme, en octobre 1817.

Ce mouvement étudiant véhiculera, contre l'absolutisme, l'idée nationaliste, libertaire et socialiste, la notion moderne de démocratie organique et directe et rejetera toute construction politique basée sur des oligarchies fermées à toute circulation des élites ou tirant leur justification d'un pouvoir étranger, comme l'Église catholique romaine. Héritiers de ces Burschenschaften du début du XIXe, sont le mouvement de jeunesse Wandervogel et les Bündischen. L'idée de liberté germanique s'y est vécue en communauté, entre hommes et femmes libres de déterminer leur agir. La Nation allemande, dans cette optique “réformée”, n'a pas nécessairement un contenu “biologique” : elle représente un mode de vie, une conception libertaire de l'existence que tous peuvent partager, indépendamment de leurs origines ethniques. Le patriotisme “allemand” qui en découle procède dès lors d'une défense de cette manière de concevoir l'existence, simultanément universelle et soucieuce des spécificités, créations de Dieu et, comme telles, aimées de Dieu.

L'universalité, ici, n'implique pas le culte iconoclaste du brassage cosmopolite, du brouet insipide que constituerait le mélange indifférencié de toutes les ethnies, peuples et races de ce monde.

Différence et Universalité font ici bon ménage : une double leçon est à tirer de ce constat ; 1) les cosmopolites actuels qui se réclament du marxisme ignorent généralement que c'est précisément cet arrière-plan luthérien, goethien, herdérien et fichtéen qui est à l'origine des forces populaires qui ont sous-tendu, à ses débuts, le mouvement socialiste et que cette ignorance conduit leurs discours et leurs démarches à la stérilité ; 2) l'actuel débat qui tracasse les intellectuels parisiens, rassemblés dans le sillage de la revue Globe, quant à la grande lutte manichéienne opposant “universalistes” (eux et les néo-libéraux) et “identitaires” (la “Nouvelle Droite”, les régionalistes, les écolos,...), s'avère pure vacuité pour quiconque possède un minimum de culture “réformée”.

Le texte de Haverbeck recèle en conséquence une portée universelle : il nous dévoile les racines de la pensée politique anti-absolutiste du XIXe siècle et nous indique quels organisations politiques et cuturelles l'ont exprimée sans détours.

Marxisme et nationalisme allemand

[Ci-dessous gravure du temps de Weimar, parue dans la revue Widerstand, dirigée par Ernst Niekisch. L'âne, représentant l'immaturité politique des Allemands, ne voit qu'un hypothétique danger à l'Est... Aujourd'hui les missiles américains ont remplacé les baïonnettes françaises]

Michael Vogt aborde, pour sa part, l'histoire du marxisme allemand (le seul marxisme “pur” qui soit) et analyse, dans cette histoire, quels ont été les liens entre les mouvements sous-tendus par la philosophie marxiste et la pensée nationale allemande. Certes, en théorie, le marxisme ne retient pas la “nation” comme catégorie essentielle du jeu politique ou de la nature humaine mais la perçoit comme cadre concret de son action politique, de son combat quotidien. Lénine et Staline ont eu des mots très durs pour les particularismes nationaux. Staline réfutait les démonstrations des austro-marxistes Renner et Bauer, qui revendiquaient l'auto-détermination des ethnies au sein de l'Empire austro-hongrois. Le “nationalisme” n'est donc, selon Staline, qu'un esprit de clocher stérile. Mais si ce nationalisme correspond à une libération nationale et sociale, dirigée contre la bourgeoisie cosmopolite et se révélant solidaire à l'égard des prolétaires en lutte ailleurs dans le monde, il acquiert, aux yeux de Staline et des staliniens, une “valeur pratique positive”.

Michael Vogt aborde, pour sa part, l'histoire du marxisme allemand (le seul marxisme “pur” qui soit) et analyse, dans cette histoire, quels ont été les liens entre les mouvements sous-tendus par la philosophie marxiste et la pensée nationale allemande. Certes, en théorie, le marxisme ne retient pas la “nation” comme catégorie essentielle du jeu politique ou de la nature humaine mais la perçoit comme cadre concret de son action politique, de son combat quotidien. Lénine et Staline ont eu des mots très durs pour les particularismes nationaux. Staline réfutait les démonstrations des austro-marxistes Renner et Bauer, qui revendiquaient l'auto-détermination des ethnies au sein de l'Empire austro-hongrois. Le “nationalisme” n'est donc, selon Staline, qu'un esprit de clocher stérile. Mais si ce nationalisme correspond à une libération nationale et sociale, dirigée contre la bourgeoisie cosmopolite et se révélant solidaire à l'égard des prolétaires en lutte ailleurs dans le monde, il acquiert, aux yeux de Staline et des staliniens, une “valeur pratique positive”.

Vogt va alors démontrer que, dans la tradition marxiste, le nationalisme allemand a quasiment toujours été considéré comme une valeur pratique positive. Chez Lassalle, chef du mouvement ouvrier allemand jusqu'en 1864 (année où il meurt en duel), le socialisme triomphera lorsqu'il sera garanti par la monarchie contre les égoïsmes de la bourgeoisie. Ce socialisme monarchiste, porté par l'alliance de la couronne et des organisations de base ouvrières, n'avait bien entendu rien de marxiste ; néanmoins, il désigne l'ennemi commun du pouvoir politique pur et des masses déshéritées : l'individualisme bourgeois, libéral et égoïste, cosmopolite et sans patrie.

Chez les pères fondateurs directs du marxisme, Marx et Engels, le nationalisme allemand, en tant qu'idée pratique, apparaît clairement, voire crument. Dès le Manifeste du Parti Communiste de 1848, ils réclament « la constitution d'une république grande-allemande unitaire et indivisible ». En 1884, 36 ans après, Engels n'a pas changé d'avis, nous rappelle Vogt : il refuse la prussianisation de l'Allemagne dans le cadre du Reich petit-allemand (sans l'Autriche germanique) de Bismarck pour réclamer une « république unitaire et révolutionnaire » qui comprendra l'Autriche. L'œuvre de Bismarck est critiquée parce qu'incomplète. Engels pourtant ne considère pas cette œuvre comme négative ; pour lui, Bismarck crée le cadre étatique où se déroulera la future révolution, en éliminant les privilèges des petits princes et en domptant les églises et la bourgeoisie, forces centrifuges qui ne visent que leurs intérêts particuliers. Engels critique sévèrement la condamnation du bismarckisme par les sociaux-démocrates regroupés autour de Liebknecht : « Vouloir, comme Liebknecht, faire revenir l'histoire à la situation d'avant 1866, c'est de la bêtise... ».

C'est Engels, en fait, qui est à l'origine du patriotisme unanimiste de la classe ouvrière allemande en août 1914. La sociale-démocratie vote les crédits de guerre, afin de lutter contre l'autocratisme tsariste, ennemi des libertés et du socialisme, et contre la France qui, malgré son républicanisme reste “bonapartiste”. Seule une infime fraction, regroupée autour de Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht s'affirme hostile à la guerre. Cette fraction n'aura le dessus qu'en 1918, quand des “conseils” (Räte) d'ouvriers, de soldats et de matelots déclencheront la révolte spartakiste. Cette révolte, ce seront les sociaux-démocrates embourgeoisés qui la materont et l'écraseront. Pour Vogt comme pour l'historien Hellmut Diwald, réputé conservateur, le spartakisme, nonobstant ses discours internationalistes, aurait pu forger une nation socialiste, créer un socialisme authentiquement allemand. Vogt poursuit :

« Avoir écrasé la révolution rouge fut la grande faute de la République de Weimar ; avoir négligé de réconcilier les matelots rouges avec les soldats des corps francs dans le cadre d'un socialisme allemand, a été la grande erreur de la SPD. Elle a au contraire donné l'ordre aux corps francs, d'extrême-droite, d'écraser la révolution. Et pourtant, les hommes de ces corps francs, qui avaient expérimenté, dans les tranchées de la Grande Guerre, un socialisme frontiste, caractérisé par une camaraderie de soldats dépassant les clivages de classe, ne faisaient montre d'aucune nostalgie monarchiste, n'avaient pas le moindre scrupule réactionnaire. L'histoire allemande a raté là une chance unique, celle de concilier les idéaux socialistes avec un patriotisme intransigeant. C'est pourquoi matelots révolutionnaires et combattants des corps francs demeurèrent des ennemis ; le socialisme et le patriotisme devinrent des valeurs antagonistes ».

Lénine, qui venait de triompher en URSS, se montrait aussi agressif que les nationalistes allemands à l'égard du Traité de Versailles : « une paix d'usuriers et d'étrangleurs, de bouchers et de bandits ». Le Komintern, dont le représentant en Allemagne est alors Karl Radek, donne l'ordre à ses filiales d'embrayer sur le discours nationaliste allemand. Cette politique atteint son sommet lors de l'occupation de la Ruhr et de l'exécution d'Albert Leo Schlageter par les autorités militaires françaises. Mais malgré Rapallo (1922), cette orientation du KPD s'enlise dans la querelle qui l'oppose aux “sociaux-fascistes” (Staline) de la SPD. Pourtant le Komintern demeure favorable en gros à un nationalisme puissant en Allemagne : en 1924, le parti communiste polonais est rappelé à l'ordre parce qu'il n'a pas inscrit dans son programme le retour des terres silésiennes et ouest-prussiennes (le “Corridor”) à l'Allemagne. En 1930, les communistes polonais et tchèques obéissent aux injonctions de Moscou et promettent le retour de la Haute-Silésie et des Sudètes au Reich. Le 10 janvier 1933, le Komintern fait savoir qu'il soutient les revendications allemandes en ce qui concerne les révisions du Traité de Versailles, qu'il soutient le combat du PCF pour l'autonomie alsacienne, du PCB pour les droits à l'auto-détermination du peuple flamand et des populations d'Eupen-Malmédy.

Ces proclamations patriotiques valent au KPD un regain de popularité et de sièges au Reichstag. Mais les communistes avaient perdu trop de temps, entre la Doctrine Radek et l'opposition au Plan Young, soutenue par Staline à l'extérieur et... Hitler à l'intérieur. Nazis, communistes et nationaux-conservateurs s'y opposent avec énergie. Plus tard, en 1935, le secrétaire général du Komintern, Georgi Dimitroff avoua que la stratégie et la propagande communistes avaient été inefficaces, mal adaptées aux besoins et aux aspirations du peuple. Selon Dimitroff lui-même, les Nazis avaient mieux joué et s'étaient montrés plus crédibles. Wilhelm Pieck, futur Président de la RDA, prononcera la même auto-critique. L'accession de Hitler au pouvoir et l'élimination du KPD de la vie politique allemande rafraîchiront les relations germano-soviétiques et permettront à l'internationalisme gauchiste de prendre pied au sein des PC occidentaux. Les relations germano-soviétiques seront restaurées en août 1939, malgré les événements de la guerre d'Espagne, où Staline n'avait pas pris les Républicains au sérieux et où Hitler traitait Franco de « marchand de tapis venu du Maroc » (allusion au débarquement aérien des premières troupes franquistes en Andalousie). L'invasion allemande de juin 1941 mettra fin au tandem Moscou-Berlin, dirigé au fond contre les puissances occidentales.

Vogt analyse ensuite les projets de Staline à l'égard de l'Allemagne. Dès mai 45, le chef de l'Union Soviétique proclame sa volonté de ne pas diviser l'Allemagne. Après que la coalition anti-hitlérienne se soit effondrée avec la guerre froide, Staline ne changera jamais d'avis et réitérera régulièrement ses propositions de voir se constituer une Allemagne unie et neutre. Après lui, les Soviétiques reviendront à la charge en 1954 et en 1955. L'épisode tragique de la révolte ouvrière de Berlin en juin 1953, Vogt l'interprète comme une revendication légitime du prolétariat patriotique berlinois mais aussi comme un débordement incontrôlé, satisfaisant pleinement les Américains qui gardent prudemment le silence, débordement qui a obligé les Soviétiques à réagir violemment, donnant prétexte aux pro-occidentaux, regroupés derrière Adenauer, à rejeter les propositions soviétiques de réunification. Vogt analyse méticuleusement le contenu des notes de Staline, de Beria et de Khroutchev et signale que les dirigeants de la RDA n'ont jamais renié l'objectif final de la réunification au profit de leur “état partiel”. En témoigne notamment le testament politique laissé par Walter Ulbricht.

En dehors des cercles communistes orthodoxes et de la SED est-allemande, l'idéal nationaliste a également été porté par la “gauche non dogmatique”, surtout celle regroupée autour de Rudi Dutschke. Cette gauche s'opposait autant à l'occupation soviétique en RDA qu'à l'occupation américaine en RFA. Dutschke et son camarade Rabehl adoptèrent, au sein du SDS (Sozialistischer Deutscher Studentenbund ou Fédération des Étudiants Socialistes Allemands), des positions assez proches du nationalisme plus classique : ils organiseront une marche de protestation contre le Mur érigé en 1961 et une marche du souvenir en mémoire du massacre de juin 1953. En juin 1967, Dutschke suggère un plan pour la réunification allemande, partant d'une “république des conseils” berlinoise, d'une “Commune” semblable à celle de Paris en 1871. Dutschke, comme d'ailleurs bon nombre de partis classés très hâtivement par les stratèges de l'ignorance à “l'extrême-droite” en Europe occidentale, parle de la complicité objective des 2 super-gros, du capitalisme yankee et de l'asiatisme soviétique (allusion aux théories de Karl A. Wittfogel sur le despotisme oriental). Pour Dutschke, il ne saurait être question de considérer le problème allemand comme clos. Ce serait renier le dynamisme inhérent à la vision socialiste de l'histoire et opter pour une approche fixiste des réalités politiques.

La “gauche non dogmatique”, depuis la disparition de Dutschke, ne déploie plus le même sérieux, ne démontre plus le même souci pour les problèmes de “grande politique”, n'entretient plus la conscience historique de ses militants, en mettant en exergue que l'aliénation économique et sociale de la vie quotidienne est le produit direct et immédiat d'une aliénation globale et nationale, produit de l'impérialisme étranger. La gauche a désormais opté, en majorité, pour la flexibilité théorique de l'écologisme. Mais dans ce magma un peu fumeux, le noyau dur demeure “national”, dans le sens où il prône le départ des troupes d'occupation. Dès 1979, la problématique des missiles américains passe à l'avant-plan, montrant à quel point la RFA n'a plus la moindre souveraineté (et pas seulement la RFA...). Un regain d'intérêt pour la question nationale saisit depuis lors l'ensemble des milieux politiques allemands. En conséquence, écrit Vogt, il faudrait remercier les présidents américains Carter et Reagan d'avoir déclaré sans circonlocutions, que l'Europe Centrale, en cas de conflit, sera inévitablement atomisée et versée au bilan négatif, sacrifiée sur l'autel de la démocratie libérale. Le libéralisme économique, la consommation effrénée, les productions cinématographiques de Hollywood valent-ils autant que le plus modeste des vers de Gœthe ? J'en doute..

L'hollywoodisme politique américain

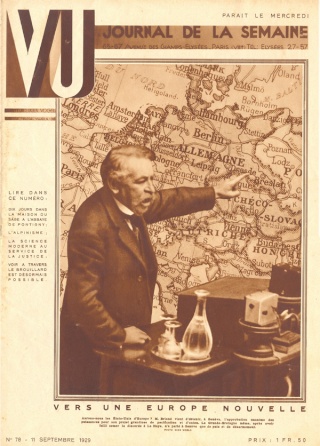

[L'an zéro pour l'Allemagne post-hitlérienne : les troupes américaines et soviétiques opèrent leur jonction sur l'Elbe. Du côté américain, on avait alors comme projet les élucubrations de Morgenthau et de Roosevelt. Du côté soviétique, on souhaitait revenir, avec un nouveau personnel politique, aux clauses du pacte germano-soviétique de 1939, clauses demeurant dans la logique européenne des relations internationales. L'histoire a donné raison à l'hollywoodisme diplomatique de Roosevelt.]

Le Dr. jur. Erich Schwinge commente 2 livres américains d'Edward N. Peterson et John H. Backer, consacrés à l'histoire de l'occupation américaine en Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La conclusion des 2 auteurs américains est très négative : « Malgré les efforts du Général Lucius D. Clay, la politique d'occupation américaine a été un lamentable échec. Les Américains ont l'art de toujours gagner les guerres mais aussi de toujours perdre la paix ». Cette dernière phrase signifie que la diplomatie américaine s'avère incapable de créer un “ordre” juste dans les régions du monde où elle est amenée à intervenir militairement.

L'échec de la diplomatie américaine en Europe Centrale était prévisible quand on se souvient des plans abracadabrants élaborés dans l'entourage de Roosevelt quant à l'avenir de l'Allemagne. Eisenhower voulait liquider 3.000 à 3.500 dirigeants allemands (militaires, policiers et membres de la NSDAP). Joseph Pulitzer, lui, rêvait de faire fusiller ou pendre 1.500.000 individus, industriels et banquiers compris.

Mais la palme du ridicule macabre revient indubitablement au Ministre américain Henry Morgenthau. Des militaires américains avaient élaboré un plan prévoyant la remise sur pied rapide de l'industrie allemande après les hostilités. Y avait notamment collaboré le Ministre de la Guerre Henry Lewis Stimson. Ce plan, serein, conforme à certaines tendances de la diplomatie américaine des années 20, Roosevelt le rejeta comme “mauvais”, parce qu'il ne “punissait” pas les Allemands, ne prévoyait pas leur castration et leur éradication biologique (sic !). Il ne pouvait souscrire qu'à un plan farfelu, conforme à ses fantasmes : ce fut le Plan Morgenthau. Il donna l'ordre de retirer le plan Stimson de la circulation et donna aussitôt des directives à Morgenthau : 1) les Allemands ne pouvaient plus posséder d'avions ; 2) plus personne en Allemagne ne pouvait porter d'uniforme ; 3) plus aucun défilé, plus aucune parade ne pouvait avoir lieu en Allemagne. On mesure là la puérilité du Président des États-Unis.

Mais, pour Morgenthau, l'essentiel était de briser définitivement les reins de l'industrie allemande. Le Reich, en conséquence, devait être transformé en “État agricole”, de façon à ce que les industries britannique et belge puissent prospérer. Les 18 millions de travailleurs allemands superflus devraient alors être déportés en Afrique Centrale pour “y travailler” ou nourris par les cuisines roulantes de l'armée d'occupation américaine (sic !). Les installations industrielles et les carrières de minerais devaient être dynamitées, les mines de charbon noyées, la Ruhr internationalisée, la Sarre annexée à la France, etc.

Après la mort de Roosevelt, survenue le 12 avril 1945, et l'accession à la présidence de Truman, les idées farfelues de Morgenthau firent long feu. Les Britanniques (Churchill excepté) considérèrent d'emblée ces spéculations comme irréalisables et insensées. Ce sera Stimson qui accompagnera Truman à Potsdam. Mais l'esprit de Morgenthau continua à hanter bon nombre de cerveaux américains. Le régime d'occupation allait, malgré les efforts de Stimson et de Clay, ressentir les effets de la propagande orchestrée autour du Plan Morgenthau.

Les démocraties occidentales considéraient leur participation à la guerre comme une croisade en vue de rétablir le droit. Il y a tout lieu de rester sceptique à l'encontre de telles intentions, écrit Schwinge, lorsque l'on étudie la praxis réelle de l'occupation. Les Américains ont agi de manière systèmatique contre les conventions de La Haye. Celles-ci n'ont été en vigueur que tant que subsistait une situation de belligérance et un gouvernement allemand, en l'occurence celui de Dönitz. Celui-ci cesse d'exister par décret des 4 puissances occupantes le 5 juin 1945, décision confirmée lors de la conférence de Potsdam, le 1er août 1945. Le gouvernement allemand est remplacé par une Commission interalliée qui représentera seule l'autorité jusqu'au début des années 50. Par l'inexistence d'un gouvernement, les limites que le droit international impose normalement aux occupations militaires tombent. Les alliés procèdent sans que n'existent des normes juridiques valables. En fait, l'Allemagne n'existait plus et, en conséquence, il n'y avait plus de “prisonniers de guerre” allemands ; ceux-ci étaient traités comme des apatrides, comme des sujets dépourvus de droits.

Schwinge dénonce, dans son texte, 3 pratiques en contradiction avec les conventions de La Haye :

- 1) L'arrestation automatique des suspects et leur concentration dans des “camps d'internement” ;

- 2) rien n'avait été prévu pour le traitement des prisonniers de guerre en Allemagne ; des centaines de milliers d'hommes sont massés sans abris, ne reçoivent aucune nourriture digne de ce nom et ne disposent pas des moindres installations d'hygiène ; par ailleurs, les Français négocient avec certains Américains la livraison d'un million de prisonniers de guerre allemands, afin de “reconstruire la France”. Clay s'y opposera, traitant ce maquignonnage de « marché d'esclaves ».

- 3) La justice militaire américaine procède de manière incohérente, selon la plus ahurissante des fantaisies ; elle devait essentiellement traiter des affaires de droit commun mais parfois aussi des cas plus compliqués, pour lesquels ses juges n'avaient aucune compétence.

Ces abus sont des conséquences directes des élucubrations de Morgenthau. Caspar von Schrenck-Notzing, dans sa contribution, explique les implications politico-culturelles de l'occupation américaine : la “rééducation” (euphémisme pour “lavage de cerveau”) et son corollaire immédiat, la crise d'identité qui a ravagé une ou 2 générations d'Allemands et fait perdre à l'ensemble des Européens toute compréhension globale de leur histoire.

L'initiative du Professeur Willms et de W. Grabert, mérite certes une plus grande attention que cette simple recension. L'ampleur des interrogations, la pertinence des bilans qui font ce livre montrent à quel point cette “question allemande”, non résolue, récapitule le malaise européen, les nostalgies libertaires qui tourmentent tous les peuples soucieux de leur auto-détermination, la crise actuelle du marxisme, détaché de ses racines historiques et perdu dans des spéculations souvent sans objets...

♦ Bernard Willms (Hrsg.), Handbuch zur Deutschen Nation, Band 1 : Geistiger Bestand und politische Lage, Hohenrain-Verlag, Tübingen, 1986, 457 p.

► Detlef BAUMANN, Vouloir n°31, 1986.

Le principe « Nation »

[L'organisation médiévale des cités repose sur I'indigénat. Milices et universités sont organisées selon l'appartenance locale de leurs membres. Ci-dessous, la splendide Halle aux Draps d'Ypres, reconstruite après la Grande Guerre. Le Moyen Âge européen a bien démontré qu'universalité et indigénat faisaient bon ménage et permettaient à chaque spécificité de s'exprimer sans trop d'entraves]

Spéculer sur l'identité nationale ou sur la réalité du fait “nation”, voilà bien une activité qui a connu un regain étonnant en Allemagne depuis le début de notre décennie. Une enquête théorique particulièrement fouillée et réussie a été celle de Tilman Mayer (références infra). Pour Mayer, dont la démarche est proche de celle de Bernhard Willms, élaborer une “théorie de la Nation”, c'est se situer d'emblée dans le domaine d'une philosophie pratique et non entamer une quête oiseuse ou sentimentale. Mayer, dans son livre, a eu l'intelligence et la pertinence de définir le contenu du terme “nation” au départ d'une enquête étymologique.

Spéculer sur l'identité nationale ou sur la réalité du fait “nation”, voilà bien une activité qui a connu un regain étonnant en Allemagne depuis le début de notre décennie. Une enquête théorique particulièrement fouillée et réussie a été celle de Tilman Mayer (références infra). Pour Mayer, dont la démarche est proche de celle de Bernhard Willms, élaborer une “théorie de la Nation”, c'est se situer d'emblée dans le domaine d'une philosophie pratique et non entamer une quête oiseuse ou sentimentale. Mayer, dans son livre, a eu l'intelligence et la pertinence de définir le contenu du terme “nation” au départ d'une enquête étymologique.

« Natio » : de Cicéron à l'acception médiévale

Natio ou Nascio, chez Cicéron, c'est la déesse qui préside à l'acte de naissance, comme nous l'explique le Historisches und Geographisches Allgemeines Lexikon de Bâle, publié en 1726. Le dictionnaire de Roth, datant de 1571, est plus concis : natio y signifie “naissance”. Dès la fin du XIVe siècle, natio ou, en français, “nation”, signifie déjà, en gros, ce que nous entendons par “nation”, au sens de “peuple” (Volk), aujourd'hui. Natio, mot employé seulement en latin et non dans les langues dites vulgaires, ne correspond pas à l'ensemble démographique soumis à un même régime politique ; ainsi, les manuscrits de l'époque carolingienne signalent que le Regnum Francorum est constitué « ex diversis nationibus » (de nations diverses). Natio se réfère donc à l'appartenance ethnique et non à l'appartenance politique.

Plus tard, les universités médiévales répartissent leurs étudiants en nationes, c'est-à-dire selon leur ethnie. À l'Université de Paris, les Franciens sont les habitants des évêchés de Reims, Bourges, Tours et Sens (qui englobe les Méridionaux, les Hispaniques et les Italiens) ; les Normands viennent du diocèse de Rouen ; les Picards viennent des régions romanophones au nord de Paris et regrouperont un moment les étudiants issus des diocèses de Liège et d'Utrecht, ultérieurement inscrits à la Nation d'Allemagne ; enfin, les Allemands, qui prennent la rélève, en 1437, des “Anglois”, et comptent 2 sections : les Scoti, originaires des Îles Britanniques, et les Germani ou Continentes, Germains du continent. Dans les Conciles, les représentants de l'Église étaient également répartis en nations (France, Allemagne, Italie, Angleterre, puis, à partir de 1416, Espagne).

Complexité, réalité, universalité, ethnicité

Étymologiquement donc, le terme “nation” implique l'idée de commune appartenance, de consanguinité, d'indigénat et d'homogénéité culturelle, même s'il a servi à désigner ultérieurement des entités politiques volontaristes, produits de plébiscites quotidiens. Tenir compte des facteurs divers et complexes qui interviennent dans le concept même de nation, c'est adopter cette philosophie pratique, soucieuse d'appréhender le réel dans sa totalité comme le réclame Mayer. L'oubli du fait national, dit Willms, reflète une perte du sens du réel et Mayer partage son avis.

La question essentielle, à ses yeux, c'est de savoir si les nations naissent de constellations historiques fortuites ou si elles émergent sur base de substances historiques de longue durée, c'est-à-dire d'ethnies. Quatre théorèmes doivent présider, écrit Mayer, toute réflexion sur le fait “nation” :

- 1) Le théorème de complexité : tout fait national doit être exploré dans sa multidimensionalité et l'historien doit éviter l'écueil de l'auto-centrisme, c'est-à-dire interpréter les autres faits nationaux selon des critères pertinents pour sa propre nationalité.

- 2) Le théorème de la réalité : les nations sont des réalités incontournables, ancrées dans le concret. Toute philosophie politique concrète doit en tenir compte.

- 3) Le théorème de l'universalité : le facteur “nation” est présent sur tout le globe, qui offre au regard de tout observateur serein l'image d'un pluriversum, où s'affrontent des nations concrètes.

- 4) Le théorème d'ethnicité : la présence ou l'absence de facteurs ethniques détermine si une nation est une nation-État ou un État-nation, si les facteurs naturels de l'ethnicité ont la prééminence ou le dessous par rapport aux facteurs de puissance brute.

ethnos et demos

Les formes de “communautarisation” (Vergemeinschaftung) que sont les nations sont plurielles et multiples. Toutefois, écrit Mayer, 2 types de “communautarisation” nationale se juxtaposent. Toute nation se différencie intérieurement en ethnos et en demos. Le demos de la nation peut reposer sur un seul peuple (un seul substrat populaire), sur une partie de peuple ou sur plusieurs peuples ou groupes ethniques. Les personnes individuelles sont “nées” au sein de ces peuples, d'où leur origine/originalité ethno-spécifique. Le demos constitue la base de la légitimité démocratique mais l'intégrité ethnique de base, sous-jacente, n'est pas à la disposition du demos, écrit Mayer. En vertu de la spécificité et des constellations d'ordre ethnique (puis religieuse et sociale), on distinguera 2 voies différentes d'accès au statut de nation : la voie ethno-nationale (nationalismes allemand, flamand, irlandais, slaves, grec, scandinave, gallois, écossais, etc.) et la voie étatique (nationalismes espagnol, français, britannique, italien, brésilien, mexicain, américain, etc.).

La voie ethno-nationale parie sur l'ethnos, tandis que la voie étatique parie sur le demos. Pour Mayer, nous rencontrons ici le hiatus entre le peuple et l'État, entre la substance biologique/culturelle et l'idéalisme politique. Pour lui, le « demos de la nation n'a pas le droit de toucher à l'intégrité ethnique qu'il est amené à rencontrer de par le devenir historique et naturel et duquel il est issu ; en revanche, l'ethnos de la nation ne constitue pas, politiquement parlant, un ordre en soi, mais est soumis au demos, au sein duquel il s'actualise politiquement » (p. l71). Les peuples ont donc le droit de préserver leur spécificité ethnique.

Le monde est un pluriversum

La forme de “communautarisation” qu'est la nation existe universellement. Penser l'humanité comme une unité politique, c'est, dit Mayer, aujourd'hui comme pour l'avenir, une mauvaise utopie, car il est exact et empiriquement vérifiable que l'humanité est nationalement individuée. C'est là un fait que nient les idéologies capitaliste, marxiste-léniniste et raciste, dans le sens où cette dernière nie le droit de toutes les races à se faire valoir, sauf une (l'aryenne ou la juive, par ex.). Le monde est un pluriversum, où chaque spécificité a droit à la parole, et ce pluriversum est irréductible à quelqu'unum que ce soit.

Coopération et coordination entre les nations se déduisent de la situation concurrentielle (voire conflictuelle) qui existe entre les diverses entités nationales. Toute concurrence ou tout conflit qui vise à l'anéantissement d'une nation est condamnable sur les plans moral et politique car cela conduit à la destruction ou l'amenuisement du pluralisme des nations. Seul ce pluralisme, couplé à un respect des intérêts différents que peuvent faire valoir les nations, garantit une base solide à toutes les tentatives de coopération et de relations entre les nations.

L'auto-identification nationale active peut osciller, varier, tandis que l'identification anormale à un modèle étranger, généralement passive, indique qu'il y a un besoin refoulé d'identification active et cohérente (ex.: l'américanisation en RFA ou l'universalisme anti-ethnique de l'intelligentsia parisienne). Le phénomène d'oscillation, répérable historiquement dans les auto-identifications nationales, tient au fait que des aspirations très diverses peuvent cohabiter dans les cerveaux des nationaux : ainsi, en Allemagne, la conscience nationale est tiraillée entre l'interprétation qu'en donne la RFA et celle qu'en donne la RDA ; entre une allégence à l'Occident et/ou à la CEE et une nostalgie des frontières de 1937 ; entre le destin occidental et le destin oriental de la germanité ; etc. Ce choix entre des orientations multiples, toutes plausibles et justifiables historiquement, se complique encore par la présence des idéologies qui refusent le facteur national (marxisme, capitalisme, etc.).

L'ère des États nationaux n'est nullement close

L'État national (c'est-à-dire l'État qui se base sur une ethnicité particulière) fait montre actuellement d'une efficacité déficitaire. L'imbrication des nations dans des blocs supra-nationaux, dirigés par des superpuissances pluri-ethniques, empêche la résolution militaire des problématiques nationales, comme, nous l'enseignent les exemples de l'Allemagne et de la Corée. Le conflit entre 2 morceaux de nations dégénérerait en un conflit mondial, par lequel la substance ethnique allemande ou coréenne serait annihilée. Ce déficit de l'État national permet aux idéologèmes a-nationaux de s'imbriquer dans les tissus sociaux et, simultanément, de bénéficier de l'accroissement formidable des réseaux de communications. Mais malgré ce recul apparent, l'ère des États nationaux n'est nullement close. La réalité politique globale demeure dans la logique des États nationaux.

En constatant l'oscillation éventuelle des auto-identifications nationales et le défi que lance l'accroissement des réseaux de communications, Mayer en vient à affirmer que la réalité “nation” ne saurait être explicitée de manière simpliste par une quelconque théorie mono-causale. La complexité et la multidimensionalité du phénomène “nation”, impliquent que toute question nationale est, plus justement, un ensemble de questions nationales. Toute réduction conceptuelle du phénomène “nation” mène à une caricature de la réalité, où la nation n'est plus tout ce qu'elle est, mais un artifice intellectuel, une petite scène de théâtre où se joue une abstraction (Freyer).

L'approche multidimensionnelle du phénomène “nation” autorise un optimisme d'action : elle permet de forger un modèle “national” universellement valable, non taillé au bénéfice d'une seule nation, exportable partout. L'approche multidimensionnelle relève d'un système ouvert, capable de se moduler sur n'importe quelle réalité nationale et d'intégrer et d'assimiler toutes les données particulières à telle ou telle entité ethnique/nationale, tout en répondant au critère de “défi-réponse” (challenge-and-response), théorisé par Toynbee et Ortega y Gasset.

L'intérêt de la démarche de Mayer, c'est son point de départ théorique, le noyau ethnique de la nation X ou Y, étayé par une approche étymologique cohérente du fait national, où il apparait que “nation” signifie “naissance” et non adhésion à un modèle étatique, à l'instar de la conception française-jacobine que moquait Jordis von Lohausen en disant que l'on devenait français comme on devient musulman ou membre d'une secte. Le débat français actuel, qui tourne autour du code de la nationalité, devrait impérativement faire référence à l'ouvrage de Mayer, qui expose de manière magistrale et fouillée une théorie de la “nation” capable de gommer les incohérences ethnocidaires du code français actuel de la nationalité. Mais Mayer ne se borne pas à mettre le phénomène d'ethnicité à l'avant-plan : pour forger un idéal “national” viable et universel (ce qui ne signifie pas “universaliste”), il faut également analyser les théories nationales, produites par les ethnos de la planète.

Les classifications théoriques des “nationalismes”, celles de Carlton J.H. Hayes, de Hans Kohn, de Th. Schieder, de Miroslav Hroch, d'E.R. Carr, etc., sont trop peu connues dans l'espace linguistique francophone, bien qu'elles mériteraient de l'être, surtout parce qu'elles pourraient très efficacement contribuer à nous donner l'information diversifiée nécessaire à l'élaboration d'une conception non réductionniste de la nation. L'étymologie de “nation”, avancée par Mayer, avec le savoir encyclopédique informatif des historiens “taxinomistes” du nationalisme, permet une saisie organique de la diversité et du devenir du monde, au-delà des schémas mécanicistes réductionnistes des idéologies qui nient les faits nationaux.

Faits nationaux incontournables qui ne doivent pas nécessairement susciter le repli sur soi, mais, sereinement, promouvoir, si besoin s'en faut, des alliances, des regroupements à l'échelle continentale, des regna défensifs contre les super-gros qui, à l'instar du regnum francorum des IXe et Xe siècles, resteraient constitués ex diversis nationibus.

♦ Tilman Mayer, Prinzip Nation : Dimensionen der nationalen Frage am Beispiel Deutschlands, Leske + Budrich, Leverkusen, 1986, 267 p.

► Luc Nannens, Vouloir n°40/42, 1987.

Identité allemande et idée nationale : Le combat du Professeur Willms

Identité allemande et idée nationale : Le combat du Professeur Willms

Professeur à Bochum et rédacteur-en-chef de la célébrissirne revue berlinoise de politologie Der Staat, Bernard Willms est, aujourd'hui, le théoricien le plus avisé et le plus pertinent de l'idée/idéal “national(e)”. En effet, Willms est parvenu à théoriser, d'une manière on ne peut plus systématique, le fait “nation”, à la lumière de “sa” propre nation, la nation allemande. Son premier maître-ouvrage en ce domaine, Die deutsche Nation : Theorie, Lage, Zukunft (1985), brossait un tableau complet de ce que doit être une politologie nationale cohérente et systématique ; pour lui, disciple de Hobbes et de Carl Schmitt, la nation est un fait objectif, pas une valeur, car une valeur est toujours contestable et l'engagement pour une valeur, quelle qu'elle soit, conduit à des absolutisations génératrices de guerres civiles. De ce fait, la “nation”, en tant que phénomène concret incontournable, en tant que donnée concrète irréductible, est plus compatible avec le principe démocratique de non-absolutisation (l'absolutisation d'une valeur est, par principe, anti-démocratique) que les idéologèmes confessionnels, libéraux ou sociaux-démocrates.

À partir de la concrétude de la nation, héritée de la géographie et de l'histoire, Willms conçoit une citoyenneté ancrée dans la spécificité d'un peuple et qui, surtout, permet de déployer une protection juridique efficace des citoyens, dérivée de leurs besoins propres et correspondant à leur destin propre. Parfaitement adaptée à une population donnée, une telle protection est la seule garante possible des droits des citoyens (cf. M. W. Kamp, « Le concept de nation selon B. Willms », in : Vouloir n°19/20, 1985).

Un droit et une politique conformes aux spécificités identitaires

Le recul de la politologie nationale a créé un vide en Allemagne. Un vide théorique d'abord puisque les traditions politologiques dérivées de l'idéalisme allemand, de Fichte, Treitschke, etc., ont été abandonnées et n'ont plus été approfondies, confisquant du même coup au peuple allemand la possibilité d'élaborer un droit et une praxis politique concrète en accord avec ses spécificités identitaires. Un vide existentiel ensuite, puisque, sans pleine souveraineté, le peuple allemand n'a pas de droits pleinement garantis : accomplir un service militaire en RFA, c'est accomplir un service militaire dans une armée entièrement inféodée à l'OTAN et donc dépendante de Washington et de la volonté politique américaine. Le soldat allemand est involontairement mercenaire et condamné à lutter pour des intérêts étrangers, peu soucieux de la préservation de son identité.

Pour Willms, le peuple allemand, en perdant ses traditions intellectuelles, a perdu le pouvoir de cerner son identité (de prendre sereinement acte de “son” réel) et d'articuler une praxis politique en conformité avec cette identité. Conséquence : le déficit en matière d'identité postule un droit imprescriptible à la “résistance” (Widerstand). « Identität und Widerstand », tel est le titre d'un recueil d'articles sur la misère allemande actuelle que Willms a fait paraître récemment.

La fin de l'après-guerre

Quel est l'arrière-plan de cette misère allemande ? Il présente de multiples facettes et relève d'une franche complexité. Globalement, c'est-à-dire à l'échelle du globe, la misère allemande contemporaine a pour toile de fond la “fin de l'après-guerre”, processus qui s'est déroulé en plusieurs étapes. Il y eut d'abord le mouvement de décolonisation, suite logique des guerres mondiales, puis, l'affrontement entre les super-gros, ex-alliés, accompagné d'une course aux armements nucléaires totalement irrationnelle. Du point de vue européen, il est essentiel de savoir que le destin européen se joue désormais dans le cadre de cette confrontation planétaire entre les super-puissances.

Mais ce cadre, pour les Européens, est loin d'être idéal. L'idée d'unité du continent est irréalisable et la CEE, qui veut théoriquement cette unité, ne s'adresse qu'à une portion occidentale de l'Europe. La cassure Est-Ouest, avec pour résultat la division allemande, n'a pas apporté à l'Europe un surplus de sécurité. Au contraire, le centre de notre continent, la Mitteleuropa, au lieu d'être un bastion de paix, est une zone de confrontation aigüe et d'instabilité permanente. L'intérêt de tous les Européens, c'est donc de sortir de ce contexte pourri qui leur confisque tout destin.

Le zôon politikon appartient à une nation

Après ce constat, qui oblige nos imaginations à se mobiliser pour retrouver un destin, Willms nous invite à adopter l'idéal national pour sortir de l'impasse. Pourquoi ? Parce que les seuls faits tangibles et concrets que nous ait légués l'histoire, ce sont les “nations”. L'histoire ne nous a pas laissé un “One World” ni une “société sans classe planétaire”. Le monde, au contraire, nous présente une “pluralité de sujets politiques”.

Depuis Aristote, écrit Willms, nous savons que l'homme est un zôon politikon, ce qui signifie, qu'il n'existe concrètement que dans une communauté politique déterminée et que, subséquemment, il ne peut avoir d'identité que de cette façon. Les communautés politiques sont plurielles et diverses et les hommes, tous les hommes, sont ainsi répartis dans des “nous”, des collectivités politiques strictement individuées, reflétant une grande diversité d'intérêts et de potentialités. Ces intérêts et potentialités s'expriment diversément et cette diversité est postulée par la nécessité brute et vitale de faire face à des aléas naturels et historiques, chaque fois différents selon les circonstances.

Cette nécessité vitale, ce Dasein sous-tendu d'élémentaire, est incontournable et, dès lors, affirme Willms, il est impossible de substituer à l'idée bien concrète de nation une idée qui lui serait “supérieure”, sans aussitôt perpétrer un acte hypocrite : celui de traduire, par une formule de nature idéologique, une volonté de domination, d'impérialisme ou de colonialisme. Ainsi, l'idée de “socialisme universel” sert les desseins de l'impérialisme soviétique, tandis que l'idéal démocratique des droits de l'homme sert la machine politico-économique yankee, égratignant, tous deux, dans la foulée, les souverainetés concrètes des puissances plus petites, en injectant, dans leurs tissus sociaux, des ferments de décomposition par le biais de sectes partisanes, défenderesses de ces idéaux abstraits.

La nation : une lutte constante pour l'identité

Il est aisé de déduire, de la théorie de Willms, les effets pervers des idéologies mondialistes : elles arasent les droits concrets et diversifiés des peuples et, ce faisant, laissent, des beaux édifices identitaires, une bouillabaisse de droits mutilés, handicapés et stérilisés par les abstractions. Si la genèse des nations est souvent le produit de conflits entre voisins, cette omniprésente et ubiquitaire conflictualité n'est pas, comme le font accroire les tenants du pacifisme internationaliste, une boucherie inutile, dépourvue de sens, mais, toujours, une “lutte pour le droit”, car tout droit constitue, sans exception, un système qui réclame, des citoyens et pour les citoyens, la reconnaissance d'un statut précis, qui, lui, ne peut être pure construction théorique ni tomber du ciel. Ce statut, l'histoire l'accouche, souvent dans les douleurs. La tâche du politique, selon Willms et Julien Freund, c'est de reconnaître ce statut — et son identité — et d'articuler cette prise en compte dans la praxis historicisante du peuple et de ses chefs.

Auto-affirmation des peuples, reconnaissance mutuelle de leurs spécificités

Cette saisie du politique, que nous enseignent l'Alsacien Freund et son homologue du la Ruhr, Willms, implique une imbrication des citoyens dans un cadre politique accessible, compréhensible et respectueux de leur identité et des droits qui défendent cette même identité. Les super-gros, eux, dit Willms, constituent des impasses dans l'évolution historique de l'humanité : ils sont gigantesques comme des dinosaures et, à l'instar de ces reptiles anté-diluviens, n'ont pas d'avenir, Il n'est pas fortuit, dit Willms, que les jeunesses de ces super-gros et des États européens qu'ils dominent vivent en permanence un sentiment d'absurde, car les idéo- logies des super-gros sont trop vagues et trop prétentieuses et leur antagonisme met la planète en danger pour un enjeu qui n'en vaut pas la chandelle, qui n'a rien à dire, à suggérer ou à proposer quant à la défense des identités et des droits concrets.

À ce vide de sens, dû au gigantisme, à l’abstractionnisme et au super-fictionnisme ambiant, véhiculé par les médias, seule l'idée d'un concert planétaire de nations libres, gouvernées chacune selon les critères de leur spécificité, peut apporter une réponse. Deux principes simples répondent à l'arasement perpétré par les idéologies dominantes : l'auto-affirmation des peuples et la reconnaissance mutuelle de leurs spécificités intrinsèques.

Universalismes et impérialismes

Instruments des grandes puissances dominatrices, les idéologies universalistes désignent des ennemis qui ne sont pas les ennemis immédiats et réels des peuples soumis à leur emprise. Le jeu du politique est dès lors vicié puisqu'une désignation concrète de l'ami et de l'ennemi s'avère impossible. La mobilisation des citoyens s'effectue au bénéfice de religions laïques, issues des spéculations philosophiques du XVlle siècle. Ces religions désignent des ennemis absolus, contrairement au politique qui ne connaît que des ennemis provisoires, qui peuvent devenir amis demain et alliés après-demain.

Le cas allemand : amis et ennemis

Prenant le cas de l'Allemagne, Willms constate qu'elle a peu, très peu, d'amis dans le concert international d'aujourd'hui. Beaucoup de nations sont indifférentes à la division allemande et seule la Chine populaire a, un jour, exprimé le souhait de voir l'Allemagne réunifiée. Aucun allié de l'Allemagne n'est prêt à entreprendre quoi que ce soit pour accélérer et réaliser la réunification. Willms en conclut que les Allemands doivent soutenir toutes les sympathies manifestées à l'étranger pour l'idée de réunification et montrer combien la confrontation entre les USA et l'URSS, au centre de l'Europe, risque d'engendrer une catastrophe historique sans précédent, dont pâtiraient tous les Européens. Et si les alliés occidentaux de la RFA ne veulent à aucun prix, dit Willms, entendre parler d'une réunification allemande, alors les Allemands doivent au moins demander à l'autre super-gros s'il envisage la réunification et à quel prix. Même si ce super-gros occupe une large portion du territoire allemand et jugule la souveraineté de petits peuples qui ont, jadis, entretenu de bonnes relations avec le Reich.

À l'intérieur, sont ennemis de la nation allemande et de sa spécificité, tous ceux qui, écrit Willms, font prévaloir des intérêts politiques autres que ceux de l'Allemagne, c'est-à-dire autres que ceux qui font avancer la réunification. Tous ceux aussi qui, consciemment ou inconsciemment, se placent au service de puissances étrangères et jouent les “idiots utiles” de l'Ouest ou de l'Est. Dans l'optique de Willms, une telle désignation d'ennemi ne relève pas de la diffamation morale ou d'une amorce de guerre civile, mais d'une prise de conscience politique qui sait que rien n'est plus normal que de dialoguer avec l'ennemi, de l'amener à comprendre notre position et, dans la foulée, à moduler son comportement et ses intérêts dans le sens d'un apaisement au bénéfice de tous.

Les sept péchés capitaux contre l'identité allemande

En conclusion, Willms énonce 7 “péchés capitaux” contre l'identité allemande, dont les effets doivent être combattus constamment puisque l'identité n'est pas une essence stable et fixe mais une “lutte pour l'identité” comme le droit n'est pas un code rigide mais une “lutte pour le droit”, ainsi que l'avait explicité Rudolf von lhering, dans le sillage du romantisme national. Ces 7 péchés sont :

- 1) L'auto-culpabilisation volontaire et sa conséquence: une haine de soi politisée.

- 2) La moralisation du politique avec ce que cela entraîne : une impossibilité à moraliser tout, donc une sensation perpétuelle d'échec. L'impératif, c'est de reconnaître la différence d'essence entre morale et politique.

- 3) Faire de la démocratie libérale un absolu et renoncer à élaborer un modèle national, répondant aux critères de l'identité allemande.

- 4) La servilité à l'égard des vainqueurs de 1945 avec son corollaire: négliger tout esprit d'auto-conservation.

- 5) Reconnaître la division et renoncer à toute auto-détermination.

- 6) Plonger le politique dans un irénisme infécond, qui interdit toute décision et toute affirmation de soi.

- 7) Cultiver la peur (dans la perspective d'une guerre nucléaire) et délayer ainsi toute conscience nationale. Willms admet ici l'inquiétude des Centre-Européens à la perspective d'une confrontation nucléaire sur leur sol mais estime que la peur ne doit pas dominer la pensée ni le politique.

Nouveau Caton germanique, Willms conclut : « Ceterum censeo, Germaniam esse restituendam ». Car, ajoute-t-il, si la Germanie est reconstituée, l'Europe cesse automatiquement d'être 2 glacis des super-puissances extra-européennes et retrouve son indépendance, incarnée dans un concert de nations libres. Chez Willms, le nationalisme allemand n'est pas antinomique d'une restauration européenne. Et sa conception du nationalisme peut être exportée et modulée, selon telle ou telle spécificité.

♦ Bernard Willms, Identität und Widerstand : Reden aus dem deutschen Elend, Hohenrain, Tübingen, 1986, 150 p.

► Luc Nannens, Vouloir n°40/42, 1987.

Les Allemands, leur histoire et leurs névroses

[L'exode vers l'Ouest des paysans de Prusse orientale en 1945]

Vergangenheitsbewältigung, c'est un terme germanique qu'aucun francophone ne retiendra, s'il n'a pas une connaissance assez approfondie de la langue de Gœthe. Que signifie-t-il ? “L'acte de vouloir surmonter le passé” ; dans le contexte de la RFA contemporaine, il s'agit de la volonté de gommer, biffer, araser des mémoires tout ce qui se rapporte objectivement au national-socialisme et aux années de guerre et traquer toutes les traces que cette idéologie et ce régime ont laissées dans la réalité allemande. Sujet généralement tabou, du moins si on veut l'aborder avec un minimum d'objectivité, la Vergangenheitsbewältigung (VB), écrit Mohler dans un brillant essai récent, est un sentiment chargé d'émotions puissantes. Mais un sentiment qui a son histoire, avant d'être devenu la routine et le lot quotidien des Allemands contemporains.

Vergangenheitsbewältigung, c'est un terme germanique qu'aucun francophone ne retiendra, s'il n'a pas une connaissance assez approfondie de la langue de Gœthe. Que signifie-t-il ? “L'acte de vouloir surmonter le passé” ; dans le contexte de la RFA contemporaine, il s'agit de la volonté de gommer, biffer, araser des mémoires tout ce qui se rapporte objectivement au national-socialisme et aux années de guerre et traquer toutes les traces que cette idéologie et ce régime ont laissées dans la réalité allemande. Sujet généralement tabou, du moins si on veut l'aborder avec un minimum d'objectivité, la Vergangenheitsbewältigung (VB), écrit Mohler dans un brillant essai récent, est un sentiment chargé d'émotions puissantes. Mais un sentiment qui a son histoire, avant d'être devenu la routine et le lot quotidien des Allemands contemporains.

Le mirage du sensationnel

Pour Mohler, la VB est objectivement impossible à réaliser parce que le passé est bel et bien passé et que les virtuoses du camouflage, des fumigènes, auront beau jeu d'exercer leurs talents : jamais le passé d'un peuple n'a été entièrement biffé des mémoires, même si des distanciations d'inégale importance ont pu s'opérer. L'histoire referme toutes les plaies et apaise les haines. La VB a essentiellement été véhiculée par les média qui, eux, parient systématiquement sur le sensationnel, donc doivent exclure, pour des raisons pragmatiques et commerciales, toute espèce d'objectivité qui apparaîtrait fade. De ce fait, seuls ceux qui sont représentables comme “anges” à 100 % ou comme “démons” à 100 % intéresseront les média. L'homme normal, le fait banal, eux, ne sont pas instrumentalisables dans la lutte contre l'ennui et la morosité qu'engagent quotidiennement les média.

Kitsch et nazisme

Le nazisme vaincu a dès lors été exploité par les média, assaisonné de sexe et de sadisme, pour prendre le relais de la propagande de guerre américaine, axée sur les fantasmes d'une population abrutie par le puritanisme et le show-business. Armin Mohler se réfère ici au travail de Saul Friedländer (Reflets du nazisme, Seuil, 1982), qui avait critiqué le “kitsch” des productions cinématographiques et journalistiques relatives au nazisme. Cette image irréelle du nazisme peut s'ancrer dans le mental collectif, disent Mohler et Friedländer, parce que nos contemporains n'ont plus une expérience existentielle des horreurs de la IIème guerre mondiale, mais subissent une image “médiatisée” de celle-ci, qui se mue rapidement en une véritable religion-ersatz, constituée de pure négativité. Devant cette religiosité artificielle, créée de toutes pièces, la rationalité obligatoire et l'objectivité nécessaire de l'historien apparaissent comme vectrices de dissensions voire comme sacrilèges ; elles égratignent l'unanimisme religionnaire imposé par les champions de la VB.

Ce phénomène, ce processus, a bien sûr débuté en 1945, dans l'Allemagne écrasée par les bombardements alliés et occupée par les armées française, britannique, américaine et soviétique. Français et Italiens avaient connu plusieurs mois de guerre civile entre amis de l'Allemagne et amis des puissances thalassocratiques anglo-saxonnes, appuyés par les communistes, eux-mêmes soutenus par des prisonniers soviétiques évadés et par des rescapés de la Guerre d'Espagne. Des massacres effroyables plongent le midi de la France et le nord de l'Italie dans une horreur sans nom, mais, rapidement, une sorte d'amnistie, tacite et inévitable, prendra le relais des équipes de fusilleurs hystériques. Les Allemands, vaincus, eux, n'avaient pas le temps de se préoccuper d'historiographie ni d'élaborer une VB en bonne et due forme. La lutte pour la survie matérielle, pour le pain quotidien, la reconstruction de l'habitat urbain ravagé, le regroupement des familles décimées et disséminées, le reclassement des millions de réfugiés de l'Est, etc., ne leur laissaient aucun loisir.

La complicité entre “nazis” et “rouges” en Autriche

Dans les milieux alliés et dans certains milieux allemands, composés d'anti-nazis et d'émigrés revenus sous l'uniforme américain, une volonté se faisait jour d'imposer une “révolution culturelle” qui ferait table rase du passé et dépolitiserait définitivement et sans appel les Allemands : la VB. Mais cette volonté allait d'emblée se heurter à l'obstacle d'une nouvelle répartition géographique des territoires allemands, écartelés entre une zone occidentale, une zone orientale et une Autriche redevenue indépendante. La VB allait prendre dans chaque zone un visage différent.

En Autriche, la VB s'avérera moins totale, pour diverses raisons : 1) les Autrichiens se posent comme les premières victimes de Hitler ; 2) les nazis et les rouges (communistes et sociaux-démocrates) étaient certes des adversaires politiques mais la haine à l'égard de leur ennemi commun, les “noirs-jaunes” du “clérical-fascisme” à la Dollfus, était plus forte que leur inimitié. Dollfus et ses successeurs avaient enfermé militants nazis et rouges dans les mêmes prisons, dans l'espoir qu'ils s'entre-déchireraient. Au contraire, des amitiés profondes et durables se sont nouées dans les geôles cléricales. Sous le régime nazi, les Nazis aidèrent des Rouges et, après 1945, les Rouges aidèrent des Nazis. Ainsi, d'anciens fonctionnaires de la NSDAP passèrent à la SPÖ et devinrent ministres du nouvel État autrichien. Le manichéisme simplet de la VB n'a eu qu'une prise réduite sur les Autrichiens.

Soviétiques et Français

Dans la zone soviétique, seuls les “capitalistes” subirent une épuration et les cadres de la NSDAP furent absorbés dans les rangs des formations socialo-communistes. Selon le point de vue stalinien, une VB était inopportune car un État-satellite, formé de citoyens laminés spirituellement, ne vaudrait pas tripette. La VB, à l'état pur, avec ses zélotes patentés, demeura donc une invention anglo-saxonne, réservée à l'Ouest de l'Allemagne.

Les Français, en tant qu'Européens conscients de la pérennité du fait guerrier, firent montre d'un scepticisme plus sage, dit Mohler, et au lieu de laver les cerveaux selon des méthodes behavioristes, se demandèrent ce qu'ils pouvaient bien faire de constructif avec les Allemands concrets, tombés sous leur juridiction. L'antagonisme entre Gaullistes et Communistes joua un rôle déterminant dans la récupération de cadres antérieurs à la défaite.

La Doctrine Truman offre un répit

La mise en œuvre d'une VB offensive, absolue, resta donc le fait des Anglo-Saxons. En 1947, toutefois, quand est proclamée la Doctrine Truman, le zèle rééducateur initial s'estompe. Avec le début de la Guerre Froide, où l'idée rooseveltienne d'un condominium russo-arnéricain semble être abandonnée par les États-Unis au profit de celle d'un containment (endiguement) des Russes partout dans le monde, la politique mondiale change complètement d'orientation. Le Général Marshall, un pragmatique, reprend en mains la politique étrangère américaine et constate que la position des États-Unis en Europe, capitale pour la bonne santé de leur impérialisme, serait considérablement affaiblie si toute l'Allemagne, sous l'impulsion des communistes ou de néo-nationalistes orientés vers l'Est, échappait au contrôle occidentalo-américain.

Les forces de l'Allemagne, pensait Marshall, devaient être mises au service du maintien américain en Europe : du coup, les Allemands, de vaincus maudits, devenaient, du jour au lendemain, des alliés privilégiés de l'Amérique, du moins selon les discours de propagande. Pour permettre à cette nouvelle propagande de se développer, Marshall, par l'intermédiaire de ses services, fait taire les lobbies anti-allemands et, au nom du patriotisme, les oblige à mettre en sourdine leur hargne à l'encontre du germanisme. Les procès contre les criminels de guerre cessent et les prisons, bien pleines, se vident.

Camp David, 1959 : le retour du condominium américano-soviétique

Mais cette position privilégiée, les Allemands ne vont pas la garder longtemps. Dès que la guerre froide prend fin, l'hostilité des lobbies anti-allemands revient à la surface. Mais dans un contexte différent : la division du monde en 2 blocs fait place à une diversité plus chatoyante, surtout après la Conférence de Bandoung (1955). Le nombre d'État petits et moyens augmente rapidement, qui ne veulent se soumettre ni à Moscou ni à Washington. Devant l'imprévisibilité qui résulte de cette diversification d'instances, les 2 super-gros estiment qu'il est plus utile d'adopter une stratégie commune vis-à-vis de ces nouveautés dérangeantes.

Krouchtchev et Eisenhower se rencontrent à Camp David en septembre 1959 et, tacitement, mettent fin à la guerre froide. Depuis lors, il existe de fait un condominium russo-américain, qui n'a jamais été consigné par écrit mais s'est maintenu jusqu'aujourd'hui malgré les fluctuations de tous ordres qui ont animé la scène mondiale. Schématiquement, ce condominium fonctionne de la sorte : les 2 super-gros sont concurrents tout en étant unis contre les tiers qui mettent leurs hégémonismes en question ; ensuite, ils se ménagent chacun des zones d'influence bien délimitées, où l'autre s'abstient d'intervenir. Khadafi, rappelle Mohler, a subi à ses dépens la logique de ce jeu, au printemps 1986, quand les navires soviétiques ont quitté le Golfe de Syrte juste avant l'arrivée des bombardiers américains.

Une offensive de culpabilisation enclenchée par une provocation

Dès les accords de Camp David de septembre 1959, la jeune RFA perd ses privilèges accordés par Marshall. Elle n'est plus qu'un allié parmi beaucoup d'autres alliés. Les services de désinformation soviéto-tchèques organisent un peinturlurage de croix gammées dans le cimetière israélite de Cologne. Cette scandaleuse profanation, ultérieurement reconnue comme une sinistre provocation par des agents tchèques passés à l'Ouest, permet aux média de crier à la renaissance du “nazisme” et d'amorcer une campagne de culpabilisation. Cette deuxième vague de VB précède directement celle qui fait encore fureur aujourd'hui en RFA et sous-tend la “querelle des historiens”, sur laquelle nous comptons revenir dans ces colonnes (1).

Les vainqueurs américains sont donc arrivés en Allemagne, armés de concepts et de slogans destinés à bouleverser de fond en comble l'image du passé allemand. Pour les Allemands demeurés en Allemagne, ces schémas manichéens, si simplistes, n'avaient pasla moindre pertinence ou objectivité. Vaincus, il leur restait trois possibilités : accepter une culpabilité absolue, renier toute espèce de culpabilité ou se retirer du débat. Tous ceux qui ont un minimum de discernement pour juger la nature humaine sauront automatiquement que la grande majorité a choisi la troisième solution, en sachant imiter l'attitude culpabiliste aux moments voulus ou quand cela s'avère socialement rentable. Face à cette majorité silencieuse : des groupes actifs du culpabilisateurs, soutenus par les média et la nouvelle intelligentsia, et des cénacles, souvent nationalistes, qui nient farouchement, avec de bons arguments historiques, la culpabilité absolue et exclusive du Reich.

Le conflit des générations

La VB est également le produit d'un conflit de générations, écrit Armin Mohler. Les pères, revenus des campagnes de Hitler, infatigables reconstructeurs de leur pays ravagé, se heurtent aux fils, dorlotés par les bienfaits du miracle économique. Ces enfants de l'abondance s'engouent pour une philosophie néo-marxiste qui se mue rapidement en sectarisme irréaliste, car la RFA est, avec la Suède, un des États sociaux les plus perfectionnés que l'histoire ait généré. La dimension de “lutte des classes” perd sa raison d'être dans une société où la classe ouvrière est pourvue de droits dûment consignés et pratiqués et reçoit des salaires plus que corrects. La démonisation du passé, démarche artificielle et sans objet concret, prend la place des luttes objectives dans le mental messianique des plus jeunes générations issues du miracle économique. La psychose concentrationnaire, cultivée par une intelligentsia culpabilisante et parasitaire, se met à hanter l'opinion publique ouest-allemande et atteint son sommet lors des projections répétées du feuilleton américain Holocauste.

L'Allemand, l'humanité germanique, sont posées comme responsables d'une horreur inégalée et inégalable dans l'histoire. Les réalisateurs d'Holocauste bénéficient de relais au sein même de la société allemande : ceux que Mohler, narquois, nomme les “superviseurs” de pensée. Parmi eux, des anciens nazis, particulièrement fanatiques et activistes sous Hitler, recyclés dans l'anti-nazisme hollywoodesque. Ce sont ces hommes-là, dit Mohler, qui, fidèles à leur vocation d'inquisiteurs, se montrent les plus zélés défenseurs des niaiseries de la VB. En 1979, avec la projection d'Holocauste, la VB atteint son point culminant ; entre 1980 et 1982, elle connaît un reflux ; en 1984, elle revient à la charge avec les festivités organisées pour le quarantième anniversaire du débarquement des troupes des thalassocraties en Normandie. En 1985, c'est le psycho-drame de Bit-burg ; en 1986, c'est le vaudeville hystérique et maniaque autour de l'élection de Waldheim.

Un libéralisme absolu et irréel

La VB est mise, dit-on, au service de la cause libérale et démocratique. Elle est nécessaire, ajoute-t-on, pour que l'Allemagne adhère enfin pleinement aux idéaux éclairés de l'Occident. Pour éliminer les scories dune pensée et d'une praxis politiques allemandes, basées sur l'idée de communauté populaire, il faut défendre et illustrer un libéralisme absolu, un libéralisme de zélotes affairés. Pour Mohler, un tel libéralisme pur et absolu n'est ni réel ni réalisable ; en Occident, c'est-à-dire en France et dans les pays anglo-saxons, le libéralisme est viable parce qu'il n'est pas pris à la lettre ni conçu de manière absolue.

Pour les Français et les Anglo-Saxons, le libéralisme est un article d'exportation, un label d'humanisme, un vocable de pure propagande, écrit Mohler, qui cache une praxis qui, elle, n'a rien de libéral. La tentative ouest-allemande d'acclimater en Europe Centrale un libéralisme absolu par le truchement d'une “loi fondamentale” (Grundgesetz) sera perçue avec amusement par les Occidentaux qui verront, dans cette pratique, une manie supplémentaire du perfectionnisrne germanique. Pour les alliés, tant que l'ours germanique est absorbé par la tâche irréalisable de fabriquer un libéralisme pur, il est facilement manipulable, donc inoffensif.

L'angoisse devant la “décision”

Malgré le culte des vocables “Liberté” et “Égalité”, commun à tout l'Occident, Français et Anglo-Saxons ont toujours su, dans l'orbite du politique, les utiliser de manière strictement “instrumentale”, en laissant, à l'homme politique, l'occasion de trancher, de décider. Car sans la “décision”, aucune structure étatique, aucune instance politique n'est viable. Certes, la “décision” comporte des risques mais ceux-ci sont inévitables. La tentative d'exclure tous risques potentiels, en pré-programmant tout agir jusque dans les moindres détails, recèle un danger : celui d'aborder un réel qui finit toujours par produire le contraire de nos espérances et de nos calculs et de nous retrouver, ipso facto, désarmés devant ses ruses. La décision de l'homme politique répond à une situation concrète qui exige une réponse prompte. Dans l'Allemagne soumise aux principes de la VB, tout acteur politique vit dans l'angoisse de devenir un “criminel” s'il agit, décide, tranche.

L'angoisse que suscite la “décision” politique est un produit direct de la VB. Face à chaque situation qui appelle une solution, on se demande ce qu'aurait bien pu faire Hitler et... on se décide pour le contraire. Le fantôme de Hitler, instrumentalisé par la VB, exclut toute responsabilité personnelle, avec l'intention d'extirper le mal de la planète. Depuis 200 ans, il existe, en Allemagne, comme ailleurs en Europe et aux États-Unis, une caste de personnages qui se donnent pour profession de fabriquer des opinions. Nous pourrions l'appeler le “quatrième pouvoir”.

Cette caste est douée d'extraordinaires facultés d'adaptation ; elle épouse toujours, avec une formidable fébrilité, les manies et obsessions des partis au pouvoir. En 1945, de thuriféraire du nazisme, elle passe, par une mue-éclair, au super-démocratisme. Un nouveau clergé voit ainsi le jour, qui soumet, sous sa férule morale, les trois pouvoirs habituels des démocraties libérales. Ce “quatrième pouvoir”, cléricalisme laïc, impose une sphère d'opinions anti-politiques jusqu'à la moëlle, évite les thèmes controversés mais non résolus et laisse à l'étranger le soin de “décider” pour les Allemands à la place des Allemands.

Le “Quatrième Pouvoir”

[Pour Armin Mohler, l'effervescence de 1968 a davantage bouleversé l'intelligence allemande que la défaite de 1945. En 1945, les fondements de la culture allemande n'avaient pas été ébranlés. Après 1968, un nouveau clergé d'intellectuels se charge d'éradiquer tous les fondements de la pensée allemande, pour ne laisser que des ruines. Le tout, au nom d'un anti-fascisme sans objet]

Pour Mohler, l'avènement de ce “quatrième pouvoir”, souhaité par les États-Unis, ne date pas vraiment de 1945, quand les Allemands, déshérités par la guerre, ne pensaient qu'à la reconstruction, mais de 1968, quand, par le truchement de la révolte étudiante, s'est opéré une césure profonde au sein de l'intelligence allemande. En 1945, le culte national-socialiste du “Führer” fit place à un certain scepticisme mais les valeurs traditionnelles allemandes, celles véhiculées par Gœthe, l'idéalisme philosophique, la famille, le bien public, etc., demeuraient présentes dans tous les esprits. La nation avait subi un traumatisme profond mais n'était pas intellectuellement désorientée.

Pour Mohler, l'avènement de ce “quatrième pouvoir”, souhaité par les États-Unis, ne date pas vraiment de 1945, quand les Allemands, déshérités par la guerre, ne pensaient qu'à la reconstruction, mais de 1968, quand, par le truchement de la révolte étudiante, s'est opéré une césure profonde au sein de l'intelligence allemande. En 1945, le culte national-socialiste du “Führer” fit place à un certain scepticisme mais les valeurs traditionnelles allemandes, celles véhiculées par Gœthe, l'idéalisme philosophique, la famille, le bien public, etc., demeuraient présentes dans tous les esprits. La nation avait subi un traumatisme profond mais n'était pas intellectuellement désorientée.

Le pseudo-anti-fascisme, qui fait rage depuis une vingtaine d'années, lui, cherche à laminer tous les points d'orientations et à criminaliser toutes les valeurs, sous prétexte que, d'une façon ou d'une autre, elles auraient secrété le nazisme. L'anti-fascisme ainsi conçu perd sa raison d'être puisqu'il ne protège plus les esprits contre une praxis politique qu'il juge perverse (et c'est son droit), mais s'attaque au noyau identitaire le plus profond et le plus légitime de la nation.

Horreurs hitlériennes et génocide irlandais

Cette volonté de promouvoir un libéralisme pur, expurgé de toute faculté de décision, et cette entreprise de destruction arasante de tout noyau identitaire allemand, forment la toile de fond d'un “messianisme culpabilisateur”, déconnecté du réel historique et politique. Le libéralisme pur et l'arasement anti-culturel sont censés interdire toute réapparition de l'inégalable “horreur hitlérienne” et faire accroire au public allemand qu'il a été le responsable imprescriptible de crimes contre l'humanité. En guise de cure contre la névrose que cette pratique suscite, Mohler suggère d'étudier l'histoire irlandaise, avec ses 8 siècles d'horreurs, de massacres, d'esclavage, d'arbitraire et de pillages, perpétrés par les Anglais. Une politique de génocide à l'encontre de l'Irlande a été, à intervalles réguliers, dûment programmée dans certaines officines londoniennes.

Conclusions

Conclusion de l'essai de Mohler, prélude à un livre à paraître : la VB doit disparaître du mental ouest-allemand contemporain. Pourquoi ?

- 1) Parce qu'elle n'est plus qu'un instrument pour faire de la politique, pour se propulser aux bonnes places avec l'appui des média et qu'ainsi, dépourvue de désintéressement, elle perd toute justification morale.

- 2) Parce qu'elle rend aveugle à la complexité du réel.

- 3) Parce qu'elle nous interdit d'utiliser l'expérience historique pour corriger les effets négatifs des théories absolues, énoncées de nos jours. Si l'histoire est criminelle, on ne peut, logiquement, utiliser des exemples historiques pour dénoncer telle ou telle praxis contemporaine ou pour avertir du danger de telle ou telle idéologie.

- 4) Parce que l'alibi “Hitler” n'a été que trop utilisé. Hitler est devenu la figure la plus connue de tout le globe : ni Staline ni Mao ni Gandhi ne pourraient se vanter de le dépasser en popularité (même si cette popularité est négative). Hitler, écrit Mohler, meut davantage l'âme des Allemands aujourd'hui que du temps où il était au pouvoir, pour la simple raison que les figures symboliques négatives sont plus efficaces que les positives. Hitler est devenu synonyme de “criminel”, ce qui implique qu'un crime concret d'aujourd'hui est d'emblée minimisé au regard des crimes réels ou imaginaires attribués à Hitler.

- 5) Parce que la VB crée ce qu'elle a combattu au départ : la désignation d'un peupie comme bouc émissaire. Si pour les Nazis, c'était les juifs, pour les protagonistes de la VB, ce sont les Allemands.

Une mise au point que Mohler, citoyen helvétique, se devait de faire, par sympathie pour les Allemands, au milieu desquels il vit à Munich. Sa démonstration nous permet de percevoir les mécanismes d'aliénation qu'a imposé une certaine intelligentsia depuis 1945, pour occulter l'histoire de toute l'Europe et, par là, juguler son élan vers l'indépendance, vers les décisions qui lui permettraient de retrouver un destin.

♦ Bernard WILLMS (Hrsg.), Handbuch zur Deutschen Nation, Band 2 : Nationale Verantwortung und liberale Gesellschaft, Hohenrain Verlag, Tübingen, 1986, 685 p.

La contribution d'Armin Mohler s'intitule « Im Dickicht der Vergangenheitsbewältigung : Analyse eines deutschen Sonderweges » et s'étend de la page 35 à la page 107 du volume édité par le Professeur Willms. Dans nos livraisons ultérieures, nous reviendrons sur les contributions des autres auteurs de cet ouvrage collectif.

► Willy Pieters, Vouloir n°40/42, 1987.

Note