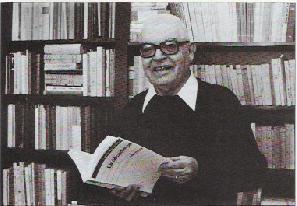

Freund

L'Europe est en décadence, malgré ses réussites technologiques, parce qu'elle ne croit plus en ses propres valeurs. Surmontera-t-elle cette crise ? Reviendra-t-elle à des valeurs traditionnelles ou en créera-t-elle de nouvelles ? Conservera-t-elle son identité ou l'abdiquera-t-elle face à un mondialisme triomphant ? Telles sont les questions fondamentales qui se posent aux peuples européens et auxquelles répond l'éminent sociologue Julien Freund.

L'Europe est en décadence, malgré ses réussites technologiques, parce qu'elle ne croit plus en ses propres valeurs. Surmontera-t-elle cette crise ? Reviendra-t-elle à des valeurs traditionnelles ou en créera-t-elle de nouvelles ? Conservera-t-elle son identité ou l'abdiquera-t-elle face à un mondialisme triomphant ? Telles sont les questions fondamentales qui se posent aux peuples européens et auxquelles répond l'éminent sociologue Julien Freund.

***

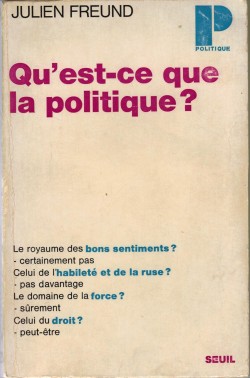

• I – Ancien directeur de l'UER des sciences sociales de l'université de Strasbourg, vous êtes l'auteur, entre autre, du fameux Qu'est-ce que la politique ?. Ne pensez-vous pas que parmi les causes intellectuelles et spirituelles de la décadence européenne, vient en premier lieu le pluralisme des valeurs ?

Par sa nature même, la valeur implique la pluralité. Là où il n'y aurait qu'une seule valeur, il n'y aurait pas de valeur du tout, faute de toute comparaison possible, fondement de toute évaluation. Une chose vaut plus qu'une autre, ou bien moins, ou bien elle lui est équivalente. Autrement dit, les valeurs sont distribuées sur une échelle, suivant qu'elles sont supérieures ou inférieures à d'autres ou encore équivalentes. Or le rapport de supériorité à infériorité s'appelle hiérarchie. Quiconque utilise la notion de valeur suppose une hiérarchie au moins implicite. L'égalitarisme moderne est un singulier qui exclut les valeurs, puisqu'elles sont au pluriel. En ce sens, l'égalité n'est une valeur qu'à côté d'autres comme la liberté, la charité, le bonheur, la vertu, la médiocrité ou la méchanceté.

La pluralité n'est cependant pas la même chose que le pluralisme, pas plus que la socialité n'est le socialisme ou la totalité le totalitarisme. Le pluralisme actuel des valeurs proclame que toutes les valeurs se valent et comme tel, il constitue une désagrégation de la valeur par désagrégation de tout hiérarchie. Dans ce cas, à la limite, l'innocence ne vaut pas plus que la faute, la droiture pas plus que l'hypocrisie. Évidemment, il n'y a plus de raison dans ce cas de préférer un député honnête à un député malhonnête, un enseignant conscient de sa tâche à un paresseux. Ce pluralisme des valeurs est incontestablement une des raisons de la décadence spirituelle de l'Europe.

• II – Est-il trop tard pour une prise de conscience, pour un sursaut ?

On ne saurait exclure de la vie ni de l'histoire les situations exceptionnelles et les événements miraculeux. Si nous nous référons aux conditions actuellement données, la décadence de l'Europe [*] est irrémédiable. Je dirais même que l'Europe est en pleine décadence depuis un certain nombre d'années. On peut avancer à ce propos divers arguments subjectifs, et de ce fait contestables, mais il demeure un argument objectif que personne ne saurait mettre en doute, sinon par sa mauvaise foi. L'Europe a été jusqu'à présent la seule civilisation qui ne fut pas simplement localisée à un territoire d'un continent. Non seulement elle fut continentale mais elle fut aussi la seule à acquérir la dimension mondiale. Elle a, en effet, mis en rapport des peuples qui jusqu'alors s'ignoraient totalement. Un habitant aborigène était aussi ignorant de l'Afrique qu'un Esquimau.

Or l'Europe a été petit à petit présente sur tous les continents, même dans les îles jusqu'alors inhabitées, ou découvrant de petites îles océaniques qui aujourd'hui encore ne sont pas habitées en permanence. Et brusquement, au lendemain de la dernière guerre mondiale, elle a abandonné ses territoires extra-européens et s'est retirée à l'intérieur de ses frontières géographiques de subcontinent de l'Asie. Le fait indiscutable est que pendant des siècles, elle n'avait cessé de progresser dans tous les ordres, scientifiques, artistiques, économiques et autres, et brusquement, en deux décennies à peine, elle a régressé jusqu'à cesser d'être politiquement une puissance mondiale. Il y a 50 ans, elle dominait tous les Océans, aujourd'hui elle éprouve toutes les peines du monde à se défendre efficacement dans ses frontières.

• III – Pour vous, la décadence de l'Europe est-elle un fait irrémédiable ?

Je ne suis ni prophète, ni devin, mais je vois difficilement un retournement de la situation durant les prochaines générations. L'Europe est en décadence, en dépit de ses succès techniques. Il me semble même que l'Europe désire éprouver sa faiblesse jusqu'au bout, malgré toutes les invitations au sursaut, malgré toutes les bonnes intentions de ceux qui essaient de nous avertir des conséquences inéluctables de la décadence. Les Romains de la décadence, à part l'un ou l'autre esprit lucide (ils furent rares), n'avaient nullement conscience de vivre une période de décadence, puisque l'économie ne fut jamais aussi prospère qu'à cette époque et qu'on offrait aux citoyens toutes les jouissances des jeux sur les stades et, dans les cirques, les jeux les plus frivoles et les plus meurtriers. La décadence est au premier chef morale et politique et non point économique ou technique.

Allez faire comprendre la prudence à un fou de la vitesse ! La drogue tue mais le plaisir qu'elle procure dans le présent est le plus fort. J'ai tendance à croire que l'économie du loisir, aujourd'hui prédominante jusqu'à faire du chômage un argument de la rhétorique politique, contribuera à accélérer la décadence. Il en va de même dans les autres domaines, en particulier celui de l'éducation. On élève petit à petit l'ignorance en prétention intellectuelle. L'expérience est dépourvue de signification, chaque génération vivant cependant sur l'acquis des précédentes, mais en même temps, en faisant croire que l'acquis dont elle profite est son œuvre. L'éducation moderne consiste avant tout à apprendre à se mentir à soi-même.

• IV – Orphelins, que pouvons-nous faire à l'avenir ?

Nous sommes en présence de changements en profondeur de la mentalité générale qui affectent l'ensemble des esprits dans le monde. Or, une mentalité ne se modifie pas sur ordre ou sur recommandation, si utile ou profitable qu'elle puisse être. L'avenir n'est cependant pas bouché, du fait qu'il n'y a pas de décadence historiquement absolue. En effet, la décadence est une transition, qui dure plusieurs générations, entre une civilisation épuisée et fatiguée et la naissance d'une nouvelle civilisation consciente d'un nouvel ordre, de nouvelles formes et normes. Cela nous le savons par toute l'histoire connue.

Nous sommes en présence de changements en profondeur de la mentalité générale qui affectent l'ensemble des esprits dans le monde. Or, une mentalité ne se modifie pas sur ordre ou sur recommandation, si utile ou profitable qu'elle puisse être. L'avenir n'est cependant pas bouché, du fait qu'il n'y a pas de décadence historiquement absolue. En effet, la décadence est une transition, qui dure plusieurs générations, entre une civilisation épuisée et fatiguée et la naissance d'une nouvelle civilisation consciente d'un nouvel ordre, de nouvelles formes et normes. Cela nous le savons par toute l'histoire connue.

La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si la civilisation nouvelle en gestation sera une civilisation mondiale, non pas une civilisation qui s'est mondialisée au fur et à mesure de son développement comme l'Europe, mais qui serait mondiale en esprit dès son principe. L'éventualité de ce nouveau type peut supposer l'apparition d'une nouvelle autorité, institutrice d'une nouvelle hiérarchie reconnue comme légitime et qui parviendrait à s'imposer universellement. Il est plus que probable que l'humanité fera l'expérience de ce que j'appellerais une émeute culturelle, à succession plus ou moins rapide, sous le drapeau de revendications de minorités ethniques ou de groupes radicalisés et focalisés sur des valeurs qui se laisseront facilement ébranler !

Il n'est pas du tout certain que ce qui est en train de se passer en Russie soviétique ne sera qu'une réplique de ce que nous connaissons en Europe, car les discordes qui déchirent la Soviétie peuvent engendrer une autre façon d'ensemble de voir les choses. Cessons d'être les esclaves de nous-mêmes. On peut faire les mêmes observations à propos de l'Amérique. L’espérance, qui est consubstantielle à la vie, est le seul moyen de contrôler les possibles dérapages des périodes troubles des transitions. Si jamais tout devenait certain à l'avenir, il faudrait abandonner toute espérance comme dans l'enfer de Dante. L'être qui espère n'est jamais orphelin, parce qu'il demeure capable d'imaginer et d'anticiper à la lumière du passé des perspectives qui échappent à la logique des théories. Ne tombons pas dans la fatuité de ce prix Nobel de Physique, victime de son scientisme, qui déclarait vers les années 1930, que dans 6 mois la physique serait une science totalement achevée.

• V – Le retour du politique conditionne-t-il tout réveil de notre peuple à la puissance ?

Une civilisation n'est pas uniquement l'expression d'une puissance politique car, par son essence, elle implique d'autres moments aussi prestigieux, d'ordre à la fois religieux, moral, artistique, scientifique, juridique et autres. En tant que telle, la politique est la puissance de régulation intérieure des sociétés pour pouvoir mieux se défendre contre l'ennemi extérieur, elle n'est efficace qu'à la condition de reconnaître que ces divers moments qui composent une civilisation peuvent être conflictuels. Ne soyons pas aveugles : le conflit est l'une des sources de la dynamisation d'une société. Une société qui voudrait être d'emblée pacifique parmi les autres n’est qu'une utopie promise au désastre.

Le retour au politique, si on le conçoit comme une entité isolée, ne pourrait que susciter des illusions, car il demeure l'instance du choix de la hiérarchie au sein d'une société. Le choix est inévitable du fait que le développement d'une société se caractérise par la pluralité des orientations possibles, au gré des événements contingents, mais également d'expressions et de valeurs concordantes. Un choix immanent à lui-même n'est que pure nécessité qui s'ignore. Le choix dont je parle est d'abord la foi en une transcendance nourricière d'une espérance la plus favorable possible à l'humanité à venir.

L'espérance est indispensable, ainsi que l'illustre actuellement le phénomène de l'émigration. La vie comporte un jeu de réciprocités tolérables entre elles. Sinon, elle devient guerre. Lorsque les émigrés sont en nombre, ils introduisent forcément leurs façons de voir, ils deviennent des forces de contagion pour la société qui les accueille. Par conséquent, ils introduisent d'autres normes chez les peuples allogènes. Nous sommes en Europe au début d'un processus de réciprocités que nous ne pourrons discipliner que par l'espoir en la transcendance de valeurs communes à une nouvelle histoire à construire. Il y a des nostalgies mortifères pour nous mêmes.

• VI - Croyez-vous à la fin des idéologies ?

La fin des idéologies, au sens d'armes de propagande et de doctrines eschatologiques à la fois polémiques et sécularisées, est historiquement un événement indéniable. Les idéologies sont en train de dépérir, ainsi que l'illustrent la déconfiture du marxisme-léninisme et les antagonismes internes à l'anarchisme, dans tous les pays. Disons que les idéologies philosophiquement qualifiées et socialement belliqueuses ou exterminatrices sont toutes à la dérive, mais elles ont laissé des traces dans les âmes. Nous vivons inconsciemment au milieu d'être idéologisés (cela peut également nous arriver), qui ne se réclament plus d'une idéologie déterminée, mais qui ont intégré dans leur comportement, dans leur mentalité et dans leur raisonnement ainsi que dans leurs votes, les sédiments d'idéologies moribondes.

À gauche comme à droite, on sacrifie au tiers-mondisme, on tient les discours flatteurs sur la paix, la justice et le bonheur individuel et collectif. Les idéologies caractérisées exigeaient l'adhésion volontaire des esprits, l'idéologisation, au contraire, est l'avilissement des âmes, dénaturées par les médias. C'est ce que Max Weber appelait le paradoxe des conséquences. Au nom de bonnes intentions, nous nous préparons des lendemains malheureux. Si la philosophie a encore un sens, alors elle pourrait réfléchir sur le décalage entre la générosité des idées et la méchanceté des actes effectivement accomplis.

• VII - La "Soft-idéologie" ne porte-t-elle pas en elle le totalitarisme ?

Il est possible que la "Soft-idéologie" conduira au totalitarisme à condition de le comprendre comme un terrorisme à la fois individuel et collectif. Peut-être aussi sommes-nous obnubilés en ce siècle finissant par le totalitarisme qui fut la marque de notre temps. Ne s'agit-il pas d'un crépuscule dont il faut sortir ? En effet, il y a autant de chances, peut-être même davantage, que la conséquence ne sera plus le totalitarisme, mais la décomposition de toutes les relations sociales, malheureusement avec notre consentement.

Observons simplement que l'opinion générale est hostile de façon plus ou moins consciente à l'autorité, à la contrainte, aux interdits et par conséquent aux règles, à l'ordre et au respect, à la pudeur et même, tout bonnement, l'espérance n'est pas placée devant l'alternative : le totalitarisme terroriste ou la décomposition de la société ? Confiant dans la transcendance, l'espérance est capable d'imaginer des normes plus humaines de rapports entre les hommes, à condition de reconnaître que l'intelligence est inséparable aussi bien de la mémoire que de l'inspiration. La lutte à mener est d'ordre spirituel : réhabiliter la mémoire en tant que passé et histoire et faire confiance à la grâce cachée dans la pensée productive, dont la créativité actuellement en honneur n'est qu'une caricature.

• Professeur, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien.

► Propos recueillis par Xavier Cheneseau, Vouloir n°61-62, 1990.

◘ Note en sus :

* De fait, la problématique doit être élargie à l’ensemble de l’Europe, ce continent à l’origine de l’Occident moderne. « L’idée d’Europe, rappelle Julien Freund, est contemporaine des grandes explorations des navigateurs qui ont découvert l’Amérique, l’Afrique noire, les Indes et la Chine et l’océan Pacifique. Elle fut le moyen pour les peuples qui ont participé à cette immense entreprise de se donner une identité face à ces continents nouveaux et de se différencier d’eux. L’aventure lesconduisit jusqu’à la découverte du monde entier dans sa finitude sphérique ». L’abandon en moins de deux décennies de la presque totalité des terres conquises au long des siècles et le repli de l’Europe sur son espace géographique est un événement déterminant : « L’Europe est entrée en décadence non seulement par rapport à l’empire mondial qu’elle contrôlait à la veille de son subit déclin, mais surtout par son rapport à son dynamisme interne, à l’audace de ses entreprises et à la vitalité de ses habitants » (La fin de la Renaissance). Après avoir mené dans La décadence une étude d’ensemble des diverses théories et philosophies relatives à la chute des empires et des civilisations (La décadence), Julien Freund revient, dans un livre d’entretiens, sur l’histoire contemporaine de l’Europe. Par-delà les interprétations et les herméneutiques des historiens, il met en exergue la perte de contrôle des frontières et la disparition de l’assise territoriale d’un peuple comme critère de décadence : « Il y a un phénomène objectif fondamental : c’est la perte du territoire. La décadence est terminée le jour où vous avez perdu le territoire. La décadence de l’Europe a commencé le jour où l’Europe s’est ramassée sur son territoire, abandonnant ses conquêtes lointaines » (L'aventure du politique). Ce critère territorial des phénomènes de décadence est éminemment géopolitique et il nous ramène à la situation présente de l’Europe. Les nations et les Etats de l’Ancien Monde ne sont pas à même de prendre en charge leur défense avec leurs seules forces et de monter la garde à leurs communes frontières. L’ « Europe aux anciens parapets » d’Arthur Rimbaud n’est plus et les frontières extérieures de l’Union ne sont pas encore posées. Le diagnostic de la décadence de l’Europe appelle une étiologie. Les origines de ce phénomène sont multiples et complexes ; les facteurs explicatifs retentissent les uns sur les autres et il n’est guère aisé de faire la part des choses. On soulignera simplement que toute grande civilisation s’éprouve comme supérieure aux autres constellations socioculturelles et se considère comme universelle. Ainsi prétend-elle actualiser au plus haut niveau les virtualités de l’espèce humaine. Regrettable ethnocentrisme ? Des plus réduits aux plus larges, les groupes humains ont leur optique propre et si cette « vue-du-monde » n’est pas valable en dehors des groupes qui en usent, elle n’est pas réfutable à l’intérieur de ces groupes. C’est là une des conditions sine qua non de cette diversité des cultures et des civilisations dont les « tardifs Modernes » se veulent respectueux. Certes, la connaissance permet de surmonter les particularités, mais elle est une ascèse élitaire. Tendue vers le salut et la délivrance, la connaissance ne vise pas à gouverner les hommes et assumer les responsabilités du Politique considéré en son essence. (extrait de l'article « Penser l’Europe : déclin ou décadence ? » par JS Mongrenier)

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

En souvenir de Julien Freund

Le 10 septembre 1993, Julien Freund nous a quitté silencieusement. En Europe, il était l'un des plus éminents philosophe de la politique, une référence obligée pour tous ceux qui voulaient penser celle-ci en dehors des sentiers battus. La presse n'en a pas fait écho.

Le 10 septembre 1993, Julien Freund nous a quitté silencieusement. En Europe, il était l'un des plus éminents philosophe de la politique, une référence obligée pour tous ceux qui voulaient penser celle-ci en dehors des sentiers battus. La presse n'en a pas fait écho.

Né à Henridorff, en Alsace-Lorraine, en 1921, il s'engage dans les rangs de la résistance au cours de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'immédiat après-guerre, il enseigne d'abord la philosophie à Metz, puis devient président de la faculté des sciences sociales de l'université de Strasbourg, dont il assurera le développement.

Inspiré initialement pas la pensée de Max Weber*, un auteur peu connu dans la France de l'époque, Freund élabore petit à petit une théorie de l'agir politique qu'il formule, en ses grandes lignes, dans son maître-ouvrage, L'essence du politique (Sirey, 1965).

Le politique est une essence, dans un double sens : d'une part, c'est l'une des catégories fondamentales, constantes et non éradicables, de la nature et de l'existence humaines et, d'autre part, une réalité qui reste identique à elle-même malgré les variations du pouvoir et des régimes et malgré le changement des frontières sur la surface de la terre. Pour le dire en d'autres termes : l'homme n'a pas inventé le politique et encore moins la société et, d'un autre côté, en tous temps, le politique restera ce qu'il a toujours été, selon la même logique pour laquelle il ne pourrait exister une autre science, spécifiquement différente de celle que nous connaissons depuis toujours. Il est en effet absurde de penser qu'il pourrait exister deux essences différentes de la science, c'est-à-dire deux sciences qui auraient des présupposés diamétralement opposés ; autrement, la science serait en contradiction avec elle-même.

Ou encore :

La politique est une activité circonstancielle, causale et variable dans ses formes et dans son orientation, au service d'une organisation pratique et de la cohésion de la société [...]. Le politique, au contraire, n'obéit pas aux désirs et aux fantaisies de l'homme, qui ne peut pas ne rien faire car, dans ce cas, il n'existerait pas ou serait autre chose que ce qu'il est. On ne peut supprimer le politique – à moins que l'homme lui-même, sans se supprimer, deviendrait une autre personne.

Freund, sur base de cette définition de l'essence du politique, soumet à une critique serrée l'interprétation marxiste du politique, qui voit ce dernier comme la simple expression des dynamiques économiques à l'œuvre dans la société. Freund, pour sa part, tient au contraire à en souligner la spécificité, une spécificité irréductible à tout autre critère. Le politique, dans son optique, est « un art de la décision », fondé sur trois types de relations : la relation entre commandement et obéissance, le rapport public/privé et, enfin, l'opposition ami/ennemi.

Ce dernier dispositif bipolaire constitue l'essence même du politique : elle légitimise l'usage de la force de la part de l'État et détermine l'exercice de la souveraineté. Sans force, l'État n'est plus souverain ; sans souveraineté, l'État n'est plus l'État. Mais un État peut-il cessé d'être "politique" ? Certainement, nous répond Freund :

Il est impossible d'exprimer une volonté réellement politique si l'on renonce d'avance à utiliser les moyens normaux de la politique, ce qui signifie la puissance, la coercition et, dans certains cas exceptionnels, la violence. Agir politiquement signifie exercer l'autorité, manifester la puissance. Autrement, l'on risque d'être anéanti par une puissance rivale qui, elle, voudra agir pleinement du point de vue politique. Pour le dire en d'autres termes, toute politique implique la puissance. Celle-ci constitue l'un de ses impératifs. En conséquence, c'est proprement agir contre la loi même de la politique que d'exclure dès le départ l'exercice de la puissance, en faisant, par exemple, d'un gouvernement un lieu de discussions ou une instance d'arbitrage à la façon d'un tribunal civil. La logique même de la puissance veut que celle-ci soit réellement puissance et non impuissance. Ensuite, par son mode propre d'existence, la politique exige la puissance, toute politique qui y renonce par faiblesse ou par une observation trop scrupuleuse du droit, cesse derechef d'être réellement politique ; elle cesse d'assumer sa fonction normale par le fait qu'elle devient incapable de protéger les membres de la collectivité dont elle a la charge. Pour un pays, en conséquence, le problème n'est pas d'avoir une constitution juridiquement parfaite ou de partir à la recherche d'une démocratie idéale, mais de se donner un régime capable d'affronter les difficultés concrètes, de maintenir l'ordre, en suscitant un consensus favorable aux innovations susceptibles de résoudre les conflits qui surviennent inévitablement dans toute société.

On perçoit dans ces textes issus de L'essence du politique la parenté évidente entre la philosophie de J. Freund et la pensée de Carl Schmitt (1888-1985).

Particulièrement attentif aux dynamiques des conflits, ami de Gaston Bouthoul, un des principaux observateurs au monde de ces phénomènes, Freund fonde en 1970, toujours à Strasbourg, le prestigieux Institut de Polémologie [« J'entends par polémologie, expliquait-il, non point la science de la guerre et de la paix, mais la science générale du conflit au sens du polemos héraclitéen »] et, en 1983, il publie, dans le cadre de cette science de la guerre, un essai important : Sociologie du conflit, ouvrage où il considère les conflits comme des processus positifs : « Je suis sûr de pouvoir dire que la politique est par sa nature conflictuelle, par le fait même qu'il n'y a pas de politique s'il n'y a pas d'ennemi »**.

Ainsi, sur base de telles élaborations conceptuelles, révolutionnaires par leur limpidité, Freund débouche sur une définition générale de la politique, vue « comme l'activité sociale qui se propose d'assurer par la force, généralement fondée sur le droit, la sécurité extérieure et la concorde intérieure d'une unité politique particulière, en garantissant l'ordre en dépit des luttes qui naissent de la diversité et des divergences d'opinion et d'intérêts ».

Dans un livre largement auto-biographique, publié sous la forme d'un entretien (L'aventure du politique, Critérion, 1991), Freund exprime son pessimisme sur le destin de l'Occident désormais en proie à une décadence irrémédiable, due à des causes internes qu'il avait étudiées dans les page d'un autre de ses ouvrages magistraux, La décadence (Sirey, 1984). Défenseur d'une organisation fédéraliste de l'Europe, il avait exprimé son point de vue sur cette question cruciale dans La fin de la Renaissance (PUF, 1980). Julien Freund est mort avant d'avoir mis la toute dernière main à un essai sur l'essence de l'économique. C'est le Prof. Dr. Piet Tommissen qui aura l'insigne honneur de publier la version finale de ce travail***, à coup sûr aussi fondamental que tous les précédents. Le Prof. Dr. Piet Tommissen sera également l'exécuteur testamentaire et le gérant des archives que nous a laissé le grand politologue alsacien.

► Dott. Alessandra Colla (revue milanaise Orion n°108, sept. 1993).

* : De Max Weber, Freund traduisit Le savant et le politique et Essais sur la théorie de la science (également préfacé par lui). Cf. extraits.

** : « La diabolisation de l’ennemi est le prix à payer par ceux qui méconnaissent l’opposition ami-ennemi. D’où les guerres d’extermination qui, visant des ennemis réduits à des incarnations du diable, sont conduites au nom de fins sublimes (paix perpétuelle, fraternité universelle, etc.) » PA Taguieff, Julien Freund, au cœur du politique, La Table ronde, 2008, p. 54. L’ennemi est entendu ici en tant que « polemos » ou « hostis », c’est-à-dire en tant qu’ennemi public, entité qu’il faut distinguer nettement de l’ennemi privé (« ekhthros » ou « inimicus »). En bon penseur machiavélien, Julien Freund décèle le jeu machiavélique de ceux qui rejettent la notion d’ennemi pour utiliser en contrepartie une terminologie moralisatrice évacuant littéralement l’ennemi du genre humain. « L’ennemi revient par la porte de derrière, mais sous une apparence diabolique », écrit à ce propos Taguieff (p. 53).

*** : L’essence de l’économique, Presses univ. de Strasbourg, 1993 [cf. cet entretien]. P. Tommissen a aussi établi une bibliographie en annexe de Philosophie et sociologie (Cabay, Louvain-la-Neuve, 1984, p. 415-456 : Julien Freund, une esquisse bio-bibliographique).

textes supplémentaires :

Philosophe, sociologue et politologue, Julien Freund nous a quitté le 10 septembre 1993, laissant une œuvre riche et variée portant tout à la fois sur le droit, la politique, l’économie, la religion, l’épistémologie des sciences sociales, la polémologie, la pédagogie ou l’esthétique. Mais il s’est surtout attaché à élucider ce que Paul Ricœur appelait les paradoxes de la politique. Marqué avant la guerre par une conception idéaliste de la politique, Freund a perdu ses illusions durant ses années de Résistance et pendant son engagement politique et syndical qui a suivi la Libération. Ce sont les déceptions causées par les réalités de la pratique politique qui l’ont amené à étudier ce qu’est réellement la politique, c'est-à-dire à découvrir ce qui se cache derrière le voile hypocrite de certaines conceptions moralisantes. C’est de cette volonté de rechercher et décrire la véritable nature du politique, au-delà des contingences historiques et idéologiques, qu’est né L’essence du politique, son opus magnum publié en 1965 et réédité en 2003 chez Dalloz avec une postface de Pierre-André Taguieff.

Philosophe, sociologue et politologue, Julien Freund nous a quitté le 10 septembre 1993, laissant une œuvre riche et variée portant tout à la fois sur le droit, la politique, l’économie, la religion, l’épistémologie des sciences sociales, la polémologie, la pédagogie ou l’esthétique. Mais il s’est surtout attaché à élucider ce que Paul Ricœur appelait les paradoxes de la politique. Marqué avant la guerre par une conception idéaliste de la politique, Freund a perdu ses illusions durant ses années de Résistance et pendant son engagement politique et syndical qui a suivi la Libération. Ce sont les déceptions causées par les réalités de la pratique politique qui l’ont amené à étudier ce qu’est réellement la politique, c'est-à-dire à découvrir ce qui se cache derrière le voile hypocrite de certaines conceptions moralisantes. C’est de cette volonté de rechercher et décrire la véritable nature du politique, au-delà des contingences historiques et idéologiques, qu’est né L’essence du politique, son opus magnum publié en 1965 et réédité en 2003 chez Dalloz avec une postface de Pierre-André Taguieff.

La grande leçon politique de Julien Freund

À l’encontre des idées reçues de son époque, Julien Freund a osé affirmer et démontrer dans L’essence du politique (1) qu’il existe une pesanteur insurmontable du politique et qu’il est illusoire d’espérer sa disparition. Il a résumé cette idée dans la formule : « il y a des révolutions politiques, il n’y a pas de révolution du politique » (2). Cette affirmation, apparemment toute simple, a des conséquences philosophiques innombrables.

La pensée politique de Freund repose sur l’idée qu’il existe une essence du politique. Cela signifie, d’une part, que l’homme est un être politique, d’autre part, que la société est une donnée naturelle et non une construction artificielle de l’homme (3). De ce point de vue, l’auteur de L’essence du politique se place dans la lignée d’Aristote et en opposition aux différentes théories du contrat social héritières de Hobbes. Il en découle une certaine conception des rapports entre la société et les individus qui la composent.

La société est comprise comme une condition existentielle de l’homme : comme tout milieu, elle lui impose une limitation et une finitude. C’est-à-dire qu’il incombe à l’homme, au moyen de l’activité politique, de l’organiser et de la réorganiser sans cesse en fonction des évolutions de l’humanité et du développement des diverses activités humaines. Pour Freund, la société est donc "donnée", en même temps que l’homme, qui, de son côté, est doué d’une "sociabilité naturelle". L’idée d’un "état naturel", qui supposerait une humanité asociale, n’a donc pour lui aucune signification. Elle ne peut avoir de sens qu’en tant qu’hypothèse, comme une "utopie rationnelle" qui permettrait de mieux comprendre la société et de montrer ce qu’il y a en elle de conventionnel.

Vision fondamentalement conflictuelle de la société

À cause de l’utilisation du terme d’essence, on a souvent parlé, au sujet de la philosophie de J. Freund, d'essentialisme, entendant par là qu’il enfermerait la politique dans un immobilisme qui serait étranger à sa nature. Il faut ne pas avoir lu Freund pour penser cela. Toute son ambition théorique était de réhabiliter la distinction des genres, qui repose sur l’idée d’une autonomie des différentes activités humaines, chacune de ces activités ayant sa propre finalité et ses propres moyens. La finalité de la science ou celle de l’art n’est pas la même que celle de la politique ou de la religion. Sa théorie était notamment une manière de réagir contre les idéologies ou les doctrines systématiques qui tentaient d’expliquer toutes les activités humaines par une activité première, qu’il s’agisse de l’économie (comme dans le marxisme), de la politique ou de la religion. C’est pourquoi, lorsque Freund affirme que le politique est une essence, cela signifie qu’il n’est qu’une essence, c’est-à-dire une activité humaine parmi d’autres comme la religion, la morale ou l’économie. Le sociologue qu’il était n’envisageait aucunement l’existence humaine uniquement sous l’angle politique, en faisant abstraction de ces autres activités. S’éloignant des travers du machiavélisme doctrinal, il ne concevait pas non plus la politique comme une fin en soi, mais comme une activité au service des autres aspirations de l’homme (esthétiques, religieuses, métaphysiques, etc.), renouant ainsi avec la philosophie aristotélicienne.

Sa théorie politique est fondée sur une vision fondamentalement conflictuelle de la société, selon laquelle celle-ci est traversée par des tensions et des antagonismes entre les différentes activités humaines qu’aucune rationalisation, aucune utopie ne pourra vaincre définitivement. Comme Vilfredo Pareto (4), il pense que l’ordre social est fondé sur un équilibre plus ou moins sensible entre ces forces antagonistes. Certaines forces tendent à stabiliser l’ordre social, d’autres à le déstabiliser et le désorganiser pour instaurer un ordre meilleur. L’équilibre sur lequel repose cet ordre ne peut jamais trouver de solution définitive, mais seulement un compromis ; et c’est précisément au politique qu’il appartient de le maintenir, notamment au moyen de la contrainte. C’est pourquoi l’ordre politique est déterminé pour une large part par le jeu dialectique du commandement et de l’obéissance.

Un obstacle insurmontable à un État universel

Il faut préciser que, comme toute activité, la politique possède des présupposés, c’est-à-dire des conditions constitutives qui font que cette activité est ce qu’elle est, et pas autre chose. Pour Freund, ces présupposés sont au nombre de trois : la relation du commandement et de l’obéissance, la distinction du privé et du public, et la distinction ami-ennemi (5). Tous les trois témoignent de la dynamique conflictuelle qui est à l’œuvre dans la société.

1. La relation du commandement et de l’obéissance constitue le présupposé de base du politique, c’est elle qui caractérise véritablement le politique, car elle introduit la relation hiérarchique entre gouvernants et gouvernés. Héritier de Max Weber, Freund voit dans le commandement un phénomène de puissance. C’est cette puissance qui façonne la volonté du groupe et assure l’existence du domaine public. On comprend alors pourquoi la théorie politique de Freund redonne à la souveraineté toute sa dimension politique en la présentant comme un phénomène de puissance et de force, et non comme un concept essentiellement juridique. Pour autant, Freund ne fait pas de la puissance le but du politique. Chez lui, comme chez Hobbes, puissance et protection vont de pair : la puissance est au service de la protection de la collectivité, car il ne faut pas oublier que la finalité de la politique, c’est la sécurité face à l’extérieur et la concorde à l’intérieur.

2. La distinction du privé et du public est le présupposé qui permet de délimiter ce qui est du domaine de compétence du politique, c’est-à-dire ce qui concerne l’ordre public, et ce qui appartient à la sphère privée et qui concerne l’individu et les rapports interindividuels. Dans la réalité historique, les choses ne sont pas si nettes. De plus, cette frontière n’est jamais définitive, puisqu’elle dépend de la volonté politique, qui détermine en dernier ressort la part de chaque sphère. Mais ce qui est certain, c’est que la dialectique entre le privé et le public existe dans toute société politique. L’histoire de l’ "Occident" se caractérise par un effort politique pour étendre la sphère privée et garantir un certain nombre de libertés fondamentales, tandis qu’à l’inverse, le totalitarisme a été un effort gigantesque pour effacer la distinction entre l’individuel et le public. Or le privé est aussi indispensable que le public, dans la mesure où il est le lieu des innovations, des transformations et des contestations. On retrouve ici la dynamique conflictuelle qui traverse l’œuvre de J. Freund. C’est la dialectique entre l’ordre public et le bouillonnement de la sphère privée qui permet qu’une société soit vivante et qu’elle évolue sans cesse.

3. J. Freund a intégré le critère schmittien de la distinction ami-ennemi dans sa théorie politique, en en faisant, non pas le critère du politique, mais seulement un de ses trois présupposés. Cette distinction ne revêt pas tout à fait la même importance existentielle ou métaphysique qu’elle a pu avoir chez l’auteur de La notion de politique, mais l’ennemi reste pour Freund le facteur essentiel de la politique : n’en déplaise aux idéalistes, pour lui « il ne saurait y avoir de politique sans un ennemi réel ou virtuel » (6). La distinction ami-ennemi présente l’avantage de n’être pas seulement symbolique, mais d’être surtout concrète et existentielle, c’est-à-dire éminemment politique. Elle signifie que « la guerre est toujours latente, non pas parce qu’elle serait une fin en elle-même ou le but de la politique, mais le recours ultime dans une situation sans issue » (7).

Pour Freund, la nature conflictuelle de la nature humaine constitue un obstacle insurmontable à la constitution d’un État universel. C’est pourquoi on retrouve chez lui une approche réaliste et sociologique des relations internationales qui doit beaucoup à ses maîtres, Carl Schmitt et Raymond Aron. S’il admet que les relations entre les États reposent aussi sur des échanges amicaux, Freund observe qu’elles sont à base de crainte et de volonté de puissance, bien plus qu’elles ne reposent sur des fondements juridiques. C’est pourquoi il estime qu’en cette matière, le droit reste subordonné aux intérêts de la politique. Il se méfiait de l’attitude moraliste qui consiste à croire que l’on pourra mettre fin aux guerres par la voie juridique, tout en supprimant toute contrainte et toute violence. À cet égard, il reprochait à certains juristes de nier, au nom d’un positivisme trop étroit, l’existence de la souveraineté ou de la considérer comme un concept métaphysique ou philosophique.

En définitive, si l’on relit Freund aujourd’hui, on remarque que, pour l’essentiel, son analyse "classique" des relations internationales n’a pas tellement vieilli, malgré la forte mutation qui a suivi la disparition de l’URSS en 1991. Comme l’observe Pierre de Sénarclens, « malgré le développement des institutions intergouvernementales, des réseaux de solidarité transnationaux, des processus d’intégration régionale et des régimes de coopération sectorielle, la politique internationale garde ses caractéristiques propres. Elle continue de s’inscrire dans un milieu relativement anarchique, marqué par des États d’importance très disparate, dont les sociétés demeurent culturellement et politiquement hétérogènes » (8). Elle se caractérise donc toujours par des rapports d’hégémonie des grandes puissances et par « la récurrence de crises et conflits violents que les instances des Nations-Unies ou les organisations internationales ne sont pas en mesure de limiter ou d’arbitrer » (9). La « paix par la loi » annoncée par l’abbé de Saint-Pierre, Kant [cf. cet extrait] ou Habermas demeure une utopie.

On ne peut parler de la politique de Freund sans aborder la question du droit, tant ces deux notions sont consubstantielles. Freund défend une conception sociologique du droit. En effet, contrairement aux positivistes, qui ne le considèrent que pour lui-même, dans sa pure positivité, Freund pense que le droit ne peut se comprendre que dans sa relation avec les autres activités humaines et notamment avec la politique et la morale. Cette approche sociologique l’a amené à mettre en cause sévèrement le normativisme kelsenien, qui considère que « le droit est un ordre de contrainte », c'est-à-dire qu’en tant que droit, il porte en lui la contrainte. Il est vrai qu’une telle thèse est incompatible avec la notion d’essence du politique. Si, comme le pense Kelsen (10), le droit est un ensemble de normes comportant la contrainte en elle-même, la politique est subordonnée au juridique et c’est l’État qui est dérivé du droit et non le contraire. Pour l’auteur de L’essence du politique, le droit est certes normatif et prescriptif, mais « il ne possède pas en lui-même la force d’imposer ou de faire respecter ce qu’il prescrit » (11). Le droit présuppose une autorité (politique ou hiérocratique) qui dispose de la contrainte et exécute les sentences. Il est inconcevable sans une contrainte extérieure, sans une autre volonté que celle du juriste.

La volonté politique précède le droit

Pour Freund, le droit n’est donc pas une essence, une activité originaire et autonome de l’homme. Il est principalement une dialectique (dans le sens d’une médiation) entre la politique et la morale, c’est-à-dire qu’il présuppose ces deux essences : la morale et la politique doivent avoir été préalablement données pour que la relation juridique puisse naître. Pour le dire autrement, la politique et la morale sont les conditions de possibilité de la relation juridique. D’une manière générale, le droit suppose une volonté politique préexistante, c’est-à-dire une unité politique déjà formée (de ce point de vue, il est incohérent, par ex., de parler de Constitution européenne alors que l’unité politique européenne n’est pas clairement définie). Mais le droit n’est pas qu’un pur effet de la volonté politique. Il comporte aussi un aspect moral, car il suppose que la société reconnaisse au préalable « un certain ethos ou des valeurs, des fins ou des aspirations qui déterminent sa particularité » (12). Ces valeurs et ces fins, c’est le droit qui les inscrit dans l’ordre qu’il régularise.

Ni le politique, ni la morale ne peuvent donc faire l’économie du droit, qui se situe par sa nature dans l’intervalle qui permet à la politique d’agir sur les mœurs et aux mœurs d’agir sur le politique. En retour, le droit agit aussi sur la morale et sur la volonté politique ; il leur apporte la discipline, la légitimité des institutions et il confère la durée et l’unité politique par son organisation. Sans le droit, il ne pourrait y avoir d’organisation politique durable et la politique ne serait qu’une suite de décisions arbitraires.

La morale et la politique ne visent pas le même but

La philosophie de J. Freund permet de trancher le débat sans cesse renaissant entre la morale et la politique. Il ne s’agit pas pour lui de soustraire la politique au jugement moral ni d’isoler ces deux activités l’une de l’autre, mais seulement de reconnaître qu’elles ne sont pas identiques. La morale et la politique ne visent pas du tout le même but : « La première répond à une exigence intérieure et concerne la rectitude des actes personnels selon les normes du devoir, chacun assumant pleinement la responsabilité de sa propre conduite. La politique, au contraire, répond à une nécessité de la vie sociale et celui qui s’engage dans cette voie entend participer à la prise en charge du destin d’une collectivité » (13). Aristote annonçait déjà cela en distinguant la vertu morale de l’homme de bien, qui vise la perfection individuelle, de la vertu civique du citoyen, qui est relative à l’aptitude de commander et d’obéir et vise le salut de la communauté (14). Même s’il est souhaitable que l’homme politique soit un homme de bien, il peut aussi ne pas l’être, car il a en charge la communauté politique indépendamment de sa qualité morale.

La philosophie de J. Freund permet de trancher le débat sans cesse renaissant entre la morale et la politique. Il ne s’agit pas pour lui de soustraire la politique au jugement moral ni d’isoler ces deux activités l’une de l’autre, mais seulement de reconnaître qu’elles ne sont pas identiques. La morale et la politique ne visent pas du tout le même but : « La première répond à une exigence intérieure et concerne la rectitude des actes personnels selon les normes du devoir, chacun assumant pleinement la responsabilité de sa propre conduite. La politique, au contraire, répond à une nécessité de la vie sociale et celui qui s’engage dans cette voie entend participer à la prise en charge du destin d’une collectivité » (13). Aristote annonçait déjà cela en distinguant la vertu morale de l’homme de bien, qui vise la perfection individuelle, de la vertu civique du citoyen, qui est relative à l’aptitude de commander et d’obéir et vise le salut de la communauté (14). Même s’il est souhaitable que l’homme politique soit un homme de bien, il peut aussi ne pas l’être, car il a en charge la communauté politique indépendamment de sa qualité morale.

Selon Freund, l’identification de la morale et de la politique est même l’une des sources du despotisme et des dictatures (15). Elle est un signe de « l’impérialisme du politique », au sens où le politique peut envahir tous les secteurs de la vie humaine, ce qui caractérise les totalitarismes. Comme l’observe Myriam Revault d’Allonnes, le "tout est politique", c'est-à-dire l’abolition de la distinction entre ce qui est politique et ce qui ne l’est pas, entre le privé et le public, entre le politique et le social, signifie aussi bien que rien n’est politique (16). La pluralité humaine, condition du vivre-ensemble, s’y est évanouie.

Sur ce sujet, J. Freund a su tirer ce qu’il y a de meilleur de Machiavel. Il se définit d’ailleurs comme un penseur machiavélien, apportant toutefois une distinction entre les termes de machiavélien et machiavélique. Le premier terme correspondrait à l’analyse théorique, le second à la pratique de la politique : « Être machiavélien, c’est adopter un style théorique de pensée, sans concessions aux comédies moralisatrices d’un quelconque pouvoir. Ce n’est pas être immoral, mais précisément essayer de déterminer avec la plus grande perspicacité possible la nature des relations entre la morale et la politique [...] ; être machiavélique, au contraire, c’est adopter une conduite pratique dans le jeu politique concret, qui consiste en "scélératesses généreuses", en tromperies plus ou moins diaboliques et en manœuvres perverses » (17). Depuis quatre siècles, le penseur florentin a fait l’objet d’interprétations diverses et contradictoires, reflétant finalement l’ambiguïté de sa pensée, qui tient en fait à l’ambiguïté propre à la chose politique elle-même. Est-il, comme le suggère Leo Strauss, un ennemi du genre humain qui a partie liée avec Satan, ou bien est-il, comme le pense Rousseau, un bon et honnête citoyen qui feint de donner des leçons aux rois pour en donner aux peuples ?

La concorde

Sans vouloir édulcorer la doctrine de Machiavel, mais en écartant les interprétations les plus machiavéliques, on peut comprendre sa pensée politique dans le sens d’un appel à la vigilance et à la lucidité : une lucidité qui sait qu’elle ne pourra pas faire disparaître la mort, la violence, la méchanceté de l’homme, la division sociale et la corruption des choses ; une vigilance qui appelle à construire des remparts solides, un régime et des lois qui évitent les débordements. C’est là que se situe la morale politique de Machiavel : maintenir l’État, soutenir la force de la loi, prévenir le désordre et la violence, préserver la paix sans laquelle la vie commune est impossible (18).

Pour autant, l’auteur du Prince ne nie pas les valeurs morales, il refuse seulement d’y voir le seul critère par lequel juger un homme d’État. La morale du prince est d’accomplir au mieux sa charge politique. Il serait infidèle à une telle morale si, pour préserver sa propre intégrité morale, il laissait sa cité sombrer dans le désordre et son peuple dans la détresse. J. Freund résume cette position en disant que, pour Machiavel, « il n’y a pas de politique morale, mais il y a une morale de la politique » (19). C’est à cette interprétation que correspond la pensée de Freund. Il pense en effet, lui aussi, que « la politique n’a pas pour objet d’accomplir une fin morale, mais la fin du politique, à savoir la paix intérieure et la sécurité intérieure, quitte s’il le faut, à faire des entorses à la morale personnelle » (20).

L’idéologie comme substitut de la théologie

La grande leçon de Machiavel, c’est aussi cette recherche de la verità effettuale, cette « vérité effective de la chose », qui se refuse à faire de la politique à partir de républiques imaginaires, conçues en rêve et que personne n’a jamais connues. Cette méfiance à l’égard des utopies, cet attachement à la "vérité effective" reflète aussi une volonté de marquer la distance entre l’être et le devoir être, entre l’idéal et ce qui est réalisable, car la recherche à tout prix de l’idéal conduit politiquement à l’échec et souvent à la violence. Freund se réfère aussi souvent au paradoxe des conséquences de Max Weber, qui explique qu’en politique il ne suffit pas d’avoir des intentions de départ moralement bonnes, mais qu’il faut éviter de faire des choix aux conséquences fâcheuses. Car « c’est dans l’action que l’homme politique prouve qu’il est moralement à la hauteur de la tâche qu’on lui a confiée » (21).

La distinction opérée par Freund entre la politique et la morale explique sa méfiance à l’égard des idéologies et des utopies (22). Sa démarche machiavélienne le conduit à considérer l’idéologie de manière paradoxale. D’un côté, il reconnaît son importance dans la politique, non seulement dans la consolidation du pouvoir, mais aussi en tant que promesse et espoir, c’est-à-dire en tant que moteur de la politique. À défaut d’une foi théologique, seule l’idéologie peut permettre d’affirmer une opinion au milieu d’opinions multiples et donc d’établir un ordre politique. L’idéologie jouerait donc un rôle de substitut de la théologie. C’est pourquoi Freund la décrit comme une « rationalisation intellectuelle de la volonté politique » (23).

D’un autre côté, son analyse réaliste et scientifique, l’importance qu’il attache au sens de la responsabilité en politique, encouragent sa méfiance. La politique idéologique lui apparaît alors comme une politique "intellectualisée", qui accorde la priorité à des idées abstraites prétendument généreuses et humanistes, mais qui s’éloigne des réalités concrètes de la politique. Une telle politique est dangereuse en ce qu’elle permet de justifier philosophiquement certaines violences au nom de fins eschatologiques, de promesses de paix ou de justice... C’est ce que Camus appelait la « violence confortable ». L’idéologie prétend atteindre des fins dernières sans se préoccuper des moyens qui sont disponibles. Mieux, elle utilise l’exaltation de ces fins ultimes pour masquer le cynisme qui préside à l’utilisation des moyens. C’est en ce sens que Freund parle d’eschatologie sécularisée, signifiant par là que l’idéologie fait croire que les fins eschatologiques que la théologie projette dans l’au-delà seraient réalisables ici-bas (24).

Quant aux utopies, c’est leur esprit même qui s’oppose à la notion d’essence du politique. Les premières utopies n’étaient pas des négations de la politique, puisque tout en portant l’espoir d’une société nouvelle, elles reconnaissaient la nécessité d’une organisation de la société. Mais les utopies modernes, notamment sous l’influence du marxisme, ont pris une dimension anti-politique, en se détournant de l’expérience humaine au nom de spéculations imaginaires et fictives sur l’avenir et en pensant pouvoir transformer radicalement l’homme par les institutions. Une telle croyance implique la négation de la nature humaine, et donc son sacrifice. Pure idée abstraite détachée de la réalité, l’utopie est alors exposée aux divagations de la démesure, au despotisme et à la tyrannie. Elle imagine que l’on pourra instaurer une société parfaite et supprimer tout conflit en éliminant ce qu’elle considère comme le négatif ou le mal. Anti-politique, elle se fonde donc sur une négation de l’essence et des présupposés du politique, sur une ignorance ou un refus de la « pesanteur de la nature humaine ».

À cette conception progressiste et rationaliste, et, il faut bien le dire, quelque peu naïve de la société, J. Freund oppose sa théorie des essences, qui repose sur la reconnaissance de la nature fondamentalement conflictuelle des sociétés historiques. Il encouragera d’ailleurs la polémologie, l’étude des conflits, pensant que la sociologie ne doit pas envisager la vie uniquement sous l’angle du désir, c’est-à-dire en fonction d’une société imaginaire, mais qu’il faut aussi tenir compte d’autres notions comme la violence ou l’agressivité (25). À la suite de Simmel (26), il considère le conflit comme un phénomène social normal, au sens où il est un phénomène consubstantiel à toute société. Bien entendu, cette prise en compte du conflit détermine une façon de comprendre la société. Elle suppose d’admettre l’idée (sur laquelle repose, rappelons-le, la théorie politique de Freund) selon laquelle l’homme vit naturellement en société. Car le conflit ne devient sociologiquement intelligible que si on conçoit la société comme une donnée de l’existence humaine et comme un ensemble de relations en transformation permanente, le conflit étant un des facteurs de ces modifications.

Pour conclure, on peut se demander à quel courant politique rattacher Freund. Si on peut le situer, sur le plan méthodologique, dans la lignée des auteurs "machiavéliens" (27), on peut s’accorder avec Pierre-André Taguieff pour le classer politiquement (avec toutes les précautions que mérite ce genre de classement) comme « un libéral conservateur insatisfait » (28), tant il est vrai que « Freund cumulait en sa personne deux figures paradoxales : celle d’un libéral doté du sens de l’ennemi et celle d’un conservateur refusant le conservatisme borné des "conservateurs" patentés » (29).

► Bernard Quesnay, éléments n°111, déc. 2003.

♦ NOTES :

-

J. Freund, L’essence du politique, Sirey, 1965, rééd. : Dalloz, 2003, 868 p., 45 €, postface de P.-A. Taguieff. Bien qu’elle insiste à notre avis un peu trop sur la relation entre Schmitt et Freund et sur la notion d’ennemi - au détriment d’autres notions essentielles et d’autres penseurs importants pour Freund -, l’importante postface de Taguieff donne une présentation approfondie et honnête de la pensée de l’auteur, tout en redonnant à ce dernier l’importance qu’il mérite en le situant parmi les grands "éducateurs" et les "éclaireurs" du XXe s., comme Alain, Ricœur, Sorel, Valéry, Camus, Cioran, Péguy, Ellul ou Aron...

-

J. Freund, op. cit., p. IX.

-

Ibid., p. 24.

-

Auteur, notamment, d’un Traité de sociologie générale (Droz, Genève, 1968), Pareto tient une place fondamentale dans la pensée de Freund, qui lui a d’ailleurs consacré un livre (Pareto. La théorie de l’équilibre, Seghers, coll. Philosophie, 1974). Outre sa conception de l’équilibre social, Freund a hérité du sociologue italien l’idée générale selon laquelle, par-delà la forme (la politique), le fond (le politique) demeure constant ; ainsi qu’une certaine méfiance envers les mythes et les utopies, qu’éclaire la distinction paretienne entre les résidus et les dérivations. Sur Pareto, cf. aussi G. Busino, Introduction à une histoire de la sociologie de Pareto ; Cahiers V. Pareto, Droz, 1967 ; G.-H. Bousquet, Pareto, le savant et l’homme, Payot, 1960 ; Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Gal., 1967).

-

J. Freund, op. cit., p. 94.

-

Ibid., p. 478.

-

Ibid., p. 446.

-

P. de Senarclens, Mondialisation, souveraineté et théorie des relations internationales, A. Colin, 1998, p. 202.

-

Ibid., p. 202.

-

Hans Kelsen, Théorie pure du droit, LGDJ, 1999, p. 64. Kelsen (1881-1973), auteur not. d’une Théorie pure du droit (op. cit.) et de la Théorie générale des normes (PUF, 1996), est à l’origine de l’un des principaux courants du positivisme juridique : le normativisme, selon lequel le droit est un ensemble de normes découlant chacune d’une norme supérieure, jusqu’à remonter à une mystérieuse « norme fondamentale ». Selon cette théorie pure du droit, il est impossible de définir une norme juridique par son contenu, mais seulement par son appartenance à un système de normes. Freund, à la suite de Schmitt, s’est souvent opposé à cette théorie qui débouche sur une identification totale du droit et de l’État.

-

J. Freund, Le droit aujourd’hui, PUF, 1972, p. 9.

-

J. Freund, op. cit., p. 88.

-

J. Freund, Qu’est-ce que la politique ?, préface, Seuil, 1968, rééd. 1978 et 1983, p. 6.

-

Aristote, La politique, III, 4, 1276-b.

-

J. Freund, Qu’est-ce que la politique ?, op. cit., préface, p. 6.

-

Myriam Revault d’Allonnes, Le dépérissement de la politique. Généalogie d’un lieu commun, Aubier-Flammarion, 1999, p. 239.

-

L’essence du politique, op. cit., p. 818.

- « Établir la paix, c’est reconnaître aux opinions et aux intérêts qui ne sont pas les nôtres le droit d’exister et de s’exprimer. Si nous le leur refusons, c’est la guerre. La paix n’est donc pas l’abolition de l’ennemi, mais un accommodement avec lui ; elle n’est pas non plus n’importe quelle reconnaissance, mais la reconnaissance de l’ennemi », précise fort justement J. Freund, qui poursuit ainsi : « La paix qui exclut l’ennemi s’appelle guerre. », in : Le Nouvel Âge. Éléments pour la théorie de la démocratie et de la paix, Marcel Rivière, 1970, p. 219.

-

J. Freund, Politique et impolitique, Sirey, 1987, p. 243.

-

Ibid., p. 243.

-

Ibid., p. 244.

- « C'est peut-être parce que la violence est profondément enracinée en l'homme que l'utopisme y a recours. La violence ne supprimera pas la violence, en dépit de l'utopisme. La nature humaine pose un problème insoluble, d'où la pérennité de la métaphysique », J. Freund, Utopie et violence, Marcel Rivière, 1978, p. 256.

-

J. Freund, « L’idéologie chez Max Weber » in Revue européenne des sciences sociales, 1973, 30, p. 16.

-

J. Freund, Politique et impolitique, op. cit., p. 17. Dans le même sens, Aron parlait quant à lui de « religions séculières » et Schmitt de « concepts théologiques sécularisés ». Sur ce sujet, cf. Jean-Claude Monod, La querelle de la sécularisation de Hegel à Blumenberg, Vrin, 2002, et Karl Löwith, Histoire et Salut, Gal., 2002 (commentés dans Éléments n° 108).

-

Rappelons qu’il a fondé à Strasbourg la Faculté des sciences sociales et a créé avec Gaston Bouthoul l’Institut de polémologie et le Laboratoire de sociologie régionale.

-

Georg Simmel (1858-1918) est un des fondateurs de la sociologie moderne. Il est surtout celui qui a mis en évidence l’apport des conflits dans la vie sociale. Freund a notamment retenu de sa sociologie que, pour structurer une société, il ne faut pas nécessairement éliminer tous les conflits, car ils contribuent aussi à l’équilibre social. Son œuvre connaît un regain d’intérêt depuis une dizaine d’années : cf. not. Le conflit (Circé Poche, 1995, préf. de J. Freund), Sociologies, Études sur les formes de socialisation (PUF, 1999), La tragédie de la culture et autres essais (Rivages Poche, 1993) ; sur Simmel, cf. aussi François Léger, La pensée de Georg Simmel. Contribution à l’histoire des idées au début du XXe siècle (Kimé, 1989, préf. de J. Freund).

-

Le terme de "machiavélien" est utilisé, depuis le célèbre ouvrage de James Burnham, Les machiavéliens. Défenseurs de la liberté (Calmann-Lévy, 1949), pour désigner des auteurs aussi divers que Machiavel, Pareto, Weber, Schmitt, Mosca, Michels ou même Aron, qui se livrent à une analyse "réaliste" ou "scientifique" de la politique et se méfient des idéalismes de toute sorte.

-

Cette notion de libéralisme conservateur, qui reste floue, mais dont l’idée centrale est d’ériger un État politique fort, autonome, qui préserve les libertés des individus dans une société civile libérale, permet d’inscrire Freund dans la lignée de Weber, Schmitt, Pareto et Hayek (cf. not. Renato Cristi, Le libéralisme conservateur, Trois essais sur Schmitt, Hayek et Hegel, Kimé, 1993).

-

P-A Taguieff, postface à la réédition de L’essence du Politique, op. cit.

◘ À lire :

*****

L'œuvre controversée de Julien Freund éclaire la tendance de nos sociétés à la dépolitisation

Un philosophe contre l'angélisme

Julien Freund avait commencé avec Jean Hyppolite sa thèse sur L'Essence du politique (1). Après quelque temps, il lui envoya les cent premières pages pour appréciation. Jean Hyppolite, en des termes inquiets, lui donna aussitôt un rendez-vous au Balzar. Il avait pris soin d'inviter aussi Canguilhem. Il s'agissait de révoquer son thésard : « Je suis socialiste et pacifiste », dit Hyppolite à Freund. « Je ne puis diriger en Sorbonne une thèse dans laquelle on déclare : Il n'y a de politique que là où il y a un ennemi. » Freund étonné et dépité écrivit à Raymond Aron pour lui demander de diriger la thèse commencée, et celui-ci accepta. Des années plus tard, vint le moment de la soutenance, et Jean Hyppolite participait au jury. Il servit à Freund un discours sévère : « Sur la question de la catégorie de l'ami-ennemi, si vous avez vraiment raison, il ne me reste plus qu'à aller cultiver mon jardin. » Freund se défendit audacieusement : « Vous croyez, comme tous les pacifistes, que c'est vous qui désignez l'ennemi. Or c'est lui qui vous désigne. S'il veut que vous soyez son ennemi, vous l'êtes, et il vous empêchera même de cultiver votre jardin. » Hyppolite se dressa sur sa chaise : « Dans ce cas, affirma-t-il, il ne me reste plus qu'à me suicider ».

Julien Freund avait commencé avec Jean Hyppolite sa thèse sur L'Essence du politique (1). Après quelque temps, il lui envoya les cent premières pages pour appréciation. Jean Hyppolite, en des termes inquiets, lui donna aussitôt un rendez-vous au Balzar. Il avait pris soin d'inviter aussi Canguilhem. Il s'agissait de révoquer son thésard : « Je suis socialiste et pacifiste », dit Hyppolite à Freund. « Je ne puis diriger en Sorbonne une thèse dans laquelle on déclare : Il n'y a de politique que là où il y a un ennemi. » Freund étonné et dépité écrivit à Raymond Aron pour lui demander de diriger la thèse commencée, et celui-ci accepta. Des années plus tard, vint le moment de la soutenance, et Jean Hyppolite participait au jury. Il servit à Freund un discours sévère : « Sur la question de la catégorie de l'ami-ennemi, si vous avez vraiment raison, il ne me reste plus qu'à aller cultiver mon jardin. » Freund se défendit audacieusement : « Vous croyez, comme tous les pacifistes, que c'est vous qui désignez l'ennemi. Or c'est lui qui vous désigne. S'il veut que vous soyez son ennemi, vous l'êtes, et il vous empêchera même de cultiver votre jardin. » Hyppolite se dressa sur sa chaise : « Dans ce cas, affirma-t-il, il ne me reste plus qu'à me suicider ».

Cette histoire, authentique au détail près, est significative de la vie de Julien Freund. C'est un homme qui subit l'ostracisme pour des idées auxquelles ses adversaires vont finalement se rendre, mais après sa mort.

La description de la relation ami-ennemi comme fondement irréductible de la politique ressemble à cette époque à une provocation, elle indigne la cléricature régnante, elle installe J. Freund dans une marginalité qui paraît alors définitive. En prétendant qu'il n'y a pas de politique sans reconnaissance de l'ennemi, Freund veut-il donc la guerre ? C'est assez pour le traiter de fasciste.

Freund a vécu à l'époque de la pensée marxiste triomphante. Or il est un fils d'Aristote. Il ne croit pas que les intellectuels et les politiques puissent régénérer l'humanité. Il cherche ce qui est : qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce qu'une société humaine ? Il s'intéresse à la réalité, devant laquelle il s'étonne, attitude philosophique. Comment se présente le monde humain ? C'est une diversité mouvante. Une pluralité de cultures. Ne pourrait-on réduire cette pluralité génératrice de conflits, l'éradiquer ? C'est bien ce qu'espère le marxisme. Freund croit bien en cette possibilité, mais au prix du pire asservissement. Pourquoi faut-il donc accepter la diversité qui porte la guerre en son sein ? Parce que l'humanité est incapable de répondre une bonne fois pour toutes, et d'une seule parole achevée, aux interrogations qui la tourmentent. Pluralité signifie pluralité des interprétations. Seul un oppresseur peut la réduire.

Le conflit est le corrélat de la diversité des pensées, et de la particularité de chaque culture. La politique au sens large de gouvernement signifie l'organisation d'une société particulière qui apporte, à travers sa culture, des réponses spécifiques aux questions que se posent tous les hommes, et se heurte par là à d'autres réponses différentes et tout aussi spécifiques. La politique au sens strict de gouvernement européen, inventée par les Grecs, signifie cette organisation qui accepte les débats d'interprétation au sein même d'une société et d'une culture.

En plein XXe siècle, à l'époque où les idéologies tiennent pour certain qu'en ce qui concerne l'homme, « tout est possible », Freund élabore une réflexion anthropologique et traque les détours d'une condition humaine, à partir de laquelle on s'aperçoit que tout n'est pas possible impunément. Et il empêche l'envol d'Icare vers des régions éthérées peuplées d'anges et saturées d'azur.

Il n'accepta jamais qu'on lui reproche son admiration pour la pensée de Carl Schmitt. Ses détracteurs étaient, selon l'expression désormais consacrée, antifascistes mais non pas antitotalitaires, et de surcroît jugeaient naturel, eux, d'admirer Heidegger. Ces hypocrisies le plongeaient dans des rires sonnants et des colères foudroyantes. Il avait un talent pédagogique incontestable, la passion de la transmission désintéressée : l'étudiant le moins académique, poursuivant sa thèse hors des sentiers officiels, il le conseillait avec autant de soin que s'il avait porté de grandes espérances. Ce talent de pédagogue l'emmenait vers les auditoires les plus simples, et les organisations paysannes savaient qu'il ne refusait aucune conférence.

Comme d'autres, j'ai admiré chez lui une pensée capable d'accepter avec bravoure la réalité humaine, à une époque où tant de grands cerveaux la fuyaient dans l'espoir insane de devenir des dieux. La vie de certains eût été plus tranquille s'ils ne l'avaient pas rencontré, car c'était cela qui transparaissait dans sa manière de fréquenter le monde hostile des idées : quoi qu'il lui en coûte, un esprit libre ne se rend pas.

► Chantal Delsol, Le Figaro (19 fév. 2004).

(1) Les éditions Dalloz rééditent ce maître ouvrage, avec une postface de P.-A. Taguieff (L'Essence du politique, 867 p. 45 €.)

***

◘ Morale et politique

En effet, morale et politique n’ont pas du tout le même but. La première répond à une exigence intérieure et concerne la rectitude des actes personnels selon les normes du devoir, chacun assumant pleinement la responsabilité de sa propre conduite. La politique au contraire répond à une nécessité de la vie sociale et celui qui s’engage dans cette voie entend participer à la prise en charge du destin global d’une collectivité. Aristote déjà faisait la distinction entre la vertu morale de l’homme de bien, qui vise la perfection individuelle, c’est-à-dire l’accomplissement de soi, et la vertu civique du citoyen qui est relative à l’aptitude de commander et d’obéir et au salut de la communauté. (…) Autrement dit, la politique a la charge de la communauté comme telle, indépendamment de la qualité morale et de la vocation personnelle de ses membres. (…) Cette distinction classique reste toujours valable, en dépit des idéologies qui cherchent à asservir les individus à l’épiphanie de la justice et de l’égalité sociale ou encore de l’ordre moral qu’elles promettent pour un avenir indéterminé. L’identification de la morale et de la politique est même l’une des sources du despotisme et des dictatures.

Julien Freund, Qu'est-ce que la politique ?, 1965, Points Seuil, préface, p. 6.

◘ Droit et force

D'une façon générale, la vie politique est placée sous le signe de la contrainte, celle-ci étant la manifestation spécifique de la force publique sans laquelle il n'y aurait non seulement pas d'ordre, mais non plus d'État. Du fait que tout État est contrainte, puisqu'il repose sur le présupposé du commandement et de l'obéissance, la force est inévitablement le moyen essentiel du politique et appartient à son essence. Cela ne veut cependant pas dire qu'elle constitue toute l'unité politique ni même qu'elle est l'unique moyen de son autorité, car l'État est aussi une organisation juridique, surtout de nos jours où, sous l'influence de la rationalisation croissante de la vie en général, la légalité tend à modérer les interventions directes de la force. Néanmoins, pour capitale que soit la rationalisation légaliste dans les sociétés modernes, lorsqu'un conflit surgit à l'intérieur d'un système de légalité et que les adversaires refusent tout compromis, il ne reste que la force pour trancher en dernier ressort. Non pas que celle-ci serait une fin en soi ni que l'État n'existerait que pour appliquer la force pour elle-même ; elle est au service de l'ordre et du respect des mœurs, des coutumes, des institutions, des normes et autres structures juridiques. À coup sûr, il n'y a de concorde possible sans règles, conventions ou lois communes et valables pour tous les membres, donc pas d'ordre sans droit (quelle que soit sa nature : coutumier ou écrit). L'État apparaît ainsi comme étant l'instrument de la manifestation du droit, soit qu'il consacre des coutumes déjà existantes, soit qu'il promulgue des lois nouvelles. Toutefois, sans la contrainte et la possibilité d'appliquer des sanctions à ceux qui contreviennent aux prescriptions et aux lois, l'ordre ne pourrait être maintenu longtemps.

Julien Freund, Qu'est-ce que la politique ?, 1965, Points Seuil, pp. 128-129.

◘ Sens de la patrie

On a beau ironiser sur le concept de patrie et concevoir l'humanité sur le mode anarchique et abstrait comme composée uniquement d'individus isolés aspirant à une seule liberté personnelle, il n'empêche que la patrie est une réalité sociale concrète, introduisant l'homogénéité et le sens de la collaboration entre les hommes. Elle est même une des sources essentielles du dynamisme collectif, de la stabilité et de la continuité d'une unité politique dans le temps. Sans elle, il n'y a ni puissance ni grandeur ni gloire, mais non plus de solidarité entre ceux qui vivent sur un même territoire. On ne saurait donc dire avec Voltaire, à l'article Patrie de son Dictionnaire philosophique que "souhaiter la grandeur de son pays, c'est souhaiter du mal à ses voisins". En effet, si le patriotisme est un sentiment normal de l'être humain au même titre que la piété familiale, tout homme raisonnable comprend aisément que l'étranger puisse éprouver le même sentiment. Pas plus que l'on ne saurait conclure de la persistance de crimes passionnels à l'inanité de l'amour, on ne saurait prendre prétexte de certains abus du chauvinisme pour dénigrer le patriotisme. Il est même une forme de la justice morale. C'est avec raison qu'A. Comte a vu dans la patrie la médiation entre la forme la plus immédiate du groupement, la famille et la forme le plus universelle de la collectivité, l'humanité. Elle a pour raison le particularisme qui est inhérent au politique. Dans la mesure où la patrie cesse d'être une réalité vivante, la société se délabre non pas comme le croient les uns au profit de la liberté de l'individu ni non plus comme le croient d'autres à celui de l'humanité ; une collectivité politique qui n'est plus une patrie pour ses membres cesse d'être défendue pour tomber plus ou moins rapidement sous la dépendance d'une autre unité politique. Là où il n'y a pas de patrie, les mercenaires ou l'étranger deviennent les maitres. Sans doute devons-nous notre patrie au hasard de la naissance, mais il s'agit d'un hasard qui nous délivre d'autres.

Julien Freund, L'essence du Politique