Stefan George

Né en 1868 dans le village de Büdesheim près de Bingen, mort exilé en Suisse en décembre 1933, Stefan George est l'un des plus grands poètes allemands. Il se rend, de 1888 à 1890, à Londres, en Italie et notamment à Paris, où il rencontre les poètes symbolistes, et plus particulièrement Stéphane Mallarmé, qui devient son modèle au début de sa carrière littéraire. À cette époque, la situation littéraire en Allemagne est marquée par un post-classicisme et par un naturalisme que rejette Stefan George. Auteur d’une œuvre au ton unique, il est le principal acteur du renouveau du langage poétique allemand à la fin du XIXe siècle et a eu une influence considérable sur des auteurs comme Hofmannsthal, Rilke, Gottfried Benn et même le jeune Celan. La nouvelle sensibilité poétique qu’il a fait triompher en Allemagne a par ailleurs permis la découverte et la revalorisation des hymnes tardives de Hölderlin par un de ses disciples au début du siècle et son ethos intransigeant a pu inspirer la tentative de tyrannicide de Claus von Stauffenberg. Malgré ses fortes affinités avec le symbolisme français – il traduisit son maître Mallarmé, mais aussi Baudelaire et Rimbaud –, le poète est tombé dans l'oubli en France. Il bénéficie toutefois d'un regain d'intérêt en Allemagne, sur fond de polémiques.

Né en 1868 dans le village de Büdesheim près de Bingen, mort exilé en Suisse en décembre 1933, Stefan George est l'un des plus grands poètes allemands. Il se rend, de 1888 à 1890, à Londres, en Italie et notamment à Paris, où il rencontre les poètes symbolistes, et plus particulièrement Stéphane Mallarmé, qui devient son modèle au début de sa carrière littéraire. À cette époque, la situation littéraire en Allemagne est marquée par un post-classicisme et par un naturalisme que rejette Stefan George. Auteur d’une œuvre au ton unique, il est le principal acteur du renouveau du langage poétique allemand à la fin du XIXe siècle et a eu une influence considérable sur des auteurs comme Hofmannsthal, Rilke, Gottfried Benn et même le jeune Celan. La nouvelle sensibilité poétique qu’il a fait triompher en Allemagne a par ailleurs permis la découverte et la revalorisation des hymnes tardives de Hölderlin par un de ses disciples au début du siècle et son ethos intransigeant a pu inspirer la tentative de tyrannicide de Claus von Stauffenberg. Malgré ses fortes affinités avec le symbolisme français – il traduisit son maître Mallarmé, mais aussi Baudelaire et Rimbaud –, le poète est tombé dans l'oubli en France. Il bénéficie toutefois d'un regain d'intérêt en Allemagne, sur fond de polémiques.

Révolution conservatrice et “fondamentalisme esthétique”

• Stefan Breuer, Ästhetischer Fundamentalismus : Stefan George und der deutsche Antimodernismus, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1995.

Qu'est-ce que le “fondamentalisme esthétique” ? Il convient de répondre d'emblée à cette question, pour comprendre ce que l'on entend par là. Le “fondamentalisme esthétique”, d'après Stefan Breuer, est une attitude d'opposition contre la culture et la technique modernes, c'est une critique pure et dure de la civilisation. En ce sens, il est part intégrante d'une tradition intellectuelle qui n'a pas cessé d'être active depuis le romantisme jusqu'aux critiques contemporaines du “pan-technicisme”. Le “fondamentalisme esthétique” a connu son apogée entre 1890 et 1910. Dans son livre consacré à ce filon de l'histoire intellectuelle allemande, Breuer aborde surtout les auteurs de cette époque.

Au centre de son enquête figurent essentiellement le poète Stefan George et sa revue Blätter für die Kunst. Ensuite, il aborde d'autres personnalités importantes et d'autres cercles de la fin du XIXe et du début du XXe : Hugo von Hofmannsthal, les “Cosmiques”, Alfred Schuler, le philosophe-écologue Ludwig Klages, le “théoricien de la sagesse” Georg Simmel et l'“anti-roi” par rapport à George, Rudolf Borchardt, pour n'en citer que quelques-uns. Breuer analyse la personnalité des “maîtres” et des “disciplnes” et examine les structures de domination qui en découlent, de même que l'impact extérieur de ces groupes.

Au centre de cette enquête, nous trouvons un questionnement sur la signification politique de ces poètes et penseurs. Breuer lui-même souligne qu'il serait faux de voir dans ce “fondamentalisme esthétique” un courant parallèle à la Révolution conservatrice. Hugo von Hofmannsthal a certes forgé le concept de “révolution conservatrice”, mais il entendait par là un “conservatisme culturel” dirigé contre la civilisation moderne, c'est-à-dire quelque chose « de totalement différent du néo-nationalisme qui opérait sous la même étiquette » et qui « rien que pour mener jusqu'au bout sa politique d'expansion devait exploiter à fond les atouts de la civilisation moderne » (p. 5).

Les “esthètes fondamentaux” de ce conservatisme n'ont dès lors pas été en 1914 des adeptes du patriotisme belliciste, car des « esprits pertinents comme George ou Klages ne se sont jamais fait d'illusion : cette guerre allait être menée avec les moyens de la civilisation et même dans le cas d'une victoire improbable de l'Allemagne, la question fondamentale n'aurait pas reçu de réponse décisive : que faire de la civilisation et de ses effets dans notre pays même... ? » (p. 212).

Nous avons donc affaire à des esthètes conservateurs, dont l'hostilité à la modernité doit éveiller l'attention des écologistes. La vision du monde de Klages représente en effet un fondamentalisme écologique radical et tout-à-fait pur, souligne Breuer :

« Pour Klages, les choses étaient claires : les sciences exactes, et l'idée de “progrès” qui en dérivait, dépendaient étroitement d'un ordre économique centré sur l'argent et le capital... Comme en témoignent ses écrits posthumes, c'est dans son œuvre que, longtemps avant que n'existe le cercle de George, Klages s'était intensément préoccupé des relations entre le christianisme, le capitalisme et le rationalisme ; c'est également dans cette œuvre de Klages que le désavantage majeur des Allemands, leur “barbarité” (Barbarentum), a été inversé en une positivité » (pp. 196 et ss.).

La pire des barbarités n'était pas pour ces esthètes fondamentaux l'“arriération culturelle” mais la surexploitation moderne du monde : c'est la raison pour laquelle les cercles tournant autour des personnalités de George et de Klages ont salué l'“instinctuel” et le “tellurique” comme les qualités essentielles des Allemands, tandis que le protestantisme et le prussianisme étaient radicalement dévalorisés au titre d'expressions de la modernité rationaliste. George, en se référant à Max Weber, soulignait qu'il existait un lien étroit entre le protestantisme et le capitalisme : « Partout où la forme protestante du christianisme trouve accès, elle capitalise, industrialise et modernise les peuples » (p. 200).

Il m'apparait particulièrement intéressant de suivre la tentative de Breuer de classer ces penseurs et poètes dans le paysage politique de la première moitié du XXe siècle :

« Le fondamentalisme esthétique, empiriquement parlant, comme le montre l'exemple de la “république des poètes” de Bavière en 1919, peut parfaitement se manifester sous une forme de “gauche”. Mais nous voyons alors éclore une tension entre les orientations universalistes-éthiques et les orientations esthétiques, où les premières finissent par avoir le dessus, si bien que les formes de gauche sont le plus souvent des formes de transition, tandis que la qualité spécifiquement esthétique et an-éthique postule une attitude particulariste, laquelle, traduite en option politique, révèle une affinité avec la droite politique » (p. 226).

Breuer examine de ce fait les intersections possibles entre le fondamentalisme esthétique et les prémisses de droite de la “Révolution conservatrice”, du nationalisme et du national-socialisme. Mais dans l'enquête de Breuer manque (ndlr : comme d'habitude serait-on tenté de dire...) la référence aux diverses formes du fédéralisme qui, au début du XXe siècle, n'était nullement un phénomène marginal en Allemagne du Sud. La “version populaire” de l'esthétisme des cercles conservateurs, le Heimatkunst (art du terroir), cultivait de fortes sympathies pour ce fédéralisme. Ni George ni Hofmannsthal n'ont été actifs dans les mouvements régionalistes, mais ce non-engagement ne constitue pas une preuve, car ils ne se sont pas engagés davantage dans les formations nationalistes.

Breuer examine de ce fait les intersections possibles entre le fondamentalisme esthétique et les prémisses de droite de la “Révolution conservatrice”, du nationalisme et du national-socialisme. Mais dans l'enquête de Breuer manque (ndlr : comme d'habitude serait-on tenté de dire...) la référence aux diverses formes du fédéralisme qui, au début du XXe siècle, n'était nullement un phénomène marginal en Allemagne du Sud. La “version populaire” de l'esthétisme des cercles conservateurs, le Heimatkunst (art du terroir), cultivait de fortes sympathies pour ce fédéralisme. Ni George ni Hofmannsthal n'ont été actifs dans les mouvements régionalistes, mais ce non-engagement ne constitue pas une preuve, car ils ne se sont pas engagés davantage dans les formations nationalistes.

Ensuite, on peut affirmer sans se tromper que leur vision du monde était en opposition très nette avec celle de la Révolution conservatrice. Quand Ernst Jünger manifestait une ivresse de technophilie et quand Moeller van den Bruck, dans le but de construire une Allemagne puissante, acceptait sans hésitation et sans a priori des phénomènes tels la croissance exponentielle de la population, les mégapoles, l'industrie et le prolétariat, « dans les cercles du fondamentalisme esthétique, ces phénomènes étaient jugés purement et simplement comme les expressions du “contre-monde” » (p. 230).

En bref : « L'objectif (de la Révolution conservatrice) était de voir éclore une autre modernité ou plutôt une modernité autre » (p. 230). Tandis que les fondamentalistes esthétiques exigeaient la “négation totale de la modernité”, allant jusqu'à postuler, avec Borchardt, “de réduire en poussière les mégapoles allemandes”.

Dans cette hostilité de principe contre toutes les manifestations et les phénomènes de la modernité, nous trouvons, clairement exprimée, la différence qui oppose ce fondamentalisme esthétique au national-socialisme, car, écrit Breuer :

« le national-socialisme se distingue du fondamentalisme esthétique par le fait qu'il accepte pleinement l'esprit du temps. Le national-socialisme ne procède pas, comme l'ont répété sur le mode du moulin à prière tibétain Thomas Mann et Georges Lukacs, d'une vulgarisation de l'anti-rationalisme ou de l'irrationalisme, mais, bien au contraire, d'une vulgarisation du rationalisme ; il ne nie pas fondamentalement la modernité, mais ne la nie que sectoriellement » (p. 237).

Ce constat posé par Breuer est très important : il campe clairement les véritables clivages politiques de notre époque contemporaine, où nous avons, d'un côté, des progressistes et des rationalistes de droite et de gauche et, de l'autre, des conservateurs. Raison pour laquelle les “esthètes” peuvent être considérés non pas comme les précurseurs des bruns, mais comme les précurseurs des verts.

« Avec le national-socialisme, nous avons un mouvement qui accède au pouvoir, en poursuivant en bien des points celui du XIXe siècle, dont les adeptes voulaient frapper George à mort et faisaient de cette intention l'une de leurs missions les plus urgentes. Ce mouvement comprenait les goûts artistiques petits-bourgeois de Hitler et, plus encore, sa conception positiviste des sciences, son enthousiasme pour la technique moderne et, en tout premier lieu, son obsession pour les idées d'eugénisme et d'hygiène raciale » (p. 233).

En même temps, cette critique fondamentale du progressisme chez les “esthètes” les distinguent des pires manifestations que l'on observe dans le camp conservateur, not. cette propension à croire que la technique, le rationalisme et la politique de puissance ne sont pas mauvais en soi, mais qu'il importe qu'ils tombent dans de bonnes mains (c'est-à-dire dans des mains allemandes).

Ce qui rapproche les esthètes des fascistes, pense Breuer, « c'est la grande valorisation de la dimension charismatique » (p. 238). Mais les preuves qu'il avance pour soutenir ce point de vue laissent à désirer et son argumentation est nébuleuse. Elle semble cadrer avec cette douteuse tradition intellectuelle qui fait miroiter à l'horizon une “ligne” au-delà de laquelle se situerait le “malheur”, le “mal”, l'“innommable”. Type de raisonnement que les scientifiques feraient bien d'oublier...

La conclusion de Breuer, toutefois, est pertinente : le fondamentalisme esthétique est effectivement le concept qui s'oppose le plus “purement” et le plus radicalement à toutes les tendances progressistes, cherchant à imposer la modernisation (p. 241). Breuer admet qu'à une époque comme la nôtre où la crise écologique est d'une indéniable évidence, où les ressources se raréfient, où le prix à payer pour survivre est de plus en plus élevé, pour maintenir à flot cette foi déraisonnable dans les progrès techniques et autres, l'idée progressiste se grève de lourds paradoxes. Raison pour laquelle, nous devons reconnaître que les œuvres de Klages, George et Hofmannsthal « ont reconnu bien avant le mouvement écologiste les dangers que recelait cette idée » (p. 242).

►Heinz-Siegfried Strelo (article paru dans Ökologie n°1/1997 ; tr. fr. : RS).

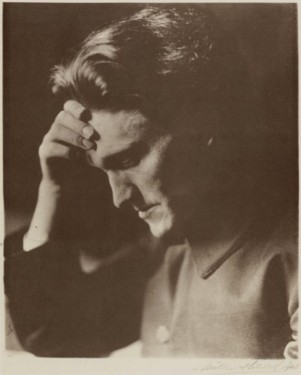

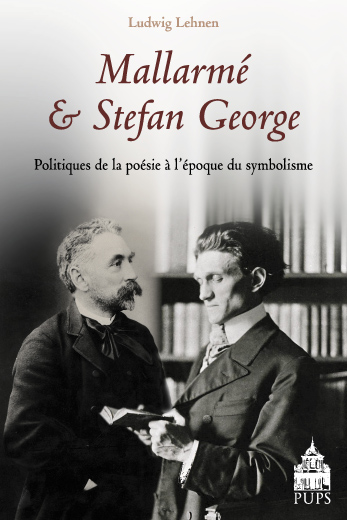

[Les citations de Stefan George renvoient à l'édition bilingue de L’Étoile de l’Alliance, tr. fr. L. Lehnen, éd. de la Différence, 2005, recueil poétique repris dans : Poésies complètes, 2009. Du traducteur on pourra aussi lire cet article sur Mallarmé et George condensant les enjeux décrits dans son ouvrage Mallarmé et Stefan George : Politiques de la poésie à l’époque du symbolisme (PUPS, 2010, prix Henri Mondor) tiré de son travail de thèse. Ci-contre : de g. à d., Stefan George drapé dans une aristocratique solitude, Berthold et Claus Stauffenberg en 1924]

La poésie est un combat. Aussi sereine, désinvolte ou légère qu’on la veuille, si éprise de songes vagues ou du halo des mots qui surgissent, comme l’écume, de l’immensité houleuse de ce qui n’est pas encore dit, la poésie n’existe en ce monde que par le dévouement, le courage, l’oblation martiale de ses Serviteurs. À ce titre, toute poésie est militante, non en ce qu’elle se voudrait au service d’une idéologie mais par la mise en demeure qu’elle fait à ceux qui la servent de ne servir qu’elle. Nul plus que Stefan George ne fut conscient de cette exigence à la fois héroïque et sacerdotale qui pose la destinée humaine dans sa relation avec la totalité de l’être, entre le tout et le rien, entre le noble et l’ignoble, entre l’aurore et le crépuscule, entre la dureté du métal et « l’onde du printemps » :

« Toi, toujours début et fin et milieu pour nous

Nos louanges de ta trajectoire ici-bas

S’élèvent Seigneur du Tournant vers ton étoile… » (1)

Le cours ordinaire des jours tend à nous faire oublier que nous vivons brièvement entre 2 vastitudes incertaines qui n’appartiennent point à ce que l’homme peut concevoir en terme de vie personnelle, et qu’à chaque instant une chance nous est offerte d’atteindre à la beauté et à la grandeur en même temps que nous sommes exposés au risque d’être subjugués par la laideur et la petitesse. Depuis que nous ne prions plus guère et que nos combats ne sont plus que des luttes intestines pour le confort ou la vanité sociale, ce qu’il y a de terrible ou d’enchanteur dans notre condition nous fait défaut. Nous voici au règne des « derniers des hommes » dont parlait Nietzsche. Pour Stefan George, la poésie est un combat car le monde, tel qu’il se configure, n’en veut pas. La poésie n’est pas seulement le combat de l’artiste avec la matière première de son art, elle est aussi un combat contre le monde, un « contre-monde » selon la formule de Ludwig Lehnen, qui est, pour des raisons précises, le contraire d’une utopie. Pour Stefan George, ce n’est pas la poésie qui est l’utopie, le nulle part, mais ce monde tel qu’il va, ce monde du dernier des hommes auquel la poésie résiste :

« Ainsi le cri dolent vers le noyau vivant

Retentit dans notre conjuration fervente » (p. 19)

On peut, certes, et ce sera la première tentation du Moderne, considérer cette majestueuse, hiératique et solennelle construction georgéenne comme une illusion et, de la sorte, croire la récuser. Il n’en demeure pas moins que cette illusion est belle, que cette illusion, si illusion il y a, entraîne en elle, pour exercer les pouvoirs du langage humain, le sens de la grandeur et du sacrifice, l’exaltation réciproque du sensible et de l’intelligible. Force est de reconnaître que cette « illusion » si l’on tient à ainsi la nommer, est à la fois la cause et la conséquence d’une façon d’être et de penser plus intense et plus riche que celles que nous proposent ces autres illusions, ces illusions subalternes dispensées par les sociétés techniciennes ou mercantiles, voire par les idéologies dont les griseries sont monotones et fugaces :

« Et renferme bien en ta mémoire que sur cette terre

Aucun duc aucun sauveur ne le devient sans avoir respiré

Avec son premier souffle l’air rempli de la musique des prophètes

Sans qu’autour de son berceau n’eût tremblé un chant héroïque. » (p. 29)

L’éthique georgéenne s’ordonne à des Symboles et à une discipline qui resserre l’exigence autour du poïen. Ascèse de la centralité, du retour à l’essentiel, de l’épure, cette éthique rétablit la précellence d’une vérité qui se laisse prouver par la beauté en toute connaissance de cause. Pour Stefan George, rien n’est moins fortuit que la poésie. Loin d’être le règne des significations aléatoires ou de vagues divagations de l’inconscient, la poésie est l’expression de la conscience ardente, de la lucidité extrême. L’Intellect n’est point l’ennemi de la vision, bien au contraire. L’Image n’advient à la conscience humaine que par le miroir de la spéculation. Toute poésie est métaphysique et toute métaphysique, poésie. On peut considérer cette poésie métaphysique comme une illusion, Stefan George se refusant à en faire un dogme, mais cette illusion demeure une illusion supérieure dont la supériorité se prouve par la ferveur et la discipline qu’elle suscite :

« Seul peut t’aider ce qu’avec toi tu as fait naître —

Ne gronde pas ton mal tu es ton mal lui-même…

Fais retour dans l’image retour dans le son ! » (p. 37)

Notons, par ailleurs, que ceux-là mêmes qui « déconstruisent » et « démystifient » avec le plus d’entrain les métaphysiques sont aussi ceux qui s’interrogent le moins sur les constructions et les illusions banales comme si, du seul fait d’être majoritaires à tel moment de l’Histoire, elles échappaient à toute critique, voire à toute analyse. La pensée de Stefan George se refuse à cette complaisance. Peu lui importe le jugement ou les habitudes de la majorité. Plus humaniste, au vrai sens du terme que des détracteurs, Stefan George prend sa propre conscience comme point de référence à la conscience humaine. Il éprouve la conscience, la valeur, la volonté, la possibilité et la création à partir de son propre exemple et de sa propre expérience : méthode singulière où l’on peut voir aussi bien un immense orgueil qu’une humilité pragmatique qui consisterait à ne juger qu’à partir de ce que l’on peut connaître directement, soi-même, et non par ouïe dire, précisément à partir d’un « soi-même » dont l’exemplarité vaut bien toutes les représentations et tous les stéréotypes du temps :

« Seuls ceux qui ont fui vers le domaine

Sacré sur des trirèmes d’or qui jouent

Mes harpes et font les sacrifices au temple...

Et qui cherchent encore le chemin tendant

Des bras fervent dans le soir — d’eux seuls

Je suis encore le pas avec bienveillance

Et tout le reste est nuit et néant. » (p. 49)

Pour Stefan George, croire que sa propre conscience ne puisse nullement être exemplaire de la conscience humaine, ce serait consentir à une démission fondamentale, saper le fondement même du « connais-toi toi-même » c’est-à-dire le fondement de la pensée grecque du Logos qui tient en elle le secret de la liberté humaine. Si un seul homme ne peut, en toute légitimité, donner tort à ses contemporains, fussent-ils en majorité absolue, toute pensée s’effondre dans un établissement automatique et général de la barbarie, voire dans une régression zoologique : le triomphe de l’homme-insecte. Toutefois, à la différence de Stirner, George ne s’appuie pas exclusivement sur l’unique. Sa propre expérience de la valeur, il consent à la confronter à l’Histoire, ou, plus exactement à la tradition. Son « contre-monde » se fonde à la fois sur l’expérimentation du « connais-toi toi-même » et sur la tradition qui nous juge autant que nous la jugeons. L’humanitas, en effet, ne se réduit pas aux derniers venus quand bien même ils s’en prétendent être l’accomplissement ultime et merveilleux. Ce que le dépassement de sa propre conscience exige de lui, ce qu’exige son sens de la beauté et de la grandeur, son refus des valeurs des « derniers des hommes », Stefan George le confronte à ce que furent, dans leurs œuvres, les hommes de l’Antiquité et du Moyen-Âge, les Prophètes, les Aèdes, les moines guerriers ou contemplatifs, non pour être strictement à leur ressemblance mais pour consentir à leur regard, pour mesurer à l’aune de leurs œuvres et de leurs styles, ce que sa solitude en son temps lui inspire, ce que sa liberté exige, ce que son pressentiment lui laisse entrevoir :

« Nommez-le foudre qui frappa signe et guida :

Ce qui à mon heure venait en moi…

Nommez-le étincelle jaillie du néant

Nommez-le retour de la pensée circulaire :

Les sentences ne le saisissent : force et flamme

Remplissez-en images et mondes et dieux !

Je ne viens annoncer un nouvel Une-fois :

De l’ère de la volonté droite comme une flèche

J’emmène vers la ronde j’entraîne vers l’anneau » (p. 43)

Si la joie de Stefan George n’était que nostalgie, elle ne serait point ce salubre péril pour notre temps. La nostalgie n’est que le frémissement du pressentiment, semblable à ces ridules marines qui, sous le souffle prophétique, précèdent la haute vague. Il ne s’agit pas, pour George, de plaindre son temps ou de s’en plaindre mais de le réveiller ou de s’en réveiller, par une décision résolue, comme d’un mauvais rêve. La décision georgéenne n’est nullement une outrecuidance ; elle a pour contraire non point une indécision, qui pourrait se targuer de laisser les hommes et le monde à eux-mêmes, mais une décision inverse, également résolue :

« Possédant tout sachant tout ils gémissent :

‘’Vie avare ! Détresse et faim partout !

La plénitude manque !’’

Je sais des greniers en haut de chaque maison

Remplis de blé qui vole et de nouveau s’amoncelle –

Personne ne prend… » (p. 51)

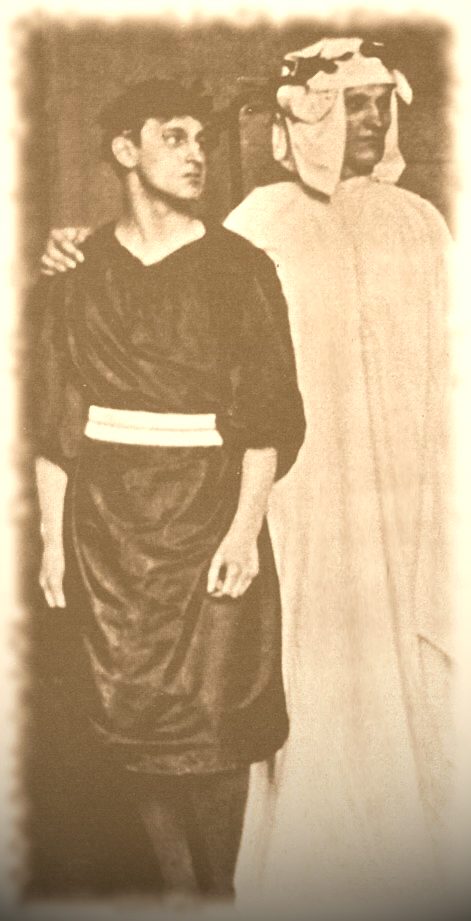

[Ci-contre : Stefan George à g. en Dante aux côtés de Maximin en Virgile, 1903]

De même que l’on ne peut nuire à la sottise que par l’intelligence, on ne peut nuire à la laideur que par la beauté. Les promoteurs du laid sous toutes ses formes sont si intimement persuadés que la beauté leur nuit qu’ils n’ont de cesse d’en médire. La beauté, selon eux, serait archaïque ou élitiste et, quoiqu’il en soit, une odieuse offense faite à la morale démocratique et aux vertus grégaires. Le plus expédient est de dire qu’elle n’existe pas : fiction aristocratique et platonicienne dépassée par le relativisme moderne. Sans entrer dans la dispute fameuse concernant l’existence ou l’inexistence de la beauté en soi (et devrait-elle même exister pour être la cause de ce qui existe ?) les démonstrations en faveur de l’une ou de l’autre hypothèse tiennent sans doute plus à ce que l’on éprouve qu’à ce que l’on raisonne. La beauté telle que la célèbrent Platon ou Plotin est moins une catégorie abstraite qu’une ascension, une montée, une ivresse. Cette beauté particulière, sensible, lorsqu’elle nous émeut, lorsque nous en éprouvons le retentissement à la fois dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, nous la voulons éternelle. La pensée platonicienne, surtout lorsque s’en emparent les poètes, autrement dit le platonisme qui n’est laissé pas exclusivement à l’usage didactique, est une ivresse, une extase dionysienne qui, par gradations infinies, entraîne l’âme du sensible vers l’intelligible qui est un sensible plus intense et plus subtil.

De même que l’on ne peut nuire à la sottise que par l’intelligence, on ne peut nuire à la laideur que par la beauté. Les promoteurs du laid sous toutes ses formes sont si intimement persuadés que la beauté leur nuit qu’ils n’ont de cesse d’en médire. La beauté, selon eux, serait archaïque ou élitiste et, quoiqu’il en soit, une odieuse offense faite à la morale démocratique et aux vertus grégaires. Le plus expédient est de dire qu’elle n’existe pas : fiction aristocratique et platonicienne dépassée par le relativisme moderne. Sans entrer dans la dispute fameuse concernant l’existence ou l’inexistence de la beauté en soi (et devrait-elle même exister pour être la cause de ce qui existe ?) les démonstrations en faveur de l’une ou de l’autre hypothèse tiennent sans doute plus à ce que l’on éprouve qu’à ce que l’on raisonne. La beauté telle que la célèbrent Platon ou Plotin est moins une catégorie abstraite qu’une ascension, une montée, une ivresse. Cette beauté particulière, sensible, lorsqu’elle nous émeut, lorsque nous en éprouvons le retentissement à la fois dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit, nous la voulons éternelle. La pensée platonicienne, surtout lorsque s’en emparent les poètes, autrement dit le platonisme qui n’est laissé pas exclusivement à l’usage didactique, est une ivresse, une extase dionysienne qui, par gradations infinies, entraîne l’âme du sensible vers l’intelligible qui est un sensible plus intense et plus subtil.

Entre le Sens et les sens, Stefan George refuse le divorce. Sa théorie de la beauté, et le mot « théorie » renvoie ici à son étymologie de contemplation, dépend de ce qu’elle donne ou non à éprouver à travers ses diverses manifestations. Eprouvée jusqu’à la pointe exquise de l’ivresse, la beauté devient éternelle. On peut certes discuter de la relativité des critères esthétiques, selon les temps et les lieux, il n’en demeure pas moins que par l’expérience que nous en faisons, la beauté nous arrache à la temporalité linéaire pour nous précipiter dans un autre temps, un temps rayonnant, sphérique, harmonique, qui n’est plus le temps de l’usure, ni celui de la finalité. Confrontée à cette expérience, la pensée platonicienne édifie la théorie de la beauté comme splendeur du vrai qui n’exclut nullement l’exclamation rimbaldienne : « O mon bien, ô mon beau ! » car cette beauté en soi n’est « en soi » que parce qu’elle se manifeste en nous. Elle nous doit autant que nous lui devons et réalise ce que les métaphysiciens nomment une « unité supérieure à la somme des parties » :

« … Instant intemporel

Où le paysage devient spirituel et le rêve présence.

Un frisson nous enveloppa… Instant du plus grand heur

Qui couronnait toute une vie terrestre en la résumant

Et ne laissait plus de place à l’envie de la splendeur

De la mer parsemée d’îles de la mer divine. » (p. 139)

La beauté n’appartient ni à l’Esprit, ni à la chair mais à leur fusion ardente. Sauver la cohésion du monde, son unité supérieure pour garder en soi la multiplicité, la richesse des contradictions, la polyphonie des passions, ce vœu exactement contraire à celui des Modernes, Stefan George en appellera pour le réaliser « aux Forts, aux Sereins aux Légers », qu’il veut armer contre les faibles, les excités et les lourds, autrement dit les hommes grégaires, acharnés à peupler le monde de leurs abominations sonores non sans, par surcroît, être de pompeux moralisateurs et les infatigables publicistes de leur excellence, au point de considérer tous les génies antérieurs comme leurs précurseurs. Tout Moderne imbu de sa modernité est un dictateur en puissance éperdu d’auto-adulation mais en même temps extraordinairement soumis, soucieux de conformité sociale, « bien-pensant », zélé, esclave heureux jamais lassé de s’orner des signes distinctifs de son esclavage. Le Moderne « croit en l’homme », c’est-à-dire en lui-même, mais ce « lui-même », il consent à ce qu’il soit bien peu, sinon rien ! Rien ne lui importe que d’être à ses propres yeux supérieur à ses ancêtres. La belle affaire ! Ceux-ci étant morts, il s’en persuade plus aisément.

« Ne me parlez d’un Bien suprême : avant d’expier

Vous le ravalez à vos existences basses…

Dieu est une ombre si vous-mêmes pourrissez !

(…) Ne parlez pas du peuple : aucun de vous ne soupçonne

Le joint de la glèbe avec l’aire pavée de pierres

La juste co-extension montée et descente —

Le filet renoué des fils d’or fissurés. » (p. 59)

L’œuvre est ainsi un rituel de résistance à l’indifférenciation, c’est-à-dire à la mort : rituel magique, exorcisme au sens artaldien où la sorcellerie évocatoire et l’intelligence aiguë s’associent en un même combat contre Caliban. Pour Stefan George, rien n’est dû et tout est à conquérir, ce qui relève tout autant d’une haute morale que d’une juste pragmatique. Chaque espace de véritable liberté contemplative ou créatrice est conquis de haute lutte contre les autres et contre soi-même. Il n’est d’autre guerre sainte, pour Stefan George, que celle qui sauve, qui sanctifie la beauté de l’instant.

L’œuvre est ainsi un rituel de résistance à l’indifférenciation, c’est-à-dire à la mort : rituel magique, exorcisme au sens artaldien où la sorcellerie évocatoire et l’intelligence aiguë s’associent en un même combat contre Caliban. Pour Stefan George, rien n’est dû et tout est à conquérir, ce qui relève tout autant d’une haute morale que d’une juste pragmatique. Chaque espace de véritable liberté contemplative ou créatrice est conquis de haute lutte contre les autres et contre soi-même. Il n’est d’autre guerre sainte, pour Stefan George, que celle qui sauve, qui sanctifie la beauté de l’instant.

À l’heure où l’Europe fourvoyée se désagrège, on peut voir en Stefan George l’œuvre ultime de la culture européenne. Cet Allemand nostalgique de la France, disciple de Shakespeare et de Dante, ce poète demeuré fidèle dans ses plus radicales audaces formelles aux exigences et aux libertés de la pensée grecque nous donne à penser que l’Europe existe en poésie. Une idée, une forme européenne serait ainsi possible mais qui ne saurait se réaliser en dehors ou contre les nations. Pour Stefan George, l’Idée européenne jaillit des profondeurs de l’Allemagne secrète, autrement dit de ces puissances cachées, étymologique, ésotériques qui gisent dans le palimpseste de la langue nationale. Évitons un malentendu. Certes, la poésie, comme nous en informe Mallarmé, est faite non avec des sentiments ou des significations mais avec des mots, mais ces mots participent d’une poétique qui engage la totalité de l’homme et du monde. La poésie qui n’est point confrontation avec la totalité de l’être n’est que babil, « inanité sonore ». Toute chose possède son double hideux ; celui de la poésie est la publicité.

La poésie de Stefan George est militante, mais en faveur d’elle-même, où, plus exactement, en faveur de la souveraineté du Symbole dont elle témoigne, du dessein dont elle est l’accomplissement. La poésie est au service de son propre dessein qui, loin de se réduire aux mots, s’abandonne aux resplendissements de l’Esprit dont les mots procèdent et qu’ils tentent de rejoindre sur ces frêles embarcations que sont les destinées humaines. Stefan George dissipe ainsi le malentendu post-mallarméen. Son œuvre restitue aux vocables leur souveraineté. On distingue d’ordinaire dans l’œuvre de Stefan George 2 époques, l’une serait vouée à « l’art pour l’art », dans l’influence de Villiers de l’Isle-Adam et de Mallarmé, l’autre, qui lui succède, serait militante, au service de l’Idée et de l’Allemagne secrète. L’une n’en est pas moins la condition de l’autre. Mallarmé et Villiers sont pour Stefan George, « les soldats sanglants de l’Idée ». Villiers est un écrivain engagé contre le « progrès » et contre l’embourgeoisement du monde. Mallarmé poursuit une « explication orphique de la terre ». C’est en accomplissant l’exigence de la poésie, en amont, que la poésie et la politique se rejoignent. Toute politique procède de la poésie. Rétablir la souveraineté de la poésie, c’est aussi rétablir celle de la politique contre le monde des insectes, contre le triomphe du subalterne sur l’essentiel.

► Luc-Olivier d’Algange, 2010. Cet hommage est un extrait de Lectures pour Frédéric II (aux éditions Alexipharmaque). Il est paru sous le titre « Stefan George ou la politique de l’essentiel » dans éléments n°138, 2011.

◘ Bibliographie :

♦ Écrits :

Peu, voire mal servie en français, l’œuvre de Stefan George (1868-1933) aura dû attendre cette édition afin de permettre aux lecteurs de pouvoir l’apprécier à sa juste valeur. Cette édition étant bilingue chacun pourra juger sur pièce, ou du moins se faire des idées plus exactes sur une œuvre qui, cherchant à se démarquer d’une époque ô combien tumultueuse, n’aura pu échapper à l’Histoire. Certes, la personnalité hautaine, aristocratique voire autocratique de l’auteur n’aura pas facilité l’approche de son œuvre. Si l’on ajoute à cela les compromissions de certains de ses disciples avec le régime nazi – ce qui ne doit pas faire oublier l’héroïsme du comte Claus von Stauffenberg, un de ses disciples, auteur de l’attentat contre Hitler (le 20 juillet 1944), ni non plus son exil en Suisse et le refus par ses disciples d’une « récupération » officielle de ses funérailles à Locarno (le 4 décembre 1933) – le jugement semblera sans appel. Admiré par Mallarmé (qu’il traduisit, ainsi que Baudelaire), Rilke et Hofmannsthal, Gide, Du Bos, traducteur de Shakespeare et de Dante, S. George est incontestablement une des grandes voix de la poésie européenne au tournant des XIXe et XXe siècles. Les 8 volumes de poèmes ici traduits constituent l’œuvre poétique quasi intégrale de l’auteur. Du début, Hymnes (1890), à la fin, Le Nouveau Règne (1928) en passant par Algabal (1892), L’Année de l’âme (1896) ou le Tapis de la vie (1899), la poétique de S. George s’inscrit en rupture avec une conception mettant à l’écart vie et poésie. Non point « l’art pour l’art » mais la volonté de concilier art et mythe, renouveau et absolu. Rêve pour beaucoup à ranger dans les illusions de temps révolus, certainement. Mais il est bon de pouvoir lire (et la traduction courageuse de Ludwig Lehnen doit être saluée, ainsi que l’entreprise d’un éditeur qui n’a pas souci de l’actualité) ces poèmes sculptés dans la langue, hiératiques, tout entiers tournés vers la célébration des puissances et impuissances de la langue. « Tristement j’appris le renoncement / Qu’aucune chose ne soit là où le mot fait défaut. » (Francis Wybrands, Études n°412/3, 2010).

Peu, voire mal servie en français, l’œuvre de Stefan George (1868-1933) aura dû attendre cette édition afin de permettre aux lecteurs de pouvoir l’apprécier à sa juste valeur. Cette édition étant bilingue chacun pourra juger sur pièce, ou du moins se faire des idées plus exactes sur une œuvre qui, cherchant à se démarquer d’une époque ô combien tumultueuse, n’aura pu échapper à l’Histoire. Certes, la personnalité hautaine, aristocratique voire autocratique de l’auteur n’aura pas facilité l’approche de son œuvre. Si l’on ajoute à cela les compromissions de certains de ses disciples avec le régime nazi – ce qui ne doit pas faire oublier l’héroïsme du comte Claus von Stauffenberg, un de ses disciples, auteur de l’attentat contre Hitler (le 20 juillet 1944), ni non plus son exil en Suisse et le refus par ses disciples d’une « récupération » officielle de ses funérailles à Locarno (le 4 décembre 1933) – le jugement semblera sans appel. Admiré par Mallarmé (qu’il traduisit, ainsi que Baudelaire), Rilke et Hofmannsthal, Gide, Du Bos, traducteur de Shakespeare et de Dante, S. George est incontestablement une des grandes voix de la poésie européenne au tournant des XIXe et XXe siècles. Les 8 volumes de poèmes ici traduits constituent l’œuvre poétique quasi intégrale de l’auteur. Du début, Hymnes (1890), à la fin, Le Nouveau Règne (1928) en passant par Algabal (1892), L’Année de l’âme (1896) ou le Tapis de la vie (1899), la poétique de S. George s’inscrit en rupture avec une conception mettant à l’écart vie et poésie. Non point « l’art pour l’art » mais la volonté de concilier art et mythe, renouveau et absolu. Rêve pour beaucoup à ranger dans les illusions de temps révolus, certainement. Mais il est bon de pouvoir lire (et la traduction courageuse de Ludwig Lehnen doit être saluée, ainsi que l’entreprise d’un éditeur qui n’a pas souci de l’actualité) ces poèmes sculptés dans la langue, hiératiques, tout entiers tournés vers la célébration des puissances et impuissances de la langue. « Tristement j’appris le renoncement / Qu’aucune chose ne soit là où le mot fait défaut. » (Francis Wybrands, Études n°412/3, 2010).

- Choix De Poèmes, tome 1 : première période 1890-1900, tome 2 : deuxième et dernière période 1900-1933, tr. fr. et préf. M. Boucher, Aubier, 1941 & 1943

- Dichtungen / Poèmes : 1886-1933, tr. fr. et préf. M. Boucher, Aubier-Flammarion, 1969

- Effigies : des poètes et de la poésie, tr. fr. D. Le Buhan et E. de Rubercy, Fata Morgana, 2004

- Maximin, précédé de poèmes à Gundolf, tr. fr. D. Le Buhan et E. de Rubercy, Fata Morgana, 1981 ; seconde édition augmentée en postface d’une lettre de M. Yourcenar, 2004

- Stefan George : Évocation d'un poète par un poète, Henry Benrath, Stock, 1936

♦ Études :

Cette étude réexamine la filiation entre le poète allemand Stefan George (1868-1933) et son “maître” français Stéphane Mallarmé. Contrairement au courant majeur de la réception critique, le véritable impact de la leçon du poète français sur George n’est pas à chercher dans les débuts de celui-ci, mais dans son œuvre tardive, et particulièrement dans sa dimension souvent qualifiée de “politique” ou d’“idéologique”. Loin de se séparer de Mallarmé par une "politisation" de sa poésie, celle-ci découle en une large mesure de la poétique symboliste. Ne proposant pas seulement, grâce au regard comparatiste, un “autre” Mallarmé que celui de l’exégèse dominante, ce travail présente également une lecture d’ensemble de l’œuvre du poète allemand tout en introduisant à la production théorique majeure des 2 cercles de disciples. La réflexion du lien social par la poésie qui caractérise ces 2 œuvres débouche ainsi sur une herméneutique, voire une épistémologie poétique, et peut surprendre par ses résonances avec certains questionnements philosophiques actuels.

Cette étude réexamine la filiation entre le poète allemand Stefan George (1868-1933) et son “maître” français Stéphane Mallarmé. Contrairement au courant majeur de la réception critique, le véritable impact de la leçon du poète français sur George n’est pas à chercher dans les débuts de celui-ci, mais dans son œuvre tardive, et particulièrement dans sa dimension souvent qualifiée de “politique” ou d’“idéologique”. Loin de se séparer de Mallarmé par une "politisation" de sa poésie, celle-ci découle en une large mesure de la poétique symboliste. Ne proposant pas seulement, grâce au regard comparatiste, un “autre” Mallarmé que celui de l’exégèse dominante, ce travail présente également une lecture d’ensemble de l’œuvre du poète allemand tout en introduisant à la production théorique majeure des 2 cercles de disciples. La réflexion du lien social par la poésie qui caractérise ces 2 œuvres débouche ainsi sur une herméneutique, voire une épistémologie poétique, et peut surprendre par ses résonances avec certains questionnements philosophiques actuels.

- « Stefan George », J.E. Spenlé, Mercure de France n° 721, juil. 1928

- Stefan George, Ludwig Klages, Berlin, 1902, reprint : Nabu Press, 2010

- « Stefan George : Eine kunstphilosophische Studie », Georg Simmel, 1901

- Secret Germany : Stefan George and his Circle, R. Norton, CUP, 2002 [extrait en fr.]

- L'Historisme en débat : De Nietzsche à Kantorowicz, Otto Gerhard Oexle, Aubier, 2001 [compte-rendu]

- L'œuvre poétique de Stefan George, Claude David (thèse), Faculté des Lettres de l'Université de Paris, 1952

- Geheimes Deutschland : Stefan George und die Brüder Stauffenberg, Manfred Riedel, Böhlau Verlag, Köln, 2006

- Stefan George Dichtung - Ethos - Staat : Denkbilder für ein geheimes europäisches Deutschland, B. Pieger & B. Schefold, Verlag für Berlin-Brandenburg, 2010

♦ Entrées connexes :

◘ Né en 1955 à Göttingen, Luc-Olivier d'Algange a fondé les revues Cée, Style et a collaboré à Questions de, Alexandre, Dossiers H, L'Œil de Bœuf, Phréatiques, La Place royale., Antaïos... Il a déjà publié plusieurs ouvrages de poésie et de métaphysique : Manifeste baroque, Orphiques, Le Secret d'Or, L'Œuvre de R. Guénon. Mentionnons aussi un essai politique : Le Songe de Pallas.

◘ 1) Fin mars : Les hirondelles : Joseph Joubert, Henry Montaigu, René Guénon, Gustave Thibon, Dominique de Roux, Gomez Davila, André Suarès, Ernst Jünger, Henry Corbin, Azîzoddîn Nasafî, Julien Gracq sont invités par Luc-Olivier d’Algange dans un théâtre de l’esprit aussi ambitieux que pédagogique. Si la pédagogie s’oppose traditionnellement à l’initiatique, LOA use d’une pédagogie du détour pour approcher ses esprits vivants à travers leurs œuvres puissantes. Il y a une initiation à Joubert, à Montaigu, à Guénon, quand la littérature se fait initiatique. Chaque rencontre, portée par l’érudition certaine de l’auteur, demeure traditionnelle, non d’une tradition relevant de l’archéologie mais bien d’une tradition vivante. LOA invoque sans ambiguïté la liberté enchantée de la Tradition : « La Tradition n’est pas immobilité mais traduction, interprétation infinie, scintillante rivière, elle ne peut être servie par des “cerveaux sombres” et des “esprits lourds”. Elle vient à nous par enchantement, par ce qui nous chante, par le suspens, dans l’apesanteur, qui est pure attente, claire attention : « Suspendue. Cette idée entre essentiellement dans toute idée d’enchantement. L’éclat y entre aussi. Et la légèreté, et le peu de durée. Ravissement est la suspension de l’âme ». La durée et la volonté sont des impiétés ; elle se substituent à l’éternité qui nous apparaît par éclats et à l’âme qui se meut par elle-même. L’âme est involontaire. Il en va de même dans l’art : « Il ne faut qu’un sujet à un ouvrage ordinaire. Mais pour un bel ouvrage, il faut un germe qui se développe de lui-même dans l’esprit comme une plante. » (…) La vérité n’est jamais acquise, ni détenue, mais approchée. Ce qui interdira donc de la planifier ou de l’administrer de façon indue. ». LOA retient de chacun de ses traqueurs d’absolu l’essentiel, ainsi pour Guénon, sa métaphysique, et pour chaque vague soulevée, l’écueil toujours possible. Ainsi, toujours pour Guénon : « L’exercice de l’entendement qu’exige la lecture méditante du Symbolisme de la Croix est sans doute, désormais, une plus sûre ambassade des mondes supérieurs de l’Intellect que ces rites et réunions, souvent puérils, qui loin d’accroître la limpidité intérieure nécessaire à la réception des Symboles, distraient par leur encombrement d'humanité l’entendement de son pur objet de fidélité et de connaissance. Il est bien naturel de chercher à être approuvé par certains de ses semblables dans la Quête de l’absolu. Encore faut-il ne point subordonner cette Quête à ce désir ». À travers ses irruptions dans la pensée et l’écriture qui éveillent, LOA conduit le lecteur vers une certitude, non une vérité, la puissance des subversions initiatiques balaie la lourdeur des formalismes, même quand ceux-ci empruntent la forme initiatique. « Toutefois, qu’un seul intercesseur survive ou que sa mission soit ressaisie par un vivant et le tour est démasqué ! Le retour en amont redevient possible, car ce que les Modernes nomment le passé n’est pas tant derrière nous qu’au-dessus. Ce qui appartient à d’autres temps, que l’on voudrait révolus, appartient à une autre temporalité que l’on ne saurait mieux définir que par le seul mot de présence ». (Lettre du Crocodile)

◘ 1) Fin mars : Les hirondelles : Joseph Joubert, Henry Montaigu, René Guénon, Gustave Thibon, Dominique de Roux, Gomez Davila, André Suarès, Ernst Jünger, Henry Corbin, Azîzoddîn Nasafî, Julien Gracq sont invités par Luc-Olivier d’Algange dans un théâtre de l’esprit aussi ambitieux que pédagogique. Si la pédagogie s’oppose traditionnellement à l’initiatique, LOA use d’une pédagogie du détour pour approcher ses esprits vivants à travers leurs œuvres puissantes. Il y a une initiation à Joubert, à Montaigu, à Guénon, quand la littérature se fait initiatique. Chaque rencontre, portée par l’érudition certaine de l’auteur, demeure traditionnelle, non d’une tradition relevant de l’archéologie mais bien d’une tradition vivante. LOA invoque sans ambiguïté la liberté enchantée de la Tradition : « La Tradition n’est pas immobilité mais traduction, interprétation infinie, scintillante rivière, elle ne peut être servie par des “cerveaux sombres” et des “esprits lourds”. Elle vient à nous par enchantement, par ce qui nous chante, par le suspens, dans l’apesanteur, qui est pure attente, claire attention : « Suspendue. Cette idée entre essentiellement dans toute idée d’enchantement. L’éclat y entre aussi. Et la légèreté, et le peu de durée. Ravissement est la suspension de l’âme ». La durée et la volonté sont des impiétés ; elle se substituent à l’éternité qui nous apparaît par éclats et à l’âme qui se meut par elle-même. L’âme est involontaire. Il en va de même dans l’art : « Il ne faut qu’un sujet à un ouvrage ordinaire. Mais pour un bel ouvrage, il faut un germe qui se développe de lui-même dans l’esprit comme une plante. » (…) La vérité n’est jamais acquise, ni détenue, mais approchée. Ce qui interdira donc de la planifier ou de l’administrer de façon indue. ». LOA retient de chacun de ses traqueurs d’absolu l’essentiel, ainsi pour Guénon, sa métaphysique, et pour chaque vague soulevée, l’écueil toujours possible. Ainsi, toujours pour Guénon : « L’exercice de l’entendement qu’exige la lecture méditante du Symbolisme de la Croix est sans doute, désormais, une plus sûre ambassade des mondes supérieurs de l’Intellect que ces rites et réunions, souvent puérils, qui loin d’accroître la limpidité intérieure nécessaire à la réception des Symboles, distraient par leur encombrement d'humanité l’entendement de son pur objet de fidélité et de connaissance. Il est bien naturel de chercher à être approuvé par certains de ses semblables dans la Quête de l’absolu. Encore faut-il ne point subordonner cette Quête à ce désir ». À travers ses irruptions dans la pensée et l’écriture qui éveillent, LOA conduit le lecteur vers une certitude, non une vérité, la puissance des subversions initiatiques balaie la lourdeur des formalismes, même quand ceux-ci empruntent la forme initiatique. « Toutefois, qu’un seul intercesseur survive ou que sa mission soit ressaisie par un vivant et le tour est démasqué ! Le retour en amont redevient possible, car ce que les Modernes nomment le passé n’est pas tant derrière nous qu’au-dessus. Ce qui appartient à d’autres temps, que l’on voudrait révolus, appartient à une autre temporalité que l’on ne saurait mieux définir que par le seul mot de présence ». (Lettre du Crocodile)

◘ 2) Terre lucide - Entretiens sur les météores : Il est difficile de présenter ce livre d’entretiens, d’une grande richesse, entre 2 érudits qui veulent éviter l’érudition pour laisser émaner une pensée de Tradition. Placé sous l’égide de Joseph de Maistre, ces échanges, davantage qu’une dialectique, qui se serait vite épuisée à vouloir saisir la Tradition, forment un continuum, une vague déferlante, une invitation au voyage initiatique et à la gnose :

◘ 2) Terre lucide - Entretiens sur les météores : Il est difficile de présenter ce livre d’entretiens, d’une grande richesse, entre 2 érudits qui veulent éviter l’érudition pour laisser émaner une pensée de Tradition. Placé sous l’égide de Joseph de Maistre, ces échanges, davantage qu’une dialectique, qui se serait vite épuisée à vouloir saisir la Tradition, forment un continuum, une vague déferlante, une invitation au voyage initiatique et à la gnose :

« Si – nous dit LOA – pour Umberto Eco, la “gnose” est, je cite, “le fascisme éternel”, si, pour les nostalgiques du maréchal Pétain, elle est une variation du “complot judéo-maçonnique”, pourquoi ne pas tenter de la comprendre, à rebours de ces “binaires”, tout simplement comme la Parole Perdue ? Non certes la parole de Marcion, qui tente vainement d’arracher le Christ à la royauté davidique, ou celle des puritains, de toutes obédiences, qui méprisent l’héritage grec, mais bien la parole perdue (car elle est perdue hélas !) de saint Augustin, de Jean Scot Erigène, de saint Bernard de Clairvaux, d’Hugues de Saint-Victor, de Jean de Salisbury, d’Angèle de Foligno ou de Maître Eckhart… La véritable gnose n’est pas outrecuidance, mais humilité. Ce n’est pas le savoir péremptoire du chrétien qui parle “en tant que” chrétien, du chrétien soucieux de sa “spécificité” chrétienne, mais l’humble sapience du Bien et du Vrai qui, pour citer Scot Erigène, surpasse la perception de tout esprit et de toute raison ».

Si les 2 penseurs de la Tradition n’évitent pas parfois certaines postures, comme pour se caricaturer eux-mêmes et inviter le lecteur à aller au-delà de leurs propres mots, ils pointent avec sagacité, cruauté parfois, l’essentiel :

« Ramana Maharshi – rappelle Philippe Barthelet – fait remarquer que “le silence contient toutes les initiations” : c’est pourquoi il est de toute nécessité que le monde exotérique et résolu de l’être, profane le silence par tous les moyens. Le silence est pour notre monde la pire des menaces à conjurer ».

Dénonciation de la modernité, comme de la prétendue post-modernité, de ses illusions, de ses falsifications, de ses dérives spectaculaires, de son bruit stérilisant, de son kitsch, cet échange traverse politique, art, littérature… en quête de l’être, en recours à une royauté pas seulement intérieure, à un rayonnement pas seulement culturel mais bien spirituel, à un mensonge sacré et réenchanteur. – LOA :

« La triste vérité, celle du “ce n’est que cela”, autrement dit la vérité des psychologues, des biologistes, des mécaniciens, celle aussi des relativistes, pour qui la vérité est de renoncer à la chercher pour se contenter de la publicité et de l’idéologie, la vérité de la “conviction”, la vérité de la “transparence”, où chacun doit tout savoir des autres, la vérité de la télé-réalité, de la clabauderie, du cynisme vulgaire, de la médisance, la vérité de la société de contrôle, la vérité extorquée, la vérité sur internet, la vérité du docteur Mabuse, la vérité des émotions primaires les plus ineptes, la vérité des chanteurs de variété, “simples et sincères”, et bien d’autres vérités plus ou moins apparentées, nous amènent, en effet, à considérer non sans une certaine mélancolie avec Oscar Wilde, “le déclin du mensonge”. (…) À l’inverse, ces beaux mensonges, ces mensonges miséricordieux que vous évoquez, ces mensonges de bon-goût (c’est-à-dire se refusant à l’hystérisation à laquelle invite naturellement la revendication de la vérité), ces mensonges civilisateurs, ouvrent le regard non seulement aux beaux mystères des voiles, des révélations et des dévoilements, c’est-à-dire à la dimension érotique et, “logocratique” de l’existence, mais – et nous retrouvons là toute la pertinence platonicienne et métaphysique d’Oscar Wilde –, à la nature même du Réel, dans sa toute-possibilité ».

Plus qu’un livre, ces entretiens sont une expérience puissante pour peu qu’on se laisse porter par la vague née de la collusion renversée, donc sans préjudice, de ces 2 pensées. (Rémi Boyer, Lettre du Crocodile)

Extrait : « “Faire sens”, cette formule est parfaite dans le monde à l'envers, ou, plus exactement, dans un monde désorienté. Le sens est à l'Orient, là où le soleil se lève, – et sa course distribue les heures... À mesure que nous entrons dans le monde moderne, la lumière propre des heures s'évanouit dans l'éclairage artificiel. Cet éclairage uniforme, écrasant, nous fait oublier où nous sommes, il abolit “les lieux du temps”, et à dessein, – la technique obéissant toujours à une volonté précise. Ainsi, il n'y a pas un bon ou mauvais usage de la technique, comme veulent, en sollicitant notre niaiserie, nous le faire croire les progressistes. La technique est toujours bonne pour les profanateurs et toujours mauvaise pour les fidèles... Mais c'est alors la chanson de Charles Trenet qui me revient : “Fidèle, je suis resté fidèle à des choses sans importance pour vous...”. Situation étrange, dont il nous faut bien reconnaître l'étrangeté : tout ce qui nous importe est sans aucune importance pour le monde comme il va. ».

◘ 3) L’Étincelle d’or - Notes sur la Science d’Hermès : Un essai sur la science d'Hermès qui selon un traité anonyme du XVIe siècle, L'Apocalypse d'Hermès, « vole vers le ciel par le monde intermédiaire. Nuage qui monte vers l'aurore, il introduit dans l'eau son feu qui brûle, dans le ciel il a sa terre clarifiée ». Dans ce texte il est tout autant question de poésie que de métaphysique, L’Étincelle d’or étant bien sûr celle de la « lumière nature » qui nous ravit et nous laisse entrevoir l’autre côté des apparences.

◘ 3) L’Étincelle d’or - Notes sur la Science d’Hermès : Un essai sur la science d'Hermès qui selon un traité anonyme du XVIe siècle, L'Apocalypse d'Hermès, « vole vers le ciel par le monde intermédiaire. Nuage qui monte vers l'aurore, il introduit dans l'eau son feu qui brûle, dans le ciel il a sa terre clarifiée ». Dans ce texte il est tout autant question de poésie que de métaphysique, L’Étincelle d’or étant bien sûr celle de la « lumière nature » qui nous ravit et nous laisse entrevoir l’autre côté des apparences.

• Sur l'auteur : « L’époque que nous vivons excelle dans l’art d’inventer des bûchers, qui s’appellent aujourd’hui les coalitions du silence. Et pourtant, quand même y mettrais-je la main au feu, je puis assurer au lecteur encore sceptique que l’on a le devoir de tenir Luc-Olivier d’Algange comme l’un des plus grands écrivains de ce siècle, tant par l’originalité et la profondeur de sa pensée que par les qualités d’une stylistique que bien peu possèdent encore. Dans la nuit apocalyptique où nous périssons lentement cette Étincelle d’or est peut-être la lueur qui permettra au nouveau soleil de surgir. C’est à ce double titre que nous devons à son auteur reconnaissance et gratitude. » (Jean Biès)

• Extrait : On s’accorde en général à dire que l’art de l’herméneutique tel que nous le connaissons en Occident, apparaît à Alexandrie, sous le règne de Ptolémée Soter, et sous le signe d’Hermès-Thoth, messager des dieux. Loin de se réduire à une simple analyse ou exégèse des textes, l’herméneutique est d’abord un art de l’interprétation infinie qui, au moyen de signes, porte témoignage de ce que Philon d’Alexandrie, nomme le « Logos intérieur » dont l’abîme de transparence s’ouvre sur la connaissance divine. « La réalité que l’artiste doit enregistrer est à la fois matérielle et intellectuelle. La matière n’est réelle que parce qu’elle est une expression de l’esprit » : Ce propos de Marcel Proust pourrait servir d’exergue à toute méditation et toute pratique herméneutique. Pour l’herméneute, les signes et les mots n’ont de réalité qu’en tant que traces de l’esprit, chiffres d’un Sens qui est la réalité même, centrale et polaire, d’où toutes les réalités contingentes tiennent leur existence et leur importance particulière.

À cet égard, l’herméneutique relève moins d’une explication de texte que d’une implication de l’homme dans une ascèse du Sens dont il pressent la clarté et dont il désire s’illuminer. Rien, dès lors, ne saurait être moins austère et plus aventureux que l’herméneutique car, à chaque instant, ce que nous pressentons peut nous échapper, nous éblouir ou nous mentir. Le Sens d’une œuvre n’est jamais le résultat de cette agilité intellectuelle qui suffit à résoudre les rébus ou les mots croisés. Le Sens n’est pas un objet, mais, dirions-nous, en nous souvenant de Rainer Maria Rilke, un Ange, – et « tout Ange est terrible... » Si tout d’abord le Sens ne s’offre à nous qu’à travers des voiles et des nuées, ce n’est pas sans raison. Le Sens est le Graal dont la vision transfigure et glorifie mais peut aussi nous réduire en cendres. Ainsi les herméneutes devront-ils être non point d’arrogants spécialistes, mais, selon la belle formule de Nietzsche « des hommes profonds et joyeux, avec des âmes mélancoliques et folles ». (L’Herméneutique, vitrail du sens)

Table des matières : L’Herméneutique, vitrail du sens ; Abeilles d’Or ; Le dialogue d’Albe et d’Aurore ; L’œil de la colombe ; La Science alchimique ; La dramaturgie des ténèbres rutilantes.

♦ Éditions : L'Étincelle d'or, Les Deux Océans, 2006, 82 p., 15 €.

♦ Commandes : Les Deux Océans, 19 rue du Val-de-Grâce, 75005 Paris.

♦ Liens : Rencontre avec Luc-Olivier d'Algange ; L'art herméneutique.

◘ Entretien avec Luc-Olivier d’Algange

◘ Vous venez de publier aux éditions Arma Artis, 3 ouvrages, Fin Mars : Les hirondelles, qui est qui recueil d’hommages à des auteurs et des lieux qui vous tiennent particulièrement à cœur (aussi divers que Joseph Joubert, Ernst Jünger ou Nasafî) Terre lucide, écrit en collaboration avec Philippe Barthelet, sous-titré « entretiens sur les météores », et enfin, Le Chant de l’Âme du monde, qui s’achève par une « Ode au Cinquième Empire », en hommage à Dominique de Roux. Il nous semble que ces ouvrages, aussi distincts qu’ils soient par la forme, témoignent entre eux d’affinités et de résonances qui les inscrivent dans un même dessein. Pouvez-vous nous parler de ce dessein, autrement dit de ce qui, antérieur à votre écriture elle-même, suscite votre écriture, ou bien est-ce là s’aventurer dans une zone inviolable, radicalement inconnue, ou d’avance récusée théoriquement ?

LOA : J’aime ce mot : dessein, que vous utilisez. Il me semble que notre temps, si planificateur, est aussi riche en “plans de carrière” qu’il est pauvre en desseins créateurs… Le dessein n’est pas un calcul sur l’avenir, et s’accorde fort bien avec ce que l’on peut nommer le hasard, la fortune, la chance ou la grâce. En écrivant, si l’on se tient à la disposition de ce qui advient on va littéralement Dieu sait où. Une grande part est laissée à l’aventure, « à la venvole » pour reprendre la formule de Philippe Barthelet.

LOA : J’aime ce mot : dessein, que vous utilisez. Il me semble que notre temps, si planificateur, est aussi riche en “plans de carrière” qu’il est pauvre en desseins créateurs… Le dessein n’est pas un calcul sur l’avenir, et s’accorde fort bien avec ce que l’on peut nommer le hasard, la fortune, la chance ou la grâce. En écrivant, si l’on se tient à la disposition de ce qui advient on va littéralement Dieu sait où. Une grande part est laissée à l’aventure, « à la venvole » pour reprendre la formule de Philippe Barthelet.

Si l’écriture n’est pas seulement expression d’une pensée antérieure, si le langage est partie constituante et non seulement partie constitutive de la pensée, il s’en faut de beaucoup que l’œuvre ne soit qu’un “travail du texte”. En amont de notre langue, le Logos, qui se tient dans son royaume de silence, œuvre, à notre insu parfois, à notre délivrance et à notre souveraineté. En écrivant, nous sommes ses Servants. Une trame secrète se révèle peu à peu. Je ne puis me défendre de l’idée, peut-être étrange à la plupart des intellectuels modernes, que le livre que nous écrivons est déjà écrit dans quelque « registre de lumière », pour reprendre la formule des théosophes persans, dans un « supra-sensible concret », que nos phrases tracées sur le papier (j’appartiens à ces archaïques qui s’offrent encore le luxe d’écrire avec de l’encre sur du papier) se révèlent par gradations, comme dans une lumière croissante. J’en veux pour preuve cette impression d’aurore fraîche, presque dure, qui environne le moment où nous allons commencer à écrire… Une phrase survient, et nous savons si peu où elle va nous conduire qu’il faut bien se rendre à l’évidence que nous ne sommes plus dans une activité susceptible d’être planifiée… Un ordre préside à ce chaos d’intuitions, une cohérence née de l’improvisation elle-même, et qui ne pouvait naître autrement. La notion d’inconscient, en l’occurrence, ne me paraît que partiellement opérante, et s’il s’agit bien d’un inconscient, je serais plutôt enclin à penser à l’inconscient de la langue française elle-même, sa part immergée, songeuse, étymologique, nervalienne, sa vérité héraldique, tisserande, qui, se servant de nous pour se révéler, nous tient littéralement à sa merci.

Tout cela pour vous dire que ni l’objectivité du travail stylistique, ni la subjectivité expressive ne me paraissent pouvoir rendre compte de ce qui est à l’œuvre. Ce qui se dit à travers nous nous appartient parce que nous lui appartenons, et cette appartenance, et là seulement intervient notre entendement singulier, nous libère, nous élargit, nous restitue à cette latitude humaine et divine que presque tout, dans le monde affairé où nous vivons, contribue à restreindre à l’extrême. Le Logos, en hauteur, en largeur et profondeur, dès lors que nous consentons à le servir avant de servir ce que nous croyons être nos compétences et notre subjectivité, nous ouvre à des vastitudes insoupçonnées. Ces vastitudes, plus encore que celles que l’espace visible, sont les espaces du temps.

Dans Fin Mars : Les hirondelles, dont le titre est un hommage à celui que P. Barthelet nomme « l’altissime Joseph Joubert », mon dessein fut de rendre le temps visible : temps des œuvres, des civilisations, et encore le temps comme attention, comme attente paraclétique, incandescente, telle qu’elle brûle dans les œuvres d’André Suarès ou de Dominique de Roux, ou, bien avant, dans celles de Ruzbehân de Shîraz, de Sohravardî, ou encore, d’une façon différente, chez Hölderlin ou Hermann Melville… Certaine œuvres font date, elles participent des rythmes du temps, du renouveau du temps, et à partir d’elles si magnifiquement fidèles aux clartés antérieures, d’une certaine façon, tout recommence… Et ce recommencement qui témoigne d’un au-delà du temps n’est lui-même qu’un retour à la vérité de l’être, c’est-à-dire à l’éclaircie de la toute-possibilité. Tout soudain, à relire ces auteurs, redevient possible ! Nous voici, les lisant, dans un usage sapientiel de la lecture, qui nous restitue à ce dont nous étions séparés par des illusions funestes… Voici l’inépuisable richesse du réel qui va de la substance la plus opaque à l’essence la plus lumineuse, en gradations infinies, dans ce chromatisme prodigieux dont surent si bien parler Ibn’Arabî et Jacob Böhme, mais aussi, d’une autre manière, ces écrivains, tels que Henri Bosco ou Henry Montaigu, qui, sourciers à l’écoute des ressources profondes de notre langue, en laissent circuler les vertus jusqu’aux plus hautes branches, aux plus fines, aux plus impondérables, les mieux accordées aux rumeurs célestes et aux puissances telluriques.

◘ Nous voici précisément, il me semble, au cœur de votre ouvrage commun avec Philippe Barthelet, Terre Lucide, entretiens sur les météores. Il s’y dessine aussi un autre recours, celui de l’amitié, de la conversation, contre tous les systèmes et toutes les idéologies, ou plutôt, en dehors d’elles.

Il y aurait peut-être une sorte de redondance à s’entretenir à propos d’un ouvrage qui est déjà un entretien, sinon à rappeler (comme hommage à ce qui me fut une chance rare) que Philippe Barthelet est, par ailleurs, l’auteur d’un vaste « roman de la langue française », qui s’ouvre, à chaque phrase, sur la plus exacte et la plus profonde méditation métaphysique. Le propre de notre ouvrage étant de ne pouvoir se résumer, de même que l’on ne peut résumer une promenade au bord d’un fleuve (et l’on sait aussi, par Héraclite, que « l’on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve »), je laisse le lecteur, si le cœur lui en dit, à découverte de ce livre quelque peu maistrien et dont il pourra lui-même, dès lors notre invité, être à la guise le Comte, le Chevalier ou le Sénateur ! Disons seulement qu’en ces temps monomaniaques, idéologiques et puritains rien ne semble plus rare que les bonnes conversations, et je ne suis pas loin de penser que presque toutes les œuvres dignes d’êtres lues participent ou invitent à une conversation ; qu’elle soit, bien sûr, avec le lecteur, ou avec des prédécesseurs, voire avec les êtres et les choses les moins saisissables : nuées, nuances, météores, signes du ciel… En réalité, il n’y a pas de monologue, sauf chez les fous ou les Modernes. Toute œuvre est, par nature, dialogique.

◘ Le Chant de l’Âme du monde est-il, en suivant votre idée, un dialogue avec l’Âme du monde ?

L’Âme du monde est ce qui rend possible les conversations. Elle est la lucidité de notre terre. C’est dire qu’elle n’a rien d’abstrait ; elle n’est pas davantage, s’il faut le préciser, une sorte de world music adaptée aux besoins euphorisants du village planétaire, quand bien même lui revient une prérogative irrécusable d’universalité : celle du cosmos, tel qu’il se figure sur le bouclier de Vulcain dont parle Virgile. L’Âme du monde est la Sophia… Entre le sensible et l’intelligible, elle recueille les éclats de l’un et de l’autre, dans leurs mouvements, leur ressacs, leurs réminiscences qui irisent la présence pure. L’Âme du monde ne se conceptualise pas. Elle affleure, elle transparaît, dansante comme à travers le feuillage bruissant, comme l’épiphanie de la lumière sur l’eau, vérité insaisissable et lustrale, réfractée et diffractée, en splendeur, là où adviennent les Anges et les dieux, ces réalités à la fois intérieures et extérieures. Mais les poèmes, je le crains, ne se résument pas davantage que les conversations…

◘ L’impression nous vient que, les ayant écrit, vous n’avez pas particulièrement de commentaires à ajouter à vos livres, soit par humilité, soit que vous les considériez comme derrière vous, soit que vous en laissiez le propos à vos lecteurs… S’il ne vous déplait pas, nous aimerions cependant poursuivre cet entretien par des considérations plus générales, politiques, poétiques, et métaphysiques, qui nous reconduiraient à ce qui a donné naissance à ces ouvrages… Et pour commencer, quels sont vos Maîtres ?

Nos écrits ne sont pas toujours “derrière nous”, ils sont peut-être lancés en avant, ce vers quoi nous cheminons ; ce qui rendrait d’autant plus difficile d’y revenir, d’en faire le commentaire, sans compter le ridicule à être son propre glossateur ! Et puis, le “monde culturel” me semble avoir tourné de telle façon que l’on cherche bien souvent à se faire une idée des ouvrages d’un auteur sans les lire. Alors autant ne pas abonder dans le sens de cette mauvaise paresse et s’attarder indûment sur ce qui a déjà été écrit, et qui le fut précisément, pour échapper à ces quelques opinions, abstractions ou généralités où les gens “informés” voudront les ensevelir ! En revanche, et j’en suis bien d’accord avec vous, parler de ses Maîtres est un devoir de gratitude, et surtout une joie qui renouvelle celle que nous avions à les lire.

Je considère comme des Maîtres tous les auteurs qui m’ont appris quelque chose, et ils sont nombreux. Mais pour en distinguer quelques uns, outre ceux dont je parle dans Fin Mars : Les hirondelles, peut-être convient-il d’en revenir aux premiers en date, à ces lectures de l’adolescence, ces « Maîtres et complices » comme dit Gabriel Matzneff qui nous donnent des raisons d’être, nous confirment dans nos audaces, affermissent notre courage et notre intelligence. Au monde souvent mesquin et étriqué qui s’apprête à nous dévorer dans la tendreté de notre âge, ils opposent un contre-monde, qui n’est pas un refuge mais une exigence plus haute. Ceux-là sont des amis ; ils nous donnent des armes et nous montrent le monde plus grand, plus intense, plus aventureux. Car enfin, l’inanité est là, depuis notre adolescence : le monde devient un monde-machine, toutes les souverainetés sont corrodées, arasées. L’infantilisme et la bestialité triomphent sur tous les fronts, et après 2 ou 3 vagues de totalitarisme, depuis la Terreur de 1793, les hommes se sont si bien habitués à n’être que des “agents” et des “rouages”, leur servitude volontaire est si bien intégrée à leur complexion, à leur physiologie même, que la survie de l’esprit humain, dans ses pouvoirs de discrimination et ses puissances poétiques, est devenue des plus aléatoires, alors même que la Machine, autrement dit, la société de contrôle (qui succède, pour tout arranger, aux sociétés de souveraineté et aux sociétés disciplinaires) travaille sans relâche à éliminer précisément toute chance d’être, toute chance, selon le mot d’Hölderlin « d’habiter en poète ». Deux maîtres donc : Villiers de L’Isle-Adam et Hölderlin.

Villiers de L’Isle-Adam fut l’auteur qui m’arracha à ce qui me semblait devoir être une triste singularité. Il me vint à cet âge inquiet où il s’en faut de peu que nous ne concevions, non sans quelque effroi, être fort esseulés dans notre pensée. Certaines œuvres sont, pour ainsi dire, en forte teneur d’amitié spirituelle. Il semble qu’une main nous soit tendue, mais avec une arme, fraternellement, à nous qui étions désarmés. Une contradiction se trouvait résolue. Nous pouvions donc, en même temps, récuser la société et consentir à être les héritiers de la civilisation, porter un songe de splendeur et exercer nos sarcasmes à l’égard d’un monde qui s’acharnait en médiocrités despotiques à nous rendre la vie apeurée, misérable et banale. Refuser d’un même geste l’avilissement et le nihilisme, ne pas vivre en bête traquée, tout cela tient dans la dédicace de L’Eve future : « Aux railleurs, aux rêveurs ». Le rêve devenait ainsi, non plus une fuite, mais un Songe plus haut, fondateur, celui-là même dont naissent les civilisations. Les Contes Cruels anticipent, en tout point, et parfois à partir d’infimes indices, ce monde ridicule, malfaisant et sinistre que décrira plus tard, mais en l’ayant sous les yeux, Philippe Muray… Villiers de L’Isle-Adam, lui, nous donne l’alexipharmaque avant même que le poison ne ruisselât dans nos veines ! Magistrale leçon d’ironie guerroyante, ouverte à chaque phrase sur des hauteurs et des profondeurs métaphysiques ; humour cruel et fidélité pure, c’est-à-dire brûlante, à l’égard de ce qui, dans notre bref séjour ici-bas, nous tient dans la proximité ardente de la voix du cœur et de la beauté ; pessimisme alerte et joyeux ; ethos héroïque qui répond, avec la désinvolture aristocratique qui lui est propre à la mise-en-demeure d’Hölderlin : « À quoi bon des poètes en des temps de détresse ? » À quoi bon ? À rien du tout… Mais à l’entendre ainsi, dans la définition que Pessoa donne du Mythe, « ce rien qui est le tout », sceau invisible de cette visible empreinte qu’est le monde.

Nul, de façon plus radicale qu’Hölderlin, n’eut l’audace de se tenir en cet espace intermédiaire, à la fois éblouissant et ténébreux, mais aussi parfois clair d’une douce clarté et comme à l’ombre de feuillages orphiques, où le Mythe vient à la rencontre du réel pour en révéler la nature véritable. Hölderlin n’écrit pas à propos du Mythe, ses poèmes ne sont pas des poèmes mythologiques, au sens néo-classique ou romantique, mais des épiphanies survenues, de façon imprévisible, à l’intérieur de la langue allemande. Hölderlin parle de l’intérieur : il est le feu qui éclaire et consume. Le sacré, le Mythe sont, chez Hölderlin, des advenues, l’apparaître de l’apparition elle-même, qui naît au moment où nous naissons avec elle. C’est ainsi qu’il peut laisser transparaître l’une dans l’autre la figure du Christ et celle d’Apollon, c’est ainsi que sa poésie nous dit, du sacré, une profondeur en attente, qui, jusqu’à présent, fut à peine entrevue, c’est ainsi que le plus lointain, le plus antérieur, s’irise dans ses écrits comme une promesse encore insoupçonnée.

La plupart des œuvres, quand bien même s’amoncèlent à leur sujet des thèses universitaires, n’ont pas encore été lues. Je veux dire que réduites au statut d’objets, un interdit à les lire n’a pas encore été levé. Étudiant les œuvres, les tenant à distance par des méthodes critiques, on s’épargne la chance et le risque d’en être ravi, c’est-à-dire dépossédé du rôle d’analyste auquel se complaisent nos arrogances intellectuelles. Au-delà même de l’expérience sensible et intelligible que nous pouvons avoir d’une œuvre, qui est déjà elle-même supérieure à la simple étude universitaire, une autre possibilité demeure « en réserve », selon la formule d’Heidegger, qui est celle de la relation avec l’œuvre. C’est du passage de l’expérience à la relation, c’est à dire à la survenue d’une conversation dont témoignent à leur mesure Fin Mars : Les hirondelles, et, d’une façon plus directe encore, Terre Lucide. En son hiver, il me semble que notre civilisation est en attente d’un printemps herméneutique, d’une terre lucide annoncée par ces météores, ces “signes du ciel” que sont les œuvres des poètes.

◘ Nous retrouvons dans ce printemps herméneutique, votre méditation sur les saisons, sur le retour, sur le temps qu’il fait et celui qui passe. Quel serait le “temps” de l’herméneutique ?

L’herméneutique nous initie à une autre temporalité. Ni le cercle, ni la ligne droite mais une sorte de spirale qui, repassant par les mêmes points, nous porte plus haut. L’herméneutique, et que l’on entende bien sous ce vocable austère, un voyage odysséen et non un travail d’expert, fait apparaître dans une œuvre plus qu’à première vue. Ressaisissons notre bien : ne le laissons pas au seul usage des spécialistes. Les œuvres sont des signes d’intelligence que nous adresse l’aléthéia, la vérité qui n’est pas objet d’évaluation mais l’instant de sa propre révélation. Les abysses lumineuses des poèmes d’Hölderlin disposent nos entendements aux abysses lumineuses de l’instant qui est l’éternité même. Celle qui oscille dans les fleurs de cerisiers !

À chacun d’entre nous une œuvre reste à accomplir qui est de se réapproprier ce dont le monde-machine nous a exproprié : les paysages, les heures, les noces d’Eros et de Logos, la qualité et la dignité des êtres et des choses. Mais cette recouvrance si elle exige une décision résolue, n’implique nulle âpreté. Il ne s’agit pas d’être crispé sur son dû, mais de s’abandonner à ce qui nous appartient : ce temps qualifié, ces événements de l’âme. Nous reprenons possession du monde comme d’un texte sacré en refusant de le planifier, en lui laissant la chance de nous faire signe, en aiguisant notre entendement à percevoir ces subtiles invitations par-delà « le vacarme silencieux comme la mort » dont parlait Nietzsche.

Voyez comme les prétendants littéralistes préjugent dans les textes sacrés de la “vérité” qu’ils y veulent trouver pour ensuite l’administrer, et comme ils laissent peu de place à la surprise, et comme ils trahissent en réalité la lettre à laquelle la véritable herméneutique retourne, comme Ulysse après son périple. Toute opinion est fondamentaliste, hostile par ses prémisses et ses usages à l’aventure de l’esprit. S’il importe de na jamais oublier que nous vivons sous le règne de l’Opinion, il importe encore davantage de ne pas se laisser subjuguer ou obnubiler par la terreur qu’il prétend nous inspirer. Ce qui n’est pas, fût-ce un néant dévorant, ne peut en aucune façon triompher de qui est, ni empêcher ce qui fut d’avoir été et de demeurer présent dans la présence, dans la délicieuse anamnésis dont l’essor se confond avec le pressentiment lui-même, avec ce qui crée et ce qui fonde.

La didactique coutumière, scolaire, oppose le platonisme et l’hédonisme, comme elle suppose que la philosophie platonicienne oppose le sensible et l’intelligible pour déprécier l’un au détriment de l’autre, alors qu’elle les hiérarchise, ce qui est tout différent ! Cette mésinterprétation banale de la pensée platonicienne procède de la difficulté que nous avons, nous autres modernes, à sortir d’une pensée de l’antagonisme. Hiérarchique, graduée, la pensée platonicienne récuse par avance l’antagonisme que les exégètes futurs y voudront introduire. Le sensible ni l’intelligible ne sont, en soi, préférables, l’un à l’autre, ce ne sont pas des camps, des partis, mais des modes opératoires de notre compréhension du monde et dont les œuvres sont les noces ardentes.

Si l’on me dit qu’un hédonisme néoplatonicien est impossible, que la louange du sensible, la relation extatique avec le monde sensible est impensable par la célébration de l’Idée, de la Forme, eh bien soit : je l’invente, je la rend possible, je l’instaure, j’en fais la prémisse d’une philosophie nouvelle ! Mais, à dire vrai, je ne crois pas être si novateur, mais seulement l’héritier d’un courant philosophique moins connu, moins balisé, d’une façon de philosopher, d’un poien qui, à l’exemple de Plotin, de Sohravardî, de Ruzbehân de Shîraz, de Pic de la Mirandole, ou de Marsile Ficin, hiérarchise pour ne pas opposer, ce qui appartient au visible et ce qui appartient à l’invisible, l’un et l’autre n’étant que des moments différents de l’apparaître.

Cette tradition héliaque, métaphysique et patricienne, tenue à l’écart par une idéologie dominante, lunatique et matérialiste (celle précisément des « hallucinés de l’arrière-monde » dont parle Nietzsche) me semble non seulement devoir être défendue et illustrée, par l’exemple, par la beauté du geste, mais aussi en tant qu’art poétique et romanesque, si lassés de l’expression de la subjectivité, nos contemporains désirent à nouveau tenter la grande aventure des états multiples de l’être et de la conscience. De même que le printemps herméneutique éveille et discerne dans les textes les “états” et les “stations”, les degrés et les plans d’interprétation différents, on peut espérer et imaginer un printemps poétique et romanesque où, à l’hiver du durcissement des certitudes, à l’aridité et aux froidures conceptuelles, formalistes ou vengeresses succèderait un ressaisissement du chant et de la vision.

« Ne servir que sa vision » écrivait Dominique de Roux, qui recommandait aussi de ne pas oublier notre exil fondamental, et que « nous sommes partout et toujours en territoire ennemi » : observation qu’il importe, il me semble, de ne pas prendre dans un sens pathétique, mais plutôt pragmatique, à la façon de Marc Aurèle. Chaque heure que nous sauvons de la confusion, de l’agitation, des promiscuités débilitantes, chaque heure sauvée de l’endormissement hypnotique du travail et des distractions, chacune de ces heures est une victoire : nous y retrouvons, sauvegardées et d’une fraîcheur castalienne la puissance, la beauté et bonté. Les mots ont le pouvoir de recréer ce qu’ils détruisent.