Soldat politique

Le soldat politique est au sens originel celui qui défend corps et âme ce qu'il estime le Bien commun. Le citoyen-soldat de la Grèce antique, au service de sa communauté-État, en est l'archétype. Le sens moderne débute à partir de la Révolution française, avec le peuple comme acteur historique et politique (thème de la “Nation en armes”). Plus largement, on peut dire que le soldat politique incarne une forme de résistance populaire qui revendique une légitimité comme telle, que ce soit dans dans les nationalisme de libération au XIXe siècle ou dans les luttes de décolonisation au XXe siècle. Il est donc réducteur de ramener ce type d'engagement à une militarisation du politique ou à un activisme attaché à un parti, à une cause, à une doctrine. Le soldat politique ne peut être que porteur d'une société donnée ou à venir et les formes de son action sont étroitement dépendantes des situations historico-politiques.

Polysémie ou polyvalence ?

Relative à une historicité, la caractérisation du soldat politique reste problématique. Une typologie ne nous donne qu'une approche descriptive qui suit les changements d'époque.

Jacques Marlaud retrace ainsi les vicissitudes du terme au siècle dernier, quoiqu'ici il soit circonscrit géographiquement : « L'éthique guerrière et aristocratique a sans doute été dans l'histoire européenne l'incarnation la plus vivace des anciennes valeurs païennes face à l'ascension au pouvoir de l'humanisme bourgeois. Au XXe siècle, le guerrier, chassé des guerres devenues de grandes boucheries insensées, écœuré par les écoles militaires devenues refuges pour fonctionnaire en uniforme, s'est converti en soldat politique, revêtant tantôt le masque du militant révolutionnaire, tantôt celui du chef de guérilla ou du capitaine de corps d'élite motivé par une vision du monde et de l'homme, et souvent par une idéologie politique » (Le Renouveau païen de la pensée française, Labyrinthe, 1986, p. 220).

Carl Schmitt entend serrer cette notion au plus près des enjeux contemporains. En 1963, il expose une « théorie du partisan », figure emblématique de la décomposition de l'ancien Nomos et de la montée de l'impérialisme. Le partisan est un irrégulier, pour qui le monopole de la violence légitime n'est plus une prérogative de l'État. Dans une série d'essais, La guerre civile mondiale, essais 1943-1978 (éd. Ère, nov. 2007), Schmitt considère que le “peuple en armes” est une notion qui a vieilli au même titre que l'idée de nation après la Seconde Guerre mondiale. Les conflits entre nations seront de plus en en plus marginaux et amenés à être remplacés par une « guerre civile mondiale ». Les guerres de l'avenir seront selon lui légitimés par l’idée de guerre juste, de « guerre contre la guerre », et non plus par l’idée de nation. L’âge de la désintégration du nationalisme n’est pas, loin de là, la fin de l’histoire. Reste à savoir par où l’histoire continue. Carl Schmitt donne des pistes pour penser le néo-absolutisme des institutions internationales. C'est confronté à celui-ci que peuvent être évalués les nouveaux modes de résistances.

Il semble donc que pour qualifier la nature du soldat politique, la distinction que fait Ernst Jünger entre Figure et Type se montre la plus appropriée. La Figure est une forme (Gestalt) émergeant de la configuration d'une époque, c'est pourquoi elle « peut être subie mais non posée », néanmoins elle sert de matrice de Types divers et variés. Si le soldat politique répond à une nouvelle Figure, c'est seulement à travers la refonte de ses anciennes figures, à l'instar d'un processus alchimique, que pourra se révéler la capacité à concevoir des Types nouveaux.

**************************************

Réflexions sur la notion de "soldat politique"

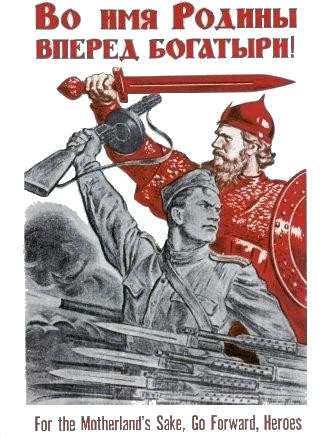

L'appel au peuple et à son passé héroïque a sauvé Staline de la défaite.

[Cette affiche soviétique de 1942 (par Iraklij Toidze) fait appel au sentiment national contre l’armée allemande pour galvaniser le peuple, n'hésitant pas à invoquer les héros de l’histoire de l’empire russe. Elle a pour slogan : “En avant, héros, pour le salut de la mère-patrie !” L’effort de guerre des Russes transformés en soldats politiques contribuèrent ainsi à sauver Staline de la défaite. L'interpénétration du passé héroïque et des batailles du jour présent est au demeurant une déclinaison du thème de la piété patriotique, fréquent dans les affiches de propagande de la période stalinienne. Cette orientation “nationale” ne doit pas surprendre : Staline souhaitait faire de l'Union soviétique la “patrie des travailleurs”, opposé en cela aux thèses de Trotsky sur la “révolution mondiale”. La femme active, la famille, la jeunesse, le sport et l’industrie, symbolisant la nouvelle nation révolutionnaire, étaient déjà utilisés pour renforcer les sentiments patriotiques des citoyens et, par là, le souci de servir l’État-parti]

Durant dix ans, au Vietnam, la machine de guerre des États-Unis d’Amérique, dotée de la meilleure capacité destructive que l’histoire ait jamais connue, a répondu avec une violence sans égal aux attaques d’une armée de paysans pour la plupart analphabètes. La capacité dévastatrice des bombardements américains a montré sa terrible réalité sans aucun masque : l’aviation américaine a, durant les 3 premières années de son intervention, arrosé le Vietnam d’une plus grande quantité d’explosifs que durant son intervention contre l’Allemagne et les Pays de l’Axe au cours de la IIe Guerre mondiale. Presque chaque jour, le napalm boutait le feu à des villages, les brûlant en entier ; sur le terrain, les marines en rasèrent des centaines. La VIIe Flotte pilonna jusqu’à l’écrasement toute la côte du Golfe du Tonkin. En 5 ans, le contingent US passa de 15.000 à 500.000 hommes. Les armes les plus performantes de la technologie la plus récente furent employées sur cet excellent terrain de manœuvres et d’essais que constituait le Vietnam. Et cependant, cette armée fut mise en déroute.

Certaines choses résistent à la logique. L’intervention US au Vietnam en est une. Les guerilleros du Vietcong bien qu’approvisionnés d’armes de fabrication soviétique et chinoise restaient néanmoins, en tous points, en état d’infériorité face à la toute puissante machine de guerre américaine. En tous points effectivement excepté un : le moral. Les combattants de Pathet-Lao savaient pourquoi ils luttaient : ils étaient des Soldats Politiques et si la mort était leur destin, ils ne se posaient aucune question sur la vérité ontologique de l’être. Les 56.000 Américains qui laissèrent leur vie dans les marais du Viet-nam auraient-ils pu penser de même ? « Pour les Américains, ce fut une expérience tragique et purificatrice. Le géant industriel et la puissance militaire de l’Amérique ne purent atteindre la victoire. Contrairement à la Guerre de Corée où des forces réguliéres luttèrent sur des frontières reconnues, au Vietnam la supériorité technologique en armements et la puissance de la flotte aérienne se sont révélées insuffisantes contre un ennemi spécialisé dans la guerre insurrectionnelle et pénétré de ferveur révolutionnaire » (Pallmer & Colton in Histoire contemporaine). Cet exemple de ferveur ne fut pas d’ailleurs le premier de l’histoire. Les 300 Spartiates de Léonidas, les légions de Scipion, les Croisés de Richard Cœur de Lion firent montre d’une même fermeté morale. Nous sommes devant le phénomène du Soldat Politique.

Soldat national contre soldat international

Machiavel considérait que l’une des causes de la ruine de l’Empire romain réside dans cet égarement qui consiste à vouloir grossir ses troupes, jusqu’alors invaincues, de mercenaires. Pour Machiavel, un mercenaire, quelque soit l’importance de la solde reçue, manquera toujours d’une valeur suffisante devant l’adversité. Par contre, les troupes de nationaux, enrôlés dans des contingents nationaux, seront capables de donner leurs vies pour un Prince : « L’expérience nous enseigne que seuls les princes défendus par des armées qui leur sont propres et les républiques qui jouissent de ce même bénéfice font de grands progrès, tandis que les républiques et les princes qui s’appuient sur des armées de mercenaires ne récoltent que des revers » (in Le Prince). Toujours selon Machiavel, les mercenaires seraient des gens souvent sans idées précises, ambitieux, sans discipline, peu fidèles, fanfarons et couards. La raison sautait aux yeux : « ils n’ont pas d’autre amour ni motif qui les attachent au Prince que ceux de leur petite solde ».

Il est bien évident que le mercenaire est tout l’opposé du soldat politique. Pour le moins, les raisons de Machiavel sont convaincantes. Mais il laisse néanmoins sans explication le pourquoi de la milice nationale. En effet, pourquoi une armée formée par des hommes ressortissant d’une même communauté ethnique et culturelle était-elle supérieure à toute autre armée, par ex., celle composée d’hommes sous contrat ? Machiavel supposait que des hommes liés à un sol, parlant la même langue et partageant la même tradition, auraient de raisons de savoir ce qu’ils défendaient : patrie, coutume, norme, en somme, ce que nous appelerions une “unité philosophique”. Nous savons bien que l’armée nord-américaine n’était pas composée de mercenaires, mais, en revanche, peut-on dire qu’ elle s’appuyait sur une unité philosophique ? Nous pouvons répondre sans hésitation : non.

La morale des “pilgrims” se vida de son contenu lorsqu’entra en scène la « diversité philosophique » : « elle représente un indice de l’état de dissociation, de cohésion insuffisante du corps social. Ceci est déjà plus grave qu’une simple divergence dans les manières de penser » (in Pasado y Porvenir para el Hombre actual). Vu ainsi, par Ortega, la « diversité philosophique » scinde les nations en cassant les normes morales établies au cours des siècles. Elle fut, à première vue, l’écueil le plus important que rencontra la démocratie américaine. Se battre contre quelque chose, lorsque l’on ne sait pas avec exactitude ce que l’on édifiera lorsque les volutes de brume se dissiperont, est décourageant. Mettre en déroute un Vietcong composé de partisans fanatiques alors qu’au pays, la presse, l’opinion publique et les milieux artistiques réclament à cor et à cri le retrait, est une tâche de titans. Jamais ne pourraient naître dans de telles circonstances des soldats politiques.

Les trois clés de la victoire

Il semble qu’il faille 3 causes pour qu’un soldat commun se transforme en soldat politique : une injustice, un ennemi et une mission. Les forces de frappe se mesureront alors par le nombre des individus qui participent ouvertement et librement à ces 3 causes. Les Espagnols de la guerre d’Indépendance (1808) les reçurent servies sur un plateau : l’injustice : l’invasion du pays ; l’ennemi : Napoléon ; la mission : l’expulsion de leur territoire de toutes les troupes françaises. Voilà des motifs plus que suffisants pour soutenir un moral de lutte.

Bismarck donna aux peuples germaniques 3 autres motifs pour la consolidation de l’unité de l’Empire : une injuste atomisation de la communauté allemande, une Autriche décadente et oppresseuse et le devoir du soldat prussien à rétablir l’unité. Pour le cas où l’on se heurterait à un ennemi ayant les mêmes arguments, on aurait alors recours à ce que Napoléon appela, en l’adptant, « la logique des baïonnettes ». Le reste est question de persévérance.

Le Manifeste du Parti Communiste rédigé par Marx et Engels fut le premier manuel contemporain du Soldat Politique, avec la particularité de ce que l’ennemi n’était pas extérieur mais intérieur, aussi intime à une communauté nationale que la corporation patronale. La mission des ouvriers fut dès lors et inexorablement de renverser « par la violence tout l’ordre social existant. Les classes dominantes peuvent trembler devant une Révolution Communiste ». Et en plus des 3 clés, une consigne : « Prolétaires de tous les pays, unissez vous ! »

Jusqu’alors, les “soldats politiques”, les “forces autochtones” s’étaient distinguées par l’accomplissement d’une mission contre une entité étrangére à la communauté. Les campagnes militaires étaient capables de réunir coude à coude le valet de ferme et le propriétaire terrien. L’entrée en lutte unissait en un seul bastion celui-ci et celui-là. L’arrivée du Manifeste mit un terme à ce genre de pacte.

Et comme si les siècles précédents eussent servi de banc d’essai à la mise en scéne la plus tourmentée, le XXe siècle fit office de théâtre pour représenter la consécration définitive du soldat politique. Ce qui s’était répété de temps à autre le devint de manière soutenue. Dans un implacable bombardement idéologique, les gouvernements endoctrinèrent leurs fantassins aux consignes et motifs de leur mission dans le monde : effacer l’injustice, annihiler l’ennemi, accomplir son devoir.

De cette manière surgit la redoutable Garde Rouge de Trotsky, le “justicier” Fascio di combattimento de Mussolini, la SS, fer de lance de Hitler, et aussi les obsédants “Bo-Doi” de Hô Chi Minh. Toutes de puissantes armées politiques. Si leurs objectifs étaient différents, leurs fondements étaient communs. La Phalange macédonienne aurait fait long feu devant ces vives machines de guerre.

Le phénomène du soldat politique était-il réellement un phénomène aussi récent ? Dans la protohistoire humaine, la lutte pour la nourriture quotidienne ne donnait pas lieu à philosopher. L’instinct de survie était l’ordre du jour permanent. Il n’était pas nécessaire d’éduquer “politiquement” les jeunes car tous comprenaient instinctivement ce que pouvait signifier la perte du territoire. Les calamités naturelles et les agressions des tribus hostiles étaient les maîtres “idéologiques” du clan. Mais avec l’avance de la technique, cet instinct de survie perdit l’impulsion protectrice des premiers temps. L’application de châtiments devint nécessaire afin que l’homme se souvienne en permanence de cet instinct primordial. Dans sa campagne des Gaules, César vérifia un usage qui naquit probablement de ce souvenir forcé : « Tel est l’usage des Gaulois. Pour entreprendre la guerre, ils obligent par la loi tous les jeunes hommes à se présenter armés et celui qui arrive le dernier au lieu de rassemblement, ils l’écartèlent » (in La Guerre des Gaules). Leçon terrifiante aux yeux d’un contemporain, mais vitale pour éviter la relâche de la troupe. Certaines tribus de l’Europe d’alors interdisaient l’approche des marchands auprès des troupes car le vin et les fastes pouvaient amoindrir l’esprit viril des soldats : « Aucun marchand ne pouvait entrer, ils ne permettaient pas l’introduction des vins ni de denrées semblables destinées au plaisir, persuadés que ces articles efféminent l’esprit et font perdre la vigueur, car ces soldats sont d’un naturel brave et fort ». La religion et la politique se confondaient chez eux dans un même état d’esprit, en une norme morale héritée de leurs ancêtres.

Mais les communautés modernes, denses et complexes, se sont éloignées de manière radicale de cette connaissance primordiale. Faudrait-il affiner l’art gaulois de l’écartèlement ? Au moins en tout cas éduquer politiquement les jeunes recrues. Autrement dit, leur inculquer un moral.

Du moral du soldat

Tout bon stratége militaire apprécie comme une des armes les plus puissantes celle qui confére cette force animique qui a pour nom : le moral. Avec une forte dose de moral, on peut en une certaine mesure pallier même aux insuffisances de l’armement et aussi à celles du nombre d’hommes alignés. Le fondement d’un moral guerrier est le même dans toutes les armées ; seule varie la “tonalité” avec laquelle se manifeste cette puissance en un caractére déterminé. Mais dans le fond, il consiste à reconnaître que le droit que l’on a à l’existence est plus juste pour soi que pour l’ennemi. Lorsque le soldat perçoit chez autrui que ce droit à autant sinon plus de raison de s’exercer que chez lui, la guerre peut dès lors être considérée comme perdue.

Un Soldat politique est une totalisation du moral. Bien que sans épée, sans possibilité de sortir vivant du combat, le Soldat politique existera tant que survivra l’esprit de lutte et de victoire. Les exemples historiques ont été suffisants où l’on peut voir un groupe d’intrépides affronter avec héroïsme leur destin sachant que leurs vies s’éteindraient avec la fin de la bataille. Un colonel européen contemporain, Hans Frick, décrivait ainsi le moral du guerrier : « Cet esprit du combattant dépend des aptitudes guerrières d’un peuple, de la conviction qu’il a d’avoir la raison et le droit de son côté, de son éducation militaire, de la confiance qu’il met en ses chefs et en sa propre capacité, et, enfin, de l’état physique du soldat » (in Bréviaire tactique).

Les Spartiates de Léonidas, les Kamikazes nippons et certains Feddayims de la Jihad participent de ces particularités. Dans ces 2 derniers cas, la technique de convertit en une simple comparse devant le destin tragique du soldat.

Ce fut le génie de Clausewitz qui pressentit comme personne auparavant l’importance du moral dans ce qu’il dénomma “l’art de la Guerre”. Celui qui exclurait de ses règles et de ses principes les facteurs du moral serait un mesquin et un maladroit. Si ces “agents moraux” échappent au savoir livresque, l’on ne peut oublier que leur influence confére le triomphe ou la déroute. “L’alliage” du physique avec ce qui relève du moral est inséparable car ils constituent un tout : « nous pourrions bien dire que ce qui relève du physique est la poignée en bois alors que ce qui reléve du moral est le métal noble de la lame. Par conséquent, le moral est la vraie et authentique arme à devoir manipuler » (in De la guerre). Clausewitz qualifia les facteurs moral comme étant la question la plus importante de la guerre, il se désolait de ce qu’on ne pouvait les quantifier, les classer et les chiffrer : « Ils forment l’esprit qui pénètre jusqu’au plus petit détail de la guerre ; ce sont eux qui s’unissent en premier en une étroite affinité à la volonté, laquelle dirige et met en mouvement toute la mase des forces ».

Tels sont les piliers du moral. Il serait donc vain d’établir un tribunal pour décider qui détient la raison en une guerre. De même, il serait sot de soutenir le moral sur la base de démonstrations alignant causes et effets. En fin de compte, ce qui incite à la guerre totale est l’incertitude dans laquelle l’on est : continuerons-nous demain à exister ou disparaîtrons-nous ? Il est très vrai que le moral est fils de cet axiome naturel et non de déductions syllogistiques. C’est pour cette raison qu’il est déprimant d’entendre d’une armée, lorsqu’elle est devant une situation extrême comme l’est la guerre, qu’elle n’est pas empreinte d’un moral à toutes épreuves. La guerre, cette terrible circonstance, oblige qu’on lui fasse face comme le lion au combat et non à la manière de l’autruche qui plonge sa tête dans le sable.

Presse, Propagande et Persuasion

Il existe une infinité de moyens pour doter une armée d’un moral à l’épreuve des bombes. César, qui connaissait à fond la nature de ses légionnaires, avait pour habitude de se poster au sommet d’une colline non seulement pour voir mais aussi pour être vu de ses combattants. De cette manière, chaque Romain se sentait naturellement un héros et était mu par une force combative difficile à contenir par l’ennemi. La Guerre des Gaules posséde plus de valeur comme précis de propagande de guerre que comme ouvrage historique. Grâce à son sens pénétrant de l’observation, César notait rapidement les points faibles tant de ses hommes que de l’ennemi. Lorsqu’en pleine bataille, l’une de ses légions fléchissait, il se lançait à son secours afin de l’aider. Sa présence et 2 coups d’épée rétablissaient le moral et l’ordre de la troupe : « César était si pressé qu’il arriva sans bouclier, en arracha un à l’un de ses soldats en poste au dernier rang, pour ensuite aller se mettre en première ligne. Appelant les centurions par leurs noms, les exhortant à plus d’efforts, il ordonna d’avancer et d’élargir les rangs pour que les coups d’épées soient plus aisés et efficaces. Par sa seule présence, à la vue de leur général au milieu d’un danger extrême, les soldats reprirent espoir et s’illustrèrent à nouveau » (Clausewitz in De la guerre). La lecture de ce passage nous dit combien le moral du soldat est la clé de la victoire.

De nos jours, l’harangue est devenue la propagande. Les immenses armées humaines se nourrissent jour aprés jour de cette harangue moderne dont la chaire de vérité est le journal. En temps de guerre, il est l’appui inconditionnel du soldat, lui donnant foi en son combat, lui rappelant ses devoirs, bref le formant comme Soldat Politique.

Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, la vulgarisation rapide de la presse servit tout autant à la division des Français qu’à les lancer dans des campagnes des plus audacieuses. Au début, chaque révolutionnaire possédait sa “feuille” déblatérant même contre ceux qui devaient être des siens. Le résultat fut cet infernal carrousel de prises de pouvoir et de chutes de gouvernements. La patience militaire à bout, ce fut le 18 Brumaire. Ces mêmes machines imprimantes furent alors employées à mouler la conscience des Français dans un droit unique, une seule administration, une seule éducation et un code civil, une “Grande Armée” — tout cela sous le sceau d’une seul esprit : Napoléon. Le soldat napoléonien parcourut l’Europe quinze années durant. Il put admirer les coupoles du Kremlin ; il vint à bout de la machine de guerre prussienne ; il pilla les pinacothéques italiennes et tint en un suspens angoissant les habitants des Iles Britanniques. Napoléon put proclamer à la fin de sa vie avec orgueil : « La France est une mine inépuisable. J’en ai été témoin en 1812 et en 1815. Il suffit de mettre le pied sur son sol pour que jaillissent armées et trésors. Un tel peuple ne sera jamais subjugué » (in Mémorial).

Ceci vu, on constate que la Presse et la Propagande qui se mettent au service d’une idée ont le même effet qu’une injection de béton armé dans la structure d’un édifice. Cette structure chez l’humain est “l’unité philosophique” ; une unité — peu importe laquelle — du moment qu’elle soit unique, indivisible et absolument intègre.

Alexis de Tocqueville, panégyriste de la démocratie américaine, vit en ce systéme une immense faille : « Dans les nations démocratiques, en temps de paix, la carrière militaire est peu suivie et estimée. Ce discrédit public pèse fort sur le courage de l’armée ; les esprits sont comme opprimés. Et lorsque survient un conflit, ils ne sont point capables de retrouver leur mobilité et leur vigueur » (in De la démocratie en Amérique).

Lorsqu’il y a divergence entre le sentiment militaire et civil, phénoméne qui apparaît quand une société est pénétrée de “divisions philosophiques”, les nations en souffrant auront moins de poids spécifique à l’heure des grandes décisions. Un affrontement armé inattendu dévoilerait leur pusillanimité au grand jour. Probablement que c’est dans l’intention de se débarasser de ce “cercueil” que les premières mesures d’un gouvernement révolutionnaire marxiste sont le contrôle de presse et l’éducation. Le projet de base a toujours été composé de vastes plans d’éducation et de politisation populaires pour convertir les jeunes en Soldats Politiques et ce, en moins d’une génération. La différence entre ce systéme et ceux appliqués en Europe occidentale et dans ce qu’il est convenu d’appeler “Occident” est que, sous l’hégémonie marxiste, l’unité de la presse et de l’éducation populaire sont constantes alors que les démocraties occidentales ne sortent ces méthodes du tiroir que lorsqu’elles sont acculées à un conflit. Alors seulement l’on tente de doter le soldat d’un moral de lutte qui ne puisse être contredit sur ses fondements. Alors aussi, on tente d’arrêter les déviations fatales de la presse devant la nécessité d’une “unité philosophique”.

Il y a peu, un journaliste français, JF Revel, publia un livre dans lequel il dévoila cette mortelle insuffisance des démocrates face aux systèmes totalitaires. Le problème reste en suspens : les démocraties sont le système le moins mauvais pour que d’autres États aux intentions douteuses en tirent profit. Mais si les démocrates prennent des mesures préventives, elles cessent d’être des démocraties car elles appliqueraient alors des méthodes totalitaires. Plus qu’une énigme, c’est un paradoxe digne de Zénon.

Ce journaliste dénonce les totalitarismes, plus particuliérement le soviétique, introduisant, selon lui, des « taupes idéologiques » dans la philosophie de l’Occident. Il secoue encore les consciences de l’Occident, piquant au vif leur infériorité idéologique : « La guerre idéologique est une nécessité pour les totalitarismes et une impossibilité pour les démocraties. Cela est consubstantiel à l’esprit totalitaire et inaccessible à l’esprit démocratique. Pour faire la guerre idéologique, il faut avant tout avoir une idéologie. Et les démocraties n’en ont pas une, mais mille, cent mille » (in Ainsi meurent les démocraties).

L’Europe devant sa IVe Guerre Punique

En résumé, le problème que l’on traite est éminemment stratégique. Le soldat politique se révèle l’arme la plus efficace d’une nation. Peu importe si ses principes s’accordent avec les normes philosophiques qu’accepte la nouvelle science. Peu importe la causalité, la non-contradiction, l’identité, la raison suffisante et le tiers exclu. Au moment décisif, celui que Clausewitz définit comme le moment de la « friction », il “faut y aller” avec une fermeté morale à toutes épreuves, celle qui est le propre des soldats politiques.

L’Europe se trouve actuellement à la veille de ce qui survint en des situations analogiques en 480 et en 216 avant notre ère, la première lorsque les Perses mirent Athènes à sac et la seconde, lorsque l’Empire romain souffrit la déroute la plus grave de son histoire devant Carthage. Seule l’audace d’un Thémistocle et la patience d’un Fabius Cunctator arrivérent à protéger la culture que le destin s’obstinait à condamner.

Le plus délicat du “dossier” européen de l’heure présente est que, loin de former des soldats politiques, on répugne plutôt à le faire. À défaut, il pourrait bien arriver à l’Europe ce qui arriva, lors de son interrogatoire, à ce soldat français prisonnier du Viêt-minh : une impossibilité de répondre.

— « Répondez ! Pourquoi ne vous êtes-vous pas laissé tuer en défendant votre position ? »

Glatigny se posait lui-même la question...

— « Moi, je peux vous l’expliquer — poursuivit le commissaire du Viêt-minh — vous avez vu comment nos soldats, qui vous paraissent menus et fragiles, montaient à l’assaut de vos tranchées, malgré vos mines, votre artillerie et vos barbelés, et toutes ces armes offertes par les américains. Les nôtres se sont battus jusqu’à la mort parce qu’ils savaient, parce que nous tous savons, que nous sommes les détenteurs de la vérité, de l’unique vérité. C’est elle qui rend nos soldats invincibles. Et comme vous n’aviez pas ces mêmes raisons,. vous êtes ici, devant moi, prisonnier et vaincu. Vous, officiers bourgeois, appartenez à une société dévastée et pourrie par les intérêts égoïstes de votre classe. Vous avez contribué à maintenir l’humanité dans les ténèbres. Vous n’êtes que des obscurantistes, des mercenaires, incapables de dire pourquoi vous vous battez. » (Jean Lartéguy in Les centurions).

► Carlos Salas, Vouloir n°80-82, 1991. (texte issu de Fundamentos n°2/1984 ; tr. fr. Rogelio Pete).

Le Peuple en armes, expression démocratique du pouvoir populaire

« Il est important d'appliquer le vieux principe selon lequel tout homme libre doit être armé et non pas d'armes que l'on garde dans les arsenaux et les casernes, mois qu'il conserve chez lui, sous son toit. C'est l'homme libre qui confère aux armes leur sens », Ernst Jünger, Le traité du rebelle

« L'arme transforme tout. Les positions les plus réformistes au plan politique deviennent révolutionnaires quand elles sont soutenues par les armes. Les actions deviennent, d'une façon quasi magique, des actions révolutionnaires », Mouvement de Libération Nationale "Tupamaros"

Pour beaucoup, l'arme en tant que telle possède une forte connotation oppressive et est dans une large mesure antidémocratique. Ceci est vrai car l'essence même de l'arme est le meurtre de l'autre et que sa possession légale dans nos sociétés l'attribue inévitablement à l'image du policier ou du militaire (légalement mandatés pour tuer), donc aux bras armés du système et de l'État oppresseur. La détention des armes par un pouvoir lui permet de contrôler et d'encadrer la société, de lui faire craindre toute sa force et sa puissance potentielles et au besoin de les utiliser effectivement contre cette même société. Mais à cet aspect négatif de l'arme répond en écho un aspect positif lorsque l'on retourne ces mêmes armes contre leurs détenteurs traditionnels.

Pour beaucoup, l'arme en tant que telle possède une forte connotation oppressive et est dans une large mesure antidémocratique. Ceci est vrai car l'essence même de l'arme est le meurtre de l'autre et que sa possession légale dans nos sociétés l'attribue inévitablement à l'image du policier ou du militaire (légalement mandatés pour tuer), donc aux bras armés du système et de l'État oppresseur. La détention des armes par un pouvoir lui permet de contrôler et d'encadrer la société, de lui faire craindre toute sa force et sa puissance potentielles et au besoin de les utiliser effectivement contre cette même société. Mais à cet aspect négatif de l'arme répond en écho un aspect positif lorsque l'on retourne ces mêmes armes contre leurs détenteurs traditionnels.

L'établissement d'un pouvoir populaire passe donc par la possession de ces armes, par l'armement du peuple dans son ensemble. Plus en amont, la phase précédente, la mise en place du pouvoir populaire c'est-à-dire la lutte pour l'émancipation du peuple, passe également par les armes.

L'homme libre porte les armes

Historiquement, les sociétés primitives sont des sociétés guerrières. La communauté des origines vivait dans un milieu hostile, en constante lutte pour sa survie et sa liberté. Tous les hommes la composant étaient autant des producteurs que des guerriers toujours prêts à assurer leur propre sécurité tant contre les bêtes sauvages que contre d'autres hommes ; l'homme libre est alors celui qui porte les armes, celui qui ne le porte pas est un esclave. Avec le temps, les hommes se sont organisés et les sociétés primitives ont laissé la place aux prémices de ce que sont finalement devenues nos sociétés modernes. Les armes ne furent plus portées par tous mais simplement par une partie mandatée pour le faire, automatiquement ce transfert s'est accompagné d'un transfert du pouvoir. Le peuple désarmé s'est retrouvé à la merci de ceux à qui il en avait fait la délégation. Commencèrent alors l'ère des révoltes et les multiples tentatives pour le peuple de reconquérir son pouvoir, son autorité et sa liberté ; la ré-appropriation de l'arme devenant l'expression pratique et concrète de la volonté populaire.

En France, la Révolution de 1789 allait, pour la première fois si l'on excepte quelques applications minimes, entraîner la théorisation et la synthèse de la question de l'armement du peuple. Le babouvisme reste l'emblème malheureux et tragique de cette volonté.

Le babouvisme, réaction populaire armée

Tirant son nom de Gracchus Babeuf, le babouvisme s'érigera contre la perversion grandissante et l'usurpation des idéaux de la Révolution, en opposant à la dictature la réponse de l'acte insurrectionnel armé pour l'instauration de la République des Égaux. La base de la réflexion babouviste vise à gommer la distinction entre le soldat (le militaire aux ordres du régime) et le peuple (opprimé par ce même régime) : « Tyrans nouveaux, hommes d'État / Craignez le peuple et le soldat / Réunis en famille », disait fort justement une de leurs chansons.

Concrètement l'insurrection devait se préparer clandestinement par un groupe de conjurés, puis, au jour même, s'accompagner de la spontanéité des masses armées par la réappropriation des dépôts. Au soldat, vu de manière positive, les babouvistes vont opposer le militaire, son corollaire négatif. En effet, ce dernier, en tant qu'instrument d'oppression, ne peut être que l'ennemi, celui qui sera chargé de combattre la volonté libératrice du peuple ; l'antimilitarisme revendiqué ne rejoignant bien sûr pas l'idée d'un pacifisme qui n'est considéré que comme une excuse facile pour ne rien faire, voire comme une trahison. Le soldat babouviste n'est discipliné que selon son libre consentement et ses chefs sont élus et révocables. Les conjurés visaient Paris, c'est-à-dire le cœur même du pouvoir. La conquête de la capitale devenant la place d'armes de la révolution nouvelle et l'exemple émulateur pour d'autres prises d'amies à travers tout le pays.

C'est aux sources mêmes de la Révolution en tant qu'acte que les babouvistes puissent leur doctrine, et surtout dans l'idéal des Sans-Culottes de l'An II ; époque où la plèbe se ruait en masse aux frontières et dans la nécessaire guerre civile, protégeant la Révolution des ennemis tant de l'intérieur que de l'extérieur. Ils se font aussi les héritiers de la très révolutionnaire Constitution de 1793 (jamais appliquée, et pour cause !) qui était censée légitimer pour le peuple le recours aux armes. C'est ainsi que Babeuf peut déclarer : « [Que le peuple] aille, à armes égales, se mesurer avec tous ceux qui l'assassinent. Le temps des temporisations est passé. Le peuple sent trop les excès de ces maux ; il ne peut les supporter davantage. Pour le secourir, il n'est de plus prompt remède que de le mettre aux prises avec ses ennemis, avec tous ceux qui sont la cause de tout ce qu'il souffre. Malheur à qui est froid et prêche la patience ... » (lettre du 17 Brumaire An IV). Et Sylvain Maréchal de lui répondre dans le Manifeste des Égaux : « Dès le lendemain de cette véritable révolution, ils se diront tout étonnés : Eh quoi ! Le bonheur commun tenait à si peu ? Nous n'avions qu'à le vouloir. Ah ! Pourquoi ne l'avons nous pas voulu plus tôt ? Fallait-il donc nous le faire dire tant de fois ? »

Blanqui, héritier des babouvistes

Au XIXe siècle, Louis-Auguste Blanqui se fera le relais des idées babouvistes au sein du mouvement révolutionnaire, initié en cela par Buonarroti qui participa à la Conjuration des Égaux. Les récents échecs de 1830, de 1848 et 1849 sont pour lui autant d'aiguillons qui le poussent à agir sans concession. De ces échecs, il dégage le fait, toujours présent, que, passée l'effervescence révolutionnaire, se sont en définitive les tièdes et les timorés qui récupèrent les rênes du pouvoir, et ce au détriment de l’acteur réel qui fut le peuple. Ainsi, les deux premières mesures qu'il préconise sont : « le désarmement des gardes bourgeoises (comprendre l'armée restée fidèle à la réaction) et l'armement et l'organisation en milice nationale de tous les ouvriers ». Et d'ajouter : « Sans doute il est bien d'autres mesures indispensables, mais elles sortiraient naturellement de ce premier acte, qui est la garantie préalable, l'unique gage de sécurité pour le Peuple. Il ne doit pas rester un fusil aux mains de la bourgeoisie. Hors de là, point de salut. [...] Qui a du fer a du pain. [...] La France, hérissée de travailleurs en armes, c'est l'avènement du socialisme. En présence des prolétaires armés, obstacles, résistances, impossibilités, tout disparaîtra » (Avis au peuple datant de 1851).

Les fruits de la victoire étant assurés, Blanqui conserve son idée d'armement général par la formation d'une armée nationale sédentaire, c'est-à-dire basée sur le principe de la conservation des armes sur le lieu de travail et/ou d'habitation. Cette pensée d'appropriation immédiate de l'armement aura une large répercussion sur la Commune de Paris en 1871 qui débutera véritablement par la récupération, par le peuple, de canons qu'il avait payés et qu'il lui avait été soustraits.

Mais la doctrine bianquiste avait sa faille et le maître en subit longuement les conséquences (plus de 30 ans de prison !). L'insurrection était par trop basée sur faction d'un petit groupe aux allures de secte frôlant parfois l'aventurisme révolutionnaire (dixit Maurice Dommanget, son excellent biographe). Elle restera néanmoins comme un modèle pour tous ceux qui voudront agir sans attendre que les masses en est compris non seulement la nécessité mais aussi la pratique. Il aura montré également (de même que son contemporain Georges Sorel) qu'en dehors de la révolution, il n'y avait que la contre-révolution et donc que seule la force pouvait emporter la décision. Le devoir d'un révolutionnaire, c'est la lutte toujours, la lutte quand même, la lutte jusqu'à l'extinction (Instructions pour une prise d'arme) ; cette éthique banquiste étant par la suite reprise par Che Guevara.

La levée en masse du peuple

À ces courants purement révolutionnaires, la Révolution française aura également, de manière parallèle (et évidemment liée), donné naissance à la pratique établie de la guerre populaire contre un ennemi extérieur. Cette manifestation, pourtant omniprésente dans les siècles passés, trouve enfin sa reconnaissance dans l'opposition de nombreux peuples à l'expansion militaire de la France napoléonienne. Pour la première fois, face à des besoins militaires énormes, l'armée en France devient permanente (masse constante de combattants potentiels), régulière (les unités mercenaires disparaissent de l'armée nationale) et conscriptive (chacun se doit, par tranche d'âge, d'effectuer son service militaire) ; toutes caractéristiques des futures armés modernes. Cette levée en masse du peuple, faite de manière encadrée, verra en face une levée en masse des peuples, mais cette fois-ci de manière spontanée. Écrasant les armées des autres nations, l'armée du Ier Empire verra en définitive sa puissance s'éroder au contact des résistances populaires armées.

Révoltes espagnole, tyrolienne, prussienne

Le phénomène naîtra en Espagne en 1808, là le peuple, indépendamment, s'arme et mène une dure guérilla aux troupes françaises. Au Tyrol, en 1809, les partisans autrichiens d'Andreas Hofer mènent un combat similaire (l'Espagne servant d'exemple) ; de même qu'en Russie ou encore au sein des corps francs populaires de Prusse ou des insurgés vendéens. Cette époque correspondant à la naissance de notre droit moderne, l'irruption de corps de combattants populaires et irréguliers (en regard de ce droit) bouleversera la donne et ouvrira une brèche symbolique jamais refermée depuis. Désormais, le peuple en armes ne pouvait être ignoré et laissé comme quantité négligeable, il accédait au rang d'agent historique tant militairement que politiquement. Le penseur militaire Carl von Clausewitz ne s'y est pas trompé et il intégrera largement l'éventualité du fait dans ses réflexions, mais aussi son danger car il échappe largement au contrôle du pouvoir traditionnel (la guerre, comme il l’a justement souligné, n'étant que la continuation de la politique). Les potentats de l'époque virent eux aussi immédiatement le danger auquel les exposait la perdurance du phénomène, aussi furent-ils prompts à désarmer leurs sujets une fois les choses rentrées dans l'ordre.

L'insurrection ne désoriente que les partis politiques

La volonté de tout système de contrôler non seulement la possession mais aussi l'emploi des armes rejoint en définitive celle des partis dits "révolutionnaires" qui eux aussi adoptent la même attitude. À ce sujet, les guerres populaires de l'après Deuxième Guerre mondiale, ont fourni à Frantz Fanon, chantre de la lutte de libération, cette constatation : « l'insurrection ne désoriente que les partis politiques » (in Les damnés de la terre). Nous retrouvons ici les éléments du début de notre étude : sortir du cadre, passer à l'action, saisir le fruit défendu, voilà la véritable expression de la volonté populaire dans la reconquête de sa liberté et l'établissement d'une véritable démocratie.

Tout ceci forme la base, et certainement l'inspiration, de la pensée de Moammar Kadhafi qui déclare, sans ambages, que pour être libre le peuple doit détenir lui-même les armes. Il va sans dire que ceci n'est possible que dans une société véritablement révolutionnaire et issue d'un contexte révolutionnaires, le triste exemple des États-Unis d'Amérique n'est absolument pas retenu. Dans ce pays, la détention des armes est inscrite dans la Constitution mais en définitive ne concerne que la liberté individuelle vue sous un angle égoïste et non la liberté collective ; qui plus est, la société contemporaine américaine est loin d'être révolutionnaire et les "Patriotes" qui revendiquent leur droit à l'armement ne sont que le produit débile d'une société débilitante.

Par contre, dans nos nations européennes, la transformation en cours des armées nationales en armées professionnelles apparaît comme une régression dangereuse et un contrôle supplémentaire de la liberté du peuple. Non que le système précédent soit valable, le système et l'État restant les mêmes, mais cette évolution participe à l'éloignement du peuple des instruments du pouvoir et donc de son contrôle.

► Institut Jamâhîrîyen d'Études et de Documentation, Nouvelles de Synergies Européennes n°48, 2000.

Bibliographie :

- Kadhafi Moammar, Le Livre Vert.

- Auraujo Ana Maria, Tupamaras, des femmes de l'Uruguay.

- Fanon Frantz, Les damnés de la terre.

- Clausewitz Carl von, De la guerre.

- Sofsky Wolfgang, Traité de la violence.

- Schmitt Carl, La théorie du partisan.

- Dommanget Maurice, Babeuf et la Conjuration des Égaux.

- Dommanget Maurice, Blanqui.

- Sorel Georges, Réflexions sur la violence.

◘ Pour prolonger : L'idée de milice et le modèle suisse dans la pensée de Machiavel, par B. Wicht, L'Âge d'Homme, 1995.

pièce-jointe : cas d'étude d'un soldat irrégulier

La guérilla espagnole contre l'armée napoléonienne sous l'éclairage de Carl Schmitt

C’est dans le contexte des guerres napoléoniennes, et plus précisément à l’occasion de la guerre de résistance espagnole contre l’occupation française, entre 1808 et 1813, que va émerger pour le juriste politique allemand Carl Schmitt (1888-1985) la figure conceptuelle du “partisan” moderne, à savoir d’un “soldat irrégulier” pensé en tant que tel ; à cette occasion, pour la première fois, un cadre juridico-politique explicite lui est conféré. Ce qui ne sera pas sans conséquences quant au droit de la guerre classique qui avait prévalu jusque-là.

LE CONTEXTE HISTORIQUE DU SOULÈVEMENT ESPAGNOL

Rappelons brièvement les faits : pour établir un « blocus continental » efficace contre la Grande-Bretagne, puissance maritime et commerciale et principale ennemie de la France, Napoléon entendait contrôler l’ensemble de la péninsule ibérique. Il envoya donc Murat avec des troupes en Espagne en 1808, sans provoquer de véritables réactions de la part d’une famille royale espagnole par trop affaiblie. Dans ce contexte de décomposition du pouvoir royal légitime, une première émeute populaire à Aranjuez poussa d’ailleurs le roi Charles IV à abdiquer au profit de son fils Ferdinand VII dans l’espoir de stabiliser la situation politique.

Mais l’entrée de Murat dans Madrid provoqua une véritable insurrection, celle du 2 mai, que le général français réprima durement. Sous la pression de Napoléon, Ferdinand VII abdiqua à son tour au profit, cette fois, de Joseph Bonaparte, frère aîné de l’Empereur, qui fut reconnu par une assemblée de notables Afrencesados (1). Mais le soulèvement du peuple était déjà quasi général. Il fut formellement encadré par des Juntas (juntes militaires) auto constituées qui refusèrent de reconnaître le coup de force français et qui, au nom du roi pourtant déposé, allaient diriger une résistance à l’occupant. Cette résistance héroïque rassembla, dans un premier temps, troupes régulières et civils en armes, ces derniers devant progressivement en constituer l’âme. Dès juin 1808, en effet, commença ce qu’on appellera bientôt une “guérilla” — le terme en tant que tel n’apparaîtra qu’en 1812 — qui se développa au fur et à mesure des défaites de l’armée régulière espagnole face à Napoléon. Ces défaites successives pousseront d’ailleurs de nombreux déserteurs à accroître le nombre de ces partisans. Ce qui va intéresser au premier chef Carl Schmitt dans la guerre de résistance espagnole à Napoléon, c’est précisément le fait que « le partisan de la guérilla espagnole de 1808 fut le premier à oser se battre en irrégulier contre les premières armées régulières modernes » (La notion de Politique — Théorie du Partisan, Calmann-Lévy, 1972, p. 214). Par « armées régulières modernes », il convient ici d’entendre celles issues des expériences de la Révolution française qui sont à l’origine d’une reformulation radicale du concept de “régularité” hérité de l’âge classique, et dont — aussi paradoxal que cela puisse paraître de prime abord — le “partisan”, en tant que combattant irrégulier, constitue en quelque sorte le produit.

DE LA NOTION PROBLÉMATIQUE D’“IRRÉGULARITÉ”

Comme le relève Schmitt, il se trouve que « la différence entre combat régulier et combat irrégulier est fonction de la nette définition de ce qui est régulier et une antinomie concrète donnant lieu à une délimitation du concept n’apparaît qu’avec les formes modernes nées des guerres de la Révolution française » (op. cit., p. 213). Jusque-là avait prévalu un droit interétatique classique — le Jus Publicum Europaeum — au sein duquel le phénomène de l’hostilité était maintenu dans le cadre de guerres limitées, apanage exclusif des princes contre un ennemi stricto sensu « conventionnel ». La principale caractéristique de ce droit classique résidait dans le fait qu’il comportait des distinctions nettes entre guerre et paix, entre combattants et non-combattants, entre un ennemi et un criminel. Et, comme le souligne Schmitt, « en regard de cette régularité toute classique » (op. cit., p. 218), l’idée même de soldat irrégulier était tout simplement inconcevable : « Le droit classique de la guerre (…) ne laisse pas de place au partisan au sens moderne. Ou bien celui-ci est, comme dans la guerre au XVIIIe siècle, qui est une affaire entre cabinets, une espèce de troupe légère, particulièrement mobile mais régulière, ou bien il est un criminel particulièrement méprisable, et il est alors tout simplement un hors-la-loi » (op. cit., p. 219).

Cette alternative tranchée est remise en cause à l’issue des bouleversements révolutionnaires, sur la base d’une délimitation nouvelle de la notion de « régularité », lorsque la notion d’État dynastique est reformulée comme État national et que l’armée des princes est conduite à se transformer en armée nationale. Schmitt discerne d’ailleurs la faillite du droit classique dans cette configuration juridico-politique qui voit la « victoire du civil sur le soldat le jour où le citoyen passe l’uniforme tandis que le partisan le quitte pour continuer à se battre sans uniforme » (op. cit., p. 306). À cet égard, loin de constituer une anomalie, l’émergence de la figure du partisan, en tant que combattant irrégulier, face à cette nouvelle “régularité” post révolutionnaire, ne constitue somme toute que l’une des 2 faces d’un même Janus, celle du soldat-citoyen. En déferlant sur toute l’Europe continentale, le nouvel art militaire de l’armée napoléonienne, comme héritier de cette mutation fondamentale, va se trouver être, à la fois, vecteur et victime de ce nouveau modèle, dans la mesure où la guerre de l’âge classique, qui ne peut plus que faire figure de jeu conventionnel, va laisser la place à de véritables guerres des peuples, dont la guerre de résistance espagnole n’est que le premier d’une longue suite d’avatars. Ce qui intéresse Schmitt, c’est précisément de montrer que l’apparition du partisan en Espagne entérine une situation inédite qui a transformé l’ennemi « conventionnel », au cœur des guerres limitées que se livraient les princes dans le droit classique, en ennemi pour le coup bien « réel », au cœur de guerres devenues nationales :

« L’élément principal de la situation du partisan de 1808 est qu’il risque le combat sur le champ limité de son terroir natal, alors que son roi et la famille de celui-ci ne savaient pas encore très bien quel était l’ennemi réel » (op. cit., p. 215).

En dépit de l’aura involontaire dont Ferdinand VII bénéficiait auprès de son peuple et qui l’a préservé, malgré lui, d’une condamnation sans appel de l’Histoire, ses hésitations devant l’événement majeur qui se joue s’expliquent sans doute par le fait qu’il se situe toujours par rapport à un droit classique de la guerre dérivé du Jus Publicum Europaeum. En revanche, le partisan espagnol, lui, appartient déjà au monde nouveau qui est en train d’advenir en matière stratégico-politique.

« Seul le partisan espagnol rétablit le sérieux de la guerre, et ce fut contre Napoléon, c’est-à-dire dans le camp défensif des vieux États continentaux européens dont la vieille régularité devenue convention et jeu n’était plus en mesure de faire face à la nouvelle régularité napoléonienne et à son potentiel révolutionnaire. De ce fait, l’ennemi redevint un ennemi réel, la guerre, une guerre réelle. Le partisan défenseur du sol national contre le conquérant étranger devint le héros qui se battait réellement contre un ennemi réel » (op. cit., p. 304-305).

Mais l’apparition du phénomène du partisan n’allait pas forcément de soi pour des esprits encore largement imprégnés de l’idée de la vieille “régularité” militaire. Paradoxalement, c’est peut-être dans cette perspective qu’on peut saisir la portée des diverses tentatives juridiques de “régularisation” de la guerre de partisans par ce qui restait de l’État espagnol légitime ou de ce qui s’en réclamait alors, en l’occurrence les Juntas militaires.

LE PRÉCÉDENT EN 1808 D’UNE LÉGITIMATION DE LA GUERRE DE PARTISANS PAR LA JUNTA DE SÉVILLE

Ce qui est en effet capital dans l’apparition de cette forme de guerre irrégulière espagnole, c’est qu’elle va recevoir de la part de Juntas militaires régionales et/ou nationales, une sorte de réglementation juridico-politique — fait sans précédent dans l’Histoire — lui conférant une légitimité inédite rendue nécessaire par les circonstances. La passivité, face à l’envahisseur français, d’un gouvernement dépassé par les événements devait mettre au premier plan ces Juntas militaires, d’une part, les guérillas, d’autre part. Un premier cadre juridico-politique est donné dès le 6 juin 1808 par la Junta Suprema de Gobierno de Espana e Indias (Junte de Séville), auto-constituée le 28 juin 1808, et qui déclare la guerre à l’Empereur Napoléon en ces termes : « … Nous déclarons la guerre sur terre et sur mer à l’Empereur Napoléon Ier et à la France, dont nous supportons la domination et le joug tyrannique ; et nous demandons à tous les Espagnols d’œuvrer hostilement à leur encontre et de leur causer le plus de dommages possibles selon les lois de la guerre » (Blanch, Historia de la guerra de la Independencia en Cataluna, Barcelone, 1968, p. 64).

Cette dernière précision a ceci de paradoxal et d’étrange qu’elle méconnaît le fait que la guerre patriotique espagnole n’est déjà plus une guerre de l’âge “classique”. Lesdites « lois de la guerre », selon la conception classique dans laquelle, comme le rappelle Schmitt, « l’ennemi a son statut », et dans laquelle « il peut être imposé des limites à la guerre » (Schmitt, op. cit., p. 12), sont d’ores et déjà sapées par la nouvelle forme d’hostilité “réelle” développée par la guerre de partisans qu’on cherche illusoirement à réglementer. Sans que ces auteurs en mesurent peut-être toutes les conséquences à terme, cette déclaration de juin 1808 apparaît comme le précédent le plus direct de légitimation de la guerre irrégulière. Il est complété le jour même par un second texte. Celui-ci, intitulé Prevenciones, s’adresse au peuple espagnol pour qu’il sache que certaines mesures sont indispensables à la bonne conduite de la lutte contre l’ennemi : « Il faut éviter les actions générales et privilégier les initiatives individuelles. Il est nécessaire de ne pas laisser l’ennemi se reposer un instant, de harceler sans répit ses flancs et son arrière-garde, de l’affamer, d’intercepter ses convois de vivres, de détruire ses entrepôts et de lui couper toutes les voies de communication entre l’Espagne et la France d’autre part » (Queipo de Llano, Historia del Levantamiento, Guerra y Revolucion de Espana, Madrid, 1835-1837, p. 232-233).

Ainsi est en train d’être « régularisée » une guerre de partisans dont la Junta pressent pourtant d’ores et déjà les éventuelles dérives, ce qui apparaît clairement dans l’article final des Prevenciones : « Il s’agira de faire comprendre et de persuader la nation que libérés, comme nous l’espérons, de cette guerre cruelle, et le trône à nouveau entre les mains de notre seigneur et Roi Ferdinand VII, les Cortes, sur sa convocation, réformeront les abus et établiront les lois dictées par l’expérience, pour le bien et la félicité publics ; 2 notions que les Espagnols connaissent sans que les Français aient eu à les leur enseigner » (Queipo de Llano 1835, p. 233).

Pour l’heure, la Junta de Séville fait figure localement de pouvoir suprême, à l’image d’un organe de souveraineté nationale (comme les autres Juntas provinciales), et apparaît donc pour les Espagnols politiquement « compétente », dans la mesure où elle se réclame de l’ancien pouvoir légitime du roi Ferdinand VII. C’est bien à ce titre qu’elle ordonne d’ailleurs l’enrôlement massif de partisans comme auxiliaires des dernières troupes régulières espagnoles combattant encore Napoléon.

LE TOURNANT DE L’AUTOMNE 1808

La méthode paraît pour un temps donner de bons résultats puisque, le 19 août 1808, advient la première défaite française, celle de Baylen, face à 40.000 hommes de troupes régulières espagnoles unies à un noyau de volontaires et de francs-tireurs et au peuple andalou en armes. Ce succès ponctuel entretient en fait l’illusion sur les capacités réelles de l’armée régulière espagnole de résister durablement à l’armée napoléonienne. En effet, à l’automne 1808, devant les mauvais résultats de son armée, Napoléon, pour résoudre rapidement le problème espagnol avant de se mesurer à l’Autriche, décide de prendre en personne, le commandement des troupes le 6 novembre 1808. En virtuose militaire qu’il est, il retourne la situation en très peu de temps, remportant victoire sur victoire, et entre à Madrid le 4 décembre 1808 où il réinstalle aussitôt son frère Joseph. En Catalogne, le 15 décembre, le général Vivès est battu et lève le siège de Barcelone. Saragosse, assiégée pour la seconde fois par les Français le 20 décembre, capitule le 20 février 1809 en dépit d’une résistance héroïque.

La confiance relative qui perdurait dans ce qui restait de l’armée “régulière” espagnole née de la bataille de Baylen, s’en trouva considérablement altérée. La guérilla espagnole reste alors seule à s’opposer à l’envahisseur français et va, pour cette raison, prendre une ampleur inégalée. Comme le souligne Schmitt : « À l’automne de 1808, Napoléon avait vaincu l’armée régulière espagnole ; la guérilla espagnole proprement dite ne se déclencha qu’après cette défaite de l’armée régulière » (op. cit., p. 214). C’est à partir de là, en effet, que les Espagnols commencèrent véritablement à organiser des bandes de partisans sur une grande échelle pour continuer la résistance à Napoléon.

LE MANIFESTE DU 28 DÉCEMBRE 1808

Dans ce contexte d’échecs militaires retentissants pour ce qui se réclamait encore de l’armée régulière espagnole, la Junta Centrale , abasourdie, se réunit à Séville et publie le 28 décembre 1808 le Reglemento de partidas y cuadrillas, qui reprend en l’accentuant l’esprit du règlement de juin 1808. Ce règlement du 28 décembre 1808, en 34 articles, est le premier texte réglementaire de portée nationale. On n’y parle cependant pas encore de “guérillas” ni de “guérilleros”. À cette époque, le terme “guérilla” n’est pas encore intégré dans la terminologie de la guerre patriotique espagnole. Il a toujours sa signification technique, dérivée de la guerre classique, de « ligne de tirailleurs devant attaquer l’ennemi de front et sur ses flancs, ou troupe légère utilisée pour les reconnaissances et les escarmouches ». Il renvoie encore au “partisan” du XVIIIe siècle, celui qui appartient à un “parti”, ou détachement battant la campagne, à l’un de ces détachements dont le maréchal de Saxe écrivait qu’ils pouvaient traverser un royaume entier sans être repérés.

Dans le règlement de décembre 1808, on parle plus spécifiquement de partida, (« bande »), qui signifie, d’après Almirante dans le Dictionnaire Militaire, « toute troupe peu nombreuse », aussi bien régulière qu’irrégulière, et de cuadrilla , littéralement “troupe”, “bande”. Les partidas, sans spécification notable quant à leurs effectifs, rassemblent toutes sortes d’individus à l’exclusion des alistados ou solteados (les appelés aux armées). Les cuadrillas sont, quant à elles, des bandes de contrebandiers “de mer et de terre”. Lorsque ce règlement est publié, des actions de partisans existent déjà depuis 8 mois. Mais elles sont appelées à se développer. Ces dispositions légales tendent, en fait, à les assujettir autant que faire se peut à des règles dans lesquelles l’esprit militaire dominerait. Les principaux points abordés dans le règlement ont trait à la finalité de la guerre de partisans, à la composition des unités, à la collation des grades, à l’armement, aux soldes, aux règles de discipline et au butin.

Les 2 types d’unités distinctes que sont les partidas et cuadrillas se trouvent donc mises sur pied avec pour mission d’assurer la sécurité du pays en semant la terreur et la désolation chez l’ennemi. Les partidas, d’abord, forment des groupes d’environ une cinquantaine d’hommes à pied et à cheval. Le commandement, et c’est important, est assuré par un chef du grade de commandant, un second, 2 subalternes à cheval et 3 à pied, ayant respectivement les grades militaires réguliers de lieutenant de cavalerie, sergent, et ainsi de suite. Les articles 24 et 28 visent à encadrer avec une certaine souplesse ces unités « irrégulières » en adoptant la structure des armées opérationnelles, à la fois pour éviter une trop grande anarchie et pour opérer sur l’ennemi avec le plus de rapidité et d’efficacité possibles. On retrouve là 2 des traits essentiels dans la perspective d’une « théorie du partisan » selon Carl Schmitt, traits le plus souvent liés, sinon indissociables, et qui font figure de critères pour définir le partisan moderne en train d’advenir en Espagne ; à savoir : « l’irrégularité » et « le haut degré de mobilité du combat actif » (op. cit., p. 229) — la mobilité n’impliquant pas l’irrégularité, mais celle-ci impliquant nécessairement celle-là. Il est en outre prévu de répartir ces unités « irrégulières » dans les différentes divisions de l’armée en les soumettant aux ordres des généraux respectifs qui leur sont donnés comme chefs, ainsi qu’un adjoint. On voit bien l’intention des autorités de faire des partidas une émanation de l’armée « régulière ». Pourtant, en contraste avec les règles militaires précitées, l’article 26 précise : « Les chefs locaux [issus de l’armée et encadrant les bandes de partisans] devront laisser agir les partisans avec le plus de liberté possible, tout en les gardant à leur disposition, pour la bonne conduite des opérations » (Horta Rodriguez, « La législation de la guérilla espagnole dans l’Espagne envahie (1808-1814) », in Revue historique des Armées, 1986/3, p. 33).

Il convient ici de s’interroger sur la raison d’être du cadre juridico-politique conféré aux bandes de « partisans ». Les rédacteurs du règlement savent pertinemment qu’il existe déjà depuis juin des groupes de partisans plus ou moins nombreux. Le règlement « reconnaît » donc une nouvelle fois leur existence et légitime leur lutte au regard de l’occupation française. Mais à cela s’ajoutent d’autres motivations ou plutôt, devrait-on dire, d’autres soucis. Il est intéressant de savoir que « ceux qui auront accompli leur temps de service obtiendront une place dans la Renta (2) ou d’autres postes selon les circonstances » (Horta Rodriguez, p. 33).

Cela prouve le souhait déclaré de réintégrer à moyen terme le « partisan » dans l’armée « régulière », ou à défaut dans une forme de « régularité » quelconque. Enfin, le butin fait l’objet d’une réglementation minutieuse. La répartition du butin sera proportionnée à la solde et personne ne pourra s’immiscer dans sa distribution pour prévenir de la sorte toute forme éventuelle de contestation.

Les mêmes règles s’appliquent aux cuadrillas. Dans les faits, on tente bel et bien d’organiser, par ce biais, les contrebandiers qui agissent « au grand préjudice du trésor royal » (Horta Rodriguez, p. 34). L’article 19 est directement conçu à leur intention. Avant tout, il apparaît nécessaire de leur reconnaître une légitimité « politique » en louant leur valeur, leur intrépidité, leurs talents militaires pour conclure que, « n’ayant pu trouver une activité qui leur permette de s’épanouir, ils se sont lancés dans la contrebande ». On leur promet, en tout cas, désormais « une carrière glorieuse et utile à l’État dans les circonstances actuelles » (Horta Rodriguez 1986 : 34). C’est leur statut qui s’en trouve ainsi radicalement modifié. On attribue en effet à cette activité « irrégulière », voire illégale en d’autres temps, mais si populaire en Espagne, le privilège en quelque sorte juridique de s’exercer en toute quiétude puisque cela sert la fin politique de la résistance à l’envahisseur français. Le péril couru par la Nation espagnole autorise en quelque sorte le recours à tous les palliatifs. En conséquence, on pardonne les crimes passés aux contrebandiers se présentant dans les huit jours devant le chef militaire ou politique, et qui se verront accorder une reconnaissance politique faisant d’eux des « partisans » et non de simples bandits de grand chemin.

Pour Schmitt justement, outre l’irrégularité, « un autre critère distinctif qui s’impose aujourd’hui à notre attention réside dans l’engagement politique qui caractérise le partisan de préférence à d’autres combattants » (op. cit., p. 224). Et c’est ici qu’il faut souligner l’importance cardinale du « tiers intéressé », qui se trouve être un « tiers régulier », dont parle Schmitt : en l’occurrence, les Juntas militaires qui se réclament de la légitimité royale et, au-delà, la puissance anglaise qui reconnaît le « partisan » comme un allié. C’est en effet ce tiers « qui procure cette sorte de reconnaissance politique dont le partisan qui combat en irrégulier a besoin pour ne pas tomber, tel le bandit et le pirate, dans le domaine non politique, ce qui signifie ici : dans le domaine de la criminalité » (op. cit., p. 290). C’est toute la subtilité de cette dimension politique qui confère au « partisan » son statut et qui a rendu le sujet tellement polémique jusqu’à nos jours.

LES NOUVELLES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DE 1809

“L’institutionnalisation” de la guérilla va se renforcer avec l’adoption de plusieurs dispositions. Elles sont au nombre de 3, en date respectivement du 1er janvier, du 28 février, et du 20 mars 1809. Elles contiennent les soubassements d’une guerre de partisans strictement définie, tout autant que les problèmes que celle-ci ne cessera de soulever.

La première disposition entend contrôler étroitement les Juntas provinciales qu’elle transforme en simple Juntas « d’observation et de défense ». Celles-ci constituaient un des supports les plus efficaces pour l’esprit de résistance alimenté par des hommes qui défendaient avec ardeur la patrie de leurs ancêtres, le foyer familial, la terre qu’ils travaillaient, leur religion, et un mode de vie fermé aux ingérences étrangères. C’est là qu’on saisit avec une acuité toute particulière « le quatrième critère distinctif du partisan authentique » selon Carl Schmitt, « ce que Jover Zamora (3) a appelé son caractère tellurique. Celui-ci est très important pour la situation fondamentalement ‘défensive’ du partisan… » (op. cit., p. 229). Au reste, ces partisans étaient bien, comme le souligne encore Schmitt, « les défenseurs autochtones de la terre natale qui mouraient pro aris et focis, les héros nationaux et patriotiques (…) tout ce qui était réaction d’une force élémentaire, tellurique vis-à-vis d’une invasion étrangère (…), légitimité de son irrégularité de partisan » (op. cit., p. 288).

La seconde disposition, celle du 28 février, est un ordre royal émanant de la Junta Centrale : « La junte souhaitant donner une impulsion puissante en faisant appel à l’intérêt individuel, aux grandes motivations qui entraînent les habitants du royaume dans la lutte contre l’ennemi afin de lui causer le plus de tort possible, il a été décrété que les armes de toutes espèces, les chevaux, les vivres, les bijoux et l’argent qui seront pris à l’ennemi, par quelque particulier que ce soit, seront la propriété de celui qui les aura pris. Le droit de préférence dans l’achat des canons, armes, chevaux resteront à Sa Majesté ou au Trésor Royal ; le montant de ces choses leur sera payé avec ponctualité » (Horta Rodriguez, op. cit, p. 36).

La dernière des 3 dispositions est le Manifeste édicté par la Junta Centrale le 20 mars 1809. Il reproche notamment aux généraux français les mauvais traitements infligés aux prisonniers et leur enjoint de considérer que tout Espagnol en mesure de prendre les armes est, aux yeux de la Junta un soldat de la patrie et doit être traité en conséquence par l’armée française — mais de manière unilatérale, et c’est précisément là tout le problème. Ce manifeste laisse entrevoir les conséquences et les difficultés insurmontables que fait surgir le “partisan” dans le droit classique de la guerre dont la Junta se réclame, alors même qu’elle légitimise ce type de combattant irrégulier. Comme l’explique Schmitt, en effet, « plus la discipline d’une armée régulière est stricte, plus elle est scrupuleuse dans sa distinction entre militaires et civils en ne considérant comme un ennemi que le seul adversaire en uniforme, et plus elle deviendra ombrageuse et irritable si, dans l’autre camp, une population civile qui ne porte pas l’uniforme participe, elle aussi, au combat. Les militaires réagiront par des représailles en fusillant, en prenant des otages, en détruisant des localités et ils tiendront ces mesures pour légitime défense face à des manœuvres perfides et sournoises » (op. cit., p. 246-247). À cet égard, l’armée française est effectivement confrontée au problème du « traitement » à accorder à tout Espagnol pris les armes à la main, problème qu’elle ne parvient pas à résoudre, sinon le plus souvent par des exécutions sommaires, faisant de cette guerre d’Espagne l’une des plus cruelles et des plus horribles, et déjà perçue comme telle par ses contemporains. Le Manifeste poursuit en faisant allusion à la lutte de tout un peuple contre la tyrannie et l’envahisseur en ces termes : « Tout membre de cette nation doit trouver la protection des lois de la guerre, le général qui ne les respecte pas est un bandit qui s’expose à la colère du ciel et à la vengeance des hommes » (Canga-Arguelles, p.107).

Mais cela relève de l’anathème pur et simple dans la mesure où l’on touche là à une espèce de paradoxe : ce paradoxe réside dans le fait d’en appeler à des « lois de la guerre » d’un droit classique de la guerre, alors même que l’émergence de la figure du « partisan » les rend, de fait, caduques. Ces problèmes insolubles vont prendre une ampleur sans précédent avec le dernier règlement de 1809, intitulé « Instruction sur le corso terrestre ».

L’ “INSTRUCTION SUR LE CORSO TERRESTRE” D’AVRIL 1809

Le second grand texte réglementaire de portée nationale, « l’Instruction sur le corso terrestre » (4) du 17 avril 1809 suit le même esprit que les 3 dispositions du début de l’année 1809. Ce texte, comportant 18 articles, a pour but de donner des directives concrètes aux « partisans », et, ipso facto, en détermine la figure « irrégulière ». Le terme de « corso terrestre » est une alliance de mots circonstancielle (5), celle-là même qui consisterait à parler d’un « corsaire de terre », par opposition à un « pirate de terre ».

D’après la doctrine traditionnelle espagnole, le corso a pour but d’empêcher l’ennemi de pouvoir se servir, lorsqu’il en a besoin, des voies de communication sur mer. Le corso est donc l’œuvre du combattant qui, en état d’infériorité, ne peut livrer une bataille décisive ni détruire la force armée de l’ennemi. Ces similitudes avec ce que sera la guerre de partisan ne s’arrêtent pas là. Ce sont des forces peu nombreuses qui luttent contre un ennemi omniprésent et qui, en l’absence d’une lettre de patente, comme celle qui était accordée au corsaire des siècles précédents, risquent constamment de sombrer dans le brigandage. La distinction entre corsaire et pirate s’avère essentielle. Schmitt insiste sur l’importance discriminante du critère politique : « le caractère politique a (dans l’ordre inverse) la même structure que chez le pirate du droit de la guerre maritime dont le concept inclut le caractère non politique de son aspect néfaste qui vise le vol et le gain privé » (op. cit. p. 224). Par conséquent, poursuit Schmitt, il faut éviter de désigner le partisan, « de le définir comme un pirate de la terre ferme ». Le comportement du « pirate » est sans référence aucune à une quelconque « régularité ». Et d’ajouter : « Le corsaire, au contraire, court la prise de guerre sur mer et est muni de lettres par le gouvernement d’un État ; son irrégularité à lui n’est donc pas sans lien avec la régularité et c’est ainsi qu’il resta jusqu’à la déclaration de Paris de 1856 une figure juridiquement reconnue du droit international européen. De ce fait, une certaine comparaison est possible entre le corsaire de la guerre sur mer et le partisan sur terre… » (op. cit., p. 284).

Les projets et motivations de ce « corso terrestre » de 1809 se trouvent, pour l’essentiel, exposés dans le préambule de « l’Instruction » : à l’instar du « corso maritime », le « corso terrestre » a pour but principal d’anéantir les communications terrestres de l’ennemi. Ordre est donné d’entraver « l’approvisionnement en vivres et en moyens de subsistance de l’armée française dans le pays (…), de faire de même avec les courriers, d’observer leurs déplacements (…), de tenir les Français dans un état d’alerte et de fatigue permanentes (…) en leur faisant le plus de mal possible » (Horta Rodriguez , p. 37).

De cet ensemble de projets visant à durcir la conduite de la guerre en Espagne se détache la motivation qui justifie et légitime aux yeux des Espagnols cette guerre d’un nouveau type. Le préambule de « l’Instruction » stipule d’emblée : « Maintenant que nous connaissons la manière la plus vile que Napoléon a utilisée pour détruire et désorganiser la force militaire espagnole (…), n’est-il pas évident qu’il revient aux paysans de se regrouper pour combattre ses armées ? » (Horta Rodriguez, p. 38).

Les autorités n’ont pas eu le temps d’enrégimenter les Espagnols ni de leur donner un uniforme ; mais tous sont néanmoins des soldats pour ces mêmes autorités. Si le règlement de 1808 cherchait à « militariser » les bandes de « partisans », « l’Instruction sur le corso terrestre », de son côté, met plutôt l’accent sur les représailles qui entendent constituer la réponse aux actions ennemies. Dans le même texte, on souligne d’ailleurs le fait que l’ennemi ne reconnaît pas un statut de combattants aux paysans et en fait « d’innocentes victimes » (Horta Rodriguez, p. 37). On retrouve — posé de manière de plus en plus nette — le problème précédemment évoqué par le Manifeste de la Junta Centrale du 20 mars 1809 sur le « statut » des combattants lorsqu’apparaît la figure du « partisan », lequel ne permet plus de faire une distinction nette entre le combattant et le non-combattant. En 1809, les paysans majoritaires dans les rangs des partisans ne pratiquent pas une guerre “réglée”, avec des limites bien définies. L’ennemi le lui rend d’ailleurs bien. Cette relation d’inimitié absolue tend à l’anéantissement mutuel. C’est ce danger de la “guerre folle”, inhérente à la faillite du droit classique, sur lequel insiste Schmitt : « Le partisan moderne n’attend de son ennemi ni justice, ni grâce. Il s’est détourné de l’hostilité conventionnelle de la guerre domptée et limitée pour se transporter sur le plan d’une hostilité différente qui est l’hostilité réelle dont l’escalade de terrorisme en contre-terrorisme va jusqu’à l’extermination » (op. cit., p. 219).

L’objectif principal consiste de fait à mener une guerre « à outrance », susceptible de devenir une guerre encore plus inhumaine. Fait sans précédent, on arme tous les habitants des provinces occupées afin « d’assaillir et de dépouiller » les soldats français « chaque fois qu’une occasion favorable se présentera ». Et ce, avec toutes les armes, quelles qu’elles soient, même les « interdites » (Horta Rodriguez, p. 37), ce que ne mentionnait pas le règlement de 1808. C’est de cette manière qu’on souhaite résoudre le problème de la disproportion des forces en présence pour être en mesure de se battre « à armes égales », imitant ainsi « la conduite barbare du satellite de Buonaparte » — pour reprendre les termes du texte — afin de « guérir le mal par le mal » (Horta Rodriguez, p. 37). La forme inhumaine que va prendre cette guerre est inhérente à la justification que tous les moyens sont bons pour pouvoir lutter « à barbarie égale ». Le fait sans précédent, c’est de l’institutionnaliser. Il n’échappe naturellement pas à Alcano Galiano, l’auteur du « corso », que les raisons qui le sous-tendent sont dépourvues de noblesse, mais son règlement qui, pour la première fois, préconise la guerre totale, est présenté comme une réponse imposée par l’adversaire et un mode de combat induit par les circonstances. C’est pourquoi, « l’Instruction sur le corso » est, par nécessité, plus expéditive, plus cruelle et moins « militaire » que le règlement de 1808.

Après les motivations, examinons plus en détail l’organisation. Les paysans peuvent se regrouper en « cuadrillas d’infanterie et de cavalerie ». La plupart des combattants « irréguliers » peuvent se grouper en cuadrillas, même loin du territoire occupé, dans les provinces limitrophes, ou proches de celles qui sont occupées. Mais, dans ce dernier cas, les cuadrillas ayant moins de raison d’être que celles de la zone occupée, doivent demander la « permission de justice » pour se constituer. Cette limitation témoigne du fait qu’on tente, dans cette guerre « irrégulière » sans règles fixes, de poser un cadre juridique minimal susceptible d’éviter, malgré tout, de véritables dérives « criminelles ». De même, si la « bonne conduite » des membres de ces cuadrillas est reconnue, un passeport leur est alors délivré, lequel est censé les garantir des mauvais traitements par l’ennemi en zone occupée. Signalons enfin que, si la part du butin, dans le règlement de 1808, était accordée proportionnellement à la solde, en 1809, il n’y a dans ces cuadrillas ni solde, ni grade. Le butin est réparti d’un « commun accord », ce qui apparente davantage ce type de guerre au corso maritime auquel il se réfère.

LES DERNIERS TEXTES DE LA GUERILLA

Les derniers textes officiels de l’époque relatifs à une réglementation de la guérilla interviennent en 1812 et 1814. Entre 1809 et 1812, beaucoup de choses ont changé pour « l’envahisseur français ». Et 1812 constitue d’une certaine manière l’année de la fin pour « l’ordre français » en Europe, et en Espagne plus particulièrement. Certes, le 9 janvier 1812, Valence tombe aux mains des troupes napoléoniennes, mais la guerre entre dans une phase d’offensive de grande envergure du côté des forces hispano-britanniques. Le 19 janvier, les troupes de Wellington conquièrent Ciudad Rodrigo, puis Badajoz, le 7 avril.

En 1812, Napoléon, alors en pleine campagne de Russie, se voit contraint d’ordonner, pour la première fois, le retrait de 30.000 hommes de la péninsule. Ils feront largement défaut sur le front espagnol. De fait, l’offensive de Wellington, le 22 juillet 1812, permit à celui-ci de remporter sur le général français Marmont la victoire des Arapiles. C’est à la suite de ce succès hispano-britannique que fut publié un nouveau règlement. Il prouve combien les Espagnols étaient conscients des dangers pour l’avenir de la nouvelle forme de guerre irrégulière qu’ils venaient pourtant de prôner. Il s’agit d’un reglemento para las partidas de guerillera, en date du 11 juillet 1812. Dans le même esprit, un dernier règlement sera publié en juillet, alors que la guerre était pratiquement terminée : le reglemento para los cuerpos francos o partidas de guerilla.

Le premier règlement du 11 juillet 1812, comportant un préambule et 7 chapitres, entend apparaître comme une structure légale (6). Il n’a pas été établi avec précipitation, comme celui de 1808, ou dans le feu de l’action, comme « l’Instruction sur le corso terrestre ». Il annonce la « normalisation », qui sera nettement édictée en 1814, lorsque se posera le problème de la réinsertion des guérilleros dans la société.

La stratégie demeure inchangée : « harceler l’ennemi et soutenir l’esprit patriotique des régions envahies (…) ». Il faut « couper les routes militaires de l’ennemi, intercepter ses courriers et ses convois, attaquer ses hôpitaux et ses entrepôts » (Horta Rodriguez, p. 39). Le fait de souligner l’attaque des hôpitaux montre à quel point cette guerre est cruelle, faute de règles à respecter. Cela ne signifie pas que tous les guérilleros fussent toujours cruels : la guerre, la conduite de l’ennemi qui ne pouvait être indulgente par ces raisons mêmes, la personnalité des chefs des guérilleros, déterminaient bien souvent leur attitude. Notons, toutefois, qu’aucun des règlements de la guérilla n’a jamais fait allusion aux prisonniers, sujet épineux et vaste s’il en est.>

Peut-être en contrepoint des dangers induits par cette forme de guerre sans limites, on cherche désormais à souligner le caractère « militaire » des guerillas de manière bien plus nette que dans le règlement de 1808. Ce caractère « militaire » se concrétise par la dépendance accrue des groupes de « partisans » vis-à-vis du général-en-chef ou du commandant de district, la soumission à la discipline et aux lois militaires, la suspension de fonction en cas de mauvaise conduite. On a le sentiment d’une reprise en main du phénomène par les instances « régulières ». Fait capital, la collaboration avec l’armée s’établit dorénavant pour « chaque opération militaire importante ». Le commandant a toute liberté d’action avec sa bande de « partisans » dans « l’attente des ordres du général en chef ». L’élément nouveau, c’est que, lorsque ces troupes reçoivent des ordres des autorités citées, elles sont tenues de leur obéir en « allant jusqu’à abandonner leurs projets » (Horta Rodriguez, p. 39).