Mohler

Armin Mohler, l’homme qui nous désignait l’ennemi

Armin Mohler, l’homme qui nous désignait l’ennemi

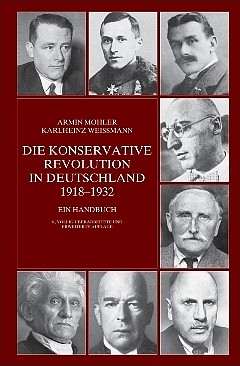

Le Dr. Karlheinz Weissmann vient de sortir de presse une biographie d’Armin Mohler, publiciste de la droite allemande et historien de la Révolution conservatrice

[Ci-contre : portrait d'Armin Mohler par Hugo Weber 1940]

Armin Mohler ne fut jamais l’homme des demies-teintes !

Qui donc Armin Mohler détestait-il ? Les libéraux et les tièdes, les petits jardiniers amateurs qui gratouillent le bois mort qui encombre l’humus, c’est-à-dire les nouilles de droite, inoffensives parce que dépouvues de pertinence ! Il détestait aussi tous ceux qui s’agrippaient aux concepts et aux tabous que définissait leur propre ennemi. Il considérait que les libéraux étaient bien plus subtils et plus dangereux que les communistes : pour reprendre un bon mot de son ami Robert Hepp : ils nous vantaient l’existence de cent portes de verre qu’ils nous définissaient comme l’Accès, le seul Accès, à la liberté, tout en taisant soigneusement le fait que 99 de ces portes demeuraient toujours fermées. La victoire totale des libéraux a hissé l’hypocrisie en principe ubiquitaire. Les gens sont désormais jugés selon les déclarations de principe qu’ils énoncent sans nécessairement y croire et non pas sur leurs actes et sur les idées qu’ils sont prêts à défendre.

Mohler était était un type “agonal”, un gars qui aimait la lutte : sa bouille carrée de Bâlois l’attestait. Avec la subtilité d’un pluvier qui capte les moindres variations du climat, Mohler repérait les courants souterrains de la politique et de la société. C’était un homme de forte sensibilité mais certainement pas un sentimental. Mohler pensait et écrivait clair quand il abordait la politique : ses mots étaient durs, tranchants, de véritables armes. Il était déjà un “conservateur moderne” ou un “néo-droitiste” avant que la notion n’apparaisse dans les médiats. En 1995, il s’était défini comme un “fasciste au sens où l’entendait José Antonio Primo de Rivera”. Mohler se référait ainsi — mais peu nombreux étaient ceux qui le savaient — au jeune fondateur de la Phalange espagnole, un homme intelligent et cultivé, assassiné par les gauches ibériques et récupéré ensuite par Franco.

Il manquait donc une biographie de ce doyen du conservatisme allemand d’après guerre, mort en 2003. Karlheinz Weissmann était l’homme appelé à combler cette lacune : il connait la personnalité de Mohler et son œuvre ; il est celui qui a actualisé l’ouvrage de référence de Mohler sur la révolution conservatrice.

Pour Mohler seuls comptaient le concret et le réel

La sensibilité toute particulière d’Armin Mohler s’est déployée dans le décor de la ville-frontière suisse de Bâle. Mohler en était natif. Il y avait vu le jour en 1920. En 1938, la lecture d’un livre le marque à jamais : c’est celui de Christoph Steding, Das Reich und die Krankheit der europäischen Kultur (Le Reich et la pathologie de la culture européenne). Pour Steding, l’Allemagne, jusqu’en 1933, avait couru le risque de subir une « neutralisation politique et spirituelle », c’est-à-dire une « helvétisation de la pensée allemande », ce qui aurait conduit à la perte de la souveraineté intérieure et extérieure ; l’Allemagne aurait dérogé pour adopter le statut d’un « intermédiaire éclectique ». Les peuples qui tombent dans une telle déchéance sont “privés de destin” et tendent à ne plus produire que des “pharisiens nés”. On voit tout de suite que Steding était intellectuellement proche de Carl Schmitt. Quant à ce dernier, il a pris la peine de recenser personnellement le livre, publié à titre posthume, de cet auteur mort prématurément. Dans ce livre apparaissent certains des traits de pensée qui animeront Mohler, le caractériseront, tout au long de son existence.

L’Allemagne est devenue pour le jeune Mohler “la grande tentation”, tant et si bien qu’il franchit illégalement le frontière suisse en février 1942 “pour aider les Allemands à gagner la guerre”. Cet intermède allemand ne durera toutefois qu’une petite année. Mohler passa quelques mois à Berlin, avec le statut d’étudiant, et s’y occupa des auteurs de la Révolution conservatrice, à propos desquels il rédigera sa célèbre thèse de doctorat, sous la houlette de Karl Jaspers. Mohler était un rebelle qui s’insurgeait contre la croyance au progrès et à la raison, une croyance qui estime que le monde doit à terme être tout compénétré de raison et que les éléments, qui constituent ce monde, peuvent être combinés les uns aux autres ou isolés les uns des autres à loisir, selon une logique purement arbitraire. Contre cette croyance et cette vision, Mohler voulait opposer les forces élémentaires de l’art et de la culture, de la nationalité et de l’histoire. Ce contre-mouvement, disait-il, et cela le distinguait des tenants de la “vieille droite”, ne visait pas la restauration d’un monde ancré dans le XIXe siècle, mais tenait expressément compte des nouvelles réalités.

Dans un chapitre, intitulé “Du nominalisme”, le Dr. Karlheinz Weissmann explicite les tentatives de Mohler, qui ne furent pas toujours probantes, de systématiser ses idées et ses vues. Il est clair que Mohler rejette toute forme d’universalisme car tout universalisme déduit le particulier d’un ordre spirituel sous-jacent et identitque pour tous, et noie les réalités dans une « mer morte d’abstractions ». Pour le nominaliste Mohler, les concepts avancés par les universalismes ne sont que des dénominations abstraites et arbitraires, inventées a poteriori, et qui n’ont pour effets que de répandre la confusion. Pour Mohler, seuls le concret et le particulier avaient de l’importance, soit le “réel”, qu’il cherchait à saisir par le biais d’images fortes, puissantes et organiques. Par conséquent, ses sympathies personnelles n’étaient pas déterminées par les idées politiques dont se réclamaient ses interlocuteurs mais tenaient d’abord compte de la valeur de l’esprit et du caractère qu’il percevait chez l’autre.

En 1950, Mohler devint le secrétaire d’Ernst Jünger. Ce ne fut pas une époque dépourvue de conflits. Après l’intermède de ce secrétariat, vinrent les années françaises de notre théoricien : il devint en effet le correspondant à Paris du “Tat” suisse et de l’hebdomadaire allemand Die Zeit. À partir de 1961, il fut le secrétaire, puis le directeur, de la “Fondation Siemens”. Dans le cadre de cette éminente fonction, il a essayé de contrer la dérive gauchisante de la République fédérale, en organisant des colloques de très haut niveau et en éditant des livres ou des publications remarquables. Parmi les nombreux livres que nous a laissés Mohler, Nasenring (L’anneau nasal) est certainement le plus célèbre : il constitue une attaque en règle, qui vise à fustiger l’attitude que les Allemands ont prise vis-à-vis de leur propre histoire (la fameuse Vergangenheitsbewältigung). En 1969, Mohler écrivait dans l’hebdomadaire suisse Weltwoche : « Le “Républiquefédéralien” est tout occupé, à la meilleure manière des méthodes “do-it-yourself”, à se faire la guerre à lui-même. Il n’y a pas que lui : tout le monde occidental semble avoir honte de descendre d’hommes de bonne trempe ; tout un chacun voudrait devenir un névrosé car seul cet état, désormais, est considéré comme “humain” ».

En France, Mohler était un adepte critique de Charles de Gaulle. Il estimait que l’Europe des patries, proposée par le Général, aurait été capable de faire du Vieux Continent une “Troisième Force” entre les États-Unis et l’Union Soviétique. Dans les années 60, certaines ouvertures semblaient possibles pour Mohler : peut-être pourrait-il gagner en influence politique via le Président de la CSU bavaroise, Franz-Josef Strauss ? Il entra à son service comme “nègre”. Ce fut un échec : Strauss, systématiquement, modifiait les ébauches de discours que Mohler avait truffées de références gaulliennes et les traduisait en un langage “atlantiste”. De la part de Strauss, était-ce de la faiblesse ou était-ce le regard sans illusions du pragmatique qui ne jure que par le “réalisable” ? Quoi qu’il en soit, on perçoit ici l’un des conflits fondamentaux qui ont divisé les conservateurs après la guerre : la plupart des hommes de droite se contentaient d’une République fédérale sous protectorat américain (sans s’apercevoir qu’à long terme, ils provoquaient leur propre disparition), tandis que Mohler voulait une Allemagne européenne et libre.

Le conflit entre européistes et atlantistes provoqua également l’échec de la revue Die Republik, que l’éditeur Axel Springer voulait publier pour en faire le forum des hommes de droite hors partis et autres ancrages politiciens : Mohler décrit très bien cette péripétie dans Nasenring.

Il semble donc bien que ce soit sa qualité de Suisse qui l’ait sauvé de cette terrible affliction que constitue la perte d’imagination chez la plupart des conservateurs allemands de l’après-guerre. Par ailleurs, le camp de la droite établie a fini par le houspiller dans l’isolement. Caspar von Schrenck-Notzing lui a certes ouvert les colonnes de Criticon, qui furent pour lui une bonne tribune, mais les autres éditeurs de revues lui claquèrent successivement la porte au nez ; malgré son titre de doctorat, il n’a pas davantage pu mener une carrière universitaire. La réunification n’a pas changé grand chose à sa situation : les avantages pour lui furent superficiels et éphémères.

La cadre historique, dans lequel nous nous débattions du temps de Mohler, et dans lequel s’est déployée sa carrière étonnante, freinée uniquement par des forces extérieures, aurait pu gagner quelques contours tranchés et précis. On peut discerner aujourd’hui la grandeur de Mohler. On devrait aussi pouvoir mesurer la tragédie qu’il a incarnée. Weissmann constate qu’il existait encore jusqu’au milieu des années 80 une certaine marge de manœuvre pour la droite intellectuelle en Allemagne mais que cet espace potentiel s’est rétréci parce que la gauche n’a jamais accepté le dialogue ou n’a jamais rien voulu apprendre du réel. Le lecteur se demande alors spontanément : pourquoi la gauche aurait-elle donc dialogué puisque le rapport de force objectif était en sa faveur ?

Weissmann a donc résussi un tour de force : il a écrit une véritable “biographie politique” d’Armin Mohler. Son livre deviendra un classique.

► Thorsten Hinz, 2011. (article paru dans Junge Freiheit n°31/32-2011 ; tr. fr. : RS)

« Homme de droite à sa façon »

« Homme de droite à sa façon »

Hommage à Armin Mohler pour ses 75 ans

Journaliste, politologue, historien de l'art, directeur de fondation, polémiste et analyste, Armin Mohler a fêté ses 75 ans en avril. Ses adversaires en profiteront sans doute pour le dénigrer une fois de plus. Ce que Mohler acceptera avec une parfaite égalité d'humeur, voire avec satisfaction, car cette hostilité répond à ses attentes : « L'homme de droite est aujourd'hui le seul véritable trouble-fête dans notre société ».

Mohler adore ce rôle de trouble-fête. Peut-être est-ce dû à ses origines helvétiques, dans la mesure où les Suisses aiment généralement le consensus et chassent par tradition les agitateurs hors du pays. Les Reisigen (du terme moyen-haut-allemand Reise, la campagne militaire) ont été appréciés par toutes les puissances européennes parce qu'ils savaient se battre. Günter Zehm, le célèbre journaliste de Die Welt, a un jour fait grand plaisir à Mohler en l'appelant le Reisiger, et, plus précisément le Reisläufer des Konkreten, c'est-à-dire “celui qui part en campagne dans les immensités de la concrétude”. Certes, les campagnes de Mohler dans les concrétudes de ce monde ont été moins dures et moins sanglantes que celles de ses compatriotes qui luttaient dans toutes les armées de mercenaires d'Europe : pendant de longues années, il a été correspondant de journaux importants en France, puis a dirigé la Fondation Siemens entre 1962 et 1985, a envisagé une carrière universitaire. Qu'il n'a pas obtenue. Parce que Mohler a choisi le chemin le plus ardu, le plus abrupt, le plus couvert de ronces. Un chemin privé. Un chemin à lui. À lui tout seul.

En se situant résolument à droite, Mohler n'en a pas moins gardé un profil tout-à-fait personnel ; sans tenir compte de humeurs en vogue dans les droites, les bonnes comme les mauvaises, il cultivait ses sympathies pour des hommes aussi différents que Manfred Stolpe, Gerhard Schröder, Helmut Kohl et Franz Schönhuber, sans oublier le respect qu'il dit devoir à Gregor Gysi, parce que ce dernier défenseur du système de la RDA l'a beaucoup amusé. Dans ses conversations, on perçoit un respect très conservateur — pour ne pas dire vieux-franc — pour les institutions et les dignitaires, mais on s'étonne toujours de le voir changer brusquement d'attitude et de brocarder sans merci l'absence d'humour des conformistes.

Entre cette imprévisibilité idéologique et ses efforts constants pour tenter de définir intellectuellement ce qui est “de droite”, il y a une logique. Qui a démarré dès son célèbre livre Die Konservative Revolution in Deutschland jusqu'à son long essai sur le “style fasciste”, ses études sur la technocratie et ses innombrables articles sur des “thèmes de droite” (Sex in der Politik, Vergangenheitsbewältigung et Liberalenbeschimpfung) ou sur des auteurs (Oswald Spengler, Arnold Gehlen, Joachim Fernau). Dans tous ses écrits, Mohler se concentre sur ce problème : la définition de ce qui est “de droite”. Tous ses autres intérêts, notamment dans le domaine de l'histoire de l'art (Giorgio Morandi, Edward Hopper et la lutte contre la “mauvaise infinitude”) sont passés à l'arrière-plan.

Mohler a donc entamé une longue quête pour savoir ce qu'est ou devrait être l'“homme de droite” contemporain, qui a volontairement abandonné tous les costumes historiques, les bottes d'équitation des clubs d'officiers ou les escarpins de l'Ancien Régime. Cette quête, on la suit avec intérêt et enthousiasme, sans perdre son étonnement pour quelques-unes de ses idées ou de ses passions politiques. Cet étonnement s'accompagne de regrets quant aux livres que Mohler n'a pas eu le temps d'écrire : son “Traité de politique”, son ouvrage sur Georges Sorel, son travail sur les “anarchistes de droite”... Mais j'ai peut-être tort de lui faire ces reproches dans un hommage comme celui-ci... Car Mohler risque bel et bien de nous réserver une bonne surprise un de ces jours. Ad multos annos.

► Karlheinz Weissmann, 1995. (hommage issu de Junge Freiheit n°16/95 ; tr. fr. : RS)

Extraits de l'autobiographie d'Armin Mohler

Pour expliquer ses positions critiques à l'égard de l'historiographie de la République Fédérale, Armin Mohler dans son ouvrage Der Nasenring : Im Dickicht der Vergangenheitsbewältigung (Heitz und Höffkes, Essen, 1989), évoque quelques péripéties de sa jeunesse. En hommage à ce penseur conservateur, nous en donnons une toute première version française à nos lecteurs. Pour les anciens abonnés à Vouloir, cf. Willy Pieters, « Les Allemands, leur histoire et leurs névroses », n°40/42, 1987.

Pour expliquer ses positions critiques à l'égard de l'historiographie de la République Fédérale, Armin Mohler dans son ouvrage Der Nasenring : Im Dickicht der Vergangenheitsbewältigung (Heitz und Höffkes, Essen, 1989), évoque quelques péripéties de sa jeunesse. En hommage à ce penseur conservateur, nous en donnons une toute première version française à nos lecteurs. Pour les anciens abonnés à Vouloir, cf. Willy Pieters, « Les Allemands, leur histoire et leurs névroses », n°40/42, 1987.

◘ Mes années d'études : Marx, Freud & Cie

Rétrospectivement, je ne regrette pas la ligne en zigzag qu'a pris mon cheminement à cette époque-là. Elle m'a permis des expériences qui m'ont préservé ultérieurement de tout encroûtement. Pendant quelque temps, je me suis défendu contre cette vision (fort juste) que la vie est faite de paradoxes. Pendant de nombreuses années, j'ai tenté de voiler, de refouler, cette vision pertinente du paradoxal de l'existence qui s'installait pourtant lentement dans mes idées, mes sentiments et mes représentations. Je me suis soumis à une doctrine sotériologique et universaliste qui promettait de liquider tous les paradoxes et de révéler le sens du Tout. Ce fut une expérience qui, au moins, me préserva de fabriquer une autre doctrine sotériologique après m'être débarrassé d'une première.

Rétrospectivement, je ne regrette pas la ligne en zigzag qu'a pris mon cheminement à cette époque-là. Elle m'a permis des expériences qui m'ont préservé ultérieurement de tout encroûtement. Pendant quelque temps, je me suis défendu contre cette vision (fort juste) que la vie est faite de paradoxes. Pendant de nombreuses années, j'ai tenté de voiler, de refouler, cette vision pertinente du paradoxal de l'existence qui s'installait pourtant lentement dans mes idées, mes sentiments et mes représentations. Je me suis soumis à une doctrine sotériologique et universaliste qui promettait de liquider tous les paradoxes et de révéler le sens du Tout. Ce fut une expérience qui, au moins, me préserva de fabriquer une autre doctrine sotériologique après m'être débarrassé d'une première.

Cette expérience a commencé quand j'avais 16 ou 17 ans. Je voulais articuler ma révolte contre l'environnement petit-bourgeois d'une façon “originale”, c'est-à-dire de “gauche”. Ce n'était pas si facile au milieu des années 30. La Suisse était déjà sur la voie de la “démocratie du consensus” (ou plus précisément : la démocratie des cartels). L'époque où la troupe avait tiré sur les ouvriers était passée, cela faisait au moins vingt ans. La couche de la population vivant dans le besoin s'amenuisait et se réduisait graduellement, pour rester confinée aux paysans des montagnes, dans les lointaines vallées alpines. Les associations et les cartels des employeurs et des travailleurs avaient décidé de se partager pacifiquement le gâteau. Sur le plan physionomique, les bosses d'un camp comme de l'autre ne se distinguaient quasiment plus. Dans une telle situation, un marxisme radical serait mort de ridicule, car chaque besoin de la classe ouvrière était satisfait par la création d'une nouvelle association. Un anarchisme radical aurait tourné à vide dans un pays, où, certes, chaque autochtone ressent un malaise, mais où aucun d'eux n'est vraiment opprimé. Personne ne pose des bombes contre soi-même.

◘ S'introduire dans le monde des artistes

Parmi les mésaventures grotesques de mon existence : le fait que cette situation sociale, qui m'a fait fuir la Suisse, me rattrape dans ma nouvelle patrie d'adoption, l'Allemagne de l'Ouest. Des amis allemands, qui se moquent de moi, me posent malicieusement la question : « pensez-vous que certains signes permettent de dire qu'il y a “helvétisation” de la République Fédérale ? ». Je pense alors que peu avant la Seconde Guerre mondiale, seule une gauche intellectuelle avait ses chances dans ma patrie suisse. Or cette chance était limitée à un domaine vraiment réduit : la caste des intellectuels, des littérateurs, des artistes avec leurs mécènes issus des classes aisées de la société. C'est justement dans cette caste que je voulais m'introduire : elle me semblait être la porte ouverte sur le vaste monde. En 1938, je m'inscris donc à l'université de Bâle ; branche principale : histoire de l'art ; branches secondaires : philologie germanique et philosophie.

Juste avant cette inscription, j'avais pénétré dans un nouveau cercle de personnalités, celui des émigrés du Troisième Reich, composés surtout de nombreux Juifs. Les familles juives bien établies à Bâle n'étaient pas trop ravies de cet apport nouveau. Moi personnellement, je me passionnais pour ces Juifs non assimilés. Ils nous apportaient de Berlin un petit reflet des Roaring Twenties, de Prague l'air qu'avait respiré Kafka, de Vienne un zeste de la décadence la plus fascinante de l'histoire récente. Avec les émigrés non juifs, ils prétendaient être “la meilleure Allemagne”.

Juste avant cette inscription, j'avais pénétré dans un nouveau cercle de personnalités, celui des émigrés du Troisième Reich, composés surtout de nombreux Juifs. Les familles juives bien établies à Bâle n'étaient pas trop ravies de cet apport nouveau. Moi personnellement, je me passionnais pour ces Juifs non assimilés. Ils nous apportaient de Berlin un petit reflet des Roaring Twenties, de Prague l'air qu'avait respiré Kafka, de Vienne un zeste de la décadence la plus fascinante de l'histoire récente. Avec les émigrés non juifs, ils prétendaient être “la meilleure Allemagne”.

Mais ce furent également des émigrés juifs qui m'ont apporté les premiers éléments philosophiques et esthétiques qui contredisaient mes options libérales. Sur ce chapitre, je m'étais contenté jusqu'alors d'étudier mon très proche compatriote, Carl Spitteler [1845-1924, photo ci-contre], natif du Baselbiet, le pays rural autour de la ville de Bâle. Spitteler était un poète épique, le seul Suisse qui avait reçu un Prix Nobel de littérature (sans compter Hermann Hesse, qui est un naturalisé). Mais, avec la vague d'émigrés de 1938, la communauté poétique fondée par Stefan George, installée à Bâle avant 1933, s'est trouvée renforcée numériquement, si bien que j'ai appris à connaître dans ce cercle des auteurs comme Rudolf Borchardt, Alfred Mombert, Ludwig Derleth, et même Vladimir Jabotinsky, père fondateur d'un fascisme juif.

Mes intérêts se concentrèrent d'abord sur le plat principal, mitonné par des Suisses et des étrangers, des hommes de gauche, des avant-gardistes et des libéraux, pour être servi à cette gauche culturelle. C'était un savant mélange, parfois assez pertinent, de marxisme, de psychanalyse, de peinture abstraite, de musique atonale, d'architecture du Bauhaus, de films soviétiques, le tout nappé d'une sauce sucrée faite de pathos libéral. De ce côté du front, dans la guerre civile mondiale, on trouvait ce qu'il y avait de meilleur dans les années 30, car on tentait de revalider le marxisme devenu un peu caduc en lui injectant de solides doses de psychanalyse. Wilhelm Reich n'a jamais été qu'un théoricien parmi beaucoup d'autres à avoir eu cette idée. C'était génial : faire entrer en scène de concert, Marx, le mage de la société, et Freud, le mage de l'âme, bras dessus bras dessous. Avec ce couplage, le regard devenu un peu myope que jetait la gauche sur le monde, fut renforcé comme par un effet stéréo. À l'époque aussi je croyais disposer, avec le freudo-marxisme, d'un code universel pour déchiffrer rationnellement le monde. Le tour de passe-passe scientifique, qui permit à cette doctrine sotériologique nouvelle d'entrer en scène, la rendit simultanément irrésistible. Voilà pourquoi, trois décennies plus tard, j'ai eu l'impression de voir des fantômes en République Fédérale quand les soixante-huitards se sont coiffés de ce vieux chapeau (mais, il est vrai, ils le portaient à la façon californienne et non pas à la mode zurichoise).

◘ Nous nous prenions pour de grands réalistes…

Chez les soixante-huitards, j'ai également découvert une arrogance élitaire identique à celle qu'affichaient mes amis avant-gardistes en 1938. Nous aussi avions commencé notre quête en évoquant la “dialectique” et le “refoulement”, nous avions forgé le jargon de notre petite clique pour nous distancier des “masses”. Nous, nous savions “vraiment” ce qui se cachait “derrière” les choses. Une toile constructiviste de Piet Mondrian ne se composait pas seulement de traits droits qui formaient un angle droit, puis s'entrecoupaient, pour séparer agréablement et rythmiquement des carrés ou des rectangles rouges, bleus ou jaunes, le tout sur fond blanc (ce qui peut apaiser un individu hyper-stressé, tout comme un beau tapis). Non, non, ce n'était pas que cette simple géométrie, cela “signifiait” quelque chose. Ce que nous voyions n'était pas l'essentiel, mais ce que nous associions dans l'image. Nous nous prenions pour de grands “réalistes”, mais nous n'étions que des “réalistes des universaux” (et seulement, comme le veut la conditio humana, selon notre prétention).

Beaucoup d'entre nous pensaient avoir entre les mains la clef donnant accès aux énigmes de l'univers. En réalité, nous avions troublé notre regard sur le monde en usant d'un filtre d'abstractions. On devient ainsi la proie facile de ceux qui veulent nous faire gober que le vrai monde un jour viendra, mais dans le futur. Ou on devient la proie d'autres marchands d'illusions (moins nombreux mais plus dangereux) qui veulent nous faire croire que le vrai monde a déjà été, et qu'il est irrévocablement perdu. L'espoir existe, quand on commence à se rendre compte que l'on passe ainsi à côté de sa vraie vie, unique, spécifique et irremplaçable. (pp. 34-37)

◘ Quand mes premières convictions se sont érodées…

Quand ai-je cessé d'être étudiant de gauche ? Je sais du moins le jour où j'ai pris conscience que tout cela était absolument faux : le 22 juin 1941. Toutefois ma conviction que le freudo-marxisme était la clef de l'univers avait déjà été ébranlée.

Je n'étais pas le type prêt à déployer des efforts pendant toute sa vie pour réaliser les lunes de l'universalisme. Dans tous les cas de figure, on peut difficilement évaluer ce que l'on reçoit en héritage avant sa naissance. Personnellement, après ma naissance, j'ai eu de la chance. Mes parents vivaient un mariage heureux. Mon père était un homme discret, mais il possédait une autorité naturelle et incontestée. Ma mère, plus entreprenante, était son complément parfait dans la vie. La maison parentale était une maison où régnait l'ordre, mais elle n'était pas ennuyeuse. Je n'ai pas été gâté. Mes parents n'en avaient pas les moyens. Les petites misères quotidiennes, physiques ou psychiques, n'ont jamais donné lieu à des excitations ou des émotions hors de l'ordinaire : on savait qu'elles faisaient partie du lot de tous les vivants. Ainsi, j'ai hérité d'un état d'esprit que je ne qualifierais pas d'optimisme mais plutôt de “goût pour la vie” (Lebenslust).

◘ Le mouvement frontiste en Suisse

Quand je me suis dégagé du corset des idéologies de gauche, c'est ce goût pour la vie qui a été le moteur principal. Mais ce n'était pas le seul. Quoi qu'il en soit, ce n'est certainement pas la droite suisse de l'époque qui a constitué un moteur supplémentaire. Pour autant qu'il y ait eu des groupements qualifiables de “conservateurs” en Suisse du temps de ma jeunesse, et pour autant que ces groupements n'aient pas été édulcorés, ils étaient de nature “patricienne” et/ou catholique. Ces 2 fondements m'étaient étrangers. J'étais issu de la petite bourgeoisie, je ne me suis jamais senti chrétien et, au jour de ma majorité, j'ai quitté volontairement l'Église réformée, dans laquelle j'avais été éduqué. Le maurrassisme, représenté en Suisse romande, aurait pu m'attirer. Mais le Suisse alémanique a toujours été coupé de la Suisse francophone. En général, il connaît mieux Paris ou la Provence. Pour un garçon comme moi, qui tentait de trouver une voie à droite, il ne restait plus que le mouvement frontiste en Suisse alémanique (c'est-à-dire des mouvements comme le Neue Front, le Nationale Front, le Volksbund, etc.). Ce mouvement était un de ces nombreux mouvements de renouveau qui surgissaient partout en Europe à cause de la crise économique et que les politologues contemporains qualifient de “fascistoïde”.

En 1931, au moment où les fronts connaissaient leur printemps, je n'avais que 11 ans, sinon je me serais facilement laisser entraîner par eux. Ce mouvement de renouveau, à ses débuts, pouvait compter sur l'assentiment de nombreuses strates de la population. Il avait été initié par des jeunes loups issus des partis établis, qui voulaient créer quelque chose pour absorber le mécontentement général et la lassitude de la population contre les partis conventionnels. Pourtant, très vite, les fronts suisses ont créé leur propre dynamique. On vit apparaître des similitudes de style avec le fascisme tel qu'il se manifestait dans toute l'Europe mais, à partir de 1933, l'ombre compromettante du Troisième Reich s'est étendue sur le mouvement frontiste. Les représentants des associations de l'établissement, qui participaient à ces fronts, ont rapidement pris leurs distances, dès 1933.

Les intellectuels, qui étaient les pendants suisses de la Révolution Conservatrice allemande à Zurich ou à Berne, sont resté plus longtemps dans ces formations politiques et ont bénéficié de l'approbation de la Jeunesse dorée qui s'ennuyait. Cependant, lors des exécutions de la Nuit des Longs Couteaux, le 30 juin 1934, à Munich et à Berlin, plusieurs victimes étaient des représentants de la Révolution conservatrice ; choqués, la plupart de ces intellectuels suisses conservateurs-révolutionnaires quittent la vie publique et se réfugient dans leur tour d'ivoire. Le seul siège frontiste au Parlement suisse est rapidement perdu. Ce qui a subsisté des fronts a été marginalisé par la société libérale avec tous les moyens dont elle disposait. Les chefs les plus modérés se sont repliés sur leur vie privée. Une partie des leaders les plus radicaux se sont réfugiés dans le Troisième Reich pour échapper à la police et à la justice helvétiques. Il n'est plus resté qu'une troupe sans chefs, dont le nombre ne cessait de se réduire : des petites gens, obnubilés par une seule idée fixe, que les francs-maçons et les juifs (dans cet ordre) étaient responsables de tous les maux de la Terre.

◘ Le Major Leonhardt du Volksbund

Une théorie du complot aussi lapidaire n'était pas ce qu'il fallait pour un type comme moi, qui était sur le point de résoudre l'énigme de l'univers. Pourtant, un jour, je me suis hasardé dans l'antre du lion. J'ai assisté à un meeting du plus radical des chefs frontistes, le Major Leonhardt, chef du Volksbund, une dissidence du Nationale Front. (Comme l'armée, à l'époque, était encore une institution sacro-sainte, le fils d'un Allemand naturalisé utilisait ses galons d'officier pour faire de la propagande en faveur du Volksbund). Ce meeting a dû avoir lieu au plus tard en 1939, car j'ai lu dans une thèse de doctorat consacrée au Volskbund, que Leonhardt avait émigré en Allemagne en 1939 et qu'il y a trouvé la mort en 1945 lors d'un raid aérien allié. Extérieurement, il correspondait à son surnom : “le Julius Streicher suisse”. Effectivement, son corps était d'allure pycnique, tassée, il semblait ne pas avoir de cou ; il avait le même crâne pointu que Streicher, un crâne qui semblait toujours prêt à l'attaque. Il avait aussi des talents d'orateur comparables, comme j'allais rapidement le constater à mes dépens.

Après le discours du Major — sur la Suisse “souillée” par les francs-maçons et les juifs — j'ai osé formuler une remarque. Je ne sais plus aujourd'hui ce que j'ai dit alors. Mais je n'ai pas oublié que le Major Leonhardt a tout de suite repéré que j'étais étudiant. Il m'a directement attaqué ad personam (dans la thèse que j'évoquais tous à l'heure, j'ai lu qu'il avait justifié sa rupture et celle de ses ouailles avec le Nationale Front car celui-ci était entièrement tombé sous la coupe des universitaires). Le Major a commencé à me répondre froidement, puis m'a administré une litanie d'injures, d'une voix toujours plus élevée ; les insultes successives semblaient s'enrouler autour de moi comme une spirale. Leur contenu approximatif ? Le contribuable suisse fait construire des universités avec son argent et qu'en sort-il ? Des universitaires étrangers au monde, qui ont appris tant de choses inutiles qu'ils ne savent même plus quels sont les véritables ennemis du peuple ! Leonhardt avait bien chauffé son public : les uns me regardaient avec un air narquois, les autres me lançaient des regards haineux. Quant à moi, j'étais également échaudé car que peut-on opposer à une telle avalanche d'insultes ? Je n'ai revécu de situation semblable qu'à la fin des années 60 et au début des années 70 dans les “discussions” qui avaient lieu à l'époque dans les universités ouest-allemandes.

◘ Mobilisé dans l'armée suisse en 1940

Comme les fronts n'ont nullement contribué à me faire descendre de mon petit trône de libéral de gauche, quelle est alors la force qui m'en a fait descendre ? Avec la distance que procure l'âge, je dois bien constater que ma mobilisation dans les rangs de l'armée suisse en 1940 a eu sa part. Le “drill” helvétique de l'époque était encore très rude : mes compatriotes qui ont d'abord servi dans l'armée suisse puis, plus tard, dans la Waffen SS allemande, considèrent que l'instruction dans notre pays était plus dure que celle qui prévalait dans les divisions de Himmler. Avec l'état d'esprit qui était le mien en ce temps-là, j'ai endossé l'uniforme avec des sentiments anti-militaristes. Je n'ai pas été un bon soldat et, à la fin de mes classes de conscrit, mon commandant m'a demandé si je voulais devenir aspirant officier (on le demandait automatiquement à tout universitaire à l'époque). J'ai répondu “non merci !” et je suis resté simple fantassin.

À ma grande surprise toutefois, je sentais que certains aspects du service me plaisaient. Ainsi la course avec paquetage d'assaut et fusil me plaisait. Je ne pouvais pas me hisser au-dessus de la barre fixe mais j'étais un bon coureur à pied. Pour un étudiant anti-militariste, ces petits plaisirs peuvent encore se justifier : c'est du sport. Mais, il y avait plus inquiétant pour un pacifiste de gauche : des plaisirs quasi ataviques m'emportaient dans un domaine strictement militaire, notamment le drill. Je ne pouvais pas réprimer une profonde satisfaction quand mon peloton, après des journées d'exercices, faisait claquer ses fusils sur le sol sans “effet de machine à écrire” (pour les civils, cela signifie : lorsque les crosses des fusils tombent sur le sol en ne faisant plus tAc-TaC-taC-Tac dans le désordre et sans unisson, mais avec un seul et unique TAC métallique sur les dalles de la cour de la caserne). Quinze jours auparavant, je me serais encore moqué de ces “enfantillages”.

◘ Aller au peuple

Cependant, l'expérience la plus importante de mon service militaire est venue après l'école des recrues, quand je suis passé au service actif et quand j'ai été affecté à la garde de la frontière. On m'avait envoyé dans une compagnie de Schützen (tirailleurs), composée d'hommes, aptes à porter les armes, issus de toutes les classes d'âge mais aussi, comme habituellement dans l'infanterie, d'hommes venus de tous les horizons de la vie civile. Dans une société hautement spécialisée, l'intellectuel éprouvera des difficultés à faire ample connaissance avec des “gens du peuple”. Il n'existe que 2 institutions où il peut le faire, 24 heures sur 24 : la prison et le service militaire. Les 2 ans de mon service le long de la frontière m'ont beaucoup plus apporté dans ma formation humaine que le double du temps que j'avais passé auparavant dans les universités. […] Dans cette optique autobiographique, je me contenterai d'une citation, qui résume bien l'affaire. Elle provient de l'œuvre d'un Suisse original, Hans Albrecht Moser (1882-1978) ; je l'ai tirée de son journal Ich und der andere, paru à Stuttgart en 1962. La voici : « L'humain se trouve plus facilement dans l'homme normal que dans l'homme exceptionnel. C'est pourquoi cet homme normal m'attire davantage. Pour satisfaire des besoins spirituels, il existe des livres ».

◘ Découvrir Spengler

Pour ce qui concerne les livres, je m'empresse de dire ceci : j'ai continué à en dévorer, sans discontinuité, et, parmi eux, j'ai surtout lu les grands critiques du libéralisme. Ces lectures ont beaucoup contribué à faire crouler mes palais imaginaires et utopiques. J'avais déjà commencé à lire Nietzsche quand j'étais scout. Pendant mes 2 ans de garde le long de la frontière, je suis passé aux autres grands anti-libéraux. L'expérience la plus originale que j'ai eue, c'est en lisant Oswald Spengler. Au sommet de ma période de gauche, j'avais tenté de lire Le Déclin de l'Occident (bien sûr, pour apprendre à connaître l'adversaire). Mais je n'étais pas parvenu à franchir le cap des premières pages : pour moi, le texte était absolument incompréhensible. La notoriété de cet ouvrage restait un mystère pour moi, même d'un point de vue thérapeutique. Vers la fin de ma période d'incubation, que je viens de vous esquisser — ce devait être au début de l'année 1941 — les 2 énormes volumes me sont tombés une nouvelle fois entre les mains. J'ai ouvert le premier à n'importe quelle page et j'ai commencé à lire, sans m'arrêter, et au bout de quelques jours, j'avais entièrement parcouru les 2 tomes. Pourquoi n'avais-je pas pu faire la même expérience lors de ma première tentative ? Quelque chose d'essentiel en moi avait changé, mais je n'en avais pas encore idée. (pp. 37-41)

Armin Mohler ou l'image comme argument

◘ Hommages à Armin Mohler pour ses 80 ans

Quand on entre chez Armin Mohler, dans son appartement munichois, on suit d'abord un long corridor sombre. Au début de ce couloir, près de l'entrée, se dresse une commode, avec, en face d'elle, un grand miroir. Puis, on suit une rangée de bibliothèques énormes et très larges, s'élevant jusqu'au plafond, qui rendent ce corridor plus étroit. Une ou 2 heures plus tard, on se trouvera en face d'elles, avec le maître du logis, pour s'entendre dire que celle-ci contient les ouvrages sur les réalistes russes, celles-ci les ouvrages sur les Espagnols, les Scandinaves, les Américains. Ainsi s'alignent plusieurs milliers de superbes volumes consacrés à l'histoire de l'art, la préoccupation majeure de l'autre Mohler, celle que le public politisé et idéologisé ne connaît pas. Car le Mohler que ce public plus militant connaît est avant toute chose l'auteur d'une thèse de doctorat, devenue un ouvrage de référence essentiel, Die Konservative Revolution in Deutschland. Ce livre, aujourd'hui publié en 2 volumes avec tous les ajouts cumulés au fil du temps, a permis de forger un concept — celui de Révolution conservatrice — qui est toujours utilisé dans les ouvrages traitant de l'histoire culturelle et politique allemande de ce siècle. Ensuite, ce livre a eu un effet de cristallisation, dans la mesure où il sert de référence à tous les penseurs de la droite.

Quand on entre chez Armin Mohler, dans son appartement munichois, on suit d'abord un long corridor sombre. Au début de ce couloir, près de l'entrée, se dresse une commode, avec, en face d'elle, un grand miroir. Puis, on suit une rangée de bibliothèques énormes et très larges, s'élevant jusqu'au plafond, qui rendent ce corridor plus étroit. Une ou 2 heures plus tard, on se trouvera en face d'elles, avec le maître du logis, pour s'entendre dire que celle-ci contient les ouvrages sur les réalistes russes, celles-ci les ouvrages sur les Espagnols, les Scandinaves, les Américains. Ainsi s'alignent plusieurs milliers de superbes volumes consacrés à l'histoire de l'art, la préoccupation majeure de l'autre Mohler, celle que le public politisé et idéologisé ne connaît pas. Car le Mohler que ce public plus militant connaît est avant toute chose l'auteur d'une thèse de doctorat, devenue un ouvrage de référence essentiel, Die Konservative Revolution in Deutschland. Ce livre, aujourd'hui publié en 2 volumes avec tous les ajouts cumulés au fil du temps, a permis de forger un concept — celui de Révolution conservatrice — qui est toujours utilisé dans les ouvrages traitant de l'histoire culturelle et politique allemande de ce siècle. Ensuite, ce livre a eu un effet de cristallisation, dans la mesure où il sert de référence à tous les penseurs de la droite.

Cet amateur d'art, ce fabuleux collectionneur de beaux ouvrages, cet homme qui a donné aux intellectuels de droite un fil d'Ariane, se tient debout au milieu de la pièce et appuie son corps massif sur une canne. Plusieurs opérations aux genoux ont fait leur effet. Les cheveux blancs sont peignés en arrière. Visiblement, il s'est préparé pour nous recevoir. À côté de son fauteuil préféré se trouve une liasse de papier et un petit tas de livres. Nous entrons directement dans le vif du sujet. Aucune de nos questions reste sans réponse. Mohler fait venir de nouveaux documents de la pièce voisine. Trois portraits-icônes sont accrochés au mur : Ernst Jünger, Carl Schmitt, Arnold Gehlen. Nous avons une courte conversation sur ces trois géants de la pensée allemande de ce siècle. Ensuite, dans la foulée, Mohler me fait traverser la pièce et frappe du bout de sa canne une autre photographie, accrochée au-dessus du chambranle de la porte, et dit : « Cet homme a eu un grand mérite en prononçant son fameux discours, si bien qu'on peut beaucoup lui pardonner ». Je reconnais le visage de Martin Walser.

Penser avec les yeux

[ci-contre : La Patria naciendo de la ternura, Caracas (Venezuela), peinture murale de Pavel Égüez]

Oui, Armin Mohler, figure de proue du néo-conservatisme allemand, a cloué une photographie de Walser au-dessus de sa porte. Car Mohler est un homme qui pense avec les yeux (Er ist ein Augenmensch). Il a étudié l'histoire de l'art et il a écrit beaucoup d'articles sur le cinéma et sur les expositions. Ses livres, au fond, sont truffés d'images ; Mohler harponne toujours le concret, raconte des anecdotes afin de déceler, par leur médiation, la tendance dont elles sont un reflet, la courant qui se profile derrière elles, les lignes directrices de leur époque ; Mohler rend visibles les modes de comportement. Sa démarche d'esprit est tout le contraire d'une logique de juriste, qui cherche à capter et à figer tout ce qui peut donner lieu à une interprétation logique. Au contraire, les images suggérées et décrites par Mohler visent à révéler immédiatement le noyau fondamental de ce qu'il veut nous montrer ou nous démontrer.

Oui, Armin Mohler, figure de proue du néo-conservatisme allemand, a cloué une photographie de Walser au-dessus de sa porte. Car Mohler est un homme qui pense avec les yeux (Er ist ein Augenmensch). Il a étudié l'histoire de l'art et il a écrit beaucoup d'articles sur le cinéma et sur les expositions. Ses livres, au fond, sont truffés d'images ; Mohler harponne toujours le concret, raconte des anecdotes afin de déceler, par leur médiation, la tendance dont elles sont un reflet, la courant qui se profile derrière elles, les lignes directrices de leur époque ; Mohler rend visibles les modes de comportement. Sa démarche d'esprit est tout le contraire d'une logique de juriste, qui cherche à capter et à figer tout ce qui peut donner lieu à une interprétation logique. Au contraire, les images suggérées et décrites par Mohler visent à révéler immédiatement le noyau fondamental de ce qu'il veut nous montrer ou nous démontrer.

Mais ces images deviennent floues sur leurs bords, elles semblent fuir, se fondre dans le fond-de-monde. C'est l'évidence. Il ne faut pas le répéter sans cesse. Armin Mohler ne se défend jamais contre ceux qui ne veulent pas le comprendre. Il se moque d'eux, tout simplement.

Pourtant Mohler aime les véritables joutes intellectuelles, celles où l'on prend son adversaire au sérieux, où on le considère comme honnête, comme un partenaire qui s'efforcera, sans céder sur l'essentiel de ses positions, d'arriver à une analyse commune avec vous, au départ d'idées pourtant divergentes, un adversaire qui tentera de forger une approche commune ou d'atteindre simplement la vérité dans la discussion, même s'il croit à des paramètres politiques complètement différents des vôtres. La liste des orateurs que Mohler avait choisis jadis, quand il était directeur de la Fondation Siemens, prouve ce goût prononcé pour les polémiques fructueuses. Ainsi, Bernard Willms est monté à cette tribune d'abord comme jeune homme de gauche, puis comme homme mûr de droite. Dans tous les débats de la Fondation Siemens (et dans les autres !), Mohler est toujours resté fidèle à sa méthode, c'est-à-dire la méthode des images. Pour lui, il ne s'agit pas de terrasser ou de surplomber ou de déchirer l'image que suggère un adversaire, ni même de faire dévier la discussion vers le flou infini qui entoure l'image, car alors le débat chavirerait dans un flot non maîtrisable de définitions chaotiques et les adversaires sortiraient tous vainqueurs sans avoir rien réglé ni décidé ni tranché. Armin Mohler cultivait un plaisir vraiment agonal quand il pouvait suggérer une plus belle image que celle de son adversaire.

◊ ◊ ◊

Cette scène est tiré d'un débat où Mohler a participé :

— « Monsieur Mohler, vous dites que l'homme ne trouvera le sens que s'il a une conscience nationale. Pourquoi cela serait-il vrai ? ».

— « Parce que nous le disons. Une telle idée, on la pose. Je ne peux pas vous expliciter ses fondements par la logique. Dans ce sens, je n'ai pas de théorie. Je pose une image et les gens doivent l'accepter ou non. S'ils ne l'aiment pas, eh bien, c'est simple, ils ne l'aiment pas. C'est dommage pour moi ».

— « Donc vous posez simplement une image et vous pensez que les gens n'ont pas besoin d'explications ? ».

— « Exactement. Par l'éducation, que vous avez reçue, vous pensez évidemment que l'on doit, quelque part, trouver une explication logique. Mais moi, je ne peux pas vous donner d'explication logique. Il existe très certainement des gens qui pourront vous en donner. Mais ceux qui pensent comme moi ne peuvent pas faire grand chose de ces explications logiques. Nous disons : “cela ne doit pas être fondé (logiquement)”, nous le savons. C'est cela le perspectivisme. C'est MA perspective et j'essaie de la rendre accessible aux gens par des images. Souvent aussi par des arguments… ».

◊ ◊ ◊

Armin Mohler ouvre tout à coup son armoire à verres, en extrait quelques gros classeurs et les étalent sur la table. Ils contiennent sa correspondance avec Ernst Jünger, le Maître. Une correspondance privée. Impubliée jusqu'ici. Une véritable mine de renseignements. On a envie de rester assis dans ce sofa très bas, presque à ras du sol, de commencer à lire sans s'arrêter : les lettres de Jünger débutent par la formule “Lieber Sekretarius”. Chaque fois, la réponse, sur copie carbone, est accrochée à la lettre initiale. Mais on n'a pas le temps de les lire. Mohler apporte les livres où signent tous les hôtes de la maison. La première mention est d'Ernst Jünger. Il est vrai que c'est par lui que tout a commencé. Le disciple A. Mohler, rappelons-le, souffrait, dans sa Suisse en paix, d'une « sous-alimentation monumentale » et, sur fond de cette ambiance morose, tout à coup, l'Allemagne attaque l'Union Soviétique ; un sentiment indéfinissable s'empare du jeune Mohler et met rapidement un point final à ses agissements d'intellectuel de gauche, aimant les arts et les beaux esprits.

Maintenant, c'est le moment décisif. Mohler avale d'un seul trait Le Travailleur de Jünger. Ce fut une lecture existentielle. L'ouvrage met un homme jeune sur les rails qu'il n'abandonnera jamais plus. Après cette lecture, tout sera différent. Mohler n'a jamais été au front. Il a étudié à Berlin. Pendant des semaines de travail, il a retranscrit à la main les essais de Jünger, au temps où il était militant nationaliste et national-révolutionnaire. Il est devenu ainsi le meilleur connaisseur du Maître. Plus tard, le souvenir de cet engouement pour le Travailleur et pour les écrits nationaux-révolutionnaires d'Ernst Jünger, servira de noyau à la critique acerbe que Mohler adressera au Maître quand celui-ci commencera à réécrire et à réadapter ses œuvres. Pour Mohler, un auteur qui, par ses livres, a bouleversé toute une génération, ne peut agir ainsi. Travailler l'image que l'on veut laisser derrière soi peut paraître insuffisant. Toutefois, Ernst Jünger (et d'autres !) ont eu des lecteurs qui, après avoir fermé ses (leurs) livres, ne se sont pas contenté de réfléchir dans leur fauteuil à côté de leur feu ouvert…

Armin Mohler a fêté ses 80 ans le 12 avril 2000.

► Götz KUBITSCHEK (article tiré de Junge Freiheit n°15/2000 ; l'A. participera à l'ouvrage d'hommages à Armin Mohler qui paraîtra sous le titre Lauter Dritter Wege, Ed. Antaios, Alte Frankfurter Straße 59, D-61.118 Bad Vilbel).

Le paganisme vu de Berlin

En Allemagne aussi, les thèmes du paganisme mobilisent les attentions. Parmi les chercheurs, un nom : celui de Richard Faber, professeur à la Freie Universltät de Berlin. Auteur de plusieurs ouvrages sur la Konservative Revolution (KR) (cf. Orientations n°5), ce professeur berlinois, inspiré par les méthodologies de l'anarchisme pré-romantique et de Walter Benjamin, travaille par juxtaposition de “fragments”. Il opère ainsi par “collages” de citations, collages qui permettent au lecteur et au chercheur de repérer le fil conducteur d'une école de pensée, d'une tradition philosophique, etc. Armin Mohler lui a rendu hommage (in Criticón N°90, été 1985) parce qu'il avait mis en exergue une quantité d'aspects de la Konservative Revolution (KR) que Mohler, dans son ouvrage de références de 1949/1950, avait négligés. Mohler analysait la KR dans une optique “prusso-centrée”, c'est-à-dire protestante, prussienne/ nord-allemande, “national-révolutlonnaire” et “national-bolchévique”. Faber estime, lui, dès 1975 (in Rome Aerterna, cf. Orientations n°5), que cette KR n'est qu'accessoirement “prusso-centrée” et plus souvent “romano-centrée” ou “ecclesio-centrée”, c'est-à-dire axée sur le mythe de Rome ou sur l'autorité de l'Église catholique.

En Allemagne aussi, les thèmes du paganisme mobilisent les attentions. Parmi les chercheurs, un nom : celui de Richard Faber, professeur à la Freie Universltät de Berlin. Auteur de plusieurs ouvrages sur la Konservative Revolution (KR) (cf. Orientations n°5), ce professeur berlinois, inspiré par les méthodologies de l'anarchisme pré-romantique et de Walter Benjamin, travaille par juxtaposition de “fragments”. Il opère ainsi par “collages” de citations, collages qui permettent au lecteur et au chercheur de repérer le fil conducteur d'une école de pensée, d'une tradition philosophique, etc. Armin Mohler lui a rendu hommage (in Criticón N°90, été 1985) parce qu'il avait mis en exergue une quantité d'aspects de la Konservative Revolution (KR) que Mohler, dans son ouvrage de références de 1949/1950, avait négligés. Mohler analysait la KR dans une optique “prusso-centrée”, c'est-à-dire protestante, prussienne/ nord-allemande, “national-révolutlonnaire” et “national-bolchévique”. Faber estime, lui, dès 1975 (in Rome Aerterna, cf. Orientations n°5), que cette KR n'est qu'accessoirement “prusso-centrée” et plus souvent “romano-centrée” ou “ecclesio-centrée”, c'est-à-dire axée sur le mythe de Rome ou sur l'autorité de l'Église catholique.

Mohler interprète la différence entre son approche personnelle de la KR et celle de Faber par leurs idiosyncrasies respectives. Mohler, Bâlois de naissance, vient d'un milieu protestant rigide, ne déployant guère d'lntérêt pour la “Grande Politique”, pour le destin des peuples et des civilisations, pour les grands systèmes conceptuels, pour les idées et idéaux qui meuvent le monde. Contre cet esprit, renforcé par et enfermé dans l'exiguïté helvétique, Mohler adhère, par toute la force de son cœur et de son esprit, à l'idée prussienne/ frédéricienne, à son idéal de liberté religieuse anti-catholique qui, aux XVlle et XVllle siècles, s'était donné, pour défendre cette liberté contre tous les absolutismes, un implacable instrument militaire. Faber, lui, commence sa carrière comme catholique contestataire, désireux de secouer le joug de l'autorité romaine, sans renier pour autant les éléments universalistes du catholicisme.

Mohler, nous l'avons vu, a traduit son option “prussienne”, calquée sur celles, également “prussiennes”, de Spengler et Moeller van den Bruck, en une philosophie “nominaliste”, hostile et critique à l'encontre des universalismes catholique et marxiste. Chez Mohler, l'influence de Nietzsche est prépondérante, surtout par le biais de la notion d'Amor fati, avec sa joie de vaincre les aléas ou son indifférence philosophique vis-à-vis des revers. Sans “consolation” et dépourvue de références à un quelconque “arrière-monde” métaphysique, la philosophie de Mohler demeure étrangère aux téléologies qui promettent un happy end paradisiaque ou veulent protéger un statu quo, jugé “meilleur des mondes possibles”. Faber, lui, ne dira jamais ouvertement quelles sont ses options ni quelles visions du monde il rejette. Ses "collages" relèvent, à première vue, d'une pure “taxinomie”, augmentée d'aucune conclusion claire et tranchée. On ne décèle finalement qu'une ironie amusée à l'égard de la prétention catholique romaine à vouloir régenter l'histoire universelle.

Ni protestante ni catholique orthodoxe, quelle va alors être la position de Faber devant le paganisme moderne, le néo-paganisme ? Elle ne va pas être tranchée : il va dresser un bilan des diverses formes possibles de “paganisme politique”. Une constante demeure toutefois : son hostilité à toute espèce d'autoritarisme. Dans un ouvrage de 1984, Der Prometheus-Komplex (réf. infra), Faber avait critiqué l'idéologie conservatrice des “théologiens politiques” Eric Voegelin [ci-contre] et Hans Blumenberg [opposé à toute vision totalisante de l'histoire, que celle-ci privilégie l'idée de progrès ou de déclin]. À Voegelin, Faber reproche une nostalgie du Moyen Âge et de l'aristotélisme politique (correspondant peu ou prou au réalisme de Molnar), débouchant sur un rejet de la Réforme, considérée, elle, comme une réaction, un “complexe” anti-philosophique. Cette réaction rejette le principe d'ordre inhérent à la philosophie aristotélo-thomiste, sans remplacer ce principe par une autre conception de “l'ordre”, ce qui, ipso facto, engendre une inquiétude, voire un chaos généralisé dans la sphère du politique. C'est à cause de la Réforme, affirme Voegelin, qu'ont pu naître des idéologies comme le progressisme, le positivisme ou le marxisme.

Ni protestante ni catholique orthodoxe, quelle va alors être la position de Faber devant le paganisme moderne, le néo-paganisme ? Elle ne va pas être tranchée : il va dresser un bilan des diverses formes possibles de “paganisme politique”. Une constante demeure toutefois : son hostilité à toute espèce d'autoritarisme. Dans un ouvrage de 1984, Der Prometheus-Komplex (réf. infra), Faber avait critiqué l'idéologie conservatrice des “théologiens politiques” Eric Voegelin [ci-contre] et Hans Blumenberg [opposé à toute vision totalisante de l'histoire, que celle-ci privilégie l'idée de progrès ou de déclin]. À Voegelin, Faber reproche une nostalgie du Moyen Âge et de l'aristotélisme politique (correspondant peu ou prou au réalisme de Molnar), débouchant sur un rejet de la Réforme, considérée, elle, comme une réaction, un “complexe” anti-philosophique. Cette réaction rejette le principe d'ordre inhérent à la philosophie aristotélo-thomiste, sans remplacer ce principe par une autre conception de “l'ordre”, ce qui, ipso facto, engendre une inquiétude, voire un chaos généralisé dans la sphère du politique. C'est à cause de la Réforme, affirme Voegelin, qu'ont pu naître des idéologies comme le progressisme, le positivisme ou le marxisme.

Avec la Réforme, le progressisme et le marxisme, ajoute Voegelin, resurgit la démarche “gnostique”. Celle-ci pose le monde comme “mauvais”, “pervers”, “incomplet” et veut y remédier. La Gnose nie l'ordre parfait du monde dans lequel l'homme grec se sentait chez lui, à l'aise ; la Gnose nie aussi la création positive due au Dieu unique judéo-chrétien. Et, conclut Voegelin : « Le Gnostique n'a plus la volonté de reconnaître, admiratif, l'ordre essentiel du Cosmos ». La Gnose est en conséquence perçue comme une révolte contre Dieu et contre le Monde. Elle nourrit ainsi toutes les contestations d'ordres établis. Pour enrayer la progression délétère des idéologies “révolutionnaires”, pétries de gnosticisme, il faut des “États forts”, de style franquiste. Voegelin fera ainsi successivement l'apologie du régime de Dollfuss et de l'Espagne de Franco. Mais, dans son optique, ces régimes ne sont que des remèdes provisoires, des nécessités occasionnelles. Le telos de la civilisation moderne, c'est-à-dire l'objectif ultime, le projet final que doit se donner le politique, c'est le “régime civil” de type anglo-saxon (la “démocratie” de Roosevelt), désigné par Voegelin lui-même, comme un « hébraïsme du peuple élu ». Le “peuple” n'étant pas compris ici comme entité ethnique mais comme “assemblée de croyants”.

Voegelin a donc déployé une vision finalement très “occidentale”, opérant une synthèse curieuse entre le catholicisme autoritaire à la Dollfuss (ou à la Franco) et le modèle américain, importé en Europe par le Plan Marshall. En ce sens, Voegelin est le “polito-théologien” du conservatisme catholique pro-américain qui régente les partis à étiquettes confessionnelles de RFA, de Belgique et d'Italie.

Mais revenons au jugement que porte Faber sur le (néo-)paganisme. Sur la base de son "collage", dénonçant le syncrétisme voegelinien, Faber se situe, sans doute malgré lui, du côté de Mohler (qui admire ses œuvres et les juge indispensables à toute étude sérieuse future sur la KR) et de de Benoist. La démarche de Faber est résolument antl-occidentale (dans le sens où l'occidentalisme est fixiste et a-critique), anti-reagano-papiste, comme dirait Guillaume Faye, avec son sens habituel des formules-chocs. Mais Faber se place aussi bien plus à gauche que de Benoist et Faye, issus, bon gré mal gré, d'un système d'éducation latin et catholique (la France étant latine et catholique, même dans la sphère de sa "libre-pensée"). Faber récuse les paganismes impériaux, les paganismes cherchant à restaurer l'autorité du politique. Ce faisant, il reste fidèle à son anti-autoritarisme, dérivé des pré-romantiques anarchisants, de Walter Benjamin et des théologiens catholiques contestataires de ces 2 dernières décennies.

Pour Faber, le concept “païen” déploye plusieurs significations. Il y a le paganisme de l'intelligentsia “humaniste”, urbaine et cosmopolite qui ne ressent plus aucune attache à la terre et se gausse des paysans restés “chrétiens” comme les premiers chrétiens de Gaule et de Germanie s'étaient moqué des paysans (pagani), restés fidèles à leurs vieux cultes de la lignée, du sol et des éléments. Ensuite, il y a le paganisme des “terreux”, qui perpétue le culte de la "terre et des morts", de la lignée et de la geste ethnique. Ce paganisme est celui que Mircea Eliade définissait comme le dépositaire de l'immémoriale religion du cosmos, toujours vivace sous un vernis chrétien, avec ses processions, ses carnavals, ses charivaris, etc. Ce paganisme-là, écrit Faber, est plus proche du “christianisme populaire et villageois” que du cosmopolitisme esthétisant des intellectuels urbains. Dès la fin du XIXe, le populisme völkisch allemand, comme l'idéologie narodniki russe, reproche au néo-paganisme libéral, imprégné du cosmopolitisme des Lumières, de détruire toute forme de culture du terroir et du peuple. Ce reproche est curieusement le même que celui qu'adressait Celse aux chrétiens de l'Antiquité.

Mais ces 2 nuances du néo-paganisrne européen ont un point commun : l'anti-catholicisme. Néanmoins, la forme urbaine et “humaniste” partage avec le catholicisme un certain cosmopolitisme et la forme ruraliste et populiste rejoint les rites paysans du catholicisme villageois et communautaire. L'originalité de la recherche de Faber, c'est de déceler un troisième type de paganisme qui échappe à la dichotomie Ville/Campagnes : c'est le paganisme romain qui traduit en un langage païen les principes d'autorité, de hiérarchie, de discipline et d'héroïsme, que l'Église et les chevaleries à son service avaient déployé au Moyen Âge.

[Ci-dessous entrelacs celtiques. La civilisation celtique irlandaise constitue un syncrétisme remarquable entre les éléments chrétiens et les cultes paysans et païens de la Vieille Hibernie. Les croix votives, dites croix celtiques ou irlandaises, combinent les entrelacs végétaux, reliquats d'une religiosité dionysiaque du renouveau perpétuel, à des scènes de la “mythologie” chrétienne. Ce syncrétisme rend, comme le souligne A. de Benoist, le christianisme "habitable". Plus tard, le Baroque, style de la Contre-Réforme, et la peinture de Rubens, opérera la même stratégie de ré-ancrage du message chrétien dans les cultes de la fertilité et de la carnalité. L'Église de Vatican II a opté, elle, pour un fondamentalisme iconoclaste.]

Ce troisième type, Faber le nomme le paganisme “romano-centré”. Ce paganisme-là renoue avec le faible que le monde catholique a toujours entretenu pour les civilisations méditerranéennes et pour la synthèse gréco-romaine, chère à Maurras. Dans cette optique, on parle d'un "Christ cosmique" qui revient à la fin de chaque cycle (Léopold Ziegler), d'un "Christ prométhéen" (Ludwig Derleth) et d'un "Reich (Empire) inséparable du principe de la Croix" (E. Przywara).

Ce troisième type, Faber le nomme le paganisme “romano-centré”. Ce paganisme-là renoue avec le faible que le monde catholique a toujours entretenu pour les civilisations méditerranéennes et pour la synthèse gréco-romaine, chère à Maurras. Dans cette optique, on parle d'un "Christ cosmique" qui revient à la fin de chaque cycle (Léopold Ziegler), d'un "Christ prométhéen" (Ludwig Derleth) et d'un "Reich (Empire) inséparable du principe de la Croix" (E. Przywara).

Ce paganisme catholique (ou catholicisme paganisant) re-sacralise le monde, veut rendre « au monde, à la nature, à la Vie, à l'homme, sa sacralité (Weihe) métaphysique et son sens divin » (P. Wust). Mais, par cette re-sacralisation du monde, l'idyllisme remplace le “tragisme”, en ce sens où les aléas sont évacués de la pensée au profit d'une vision stable de l'Être essentiel et merveilleux, non troublée par les vicissitudes de l'existence. Cette vision religieuse est fixiste, elle honore la stabilité aux dépens des principes d'action, du risque, du défi.

Arrivé à ce point de son développement, Faber critique l'ambiguïté de Mohler, dans son analyse de la KR. D'une part, en effet, Mohler, nietzschéen, critique l'esprit catholique pour son fixisme (le « substrat » de Molnar) et sa thérapeutique consolatoire pour les âmes faibles et, d'autre part, s'enthousiasme pour la phrase sloganique de Léon Bloy : « Tout ce qui arrive est adorable ». Dans cette ambiguïté du discours mohlérien, réside toute l'ambigütié de vouloir être à la fois “conservateur” et “révolutionnaire”. Pour Faber, évidemment, les 2 positions, les 2 options sont radicalement antinomiques.

La position conservatrice table sur 2 atouts : la conservation des institutions autoritaires de la Rome impériale (non celles de la Rome républicaine et des Gracches) et la conservation des acquis du Pape Grégoire Ier qui, pour évangéliser les Angles et les Saxons, avait préconisé la christianisation superficielle des lieux sacrés du paganisme paysan. Cette synthèse contradictoire est le propre de la religion catholique, qui règne sur des populations en majorité rurales. Elle constitue en quelque sorte la “réconciliation” entre le paganisme rural, immémorial et anhistorique (M. Eliade) et les éléments romains du christianisme. Ce n'est pas un hasard, écrit Faber, que les conservateurs comme Maurras et Moenius s'affirment catholiques et romains, tout en demeurant hostiles à l'eschatologisme de la Bible, qui trouble la quiétude du monde et introduit, dans la sphère du politique, des ferments de dissolution (dixit Maurras : « Le christianisme non catholique est odieux »).

Le bénédictin Damasus Winzen — qui croyait que le culte du Sang et du Sol (Blut und Boden) des nationaux-socialistes générait une idée d'ordre cosmique donc une foi implicite en un Créateur —, l'explorateur des mythes grecs Walter Otto — qui percevait dans les cultes de Marie, Mère de Dieu, et des mille Saints du catholicisme, dans les rites somptueux de la religion vaticane, quelque chose du plus antique sentiment du divin —, le politologue et juriste Carl Schmitt — qui concevait le catholicisme comme la synthèse entre la religiosité paysanne immémoriale et le sens romain du politique — perçoivent en fait tous 3 une insurmontable dichotomie. L'élément chrétien, même ténu, de ce syncrétisme constitue, volens nolens, une porte ouverte au « poison évangélique » (Maurras), à l'eschatologie révolutionnaire, au prophétisme critique, à la contestation gnostique. Par l'irruption de ces valeurs bibliques, le monde entame un processus de “désacralisation”. C'est pourquoi, constate Walter Otto (anticipant, par là, la démarche de de Benoist dans L'éclipse du sacré), demander la re-catholicisation de l'Europe demeure insuffisant. La re-catholicisation, dans cette optique, n'est qu'une re-paganisation partielle et incomplète. Ce qu'il faut, disait Otto et dit de Benoist, c'est une repaganisation totale.

En ce sens, Mohler, avec son “prusso-centrage”, avait compris que la KR était en fait une révolte radicale contre l'universalisme chrétien et ses laïcisations modernes (libéralisme, marxisme, progressisme). Pour Robert Hepp, disciple de Mohler, la KR est une révolte de l'esprit des Gibelins contre les héritiers de ceux qui ont fracassé leurs rêves. Pour Niekisch, le “socialisme/bolchévisme prussien” constituait une renaissance de l'esprit paysan germano-slave contre le "knout" occidentalo-papiste. Pour Faber, ces interprétations tirent leurs substance de l'hégélianisme de droite, qui voulait un “État” (en l'occurrence l'État prussien) de l'en-deçà, un État réel, déterminé et limité. L'esprit descend alors définitivement dans le monde et s'incarne dans le politique. L'immanentisation postule la re-sacralisation du politique. Pour Carl Schmitt, cette “divinisation” de l'État, c'est la “Réforme accomplie” (d'où l'option nord-allemande de Mohler). Hegel avait préconisé l'amalgame du spirituel et du mondain (mundanus), du religieux et du politique. Le peuple et ses représentants ne devaient plus se référer à une instance extérieure (le Vatican) ni adorer un Dieu sans lieu et hors du monde. Pour Faber, cet hégélo-paganisme fonde l'étatisme absolu, soutenu par une theologia civilis.

Faber jette alors un soupçon sur le paganisme idéologique et politique. La revendication immanentiste, la revendication de liberté face à un Dieu éloigné, hors du monde et autoritaire, ne déboucherait-elle pas sur le fascisme ? Avec C. Schmitt, ne faut-il pas se demander si les mythes des États nationaux (qui sont nécessairement plusieurs et donc ré-introduisent le "pluralisme" dans le Concert international) ne révèlent pas la multiplication des instances autoritaires ? Faber affirme que Rome s'est moultes fois reproduite. Et que le fixisme, global dans l'œcumène médiéval, s'est morcelé. Il ne perçoit pas, dans cette critique, que le pluralisme a permis un rapprochement des gouvernants et des gouvernés et que les peuples ont acquis ainsi l'auto-détermination économique et culturelle, garante de leur épanouissement. Dans cette émancipation, on retrouve la filiation Luther / Herder et, ultérieurement, le recours bismarckien à l'État. Faber trahit là une hostilité bien catholique (consciente ou inconsciente ?) à l'égard du système bismarckien, conjuguant, comme Engels l'avait vu, le militarisme de nécessité de la Prusse (au XVllle contre les coalitions et au XIXe contre Napoléon III et Eugénie, jouets des jésuites désireux d'entamer une reconquista de l'Allemagne protestante) et une politique sociale d'émancipation de la classe ouvrière.

La querelle du néo-paganisme est sans fin. On peut la percevoir dans l'affrontement entre l'eschatologisme/prophétisme hébraïque (pôle de mouvance) et le ruralisme catholique (pôle de stabilité) ou entre le “devenir” des nietzschéo-païens (pôle de mouvance) et le fixisme moraliste des chrétiens, catholiques et protestants (pôle de stabilité). La solution réside – mais c'est là une opinion personnelle, une foi dans un accouplement de l'enracinement (pôle de stabilité) et de la désinstallation créatrice (pôle de mouvance). Le paganisme, comme la pollto-théologie de Voegelin, vus par Faber, sont facteurs de fixité, d'immobilisme. Ils constituent des mécanismes de résistance à l'encontre du criticisme mouvant des prophétismes.

À notre sens, cette vision des choses est simpliste. Nicolas de Cues, Giordano Bruno, et bien d'autres nous ont laissé des philosophies du “devenir”. Le sociologue italien Carlo Ginzburg, dans Il formaggio e i vermi (1976 [tr. fr. : Le fromage et les vers : l'univers d'un meunier du XVIe siècle, Flam., 1980]), nous évoque la vision du “cosmos” d'un meunier frioulan promis au bûcher des inquisiteurs. Pour ce meunier, le monde est un gigantesque fromage travaillé et fermenté par des vers. Devenir et stabilité y sont indissolublement présents. Un recours aux textes du Cusan et une analyse des écrits de Ginzburg pourraient sans doute nous ouvrir la voie vers un paganisme du devenir, libéré des prophétismes étrangers à notre histoire et des fixismes inquisitoriaux et stérilisants. Dommage que ces travaux restent absents des livres de Faber et de de Benoist. À moins que ce ne soit que partie remise ?

♦ Richard Faber, Der Prometheus-Komplex : Zur Kritik der Politotheologie Eric Voegelins und Hans Blumenbergs, Verlag Königshausen + Neumann, Würzburg, 1989, 87 p.

♦ Richard Faber / Renate Schlesier (Hrsg.), Die Restauration des Götter : Antike Religion und Neo-Paganismus, Verlag Königshausen + Neumann, Würzburg, 1986, 292 p.

► Robert Steuckers, Vouloir n°28/29, 1986.

DIE KONSERVATIVE REVOLUTION IN DEUTSCHLAND 1918-1932

essai d’Armin Mohler

La vie culturelle et politique allemande a été caractérisée, entre 1918 et 1933, par l’existence d’un puissant mouvement spirituel qui se déclarait décidé « à faire table rase des ruines du XIXe siècle et à établir un nouvel ordre de vie ». Ce mouvement s’est manifesté, avec plus ou moins de vigueur, un peu partout en Europe, mais c’est en Allemagne qu’il a marqué le plus profondément, et dans tous les domaines, la vie de la société. On lui a donné le nom de Konservative Revolution : de “Révolution conservatrice”. En fait, il s’agit d’un phénomène "métapolitique" maintes fois décrit (trop souvent d’ailleurs par des adversaires et sur la base d’idées préconçues), mais que l’on connaît en définitive assez mal, en dépit de sa fondamentale importance historique. En 1950, le Dr. Armin Mohler s’était proposé de combler cette lacune, en publiant une thèse soutenue l’année précédente à l’Université de Bâle auprès des professeurs Karl Jaspers et Herman Schmalenbach (1). Cette thèse, devenue célèbre depuis, vient d’être rééditée sous la forme d’un véritable manuel, augmentée d’une imposante bibliographie de près de 400 pages, laquelle témoigne à elle seule de l’importance et de la richesse des auteurs de la KR.

Mille directions

La tâche qu’A. Mohler a voulu entreprendre était des plus ardues. De 1918 à 1933, la Konservative Revolution n’a jamais présenté un aspect unitaire, un seul visage. Tendue à la recherche de sa propre voie, elle a foisonné en mille directions apparemment divergentes, investissant aussi bien l’art que la philosophie, la littérature que la politique. La Konservative Revolution forme donc un univers à elle seule, dont la profondeur et l’ampleur peuvent étonner ceux qui la découvrent pour la première fois. Des hommes aussi divers que le “premier” Thomas Mann (obligé à l’exil dès 1933), Ernst Jünger et son frère Friedrich Georg, Oswald Spengler (Le déclin de l’Occident), Ernst von Salomon (Les réprouvés), Alfred Baeumler (devenu par la suite une sorte de philosophe universitaire officiel du national-socialisme), Stefan George et Hugo von Hofmannsthal, le juriste Carl Schmitt, le biologiste Jacob von Uexküll, l’anthropologue Hans F.K. Günther, l’économiste Werner Sombart, l’archéologue Gustav Kossinna, Erwin Guido Kolbenheyer et Hans Grimm, Hans Blüher et Gottfried Benn, Ernst Wiechert et Rainer Maria Rilke, Max Scheler et Ludwig Klages, pour ne citer que quelques uns des plus célèbres (2), tous sont des hommes de la Konservative Revolution. Ce sont eux dont l’œuvre a suscité et animé d’impulsions toujours renouvelées une foule de sociétés de pensée, de “cercles d’amis”, d’organisations secrètes et semi-secrètes à caractère ésotérique, de cénacles littéraires, de partis et de “groupuscules” politiques, d’associations liées aux Freikorps, à l’underground (déjà !), dans les directions les plus diverses et autour de propos et d’intentions les plus diversement articulés.

La parenté de tous ces courants n’en est pas moins évidente, mais leur commune mentalité ne se laisse appréhender qu’avec difficulté dès lors que l’on adopte un point de vue extérieur au mouvement. D’autre part, le sentiment que les uns et les autres avaient de leur parenté idéologique ne les empêchait pas de nourrir entre eux des inimitiés et des haines farouches (de celles qu’on voue aux “traîtres” plus encore qu’aux ennemis). C’est ainsi que Walter Rathenau, dont les œuvres se situent en marge de la KR, fut assassiné par des terroristes qui étaient aussi des “conservateurs-révolutionnaires” : l’affaire est bien connue par le récit qu’en a fait von Salomon dans Die Geächteten (Les réprouvés).

Enfin, comme l’affirme l’auteur dès la préface, le « voisinage spirituel » avec le national-socialisme compromet abusivement la KR et risque de fausser l’analyse en jetant une ombre sur ce qu’elle fut en réalité. Tout en reconnaissant qu’il s’agit là d’une tâche presque impossible, le Dr Mohler a tenté de tourner les difficultés liées à cet incommode voisinage en mettant entre parenthèses le phénomène national-socialiste, dont la destinée historique fait un cas à part et que le “manque de distance” interdit encore aujourd’hui d’analyser. Il remarque cependant que les nationaux-socialistes, une fois parvenus au pouvoir, s’en prirent en priorité à certains représentants de la Konservative Revolution qui leur refusaient leur adhésion. La "nuit des longs couteaux", pour ne citer qu’elle, ne fut pas seulement un règlement de compte entre les ailes du mouvement national-socialiste, mais aussi entre les nazis et certains des “trotskystes” de la KR. (3).

“Trotskystes”

D’un point de vue formel, en effet, écrit le Dr. Mohler, « les tenants de la Konservative Revolution peuvent être définis à cette époque-là comme les trotskystes du national-socialisme. Ainsi qu’il en est pour tout grand mouvement révolutionnaire, communisme compris, on trouve ici, d’un côté, un grand parti de masse à pesanteur uniforme et, de l’autre, une myriade de petits cercles caractérisés par une vie spirituelle intense, qui n’exercent qu’une faible influence sur les masses, et qui, du point de vue de la formation de partis, réussissent tout au plus à provoquer des scissions marginales à l’intérieur du grand parti, se livrant surtout à l’organisation de sectes explosives et de petits groupes élitistes assez peu cohérents.. Quand le grand parti fait faillite, alors sonne l’heure des hérésies trotskystes ». À ce propos, on pourrait remarquer qu’en réalité, la Konservative Revolution est passée alors par un processus inverse, et que c’est la faillite répétée des petites sectes “trotskystes” qui a ouvert la voie à la prise de pouvoir par le national-socialisme. Dans l’optique adoptée par A. Mohler, cela n’a cependant qu’une importance secondaire, étant donné qu’il ne s’agit pas de représenter une mécanique révolutionnaire, mais d’esquisser, ainsi qu’il est expressément précisé, une typologie de la KR.

Les “images conductrices”

Après avoir remarqué que l’origine de la Konservative Revolution se situe vers la moitié du XIXe siècle, A. Mohler essaie donc de retrouver et de caractériser ce qu’il appelle les Leitbilder, c’est-à-dire les “idées (ou, mieux, les images) conductrices” communes à l’ensemble des auteurs de la Konservative Revolution.

Il est ainsi amené à placer l’origine de “l’image du monde” (Weltbild) propre à la Konservative Revolution dans l’œuvre de Frédéric Nietzsche ; le Nietzsche du Zarathoustra surtout, mais aussi celui de La volonté de puissance et de La généalogie de la morale. Tous les Leitbilder qu’il parvient à mettre en évidence jaillissent en effet de la vision de Nietzsche. L’une de ces “idées directrices” est sans aucun doute fondamentale. Il s’agit de la conception “sphérique” de l’histoire, par opposition à la conception linéaire commune, entre autres, au marxisme et au christianisme. Pour les tenants de la Konservative Revolution, l’histoire n’est pas un progrès infini et indéfini. Elle est un éternel retour. À très juste titre, Mohler souligne que ce n’est pas le cercle qui peut le mieux représenter ce processus de retour éternel, mais la sphère (Kugel), qui « signifie aux yeux du conservateur-révolutionnaire que dans tout moment tout est contenu, que présent, passé et avenir coïncident ». Nietzsche est cité : « Tout va, tout revient ; éternellement roule la Roue de l’Être. Tout meurt, tout à nouveau fleurit ; éternellement s’écoule l’Année de l’Être. Tout s’écroule, tout est à nouveau composé ; éternellement se construit la même Maison de l’Être. Tout se sépare, tout se salue à nouveau ; éternellement reste fidèle à lui-même l’Anneau de l’Être. À tout moment l’Être commence ; autour de tout Ici la Sphère s’enroule Là. Le centre est partout. Courbe est le sentier de l’Éternité ».

Nihilisme et régénération

Un second Leitbild, découlant immédiatement du premier, est celui de l’Interregnum : « Nous vivons dans un interrègne ; le vieil ordre s’est écroulé, et le nouvel ordre n’est pas encore devenu visible ». Nous sommes à la veille d’un « tournant de l’Histoire » (Zeitwende). Aux yeux des hommes de la KR, Nietzsche est le prophète de ce “tournant”. Mieux, il marque ce tournant du Temps « où quelque chose est mort (4) et où rien d’autre n’est encore né ». L’un des représentant les plus caractéristiques de la KR, l’écrivain Ernst Jünger affirme, lui aussi : « Nous sommes à un tournant entre deux époques, un tournant dont la signification est comparable à celle du passage de l’âge de pierre à l’âge des métaux » (cité par Wulf Dieter Müller).

Suivant l’itinéraire que Nietzsche a tracé, la Konservative Revolution adopte dans son combat quotidien le Leitbild du nihilisme : un nihilisme positif, dont le but n’est pas le néant pour le néant (la fin de l’histoire, devrait-on dire), mais la réduction en poussière des ruines de l’ordre ancien, considérée comme la condition sine qua non de l’avènement du nouvel ordre, c’est-à-dire de la régénération (Wiedergeburt). Ce nihilisme positif, ce “nihilisme allemand” ou “prussien” souhaité par la KR, n’est pas un but en soi, mais un moyen : le moyen de parvenir au « point magique au-delà duquel ne parviendra que celui qui dispose en lui-même de nouvelles et invisibles sources de force » (Ernst Jünger). Ce “point magique” forme à lui seul un autre Leitbild, celui du "retournement" (Umschlag), c’est-à-dire de l’instant et de l’endroit où la destruction se mue en création, où la fin se révèle être un nouveau commencement. C’est le moment où "chacun récupère son origine propre", le “Grand Midi” de Zarathoustra, grâce auquel le temps de l’histoire est soudain régénéré.

Éternels retours