Koestler

Sur Arthur Koestler :

Sur Arthur Koestler :

réflexions a posteriori sur un itinéraire politique hors du commun

Arthur Koestler : un auteur que j’ai découvert très tôt par son Testament espagnol, souvenir poignant de son incarcération en Espagne pendant la guerre civile de 1936-39.

Koestler, étudiant inscrit dans une corporation viennoise, laisse tout tomber pour poursuivre le rêve sioniste en Palestine et en revenir ruiné. Il entame une belle carrière de journaliste dans la presse berlinoise, qu’il abandonnera pour suivre un autre rêve, celui de l’utopie soviétique-communiste. Agent du Komintern autour de Willy Münzenberg à Paris, il claudiquera d’une déception à l’autre. Son fragment d’itinéraire communiste nous permet d’entrevoir l’histoire secrète du Komintern et surtout de saisir de l’intérieur le heurt tragique entre trotskistes et staliniens. Les souvenirs pénibles du camp de concentration français du Vernet, où il sera incarcéré pendant quelques mois au moment de la “drôle de guerre” au titre de “ressortissant ennemi”, sanctionneront un certain divorce de notre auteur avec la France et son idéologie républicaine.

Après 1945, Koestler militera contre le communisme international, incarné par la Russie stalinienne, se fâchera avec Sartre, fera campagne avec Camus pour l’abolition de la peine de mort et pour la généralisation de l’euthanasie dans les cas désespérés. Mais surtout, dégoûté de la politique et des idéologies, il retournera à sa passion première : les sciences biologiques. De cette passion naîtra une critique des idéologies “réductionnistes”. Celles-ci, en effet, réduisent l’homme à une seule dimension. Nous avons dès lors un homme “réduit” (dans ses actions et ses potentialités), mutilé, errant dans le monde contemporain comme un pauvre rat de laboratoire (le « ratomorphisme », dira Koestler dans Le cheval et la locomotive).

La critique du réductionnisme et du ratomorphisme chez Koestler fera école : pour revendiquer une humanité pleine et entière, naturelle et affable (comme le réclamait son ami George Orwell), il faut liquider l’héritage des idéologies dominantes, idéologies froides dans leurs traductions soviétiques et communistes. Mais là, en prônant cette démarche, la leçon de Koestler n’est plus ancrée dans l’univers mental des gauches européennes classiques, où ses engagements de jeune homme l’avait confiné, un univers qu’il pose désormais comme une impasse, « a blind alley » : Koestler, dès le milieu des années 50, va bien au-delà du totalitarisme soviétique, adulé par la gauche française dans le sillage de Sartre et de Simone de Beauvoir, et du socialisme utopique du sionisme initial.

Koestler est donc bien l’auteur qui nous aide à comprendre le communisme de l’intérieur, à vivre avec lui l’impasse du sionisme en Palestine (comme le démontre aussi l’idéologie post-sioniste en Israël aujourd’hui) et à jeter les bases d’une approche holiste et non réductionnisme de l’homme, qui ne sacrifie plus ni à l’idéologie ni aux fantasmes religieux.

► Robert Steuckers, 2011.

Pourquoi relire Koestler ?

Entretien avec Robert Steuckers à l’occasion de ses dernières conférences sur la vie et l’œuvre d’Arthur Koestler

• DI : Monsieur Steuckers, vous voilà embarqué dans une tournée de conférences sur la vie et l’œuvre d’Arthur Koestler, un auteur quasi oublié aujourd’hui, peu (re)lu et dont les livres ne sont plus tous réédités. Pourquoi insistez-vous sur cet auteur, quand commence la seconde décennie du XXIe siècle ?

RS : D’abord parce que j’arrive à l’âge des rétrospectives. Non pas pour me faire plaisir, même si cela ne me déplait pas. Mais parce que de nombreuses personnes, plus jeunes que moi, me posent des questions sur mon itinéraire pour le replacer dans l’histoire générale des mouvements non conformistes de la seconde moitié du XXe siècle et, à mon corps défendant, dans l’histoire, plus limitée dans le temps et l’espace, de la “nouvelle droite”. Commençons par l’aspect rétrospectif : j’ai toujours aimé me souvenir, un peu à la façon de Chateaubriand, de ce moment précis de ma tendre adolescence, quelques jours après que l’on m’ait exhorté à lire des livres “plus sérieux” que les ouvrages généralement destinés à la jeunesse, comme Ivanhoé de Walter Scott ou L’Île au trésor de Stevenson, Les Trois Mousquetaires de Dumas, Jules Vernes, ou à l’enfance, comme la Comtesse de Ségur (dont mon préféré était et reste Un bon petit diable) et la série du “Club des Cinq” d’Enid Blyton (que je dévorais à l’école primaire, fasciné que j’étais par les innombrables aventures passées derrière des portes dérobées ou des murs lambrisés à panneaux amovibles, dans de mystérieux souterrains ou autres passages secrets). Rien que cette liste de livres lus par un gamin, il y a 40, 45 ans, évoque une époque révolue... Mais revenons à ce “moment” précis qui est un petit délice de mes reminiscences : j’avais accepté l’exhortation des adultes et, de toutes les façons, la littérature enfantine et celle de la pré-adolescence ne me satisfaisaient plus.

Koestler m’accompagne maintenant depuis plus de 40 ans

Mais que faire ? Sur le chemin de l’école, tout à la fin de la Chaussée de Charleroi, à 30 mètres du grand carrefour animé de “Ma Campagne”, il y avait un marchand de journaux qui avait eu la bonne idée de joindre une belle annexe à son modeste commerce et de créer une “centrale du Livre de Poche”. Il y avait, en face et à droite de son comptoir, un mur, qui me paraissait alors incroyablement haut, où s’alignaient tous les volumes de la collection. Je ne savais pas quoi choisir. J’ai demandé un catalogue et, muni de celui-ci, je suis allé trouver le Frère Marcel (Aelbrechts), vieux professeur de français toujours engoncé dans son cache-poussière brunâtre mais cravaté de noir (car un professeur devait toujours porter la cravate à l’époque...), pour qu’il me pointe une dizaine de livres dans le catalogue. Il s’est exécuté avec complaisance, avec ses habituels claquements humides de langue et de maxillaires, par lesquels il ponctuait ses conseils toujours un peu désabusés : l’homme n’avait apparemment plus grande confiance en l’humanité... Dans la liste, il y avait Un testament espagnol d’Arthur Koestler. Je l’ai lu, un peu plus tard, vers l’âge de 15 ans. Et cet ouvrage m’a laissé une très forte impression. Koestler m’accompagne donc depuis plus de 40 ans maintenant.

Le Testament espagnol de Koestler est un chef-d’œuvre : la déréliction de l’homme, qui attend une exécution promise, les joies de lire dans cette geôle, espace exigu entre 2 mondes (celui de la vie, qu’on va quitter, et celui, de l’“après”, inconnu et appréhendé), la fatalité de la mort dans un environnement ibérique, acceptée par les autres détenus, dont “le Poitrinaire”... À 15 ans, une littérature aussi forte laisse des traces. Pendant 2 bonnes années, Koestler, pour moi, n’a été que ce prisonnier anglo-judéo-hongrois, pris dans la tourmente de la Guerre Civile espagnole, cet homme d’une gauche apparemment militante, dont on ne discernait plus tellement les contours quand s’évanouissait les vanités face à une mort qu’il pouvait croire imminente.

En 1973, nous nous retrouvâmes en voyage scolaire, sous le plomb du soleil d’août en Grèce. Marcel nous escortait ; il avait troqué son éternel cache-poussière contre un costume léger de coton clair ; il suivait la troupe de sa démarche molle et avec la mine toujours sceptique, cette fois avec un galurin, type bobo, rivé sur son crâne dégarni. Un jour, alors que nous marchions de l’auberge universitaire, située sur un large boulevard athénien, vers une station de métro pour nous amener à l’Acropole ou à Égine, les “non-conformistes” de la bande — Frédéric Beerens, le futur gynécologue Leyssens, Yves Debay, futur directeur des revues militaires Raids et L’Assaut et votre serviteur — tinrent un conciliabule en dévalant allègrement une rue en pente : outre les livres, où nous trouvions en abondance notre miel, quelle lecture régulière adopter pour consolider notre vision dissidente, qui, bien sûr, n’épousait pas les formes vulgaires et permissives de dissidence en cette ère qui suivait immédiatement Mai 68 ? Nous connaissions tous le mensuel Europe-Magazine, alors dirigé par Émile Lecerf. La littérature belge de langue française doit quelques belles œuvres à Lecerf : inconstestablement, son essai sur Montherlant, rédigé dans sa plus tendre jeunesse, mérite le détour et montre quelle a été la réception de l’auteur des Olympiques, surtout chez les jeunes gens, jusqu’aux années de guerre. Plus tard, quand le malheur l’a frappé et que son fils lui a été enlevé par la Camarde, il nous a laissé un témoignage poignant avec Pour un fils mort à vingt ans. Lié d’amitié à Louis Pauwels, Lecerf était devenu le premier correspondant belge de la revue Nouvelle école. Beerens avait repéré une publicité pour cette revue d’Alain de Benoist qui n’avait alors que 30 ans et cherchait à promouvoir sa création. En dépit de l’œuvre littéraire passée d’Émile Lecerf, que nous ne connaissions pas à l’époque, le style journalistique du directeur d’Europe-Magazine nous déplaisait profondément : nous lui trouvions des accents populaciers et lui reprochions trop d’allusions graveleuses. Nous avions soif d’autre chose et peut-être que cette revue Nouvelle école, aux thèmes plus allèchants, allait-elle nous satisfaire ?

Koestler et la “nouvelle droite” : le lien ? La critique du réductionnisme !

Le conciliabule ambulant d’Athènes a donc décidé de mon sort : depuis cette journée torride d’août 1973 à Athènes, je suis mu par un tropisme qui me tourne immanquablement vers Nouvelle école, même 20 ans après avoir rompu avec son fondateur. Dès notre retour à Bruxelles, nous nous sommes mis en chasse pour récupérer autant de numéros possible, nous abonner... Beerens et moi, après notre quête qui nous avait menés aux bureaux du magazine, rue Deckens à Etterbeek, nous nous sommes retrouvés un soir à une séance du NEM-Club de Lecerf, structure destinée à servir de point de ralliement pour les lecteurs du mensuel : nouvelle déception... Mais, dans Nouvelle école puis dans les premiers numéros d’Éléments, reçus en novembre 1973, un thème se profilait : celui d’une critique serrée du “réductionnisme”. C’est là que Koestler m’est réapparu. Il n’avait pas été que cet homme de gauche romantique, parti en Espagne pendant la guerre civile pour soutenir le camp anti-franquiste, il avait aussi été un précurseur de la critique des idéologies dominantes. Il leur reprochait de “réduire” les mille et un possibles de l’homme à l’économie (et à la politique) avec le marxisme ou au sexe (hyper-problématisé) avec le freudisme, après avoir été un militant communiste exemplaire et un vulgarisateur des thèses de Sigmund Freud.

À mes débuts dans ce qui allait, 5 ans plus tard, devenir la mouvance “néo-droitiste”, le thème majeur était en quelque sorte la résistance aux diverses facettes du réductionnisme. Nouvelle école et Eléments évoquaient cette déviance de la pensée qui entraînait l’humanité occidentale vers l’assèchement et l’impuissance, comme d’ailleurs — mais nous ne le saurions que plus tard — les groupes Planète de Louis Pauwels l’avaient aussi évoquée, notamment avec l’appui d’un compatriote, toujours méconnu aujourd’hui ou seulement décrié sur le ton de l’hystérie comme “politiquement incorrect”, Raymond de Becker. En entrant directement en contact avec les représentants à Bruxelles de Nouvelle école et du “Groupement de Recherches et d’Études sur la Civilisation Européenne” (GRECE) — soit Claude Vanderperren à Auderghem en juin 1974, qui était le nouveau correspondant de Nouvelle école, Dulière à Forest en juillet 1974 qui distribuait les brochures du GRECE, puis Georges Hupin, qui en animait l’antenne à Uccle en septembre 1974 — nous nous sommes aperçus effectivement que la critique du réductionnisme était à l’ordre du jour : thème majeur de l’Université d’été du GRECE, dont revenait Georges Hupin ; thème tout aussi essentiel de 2 “Congrès Internationaux pour la Défense de la Culture”, tenus, le premier, à Turin en janvier 1973, le deuxième à Nice (sous les auspices de Jacques Médecin), en septembre 1974. Ces Congrès avaient été conçus et initiés, puis abandonnés, par Arthur Koestler et Ignazio Silone, dès les débuts de la Guerre Froide, pour faire pièce aux associations dites de “défense des droits de l’homme”, que Koestler, Orwell et Silone percevaient comme noyautées par les communistes. Une seconde équipe les avaient réanimés pour faire face à l’offensive freudo-marxiste de l’ère 68. C’était essentiellement le professeur Pierre Debray-Ritzen qui, au cours de ces 2 congrès de 1973 et 1974, dénoncera le réductionnisme freudien. Alain de Benoist, Louis Rougier, Jean Mabire et Dominique Venner y ont participé.

Le colloque bruxellois sur le réductionnisme

Dans la foulée de ce réveil d’une pensée plurielle, dégagée des modes du temps, Georges Hupin, après avoir convaincu les étudiants libéraux de l’ULB, monte en avril 1975 un colloque sur le réductionnisme dans les locaux mêmes de l’Université de Bruxelles. Le thème du réductionnisme séduisait tout particulièrement Jean Omer Piron, biologiste et rédacteur-en-chef, à l’époque, de la revue des loges belges, La Pensée et les Hommes. Dans les colonnes de cette vénérable revue, habituée au plus plat des conformismes laïcards (auquel elle est retourné), Piron avait réussi à placer des articles rénovateurs dans l’esprit du “Congrès pour la Défense de la Culture” et du premier GRECE inspiré par les thèses anti-chrétiennes de Louis Rougier, par ailleurs adepte de l’empirisme logique, veine philosophique en vogue dans le monde anglo-saxon. Le colloque, cornaqué par Hupin, s’est tenu à l’ULB, avec la participation de Jean-Claude Valla (représentant le GRECE), de Piet Tommissen (qui avait participé au Congrès de Nice, avec ses amis Armin Mohler et Ernst Topitsch), de Jean Omer Piron et du Sénateur libéral d’origine grecque Basile Risopoulos. Des étudiants et des militants communistes ou assimilés avaient saboté le système d’alarme, déclenchant un affreux hululement de sirène, couvrant la voix des conférenciers. Alors que j’étais tout malingre à 19 ans, on m’envoie, avec le regretté Alain Derriks (que je ne connaissais pas encore personnellement) et un certain de W., ancien de mon école, pour monter la garde au premier étage et empêcher toute infiltration des furieux. L’ami de W. met immédiatement en place la lance à incendie, bloquant le passage, tandis que je reçois un gros extincteur pour arroser de poudre d’éventuels contrevenants et que Derriks a la présence d’esprit de boucher les systèmes d’alarme à l’aide de papier hygiénique, réduisant le hululement de la sirène à un bourdonnement sourd, pareil à celui d’une paisible ruche au travail. Les rouges tentent alors un assaut directement à l’entrée de l’auditorium : ils sont tenus en échec par 2 officiers de l’armée belge, le Commandant M., tankiste du 1er Lancier, et le Commandant M., des chasseurs ardennais, flanqués d’un grand double-mètre de Polonais, qui venait de quitter la Légion Étrangère et qui accompagnait Jean-Claude Valla. Hupin, de la réserve des commandos de l’air, vient vite à la rescousse. Le Commandant des chasseurs ardennais, rigolard et impavide, repoussait tantôt d’un coup d’épaule, tantôt d’un coup de bide, 2 politrouks particulièrement excités et sanglés dans de vieilles vestes de cuir. Pire : allumant soudain un gros cigare hollandais, notre bon Ardennais en avalait la fumée et la recrachait aussitôt dans le visage du politrouk en cuir noir qui scandait “Écrasons dans l’œuf la peste brune qui s’est réveillée”. Ce slogan vociféré de belle voix se transformait aussitôt en une toux rauque, sous le souffle âcre et nicotiné de notre cher Chasseur. Mais ce ne sont pas ces vaillants militaires qui emportèrent la victoire ! Voilà que surgit, furieuse comme un taureau ibérique excité par la muletta, la concierge de l’université, dont le sabotage du système d’alarme avait réveillé le mari malade. Saisissant sa pantoufle rouge à pompon de nylon, la brave femme, pas impressionnée pour un sou, se jette sur le politrouk à moitié étouffé par les effets fumigènes du cigare du Commandant M., et le roue de coups de savate, en hurlant, “Fous le camp, saligaud, t’as réveillé mon mari, va faire le zot ailleurs, bon à rien, smeirlap, rotzak, etc.”. Les 2 meneurs, penauds, ordonnent la retraite. L’entrée de l’auditorium est dégagée : les congressistes peuvent sortir sans devoir distribuer des horions ou risquer d’être maxaudés. Essoufflée, la concierge s’effondre sur une chaise, renfile son héroïque pantoufle et Hupin vient la féliciter en la gratifiant d’un magnifique baise-main dans le plus pur style viennois. Elle était rose de confusion.

Jean Omer Piron et “Le cheval dans la locomotive”

Voilà comment j’ai participé à une initiative, inspirée des “Congrès pour la Défense de la Culture”, dont la paternité initiale revient à Arthur Koestler (et à Ignazio Silone). Elle avait aussi pour thème un souci cardinal de la pensée post-politique de Koestler : le réductionnisme. La prolixité du vivant étant l’objet d’étude des biologistes, Jean Omer Piron se posait comme un “libre-penseur”, dans la tradition de l’ULB, c’est-à-dire comme un libre-penseur hostile à tous les dogmes qui freinent l’élan de la connaissance et empêchent justement d’aborder cette prolixité luxuriante du réel et de la vie. Et, de fait, les réductionnismes sont de tels freins : il convient de les combattre même s’ils ont fait illusion, s’ils ont aveuglé les esprits et se sont emparé de l’Université bruxelloise, où l’on est supposé les affronter et les chasser de l’horizon du savoir. Piron inscrivait son combat dans les traces de Koestler : le Koestler des “Congrès” et surtout le Koestler du Cheval dans la locomotive (The Ghost in the Machine), même si, aujourd’hui, les biologistes trouveront sans doute pas mal d’insuffisances scientifiques dans ce livre qui fit beaucoup de bruit à l’époque, en appelant les sciences biologiques à la rescousse contre les nouveaux obscurantismes, soit disant “progressistes”. Koestler fustigeait le réductionnisme et le “ratomorphisme” (l’art de percevoir l’homme comme un rat de laboratoire). Ce recours à la biologie, ou aux sciences médicales, était considéré comme un scandale à l’époque : le charnel risquait de souiller les belles images d’Épinal, véhiculées par les “nuisances idéologiques” (Raymond Ruyer). Les temps ont certes changé. La donne n’est plus la même aujourd’hui. Mais l’obscurantisme est toujours là, sous d’autres oripeaux. Pour la petite histoire, une ou 2 semaines après le colloque chahuté mais dûment tenu sur le réductionnisme, les étudiants de l’ULB, dont Beerens et Derriks, ainsi que leurs homologues libéraux, ont vu débouler dans les salles de cours une brochette de “vigilants”, appelant à la vindicte publique contre Piron, campé comme “fasciste notoire”. Beerens, au fond de la salle, rigolait, surtout quand la plupart des étudiants lançaient de vibrants “vos gueules !” ou des “cassez-vous !” aux copains des politrouks dûment défaits par l’arme secrète (la pantoufle à pompon de nylon) de la concierge, mercenaire à son corps défendant d’une peste brune, dont elle ignorait tout mais qui avait été brusquement réveillée, parait-il, par le “fasciste notoire”, disciple de l’ex-communiste pur jus Koestler et rédacteur-en-chef de la bien laïcarde et bien para-maçonnique La Pensée et les Hommes. L’anti-fascisme professionnel sans profession bien définie montrait déjà qu’il ne relevait pas de la politique mais de la psychiatrie.

Ma lecture du “Zéro et l’Infini”

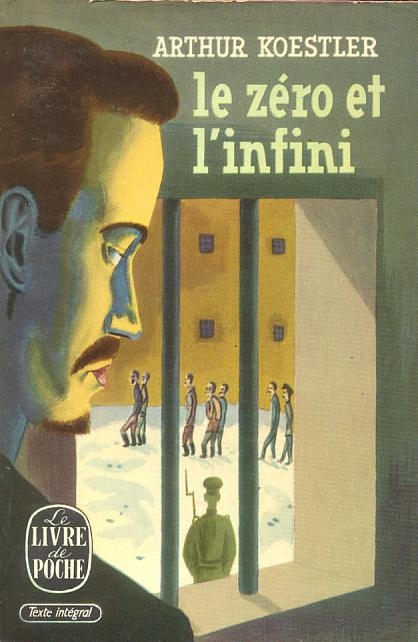

[Ci-dessous : Couverture du Livre de Poche, 1953. Minuit dans le siècle... Tel pourrait se traduire le titre anglais. La confrontation de l'humain et de l'idéologique, par-delà le récit de purges staliniennes, est au cœur de cette œuvre]

Ce n’est pas seulement par l’effet tonifiant du blanc-seing de Piron, dans le microcosme néo-droitiste bruxellois en gestation à l’époque, que Koestler revenait au premier plan de mes préoccupations. En première année de philologie germanique aux Facultés Universitaires Saint-Louis, il me fallait lire, dès le second trimestre, des romans anglais. Mon programme : Orwell, Huxley, Koestler et D. H. Lawrence. L’un des romans sélectionnés devait être présenté oralement : le sort a voulu que, pour moi, ce fut Darkness at Noon (Le zéro et l’infini), récit d’un procès politique dans le style des grandes purges staliniennes des années 30. Le roman, mettant en scène le “dissident” Roubachov face à ses inquisiteurs, est bien davantage qu’une simple dénonciation du stalinisme par un adepte de la dissidence boukharinienne, zinovievienne ou trotskiste. Toute personne qui entre en politique, entre obligatoirement au service d’un appareil, perclus de rigidités, même si ce n’est guère apparent au départ, pour le croyant, pour le militant, comme l’avoue d’ailleurs Koestler après avoir viré sa cuti. À partir d’un certain moment, le croyant se trouvera en porte-à-faux, tout à la fois face à la politique officielle du parti, face aux promesses faites aux militants de base mais non tenables, face à une réalité, sur laquelle le parti a projeté ses dogmes ou ses idées, mais qui n’en a cure. Le croyant connaîtra alors un profond malaise, il reculera et hésitera, devant les nouveaux ordres donnés, ou voudra mettre la charrue avant les bœufs en basculant dans le zèle révolutionnaire. Il sera soit exclu ou marginalisé, comme aujourd’hui dans les partis dits “démocratiques” ainsi que chez leurs challengeurs (car c’est kif-kif-bourricot !). Dans un parti révolutionnaire comme le parti bolchevique en Russie, la lenteur d’adaptation aux nouvelles directives de la centrale, la fidélité à de vieilles amitiés ou de vieilles traditions de l’époque héroïque de la révolution d’Octobre 1917 ou de la clandestinité pré-révolutionnaire, condamne le “lent” ou le nostalgique à être broyé par une machine en marche qui ne peut ni ralentir ni cesser d’aller de l’avant. La logique des procès communistes voulait que les accusés reconnaissent que leur lenteur et leur nostalgie entravaient le déploiement de la révolution dans le monde, mettait le socialisme construit dans un seul pays (l’URSS) en danger donc, ipso facto, que ces “vertus” de vieux révolutionnaires étaient forcément des “crimes” risquant de ruiner les acquis réellement existants des œuvres du parti. En conséquence, ces “vertus” relevaient de la complicité avec les ennemis extérieurs de l’Union Soviétique (ou, lors des procès de Prague, de la nouvelle Tchécoslovaquie rouge). Lenteur et nostalgie étaient donc objectivement parlant des vices contre-révolutionnaires.

Ce n’est pas seulement par l’effet tonifiant du blanc-seing de Piron, dans le microcosme néo-droitiste bruxellois en gestation à l’époque, que Koestler revenait au premier plan de mes préoccupations. En première année de philologie germanique aux Facultés Universitaires Saint-Louis, il me fallait lire, dès le second trimestre, des romans anglais. Mon programme : Orwell, Huxley, Koestler et D. H. Lawrence. L’un des romans sélectionnés devait être présenté oralement : le sort a voulu que, pour moi, ce fut Darkness at Noon (Le zéro et l’infini), récit d’un procès politique dans le style des grandes purges staliniennes des années 30. Le roman, mettant en scène le “dissident” Roubachov face à ses inquisiteurs, est bien davantage qu’une simple dénonciation du stalinisme par un adepte de la dissidence boukharinienne, zinovievienne ou trotskiste. Toute personne qui entre en politique, entre obligatoirement au service d’un appareil, perclus de rigidités, même si ce n’est guère apparent au départ, pour le croyant, pour le militant, comme l’avoue d’ailleurs Koestler après avoir viré sa cuti. À partir d’un certain moment, le croyant se trouvera en porte-à-faux, tout à la fois face à la politique officielle du parti, face aux promesses faites aux militants de base mais non tenables, face à une réalité, sur laquelle le parti a projeté ses dogmes ou ses idées, mais qui n’en a cure. Le croyant connaîtra alors un profond malaise, il reculera et hésitera, devant les nouveaux ordres donnés, ou voudra mettre la charrue avant les bœufs en basculant dans le zèle révolutionnaire. Il sera soit exclu ou marginalisé, comme aujourd’hui dans les partis dits “démocratiques” ainsi que chez leurs challengeurs (car c’est kif-kif-bourricot !). Dans un parti révolutionnaire comme le parti bolchevique en Russie, la lenteur d’adaptation aux nouvelles directives de la centrale, la fidélité à de vieilles amitiés ou de vieilles traditions de l’époque héroïque de la révolution d’Octobre 1917 ou de la clandestinité pré-révolutionnaire, condamne le “lent” ou le nostalgique à être broyé par une machine en marche qui ne peut ni ralentir ni cesser d’aller de l’avant. La logique des procès communistes voulait que les accusés reconnaissent que leur lenteur et leur nostalgie entravaient le déploiement de la révolution dans le monde, mettait le socialisme construit dans un seul pays (l’URSS) en danger donc, ipso facto, que ces “vertus” de vieux révolutionnaires étaient forcément des “crimes” risquant de ruiner les acquis réellement existants des œuvres du parti. En conséquence, ces “vertus” relevaient de la complicité avec les ennemis extérieurs de l’Union Soviétique (ou, lors des procès de Prague, de la nouvelle Tchécoslovaquie rouge). Lenteur et nostalgie étaient donc objectivement parlant des vices contre-révolutionnaires.

Koestler a vécu de près, au sein des cellules du Komintern, ce type de situation. Pour lui, le pire a été l’entrée en dissidence, à son corps défendant, de Willi Münzenberg, communiste allemand chargé par le Komintern d’organiser depuis son exil parisien une résistance planétaire contre le fascisme et le nazisme. Pour y parvenir, Münzenberg avait reçu d’abord l’ordre de créer des “fronts populaires”, avec les socialistes et les sociaux-démocrates, comme en Espagne et en France. Mais la centrale moscovite change d’avis et pose trotskistes et socialistes comme des ennemis sournois de la révolution : Münzenberg entre en disgrâce, parce qu’il ne veut pas briser l’appareil qu’il a patiemment construit à Paris et tout recommencer à zéro ; il refuse d’aller s’expliquer à Moscou, de crainte de subir le sort de son compatriote communiste allemand Neumann, épuré en Union Soviétique (sa veuve, Margarete Buber-Neumann, rejoindra Koestler dans son combat anti-communiste d’après guerre). Münzenberg a refusé d’obéir, de s’aligner sans pour autant passer au service de ses ennemis nationaux-socialistes. Dans le roman Darkness at Noon / Le zéro et l’infini, Roubachov n’est ni un désobéissant ni un traître : il proteste de sa fidélité à l’idéal révolutionnaire. Mais suite au travail de sape des inquisiteurs, il finit par admettre que ses positions, qu’il croit être de fidélité, sont une entorse à la bonne marche de la révolution mondiale en cours, qu’il est un complice objectif des ennemis de l’intérieur et de l’extérieur et que son élimination sauvera peut-être de l’échec final la révolution, à laquelle il a consacré toute sa vie et tous ses efforts. (Sur l’itinéraire de Willi Münzenberg, on se rapportera utilement aux pages que lui consacre François Furet dans Le passé d’une illusion – Essai sur l’idée communiste au XXe siècle, Laffont/Calmann-Lévy, 1995).

L’anthropologie communiste : une image incomplète de l’homme

Koestler s’insurge contre ce mécanisme qui livre la liberté de l’homme, celle de s’engager politiquement et celle de se rebeller contre des conditions d’existence inacceptables, à l’arbitraire des opportunités passagères (ou qu’il croit passagères). L’homme réel, complet et non réduit, n’est pas le pantin mutilé et muet que devient le révolutionnaire établi, qui exécute benoîtement les directives changeantes de la centrale ou qui confesse humblement ses fautes s’il est, d’une façon ou d’une autre, de manière parfaitement anodine ou bien consciente, en porte-à-faux face à de nouveaux ukases, qui, eux, sont en contradiction avec le plan premier ou le style initial de la révolution en place et en marche. Koestler finira par sortir de toutes les cangues idéologiques ou politiques. Il mettra les errements du communisme sur le compte de son anthropologie implicite, reposant sur une image incomplète de l’homme, réduit à un pion économique. Dans la première phase de son histoire, la “nouvelle droite” en gestation avait voulu, avec Louis Pauwels, porte-voix de l’anthropologie alternative des groupes Planète, restaurer une vision non réductionniste de l’homme.

Ma présentation avait déplu à ce professeur de littérature anglaise des Facultés Saint-Louis, un certain Engelborghs aujourd’hui décédé, tué au volant d’un cabriolet sans doute trop fougueux et mal protégé en ses superstructures. Je n’ai jamais su avec précision ce qui lui déplaisait chez Koestler (et chez Orwell), sauf peut-être qu’il n’aimait pas ce que l’on a nommé par la suite les “political novels” ou la veine dite “dystopique” : toutefois, il ne me semblait pas être l’un de ces hallucinés qui tiennent à leurs visions utopiques comme à toutes leurs autres illusions. Pourtant, je persiste et je signe, jusqu’à mon grand âge : Koestler doit être lu et relu, surtout son Testament espagnol et son Zéro et l’Infini. Après les remarques dénigrantes et infondées d’Engelborghs, je vais abandonner un peu Koestler, sauf peut-être pour son livre sur la peine de mort, écrit avec Albert Camus dans les années 50 en réaction à la pendaison, en Angleterre, de 2 condamnés ne disposant apparemment pas de toutes leurs facultés mentales, et pour des crimes auxquels on aurait pu facilement trouver des circonstances atténuantes. Force est toutefois de constater que, dans ce livre-culte des opposants à la peine de mort, on lira que les régimes plus ou moins autocratiques, ceux de l’Obrigkeitsstaat centre-européen, ont bien moins eu recours à la potence ou à la guillotine que les “vertuistes démocraties” occidentales, la France et l’Angleterre. Le paternalisme conservateur induit moins de citoyens au crime, ou se montre plus clément en cas de faute, que le libéralisme, où chacun doit se débrouiller pour ne pas tomber dans la misère noire et se voit condamné sans pitié en cas de faux pas et d’arrestation. Le livre de Koestler et Camus sur la peine de mort réfute, en filigrane, la prétention à la vertu qu’affichent si haut et si fort les “démocraties” occidentales. Ce sont elles, comme dirait Foucault, qui surveillent et punissent le plus.

Dans les rangs du cercle de la première “nouvelle droite” bruxelloise, la critique du réductionnisme et la volonté de rétablir une anthropologie plus réaliste et dégagée des lubies idéologiques du XIXe siècle quittera l’orbite de Koestler et de son Cheval dans la locomotive, pour se plonger dans l’œuvre du Prix Nobel Konrad Lorenz, notamment son ouvrage de vulgarisation, intitulé Les huit péchés capitaux de notre civilisation (Die acht Todsünde der zivilisierten Menschheit), où le biologiste annonce, pour l’humanité moderne, un risque réel de “mort tiède”, si les régimes politiques en place ne tiennent pas compte des véritables ressorts naturels de l’être humain. Nouvelle école ira d’ailleurs interviewer longuement Lorenz dans son magnifique repère autrichien. Plus tard, en dehors des cercles “néo-droitistes” en voie de constitution, Alexandre Soljénitsyne éclipsera Koestler, dès la seconde moitié des années 70. Avec le dissident russe, l’anti-communisme cesse d’être un tabou dans les débats politiques. Je retrouverai Koestler, en même temps qu’Orwell et Soljénitsyne, à la fin de la première décennie du XXIe siècle pour servir, à titre de conférencier, les bonnes oeuvres de mon ami genevois, Maitre Pascal Junod, féru de littérature et grand lecteur devant l’éternel.

• Justement, je reviens à ma question, quel regard doit-on jeter sur la trajectoire d’Arthur Koestler aujourd’hui ?

Arthur Koestler est effectivement une “trajectoire”, une flèche qui traverse les périodes les plus effervescentes du XXe siècle : il le dit lui-même car le titre du premier volume de son autobiographie s’intitule, en anglais, Arrow in the Blue (en français : La corde raide). Enfant interessé aux sciences physiques, le très jeune Koestler s’imaginait suivre la trajectoire d’une flèche traversant l’azur pour le mener vers un monde idéal. Mais dans la trajectoire qu’il a effectivement suivie, si on l’examine avec toute l’attention voulue, rien n’est simple. Koestler nait à Budapest sous la double monarchie austro-hongroise, dans une ambiance impériale et bon enfant, dans un monde gai, tourbillonnant allègrement au son des valses de Strauss. Il suivra, à 9 ans, avec son père, le défilé des troupes magyars partant vers le front de Serbie en 1914, acclamant les soldats du contingent, sûrs de revenir vite après une guerre courte, fraîche et joyeuse. Mais ce monde va s’effondrer en 1918 : le très jeune Koestler penche du côté de la dictature rouge de Bela Kun, parce que le gouvernement libéral lui a donné le pouvoir pour qu’il éveille le sentiment national des prolétaires bolchévisants et appelle ainsi les Hongrois du menu peuple à chasser les troupes roumaines envoyées par la France pour fragmenter définitivement la masse territoriale de l’Empire des Habsbourgs. Mais ses parents décident de déménager à Vienne, de quitter la Hongrie détachée de l’Empire. À Vienne, il adhère aux Burschenschaften (les Corporations étudiantes) sionistes car les autres n’acceptent pas les étudiants d’origine juive. Il s’y frotte à un sionisme de droite, inspiré par l’idéologue Max Nordau, théoricien d’une vision très nietzschéenne de la décadence. Koestler va vouloir jouer le jeu sioniste jusqu’au bout : il abandonne tout, brûle son livret d’étudiant et part en Palestine. Il y découvrira l’un des premiers kibboutzim, un véritable nid de misère au fin fond d’une vallée aride. Pour les colons juifs qui s’y accrochaient, c’était une sorte de nouveau phalanstérisme de gauche, regroupant des croyants d’une mouture nouvelle, attendant une parousie laïque et agrarienne sur une terre censée avoir appartenu à leurs ancêtres judéens.

Ensuite, nous avons le Koestler grand journaliste de la presse berlinoise qui appuie la République de Weimar et l’idéologie d’un Thomas Mann. Mais cette presse, aux mains de la famille Ullstein, famille israélite convertie au protestantisme prussien, basculera vers la droite et finira par soutenir les nationaux-socialistes. Entretemps, Koestler vire au communisme — parce qu’il n’y a rien d’autre à faire — et devient un militant exemplaire du Komintern, à Berlin d’abord puis à Paris en exil. Il fait le voyage en URSS et devient un bon petit soldat du Komintern, même si ce qu’il a vu entre l’Ukraine affamée par l’Holodomor et la misère pouilleuse du lointain Turkménistan soviétique induit une certaine dose de scepticisme dans son cœur.

Sionisme et communisme : de terribles simplifications

Ce scepticisme ne cessera de croître : finalement, pour Koestler, la faiblesse humaine, le besoin de certitudes claires, l’horreur de la complexité font accepter les langages totalitaires, la tutelle d’un parti tout-puissant, remplaçant la transcendance divine tuée ou évacuée depuis la “mort de Dieu”. Les colons sionistes reniaient les facultés juives — du moins de la judaïté urbanisée, germanisée ou slavisée, d’idéologie libérale ou sociale-démocrate — d’adaptation plastique et constante à des mondes différents, ressuscitaient l’hébreu sous une forme moderne et simplifiée, nouvelle langue sans littérature et donc sans ancrage temporel, et abandonnaient l’allemand et le russe, autrefois véhicules d’émancipation du ghetto. Le sionisme menait à une terrible simplification, à l’expurgation de bonnes qualités humaines. Le communisme également.

Contrairement à l’époque héroïque de ma découverte de Koestler, où nous ne bénéficions pas de bonnes biographies, nous disposons aujourd’hui d’excellents ouvrages de référence : celui du professeur américain Michael Scammell, également auteur d’un monumental ouvrage sur Soljénitsyne, et celui de l’avocat français Michel Laval (Michael Scammell, Koestler – The Indispensable Intellectual, Faber & Faber, 2009 ; Michel Laval, L’homme sans concessions – Arthur Koestler et son siècle, Calmann-Lévy, 2005). Tous 2 resituent bien Koestler dans le contexte politique de son époque mais, où ils me laissent sur ma faim, c’est quand ils n’abordent pas les raisons intellectuelles et quand ils ne dressent pas la liste des lectures ou des influences qui poussent le quadragénaire Koestler à changer de cap et à abandonner complètement toutes ses spéculations politiques dans les années 50, immédiatement après la parenthèse maccarthiste aux États-Unis, pays où il a longuement séjourné, sans vraiment s’y sentir aussi à l’aise que dans son futur cottage gallois ou dans son chalet autrichien. Certes, Koestler lui-même n’a jamais donné une œuvre ou un essai bien balancé sur son itinéraire scientifique, post-politique. Les 2 volumes de son autobiographie, Arrow in the Blue (La corde raide) et Invisible Writing (Hiéroglyphes) s’arrêtent justement vers le milieu des années 50. Ces 2 volumes constituent un bilan et un adieu. J’en conseille vivement la lecture pour comprendre certaines facettes du XXe siècle, notamment relative à la guerre secrète menée par le Komintern en Europe occidentale.

Agent soviétique puis agent britannique ?

Koestler se lit avec intérêt justement pour le recul qu’il prend vis-à-vis des idéologies auxquelles il a adhéré avec un enthousiasme naïf, comme des millions d’autres Européens. Mais on ne saurait évidemment adhérer à ces idéologies, sioniste ou communiste, ni partager les sentiments, parfois malsains, qui l’ont conduit à s’y conformer et à s’y complaire. Koestler a été un agent du Komintern mais, à part le long épisode dans le sillage de Münzenberg, d’autres facettes sont traîtées trop brièvement : je pense notamment à son travail au sein de l’agence de presse géopolitique, Pressgeo, dirigée à Zürich par le Hongrois Rados et pendant soviétique/communiste des travaux de l’école allemande d’Haushofer. Koestler lui-même et ses biographes sont très discrets sur cette initiative, dont tous louent la qualité intrinsèque, en dépit de son indéniable marquage communiste. Koestler a donc été un agent soviétique. Il sera aussi, on s’en doute, un agent britannique, surtout en Palestine, où il se rendra 2 ou 3 fois pour faire accepter les plans britanniques de partition du pays aux sionistes de gauche et de droite (avec qui il était lié via l’idéologue et activiste de droite Vladimir Jabotinski, père spirituel des futures droites israéliennes). Ses souvenirs sont donc intéressants pour comprendre les sentiments et les réflexes à l’œuvre dans la question judéo-israélienne et dans les gauches d’Europe centrale. On ne peut affirmer que Koestler soit devenu un agent américain, pour la bonne raison qu’à New York il fut nettement moins “employé”’ que d’autres au début de la Guerre Froide, qu’on le laissait moisir dans sa maison américaine quasi vide et que sa carrière aux États-Unis n’a guère donné de fruits. Le maccarthisme se méfiait de cet ancien agent du Komintern. Et Koestler, lui, estimait que le maccarthisme était dénué de nuances et agissait exactement avec la même hystérie que les propagandistes soviétiques, quand ils tentaient de fabriquer des collusions ou d’imaginer des complots.

Koestler et la France

Reste à évoquer le rapport entre Koestler et la France. Ce pays est, dans l’entre-deux-guerres, le refuge idéal des antifascistes et antinazis de toutes obédiences. Koestler y pérègrine entre Paris et la Côte d’Azur. La France est la patrie de la révolution et Koestler se perçoit comme un révolutionnaire, qui poursuit l’idéal 150 ans après la prise de la Bastille, devant des ennemis tenaces, apparemment plus coriaces que les armées en dentelles de la Prusse et de l’Autriche à Valmy ou que les émigrés de Coblence. Cet engouement pour la France s’effondre en octobre 1939 : considéré comme sujet hongrois et comme journaliste allemand, Koestler est arrêté et interné dans un camp de concentration en lisière des Pyrénées. Il y restera 4 mois. Cette mésaventure, ainsi que sa seconde arrestation en mai 1940, son évasion et son périple dans la France en débâcle, généreront un deuxième chef-d’œuvre de littérature carcérale et autobiographique, Scum of the Earth (La lie de la Terre). Cet ouvrage est une dénonciation de l’inhumanité du système concentrationnaire de la Troisième République, de son absence totale d’hygiène et un témoignage poignant sur la mort et la déréliction de quelques antifascistes allemands, italiens et espagnols dans ces camps sordides.

Avant 1945, la littérature carcérale / concentrationnaire dénonce, non pas le Troisième Reich, mais la Troisième République. Il y a Koestler, qui édite son livre en Angleterre et donne à l’allié français vaincu une très mauvaise presse, mais il y a, en Belgique, les souvenirs des internés du Vernet, arrêtés par la Sûreté belge en mai 1940 et livrés aux soudards français qui les accompagneront en les battant et en les humiliant jusqu’à la frontière espagnole. Eux aussi iront crever de faim, rongés par une abondante vermine, en bordure des Pyrénées. Ce scandale a été largement exploité en Belgique pendant les premiers mois de la deuxième occupation allemande, avec les témoignages de Léon Degrelle (Ma guerre en prison), du rexiste Serge Doring (L’école de la douleur – Souvenirs d’un déporté politique), des militants flamands René Lagrou (Wij Verdachten) et Ward Hermans. La description des lieux par Doring correspond bien à celle que nous livre Koestler. L’un de leurs compagnons d’infortune des trains fantômes partis de Bruxelles, le communiste saint-gillois Lucien Monami n’aura pas l’occasion de rédiger le récit de ses malheurs : il sera assassiné par des soldats français ivres à Abbeville, aux côtés des solidaristes Van Severen et Rijckoort.

La lie de la terre rend Koestler impopulaire en France dans l’immédiat après-guerre. En effet, cet ouvrage prouve que le dérapage concentrationnaire n’est pas une exclusivité du Troisième Reich ou de l’URSS stalinienne, que les antifascistes et les rescapés des Brigades Internationales ou des milices anarchistes ibériques antifranquistes ont d’abord été victimes du système concentrationnaire français avant de l’être du système national-socialiste ou, éventuellement, stalinien, que la revendication d’humanisme de la “République” est donc un leurre, que la “saleté” et le manque total d’hygiène reprochés aux services policiers et pénitentiaires français sont attestés par un témoignage bien charpenté et largement lu chez les alliés d’Outre-Manche à l’époque.

Les choses s’envenimeront dans les années chaudes et quasi insurrectionnelles de 1947-48, où Koestler évoque la possibilité d’une prise de pouvoir communiste en France et appelle à soutenir De Gaulle. Dans ses mémoires, il décrit Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, avec leur entourage, en des propos peu amènes, se gaussant grassement de leurs dogmatismes, de leurs manies, de leur laideur et de leur ivrognerie. La rupture a lieu définitivement en 1949, quand Koestler participe à un recueil collectif, Le Dieu des Ténèbres, publié dans une collection dirigée par Raymond Aron. La gauche française, communistes en tête, mène campagne contre le “rénégat” Koestler et surtout contre la publication en traduction française de Darkness at Noon (Le Zéro et l’Infini). Pire : l’impression du recueil d’articles de Koestler, intitulé Le Yogi et le commissaire, est suspendue sur ordre du gouvernement français pour “inopportunisme politique” ! Une vengeance pour La lie de la Terre ?

En Belgique en revanche, où l’emprise communiste sur les esprits est nettement moindre (malgré la participation communiste à un gouvernement d’après-guerre, la “communisation” d’une frange de la démocatie chrétienne et les habituelles influences délétères de Paris), Koestler et Orwell, explique le chroniqueur Pierre Stéphany, sont les auteurs anglophones les plus lus (en 1946, le livre le plus vendu en Belgique est Darkness at Noon). Ils confortent les options anticommunistes d’avant-guerre du public belge et indiquent, une fois de plus, que les esprits réagissent toujours différemment à Bruxelles et à Paris. En effet, la lecture des 2 volumes autobiographiques de Koestler permettent de reconstituer le contexte d’avant-guerre : Münzenberg (et son employé Koestler) avaient été en faveur de l’Axe Paris-Prague-Moscou, évoqué en 1935 ; cette option de la diplomatie française contraint le Roi à dénoncer les accords militaires franco-belges et à reprendre le statut de neutralité, tandis que, dans l’opinion publique, bon nombre de gens se disent : “Plutôt Berlin que Moscou !” (fin des années 70, les émissions du journaliste de la télévision flamande, Maurits De Wilde, expliquaient parfaitement ce glissement).

Attitude qui reste encore et toujours incomprise en France aujourd’hui, notamment quand on lit les ouvrages d’une professeur toulousaine, Annie Lacroix-Riz (in : Le Vatican, l’Europe et le Reich de la Première Guerre mondiale à la Guerre Froide, Armand Colin, 1996 et réédité depuis). L’idéologie de cette dame, fort acariâtre dans ses propos, semble se résumer à un mixte indigeste de républicanisme laïcard complètement abscons, de sympathies communisto-résistantialistes et de germanophobie maurrasienne. Bon appétit pour ingurgiter une telle soupe ! Les chapitres consacrés à la Belgique sont d’une rare confusion et ne mentionnent même pas les travaux du Prof. Jean Vanwelkenhuizen qui a démontré que l’éventualité d’un Axe Paris-Prague-Moscou a certes contribué à réinstaurer le statut de neutralité de la Belgique mais que d’autres raisons avaient poussé le Roi et son entourage à changer leur fusil d’épaule : les militaires belges estimaient que la tactique purement défensive du système Maginot, foncièrement irréaliste à l’heure du binôme char/avion et ne tenant aucun compte des visions exprimées par le stratégiste britannique Liddell-Hart (que de Gaulle avait manifestement lu) ; le ministère de l’intérieur jugeait problématique l’attitude de la presse francophile qui ne tenait aucun compte des intérêts spécifiques du pays ; et, enfin, last but not least, la volonté royale de sauver la civilisation européenne des idéologies et des pratiques délétères véhiculées certes par les idéologies totalitaires mais aussi par le libéralisme manchestérien anglais et par le républicanisme et “révolutionnisme institutionalisé” de la France. Aucune de ces recettes ne semblait bonne pour restaurer une Europe conviviale, respectueuse des plus belles réalisations de son passé.

Dans La lie de la terre, les Belges de l’immédiat après-guerre ont dû lire avec jubilation un portrait de Paul Reynaud, décrit comme un “tatar en miniature” ; “il semblait, poursuit Koestler (p. 144), que quelque part à l’intérieur de lui-même se dissimulait une dynamo de poche qui le faisait sautiller (jerk) et vibrer énergiquement” ; bref, un sinistre bouffon, un gnome grimaçant, animé par des “gestes d’automate”. Braillard vulgaire et glapissant, Paul Reynaud, après ses tirades crapuleuses contre Léopold III, a été le personnage le plus honni de Belgique en 1940 : son discours, fustigeant le Roi, a eu des retombées fâcheuses sur un grand nombre de réfugiés civils innocents, maltraités en tous les points de l’Hexagone par une plèbe gauloise rendue indiciblement méchante par les fulminations de Reynaud. Le ressentiment contre la France a été immense dans les premières années de guerre (et fut le motif secret de beaucoup de nouveaux germanophiles) et est resté durablement ancré chez ceux qui avaient vécu l’exode de 1940. Après les hostilités et la capitulation de l’Allemagne, la situation insurrectionnelle en France en 1947-48 inquiète une Belgique officielle, secouée par la répression des collaborations et par la question royale. Une France rouge verra-t-elle le jour et envahira-t-elle le territoire comme lors de la dernière invasion avortée de Risquons-Tout en 1848, où les grenadiers de Léopold I ont su tenir en échec les bandes révolutionnaires excitées par Lamartine ? Idéologiquement, les 2 pays vont diverger : en France, un pôle politique communiste se durcit, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et va se perpétuer quasiment jusqu’à la chute de l’Union Soviétique, tandis qu’en Belgique, le mouvement va s’étioler pour vivoter jusqu’en 1985, année où il n’aura plus aucune représentation parlementaire. Julien Lahaut, figure de proue du parti communiste belge, qui avait été chercher tous les prisonniers politiques croupissant dans les camps de concentration français des Pyrénées (communistes, rexistes, anarchistes et nationalistes flamands sans aucune distinction), sera assassiné par un mystérieux commando, après avoir été accusé (à tort ou à raison ?) d’avoir crié “Vive la république !” au moment où le jeune Roi Baudouin prêtait son serment constitutionnel en 1951. Le communisme n’a jamais fait recette en Belgique : à croire que la leçon de Koestler avait été retenue.

De Koestler au post-sionisme

Aujourd’hui, il faut aussi relire Koestler quand on aborde la question judéo-israélienne. Les séjours de Koestler en Palestine, à l’époque du sionisme balbutiant, ont conduit, en gros, à une déception. Ce sionisme, idéologiquement séduisant dans les Burschenschaften juives de Vienne, où le niveau intellectuel était très élevé, s’avérait décevant et caricatural dans les kibboutzim des campagnes galiléennes ou judéennes et dans les nouvelles villes émergentes du Protectorat britannique de Palestine en voie de judaïsation. Même si Koestler fut le premier inventeur de mots croisés en hébreu pour une feuille juive locale, l’option en faveur de cette langue reconstituée lui déplaisait profondément : il estimait qu’ainsi, le futur citoyen palestinien de confession ou d’origine juive se détachait des vieilles cultures européennes, essentiellement celles de langues germaniques ou slaves, qui disposaient d’une riche littérature et d’une grande profondeur temporelle, tout en n’adoptant pas davantage l’arabe. Ce futur citoyen judéo-palestinien néo-hébraïsant adoptait une sorte d’esperanto largement incompris dans le reste du monde : selon le raisonnement de Koestler, le juif, en s’immergeant jusqu’à l’absurde dans l’idéologie sioniste, devenue caricaturale, cessait d’être un être passe-partout, un cosmopolite bon teint, à l’aise dans tous les milieux cultivés de la planète. L’hébraïsation transformait l’immigré juif, cherchant à échapper aux ghettos, aux pogroms ou aux persécutions, en un plouc baraguinant et marginalisé sur une planète dont il n’allait plus comprendre les ressorts. Plus tard, dans les années 70, Koestler rédigera La Treizième Tribu (1976) un ouvrage ruinant le mythe sioniste du “retour”, en affirmant que la masse des juifs russes et roumains n’avaient aucune racine en Palestine mais descendaient d’une tribu turco-tatar, les Khazars, convertie au judaïsme au Haut Moyen Âge. Poser le mythe du “retour” comme fallacieux est l’axiome majeur de la nouvelle tradition “post-sioniste” en Israël aujourd’hui, sévèrement combattue par les droites israéliennes, dont elle ruine le mythe mobilisateur.

Beaucoup de pain sur la planche pour connaître les tenants et aboutissants des propagandes “américanosphériques”

Reste à analyser un chapitre important dans la biographie de Koestler : son attitude pendant la Guerre Froide. Il sera accusé d’être un “agent des trusts” par les communistes français, il adoptera une attitude incontestablement belliciste à la fin des années 40 au moment où les communistes tchèques, avec l’appui soviétique, commettent le fameux “coup de Prague” en 1948, presque au même moment où s’amorcent le blocus de Berlin, métropole isolée au milieu de la zone d’occupation soviétique en Allemagne. Koestler ne sera cependant pas un jusqu’au-boutiste du bellicisme : il s’alignera assez vite sur la notion de “coexistence”, dégoûté par le schématisme abrupt des démarches maccarthistes. Cependant, sa présence, incontournable, dans la mobilisation d’intellectuels “pour la liberté” révèle un continent de l’histoire des idées qui n’a été que fort peu étudié et mis en cartes jusqu’ici. Ce continent est celui, justement, d’un espace intellectuel sollicité en permanence par certains services occidentaux, surtout américains, pour mobiliser l’opinion et les médias contre les initiatives soviétiques d’abord, autres ensuite. Ces services, dont l’OSS puis la CIA, vont surtout tabler sur une gauche non communiste voire anticommuniste, avec des appuis au sein des partis sociaux démocrates, plutôt que sur une droite légitimiste ou radicale. C’est dans cet espace intellectuel-là, auquel Koestler s’identifie, qu’il faut voir les racines de la “nouvelle philosophie” en France et de la “political correctness” partout dans la sphère occidentale, ainsi que des gauches “ex-extrêmes”, dont les postures anti-impérialistes et les velléités auto-gestionnaires ont été dûment expurgées au fil du temps, pour qu’elles deviennent docilement des porte-voix bellicistes en faveur des buts de guerre des États-Unis. Un chercheur allemand a inauguré l’exploration inédite de cet espace : Tim B. Müller dans son ouvrage Krieger und Gelehrte – Herbert Marcuse und die Denksysteme im Kalten Kriege (Humboldt-Universität, Berlin) ; ce travail est certes centré sur la personnalité et l’œuvre du principal gourou philosophique de l’idéologie soixante-huitarde en Allemagne et en France (et aussi, partiellement, des groupes Planète de Louis Pauwels !) ; il relie ensuite cette œuvre philosophique d’envergure et la vulgate qui en a découlé lors des événements de 67-68 en Europe aux machinations des services secrets américains. La personnalité de Koestler est maintes fois évoquée dans ce livre copieux de 736 pages. Par ailleurs, le Dr. Stefan Meining, de la radio bavaroise ARD, et, en même temps que lui, l’Américain Ian Johnson, Prix Pulitzer et professeur à la TU de Berlin, ont chacun publié un ouvrage documenté sur la prise de contrôle de la grande mosquée de Munich par Said Ramadan à la fin des années 50.

En s’emparant des leviers de commande de cette importante mosquée d’Europe centrale, Ramadan, affirment nos 2 auteurs, éliminait de la course les premiers imams allemands, issus des bataillons turkmènes ou caucasiens de l’ancienne Wehrmacht, fidèles à une certaine amitié euro-islamique, pour la remplacer par un islamisme au service des États-Unis, via la personnalité d’agents de l’AMCOMLIB, comme Robert H. Dreher et Robert F. Kelley. Ceux-ci parviendront même à retourner le Grand Mufti de Jérusalem, initialement favorable à une alliance euro-islamique. Les Américains de l’AMCOMLIB, largement financés, éclipseront totalement les Allemands, dirigés par le turcologue Gerhard von Mende, actif depuis l’ère nationale-socialiste et ayant repris du service sous la Bundesrepublik. La mise hors jeu de von Mende, impliquait également le retournement d’Ibrahim Gacaoglu, de l’Ouzbek Rusi Nasar et du Nord-Caucasien Said Shamil. Seuls l’historien ouzbek Baymirza Hayit, le chef daghestanais Ali Kantemir et l’imam ouzbek Nurredin Namangani resteront fidèles aux services de von Mende mais sans pouvoir imposer leur ligne à la mosquée de Munich. L’étude simultanée des services, qui ont orchestré les agitations gauchistes et créé un islamisme pro-américain, permettrait de voir clair aujourd’hui dans les rouages de la nouvelle propagande médiatique, notamment quand elle vante un islam posé comme “modéré” ou les mérites d’une armée rebelle syrienne, encadrée par des talibans (non modérés !) revenus de Libye et financés par l’Émirat du Qatar, pour le plus grand bénéfice d’Obama, désormais surnommé “Bushbama”. Il est temps effectivement que nos contemporains voient clair dans ces jeux médiatiques où apparaissent des hommes de gauche obscurantistes et néo-staliniens (poutinistes !), auxquels on oppose une bonne gauche néo-philosophique à la Bernard-Henri Lévy ou à la Finkelkraut ou même à la Cohn-Bendit ; des mauvais islamistes afghans, talibanistes et al-qaïdistes, mais de bons extrémistes musulmans libyens (néo-talibanistes) ou qataris face à de méchants dictateurs laïques, de bons islamistes modérés et de méchants baathistes, une bonne extrême-droite russe qui manifeste contre le méchant Poutine et une très méchante extrême-droite partout ailleurs dans le monde occidental, etc. Les médias, “chiens de garde du système”, comme le dit Serge Halimi, jettent en permanence la confusion dans les esprits. On le voit : nos cercles non-conformistes ont encore beaucoup de pain sur la planche pour éclairer nos contemporains, manipulés et hallucinés par la propagande de l’américanosphère, du soft power made in USA.

Il ne s’agit donc pas de lire Koestler comme un bigot lirait la vie d’un saint (ou d’un mécréant qui arrive au repentir) mais de saisir le passé qu’il évoque en long et en large pour comprendre le présent, tout en sachant que la donne est quelque peu différente.

► Propos recueillis par Denis Ilmas à Bruxelles, déc. 2011/janv. 2012.

Réflexions sur “Le Zéro et l’Infini” d’Arthur Koestler

La vie d’Arthur Koestler fut loin d’être paisible et monotone. Après avoir abandonné ses études d’ingénieur à la “Haute École Technique” de Vienne, il a émigré vers la Palestine où il a vécu de petits boulots occasionnels. Après ses mésaventures palestiniennes, les éditions Ullstein de Berlin lui offrent un poste de correspondant au Proche Orient, à Paris, puis un poste de journaliste scientifique à Berlin même. Cela durera de 1926 à 1931. Cette période est caractérisée par l’engagement passionné de Koestler pour la cause sioniste. En 1931, il change d’option : il s’engage dans le parti communiste allemand. Pendant la guerre civile espagnole, il écope d’une condamnation à mort et échappe de peu à l’exécution. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il sert brièvement dans les armées française et britannique. Il finit par s’établir à Londres, où il écrira des ouvrages de vulgarisation scientifique. Le 3 mars 1983, il se suicide.

Le roman Le Zéro et l’Infini de Koestler paraît d’abord à Londres en 1940. La figure centrale et fictive de ce roman est un bolchevique de la vieille garde, ancien commissaire du peuple : Roubachov. Il est accusé de « menées contre-révolutionnaires », après que les services secrets soviétiques, les sbires du NKVD, l’aient arrêté et placé en détention. D’après Koestler lui-même, cette figure de fiction est inspirée par les dirigeants bolcheviques réels, et de premier plan, que furent Karl Radek, Nicolas Boukharine et Léon Trotski, qui, tous, en ultime instance, devinrent des victimes des purges staliniennes de la seconde moitié des années 30. En créant le personnage de Roubachov, Koestler a essayé de montrer, de manière exemplative, ce qui se passait dans les prisons du NKVD et d’expliquer comment ce noyau dur des anciens révolutionnaires d’octobre 1917 a pu être liquidé. Roubachov est confronté à 2 autres personnages, ses adversaires tout au long de l’intrigue : Ivanov et Gletkine. Ils représentent 2 générations de bolcheviques. Ivanov, le plus âgé, reçoit l’ordre de convaincre Roubachov de la nécessité de faire des aveux. Bien sûr, Ivanov sait que les crimes imputés à Roubachov sont purement fictifs. Et, malgré cela, il tente de convaincre celui-ci qu’il serait insensé de jouer les martyrs. On ne doit pas transformer le monde en un « bordel sentimental et métaphysique ». La pitié, la conscience, le remords et le doute doivent demeurer des « dérapages répréhensibles ». On ne doit pas abjurer la violence tant qu’il y a du chaos dans le monde. Tout compromis avec sa propre conscience, explique Ivanov au prisonnier, équivaut à de la désertion. Comme l’histoire est a priori immorale, toute attitude qui reposerait sur des décisions morales dictées par la conscience d’un individu, équivaudrait à faire de la politique en s’inspirant des bonnes paroles d’un prêche dominical. Pour cette raison, explique Ivanov, les blessures que ressent Roubachov dans sa propre conscience, au vu des hommes sacrifiés au nom de la « raison de parti », ne sont jamais que des « fictions grammaticales ».

Pour Koestler, cette notion de « fiction grammaticale » doit nous expliquer cette part du moi que l’on ne définit pas comme « logique » mais comme « personnelle ». Or comme ce moi est inexistant pour le parti, mais que la grammaire réclame un substantif pour cette chose, Ivanov nomme cet aspect du « moi » celui de la « fiction grammaticale ». Roubachov, dans cette phase-là de sa détention, est tourmenté par des scrupules moraux, à cause de ses propres manières d’agir d’antan : celles-ci étaient déterminées exclusivement par un schéma de pensée rationnelle et acceptaient en toute conscience les pertes humaines qu’imposait cette rationalité. Ivanov réussit finalement à convaincre Roubachov que les idées, que celui-ci cultive et rumine, relèvent d’une « sentimentalité bourgeoise ». « On n’entendra aucun coq chanter — dit Ivanov — si, objectivement parlant, des individus nuisibles sont liquidés ».

Ivanov conjure alors Roubachov de tirer les « conséquences logiques » de leurs conversations, et obtient du prisonnier que celui-ci se déclare prêt à signer un aveu qui va dans le sens de l’accusation. À partir de ce moment-là du récit, le roman prend une tournure dramatique. Ivanov, qui, lui aussi, est une figure controversée, est accusé d’avoir mené l’enquête sur Roubachov de manière trop négligente : il est alors remplacé par un représentant de la jeune génération de bolcheviques, qui ne connaît pas les compromis. Ivanov est ensuite liquidé.

Gletkine, qui prend la place d’Ivanov, représente, dans Le Zéro et l’Infini, une génération qui agit toujours sans réticence aucune selon la ligne fixée par le parti et qui ne connaît plus personnellement les circonstances vécues par les premiers bolcheviques dans la Russie des Tsars. La liste des crimes supposés que Gletkine présente à Roubachov, est en fait un ramassis d’accusations fantaisistes, dont, en tête, celle d’avoir fomenté un attentat contre le « numéro un », Staline. La volonté de résister, chez Roubachov, est ensuite annihilée par l’application d’une procédure d’audition véritablement éreintante. Au cours de cette longue audition, on apprend pour quels motifs Roubachov doit être sacrifié. « L’expérience nous apprend — explique Gletkine — que l’on doit donner aux masses des explications simples et compréhensibles pour les processus difficiles et compliqués ». Si l’on disait aux paysans que malgré « les acquis de la révolution », ils sont restés fainéants et arriérés, on n’obtiendra rien. Mais si on leur explique qu’ils sont des « héros du travail » et que l’on attribue les maux qui les frappent encore à des saboteurs, alors on obtiendra quelque chose. Gletkine explique alors de manière fort plausible que le parti est régi par le principe que « la fin justifie les moyens ». Le parti attend donc des « vieux bolcheviques » qu’ils se sacrifient. La raison de cette exigence réside dans le fait que la guerre menace l’Union Soviétique. En cas de guerre, s’il y a des mouvements d’opposition, cela peut conduire à la catastrophe. Gletkine déclare alors à Roubachov qu’on lui reproche d’avoir, en liaison avec d’autres opposants, tenté de provoquer une scission au sein du parti. Si son repentir est « vrai », alors Roubachov doit aider le parti à éliminer cette scission. Il s’agit de montrer aux masses que tout opposant est un « criminel ». Après la victoire finale du socialisme, explique Gletkine, la vérité reviendra sans doute à la surface. À ce moment-là, Roubachov et les autres recevront la gratitude qui leur revient. Complètement brisé, Roubachov accepte pour finir de signer des aveux de culpabilité. Deux balles dans la nuque mettent fin à son existence.

Si l’on cherche à évaluer les conséquences des “grandes purges” pour l’Union Soviétique, l’attention se focalise immanquablement sur les successeurs des “vieux bolcheviques”. La nouvelle génération fut celle qui se soumit de manière inconditionnelle au parti. À la fin de la tchistka (de la “purge”), se dresse la pâle figure de l’apparatchik, caractérisée par une « non-identité ». Staline a créé les conditions préalables d’un système de parasites et de pleutres qui n’ânonnaient rien d’autre que les slogans doctrinaires du parti. Sous Staline, le matérialisme cru du marxisme-léninisme est entré dans un processus de perversion, dont l’apogée la plus emblématique fut l’émergence d’une pensée purement immanentiste, érigée au rang de dogme. C’est ainsi, in fine, que Staline a introduit les conditions initiales de l’effondrement final des systèmes sociaux du “socialisme réel” ou, plutôt, de l’égalitarisme radical. L’idée d’un ordre socialiste juste est resté une chimère en Europe orientale, pour laquelle des millions d’hommes ont dû sacrifier leur vie.

L’histoire ne se répète pas. Une tyrannie à la Hitler ou à la Staline ne se présentera plus. Mais il est certainement une chose que le livre de Koestler nous enseigne, et qui reste valable aujourd’hui : il nous montre où nous mène un monde régi par la pleutrerie et la pensée conformiste. Une république qui se vante d’incarner la liberté et la démocratie n’est pas pour autant immunisée contre les tumeurs totalitaires. Il faut donc toujours, dans tous les cas de figure, apprendre à se défendre contre la pleutrerie et le conformisme dès qu’ils se pointent à l’horizon.

► Michael Wiesberg (article paru dans Junge Freiheit n°11/1996, dans la série “Mein Lieblingsbuch” – Folge 6 : “Sonnenfinsternis” von A. Koestler – Chronik der stalinistischen Säuberung / Mon livre favori – 6°partie : “Le Zéro et l’Infini” d’A. Koestler – Chronique des purges staliniennes).

George Orwell

Arthur Koestler (1944)

[Ci-dessous : G. Orwell dans son appartement londonien en 1946 photographié en par M. Lasky]

Ce qui est frappant dans l'histoire de la littérature anglaise de ce siècle, c'est la part prépondérante qu'y ont prise les étrangers — je ne citerai que Conrad, Henry James, Shaw, Joyce, Yeats, Pound et Eliot. Toutefois, si l'on en fait une affaire de prestige national et si l'on se penche sur ce que nous avons apporté aux différents genres littéraires, on s'aperçoit que l'Angleterre ne fait pas trop mauvaise figure tant qu'on laisse de côté tout ce qu'on petit grossièrement étiqueter comme “littérature de combat”. Je pense notamment à ce type d'écrits qu'a suscités la lutte politique européenne depuis l'émergence du fascisme. On peut regrouper sous cette rubrique des romans, des mémoires, des livres de “reportage”, des études sociologiques et de purs et simples pamphlets, tous ayant une origine commune et participant pour l'essentiel du même climat psychologique.

Ce qui est frappant dans l'histoire de la littérature anglaise de ce siècle, c'est la part prépondérante qu'y ont prise les étrangers — je ne citerai que Conrad, Henry James, Shaw, Joyce, Yeats, Pound et Eliot. Toutefois, si l'on en fait une affaire de prestige national et si l'on se penche sur ce que nous avons apporté aux différents genres littéraires, on s'aperçoit que l'Angleterre ne fait pas trop mauvaise figure tant qu'on laisse de côté tout ce qu'on petit grossièrement étiqueter comme “littérature de combat”. Je pense notamment à ce type d'écrits qu'a suscités la lutte politique européenne depuis l'émergence du fascisme. On peut regrouper sous cette rubrique des romans, des mémoires, des livres de “reportage”, des études sociologiques et de purs et simples pamphlets, tous ayant une origine commune et participant pour l'essentiel du même climat psychologique.

Parmi les figures les plus marquantes de ce genre littéraire, on peut citer Silone, Malraux, Salvemini, Borkenau, Victor Serge et Koestler lui-même. Certains écrivent des œuvres de fiction, d'autres non, mais tous ont ceci en commun qu'ils essaient de relater l'histoire contemporaine — plus précisément, l'histoire non officielle, celle qu'on chercherait en vain dans les manuels scolaires et que les journaux déforment à loisir. Tous ont aussi en commun d'être originaires d'Europe continentale. Il serait peut-être exagéré — mais à peine — de dire que chaque fois que paraît dans ce pays un livre traitant du totalitarisme (j'entends un livre qui soit encore lisible 6 mois après sa parution), il s'agit d'un livre traduit d'une langue étrangère. Au cours des 12 dernières années, les auteurs anglais nous ont gratifiés d'une avalanche de textes politiques, mais à peu près rien dans tout cela qui ait un intérêt esthétique, et vraiment fort peu de choses de quelque valeur du point de vue historique. Le Left Book Club, par ex., existe depuis 1936. Parmi tous les livres qu’il a diffusés, combien y en a-t-il dont vous vous rappeliez ne serait-ce que le titre ? L'Allemagne nazie, la Russie Soviétique, l'Espagne, l'Éthiopie, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, etc. — autant de sujets qui n'ont inspiré aux auteurs anglais que de l'habile journalisme, des pamphlets malhonnêtes où la propagande, avalée tout rond, est aussitôt régurgitée à moitié digérée, et de très rares guides et manuels à peu près dignes de foi. Rien qui puisse se comparer à, disons, Fontamara ou Darkness at Noon, parce qu’il n'est pratiquement pas un écrivain anglais qui ait eu l'occasion de connaître le totalitarisme de l'intérieur. En Europe, au cours de la dernière décennie et même avant, les individus originaires de la classe moyenne ont traversé des épreuves auxquelles en Angleterre les ouvriers eux-mêmes n'ont jamais été confrontés. La plupart des écrivains européens que j'ai cités, et des dizaines d'autres qui leur ressemblent, se sont vus contraints d'enfreindre la loi pour avoir la moindre activité politique : certains d’entre eux ont lancé des bombes ou participé à des combats de rues, beaucoup ont connu la prison ou les camps de concentration, ou ont dû passer des frontières sous de faux noms, avec de faux passeports. On ne saurait imaginer le professeur Laski, par ex., s'adonnant à des activités de ce genre. C'est pourquoi il n'existe pas en Angleterre ce qu'on pourrait appeler une “littérature des camps de concentration”. Cet univers particulier créé par les polices secrètes, la censure de l'opinion, la torture, les procès truqués, tout cela est, bien sûr, connu et plus ou moins réprouvé, mais sans qu'on s'en émeuve outre mesure. Si bien qu'en Angleterre il n'existe pratiquement pas d’ouvrages traitant de façon désabusée de l'Union soviétique. Il y a d'un côté ceux qui réprouvent a priori et de l'autre ceux qui admirent béatement, mais aucune attitude intermédiaire. Lors des procès de Moscou, par ex., l'opinion était divisée, mais uniquement sur le fait de savoir si les accusés étaient coupables ou non. Très rares furent ceux qui comprirent que, justifiés ou non, ces procès étaient une horreur sans nom. De même, la réprobation des crimes nazis par l'Angleterre a également été quelque chose de tout à fait abstrait : un robinet qu'on ouvre ou qu'on ferme selon les nécessités politiques du moment. Pour comprendre ces choses-là, il faut pouvoir se mettre dans la peau de la victime, et qu'un Anglais puisse écrire Darkness at Noon est aussi peu vraisemblable qu'un trafiquant d'esclaves écrivant La Case de l'oncle Tom.

Les écrits publiés de Koestler tournent en fait tous autour des procès de Moscou. Leur thème principal est celui de la décadence des révolutions due aux effets corrupteurs du pouvoir ; mais la nature particulière de la dictature exercée par Staline a conduit Koestler à adopter une position finalement assez peu éloignée du conservatisme pessimiste. Je ne sais pas exactement combien il a écrit de livres en tout. De nationalité hongroise, il a écrit ses premiers livres en allemand ; 5 titres sont parus en Angleterre : Spanish Testament, The Gladiators, Darkness at Noon, Scum of the Earth et Arrival and Departure. Tous ces ouvrages traitent du même sujet et il n'en est aucun où l'on échappe pendant plus de quelques pages à une atmosphère de cauchemar. Sur les 5 livres cités, 3 se déroulent entièrement ou presque entièrement en prison.

Dans les premiers mois de la guerre civile espagnole, Koestler était le correspondant en Espagne du News Chronicle. Fait prisonnier au début de 1937, quand les fascistes se sont emparés de Malaga, il faillit être fusillé sans autre forme de procès, puis passa plusieurs mois emprisonné dans une forteresse, entendant chaque nuit le bruit des salves lorsqu'une nouvelle fournée de détenus républicains était exécutée et se trouvant â tout moment en grand danger d'y passer lui-même. Ce n'était pas une aventure fortuite qui “aurait pu arriver à n'importe qui”, mais la conséquence obligée d'un mode de vie. Un individu indifférent à la politique ne se serait jamais trouvé en Espagne à ce moment-là, un observateur plus prudent aurait quitté Malaga avant l'arrivée des fascistes et un journaliste anglais ou américain aurait été traité avec plus d'égards. Le livre que Koestler a consacré à cet épisode, Spanish Testament, contient des passages remarquables mais, indépendamment du caractère décousu inhérent à tout reportage, il est par endroits résolument mensonger. Évoquant la prison, Koestler dépeint fort bien son atmosphère de cauchemar — ce genre de description étant devenu, en quelque sorte, sa marque de fabrique — mais le reste du livre est trop empreint de l'orthodoxie Front populaire de l'époque. Un ou 2 passages semblent même avoir été fabriqués pour les besoins du Left Book Club (1). À l'époque, Koestler était membre du parti communiste, ou l'avait quitté depuis peu, et les problèmes politiques posés par la guerre civile étaient si complexes qu'il était impossible à un communiste d'écrire honnêtement sur la lutte qui se déroulait au sein du camp gouvernemental. La grande faute de la quasi-totalité des auteurs de gauche depuis 1933 est d'avoir voulu être antifascistes sans être en même temps antitotalitaires. En 1937, Koestler l'avait compris mais il ne se sentait pas libre de le dire. Il fut à 2 doigts de le dire — il le dit, en fait, bien qu'ayant mis un masque pour cela — dans son livre suivant, The Gladiators, qui fut publié un an avant la guerre et qui, bizarrement, n'attira guère l'attention.

The Gladiators est un ouvrage qui, d'une manière, laisse le lecteur insatisfait. C'est l'histoire de Spartacus, le gladiateur thrace qui, vers 65 avant JC, prit la tête d'une révolte d'esclaves en Italie. Tout livre écrit sur un tel sujet est immédiatement desservi par la comparaison, écrasante, avec Salammbô. De nos jours, il serait pratiquement impossible d'écrire un livre comme Salammbô, à supposer même qu'on ait le talent nécessaire. Car ce qu'il y a d'admirable dans Salammbô, plus encore que la minutie des descriptions, c'est son caractère impitoyable. Flaubert pouvait se transporter par la pensée dans le climat de cruauté, implacable de l'Antiquité parce que, vers le milieu du XIXe siècle, on avait encore la sérénité d'esprit nécessaire. On avait le temps de voyager dans le passé. Aujourd'hui, le présent et l'avenir sont trop terrifiants pour qu'on puisse s'en abstraire, et quand on s'intéresse à l'histoire, pour en tirer des enseignements sur notre époque. Koestler fait de Spartacus une figure allégorique, une version primitive du dictateur prolétarien. Alors que Flaubert avait su, par un patient effort d'imagination, rendre ses mercenaires authentiquement préchrétiens, sous son travestissement, son Spartacus n'est qu'un homme d'aujourd'hui. Mais cela n'aurait aucune importance si Koestler était pleinement conscient de tout ce qu'implique son allégorie. Les révolutions finissent toujours par mal tourner — voilà la thèse centrale du livre. C'est lorsqu'il s'agit d'expliquer le pourquoi de ce phénomène que l'auteur hésite, et cette incertitude s'insinue dans le récit, rendant les principaux personnages énigmatiques et irréels. Pendant plusieurs années, les esclaves révoltés ne remportent que des victoires. Leur nombre atteint 100.000, ils ravagent de vastes territoires dans le sud de l'Italie, certains mettent en déroute les unes après les autres les troupes envoyées contre eux, ils font alliance avec les pirates, qui raient alors les maîtres de la Méditerranée, et pour finir entreprennent d'édifier une ville à eux, la Cité du Soleil. Dans cette ville, les êtres humains seront libres et égaux, et surtout heureux : plus d'esclavage, ni d'injustice, de famine, de châtiments corporels, d'exécutions. On retrouve là le rêve d'une société juste qui semble hanter depuis la nuit des temps l'imagination humaine : tantôt il s'agit du royaume des cieux ou d'une société sans classes, tantôt d'un âge d'or qui a jadis existé et que nous avons laissé se perdre. Naturellement, ce grand projet échoue. À peine ont-ils formé une communauté que leur vie se révèle tout aussi injuste, laborieuse et marquée par la peur que toute autre. Jusqu'à la croix, symbole de l'esclavage, qui doit être remise en usage pour châtier les malfaiteurs. Le tournant décisif est pris quand Spartacus se voit contraint de crucifier 20 de ses plus vieux et fidèles partisans. Après quoi, la Cité du Soleil est condamnée, les esclaves se divisent en petits groupes vaincus l'un après l'autre, les 15.000 derniers révoltés étant faits prisonniers et tous crucifiés en même temps.

La principale faiblesse de ce livre réside dans le fait que les mobiles de Spartacus ne sont jamais clairement exposés. Le juriste romain Fulvius, qui se joint à la révolte et s'en fait le chroniqueur, évoque le dilemme bien connu de la fin et des moyens. On n'arrive à rien si l'on n'est pas résolu à faire usage de la force et de la ruse, mais on dénature ainsi les buts qu'on s'était fixés. Spartacus, toutefois, n'est pas décrit comme un homme avide de pouvoir, ni d'ailleurs non plus comme un visionnaire. Il est mû par une force obscure qui reste pour lui mystérieuse, et il lui arrive souvent de se demander s'il ne ferait pas mieux d’abandonner toute cette aventure pour aller se réfugier à Alexandrie pendant qu'il en est encore temps. Quoi qu'il en soit, la république des esclaves est davantage minée par l'hédonisme que par la lutte pour le pouvoir. Les esclaves ne sont pas satisfaits de leur liberté parce qu'ils doivent encore travailler, et la rupture finale est provoquée par les esclaves les plus turbulents et les moins civilisés, pour la plupart des Gaulois et des Germains, qui continuent à se conduire en bandits après que la république a été établie. Il se peut que les choses se soient réellement passées ainsi — nous en savons évidemment très peu sur les révoltes d'esclaves de l'Antiquité — mais en attribuant la destruction de la Cité du Soleil à l'impossibilité d'empêcher Crixus le Gaulois de piller et de violer, Koestler a hésité entre l'allégorie et le récit historique. Si Spartacus avait été le prototype du révolutionnaire moderne — et c'est manifestement ce qu'il est censé être —, il aurait dû se heurter à l'impossibilité de concilier le pouvoir et la justice. Or, tel qu'on nous le présente, il apparaît plutôt comme un personnage passif, qui subit plus qu'il n'agit, et par moments peu convaincant. Si le récit est en partie raté, c'est parce que la question centrale de la révolution a été éludée, ou du moins laissée sans solution.