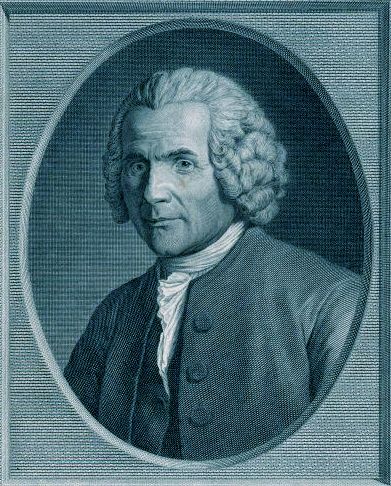

Rousseau

La faute à Rousseau... L'occident vit aujourd'hui, qu'il le veuille ou non, autour des grandes questions lancées au XVIIIe siècle par le philosophe genevois Jean Jacques Rousseau. Le génie de cet homme réside non seulement dans la variété des thèmes de sa réflexions (de l'histoire au droit constitutionnel, en passant par l'art et la psychologie des cultures) mais aussi et surtout dans la nombreuse postérité que nous pouvons encore observer de nos jours, de la gauche socialiste à la droite libérale. Au fond, personne ne peut faire sérieusement l'impasse sur les grandes valeurs idéologiques du rousseauisme. Pour ou contre, mais jamais indifférent...

L'occident vit aujourd'hui, qu'il le veuille ou non, autour des grandes questions lancées au XVIIIe siècle par le philosophe genevois Jean Jacques Rousseau. Le génie de cet homme réside non seulement dans la variété des thèmes de sa réflexions (de l'histoire au droit constitutionnel, en passant par l'art et la psychologie des cultures) mais aussi et surtout dans la nombreuse postérité que nous pouvons encore observer de nos jours, de la gauche socialiste à la droite libérale. Au fond, personne ne peut faire sérieusement l'impasse sur les grandes valeurs idéologiques du rousseauisme. Pour ou contre, mais jamais indifférent...

L'ouvrage de Jacques Julliard, historien, éditorialiste au Nouvel Observateur et directeur à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, tombe à pic à une période où le retour des valeurs libérales et les prédictions répétées d'une “fin des idéologies” semblent converger vers une normalisation terrifiante des cerveaux européens. La nombreuse et souvent divergente descendance des lecteurs de Rousseau retient pourtant que la part du politique et des valeurs qui organisent la cité ne sont ni neutres ni scientifiques mais idéologiques et arbitraires. Ce que ces thuriféraires ou ses critiques ont fort bien reconnus.

Le discours rousseauiste charrie en effet un certain nombre de valeurs aussi fondamentales dans les débats politiques du XIXe et du XXe siècle que l'idéologie du contrat social, la notion de souveraineté du peuple, l'omnicompétence du politique et le rôle actif et volontariste de l’État dans la vie des nations...

Toutes ces valeurs furent à la source d'idéologies très contradictoires les unes par rapport aux autres. Julliard analyse chacune d'entre elles avec précision et objectivité. Du jacobinisme au libéralisme bourgeois de Bastiat et Benjamin Constant, du socialisme étatique et terroriste de Blanqui au socialisme mutuelliste des Proudhoniens de la fin du XIXe siècle, de nombreux courants de pensée se sont plus ou moins explicitement référés à l’œuvre de JJR. Julliard intègre même dans cette postérité une partie non négligeable de la pensée traditionaliste et contre-révolutionnaire de Lamennais à Bonald. Il est intéressant de noter que, quelque soit par ailleurs les critiques féroces de ce dernier à l'égard de Rousseau, considéré par les monarchistes comme le père spirituel de la Révolution de 1789, il y a chez eux 2 attitudes marquées par un intérêt certain pour le discours de l'auteur du Contrat Social. D'ailleurs cette attitude ambigüe s'appuie aussi pour une bonne part sur l'aspect protéiforme de la pensée du citoyen genevois. Ces contradictions dans le discours rousseauiste furent d'ailleurs parfaitement intégrées dans sa pensée, toute mouvante et évolutive. En fait, Rousseau fut en permanence soucieux de tenir un compte exact des réalités historiques et géographiques propres à chaque peuple pris en soi. Si Montesquieu tenait pour déterminant dans le mode d'organisation politique d'un peuple le critère du climat, Rousseau fut le premier à conceptualiser avec intelligence le critère démographique. Ne croyant pas un instant à l'obligation, pour un mode d'organisation politique, de se ranger dans une des 3 catégories fondamentales définies par Aristote, il tenait un compte aussi rigoureux que précis des déterminants (relatifs) de la géographie, du nombre des citoyens installés sur le territoire national et des traditions locales propres à cette communauté étudiée. Les projets de constitution pour la Corse et la Pologne reflètent ce souci.

La fécondité de la pensée rousseauiste, trop souvent schématisée par ses pseudo-partisans républicains et ses adversaires réactionnaires (l'école contre-révolutionnaire du XIXe siècle et les intellectuels maurrassiens du XXe), explique aussi pour une part l'influence de cette pensée dans la genèse idéologique du jacobinisme.

Parce que le jacobinisme constitue l'essence même de la révolution politique de 1789, on ne peut pas faire l'impasse de ses racines idéologiques. L'Occident moderne est un avatar monstrueux du jacobinisme, issu lui-même pour une part de l'esprit du classicisme français. Le discours rousseauiste, en particulier sa référence constante à la notion de volonté générale et à la souveraineté populaire qui en est le corollaire, a inspiré la création de ce modèle typique du régime moderne.

Pourtant, on ne peut attribuer la totale paternité de ce modèle à Jean-Jacques Rousseau. La notion de communauté populaire que le jacobinisme a extrait des principes rousseauistes pouvait évoluer dans des directions fort contradictoires.

1) Une évolution totalitaire, où le peuple apparaît comme une collection arithmétique d'individus doués de raison. Le jacobinisme, appuyé sur une conception rationnelle et atomisante du citoyen, où la volonté générale ne tolère aucune forme d'association entre ces derniers. L’État face à l'individu-citoyen.

2) Une évolution démocratique, notamment sous sa forme bourgeoise, où la souveraineté du peuple est déléguée à une minorité représentative. Il s'agit du modèle de démocratie représentative que les jacobins (à l'exception de la constitution de 1793 jamais appliquée) favorisèrent tout au long du XIXe siècle.

Enfin, 3) la démocratie dite directe, considérée par les mêmes jacobins comme anormale et historiquement condamnée. Autant de conceptions qui sont toutes issues de la matrice rousseauiste. Le jacobin, magnifiquement décrit par l'historien Hippolyte Taine dans ses Origines de la France contemporaine, crée alors le suffrage censitaire, interdit toute association professionnelle, combat comme obscurantistes les cultures provinciales. Tous ces actes ayant pour finalité la création d'un “homme nouveau”, d'un homme sans racines, formé selon la pédagogie idéologique de l'école républicaine ; en somme, l'homme de la modernité...

J. Julliard a su avec beaucoup de clarté et de références nous décrire cette descendance de JJR. Nous pouvons pourtant regretter une conclusion peu explicite. La problématique de la représentation est très légèrement abordée. Évoquer les blocages face aux formes traditionnelles de la représentation (parlementaire, syndicale, etc.) ne résout en rien la question. Il manque un discours global et cohérent sur les structures nécessaires et historiques d'une nouvelle démocratie, une démocratie organique qui prendrait en compte et la dimension communautaire nationale et la dimension intra-communautaire. Le livre de Julliard peut nous aider à y réfléchir.

♦ Jacques Julliard, La faute à Rousseau : essai sur les conséquences historiques de l'idée de souveraineté populaire, Seuil, 1985.

► Ange Sampieru, Vouloir n°25/26, 1986.

- Relire Rousseau (A. de Benoist)

- Rousseau Studies

- Revue Études JJR

Jean-Jacques Rousseau :

souveraineté populaire et nationalisme aux origines du fascisme ?

Réflexions sur les thèses de Noel O'Sullivan

Le nationalisme français des origines dans lequel, si l'on en croit le professeur Sternhell, le fascisme plonge ses racines n'a pas été tendre avec Rousseau pas plus qu'avec Kant : Maurras et la Revue d'Action Française ont repris contre Rousseau les sarcasmes de Voltaire et les Cahiers du Cercle Proudhon, expérience “fasciste” avant l'heure (1), à laquelle participèrent des hommes venus du syndicalisme révolutionnaire (dont Édouard Berth) et du nationalisme intégral, n'ont pas épargné non plus le malheureux Rousseau, père présumé de la “démocratie”, en reprenant contre lui les attaques de Proudhon (2). Les fascistes, et parmi eux tout particulièrement l'Espagnol José-Antonio, reprirent à leur compte la polémique anti-rousseauiste des maurrassiens. Barrès, de son côté, s'en prenait au « kantisme de nos universités », au “kantisme” d'un Bourdeiller qui transformait les jeunes Lorrains en déracinés en leur enseignant des vérités et une morale universelles (3).

Le nationalisme français des origines dans lequel, si l'on en croit le professeur Sternhell, le fascisme plonge ses racines n'a pas été tendre avec Rousseau pas plus qu'avec Kant : Maurras et la Revue d'Action Française ont repris contre Rousseau les sarcasmes de Voltaire et les Cahiers du Cercle Proudhon, expérience “fasciste” avant l'heure (1), à laquelle participèrent des hommes venus du syndicalisme révolutionnaire (dont Édouard Berth) et du nationalisme intégral, n'ont pas épargné non plus le malheureux Rousseau, père présumé de la “démocratie”, en reprenant contre lui les attaques de Proudhon (2). Les fascistes, et parmi eux tout particulièrement l'Espagnol José-Antonio, reprirent à leur compte la polémique anti-rousseauiste des maurrassiens. Barrès, de son côté, s'en prenait au « kantisme de nos universités », au “kantisme” d'un Bourdeiller qui transformait les jeunes Lorrains en déracinés en leur enseignant des vérités et une morale universelles (3).

Apparemment donc, rien n'est plus éloigné de l'univers intellectuel du fascisme que la pensée d'un Rousseau ou celle d'un Kant. Pourtant, pour Noel O'Sullivan (Fascism, J.M. Dent & Sons, London and Melbourne, 1983), Rousseau et Kant sont d'une certaine façon à l'origine du phénomène fasciste ! Noel O'Sullivan définit en effet le fascisme comme l'avant-dernière manifestation, avec le communisme, d'une tradition politique “activiste” européenne dont Rousseau (et éventuellement Kant) serait le père (4).

Noel O'Sullivan oppose le style politique activiste à un style politique limité, étroitement lié au développement du concept d'État depuis la fin de l'ère médiévale (le style politique activiste étant lié, lui, à la notion de “mouvement”). Parmi les caractéristiques de ce style limité, l'auteur cite :

- la loi conçue comme seul lien social (dans la tradition activiste, c'est un tout commun exprimé dans une idéologie qui tient lieu de lien social) ;

- la distinction entre la vie publique et la vie privée, entre l'État et la Société (dans la conception activiste, la politique devient une activité totale. Il n'y a pas d'existence apolitique de la société ou de l'individu qui, de sujet, se transforme en citoyen ou militant) ;

- le pouvoir y est toujours objet de suspicion (dans la conception activiste, le pouvoir n'est plus pensé comme intrinsèquement suspect — pervers — et les garanties constitutionnelles contre son abus sont ignorées) ;

- l'État est pensé comme une unité territoriale particulière, produit de l'histoire (le style activiste s'oppose à l'ordre international établi pour des raisons d'ordre idéologique; le plus souvent, il allie le messianisme révolutionnaire à une volonté d'expansion nationale).

Noel O'Sullivan situe les origines du style politique activiste dans la dernière partie du XVIIIe siècle. Alors apparurent :

- une nouvelle théorie sur l'origine et la nature du Mal et une nouvelle conception de la politique ; celle-ci est désormais conçue comme une croisade activiste contre le Mal et n'a plus pour objet essentiel d'assurer la paix et la prospérité. Depuis Rousseau, on ne considère plus le Mal comme une part intrinsèque de la condition humaine — l'homme est né innocent et libre — mais comme une conséquence de l'ordre (social) établi. Ainsi se dessine une rupture avec le pessimisme anthropologique chrétien qui est à la base de la tradition politique médiévale, voire absolutiste, puis contre-révolutionnaire (Bonald, de Maistre, Donoso Cortès).

- la doctrine de la souveraineté populaire : la légitimité, désormais, réside dans le peuple, vient “d'en bas” (mais s'exprime le plus souvent d'une manière extra-constitutionnelle et extra-parlementaire). La conception du “peuple” peut varier : il peut s'agir du Tiers-État (c'est-à-dire de la classe moyenne) opprimé par les aristocrates et les prêtres, ou du prolétariat exploité par la bourgeoisie capitaliste, ou encore de la Nation dominée par l'étranger ou menacée par l'ennemi extérieur et “l'ennemi intérieur” (Juifs, Francs-Maçons, etc.).

- une nouvelle conception de la liberté : la liberté pour les partisans du style politique limité (Locke) concernait la relation purement extérieure entre les différents sujets et entre les sujets et leur gouvernement ; la liberté signifiait alors la sécurité pour les personnes et leurs propriétés. Avec Kant et Rousseau, une nouvelle conception de la liberté apparaît à la fin du XVIIIe siècle : la liberté comme réalisation de soi (dans la soumission à l'impératif catégorique ou à la volonté générale. La “vraie liberté” dans la soumission inconditionnelle à la volonté générale chez Rousseau évoque la “vraie liberté” chez Hobbes, conçue dans la soumission inconditionnelle au souverain — monarque ou assemblée — nécessaire si l'on veut éviter le retour à l'état de nature où les personnes et les biens seraient la proie des “loups”) mais aussi la liberté comme sacrifice de soi.

Cette conception intérieure de la liberté devient affirmation et lutte contre le monde extérieur. Ainsi, pour Robespierre, la liberté dont la fin est la “vertu”, réalisation de soi, requiert la terreur contre les ennemis de la liberté (Rousseau n'écrivait-il pas déjà que celui qui ne voulait pas être libre, c'est-à-dire se soumettre à la volonté générale, il fallait le forcer à la liberté ?). Le terrorisme et la guerre accompagnent nécessairement, si l'on en croit Noel O'Sullivan, une telle conception de la liberté.

Dans le style politique activiste fondé sur le sacrifice de soi, la politique devient prioritairement une “affaire” de jeunes (O'Sullivan de citer Jeune Italie de Mazzini — il aurait pu citer aussi les Burschenturner allemands).

Autre caractéristique du “style activiste” : le volontarisme ou la croyance en la capacité illimitée qu'a la volonté humaine, particulièrement celle d'un homme ou de certains hommes (une élite), de transformer l'ordre social et l'homme du commun lui-même.

Au terme de cette démonstration, dont on voudra bien excuser le caractère énumératif, il apparaît que le fascisme fut « the most extreme, ruthless and comprehensive expression of the new activist style of politics, which the western world has yet experienced » (p. 41 et 84). Autrement dit, le fascisme poussa la logique de l'activisme à son terme.

Noel O'Sullivan qualifie le fascisme de « politique théâtrale » et attribue la paternité de cette politique à Rousseau.

En effet, dans Le contrat social, Rousseau rejette le style politique limité (qui, à son époque, caractérise aussi bien le despotisme éclairé que l'absolutisme !) parce qu'il ne connait pas l'engagement des masses (fût-ce de masses numériquement limitées comme le préconisaient les bourgeois libéraux des débuts du XIXe siècle, limitées par la propriété et les “capacités”) et parce que son objectif est d'assurer la paix et la prospérité (ainsi le despotisme éclairé qui repose sur l'intervention économique de l'État). Ces États, constate Rousseau, courent à leur perte en ne créant pas ce sens de la solidarité ou de l'unité spirituelle, qui est la caractéristique d'un peuple grand et libre, et corrompent leurs sujets en ne leur inspirant pas le désir de se sacrifier dans des actes héroïques sans lesquels la vie est dénuée de toute dignité. Rousseau, dans ses Considérations sur le gouvernement de Pologne cherche à compléter Le contrat social par une théorie de l'activisme politique destinée à transformer les membres d'un État de sujets passifs en citoyens actifs et vertueux, amoureux de leur État et de leur Patrie : ainsi l'État pourrait-il acquérir cette unité spirituelle qui le renforcerait et renforcerait donc la liberté collective et l'existence humaine pourrait enfin acquérir ce sens et cette dignité qui lui manquent grâce à l'héroïsme et au dévouement à la Patrie.

Pour cela, Rousseau préconisait, outre la suppression de la distinction traditionnelle entre la vie privée et la vie publique (la politique devenant une activité totale), un système d'éducation publique sous le contrôle direct de l'État, la part la plus importante de cette éducation consistant en une éducation physique collective (l'inspiration lacédémonienne est ici manifeste) ; la soumission des groupes sociaux et des intérêts particuliers à la volonté générale. Autre trait marquant : le refus des institutions représentatives : Rousseau prônait un style politique théâtral reposant sur des spectacles publics (jeux, fêtes, cérémonies) qui permettrait une large participation des masses en même temps qu'une identification de celles-ci à la Patrie et à l'État, en somme, une manière de démocratie directe. Ces techniques destinées à assurer la “nationalisation des masses” et la “socialisation de l'individu”, d'abord appliquées en France pendant la Révolution, seront, après la normalisation opérée par l'Empire, récupérées par les nationalistes allemands Jahn et Arndt (5) et leurs disciples, les Burschenturner, puis par le national-socialisme et le IIIe Reich (bien qu'Hitler dira à Rauschning s'être inspiré de ses adversaires sociaux-démocrates, sans mentionner ses précurseurs nationalistes) (6). En Italie, les idées de Rousseau seront reprises par Mazzini et puis, après la Grande Guerre, mises en pratique par d'Annunzio à Fiume (lors de la Régence du Carnaro) et bien sûr par le fascisme.

À ceux qui, malgré ces prémisses, s'étonneront encore de voir Rousseau transformé en créateur du fascisme, Noel O'Sullivan concède que l'influence de Rousseau sur le fascisme ne fut pas directe : le fascisme procéda en effet à une révision du style activiste en substituant un “activisme dirigé” à “l'activisme spontané” des origines (7).

Cette révision de l'activisme fut entamée lors de la dernière décennie du XIXe siècle. À cette époque se fit jour l'idée qu'un mouvement activiste ne pouvait reposer entièrement sur la spontanéité des masses mais devait encadrer et diriger les masses d'en haut (8). Le fascisme devait réduire cet activisme dirigé à 3 éléments : le chef, le mouvement, le mythe qui met les masses en mouvement (p. 114).

Déjà chez Rousseau (qui entrevoit dans ses Considérations sur le gouvernement de Pologne, la nécessité d'un législateur de la trempe d'un Moïse, d'un Lycurgue et d'un Numa) (9) apparaît un certain pessimisme à l'égard des masses. Mais c'est surtout après 1848/49 que la désillusion gagne les milieux activistes : en France, avec Napoléon III, une dictature plébiscitaire fondée sur l'appel direct aux masses clôt la Révolution de 1848 et restaure un régime d'“Ordre” ; la Commune de 1871, qui est un échec, laisse la place à la IIIe République et à ses politiciens opportunistes. En Italie et en Allemagne, l'unité nationale (inachevée) fut le fait non des masses mais, au-dessus d'elles, de la diplomatie traditionnelle d'un Cavour et d'un Bismarck (10).

L'impuissance historique des masses à réaliser l'idéal activiste donne alors naissance à la théorie des élites (Pareto, Mosca et Michels) et à la “psychologie des foules” de Le Bon dont on peut dire qu'elles inspirèrent aussi bien Lénine (Que Faire ?) et Sorel (Réflexions sur la violence), qui entamèrent une révision révolutionnaire du marxisme en rejetant le kautskysme, qu'Hitler (Mein Kampf) qui entama une révision révolutionnaire du nationalisme völkisch alors pris dans les rets du conservatisme allemand (11).

Pour Lénine, les sociaux-démocrates ne doivent pas s'attendre à un soulèvement prolétarien spontané. Aussi préconise-t-il la création d'une élite de révolutionnaires professionnels. Pour Sorel, l'utopie, construction intellectuelle, n'est génératrice que de révoltes ; seul le mythe peut conduire les masses à la révolution. Aussi Sorel propose-t-il au prolétariat le mythe de la grève générale. Quant à Hitler, il met la propagande diffusée par une organisation de combat au service de l'idéologie völkisch, du mythe racial proposé aux masses allemandes. Hitler applique les recettes de Le Bon : Le Bon ne décrit-il pas le chef qui, ayant suffisamment de “prestige” (de charisme) et connaissant la psychologie des foules et ses lois, saura manipuler les masses ?

O'Sullivan montre enfin l'importance de la Grande Guerre et de ses suites dans le triomphe de l'activisme dirigé sur l'activisme spontané : le putsch bolchevik appuyé sur les thèses de Rosa Luxemburg, écrasé par les Corps-Francs, la marche sur Rome, prouvent dans l'immédiat après-guerre la supériorité de l'activisme dirigé sur la spontanéité des masses.

Mais la Grande Guerre a montré aussi l'impact du mythe national sur les masses et fourni aux activistes un modèle d'organisation calqué sur l'armée. Mussolini et ses amis d'extrême-gauche retiendront la leçon !

Noel O'Sullivan rompt avec l'analyse idéologique classique du fascisme qui fait de celui-ci l'héritier d'une réaction contre le XVIIIe siècle, portée en France par le maurrassisme (version Nolte : Le fascisme dans son époque, tome I), ou née de la rencontre du maurrassisme et du sorélisme (cf. Sternhell, La droite révolutionnaire) : cette hostilité au XVIIIe siècle se manifestait en Allemagne dans le courant du “pessimisme culturel” (Kulturpessimismus) puis dans la Révolution conservatrice auxquels de nombreux auteurs attribuent une responsabilité importante dans la naissance de l'idéologie nazie (selon Jean-Pierre Faye, auteur de Langages totalitaires, le langage de la Révolution conservatrice a rendu acceptable le langage hitlérien de l'extermination).

En revanche, le livre d'O'Sullivan n'est pas sans rapports avec Les origines de la démocratie totalitaire écrit par J-L. Talmon (Calmann-Lévy, 1966). Dans ce livre, l'auteur oppose la démocratie (empirique) libérale à la “démocratie” (messianique) totalitaire qui conduit au communisme, l'une et l'autre plongeant leurs racines dans la pensée du XVIIIe siècle individualiste et rationaliste. La démocratie totalitaire qui « ne reconnaît basiquement qu'un seul plan d'existence, le plan politique », qui ne conçoit la liberté « qu'à travers la poursuite et la réalisation d'un but collectif absolu » (p. 12) évoque par plus d'un trait le style activiste décrit par O'Sullivan. Talmon oppose ensuite le totalitarisme de droite (le fascisme) au totalitarisme de gauche, pourtant assez proches l'un de l'autre : le totalitarisme de gauche ne conçoit-il pas le citoyen idéal sur le modèle spartiate ou romain comme « superbement libre tout en étant un prodige de discipline ascétique. Membre à part égale de la Nation souveraine, il n'a de vie ni d'intérêts extérieurs au destin collectif » (p. 22). Talmon donne d'ailleurs aux totalitarismes de droite et de gauche un même ancêtre : Rousseau.

Ainsi Talmon croit discerner, dans Le contrat social, « la transformation de la pensée de Rousseau, qui passe du rationalisme individualiste au collectivisme de type organique et historique. L'être connaissant qui veut librement être transformé en produit de l'enseignement et du milieu ambiant d'abord, puis, passé les traditions, en produit du milieu ambiant et, pour finir de l'esprit national. De la même manière, l'idée et l'expérience patriotiques font passer la volonté générale, vérité à découvrir, dans le fonds commun, avec toutes les particularités qu'il comporte. C'est à ce point que l'apport de Rousseau se dédouble pour influencer 2 courants ; d'une part, la tendance individualiste nationaliste et éventuellement collectiviste de gauche, et, d'autre part, l'idéologie nationaliste irrationnelle de droite, avec ses affinités pour le romantisme politique allemand de Fichte, Hegel, Savigny. Le passage au rationalisme a lieu dans les Considérations sur le gouvernement de Pologne (p. 345). Le propos de Talmon rejoint ici celui de Noel O'Sullivan.

Noel O'Sullivan ne croit pas que le fascisme ait été un regrettable accident dans l'histoire européenne et place résolument le fascisme dans une tradition politique européenne activiste dont il ne serait qu'une des manifestations parmi les plus radicales. Malgré sa pertinence, la thèse d'O'Sullivan apparaît insuffisante : peut-on mettre dans le même sac les nationalismes populaires libéraux et démocratiques du XIXe siècle, les divers socialismes, le radicalisme patriotique et républicain français, le bolchévisme et les fascismes sous prétexte qu'ils partagent une même conception activiste de la vie (politique) ? N'est-ce pas là nier la spécificité idéologique et institutionnelle de chacun de ces phénomènes ?

Noel O'Sullivan ne néglige certes pas l'étude de la Weltanschauung fasciste mais, à son sens, il n'y a pas réellement de projet sous-tendu par une idéologie fasciste, ou alors il ne s'agit que d'un masque : l'idée selon laquelle le fascisme réaliserait l'union du nationalisme et du socialisme, idée défendue par Georges Valois en 1926 et par Meinecke en 1946, ne rend pas la dimension du fascisme selon O'Sullivan (une telle union est-elle d'ailleurs propre au fascisme) ? Le fascisme a-t-il réalisé dans la théorie et dans les faits cette union ? Et de quel nationalisme, de quel socialisme s'agit-il ici ?

Pour l'auteur, qui reprend à son compte les assertions de Rauschning sur l'hitlérisme et de Megaro sur le fascisme italien, le fascisme est un pur dynamisme qui tend à mobiliser les masses de manière permanente sans leur assigner de buts précis. Les traits de la Weltanschauung fasciste entrent parfaitement dans ce cadre : un corporatisme instrumental destiné à encadrer les masses et non à résoudre la question sociale, une conception de la révolution permanente produit paradoxal d'un conservatisme radical, le führerprinzip qui évite au fascisme les débats internes d'ordre idéologique, la mission messianique de la Nation fasciste dont les linéaments ont été dessinés en Italie par Mazzini et en Allemagne par les radicaux du Parlement de Francfort, l'autarcie.

La thèse de Noel O' Sullivan traduit une méfiance anglo-saxonne envers la tradition politique européenne qui, née de la Révolution française, prend ses distances avec les Révolutions anglaises et américaine et la pensée whig d'un Locke ; qui met l'accent sur le pouvoir et non sur le détachement bourgeois vis-à-vis du pouvoir (dans le lexique politique européen du XIXe siècle, le terme “libéral” ou “libéral-démocratique” désigne l'exigence de libertés politiques qui permettent l'engagement du citoyen, non son retrait dans la sphère privée), dont les fondements sont souvent laïques c'est-à-dire indifférents aux considérations morales (dans le monde anglo-saxon, les fondements de l'action politique sont exclusivement moraux). Cette tradition politique européenne ne peut produire selon les Anglo-Saxons que le totalitarisme, communiste ou fasciste.

► Thierry Mudry, « Noël O'Sullivan et les racines rousseauistes et kantiennes du fascisme » in Généalogie du fascisme français, Idhuna, Genève, 1986.

• Notes :

- (1) Dans Combat (février 1936, n°2), Pierre Andreu décrit sous le titre “fascisme 1913” l'expérience des Cahiers.

- (2) Par ex., dans un article intitulé « Rousseau jugé par Proudhon » sont abondamment cités des passages de La Justice dans la Révolution et dans l'Église dans lesquels Rousseau est qualifié par Proudhon de « premier de ces femmelins de l'intelligence... » (Cahiers du Cercle Proudhon, 3ème et 4ème cahiers, mai-août 1912, p. 105 à 108).

- (3) Cf. Les Déracinés et les Scènes et doctrines du Nationalisme.

- (4) Dernière manifestation en date de cette tradition : le terrorisme des Brigades Rouges, de la Fraction Armée Rouge et d'Action Directe.

- (5) L'idéal humain de Jahn et Arndt (des citoyens allemands héroïques dévoués au Bien Comun, des Germains aux mœurs pures et simples) tout autant que leur idéal politique activiste les rapprochaient de Jean-Jacques.

- (6) Sur l'Allemagne, l'ouvrage de référence est The nationalization of the masses de George Mosse (1975).

- (7) Comme exemples d'activisme spontané, on peut citer les Girondins et les anarchistes, les uns et les autres victimes de l'activisme dirigé, discipliné, de leurs concurrents montagnards et bolcheviks. Dès la révolution française, l'activisme dirigé semble apparaître sous la Terreur, puis chez les conspirateurs babouvistes dont l'héritage passe avec Buonarroti aux sociétés secrètes révolutionnaires du XIXe siècle : une élite de conspirateurs doit préparer la chute des tyrans (carbonarisme, voire blanquisme).

- (8) À cette époque apparaissent d'ailleurs en France avec la Ligue des Patriotes, les premières manifestations modernes de la propagande de masse (cf Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire).

- (9) Mais aussi chez Saint-Just pour qui « le peuple est un éternel enfant ».

- (10) Noel O'Sullivan éclaire dans son ouvrage le destin particulier de l'Italie et de l'Allemagne : la vulnérabilité de ces 2 pays à l'égard du fascisme ne s'expliquerait pas, selon l'auteur, par le caractère tardif (et partiel) de l'unification nationale mais plutôt par les caractéristiques mêmes du mouvement d'unification qui se développa en Italie et en Allemagne sous les auspices de l'activisme (national et libéral, puis national-démocratique, voire socialiste) : « In both countries the ideal of unification was shaped and moulded within the framework of a new acticvist style of politics which tended naturally towards demagogic extremism. The fact that unification itself was the work of politicians who despised activism is beside the point ; what matters is the fact that they themselves encouraged activist dreams for their own purposes » (p. 181).

- (11) Hitler a-t-il pris connaissance de l'œuvre d'un Le Bon ou d'un Pareto ? Cette hypothèse semble improbable, mais cela est sans importance : Hitler s'est laissé porter par l'esprit du temps, un élitisme et un darwinisme social ambiants. Dans le début des années 1920, et dans Mein Kampf, Hitler se livrait à une critique “révolutionnaire” du nationalisme völkisch. Il s'en prenait d'abord aux méthodes d'action politique des Völkischen, méthodes qu'il jugeait inefficaces et auxquelles il prétendait substituer un activisme politique (Hitler ne faisait là que renouer avec les méthodes employées par les agitateurs antisémites allemands Heinrici et Böckel dans les années 1880/90. Ce ne fut d'ailleurs qu'apèrs l'échec des expériences Heinrici et Böckel que les antisémites völkisch abandonnèrent l'activisme). Il s'en prenait ensuite au caractère bourgeois et intellectuel des formations völkisch et prétendait conférer au nouveau mouvement völkisch un caractère populaire, “ouvrier” et “socialiste” marqué (d'où l'adoption du drapeau rouge et du qualificatif de Parti “ouvrier” national-socialiste). Là encore rien de très original à vrai dire : déjà certaines formations völkisch avaient récupéré le qualificatif de “socialiste” – exemple : le Parti socialiste allemand – et puis le “socialisme allemand” comme mot d'ordre). En cela, Hitler fut approuvé par de nombreux militants völkisch qui, plus tard, devaient s'estimer trahis par les compromis d'Hitler avec l'Église et la monarchie, les capitalistes et les Junkers, l'armée et la bureaucratie, la légalité weimarienne et l'Occident, etc.

Pièces-jointes :

Le sage et le citoyen selon Jean-Jacques Rousseau

Faut-il rappeler le célèbre passage du Discours sur l'économie politique, le parallèle entre Socrate et Caton, entre « le plus sage des hommes » qui ne sait vivre et mourir que « pour la vérité », et le citoyen exemplaire, qui « défend l'État, la liberté, les lois contre les conquérants du monde et quitte enfin la terre quand il n'y voit plus de patrie à servir ».

Faut-il rappeler le célèbre passage du Discours sur l'économie politique, le parallèle entre Socrate et Caton, entre « le plus sage des hommes » qui ne sait vivre et mourir que « pour la vérité », et le citoyen exemplaire, qui « défend l'État, la liberté, les lois contre les conquérants du monde et quitte enfin la terre quand il n'y voit plus de patrie à servir ».

Il faut choisir entre 2 figures d'humanité ; et il n'est pas possible qu'une même éducation enseigne à la fois la sagesse et la patrie. Car le citoyen est dès le berceau préparé à n'exister que sous le regard d'autrui ; le sage se suffit d'être uni à lui-même. Le citoyen étend son moi à la cité ; c'est en elle qu'il s'unit à lui-même. Le sage ne fait société qu'avec soi. Société ? C'est trop dire. Il a réduit la totalité des apparences, car il annule l'« opinion». Mais le citoyen, il faut que ses concitoyens l'authentifient en chaque instant de sa vie. Tout est signe dans la cité. Le sage séjourne au-delà du signe, au point neutre où toute apparence est annulée dans la pure et rigoureuse présence à l'être.

Pourtant, si Socrate et Caton semblent s'exclure, ne sont-ils pas l'un et l'autre témoins et serviteurs de l'Ordre ? Parce qu'ils nous somment l'un et l'autre d'avoir à reconnaître qu'il n'y a pas de bonheur pour des êtres déchirés entre nature et société, parce que le bonheur est contradiction surmontée dans l'universalité d'une loi consentie, ne nous apprennent-ils pas l'un et l'autre que l'humanité n'est vivable que dans l'adhésion à un Ordre souverain, unifiant, pacifiant ? Cet Ordre nous parle, soit le langage de la nécessité qui est nature, langage qui se réfléchit dans la conscience et la conduite du sage (c'est le langage appris par le jeune Émile), soit le langage de la loi civile dans une société soumise à la volonté générale.

Si, pour Rousseau, l'essence de l'homme est liberté, et si toute liberté est pouvoir de choix, ce n'est pas hors-la-loi, mais dans la loi qu'une liberté existe. Pourquoi ? Parce que la liberté humaine est, liberté d'un être à la fois raisonnable et passionnel, un être qui peut s'ordonner ou se désordonner. Le sage, le citoyen nous proposent 2 figures de cette liberté. Nous nous interrogerons sur le sens du projet de sagesse dans la vie de Rousseau ; puis sur le rapport entre sage et citoyen dans son œuvre, et peut-être celle-ci nous suggère-t-elle, un moment, une troisième figure d'humanité, où l'alternative serait pratiquement dépassée.

I. SENS DU PROJET DE SAGESSE DANS LA VIE DE ROUSSEAU

Des premiers écrits aux dernières œuvres, sage, sagesse reviennent constamment sous la plume de Rousseau. Docile entre tous aux pouvoirs de l'imaginaire, qui le font heureux ou malheureux, Jean-Jacques va difficilement apprendre à vivre. Alors mûrit en lui quelque chose comme le besoin d'une règle. Moment décisif ; les Charmettes. Expérience dont le Verger de Mme de Warens (1739) porte témoignage. L'adolescent tente la sagesse : se fixer des devoirs, se donner un régime, s'inscrire en un ordre. C'est alors qu'il lit « cent fois » l'oratorien Lami. Bientôt le faible Jean-Jacques s'assurera qu'il n'est pas si faible, qu'il sait se refuser un plaisir pour être fidèle à une certaine image de lui-même.

Cependant, la sagesse alors tentée se maintient dans la tradition des moralistes. Épître à Parisot, Allée de Sylvie, Verger de Mme de Warens, le projet de sagesse n'est pas encore solidaire d'un projet de refondre le lien social. Comparez Émile et le Mémoire à M. de Mably. Si bien des motifs d'Émile sont déjà plus ou moins clairement exposés dans le Mémoire (droiture du cœur ; justesse de l'esprit ; science n'est pas sagesse ; déjà, une technique du plaisir), l'auteur se propose d'introduire un gentilhomme au monde ; la sagesse à conquérir est sagesse d'État. La sagesse d'Émile se construira sous la norme de l'humanité essentielle. Et par là sera postulée — puisque la socialisation est un fait, puisque l'histoire est irréversible — l'exigence d'un pacte social régénéré.

Aussi bien, des Charmettes à l'Ermitage, Jean-Jacques a reconstruit le projet de sagesse dans l'optique d'une critique radicale du rapport social. En ces années du grand tournant, il rejette l'opinion de l'abbé de Saint-Pierre qui a cru — comme le croiront les physiocrates — qu'il suffirait d'en appeler à la raison toujours présente et toujours prête pour corriger les sociétés et pour assagir les hommes. Il a découvert qu'en une société où les intérêts « se croisent » (préface de Narcisse), où maître et serviteur sont simultanément esclaves, l'intellect des «philosophes » est asservi à ces « passions » qu'il a l'air de régler, complice du mensonge, machine de guerre camouflée sous les feuillages de paix.

Comment la philosophie ne serait-elle pas organe de la volonté de puissance puisqu'elle est philosophie de « l'homme de l'homme » ? Ses “systèmes” font corps avec le système global, et les philosophes sont, en vérité, prisonniers d'un type d'existence qu'ils critiquent spéculativement. Non seulement la critique philosophique est impuissante à reconstituer les rapports humains, mais c'est en ces rapports, viciés par l'amour-propre et l'opinion, que le discours du philosophe apparemment désintéressé se mire et se complaît secrètement. La « philosophie » est fille de la volonté de puissance. Et c'est contre elle qu'une “sagesse” devra s'édifier.

Sans doute la raison n'est-elle pas née de l'histoire, mais c'est dans l'histoire qu'elle se perfectionne, cette histoire où notre espèce s'élève et se corrompt. Apprenons donc à juger l'homme de l'homme non selon la raisonneuse raison des philosophes, captive elle-même de la dialectique domination-servitude qu'elle transcende illusoirement, mais sous le regard d'une raison dépiégée, délivrée, redressée. Et c'est ici que nous voyons Rousseau opposer le jugement du sage aux conceptualisations de l'intellect philosophant.

Plus généralement, c'est toute la culture que Rousseau-réformé traite en complice du désordre. Toutes les puissances de l'intellect, toutes les œuvres de civilisation ont été prises au jeu d'une histoire contradictoire où science et culture n'ont pu progresser que dans la guerre que les hommes se livrent. Il n'y a pas d'un côté l'intellect du savant et du philosophe, le langage de l'artiste, de l'autre la prosaïque histoire. Un même texte emporte tout ; les rapports inhumains se retrouvent dans la culture. Ils s'y retrouvent, cruels et polis, car l'amour-propre civilisé s'est entraîné à donner le change. Et la culture fut une longue initiation à la ruse.

Il est donc vain d'espérer des “lumières” qu'elles régénèrent les hommes. Dans une société qui fait violence à l'humanité en chacun de ses membres, tout savoir est puissance — actualisée ou actualisable — d'asservissement. La religion ? Son discours s'est enfermé dans le faux-semblant et le simulacre. Les « philosophes » du siècle dénoncent l'imposture du prêtre. Jean-Jacques met le signe égal entre prêtre et philosophe. Ni l'un ni l'autre ne sont moniteurs de vérité ; le sage les tiendra l'un et l'autre à distance. Ce n'est ni dans le philosophe ni dans le prêtre que l'humanité peut se réapprendre, mais hors d'eux, mais contre eux.

Puisque institutions et culture, culture et institutions s'enveloppent en une seule énorme illusion et se jouent une même comédie sous les “masques”, comment Jean-Jacques pourrait-il donner sens à sa « réforme » si le projet de sagesse ne s'inscrivait pas dans le projet d'une société re-formée ? Aux Charmettes il entreprenait pour lui-même l'apprentissage do la sagesse. À l'Ermitage il fait retraite contre tous parce qu'il voudrait le salut de tous. On comprend donc que la sagesse de Rousseau réformé ne puisse rester longtemps silencieuse. Comment l'homme Jean-Jacques se rappellerait-il à lui-même sans rappeler tous les hommes à l'humanité qu'ils trahissent, sans les sommer de se repenser dans l'essentialité indestructible et méconnue ?

Le vœu de sagesse ne le condamne pas à se taire, mais à parler. Quelque discours qu'il tienne, quelque texte qu'il publie, ce ne sera pas, comme tous les autres, pour fabriquer des livres, mais pour faire entendre jusqu'à la fin des temps cette « voix » de la nature dont il a retrouvé l'inflexion et le sens. Il ne se taira donc pas quand les autres écrivent. Ce n'est pas le silence qui purifie l'écriture, c'est la parole. Ainsi Rousseau ne sera pas un sage muet. La sagesse n'est pas immolation ; elle est bon usage. Bon usage des sciences... et de la littérature.

Dès le temps du Premier Discours n'expliquait-il pas à ses correspondants que la science n'est, pas en soi mauvaise, puisque son principe est bon dans le dessein de Dieu ? Même au plus fort de son procès de la culture, le programme de Rousseau n'est pas de ramener les hommes en deça des savoirs acquis, mais d'apprendre à ses contemporains comment régler les exercices de l'intellect selon les fins propres à l'humanité. Ainsi Kant, plus tard, ordonnera les productions de l'entendement aux « intérêts de la raison ». Mais la philosophie ? Erreur si on allait croire qu'ayant critiqué la critique des “philosophes”, Jean-Jacques en voie de sagesse révoque toute philosophie. Bien plutôt, il va faire bon usage des philosophes. Il va puiser dans Platon, dans Montaigne, dans Malebranche, Locke, Condillac, beaucoup d'autres, la philosophie de sa sagesse.

Ainsi verrons-nous s'organiser, quoi qu'il en soit des incertitudes du vocabulaire et des repentirs du langage, un complexe notionnel, un « corps de doctrine » (Troisième Promenade) où se retrouvent plusieurs schèmes d'interprétation. Représentation structurelle de l'homme « composé » âme-corps, activité-passivité. Disjonction cartésienne de l'intellect et du vouloir. Concept d'une croissance sensori-motrice de l'enfant, d'une genèse de la conscience (lui vient à soi, d'étape en étape. Quête de l'intelligibilité dans un retour au moment premier dont nous recevrions toute lumière si nous avions pouvoir de le réactiver. Simultanément, référence normative et régulatrice à l'humanité essentielle, qui n'est ni d'avant ni d'après, mais, qui est l'invariance sous les changements et le critère qui juge l'histoire, Encore ceci : une interprétation duelle de la pensée rationnelle. Celle-ci a pour fonction, comme chez les stoïciens, de hiérarchiser nos facultés ; mais elle est, non moins, comprise par Rousseau comme éducable dans le devenir d'une espèce perfectible et viciée.

Soit, dira-t-on, puisque la sagesse est bon usage, raison pratique, la négation que le sage prononce ne sera pas annulation, mais reprise et réordination. Si le sage s'isole de ses contemporains pour les inviter à restaurer leur humanité non hors de l'histoire, mais en elle, Jean-Jacques sera fondé à composer et publier une profession de foi, un traité d'éducation, pourquoi pas un morceau de philosophie politique. Mais un roman ?

On connaît les pages des Confessions où Rousseau croit devoir s'expliquer d'avoir écrit la Julie. N'a-t-il pas ainsi rompu le pacte fait avec lui-même, l'engagement à la « réforme » ? Non, si La Nouvelle Héloïse est le roman antiroman. Si l'entreprise a pour fin (cf. 2e préface) de « guérir » les fous des « fantaisies de l'opinion ». L'imaginaire dont Jean-Jacques enfant fut abreuvé était fuite devant le réel. Dans le roman écrit par le réformé, l'imaginaire conteste un monde faux au nom de l'humaine vérité. Déployé dans l'espace ouvert par Rousseau entre l'humanité méconnue et l'humanité reconnue, le romanesque de Julie nous introduit à la sagesse. Le roman nous dépayse pour nous rapatrier. Aux hommes comme ils sont il fait voir, il fait aimer les hommes comme ils devraient être, dans leur évidence reconquise.

Viendront les jours où Jean-Jacques s'écriera : « Ah ! pourquoi faut-il que j'aye fait des livres ? J'étais si peu fait pour ce triste métier ! » (Lettre à Mirabeau, 22 août 1767). Et c'est Mirabeau justement qui, quelques mois plut tôt, expliquait carrément à Jean-Jacques que « vouloir faire remarquer aux autres leur inconséquence » n'est pas de bon sens. Rousseau s'est voulu sage, mais qui, plus que lui, fut « asservi par l'opinion » ? « ... vous avez beaucoup vécu dans l'opinion des autres » (Lettre à Rousseau, 20 février 1767).

Cruel renversement ! Le juge des « philosophes » ne s'est donc pas délié d'eux quand il s'est réformé ? Il était, il est encore esclave de cette « sensibilité » qui nous interdit d'être indifférent aux autres, et qui nous fait dépendre d'eux. Rousseau a manqué la sagesse parce que sa retraite était pleine de ceux qu'il avait quittés. Faux départ, faux éloignement. Faux sage, qui n'existe pour lui-même qu'en se comparant aux autres. Fausse sagesse, toute occupée de la folie des hommes. Et le marquis poursuit complaisamment... C'est lui, Mirabeau, le vrai sage ; car il sait être à soi parmi les autres ; il n'a pas besoin de faire retraite pour les rappeler à la vérité.

Mais bientôt Rousseau va se persuader que le langage de la sagesse ne pouvait être entendu de ces contemporains. C'est pour eux que La Nouvelle Héloïse avait vu le jour. Mais c'est à la postérité que s'adressera l'auteur des Dialogues. Elle recevra, si Dieu le veut, la parole que ceux du siècle n'ont pas voulu reconnaître. Tant que Rousseau se mêlait d'exercer une action sur le monde il était, contradictoirement, sous la « prise » de cette « opinion » dont il se croyait affranchi. Il vivait encore, quoi qu'il en eût, sous le regard des autres. « Quand je m'elevois avec tant d'ardeur contre l'opinion je portois encor son joug sans que je m'en apperçusse. » (Huitième Promenade)

La sagesse ne peut commencer qu'au-delà de ce regard, au-delà de l'espoir de faire germer quelque raison dans la folie. La sagesse est indifférence, solitude absolue de qui n'a plus rien à faire savoir à quiconque, (le qui subsiste encore un temps sur cette terre comme sur « une planète étrangère ». Sans patrie, l'Émile des Solitaires est partout chez lui. Le Jean-Jacques des Rêveries n'a plus ici-bas « ni prochain, ni semblables, ni frère » (Première Promenade). Le seul signe de reconnaissance qu'il puisse encore attendre, il ne le lira qu'en un autre ciel.

« Ils ont creusé entre eux et moi un abyme immense que rien ne peut plus ni combler ni franchir; et je suis aussi séparé d'eux pour le reste de ma vie que les morts le sont des vivants » (Cartes à jouer). « Tout est fini pour moi sur la terre. On ne peut plus m'y faire ni bien ni mal. Il ne me reste plus rien à espérer ni à craindre en ce monde, et m'y voilà tranquille au fond de l'abyme, pauvre mortel infortuné, mais impassible comme Dieu même » (Première Promenade. Impassibilité rêvée... La lecture des Rêveries montre assez que le « solitaire » ne peut se suffire à lui-même et qu'il a toujours besoin des autres).

II. ÉMILE SAGE ET CITOYEN

[Ci-contre : Doodle de Google.fr le 28/06/12 pour fêter le 300ème anniversaire de JJR]

[Ci-contre : Doodle de Google.fr le 28/06/12 pour fêter le 300ème anniversaire de JJR]

Le Discours sur l'économie politique, esquissant un parallèle Socrate-Caton, opposait à l'idéal de sagesse le modèle du citoyen. Mais au lendemain de la publication d'Émile, Épictète est désigné comme celui qui peut être esclave dans la cité et libre dans l'humanité : c'est en somme ce que sera l'Émile des Solitaires. Il y a pourtant mieux qu'Épictète. Il y a l'Émile du livre V, qui a reçu la mission d'être à la fois sage et citoyen.

La sagesse, Émile en a fait l'apprentissage au long de son « histoire naturelle », quand il a découvert qu'il n'est de liberté que dans la nécessité reconnue et qu'il n'y a pas d'ordre humain au mépris de la physique. Ayant exactement évalué notre force, nous n'aurons jamais à gémir de notre faiblesse. Si le sage fait bon usage de sa vie d'homme, c'est parce qu'il met en « égalité parfaite » son pouvoir et son vouloir. « C'est alors seulement que toutes les forces étant en action l'âme cependant restera paisible, et que l'homme se trouvera bien ordonné ».

On a minutieusement étudié la méthode du gouverneur, l'art avec lequel il solidarise la pédagogie du geste et la pédagogie du jugement. Quand le cycle est parcouru, Émile possède, au terme du livre III, « l'instrument universel », le corps et l'esprit d'un homme qui dispose de soi. Nous voudrions insister sur la fonction capitale du métier dans la conquête de la sagesse. Méthode et métier sont l'une et l'autre acquisition de l'indépendance dans l'interdépendance. La méthode m'entraîne à former mon jugement malgré l'opinion, malgré les autres. Le métier assure mon indépendance dans le système de la division du travail. Par lui je servirai sans m'asservir, je serai « utile » sans être domestiqué.

Or le métier est inséparablement producteur de l'utile et révélateur de l'homme, et voilà l'important. Par l'acquisition du métier Émile tout à la fois se met à l'école de la nécessité et fait l'apprentissage de l'humanité. Car le métier, discipline de l'acte et de la pensée, ne peut vouloir ce que la physique interdit. Le raisonneur se joue du système de la nature, mais pas le menuisier. Et son travail est, comme la sagesse, bon usage de nos pouvoirs réglés. On remarquera que Jean-Jacques ne se lasse pas d'admirer l'exercice public du métier : l'homme au travail est limpide comme le sage. Mais il y a plus. D'atelier en atelier, Émile ne peut devenir ouvrier sans se vouloir homme. Il ne peut s'initier à la division du travail « sans ressentir par lui-même l'inégalité des conditions, qu'il n'avoit d'abord qu'apperçûe », et sans se mettre en position de juger l'homme de l'homme au nom de l'homme de la nature. Pourquoi cette contradiction entre les hommes tels qu'ils se sont faits dans l'histoire et l'homme en sa vérité ?

La méthode n'était que propédeutique. C'est par le métier que le jugement accède au pouvoir souverain de prononcer l'irrécusable partage entre l'homme de l'homme et l'homme de la nature, sur cette ligne invisible qui pourtant distingue l'humaine essentialité de toutes ses apparences. Ainsi le métier est indicateur simultané de l'humain et du social. Alors devient possible la vocation sociale du sage. Il aura mission do rappeler toute société au devoir premier d'humanité ; mais il rie pourra remplir cotte mission que s'il sait vivre avec; les autres on se donnant une patrie.

Èmile, parvenu à la « maturité de l'âge et de la raison », c'est, écrivait Rousseau dans la première version de l'ouvrage, « l'homme nourri dans l'ordre de la nature mais élevé pour la société ». Nous lisons donc sans surprise au livre V de la version définitive qu'Émile, mettant au service dos proches campagnards son dévouement et ses lumières, « suit son histoire naturelle ». Il n'est pas seulement celui qui secourt les « faibles », soigne les malades, s'asseoit à la table du paysan. Pas seulement celui qui, « devenant le bienfaiteur des uns et l'ami des autres », ne cesse point « d'être leur égal ». Cet Émile, qui avait appris à travailler avec le minimum d'outillage, et par lui fabriqué, cet Émile qui n'avait d'autre modèle que « Robinson dans son île », tout nous porte à croire maintenant qu'il a l'Encyclopédie dans sa bibliothèque ! Le voici conseiller technique, novateur, agronome de pointe. Il importe des méthodes d'exploitation ; il propose, il dessine « une meilleure forme de charrue » ; il initie les cultivateurs au marnage ; il améliore labours et semis...

Ainsi l'apprentissage de la sagesse préparait Émile à la vie sociale : bon époux, bon voisin. Son sens de « l'utilité première et générale » est d'autant plus affiné. qu'il a pu, à l'abri d'une société corruptrice, faire le tri entre ce qui convient à l'homme et les fausses valeurs d' « opinion ». Le gouverneur a voulu qu'Émile, en tout lieu, en tout temps, poursuive son « histoire naturelle » : il sera, parmi les hommes doubles, le témoin de l'homme unifié.

Et voici que ce livre V nous donne à lire une des plus grandes pages du siècle, une de celles où — par-delà tout ce qui fixe l'auteur d'Émile en son rêve d'une société préservée du temps, sauvée du futur — transparaît la modernité de Rousseau. Émile a dû quitter Sophie pour un long voyage en Europe. Il a observé les gouvernements et les peuples. Il s'est interrogé sur les fondements de la société civile, sur les conditions du vrai contrat. Il a étudié les principes de la législation, les droits et les devoirs du citoyen. Quand il retrouve son « maître», il fait entendre une profession de sagesse où déjà se dessine la figure d'un Émile solitaire, celui que Rousseau se réserve pour une suite au livre qui s'achève. Je suis homme, soumis à la nécessité. J'ai appris à être homme en tout lieu, en tout temps. C'est cela seul qui compte. « Que m'importe ma condition sur la terre ? Que m'importe où que je sois ? » Réponse du gouverneur : ce n'est pas dans la solitude apatride que s'accomplira jusqu'au bout ta vocation d' « homme sage ». Époux et père, sache aussi être citoyen.

« Ne dis donc pas : que m'importe où que je sois ? Il t'importe d'être où tu peux remplir tous tes devoirs, et l'un de ces devoirs est l'attachement pour le lieu de ta naissance. Tes compatriotes te protégèrent enfant, tu dois les aimer étant homme. Tu dois vivre au milieu d'eux ou du moins en lieu d'où tu puisses leur être utile autant que tu peux l'être, et où ils sachent où te prendre si jamais ils ont besoin de toi. »

Comment Émile pourrait-il être homme exemplaire aux yeux de tous s'il n'était pas l'exemplaire citoyen ? Portant en lui l'image de la nature et l'archétype de la liberté (de même Saint-Preux, homme de la nature et patriote), il assumera ses obligations civiques dans la société comme elle est. Et c'est cette société-là qu'inlassablement il invitera par son exemple à se reformer sous la norme de l'essentielle humanité. L'« histoire naturelle » d'Émile va donc, pour suivre sa pente, se continuer dans l'histoire commune. C'est entendu, a dit Rousseau, on ne peut former « un peuple de sages » (Discours sur l'économie politique) ; mais pourquoi les citoyens vertueux ne formeraient-ils pas une sage cité ? Et pourquoi Émile, citoyen parmi les autres, ne serait-il pas moniteur de civisme ? Il n'a pas mission de législateur ; mais parce qu'il n'est pas « homme extraordinaire » (Contrat Social) mais homme-type, ne lui appartient-il pas d'être le meilleur des citoyens ?

En cette page du livre V se rejoignent donc, dans la perspective ouverte par le gouverneur, le projet de sagesse et la vie civique. Et nous voyons s'esquisser quelque chose comme une politique, qui se définirait par un bon usage des apparences. Pour Émile, homme de la nature, l'être, absorbant toute apparence, dissout la sphère entière de l'« opinion ». Mais la vocation d'Émile-citoyen ne sera-t-elle pas de vouloir que la cité prenne au sérieux les apparences qu'elle se donne, et qu'elle soit décidément ce qu'elle a l'air d'être ?

Si défectueuses que soient en effet les lois positives, l'illusion de l'ordre vrai n'est-elle pas allusion à la loi authentique ? De même que, pour Kant, se fixer une mauvaise règle de vie, c'est implicitement reconnaître que le propre d'un être raisonnable est de savoir vivre sous la représentation d'une loi, de même la plus injuste cité ne nous fait-elle pas entendre qu'une juste cité est à construire ? Pourquoi Émile se refuserait-il le courage d'être citoyen quand le civisme est mimé par ceux qui déguisent l'intérêt particulier en intérêt général ? Ce bien public, qui ne sert aux autres que de « prétexte », il sera pour lui, pour lui seul, un « motif réel ». Il n'est pas vrai que les lois, si mauvaises soient-elles, ne lui apportent rien. « Elles lui donnent le courage d'être juste, même parmi les méchants. Il n'est nus vrai qu'elles ne l'ont pas rendu libre, elles lui ont appris à régner sur lui » (Émile). Et c'est en opposant à ceux qui simulent le dévouement à la loi le témoignage de sa vertu qu'Émile éveillera en ses concitoyens le goût de ne plus se mentir à eux-mêmes et, pourquoi pas, la volonté de faire de leur pays une patrie.

Si dans la cité du mauvais contrat l'intérêt privé est le plus fort, c'est parce qu'il se masque sous l'intérêt public. L'égoïsme de l'individu ou d'un groupe ne peut imposer sa particularité qu'en rendant hommage à ce qu'il exclut. Mais cela même dénonce, pour qui sait voir, la faiblesse de quiconque doit, pour dominer les autres, se présenter en serviteur de tous. Pourquoi la sage politique ne consisterait-elle pas à prendre aux mots le discours où la particularité se cache dans les symboles de l'universel ? Le sage ne ressemble qu'à lui-même et ne paraît que ce qu'il est. Mais puisque la cité viciée a besoin, pour persévérer dans son être, d'apparaître ce qu'elle n'est pas, la sage politique sera de la contraindre à ressembler à son apparence. Puisque l'universel fait la force de qui le trahit, c'est en prenant l'universel au sérieux que le bon citoyen s'assurera d'avantage sur ceux qui ne peuvent régner qu'en donnant le change.

Sans doute Pascal avait-il déjà, dans les Pensées, désacralisé les puissances de l'imaginaire et, par là, dissipé les prestiges du pouvoir d'État. Mais, pour lui, nul État ne pourra jamais invoquer la justice sans duperie car il n'est de justice qu'en Dieu et nul État n'est de droit divin. Dès lors, pourquoi tenter de refondre l'État ? Pour le janséniste, la seule réforme qui vaille la peine est réforme de l'âme, pour une autre vie si Dieu le veut. Car toute société d'hommes est incorrigible, et il n'y aura jamais de bon contrat.

Mais, pour le Rousseau des années 60, il vaut la peine de vouloir qu'une société soit conforme aux principes dont elle se réclame pour ne pas les respecter. Il vaut la peine d'obliger les lois à être exactement, rigoureusement, impérieusement l'expression de cette volonté générale par quoi moule elles peuvent mériter le nom de loi. Ainsi la sagesse qui, avec Émile, avait appris à se passer des apparences, apprendra — et c'est encore sagesse — à s'en servir. En les retournant centre ceux qui en ont fait le plus docile instrument de leur domination, en déjouant le jeu des tyrannies masquées. « La loi dont on abuse, écrivait Rousseau dans le Discours sur l'économie politique, sert à la fois au puissant d'arme offensive, et de bouclier contre le foible, et le prétexte du bien public est toujours le plus dangereux fléau du Peuple ».

Si la pire violence n'est pas dans le règne brut de la particularité qui s'avoue, mais dans la ruse qui dissimule cette violence sous le faux semblant des principes, alors la logique de celui qui aime et qui veut la vérité ne sera-t-elle pas de payer d'exemple pour que la cité ne se laisse plus confisquer, pour qu'elle ne se prête plus au détournement et ne consente plus aux leurres, pour qu'elle s'oblige à n'exister que dans la fidélité à soi-même ? Ce bon usage de l'apparence, retournée contre ceux qui l'utilisèrent à des fins contraires au bien public, ne la retrouvons-nous pas dans le rapport de Rousseau à la religion ? « J'ai vu dans la Religion la même fausseté que dans la politique, écrit-il à Ch. de Beaumont, et j'en ai été beaucoup plus indigné » (Lettre à Ch. de Beaumont). Et plus loin, parlant de ceux qui « font semblant de croire » : « L'apparence de la Religion ne sert plus qu'à les dispenser d'en avoir une ».

Faut-il, pour autant, s'abandonner au scepticisme ? Au contraire, Rousseau, dans la religion comme dans la vie publique, va travailler à ressaisir l'essence sous l'apparence. C'est l'apparence pertinemment traitée qui va nous livrer la vérité, précisément parce qu'elle nous le cachait. Entre les mains des prêtres qui usurpent la parole divine la religion est devenue l'auxiliaire et le bouclier de la tyrannie. Mais ceci n'était possible que parce qu'en tout homme est présente la marque de Dieu, en tout homme l'aspiration à l'accomplissement. Il s'agira donc de mettre fin au dédoublement entre être et paraître en faisant, contre tous les tartufes, un honnête usage du paraître. Dépiégeons cette religion qui s'est, par l'institution ecclésiale, enfermée dans la dialectique domination-servitude. L'entreprise est raisonnable puisque les illégitimes pouvoirs de cette religion viciée se fondent sur un besoin « naturel » de l'homme.. Ils seront donc détruits non par la négation du besoin qu'ils asservissent et mystifient, mais par l'affirmation de la « religion naturelle » comme religion de l'homme régénéré.

Une conséquence majeure de la règle posée par le gouverneur, qui trace à son élève le devoir de présence en la cité (Si cette présence ne parait pas possible à Émile, du moins devra-t-il être toujours, prêt à répondre à l'appel de ses concitoyens), c'est que, dans cet effort continu pour dénoncer l'abus des apparences, pour faire que le faux-semblant devienne un vrai semblant — chaque fois que l'illégitime simule la légitimité — le bon citoyen ne devra chercher d'autre allié que le peuple, il n'aura d'autre politique à pratiquer qu'une politique populaire. Entendons une politique qui ne pourra prévaloir et fructifier que par l'accord du peuple, au sons où Rousseau entend ce mot, et qu'il est superflu de rappeler ici : « Souvent l'injustice et la fraude trouvent des protecteurs ; jamais elles n'ont le public pour elles ; c'est en ceci que la voix du Peuple est la voix de Dieu » (Lettres écrites de la Montagne).

Car le peuple n'est pas infaillible, mais il ne peut vouloir que le bien commun. Il faut donc, pour duper le peuple, jouer l'intérêt public. Le bon citoyen, dénonçant ce jeu, saura s'identifier au vœu profond d'un peuple abusé. Celui-ci s'exercera à entendre le sens des mots, à démêler, sous les désintéressements proclamés, le « jeu malin des intérêts cachés » (Confessions ; nous reprenons ici une expression de Rousseau décrivant l'entourage dé Mme de Vercellis). C'est en ayant foi dans la bonne foi populaire qu'une sage politique aidera les citoyens à se convaincre qu'il dépend d'eux que la cité soit leur cité.

III. ÉDUCATION ET RÉVOLUTION

On sait comment tourneront les choses, et l'échec d'Émile. La ville (« cette fatale ville ») sera plus forte qu'Émile, plus forte que Sophie. Tout cela nous est conté dans les Solitaires, où nous verrons la sagesse mise à l'épreuve non dans la cité, mais dans les chaînes de l'esclave apatride qui appelle un jour ses frères de misère à la révolte. Mais, nous en tenant au thème du sage et du citoyen dans Émile, nous pensons qu'il n'est pas superflu de poser une fois de plus la vieille question, familière aux lecteurs de Rousseau : éducation ou révolution ?

Sans doute faut-il d'abord s'entendre sur l'usage qu'on fait des mots. Rousseau révolutionnaire ? S'il n'est pas de révolution concevable et possible sans un irrésistible élan donné aux forces productives modernes qui font craquer la société d'« ancien régime », il est clair que Rousseau n'est pas révolutionnaire. Comment appeler révolutionnaire en ces années 60 du siècle celui qui, à l'opposé des encyclopédistes, redoute les progrès de la division du travail, l'essor des techniques modernes, l'extension et la multiplication des échanges ; celui qui n'a pas d'autre vœu que « la vie patriarcale et champêtre » et dont la perspective ne peut être ni celle de l'industriel saint-simonien ni celle du prolétaire socialiste ? Cette république de petits propriétaires égaux dont il rêve sera immobile comme le sage classique. Elle n'aura d'autre projet que de se reproduire, toujours semblable dans l'accord eudémonique avec soi. Comme le sage toujours pareil à lui-même dans le calme triomphe de la conscience égale (Moi = Moi). Ainsi subsistera la république heureuse. Pas de conflit, donc pas d'histoire. Et pas de révolution.

Si Rousseau est révolutionnaire, ce n'est pas sur ce terrain. Hostile à l'aristocratie du sang, il ne l'est pas moins, il l'est plus encore peut-être à l'aristocratie de l'argent. Et il pressent que la victoire d'une bourgeoisie entreprenante, prête à tout pour conquérir le monde, sera génératrice d'injustice et d'inégalité. Mais il se trouve que ce Rousseau qui n'est pas révolutionnaire... est un classique de la révolution. Quand il saluait la révolution française, « superbe lever de soleil » ; quand il revivait cet « enthousiasme » de l'esprit qui « tout d'un coup » avait fait valoir le « concept du droit » sur les ruines du « vieil édifice d'iniquité » (1), Hegel — si contraire soit-il en tant de points à l'auteur du Contrat social — était dans la logique de Rousseau.

Car cet homme qui décide de « se fonder sur l'idée et de construire d'après elle la réalité », cet homme qui ne se reconnaît d'autre principe que celui d'une volonté libre dont il tient son caractère et sa dignité, n'est-ce pas en Rousseau qu'il a pris conscience de soi, n'est-ce pas en Rousseau qu'il a d'abord pris la parole, n'est-ce pas Rousseau qui lui a découvert sa force invincible ? L'Émile du livre V, s'il entend le conseil du gouverneur, n'aura que cette force-là, mais il l'aura, pour appeler son peuple à être « peuple » en effet, peuple de citoyens, peuple libre.

La dénaturation n'est pas, dans la pensée de Rousseau, mutation d'essence. L'essence humaine étant liberté, quelle société aurait pouvoir de détruire cette liberté constituante ? Émile éducateur va réveiller en l'homme civil l'ineffaçable humanité. Sa lutte pour le bon contrat ne. peut être qu'un appel aux droits du peuple souverain, et elle suppose que soit expérimentée la découverte faite jadis à Venise par Rousseau : les hommes ne peuvent se transformer s'ils ne transforment pas leurs institutions (2).

En ses Conjectures sur les débuts de l'histoire humaine, Kant situait Rousseau au point décisif où nature et culture doivent, selon le philosophe allemand, se rejoindre en l'humanité civilisée. Mais ce projet d'un Émile éducateur que le gouverneur forme au livre V, il faut, pour comprendre ce qu'il a de révolutionnaire, se libérer d'une image apocalyptique de la « révolution », image errante d'ange noir incendiaire et justicier. C'est justement dans son exercice de citoyen parmi les autres, dans son effort quotidien pour entraîner ses compatriotes à vouloir ensemble une humaine cité qu'Émile ferait apprentissage de révolutionnaire. Car il serait facile au sage de rester à distance et de juger les hommes. Mais il est difficile de préférer à la contestation hautaine le devoir du citoyen au service de son peuple.

► Guy Besse, Revue de métaphysique et de morale n° 1/1973.

• nota bene : du même auteur, Jean-Jacques Rousseau, l'apprentissage de l'humanité, éditions sociales, 1988.

• Notes :

1. Hegel, Leçons sur la Philosophie de l'Histoire, III, 3e section, chap. 3, éd. Gibelin, La substance de cette étude avait été rassemblée, pour une communication au congrès international des Lumières (Nancy, juillet 1971) quand nous avons pris connaissance du dernier ouvrage de M. Raymond Polin, La Politique de la solitude, essai sur la philosophie politique de JJ Rousseau (Sirey). Quoi qu'il en soit de nos différences d'appréciation sur divers points, nous tenons à souligner tout ce qui, dans cet ouvrage, marque la présence de Rousseau dans la philosophie allemande.

2. « J'avois vu que tout tenoit radicalement à la politique, et que, de quelque façon qu'on s'y prit, aucun peuple ne seroit jamais que ce que la nature de son Gouvernement le feroit être. » (Confessions, IX)

Rousseau, célèbre inconnu

Il y a tout juste un siècle, le 11 juin 1912, Maurice Barrès prononçait à la Chambre des députés un discours dans lequel il dénonçait solennellement la commémoration nationale du bicentenaire de la mort de Jean-Jacques Rousseau, auteur qu’il avait pourtant chéri et célébré dans sa jeunesse. Le Contrat social, dira-t-il plus tard, est « profondément imbécile », et son auteur un « demi-fou ». On est alors en pleine vague d’anti-rousseauisme, orchestrée par la droite réactionnaire. Dès le siècle précédent, Joseph de Maistre, pour ne citer que lui, avait donné le ton en déclarant que Rousseau « ne s’exprime clairement sur rien », et que tous ses écrits sont « méprisables ». En 1907, Jules Lemaître assure que jamais, « grâce à la crédulité et à la bêtise humaine, plus de mal n’aura été fait à des hommes par un écrivain que par cet homme qui, semble-t-il, ne savait pas bien ce qu’il écrivait » ! La droite traditionnelle a également hérité de l’hostilité ecclésiastique envers Rousseau : condamné dès sa sortie, en 1762, comme un ouvrage « impie, blasphématoire et hérétique », l’Émile finit par être confisqué et brûlé sur l’ordre du Parlement de Paris.

Il y a tout juste un siècle, le 11 juin 1912, Maurice Barrès prononçait à la Chambre des députés un discours dans lequel il dénonçait solennellement la commémoration nationale du bicentenaire de la mort de Jean-Jacques Rousseau, auteur qu’il avait pourtant chéri et célébré dans sa jeunesse. Le Contrat social, dira-t-il plus tard, est « profondément imbécile », et son auteur un « demi-fou ». On est alors en pleine vague d’anti-rousseauisme, orchestrée par la droite réactionnaire. Dès le siècle précédent, Joseph de Maistre, pour ne citer que lui, avait donné le ton en déclarant que Rousseau « ne s’exprime clairement sur rien », et que tous ses écrits sont « méprisables ». En 1907, Jules Lemaître assure que jamais, « grâce à la crédulité et à la bêtise humaine, plus de mal n’aura été fait à des hommes par un écrivain que par cet homme qui, semble-t-il, ne savait pas bien ce qu’il écrivait » ! La droite traditionnelle a également hérité de l’hostilité ecclésiastique envers Rousseau : condamné dès sa sortie, en 1762, comme un ouvrage « impie, blasphématoire et hérétique », l’Émile finit par être confisqué et brûlé sur l’ordre du Parlement de Paris.

Charles Maurras fait pareillement du « misérable Rousseau » le bouc émissaire de toutes ses obsessions. En 1899, il dénonce « ses ancêtres directs, les prophètes hébreux » (sic) — ce qui ne l’empêchera d’ailleurs pas de l’accuser plus tard d’avoir inspiré Hitler ! Maurras en tient en outre pour la filiation des « trois R » : Réforme, Romantisme, Révolution — bien qu’il faille assurément beaucoup d’audace pour voir dans la Révolution française un mouvement « romantique » ! « Les pères de la Révolution, écrit-il dans Romantisme et révolution, sont à Genève, à Wittenberg, plus anciennement à Jérusalem ; ils dérivent de l’esprit juif et des variétés de christianisme indépendant qui sévirent dans les déserts orientaux ou dans la forêt germanique, c’est-à-dire aux divers ronds-points de la barbarie ». En 1907, Jacques Bainville proclame lui aussi, dans un raccourci saisissant : « La Révolution part des mêmes principes que le romantisme. Elle est le romantisme politique. Comme le romantisme, elle a pour père J. J. Rousseau. Et comme J. J. Rousseau est le romantisme, il est la révolution ».

Pour les libéraux, il est le prophète de la “démocratie totalitaire”

L’idée d’un Rousseau “père de la Révolution” s’est en tout cas très vite imposée dans les esprits. Déjà présente chez Edmund Burke et chez Louis-Sébastien Mercier, elle a ensuite été reprise par les auteurs les plus divers. Jules Lemaître affirme ainsi que « ce n’est ni Voltaire, ni Montesquieu et ses disciples qui ont donné sa forme à la Révolution, c’est Rousseau ». « Rousseau, ajoute-t-il, fut le dieu de la Révolution [...] Le jargon révolutionnaire, c’est la langue de Rousseau mal parlée » ! Cette assimilation s’appuie sur la popularité du Contrat social auprès des révolutionnaires et sur le transfert solennel au Panthéon des cendres de son auteur, le 15 octobre 1794. Mais elle en dit plus long sur l’influence de la Révolution sur l’interprétation de Rousseau que sur l’influence de Rousseau sur la Révolution : ni Burke, ni Mercier ni Lemaître ne comprennent ce qui distingue Rousseau des philosophes des Lumières, et il en va de même de la plupart de ceux qui l’admirent. Contrairement à ce que l’on croit, le Contrat social n’a du reste guère reçu d’écho avant la Révolution. Ce n’est qu’après la publication posthume des Confessions, en 1781, que la pensée de Rousseau a commencé de faire l’objet d’un véritable culte. Encore celui-ci ne portait-il alors que sur ses ouvrages autobiographiques, et non sur ses écrits politiques.

Modèle même du “prince des nuées” aux yeux des contre-révolutionnaires, Rousseau ne trouvera pas non plus grâce aux yeux des libéraux. Au moins ces derniers font-ils la part des choses entre les Lumières et Rousseau, les droits de l’homme et ceux du citoyen : la part de la Révolution dans laquelle ils se reconnaissent ne doit rien au citoyen de Genève, mais tout aux idées des Encyclopédistes, de Diderot, de Turgot, de Condillac et de Condorcet.

Pour les libéraux, Rousseau est tout simplement le prophète de la “démocratie totalitaire”. Selon eux, la soumission à la volonté générale équivaut, soit une absorption radicale de l’individu dans l’État, soit à une « tyrannie de la majorité » qui ne ferait aucun cas des droits individuels et des voix dissidentes. Cette thèse d’un Rousseau “liberticide” par goût de l’unanimisme est déjà présente chez Benjamin Constant, qui reproche en outre à Rousseau de défendre la liberté participative des Anciens, par opposition à la liberté individualiste et “négative” des Modernes. On la retrouve, poussée à l’extrême, chez un Karl R. Popper ou un Friedrich Hayek, ou bien encore chez Jacob Talmon qui, à l’époque de la guerre froide, s’emploie à faire de Rousseau une sorte de spectre de Marx. C’est oublier que le Contrat social affirme explicitement que le pouvoir souverain a des limites et que, chez Rousseau, le but premier de la “religion civile” est d’exclure le fanatisme et l’intolérance.

Rousseau, le révolutionnaire conservateur

Depuis 2 siècles — et même 3, puisque l’on célèbre cette année le tricentenaire de sa naissance —, Rousseau n’a donc cessé d’être convoqué au tribunal de l’histoire, non seulement par la droite contre-révolutionnaire qui lui reproche d’avoir “engendré la Révolution”, et par les libéraux, qui en font le grand ancêtre du totalitarisme moderne, mais par à peu près tous les courants de pensée, où rousseauistes et anti-rousseauistes n’ont jamais cessé de s’affronter. Mais l’avaient-ils seulement lu ? Rousseau a été dénoncé tour à tour comme un démocrate, un anti-démocrate, un aristocrate, un conservateur, un anarchiste, etc. Ces vues divergentes reposaient bien souvent sur une méconnaissance révélatrice, ou sur une distorsion systématique de ce que Rousseau a vraiment écrit. Par anachronisme (ou manichéisme), on n’a cessé de projeter sur lui des intentions qu’il n’a jamais eues, en le réduisant à des formules toutes faites (le “bon sauvage”, “l’homme naturellement bon”, etc.), sur lesquelles chacun pouvait ensuite greffer ses fantasmes. La mythologie a fonctionné à la façon d’un nuage de fumée.

Comme Leo Strauss l’avait bien remarqué, Rousseau inaugure la seconde vague de la modernité (Machiavel correspondant à la première, et Nietzsche à la troisième). Prosateur incomparable, théoricien de premier plan du primat du politique, adversaire résolu des Lumières auxquelles on s’obstine encore à l’assimiler, il ne fut pas seulement un précurseur du romantisme, voire de l’écologisme, mais l’un des vrais fondateurs de la psychologie moderne et de la sociologie critique. C’est en cela qu’il défie toutes les étiquettes. Jules Lemaître, dans un moment de lucidité, avait observé qu’« il serait possible de composer tout un volume de maximes et de pensées conservatrices et traditionnalistes [sic] tirées du “libertaire” Jean-Jacques Rousseau ». Leo Strauss, dans le même esprit, voyait dans la pensée de Rousseau l’« union bizarre du progressisme radical et révolutionnaire de la modernité et de la discrétion et de la réserve de l’Antiquité ». Alors, Rousseau révolutionnaire conservateur ? Il est temps de rouvrir le dossier.

► Robert de Herte [pseud. AdB], éditorial éléments n°143, avril 2012.