Chasse fantastique

Le mythe de la Grande Chasse

« L'important reste seulement d'entendre la voix du dieu aux corbeaux et, dans les nuages, le grondement des huit sabots de son cheval Sleipnir, menant inlassablement sa Chasse Sauvage » (Jean Mabire, Les dieux maudits)

Dans maints villages, on rapportait autrefois que, par certaines nuits, l'on pouvait entendre et même voir, à travers les bois et les champs, déferler à toute vitesse ce qui était tantôt dénommé grande chasse, tantôt chasse sauvage ou chasse fantastique. Selon les endroits, la composition de cette chasse pouvait varier, mais généralement, on y trouvait une meute impressionnante et nombreuse, laquelle précédait — dans une course folle — un ou plusieurs chasseurs montés à cheval. Parfois, ces cavaliers étaient des squelettes ou des espèces de cadavres, tandis que leurs montures étaient généralement étincelantes et crachaient le feu. Parfois encore, cette démoniaque équipée poursuivait un gibier qui se révélait presque toujours être un cerf. Le tout se déroulait dans un vacarme épouvantable et terrifiant, constitué par les aboiements de la meute, les sons des cors et les bruits des tirs. Il va de soi que ceux qui, par malheur, trouvèrent sur leur chemin nocturne la course de la grande chasse, n'eurent pas à s'en féliciter. Ils pouvaient déjà bien s'estimer heureux lorsqu'ils s'en tiraient vivants.

Dans maints villages, on rapportait autrefois que, par certaines nuits, l'on pouvait entendre et même voir, à travers les bois et les champs, déferler à toute vitesse ce qui était tantôt dénommé grande chasse, tantôt chasse sauvage ou chasse fantastique. Selon les endroits, la composition de cette chasse pouvait varier, mais généralement, on y trouvait une meute impressionnante et nombreuse, laquelle précédait — dans une course folle — un ou plusieurs chasseurs montés à cheval. Parfois, ces cavaliers étaient des squelettes ou des espèces de cadavres, tandis que leurs montures étaient généralement étincelantes et crachaient le feu. Parfois encore, cette démoniaque équipée poursuivait un gibier qui se révélait presque toujours être un cerf. Le tout se déroulait dans un vacarme épouvantable et terrifiant, constitué par les aboiements de la meute, les sons des cors et les bruits des tirs. Il va de soi que ceux qui, par malheur, trouvèrent sur leur chemin nocturne la course de la grande chasse, n'eurent pas à s'en féliciter. Ils pouvaient déjà bien s'estimer heureux lorsqu'ils s'en tiraient vivants.

En Basse-Semois, la grande chasse la plus connue est la chasse infernale de Bohan (1). Elle a été rapportée par de nombreux auteurs de livres de folklore et de guides touristiques, et la description qu'ils en donnent correspond assez à ce qui a été indiqué ci-dessus. Mais ce qui, à propos de cette grande chasse, mérite une particulière attention, c'est qu'elle se produisait non loin d'un lieu dénommé Bois Artus. En effet, dans une étude récente et fondamentale sur le mythe de la grande chasse (2), il a été relevé qu'une des appellations essentielles de celle-ci dans diverses provinces de France, est chasse du roi Artus ou chasse Artus.

En l’occurrence, ces dénominations ne font pas difficulté puisqu'elles font simplement référence au nom — Artus — d'un personnage légendaire que le mythe a intégré. Par contre, il est d'un intérêt prodigieux de constater qu'à Bohan, la grande chasse se déroule près d'un lieu appelé Bois Artus, et qu'à des centaines de kilomètres de la Basse-Semois, on retrouve la même grande chasse mais s'appelant, elle, chasse Artus. On peut donc en déduire qu'il ne s'agit pas de souvenirs légendaires propres à l'Ardenne et qu'il serait possible d'expliquer par l'histoire et le folklore locaux. Par ex., on a fait du chasseur maudit de Bohan un mauvais seigneur — lequel a d'ailleurs réellement existé à la fin du XVIIIe siècle — qui reviendrait, la nuit, expier ses méfaits. Or, la très grande diffusion des récits de grande chasse au travers de l'Europe, particulièrement de l'Ouest et du Nord, contrarie toute interprétation régionale et témoigne, à l'inverse, de ce que l'on se trouve en face des restes épars d'un mythe fondamental.

En définitive, qu'évoque la grande chasse ? C'est, selon moi, le souvenir du plus important des dieux des anciennes religions nordique et germanique. Odin (ou Wodan), puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'a pu survivre au christianisme que sous la forme d'un chasseur fantastique. Dans son excellent livre sur les dieux et la religion des Germains, le professeur Derolez l'indique d'ailleurs clairement : « Nous trouvons peut-être, écrit-il, une dernière trace du Wodan du continent dans la croyance populaire très répandue concernant le chasseur sauvage » (3). Toutefois, il ne s'agit pas de n'importe quel souvenir du dieu Odin. En effet, les récits mythologiques relatifs à celui-ci sont nombreux et lui confèrent différents rôles. Parmi ceux-ci, deux sont particulièrement importants et pourraient avoir survécu dans la grande chasse.

En effet, on se rappellera que, dans le vieux monde nordique, la plus heureuse destinée qui pouvait être assignée à la vie d'un guerrier, était de tomber un jour ou l'autre au champ d'honneur, les armes à la main. L'âme du combattant était alors saisie par une Walkyrie et entraînée vers cette espèce de paradis militaire qu'était le Walhala. Là régnait aussi Odin, qui se trouvait ainsi à la tête d'une armée de fantôme. Or, on a vu justement dans la grande chasse une survivance de cette troupe d'âmes guerrières, hantant, la nuit, le monde entier. Il n'est donc pas étonnant que l'on décrive souvent les cavaliers qui accompagnent ou même qui mènent la grande chasse comme des fantômes ou des cadavres, voire des squelettes. Bref, une première interprétation — et peut-être la plus juste — ferait de la grande chasse ce bataillon fantôme de soldats nordiques, conduits par Odin à travers toute la terre.

Mais il pourrait exister une autre interprétation, et, quant à moi, je la préfère. En effet, il ne faut pas perdre de vue, ainsi que le souligne fort bien l'écrivain normand Jean Mabire, qu'« Odin est avant tout un dieu voyageur. Aucun élément de l'immense Nature ne lui est étranger. Il chevauche dans les nuages, il galope dans les chemins et il plonge sous les vagues. Au fond des mers ou au sommet des collines, il cherche toujours la sagesse. Sa vie est une quête perpétuelle. Car la sagesse n'est pas immobile mais mouvante. L'esprit ne reste jamais en repos. Il souffle avec le vent, légère bise ou forte rafale. C'est lui qui fait frissonner les arbres ; les idées voltigent parmi les feuilles mortes emportées par la tempête. Il faut se hâter de les saisir » (4). La grande chasse serait alors le souvenir de cette course du dieu Odin, toujours à la recherche d'un savoir plus grand ou d'une connaissance plus approfondie de la Nature. Au vrai, ce ne serait plus, dès lors, seulement à la divinité païenne mais aussi à l'esprit qu'elle incarne — à savoir : le questionnement perpétuel et la soif d'apprendre et de découvrir sans cesse — que ce serait attaqué le christianisme missionnaire et totalitaire de nos régions. Ainsi c'est dans la légende qu'était confiné l'Esprit par des prêtres qui pensaient détenir la Vérité, totale et exclusive de toute autre.

Mais le mythe a survécu et l'Esprit n'est pas mort. Et bientôt, aux fantômes de la grande chasse pourraient bien succéder de nouveaux guerriers, en pleine possession de leurs forces, et combattant, non plus à la suite d'Odin, mais toujours aux côtés de l'Esprit et de la Nature.

► Jérôme Breballe, Combat païen n°31, 1993.

Notes et références :

- (1) Sur les manifestations de la grande chasse à Bohan-sur-Semois, voir not. : PIMPURNIAUX Jérôme, Guide du voyageur en Ardenne, 2ème partie, Bruxelles, 1858, pp. 231-234 ; MONSEUR, Eugène, Le folklore wallon, Bruxelles, s.d., pp. 1-2 ; DELOGNE, Théodule, L'Ardenne méridionale belge, Bruxelles, 1914, pp. 62-63 ; ROUSSEAU, Félix, « La chasse infernale de Bohan », extrait des Légendes et coutumes du pays de Namur, Bruxelles, 1920, dans Le Sanglier n°51, 16 sept. 1960 ; LUCY, Gaston, « La chasse infernale de Bohan », in Presses-Annonces n°33, 8 sept. 1972.

(2) Il s'agit de : MOURREAU Jean-Jacques, « La chasse sauvage, mythe exemplaire », in Nouvelle École n°16, pp. 9-43. On lira aussi avec intérêt : BOURRE, Jean-Paul, « La chasse sans armes », dans L'Autre Monde n°12, pp. 10-17. Et bien sûr, on n'oubliera pas Victor HUGO, Le Rhin, tome II, Bruxelles, 1842, pp. 104 et ss.

(3) DEROLEZ, R., Les dieux et la religion des Germains, Payot, 1962, p. 74.

(4) MABIRE, Jean, Les dieux maudits : Récits de mythologie nordique, Copernic, 1978, pp. 79-80.

LA CHASSE SAUVAGE, MYTHE EXEMPLAIRE

[Ci-dessus : La Chasse sauvage, Franz Von Stuck, vers 1889. Ci-dessous : Couverture du tiré à part du n°16 de Nouvelle École, 1972. Dessin de JJM (d'après la pierre tombale d'Alskog Tjängvide, Suède) représentant Sleipnir, le coursier d'Odhinn, chevauchant dans les nuits du Vieux monde. Il entraîne derrière lui une Chasse sauvage. Le mythe a 3.000 ans et vit encore]

Dans un passé encore très proche de nous, on a cru voir de nuit des cortèges fantastiques : chasseurs, soldats, nègres, damnés, cavaliers avec leurs meutes, surgissaient avec fracas du néant pour disparaître sans laisser de traces, comme une nuée d’orage. Menée par un géant, un seigneur ou un roi, la chasse fantastique se lançait parfois à la poursuite d’un animal sauvage, généralement un cerf, à grands renforts d’abois, de « sonnailles » et de « hurlements » (Raymond Christinger & Willy Borgeaud, Mythologie de la Suisse ancienne, Genève, 1963, tome I, p. 16).

Dans un passé encore très proche de nous, on a cru voir de nuit des cortèges fantastiques : chasseurs, soldats, nègres, damnés, cavaliers avec leurs meutes, surgissaient avec fracas du néant pour disparaître sans laisser de traces, comme une nuée d’orage. Menée par un géant, un seigneur ou un roi, la chasse fantastique se lançait parfois à la poursuite d’un animal sauvage, généralement un cerf, à grands renforts d’abois, de « sonnailles » et de « hurlements » (Raymond Christinger & Willy Borgeaud, Mythologie de la Suisse ancienne, Genève, 1963, tome I, p. 16).

C’est en ces termes que 2 auteurs contemporains résument, dans ses grandes lignes, l’un des mythes les plus répandus, les plus significatifs et les plus féconds du folklore européen : la “Chasse sauvage”.

Dans son Manuel du folklore français (tome IV), Arnold Van Gennep cite à propos de la Chasse sauvage une abondante bibliographie. Il recense près de 120 titres pour le seul domaine français, ce qui situe l’importance du sujet. Malheureusement, faute d’avoir replacé le mythe dans son cadre d’origine, rares sont les auteurs parvenus à l’éclairer complètement.

Le thème de la Chasse sauvage connaît d’innombrables variantes, et a reçu diverses explications. Ces dernières peuvent être ramenées à 3 catégories, selon qu’elles furent proposées par des auteurs naturalistes, historicistes ou mythistes.

Certains chercheurs, comme E. Henry Carnoy (« Les Acousmates et les chasses fantastiques », in Revue de l’histoire des religions, tome IX, 1884, pp. 370-78), n’ont vu dans ces récits que les fruits d’une imagination populaire impressionnée par les phénomènes météorologiques et les “bruits d’animaux”. Les Chasses sauvages seraient, selon eux, à ranger parmi les superstitions. D’autres, comme Gaston Raynaud (« La Mesnie Hellequin, II : Le poème perdu du comte Hennequin », in Études romanes dédiées à Gaston Paris, 1892) se sont employés à fournir une base historique à l’une ou l’autre version du mythe. Cette tentative, déjà ancienne, fut sévèrement critiquée et finalement réduite (Ferdinand Lot, « La Mesnie Hellequin et le comte Ernequin de Boulogne », in Romania, tome XXXII, 1903, pp. 423-41).

En fait, l’analyse des allusions littéraires, l’examen des coutumes populaires, la comparaison des diverses formes de la tradition orale, leur confrontation avec des données de l’archéologie et de l’histoire des religions indo-européennes, permettent de penser que les thèses naturalistes et historicistes ne permettent pas d’interpréter à elles seules la somme des légendes de la Chasse sauvage

Car il ne s’agit pas d’une simple fable née à la veillée, de la peur de nuits trop longues, de forêts trop épaisses et du récit des anciens. Il ne s’agit pas non plus de l’écho, déformé et lointain, de la renommée de quelque illustre personnage. Mais bien d’un mythe. D’un mythe dont il faudrait pouvoir retracer les phases critiques, et qui, au cours d’une longue histoire, a perdu les traits fondamentaux qui devaient être les siens lorsqu’il participait à son idéologie d’origine.

Contrairement à une opinion trop souvent répandue, un mythe n’est pas quelque chose de flou et d’informel. Il est étroitement lié à un système, un ensemble social, un sentiment religieux, une idéologie. Rappelons à ce sujet l’excellence définition donnée par M. Georges Dumézil :

« Le mythe est essentiellement un récit que les usagers sentent dans un rapport régulier, d’ailleurs quelconque, avec un rite positif ou négatif de la vie magico-religieuse, ou juridico-religieuse, ou politico-religieuse. Peu importe que ce récit fasse intervenir des dieux, des héros fabuleux, ou des personnages crus “historiques” : du moment que le récit accompagne ou justifie, ou illustre un rite, il mérite le nom de mythe » (Mythes et dieux des Germains : Essai d’interprétation comparative, PUF, 1939, p. XI).

Une troupe de porte-morts

Le mythe a laissé de nombreuses traces dans la littérature européenne. C’est tout d’abord, au XIe siècle, le récit d’une chasse nocturne ayant suivi la mort du roi breton Alain Barbe-Torte. L’histoire, tirée d’une chronique nantaise, a été analysée par M. Henri Dontenville et ses collaborateurs, dans La France mythologique (Payot, 1966, pp. 163-64). En voici les principales périodes :

Décédé en sa résidence nantaise, l’an 952, Alain Barbe-Torte est enterré dans l’église des saints Donatien et Rogatien, édifice situé à l’extérieur de la cité. Le lendemain, son cadavre est retrouvé sur le sol. On l’enterre à nouveau et, sur sa tombe, on amasse des pierres et des troncs d’arbre. Mais rien n’y fait. Quatre jours durant, le défunt s’obstine à sortir de son tombeau. Du crépuscule au chant du coq, la peur règne dans la ville. La nuit, les comtes locaux, accompagnés d’une troupe de soldats, parcourent à cheval les hameaux entourant la cité, et mènent grand tapage. Certains, s’étant souvenus de la grande dévotion de Barbe-Torte pour la Vierge Marie, le cadavre est alors inhumé à l’intérieur des remparts, dans l’église qu’il avait fait construire en son honneur. Aussitôt, le tumulte prend fin.

À la même époque, un texte d’Orderic Vitalis relate la vision d’un certain Gauchelin, prêtre normand :

« Une nuit de janvier 1092, le prêtre de Bonneval, revenant de visiter un malade, entend venir une armée. Il veut se retirer vers 4 néfliers, mais un homme d’énorme stature armée d’une massue le contraint de rester près de lui. Passent d’abord des fantassins chargés du produit de leurs pillages, et qui s’encouragent à redoubler de vitesse ; ensuite, chargée de 50 cercueils, une troupe de porte-morts à laquelle le géant se réunit à l’instant ; puis des femmes à cheval, qui blasphèment et confessent leurs crimes ; des clercs, abbés, évêques en noir, qui supplient le prêtre de prier pour eux ; une grande armée de chevaliers noirs, armés pour la bataille, portant des enseignes noires et montés sur des chevaux gigantesques, enfin des chevaux libres, sellés. Le prêtre se dit : “Voilà sans aucun doute les gens de Herlechin (haec sine dubio familia Herlechini). J’ai ouï dire que quelques personnes les ont vus parfois. J’étais incrédule. Maintenant, je vois les mânes des morts”... » (H. Dontenville, op. cit., pp. 164-65).

Au XIIe siècle, un écrivain anglais, Gautier Map, contant l’histoire de Herla, légendaire roi breton, rapporte une chevauchée fantastique, intervenant après une descente aux enfers. Herla vient d’assister, dans une caverne, au mariage du roi des nains. Il en sort à cheval, accompagné de sa suite. C’est alors qu’il apprend, avec stupeur, que 2 siècles ont passé durant sa visite, et que l’île est tombée aux mains des Saxons.

Herla voudrait bien descendre de sa monture, mais il hésite. En effet, le roi des nains lui a confié un chien, et lui a interdit de quitter son cheval avant que le petit animal n’ait de lui-même sauté à terre. Or, le brachet n’en manifeste pas l’intention. Herla et sa suite se condamnent ainsi à une chevauchée sans fin. L’an premier du règne de Henri II, rapporte Gautier Map, cité par F. Lot (art. cit., p. 441), on a vu cette troupe s’engloutir près de la Wye, dans le comté de Herford.

Peu après, au XIIIe siècle, Adam de La Halle, dit le Bossu, célèbre trouvère d’Arras, évoque à son tour la « Mesnie Hellekin ». La scène a pour cadre une loge de verdure (la feuillée), élevée pour célébrer le retour du printemps. Elle se situe durant l’une de ces nuits privilégiées où les fées ont coutume d’apparaître aux mortels. Les personnages attendent Dame Morgue (la fée Morgane) et sa compagnie.

« Gillot : J’entends la Mesnie Hellekin, à mon avis, qui vient devant, avec maintes clochettes sonnant ; je crois bien qu’elles sont près d’ici.

— La grosse femme : Les fées viendront donc après ?

— Gillot : Que Dieu m’aide, je crois que oui .

Arrive ensuite un dénommé Croque-Sot, qui n’est autre que l’émissaire du roi Hellekin. Il s’enquiert de la venue des fées, apprend qu’elles ne sont pas encore arrivées, et décide de les attendre.

— Rikeche : À qui es-tu, dis, petit barbu ?

— Croque-Sot : Qui ? Moi ?

— Rikeche : Oui !

— Croque-Sot : Au roi Hellekin, qui m’a envoyé en messager à Dame Morgue la Sage, que mon sire aime d’amour. Je l’attendrai par ici, car elles m’indiquèrent le lieu... » (1).

Au début du XIVe siècle, un notaire à la chancellerie royale, Gervais du Bus, originaire de Normandie, imagine Le Roman de Fauvel. On y trouve, aux vers 604-770, la description d’un charivari organisé par un cortège que mène un géant barbu du nom de Hellequin. Celui-ci, monté sur un grand cheval de trait dont on peut compter les côtes, est accompagné de personnages étranges, dont les habits portent des clochettes. Dans le cortège, figure un chariot surmonté d’un bruyant engin, composé de roues de charrettes.

« L’un montrait son cul au vent, / L’autre rompait un auvent, / L’un cassait fenêtres et huis, / L’autre jetait sel aux puits ; / L’un jetait bran aux visages. / Trop étaient laids et sauvages. / Il y avait un grand jaïant / Qui allait fortement brayant, / Vêtu était de son broussequin. / Je crois que c’était Hellequin / Et tous les autres sa mesnie, / Qui le suivent tout enragie ».

Dans Renart le Nouvel, paru sensiblement à la même époque, Jakemars Giélée évoque un cavalier qui, lui aussi, porte plus de 500 clochettes : « À sa selle et à ses forains, Eut cinq cents clochettes au moins, / Qui démenaient tel tintin / Comme li maisnie Hierlekin ».

Fifres, tambours et sonnailles

Loin de disparaître au XVIe siècle, le mythe reste toujours vivace. À Strasbourg, le prédicateur alsacien Geiler von Kaysersberg (1445-1510) s’empare du thème de la “Chasse infernale” pour sermonner ses contemporains. Hans Sachs (1496-1576), salué comme le dernier des Maîtres-Chanteurs de Nuremberg, décrit dans plusieurs poèmes, notamment dans Gesprech von der Himmelfart Margraff Albrechtz Anno 1557 et Das Wütend Heer der Kleynen dieb, « l’armée sauvage s’avançant dans un charivari de fifres, de tambours et de sonnailles » (R. Christinger & W. Borgeaud. op. cit., p. 17). Et l’on peut lire, dans la Zimmerschen Chronik : « Im jar 1550 hat man das wutteshere zy Mösskirch gehört. Das ist in ainer nacht zu herpstzeiten nach den zehen uhren vorm Banholz mit einer grosen ugestimme über die Ablach uf Minchsgereut gefaren, und als das ain guete weil daselbs umbner terminiert, ist es die Herdtgassen herabkommen und dann neben dem siechenhaus und unser Frawen über die Ablachbrucken, dem bach nach an der stat, die Katzenstaig hinauf, mit aim wunderbarlichen gedöss, lauten geschrai, clingln, und aim grosen luft, so das getriben... » (2).

En France, il faut encore citer un poème de Ronsard, L’hymne des Démons (passage ne figurant que dans l’édition originale de 1555, publié par Albert-Marie Schmidt dans une thèse complémentaire de 1939, et reproduit par Gustave Cohen, « Survivances modernes de la Mesnie Hellequin », in : Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie royale de Belgique, t. XXXIV, séance du 5 janvier 1948, p. 34) :

« Un soir vers la Minuit, guidé de la jeunesse, / Qui commande aux Amans, j’allois voir ma Maistresse, / Tout seul outre le Loir, et passant un destour / Joignant une grand’croix, dedans un carrefour, / J’ouy, ce me sembloit, une aboyante chasse / De chiens qui me suyvoit pas-à-pas à la trace. / Je vy auprès de moy sur un grand cheval noir / Un homme qui n’avoit que les ôs, à le voir, / Me tendant une main pour me monter en crope : / J’advisay tout-au-tour une effroyable trope / De picqueurs, qui couroient une Ombre qui bien fort / Sembloit un Usurier qui naguère estoit mort, / Que le peuple pensoit, pour sa vie meschante, / Être puny là-bas des mains de Rhadamante. / Une tremblante peur me courut par les ôs / Bien que j’eusse vestu la maille sur le dos... »

Un autre témoignage nous est donné par Maximilien de Sully, ministre de Henri IV. Celui-ci rapporte dans ses Mémoires qu’un jour où le roi chassait à Fontainebleau, un bruit de chiens et de trompes se fit entendre brusquement. « C’estoit un fantôme environné d’une meute de chiens — écrit Sully —, dont on entendoit les cris et qu’on voyoit de loin, mais qui disparaissoit ors qu’on s’approchoit » (cité par Lazare Sainéan, « La Mesnie Hellequin », in : Revue des traditions populaires n°5/1905, tome XX, p. 181).

Soit des diables, soit des esprits

Pour le XVIIe siècle, on peut produire un passage des Mémoires du cardinal de Retz (cité par G. Cohen, art. cit., pp. 35-36), relatant un incident survenu au cours d’un voyage en carrosse, que l’auteur faisait en compagnie de personnages de son temps. Il s’agit d’une « compagnie de diables » que le cocher croit avoir aperçue. « M. de Turenne se tourna vers moi, raconte le cardinal, de l’air dont il eût demandé un dîner et de l’air dont il eût donné une bataille, avec ces paroles : “Allons voir ces gens-là !”. “— Quelles gens ?”, lui répartis-je, et, dans le vrai, je croyais que tout le monde avait perdu le sens. Il me répondit : “Effectivement, je crois que ce pourrait bien être des diables”. Comme nous avions déjà fait cinq ou six pas du côté de la Savonnerie, et que nous étions, par conséquent, plus proches du spectacle, je commençai à entrevoir quelque chose, et ce qui m’en parut fut une longue procession de fantômes noirs, qui me donna d’abord plus d’émotion qu’elle n’en avait donné à M. de Turenne... ».

En fin de compte, les « esprits » se révèlent être un groupe de capucins vêtus de noir. Cependant, comme l’a remarqué G. Cohen, il est évident que les 2 hommes « trouvaient tout naturel de rencontrer soit des diables, soit des esprits, et d’aller au-devant d’eux l’épée à la main. Ils connaissaient la Chasse sauvage ou la Mesnie Hellequin : la chose, sinon le mot ».

Enfin, vers 1668, Joh. Praetorius décrit ainsi la “troupe infernale” : « Beaucoup sont décapités, beaucoup ont la tête sur la poitrine, d’autres ont perdu mains ou bras, certains n’ont plus qu’un pied et boîtent, alors que d’autres ont mis leurs deux jambes sur les épaules et parviennent encore à courir, pendant que d’autres encore sont attachés à de grandes roues qui tournent sans axe » (cité par Alfred Endter, « Die Sagen vom Wilden Jäger und von der Wilden Jagd », in Studien über den deutschen Daimonen Glauben, Frankfurt a.M., 1934, p. 28).

La Mesnie Hellequin

Dans toutes ces descriptions, un nom revient souvent : celui de Hellequin, ou de Mesnie Hellequin. En 1140, Orderic Vitalis rapporte la rencontre du prêtre Gauchelin avec la famille Herlechini. À la fin du XIIe siècle, Pierre de Blois fait allusion aux milites Herlewini. À la même époque, Gautier de Map parle des phalanges noctivagae quas Herlethingi dicebant. Jusqu’au XVIe siècle, on trouve les formes “Herlequin” et “Harlequin”, que l’on pense être primitives, quoique la forme “Hellequin” soit plus usitée depuis le XIIIe siècle. En vieux français, une mesnie (ou maisnie) désigne une suite “menée”, un cortège, un équipage. Le mot peut aussi avoir le sens « de train de chasse, de valets de meute » (Lazare Sainéan, art. cit., p. 185), ce qui convient d’ailleurs parfaitement au contexte. Mais qui est donc Hellequin ?

Comme nous l’avons indiqué plus haut, certains auteurs se sont employés à “historiciser” le personnage de Hellequin. G. Raynaud (art. cit.), par ex., a évoqué la figure du comte Ernequin de Boulogne. Mais F. Lot n’a pas eu grand mal à réfuter l’hypothèse. « Le thème de la Chasse fantastique, écrit-il, est trop répandu pour qu’on puisse croire qu’il soit parti d’une petite région de la France, et sa signification mythique ne peut découler du souvenir d’une bataille historique du IXe siècle. Un témoignage antique, celui de Virgile, montre que la Germanie le possédait dès avant l’ère chrétienne… ». (art. cit., p. 433).

Une rapide étude étymologique montre qu’en réalité Hellequin (ou Hellekin, Hennequin, Hannequin, Herlequin, et par suite Arlequin) (2 bis) est un terme d’origine germanique, ayant des rapports certains avec Herle, Heer et Haari (Walter von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch, pp. 200-02), dont la pénétration en France se serait opérée à partir des sphères culturelles anglo-normandes.

Toutes les fois que se trouvent mis en scène le Wütende Heer (en Allemagne) ou la Maisnie Hellequin (en France), c’est par le bruit (le vacarme, le tumulte, le charivari) que se caractérise l’apparition. La troupe, généralement à cheval, mène grand tapage. Son chef (Hellequin, ou encore Wode) a une voix retentissante, qui glace d’effroi le voyageur égaré. À cet égard, remarque F. Lot, certains rapprochements s’imposent (art. cit., pp. 440-41), notamment avec le vieux-français herle ou harle, bruit, tumulte. Ce mot a donné naissance au verbe herler (ou heller, ou hellir), qui signifie “faire du tapage”. En Normandie, herlant voulait dire “bruyant”, “tracassier”. Sonner une cloche à herle, c’est “sonner le tocsin” (idées de mort et de bruit associées). Il semble bien que les verbes modernes héler (angl. hail) et, peut-être, hurler (3) proviennent aussi de herle, de même que le cri de haro, par lequel, dans l’ancien duché souverain de Normandie, un citoyen pouvait introduire directement une plainte en justice (« Haro, nos ducs ! On m’a fait tort ! »). La thèse selon laquelle haro serait l’abrégé de Ha Raoul ! (Ha Rolf !, Ha Rollon !) est en effet loin de faire l’unanimité. « Des exemples recueillis par Littré montrent que haro, loin d’être toujours pris dans le sens judiciaire, se disait de n’importe quelle clameur » (Lorédan Larchey, Dictionnaire des noms, contenant la recherche étymologique de 20 200 noms relevés sur les annuaires de Paris, 1880, p. 223). De Normandie, le mot passe d’ailleurs chez Marie de France à la fin du XIIe siècle (harou), l’expression crier haro sur quelqu’un se généralisant au début du XVIIe siècle (A. Oudin, Recherches italiennes et françoises, 1640-42). Dauzat fait dériver haro du francique hara, qui est aussi à l’origine de l’ancien français harer, exciter les chiens en criant, et de hare, cri pour exciter (terme de vénerie) (A. Dauzat, J. Dubois & H. Mitterand, op. cit., p. 366). En langue d’oil, harauder signifiait “interpeller bruyamment” (et souvent injurieusement).

Quatre notions relatives au wütende Heer se trouvent constamment associées par l’étymologie : la guerre (et le cheval), la chasse (et le chien), le bruit ou la fureur, le harcèlement. Le francique hara, cité plus haut, et le vieux français harer, ont abouti au verbe moderne harasser (angl. to harass), à rapprocher du francique harmjan, tourmenter, et du verbe harceler. En matière de vénerie, on peut signaler le français harde (couple de chiens courants attachés ensemble dans une chasse à courre) et le v. fr. herde (F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècles, Bouillon, Paris, 1880-1902), dérivés du francique herda et de l’all. herde, troupeau (angl. herd ; cowherd, vacher) ; et aussi le mot harloup, attesté chez Gauchet en 1583, qui est une altération de hare-loup, terme utilisé dans la chasse au loup. En anglais, on a harrier, chien courant (plur. harriers, meute, équipage), qu’on retrouvera plus loin dans un passage consacré à Heer-hari.

La terminaison quin correspond à la forme dialectale normande de “chien” (4). Lazarre Sainéan écrit à ce sujet : « Hellequin n’est que la forme normande et primitive, dont l’aspect moderne est hèle-chien, c’est-à-dire chien qu’on hèle, qu’on lance sur le gibier, chien bruyant. Les synonymes ancien-français helle, herle, hierle, bruit, tumulte (primitivement de chasse), et hellir, herlir, faire du tapage (au fonds identiques à haller, harer, exciter un chien), rendent compte des variantes (...), de sorte que Mesnie Hellequin paraît signifier “équipage dé chiens bruyants”... » (art. cit., pp. 184-85).

D’une région à l’autre

À partir du XVIIe siècle, semble-t-il, on ne trouve plus d’allusions à la Chasse sauvage dans les grands textes littéraires du temps. Mais les traditions populaires, conservées jusqu’à nos jours, mainhiennent lé thème bien vivant. « Cette chasse fantastique a autant de noms qu’il y a de cantons dans l’univers », remarquait à juste titre George Sand. Pour le seul territoire français, M. Claude Seignolle n’a pas relevé moins de 60 dénominations (5).

Ces appellations peuvent être classées en 2 catégories. D’une part, celles qui utilisent, pour caractériser la Chasse ou celui qui la mène (le Grand Veneur), des noms de personnages historiques ou légendaires intégrés au mythe : Chasse du roi Artus, Charrette de David, Chasse à Caillaud, etc. D’autre part, celles qui donnent à la Chasse un qualificatif qui lui est propre : Chasse sauvage, Chasse galopine, etc.

Au-delà des limites de l’hexagone, la diffusion du mythe s’étend sur la plus grande partie de l’Europe. D’après le relevé systématique établi par A. Endter, on peut affirmer qu’à quelques exceptions près, comme l’Espagne (Exercito antiqua) ou la Corse (Squadra d’Arezzo), sa répartition correspond pratiquement aux aires d’influences celtiques et germaniques (op. cit., pp. 11-17).

L’examen des coutumes locales met en lumière certaines variations. C’est ainsi que, dans le Berry, le mythe s’intitule tantôt Chasse à baudet, tantôt Chasse à Rigaut. « La Chasse à baudet est une chasse nocturne qui traverse les airs avec des hurlements, des miaulements et des aboiements épouvantables, auxquels se mêlent des cris de menace et des accents d’angoisse » (Laisnel de La Salle, Légendes et croyances du Centre, Chaix, Paris, 1876, vol. I, p. 168). « La Chasse à Rigaut est un bruit qu’on entend à n’importe quelle heure de la nuit. On dirait un nombre considérable de voix de chiens de différente grosseur et, par dessus tout, la voix forte et grave d’un gros dogue accompagnant par intervalles égaux ce concert discordant » (L. Martinet, Légendes et superstitions du Berry, Bourges, 1879, p. 3).

On connaît la Chasse à Rigaut (Chasse Rigaud) dans le Poitou, mais on y parle aussi de Chasse Galopine. « Ce seraient des bêtes invisibles, poursuivies par des démons, qui passent dans les airs. On contait, dans les environs de Lussa-lès-Châteaux, qu’un garde-chasse audacieux, ayant tiré une nuit sur la Chasse Galopine, une bête fantastique tomba, car il avait fait bénir sa balle. Mais il pensa mourir de peur quand il fut invisiblement poursuivi par des voix qui lui criaient : — Rends-moi ma chasse ! Rends-moi ma chasse ! » (Roger Dévigne, Le légendaire des provinces françaises à travers notre folklore, 1950).

À Rochesson, dans les Vosges, « on dit que ce sont les cris des enfants morts sans avoir été baptisés », tandis qu’à Ventron, « on l’appelle la Remolière » (Richard, Traditions de la Lorraine, 1848, p. 222). Dans la vallée de Cleurie, « c’est la Manihennequin, en patois Mégnéye Hennequin, qui emporte les âmes qui sont dévolues aux démons » (Thiriat, La vallée de Cleurie, p. 351). À Dompaire, « c’est la Mesnie Hellequin » (L. Adam, Patois lorrains. Cité par Eugène Rolland, « La Chasse sauvage », in Mélusine, tome XI, 1912, col. 177), etc.

Le plus souvent, l’accent est mis sur l’étrange et terrifiante personnalité du chef de la troupe. « Si le voyageur attardé a eu le temps de faire oraison à saint-Hubert quand passe la Chasse du Grand Veneur, dit-on dans le Cantal, il est témoin du plus étrange spectacle : la meute, composée d’un nombre infini de chiens fantômes, fuit, muette, haletante... Des piqueurs en costume écarlate suivent, puis le Grand Veneur, vêtu d’écarlate, un fouet en main, et dont les mouvements rendent un bruit d’ossements » (Roger Dévigne, op. cit., p. 185). En Côte d’Or, « on voit le Chasseur noir près du château d’Entre-deux-Monts, commune de Concœur, tout vêtu de noir, monté sur un cheval noir, et entouré d’une meute couleur d’ébène. Il chasse toutes les nuits » (Clément-Janin, Traditions populaires de la Côte d’Or, 1884, p. 17). Au Bitcherland, le Chasseur se nomme Hudada. Il a les pieds fourchus, et porte un habit vert. Parfois, il apparaît à la tête d’un troupeau de chèvres. C’est un être bizarre, et quelque peu farceur. Il se promène avec sa tête sous le bras, pousse des cris effrayants, etc. On l’a vu souvent au Schlossberg, surgissant des rochers et des endroits brumeux. De nos jours, au cours des chasses, le gibier est encore rabattu au cri de “Hudada”.

“Huhde, huhdada !”

Les identifications historiques, on l’a vu, sont nombreuses. Parmi les personnages les plus souvent cités figure “Artu” (Arthu, Artus). Il s’agit évidemment du roi Arthur, héros celtique du cycle de la Table Ronde. Le roi Salomon, mentionné dans plusieurs régions, est peut-être l’un des 3 souverains bretons ayant porté ce nom.

Dans les Charentes et en Vendée, la Chasse Gallery (ou Chasse du Sieur de Gallery) est une « bande de seigneurs impies, dont on a voulu identifier le Grand Veneur avec Guillery, brigand fameux du temps de Henri IV » (R. Dévigne, op. cit., p. 185). On chante : « Entendez-vous la sarabande ? / O l’é la Chasse-Gallery ; Ici, au long, va passer pre bande / Et la garache (garou) et l’alouby (vampire ? ) / Gallery va-t-en-tête, / Monté sus un cheveau / Qu’a le cou d’ine bête / Et la péa d’un crapaud ! ».

En Côte d’Or, « les habitants de Pagny racontent que leurs ancêtres, chaque nuit qui précédait Noël, entendaient, dans la direction du bois de Chassagne, l’amiral Chabot chassant le cerf dans ses forêts. Cette chasse était une punition infligée à l’amiral parce que, assistant une fois à la messe de minuit dans sa chapelle, et ayant appris qu’un cerf venait de passer près de là, il quitta le service divin pour aller le chasser. Si le même bruit ne se fait plus entendre aujourd’hui à pareille époque, c’est que le temps du châtiment est expiré. Il a eu lieu, dit-on, pendant 140 ans » (Clément-Janin, op. cit.). L’idée selon laquelle l’équipage de la Chasse est formé de défunts ayant contrevenu aux règles religieuses (ou, plus rarement, laïques), et qui ont été condamnés à errer indéfiniment, est d’ailleurs l’une de celles qui reviennent le plus souvent.

En Alsace, où la Chasse reçoit encore le nom de Pfaffengejägd (dans la vallée de Munster), de Breithut ou Blauhüttel, le Nachtjäger (Chasseur de nuit) « passait avec fracas, suivi de sa troupe folle ; il venait du Nord, allant à l’Ouest jusque vers Illzach. Bien des gens l’ont entendu. Son cri de chasse était : “Huhde, Huhdada !”, et ses chiens rugissaient plutôt qu’ils n’aboyaient » (tradition orale recueillie par Auguste Stöber, et publiée par Jean Variot, Légendes et traditions orales d’Alsace, 1919, p. 59). En d’autres endroits, le Grand Veneur se nomme Hupéri, Hubi (6), ou encore Hütcher : il porte alors un immense chapeau noir, rabattu sur les yeux. En Basse-Alsace, c’est dans la forêt de Modern, et à l’automne, qu’il fait son apparition. « Venant du Nord, il passe au-dessus des cimes, hurlant et soufflant. Après avoir parcouru les plaines labourées, il met ses chevaux à paître sur la pente et descend vers Utwiller (..). Au milieu du tapage déchaîné, le piéton solitaire s’entend parfois appeler par son nom. Il ne doit pas répondre, sinon il serait saisi par les puissances des ténèbres et s’égarerait toute la nuit dans la forêt. Au moment où le Chasseur sauvage approche, le piéton doit simplement prendre son mouchoir (qui, de préférence, sera blanc, de lin ou de chanvre), l’étaler à terre et se placer dessus : ainsi il est à l’abri de tout danger » (Ibid, pp. 338-39).

L’apparition du Chasseur a parfois valeur prémonitoire. Dans le Périgord, à Exiceuil et dans les environs, il existe une Chasse volante. « Lorsque cette chasse paraît, c’est un signe certain qu’il doit se passer de grands événements, tels que la guerre, la famine, etc. C’est bien pis encore, lorsqu’elle descend jusqu’à terre. C’est ainsi qu’on l’a vue au commencement de la Révolution. En effet, elle se fit entendre peu de temps avant ce qu’on a nommé la peur ; elle reparut ensuite en l’année 1792, avant la Terreur » (W. de Taillefer, Antiquités de Vésone, 1822, tome I, p. 244).

Connue dans le Bourbonnais sous le nom de Chasse Gayère, la suite infernale passe pour être menée par le Diable, qui poursuit avec sa meute les âmes des mourants. « Un homme, couché dans son lit, entendant la chasse nocturne, dit : — Apporte-moi de ta chasse. — Tiens, voilà ta part ! répondit une voix, et au même moment un bras humain ensanglanté tomba aux pieds de l’imprudent » (Ach. Allier, L’Ancien Bourbonnais, tome II, 2ème partie, p. 12).

Ce mythème se retrouve en différentes régions. Par ex. dans le Forez, où la Chasse royale passe aussi pour être menée par les démons. « Quand vous l’entendrez passer, ne criez pas pour insulter le Diable, car une voix infernale vous dirait : — Veux-tu chasser avec nous ? Tiens, voilà ta part de la curée ! Et vous verriez tomber des nuages des membres humains ensanglantés. Conservez, au contraire, tout votre calme, et tracez vivement une croix sur le sol. L’âme poursuivie viendra s’y réfugier, et vous la sauverez peut-être » (L.P. Gras, Évangiles des quenouilles foréziennes, Montbrison, 1865, p. 93. Cité par E. Rolland, op. cit., col. 176).

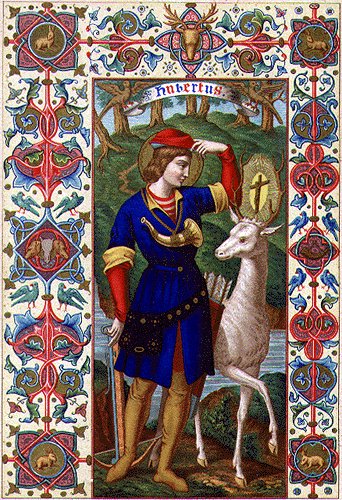

Saint-Hubert, saint-Eustache

[Ci-dessous : Hubert de Liège, manuscrit bourguignon du XVIe s. Dans l'iconographie chrétienne, le cerf crucifère est l'attribut de 4 saints : Eustache, Jean de Matha, Félix de Valois, et Hubert d'Ardenne]

L’examen comparatif des textes littéraires et des récits conservés par la tradition populaire permet de penser que la Chasse sauvage n’est rien d’autre qu’un mythe dégradé. Et point n’est besoin d’être grand clerc pour se douter que cette dégradation n’est pas intervenue spontanément, la mythologie indo-européenne étant toujours restée identique à elle-même (sous différents avatars), aussi longtemps que se maintenait son cadre de référence socio-idéologique.

L’examen comparatif des textes littéraires et des récits conservés par la tradition populaire permet de penser que la Chasse sauvage n’est rien d’autre qu’un mythe dégradé. Et point n’est besoin d’être grand clerc pour se douter que cette dégradation n’est pas intervenue spontanément, la mythologie indo-européenne étant toujours restée identique à elle-même (sous différents avatars), aussi longtemps que se maintenait son cadre de référence socio-idéologique.

La dégradation du mythe se caractérisant, non seulement par l’altération du thème et la confusion des éléments, mais aussi par l’inversion des valeurs qui s’y trouvent contenues, on y verra plutôt, non sans raison, l’un des effets du véritable bouleversement mental provoqué par l’intrusion du christianisme en Europe. Ce bouleversement, dont le bilan définitif est encore loin d’avoir été dressé, a entraîné tout un processus de fractionnement, d’éclatement et d’aliénations au niveau des croyances populaires. Du jour au lendemain, les divinités tutélaires se trouvèrent rejetées du côté des puissances infernales, leurs serviteurs pourchassés (7), leurs sanctuaires détruits, tandis que les mythes qui ne pouvaient être expurgés étaient assimilés et privés de sens. Modifiés en fonction de la morale nouvelle, ou de la tradition biblique, les mythes se trouvèrent ainsi enrichis ou appauvris selon des critères n’ayant plus aucun rapport avec leur idéologie d’origine. Ils cessèrent de s’appartenir.

Dans la plupart des cas, les mythes n’ont donc pas disparu. Ils sont, au contraire, restés bien ancrés dans l’esprit des populations rurales (pagani, “paysans”, et par suite “païens”), qui les ont conservés jusqu’à nos jours. Mais leur portée n’est plus la même. Leur signification a changé.

Intégré au légendaire chrétien, le thème de la Chasse sauvage a pris les allures d’un fabliau moralisant. Le Grand Veneur a été assimilé au Malin ; et sa troupe, au long cortège des âmes en peine qui ne peuvent trouver le repos.

Il s’agit, dans certains cas, d’un personnage réputé pour sa dureté ou ses crimes. C’est ainsi qu’en Lorraine thioise, un certain Naltitz, noble intendant ayant réellement existé, aurait été condamné à chevaucher sans fin pour expier ses méfaits. Dans le Roussillon, on parlera de “Mauvais Chasseur”, en Normandie, de “Chasse Caïn”, au Pays de Bresse, de “Chasse du roi Hérode”. Ailleurs, le mythème est plus explicite encore. Il met en scène un seigneur ayant préféré traquer le cerf, c’est-à-dire sacrifier au rite païen (les condamnations religieuses relatives au cerf seront évoquées plus loin), plutôt que d’assister à un office chrétien. Pour souligner le contraste, la Chasse se déroule à l’occasion d’une solennité particulière, généralement le Vendredi saint (jour de jeûne, d’abstinence et de deuil). Le seigneur ne se contente pas de manquer la messe. Il se rend à la chasse. Pis, à la chasse au cerf. Il est alors maudit, et condamné à “chasser éternellement”.

La “récupération” s’étend parfois au cerf lui-même. Il en est ainsi dans le récit de Hugo der Rote, comte de Dagsburg, qui, d’un même coup d’épieu, aurait mis à mort un cerf et l’ermite qui voulait le protéger, et surtout dans les légendes, étrangement semblables, de saint-Hubert et saint-Eustache.

Eustache (fête le 20 septembre) aurait été un général romain, ayant servi sous le règne de l’empereur Trajan. Possédant une immense fortune, il se serait rendu célèbre par ses exploits. Ce fut en courant le cerf qu’il se convertit. Un jour qu’il poursuivait un daguet, celui-ci se retourna soudain. Eustache aperçut alors entre ses bois une éclatante image de la Croix, et entendit une voix qui lui « tint un long discours propre à transformer son âme » (Omer Englebert, La Fleur des saints, Albin-Michel, 1962, p. 404). Il décida sur le champ d’embrasser le culte chrétien, avec sa femme, Théopiste, et ses enfants. L’abbé Englebert ajoute : « C’est peut-être un martyr oriental, inconnu de nous, qui a donné naissance à cette légende ».

L’histoire d’Hubert (657-727), saint patron des Chasseurs, est encore plus caractéristique. « Hubert chassait, un Vendredi saint, dans la forêt des Ardennes, ce qui était chose peu convenable pour un chrétien. Soudain, un beau cerf, qu’il poursuit avec ardeur, s’arrête et lui fait face. Entre les cornes de l’animal brille une croix éclatante, et une voix prononce ces paroles : — Hubert ! Hubert ! si tu ne te convertis pas et ne mènes pas une vie sainte, tu descendras bientôt en enfer ! » (L. Jaud, Vie des saints pour tous les jours de l’année, Mame, 1950, p. 480). Dûment averti, Hubert se rend à Rome. Il succédera par la suite à l’évêque Lambert, à la tête du diocèse de Tongres. On l’invoque contre la rage et la peur. Sa fête est fixée au 3 novembre.

Fort curieusement, les auteurs ne s’entendent pas sur les origines d’Hubert. L’abbé Jaud fait de lui « un prince de la lignée de Clovis, roi de France », qui aurait renoncé, après sa conversion, à ses droits sur la couronne d’Aquitaine. Robert Dévigne le décrit comme un prince franc élevé, dès la petite enfance, pour le métier des armes (op. cit., p. 182). D’autres le croient d’humble extraction, et le font naître au pays de Liège. L’abbé Englebert préfère ne pas se prononcer (7 bis).

Deux aspects

Au travers de ses différentes variantes, le thème de la Chasse sauvage semble présenter 2 aspects principaux. Tantôt la Chasse est une troupe de guerriers à cheval, généralement vêtus de noir, qu’accompagne une troupe bruyante et disparate ; c’est le wütende Heer, “l’armée infernale”, qui devient parfois un simple cortège d’âmes en peine, une troupe de damnés, quand elle ne dégénère pas en danse macabre (8). Tantôt il s’agit d’un véritable équipage de chasse, conduit par un chasseur-fantôme (le Grand Veneur), et qui comporte des montures, des chiens, une proie, une suite, etc. La proie est généralement un cerf ou un sanglier, ou encore une femme (nue, vêtue d’une robe blanche, etc.). C’est la Wilde Jagd, la “Chasse sauvage”.

Ces 2 aspects coexistent sur toute l’aire de diffusion du mythe, et notamment sur le territoire français. Dans le cadre germanique, le wütende Heer semble toutefois plus répandue dans les contrées méridionales, alors qu’on rencontre plus fréquemment la Wilde Jagd dans les parties septentrionales (cette distinction étant d’ailleurs très relative, puisque les 2 formes sont souvent juxtaposées).

Quoi qu’il en soit, le mythe comporte d’évidence des éléments culturels caractéristiques de l’idéologie indo-européenne des origines, et notamment des croyances funéraires (Totenzug, train de la mort), des Männerbunde (sociétés d’hommes), et des rites de renouvellement.

Les “sociétés d’hommes”

C’est le mérite d’Otto Höfler d’avoir établi que les traditions populaires liées à la Chasse sauvage n’étaient pas le produit d’une quelconque « mythologie naturelle » (Naturmythologie), comme de nombreux historiens des religions ou folkloristes étaient enclins à le penser sous l’influence des conceptions de Mannhardt, mais qu’elles reflétaient au contraire de très anciennes croyance indo-européennes, liées aux activités des « sociétés d’hommes traditionnelles ».

Exposées dans l’ouvrage intitulé Kültische Geheimbünde der Germanen (Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt a.M., 1934), les conceptions de Höfler avaient été annoncées et préparées par les travaux de H. Güntert (Ueber altisländische Berserkergeschichten, Heidelberg, 1912), Axel Olrik (Danmarks Keltedugtning, I, 2, Kobenhavn, 1903), Lilly Weiser (« Altgermanische Jünglingsweihen und Männerbunde », in E. Fehrle (dir.), Bausteine zur Volkskunde und Religionswissenschaft, Baden, 1927), et K. Meuli (Archiv für Volkskunde, Schweiz, 1928). Par la suite, Georges Dumézil (Mythes et dieux des Germains : Essai d’interprétation comparative, op. cit.) et Stig Wikander (Der arische Männerbund, Lund, 1938) devaient montrer à leur tour toute l’importance des confréries d’hommes dans les plus anciennes sociétés indo-européennes.

Il ne saurait être question de traiter ici de ce que furent les Männerbunde (9). On se contentera seulement d’énumérer quelques faits en rapport avec la Chasse sauvage. La comparaison de ce que nous savons sur le wütende Heer et de certains témoignages des auteurs antiques laisse en effet penser que le mythe a, entre autres, agrégé des rites propres aux sociétés guerrières du monde indo-européen.

Tacite, dans sa Germania, évoque le comportement d’une troupe de guerriers germains, les Haries (Harii). « En plus d’une puissance par laquelle ils dépassent les peuples que je viens d’énumérer, écrit-il, leur âme farouche enchérit encore sur leur sauvage nature, en empruntant les secours de l’art et du moment : boucliers noirs, corps peints ; pour combattre, ils choisissent des nuits noires ; l’horreur seule et l’ombre qui accompagnent cette armée de lémures suffisent à porter l’épouvante, aucun ennemi ne soutenant cette vue étonnante et comme infernale, car en toute bataille les premiers vaincus sont les yeux » (Germania, 43).

Le nom de “l’armée”

Le nom des Haries semble vouloir dire “les guerriers”, ou plus précisément, note A. Endter, « ceux qui appartiennent à la troupe », « ceux qui en font partie » (op. cit., p. 8). Ils ne constituaient probablement pas un peuple, mais plutôt une fraternité d’armes, un Kriegsbund, « compagnonnage guerrier ». L’usage de « peindre leur corps » (tincta corpora) ne serait pas tant une ruse de guerre qu’« une identification magique à l’armée des esprits, l’armée de la Chasse sauvage » (Jacques Perret, Tacite : La Germanie, 1962, p. 97) (10).

La dénomination de ces guerriers nous renvoie d’ailleurs au nom de l’armée (Heer), et à travers lui à Herle-Hellequin. Ce nom, rappelle Émile Benveniste, « est un terme commun aux dialectes germaniques : got. harjis, v.isl. herr, v.h.a. hari. Il se rencontre déjà plusieurs fois sous la forme hari- dans les inscriptions runiques. On le trouve en outre comme Hario-, Chario-, dans des noms propres germaniques transmis par les auteurs classiques » (Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Minuit, 1969, I, p. 111). Une multitude de noms et de prénoms en dérivent : Herod, Harald, Herdegen, Harward, Harwig, Harloff, Harring, Harling, Herke, Herrmann, Harrich, Herrmuth, Harlepp, Hariman, Herbrand, Harifrid, Herigaud, Hebert, Harprecht, Haribald, Hariard, etc. (Albert Heintze, Die deutschen Familienrnamen : Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, Halle a.S., 1908, p. 159). Le gotique harjis, ajoute Benveniste, « se définit comme une troupe dévastante : l’activité propre au Heer est caractérisée par le verbe dérivé isl. herja, v. h.a. herian, faire une razzia, all. heeren, verheeren, dévaster... » (op. cit., p. 113). En vieux français, le mot haraux — enlèvement des chevaux pris à l’ennemi — évoque également l’idée de rapine. Citons encore le harnais, qui désigne d’abord (vers 1155) l’ensemble de “l’équipement d’homme d’armes”, et provient du scand. hernest, provision d’armées ; la haridelle (cheval) et la harangue (fr. médiéval harenga), qui apparaît en 1395 chez Christine de Pisan, et dérive du francique hari-hring, réunion de l’armée. En anglais, le mot harrier — chien courant —, cité plus haut, veut aussi dire “dévastateur” et “pillard”. On a également to harry, harceler, piller, pourchasser, tourmenter, dévaster, harridan, vieille sorcière (à rapprocher de harpy, mégère ; fr. harpie), et surtout l’expression populaire et significative old Harry, qui est l’un des surnoms du Diable (to play old Harry somewhere : hanter une maison ; to play old Harry with somebody : en faire voir de dures à quelqu’un).

“Fureur de Berserkir”

Tacite parle aussi des Chattes (11), peuple germanique dont il rapporte les usages. « Dès qu’ils sont parvenus à l’âge d’homme — écrit-il —, ils laissent pousser cheveux et barbe, et c’est seulement après avoir tué un ennemi qu’ils déposent un aspect pris par vœu et consacré à la vertu. Sur leurs sanglants trophées ils se découvrent le front, alors ils croient avoir payé le prix de leur naissance, être dignes de leur patrie et de leurs parents ; les lâches et les poltrons restent dans la saleté. Les plus braves portent en outre un anneau de fer — ce qui est ignominieux chez cette nation — en guise de chaîne, jusqu’à ce qu’ils se rachètent par la mort d’un ennemi (12) (…). C’est à eux qu’il appartient d’engager tous les combats ; ce sont eux qui forment toujours la première ligne, étonnante à voir. Car même en temps de paix, ils n’adoptent pas des manières plus douces, ni plus traitables : aucun d’eux n’a maison ou terre, ou souci de rien ; selon qu’ils viennent chez l’un ou chez l’autre, on les nourrit, prodigues du bien d’autrui, dédaigneux du leur... » (op. cit., 31).

Les Chattes ouvrent le combat, et forment la première ligne. Les Haries jettent l’épouvante autour d’eux. Les uns et les autres forment des sections d’assaut, dont les membres constituent une véritable élite guerrière. Ce sont des sociétés vivant en marge, coupées en droit comme en fait des autres communautés, qui leur doivent assistance et secours. Elles sont à l’image de la « troupe des combattants infernaux », menée par Odhinn (Odin-Wodan).

La conception germanique de l’au-delà est bien connue : « Dans la demeure fabuleuse d’Odhinn, dans la Valhöll (Valhalla), vivent à jamais les hommes qui, depuis le début du monde, sont morts dans les combats » (G. Dumézil, op. cit., p. 79). Ce sont les « élus d’Odhinn », les Einherjar (13), que le dieu souverain a fait chercher par les Walkyries. Ils partagent leur temps entre l’hydromel de la chèvre Heidhrûn, qui arrose la chère du sanglier Saehrmnir, et des combats prodigieux. Combattants d’élite, ils prendront les armes avec Odhinn, Herjan, “seigneur des guerriers”, le jour où l’appel du coq sonnera l’heure du Ragnarök. Et c’est avec lui qu’ils périront dans l’incessant recommencement du crépuscule des dieux.

Les Einherjar constituent tout naturellement le modèle des sociétés guerrières de Germanie. Dans un passage “historicisant” le dieu souverain, l’Ynglingasage (la saga des Ynglings, premier chapitre de la Heimskringla, histoire des rois de Norvège) décrit les compagnons d’Odhinn en des termes que Tacite n’aurait pas reniés : « Ils allaient sans cuirasse, sauvages comme des chiens ou des loups. Ils mordaient leurs boucliers et étaient forts comme des ours et des taureaux. Ils massacraient les hommes, et ni le fer ni l’acier ne pouvaient rien contre eux. On appelait cela fureur de Berserkir » (Snorri Sturluson, Heimskringla, American-Scandinavian Foundation & Univ. of Texas Press, New-York & Austin, 1964, p. 10). L’hypothèse a même été avancée selon laquelle la mort du dieu Baldr (Balder) serait un mythe correspondant à un rituel d’initiation destiné aux jeunes guerriers (14).

Quête et tapages

Des rapprochement non moins significatifs peuvent être établis entre “l’armée infernale”, les “confréries de jeunes gens” du folklore européen, et les sociétés masculines de l’Antiquité germanique. Les unes et les autres présentent des traits communs : règles éthiques qui leur sont propres, activités “en marge”, tapages nocturnes, droit de rapine (ou de quête), etc. Évoquant les sociétés d’hommes, Dumézil a pu écrire :

« Par un abâtardissement dont notre siècle a vu les derniers effets, elles ont donné dans tout le monde germanique une partie des mascarades d’hiver ; à l’occasion et à l’abri des déguisement animaux (ours, loups, boucs...), la “société des garçons” du village se reforme et, récemment encore, faisait régner une petite terreur : maisons envahies, quêtes impérieuses, huches pillées, filles troussées, femmes poursuivies, ces élémentaires scénarios du “déchaînement” qui, à travers leur déchéance, rappellent encore si clairement les légendes des Centaures grecs et les rituels des Luperques romains, sont le dernier témoignage de tout ce que pouvaient, de tout ce que devaient faire, dans leur Uebermut, les jeunes Hommes-Bêtes de l’antique Germanie » (op. cit., p. 89).

R. Christinger et W. Borgeaud ont montré, au travers d’exemples pris dans le folklore suisse contemporain, que les mascarades des « confréries de jeunes gens », bien des siècles plus tard, sont sensiblement restées les mêmes (op. cit., pp. 13-15).

Dans la vallée du Lötschental, la tradition veut que les Roitscheggeten, dont le nom signifie “ceux qui sont tachés de suie”, pénètrent dans les maisons par les cheminées. Ce sont des jeunes gens d’une vingtaine d’années, qui doivent subir certaines épreuves avant d’être admis dans la confrérie. Jusqu’à une date récente, ils se répandaient dans les villages peu avant le Mercredi des Cendres. Vêtus de peaux de bêtes, imitant le mugissement du taureau et agitant une clochette suspendue à leur ceinture, ils pillaient le boucher et le boulanger, et recevaient, dans les maisons qu’ils visitaient, abondance de victuailles. À leur passage, les femmes se cachaient, sous peine d’être poursuivies et aspergées de purin, de sang ou d’eau mêlée de suie.

Les Klausen, autre confrérie de jeunes gens, quêtent en Appenzell de maison en maison, à la fin de l’année ou au début de l’an nouveau. À Urnäsch, dans les Rhodes-Extérieures, ils se manifestent dans la nuit de la saint-Sylvestre, puis lors du Carnaval, dans la nuit du 13 au 14 janvier. Les quêteurs sont généralement déguisés en femmes. Leur tournée s’accompagne de cris, de sons de cloches et de clochettes, parfois de danses.

Les Klausen, autre confrérie de jeunes gens, quêtent en Appenzell de maison en maison, à la fin de l’année ou au début de l’an nouveau. À Urnäsch, dans les Rhodes-Extérieures, ils se manifestent dans la nuit de la saint-Sylvestre, puis lors du Carnaval, dans la nuit du 13 au 14 janvier. Les quêteurs sont généralement déguisés en femmes. Leur tournée s’accompagne de cris, de sons de cloches et de clochettes, parfois de danses.

D’après A. Van Gennep, l’analyse des édits de police diocésains ou municipaux de la fin du XIVe et des XVe et XVIe siècles montre qu’il existait en Alsace, à la fin du Moyen-Âge, au moins 4 catégories de quêtes, lesquelles, « à cause de leur caractère comminatoire, déterminaient parfois des abus et des désordres». On les nommait Bechten ou Bechtmunzüge. Les textes contiennent parfois des détails révélateurs. Ainsi cet édit, promulgué à Strasbourg en 1483, qui défend « que personne, soit homme ou femme, ecclésiastique ou laïque, ne se présente pour quémander revêtu d’oripeaux ou en manière de paysan, ou autrement déguisé ou méconnaissable, aux chambres et aux maisons, que ce soit de jour ou de nuit ». Pourtant, au XIXe siècle, les jeunes gens de Kaltenhouse (Bas-Rhin, canton de Haguenau) avaient encore coutume, durant l’Avent, de jeter du blé ou du maïs contre les fenêtres, et d’organiser des charivaris devant les maisons (Manuel de folklore français contemporain, tome premier, VII : Cycle des douze jours, A. & J. Picard, 1958, p. 2875).

Au XVe siècle, quêtes et tapages caractérisaient aussi les activités des confréries bâloises. Durant les nuits de Noël et de Nouvel An, les quêteurs, agitant des sonnailles et bâton à la main, se déguisaient, comme au temps de Carnaval, en boucs (Böckerweise) ou en diables cornus. La jeunesse d’Affoltern, canton de Zurich, usait des mêmes déguisements.

Cette coutume rappelle les “quêtes de Noël” (Flandre, Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas), les “battages de printemps” allemands (A. Schulte, « Germanisches Kulturerbe im Frühlingsbrauchtum Westfalens », in Germanien, Berlin, mars 1939, pp. 116-29), et aussi les Schembartläufer, qui parcouraient durant le Carnaval les rues de la ville de Nuremberg, une fourche à la main, des clochettes à la ceinture, et le visage recouvert d’un masque de bouc.

Au Moyen-Âge, la Fête des Fous, présidée généralement par un “évêque” ou un “prince des Fous”, donnait lieu à de véritables Saturnales. Le clergé était parodié, et les églises bafouées. Des personnages masqués se livraient à toutes sortes d’excentricités, lançaient des ordures au visage des passants, et menaient grand tapage, au scandale des autorités ecclésiastiques et séculières. Jusqu’au XVIe siècle, début janvier, on célébrait à Zurich la Bechtelistag. Les jeunes buvaient et festoyaient abondamment. On appelait cela “aller chez Berchtold”. En Suisse alémanique et dans les Grisons, ces groupes d’adolescents s’érigeaient même en tribunaux, et se donnaient le droit de pillage : le Putzen ou Butzenrecht.

Au Moyen-Âge, la Fête des Fous, présidée généralement par un “évêque” ou un “prince des Fous”, donnait lieu à de véritables Saturnales. Le clergé était parodié, et les églises bafouées. Des personnages masqués se livraient à toutes sortes d’excentricités, lançaient des ordures au visage des passants, et menaient grand tapage, au scandale des autorités ecclésiastiques et séculières. Jusqu’au XVIe siècle, début janvier, on célébrait à Zurich la Bechtelistag. Les jeunes buvaient et festoyaient abondamment. On appelait cela “aller chez Berchtold”. En Suisse alémanique et dans les Grisons, ces groupes d’adolescents s’érigeaient même en tribunaux, et se donnaient le droit de pillage : le Putzen ou Butzenrecht.

Toutes ces expressions sont évidemment de même origine. Bechtelistag, “Berchtold”, sont à rapprocher de l’expression alsacienne Bechten ou Bechtmunzüge. L’Allemagne du sud, le Tyrol, l’Autriche et la Suisse alémanique connaissent d’ailleurs berchten et perchten, où certains mythologues ont vu une allusion à Berchta et Perchta (divinités dont il sera parlé plus loin). Le droit de rapine (Putzen, Butzenrecht) caractérise aussi bien les sociétés guerrières du vieux monde germanique (Roitscheggeten, Lötschentaler, etc.) que les modernes « confréries de jeunes gens ». Putzen, en dialecte autrichien, veut dire stehlen, c’est-à-dire “voler” (anglais to steal, stole, stolen). Otto Höfler, qui rappelle que les jeunes Spartiates possédaient aussi le droit de rapine, pense que les membres des sociétés guerrières obéissaient à des mobiles sacrés. Masqués, circulant « comme des démons en action de rapiner », ils allaient rencontrer la Mort et ses esprits (op. cit., pp. 257-64).

Christinger et Borgeaud évoquent également ces « fêtes de la jeunesse » qui se nomment Chalandamars en Engadine, Calonda Mars, Clendamars ou Ondamarasa, dans les Grisons. Elles ont lieu le 1er mars, en pleine période de renouvellement (c’est à cette date que les charges officielles prennent fin, que les autorités sont élues, et les contrats révisés). Des jeunes garçons défilent alors, portant des cloches et des sonnailles (au val Misox, le bruit est censé réveiller la nature, et favoriser la croissance de l’herbe). Ils sont parfois déguisés, comme à Carnaval, font des quêtes, chantent des airs de circonstance, et souhaitent prospérité aux donateurs. Il arrive même qu’ils luttent à qui fera le plus de bruit.

Des coutumes analogues ont été observées en Alsace. Le lundi de Pentecôte, les Pfirtgstknecht (ou Pfingstfledderi), déguisés et en cortège, vont quêter de maison en maison. Ils chantent des airs traditionnels, où il est question d’« envoyer la martre dans le poulailler » des pingres (Robert Redslob, À travers les villages d’Alsace, Woerth, 1956, p. 44).

Männerbunde et “confréries” ont donc une fonction précise. Au sein des sociétés indo-européennes, dont l’ordre est la loi, elles assument un rôle indispensable de défoulement conventionnel. Cette « fonction de fantaisie, de tumulte et de violence — écrit Dumézil — n’est pas moins nécessaire à l’équilibre collectif que la fonction conservatrice (ordre, tradition, respect des tabous) qu’assument les hommes mûrs, et éventuellement les vieux » (op. cit., p. 85).

C’est donc dans les périodes de transition et de renouvellement (les équinoxes et les solstices) que se manifestent les scénarios mythico-rituels des confréries exhubérantes. Il s’agit, en quelque sorte, de conjurer la mort (la fin du cycle) par la vie dans ce qu’elle a de plus démonstratif. C’est pourquoi l’on voit aller de pair les cortèges de masques carnavalesques, l’apparition des animaux, des motifs, des divinités chtonico-funéraires. À ces époques de l’année, les ancêtres reviennent visiter les vivants : « Les affiliés rencontrent les morts qui, surtout aux environs du solstice d’hiver, reviennent sur la terre » (M. Eliade, Naissances mystiques, 1959, p. 178) (15). La chaîne biologique des générations se scelle dès initiations marquant l’entrée dans l’âge adulte. Le vacarme, les sons de trompe, les abois, marquent ces solennelles retrouvailles. La Chasse sauvage en est le plus présent symbole (M. Eliade, Le mythe de l’éternel retour, 1949, pp. 107-12).

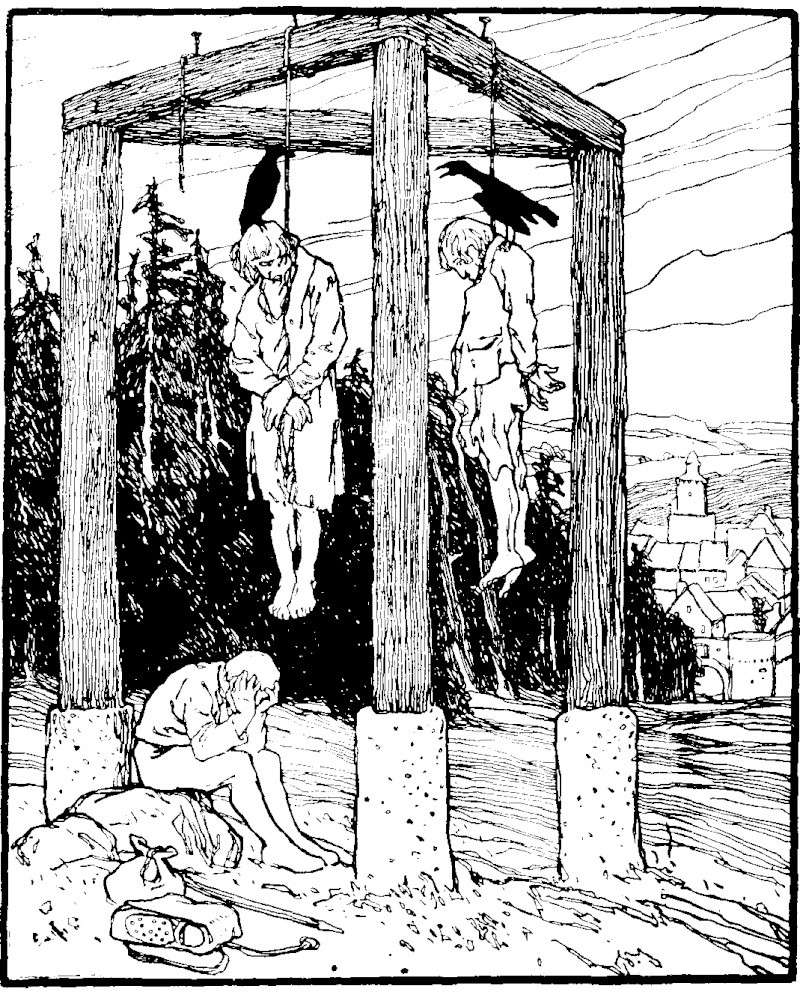

Odhinn, dieu terrible et inquiétant

[Ci-dessous : Gravure d'Otto Ubbelohde, Grimmsche Märchen, Elwert Verlag, Marburg/L., 1922. Les voleurs étaient autrefois pendus ou étranglés. Étaient-ils consacrés à Odhinn ? Ils attiraient en tout cas les « mouettes d’Ygg », les corbeaux]

L’existence de liens étroits entre le wütende Heer et les sociétés masculines de l’Antiquité nord-européenne conduit, tout naturellement, à poser la question des relations pouvant exister entre le Chasseur sauvage (le Grand Veneur) et le chef des Berserkir et des Einherjar, le dieu Odhinn.

L’existence de liens étroits entre le wütende Heer et les sociétés masculines de l’Antiquité nord-européenne conduit, tout naturellement, à poser la question des relations pouvant exister entre le Chasseur sauvage (le Grand Veneur) et le chef des Berserkir et des Einherjar, le dieu Odhinn.

Dans sa Deutsche Mythologie, parue en 1835, Jacob Grimm avançait déjà l’hypothèse selon laquelle le Chasseur serait la représentation d’un Odhinn-Wodan plus ou moins déchu. En 1895, Wolfgang Golther, dans son Handbuch der Germanischer Mythologie, édité à Leipzig, se rangeait à la même opinion. Aujourd’hui, nombreux sont les ethnographes à s’être laissés convaincre par les brillantes démonstrations d’O. Höfler (16). Il est maintenant reconnu, écrit M. F. Lot, « que le conducteur de la Chasse sauvage n’est autre, à l’origine, que le grand dieu germanique Wodan. Sur ce point, la question peut être considérée comme réglée » (art. cit., p. 433).

Le nom même d’Odhinn, « dieu terrible et inquiétant » (Dumézil dixit), vient renforcer cette hypothèse. Il dérive en effet du vieux-scandinave ôdhr, qu’Adam de Brême a traduit par furor, et qui correspond au gotique wôds, possédé, et à l’allemand Wut, fureur (angl. wuthered : fr. envoûté ?). Pris comme adjectif, le mot peut signifier “violent”, “furieux”, “rapide”. Substantivé, il exprime l’ivresse, l’excitation, le génie poétique, le mouvement de la mer, de l’orage et du feu (G. Dumézil, Les dieux des Germains, op. cit., pp. 57-59). « Odhinn, c’est le possesseur de l’ôdhr multiforme, de cette Wut volontiers nocturne qui anime aussi sur le continent les chevauchées de la Chasse fantastique (das wütende Heer), dont Wôde, Wôdan est parfois le chef » (Mitra-Varuna, Gallimard, 1948, p. 146).

Pour É. Benveniste, ce nom, formé de Woda-naz : chef de la Woda, dit bien qu’Odhinn est à la tête de la “fureur” ou de “l’armée furieuse”, c’est-à-dire de ce qu’on appelé plus tard la Wuotanes heri (all. wütendes Heer). Son surnom de Herjan, seigneur des guerriers, renvoie lui aussi à la direction de l’armée (op. cit., II, pp. 112-13). Dans l’un et l’autre cas, nous voyons donc se confirmer qu’Odhinn-Wodan est un dieu du tumulte (17).

« Le caractère d’Odhinn est complexe et peu rassurant — écrit Dumézil. Le visage dissimulé sous son capuchon, dans son manteau bleu sombre, il circule à travers le monde, à la fois maître et espion » (Les dieux des Germains, op. cit., p. 46).

Sa complexité (dans une étude intitulée Odensheite, parue en 1924 à l’Université d’Oslo, M. Hialmar Falk n’énumérait pas moins de 169 noms, surnoms et qualificatifs attribués à Odhinn) tient au fait qu’il exerce une double fonction, à la fois souveraine et guerrière. Seigneur du peuple des Ases, il est le roi des dieux, le dieu des rois (18), le dieu d’une partie des morts (19) et le dieu magicien. Dieu du seid, maître de la magie, il tient sa sagesse de la tête parlante du géant Mimir. Dieu de la poésie, c’est par ruse, en empruntant l’apparence d’un aigle, qu’il s’empare de « l’hydromel des scaldes ». On lui doit aussi la découverte des runes. Pour en connaître les secrets, il est resté 9 jours et 9 nuits suspendu à un arbre agité par le vent, offert en sacrifice à lui-même, sans boire ni manger. De là, probablement, le fait qu’il soit aussi le dieu des pendus (20).

Tout cela lui vaut une quantité de pouvoirs : pouvoir d’ubiquité ou de translocation (il adopte alors des formes animales : aigle, cheval, ours, loup, etc.), pouvoir d’aveugler, d’assourdir, de paralyser ses adversaires. Sa magie lui sert à l’administration du monde. Il peut éteindre le feu, calmer la mer, tourner les vents, prévoir les événements et le destin des hommes. Intervenant dans les batailles, il « lie d’un lien » les guerriers dont il a décidé la perte (21).

Odhinn possède une lance de fer, Gungir, sur laquelle sont gravées de puissantes runes magiques. Il est le dieu-au-javelot (22). Il est aussi « Ase-aux-corbeaux », car 2 corbeaux, Hugin (l’esprit) et Munnin (la mémoire), volent à ses côtés, qui lui rapportent le fruit de leurs observations. Sleipnir, son cheval à 8 pattes, est le plus rapide des coursiers. Sa femme s’appelle Friga, ses enfants, Thor et Baldr. Odhinn est borgne. La version méridionale de son nom, Wodan, se retrouve dans la forme anglo-saxonne du mot “mercredi” (“jour de Mercure”) : Wednesday, de Wôdnesdaeg (23).

Le Chasseur sauvage a tous les traits d’Odhinn. Son allure est inquiétante, voire effrayante : corps velu, parfois couvert de mousse, plus généralement livide et grisâtre (A. Endter, op. cit., p. 33). Il arrive qu’il soit borgne (n’a-t-il pas le “mauvais œil” ?). La tradition lui prête le pouvoir de rendre fou, aveugle ou sourd, de paralyser les importuns et les voyageurs égarés (Ibid., p. 48).

“Corbeau de nuit”

Dans les pays de culture germanique, le Wilde Jäger porte d’ailleurs le nom de Wodan ou d’Odhinn. Pour désigner la Chasse sauvage, en Suède, on parle d’Odenjagar ou d’Odensjagd. Au Danemark, il est question d’un Odinsjäger, en Norvège, de l’Asgardreit, la “chevauchée d’Asgard” (24). Au Schlesvig-Holstein, le Nachtjäger (Chasseur de nuit) se nomme Wod ou Wode, dénominations également utilisées au Mecklenbourg, où l’on évoque le passage de la Wodensheer ou de la Wodensjagd, et en Poméranie. Aux Pays-Bas, le Chasseur s’appelle Nachtrabe (corbeau de nuit) (25), mais aussi Woedende Leger (Ibid., pp. 11-17).

Dans les pays de culture germanique, le Wilde Jäger porte d’ailleurs le nom de Wodan ou d’Odhinn. Pour désigner la Chasse sauvage, en Suède, on parle d’Odenjagar ou d’Odensjagd. Au Danemark, il est question d’un Odinsjäger, en Norvège, de l’Asgardreit, la “chevauchée d’Asgard” (24). Au Schlesvig-Holstein, le Nachtjäger (Chasseur de nuit) se nomme Wod ou Wode, dénominations également utilisées au Mecklenbourg, où l’on évoque le passage de la Wodensheer ou de la Wodensjagd, et en Poméranie. Aux Pays-Bas, le Chasseur s’appelle Nachtrabe (corbeau de nuit) (25), mais aussi Woedende Leger (Ibid., pp. 11-17).

D’autres faits, puisés dans le folklore européen, accréditent l’identité du Chasseur sauvage et d’Odhinn. Ainsi cette coutume danoise, encore observée au XIXe siècle, que signale Axel Olrik. Durant la période du Jul (Noël, fin d’année), les couteaux de la maison doivent être disposés de façon à présenter le tranchant en l’air. Auparavant, les lames auront été bien affûtées « pour protéger efficacement contre la Chasse sauvage ». Le bruit court, en effet, que « König Hans et sa suite » vont venir, en volant dans les airs, s’emparer du Julschwein (le porc de Noël).

On pense évidemment au sanglier aux soies d’or du dieu Freyr, Saehrmnir, qui est dévoré chaque jour et renaît chaque soir dans la Valhöll. On pense aux festivités collectives du Jul païen, « fête d’Odhinn par excellence » (G. Dumézil, Mythes et dieux des Germains, op. cit., p. 37), durant lesquelles le porc est consommé en commun.

Mais on pense aussi au dicton qui remémore les visites faites par Odhinn à ses sujets : « Quinconque veut devenir riche invite publiquement Oden comme hôte, et le fait venir chez lui » (dicton répandu au XVIIe siècle en Suède méridionale ; cité par Dumézil, ibid., p. 142). Car Odhinn, en bon souverain, est reçu par les seigneurs de son royaume. Ceux-ci, considérant sa présence comme contraignante, offrent des présents à leur hôte. Ils s’assurent ainsi l’assistance du roi (c’est-à-dire la bienveillance du dieu). La coutume citée plus haut montre simplement l’inversion des valeurs intervenue à l’intérieur du mythe. La venue d’Odhinn n’est plus attendue, elle est même redoutée. Mais on continue à prévoir que le dieu viendra chercher son dû (le porc des réceptions solennelles, véritable mets de l’hospitalité).

On prit ainsi l’habitude de faire des cadeaux au Wilde Jäger, pour conjurer sa fureur, comme on en faisait auparavant à Odin, pour s’attirer ses bienfaits. L’offrande, le plus souvent, consiste en bétail, en objets symboliques, en petits animaux.

Le chien de Hakelberg

Walter K. Kelly rapporte qu’au siècle dernier, dans un petit village de l’Ostenholz, situé entre l’Elbe et la Weser, une vache était offerte tous les ans au Helljäger (Chasseur des enfers), à la veille du jour de Noël. Les habitants savaient quel était l’animal qui devait être sacrifié, car, passé la saint-Martin, il se mettait à engraisser beaucoup plus que la normale. À peine l’avait-on sorti de son étable qu’il disparaissait mystérieusement. Avait-on la mauvaise idée de le laisser dans son enclos ? Il se produisait alors un vacarme effrayant. La vache se mettait à sauter sur place, comme folle, jusqu’à ce qu’on l’ait menée dehors (Curiosities of Indo-European Traditions and Folk-Lore, London, 1863, p. 278). Des exemples analogues, concernant des vaches et des bœufs, sont cités par O. Höfler.

Lorsqu’il passe dans les maisons, le Chasseur sauvage emprunte toujours le même itinéraire. C’est pourquoi l’on dit que certains villages anglais fondés par les Saxons se trouvent on Woden’s way (sur la route de Wodan). En ces endroits, disait-on au siècle dernier, la Wilde Jagd passe de préférence dans les granges, et par les portes situées en vis-à-vis dans les habitations (W. K. Kelly. op. cit., p. 269).

Après son passage, Woden-Wodan laisse souvent un chien derrière lui. Durant la période du Jul, Hakelberg, c’est-à-dire Odhinn (26), a coutume d’envoyer un chien dans les foyers. L’animal se couche près du feu, et aboie toute la nuit. C’est une bête étrange, parfois borgne comme son maître, tantôt grosse et grasse (dans les périodes d’épidémies), tantôt très maigre, qu’on prétend à la fois nécrophage et vorace. On dit aussi qu’elle se nourrit de cendres, de braises et de fumées, qu’elle apporte le feu, la maladie et la mort. Au bout du cycle des douze jours de fin d’année, Hakelberg revient généralement chercher son chien (A. Endter, op. cit., pp. 27-32). Mais il arrive aussi qu’il disparaisse de lui-même, au petit matin, et qu’on ne trouve plus qu’une pierre à sa place. Une pierre magique d’ailleurs, car on aura beau la rejeter, elle reviendra toujours dans la maison.

Pendant cette période, qui est celle du solstice d’hiver, il n’est pas recommandé de faire sécher du linge dehors, ni même d’en laver. Car les chiens du Chasseur pourraient le mettre en morceaux (W. K. Kelly, op. cit., p. 270). Aujourd’hui encore, dans la région de Hambourg et le Schlesvig-Holstein, certaines personnes évitent de laver du linge et de le suspendre dehors durant les “douze nuits”. Enfreindre cette coutume pourrait irriter des voisins.

Ce rôle joué par le chien n’est pas accidentel. Dans l’Europe antique, une fonction funéraire lui est constamment dévolue. « Il n’est sans doute pas une mythologie qui n’ait associé le chien au monde du dessous, à la mort, aux enfers, aux empires invisibles que régissent les divinités chtoniennes ou séléniques (...). La première fonction mythique du chien est celle de psychopompe, guide de l’homme dans la nuit de la mort, après avoir été son compagnon dans le jour de la vie. D’Anubis à Cerbère, par Thoti, Hécate, Hermès, il a prêté son visage à tous les grands guides des âmes, à tous les jalons de notre histoire culturelle occidentale » (Jean Chevalier & Alain Gheerbrant (dir.), Dictionnaire des symboles, Robert-Laffont, 1969, p. 197).

« Chez les Germains — écrit Alexandre H. Krappe —, les chiens seuls voyaient Hel, déesse de la mort, quand elle parcourait le pays » (op. cit., p. 44). C’est d’ailleurs un chien, nommé Garm, qui garde l’entrée du Niflheim, royaume des morts, des glaces et des ténèbres. Dans la Grimnismàl, poème eddique, seuls les chiens reconnaissent Odhinn lorsqu’il fait son apparition à la cour du roi Geirröd, déguisé en mendiant. Dans le monde celtique, le chien, associé au monde des guerriers, est particulièrement à l’honneur (26 bis). Cependant, il prend parfois une couleur maléfique. En Bretagne, le chien noir des Monts d’Arrée représente les damnés. « De nos jours encore, ajoute Jan de Vries, dans les superstitions irlandaises, le chien passe pour être un démon, voire un dévoreur de cadavres » (La religion des Celtes, op. cit., p. 190).

Dans le pays de Bade, à l’époque de Noël, on prépare d’ailleurs des petits pains représentant des chiens singuliers : ils n’ont que 3 pattes, comme le chien de la Wilde Jagd. Disposés dans la maison ou jetés dans le foyer, ces Hundchen protègent de la foudre et de la tempête. Il n’est pas difficile d’y retrouver d’anciennes offrandes aux compagnons de Hakelberg (O. Höfler, op. cit., p. 127).

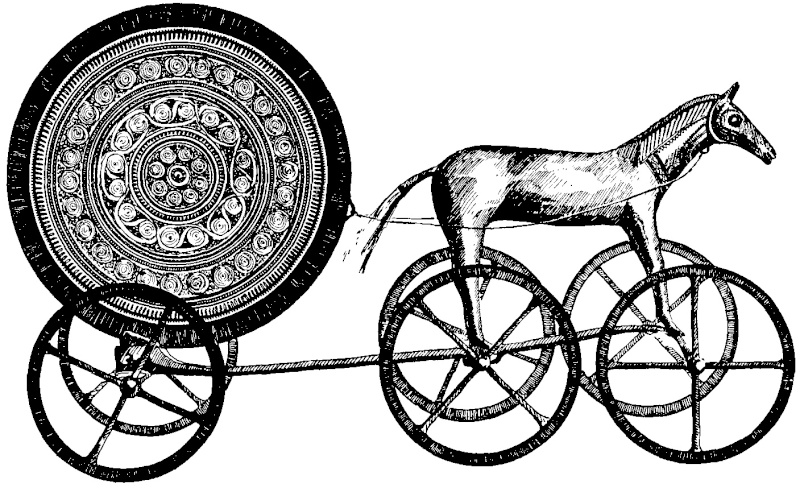

Le rôle cultuel du cheval

[Ci-dessous : dessin archéologique reconstitutiant en état originel le char solaire découvert à Trundholm, en Seeland, Danemark]

À l’instar de Sleipnir, le coursier à 8 pattes que chevauche Odhinn-Wodan (27), le cheval de la Chasse sauvage possède toutes sortes de pouvoirs. Invulnérable, il n’a pas d’ombre et ne laisse aucune trace de son passage. Il a souvent 3 têtes, parfois 3 ou 8 pattes. Sa robe est blanche, comme celle des chevaux sacrés des Celtes et des Germains. Mais il prend aussi l’aspect d’un squelette, et apparaît fréquemment sans cavalier. Il se substitue alors au Chasseur, tout comme Sleipnir se substitue à Odhinn.

À l’instar de Sleipnir, le coursier à 8 pattes que chevauche Odhinn-Wodan (27), le cheval de la Chasse sauvage possède toutes sortes de pouvoirs. Invulnérable, il n’a pas d’ombre et ne laisse aucune trace de son passage. Il a souvent 3 têtes, parfois 3 ou 8 pattes. Sa robe est blanche, comme celle des chevaux sacrés des Celtes et des Germains. Mais il prend aussi l’aspect d’un squelette, et apparaît fréquemment sans cavalier. Il se substitue alors au Chasseur, tout comme Sleipnir se substitue à Odhinn.

Dans les traditions se rapportant à la Wilde Jagd, les faits relatifs au cheval sont nombreux. Il est fréquent qu’un voyageur, ayant interpellé le Chasseur pour lui demander “sa part”, se voit gratifié sur le champ d’une cuisse de cheval. Celle-ci, suivant le cas, se transformera en or, pourrira sur place, ou tombera sanguinolente à ses pieds.