Maurras

La dernière grappe de la vigne attique de Maurras

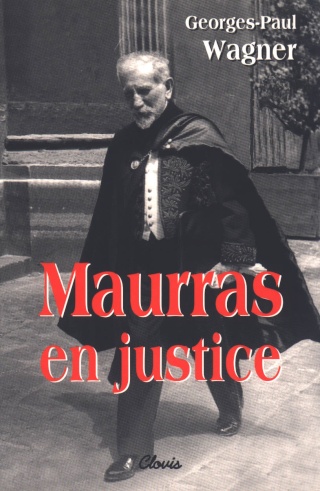

[Charles Maurras, lors de son procès (couverture de Maurras en justice de feu Georges-Paul Wagner). Le vieux maître s'y est mué en accusateur, terminant du même coup sa carrière en beauté sans capituler. Comme nous l'explique Pierre de Meuse, en recensant le livre du maurrassien Christian Perroux, l'Action Française fut sans cesse tiraillée entre sa tentation grecque / païenne et sa tentation catholique opportuniste. Cette dernière semble triompher chez les rescapés actuels du maurrassisme]

[Charles Maurras, lors de son procès (couverture de Maurras en justice de feu Georges-Paul Wagner). Le vieux maître s'y est mué en accusateur, terminant du même coup sa carrière en beauté sans capituler. Comme nous l'explique Pierre de Meuse, en recensant le livre du maurrassien Christian Perroux, l'Action Française fut sans cesse tiraillée entre sa tentation grecque / païenne et sa tentation catholique opportuniste. Cette dernière semble triompher chez les rescapés actuels du maurrassisme]

Christian Perroux nous a laissé, avant de disparaître, un essai philosophique inachevé quant à la forme, mais magistral sur le fond (L'aurore, avenir du passé). La vigne attique de notre cher vieux Maurras produit encore là une belle grappe, même s'il est clair que son cep vénérable aurait depuis longtemps besoin d'un greffon. Les héritiers du vieux maître retrouveront avec plaisir dans ce livre le paysage harmonieux de la pensée aristotélicienne, et l'amitié de Platon.

Employant les écrits des écoles les plus récentes (Marcuse, Marshall Mc Luhan), l'auteur de ce livre nous offre une critique radicale et meurtrière de la société marchande. Des deux colonnes de la pensée grecque, les Idées et les Nombres, seuls ces derniers ont réussi à prouver leur réalité, par leur aptitude à mesurer, à modifier la nature. Du coup, les sociétés ont tout réduit et toujours plus à la mesure du nombre, du quantitatif, se révélant de plus en plus incapables de percevoir une autre réalité.

Les tenants de la tradition ne peuvent que goûter ces analyses renouvelées où une nouvelle jeunesse est donnée aux idées éternelles. Férocement, et pour notre plus grande joie, C. Perroux détaille toutes les faiblesses, toutes les bassesses de la société de masse. Citons au hasard quelques titres de paragraphes : « La société démocratique libère ce qui est réel » ; « À l'écart de la foule, quelques spécimens d'hommes libres » ; « Le nivellement par l'automobile » ; « L'enfant tyran ». Le ton est donné d'emblée, c'est celui d'un homme qui ne craint point.

Une interprétation de Heidegger

À l'appui de ses réflexions, l'auteur nous livre l'interprétation qu'il fait de l'œuvre de Martin Heidegger. Disons, avec une amicale ironie, qu'il ne verrait pas d'inconvénient, comme Maurras pour Gœthe, à le tenir quitte de sa qualité d'Allemand. C'est qu'il a découvert le secret de l'origine du langage. Dans un décryptage méritoire, car Heidegger ne livre pas sa pensée au tout-venant, Perroux nous explique que le langage prend sa source dans la poésie, langue originelle. C'est le poète qui puise directement, dans la lumière pure des idées, les mots et les concepts. Même si nous ne sommes pas tout-à-fait sûrs d'avoir compris, c'est tout de même une image éblouissante qui se dégage : oui, notre société a désespérément besoin de poètes, véritables “soldats du langage”. « Parce qu'elle est toujours nationale, qu'elle appartient toujours au génie singulier d'un peuple, d'une nation, d'une patrie, la poésie est toujours la première manifestation du nationalisme ». Et d'appeler notre peuple endormi de la périphérie, à l'ombre de la domination américaine, à se ressaisir de sa langue, forme vivante de l'identité.

La notion de civilisation

L'idée centrale du livre est d'ailleurs la notion de civilisation. Y a-t-il ou non une civilisation universelle ? Notre civilisation est-elle appelée à une mort prochaine ? Sur ces 2 points, C. Perroux nous répond de manière très filiale (trop !) en se référant aux 2 composantes habituelles, la Grèce et le christianisme, et en affirmant l'existence d'un esprit humain universel donnant lieu à des civilisations inégales, participant toutes de cette même universalité. Il obtient un succès de langage face à Alain de Benoist sur l'opposition Kultur / Civilisation en montrant que les 2 termes, l'un allemand, l'autre français, sont en fait synonymes [sic : le distinguo culture/civilisation avait été traité par cet auteur dans Les idées à l'endroit] ; mais cette victoire de forme laisse subsister le problème de fond : si les civilisations ne sont qu'une forme de l'Unique, on peut les considérer comme de simples transmissions intellectuelles, indépendantes de toute autre filiation. Il faut alors s'écrier, comme Maurras le faisait en vain devant les ruines de l'Acropole, que « l'adoption par contact vaut la génération ».

La disparition de la civilisation européenne, remplacée par une autre, héritière des secrets de sa puissance et de sa prospérité, serait, alors, en fin de compte, une victoire de notre héritage. Ce genre de succès, à vrai dire, nous laisse froids. Maurras nous pardonne, mais l'idée de voir les kaloï kagaqathoï passer de nos mains mourantes entre celles de « négrillons hellénisés », tandis que nous sombrerions dans l'avilissement et le néant nous paraît une bien triste consolation. S'il faut mourir, soit, mais nos concepts, nos arts, nos poèmes, étaient faits à notre seul usage. Peu nous importe l'emploi qui en sera fait après la dispersion des meubles de famille. Laissons ce rêve à quelque vieux professeur célibataire. Quant à nous, tant que notre sang est présent sur notre terre, c'est à lui, et à lui seul, que doit être confiée l'œuvre des siècles.

Notre choix : à rebours de celui de C. Perroux

Nous posons donc, à rebours du choix de Mr. Perroux, une autre question : et si la survie de notre civilisation nécessitait pour nous de “faire sécession”, par rapport à l'affreux melting pot universel, l'ignoble monstre sorti des flancs de l'Europe ? Si, pour que notre glaive ne change pas de mains, il était nécessaire, reprenant une idée chère à Barrès, de devenir « barbares à nous-mêmes » ? Alors, la question de savoir s'il existe, dans l'empyrée des formes pures, une Idée de civilisation, pourrait toujours être débattue, mais elle ne servirait plus à nous faire sombrer toujours plus profond dans le gouffre, comme une meule que nous aurions accrochée à notre cou. Gloire à celui qui, un jour, brisera notre chaîne !

C'est dans le même ordre d'idées que se place l'analyse de l'auteur sur la nature divine ; et, certes, critiquant d'une même férule B.-H. Lévy et A. de Benoist, il a beau jeu de les renvoyer dos à dos, le judéo-christianisme exacerbé de l'un et le néo-paganisme de l'autre n'étant en fait que des manières différentes d'accomoder l'athéisme. Cependant, que dire du Dieu qu'invoque Perroux lui-même ? Est-il rien d'autre que “le moteur immobile” de toutes choses, régulateur de la marche inexorable des astres, législateur des nombres et des sphères ? Ce Dieu qu'Aristote et son école nous “démontrent” par des propositions qui ne sont que des jeux de la pensée, ce Dieu-là n'est pas plus une personne, quoi qu'en dise Mr. Perroux, que l'ombre vide et gigantesque chère à BHL et les projections colorées de la jeunesse éternelle auxquelles “se réfère” A. de Benoist. Fait symptômatique d'ailleurs, pas un mot, dans ce livre qui se veut chrétien, n'est consacré à la rédemption, dont notre philosophe n'a, reconnaissons-le, guère besoin pour son raisonnement.

Maurras et l'imposture chrétienne

Maurras était plus honnête: il osait regarder en face l'imposture psychotique de la Faute et de la Rédemption ; il osait désigner ce “Christ”, par qui la nuit est descendue sur le monde, pour le désenchanter, souillant les consciences, avilissant toute grandeur. Maurras n'ignorait pas « le poison du magnificat » et l'espérance insensée qui a libéré les forces de négation, les forces d'“en-bas”, qui détruisirent l'Empire Romain. Mais C. Perroux préfère en rester à un Maurras plus conformiste. Il cite un poème de la balance intérieure :

Lorsque, enfin déliés d'une chair qui les voile,

les bons, les bienfaisants bienheureux, les élus,

auront joint le rocher sur la mer des étoiles,

le sourire du Dieu ne leur manquera plus.

C'est, nous dit-il, par un idiotisme grec que le vieux martégal met un article au mot “Dieu” ! Mais à qui fera-t-on prendre pour sérieuse une telle facétie ?

Le sourire énigmatique de la κουρη

Car l'on ne peut à la fois exalter le sourire énigmatique de la κουρη [kourè : en grec, jeune fille] et le regard plombé de souffrance du Galiléen. On ne peut, à la fois, se soumettre à l'ordre du monde et vouloir le rabaisser. Ce dilemme, tous les tenants de la pensée traditionaliste l'ont connu et l'ont résolu avec plus ou moins de bonheur, mais toujours par l'évacuation finale de l'un des 2 facteurs. Ainsi Léon Bloy et Joseph de Maistre évacuent-ils le monde, faisant de la rédemption une promesse terrifiante, tandis que Maurras et Renan préfèrent évacuer le Christ, ne voulant voir dans le catholicisme que l'expression de l'antique sacré. C. Perroux préfère dire qu'il n'y a pas de problème, mais il lui faut pour cela renoncer à parler du sujet.

Comment, sans malhonnêteté ou sans aveuglement, peut-on passer sous silence les liens existant entre l'égalitarisme et l'individualisme d'une part, et de l'autre, la promesse chrétienne ? De Joachim de Flore à Lamennais et Marc Sanguier, tous ceux qui se sont levés pour combattre les puissants, abattre les monuments de la beauté humaine, non pas parce qu'ils étaient leurs ennemis, mais parce qu'ils combattaient la Beauté, la Puissance en soi, tous ceux-là ont puisé leur force dans la Bible. La liste en est énorme, chaque siècle en ajoute au précédent, pour aboutir à la transformation finale de « la seule internationale qui tienne » en mouvement spirituel de la démocratie universelle, de la papauté en une chaire internationale des droits de l'homme. Certes, s'il avait su ce que réservait l'avenir, le vieux Maurras aurait rempli différemment son arche ; il aurait cherché ailleurs des compromis pour sa “contre-révolution”, mais à celui qui veut rester aveugle, Zeus bande pieusement les yeux.

Le mirage d'un “monde meilleur”

Si C. Perroux avait bien voulu prendre le risque de parler de la question, il aurait pu discuter des relations existant entre la croyance au progrès indéfini et la conviction que tout finit bien, qu'il existe, dans l'Avenir ou dans l'Ailleurs, un lieu merveilleux où le faible et le juste ne seraient plus écrasés par la force brutale, une terre promise où « l'agneau et le loup dormiront ensemble », croyance dont l'origine se trouve dans le livre d'un peuple de l'Euphrate. Il lui aurait été difficile, alors, de dire aussi uniment que tout, bon ou mauvais, nous vient des Grecs, les Juifs n'y ayant aucune part.

Si, des bords du Styx où il erre aujourd'hui, C. Perroux peut m'entendre, qu'il écoute : « Oui, les peuples retrouveront le sens de la tradition et du lignage ; ils reconnaîtront leurs héros et leurs rois, mais il leur faut d'abord renoncer à la promesse d'un Jour Meilleur. Le jour où cette espérance mortelle sera définitivement étranglée, le jour où l'on saura, poétiquement (1) que tout finit toujours mal, mais qu'il faut combattre quand même, sous le ciel de fer, sur l'arène brûlante cerclée de ténèbres, ce jour-là nous comprendrons à nouveau le sourire mystérieux de la kourè. Notre civilisation aura retrouvé le sens du tragique ».

Un recours à Nietzsche aurait sans doute beaucoup apporté au livre de C. Perroux, car le « Sarmate ingénieux et inventif » a ouvert pour toujours une brèche dans le mur clos du jardin philosophique de l'Europe, nous donnant, malgré nous, une vue sur l'abîme. Nietzsche semblait inconvenant, sans doute, à C. Perroux, et il ne l'a pas cité une seule fois. Nous le regrettons, car la dernière page de son livre, très belle et très pure, nous remplit de sérénité en évoquant l'Éternel Retour en des termes que n'aurait pas désavoués le divin Frédéric : « l'amoral est toujours au-delà du Crépuscule, le soleil se meurt jamais que pour renaître, et c'est de la plus profonde nuit que naît la première lueur du matin ».

► Tribune libre de Pierre de Meuse, Vouloir n°50-51, 1988.

Note : (1) C'est-à-dire, entre autres, de manière profonde, mais voilée.

Une révolution classique ? Sur l'Action française

« Maurras nous apportait l’exemple, exaltant à nos âges, du combat à contre-courant, de l’affirmation minoritaire, d’une intraitable énergie intellectuelle, du refus de tout compromis dans la pensée et dans l’action et aussi une méthode politique, un réalisme – les nations existent, les forces existent, la survie des sociétés humaines n’est possible qu’à un certain prix et sous certaines conditions, on ne peut vouloir ceci ou cela qu’en acceptant les conséquences » (Thierry Maulnier)

« C’est à Maurras et à Nietzsche (...) que je dois d’avoir été débarbouillé du romantisme et introduit à la connaissance du coeur humain, au classicisme qui me défendait également contre le chatoiement de la fresque hégélo-marxiste et les odeurs de sève du fascisme » (Jacques Laurent)

Ces 2 citations d’écrivains formés à l’école de l’Action française illustrent l’apport de Maurras à l’histoire de la pensée française. Un livre récent de F. Huguenin retrace un siècle de vie intellectuelle et littéraire, tout un pan trop méconnu de l’histoire des idées. L’auteur est diplômé de Sciences-Po et l’éditeur, il y a quelques années, de l’excellente revue Réaction, qui a inexplicablement cessé de paraître.

Ces 2 citations d’écrivains formés à l’école de l’Action française illustrent l’apport de Maurras à l’histoire de la pensée française. Un livre récent de F. Huguenin retrace un siècle de vie intellectuelle et littéraire, tout un pan trop méconnu de l’histoire des idées. L’auteur est diplômé de Sciences-Po et l’éditeur, il y a quelques années, de l’excellente revue Réaction, qui a inexplicablement cessé de paraître.

Disons tout de suite que la monumentale étude de F. Huguenin n’a pas totalement satisfait notre appétit d’ogre : le livre terminé, et vigoureusement crayonné, on reste sur sa faim, vaguement agacé par ses lacunes et les préjugés de son auteur, prudemment catholique, rassurant jeune-homme-de-droite (un peu comme E. de Montety, l’auteur d’une intéressante biographie de T. Maulnier parue en 1994, ou comme des collaborateurs de Réaction qui officient aujourd’hui au Figaro). Tout ceci manque de punch et d’audace, et, avouons-le, fleure un peu la naphtaline. Mais ne soyons pas injuste : l’ouvrage est monumental (plus de 600 pages), bien construit (mais dénué de bibliographie), bien informé. Manifestement, F. Huguenin s’est imposé de sérieuses recherches et a rencontré des anciens de l’AF... mais pas Pierre Monnier, dont l’excellent livre de souvenirs À l’ombre des grandes têtes molles (La Table ronde 1987) n’est même pas cité. Mais Monnier est peut-être trop hérétique, trop inclassable pour M. Huguenin ? En outre, on aurait aimé que fût abordée, même rapidement, l’influence évidente de Maurras dans les pays voisins : l’Espagne, l’Italie, le Portugal... et même la petite Belgique !

Revenons à Maurras (Acad. fr., 1868-1952). Sous sa férule, se construit au tournant du siècle un laboratoire d’idées qui aura une influence énorme sur les intelligences françaises et européennes. Critique implacable du jacobinisme niveleur et totalitaire, « principe d’affaiblissement de la France », apôtre de la décentralisation et du principe de subsidiarité, du fédéralisme et de la monarchie sociale et autoritaire, hiérarchique et communautaire, Maurras a été le maître de plusieurs générations, qui ont appris chez lui le refus tant de l’imposture démocratique — règne de l’Argent et des groupes occultes —, que des aventures totalitaires. Le mérite principal du travail de F. Huguenin est en effet de sérieusement nuancer la thèse de Zeev Sternhell sur la genèse française du fascisme (aujourd’hui battue en brèche par le livre de Marc Crapez, La Gauche réactionnaire, Berg) : Maurras a toujours défendu un ordre minimum, organique et bienveillant, celui du Prince.

L’autorité royale ne peut être confondue avec le pouvoir absolu du dictateur fasciste, qui prône un ordre maximum et totalitaire : pour Mussolini, l’individu n’est rien et l’État est tout. Pour un maurrassien, ceci est une monstruosité héritée de la Révolution de 1789. T. Maulnier, qui fera un temps figure de successeur quasi officiel de Maurras le dit clairement : « L’État qu’il faut réformer n’est pas seulement l’État irresponsable et faible, mais l’État envahisseur et tentaculaire ». Ou encore : « Une société réellement équilibrée n’est pas celle où l’individu est sacrifié à la nation, ni celle où la nation est sacrifiée à l’individu, mais celle où se trouve résolue, effacée, l’opposition abstraite entre l’individu et la société (...) Il faut faire éclater l’imposture d’un régime qui a promis de faire de chacun un homme libre, et qui a fait de chacun un esclave doublé d’un dix millionnième de tyran ».

De 1898 à 1914, l’AF est à son apogée. Citons Huguenin : « Toute l’AF est dans cette réunion improbable, populaire et aristocratique, intellectuelle et activiste, politique et esthétique de tempérament et d’héritages divers ». Le mouvement unit bouillonnement doctrinal, et ce dans tous les domaines (littéraire, esthétique, politique, métaphysique) et action sur le terrain. De grands écrivains le soutiennent : Barrès, Bourget, Rebell, Bainville. Ses maîtres sont Bonald, Taine, Renan, Maistre, Fustel de Coulanges, Proudhon, Balzac, Racine, Comte. Un Institut est créé, avec de multiples chaires : tout de suite, l’AF se pose en école du goût, de la sensibilité et de l’intelligence. Proust dira de Maurras qu’à ses lecteurs, il offre « une cure d’altitude mentale ». Une librairie, une maison d’édition, deux revues et un quotidien forment l’armature d’un mouvement justement qualifié d’insurrectionnel, de révolutionnaire.

Il s’agit bien de lutter contre l’emprise de l’argent sur la France, que Balzac avait déjà annoncée en son temps et que Maurras, avec un réel génie littéraire, décrit ainsi dans ce texte atrocement prémonitoire « Le patriciat dans l’ordre des faits, mais une barbarie vraiment démocratique dans la pensée, voilà le partage des temps prochains: le rêveur, le spéculatif pourront s’y maintenir au prix de leur dignité ou de leur bien-être ; les places, le succès ou la gloire récompenseront la souplesse de l’histrion : plus jamais, dans une mesure inconnue aux âges de fer, la pauvreté, la solitude, expieront la fierté du héros et du saint : jeûner, les bras croisés au-dessus du banquet, ou, pour ronger les os, se rouler au niveau des chiens ». On le voit, l’AF d’avant 1914 constitue clairement une rupture avec l’ordre bourgeois, un mouvement de résistance.

Maurras se révèle comme l’un des grands platoniciens modernes : disciple de Parménide pour l’unité entre pensée et Être, le chef de l’AF exalte aussi « le dur rire du dieu solaire (qui) épanouit dans le seul Platon ses bienfaits ». Il s’agit bien de renaissance classique, d’une révolte archaïque contre le monde moderne. C’est cet esprit archaïque, en un mot païen, que F. Huguenin ne veut pas trop comprendre : son christianisme foncier joue ici le rôle d’obstacle épistémologique. Le « paganisme » — réel chez Maurras — est qualifié de « mal » par Huguenin (p. 148) et le pauvre Hellène, « privé de foi », est montré du doigt, dangereusement prêt de trébucher dans des « ténèbres » évidemment définitives. Rhétorique catholique, qui sent la trouille du coup de règle et l’obéissance « cadavérique ». Et qui masque la vérité.

Car Maurras ne fut jamais chrétien, mais catholique forcé, nostalgique de l’ordre gréco-romain, que l’Église sauvegarda avant de le trahir. Les vrais chrétiens avaient déjà repéré que Maurras n’était pas des leurs : ne fustige-t-il pas dans un texte de jeunesse — mais tout est dans la jeunesse d’un homme, après, il triche et travestit ses inclinations profondes — « l’Évangile des quatre Juifs obscurs » ? L’Église, ne l’oubliera pas, qui cassera les reins d’un mouvement qualifié d’agnostique, déjà affaibli par la Grande Guerre : ce sera l’ignoble condamnation de 1926, chef-d’œuvre de duplicité et d’opportunisme.

Après la grande saignée de 14-18, l’AF est brisée. Elle perd ce caractère conquérant et le meilleur de son esprit, cet instinct insurrectionnel, se retrouvera chez ses dissidents. Rapidement, ce sera l’inaction française, la dérive conservatrice, l’intellectualisme abstrait.... mais avec de beaux restes, superbes même. L’AF exerce, jusqu’à la guerre, une influence incomparable : de Dumézil à de Gaulle, de Maulnier à Bernanos, toute l’intelligence française (non communiste) apprend à lire dans Maurras, Daudet ou Bainville. Beaucoup s’éloigneront du Maître, mais tous en resteront marqués à vie.

Après 1944, avec l’effondrement sans gloire du régime de Vichy, le mouvement ne survivra qu’à l’état de résidu. Certes, un Boutang, dont, comme le dit justement Huguenin, il faudra un jour écrire la biographie, un Thibon, voire un Raoul Girardet, continueront de publier des textes étincelants sur la maladie moderne. Des revues comme La Nation française ou Réaction joueront leur rôle de refuge et de conservatoire, mais l’élan est brisé. De leur côté, les « Hussards », héritiers de l’anti-romantisme maurrassien assureront la survie d’une révolte esthétique, frivole pour certains, mais ô combien importante pour 2 générations de rebelles. Blondin, Déon, Jacques Laurent, Mohrt, et aussi Mourlet, Matzneff, de Spens ou Volkoff passeront le flambeau de cette rebellion aristocratique à de jeunes lecteurs, qui, à leur tour noirciront des pages. En ce sens, nous sommes sans doute plus nombreux à devoir davantage à ces écrivains qu’à Maurras, Bardèche ou de Benoist !

Le destin de l’Action française doit être médité avec le respect dû à des devanciers, qui ne doit toutefois pas se figer en culte hagiographique. Il faut s’inspirer des points forts de ce mouvement : école de goût, apprentissage d’une méthode, incarnation d’une métaphysique, exemple du renoncement (Maurras était un pur), critique étincelante de la modernité. Il faut aussi analyser sans passion les faiblesses de l’AF : son ignorance de l’héritage celtique et germanique de la France, sa germanophobie absurde (qui servit parfaitement les intérêts britanniques), son insuffisante réflexion géopolitique (La France seule), son immobilisme, etc. Faiblesse intrinsèque de ses meneurs, habileté du régime à défendre la République, toujours douée quand il s’agit de neutraliser un ennemi intérieur (pour l’extérieur, c’est moins sûr : voir la Ligne Maginot) ?

Ceci devrait permettre de se pencher sur une autre école, celle de la Nouvelle Droite française, qui, fort prometteuse à ses débuts, n’atteignit jamais l’influence énorme de l’AF, mais connut un inachèvement, un déclin comparable, après quelques belles années. Il est vrai que la ND, ou plutôt les nouvelles droites dans leur ensemble, ont vite négligé le goût et la sensiblité au profit de l’intellectualisme et de l’élitisme abstraits. Il y a près d’un siècle, Paul Bourget avait déjà mis en garde la jeune droite de son temps : « Que ni l’orgueil de la vie, ni celui de l’intelligence ne fassent de toi un cynique et un jongleur d’idées ».

♦ Recension : F. Huguenin, À l’école de l’Action française, Lattès 1998.

► Patrick Canavan, Vouloir n°146-148, 1999.

• NB : Sur la droite littéraire, consulter le livre assez malhonnête de J. Verdès-Leroux, qui est quelque chose au CNRS : Refus et violences. Politique et littérature à l’extrême droite des années 30 aux retombées de la Libération, Gallimard, 1996.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ARCHETYPE ROYAL

♦ Henry Montaigu, La Couronne de feu : Introduction à la lecture symbolique de l'Histoire de France. I. Le Roi capétien, Dervy-Livres, coll. Vision spirituelle de l'Histoire, 1987, 335 p.

♦ Henry Montaigu, La Couronne de feu : Introduction à la lecture symbolique de l'Histoire de France. I. Le Roi capétien, Dervy-Livres, coll. Vision spirituelle de l'Histoire, 1987, 335 p.

L’œuvre d'Henry Montaigu, œuvre déjà considérable par son étendue (une vingtaine de volumes) et par sa variété (poésie, théâtre, essais, histoire, roman) s'avère aussi l'une des plus singulières de notre temps. Si elle reconnaît en René Guénon sa référence majeure (H. Montaigu lui a consacré une étude “percutante” : René Guénon ou la mise en demeure, éd. de La Place royale), elle s'ouvre aussi à d'autres héritages, conjuguant leurs fidélités multiples dans l'unité d'une puissante vocation, où l'autorité du “prophète de l'histoire” scrutant les signes des temps s'allie à la sensibilité du poète et à la foi du chrétien. Doué d'un riche tempérament littéraire, H. Montaigu n'est jamais mieux lui-même que dans la diversité dés genres que son génie le pousse à célébrer. Intrépidement, ce cavalier explore toutes les contrées où son humeur le conduit. Mais cette errance est méthodique. L'entrelacs des chevauchées ne cache qu'au regard profane la constance et la simplicité d'une quête : celle de la parole que Dieu a écrite sur les chemins du temps et que le long piétinement des siècles n'a jamais pu effacer. De cette écriture mystérieuse H. Montaigu se veut pour nous le lecteur et l'interprète, et sans doute est-ce là son intention la plus fermement poursuivie.

L'ouvrage dont nous rendons compte, premier volet d'une tétralogie, illustre parfaitement ce propos. Il ne s'agit nullement, comme on pourrait le présumer, de raconter une nouvelle fois l'histoire du royaume de France, fût-ce en s'éclairant des lumières d'une foi monarchique définitive. H. Montaigu ne plaide pas un dossier, il ne redresse pas les erreurs ou les mensonges d'une historiographie officielle dont les nécessaires réfutations ne sauraient pourtant troubler le sommeil érudit. Au reste, nul savoir, ici, n'est dédaigné. Ne défendant les intérêts de personne, sans parti comme sans puissance, H. Montaigu est libre pour la vérité, d'où qu'elle vienne et quelle soit-elle. Par-dessus tout, il rejette les visées politiciennes, les stratégies de restauration monarchiste, c'est-à-dire de substitution d'un roi-président à un président-roi. On est ici aux antipodes du maurrassisme dont le mérite n'est cependant pas méconnu, mais dont le “politique d'abord” est récusé. La royauté n'est pas le “meilleur” des régimes politiques. Pour avoir posé la question monarchique sur le terrain de la technique politique, les monarchistes français (sinon Maurras lui-même) ont profondément défiguré la nature même de la royauté. La fonction de cette institution n'est pas de réussir là où la démocratie échoue, de remédier aux maux qu'entraîne l'électoralisme républicain ou de les éviter. La question du “meilleur régime politique”, qui faisait autrefois les délices d'une certaine philosophie, quand l'effondrement de la société d'“ancien régime” parut laisser le champ libre aux constructions théoriques, a perdu de son intérêt depuis que les contraintes économiques et sociales ont singulièrement réduit le jeu des possibles. Au demeurant, ainsi que l'observe Philippe Veysset dans une étude consacrée à la Situation de la politique dans la pensée de saint Thomas d'Aquin (chez D.M.M., l981), les gouvernants ont toujours su gouverner, dès lors qu'ils eussent cessé de l'être en perdant ce savoir.

La question est donc ailleurs. Mais cet ailleurs est si peu attendu, si peu convenu, qu'il n'est pas aisé d'en donner une juste idée et que l'Auteur lui-même réussira sans doute difficilement à se faire entendre, non par quelque maladresse d'expression, mais parce que le lecteur n'aperçoit en général que ce qu'il est accoutumé de voir. Que les monarchistes (et tous les autres si le cœur leur en dit) cessent donc de contempler le trône vide en essayant par la pensée de lui trouver un occupant. Qu'ils soient donc convaincus que n'advient que l'imprévu. La monarchie visible est morte le 21 janvier 1793. S'imaginer qu'il suffirait qu'un roi prenne la place encore chaude du président républicain pour que la royauté soit rétablie, pour restaurer la continuité des “40 rois qui en 1.000 ans firent la France”, constitue la plus ordinaire et la plus mortelle des erreurs. C'est l'un des points forts du livre de Montaigu que de faire voir, dans la Restauration et la Monarchie de Juillet, la démonstration par l'absurde de cette erreur. Au regard d'une démarche qui ne craint pas de charger l'histoire d'une intelligibilité métaphysique et spirituelle, quelle peut être en effet la signification de cet appendice post-monarchique que sont les règnes de Louis XVIII, de Charles X et de Louis-Philippe ? Faire la démonstration, répond Montaigu, qu'on ne peut, humainement, ni ressusciter la royauté quand elle est morte, ni la travestir. Et, après tout, pourquoi la plus ancienne monarchie d'Europe, sinon du monde, n'a-t-elle pas été capable de “réussir” ce qu'ont réussi les monarchies anglaise et espagnole ? Aux mille circonstances qu'allègue l'historiographie officielle et qui toutes présupposent ce qu'on veut qu'elles expliquent, H. Montaigu rétorque qu'il fallait justement que, par sa mort même, la monarchie française fût empêchée de « pourrir sur pied ».

Ici, en effet, entre en jeu une autre dimension de l'histoire, “ici”, c'est à savoir quand il est question de la monarchie française ; et cette dimension relève du sacré, ou encore de ce qu'on pourrait appeler une eschatologie ésotérique. Non que Montaigu, par nationalisme mystique, veuille soumettre les destinées du monde à la juridiction du roi de France. Rien n'est plus étranger à son esprit que ce “gallicanisme politique” où trouvent à se satisfaire les orphelins déshérités de la gloire française. Mais parce qu'il s'agit d'une fonction sacrale que le roi de France était chargé d'assumer : incarner et représenter, au sein de l'ordre chrétien et pour l'ordre chrétien tout entier, ce qu'est un roi chrétien. Primus inter pares. Au milieu des autres rois, le roi de France est la réalisation protypique de la royauté. Il n'exerce aucune autorité ou tutelle ou suzeraineté sur aucun autre royaume, ce qui d'ailleurs est la fonction de l'Empereur, mais il est le continuateur de la royauté davidique, et c'est pour cela que, seul de tous les rois chrétiens, il est fait “évêque du dehors”, recevant, comme David, une onction divine au moyen d'un baume ou Saint-Chrême que l'Église reconnaît publiquement être venu du Ciel. Fils aîné de l'Église, il reçoit l'appellation de “Christ du Seigneur” (p. 29), qui signifie sans doute “Oint de Dieu”. Il n'est d'ailleurs soumis à l'autorité spirituelle que comme chrétien ; comme roi, il tient son mandat du Ciel (p. 59). H. Montaigu affirme même que la prétendue confusion du baptême et du sacre de Clovis révèle en réalité leur identité ésotérique et témoigne de l'existence d'« une initiation royale » (p. 115) . Ce point mériterait d'être développé (1).

Ici, en effet, entre en jeu une autre dimension de l'histoire, “ici”, c'est à savoir quand il est question de la monarchie française ; et cette dimension relève du sacré, ou encore de ce qu'on pourrait appeler une eschatologie ésotérique. Non que Montaigu, par nationalisme mystique, veuille soumettre les destinées du monde à la juridiction du roi de France. Rien n'est plus étranger à son esprit que ce “gallicanisme politique” où trouvent à se satisfaire les orphelins déshérités de la gloire française. Mais parce qu'il s'agit d'une fonction sacrale que le roi de France était chargé d'assumer : incarner et représenter, au sein de l'ordre chrétien et pour l'ordre chrétien tout entier, ce qu'est un roi chrétien. Primus inter pares. Au milieu des autres rois, le roi de France est la réalisation protypique de la royauté. Il n'exerce aucune autorité ou tutelle ou suzeraineté sur aucun autre royaume, ce qui d'ailleurs est la fonction de l'Empereur, mais il est le continuateur de la royauté davidique, et c'est pour cela que, seul de tous les rois chrétiens, il est fait “évêque du dehors”, recevant, comme David, une onction divine au moyen d'un baume ou Saint-Chrême que l'Église reconnaît publiquement être venu du Ciel. Fils aîné de l'Église, il reçoit l'appellation de “Christ du Seigneur” (p. 29), qui signifie sans doute “Oint de Dieu”. Il n'est d'ailleurs soumis à l'autorité spirituelle que comme chrétien ; comme roi, il tient son mandat du Ciel (p. 59). H. Montaigu affirme même que la prétendue confusion du baptême et du sacre de Clovis révèle en réalité leur identité ésotérique et témoigne de l'existence d'« une initiation royale » (p. 115) . Ce point mériterait d'être développé (1).

La fonction royale n'est donc pas, principalement, d'ordre politique, encore que Montaigu récuse, à juste titre, l'adage récent qui voudrait que le roi règne et ne gouverne pas. Cette fonction est d'essence surnaturelle : par son existence même le roi de France rend effective la sacralité de l'ordre temporel et en assure le maintien à travers les siècles et dans toute l'étendue de la chrétienté. En écrivant son livre, l'Auteur ne s'est pas proposé d'autre fin que d'en restaurer la conscience. Lorsque les Français, “dynastes” ou simples “sujets” en auront recouvré la mémoire, lorsque la “Place royale” sera prête en leur esprit et dans leur cœur, alors seulement le roi pourra advenir.

Comment était-il possible d'actualiser une telle prise de conscience ? On pouvait, assurément, procéder en exposant la théorie traditionnelle de la royauté sacrée. Mais, outre que ce travail a été fait dans ce maître livre qu'est La royauté sacrée de Jean Hani, cette méthode n'eût pas convenu au propos de Montaigu, puisqu'il n'y a aucun moyen théorique de démontrer, relativement à la présente période cyclique, la primauté sacrale de la couronne française, laquelle est une vérité de fait que seule l'Histoire effective peut nous enseigner.

Il faut donc procéder à une lecture ésotérique de cette Histoire de France, et tel est le sujet explicite du livre de Montaigu. Savoir lire, c'est être en mesure de saisir le sens d'un texte, et si ce sens fait problème, c'est qu'il ne se donne pas immédiatement, bref, que le sens littéral n'est pas le sens plénier ou véritable. La lettre du texte, qu'il s'agisse des mots du texte scripturaire ou des événements du texte historique, étant de nature symbolique, requiert une interprétation. La science de la lecture ou science de l'interprétation comporte 2 parties : l'herméneutique ou science des principes généraux d'interprétation ; l'exégèse ou application de ces principes à l'explication d'un texte particulier. Ici, nous avons l'une et l'autre, avec cependant prédominance de l'herméneutique générale de l'Histoire de France sur l'exégèse particulière des faits, laquelle entraînerait à des développements presque indéfinis. Tout cela est très clairement résumé dans le sous-titre de l'ouvrage : Introduction à la lecture symbolique de l'Histoire de France.

Comme on le voit, le propos d'H. Montaigu est extrêmement ambitieux et n'a rien de commun avec la multitude des ouvrages plus ou moins commerciaux que la vogue de l'occultisme a poussé plusieurs grandes maisons à publier, et dont certains ne sont d'ailleurs pas sans mérite. Il s'agit d'un livre sérieux, fruit de lectures considérables, quoique ayant écarté tout appareil d'érudition, et fort au courant des travaux universitaires les plus récents, dont il ne conteste d'ailleurs pas l'exactitude factuelle. Mais il veut faire accepter une autre conception de l'histoire, et la faire accepter non par les amateurs de merveilleux et de pseudo-ésotérisme, mais par tous les esprits simplement soucieux de vérité. Si sa condamnation de l'historiographie officielle est sévère et sans appel, c'est à cause de son insignifiance satisfaite et terriblement niveleuse : éteignons les lumières de l'Esprit, nous y verrons plus clair ! Autrement dit, la vérité de l'histoire relève de la science sacrée et non de l'accumulation documentaire. Le sens symbolique de l'histoire ne ressortit pas à l'imaginaire, mais il nous fait accéder à la plus irrécusable réalité du passé humain. Il ne s'agit pas de rêverie, mais de compréhension.

La mise en œuvre de ce projet nous vaut un livre passionnant et passionné, où s'élabore sous nos yeux, en une cinquantaine de chapitres rapides et incisifs, une neuve conception de la science historique, faite de la vérité même dont est tissée l'Histoire de France, et faute de laquelle l'historiographie risque d'osciller entre l'absurdité pleine de bruits et de fureurs du chaos événementiel et la platitude homaisienne du progressisme triomphant. La rigueur de la perspective adoptée n'épargne personne, adversaires ou amis, parce qu'il y va, pour l'Auteur, du salut de l'Occident, au moins à certains égards, et, plus encore, parce que les droits de la vérité sont imprescriptibles. Ces chapitres, répétons-le, ne racontent pas l'histoire de la monarchie capétienne de Hugues Capet à Louis-Philippe (2). Après avoir énoncé les principes de “l'historiologie sacrée” (3), et les points fondamentaux auxquels ils peuvent s'appliquer, l'Auteur examine chacun de ces points dans ses manifestations essentielles. L'ordre n'est donc pas chronologique mais plutôt thématique. Nous apprenons ainsi ce qu'est le “territoire royal”, “le glaive et l'étendard”, le “sacre des rois”, “l'ordre féodal”, le “roi de France et de Navarre”, la “main de justice”, etc. Nous découvrons aussi l'origine de ces mystérieuses appellations : “Dauphin”, “Île de France”, “loi salique”, ou la signification éventuellement prophétique de ces “lieux de mémoire” que sont Reims ou Versailles. Des tableaux cyclologiques et généalogiques complètent l'ouvrage. Sur bien des points les jugements d'H. Montaigu sortent de l'ordinaire, et bousculent même certaines idées communément reçues chez les lecteurs de Guénon : ainsi de l'appréciation équilibrée et nuancée portée sur Philippe le Bel et la condamnation des Templiers.

On pourra évidemment discuter certaines conclusions ou diverger dans l'évaluation de certains faits, particulièrement en ce qui regarde l'histoire de l'Église. Il reste que cette imposante entreprise, dont le premier acte seul est visible, apparaît d'ores et déjà, dans le domaine des sciences traditionnelles, comme une œuvre historique de tout premier plan.

► Jean Borella, Politica Hermetica n°2, 1988.

• Notes :

-

Sur le sacre du roi de France, sa nature quasi-sacramentelle, son rapport à l'initiation baptismale, il faut lire, de Jean Hani, La royauté sacrée. Du pharaon au roi très chrétien (Guy Trédaniel, 1984, 267 p.) ; cet ouvrage s'est imposé comme le meilleur qu'on ait écrit sur la question. Jean Hani rappelle en particulier que le roi de France est le seul roi catholique qui soit encore (au XIIe siècle) sacré sur la tête d'une onction faite avec le Saint-Chrême, alors que l'Église n'accorde aux autres rois que l'onction avec l'huile des catéchumènes (p. 223).

-

À ceux qui veulent s'en informer, H. Montaigu recommande, à juste titre croyons-nous, mais non sans malice, la lecture des œuvres de Mézeray et d'Henri Martin.

-

Dans un ouvrage (inachevé) sur l'histoire, nous avons cru devoir distinguer trois notions différentes quoique inséparables, et généralement confondues : 1. le passé humain dans l'effectivité de sa manifestation, auquel nous réservons le terme d'histoire ; 2. l'ensemble des sciences et des méthodes nécessaires à la connaissance critique de ce passé, pour lequel nous proposons le néologisme d'Historiologie ; 3. le récit dans lequel est présenté la reconstitution de ce passé, qu'il faut appeler historiographie. Historiologie et historiographie posent des problèmes très différents. L'historiologie est scientifique ; l'historiographie relève d'un art : le genre narratif. Mais elle n'est pas un luxe dont l'historiologie pourrait se passer. Elle constitue son épreuve terminale. Ce n'est que dans le récit que l'histoire accède à son unité intelligible : la vie des hommes est faite pour être racontée.

Maurras : Une pensée, une école, une aventure

Il existait encore un long inédit de Maurras. De Victor Nguyen à Pierre Boutang, tous les maurrassiens sérieux en parlaient avec émotion. Il s’agit d’une correspondance, étalée sur 42 ans, entre le maître de l’Action française et son ancien professeur au Collège d’Aix, devenu évêque de Moulins : Mgr Jean-Baptiste Penon. Cette correspondance vient de paraître. Sur 800 pages.

Au commencement de tout, il y a un jeune orphelin de père supérieurement doué, qui devient sourd à l’âge de 14 ans. Il sent que la vie se ferme à ses appétits en éveil. Il pressent la fin. Incapable de suivre le moindre cours collectif, il ne pourra pas avoir accès à la culture que réclame sa précoce intelligence. Il se trouve qu’un jeune prêtre de 35 ans, « le meilleur helléniste du diocèse » dit-on, a entendu parler de ce gâchis. L’abbé Penon enseigne dans les grandes classes. Peu importe ! Il se chargera du jeune Charles, qui, sans aucun débordement inutile, le considère désormais comme une sorte de second père. C’est à cet abbé Penon, point timoré, que l’on doit la montée à Paris, à l’âge de 17 ans, du jeune Charles, les premières recommandations (en particulier aux Annales de Philosophie chrétienne) et les premiers articles du poulain-prodige : « Je ne quitte jamais son tombeau de Simiane, où je vais plusieurs fois par an, écrit Maurras en 1945, sans lui rendre l’hommage que Jacques Bainville était bien moins fondé à m’adresser : “Hors le jour, je lui dois tout” ».

Mgr Penon est bien l’image du père pour le jeune journaliste. « Cher Maître », Charles lui écrira toute sa vie, en lui donnant le titre que l’on ne tarde pas à lui reconnaître à lui-même, autour de Saint-Germain-des-Prés, dans ce Café de Flore où, coquetterie 1900, se pensait et se rédigeait cette “revue grise” que fut la première Action Française. Jusqu’à sa mort, Maurras appelle Penon « Cher Maître », comme pour reconnaître son autorité, si bénéfique, sur sa jeune vie de sourd et d’orphelin.

Cette correspondance Penon-Maurras, on l’aura compris, n’est donc pas anecdotique : elle a lieu entre un fils et son père d’élection. Comme à un père, le jeune homme se confie. Comme à un père, il ne dit pas tout, loin de là. Il garde pour lui (et, bien plus tard, pour les lecteurs du Mont de Saturne) ses premières fredaines. Entre ce père spirituel et ce fils turbulent, curieux de tout, vibrant à tout, prêt à tous les paroxysmes, ce qui domine, avec une confiance mutuelle qui semble inépuisable, c’est une incompréhension quasi totale. Notons au passage que Maurras sera monarchiste de la même façon qu’il fut fidèle à son ancien maître : avec toute sa confiance envers les princes successifs, mais dans une perpétuelle incompréhension. Je crois que c’est avant tout cette indifférence d’un jeune intellectuel aux avis du père, pourtant reconnu comme tel, qui fait l’intérêt extraordinaire de la pensée maurrassienne.

Dualité

Jamais dogmatique, essentiellement libre, mais aussi viscéralement fidèle, comme seuls peut-être le sont ceux à qui la vie a permis de se choisir un père, le jeune homme semble se complaire dans cette dualité qui sera la grande fécondité de sa vie. Liberté, fidélité, c’est le cocktail détonnant qui fait le charme non périmé de la prose maurrassienne. On peut décliner ce duo à l’infini : insolence et respect ; indépendance et attachement ; classicisme et originalité. Ou encore : hussardise et philosophie.

Le différend qu’il entretiendra toute sa vie avec le philosophe catholique Maurice Blondel, ex-camarade de collège et voisin, provient sans doute du choc entre l’univers duel du jeune écrivain et l’obsession unaire du métaphysicien et théologien. Maurras déroute parce qu’il se complaît dans cette vision du monde en partie double, qui suppose la pratique permanente de l’analogie : « Je ne sais rien au monde de plus passionnant que la contemplation des racines divergentes de l’être » murmure le dandy. Et de reprocher à Blondel la confusion universelle qu’il entretient entre les ordres, sous le signe ambigu du grand Un, comprenez bazar et compagnie : « Blondel triomphe en vérité en me montrant que sa thèse aboutit à l’unification absolue de tout, au lieu que je suis obligé, comme je l’avoue tristement, de me dédoubler en une foule de circonstances ».

Simple coquetterie d’homme de lettres, cette profession de duplicité ? Point du tout. Le très jeune homme (cette lettre date de 1890, Maurras a 22 ans) poursuit ardemment : « Par exemple, ma métaphysique intérieure aboutit au pessimisme, noir et gris, teinté de vagues roses par l’art libérateur. Moralité : la fin du monde, l’extinction de l’humanité et par conséquent des nations, dilettantisme et décadentisme ». On pense aux gothiques d’aujourd’hui : Maurras est hanté par la mort qui marque toute vie du sceau de l’absurdité. La tentation du suicide le poursuit : « Depuis trois semaines — écrit-il par ex. à son mentor —, qui ne saisit jamais ce genre d’aveu au bond, tout ce que je vois est gris, d’un gris mortel. Je ne sais pas comment je vis. Je suis allé ce matin corriger mes épreuves, c’est fétide. J’ai besoin de me débarbouiller. D’abord, je m’en vais prendre un bain de Seine »...

Dandysme ?

À l’attention de tous les zoïles, on ne redira jamais assez que le grand inspirateur allemand de Maurras, ce n’est pas Nietzsche, qu’il connaît peu, c’est Schopenhauer et son pessimisme radical. Alors ? Va-t-on en rester là ? Maurras aurait pu faire un dandy parisien baragouinant un provençal sommaire à l’usage des gogos et s’amusant à répéter dans l’ordre et dans le désordre les 30 beautés de Martigues. Maurras aurait pu être une sorte de Rémy de Gourmont, personnage s’adonnant à la fois aux études abstraites sur la formation des idées, à la fréquentation assidue des “femmes de Paris” et aux rêveries esthétisantes sur le latin mystique. Invoquer la dualité (ou « les racines divergentes de l’être »), pour justifier cette fatalité fin de siècle, c’est se payer de mots inutiles !

La dualité maurrassienne n’est pas anecdotique (comme la vie d’un dandy) mais fondatrice ; elle n’est pas dissolvante mais constructrice.

Tout son génie se trouve dans cette horreur d’une mort aperçue et dans cet amour immodéré des conditions, intellectuellement senties, du salut moral et mental. L’horreur ? Les systèmes philosophiques mortifères, parce qu’ils se déclinent tous selon le mode purement artificiel ou idéal de l’Un ; l’enthousiasme ? L’observation d’une constante, purement factuelle ou empirique, capable d’introduire à la vérité qui est « la grande passion de [sa] vie » : « Vous voulez m’exhorter, lancet-il aux oreilles de son mentor, à ne m’emballer pour rien, attendre que tout passe. Je répondrai ce que tout bas j’ai pensé lorsqu’on me donna ce conseil : c’est là une devise de marmotte ou d’eunuque. Et puis, elle est impraticable, parce que l’on s’emballe toujours pour quelque chose ».

L’abbé Penon, à cette époque, ne comprend plus grand chose à son élève ; il se contente de lui reprocher un emploi jugé quasi compulsif des néologismes à la mode. L’élève se sauvera donc lui-même. Oublié le pessimisme et le décadentisme ! « J’ai d’autre part un système de sociologie pratique, et là, le postulat de toute société étant l’ambition de vivre, je tâche d’organiser, [de] préciser les conditions de la vie ».

Maurras, il ne faut pas l’oublier, collabore régulièrement depuis un âge tendre, à La Réforme sociale, revue fondée pour propager les analyses du sociologue catholique Frédéric Le Play. Saturé d’esthétisme, il voit dans la sociologie le domaine par excellence de l’ordre et de la vie. Qui a dit qu’il était entré en politique à cause de l’Affaire Dreyfus ? Nous avons dans cette lettre de ses 22 ans tout l’élan du maître de l’Action française, entre agnosticisme métaphysique et engagement politique.

Loin du fascisme

Si l’on poursuit ce texte, décidément instructif, on perçoit cependant une gêne dans l’enthousiasme reconstructeur du jeune chercheur de vérité : « Vous savez à quelles conclusions autoritaires cela aboutit chez moi, écrit-il : césarisme politique et religieux, comme dans l’Europe du Moyen Âge et la Russie d’aujourd’hui. Dieu ou son idée en serait le couronnement naturel. La liberté de l’art en serait exclue. Alors, je m’arrête là, laissant la construction décoiffée de son toit ».

Je m’arrête là ? Et pourquoi donc ? Parce que la dualité réelle (le couple autorité-liberté) risque de succomber au démon de l’Un sous sa forme politique, « le césarisme ». Dans ce texte, on peut dire que Maurras voit de loin le dénouement éventuellement totalitaire de ses aspirations reconstructrices. Le Moyen Âge apparaît ici comme un repoussoir. Il préfère jeter l’éponge, il n’est pas prêt, comme le fut Platon, à payer de « la liberté de l’art » son besoin de reconstruction. Il ne sacrifiera pas la liberté à l’autorité. La tentation fasciste, épouvantable et impossible apogée de l’Un, se trouve ici comme conjurée d’avance. Seule la monarchie réalise cette dualité subsistante d’autorité et de liberté, qui exauce le vœu secret du penseur. Mais il le comprendra plus tard.

Itinéraire

En 1890, Maurras n’est pas encore monarchiste. En 1892, il se félicite vivement du Ralliement de l’Église à la République : « La monarchie traditionnelle, l’idée orléaniste est morte et je crois que le pape a raison d’éloigner le clergé de ce cadavre ». S’il est si péremptoire, c’est avant tout en raison du peu d’estime que lui inspire le personnel politique “de droite”, qu’il fréquente pourtant assidûment dans les revues catholiques où son mentor ecclésiastique l’a introduit : « Voilà la grande question dans tout ce parti, ce sont les personnes. Ils sont toujours les carabiniers d’opéra comique qui arrivent trop tard ». « Il n’y a personne, personne. Le comte de Paris est à la chasse. Les De Mun et autres sont des nigauds. Et la droite d’ailleurs est aussi pourrie que la gauche ».

Maurras n’entrera en politique qu’à travers le combat régionaliste, au moment où il se fait chasser du Félibrige de Paris, innocente assemblée de vieux Provençaux ronfleurs, dérangée par la fougue de quelques jeunes gens. Motif de l’exclusion ? Ces jeunes ne se contentent pas de parler provençal. Leur accent du reste est souvent déplorable. En revanche, ils n’hésitent pas à faire de la politique, au risque de déplaire en haut lieu. Avec son ami Frédéric Amouretti, notre jeune Rastignac fonde un groupe dissident : l’école félibréenne de Paris.

Les lettres à Mgr Penon permettent de situer assez précisément ce moment - autour de 1892 - où entre le maître et le disciple les rôles vont s’inverser : le décadentiste suicidaire devient un enthousiaste de la « décentralisation » comme il disait déjà.

La lettre du 15 décembre 1892 me semble particulièrement significative de l’envol ; l’agnostique trouve des accents de néophyte pour en remontrer à son curé, qui a osé sourire de l’ambition félibréenne :

« J’ai moi aussi des sourires en réserve pour toutes les opinions, principalement les miennes. Tout ce qui m’est intérieur peut d’ailleurs susciter la gaieté ou la mélancolie, je vous avoue que je n’en ai point souci. Mais le Félibrige est une doctrine que je prêche. J’y ai converti à Paris pas mal de gens, jeunes et vieux. Et comme elle n’a absolument rien d’immoral, ni d’irréligieux, comme elle ne peut choquer en rien aucune des idées auxquelles vous tenez plus qu’à votre vie, il me paraît singulier que vous assembliez des plaisanteries ou des statistiques contre elle ».

Il y a bien quelque chose de filial dans cette colère, qui jaillit en même temps que persiste la volonté de « ne pas choquer » le père qu’on s’est choisi. L’éclat passé, avec sa grandiloquence presque adolescente, l’intelligence jaillit. La formule de l’espérance politique que Maurras assène à son mentor semble déjà gravée dans le marbre. Elle ne variera pas : « Sachez donc (vous qui souriez du Félibrige) que la seule cause de la faiblesse de la Province, c’est l’apathie des provinciaux, et que, s’ils voulaient secouer cette apathie dont la cause n’est point en eux, mais bien dans le régime absurde qu’ils subissent, toutes les forces innombrables de la nature et de l’histoire s’éveilleraient en leur faveur et seconderaient la révolte de leurs intérêts ».

Les idées lorsqu’elles naissent

Il est émouvant d’observer les idées lorsqu’elles naissent. Tout Maurras est là. Dans cet appel aux forces de l’histoire, nous avons l’empirisme organisateur. Dans l’invocation à la nature nous trouvons déjà ce que le penseur politique nommera plus tard la politique naturelle. Lorsque le jeune homme, qui n’est pas encore monarchiste avoué met en cause « le régime absurde », nous pouvons à bon droit identifier le “Politique d’abord”. Enfin la mention de « l’intérêt » des provinciaux rappelle fortement les polémiques qui auront lieu dans les années 30 et aussi dans les années 50, autour de l’expression : intérêt national.

Malgré les remontrances de néo-thomistes convaincus, parmi lesquels Marcel Clément, directeur de L’Homme Nouveau, Maurras se gardera toute sa vie de parler du “bien commun”, parce qu’il considère qu’il n’y a pas d’idée du Bien qui soit commune à tous les Français. Ce qui peut et doit les unir, c’est la perception bien comprise de leur intérêt commun, qui est national, qui est européen (ou ici provincial). Ainsi qu’il l’expliquera encore en 1950, dans la préface d’un petit livre que l’on vient opportunément de rééditer L’Ordre et le Désordre :

« Les antagonismes réels de la conscience moderne sont nombreux et profonds. Les principes de conciliation ne sont pas nombreux. Je n’en connais même qu’un. Quand sur le divorce, la famille, l’association, vous aurez épuisé tous les arguments, pour et contre, sans avoir découvert l’ombre d’un accord, il vous restera un seul thème neutre à examiner, à savoir ce que vaut tout cela au point de vue pratique de l’intérêt public. ».

En 1892, Maurras voulait incarner « la révolte des intérêts ». En 1950, il explique que l’intérêt national est le seul principe d’unité entre les Français et il voit dans ce nationalisme l’incarnation de la véritable laïcité, respectueuse du Spirituel, dont elle entend « accueillir toutes les manifestations nobles sous leurs noms vrais et leurs formes pures », avec une priorité historique au catholicisme, qui a forgé l’identité française. La direction de pensée est foncièrement identique ; l’application des principes étonnamment souple.

Qui l’eût cru ? Procédant d’une quête de l’espace neutre où par la collaboration de tous, l’unité nationale peut se réaliser, le nationalisme maurrassien apparaît comme une forme concrète de l’idéal laïc, tel que le formulait le 20 décembre dernier Nicolas Sarkozy, sous le plafond baroque de Saint Jean de Latran dont il fut fait chanoine.

L’aujourd’hui de l’Action française

Alors ? Plus que jamais, pour échapper aux idées toutes faites, il faut relire Maurras dans le texte. Au lieu de nous proposer une idéologie fermée sur elle-même, il nous offre les outils qui lui ont servi pour créer sa liberté intérieure. La caisse à outils est loin d’être périmée. Encore faut-il qu’on ne craigne pas de manipuler les instruments qu’elle met à notre disposition. Être maurrassien aujourd’hui, ce n’est pas s’affubler de telle ou telle étiquette et s’en satisfaire, c’est savoir se servir de ces outils ! Au-delà des idéologies, les “hard” ou les “soft”, loin de tous les prêt-à-penser, une école d’Action française sera pour tous et chacun une école de la liberté personnelle, et pour la France un laboratoire fécond en découvertes, si elle entreprend de « travailler à bien penser ». Avec les instruments universels que forgea, dans les brumes parisiennes de la fin du XIXe siècle, un jeune Rastignac monté de sa Provence.

• Dieu et le Roi, Correspondance entre Charles Maurras et l’abbé Penon (1883-1928), Présentée et commentée par Axel Tisserand, éd. Privat, 2007, 752 p. (avec index), 30 €.

• Charles Maurras : L’Ordre et le Désordre, rééd. Carnets de l’Herne, 2007, 124 p. 9,50 €.

► R.P. Guillaume de Tanoüarn, L’Action Française 2000 (3-16 janv. 2008).