Hellade

Le choc des conceptions du monde

Le choc des conceptions du monde

La pensée métaphysique, issue du monothéisme et qui s’achève dans l’humanisme, a voulu définitivement nommer l’être, le “connaître”, et, par là fixer les valeurs. La métaphysique, rompant avec la philosophie grecque pré-socratique, a pensé l’être-du-monde comme un acquis, comme une valeur suprême. Elle a envisagé l’être comme Sein (Être-en soi) et non comme Wesen (Être-Devenir). Le mot français “être”, ne rend pas ce double sens. Rechercher — et prétendre trouver — l’être comme Sein (einai en grec), c’est le dévaluer, c’est commencer une “longue marche vers le nihilisme”. La philosophie de l’Esprit (Geist ; le noús platonicien) prend le pas sur la philosophie de la vie et de l’action, sur la “création”, la poïésis. Toute une anthropologie en découle : pour la conception-du-monde de la tradition métaphysique et humaniste, l’humain est un être achevé puisqu’il participe de valeurs suprêmes (Dieu, notamment, ou des “lois”, des “grands principes moraux”) elles-mêmes achevées, connaissables, stables, universelles. « Il n’y a plus de mystère dans l’être » dit alors Heidegger. Enfermé dans les essences et les principes, l’humain perd son mystère : c’est l’humanisme précisément. Toute possibilité de dépassement de l’humain par l’homme doit être abandonnée. Les “valeurs” humaines, prononcées une fois pour toutes, courent alors le risque de la sclérose ou du tabou.

D’où la séparation, qui s’est toujours remarquée dans l’histoire, entre les valeurs proclamées avec emphase par les philosophies monothéistes et humanistes, et les comportements auxquels elles donnaient lieu. Sur le plan religieux, l’enfermement de l’action humaine dans des “lois”, et le caractère infini mais fini à la fois du Dieu suprême, que l’on sait être définitivement omnipotent, tend à transformer le lien religieux en relation intellectuelle, en logos, compromettant à la longue la force des mythes. Spinoza, Leibniz, Pascal et Descartes offrent des exemples de cette transformation de la métaphysique religieuse en logique ; il faut se souvenir de l’amor intellectualis dei de Spinoza, de la déduction des attributs de Dieu chez Leibniz, de l’intelligibilité de Dieu pour toute raison, affirmée par Descartes, ou, allant encore un peu plus avant dans le nihilisme religieux, du paradigme marchand du pari sur le divin de Pascal. Bernard-Henri Lévy avait parfaitement raison, en proclamant conjointement son biblisme et son athéisme, dans Le Testament de Dieu, de se dire fidèle à la religion métaphysique hébraïque, creuset des autres monothéismes, la première à avoir formulé la préférence du logos sur le muthos.

Perpétuel interrogateur

Au rebours, la tradition grecque qui commence avec Anaximandre de Samos et Héraclite, et qui serpentera, en tant que conception-du-monde implicite dans toute l’histoire européenne jusqu’à Nietzsche, se refuse à nommer l’être. Celui-ci est pensé comme Wesen (être-en-devenir), comme gignesthai [naître] (devenir transformant), mais n’est jamais défini. Le mot grec pour “vérité”, nous explique Heidegger, est alèthéia, ce qui signifie “dévoilement inachevé”. La vérité n’y est point celle du Yahvé biblique, “Je suis l’Un, je suis la Vérité”. Est vérité ce qui est éclairé par la volonté humaine, cette volonté qui soulève le voile du monde sans jamais faire advenir au jour la même réalité.

Dans la philosophie grecque, comme chez Heidegger, des mots innombrables sont utilisés pour “penser l’être”. On ne pourra jamais répondre à la question de l’être, comme on ne pourra jamais connaître “l′essence du fleuve”, perpétuellement changeant, qui coule sous le pont. Le monde, dans son être-devenir, reste alors toujours “l’Obscur”, et l’homme, un perpétuel interrogateur, un animal en quête constante de “l’éclairement”. L’hominité, nous dit Heidegger, est caractérisée par le deinotaton, “l’inquiétance” : inquiéter le monde, c’est le questionner éternellement, le faire sortir et se faire sortir soi-même de la quiétude, cette illusion de savoir où l’on est et où l’on va.

Cette conception-du-monde se représente l’humain, perpétuel donneur de sens, en duel avec le monde, qui se dérobe à ses assauts, et qui demande, pour se laisser partiellement arraisonner, toujours de nouvelles formes d’action humaine, de nouveaux sens, de nouvelles valeurs, qui seront à leur tour transgressées.

Sacré et ouverture-au-monde

La mythologie grecque qui nous offre le spectacle de combats entre des dieux inconstants et des guerriers humains jamais découragés, toujours ardents dans leur passion de violer les lois divines pour préserver leur vie ou les lois de leur communauté, constitue l’aurore de cette conception européenne du monde. Une fin de l’histoire, par la réconciliation avec le divin métaphysique, enfin connu, lui est profondément étrangère. Cette conception-du-monde est la seule qui autorise à envisager la fondation d’un surhumanisme : l’humain, passant de cycles historiques de valeurs en cycles historiques de valeurs, transforme à chaque étape épochale la nature de sa Volonté-de-Puissance selon le processus de l’Éternel Retour de l’Identique. Le cosmos reste un mystère, il est “l′obscur en perpétuel devoilement”, comme, de manière singulièrement actuelle, l’envisage aussi la physique moderne. Le mythe reste présent au cœur du monde ; cette impossibilité voulue et acceptée de connaître et de nommer l’être du monde, confère à celui-ci un caractère aventureux et risqué, et à l’action humaine la dimension tragique et solitaire d’un combat éternellement inachevé. Le sacré, au sens le plus fort, peut alors surgir dans le monde : il réside dans cette distance entre la volonté humaine et la “dérobade” du monde, bien visible d’ailleurs dans les entreprises scientifiques et techniques modernes. Le sacré n’est pas réservé à un principe (moral ou divin) ou à un attribut substantiel de l’être (un dieu), mais il habite par le fait de l’homme, le monde. Le sacré s’apparente à un sens donné par l’humain à son entour : le monde, nous dit Hölderlin, est vécu alors comme « nuit sacrée ». Il n’y a plus lieu de se rassurer en recherchant “l′essence de l’être”, prélude à la fin de l’histoire, puisque l’homme de cette conception grecque du monde désire l’inquiétude. Il s’assume ainsi comme pleinement humain, c’est-à-dire toujours en marche vers le sur-humain, puisqu’il se conforme à son ouverture-au-monde (la Weltoffenheit dont parlait Gehlen) inscrite dans sa physiologie et éprouvée par la biologie moderne.

La recherche de l’être comme Sein, quête de l’absolu métaphysique et moral, peut s’envisager alors comme une entreprise in-humaine, et l’humanisme qui en découle philosophiquement comme une idéologie proprement non-humaine, plus exactement maladive. C’est dans l’historicité (Geschichtlichkeit) et la mondanité (Weltlichkeit), ce que les grecs appelaient le to on (l’étant) et les latins l’existentia, que réside le chemin que nous pouvons choisir de suivre ou de ne pas suivre.

Le suivre, s’enfoncer dans le Holzweg, la sente de bûcheron qui ne mène “nulle part” sinon “au cœur de la forêt sacrée”, dont nous parle mystérieusement Heidegger, voilà ce qui est renouer avec l’aurore de la Grèce : reprendre le fil coupé par le christianisme et “la sortir de l’oubli”. La sente ne mène pas vers un bourg, celui où les marchands se reposent, mais, inquiétante, elle s’enfonce vers l’aventure. “L’aventure”, c’est-à-dire l’advenir, ce qui, au détour du chemin “surgit du futur” : l’histoire.

Voici donc le sens fondamental de l’entreprise de Nietzsche, puis de Heidegger, et après lui sans doute de bien d’autres : réinstaller, en Europe, à l’époque technique, cette conception-du-monde incomplètement formulée, inachevée par certains grecs, mais le faire sous une forme différente, auto-consciente en quelque sorte, en sachant que même ce travail sera à recommencer. Nous, hommes du soir, de l’Hespérie (Abend-land), (par rapport à cette Grèce des pré-socratiques qui a voulu être l’Aurore d’une conception du monde) un travail nous attend, qui n’a rien de philosophique, au sens intellectuel du terme : rendre auto-consciente, au sein de l’Europe de la civilisation technique, une forme transfigurée de cette conception-du-monde, ou de cette religion-du-monde de l’aube grecque, tirée de l’oubli par Nietzsche et Heidegger.

► Guillaume Faye, Vouloir n°97/100, 1993.

Ernst Jünger et le retour aux Grecs

L'œuvre jüngerienne est, selon l'auteur lui-même, divisée en 2 parties, un “ancien testament” (1920-1932), dont le fleuron est Le Travailleur (1932) et un “nouveau testament”, commencé par Sur la douleur. Pour Jünger, comme pour tous les hommes de culture en Europe, le recours aux Grecs est une démarche essentielle, malgré l'irrevéresibilité de l'histoire. Aujourd'hui, époque nihiliste, la clef de voûte de la civilisation hellénique, c'est-à-dire la Cité, s'effondre. L'homme libre doit la quitter, retourner à la forêt, au resourcement.

Dans l'œuvre jüngerienne, le symbolisme de la Cité est essentiel. Du temps des Grecs, la Cité s'opposait au chaos des périphéries incultes et sauvages. Mais cette Cité, symbole de l'empire que l'homme est parfois capable d'exercer sur lui-même, est périssable, comme nous le constantons, constat qui autorise à proclamer son imperfection. Jünger s'intéresse à la signification de cette mort des cités. Dans le monde grec, la Cité, justement, permettait d'élaborer, à l'abri du chaos, une pensée rationnelle, se substituant progressivement au mythe, fondateur de la culture initiale. L'esprit grec est celui qui a inscrit la pensée humaine dans la mémoire et la durée. C'est Hérodote qui fait passer l'hellénité du mythe à l'histoire. C'est aussi dans cette intersection que se situe Thucydide. Mais cette construction va s'éroder, s'effondrer. Nous sommes alors entrés dans l'âge des cités imparfaites.

Les cités imparfaites découlent de la dévaluation des valeurs supérieures : elles annoncent le nihilisme. La décadence est le concours de l'érosion de l'autorité spirituelle, de la dissolution des hiérarchies et du déclin de la langue. Le temps des virtualités religieuses est épuisé, l'unité mentale du peuple n'existe plus, les fidélités communautaires sont fissurées, on rompt avec le mos majorum. La Cité des Falaises de marbre est une de ces cités imparfaites, où il n'y a plus unité de culte, où les rites funéraires sont en déchéance, banalisés par la technique, où le sacré se retire, où la raison n'est plus qu'un outil de puissance. Mais Jünger sait surtout que l'on n'exhume pas les dieux morts. Dans Heliopolis, il se penche sur cette question du vide laissé par ces dieux et place cette autre cité imparfaite qu'imagine son génie poétique, à l'enseigne des néo-spiritualismes, palliatifs éphémères et maladroits à cette déchéance. Toute chute est précédée d'un affaiblissement intérieur, nous dit Jünger. Comment supporter ce déclin, qui est en même temps terreur ? Par la fuite. Les héros jüngeriens présentent dès lors des itinéraires individuels tout de solitude, de nostalgie du monde originel, d'inquiétude existentielle. Ils sont volontairement des étrangers à l'histoire.

Œuvre et des cités primordiales et des cités imparfaites, l'œuvre de Jünger est aussi celle qui tente de donner un sens à cette fuite. L'homme peut-il guérir d'un monde foncièrement vicié ? Oui, à condition de passer par l'athanor de la souffrance (de la douleur). Oui, à condition de recourir aux archétypes féminins, de retourner à la Grande Mère, retour qui est simultanément “réhabilitation du temps”.

► Conférence d'Isabelle Fournier lors de l'Université d'été de la FACE, juillet 1995.

(notes prises par Étienne Louwerijk & Catherine Niclaisse)

Pièces-jointes :

Dionysos : L'Image Archétypale de la Vie Indestructible

• Recension : Karl Kerényi, Dionysos. Urbild des unzerstörbaren Lebens, Klett-Cotta, Stuttgart, 1994, 366 p. (en anglais : Dionysos : Archetypal Image of Indestructible Life, 1996)

On ne présente plus le philologue classique et mythologue hongrois Karl Kerényi (1897-1973), professeur en Hongrie à Pecs et à Szeged, réfugié en Suisse auprès de son ami Carl Gustav Jung dès 1943, il y restera jusqu'à sa mort en 1973. Il développera l'idée d'un "humanisme de l'homme intégral", sous-entendant par là que l'humanisme conventionnel n'était qu'un humanisme boiteux, car reposant sur la conception d'un "homme mutilé".

On ne présente plus le philologue classique et mythologue hongrois Karl Kerényi (1897-1973), professeur en Hongrie à Pecs et à Szeged, réfugié en Suisse auprès de son ami Carl Gustav Jung dès 1943, il y restera jusqu'à sa mort en 1973. Il développera l'idée d'un "humanisme de l'homme intégral", sous-entendant par là que l'humanisme conventionnel n'était qu'un humanisme boiteux, car reposant sur la conception d'un "homme mutilé".

Les éditions Klett-Cotta de Stuttgart, par ailleurs éditrices de l'œuvre d'Ernst Jünger, ont entrepris de rééditer tous les ouvrages du mythologue hongrois. Dans la réédition de ce magistral Dionysos, on peut lire une préface écrite à Rome en 1967. Ce texte révèle la vision de la vie de Kerényi, déduite d'une étude approfondie des mots grecs zoé et bios, tous 2 traduits par “vie” en français et par Leben en allemand. Il est impératif de connaître ce que les Grecs entendaient par “vie” pour comprendre l'ampleur et l'importance des cultes et des fêtes dionysiaques. Dionysos exprime une présence totale, ubiquitaire, “omni-compénétrante”, Dionysos est tout à la fois la tranquillité, la douceur, la sérénité d'avant l'ivresse, la puissance du végétal (et surtout du cep de vigne). Dionysos, comme l'avait remarqué Walter F. Otto dans Dionysos : Mythos und Kultus (1933), n'est pas seulement le dieu qui dispense une ivresse passagère, mais celui qui ne cesse de faire germer la vie.

Voilà pourquoi, après avoir longtemps discuté et disputé avec Otto, Kerényi a fini par définir Dionysos comme "l'archétype de la vie indestructible". Indestructible parce que recelant une hérédité, un germe transmissible, garantissant — justement par cette transmissibilité — l'infinitude temporelle. En laissant subsister 2 mots — bios et zoé — pour désigner la “vie”, la langue grecque, au cours de son long processus de formation et de maturation, a fini par établir une différence de sens entre les 2 vocables. La zoé est la vie qui dure (éternellement par le processus de transmission qu'implique l'hérédité) mais sans avoir ni caractéristiques fortes ni qualités extraordinaires. La bios est, elle, la vie telle qu'elle se manifeste par le truchement d'une “caractérisation”. La bios du héros est caractérisée par l'héroïsme, par ses faits et gestes glorieux, la bios du lâche par la lâcheté, par ses reniements et ses échecs (le héros a la bios d'un lièvre qui fuit). La zoé est la vie en tant que “fond-de-monde”, en ce sens, elle est toujours là, incontournable, sans contours, sans limites. Elle est la non-mort, l'exact antonyme de thanatos. La bios, est une existence intense, qui se termine par une mort spécifique, sortant de l'ordinaire ; elle peut éventuellement rester gravée dans les mémoires, échapper à la nullification par le thanatos. Mais toute bios procède de la zoé. Celle-ci est le fil sur lequel va s'aligner chaque bios particulière. La zoé est infinitude, la bios est finitude, mais finitude parfois exemplaire. La zoé ne permet pas sa propre fin, sa propre destruction.

Les cultes dionysiaques reflètent donc la nécessité de témoigner sans discontinuer de l'indestructibilité de la vie. Tel fut le vrai message grec, telle est la base d'un humanisme intégral selon Kerényi, bien plus fécond que l'humanisme de l'homme mutilé par un excès de logocentrisme.

► Antaïos n°11, Septembre, 1997.

Friedrich Georg Jünger, poète et essayiste, et surtout le frère d’Ernst, est encore largement méconnu dans l’aire francophone. Pour le faire mieux connaître, la revue poétique et culturelle Lieux d’Être proposait en 1998 un choix de poèmes élégamment rendus en français par le professeur Fr. Poncet (Lieux d’Être, Friedrich Georg Jünger. Choix de poèmes. À commander 17 rue de Paris, F-59700 Marcq en Baroeul). Les textes sont précédés d’une notice biographique d’E. Jaeckle, qui précise à quel point cette poésie singulière est influencée par le thème nietzschéen de l’Éternel Retour. D. Beltran-Vidal, directrice des Cahiers Ernst Jünger, étudie ce cas de gémellité littéraire assez rare dans l’histoire des Lettres allemandes. Dans sa pénétrante analyse, on peut se demander si elle accorde toute l’importance méritée aux essais consacré aux Dieux, aux Titans et aux Mythes grecs, les plus païens des livres de Friedrich Georg, traducteur de l’Odyssée, qui marquèrent son frère : « Des nombreuses œuvres qu’il (FG) a écrites, celle que j’ai (E) le plus aimée et que je considère comme son texte le plus important est Griechische Mythen » (Les prochains Titans, p. 57). La part la plus originale de ce bel ensemble est certainement la courte étude de la cantatrice (mezzo-soprano) Sylvie Oussenko-Poncet, épouse du traducteur et, comme lui, amie d’Ernst Jünger, qu’elle consacre à la mise en musique par 3 compositeurs français de poèmes de Friedrich Georg, qui inspira une demi-douzaine de compositeurs allemands dont Carl Orff. Je profite de l’occasion pour conseiller le disque que S. Oussenko-Poncet a enregistré, Mélodies italiennes (Bellini-Donizeti-Verdi) : toute la quintessence d’une vieille civilisation, celle de l’Europe traditionnelle ... et une voix appréciée de Jünger ! Le concert donné par S. Oussenko à Saint-Leu la Forêt le 24 janvier 1999 est d’ailleurs une première mondiale. Ulrich Frösche, spécialiste de l’œuvre de Friedrich Georg Jünger et responsable au Deutsches Literaturarchiv de Marbach conclut par une bibliographie essentielle. Sous les auspices du Musée national Schiller, il vient par ailleurs de publier une bio-bibliographie commentée : 300 pages d’une effrayante érudition, indispensable pour toute recherche ultérieure sur l’œuvre de ce grand méconnu. Puissent toutes ces initiatives courageuses inciter un éditeur francophone à entreprendre une traduction de ces livres intemporels. La revue d’études polythéistes Antaïos (1993-2001) a publié l’extrait suivant, dans le numéro XIII (solstice d’été 1998). [Christopher Gerard, Archaïon]

♦ Dieux et héros des anciens Grecs ♦

La victoire des Dieux olympiens ne se remporte pas sans mal. Réduits à leurs seules forces, les Dieux ne sauraient faire pencher la balance. Pour terrasser les Titans, il faut des Titans. Et même eux ne suffisent pas à vaincre la résistance de Japet, d’Atlas, de ses séides. Il faut maintenant que s’ouvrent les portes des abysses, il faut qu’apparaissent les formidables veilleurs chthoniens qui demeurent perpétuellement dans l’occulte, et ne montent au jour de la conscience et de la lumière que lors des ébranlements les plus profonds. Ils ne viennent que si la totalité du pouvoir est en jeu, si les atteint le tremblement qui parcourt le ciel et la terre et le tréfonds de l’abîme. Alors s’ouvrent d’un coup les portes d’airain du Tartare, dont l’Iliade nous dit qu’il s’étend sous l’Hadès, aussi loin au-dessous que le ciel est distant de la terre.

La lutte des Dieux contre les Titans n’implique aucun dualisme. On ne peut en faire le conflit d’un principe lumineux et d’un principe de ténèbres. Les noirs Hécatonchires et autres Cyclopes accourent à la rescousse de Zeus et répondent à son appel. L’attaque contre les Titans est lancée du haut et du bas, il faut bien cette prise en tenailles pour les faire succomber.

Dionysos lui prend part à la lutte. Il entretient avec les Titans un rapport bien particulier. Le dionysiaque et le titanesque sont dans une contradiction qu’exacerbe la parenté de leur nature. Ce qui différencie Dionysos des Dieux olympiens, c’est d’être un Dieu du devenir, de l’altération et de transformation perpétuelles. En quoi il se distingue aussi des Divinités du phallus, dont l’office permanent et immuable est de veiller en gardiens tutélaires sur le sexe. Dieu du devenir, Dionysos est proche des Titans, surtout par la fougue juvénile, éruptive, de son épiphanie. Sa démence, lorsqu’elle éclate, semble offusquer le lucidus ordo du monde des Dieux et des hommes, voiler la trame de leurs rapports : un homme sans imagination ni finesse, comme l’était le roi Penthée, pouvait se dire avec quelque apparence de raison que cette fureur était destruction pure et simple, et qu’il fallait y mettre bon ordre. Il n’est pas toujours aisé de reconnaître un Dieu, et Penthée, souverain d’une époque de transition, dut expier d’effroyable manière pareille méconnaissance.

Dionysos n’est pas un Titan, aussi titanesque que puissent paraître ses premiers pas. Il ne vient pas prêter main-forte à la maison de Cronos, il entre en conquérant dans le royaume que lui assigne Zeus, pour y établir son règne et le consolider. Sans plus attendre, il intervient dans la lutte contre les Titans, aux côtés de Zeus, dont il est le fils et fidèle homme lige. On voit bien ce qui le sépare des Titans, du cercle des douze Grands comme de Prométhée.

Devenir titanesque et devenir dionysiaque diffèrent, le retour lui non plus n’est pas le même pour chacun. Le tournant qui s’amorce avec Dionysos suit un autre chemin, mène à un autre but. Son devenir à lui n’est pas la sempiternelle réitération de l’élémentaire à quoi se bornent course et démarche des Titans, incapables d’aller au-delà. Leur activité tellurique n’entaille que faiblement la Terre, glissant sur elle comme le ballet des orages.

Dionysos ne se contente pas d’être le Dieu du tournant, c’est un Dieu de la mutation, par qui l’être en devenir prend conscience de la contradiction qu’il porte à l’anciennement devenu. Il déboîte de leurs gonds passé et avenir, ouvrant l’accès du présent. L’insatiabilité dionysiaque n’est pas l’insatiabilité titanesque. L’une des tâches assignées à l’homme est de muer sa nature titanesque en nature dionysiaque.

La démence que Dionysos insuffle aux mortels accomplit cette catharsis. Sous le coup de cette démence, ils accèdent à la communauté dionysiaque, éprouvant en eux-mêmes la puissance du Dieu. L’union avec le Dieu abolit du même coup toute notion de temps, abolit toute limite, ouvre tout grand l’Hadès, le superflu, l’ivresse, la fête immense. Chez les Titans, la fête était inconnue. Le monde d’airain de la nécessité ne connaît rien de festif, ni d’ailleurs de tragique ou de comique. Les Titans sont empreints d’une gravité profonde et fruste, d’abord par leur confiance aveugle en ce qu’ils sont, ensuite parce que chacun ne connaît que soi, nul ne se soucie des autres. Chacun se meut dans sa propre voie.

Dionysos, lui, est communauté d’esprit, spiritualité indivise, l’élément même de la fête dionysiaque. Non content de créer la tragédie, Dionysos, contrairement aux Titans, est lui-même un Dieu tragique, mais aussi le maître des fêtes, l’ordonnateur des grandes processions du phallus. Le conflit, tragique ou comique, naît de ses œuvres ; il est le fruit du temps, de la notion nouvelle du temps que Dionysos introduit. Cela fait de lui le maître de l’Histoire, qui met fin au simple devenir anhistorique. Il institue la césure par quoi l’Histoire devient possible. Cela n’est pas aisé à concevoir, si l’on n’a pas compris que toute Histoire suppose un préalable extérieur à elle-même. Si l’on en restait à la course en rond des Titans, toute l’Histoire serait impossible.

Les Titans sont les champions d’un ordre ancien aux murailles cyclopéennes et quasiment inaltérables, puisqu’elles sont l’œuvre de la nécessité même. Mais le nécessaire n’a jamais soulevé personne d’admiration, et la peine des hommes n’est qu’un effort ininterrompu pour rompre ces chaînes pesantes, dont leurs chairs sont lésées. Est nécessaire ce qui paraît à l’entendement déterminé, produit par certaines conditions. Mais nous déclarons nécessaire, dans le même temps, l’inconditionnel absolu. Non qu’il ne paraisse lié à des conditions, mais parce qu’il ne nous laisse pas le choix, parce qu’il est contraignant, qu’on ne saurait l’infléchir. Là où la nécessité se présente comme un processus mécanique, nous la reconnaissons comme mécaniquement conditionnée. Cependant l’absolu, selon notre langage, est lui aussi nécessaire. Il y a là une antinomie dans les termes, mais elle exprime une similitude.

On discerne toutefois une différence. Ce qui procède de déterminations tire sa nécessité de la succession de celles-ci, série continue, et par là contraignante. Nous en retirons l’idée d’un enchaînement de causes et d’effets. Mais lorsque nous qualifions la nécessité d’absolue, nous passons sur la série des déterminations, pour retenir uniquement que nous n’avons plus le choix. Ouranos règne sur un espace où il n’arrive pas grand-chose. Son règne est celui de la durée, d’une stabilité d’airain : le devenir titanesque n’a pas encore commencé. Les Titans n’emplissent pas encore la Terre de leur vigoureuse existence, partout règne un silence intemporel. Ouranos a le visage d’une nécessité d’airain. Cette nécessité ouranienne n’est pas celle du devenir, celle dont sont pétris les enfants d’Ouranos. Le temps semble immobile, il faut attendre Cronos pour qu’il commence à s’écouler vraiment.

Là où tout est donné pour nécessaire, il n’y a pas de liberté qui tienne ; on n’en sent même pas le besoin. Mais si jamais l’esprit, se sachant fait pour ce jeu, commence à le ressentir, il ne peut plus s’en défaire. Le pouvoir et l’attrait du Beau tiennent à cette liberté dont il jouit en lui-même. Le monde du devenir titanesque ne connaît pas cette soif du Beau, cette passion dévorante. Il ne s’y forme aucun surplus ni superflu, car les énergies se consument à mesure qu’elles s’exercent, et si elles se renouvellent sans cesse, c’est pour retomber de plus belle dans cette consomption.

Les Titans ne connaissent pas le loisir. Dionysos fuit leur besogne, à laquelle il n’a point de part. Il est le Dieu du superflu, répand le superflu où qu’il aille. Il est source de richesse, d’ivresse, d’oubli. Les Titans ne font de dons à personne ; ils ne donnent rien d’eux-mêmes, se calfeutrant en d’inaccessibles demeures d’où nul fruit ne se peut emporter. Ils n’ont pas de soin des mortels, ne veillant pas sur eux. Dionysos, lui, est le Dieu qui soigne. Veillant à la santé du peuple, ordonnateur des fêtes, commis aux soins des vignes et des moissons, époux d’Ariane, il est bien éloigné de l’engeance titanesque.

Les Titans le poursuivent d’une haine attentive, âpre, persévérante, telle qu’ils ne l’ont pour aucun autre Dieu. Ils semblent constamment l’observer, le guetter, sans jamais le perdre de vue. Le titanesque et le dionysiaque se jouxtent. À tous les stades de son épiphanie, les Titans suivent Dionysos à la trace, et finissent par lui tomber dessus. Il se défend en usant contre eux de son art des métamorphoses, se fait lion, serpent et tigre, avant de succomber, sous l’apparence d’un taureau qu’ils lacèrent et mettent en pièces.

Comme Dionysos, Pan vient se mêler à la lutte contre les Titans. On dit qu’il embouchait la trompette d’une conque marine dont le mugissement plongeait les Titans dans l’effroi. Quelle querelle veut-on vider, de quoi s’agit-il au fond ? Le Dieu phallique n’aime guère le titanesque, il garde ses distances, il est au refus. Il montre son pouvoir dans un autre ordre. Sa seule façon de se mouvoir tranche sur les mouvements titanesques. C’est un chasseur, qui cherche et qui trouve. Ses allées et venues inlassables ont trait au sexe ; le phallique en est l’origine et la fin. Son domaine s’étend, empli de foisonnante vie, dans un silence inviolé, qui vers l’heure de midi se condense en mutisme panique. Le mutisme de Pan, son repos sont phalliques, tout autant que son goût du vacarme, du rire et de la frénésie. Il vient du fond des origines, en géniteur, en fils des Dieux et des Nymphes. Qu’il dorme de son profond somme méridien, ou qu’il s’éveille et déambule, ses traits sont ceux du géniteur. La force de procréation n’est pas enclose en lui comme le fleuve Océan dans le Titan de même nom. Il n’a pas de place dans le monde du devenir titanesque, tissu d’efforts de volonté. Dieu qui muse parmi les Muses, présidant aux ébats du sexe, Pan s’oppose diamétralement au caractère titanesque.

Dans le loisir de Pan s’exprime une facilité de l’être propre à un Dieu qui ne connaît ni la détresse ni l’effort ; elle s’exprime dans le plaisir qu’il prend à l’œuvre des Muses. C’est le Dieu des solitudes d’Arcadie, le Dieu des campagnes à Nymphes, des danseurs aux silhouettes d’or découpées sur le bleu éternel et profond du ciel arcadien. Pan est un Dieu de maturité, propice à tout ce qui mûrit, tout comme Dionysos est un Dieu du superflu et de fécondité, d’accroissement et de don. Les Titans ne dissipent rien ; tout puissants qu’ils sont, il y a de la pingrerie en eux. Pan l’oisif n’a que faire de leurs efforts ; ses combats sont d’autre nature. Ils ressemblent aux chasses qu’il entreprend ; c’est un grand chasseur, ce qui dit bien sa relation au sexe. D’un coup, les Titans sont saisis d’effroi par l’irruption fracassante du Dieu phallique : attaqués sur le flanc où ils n’attendaient pas de l’être, avec des armes auxquelles on ne sait trop quoi opposer.

Au camp des Grecs sous Ilion, Nestor est l’unique survivant de la vieille génération des Héros. Il est le dernier témoin d’états de choses révolus sur lesquels l’épopée jette un regard en arrière, un grand ancêtre qui régna sur trois âges d’hommes. Il est l’arche et la gloire des Achéens, l’homme le plus avisé du conseil, et dont l’avis est le plus recherché. Il prend une part considérable aux événements ; nulle décision d’importance n’est prise qu’il ne soit écouté. On voit en lui le calme et la sérénité du grand âge. Mais ni mêlées ni beuveries ne lui font peur ; la coupe où il aime à boire est si lourde que des hommes plus jeunes peinent à la soulever. Il use de son influence pour concilier et adoucir, discourt sans passion, pèse le pour et le contre. Il aime à évoquer le passé, et s’entend à lui rendre gloire ; il mêle à ses paroles de miel le fil d’événements plus anciens, les combat d’Héraclès contre son père Nélée, les siens propres contre Arcadiens, Éléens, Épéens, Molionides, et la part qu’il prit tout jeune à la querelle des Centaures et des Lapithes. Les Héros d’antan, il en est convaincu, étaient plus forts que ceux d’aujourd’hui, si forts qu’aucun de leurs cadets n’en serait venu à bout. Au premier chant de l’Iliade, il exalte la force incomparable d’hommes tels que Pirithoos, Dryas, Caineus, Exadios, Polyphème et Thésée. Tous, si l’on excepte Thésée, sont des Lapithes. Il s’en était fait des amis, et courait avec eux les déserts des bois et des monts.

Si l’on veut donner à cet âge des Héros le nom propre à le résumer, on l’appellera âge d’Héraclès. Il est justifié par la situation que l’épopée nous suggère ; l’Iliade trace des limites, est elle-même le fort remblai qui sépare le passé du présent. Ce sont deux âges héroïques distincts, le poète épique en a clairement conscience, et Nestor, qui fait le lien entre les deux, se met en devoir de les comparer et confronter l’un à l’autre. Nous-mêmes sentons bien la différence. Et d’abord que nous ne sommes plus aux commencements des temps héroïques, mais que nous touchons à leur terme ultime.

L’épopée est une stèle à la mémoire de ce temps. Les poèmes homériques y jettent un jour dont nous comprenons mieux la lumière si nous songeons à tout ce qu’il a de réverbéré, de réfléchi, de luminosité d’un grand miroir ou d’un grand bouclier. Et puis nous distinguons entre épopée et tragédie, celle-ci contemporaine d’une conscience historique éveillée, et faite pour traiter du conflit entre cette conscience et les événements du mythe. La scène tend en soi, par son mécanisme propre, à exposer ce conflit, de même que les chœurs, monologues et dialogues des tragédies énoncent la solitude d’un Héros qui, à mesure que les Dieux se retirent, devient l’immanquable victime de la nécessité tragique.

Il se peut que l’ancien état des choses se pare aux yeux de Nestor des prestiges du souvenir, car le temps rehausse les contours du passé, et le penchant personnel joue son rôle. Cela se peut, mais nous ne pouvons nous empêcher de conclure qu’il a raison. Qu’est-ce donc qui nous amène à le faire ? À l’évidence, la simple description de ce paysage mythique, plus ancien et plus jeune à la fois, le charme d’un sol intact, vierge, qu’on n’a point encore foulé. La Terre est plus sauvage, son mutisme plus profond ; elle semble à l’affût, dans le silence des aguets, à la panique et centaurienne densité. La vie des Héros anciens par monts, bois et rivières ranime en nous une ferveur dormante. Leurs errances les mènent loin dans les libres terres de chasse. Leurs yeux s’ouvrent sur des fonds et des espaces inviolés, soumis à perte de vue au règne des bêtes mythiques. En revanche, navires et navigation restent à l’arrière-plan. On le voit à l’exemple de la nef Argo, encore auréolée de la gloire de l’invention, ouvrage prodigieux, habité, animé, qui suscite un étonnement durable bien après lui, et lui vaut d’être mise au rang des constellations. Dans le catalogue des vaisseaux de l’Iliade, aucun nom de nef n’est cité, pas plus qu’on ne s’étonne de voir des flottes entières courir l’Archipel et les côtes du continent. La construction navale est un artisanat des plus communs, même si l’on se rend compte, à la lecture de l’épopée, que le domaine de Poséidon n’est entamé qu’avec réticence, et que l’exploration se limite au cabotage côtier.

Les combats narrés par Nestor l’opposent aux piqueurs de taureaux, les Centaures à corps d’homme de Thessalie, aux monstres "velus, habitants des monts", hôtes des cavernes. Les Centaures, les Lapithes, et tout l’énorme combat qui se livre entre eux font partie intégrante des temps héracléens, tout comme la puissante figure du roi des Lapithes Pirithoos, au premier rang, avec Héraclès et Thésée, de la Centauromachie. Lui-même est apparenté à la branche des Hippocentaures. La lignée des Héros achilléens est la dernière éduquée par le Centaure Chiron. Le duel contre les bêtes mythiques appartient à l’âge héroïque d’Héraclès, tout comme l’existence d’une Atalante d’Arcadie, chasseresse à la manière d’Artémis, ou encore la chasse, dans les campagnes d’Étolie, du sanglier Calydon, la plus grande chasse que le mythe nous ait rapportée. On ne quitte pas la sphère d’Artémis ; c’est elle qui a lâché le sanglier, et Atalante elle-même est mêlée au récit.

Les événements ont un cours parallèle. De grandes expéditions de l’âge héracléen ressortent la première campagne contre Ilion, menée par Héraclès, l’expédition des Sept contre Thèbes et celle des Argonautes, que Jason mène jusqu’en Colchide. La deuxième guerre d’Ilion est conduite par Agamemnon, la seconde marche contre Thèbes par les Épigones commandés par Adraste. Les Argonautes ont pour pendant les voyages d’Ulysse, la grande errance odysséenne. Les pères reviennent dans les fils.

Si l’on compare Héraclès et Achille, des différences se font jour. Le fils de Zeus et d’Alcmène est créateur et fondateur ; il donne à l’âge des Héros ses assises et ses bornes. Une veine de force héracléenne se mêle à tous événements. Le mythe héracléen, non content d’être le plus riche et le plus puissant des mythes héroïques, offre le fidèle reflet des forces et des conflits dont le Héros forme le nœud. L’amour du père pour ce fils est amplement payé de retour. C’est le nomos de Zeus dont son fils balise ses voies, qu’il accomplit, selon lequel il aménage la Terre. Il mesure sa force à tout ce qui s’en écarte. Les combats qu’Héraclès a livrés appartiennent aux temps révolus, Achille n’a nul besoin de les reproduire. Il trouve tout bâti ce dont Héraclès a jeté les fondations. La Royauté héroïque est dûment jalonnée, arpentée, Thésée l’a encore élargie et consolidée.

Achille est élevé dans le sein de ces fermes institutions. Aux Centaures ne le lie plus que l’éducation donnée par Chiron ; une dernière fois, les Amazones se mesurent à lui, mais ce combat n’est plus qu’un épisode de la lutte pou Ilion. En lui, Homère a réuni tout ce qui distingue la nouvelle génération, dont il est le protagoniste et l’archétype héroïque. Ses traits caractéristiques ne relèvent plus de la force archaïque native, quasi divine, qui se mesure aux monstres et remodèle la Terre en sûr asile des humains ; si fort qu’il soit, il a grandi dans un climat moins rude, et sa nature est plus amène. Il est le préféré d’Homère, qui ne le montre pas toujours terrible, effréné, inflexible, mais parfois tendre, accueillant et ouvert. C’est un grand cœur épris de liberté, c’est pourquoi son commerce n’a rien d’oppressant, de dégradant ; sa vue réjouit et rassérène les plus humbles, qui respirent plus librement. Une noblesse innée émane de lui, dont la force l’emporte sur tout.

► Friedrich Georg Jünger, textes tirés de Griechische Mythen : Die Titanen, Götter, Heroen, éd. Vittorio Klostermann, 1994, tr. fr. François Poncet.

APOLLON

[Ci-contre : statue d'Apollon, Musée d'Olympie. Le néoplatonicien Proclus parle d'Apollon comme du grand Poète de l'Univers. C'est en effet sous l'influence du néoplatonisme que la représentation d'un poème, ou, plus précisément, d'un chant de l'Univers est mise en relation avec la structure numérique et harmonique du monde. On en trouvera un avatar à la Renaissance avec la métaphore de la Nature comme livre à déchiffrer. Mais par-delà cette réception, la figure d'Apollon nous aide à mieux reconstituer les implications autant religieuses que politiques de la notion de kosmos chez les Grecs anciens.]

[Ci-contre : statue d'Apollon, Musée d'Olympie. Le néoplatonicien Proclus parle d'Apollon comme du grand Poète de l'Univers. C'est en effet sous l'influence du néoplatonisme que la représentation d'un poème, ou, plus précisément, d'un chant de l'Univers est mise en relation avec la structure numérique et harmonique du monde. On en trouvera un avatar à la Renaissance avec la métaphore de la Nature comme livre à déchiffrer. Mais par-delà cette réception, la figure d'Apollon nous aide à mieux reconstituer les implications autant religieuses que politiques de la notion de kosmos chez les Grecs anciens.]

« La muse qui avance d'un pas libre et pur a toujours été agréable à Zeus d'Ithomatas », est-il dit dans un chant de procession bachique d'Eumelos de Corinthe. Ithomatas était le nom du Zeus dont on célébrait la fête ithoméenne sur le mont Ithôme en Messénie où un sanctuaire lui avait été édifié. Une démarche libre et pure caractérise la muse de Zeus, car elle possède la culture la plus poussée, la plus étendue et la rectitude de sa nature se reflète dans sa démarche. Ces paroles solennelles se rapportent également à Apollon, le fils préféré de Zeus, qui apparaît comme le créateur et le protecteur des arts. Apollon est celui qui dirige les muses, le seigneur des déesses de l'Hélicon, qui sont de la nature des nymphes, déesses des sources et gardiennes des eaux, auxquelles on doit l'esprit et l'inspiration. Il est le Musagète (le conducteur des muses), celui qui marche devant le chœur des muses, celui que toutes suivent. De même que les muses passent pour être les mères et les préceptrices des poètes et des chanteurs, de même on doit absolument considérer Apollon comme le père d'Orphée et de Linos, comme le père de tous les hommes et de toutes les femmes doués de sens artistique. Il n'y a pas de dieu qu'un artiste puisse vénérer davantage, pas de guide et de conseiller plus digne de confiance, sous l'égide duquel il puisse se sentir mieux protégé.

C'est ainsi qu'il a toujours été honoré par les poètes et les chanteurs, par ceux qui étaient à la tête d'entreprises artistiques. Il est le dieu qui introduit l'ordre par le chant et le jeu des instruments à cordes, le dieu de cet ordre des muses que l'on doit considérer comme une condition de l'ordre de toute chose car, sans lui, tout le travail, toute la peine des hommes, ne peuvent porter leurs fruits. Il est impossible d'honorer le travail en tant que tel parce qu'il est simplement le labeur, car partout où cela se fait, toute application, toute activité se perd dans les ténèbres : on ne tarde pas à apercevoir ce que notre peine a de servile et aussi de stérile. Les muses ne sauraient être absentes de notre travail ou le fuir car où elles le font, elles enlèvent la joie, le sens du beau s'estompe. Les époques de travail dont les muses sont absentes sont également toujours des époques sombres dans la vie des peuples comme dans celle des individus ; ce sont des périodes qui ne laissent pas de souvenirs, car Mnémosyne — tel est le nom de la mère des muses — leur demeure étrangère.

La spiritualité de la forme

[Pendant la période grecque archaïque, Apollon ne se différencie guère du type kouros (Apollon de Piombino, bronze, pastiche archaïsant du Ier s. av. n.è., Louvre). apollon, le plus serein des dieux, est aussi celui qui donne à la forme sa spiritualité. « Un calme reposant sur lui-même, un manque de besoin se suffisant à lui-même, tel est le propre du beau et du parfait ».]

Apollon est le dieu de la vie dont l'ordre est régi par les muses et, en cette qualité, il est l'ami du travail inspiré par les muses au sens le plus large — car la vie elle-même est art et ordre supérieurs. Comme il est l'ennemi de tout ce qui est ténébreux, diffus et confus, il émane de lui un flot de lumière qui éclaire les ténèbres d'une clarté dorée et crée de l'ordre. Il incarne la conscience spirituelle suprême, qui dégage vue d'ensemble et cohérence et s'oppose à tout ce qui est irrésolu, ambigu, indécis. Chez lui, la conscience n'est pas seulement une connaissance, un savoir qu'acquiert l'intelligence ; elle est la force qui élimine toute résistance d'inertie et en supprime le poids, elle est une façon d'ordonner, de faire apparaître clairement un enchevêtrement de faits difficiles à saisir et opprimants, qui déconcertent l'homme. Car la divinité agit par sa conscience, elle participe à la vie du monde et à la nôtre et nous communique sa propre assurance et sa facilité, l'assurance et la légèreté de son pied fait pour la danse. Ce qui demeure indécis, qui fait encore l'objet d'un doute et qui échappe à la décision, est étranger à sa route.

Apollon est le dieu de la vie dont l'ordre est régi par les muses et, en cette qualité, il est l'ami du travail inspiré par les muses au sens le plus large — car la vie elle-même est art et ordre supérieurs. Comme il est l'ennemi de tout ce qui est ténébreux, diffus et confus, il émane de lui un flot de lumière qui éclaire les ténèbres d'une clarté dorée et crée de l'ordre. Il incarne la conscience spirituelle suprême, qui dégage vue d'ensemble et cohérence et s'oppose à tout ce qui est irrésolu, ambigu, indécis. Chez lui, la conscience n'est pas seulement une connaissance, un savoir qu'acquiert l'intelligence ; elle est la force qui élimine toute résistance d'inertie et en supprime le poids, elle est une façon d'ordonner, de faire apparaître clairement un enchevêtrement de faits difficiles à saisir et opprimants, qui déconcertent l'homme. Car la divinité agit par sa conscience, elle participe à la vie du monde et à la nôtre et nous communique sa propre assurance et sa facilité, l'assurance et la légèreté de son pied fait pour la danse. Ce qui demeure indécis, qui fait encore l'objet d'un doute et qui échappe à la décision, est étranger à sa route.

C'est ainsi que l'on ne trouve pas, non plus, la divinité dans ces domaines intermédiaires où se perd la pensée, où les chimères apparaissent et disparaissent. Le royaume sur lequel elle règne n'est pas celui de l'utopie. Nous peuplons la terre de rêves et d’êtres qui reviennent vers nous, se penchent sur nous et qui nous font peur jusque dans notre sommeil. Nous sentons, comme à travers une mince cloison, que le monde qui nous est incompréhensible est rempli d'effroi, de spectres redoutables dont la vue fait reculer jusqu'aux plus braves. Apollon nous libère de cette peur et nous donne confiance en nous-mêmes. Pour nous, il combat les monstres. Il assemble et sépare tout en prenant forme. Ce n'est pas sans raison qu'on lui a consacré le laurier, dont la feuille ferme et puissante est nettement déformée, ni la cigale, qui lance son cri strident dans la lumière, ni le serpent, cette créature magnifique qui, dans sa luisance, se repose au soleil. Le serpent d'Apollon est l'animal lumineux du midi. Souvenons-nous qu'une branche de laurier — dont le nom signifie « le divin », en raison de son pouvoir purificateur — cueillie dans le bois sacré d'Apollon à Delphes, purifie davantage que l'eau des sources ou de la mer, que l'encens et le soufre. Cette pureté suprême est sans mélange, mais elle est également une force qui sépare, qui divise en apportant le salut.

C'est la spiritualité de la forme qui nous parle par l'intermédiaire d'Apollon, et tout ce qui émane de lui a une forme noble, intangible. La forme est, par définition, ce qui relie les parties en un tout, c'est la nature et la façon de cet assemblage, qui domine la matière informe, à laquelle la matière se plie. Elle est, d’après la définition d'Aristote, l'essence perceptible d'un objet, par opposition à sa matière. Mais laissons là cette définition, pour ne considérer que ce qui est informe, ce qui n'a pas reçu de forme. Partout où nous le rencontrons, nous n'y prenons aucun plaisir, nous ne ressentons que le poids qui en émane, la lourdeur qui lui est inhérente. Ce que nous discernons dans ce qui n'a pas de forme, ce sont ses traits grossiers, ses contours gauches, ses failles et ses inégalités, qui dénotent un manque de liaison. Il y a ici des degrés dans la perfection, un succès croissant, une facilité qui va en augmentant. Quand nous nous lassons, nous ressentons le poids des choses et le monde commence à peser sur nous. Mais quand notre esprit se sent libre, une intuition peut alors se manifester en nous : que le poids énorme du monde ne repose que sur une illusion, sur une fiction ayant la légèreté de la plume, ou qui est peut-être même impondérable, car tout son poids ne repose que sur nos seules idées — nous les pesons d’après le poids de notre propre corps.

[La figure solaire d'Apollon a survécu à la christianisation de l'Europe comme en témoigne le noble et grave visage du "beau Dieu" de la cathédrale d'Amiens. « Tâchons de comprendre les Grecs : si nous y parvenons nous n'aurons que peu d'efforts à faire pour comprendre notre XIIe et XIIIe siècle » remarquera Auguste Rodin (cité dans Le porche du Dieu fait homme, Daniel-Rops, Plon, 1953, p. 40).]

Apollon peut nous aider à parvenir à une telle perception des choses. Sa supériorité réside dans le fait qu'il se joue de la pesanteur, car, pour lui, rien n'a de poids. Il n'a, en lui, aucun effort, rien de forcé, aucune tension de la volonté, mais aussi aucun échec. Il y a un équilibre entre ce que le monde a de problématique et l'abîme dans lequel il est entraîné, abîme qui nous donne un violent vertige. L'homme qui perçoit les dimensions de cet abîme a, en même temps, la révélation de ce que le monde a de problématique, de précaire. L'esprit se sent attiré par cet infini fallacieux et s'y perd à partir du moment où il s'abandonne aux mesures et aux limitations. Apollon, lui, ne connaît aucun problème. Il n'est pas un lutteur qui fait usage de ses forces sur lui-même. Il laisse derrière lui toutes les natures faustiennes ; elles n'entrent absolument pas dans le champ de ses yeux grand ouverts. Il est le plus serein des dieux, le plus radieux dans sa sérénité ; il analyse et dissipe les frayeurs sombres de ce monde que son regard disperse comme le soleil le fait de la brume. Les émotions qu'inspire Dionysos, le grand instigateur de fêtes, produisent sur les hommes une impression plus profonde et plus puissante mais Dionysos n'a pas la sérénité d'Apollon car il est un dieu changeant, qui se métamorphose. Il lui manque la pérennité, et sa douceur est comme le calme d'avant et d’après les tempêtes qui déchaînent la mer. Dionysos est un connaisseur et un scrutateur des sommets et des dépressions de la nature humaine et c'est pourquoi on a l'impression que son empire a des dimensions dépassant celles d'Apollon. Apollon, lui, est comme le centre et la circonférence.

Apollon peut nous aider à parvenir à une telle perception des choses. Sa supériorité réside dans le fait qu'il se joue de la pesanteur, car, pour lui, rien n'a de poids. Il n'a, en lui, aucun effort, rien de forcé, aucune tension de la volonté, mais aussi aucun échec. Il y a un équilibre entre ce que le monde a de problématique et l'abîme dans lequel il est entraîné, abîme qui nous donne un violent vertige. L'homme qui perçoit les dimensions de cet abîme a, en même temps, la révélation de ce que le monde a de problématique, de précaire. L'esprit se sent attiré par cet infini fallacieux et s'y perd à partir du moment où il s'abandonne aux mesures et aux limitations. Apollon, lui, ne connaît aucun problème. Il n'est pas un lutteur qui fait usage de ses forces sur lui-même. Il laisse derrière lui toutes les natures faustiennes ; elles n'entrent absolument pas dans le champ de ses yeux grand ouverts. Il est le plus serein des dieux, le plus radieux dans sa sérénité ; il analyse et dissipe les frayeurs sombres de ce monde que son regard disperse comme le soleil le fait de la brume. Les émotions qu'inspire Dionysos, le grand instigateur de fêtes, produisent sur les hommes une impression plus profonde et plus puissante mais Dionysos n'a pas la sérénité d'Apollon car il est un dieu changeant, qui se métamorphose. Il lui manque la pérennité, et sa douceur est comme le calme d'avant et d’après les tempêtes qui déchaînent la mer. Dionysos est un connaisseur et un scrutateur des sommets et des dépressions de la nature humaine et c'est pourquoi on a l'impression que son empire a des dimensions dépassant celles d'Apollon. Apollon, lui, est comme le centre et la circonférence.

Cependant, ce que l'on nomme la sérénité d'Apollon repose souvent sur un malentendu. La liberté d'esprit est nécessaire pour participer à cette sérénité ; elle est un bercement de l'esprit par lui-même et un libre essor dans lequel il plane. Il est difficile de s'approcher d'Apollon, car s'il existe entre les dieux et les hommes des distances infranchissables, c'est particulièrement vrai dans le cas d'Apollon. Plus il se rapproche et plus la séparation devient manifeste. Sa sérénité a la nature et la clarté du feu. Elle est vide de passion, elle est sans besoin, elle se suffit à elle-même. Si par nostalgie, nous entendons une réminiscence du passé, c'est par conscience d'une perte subie que celle-ci s'empare des hommes. Si nous l'appliquons à l'avenir, elle n'en proviendra pas moins d'un sentiment de carence. Mais qu'elle soit curable ou incurable, elle est un sentiment de temps malheureux, elle nie le présent. Ce qu'elle a de précieux, de doux, d'harmonieux, ce qui, en elle, leurre les hommes, n'existe que de façon comparative, n'existe pas sans un sentiment de caducité, de fugacité. L'impétueux n'est pas serein mais il a une certaine profondeur, dans la mesure où il est imparfait. Il a sur les lèvres l’avant-goût et l’arrière-goût de la douceur. Il ne peut s'approcher d'Apollon qui ignore l'impétuosité. Il ne trouve nulle part d’accès au dieu.

Apollon est étranger à toute notion de perte, il est libéré du poids du passé et du présent, il est libre vis-à-vis de l'avenir. Il guérit les malades qui se fient à lui, mais il n'aime pas la souffrance — il n'est pas un dieu qui souffre. On comprend donc qu'il fasse l'objet de l'aversion du chrétien, qu'il soit considéré et traité comme un antagoniste. Les traits d'Apollon sont passés dans ceux de l'Antéchrist, et on remarque chez Lucifer une analogie lointaine avec Apollon porteur de la lumière, du glaive d'or. Qu'y-a-t-il de plus lucide que l'esprit d'Apollon ? Une divinité régnant sur un si vaste domaine de l'existence, incarnant le protecteur de tout ce qui est parfait, ignore naturellement le besoin de salut et de rédemption de l'âme humaine. Ce qui implique cette dureté que le pieux chrétien perçoit en elle et dont il lui fait le reproche. Ce dont on lui fait grief est un manque de sensibilité interne. Et, de fait, ce dieu ne possède pas de sensibilité et il n'en a que faire. Nous ne sommes pas en droit d'attendre de lui qu'il fasse preuve de compassion, qu'il fasse la différence entre sentiment interne et externe (ce qui suppose déjà une suspicion). Son œil a l'éclat du soleil. Un calme reposant sur lui-même, un manque de besoin se suffisant à lui-même, tel est le propre du beau et du parfait. Apollon est affranchi du tourment du devenir, des contraintes de la volonté, ce qui lui confère de l'éclat. Mais il a également vaincu la mort ; la destruction ne peut plus rien contre lui. La douleur se calme en son sein. Dans le beau, nous distinguons à la fois le manque de défaut, de vice, d'imparfait des choses qui, à l'instar des personnes en bonne santé, n'ont que faire d'un médecin.

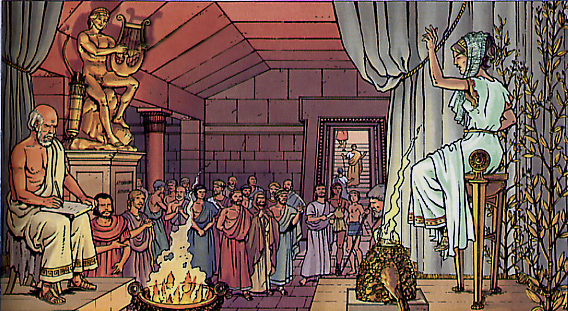

[Delphes était considérée comme une cité sacrée en raison de son sanctuaire consacré au dieu Apollon. On venait de partout, même hors de la Grèce, pour y consulter la Pythie sur quelque affaire importante. Le dieu se manifestait par la voix de la Pythie, une prêtresse, assise sur son trépied au-dessus d'une ouverture aménagée dans le sol de l'adyton. Ses prophéties étaient rédigées et interprétées par un prêtre d'Apollon. Déjà pillé par Sylla et Néron, le sanctuaire vit sa ruine consommée par l'avènement du christianisme, lorsque l'empereur Constantin fit enlever du « téménos » d'Apollon le trépied en or que les peuples grecs avaient offert après la victoire de Platées]

Pas de place pour le fanatisme

[Expression de l'idéal grec de la beauté, Apollon a inspiré de nombreuses statues antiques comme cet « Apollon du Tibre », copie romaine d'un original du premier classicisme [- 450] marqué par l'influence de Phidias et Calamis. Musée des Termes, Rome.]

Apollon est un die qui trace des frontières, attentif aux séparations, un maître de la mesure et de la distance fondée sur la détermination des mesures. Celui qui s'approche de lui en le vénérant, aperçoit les barrières imposées à cette approche, les frontières inamovibles que l'on ne peut franchir. Son culte a quelque chose de solennel, de joyeux, de clair et de pondéré. Apollon veille à ce que l'esprit humain ne franchisse pas abusivement les frontières, il le protège du manque de mesure et de la démesure. Il est le gardien de l’œil humain qui, sans sa tutelle, s'égarerait dans le trop grand ou dans le trop petit. Ainsi la juste mesure de l'œuvre d'art grecque, de la pensée grecque, est-elle un don de ce dieu aux grands yeux et au regard juste. Il confère le don de voir les choses comme elles sont et, partout où ce don est présent, il n'y a pas de place pour le fanatisme. La ferveur mystique lui est également étrangère ; on ne la rencontre pas dans son culte. Ici, rien ne pousse à une communion avec la divinité, à une abnégation extatique de la personnalité, ni à des visions ascétiques, ni aux épanchements d'une âme tantôt en proie à la jubilation, tantôt au désespoir.

Apollon est un die qui trace des frontières, attentif aux séparations, un maître de la mesure et de la distance fondée sur la détermination des mesures. Celui qui s'approche de lui en le vénérant, aperçoit les barrières imposées à cette approche, les frontières inamovibles que l'on ne peut franchir. Son culte a quelque chose de solennel, de joyeux, de clair et de pondéré. Apollon veille à ce que l'esprit humain ne franchisse pas abusivement les frontières, il le protège du manque de mesure et de la démesure. Il est le gardien de l’œil humain qui, sans sa tutelle, s'égarerait dans le trop grand ou dans le trop petit. Ainsi la juste mesure de l'œuvre d'art grecque, de la pensée grecque, est-elle un don de ce dieu aux grands yeux et au regard juste. Il confère le don de voir les choses comme elles sont et, partout où ce don est présent, il n'y a pas de place pour le fanatisme. La ferveur mystique lui est également étrangère ; on ne la rencontre pas dans son culte. Ici, rien ne pousse à une communion avec la divinité, à une abnégation extatique de la personnalité, ni à des visions ascétiques, ni aux épanchements d'une âme tantôt en proie à la jubilation, tantôt au désespoir.

Sérénité, tranquillité d'esprit, une conscience claire, l'observation et le respect des distances, sont le propre d'Apollon et des hommes qui se recommandent de lui. Là où se manifeste la démesure, le chaos informe, le désordre sans frein, le dieu est absent car il est l'ami des forces qui se modèrent et s'ordonnent d'elles-mêmes. Le gigantesque, le titanesque, le cyclopéen sont étrangers et contraires à son essence. Son œil n'effleure même pas ce qui est privé de forme. Il ne se tourne pas vers ce qui est en devenir, mais il prend plaisir à ce qui est achevé, beau et parfait. En étroite relation avec ce qui précède, il importe de ne pas oublier qu'il est le dieu de l'infini baigné de lumière, où les choses se détachent, où l'homme acquiert conscience de lui-même et de ses limites. L'infini ne l'occupe pas, pas plus que le sentiment d'un effort de recherche infinie, insatiable, incapable de trouver le repos. Un tel effort toujours tendu caractérise au contraire le titanesque, est l'expression d'un devenir titanesque. Apollon est immortel, mais cette immortalité n'est pas synonyme d'infini dans l'espace et d'éternité dans le temps. Elle est le présent lumineux, l'existence rayonnante. L'instant la fait apparaître de la façon la plus tangible.

Où que soit Apollon, c'est le règne de l'ordre. Apollon projette d'emblée la lumière sur les choses, non pas en découvrant des rapports mécaniques et schématiques, mais bien en apportant la virilité de son esprit qui crée la maîtrise, réalise la puissance et dispense les lois. L'ordre de l'architecture dorique est le reflet de son esprit, et, en considérant la colonne dorique, on ne peut s’empêcher de penser à lui. Le fût circulaire, allant en diminuant, s'élevant avec aisance, se détachant, baignant dans un espace lumineux, faisant saillie avec son échine et son abaque pour absorber sans gêne la charge du poutrage, l'intelligence de la répartition du poids, tout cela donne une idée des forces d'Apollon.

Apollon est un fondateur de villes et un législateur, dans la mesure où l'État et la constitution d'un État sont des œuvres d'art de l'esprit éveillé et ne reflètent pas seulement les besoins de la vie humaine. La constitution de la Doride découle de son culte, le corps des lois de Lycurgue provient de l'oracle de Delphes. Non seulement il a suscité la polis antique mais encore veille-t-il à l'édification politique de l'État en sa qualité d'artiste-architecte. Très belle est l'image du dieu jouant d'un instrument à cordes et dont le jeu coordonne la construction des remparts d'Ilion [vieux nom de Troie] car elle signifie que sous sa protection, l'œuvre la plus difficile est menée à bien avec facilité. Apollon montre la bonne voie à suivre, raison pour laquelle il est également le protecteur des rues et des chemins et celui qui garantit un bon voyage aux fondateurs de colonies. Son oracle non seulement stipule la fondation des colonies et en fixe l'époque appropriée mais désigne aussi l'emplacement sur lequel le nouvel établissement prospérera.

La cité bien ordonnée ne doit être ni trop grande ni trop petite ; ses moyens doivent être adaptés à ses besoins et il existe un rapport harmonieux entre sa superficie et sa population. S'il n'y a pas assez de citoyens à l'intérieur des murs, on doit s'efforcer d'en attirer. S'ils sont en excédent, il faut absolument créer des colonies. Cette séparation de communautés d'avec la Terre-Mère relève de l'autorité d'Apollon et celui-ci le doit principalement au fait d’être le protecteur des entreprises de l'esprit et de favoriser partout les communautés de l'esprit par rapport aux communautés du sang. L'Orestie nous renseigne à ce sujet. L'homme au sort duquel s'intéresse Apollon est pénétré de la conscience d'un développement intellectuel favorable, d'une réussite et d'un accomplissement heureux. Le souffle du dieu qui s'approche le remplit d'enthousiasme — afflatus est numine quando iam propriore dei. L'enthousiasme que suscite Apollon est un savoir alerte, le bonheur qu'il communique provient de la clarté de l'intelligence, et c'est ainsi qu'il pénètre la totalité de la vie, les activités du plus haut pouvoir des princes comme celles du berger qui s'exercent en pleine nature, sous les rayons du soleil.

En sa qualité de dieu de l'État et de sa constitution, Apollon a également la législation et la juridiction parmi ses attributs. Il est le favori de Zeus dont il annonce la volonté en tant que connaisseur du juste et du vrai, qui ignore l'erreur et évente toute supercherie. Il est donc vain de vouloir le tromper ou l'induire en erreur car la duperie ni ne le touche ni ne l'atteint. Il n'aime pas davantage la ruse même si elle est une arme de l'esprit humain ; c'est un trait qui le distingue d'Athéna, qui étend sa protection également aux inventions de l'esprit, aux subterfuges, aux astuces et aux feintes, et qui sourit aux roueries des audacieux. Une grandeur, une franchise, une assurance parfaitement simples, voilà ce qui le caractérise et non l'embrouillé, l'aléatoire, le compliqué. Il n'est pas, comme Hermès, le dieu des retors mais il transperce tout, comme un rayon de lumière qui tombe droit.

La musique et la vie de l'État

C'est surtout la connaissance de la mesure qui est sa caractéristique. Non seulement il est lui-même d'une très grande beauté masculine et juvénile mais il connaît aussi les mesures du beau — et il les indique à l'homme d'État, à l'artiste, à l'artisan et au pâtre. Le secret et la puissance de son jeu musical, c’est d'inspirer des harmonies, des figures élémentaires qui apparaissent comme des canons du beau. Il n'est pas seulement l'harmonie suprême qui enchante par son jeu et celui de ses disciples ; on peut obtenir la communication, la révélation des connaissances qui font de cette harmonie la conséquence d'un ordre de mesure et qui a pour résultat heureux que l'aide du dieu dégage cet ordre, que ce soit dans la constitution de l'État ou dans la construction d'un temple, dans la législation comme dans une figuration plastique isolée. L'importance politique immédiate de la musique est en rapport étroit avec ces sujets ; un État bien ordonné se reflète également dans l'art de combiner les sons, et des innovations dans ce domaine doivent nécessairement se répercuter sur l'État. C'est ainsi que l'introduction d'un nouveau mode, d'un nouvel instrument, provoque des controverses, engendre la confusion et rend une intervention indispensable.

La puissance d'organisation artistique d'Apollon, le dieu de l'État, s'étend surtout à la musique. L'Éolien Terpandros, vainqueur au tournoi (agôn) des hymnes de Delphes, aplanit, comme l'avait promis l'oracle, le différend qui disloquait l'État spartiate. En s'exprimant par l'intermédiaire de sa cithare, cet Éolien remet de l'ordre dans l'esprit de ceux qui l'entendent et amène à composition des adversaires qui semblaient irréconciliables. Façon de faire mémorable, qui confine aux pouvoirs d'Orphée ! Un homme qui réussit dans une telle entreprise a quelque chose de divin ; on comprend que les Spartiates l'aient honoré et lui aient accordé des pouvoirs étendus. De fait, Terpandros est le fondateur de la première katastasis (temps fort, apogée) artistique et musicale à Sparte. À son nom se rattache l'institution de nouvelles normes pour la musique : il introduit à Lacédémone la cithare à 7 cordes [ci-contre] qui remplace l'instrument à 4 cordes ; il est le précepteur qui enseigne de nouveaux modes musicaux aux citharèdes spartiates. Il fixe le nomos orthios de l'art citharédique et lui confère une solide base épique et lyrique. Grâce à lui, le jeu des instruments à cordes atteint une dimension supérieure lui permettant d'accompagner des rythmes et des mètres ingénieux, des hymnes nouveaux, d'une ordonnance plus riche. On voit immédiatement les relations étroites que cette musique et ce chant ont avec la vie de l'État. Terpandros chante déjà la gloire de Sparte où fleurit la lance de la jeunesse, le chœur des muses et le droit ; il institue des rapports exacts entre la guerre, le droit et le domaine des muses. Le jeu de la cithare va, dans les marches et dispositifs de bataille doriens, « au devant de l'épée » — et, en l'honneur de Castor, on fait entendre le kastaréion sur des cordes éoliennes comme Pindare le remarque dans la IIe des Odes pythiques.

La puissance d'organisation artistique d'Apollon, le dieu de l'État, s'étend surtout à la musique. L'Éolien Terpandros, vainqueur au tournoi (agôn) des hymnes de Delphes, aplanit, comme l'avait promis l'oracle, le différend qui disloquait l'État spartiate. En s'exprimant par l'intermédiaire de sa cithare, cet Éolien remet de l'ordre dans l'esprit de ceux qui l'entendent et amène à composition des adversaires qui semblaient irréconciliables. Façon de faire mémorable, qui confine aux pouvoirs d'Orphée ! Un homme qui réussit dans une telle entreprise a quelque chose de divin ; on comprend que les Spartiates l'aient honoré et lui aient accordé des pouvoirs étendus. De fait, Terpandros est le fondateur de la première katastasis (temps fort, apogée) artistique et musicale à Sparte. À son nom se rattache l'institution de nouvelles normes pour la musique : il introduit à Lacédémone la cithare à 7 cordes [ci-contre] qui remplace l'instrument à 4 cordes ; il est le précepteur qui enseigne de nouveaux modes musicaux aux citharèdes spartiates. Il fixe le nomos orthios de l'art citharédique et lui confère une solide base épique et lyrique. Grâce à lui, le jeu des instruments à cordes atteint une dimension supérieure lui permettant d'accompagner des rythmes et des mètres ingénieux, des hymnes nouveaux, d'une ordonnance plus riche. On voit immédiatement les relations étroites que cette musique et ce chant ont avec la vie de l'État. Terpandros chante déjà la gloire de Sparte où fleurit la lance de la jeunesse, le chœur des muses et le droit ; il institue des rapports exacts entre la guerre, le droit et le domaine des muses. Le jeu de la cithare va, dans les marches et dispositifs de bataille doriens, « au devant de l'épée » — et, en l'honneur de Castor, on fait entendre le kastaréion sur des cordes éoliennes comme Pindare le remarque dans la IIe des Odes pythiques.

À la gloire d'Apollon, on chante des péans. Sur leurs rythmes évoluent les hyporchemata, les chants à danser pour Apollon, ainsi que les pyrrhiques, originaires de Crète. Ils sont rapides et fougueux comme les danses dédiées à l'Apollon Paian. Ils ne se répandent pas en complaintes mélancoliques sur le caractère éphémère de la vie, de l'amour, de la jeunesse ; ils sont joyeux et rapides, pleins d'enthousiasme, de joie et de sentiments juvéniles, remplis de la jouissance du présent. Leur mode clair, léger, enjoué, met en belle humeur, donne de l'agilité à l'esprit et de l'agilité aux pieds. Ils sont sauvages, impétueux, fougueux, gracieux et enjoués. On les retrouve dans les chants choraux de la comédie. C'est l'initiateur de la seconde katastasis musicale à Sparte, le chanteur et prêtre crétois Thalitas, qui introduisit de telles hyporchemata dans la cité tandis que Xénodamos et Alcman les perfectionnèrent. Les hyporchemata et les chants de danses pyrrhiques jouaient un grand rôle dans la formation musicale et artistique.

Les Grecs n'ont pas manqué de semblables maîtres. Ils alliaient la connaissance de la théorie à une pratique pénétrante. Ainsi Damon, fils de Damonides d'Œa, un intime de Périclès, non seulement était un excellent musicien mais avait également la maîtrise de la théorie musicale, de l'art rythmique et métrique. De lui, on dit non seulement qu'il a institué et codifié la mesure du vers mais on lui prête encore une phrase affirmant que la musique ne se modifie pas sans transformations politiques — comme il aurait également déclaré que l'on décelait aux modes et aux rythmes le noble et le beau, le vil et le commun, l'orgueil et la démence. Damon représente donc la relation qui existe entre l'expression rythmique et métrique et les passions humaines. Simultanément sa participation aux luttes politiques de l'époque est qualifiée de décisive et Plutarque observe à son propos qu'il fut à Périclès ce que les soigneurs et les entraîneurs étaient aux athlètes. C'est à de tels talents remarquables que l'on s'aperçoit des dons d'Apollon.

Dans un domaine voisin, n'oublions pas qu'Apollon est un dieu qui guérit, qui protège du mal, un médecin et un devin médical ; il l'est en vertu de la même puissance qui en fait le dirigeant des muses, le Musagète. Il est entendu que chaque dieu possède un pouvoir de guérir mais celui d'Apollon se révèle supérieur à celui de tous les autres. Apollon est le père d'Asclépios, tout comme ce dernier a engendré les médecins héroïques Machaon et Podaleirios. C'est donc Apollon qui a fait aux hommes le don de la médecine asclépiade et de la médecine héroïque. Les deux fils de Machaon édifièrent le premier temple dédié à leur ancêtre Asclépios et, jusqu'à l'asclépiade Hippocrate, la science médicale se transmit de père en fils (une classe de prêtres et de médecins en était la gardienne). Les lieux de culte d'Asclépios, tout comme ceux des héros, situés à proximité de sources à l'action salutaire, en altitude, bienfaisants pour la santé, sont en même temps des lieux de cure. Le grand nombre de lieux de cure et de thermes montre l'intimité des rapports qui unissent l'ensemble de la médecine grecque à Apollon. Apollon est non seulement le devin médical qui, par son oracle, donne des remèdes contre les maladies mais il guérit du fait même de toute sa nature. Il délivre du mal qui attaque l'esprit et l'humeur. Son pouvoir de guérison n'est pas l'action d'une médecine ou d'une thérapie spéciale ; il guérit par la mesure, l'ordre, la connaissance de soi. Sous sa protection, le malade guérit parce qu'il a accès à la santé du dieu. Ce qui est intact et ce qui est en bonne santé est une seule et même chose, mais, pour guérir, il faut un pouvoir spécial, celui de déterminer le rétablissement.

Apollon communique à ses favoris sa propre clarté ordonnée, la transparence cristalline d'un esprit créateur de formes et une vie mélodieuse qui prend corps dans les personnes. Il ouvre les yeux. Dans l'empire d'Apollon, il n'y a rien de mort, de rigide. Tout est animé, toute vie a conscience d’être et chaque conscience s’élève en une connaissance joyeuse. Il n'y a pas ici d'opposition entre nature et esprit car même la floraison et la croissance des formes relèvent de l'esprit ; celui qui sait se sent faire un avec le devenir qui le remplit de joie. Le premier Hymne homérique à Apollon exprime cela quand le poète dit que Phoibos (= Apollon) aime bien les temples et les bosquets sacrés, les beaux paysages, les sommets et les fleuves qui se jettent dans la mer mais que ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la Délos florissante où les Iaones en habits de fête le révèrent, le réjouissent de leurs danses, de leurs chants et de leurs pugilats, de leurs jolies femmes, de leurs nefs rapides, de toutes leurs richesses, du cortège des jeunes filles au service du dieu qui chantent ses louanges ainsi que celles d'Artémis et de Léto — un chant si magnifiquement ordonné que l'on pourrait croire que ce sont le dieu et les déesses elles-mêmes qui le chantent. La joie claire de la vie, le plaisir éprouvé à l'épanouissement de la végétation nouvelle, un bonheur inspiré par les muses, voilà ce que chante le poète. Une grande clarté émane du mont délien de Kythos au pied duquel Apollon et sa sœur jumelle Artémis ont vu le jour. On dit qu'Apollon est né au septième jour du mois du printemps et c'est au printemps qu’après s’être retiré pendant la saison sombre de l'hiver, il revient de la Lycie et de l'Éthiopie ensoleillées et du pays où les Hyperboréens vivent dans la lumière éternelle.

Apollon communique à ses favoris sa propre clarté ordonnée, la transparence cristalline d'un esprit créateur de formes et une vie mélodieuse qui prend corps dans les personnes. Il ouvre les yeux. Dans l'empire d'Apollon, il n'y a rien de mort, de rigide. Tout est animé, toute vie a conscience d’être et chaque conscience s’élève en une connaissance joyeuse. Il n'y a pas ici d'opposition entre nature et esprit car même la floraison et la croissance des formes relèvent de l'esprit ; celui qui sait se sent faire un avec le devenir qui le remplit de joie. Le premier Hymne homérique à Apollon exprime cela quand le poète dit que Phoibos (= Apollon) aime bien les temples et les bosquets sacrés, les beaux paysages, les sommets et les fleuves qui se jettent dans la mer mais que ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la Délos florissante où les Iaones en habits de fête le révèrent, le réjouissent de leurs danses, de leurs chants et de leurs pugilats, de leurs jolies femmes, de leurs nefs rapides, de toutes leurs richesses, du cortège des jeunes filles au service du dieu qui chantent ses louanges ainsi que celles d'Artémis et de Léto — un chant si magnifiquement ordonné que l'on pourrait croire que ce sont le dieu et les déesses elles-mêmes qui le chantent. La joie claire de la vie, le plaisir éprouvé à l'épanouissement de la végétation nouvelle, un bonheur inspiré par les muses, voilà ce que chante le poète. Une grande clarté émane du mont délien de Kythos au pied duquel Apollon et sa sœur jumelle Artémis ont vu le jour. On dit qu'Apollon est né au septième jour du mois du printemps et c'est au printemps qu’après s’être retiré pendant la saison sombre de l'hiver, il revient de la Lycie et de l'Éthiopie ensoleillées et du pays où les Hyperboréens vivent dans la lumière éternelle.

C'est parce qu'Apollon définit la mesure, parce qu'il veille sur les frontières et aime ce qui a une forme, que son ire se déchaîne et qu'il se révèle redoutable et funeste pour les contempteurs de la mesure. Il n'épargne personne et ses flèches atteignent inéluctablement leur but. Ce qui en Apollon apparaît comme de la dureté, ce qui semble insupportable à une nature tendre, indécise, accommodante, est son inflexibilité, son invulnérabilité. Cette rigidité de la forme et de l'esprit, cette rigueur de la lumière et de la connaissance ont quelque chose de douloureux, mais d'une douleur qui apporte le salut. Cette plénitude de lumière fait que l'aveugle ou celui qui n'a qu'une vue faible se méprend car une lumière très vive aveugle. C'est dans cette mesure qu'il est loxias, non pas qu'il veuille tromper, abuser et courber ce qui est droit, mais bien parce que la confusion et l'illusion se retrouvent inévitablement partout où il y a un manque de connaissance. Son pouvoir de ruiner et de guérir est indivisible : il tue de la même façon qu'il suscite la vie.

En sa qualité de dieu qui ruine et qui punit, Apollon est le plus sévère, le plus dur et le plus inexorable de tous les dieux, celui qui réprime immédiatement et toujours l'outrecuidance par la mort. Dans sa nature, il n'y a rien qui ressemble à de la méditation ; il n'est pas un dieu d'aveux et de transitions mais il se fait respecter par sa raideur et son inflexibilité. La crainte inspirée par Apollon implique que quiconque viole l'ordre qu'il a établi, sera anéanti sans pitié. Cette crainte respectueuse d'Apollon demeure constamment perceptible et elle se transforme, chez l'homme qui reconnaît l'autorité du dieu, en un profond désarroi quand il voit s'approcher un conflit avec ce dernier. Cet effroi s'empare des Danaoï (Achéens, ancien nom des Grecs) dans le premier chant de l'Iliade lorsqu'Apollon, après qu'Agamemnon eût blessé son prêtre Chrysès, envoie la peste dans leur camp. Sombre comme la nuit, le dieu se précipite sur la flotte ; pendant sa course, son arc d'argent fait entendre des sons qui répandent la terreur et les flèches de son carquois ont une résonance mortelle. Dans ce passage, le poète décrit également le sacrifice expiatoire et lustral ordonné par Agamemnon : une ablution générale dans la mer qui lavera du sacrilège ainsi que le sacrifice total d'une chèvre et d'un taureau par lequel on s'efforcera d'obtenir la réconciliation avec le dieu. Le sacrifice est nécessaire mais restera sans succès car la réconciliation ne sera obtenue qu’après une invocation solennelle de Chrysès, ramené par Ulysse à de meilleurs sentiments, et après un sacrifice effectué par le prêtre. À l'issue du festin, le péan retentit en l'honneur d'Apollon.

L'acquittement d'Oreste

Où naît le conflit avec la divinité ? Nulle part ailleurs qu'aux frontières imposées à l'homme et que celui-ci franchit sciemment ou sans le faire exprès. Le manque de mesure par lequel il assombrit son esprit et crée la confusion fait souffrir le dieu de la même douleur. Faire offense à Apollon signifie toujours porter également atteinte à sa spiritualité. En qualité de dieu à l'esprit lumineux, Apollon punit Niobé. Il sanctionne la présomption de Marsyas, les Aloades et Tityos. Il manifeste de la façon la plus évidente qu'il est le dieu de toute spiritualité car, en lui, celle-ci prend une forme indépendante, invincible. C'est pourquoi il est l'ennemi de ce qui est grossier, de tout asservissement forcé de la pensée et de toute barbarie. De même qu'il règne sur les gymnases et les palestres, qu'il confère l'endurance au pugilat, l'adresse et la vélocité, de même il est celui qui donne la victoire dans les joutes de l'esprit et les activités des muses. Son oracle est celui qui décerne à Socrate le titre de « plus sage des Grecs ».

Où naît le conflit avec la divinité ? Nulle part ailleurs qu'aux frontières imposées à l'homme et que celui-ci franchit sciemment ou sans le faire exprès. Le manque de mesure par lequel il assombrit son esprit et crée la confusion fait souffrir le dieu de la même douleur. Faire offense à Apollon signifie toujours porter également atteinte à sa spiritualité. En qualité de dieu à l'esprit lumineux, Apollon punit Niobé. Il sanctionne la présomption de Marsyas, les Aloades et Tityos. Il manifeste de la façon la plus évidente qu'il est le dieu de toute spiritualité car, en lui, celle-ci prend une forme indépendante, invincible. C'est pourquoi il est l'ennemi de ce qui est grossier, de tout asservissement forcé de la pensée et de toute barbarie. De même qu'il règne sur les gymnases et les palestres, qu'il confère l'endurance au pugilat, l'adresse et la vélocité, de même il est celui qui donne la victoire dans les joutes de l'esprit et les activités des muses. Son oracle est celui qui décerne à Socrate le titre de « plus sage des Grecs ».