FG Jünger

♦ Friedrich-Georg Jünger (1898-1977)

♦ Friedrich-Georg Jünger (1898-1977)

Né le 1er septembre 1898 à Hanovre, frère cadet du célèbre écrivain allemand Ernst Jünger, Friedrich Georg Jünger s'intéresse très tôt à la poésie et suit d'emblée un itinéraire d'éveil fort classique, en lisant et méditant Klopstock, Gœthe et Hölderlin. Grâce à cette immersion précoce dans Hölderlin, FGJ s'engoue pour l'Antiquité classique et voit l'essence de la grécité et de la romanité antiques dans une proximité avec la nature, dans une glorification de l'élémentaire et dans l'instauration d'une vision de l'homme qui demeurera impérissable, survivant au-delà des siècles dans la psyché européenne, tantôt au grand jour tantôt occultée.

L'ère de la technique a détaché les hommes de cette proximité vivifiante et s'est élevée dangereusement au-dessus de l'élémentaire. Toute l'œuvre poétique de FGJ est une protestation véhémente contre la prétention mortifère que constitue cet éloignement. Notre auteur restera marqué par les paysages idylliques de son enfance ; il leur vouera un amour inconditionnel qui ne fléchira jamais, reliant ainsi son moi à la Terre, à la flore et à la faune (surtout les insectes : FG partage avec son frère Ernst la passion de l'entomologie), aux êtres les plus élémentaires de la Vie sur la Terre.

[Ci-dessus : Ernst & Friedrich Georg Jünger beim Schachspiel, par A. Paul Weber, 1935]

◘ L'écrivain politique

La Grande Guerre met fin à cette jeunesse plongée dans la nature. FGJ s'engage en 1916 comme aspirant officier. Grièvement blessé au poumon sur le front de la Somme en 1917, il passe le reste de la guerre dans un hôpital de campagne. Après sa convalescence, il s'inscrit dans une faculté de droit et obtient le titre de docteur en 1924. Mais il n'entame pas de carrière de juriste. Il devient écrivain politique dans la mouvance nationaliste de gauche, chez les nationaux-révolutionnaires et les nationaux-bolchéviques rassemblés derrière la personnalité d'Ernst Niekisch, éditeur de la revue Widerstand.

La Grande Guerre met fin à cette jeunesse plongée dans la nature. FGJ s'engage en 1916 comme aspirant officier. Grièvement blessé au poumon sur le front de la Somme en 1917, il passe le reste de la guerre dans un hôpital de campagne. Après sa convalescence, il s'inscrit dans une faculté de droit et obtient le titre de docteur en 1924. Mais il n'entame pas de carrière de juriste. Il devient écrivain politique dans la mouvance nationaliste de gauche, chez les nationaux-révolutionnaires et les nationaux-bolchéviques rassemblés derrière la personnalité d'Ernst Niekisch, éditeur de la revue Widerstand.

Dans cette revue et dans Arminius ou Die Kommenden, les frères Jünger inaugurent un style nouveau : celui du “nationalisme soldatique”, exprimé par les jeunes officiers revenus du front et demeurés rétifs aux mollesses de la vie civile. L'expérience des tranchées et des assauts leur a prouvé par la sueur et le sang que la Vie n'est pas un jeu inventé par le cerveau mais un grouillement organique élémentaire dont il faut saisir les pulsations. Le politique, dans sa sphère, doit prendre la température de ce grouillement, se mettre à son écoute, se mouler dans ses méandres et y puiser une force toujours jeune, neuve, vivifiante. Chez FGJ, le politique est appréhendé sous l'angle cosmique, en dehors de tous les « miasmes bourgeois, cérébraux et intellectualisants ».

Parallèlement à cette activité de journaliste politique et de prophète de ce nouveau nationalisme radicalement anti-bourgeois, FGJ se plonge dans Dostoïevski, Kant et les grands romanciers américains. Avec son frère Ernst, il voyage dans les pays méditerranéens : la Dalmatie, Naples, la Sicile et les Îles de l'Égée.

◘ L'exil intérieur

Quand Hitler accède au pouvoir, c'est un nationalisme des masses qui triomphe et non le nationalisme absolu et cosmique dont avait rêvé la petite phalange « froidement exaltée » qui éditait ses textes dans les revues nationales-révolutionnaires. Dans un poème, Der Mohn (Le Coquelicot), FGJ ironise et désigne le national-socialisme comme le « chant infantile d'une ivresse sans gloire ». Conséquence de ces vers sarcastiques : il subit quelques tracasseries policières, quitte Berlin et s'installe, avec Ernst, à Kirchhorst en Basse-Saxe.

Retiré de la politique après avoir publié près d'une centaine de poèmes dans la revue de Niekisch — lequel est de plus en plus menacé par les autorités qui finissent par l'arrêter en 1937 — FGJ se consacre à sa poésie et publie en 1936 un essai Über das Komische et achève en 1939 la première version de son ouvrage philosophique majeur, Die Perfektion der Technik (La perfection de la technique).

Les premières épreuves de ce livre sont détruites en 1942 lors d'un bombardement allié. En 1944, une première édition, réalisée à partir d'un nouveau jeu d'épreuves est réduite en cendres lors d'une attaque aérienne. Finalement, le livre paraît en 1946, suscitant un débat autour des questions de la technique et de la nature, préfigurant, en dépit de son orientation “conservatrice”, toutes les revendications écologiques allemandes des années 60, 70 et 80. Pendant la guerre, FGJ publie poèmes et textes sur la Grèce antique et ses dieux.

◘ L'essayiste après-guerre

Avec la parution de Die Perfektion der Technik, qui connaît plusieurs éditions successives, les intérêts de FGJ se portent vers les thématiques de la technique, de la nature, du calcul, de la mécanicisation, de la massification et de la propriété. Refusant, dans Die Perfektion der Technik d'énoncer ses thèses sur un schéma classique linéaire, causal et systématique, FGJ développe ses idées “en spirale” et en vrac, éclairant tour à tour tel ou tel aspect de la technicisation globale. En filigrane, on aperçoit une critique des thèses qu'avait énoncées son frère Ernst dans Der Arbeiter (1932), où il acceptait comme inévitables les développements de la technique moderne. Sa démarche anti-techniciste se rapproche de celles d'Ortega y Gasset (Meditación de la técnica, 1939), de Henry Miller et de Lewis Mumford (qui utilisait le terme de “mégamachine”).

Avec la parution de Die Perfektion der Technik, qui connaît plusieurs éditions successives, les intérêts de FGJ se portent vers les thématiques de la technique, de la nature, du calcul, de la mécanicisation, de la massification et de la propriété. Refusant, dans Die Perfektion der Technik d'énoncer ses thèses sur un schéma classique linéaire, causal et systématique, FGJ développe ses idées “en spirale” et en vrac, éclairant tour à tour tel ou tel aspect de la technicisation globale. En filigrane, on aperçoit une critique des thèses qu'avait énoncées son frère Ernst dans Der Arbeiter (1932), où il acceptait comme inévitables les développements de la technique moderne. Sa démarche anti-techniciste se rapproche de celles d'Ortega y Gasset (Meditación de la técnica, 1939), de Henry Miller et de Lewis Mumford (qui utilisait le terme de “mégamachine”).

En 1949, il publie un ouvrage remarqué sur Nietzsche, où il s'interroge sur le sens à conférer à la théorie cyclique du temps énoncée par le solitaire de Sils-Maria. FGJ conteste l'utilité de théoriser et de problématiser une conception cyclique du temps car cette théorisation et cette problématisation finissent par octroyer au temps une forme unique, intangible, qui, chez Nietzsche, est posée comme cyclique. Le temps cyclique, propre de la Grèce des origines et de la pensée pré-chrétienne, doit être perçu sous l'angle de l'imaginaire et non sous celui de la théorie, ce qui permet de conjuguer tout naturellement sur un mode unique l'éternité et l'instant et fait disparaître les coupures arbitraires instaurées par le temps mécanique et segmentarisant des visions linéaires.

La temporalité cyclique nietzschéenne, par son découpage en cycles identiques et répétés, conserve, pense FGJ, quelque chose de mécanique, de newtonien, et n'est finalement pas “grecque”. Le temps selon Nietzsche reste un temps-policier, menaçant. Il n'est pas soutien, support (tragend und haltend). FGJ chante une a-temporalité, celle de la naturalité la plus élémentaire, de la Wildnis, ce royaume de Pan, ce fond-de-monde naturel intact, non touché par l'homme, qui est, en dernière instance, accès au divin, au secret ultime du monde. La Wildnis, concept fondamental chez le poète panique FGJ, est la matrice de toute vie et le réceptacle où retourne toute vie.

En 1970, FGJ fonde avec Max Himmelheber la revue trimestrielle Scheidewege, où s'exprimeront jusqu'en 1982 les principaux représentants d'une pensée à la fois naturaliste et conservatrice, sceptique à l'égard de toutes les formes de planification technique. De nombreux penseurs situés dans cette veine conservatrice-écologique y exposeront leurs thèses, parmi lesquels Jürgen Dahl, Hans Sedlmayr, Friedrich Wagner, Adolf Portmann, Erwin Chargaff, Walter Heitler, Wolfgang Hädecke, etc.

FGJ meurt à Überlingen, sur les rives du Lac de Constance, le 20 juillet 1977.

◘ Religiosité cosmique

[Ci-contre : Espace sacré. « Ainsi se résorbe, à chaque pas que nous faisons sur la montagne, le dessin confus des horizons : lorsque nous sommes parvenus assez haut, nous ne sommes plus environnés, en quelque lieu que nous soyons, que par un pur anneau qui nous fiance à l'éternité » (Sur les falaises de marbre)]

chaque pas que nous faisons sur la montagne, le dessin confus des horizons : lorsque nous sommes parvenus assez haut, nous ne sommes plus environnés, en quelque lieu que nous soyons, que par un pur anneau qui nous fiance à l'éternité » (Sur les falaises de marbre)]

Le germaniste américain Anton H. Richter, dans l'ouvrage qu'il a consacré à l'œuvre de FGJ, dégage 4 thématiques essentielles dans l'œuvre de notre auteur : l'Antiquité classique, l'essence cyclique de l'existence, la technique et l'irrationnel. Dans ses textes sur l'Antiquité grecque, FGJ pose la dichotomie dionysiaque/ titanique. Dans le dionysiaque, il englobe l'apollinien et le panique, en un front uni des forces intactes de l'organicité contre les distorsions, la fragmentation et l'unidimensionalité du titanisme et du mécanicisme de notre siècle.

L'attention de FGJ se porte essentiellement sur les éléments chtoniens et orgiaques de l'Antiquité. Dans cette optique, les motifs récurrents de ses poèmes sont la lumière, le feu et l'eau, forces élémentaires auxquelles il rend hommage. Se gaussant de la raison calculatrice, de son inefficacité fondamentale, il exalte, en contrepartie, la puissance du vin, l'exubérance de la fête, le sublime de la danse et les joies du carnaval. Pour arraisonner le réel, l'intuition des forces, des puissances de la nature, du chtonien, du biologique, du somatique et du sang, est une arme bien plus efficace que la raison, qui épure, équarrit, purge, découpe, dépouille et ne laisse au regard de l'homme contemporain que des schémas incomplets.

Apollon apporte l'ordre clair et la sérénité ; Dionysos apporte les joies, celles du vin et des fruits, de l'extase et de l'ivresse ; Pan, gardien de la nature, apporte la fertilité. Face à ces généreux donateurs, les Titans conquièrent, accumulent des richesses, guerroient cruellement contre ces dieux de la profusion et de l'abondance et, parfois, les tuent, lacèrent leurs corps et les dévorent. Pan est la figure centrale du panthéon de FGJ. C'est lui qui règne sur la Wildnis, que veulent dépouiller totalement les Titans. FGJ se réfère ensuite à Empédocle qui nous dit que l'homme forme un continuum avec la nature. Toute la nature est en l'homme et agit à travers lui par l'amour.

Symbolisé par les rivières et les serpents, le principe de récurrence, de retour incessant, de ce cheminement à rebours de toutes choses vers la Wildnis originelle voire le retour inéluctable de la Wildnis au sein de toutes choses, est central dans la poésie et la pensée de FGJ, qui chante le temps cyclique, si différent du temps linéaire/directionnel du judéo-christianisme, segmenté en moments uniques sur la voie, elle aussi unique, qui mène à la Rédemption. L'homme occidental moderne, allergique aux impondérables cachés ou visibles de la Wildnis, a opté pour ce temps continu et vectoriel, dans lequel son existence n'est qu'un segment entre 2 éternités a-temporelles. Deux types humains s'affrontent donc : l'homme moderne, imprégné de la vision judéo-chrétienne et linéaire du temps et l'homme archaïque, qui se perçoit comme indissolublement connecté au cosmos et aux rythmes cosmiques.

◘ La Perfection de la technique (Die Perfektion der Technik, 1946)

Dénonciation du titanisme machiniste de la pensée occidentale, cet ouvrage est la carrière où viennent encore puiser toutes les pensées écologiques contemporaines pour affiner leurs critiques. Divisé en 2 parties et un ex cursus, eux-mêmes divisés en une multitude de petits chapitres concis, l'ouvrage commence par un constat : la littérature utopique ne prend plus pour matière la politique mais la technique, ce qui provoque un désenchantement de la veine utopique. La technique ne résoud aucun problème existentiel de l'homme. Elle n'augmente pas le temps de loisir ; elle ne réduit pas le travail : elle ne fait que le déplacer du manuel vers l'« organisatif ». Par ailleurs, elle ne crée pas de richesses nouvelles, au contraire, elle condamne la condition ouvrière à être celle du paupérisme.

Dénonciation du titanisme machiniste de la pensée occidentale, cet ouvrage est la carrière où viennent encore puiser toutes les pensées écologiques contemporaines pour affiner leurs critiques. Divisé en 2 parties et un ex cursus, eux-mêmes divisés en une multitude de petits chapitres concis, l'ouvrage commence par un constat : la littérature utopique ne prend plus pour matière la politique mais la technique, ce qui provoque un désenchantement de la veine utopique. La technique ne résoud aucun problème existentiel de l'homme. Elle n'augmente pas le temps de loisir ; elle ne réduit pas le travail : elle ne fait que le déplacer du manuel vers l'« organisatif ». Par ailleurs, elle ne crée pas de richesses nouvelles, au contraire, elle condamne la condition ouvrière à être celle du paupérisme.

Le déploiement de la technique est dû à un manque général que la raison cherche à combler. Mais ce manque ne disparaît pas avec l'envahissement de la technique : il n'est que camouflé. La machine est dévorante, annihilatrice de substance : sa rationalité est dès lors illusoire. L'économiste croit, dans un premier temps, que la technique est génératrice de richesses puis s'aperçoit que sa rationalité quantitativiste n'est qu'apparence, que la technique, dans sa volonté de se perfectionner à l'infini, ne suit que sa propre logique, qui n'est pas économique. Le monde moderne est dès lors caractérisé par un conflit tacite entre l'économiste et le technicien : ce dernier vise à déterminer les processus de production en dépit de la rentabilité, facteur jugé trop subjectif. La technicité, quand elle atteint son plus haut degré, conduit à une économie dysfonctionnante.

Cette opposition entre la technique et l'économie étonnera plus d'un critique de l'unidimensionalité contemporaine, habitué à mettre sur un même plan les hypertrophies économique et technique. Mais FGJ voit l'économie telle que la définit implicitement son étymologie, soit la mise en norme de l'oikos, de la demeure de l'homme, bien circonscrite dans le temps et dans l'espace. La mise en forme de l'oikos ne procède pas d'une mobilisation outrancière des ressources, assimilable à l'économie du pillage et de la razzia (Raubbau), mais d'une fertilisation parcimonieuse du lieu que l'on occupe sur la terre.

L'idée centrale de FGJ sur la technique, c'est de dire qu'elle est un automatisme dominé par sa propre logique. Dès que celui-ci se met en route, il échappe à ses créateurs. Il se multiplie de façon exponentielle : les machines imposent la création d'autres machines, jusqu'à aboutir à une automatisation complète, à la fois mécanique et dynamique, dans un temps segmenté outrancièrement, donc dans un temps mort. Ce temps mort pénètre dans le tissu organique de l'être humain et soumet l'homme à sa logique mortifère. L'homme ne possède dès lors plus son temps, intérieur et biologique, mais cherche fébrilement l'adéquation au temps inorganique/mort de la machine. La vie en vient à être soumise inexorablement au grand automatisme que produit la technique et qui finit par la réguler entièrement.

L'automatisme généralisé est la “perfection de la technique”, à laquelle FGJ, penseur organiciste, oppose la maturation (die Reife) que seuls les êtres naturels peuvent atteindre, sans violence ni coercition. La caractéristique majeure de la gigantesque organisation technique, dominante à l'époque contemporaine, est la domination exclusive qu'exercent les déterminations et déductions causales, propres de la technique. L'État, en tant qu'instance politique, peut acquérir, par le biais de la technique, davantage de puissance. Mais c'est là, pour lui, une sorte de pacte avec le diable car les principes de la technique s'insinuent alors en lui pour extirper sa substance organique et la remplacer par de l'automatisme technique.

Qui dit automatisation totale dit organisation totale, au sens de gestion. Le travail, à l'ère de la multiplication exponentielle des automates, est organisé à la perfection au point qu'il se détache de l'immédiateté ergonique que procurent la main et l'outil. Ce détachement entraîne la spécialisation à outrance, ce qui implique interchangeabilité, normalisation, standardisation. FGJ ajoute la Stückelung (morcellement, tronçonnement, “piècisation”) où les “morceaux” ne sont plus parties (pars, partes, Teile) mais pièces (Stücke) réduites à une fonction dans l'appareil.

FGJ rejoint Marx pour dénoncer l'aliénation de ce processus mais se distingue de lui quand il considère le processus comme fatal tant qu'on reste enchaîné/ connecté (gekettet / angeschloßen) à l'appareillage techno-industriel. L'ouvrier (Arbeiter) est ouvrier précisément parce qu'il est connecté volens nolens à cet appareil. La condition ouvrière ne dépend pas de la modestie des revenus mais de cette connexion, indépendamment du montant du salaire. La connexion dépersonnalise, fait perdre la qualité de personne. L'ouvrier est celui qui a perdu le rapport intérieur qui le lie à son activité, rapport qui faisait qu'il n'y avait pas d'interchangeabilité possible, ni entre lui et un autre ni entre sa fonction et une autre. L'aliénation n'est donc pas d'abord économique, comme l'avait pensé Marx, mais technique.

L'automatisme général en progression dévalorise tout travail issu directement de l'intériorité du travailleur et enclenche le processus de destruction de la nature, le processus de “dévorement” (Verzehr) des substrats (des ressources offertes par Mère-Nature, généreuse donatrice). À cause de cette aliénation d'ordre technique, l'ouvrier est précipité dans un monde d'exploitation sans la moindre protection. Pour bénéficier d'un semblant de protection, il doit créer des organisations, notamment des syndicats, mais celles-ci et ceux-ci restent connectés à l'appareil.

L'organisation protectrice n'émancipe pas, elle enchaîne. L'ouvrier se défend contre l'aliénation et la “piècisation” mais accepte paradoxalement le système de l'automatisation totale. Marx, Engels et les premiers socialistes n'ont vu que l'aliénation politique et économique et non l'aliénation technique. Il n'y a pas eu, chez eux, prise au sérieux des machines. La dialectique de Marx, de ce fait, est devenue un mécanicisme stérile, au service d'un socialisme machiniste. Le socialisme est resté dans la même logique que celle de l'automatisation totale sous l'égide capitaliste. Pire, son triomphe ne mettrait pas fin à l'aliénation automatiste mais participerait de ce mouvement en l'accélérant, en le simplifiant et en l'accroissant.

La création d'organisations généralise la mobilisation totale, qui rend toutes choses mobiles et tous lieux pareils à des ateliers ou des laboratoires bourdonnants d'agitation incessante. Toute zone sociale tentant d'échapper à cette mobilisation totale contrarie le mouvement et subit en conséquence la répression : s'ouvrent alors les camps de concentration, s'amorcent les déportations de masse et les massacres collectifs. C'est le règne du gestionnaire impavide, figure sinistre apparaissant sous mille masques.

La technique ne produit pas d'harmonie, la machine n'est pas une déesse qui dispense du bonheur. Au contraire, elle stérilise les substrats naturels donateurs, organise le pillage jusqu'au bout de la Wildnis. La machine est dévoreuse, doit sans cesse être alimentée et, parce qu'elle accapare plus qu'elle ne donne, elle épuise les richesses de la Terre. D'énormes forces naturelles élémentaires sont arraisonnées par la gigantesque machinerie et retenues prisonnières par elle et en elle, ce qui conduit parfois à des catastrophes explosives et nécessite une surveillance constante, autre facette de la mobilisation totale.

Les masses s'imbriquent, volontaires, dans cette automatisation totale, annihilant du même coup les résistances isolées, faits d'individualités conscientes. Les masses se laissent porter par le mouvement trépidant de l'automatisation, si bien qu'en cas de panne ou d'arrêt momentané du mouvement linéaire vers l'automatisation, elles éprouvent une sensation de vide qui leur apparaît insupportable.

La guerre est désormais, elle aussi, totalement mécanisée. Les potentiels de destruction sont amplifiés à l'extrême. Mais l'éclat des uniformes, la valeur mobilisatrice des symboles, la gloire s'estompent. On n'attend plus des soldats qu'endurance et courage tenace.

La mobilité absolue qu'inaugure l'automatisation totale se tourne contre tout ce qui recèle durée et stabilité, notammant la propriété (Eigentum). FGJ, en posant cette assertion, définit la propriété d'une manière originale : l'existence des machines repose sur une conception exclusivement temporelle ; l'existence de la propriété sur une conception de l'espace. La propriété implique des limites, des délimitations, des haies, des murs et murets, des enclosures. Ces délimitations, le collectivisme techniciste, veut les faire disparaître.

La propriété donne un champ d'action limité, circonscrit, clos dans un espace déterminé, précis. Pour pouvoir progresser vectoriellement, l'automatisation doit faire sauter les verrous de la propriété, obstacle à l'installation de ses réseaux omniprésents de communication et de connection. Une humanité dépourvue de toutes formes de propriété ne peut échapper à la connection totale.

Le socialisme, en niant la propriété, en refusant que demeurent dans le monde des zones “encloses”, facilite précisément la connection absolue. Donc le possesseur de machines n'est pas un propriétaire ; le capitaliste machiniste sape l'ordre des propriétés, caractérisé par la durée et la stabilité, au profit d'un dynamisme omnidissolvant. L'indépendance de la personne n'est possible que s'il y a non connection aux faits et au mode de penser de l'appareillisme et de l'organisationisme techniques.

Entre ses réflexions critiques et acerbes sur l'automatisation et la technicisation outrancière des temps modernes, FGJ interpelle les grands philosophes de la tradition européenne. Descartes inaugure un dualisme qui instaure une séparation insurmontable entre le corps et l'esprit et élimine le systema influxus physici qui les reliait tous 2, pour le remplacer par une intervention divine ponctuelle qui fait de Dieu un Dieu-horloger. La res extensa de ce fait est chose morte : elle s'explique comme un agencement de mécanismes dans lequel l'homme, instrument du Dieu-horloger, peut intervenir à tout moment et impunément. La res cogitans s'institue alors comme maîtresse absolue des processus mécaniques régentant l'univers. L'homme peut devenir comme Dieu : un horloger qui peut manipuler toutes les choses à sa guise, sans crainte ni respect. Le cartésianisme donne le signal de l'exploitation techniciste à outrance de la planète.

► Robert Steuckers, 1991.

◙ Bibliographie :

☻ En allemand :

◘ 1) Œuvres juridiques, philosophiques ou mythologiques, essais, aphorismes :

- Über das Stockwerkseigentum, dissertation présentée à la faculté de droit de l'Université de Leipzig, 3 mai 1924

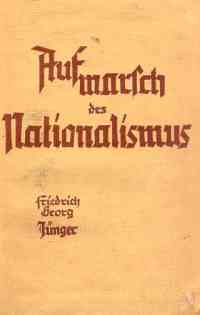

- Aufmarsch des Nationalismus, 1926

- Der Krieg, 1936

- Über das Komische, 1936

- Griechische Götter, 1943

- Die Titanen, 1944

- Die Perfektion der Technik, 1946, 1949 (2), 1953 (3)

- Griechische Mythen, 1947

- Orient und Okzident, 1948

- Nietzsche, 1949

- Gedanken und Merkzeichen, 1949

- Rhythmus und Sprache im deutschen Gedicht, 1952

- Die Spiele, 1953

- Gedanken und Merkzeichen, Zweite Sammlung, 1954

- Sprache und Kalkül, 1956

- Gedächtnis und Erinnerung, 1957

- Sprachen und Denken, 1962

- Orient und Okzident, 2ème éd. augmentée de textes nouveaux, 1966

- Die vollkommene Schöpfung, 1969

- Der Arzt und seine Zeit, 1970

◘ 2) Poésie :

- Gedichte, 1934

- Der Krieg, 1936

- Der Taurus, 1937

- Der Missouri, 1940

- Der Westwind, 1946

- Die Silberdistelklause, 1947

- Das Weinberghaus, 1947

- Die Perlenschnur, 1947

- Gedichte, 1949

- Iris im Wind, 1952

- Ring der Jahre, 1954

- Schwarzer Fluß und windweißer Wald, 1955

- Es pocht an der Tür, 1968

- Sämtliche Gedichte, 1974.

Le poème Der Mohn (1934) a été reproduit dans Scheidewege, 10 Jg., 3, 1980, pp. 283-284.

◘ 3) Œuvres dramatiques, récits, romans, conversations, souvenirs et esquisses de voyage :

- Der verkleidete Theseus : Ein Lustspiel in fünf Aufzügen, 1934

- Briefe aus Mondello 1930, 1943

- Wanderungen auf Rhodos, 1943

- Gespräche, 1948

- Dalmatinische Nacht, 1950

- Grüne Zweige, 1951

- Die Pfauen und andere Erzählungen, 1952

- Der erste Gang, 1954

- Zwei Schwestern, 1956

- Spiegel der Jahre, 1958

- Kreuzwege, 1961

- Wiederkehr, 1965

- Laura und andere Erzählungen, 1970.

◘ 4) Principaux articles dans les revues politiques nationales-révolutionnaires et nationales-bolchéviques (d'après Anton H. Richter, op. cit., infra) :

- « Das Fiasko der Bünde », in Arminius, 7, 41, 1926, pp. 5-7

- « Die Kampfbünde », « Der Soldat », « Kampf ! », « Normannen », in Die Standarte, 1, 1926, pp. 8-11, p. 198, pp. 342-343, p. 448

- « Deutsche Aussenpolitik und Russland », in Arminius, 8, 3, 1927, pp. 4-7

- « Gedenkt Schlageter ! », in Arminius, 8, 7, 1927, p. 4

- « Opium fürs Volk », in Arminius, 8, 28, 1927, pp. 4-6

- « Der Pazifismus : Eine grundsätzliche Ausführung », in Arminius, 8, 36, 1927, pp. 6-9 et 8, 37, 1927, pp. 6-8

- « Die Gesittung und das soziale Drama », in Die Standarte, 2, 1927, pp. 253-256

- « Des roten Kampffliegers Ende : Manfred von Richthofen zum Gedächtnis », in Der Vormarsch, 1, 1927/28, pp. 119-120

- « Dreikanter », « Die Schlacht », Der Vormarsch, 2, 1928/29, pp. 16-18 et pp. 296-298

- « Chaplin », « Der Fährmann », « Konstruktionen und Parallelen », « Vom Geist des Krieges », « Bombenschwindel », in Widerstand, 4, 1929, pp. 15-19, p. 139, pp. 177-181, pp. 225-230 et pp. 291-295

- « Revolution und Diktatur », in Das Reich, 1, 1930/31, pp. 9-12 ainsi que dans Die Kommenden, 5, 1930, pp. 541-542

- « Vom deutschen Kriegsschauplätze », in Widerstand, 6, 1931, pp. 257-263

- « Die Innerlichkeit », in Widerstand, 7, 1932, pp. 362-363

- « Über die Gleichheit », « Wahrheit und Wirklichkeit », « E.T.A. Hoffmann », Widerstand, 9, 1934, pp. 97-101, pp. 138-147 et pp. 376-383.

◘ 5) Participation à des ouvrages collectifs :

- Dans l'ouvrage édité par Ernst Jünger et intitulé Die Unvergessenen (1928), FGJ a écrit des monographies sur Otto Braun, Hermann Löns, Manfred v. Richthofen, Gustav Sack, Albert Leo Schlageter, Maximilian von Spee, Georg Trakl

- « Krieg und Krieger » in Ernst Jünger, Krieg und Krieger, 1930, pp. 51-67

- FGJ a écrit l'introduction du livre d'iconographie d'Edmund Schultz, Das Gesicht der Demokratie : Ein Bilderwerk zur Geschichte der deutschen Nachkriegszeit (1931)

- « Glück und Unglück », in Was ist Glück ?, actes d'un symposium organisé par Armin Mohler dans le cadre de la Carl Friedrich von Siemens Stiftung de Munich, Munich, 1976.

◘ 6) Sur F.G. Jünger :

- Franz Joseph Schöningh, « F. G. Jünger und der preussische Stil », in Hochland, févr. 1935, pp. 476-477

- Emil Lerch, « Dichter und Soldat : F. G. Jünger » in Schweizer Annalen, juillet-août 1936, pp. 343-347

- Wilhelm Schneider, « Die Gedichte von F. G. Jünger », in Zeitschrift für Deutschkunde, déc. 1940, pp. 360-369

- Walter Mannzen, « Die Perfektion der Technik », in Der Ruf der jungen Generation, 1, Nr.6, nov. 1946, pp. 13-15

- Stephan Hermlin, « F. G. Jünger : “Perfektion der Technik” », in Ansichten über einige neue Schriftsteller und Bücher, Wiesbaden, 1947

- Sophie Dorothee Podewils, F. G. Jünger : Dichtung und Echo, Hambourg, 1947

- Josef Wenzl, « Im Labyrinth der Technik : Zu einem neuen Buch FG Jüngers », in Wort und Wahrheit, 3, 1948, pp. 58-61

- Max Bense & Helmut Günther, « “Die Perfektion der Technik” : Bemerkungen über ein Buch von FG Jünger », in Merkur, 1948, pp. 301-310

- Karl August Horst, « F. G. Jünger und der Spiegel der Meduse », in Merkur, 1955, pp. 288-291

- Curt Hohoff, « F. G. Jünger », in Jahresring, 1956/57, pp. 379-382

- F. G. Jünger zum 60. Geburtstag, 1958 (avec « Rede auf FGJ » de Benno von Wiese et une bibliographie d'A. Mohler)

- Hans Egon Holthusen, « Tugend und Manier in der heilen Welt : Zu F.G. Jüngers “Spiegel der Jahre” », in Hochland, 51, févr. 1959, pp. 268-273

- Hans-Peter des Coudres, « F.-G. Jünger Bibliographie », in Philobiblon, Hambourg, VII/3, sept. 1963, pp. 160-192

- Franziska Ogriseg, Das Erzählwerk F. G. Jüngers, Dissertation, Innsbruck, 1965

- Heinz Ludwig Arnold, « FG Jünger : ein Erzähler, der zu meditieren weiss », in Merkur, 1968, pp. 859-861

- Sigfrid Bein, « Der Dichter am See : Zum 70. Geburtstag F. G. Jüngers », Welt und Wort, 23, 1968, pp. 299-301

- Dino Larese, F. G. Jünger : Eine Begegnung, Amriswil, 1968

- Armin Mohler, « FG Jünger », in Criticón, 46, 1978, pp. 60-63 (bibliographie complète pour l'essentiel)

- Wolfgang Hädecke, « Die Welt als Maschine : Über FG Jüngers Buch “Die Perfektion der Technik” », in Scheidewege, 10 Jg., 3, 1980, pp. 285-317 (analyse très fouillée de l'ouvrage philosophique majeur de FGJ)

- Anton H. Richter, A Thematic Approach to the Works of F.G. Jünger, Berne/Francfort s/M, 1982 (ouvrage le plus complet sur l'œuvre de FGJ ; la bilbiographie comprend également tous les articles non politiques de FGJ)

◘ 7) Pour comprendre le contexte familial et politique :

◘ 7) Pour comprendre le contexte familial et politique :

- Karl O. Paetel, Versuchung oder Chance ? Zur Geschichte des deutschen Nationalbolschewismus, Musterschmidt, Göttingen, 1965

- Marjatta Hietala, Der neue Nationalismus in der Publizistik Ernst Jüngers und des Kreises um ihn 1920-1933, Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki, 1975

- Heimo Schwilk, Ernst Jünger : Leben und Werk in Bildern und Texten, Klett-Cotta, 1988

- Martin Meyer, Ernst Jünger, Munich, 1990

- Ulrich Fröschle, FG Jünger und der „radikale Geist“ : Eine Fallstudie zum literarischen Radikalismus der Zwischenkriegszeit, Thelem, Dresden, 2008

Le lecteur consultera également les multiples volumes du Journal d'Ernst Jünger (chez Christian Bourgois).

☻ En français :

♦ Chapitres de Griechische Mythen :

- « Apollon », in Nouvelle École n°35, 1979 *

- « Dionysos et le Grand Pan » ; « Héraclès et Achille » , p. 9-15 in Antaïos n°13, sept. 1998 *

- « Les titans et les dieux » ; « L’homme titanesque » in Krisis n°23, janv. 2000

* : Textes insérés sur ce billet.

♦ Chapitres de Nietzsche :

- « Le joueur de rôles » ; « La masse » in Nouvelle École n°51, 2000 [lire plus bas]

♦ Autres textes :

- « Prélude », préf. à Walter F. Otto, L'esprit de la religion grecque ancienne : Theophania, Agora/Pocket, 1995

- « Choix de poèmes » (29 poésies) in Lieux d’être n°2, 1998

- « Félicité » in Les Carnets (Revue du Centre de Recherche et de Documentation Ernst Jünger) n° 3, 1998

- « La perfection de la technique », Krisis n°24, nov. 2000

- « Dionysos », in Nouvelle École n°58, 2009

♦ Études :

- Robert de Herte, « Friedrich-Georg Jünger », in éléments n°23, sept. 1977

- Robert Steuckers, « L'itinéraire philosophique et poétique de FG Jünger », in Vouloir n° 45/46, 1988, pp. 10-12

- Volker Beismann, « Dans les couloirs du labyrinthe : le journalisme politique dans les premières œuvres de FG Jünger », in Nouvelle École n°48, 1996

- Danièle Beltran-Vidal, « Thèmes du néoplatonisme dans la création littéraire d'E. et FG Jünger », in Cahiers philosophiques de Strasbourg n°22, 2007

- — , « Exil intérieur et nouvelle définition de la communauté dans le recueil de poèmes Der Taurus de FG Jünger », in La communauté : fondements psychologiques et idéologiques d'une représentation identitaire, MSH, Grenoble, 2003

- Cahiers Ernst Jünger n°3 & n°6

◘ L'itinéraire philosophique et poétique de Friedrich-Georg Jünger

◘ L'itinéraire philosophique et poétique de Friedrich-Georg Jünger

Avertissement : La notice biographique ci-haut, destinée à l'Encyclopédie des Œuvres Philosophiques (PUF), reprenait en grande partie l'article ci-dessous. Nous le reproduisons ici à fin d'archivage.

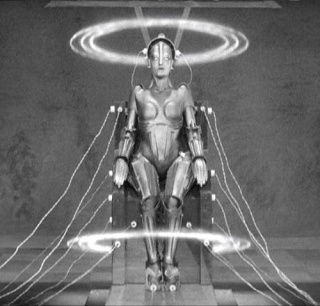

[Le symbole du serpent, symbole circulaire, labyrinthique, symbole de proximité avec la terre et d'aspiration au soleil, tient une place essentielle dans l'œuvre de FG Jünger. Ci-dessous, Apollon, sculpté par le “Phidias” du XXe siècle, l'Allemand Arno Breker. Entre la “telluricité” du serpent et la “solarité” d'Apollon, FGJ explore le donné brut de la nature, soubassement obligatoire de tout agir humain et source éternelle de toute chose, source qu'il s'agit de protéger et de préserver, en dépit des idéologies quantitativistes, mécanicistes et profanatrices]

Si le public français a été intensément familiarisé avec l'œuvre d'Ernst Jünger et si celui-ci est plus connu et prisé actuellement à Paris qu'en Allemagne, où des nervis braillent et gesticulent dans les rues quand il reçoit, enfin, le Prix Gœthe en 1982, son frère Friedrich-Georg demeure quasiment un inconnu et ses livres, profonds et fondamentaux, ne sont ni traduits ni commentés. Un universitaire américain, Anton H. Richter, a publié, lui, une étude en 1982 qui aborde les 4 thèmes majeurs de l'œuvre de Friedrich-Georg : l'antiquité classique, l'essence cyclique de l'existence, la technique et l'irrationnel. Mais, première question qui vient à la bouche de celui qui veut connaître son œuvre : sur quel arrière-plan biographique ces thématiques se détachent-elles ?

Si le public français a été intensément familiarisé avec l'œuvre d'Ernst Jünger et si celui-ci est plus connu et prisé actuellement à Paris qu'en Allemagne, où des nervis braillent et gesticulent dans les rues quand il reçoit, enfin, le Prix Gœthe en 1982, son frère Friedrich-Georg demeure quasiment un inconnu et ses livres, profonds et fondamentaux, ne sont ni traduits ni commentés. Un universitaire américain, Anton H. Richter, a publié, lui, une étude en 1982 qui aborde les 4 thèmes majeurs de l'œuvre de Friedrich-Georg : l'antiquité classique, l'essence cyclique de l'existence, la technique et l'irrationnel. Mais, première question qui vient à la bouche de celui qui veut connaître son œuvre : sur quel arrière-plan biographique ces thématiques se détachent-elles ?

Né le 1er septembre 1898 à Hanovre, le jeune Friedrich-Georg s'intéresse très tôt à la poésie et suit d'emblée un itinéraire d'éveil fort classique : Klopstock, Gœthe, Hölderlin. Avec cette immersion précoce dans Hölderlin, FG s'engoue pour l'antiquité classique et voit l'essence de la grécité et de la romanité antiques dans une proximité avec la nature, dans une glorification de l'élémentaire et dans l'instauration d'une vision de l'homme impérissable, qui survit dans la psychè européenne, tantôt au grand jour, tantôt occultée. Notre ère contemporaine, marquée par l'avènement de la technique s'est, elle, détachée de cette proximité vivifiante, s'est élevée dangereusement au-dessus de cet élémentaire sous-jacent et incontournable et a opté pour une autre vision de l'homme. Toute l'œuvre de FG constitue une protestation, sans véhémence mais empreinte de beaucoup de tristesse, à l'endroit de ce déclin, de cette assomption déshumanisante.

Paysages, flore, insectes

Les paysages ruraux et idylliques de son enfance, entre Hanovre, Schwarzenburg (Erzgebirge) et une maison de vacances de la famille (Rehburg-Steinhuder Meer) imprégneront définitivement le cœur de FG : ils deviendront les « paysages de son âme ». L'adolescent termine ses études secondaires à Detmold, à la lisière de la Forêt de Teutoburg, où, jadis, Arminius, chef des Chérusques, avait vaincu les légions de Varus. Friedrich-Georg, futur combattant nationaliste, futur auteur d'un texte sublime sur l'esprit des sagas scandinaves et des scaldes islandais, héritera d'abord d'un a priori contre la mythologie nationaliste qui obligeait les étudiants à rédiger rédactions ou dissertations sur la figure du libérateur antique de la Germanie, à l'ombre de sa gigantesque statue. Les résultats de cette pédagogie, faut-il le dire, furent plutôt navrants : des milliers de textes gribouillés à la hâte, pompiers, insipides. Plutôt que ce passé bruyant, que les souvenirs de cette bataille avivés par la résurrection du Reich sous l'impulsion de Bismarck, la Forêt de Teutoburg enseigne au jeune FG un amour de la flore et des insectes, amour qui relie son moi aux êtres les plus élémentaires de la Vie sur la Terre.

À cette flore et à cette faune, s'ajoute l'élément aqueux du Steinhuder Meer, où FG et Ernst se baignent nus, en dépit des conventions bourgeoises et afin d'endurcir leurs corps, de les confronter à la Nature brute, aux griffes des ronces, aux morsures des insectes, aux rayons du soleil. Ces exercices visent à débarrasser leurs personnes de l'armure pesante de la civilisation et le contact avec les eaux du lac constitue une volonté de renouer avec l'Urerlebnis (“le vécu primal”) qu'évoquait déjà Pindare : ariston men udor, la meilleure des choses est l'eau.

L'expérience de la guerre

Cette existence tranquille, naturelle, idyllique, détachée des turbulences de la technique avançant à pas rapides et fulgurants en ce début de siècle, la Grande Guerre va y mettre fin. FG s'engage en 1916, dès l'âge minimum requis et demande à recevoir l'instruction d'officier car il envisage directement d'embrasser la carrière des armes. Son bataillon s'enterre dans les tranchées de la Somme et, en 1917, le jeune FG est grièvement blessé et passe plusieurs mois dans un Lazarett de campagne. En 1920, l'armée, obligée de tenir compte des clauses du Traité de Versailles, licencie le jeune officier, qui, sous les conseils de son père, s'inscrit à l'Université pour y étudier le droit. En 1924, FG est “docteur”. Mais sa nature turbulente d'ancien soldat et sa sérénité profonde, renforcée par l'apprentissage de la Forêt, se montrent rebelles à l'endroit de cette jungle de paragraphes abstraits et désincarnés, à laquelle sont confrontés tous les juristes. En 1928, il renonce à cette carrière qu'il venait à peine d'entamer et s'en va rejoindre son frère Emst à Berlin. Ce seront des années d'indécision, sur fond de crise économique et d'instabilité politique.

À Berlin toutefois, FG amorce son destin d'écrivain, plus exactement d'écrivain politique : il publie ses articles dans la revue d'E. Niekisch, Widerstand, organe du mouvement national-bolchévique, partisan de l'alliance avec Moscou et propagateur d'un nationalisme anti-capitaliste intransigeant. La période nationale-bolchévique, qui est aussi celle d'un nationalisme soldatique fougueux et ardent, est également un segment de la biographie de FG dédié à la méditation, à l'étude et aux voyages : non seulement notre auteur approfondit ses connaissances hellénisantes, mais se plonge dans Dostoïevski, Kant et les romanciers américains. Avec Emst, Friedrich-Georg visite le Harz, la Dalmatie, Naples, la Sicile et les Îles de l'Égée.

Comme tous les proches du Groupe Widerstand, FG estime que le nazisme n'est pas un nationalisme conséquent, qu'il est trop superficiel et qu'il ne représente qu'une ivresse de gloriole sans objet ni avenir fécond. Cette causticité, exprimée notamment dans son poème Der Mohn, lui vaut quelques tracasseries policières puis, avec Ernst, il quitte la métropole bruyante, aux plaisirs vulgaires et tapageurs, qui finissent par lui faire horreur, et s'installe à Kirchhorst en Basse-Saxe.

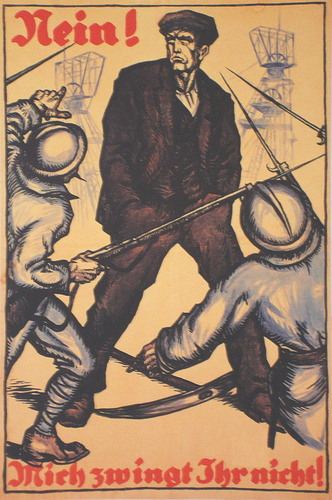

« Aufmarsch des Nationalismus »

Anton H. Richter n'analyse pas dans son ouvrage le nationalisme de FG, exprimé dans Aufmarsch des Nationalismus, et n'aborde que l'esthétisme hellénisant de l'auteur, sa théorie cyclique du temps et sa philosophie critique à l'égard de la technique contemporaine. Cette lacune, nous devons la déplorer ; en effet, par le détour d'un texte de combat, apparaissent, sans fioritures et sans circonlocutions intellectuelles, les traits saillants d'une philosophie de la Vie, tablant sur l'élémentaire. Les accents pamphlétaires de FG opposent un « cerveau calculateur » aux « instincts du sang », tout comme le philosophe Klages avait opposé l'« esprit » à l'« âme » (Geist / Seele). Pour F.G., la Vie n'est pas un jeu inventé par le cerveau, c'est un grouillement organique dont il faut saisir les pulsations. Le politique, dans sa sphère, doit prendre cette température, ce pouls du monde, doit se mouler dans les méandres de l'organicité sauvage et y puiser une force toujours jeune, neuve, vivifiante. Cette vision quasi cosmique du politique, c'est le jeune nationalisme de la génération des tranchées, purgée des miasmes bourgeois, cérébraux et intellectualisants, qui l'injectera dans le concret. Il fera table rase des institutions mises en place par le libéralisme des marchands, des littérateurs et des irénistes irréalistes.

Ce plaidoyer vigoureux pour un néo-nationalisme organique, instinctif, somatique et élémentaire dérive, en fait, d'une désillusion cruelle : la beauté organique de la flore et de la faune bordant le Steinhuder Meer, avec ses luttes constantes de type darwinien, avec sa fécondité créatrice inépuisable, n'est pas la loi du monde moderne. Le soleil fécond de l'Égée, la flore printanière luxuriante de ce jardin méditerranéen qui périt sous les dards ardents de Phébus pour mieux renaître l'année, suivante, sont certes des beautés organiques impérissables mais leurs qualités n'ont pas la cote à l'ère du modernisme mécaniciste et des philosophades cérébrales. Cette nostalgie de l'organicité, blessure la plus intime de FG, préfigure, dans l'histoire des idées allemandes de ce siècle, l'écologisme non politisé de notre après-guerre et le souci constant de voir forêts, lacs, paysages, nature, montagnes, préservés des souillures industrielles. FG, tout en restant en dehors des débats politiciens et médiatiques, ferme en quelque sorte la boucle des contestations juvéniles allemandes, qui étaient nationatistes dans les années 20 et 30 et écologistes dans les années 70 et 80. FG est en fait partout à la fois : ancré dans le combat national contre le système de Versailles et présent en coulisse dans le discours de la contestation écologiste actuelle, grâce à son ouvrage majeur Die Perfektion der Technik (1939-46).

L'antiquité classique

[Une bacchante, peinture grecque sur vase, env. 470 av. JC]

Dans les textes de l'antiquité hellénique, FGJ va vouloir découvrir un monde idéal, digne de nos plus ardentes fidélités. Si Nietzsche avait opposé l'apollinien au dionysiaque dynamique non dualiste et si Ludwig Klages avait opposé l'esprit intellectuel et technicien à l'âme naturelle et organique, FGJ posera la dichotomie Dionysiaque/Titanique. Et quand il dit « dionysiaque », il n'exclut pas les autres dieux grecs mais les englobe, eux et leurs spécificités parfois antagonistes, dans un monde harmonieux, contraire aux valeurs titaniques. Apollon et Pan se joignent à Dionysos dans une sorte de front uni de l'organicité contre les distorsions, la fragmentation et l'unidimensionalité de notre XXe siècle mécaniciste. L'attention de FGJ se porte essentiellement sur les éléments chtoniens et orgiaques de l'antiquité. Dans cette optique, les motifs récurrents des poèmes de FGJ sont la lumière, le feu et l'eau, forces élémentaires auxquelles il rend hommage.

Dans les textes de l'antiquité hellénique, FGJ va vouloir découvrir un monde idéal, digne de nos plus ardentes fidélités. Si Nietzsche avait opposé l'apollinien au dionysiaque dynamique non dualiste et si Ludwig Klages avait opposé l'esprit intellectuel et technicien à l'âme naturelle et organique, FGJ posera la dichotomie Dionysiaque/Titanique. Et quand il dit « dionysiaque », il n'exclut pas les autres dieux grecs mais les englobe, eux et leurs spécificités parfois antagonistes, dans un monde harmonieux, contraire aux valeurs titaniques. Apollon et Pan se joignent à Dionysos dans une sorte de front uni de l'organicité contre les distorsions, la fragmentation et l'unidimensionalité de notre XXe siècle mécaniciste. L'attention de FGJ se porte essentiellement sur les éléments chtoniens et orgiaques de l'antiquité. Dans cette optique, les motifs récurrents des poèmes de FGJ sont la lumière, le feu et l'eau, forces élémentaires auxquelles il rend hommage.

Se gaussant de la raison calculatrice, de son inefficience fondamentale, il exalte, en contrepartie, la puissance du vin, l'exubérance de la fête, le sublime de la danse et les joies du carnaval. Pour arraisonner le réel, l'intuition des forces, des puissances de la nature, du chtonien, du biologique, du somatique et du sang, est une arme bien plus efficace que la raison, qui épure, équarrit, purge, découpe, dépouille et ne laisse au regard de l'homme contemporain que des schémas incomplets. Apollon apporte l'ordre clair et la sérénité : Dionysos apporte es joies, celles du vin et des fruits, de l'extase et de l'ivresse ; Pan, gardien de la nature, apporte la fertilité. Face à ces généreux donateurs, les Titans conquièrent, accumulent des richesses, guerroient cruellement contre ces dieux de la profusion et de l'abondance et, parfois, les tuent, lacèrent leurs corps et les dévorent. L'analogie est claire : le monde libéral manchestérien, la ploutocratie avide des megabankers adipeux et suffisants, le capitalisme esclavagiste sont tous d'essence titanique, ils dévorent les beautés du monde et saccagent les forces d'organicité, tandis que le néonationalisme, prôné par les frères Jünger, est un retour triomphant des valeurs incarnées par Apollon, Dionysos, Pan.

La figure de Pan, roi de la « Wildnis »

Pan est la figure préférée de FGJ. Il règne sur un fond-de-monde, la Wildnis, terme quasiment intraduisible qui signifie la nature non touchée par l'homme, le caractère vierge d'un paysage non violé par la démarche titanique. La Wildnis constitue, par son intégrité, l'accès au divin, l'accès au secret ultime du monde. Dans la Wildnis, royaume de Pan, matrice de la vie et réceptacle où retourne toute vie, l'apollinien et le dionysiaque sont encore réunis. Cette « zone matricielle », l'esprit titanique la considère comme dépourvue de valeur, comme non rentable et non rentabilisée. C'est, pour les incarnations modernes des Titans, une zone à exploiter donc à priver de sa substance intrinsèque.

Pan est la figure préférée de FGJ. Il règne sur un fond-de-monde, la Wildnis, terme quasiment intraduisible qui signifie la nature non touchée par l'homme, le caractère vierge d'un paysage non violé par la démarche titanique. La Wildnis constitue, par son intégrité, l'accès au divin, l'accès au secret ultime du monde. Dans la Wildnis, royaume de Pan, matrice de la vie et réceptacle où retourne toute vie, l'apollinien et le dionysiaque sont encore réunis. Cette « zone matricielle », l'esprit titanique la considère comme dépourvue de valeur, comme non rentable et non rentabilisée. C'est, pour les incarnations modernes des Titans, une zone à exploiter donc à priver de sa substance intrinsèque.

Ce projet titanique est toutefois impossible à réaliser, car ce serait tarir à jamais une source qui, malgré tous les efforts destructeurs, reste intarissable. Comme Stefan George, FGJ affirme que si la démarche titanique aboutit à dépouiller le dernier bosquet de la Wildnis de sa substance, elle se prive automatiquement de la source première de toutes choses, y compris de son existence propre :

Und wenn ins letzte dickicht du gebrochen

Vertrocknet bald dein nötigstes : der quell.(Et si dans le dernier des bosquets, tu fais irruption, s'assèche

Bientôt ce qui t'est le plus nécessaire : la source).(Stefan George, « Der Mensch und der Drud » in Das Neue Reich, 1928).

La démarche titanique est donc Frevel, sacrilège, sacrilège mortifére.

Le message d'Empédocle

FGJ se réfère à Empédocle qui nous dit que l'homme forme un continuum avec la nature. Toute la nature est dans l'homme et nos sentiments, pensées et états de conscience ont tous un équivalent, même ténu, dans l'oiseau qui chante à nos fenêtres, dans le poisson qui file dans l'eau claire, dans le papillon qui virevolte entre nos rosiers. L'amour, c'est la force naturelle qui agit en nous et à travers nous, dit Empédocle. Ce philosophe pré-socratique expose en outre la célèbre classification des « quatre éléments » : l'eau, la terre, le feu et l'air. FGJ reprend à son compte cette vénération à l'endroit de ces substances-racines, tout en privilégiant, notamment dans son recueil de poèmes intitulé Die Perlenschnur, la Terre Mère, origine de tout ce qui est. La Terre Mère est mère de ce qui est monstrueux comme de ce qui est beau. Elle est berceau de l'homme comme elle est cercueil de l'homme.

Ce culte affirmateur des éléments, inscrit dans le sillage d'Empédocle, n'empêche pas FGJ de souscrire avec enthousiasme aux canons classiques de la beauté hellénique, à la grâce mesurée qui s'en dégage, à l'harmonie conciliatrice qu'invente l'humanité grecque dans son acceptation du monde tel qu'il est.

L'hellénité suscite un enthousiasme chez FGJ, une flamme, une passion qu'il aime à comparer à l'élément « feu », symbole d'esprit vif, de vivacité poétique, de lucidité mentale, de la lumière pure de 1’éveil.

L'essence cyclique de l'existence

Si le feu est complémentaire de la Wîldnis panique, les symboles de la rivière et du serpent, du cercle et de la danse, désignent, chez FGJ, le principe de la récurrence, du retour incessant, de ce cheminement à rebours de toutes choses vers la Wildnis originelle voire le retour inéluctable de la Wildnis au sein de toutes choses. Pour FGJ, en effet, le thème majeur, c'est celui de l'essence cyclique de l'existence. Ce regard sur la structure intime du temps est fondamentalement antinomique par rapport à la tradition judéo-chrétienne qui est, elle, d'essence linéaire. Le temps judéo-chrétien est directionnel, il est constitué de moments uniques sur la voie, elle aussi unique, qui mène à la Rédemption.

Si le feu est complémentaire de la Wîldnis panique, les symboles de la rivière et du serpent, du cercle et de la danse, désignent, chez FGJ, le principe de la récurrence, du retour incessant, de ce cheminement à rebours de toutes choses vers la Wildnis originelle voire le retour inéluctable de la Wildnis au sein de toutes choses. Pour FGJ, en effet, le thème majeur, c'est celui de l'essence cyclique de l'existence. Ce regard sur la structure intime du temps est fondamentalement antinomique par rapport à la tradition judéo-chrétienne qui est, elle, d'essence linéaire. Le temps judéo-chrétien est directionnel, il est constitué de moments uniques sur la voie, elle aussi unique, qui mène à la Rédemption.

L'homme occidental moderne, allergique aux impondérables cachés ou visibles de la Wildnis, a opté, volens nolens, pour ce temps continu et vectoriel, dans lequel son existence n'est qu'un segment entre 2 éternités a-temporelles. Dès lors, 2 types humains s'affrontent, à armes inégales, selon FGJ et Mircea Eliade (in : Cosmos et Histoire) : l'homme moderne, imprégné de la vision judéo-chrétienne et linéaire du temps et l'homme des sociétés archaïques et traditionnelles (parmi lesquelles il faut compter le lapon moderne et, très partiellement, l'Allemagne et sa pensée “organique”, faisant une très large place à l'écologie et à la nature), qui se perçoit comme indissolublement connecté au cosmos et aux rythmes cosmiques.

L'apport de Nietzsche

[Faune, statue en bronze la « Maison du faune » à Pompéi]

L'idée de la récurrence éternelle et incessante, FGJ ne l'a pas inventée ; elle était dans l'air de son temps, marqué par la philosophie de Nietzsche, qui, disons-le ici schématiquement, juge que si le temps doit avoir un télos, ce télos aurait déjà été atteint. Pour Nietzsche, d'une certaine manière et au stade où en était la spéculation quant à son œuvre à l'époque de FGJ, les cycles se succèdent dans le temps, avec une régularité impeccable, chacun pareil au précédent. Par rapport aux visions traditionnelles du temps et à celle d'Héraclite l'Obscur, Nietzsche ajoute un élément supplémentaire, capital : l'idée du surhomme. Cette idée motrice et révolutionnaire permet de dépasser le nihilisme, implicite à toute vision cyclique du temps, répétitive et sans télos ; en effet, le télos de l'homme ne se situe pas au-delà d'une fin hypothétique et promise du temps mais surgit dans l'existence productrice de sublime de ceux qui accèdent par volonté ou par élection au niveau du surhomme. Ces moments fugaces, qui font si bellement irruption, par fulgurances, sur la trame du temps, constituent l'éternité, la promesse, le sel de l'humain. Le temps reste cyclique en toile de fond ; la transcendance se manifeste par fulgurances, grâce à l'agir, à la poïesis de l'homme qui atteint la surhumanité.

L'idée de la récurrence éternelle et incessante, FGJ ne l'a pas inventée ; elle était dans l'air de son temps, marqué par la philosophie de Nietzsche, qui, disons-le ici schématiquement, juge que si le temps doit avoir un télos, ce télos aurait déjà été atteint. Pour Nietzsche, d'une certaine manière et au stade où en était la spéculation quant à son œuvre à l'époque de FGJ, les cycles se succèdent dans le temps, avec une régularité impeccable, chacun pareil au précédent. Par rapport aux visions traditionnelles du temps et à celle d'Héraclite l'Obscur, Nietzsche ajoute un élément supplémentaire, capital : l'idée du surhomme. Cette idée motrice et révolutionnaire permet de dépasser le nihilisme, implicite à toute vision cyclique du temps, répétitive et sans télos ; en effet, le télos de l'homme ne se situe pas au-delà d'une fin hypothétique et promise du temps mais surgit dans l'existence productrice de sublime de ceux qui accèdent par volonté ou par élection au niveau du surhomme. Ces moments fugaces, qui font si bellement irruption, par fulgurances, sur la trame du temps, constituent l'éternité, la promesse, le sel de l'humain. Le temps reste cyclique en toile de fond ; la transcendance se manifeste par fulgurances, grâce à l'agir, à la poïesis de l'homme qui atteint la surhumanité.

Cette vision du temps et du surhomme, Nietzsche a tenté de la fonder philosophiquement, de lui donner des assises intellectuelles “officielles”, de la conforter au moyen d'arguments scientifiques. Poète, FGJ n'a eu, lui, aucune raison de cultiver de tels scrupules. Pour lui, la cyclicité du temps n'a nul besoin d'être prouvée ni réfutée. Chez Nietzsche, la tentative de prouver la cyclicité du temps participe d'un reliquat de la pensée théologique : la matière et l'espace sont ainsi des « formes subjectives », tandis que le temps est absolu dans sa forme unique, intangible, qui est ici en l'occurence « cyclique ». Le temps ne relève pas de la plasticité de l'imaginaire que Nietzsche inscrit dans toute sa pensée et, notamment, dans sa théorie de la matière et de l'espace.

Friedrich-Georg Jünger répond à Nietzsche

[Apollon inspirant une muse]

FGJ répond en poète à Nietzsche qui a une vision du temps trop figée : le temps doit être perçu sous l'angle de l'imaginaire. Celui qui ressent un temps imaginaire conjugue sur un mode unique l'éternité et l'instant et fait disparaître les coupures arbitraires instaurés par le temps mécanique et segmentaire des visions linéaires. L'éternité descend de son empyrée transcendante et s'ancre hic et nunc, dans notre monde présidé, en dernière instance, par les lois organiques et naturelles de la Wildnis. Le temps absolu – le temps qui régente – s'évanouit, se dissipe, pour faire place à une fantastique a-temporalité. FGJ se met ipso facto en marge de tout cet existentialisme angoissé par l'idée qu'au-delà du temps vectoriel il n'y aurait que le vide, que l'absence de telos bonheurisant. Ainsi, on constate que ce n'est pas le désespoir qui guide sa pensée, mais la confiance ; une immense confiance dans l'a-temporalité de la Wildnis.

FGJ répond en poète à Nietzsche qui a une vision du temps trop figée : le temps doit être perçu sous l'angle de l'imaginaire. Celui qui ressent un temps imaginaire conjugue sur un mode unique l'éternité et l'instant et fait disparaître les coupures arbitraires instaurés par le temps mécanique et segmentaire des visions linéaires. L'éternité descend de son empyrée transcendante et s'ancre hic et nunc, dans notre monde présidé, en dernière instance, par les lois organiques et naturelles de la Wildnis. Le temps absolu – le temps qui régente – s'évanouit, se dissipe, pour faire place à une fantastique a-temporalité. FGJ se met ipso facto en marge de tout cet existentialisme angoissé par l'idée qu'au-delà du temps vectoriel il n'y aurait que le vide, que l'absence de telos bonheurisant. Ainsi, on constate que ce n'est pas le désespoir qui guide sa pensée, mais la confiance ; une immense confiance dans l'a-temporalité de la Wildnis.

Cette simultanéité, toujours présente, implique qu'il n'existe aucune contradiction entre la récurrence éternelle et la présence éternelle. Niant la réalité, la rigidité, la lourdeur du temps, FGJ se place résolument à l'opposé diamétral des existentialismes qui surestiment la temporalité et l'histoire, parce qu'ils restent prisonniers d'une vision du temps oppressant, dans lequel l'homme est jeté, subit une déréliction qui le confronte sans cesse à la mort, point final absolu. Le temps n'est plus menaçant comme le Iahvé vétéro-testamentaire, dérivé des figures mythologiques proche-orientales comparables à Baal-Moloch, mais est soutien, support (tragend und haltend). La cyclicité non problématique immerge l'homme dans le cocon de la Wildnis qui peut l'épanouir ou le terrasser mais l'accueillera toujours en son sein. La temporalité nietzschéenne, par son découpage en cycles identiques et répétés, conserve quelque chose de mécanique, de newtonien, et n'est finalement pas grecque. Elle n'est pas dionysiaque, elle est titanique parce que l'homme qui est enfermé dans sa logique ne peut échapper à son mouvement circulaire. Il manque, chez Nietzsche, la dimension du dionysisme chtonien, plus plastique, plus ouverte aux fluctuations divergentes de l'élémentaire, ce que le temps-rouage mécanique, le temps rotatif, ne peut être.

Le serpent et la danse

Le serpent qui rampe sur le sol, qui s'insinue entre les branches des sous-bois, qui glisse sur les rochers baignés de soleil, est un animal doublement symbolique : il est lié, collé, ancré à la terre, à la telluricité de la Wildnis et se dresse vers le soleil, astre de feu, géniteur de la Vie. Cette double symbolique lie les 2 principes, les moule dans l'unicité cosmique où le temps qui régente, où le temps-policier, n'a pas sa place.

La danse est, elle aussi, symbole de cette simultanéité de l'instant et de l'éternité. Le héros russe de FGJ (in : Beluga), Nestyoukine, à qui sourit la fortune, retrouve sa terre et danse de joie devant les marins marchands britanniques Hoggs et Mikkelsen et suscite leur étonnement : l'étonnement d'hommes qui ne dansent jamais, qui sont dédiés corps et âme au titanisme moderne. Comment ne pas comparer ce Nestyoukine au héros de Nikos Kazantzaki, Zorba le Grec, qui danse au moment où il perd tous ses biens terrestres, indiquant du même coup que là n'est pas l'essentiel ? La danse solitaire, spontanée, est le recours de ceux que n'ont pas désertés les Muses face à ceux qu'elles ont abandonnés.

Die Perfektion der Technik (1939-1946)

Cette vision cyclique du temps, plongée dans un hellénisme dionysiaque et panique, n'a pu engendrer qu'une défiance agressive à l'endroit de la technique moderne. Celle-ci poursuit l'œuvre sacrilège de Boniface, l'« apôtre » des Germains, qui abattit, au nom du Christ, figure étrangère au Nord de l'Europe, le chêne sacré de la forêt tutélaire. L'acte fondateur du christianisme allemand est ainsi, affirme FGJ, un manque lamentable de déférence à l'égard du sacré de la nature. Mais Boniface aura des milliers de successeurs, qui ne feront plus directement appel à la religion chrétienne mais établiront un corpus doctrinal laïc, rationaliste et mécaniciste, d'essence titanique et porté par la volonté destructrice de rentabiliser, soumettre et éradiquer l'espace de la Wildnis. Cette hostilité idylliste et quelque peu pastoraliste envers la technique occidentale moderne sera dûment consignée dans un livre intitulé Die Perfektion der Technik. Les épreuves de cet ouvrage, achevé en 1939, sont détruites en 1942 lors d'un bombardement ; en 1944, une première édition, réalisée à partir d'un nouveau jeu d'épreuves, est réduite en cendres lors d'une attaque aérienne. Finalement, le livre paraît en 1946.

La thèse centrale de ce travail, écologiste avant la lettre, c'est de dire que la technique ne conduit pas à un âge paradisiaque parce qu'elle faciliterait le travail quotidien de l'homme, mais qu'au contraire, elle mobilise sans cesse son esprit et son corps, qu'elle complexifie à outrance le monde dans lequel il est condamné à vivre, si bien qu'aucune attention ne peut plus être consacrée à l'observation et à la reoonnaissance des rythmes lents de la nature, de la Wildnis. Le progrès technique n'a pas ôté du travail à l'homme mais l'a au contraire surchargé.

Les utopies technicisantes qui remplacent, au XXe siècle, les anciennes utopies politiques, parlent d'une abondance génératrice de bonheur, mirage qui révèle sa propre vacuité, du fait que cette abondance d'objets est corollaire d'un souci d'affairement constant, d'envie, de labeur harassant et, en dernière instance, inutile. À la lumière de ces quelques réflexions sommaires à propos de Die Perfektion der Technik, on pourrait dire qu'il s'agit là d'un de ces innombrables plaidoyers pour un monde idyllique, tout de douceur et tout ensoleillé, qu'ânonnent les écolos et les pastoralistes de tous poils, venus à l'avant-plan du règne des opinions par le biais de la mode hippy. Mais Die Perfektion der Technik est évidemment un ouvrage plus profond que cela.

Les étapes de la pensée occidentale anti-organique

[Silène : peinture grecque sur vase, env. 500 av. JC]

À lui seul, il mérite une analyse détaillée car il ne se borne pas à énoncer des déclarations de principe, toutes hostiles à la technique, mais nous montre comment l'évolution de la pensée occidentale s'est opérée parallèlement à une extirpation toujours plus systématique des dimensions organiques de l'humain et de l'écosystème. Ainsi, FGJ observe chez Descartes une distinction mutilante entre res cogitans et res extensa ; chez Galilée et Newton l'avènement d'un temps « qui segmente », découpe, mutile et rend aveugle à l'égard des évolutions lentes de l'univers biologique et cosmique ; chez Kant, une volonté de dépasser les limites de la technica intentionalis et de se pencher sur les ressorts naturels et organiques de la technica naturalis ; chez Hegel, une notion de progrès qui correspond aux lois de la mécanique et qui aboutit à la conception d'un automatisme historique rigide et sans aléas. FGJ interpelle ainsi toute l’histoire philosophique occidentale et conclut à sa faillite.

À lui seul, il mérite une analyse détaillée car il ne se borne pas à énoncer des déclarations de principe, toutes hostiles à la technique, mais nous montre comment l'évolution de la pensée occidentale s'est opérée parallèlement à une extirpation toujours plus systématique des dimensions organiques de l'humain et de l'écosystème. Ainsi, FGJ observe chez Descartes une distinction mutilante entre res cogitans et res extensa ; chez Galilée et Newton l'avènement d'un temps « qui segmente », découpe, mutile et rend aveugle à l'égard des évolutions lentes de l'univers biologique et cosmique ; chez Kant, une volonté de dépasser les limites de la technica intentionalis et de se pencher sur les ressorts naturels et organiques de la technica naturalis ; chez Hegel, une notion de progrès qui correspond aux lois de la mécanique et qui aboutit à la conception d'un automatisme historique rigide et sans aléas. FGJ interpelle ainsi toute l’histoire philosophique occidentale et conclut à sa faillite.

Cela déborderait considérablement le cadre de cet article – qui n'est finalement qu'une recension et, en même temps, une introduction plus que brève à une œuvre méconnue dans l'espace linguistique francophone – d'examiner minutieusement cette esquisse d'une histoire alternative, écologisante et organiciste de la philosophie européenne ; néanmoins, les textes et les poèmes de FGJ doivent mobiliser nos attentions, à l'heure où le rationalisme de l'École de Francfort connaît la débâcle et où les dimensions organicistes de la pensée heidegerrienne, pensée de la « proximité », sont mises en exergue et que, simultanément, cette pensée, à cause de son irréductibilité aux simplismes schématiques des rationalismes moralisants et des caricatures philosophantes qui en découlent, se voit soupçonnée d'entretenir une collusion infâmante et indéfendable avec le national-socialisme hitlérien, pourtant bien mort sous les coups des forteresses volantes anglo-américaines, des charges furieuses de l'infanterie soviétique et de la « rééducation ».

Relire FGJ est donc une nécessité, afin de ressaisir le contexte de la pensée heideggerienne, d'explorer la périphérie d'une œuvre magistrale qu'une inquisition nouvelle veut araser.

♦ Anton H. RICHTER, A Thematic Approach to the Works of F.G. Jünger, Peter Lang, Bern/Frankfurt a.M., 1982, 121 S.

► Robert Steuckers, Vouloir n°45/46, 1988.

Apollon, Pan, Dionysos : la religiosité de Friedrich Georg Jünger Nombreux furent ceux qui s’étonnèrent de la conversion d’Ernst Jünger au catholicisme, quelques temps avant sa mort. Rares furent ceux qui s’attendaient à cette démarche, surtout parce que Jünger avait intensément étudié la Bible dans les années 40 et parce que le “platonisme” ne cessait plus d’imprégner son œuvre, surtout à la fin, tant et si bien qu’on a soupçonné, lors de son passage au catholicisme, une motivation “hérétique” cachée, de type “gnostique”. Sans doute les frères Jünger, Friedrich-Georg et Ernst, ont été rarement aussi éloignés l’un de l’autre qu’en ce point : pour FG, le christianisme n’a jamais été une tentation car il se souvenait, qu’enfant déjà, il ne comprenait pas « pourquoi il y avait des prédicateurs, des prêches et des églises ».

Nombreux furent ceux qui s’étonnèrent de la conversion d’Ernst Jünger au catholicisme, quelques temps avant sa mort. Rares furent ceux qui s’attendaient à cette démarche, surtout parce que Jünger avait intensément étudié la Bible dans les années 40 et parce que le “platonisme” ne cessait plus d’imprégner son œuvre, surtout à la fin, tant et si bien qu’on a soupçonné, lors de son passage au catholicisme, une motivation “hérétique” cachée, de type “gnostique”. Sans doute les frères Jünger, Friedrich-Georg et Ernst, ont été rarement aussi éloignés l’un de l’autre qu’en ce point : pour FG, le christianisme n’a jamais été une tentation car il se souvenait, qu’enfant déjà, il ne comprenait pas « pourquoi il y avait des prédicateurs, des prêches et des églises ».

Pourtant le paganisme de FGJ ne contenait aucune véhémence à l’égard de l’Église et de ses doctrines ; son paganisme était plutôt quelque chose d’étranger au christianisme, quelque chose qui se situait au-delà de l’Évangile ; ce “quelque chose” témoignait d’un résidu d’âme archaïque et, jeune, notre auteur ressentait déjà la nostalgie du temps « du Grand Père, ..., qui s’en allait vers le noisetier pour converser avec le serpent ». Le serpent, qui conserve chez Ernst Jünger une certaine ambivalence, est, chez Friedrich-Georg, un symbole tout à fait positif : « cette créature magnifique qui brille et se repose au soleil », « cet animal flamboyant du Grand Midi », consacré pour cela à Apollon, le dieu auquel Friedrich Georg se sentait tout particulièrement lié. Le serpent du Midgard nordique, animal apocalyptique, ne l’attirait nullement. Son paganisme ne se référait que très rarement aux traditions germaniques ; ce furent surtout les mythes grecs qui occupèrent sa pensée. À la suite de nombreux essais, Friedrich Georg finit par publier le volume Griechische Götter (Dieux grecs) en 1943, qui sera suivit de quelques livres sur des thèmes apparentés. Son engouement pour les dieux et la mythologie grecs, il le parachèvera par un long essai intitulé Mythen und Mythologie (Mythes et mythologie), paru en 1976, peu avant sa mort, dans la revue Scheidewege, dont il était l’un des co-fondateurs.

Cette fascination pour la mythologie grecque, il la doit bien évidemment à sa lecture de l’œuvre de Nietzsche. FGJ était fondamentalement païen au sens où l’entendait Nietzsche, c’est-à-dire qu’il concevait le paganisme comme « un grand oui à la naturalité », comme « un sentiment d’innocence au sein de la nature », comme la “naturalité” tout court. Ce n’était pas chez lui une adulation de “l’élan vital” ou de la “Vie” au sens darwinien du terme ou au sens de quelque autre théorie évolutionniste. Son but était de tenter de faire à nouveau rejaillir une vision archaïque de l’existence, surgie jadis, en des temps immémoriaux, et qui s’est prolongée et maintenue jusqu’à l’époque chrétienne, sous des oripeaux christianisés ; FGJ voulait se rappeler et rappeler à ses contemporains un mode de vie, d’existence, antérieur à l’histoire, anhistorique : « Sans le temps, tout est là, simultanément — Au milieu repose chaque cercle » (Ohne Zeit ist alles zugleich — In der Mitte ruht jeder Kreis), écrivait-il dans son poème Die Perlenschnur (Le collier de perles). Les forces originelles possédaient chacun un rang : Apollon, lumineux, qui apportait l’ordre et fondait des villes ; Pan, phallique, qui fécondait et habitait la Wildnis (“la nature inviolée”) ; Dionysos, en ébriété, sauvage et mutin, qui incitait à la fureur et à la frénésie.

Le monde créé par les Olympiens n’était nullement idyllique et portait sans cesse la menace en soi. Dans Chant de Prométhée, FGJ fait justement parler Prométhée, le laisse énoncer ses prophéties, lui, le Titan enchaîné aux parois du Caucase pour être puni de son audace sacrilège :

« Und die Erde, auf deren Nacken Olympos thronet,

Ruft die Giganten herbei, die einst ihr Schoss sich gebar.

Sie, die unüberwindliche Nährerin stolzer Geschlechter,

Rufet mit wilderem Ruf Götter zum Streite herbei.

Untergang seh ich zunächst, Verzweiflung, Jahrhunderte alten,

Unerbittlichen Krieg. Alles versinkt in Nacht ».

(Et la Terre, qui, sur ses épaules, porte l’Olympe, qui y trône,

Appelle à elle les Géants qui jadis naquirent de son giron.

Elle, l’infatigable nourricière de tant de fières lignées,

Appelle d’un cri plus sauvage encore les dieux au combat.

D’abord je vois poindre le déclin, puis le désarroi, enfin, une guerre,

Sans pitié, qui durera des siècles et tout s’enfoncera dans la nuit noire).

La figure de Prométhée n’a cessé de hanter FGJ. Le plus “intellectuel” des Titans avait volé le feu aux dieux et l’avait donné aux hommes. Dans son ouvrage Die Perfection der Technik (1939/1946), FGJ donne une interprétation fort intéressante du mythe de Prométhée, car il souligne le caractère éminemment solaire de ce feu donné aux hommes. Ensuite, il n’interprète pas la colère des dieux comme une réaction de jalousie envers les hommes, devenus eux aussi possesseurs de l’élément, mais comme une fureur de voir le feu divin, force élémentaire et primordiale, “mis en service”. Les dieux ne peuvent pas l’admettre. La nature titanique de la technique humaine est entièrement mise en exergue ici car elle n’a jamais trouvé la voie pour utiliser l’énergie solaire: dès lors, elle a toujours dû se rabattre sur des forces telluriques, comme celles qui se libèrent lors de la fission de l’atome. Disproportion, démesure et monstruosité sont les caractéristiques essentielles de tout ce qui relève du titanique et, partant, de la technique. La domination du titanique/technique ne pourra donc être éternelle, avance prudemment FGJ ; en effet, son poème se termine par les vers suivants :

« Dies war der Gesang des hohen Fürsten Prometheus.

Doch der Donner des Zeus schlug den Titanen hinab ».

(Tel fut le chant du noble prince Prométhée.

Malgré cela, le tonnerre de Zeus le jetta bas).

FGJ avait parfaitement conscience qu’une grande différence existait entre les réflexions que nous posons aujourd’hui sur le mythe et la pensée mythique en soi : le danger de confondre réflexions dérivées du mythe et pensée mythique est grand. Les réflexions sur le mythe et sur la permanence de sa puissance ont été à la mode, surtout pendant l’entre-deux-guerres. Aussi le nationalisme de facture barrèsienne, auquel les 2 frères Jünger avaient adhéré, était-il conçu comme une “foi”, une “religion”. FGJ avait expressément défini la Nation comme « une communauté de foi », une « communauté religieuse », qui s’exprimait par ses mythes et ses héros. Cette position n’a été qu’un engouement passager car les frères Jünger se sont assez rapidement aperçu que le mythe antique n’avait pas grand chose à voir avec la “foi” ou la religiosité au sens de la tradition biblique :

« La foi, en tant que force qui tient quelque chose pour vrai, qui vit et meurt dans la conviction de cette vérité, implique que ce qui est tenu pour vrai n’apparaît pas, ne se montre pas somatiquement. Rien ne paraît plus étrange et plus invraisemblable pour l’humanité actuelle que l’apparition physique des dieux. Car l’humanité actuelle ne croit pas en eux. Mais énoncer ce constat ne suffit pas. Les dieux ne peuvent plus apparaître à l’homme moderne, même s’il croit encore en eux. Et pourquoi pas ? Parce que l’apparition d’un dieu n’a rien à voir avec la foi ou avec l’absence de foi, car les mythes ne recèlent aucune réalité à laquelle il faudrait croire, aucune réalité que l’on pourrait toucher du doigt ou montrer ».

Les dieux ne demandent pas la foi, ils demandent des sacrifices. Les Anciens ne doutaient pas de leur existence parce qu’ils percevaient leurs actions, leurs effets, leurs manifestations, parce qu’ils leur étaient dans une certaine mesure proches, même s’ils étaient fondamentalement séparés des hommes. Mais cette proximité du divin apparaît impossible à ceux qui ne croient qu’à une rencontre avec le “Tout Autre”, dans le sens où l’enseignent les religions révélées. C’est donc cette “expérience” du divin, cette expérience qui rencontre le scepticisme des religions révélées, qui constitue la véritable racine de la religion de Friedrich Georg Jünger.

► Karlheinz Weissmann. (article paru dans Junge Freiheit n°38/1998; tr. fr. : Robert Steuckers)

Guerre industrielle et “prolétarisation” du guerrier chez Ernst et Friedrich Georg Jünger

[E. Jünger (à g.) et le lieutenant Von Kienitz prêts pour un coup de main à Regniéville (Meurthe-et-Moselle) en août 1917, © Archives E. Jünger, cliché F. Lagarde]

« Les contrées ardentes qui nous attendent, aucun poète ne les a encore contemplées dans ses rêves. Ce sont des champs de cratères glacés, des déserts avec des oasis aux palmiers de flamme, des murailles roulantes de feu et d'acier, et des plaines dévastées par la mort où passent de rouges orages. Des troupes d'oiseaux d'acier y volent à travers les airs et des machines d'acier y rugissent dans les champs (...) » Feu et Sang (Blut und Feuer).

« Les contrées ardentes qui nous attendent, aucun poète ne les a encore contemplées dans ses rêves. Ce sont des champs de cratères glacés, des déserts avec des oasis aux palmiers de flamme, des murailles roulantes de feu et d'acier, et des plaines dévastées par la mort où passent de rouges orages. Des troupes d'oiseaux d'acier y volent à travers les airs et des machines d'acier y rugissent dans les champs (...) » Feu et Sang (Blut und Feuer).

Voici enfin publié le dernier volet manquant à la traduction française de la période guerrière d'Ernst Jünger. Sous-titré Bref épisode d'une grande bataille (Ein kleiner Ausschnitt aus einer grossen Schlacht : Kriegssausbruch 1914), c'est une nouvelle fois à la maison “Christian Bourgois éditeur”, et ce à quelques mois d'intervalle avec la parution de La guerre comme expérience intérieure, que nous devons de parcourir, excellemment traduit par Julien Hervier, ce texte original écrit en 1925. Exercice d'approfondissement du chapitre « La grande bataille » d'Orages d'acier, le recueil de mémoires qui le révéla à la littérature en 1920, ce court texte d'à peine 190 pages traite dans une écriture dense, alerte, riche en métaphores et autres fulgurances stylistiques de la participation de l'auteur à l'offensive allemande de 1917. Énième assaut qui, d'emporter la décision finale, ne fit qu'ajouter à la déjà trop longue liste des milliers de nouveaux cadavres.

Témoignage brut, à chaud, de l'engagement d'un jeune lieutenant des troupes de choc, l'échelle microscopique du témoignage, où n'intervient aucune considération d'ordre stratégique, accentue au paroxysme la fureur des combats, le déchaînement du facteur matériel et le retour au bestial de l'homme « civilisé », broyé par l'énormité des moyens mis en œuvre. Des propos dont l'amertume et la lassitude ne sont pas absentes.