Mishima

◘ Yukio Mishima : « Seul l'invisible est japonais »

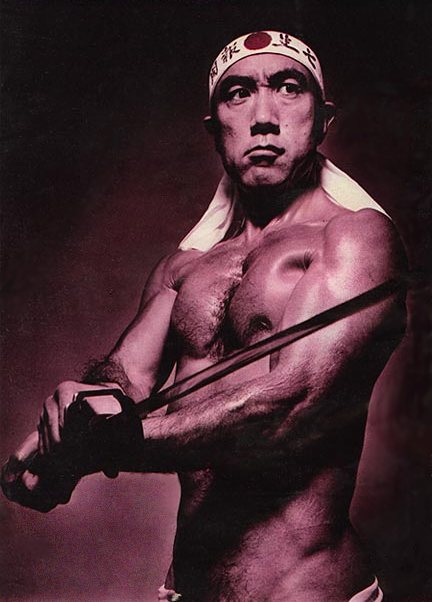

C'était la fin d'un après-midi ensoleillé de décembre 1968. Nous venions, avec une équipe de l'ORTF d'achever une longue interview de Mishima. Sur la terrasse, face à l'infini moutonnement des toits, Mishima Yukio posait pour les dernières photos. J'observais les lignes de son visage parfaitement dessiné, aussi net et défini qu'il apparaissait dans chacun de ses gestes et de ses propos. J'avais devant moi un homme calme, posé, et même grave. Où était donc l'image extravagante de l'homosexuel excentrique qui se faisait photographier nu, percé de flèches, en saint Sébastien ? Et le “militaire”, en costume seyant, chef d'une milice privée qui faisait le bonheur des médias ? Il était tout simplement un écrivain de grand talent déjà mondialement connu qui venait de renoncer discrètement au prix Nobel de littérature en faveur de son vieil ami et concitoyen Kawabata Yasunari. Il me présenta avec une parfaite courtoisie son épouse, une gentille et élégante petite dame, et ses deux filles. Enfin, il me fit visiter sa maison.

Elle était située à près d'une heure du centre de Tôkyô et détonnait curieusement dans ces faubourgs banals à souhait. Dans le jardin qui lui faisait face, il avait placé, au centre d'un zodiaque de marbre, une statue d'Orphée tenant dans sa main gauche une lyre. La maison elle-même, avec de hautes portes-fenêtres, balustrades blanches, amphores, palmiers nains, terrasses, ressemblait à une villa spacieuse et confortable de la Côte d'Azur. Le rez-de-chaussée était, raffinement et luxe extrêmes au Japon, meublé en style du XVIIIe siècle français, au contraire du premier étage, qui, large et spacieux, était d'un style ultra-moderne.

Je m'étonnais un peu de ce décor appartenant à un personnage entre tous renommé pour symboliser dans ses contrastes mêmes les vertus de l'âme japonaise.

« Comment expliquez-vous, dis-je, que dans toute votre maison il n'y ait rien de japonais ? »

Mishima Yukio sourit.

« Ici, dit-il, seul l'invisible est japonais. »

Je ne crois pas avoir encore trouvé à ce jour un mot et un trait si pertinents décrivant si opportunément l'âme même du Japon. « Seul l'invisible est japonais. » Quand on a connu tant soit peu ce pays unique en tous genres au monde, cette pensée revient sans cesse, comme une vibration continue qui investit aussi bien l'histoire, la stratégie, l'économie, la poésie, la religion, l'art et la politique. Le secret réside en ceci : ce qui n'est ni dit, ni exprimé, ni écrit est la véritable force, la vraie source secrète de l'énergie subtile qui traverse tout et vient à bout de toutes choses. C'est sans doute pourquoi, aussi, les amoureux ne prononcent jamais, au Japon, le mot si commun en Occident : le fameux “je t'aime”. Certes, le mot “aimer” existe dans le dictionnaire. C'est aishitemasu. Mais le prononcer est plus qu'une incongruité, cela s'apparente à un acte impudique, sinon obscène. Si deux êtres s'aiment, ils n'ont pas besoin d'un mot pour se le dire, toute la tension de l'être, du regard, le frôlement des mains et les dix mille riens de l'amour sont le langage qui suffit, à la fois universel, personnel et éloquent.

Nous savons que les mots sont pauvres quand ils veulent exprimer la nature du réel. Les Japonais utilisent fréquemment des mots-concepts. Leur définition traduit une réalité complexe, un “état des choses”, un “état de l'être” ou encore un “état de la réalité subtile”.

Comme ces mots-concepts, le sens de l'efficacité japonaise se révèle et se dérobe à la fois quand on le cherche. Les occidentaux regardent avec étonnement ce pays qui leur ressemble apparemment comme un frère, bien qu'à force d'extrême ressemblance ce frère soit transparent et inaccessible. Aucun autre pays n'incarne peut-être aussi puissamment l'image ultra-sophistiquée de la science et de la technologie conquérantes. Les USA eux-mêmes sont souvent dépassés sur leur propre terrain. Quand on pense futur, c'est le mot “nippon” qui apparaît. Et pourtant, malgré les fantastiques bouleversements qui s'opèrent devant l'invasion omniprésente de cette hypertechnologie, le fond immuable et traditionnel du Japon n'a pas changé, et ne changera sans doute pas.

Il existe, de fait, un mot d'ordre lui aussi implicite et caché au Japon : être, rester et demeurer japonais envers et contre tous.

En effet, devant un Occident déshumanisé, le Japon possède un trésor national, une âme qui est une entité venant des dieux ou kami originels. Cette âme est peut-être immortelle ; en tous cas, elle se doit d'être invincible. Devant l'événement, le Japon peut éventuellement plier. Mais, jusqu'ici, son histoire prouve qu'il est resté et restera probablement invaincu. La défaite de 1945, après Hiroshima et Nagasaki ne prouvant rien.

Après cette première interview filmée, je retournais voir Mishima. Il me consacra toute une soirée pour une rencontre d'homme à homme, à condition qu'il n'y ait ni caméra, ni magnétophone, ni carnet de notes. Nous étions là pour parler, avec pour seul témoin mon interprète.

Pour Mishima, le jour le plus sombre de l'histoire du Japon fut celui où, dans un langage archaïque et incompréhensible à presque tous les Japonais, l'empereur Hirohito s'adressa à la nation. Quand, quelques minutes plus tard, on traduisit enfin clairement ce que l'empereur venait de dire dans l'ancien langage de la cour, des millions de Japonais eurent envie de se faire hara-kiri. Des centaines d'entre eux affluèrent devant les douves du palais impérial et le firent effectivement. Avant la radiodiffusion, une révolte éclata parmi les officiers. Il fallut toute l'autorité et le sang-froid traditionnel de la vieille garde japonaise, celle des autorités de tout genre, pour que le pays ne sombrât pas dans le chaos. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, l'empereur venait de dire en clair que la nation baissait pavillon. Les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki venaient d'avoir raison de lui. C'était, devant les USA, la reddition inconditionnelle. Et l'homme-dieu, l'homme le plus sacré du pays, l'Empereur, qu'on n'entendait ni ne voyait jamais, venait de le dire lui-même.

« À vingt ans, me dit Mishima, j'étais étudiant et je travaillais dans une usine de la marine japonaise. Je me sentis sauvé quand la guerre fut terminée. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut la déclaration de l'empereur signifiant qu'il n'était plus un dieu. Je ressentis cela comme une espèce de trahison, une trahison à l'égard de ceux qui étaient morts pour lui. »

À ses yeux, et dès ce jour, le Japon avait failli. Ce n'était plus le Grand Nippon, cher à tous les ultra-nationalistes japonais. Et de dégénérescense du pays en était la preuve. Lui, Mishima, continuait de rêver à un Japon pur et dur. Si cette attitude extrême vaut d'être racontée, c'est parce qu'elle illustre, sous un aspect spectaculaire, celle de la mort de Mishima lui-même, à quel point rien, dans ce pays, n'appartient au passé. Comment, aussi, tous les faits de l'histoire gardent leur impact et leur sens dans un perpétuel présent.

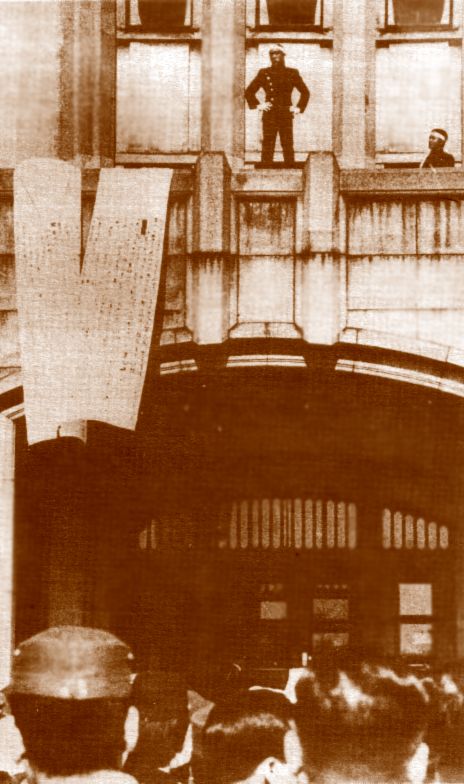

Descendant d'une famille de samouraï, Mishima, en dépit de ses excentricités daliniennes, savait qu'il devait lui aussi respecter un code caché, un code d'honneur, qui implique qu'on ne peut adresser un reproche à un supérieur, sinon en le motivant au prix de sa vie. Il avait attendu longtemps, conservant par-devers lui cette inoubliable blessure. D'autant qu'à la fin de ses études, couronné premier de la célèbre université de Tôkyô, l'empereur lui avait personnellement offert une montre en or. Mishima ressentait cela comme un lien personnel avec l'empereur, et ceci renforçait son sentiment naturel de respect. Sans effacer pour autant son ressentiment fondamental existant depuis le jour de la capitulation. On connaît la suite : le 25 novembre 1970, Mishima Yukio envahit l'état-major de l'armée japonaise à la tête de sa milice privée ; l'un de ses hommes tue un garde, pendant que Mishima se précipite dans le bureau du chef de l'état-major et le tient en respect.

De la fenêtre, il harangue les hommes et officiers de troupe, hâtivement réunis, qui se demandent si cet écrivain excentrique, célèbre par les journaux et la télévision, n'est pas en train de monter un nouveau coup publicitaire. Mais, cette fois-ci, Mishima est sérieux, terriblement tragique même. Quelques instants plus tard, et conformément aux règles, il effectuera un parfait seppuku, un suicide rituel qui consiste à plonger un petit sabre dans le ventre en perçant celui-ci en dessous du nombril, puis, en tranchant, à l'élever non loin du foie, enfin, sans extraire la lame, à redescendre pour fendre le ventre à l'horizontal. Le plus proche ami de Mishima, qui était à ses côtés, lui trancha selon le rituel, la tête d'un coup de sabre. Trois jours avant son seppuku, Mishima avait remis à son éditeur le quatrième tome de son roman, dernier roman à épisodes. Sur la dernière page du livre, il avait écrit la date de sa mort : 25 novembre 1970.

Mishima apparaît ainsi comme une sorte de symbole de ce qui est irréductible dans l'âme japonaise. À retardement, son suicide méticuleusement organisé était une protestation sans doute spectaculaire, mais tout à fait traditionnelle. Nous pourrions y voir une calme violence, mais aussi la permanence d'une pensée irréductible.

Certes, Mishima ne symbolise pas dans sa personne tous les Japonais, mais un aspect profond de ce Japon, à la fois présent et souterrain, un Japon indomptable dont nous aurons l'occasion de parler.

« Pour nous, disait un industriel japonais, le budô, le théâtre nô, le kabuki sont des nourritures ; le fond de notre âme est très ancien. C'est pourquoi nous pouvons être modernes ou ultramodernes sans perdre nos racines. Rien, au Japon, n'est séparé : le goût léger du sake (ou vin de riz), la saveur des poissons crus (sashimi), le respect que nous accordons à nos traditions et la vénération que nous apportons à notre empereur, tout cela ne fait qu'un tout. La différence entre nous et l'Occident, c'est qu'il nous reste un centre, ou ce que vous appelez une âme. Le centre, c'est aussi le noyau. Sans lui, le fruit dépérit et meurt. »

► Michel Random, La Stratégie de l'invisible, Félin, 1985.

◘ Mishima : L'homme, l'œuvre, la mort -

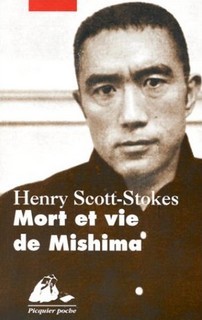

Dans son autobiographie Le Soleil et l'acier, Kimitake Hiraoka, bien plus connu sous le pseudonyme qui le révèlera à l'humanité, Mishima Yukio [en japonais on met le nom de famille avant le prénom], confessait son irréfragable désir d'assouvissement tragique par ces quelques mots, jetés en une fausse interrogation, et alors fort peu écoutés : « Qu'est-ce qui distingue une mort héroïque d'une mort décadente ? (...) Résister à la mort et à l'oubli ». Cette phrase, le 25 novembre 1970 consommé, personne ne devait plus l'oublier. De fait, pacte suicidaire du plus célèbre des auteurs japonais marque aujourd'hui encore les esprits à un point tel qu'elle recouvre d'ombre sa pourtant foisonnante et géniale œuvre littéraire. La biographie recomplétée de son ami journaliste Henry Scott-Stokes est éclairante en la matière, qui lui consacre près de 400 pages à décortiquer la troublante personnalité du dernier samouraï nippon, rejetant l'étude de ses textes à une simple énumération-explicitation insipide et sans profondeur aucune.

Dans son autobiographie Le Soleil et l'acier, Kimitake Hiraoka, bien plus connu sous le pseudonyme qui le révèlera à l'humanité, Mishima Yukio [en japonais on met le nom de famille avant le prénom], confessait son irréfragable désir d'assouvissement tragique par ces quelques mots, jetés en une fausse interrogation, et alors fort peu écoutés : « Qu'est-ce qui distingue une mort héroïque d'une mort décadente ? (...) Résister à la mort et à l'oubli ». Cette phrase, le 25 novembre 1970 consommé, personne ne devait plus l'oublier. De fait, pacte suicidaire du plus célèbre des auteurs japonais marque aujourd'hui encore les esprits à un point tel qu'elle recouvre d'ombre sa pourtant foisonnante et géniale œuvre littéraire. La biographie recomplétée de son ami journaliste Henry Scott-Stokes est éclairante en la matière, qui lui consacre près de 400 pages à décortiquer la troublante personnalité du dernier samouraï nippon, rejetant l'étude de ses textes à une simple énumération-explicitation insipide et sans profondeur aucune.

Étonnante inconséquence bien ancrée à “droite” également, pour qui le seppuku du Grand Quartier Général de Tokyo, plus coup d'éclat que coup d'État, est devenu un évènement prépondérant sa mythologie, qu'il est inutile ici d'évoquer à nouveau, tant il l'a déjà à maintes reprises été :

« Yukio Mishima choisit d'être le dernier samouraï. Sa sortie fulgurante hors d'un monde qu'il abhorrait se camoufle sous une tentative de putsch. Mais un putsch à la nippone, voué à l'échec, ayant pour seul dessein de mettre en scène un évènement inoubliable » (Jean Mabire).

Pourtant, un rapide retour sur ses écrits jette un éclairage nouveau et bien plus instructif que tous les cours de psychologie ou études de philosophie orientale (sa vie durant, il restera sceptique à l'égard du bouddhisme et du shintoïsme institutionnels) que depuis 27 ans littérateurs, critiques journalistiques ou prétendus exégètes nippophiles s'acharnent à plaquer sur la personne de Mishima pour en finir avec son geste fatal.

Tout dans ses romans, nouvelles, essais et recueils autobiographiques annonçaient par la plume ce que leur auteur allait bientôt sceller par le sang. L'idée précède l'action, l'action la complète. Le mot, trompeur, factice transposition scripturale du fatum humain, pallié, transcendé par l'action elle-même. Et si Mishima nous paraît si proche, c'est que derrière le vernis de l'artiste insulaire imprégné de culture sino-nippone se profile, tantôt en filigrane, tantôt frappant d'évidence, l'écrivain baigné de littérature européenne, de philosophie allemande, de mythologie hellénique. Ceux qui l'ont connu ou approché s'accordent tous à le reconnaître : sa maison, délirant bâtiment baroque mariant avec plus ou moins bon goût pilastres massifs, fioritures et plâtres moulés de statues de l'antiquité et de la renaissance, sa passion pour la Grèce, son culte de l'haltérophilie, son goût immodéré pour Thomas Mann et Friedrich Nietzsche, le philosophe au marteau, attestent de son regard tourné vers le berceau de la tragédie. « Il faut ne jamais s'être ménagé soi-même, il faut avoir fait de la dureté une habitude pour rester serein et de bonne humeur parmi de dures vérités », quelle meilleure traduction que cet aphorisme nietzschéen tiré d'Ecce Homo pourrait mieux percer à jour la complexité de Mishima, sa pensée profonde et la vision unique qui guida sa vie, son œuvre, et, point d'orgue terrible, sa mort par suicide.

Mishima, d'abord un écrivain européen ? Perspective ambitieuse certes, mais qui s'appuie sur des faits et des écrits-mêmes de Mishima qu'il serait navrant de vouloir oblitérer, au titre fallacieux d'une compréhension plus aisée d'un auteur ultra-nationaliste et impérialiste en rupture de ban. En un dernier aveu au monde qu'il allait définitivement quitter, il laissait sur son bureau, accompagnant la dernière partie manuscrite de sa tetralogie La Mer de la fertilité, ce billet, disant « La vie est brève, mais je voudrais vivre toujours ». Espoir d'éternité concrétisé certes par sa postérite littéraire, que confirme la récente sortie dans la prestigieuse collection NRF-Gallimard du Pélerinage aux Trois Montagnes, mais qui, s'il n'avait été qu'un “quelconque” écrivain de talent, lui aurait au contraire évité sa mort volontaire et prématurée. Son acte, s'il reste nimbé de mystère, doit sa raison d'être à une toute autre inspiration, divine ou classique, indubitablement tragique, nourrie de références européennes, classiques grecs, littérature du “Grand Siècle” et bréviaires sils-mariens, juste retour des choses pour un Nietzsche volontiers “schopenhaueriennement” vulgarisateur du bouddhisme. Mishima, le plus occidental des écrivains asiatiques, tellement opposé au précepte Zen : “Aller droit devant soi, sans se retourner et sans se poser aucune question”.

« L'homme qui sait mourir ne sera jamais esclave » prêchait déjà Sénèque, conseiller de l'Empereur Néron et maître de la Rome stoïcienne, pour qui la vie, ascèse virile et souveraineté aristocratique sur ses pulsions tendues vers la liberté absolue de l'Être, trouvait sa conclusion la plus pure et olympienne dans son propre abandon volontaire. Mais se sacrifier sous le coup de la passion, preuve de son inaptitude à s'affirmer contre le monde, ne saurait mériter que mépris et déshonneur. Or, c'est bien dans ce sens qu'abonde Henry Scott-Stokes quand il affirme péremptoirement que le suicide de Mishima ne fut jamais que shinjū, double suicide amoureux en compagnie de son prétendu amant et second au sein de la Taté-no-kai ; Morita Masakatsu, connotant l'acte d'une homosexualité sado-masochiste honteuse qui ne résiste pas devant l'examen des faits. Quand meurt Mishima, il y a longtemps qu'il s'est défait de ses oripeaux romantiques. Son passage à la Bungei-Bunka, association militariste de littérateurs nationalistes et son appartenance au mouvement Nippon Roman-Ha (“Romantiques japonais”) regroupés derrière la figure du romancier Yasuda Yajura remonte aux dernières années du second conflit mondial.

Glorifiant la « guerre sainte » et prônant la valeur salvatrice du sacrifice et de l'autodestruction du peuple japonais guidé par l'infaillabilité de son Empereur-thaumaturge, seul aux yeux de ce cercle avait droit de cité l'exploit intrinsèque, la défaite et la mort, inéluctables, magnifiant comble du romantique la plus belle des victoires, d'ores et déjà acquise par le seul fait que le Japon, peuple à la supériorité divine, ait osé lever le sabre sur l'Asie et s'aliéner la haine de l'Occident. Profondément influencé en ses jeunes années par l'école néo-confucéenne Wang-Yang-Ming du Dr Inoue Tetsujuio (« La mort du corps n'est rien face à la mort de l'esprit »), Mishima confiera bien plus tard, dans Le Soleil et l'acier (1968), son progressif changement d'orientation :

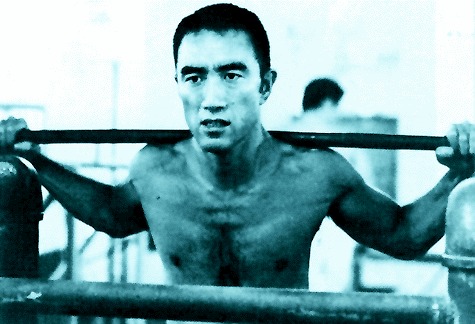

« L'élan romantique, à partir de l'adolescence, avait toujours été en moi une veine cachée, n'ayant de signification qu'en tant que destruction de la perfection classique (...) En l'espèce, je chérissais un élan romantique vers la mort, tout en exigeant en même temps comme véhicule un corps strictement classique (...). Me manquaient, en bref, les muscles qui convenaient à une mort tragique ».

Le grand bouleversement de sa vie a lieu en 1952, lorsque Mishima, alors tout jeune romancier mondialement célébré pour Confession d'un masque (1949) met le pied en Grèce. Lecteur assidu d'Homère, Eschyle et Sophocle, des classiques grecs et du “Grand Siècle”, cas rarissime dans le Japon post-1945, il « tombe amoureux des mers bleues et des ciels vifs de cette terre classique » et echafaude une théorie pour sublimer son Voyage à Sparte : dans les temps anciens, la spiritualité (« cette excroissance grotesque du christianisme »), inexistante, était palliée par un équilibre précaire entre le corps et l'esprit nécessitant un effort constant pour le préserver, que les Grecs sublimèrent dans la beauté et la tragédie, punition infligée aux hommes par les dieux pour leur arrogance. « Mon interprétation était peut-être fausse, mais telle était la Grèce dont j'avais besoin ». Aristote ne disait-il pas qu'un « beau pied est l'indice d'une belle âme » ?

À travers cette nouvelle grille de lecture éthique, le jeune et chétif écrivain désapprend la solitude, la haine de soi et découvre la beauté du corps travaillé, sculpté par l'exercice. À son retour au Japon, dégoûté du romantisme, « caractéristique typiquement bourgeoise (...) fadaises poétiques, héroïsmes mélodramatiques, pathétiques complications d'amour » (dixit Julius Evola), il décide que l'heure est venue pour lui désormais d'écrire des « œuvres classiques », et, en corollaire, autre lecon rapportée de l'Hellade, de s'adonner au culturisme. « Le bon endroit, c'est le corps, l'apparence physique, le régime, la physiologie — et le reste suit de lui-même (...) c'est pourquoi les Grecs constituent toujours le premier évènement capital de la culture de l'humanité. Ils savaient — et ils faisaient —, ce qu'il fallait » (Nietzsche, Crépuscule des Idoles).

La mort, qui jusque là n'était que trouble nihilisme destructeur, et attrait morbide pour la souffrance (« Le penchant de mon cœur vers la mort, la nuit et le sang était indéniable » notera-t-il à l'occasion de la publication de Confession d'un masque) se voit rehaussé au rang d'idéal, de suprême geste de domination, de puissance et de liberté. Patet Exitus : « Lorsque vous ne voulez plus combattre, il vous est toujours possible de vous retirer. Rien ne vous est plus facile que de mourir » (Sénèque). Chacune des œuvres qui paveront le panthéon de sa gloire littéraire sera dorénavant un pas supplémentaire dans son approche définitive du néant.

En 1951 puis 1953 paraissent 2 versions de Couleurs Interdites, évocation de la société homosexuelle de Tokyo et des relations tumultueuses qui unissent le vieil écrivain Shinsuke et le bel éphèbe ingrat Yuichi, conclue par la mort par injection de drogue du vieillard, au terme d'un sermon inutile. Saisissante préfiguration de ce qui allait attendre Mishima... Cette même année 1953 sort La Mort en été, roman qui conte l'histoire d'une femme désespérée après la noyade accidentelle de ses 2 enfants. Se profile à nouveau l'étude d'une âme en proie au chaos existentiel, qui lutte pour sa dignité dans le dépassement de ses sentiments. Définissant sa perception de la tragédie classique, Mishima écrit, toujours dans Le Soleil et l'acier :

« Selon ma définition de la tragédie, le pathos tragique naît lorsqu'une sensibilité parfaitement moyenne assume pour un temps une noblesse privilégiée qui tient les autres à distance, et non pas quand un type particulier de sensibilité émet des prétentions particulières (...). Pour que, parfois, un individu touche au divin, il faut dans des conditions normales, qu'il ne soit lui-même ni divin ni rien qui en approche. C'est seulement lorsque, à mon tour, je vis le ciel bleu, étrange et divin, uniquement perçu par ce type d'individu, qu'enfin j'eus confiance en l'universalité de ma propre sensibilité, que je pus étancher ma soif et que fut dissipée ma foi aveugle et maladive dans les mots. À cet instant, je participai à la tragédie de tout être ».

La parution du Pavillon d'or en 1956, qui confère définitivement à Mishima le rang d'écrivain à la renommée mondiale, entérine son rejet viscéral de la laideur physique et mentale, son mépris pour ce qu'incarne ici le personnage de Kashiwagi, être vil dont les pieds bots ne sont qu'extériorisation corporelle de sa bassesse intérieure, dans la formule toute kantienne « le beau est le symbole du bien moral » : « Il avait pour marque particulière deux pieds aussi bots que pieds peuvent l'être et une démarche extrêmement étudiée. Il avait toujours l'air de marcher dans la boue : lorsqu'une jambe parvenait, non sans peine, à s'extraire, l'autre au contraire paraissait s'engluer. En même temps, tout son corps s'agitait avec véhémence ; sa démarche était une espèce de danse extraordinaire, aussi peu banale que possible ». Autre approche de la mort avec Le Marin rejeté par la mer (1963), qui voit une bande d'adolescents nihilistes combattant leur sensibilité s'essayer à l'exercice macabre de la mise à mort de Ryuji, l'officier de marine marchande, amant de la mère de Noboru, membre du groupe, par l'ignoble sacrifice longuement détaillé par l'auteur d'un innocent chaton abandonné.

La parution du Pavillon d'or en 1956, qui confère définitivement à Mishima le rang d'écrivain à la renommée mondiale, entérine son rejet viscéral de la laideur physique et mentale, son mépris pour ce qu'incarne ici le personnage de Kashiwagi, être vil dont les pieds bots ne sont qu'extériorisation corporelle de sa bassesse intérieure, dans la formule toute kantienne « le beau est le symbole du bien moral » : « Il avait pour marque particulière deux pieds aussi bots que pieds peuvent l'être et une démarche extrêmement étudiée. Il avait toujours l'air de marcher dans la boue : lorsqu'une jambe parvenait, non sans peine, à s'extraire, l'autre au contraire paraissait s'engluer. En même temps, tout son corps s'agitait avec véhémence ; sa démarche était une espèce de danse extraordinaire, aussi peu banale que possible ». Autre approche de la mort avec Le Marin rejeté par la mer (1963), qui voit une bande d'adolescents nihilistes combattant leur sensibilité s'essayer à l'exercice macabre de la mise à mort de Ryuji, l'officier de marine marchande, amant de la mère de Noboru, membre du groupe, par l'ignoble sacrifice longuement détaillé par l'auteur d'un innocent chaton abandonné.

À cette époque Mishima a déjà pris conscience, au cours des évènements de 1960, de son intérêt pour la politique. Les émeutes qui émaillèrent le renouvellement de l'ANPO (traité de sécurité américano-japonais), humiliante charte imposée par Mac Arthur en 1945, agirent sur Mishima comme le révélateur d'un engagement à venir. C'est alors qu'il découvre la richesse de la tradition militariste nippone. À l'automne 1960, il termine la nouvelle Yûkoku (Patriotisme, aujourd'hui insérée dans le volume La Mort en été) qui traite à travers l'histoire d'un jeune officier, le lieutenant Takeyama Shinji, de l'affaire Ni-niroku-jiken, putsch entrepris le 26 février 1936 par la société secrète impérialiste Kodo-Ha. Tiraillé entre sa fidélité pour l'Empereur et celle pour la Kodo-Ha, Takeyama préfère se suicider en compagnie de son amie Reiko, shinjū fort idéalisé et accompagné d'un véritable luxe de détails :

« Il est difficile d'imaginer spectacle plus héroïque que le sursaut du lieutenant qui brusquement rassembla ses forces et releva la tête (...). Il y avait du sang partout. Le lieutenant baignait jusqu'aux genoux et demeurait écrasé et sans force, une main sur le sol. Une odeur âcre emplissait la pièce. Le lieutenant, tête ballante, hoquetait sans fin et chaque hoquet ébranlait ses épaules. Il tenait toujours dans sa main droite la lame de son sabre, que repoussaient les intestins et dont on voyait la pointe ».

À 2 reprises, Mishima reprend ce thème, dans la pièce Toka no Kiku (Les chrysanthèmes du dixième jour, 1961) puis dans l'essai Eirei no Koe (Les Voix des morts héroïques, 1966). De Patriotisme, il dira : « Ce n'est ni une comédie, ni une tragédie, mais simplement l'histoire d'un bonheur... Le douloureux suicide du soldat équivaut à une mort honorable sur le champ de bataille ». De cette nouvelle devait être tiré un film éponyme en 1965, où Takeyama sera joué par... Mishima lui-même. On se souvient de la honte qui l'étouffa sa vie durant d'avoir triché au conseil de révision en 1945 (*), alors que le Japon mobilisait ses dernières forces pour repousser l'hydre américaine. Dix ans après ce film, Mishima se rejouait la même scène, sans caméra cette fois.

Mais si Mishima manifeste un réel intérêt pour la politique, il reste un parfait apoliteia, seulement préoccupé par la figure de l'Empereur, à qui il reproche d'avoir trahi et sa charge divine et son peuple, sacrifié en son nom propre pendant 8 ans de guerre. « Pourquoi fallait-il qu'il devienne un être humain... », écrira-t-il. La lecture de son roman Après le Banquet (1960) prouve quant à elle le profond mépris que ressentait Mishima pour la classe politique en général et le rôle prégnant qu'y tient l'argent. Le ridicule dont il affuble des personnages à l'identité réelle à peine voilée que manipule allègrement une sombre prostituée ne manqua pas de lui causer des déboires avec les milieux politiciens et certains groupes extrémistes [de plus Mishima perd le procès en diffamation, action juridique rarissime au Japon, intenté par l'ancien ministre Achiro Arita].

Il s'initie aux règles du Bushido [tradition non-écrite du credo chevaleresque] ainsi qu'aux arts martiaux (Kendo et Karaté), réédite le premier en 1967 le bréviaire du Samuraï condamné par l'occupant en 1945, le Hagakuré, du guerrier Yamamoto Jocho (XVIIIe siècle), qu'il adapte aux conditions du XXe siècle et sous-titre Le Japon moderne et l'éthique samouraï : il en retient particulièrement quelques idées-clés, la soumission à son destin et à la mort, au relent fortement teinté de stoïcisme : « La mort recèle toujours un combat obscur entre la liberté de l'homme et un destin qui le dépasse ». En introduction, il note : « Un homme d'action est destiné à subir une longue période de tension et de concentration jusqu'au dernier instant où il achève sa vie par son acte final : la mort — soit par causes naturelles, soit par seppuku » Si la mort l'obsède depuis son enfance, sa propre mort lui devient dès à présent prépondérante. « Aux abords de la quarantaine, l'âge commence à tracasser Mishima » remarque Scott-Stokes dans sa biographie. Toujours en excellente condition physique, ses muscles se font maintenant moins proéminents, ses contractions moins impressionnantes. Comment un homme si pétri d'esthétique classique pourrait s'en contenter, lui qui écrivait, toujours dans Le Soleil et l'acier, qu'à un muscle dur correspond la force de caractère et « la sentimentalité à un ventre flasque ».

Impossible d'accepter l'inéluctable décrépitude de l'âge, lui qui sait que la grande idée de l'art classique se trouve dans la commémoration dans le marbre de l'instant parfait où s'affirme la beauté ultime, l'extrême moment qui précède le déclin et derrière lui, la mort. C'est désormais à elle qu'il consacrera ses dernières années. Dans l'ouvrage Shobu No Kokoro (L'Âme des guerriers, 1970) reprise d'un dialogue avec Murakami Ichiro, paru après son décès, il confie : « On doit assurer la responsabilité de ses paroles, une fois qu'on les a prononcées. Il en va de même du mot écrit. Si l'on écrit : Je mourrai en novembre, alors on doit mourir. Si l'on fait une fois bon marché des mots, on continuera de le faire ». Sa tétralogie achevée, La Mer de la fertilité, certainement le sommet de son écriture, et interrogation sur la réincarnation où s'exprime un bouddhisme plus universitaire que mystique, Mishima Yukio pourra se considérer enfin au bord de la falaise et rejoindre le héros qu'il vénère le plus, lui-même. « Le suicide est quelque chose qui s'organise dans le silence du cœur, comme une œuvre d'art » disait Albert Camus. Alors que persomne ne voulait voir en Mishima la réunion de la plume et de l'épée, il décidait de mourir fièrement, puisqu'il ne lui était plus permis de vivre avec fierté.

Dans son excellente biographie, Mishima ou la vision du vide, Marguerite Yourcenar devait écrire : « Il y a deux sortes d'êtres humains : ceux qui écartent la mort de leur pensée pour mieux et plus librement vivre, et ceux qui, au contraire, se sentent d'autant plus sagement et fortement exister qu'ils la guettent dans chacun des signaux qu'elle leur fait à travers les sensations de leur corps ou les hasards du monde extérieur. Ces deux sortes d'esprit ne s'amalgament pas. Ce que les uns appellent une manie morbide est pour les autres une héroïque discipline ». Mishima aura vécu en artiste tragique, acceptant posément de se retirer en “joyeux pessimiste”. Dyonisien aurait sans doute conclu Nietzsche.

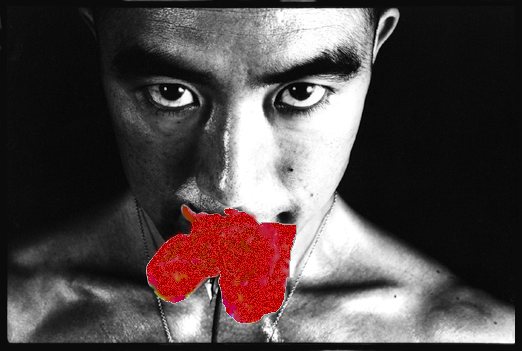

Quand du haut du balcon du GQG des Jieitaï, ce 25 novembre fatidique de 1970, Mishima, revêtu de son uniforme moutarde, le front masqué par son hachi-maki, le poing tendu vers la foule qui le conspue, s'écrie « Au nom du passé, à bas l'avenir ! », c'est d'abord et surtout à lui-même qu'il s'adresse, lui, subtile réunion d'irrationalisme nippon et d'universalisme européen, ayant décidé d'en finir avec une vie qui ne peut plus répondre à son idéal de beauté physique, de grandeur virile, de pureté olympienne. Sa résolution est prise, recouvrer sa liberté dans l'extase finale de la mortification purificatrice, à l'image de ce Saint Sébastien agonisant peint par Gueno Reni qu'il ne cessera jamais de révérer dans son martyre, allant jusqu'à l'imiter pour le photographe Kishin Shinoyama. Deux mois avant son seppuku, il posait encore pour un recueil de photos jamais publié et intitulé Otoko no Shi (La Mort d'un Homme). Sur certaines on le voit couvert de sang, sur d'autres mimant son seppuku. « Qu'est-ce que l'éternité ? » — s'interrogeait Pierre Drieu la Rochelle. « Une minute excessivement intense ». De son amour pour Saint Sébastien devait découler sa passion pour Gabriele d'Annunzio, dont il traduisit Le Martyre de Saint Sébastien et comme lui s'écriant : « J'ai tout risqué, j'ai tout donne, j'ai vaincu », il put lancer fièrement à la face de ce monde vieillot et assoupi, dernier acte d'insoumission à la fatalité, cet épitaphe : « La mort violente est l'ultime beauté, toujours, et surtout quand on est jeune ».

► Laurent Schang, Nouvelles de Synergies Européennes n°29, 1997.

* note en sus : en 1944, Mishima passe pourtant le conseil de révision et est déclaré "bon pour le service". Il subit en juillet un entraînement militaire à l'école de construction navale et est mobilisé en octobre pour travailler à une usine d'armement. Le 15 février 1945, il reçoit l'ordre d'incorporation et le lendemain, après un examen médical au domicile à la campagne, le jeune appelé, en raison d'une forte fièvre, induit en erreur un jeune médecin inexpérimenté qui confondit bronchite et pleurésie : Mishima ne fit rien pour le détromper ; il fut déclaré inapte. Un examen ultérieur révéla l'erreur mais Mishima avait entretemps bénéficié d'un an de sursis. Lorsqu'il fut enfin appelé en avril 1945, la guerre touchait à son terme (le régiment qu'il devait rejoindre fut anéanti aux Philippines) et il fut affecté à l'arsenal maritime de Koza (près de Tokyo) jusqu'à la reddition du Japon (15 août 1945).

◘ Saint Mishima, ou le pèlerin aux Trois Montagnes

◘ Saint Mishima, ou le pèlerin aux Trois Montagnes

« Au soleil couchant la lumière sous les auvents passe et disparaît

Mais sur les fleurs de cerisier un instant s'est attardée »

(Eifuku Monin, 1270-1342)

Pour peu qu'on puisse encore parler de controverse au sujet de l'homosexualité présumée ou avérée de Mishima Yukio, débat relancé en ce début d'année par l'interdiction au Japon sur pression de son épouse des mémoires de Fukushima Jiro, amant de jeunesse du littérateur maudit, Le Sabre et le piment rouge (Bungei Shunjū Ltd, Tokyo, 1998), l'ami intime du prix Nobel de littérature Kawabata Yasunari, frère en Ourania [pays du ciel] du dramaturge Henry de Montherlant, n'a jamais fait silence de ses préférences. Son œuvre, pour éclatée dans ses formes et ses thèmes, n'en demeure pas moins, du Pavillon d'or à Cinq Nôs modernes, [cf. QL n°99 ; cf. adpatation d'Hanjo], mue par ce fil conducteur, tout de sensualité et d'appétit retenu. L'esthète romantique Mishima, le romancier apollinien, le polémiste samuraï ne sont jamais que les 3 visages du même Janus, chez qui le tragique naît, non de son désespoir feint, mais de la pleine acceptation de sa « différence », qui le voue à l'unique. Confession d'un masque, Une Soif d'amour, Les Amours interdites, L'École de la chair sont les 4 Évangiles canoniques de sa révélation, près desquelles Le Soleil et l'acier figure le cinquième apocryphe. L'Evangile selon Saint Sébastien ?

L'Évangile selon Saint Sébastien

Sans doute le tabou toujours en vigueur au Japon autour de l'homme tient-il en ce que Mishima, à travers son propre exorcisme littéraire, a mis à nu l'essence même de l'âme nippone, socialisation du Beau viril et, par jeu de miroirs, aveu de ce que Karl Heinrich Ulrichs, écrivain homosexuel allemand du XIXe, déclarait déjà au milieu du siècle : « Nous sommes tous des femmes dans l'âme ». Incarnation paroxystique du dualisme ontologique de Nihon, symbolisé par l'omniprésence du disque solaire, mâle incarnation de la chaleur divine répandue par Amaterasu, déesse-mère originelle, Mishima reste la mauvaise conscience d'un Japon qui n'en finit pas de se noyer dans les affres du consumérisme à l'occidentale, ou le portable du self-made man a supplanté le sabre du Bushi (v. NdSE n°29, « Mishima : l'homme, l'œuvre, la mort »).

N'ayant laissé à la postérité aucune autobiographie digne de ce nom (tout juste peut-on considérer Le Soleil et l'acier comme ses très partielles mémoires), c'est donc dans son œuvre qu'il convient de quester une vérité par-delà la réalité. Rendons grâce aux éditions Gallimard d'avoir par conséquent publié dans leur collection Folio le recueil de 7 nouvelles composant Pèlerinage aux Trois Montagnes (initialement publié en NRF) : Jets d'eau sous la pluie, Pain aux raisins, Ken, La Mer et le couchant, La Cigarette, Martyre, Pèlerinage aux Trois Montagnes. De valeur inégale, ces nouvelles n'en présentent pas moins dans leur ensemble le fascinant spectrographe d'une vie, tableau impressionniste où se dévoilent par petites touches les contours d'une existence en mouvement dans ses travers, ses fluctuations, ses fantasmes. Déroutante, parfois agaçante, souvent dérangeante, sa plume livre le fond d'une pensée profonde, qui s'interroge sur son homosexualité, la spiritualité orientale confrontée aux dogmes occidentaux, l'éthique martiale, la valeur de l'art. Yukio par Mishima.

L'apprentissage de soi et des autres, hostiles

« Traversée çà et là de brillants soleils — ainsi que le chante Baudelaire —, ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage ». C'est par ces mots que s'engage l'action de La Cigarette (Tabako), nouvelle autobiographique qui révéla le jeune Kimitake Hiraoka à Kawabata, où le jeune Nagasaki, qui n'est pas encore Mishima Yukio, fait l'apprentissage de soi et des autres, hostiles. Solitaire, mélancolique, romantique, l'adolescent maladif découvre sa sexualité auprès du champion de rugby de l'école, Imura, cependant que s'affirme sa détestation de son propre corps, sa volonté de se perdre : « Instants bénis où, moi qui avais toujours voulu m'y fondre, je crus enfin ne plus faire qu'un avec ce calme (...) cette sérénité qui me semblait couler tout droit d'une vie antérieure et dont je gardais la nostalgie ». Sentiments qui se précisent et s'exacerbent dans Martyre (Junkyo). Jamais l'image du Saint Sébastien de Guido Reni n'aura été plus obsessionnelle. Mishima y conte les amours sado-masochistes de Watari et Hatakeyama, 2 garçons pensionnaires de la même institution. Le premier, Mishima, refusant tout contact avec ses camarades, « d'une entêtante séduction », le second, projection du même quelques années plus tard, « nu, son corps d'athlète (...) modèle même de la jeunesse (...) sa silhouette et une lueur telle qu'on eût dit la statue antique d'un jeune dieu ». Ces « relations particulières » aiguiseront la haine de leurs camarades, et dans un simulacre de pendaison, Watari-Saint Sébastien, les yeux plongés dans l'azur du ciel infini, subira le douloureux rituel social du passage du même au même : « un adolescent qui prétend rester lui-même sera martyrisé par les autres. L'adolescence a toujours été un effort pour se rendre semblable, ne fut-ce qu'un instant, à quelque chose d'autre ». Confession (d'un masque)...

« Traversée çà et là de brillants soleils — ainsi que le chante Baudelaire —, ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage ». C'est par ces mots que s'engage l'action de La Cigarette (Tabako), nouvelle autobiographique qui révéla le jeune Kimitake Hiraoka à Kawabata, où le jeune Nagasaki, qui n'est pas encore Mishima Yukio, fait l'apprentissage de soi et des autres, hostiles. Solitaire, mélancolique, romantique, l'adolescent maladif découvre sa sexualité auprès du champion de rugby de l'école, Imura, cependant que s'affirme sa détestation de son propre corps, sa volonté de se perdre : « Instants bénis où, moi qui avais toujours voulu m'y fondre, je crus enfin ne plus faire qu'un avec ce calme (...) cette sérénité qui me semblait couler tout droit d'une vie antérieure et dont je gardais la nostalgie ». Sentiments qui se précisent et s'exacerbent dans Martyre (Junkyo). Jamais l'image du Saint Sébastien de Guido Reni n'aura été plus obsessionnelle. Mishima y conte les amours sado-masochistes de Watari et Hatakeyama, 2 garçons pensionnaires de la même institution. Le premier, Mishima, refusant tout contact avec ses camarades, « d'une entêtante séduction », le second, projection du même quelques années plus tard, « nu, son corps d'athlète (...) modèle même de la jeunesse (...) sa silhouette et une lueur telle qu'on eût dit la statue antique d'un jeune dieu ». Ces « relations particulières » aiguiseront la haine de leurs camarades, et dans un simulacre de pendaison, Watari-Saint Sébastien, les yeux plongés dans l'azur du ciel infini, subira le douloureux rituel social du passage du même au même : « un adolescent qui prétend rester lui-même sera martyrisé par les autres. L'adolescence a toujours été un effort pour se rendre semblable, ne fut-ce qu'un instant, à quelque chose d'autre ». Confession (d'un masque)...

Se purifier dans le suicide et rejoindre l'éther

Composer un personnage qui puisse soutenir le regard fondamentalement détestable de l'Autre devient la préoccupation fondamentale de Mishima dans Jets d'eau sous la pluie (Ame No Naka No Funsui) : « Je n'ai jamais été l'esclave de mes désirs... ». La rupture entre Akio et Masako, « Mots talismans que seul un homme, un vrai, un être humain enfin, pouvait s'autoriser à prononcer... Ces mots : « Séparons-nous ! », marque, dans son grotesque sordide, l'initiation à l'âge adulte et au monde d'un jeune être désespérément sensible, intérieurement réprouvé, en arrêt devant la chair. « Le monde était un parfait non-sens. Les hommes complètement stupides ». Pain aux raisins (Budopan) résonne lourdement de cette chétivité tant physique que morale. Jack, l'anti-héros de la nouvelle, est de cette jeunesse de l'après-1945 gavée de références américaines : « (...) taillé dans une sorte de cristal transparent. N'avait-il pas eu toujours en tête de devenir un homme invisible ? (...) un beau visage comme sculpté dans un ivoire immaculé (...). Pour se garantir une liberté totale et une transparence absolue, le jeune homme bannissait muscles et graisse superflus ».

Composer un personnage qui puisse soutenir le regard fondamentalement détestable de l'Autre devient la préoccupation fondamentale de Mishima dans Jets d'eau sous la pluie (Ame No Naka No Funsui) : « Je n'ai jamais été l'esclave de mes désirs... ». La rupture entre Akio et Masako, « Mots talismans que seul un homme, un vrai, un être humain enfin, pouvait s'autoriser à prononcer... Ces mots : « Séparons-nous ! », marque, dans son grotesque sordide, l'initiation à l'âge adulte et au monde d'un jeune être désespérément sensible, intérieurement réprouvé, en arrêt devant la chair. « Le monde était un parfait non-sens. Les hommes complètement stupides ». Pain aux raisins (Budopan) résonne lourdement de cette chétivité tant physique que morale. Jack, l'anti-héros de la nouvelle, est de cette jeunesse de l'après-1945 gavée de références américaines : « (...) taillé dans une sorte de cristal transparent. N'avait-il pas eu toujours en tête de devenir un homme invisible ? (...) un beau visage comme sculpté dans un ivoire immaculé (...). Pour se garantir une liberté totale et une transparence absolue, le jeune homme bannissait muscles et graisse superflus ».

En proie au nihilisme surgi des décombres du grand rêve impérial, Jack ressent un jour l'impérieux besoin de quitter l'univers étouffant des villes, « pour qui les enseignes au néon les affiches des films sales et déchirés, les gaz d'échappement des voitures, les phares tenaient lieu de lumière naturelle, de parfum des champs, de parterre moussu, d'animaux domestiques, de fleurs des prés ». « Pour pallier la stupidité du monde, il fallait d'abord procéder en quelque sorte à un véritable lessivage de cette stupidité, à une sanctification passionnée de ce que les moutons considéraient comme ridicule ».

Se purifier dans le suicide et rejoindre l'éther. Mais l'acte fatal, d'abandon à l'occidentale, échouera. « Jack était guéri maintenant. Il s'était trompé en pensant que son propre suicide entraînerait automatiquement la destruction de cet univers de moutons endormis ». Mishima, de retour de Grèce, a reçu l'illumination. Nietzsche, les rayons du soleil en Apollon ont ressuscité l'enfant pâle. Le corps et l'âme ne font qu'un et l'entretien de l'un favorise l'expression de l'autre. Cet état d'esprit nouveau, véritable révolution culturelle dans l'univers mental du jeune littérateur, Ken le magnifie. Placée sous le signe du soleil, astre de l'éternel recommencement, cette nouvelle nietzschéenne exalte le sacrifice de Kokubu Jirô, jeune étudiant quatrième dan de kendo, entièrement dévoué à son art. « Violence pure », Jirô rejette toute émotivité, mollesse, mépris, tous les « j'aimerais bien... » pour ne s'infliger que des « je dois... ». « L'homme n'a en fait que deux possibilités : être fort et droit, ou se donner la mort ». L'exigence de sa règle de conduite, la pression psychologique qu'impose l'excellence, transfigurent Jirô, ultime affirmation d'une pureté millénaire désormais anachronique. « Dans son dôjô, il était tel un dieu furieux : toute l'énergie et l'ardeur de l'entraînement semblaient venir de lui, rayonner et comme se propager autour de lui. Cette chaleur et cette passion, il les tenait sans doute du soleil, de cette boule de feu qu'il avait contemplée lorsqu'il était enfant ».

Art et spiritualité, défis lancés à la mort

Entrevu dans La Cigarette, le soleil irradie Jirô de sa force, le nimbe de son évidence divine : « Mais seul Jirô était là, transparent. Au milieu de ce monde troublé, il gardait une évidence cristalline (...) regard calme et vierge de tout sentiment ». Image sublime : « Inondé du soleil qui perçait à travers les arbres, sabre au côté (...). Du sang tombé de l'aile blessée se répandit sur la joue de Jirô ». Héros tragique de théâtre nô, Jirô, tout tendu vers la perfection du geste et de la pensée, sera vaincu par la médiocrité des siens. Trahi par la désinvolture de ses élèves, Jirô mesure le néant de sa tâche. Insupportable. « La lumière de la lampe de poche fit apparaître l'éclat de l'armure de laque noire, fit briller l'or du blason, les deux cotylédons dorés. Jirô, serrant son sabre de bambou entre ses bras vêtus d'indigo, était couché sur le dos, mort ». Le fil de soie qui le retenait toutes ces années à la vie s'était rompu.

Jumelle de la nouvelle Patriotisme (publiée dans le recueil La Mort en été), Ken préfigure, « antitestament », le crépuscule de Mishima. Le culte de la plénitude de l'instant, Mishima le découvre à l'époque dans la lecture des textes bouddhiques. « Ayant bien compris l'enseignement du Maître, il savait qu'il n'y avait pas à prier en vain pour un monde futur, ni à désirer un pays encore inconnu. Mais lorsque le soleil du soir colorait le ciel d'été, lorsque la mer n'était plus qu'un immense horizon pourpre, ses jambes d'elles-mêmes le conduisaient irrésistiblement au sommet du mont Shôjôgatake ». Placés dans la bouche du moine Anri (Henri), personnage central de La Mer et le couchant (Umi To Yukake, 1955), disciple français du grand Maître Rankei Dôryù (1213-1278), ces propos reflètent le dernier tournant de son œuvre.

Art et spiritualité, défis lancés à la mort, sont au centre de la dernière nouvelle, la plus longue aussi, Pélérinage aux Trois Montagnes (Mikumano Mode). Histoire d'amour étouffée et complexée entre un vieux maître en poésie tanka, professeur Fujimiya, et sa dévouée servante Tsuneko, Mishima tire de sa nouvelle le prétexte, convenons-en très scolaire, de résumer mille ans de littérature nippone, à la manière de La Mer de la fertilité, où la démonstration académique des préceptes bouddhistes et shinto prenaient le pas sur l'ardeur de la conviction. Mais, écrites sous la double tutelle de la poétesse Eifuku Monin et des Nihon Shoki (Annales du Japon, fondement du nationalisme impérial), ses pistes littéraires portent en elles l'idéal frontispice de son œuvre :

« Pour soutenir l'idée que, quelle que soit l'époque ou la société, c'est en regardant de beaux paysages que l'on compose de beaux poèmes, ne fallait-il pas, du moins pour une femme, posséder comme Monin, richesse, pouvoir et prestige, ou, si l'on était un homme, préserver une pensée ferme, inébranlable dans l'adversité ? (...) Eh bien, la leçon que l'on peut tirer des tankas d'Eifuku Monin, c'est précisément que la faculté de dissimuler fait partie de l'art lui-même, qu'elle en est même une des composantes des plus importantes ».

L'adolescence est un état qui devrait se poursuivre éternellement

Confessions d'un masque, Watari, Nagasaki, Jirô, Anri sont les multiples facettes de la même personne, réunies en un précieux document “auto-bibliographique” où perce la nostalgie de la jeunesse, jeunesse du monde, des hommes, des sentiments. N'écrivait-il pas dans La Cigarette, phrase qui transperça le cœur de Kawabata : « L'adolescence est un état qui devrait se poursuivre éternellement ».

► Laurent Schang, Nouvelles de Synergies Européennes n°35/36, 1998.

Mort et vie de Mishima est le titre de la biographie de Mishima par Henry Scott-Stokes qui fut son ami. Publiée en français chez Balland en 1985, elle vient d'être rééditée, révisée et mise à jour, par les excellentes éditions Philippe Picquier. L'auteur a eu raison de choisir comme titre “Mort et vie” et non “Vie et mort”, car c'est bien le suicide rituel du 25 novembre 1970 qui constitue le Couronnement de son existence, l'acte essentiel vers lequel il tendit en toute conscience. Dans Le Soleil et l'acier, il écrivait : « Le but de ma vie fut d'acquérir tous les divers attributs du guerrier ». Et cela fut accompli. À propos de l'implication politique de son acte, le biographe écrit : « L'acte de Mishima était, à la base, un cas classique de remontrance envers le monarque et ses conseillers. Au Japon, la ligne suivie en cas de désastre est que la personne la plus haut placée doit en assumer les conséquences, même si sa responsabilité individuelle reste en fait minime et d'ordre symbolique. Il n'était pas rare, pour des Japonais de la génération de Mishima, d'exprimer l'opinion que l'empereur aurait dû abdiquer en faveur de son fils aîné, le prince Akihito, actuel empereur. L'empereur lui-même semble avoir défendu cette position à 3 reprises : en 1945-1946, en 1948 et en 1951. En réalité, ce n'était pas le fait que l'empereur n'ait jamais abdiqué que lui reprochait Mishima, mais plutôt qu'il ait pu renoncer à ses prétentions à la divinité et à celle de ses ancêtres, ce qu'il fit lors du célèbre discours du Nouvel An de 1946, sous la pression américaine. Dans Les Voix des morts héroïques, Mishima écrivait : « Nadote sumerogi wa hito to naritamashi » (« Pourquoi fallait-il que l'empereur devienne un être humain ? »). C'est ainsi que l'empereur avait désavoué les sacrifices de millions d'hommes qui étaient morts en son nom. Aujourd'hui encore, débattre ouvertement de ces questions, avec l'ampleur qu'elles méritent, reste une tâche délicate au Japon. Fukashiro, le journaliste de l'Asahi mentionné plus haut, m'avait bien mis en garde lors de la rédaction de mon livre : “L'empereur reste notre ultime tabou”. Il entendait par là qu'il lui était impossible d'écrire librement au sujet de l'empire, et qu'il en était de même pour ses collègues. Hirohito fut le dernier des rois-prêtres au Japon et dans le monde entier. Même depuis sa mort en 1989 et la succession de son fils à la tête de l'empire, il n'est toujours pas d'usage chez les Japonais d'aborder ce sujet. En s'attaquant au tabou, Mishima est devenu tabou lui-même, ce qui est l'une des principales raisons pour laquelle il restera probablement une énigme pour ses compatriotes pendant des siècles ! En tant qu'Américain, H. Scott-Stokes ne pouvait guère apprécier le “fanatisme politique” de Mishima mais son amitié pour lui était réelle. Il écrit dans son épilogue : « Dans la dernière lettre que Mishima m'adressa le 4 octobre 1970, il me mit en garde contre “la fin du monde” qui s'approchait (sekai no owari). Je compris immédiatement qu'il comptait se suicider et de quelle manière il l'accomplirait. C'était un homme fier qui ne parlait jamais à la légère. Dans son “terrible discours corporel”, Mishima réclama à cor et à cri une réponse à sa question : “Que représente notre nation ?”. Ce qu'il avait tenté dans La Mer de la fertilité, c'était de tracer une carte panoramique de l'époque contemporaine japonaise. Il a peut-être échoué dans cette tâche, mais du moins est-il le seul à l'avoir tentée ». Ce qui est sûr, c'est qu'en regard de son acte sacrificiel, la littérature semble bien dérisoire.

Mort et vie de Mishima est le titre de la biographie de Mishima par Henry Scott-Stokes qui fut son ami. Publiée en français chez Balland en 1985, elle vient d'être rééditée, révisée et mise à jour, par les excellentes éditions Philippe Picquier. L'auteur a eu raison de choisir comme titre “Mort et vie” et non “Vie et mort”, car c'est bien le suicide rituel du 25 novembre 1970 qui constitue le Couronnement de son existence, l'acte essentiel vers lequel il tendit en toute conscience. Dans Le Soleil et l'acier, il écrivait : « Le but de ma vie fut d'acquérir tous les divers attributs du guerrier ». Et cela fut accompli. À propos de l'implication politique de son acte, le biographe écrit : « L'acte de Mishima était, à la base, un cas classique de remontrance envers le monarque et ses conseillers. Au Japon, la ligne suivie en cas de désastre est que la personne la plus haut placée doit en assumer les conséquences, même si sa responsabilité individuelle reste en fait minime et d'ordre symbolique. Il n'était pas rare, pour des Japonais de la génération de Mishima, d'exprimer l'opinion que l'empereur aurait dû abdiquer en faveur de son fils aîné, le prince Akihito, actuel empereur. L'empereur lui-même semble avoir défendu cette position à 3 reprises : en 1945-1946, en 1948 et en 1951. En réalité, ce n'était pas le fait que l'empereur n'ait jamais abdiqué que lui reprochait Mishima, mais plutôt qu'il ait pu renoncer à ses prétentions à la divinité et à celle de ses ancêtres, ce qu'il fit lors du célèbre discours du Nouvel An de 1946, sous la pression américaine. Dans Les Voix des morts héroïques, Mishima écrivait : « Nadote sumerogi wa hito to naritamashi » (« Pourquoi fallait-il que l'empereur devienne un être humain ? »). C'est ainsi que l'empereur avait désavoué les sacrifices de millions d'hommes qui étaient morts en son nom. Aujourd'hui encore, débattre ouvertement de ces questions, avec l'ampleur qu'elles méritent, reste une tâche délicate au Japon. Fukashiro, le journaliste de l'Asahi mentionné plus haut, m'avait bien mis en garde lors de la rédaction de mon livre : “L'empereur reste notre ultime tabou”. Il entendait par là qu'il lui était impossible d'écrire librement au sujet de l'empire, et qu'il en était de même pour ses collègues. Hirohito fut le dernier des rois-prêtres au Japon et dans le monde entier. Même depuis sa mort en 1989 et la succession de son fils à la tête de l'empire, il n'est toujours pas d'usage chez les Japonais d'aborder ce sujet. En s'attaquant au tabou, Mishima est devenu tabou lui-même, ce qui est l'une des principales raisons pour laquelle il restera probablement une énigme pour ses compatriotes pendant des siècles ! En tant qu'Américain, H. Scott-Stokes ne pouvait guère apprécier le “fanatisme politique” de Mishima mais son amitié pour lui était réelle. Il écrit dans son épilogue : « Dans la dernière lettre que Mishima m'adressa le 4 octobre 1970, il me mit en garde contre “la fin du monde” qui s'approchait (sekai no owari). Je compris immédiatement qu'il comptait se suicider et de quelle manière il l'accomplirait. C'était un homme fier qui ne parlait jamais à la légère. Dans son “terrible discours corporel”, Mishima réclama à cor et à cri une réponse à sa question : “Que représente notre nation ?”. Ce qu'il avait tenté dans La Mer de la fertilité, c'était de tracer une carte panoramique de l'époque contemporaine japonaise. Il a peut-être échoué dans cette tâche, mais du moins est-il le seul à l'avoir tentée ». Ce qui est sûr, c'est qu'en regard de son acte sacrificiel, la littérature semble bien dérisoire.

♦ Henry Scott-Stokes, Mort et vie de Mishima, Picquier,1996, 420 p. et 24 planches hors texte.

► Jean de Bussac, Nouvelles de Synergies Européennes n°24, 1996.

◘ Yukio Mishima et le Jieitai

« Quand le tonnerre gronde dans le lointain, le temps qui passe à travers la lumière de la lampe, qui frappe à travers la fenêtre, et le son sourd qui s’ensuit paraissent incroyablement long. Dans mon cas particulier, il a duré 20 ans. La voix des héros disparus est la voix de la lampe. Dans un futur proche, la rumeur nostalgique du tonnere fera vibrer nos ventres virils et avec la promesse de fécondités sauvages fera vibrer aussi le cœur du Japon ».

« Quand le tonnerre gronde dans le lointain, le temps qui passe à travers la lumière de la lampe, qui frappe à travers la fenêtre, et le son sourd qui s’ensuit paraissent incroyablement long. Dans mon cas particulier, il a duré 20 ans. La voix des héros disparus est la voix de la lampe. Dans un futur proche, la rumeur nostalgique du tonnere fera vibrer nos ventres virils et avec la promesse de fécondités sauvages fera vibrer aussi le cœur du Japon ».

Cette phrase, Mishima l’a écrite dans la préface à Vie et mort de Hasuda Zenmei de la Kodakane Jirô. Il m’apparait superflu de souligner que Hasuda Zenmei a contribué durablement à la formation spirituelle et idéologique de l’adolescent Mishima. On le sait aujourd’hui : Hasuda, le 19 août 1945, peu de jours avant la défaite du Japon, servait encore l’Empire au titre de commandant de compagnie dans une base proche de Singapour. Hasuda apprend que le commadant du régiment avait lu lui-même à la troupe la déclaration de reddition de l’Empereur et avait demandé à ses hommes de donner le drapeau à l’ennemi. Hasuda le tue à coups de revolver et puis se suicide.

La signification de la mort de Hasuda est restée longtemps obscure, y compris pour Mishima : « Quand j’ai compris son geste, j’étais proche de la quarantaine : un âge peu éloigné de celui du Disparu... La signification d’une telle façon de mourir, comme une fulguration improvisée, a soudain éclairé les ténèbres épais qui assombrissaient mon propre long cheminement... ». Cette fameuse préface nous explique quels sont les rapports entre Hasuda et Mishima, mais elle nous livre aussi, pour la première fois, explicitement, la clef de voûte qui explique le propre suicide de Mishima et révèle l’arrière-plan politique, historique et culturel qui l’a justifié.

Cependant, si l’on jette un regard plus attentif, derrière les allégories de la “lampe” et du “tonnerre”, on repère, cachées, les étapes de l’iter spiritualis de Mishima. Pour beaucoup de citoyens dont les années d’adolescence et de jeunesse se sont passées pendant la guerre, l’expérience guerrière est devenue a posteriori un point de référence existentiel et politique indépassable. En particulier, pour tous les Japonais, qu’ils soient de droite ou de gauche, la défaite de 1945 est une expérience communément partagée et le turning point le plus significatif du siècle. Y. Mishima se souvient de cette expérience comme d’un sentiment de bonheur indicible, désormais perdu :

« ... Mis à part toute autre considération, il n’était pas étrange, à cette époque, pour les pilotes kamikaze, d’écrire : Tenno Heika Banzai (Vive l’Empereur !). Admettons que cette époque puisse revenir, ou revenir sous une autre forme ou ne jamais revenir. Et pourtant, moi, cette époque où il n’était pas étrange d’écrire [cette parole], je l’ai connue, et le fait de l’avoir connue, en y pensant, me donne une incroyable sensation de bonheur. Mais quelle fut cette expérience ? Quelle fut cette sensation de bonheur ? » (Débats sur les Japonais).

Plus tard, cependant, cette “sensation de bonheur”, ressentie par l’adolescent Mishima, qui avait entrevu la guerre sous la forme de la “lumière d’une lampe”, chavire misérablement avec la défaite. La “sensation du tonnerre”, qui s’ensuivit, et qui aurait apporté ce bonheur, n’a plus jamais été ressentie. Y. Mishima va vivre le temps de l’après-guerre (« une époque faite de fictions », « un veillissement en toute harmonie »), pendant 25 années « terriblement longues » pour se retrouver lui-même transformé en “lampe”, pour faire vibrer par son propre “tonnerre”, d’acier et de sang, le cœur des hommes, le flux de l’histoire.

Les banderoles qu’il a fait claquer au vent sur la terrasse du Quartier Général d’Ichigaya le 25 novembre 1970 proclamaient :

« Nous, les hommes du Tate-no-Kai (Secte des Boucliers / Shield Society selon la propre traduction anglaise de Mishima) avons été élevé par le Jieitai (le “Corps d’Auto-Défense”, soit l’actuelle armée japonaise, ndlr). En d’autres morts, le Jieitai a été pour nous un père, un frère aîné. Alors pourquoi avons-nous été poussés à commettre une telle action ? Moi, depuis 4 ans, les autres membres étudiants de notre société, depuis 3 ans, avons été acceptés dans le Jieitai à titre de quasi-officiers, nous avons reçu une instruction sans autre fin. Par ailleurs, nous aimons le Jieitai profondément, nous avons rêvé du véritable Japon, de ce Japon qui n’existe plus désormais en dehors de ces murs d’enceinte. C’est justement ce Japon que nous avons pleuré pour la première fois, nous, hommes nés après la guerre. La sueur que nous avons dépensée est pure. Tous ensemble, nous avons couru et marché à travers les champs aux pieds du Fukuyama, nous étions des camarades unis par l’esprit de la patrie. Nous n’avons aucun doute. Pour nous, le Jieitai est comme un pays natal. Dans la sordidité du Japon actuel, nous avons réussi à respirer seulement en ce lieu, où l’air est excitant. L’esprit qui nous a été communiqué par les officiers et les instructeurs est indépassable. Alors pourquoi avons-nous posé un acte aussi extrême ? Cela peut paraître un paradoxe, mais j’affirme que nous l’avons posé parce que nous aimions le Jieitai ».

27 ans se sont écoulés depuis le suicide de Mishima et le Jieitai, qu’il avait tant aimé, a changé lentement. Il avait été une sorte de “Cendrillon” des institutions japonaises ; il s’est transformé en une armée quasi normale et respectée. Dernièrement, il a participé (ironie de l’histoire !) pour la première fois aux activités de “pacification” sous la bannière de l’ONU au Cambodge, à Madagascar et au Liban. Désormais, le Parti Socialiste (social-démocrate) japonais le “reconnaît”. Deux occasions ont permis au Jieitai de se placer sous les feux de la rampe : l’action humanitaire menée à la suite du tremblement de terre de Kobe et l’aide technique apportée aux forces de police lors de l’attaque au gaz neurotoxique perpétré par la secte Aum Shinri-kio, il y a 2 ans.

Le problème fondamental pour le Japon demeure toutefois la constitution pacifiste imposée par les Alliés après 1945. L’article 9 de cette constitution interdit au pays de façon unilatérale l’usage de la force (militaire). C’est le plus gros obstacle à la restauration complète des droits de l’État japonais. Mishima, dans un bref essai intitulé Le Tate-no-kai, publié dans la revue anglaise Queen, écrivait à propos de la constitution pacifiste :

« Je suis las de l’hypocrisie de l’après-guerre japonais : par là, je ne veux pas dire que le pacifisme est une hypocrisie, mais vu que la Constitution pacifiste est utilisée comme excuse politique tant par la gauche que par la droite, je ne crois pas qu’il existe un pays au monde, mis à part le Japon, où le pacifisme est autant synonyme d’hypocrisie. Dans notre pays, le mode de vie que tous honorent est celui d’une existence définitivement soustraite à tout danger, un mode de vie tout compénétré de sinistrose, celui des pacifistes et des adeptes de la non-violence. En soi, cette chose n’est pas criticable, mais le conformisme exagéré des faux intellectuels m’a convaincu que tous les conformismes sont une calamité et que les intellectuels, au contraire, devraient mener une vie dangereuse. D’autre part, l’influence des intellectuels et des salons socialistes s’est développée de manière absurde et ridicule. Ils conseillent aux mères de ne pas donner à leurs garçons des jouets imitant des armes à feu et considèrent que c’est du militarisme d’aligner les enfants sur des files à l’école et de leur demander de se nommer et d’énoncer leur numéro... ce qui a pour résultat que les enfants se rassemblent de manière éparpillée et mollement comme une bande de députés ».

L’action de Mishima, de Morita et des autres membres du Tate-no-kai au Quartier Général d’Ichigaya fut pour l’essentiel un acte symbolique, destiné à donner le coup d’envoi à une révision de la constitution et à la transformation du Jieitai en une armée nationale légitime. Dans un certain sens, l’échec apparent de cette tentative a toutefois été le point de césure entre les 2 droites japonaises : la droite contre-révolutionnaire des années 60 et la nouvelle droite radicale des années 70 (Shin-Uyoku).

► Giuseppe Fino, Nouvelles de Synergies Européennes n°35/36, 1998. (article issu de Marginali n°22, avril 1998)

♦ Du même auteur : Mishima, écrivain et guerrier, Trédaniel/La Maisnie, 1983, 140 p. (contient 12 photos). Cette biographie se donne pour tâche de comprendre Mishima dans son activité d'essayiste, versant éthique de son travail d'écrivain et de dramaturge. L'auteur resitue Mishima dans un courant néo-romantique, puis évoque son parcours d'écrivain, pour ensuite approfondir sa vision de la culture (l'union de la Plume et du Sabre) et sa pensée politique. Le fil conducteur de son itinéraire si complexe en apparence ressort ainsi bien : « l'exaltation de la force et de la beauté physique, et plus généralement, de l'esprit primordial et héroïque » ainsi que de « sa foi dans la transcendance ».

♦ Du même auteur : Mishima, écrivain et guerrier, Trédaniel/La Maisnie, 1983, 140 p. (contient 12 photos). Cette biographie se donne pour tâche de comprendre Mishima dans son activité d'essayiste, versant éthique de son travail d'écrivain et de dramaturge. L'auteur resitue Mishima dans un courant néo-romantique, puis évoque son parcours d'écrivain, pour ensuite approfondir sa vision de la culture (l'union de la Plume et du Sabre) et sa pensée politique. Le fil conducteur de son itinéraire si complexe en apparence ressort ainsi bien : « l'exaltation de la force et de la beauté physique, et plus généralement, de l'esprit primordial et héroïque » ainsi que de « sa foi dans la transcendance ».

◘ Sur le Japon

Entretien avec le Prof. Guiseppe Fino

Aujourd’hui, la modernité a certes récupéré le Japon et l’a enveloppé dans sa grisaille, mais de temps en temps, un trait de lumière perce l’obscurité, nous rappelant un passé assez récent qui n’est pas encore complètement oublié. Le Professeur Giuseppe Fino vit au Japon. Il est l’auteur d’une étude sur Yukio Mishima (Mishima et la restauration de la culture intégrale, 1980). Nous lui avons posé quelques questions sur les “manifestations lumineuses qui rappellent la chaleur incandescente du Soleil Levant.

♦ Q. : Il y a quelques temps, les journaux télévisés italiens ont évoqué l’épisode de ce soldat japonais qui considérait être encore en guerre, en dépit de la défaite de 1945. Que signifie le comportement de ce soldat pour les Japonais d’aujourd’hui ?

♦ Q. : Il y a quelques temps, les journaux télévisés italiens ont évoqué l’épisode de ce soldat japonais qui considérait être encore en guerre, en dépit de la défaite de 1945. Que signifie le comportement de ce soldat pour les Japonais d’aujourd’hui ?

R. : Au Japon aussi, les journaux télévisés ont rendu compte de la disparition de Yokoi Shoichi, le soldat japonais qui avait continué à “combattre” dans la jungle de l’île de Guam après 1945. Pour les Japonais de “gauche”, nés et élevés dans le climat pacifiste et démocratique de l’après-guerre, le comportement de Yokoi est difficilement compréhensible et acceptable : pour eux, c’est une manifestation du fanatisme qu’il faut taire ou dont il faut avoir honte. Pour les Japonais nés avant la guerre ou pour ceux qui ont encore la fibre patriotique, le comportement de Yokoi est exemplaire et héroïque. Pour les plus jeunes générations, en revanche, le nom de ce soldat ne dit hélas plus rien. Je voudrais ajouter une considération personnelle. Plus que Yokoi Shoichi, qui, en quelque sorte avait fini par s’accommoder au climat de l’après-guerre, je voudrais rendre hommage à l’un de ses camarades, Onada Hiroo, qui avait préféré abandonner le Japon consumériste et américanisé pour aller s’installer en Amérique du Sud et y “élever des veaux et des lapins”.

♦ Dans le livre Tenchû (Punition du ciel), paru aux éditions Sannô-kai, on décrit les événements qui ont conduit à la révolte des officiers de 1936. Existe-t-il aujourd’hui au Japon des forces politiques qui se souviennent de ces événements, de ces hommes et des idéaux de cette époque ?

Non, il n’y a absolument aucune réminiscence valable. L’insurrection des “Jeunes Officiers” du 26 février 1936 (Ni-niroku jiken) n’est plus qu’un sujet de romans, d’essais et de films un peu nostalgiques. Les familles des “révoltés”, qui ont été exécutés, ont constitué des associations pour les réhabiliter mais aucun groupe politique ne se réfère plus à cette expérience, qualifiée de “pure néo-romantisme fasciste”. Enfin la droite japonaise extra-parlementaire considère que cet épisode est déshonorant et “hérétique”, car il n’a pas été approuvé par l’Empereur. Cela en dit long sur le conformisme qui règne au Japon. Mishima est le seul à avoir donné en exemple le sacrifice de ces “Jeunes Officiers” et à les avoir réhabilité dans l’après-guerre.

♦ Mishima est l’auteur japonais le plus traduit en Europe, mais la plus grande partie de ses lecteurs se contente de l’aspect narratif de ses œuvres. Prof. Fino, vous êtes le seul à avoir reconstitué les racines culturelles de l’œuvre de Mishima dans Mishima et la restauration de la culture intégrale ; pouvez-vous nous synthétiser les points essentiels de sa vision du monde ?

Les racines culturelles de Mishima sont nombreuses et complexes. Dans sa jeunesse, il a fait partie du mouvement néo-romantique de Yasuda Yojuro et du poète Ito Shizuo, mais il a surtout été influencé par Hasuda Zenmei, le théoricien de la “belle mort”. Dans l’après-guerre, après une période de réflexion et d’activité littéraire un peu “intimiste” et “autobiographique”, Mishima s’est mis à redécouvrir et réinterpréter la culture japonaise (Nipponjin-ron ou Débats sur les Japonais). Dans son essai Défense de la culture (1969), Mishima découvre 3 caractéristiques de cette culture japonaise, à ses yeux essentielles : la cyclicité, la totalité et la subjectivité. Pour Mishima, l’action, elle aussi, est culture. La forme la plus élevée de la culture est le bunburyodo, l’union de l’art et de l’action. Mishima retrouve aussi, dans la foulée, la philosophie activiste et intuitive du Wang Yang-ming (en japonais : Yomeigaku), le bushido intégral de l’Hagakuré (Cf. Il pazzo morire, ed. Sannô-kai), le traditionalisme ou l’anti-modernisme du Shinpuren (Ligue du Vent Divin) et l’idéalisme impérialiste et romantique des “Jeunes Officiers” du Ni niroku jiken. Au centre de la pensée de Mishima demeure toutefois l’Empereur comme concept culturel suprême, corollaire de son opposition politique contre-révolutionnaire et de son implacable critique de l’intellectualisme pacifiste et démocratique de l’après-guerre.

♦ En Occident, c’est devenu une habitude de pratiquer des disciplines physiques extrême-orientales, tantôt comme pratiques sportives tantôt comme disciplines martiales. Cependant, je doute qu’il soit resté beaucoup d’éléments originaux dans ces disciplines telles qu’elles sont pratiquées en Occident. Qu’en est-il au Japon ?

La situation au Japon n’est guère différente. Surtout pour le judo et le karaté, il devient de plus en plus difficile de trouver des palestres donnant tout son poids à l’aspect “spirituel” de ces disciplines qui ne sont pas seulement sportives et agonales. La situation est légèrement meilleure dans les palestres de kendo et d'aïkido. Elle est satisfaisante dans ceux qui s’adonnent au kyudo (tir à l’arc) et au i-ai (discipline de l’épée nue). Telle est du moins mon impression. Je dois vous confesser que je n’ai jamais fréquenté que les salles de judo...

♦ Est-il possible de recevoir du Japon ultra-technologique d’aujourd’hui des enseignements valables pour l’Homme de la Tradition ?

Oui, il existe des possibilités, mais elles sont limitées à quelques monastères Zen et à quelques palestres d’arts martiaux, justement ceux qui sont influencés par la pensée Zen. Il faudrait une bonne dose de patience et de chance avant de trouver le Maître juste et le milieu adapté. Pour ceux qui voudraient éventuellement pratiquer le Zen, je conseille un engagement inconditionnel à long terme, si possible auprès des monastères de l’École ou de l’Ordre Rinzai.

► Nouvelles de Synergies Européennes n°35/36, 1998. (propos parus dans Margini n°21, juin 1998)

◘ Mishima, dernier des samouraïs -

« Nous vous présentons une valeur qui est plus élevée que le respect de la vie. Cette valeur n'est ni la liberté ni la démocratie. Cette valeur, c'est le Japon, le pays de notre histoire et de notre tradition, c'est le Japon que nous aimons » (Mishima, Gekibun [Manifeste]).

« Nous vous présentons une valeur qui est plus élevée que le respect de la vie. Cette valeur n'est ni la liberté ni la démocratie. Cette valeur, c'est le Japon, le pays de notre histoire et de notre tradition, c'est le Japon que nous aimons » (Mishima, Gekibun [Manifeste]).

Parmi les héros de ce sombre siècle qui s'achève, Mishima prend une place particulière, d'abord parce qu'il a été un décadent. Après une enfance dorlotée, il se découvrit d'abord des tendances sado-masochistes d'orientation homo-érotique ; et, conséquence logique, aborda des écrivains occidentaux décadents, comme Thomas Mann. Derrière ses déguisements en acteur, en modèle pour photographe, en prince des poètes et en journaliste politique, il a toutefois suivi sa véritable vocation : témoigner pour le Japon éternel dans la seule forme encore possible, la pure affirmation de l'éternité par la mort de l'éphémère.

Mishima n'était pas un archange terrestre comme Codreanu, pas un bouc émissaire ascétique comme Rudolf Hess, par un Bouddha martial comme Ungern-Sternberg. Il était un écrivain décadent, qui a prouvé qu'au départ de cette décadence, il est aussi possible de s'élever vers l'héroïsme. La reconnaissance des principes sur lesquels reposent l'ordre, la tradition et le patriotisme, oblige à être conséquent dans ses actes. Tirer au flanc, dire que l'on n'est pas taillé dans le même bois que les héros, sont des attitudes sans valeur. Dans l'Hagakuré, fil conducteur de la philosophie des Samouraïs, il est écrit :

« Un Samouraï Nabeshim n'a pas besoin de force spirituelle ni de talent ; pour le dire en un seul mot : il suffit qu'il ait la volonté de porter la maison princière sur ses propres épaules ».

Dans son choix d'extraits de l'Hagakuré, Mishima a rédigé quelques commentaires sur cette source d'énergie, accessible à tous les hommes dotés d'une volonté de décider :

« Jocho [l’auteur de l'Hagakuré] nous indique qu'il s'agit ici de la force la plus importante et la plus originelle qui meut l'homme vers ses actions. Si la vie normale est limitée par la vertu de réserve, alors les exercices de la vie quotidienne ne peuvent faire passer l'idée en acte, un acte qui transcende ces exercices par son intensité. L'acte a besoin d'un degré plus élevé de certitude de soi et aussi de la conviction que l’on doit soi-même porter la maison sur ses épaules. Comme les Grecs, Jocho connaissait très bien la magie, le clinquant et l'effroi de ce que l'on appelle l'hybris » (Mishima, D'une éthique de l'action).

Or cet hybris est précisément ce qui manque à notre époque. Celui qui est encore en mesure de prendre acte en profondeur du déclin qui nous entoure, semble penser que les autres devraient entreprendre quelque chose, que tant que les autres ne font rien, son action, elle aussi, est dépourvue de sens ; ou qu'il faut d'abord rassembler 1.000, puis 10.000, puis 100.000 personnes, ou qu'il faut... à moins qu'il ne faille... ou bien il faudrait que... Dans de telles circonstances, rien ne se fait.

« Voulez-vous laisser mourir votre âme ? »

Le 25 novembre 1970, Mishima se rend — accompagné de 4 disciples, ses étudiants, vêtus d'uniformes très élégants qu'ils se sont faits confectionner — au quartier général de l'armée japonaise, tient son dernier “discours littéraire” sous la forme d'un appel à un coup d'État devant les soldats convoqués, et sanctionne ses principes par le témoignage le plus élevé, en se donnant la mort selon le mode japonais du seppuku, le “couper-le-ventre” : « Redonnons au Japon sa véritable forme et mourrons ! Ou voulez-vous vous maintenir en vie en laissant mourir votre âme ? ».

Le 25 novembre 1970, Mishima se rend — accompagné de 4 disciples, ses étudiants, vêtus d'uniformes très élégants qu'ils se sont faits confectionner — au quartier général de l'armée japonaise, tient son dernier “discours littéraire” sous la forme d'un appel à un coup d'État devant les soldats convoqués, et sanctionne ses principes par le témoignage le plus élevé, en se donnant la mort selon le mode japonais du seppuku, le “couper-le-ventre” : « Redonnons au Japon sa véritable forme et mourrons ! Ou voulez-vous vous maintenir en vie en laissant mourir votre âme ? ».

Le cœur de la véritable forme impériale du Japon est l'Empereur, le Tennô. C'est lui qui est le point central entre le ciel et la terre ; il est le cœur du peuple japonais. L'exercice de son pouvoir au sein de l'État est peut-être limité, mais il agit seul par son existence, son être, dans la mesure où, homme, il représente les hommes devant Dieu. Justement parce que le Tennô n'agit pas, mais est, il a besoin d'organisation de protection, de ligues masculines, de guerriers, qui rendent possible le déploiement de son impérialité. Mishima, justement, a créé en 1968 une société de ce type, le Tate-no-kai (Communauté du bouclier). Deux douzaines d'étudiants, pour lesquels Mishima lui-même avait conçu des uniformes, qui recevaient une instruction plus sportive que militaire sur les terrains de manœuvre des forces d'auto-défense japonaises, au pied de la montagne sacrée, le Fuji. Leur loyauté n'allait pas à Mishima, mais à travers lui, au Tennô !